Стрекалов А.В. Математические модели гидравлических систем для управления системами поддержания пластового давления

Подождите немного. Документ загружается.

481

[]

∑

∈

−=

АСГ

n

АСГi

iii.н.г

q)q(fN

,

где i – номера звеньев, модели которы относятся к АСГ;

n

АСГ

– количество АСГ в системе, в том числе, и в скважинах.

Как уже говорилось, гидравлическая мощность, потребляемая на-

сосами в рабочем режиме, всегда меньше нуля, поэтому при определе-

нии

N

г.н.

используется знак «минус» перед произведением перепада

давлений на концах звена на объемный расход, что означает выраба-

тываемую гидравлическую мощность.

Так как к.п.д. АСГ всегда меньше единицы, необходимо опреде-

лить потребляемую электрическую или механическую мощность

∑

∈

⎥

⎦

⎤

⎢

⎣

⎡

−=

АСГ

n

АСГi

ii

iii

н

q

qqf

N

)(

)(

η

,

где

)(q

i

η

– зависимость к.п.д. АСГ от расхода ТС.

Для гидросистем ППД определим целевую гидравлическую мощ-

ность как суммарную гидравлическую энергию в единицу времени

потоков ТС, поступающих в заводняемые пласты

∑∑

∈∈

⎟

⎟

⎠

⎞

⎜

⎜

⎝

⎛

⋅=

скв i

n

сквi

m

ij

jjзц

qpN

,

где n

скв

– количество нагнетательных скважин;

i – номер звена – скважины;

j – номер пласта в скважине – звене i;

m

i

– количество пластов, заводняемых скважиной;

p

jз

– давление на забое скважины напротив середины интерва-

ла перфорации пласта j;

q

j

– объемный расход ТС, поступающей в пласт j.

Причем, для расчета (4.288) берутся только те пласты, в которых

q

j

>0.

Здесь следует оговориться, что вышепоказанный порядок опреде-

ления N

ц

можно использовать только в ТГС ППД, потому что в других

системах, например, с применением АПГ (гидродвигателей) целевая

мощность будет определяться исходя из теряемой в турбинах АПГ

гидравлической энергии. Тем не менее, общий смысл и порядок опре-

деления целевой мощности различных гидросистем состоит в том,

чтобы избирательно оценивать приток и отток гидравлической эн

ергии

(4.286)

(4.287)

(4.288)

482

из системы по назначению, отделяя потерянную на сопротивление в

КС, УН и УП энергию потока.

Так как существенной долей привнесения гидравлической энергии

в ТГС является гравитационное поле Земли, то для анализа состояния

гидросистем имеет смысл определить гидростатическую мощность

ТГС

∑

=

−−=

n

i

iiiвыхвхгео

q)q(fNNN

1

или

∑

=

Δ=

n

i

iiгео

qzN

1

.

Величина «подводимой» гидравлической мощности

N

гео

в зависи-

мости от геометрии ТГС и потокораспределения может быть как

меньше, так и больше нуля. Например, при закачке воды в пласт сис-

темы ППД

N

гео

>0: она увеличивает энергию потоков воды от устья

скважин до их забоя.

Для оценки эффективности ТГС ППД введем понятие приведенной

целевой энергии системы

∑∑

∈∈

⎟

⎟

⎠

⎞

⎜

⎜

⎝

⎛

⋅⋅+=

скв i

n

сквi

m

ij

jjзjзц

q)zp(N

ρ

0

,

где

ρ

– средняя плотность ТС по стволу скважины;

jз

z – абсолютная отметка точки забоя пласта j.

Таким образом, в (4.290) давление на забое каждого пласта приво-

дится к нулевой плоскости. Аналогичным образом можно получить

приведенные к нулевой плоскости –

N

вх

и N

вых

, заменяя в (4.282) и

(4.283) давления p

k

и P

j

приведенными давлениями. Однако, если дав-

ление на забоях, на контурах ЗВС и в активных узлах меньше гидро-

статического, то нахождение приведенных давлений к нулевой плос-

кости не всегда адекватно, поэтому плоскость приведения должна вы-

бираться исходя из условия превышения приведенных давлений над

нулевым значением.

Определим гидравлическую мощность, рассеиваемую на гидравли-

ческ

ое трение в наземном оборудовании и оборудовании скважин. Для

этого суммируем все гидравлические мощности звеньев, значение ко-

торых больше нуля:

(4.289)

(4.290)

483

ii

n

обi

ir

q)q(fN

об

∑

∈

=

,

где i – номер звена, в котором

0>

iii

q)q(f

.

n

об

– количество звеньев, в которых

0>

iii

q)q(f

.

Потребляемая гидравлическая мощность

r

N в КС, УН, УП не яв-

ляется целевой аналогично электрическим системам, где сопротивле-

ние и потери электрической мощности в проводах, выключателях, ре-

зисторах также являются побочным эффектом, снижающим эффектив-

ность работы системы. Потери гидравлической мощности в ЗВС за-

водняемых пластов также являются нецелевыми, так как они могут

быть снижены обработкой призабойной зон

ы.

Первым и наиболее универсальным параметром является к.п.д. се-

ти, отражающий эффективность работы ТГС и не учитывающий поте-

ри гидравлической мощности в ЗВС и АСГ в аварийных режимах.

вхгео.н.г

ц

c

NNN

N

K

++

=

В знаменателе данного отношения суммируются все источники

гидравлической энергии ТГС. Так как к.п.д. АСГ здесь не учитывается,

то данный показатель характеризует структуру и свойства сети трубо-

проводов, скважин, запорной арматуры и узловых соединений. Коэф-

фициент

c

K

учитывает только к.п.д. гидросистемы безотносительно к

коэффициентам полезного действия отдельных объектов (например,

АСГ).

Коэффициентом, характеризующим эффективность ТГС ППД, яв-

ляется к.п.д. гидросистемы

вхгео.н.г

вых

гс

NNN

N

K

++

=

,

который учитывает потери гидравлической энергии в ЗВС.

Для оценки степени влияния АСГ на целевую энергию введем по-

нятие коэффициента использования АСГ, равного доле энергии, выра-

батывамой всеми АСГ, в энергии потоков, выходящих из системы:

.н.г

вых

г

N

N

K

=

.

(4.291)

(4.292)

(4.293)

484

Полным к.п.д. ТГС ППД, учитывающим к.п.д. АСГ и к.п.д. сети

будет коэффициент

вхгеон

вых

ф

NNN

N

K

++

=

.

Полный к.п.д. технической гидросистемы ППД, нивелированный к

гидростатике, определяется аналогично (4.294) с домножением на от-

ношение

гео

.н.г

N

N

:

гео

.н.г

вхгеон

вых

фг

N

N

NNN

N

K

++

=

.

В связи с тем, что оптимальное состояние систем ППД определяет-

ся не только технической эффективностью эксплуатации ТГС, т.е. ми-

нимизацией энергопотребления, но и технологическим соответствием:

соблюдением режимов заводнения пластов, следует ввести показатель

соответствия технологии заводнения. Таким показателем будет коэф-

фициент среднего относительного отклонения от требуемых по техно-

логии приемистостей скважин

∑

∑

=

=

−

=

скв

скв

n

i

н

i

n

i

i

н

i

в

Q

qQ

S

1

1

,

где

н

i

Q

– номинальная приемистость скважины – звена i,

необходимая для оптимального воздействия на ГПП (напри-

мер, для компенсации отбора или равномерного вытеснения);

q

i

– фактический или расчетный расход в стволе скважины;

n

скв

– количество нагнетательных скважин.

Таким образом, чем меньше

в

S

, тем качественнее распределяются

потоки между нагнетательными скважинами. При наиболее точном

управлении закачкой можно использовать показатель отклонения не

только по скважинам, но и по пластам, однако, вследствие невозмож-

ности постоянного контроля поинтервальной приемистости будем

учитывать соблюдение технологии закачки со стороны ТГС только

согласно (4.296).

(4.294)

(4.295)

(4.296)

485

Комплексное состояние ТГС можно оценить энергетическими за-

тратами на заводнение и соблюдением технологии закачки посредст-

вом коэффициента эффективности технической гидросистемы ППД:

в

ф

эфф

S

K

K =

.

Данный коэффициент тем больше, чем выше полный к.п.д. и мень-

ше среднее относительное отклонение. Причем, как видно из (4.297),

степень влияния отклонения

в

S

выше чем

ф

K

, так как соблюдение

технологии закачки является наиболее важным. Область значений

ф

K

неопределима теоретически, однако, из опыта эксплуатации гидросис-

тем ППД можно представить крайние значения. Наибольшая точность

соблюдения технологии соответствует оклонению

в

S

не менее 0.0005

(0.05 % – наилучший результат), а полный к.п.д. системы

ф

K

не бо-

лее 1 (100 % – идеальный результат), тогда

2000

0005.0

1

==

эфф

K

.

Наихудшей ситуацией будет, когда

в

S

>1, а

ф

K

= 0 и

эфф

K

= 0.

Отсюда получим нормированный коэффициент эффективности

в

ф

эфф

S

K

K

2000

1

=

,

которому соответствует область значений [0..1].

Здесь также важно отметить, что показатели к.п.д. ТГС –

К

гс

, К

с

и

К

ф

могут быть и меньше нуля. Это связано с теми аварийными усло-

виями эксплуатации, когда заводняемый пласт отдает гидравлическую

энергию рассматриваемой ТГС. Такое возможно при явно недостаточ-

ной производительности кустовых насосных станций, особенно в слу-

чае отключения электроэнергии или выхода из строя групп АСГ.

Признаком такой ситуации является работа нагнетательных скважин

«на из

лив».

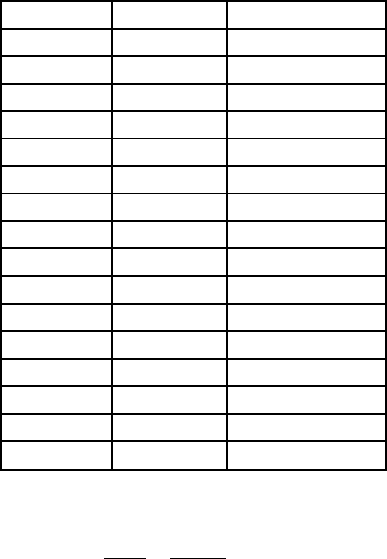

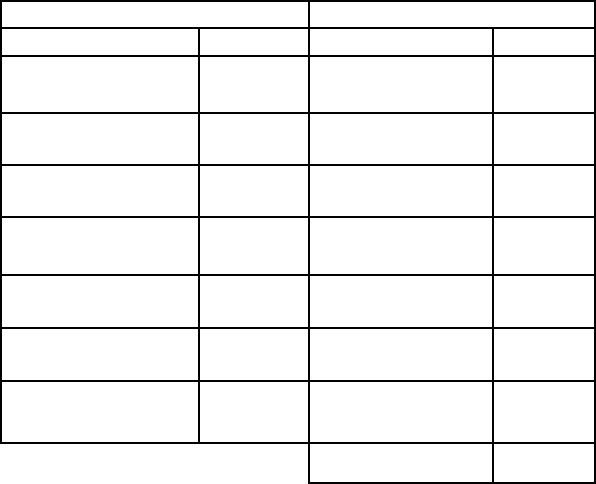

Согласно практическому использованию предлагаемых моделей

ГПП и ТГС на Северо-Покурском месторождении получены хорошие

результаты: относительная погрешность модели ТГС по отношению к

фактическим замерам приемистости и устьевых давлений не превыша-

ет 8–11%. Погрешность адаптированной модели ГПП не превышает

13% на срок прогноза 2 года. Комплексные показатели ТГС ППД дан-

(4.297)

(4.298)

486

ного месторождения согласно результатам вычислений приведены в

табл. 4.7. Как видно из табл. 4.7, полный к.п.д. гидросистемы ППД

составляет 44.77% и несколько завышен вследствие существенной до-

ли работы гравитационных сил –

N

гео

=14957.01 кВт. Нивелированный

к гидростатике к.п.д. –

К

фг

меньше, и составляет 34.14%.

Таблица 4.7. Комплексные показатели

системы ППД Северо-Покурского месторождения

Величина Ед.изм. Значение

N

ц

кВт 23224

N

н

кВт 19148.17

N

c

кВт 13913.76

N

г.н

. кВт 11407.35

N

вх

кВт 2453.06

N

вых

кВт 16366.82

N

гео

кВт 14957.01

N

r

кВт 4752.33

K

с

% 80.59

К

г

д.е. 1.43

К

гс

% 56.79

К

ф

% 44.77

К

фг

% 34.14

S

в

% 13.29

К

эфф

д.е. 3.37

∑

Q

тыс. м

3

/сут 75.55

Наиболее интересно, что привносимая в ТГС гидравлическая мощ-

ность АСГ соизмерима с работой гравитационной силы:

%.

N

N

гео

.н.г

376

14957

11407

==

.

В шестой главе рассматривается влияние технических показателей

наиболее влиятельных групп объектов ТГС на величину полного ко-

эффициента полезного действия гидросистемы и коэффициента эф-

фективности. Завершив на этом теоретическое описание моделей ГПП

и ТГС, перейдем к вопросам адаптации и некоторым вопросам алго-

ритмизации данных моделей.

487

ГЛАВА 5. АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ СИСТЕМ ПОДДЕРЖАНИЯ

ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ. АЛГОРИТМЫ СИСТЕМАТИЗА-

ЦИИ И ОБРАБОТКИ ИСХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ

Завершив математическое описание поставленных задач, перейдем

к алгоритмам и методам подготовки исходных данных – факторов мо-

делей ТГС и ГПП. Фактором, наиболее определяющим точность мо-

дели ТГС и в особенности точность модели ГПП, является точность

исходных дан

ных: для МТГС это структура гидросистемы и техниче-

ские показатели ее элементов, а для модели ГПП это фильтрационно-

емкостные свойства, соответствующие начальному состоянию эле-

ментов (ячеек) пласта. Поэтому качество вносимых исходных данных

в большей (по отношению к факторам точности вычислений) степени

определяет соответствие величин расчетных выходных данных моде-

лей величинам фак

тических замеров: для МТГС такими величинами

являются объемные расходы и давления в определенных элементах,

например, скважинах и КНС, а для модели ГПП – динамика режимов

работы нагнетательных, пьезометрических и добывающих скважин, в

которых обычно регистрируются забойное давление и расход по ство-

лу скважины, изменяющиеся во времени.

5.1. Общие положения адаптации модели гидросистем

Под адаптацией модели понимается поиск такого набора исходных

данных – величин факторов модели, при котором некоторое измеряе-

мое множество рассчитываемых параметров соответствовало бы фак-

тическим замерам данных параметров с определенной погрешностью.

Так как большинство моделей сложных систем имеет количество фак-

торов (исходных величин) на порядок или несколько порядков боль-

ше, чем количество рассчи

тываемых параметров, то решение задачи

оптимизации является в общем смысле неопределенным. Т.е. сущест-

вует много вариаций исходных данных, при которых будет выпол-

няться требование точности соответствия рассчитываемых и фактиче-

ских параметров, характеризующих работу моделируемой системы.

Например, если рассматривается модель трубопровода с исходными

данными в виде длины, гидравлического диаметра и ш

ероховатости, а

также известен один фактический замер объемного расхода и перепада

давления на концах трубопровода, то полагая все три величины неиз-

вестными, можно привести в соответствие расчетный и фактический

расход посредством любой из величин исходных данных. Более того,

при пополнении множества замеров фактических параметров искомый

488

набор исходных данных может измениться ключевым образом. В рас-

сматриваемом примере модели трубопровода только при количестве

фактических замеров, равном трем, можно определить фактические

значения длины, шероховатости и гидравлического диаметра. При

количестве замеров менее и более количества адаптируемых величин,

задача становится неопределенной.

Далее под адаптируемыми величинами будем понимать факторы

модели, которые пр

и ее адаптации подбираются согласно условию

соответствия расчетных и фактических параметров моделируемой

системы. Для модели ТГС исходные данные, относящиеся к расчету

гидравлических характеристик звеньев и не меняющиеся для текуще-

го комплексного или просто потокораспределения, будем условно

называть техническими показателями – «тех-показатели», а выходные

данные, относящиеся к свойствам потоков в звеньях и уз

лах, будем

называть гидравлическими параметрами – «гидропараметры».

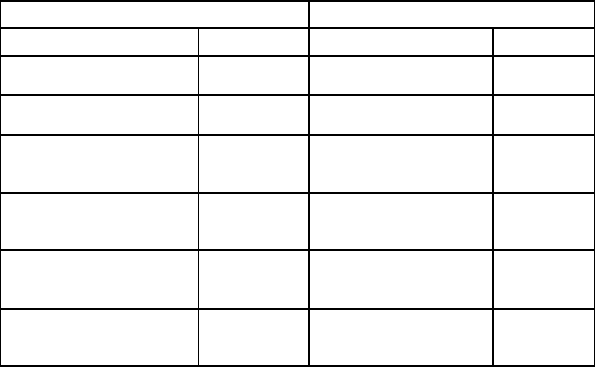

В модели ТГС исходные данные различны для элементов гидро-

систем. В табл. 5.1 показаны основные тех-показатели и гидропара-

метры для модели трубопровода. Название и коды величин приведены

согласно принятым в ПРК Hydra’Sym. Основными адаптируемыми

величинами для моделей трубопроводов являются абсолютные шеро-

ховатости, так как длина из

вестна с необходимой точностью, а внут-

ренний – гидравлический диаметр легко измеряется.

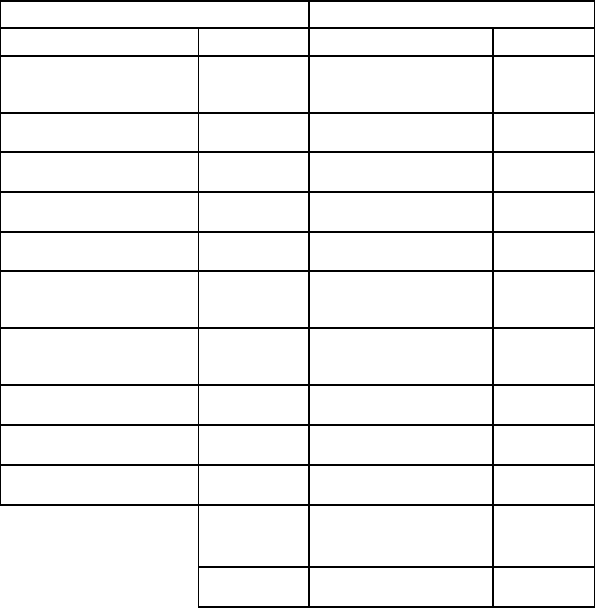

Таблица 5.1. Гидропараметры и тех-показатели звеньев –

моделей трубопроводов (КС)

Гидропараметр Тех-показатель

Название Код Название Код

Средний объемный расход,

[куб. м/сут] – q

Qc

Длина трубы, [м] – L, см.

(4.72)

Length

Перепад давления на концах

звена, [МПа] –

Δ

p

dP

Внутренний диаметр

малой трубы, [м] – D

Г

Diameter

Расход в кольцевом про-

странстве [куб. м/сут] – q

2

см. (4.92)

Qkol1

Абсолютная шерохова-

тость малой трубы, [мм] –

Δ

а

, см. (4.76–4.85)

Kh

Скорость в трубе, [м/с] –

ω

,

см. (4.72)

Vc

Абсолютная шерохова-

тость внешней трубы,

[мм]

KhTube

Скорость в затрубном про-

странстве, [м/с] –

ω

2

, см.

(4.90)

Vk

Абсолютная шерохова-

тость внешней поверхно-

сти малой трубы, [мм]

KhOutTube

Плотность ТС на входе,

[кг/куб. м] –

)p(

ib

j

ρ

Dens_Begin

Коэффициент местного

сопротивления на входе и

на выходе из трубы, [д.е.]

K

489

Продолжение таблицы 5.1

Гидропараметр Тех-показатель

Название Код Название Код

Плотность ТС на выходе,

[кг/куб.м] –

)p(

ie

j

ρ

Dens_End

Внутренний диаметр

внешней трубы, [м] – D

0

,

см. (4.88)

TubeDiameter

Температура ТС на входе,

[

o

C] –

0

i

T

, см. (4.71)

T_Begin

Эксцентриситет малой

трубы, [м]

Eks

Температура ТС на выходе,

[

o

C] –

N

i

T

, см. (4.71)

T_End

Толщина малой трубы,

[м]

b

Массовый расход, [т/сут] M

Коэфф. теплопередачи

ТС, [Вт/(м

2

⋅K)] – γ, см.

(4.35–4.37)

Tp

Дин. вязкость ТС на входе,

[мПа⋅с] –

)p(

ib

j

ν

visc_Begin

Коэфф. теплопередачи

изоляции, [Вт/(м

2

⋅K)]

TpM

Дин. вязкость ТС на выхо-

де, [мПа⋅с] –

)p(

ie

j

ν

visc_End

Коэфф. теплопередачи вн.

среды, [Вт/(м

2

⋅K)]

TpS

Средняя температура ТС по

звену, [

o

C]

Ts

Распределение темпера-

туры по длине звена –

H(l), (см. 4.36)

T_Media

Теплоемкость ТС,

[Дж/(кг⋅K)]

Cp

*

Примечание: Под скоростью в трубах понимается средняя скорость потока.

Малой трубой считается труба, находящаяся в трубе большего диаметра

(внешняя труба) для модели звена трубопровода на рис. 4.30 – в.

Для адаптации МТГС к условиям термораспределения в качестве

адаптируемых величин могут использоваться коэффициенты теплопе-

редачи Tp, TpM, TpS , которые являются исходными для определения

общего коэффициента теплопередачи –

γ

(см. раздел 4.3). Распределе-

ние объемного расхода, плотности и температуры по длине звена учи-

тываются, но не вносятся в основные гидропараметры, во избежание

большой информационной нагрузки на ЭВМ.

Для звеньев – моделей АСГ в табл. 5.2 приведены их основные

тех-показатели и гидропараметры. Как видно из таблицы, набор гид-

ропараметров по отношению к модели т

рубопроводов практически не

изменился, однако существенно изменился набор тех-показателей.

Так как характеристики новых насосных агрегатов считаются точно

заданными, адаптируемыми величинами следует считать корректи-

490

рующие коэффициенты kQ и kdP. Данные величины могут сущест-

венно изменяться при износе насосных агрегатов, поэтому при адап-

тации МТГС следует подбирать именно эти коэффициенты.

Таблица 5.2. Гидропараметры и тех-показатели звеньев – моделей

насосных агрегатов (АСГ)

Гидропараметр Тех-показатель

Название Код Название Код

Средний объемный расход,

[куб. м/сут]

Qc

Средний диаметр присое-

динительных патрубков,

[м]

Diameter

Перепад давления на концах

звена, [МПа]

dP

Электропитание,

[Вкл/Выкл] – см. рис.4.53

Opened

Плотность ТС на входе,

[кг/куб. м]

Dens_Begin

Гидравлическая >харак-

теристика (Q–Δp) – Δp

н

(q)

dPQ

Плотность ТС на выходе,

[кг/куб. м]

Dens_End

Гидравлическая характе-

ристика (Q–к.п.д.) –η

н

(q)

KPDQ

Температура ТС на входе,

[

o

C]

T_Begin

Гидравлическая характе-

ристика (Q-N) – N

н

(q)

NQ

Температура ТС на выходе,

[

o

C]

T_End

Масштаб гидравлической

характеристики по оси

расходов, [д.е.]

kQ

Массовый расход, [т/сут] M

Масштаб гидравлической

характеристики по оси

давлений, [д.е.]

kdP

Дин. вязкость ТС на входе,

[мПа⋅с]

visc_Begin

Коэфф. теплопередачи

ТС, [Вт/(м

2

⋅K)]

Tp

Дин. вязкость ТС на выхо-

де, [мПа⋅с]

visc_End

Коэфф. теплопередачи

изоляции, [Вт/(м

2

⋅K)]

TpM

Средняя температура ТС по

звену, [

o

C]

Ts

Коэфф. теплопередачи вн.

среды, [Вт/(м

2

⋅K)]

TpS

Распределение темпера-

туры по длине звена –

H(l)

T_Media

Теплоемкость ТС,

[Дж/(кг⋅K)]

Cp

Для звеньев – моделей устройств по управлению направлением

потока гидропараметры и тех-показатели приведены в табл. 5.3. В

зависимости от типа запорной арматуры: управляемая задвижка или

самодействующий обратный клапан, величина Opened может отно-

сится к тех-показателям для управляемой ЗА и к гидропараметрам для

самодействующих обратных клапанов, так как состояние затвора об-

ратного кл

апана зависит от текущего потокораспределения. Т.е. при

определенных условиях в ТГС направления потоков ТС могут изме-