Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

В противоположность этому на протяже-

нии тысячелетий имела место редукция

зубов: например, 10—100 тыс. лет назад за

каждую тысячу лет диаметр коронки зубов

уменьшался на 0,5 %. С приближением к на-

шему времени темпы редукции снижаются.

Задерживается срок прорезывания третьих

моляров — «зубов мудрости». Причину ре-

дукции зубов усматривают в механической

разгруженности зубочелюстного аппарата

благодаря развитию кулинарии и предвари-

тельной переработке продуктов питания.

В последние несколько десятилетий в

большинстве стран наблюдается увеличение

длины тела, которая может сопровождаться

лептосомизацией (суженность пропорций

тела) и грацилизацией. В настоящее время в

некоторых странах (Финляндия, Германия)

акселерация сохраняется высокой; в других

(Франция, Эстония) начинает снижаться.

Причиной акселерации, по-видимому, явля-

ются экологические факторы и, возможно,

недостаточно сбалансированное питание; по

мнению И.А.Аршавского (1974), — комфорт-

ные условия жизни.

4.

Пища может быть дополнительным ис-

точником загрязнений организма. Сельско-

хозяйственная продукция, получаемая вбли-

зи городов, загрязнена удобрениями и пести-

цидами (их количество часто превосходит ра-

зумный уровень), а также осадками, содержа-

щими вредные для организма вещества. Тех-

ногенные потоки в атмосфере отражаются на

составе и пространственном распределении

атмосферных выпадений, фиксируемых сне-

говым покровом или почвой. Общий уровень

пыли в городах в 30—40 раз выше фонового,

а вблизи промышленных предприятий на-

блюдаются аномальные территории. Степень

загрязнения почв наиболее высока около

предприятий цветной металлургии (в 450 раз

выше фоновой), приборостроения (в 300 раз)

и черной металлургии (в 250 раз). Она менее

интенсивна вблизи машиностроительных и

химических предприятий.

В детских садах, расположенных в очагах

загрязнения, число детей с высокой степе-

нью микробной обсемененности достигает

32 %, в то время, как на фоновых территори-

ях — 8 %. Показатели заболеваемости детей

бронхиальной астмой, бронхитами, отитами,

конъюнктивитами коррелируют со степенью

загрязнения среды обитания. В загрязненных

районах городов показатели заболеваемости

на 30—40 % выше, чем в остальных районах.

5. Лекарства как химический фактор. Чрез-

мерное употребление городским населением

лекарственных средств приводит к появле-

нию ранее неизвестных заболеваний и изме-

нению клинической картины известных, из-

меняет свойства микроорганизмов. Напри-

мер,

неумеренное употребление антибиоти-

ков способствует возникновению новых

штаммов бактерий, не только устойчивых к

действию данного антибиотика, но и способ-

ных использовать его в качестве субстрата

роста.

6. Питьевая вода. Существует обратная

корреляция между жесткостью питьевой

воды и уровнем сердечно-сосудистых заболе-

ваний. В мягкой воде понижен уровень каль-

ция, магния, ванадия, что отрицательно вли-

яет на сердечно-сосудистую систему. Опти-

мальное содержание кальция в питьевой во-

де — 50—75 мг/л, а минимальное — 25 мг/л.

Употребление питьевой воды, содержащей

фтор в концентрации менее 1 мг/л, приводит

к массовому распространению среди людей

кариеса; в первую очередь страдают дети. Из-

быток фтора в окружающей среде, и прежде

всего в питьевой воде (более 2 мг/л), способ-

ствует распространению заболеваемости

флюорозом.

7. Высокий уровень шума провоцирует по-

вышение числа случаев гипертензии и гипо-

тензии, гастрита, язвенной болезни желудка,

болезней желез внутренней секреции и обме-

на веществ, психозов, неврозов, болезней ор-

ганов кровообращения. Улиц, проживающих

в шумных районах, чаще выявляются атеро-

склероз, увеличенное содержание холестери-

на в крови, астенический синдром. Доля но-

ворожденных с пониженной массой тела воз-

растает с повышением уровня шума. В усло-

виях интенсивного шума нарушается уравно-

вешенность нервных процессов, снижается

их подвижность, ухудшается условнорефлек-

торная деятельность. При воздействии шума

развивается гипоксия мозга вследствие сни-

жения кровенаполнения его из-за повыше-

ния тонуса сосудов мозга центрального про-

исхождения. Вегетативные реакции, сопро-

вождающиеся ухудшением кровообращения,

особенно выражены при шумовом воздейст-

вии в 65—96 дБ. Действие шума ведет к

уменьшению содержания сахара в крови до

нижнего уровня нормы, снижает некоторые

показатели иммунитета, нарушает функции

эндокринных желез.

8. Электромагнитные поля. К физическим

факторам окружающей среды, отрицательно

влияющим на здоровье горожан, относятся

электромагнитные поля — коротковолновые,

ультракоротковолновые и сверхвысокочас-

тотные. Их основные источники — средне-

волновые, коротковолновые, сверхвысоко-

581

частотные передатчики, телецентры, радио-

локаторы. Половые функции чувствительны

к действию электромагнитных полей: их из-

менения вызываются как прямым, так и

опосредованным воздействием. В первом

случае половые железы поражаются непо-

средственно, во втором — нарушения связа-

ны с неблагоприятным влиянием на нервную

и эндокринную системы.

Действие полей на организм матери обу-

словливает рождение неполноценного по-

томства, что сказывается на последующих

поколениях. Электромагнитные поля влияют

на сердечно-сосудистую систему, что выра-

жается в уменьшении частоты сердечных со-

кращений, снижении тонуса сердечной

мышцы, ухудшении проводимости сердца,

снижении кровяного давления. Возможны

два пути воздействия полей на сердечно-со-

судистую систему: первый — непосредствен-

но на узлы автоматизма сердца, второй —

через ЦНС. Электромагнитные поля малой

интенсивности способствуют увеличению

массы тела, что, по-видимому, связано со

снижением обмена веществ в результате уг-

нетения функции щитовидной железы.

9. Эффекты комбинированных воздейст-

вий.

При однонаправленном действии на ор-

ганизм множества негативных факторов риск

возникновения тех или иных заболеваний,

как правило, увеличивается. Так, на распро-

страненность ишемической болезни сердца

наиболее существенно влияют загрязнение

атмосферного воздуха, высокий уровень

шума и поступление пестицидов с пищевыми

продуктами. При увеличении загрязнения ат-

мосферного воздуха заболеваемость ишеми-

ческой болезнью сердца может возрасти на

44 %, при усиленном акустическом воздейст-

вии — на 20 %. Остаточные количества ДДТ

в продуктах питания (молоко, масло, мясо)

могут способствовать росту заболеваемости

на 26 %. В то же время совместное воздейст-

вие этих факторов повышает количество

людей с данной патологией почти в 2 раза.

Степень выраженности действия этих

факторов на здоровье человека зависит не

только от их интенсивности и взаимосоче-

танного действия, но и от погодно-климати-

ческого фона. Мягкий климат с умеренным

количеством дождливых дней оказывает бла-

гоприятное действие. Напротив, более сухой

и более дождливый климат вызывает увели-

чение числа заболеваний, причем негативные

влияния сухого климата выражены ярче.

Таким образом, урбанизация неоднозначно

действует на человеческое сообщество: с

одной стороны, город предоставляет челове-

ку ряд общественно-экономических, соци-

ально-бытовых и культурных преимуществ,

что положительно сказывается на его интел-

лектуальном развитии, дает возможность для

лучшей реализации профессиональных и

творческих способностей, с другой — чело-

век отдаляется от природы и попадает в среду

с вредными воздействиями, в результате чего

увеличивается число различных заболеваний.

Согласно Международной классификации,

существует около 10 тыс. форм болезней, при-

чем более 80 % из них — следствие экологи-

ческого напряжения. Известно более 2500 на-

рушений генетического характера в организ-

ме,

которые являются результатом неблаго-

приятного воздействия окружающей среды.

Из-за генетических нарушений у 10 % ново-

рожденных возникают психические и физи-

ческие дефекты. Учитывая все изложенное,

необходимо повседневно и повсеместно про-

водить профилактические мероприятия, так

как ухудшение экологической обстановки

ведет к преждевременному старению организ-

ма, к уменьшению продолжительности жизни.

23.5.

ЭКОЛОГИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ЖИЗНИ

Число людей на Земле ежегодно возрастает, а

природные ресурсы, с помощью которых

можно обеспечить жизнь и прирост населе-

ния, напротив, истощаются. Разрыв между

численностью населения и ресурсами являет-

ся тем более опасным, что большинство на-

селения сконцентрировано в странах с низ-

ким уровнем дохода, с несовершенной техно-

логией и отсталым хозяйством. Научно-тех-

нический прогресс позволяет людям лучше

использовать ресурсы, которыми они распо-

лагают, но эти возможности не беспредель-

ны.

По расчетам, при оптимальной обработ-

ке всей пригодной для сельского хозяйства

земли в размере 3650 млн га и потреблении

пищи из расчета 3000 ккал/сут можно про-

кормить около 50 млрд человек; это в 10 раз

больше, чем имеется сейчас. Однако урба-

низация поглощает значительную часть

земли, поэтому природной земли становится

все меньше, в результате реальная граница

народонаселения не 50 млрд, а значительно

меньше.

Создание достойной жизни было бы прак-

тическим осуществлением идей гуманизма,

как мы их понимаем: всестороннего развития

личности, максимального удовлетворения

постоянно растущих материальных и куль-

турных потребностей человека. Число людей

582

на планете зависит в равной степени от рож-

даемости и продолжительности жизни.

Продолжительность

жизни постепенно воз-

растает благодаря прогрессу человеческой

цивилизации и социально-экономическим

преобразованиям, направленным на улучше-

ние благосостояния народа, причем, этот

процесс тем значительнее, чем более успеш-

но решаются социальные проблемы, связан-

ные с условиями жизни людей. До XVII в.

численность населения росла довольно мед-

ленно: период удвоения равнялся 1,5 тыс.

лет, а во время мезолита — 3—4 тыс. лет.

Древнегреческий врач, «отец медицины»

Гиппократ сам прожил 92 года и имел все ос-

нования давать весьма разумные советы о

том, как сохранить здоровье и удлинить свою

жизнь. Гиппократ советовал быть умеренным

в еде, достаточно спать, трудиться физичес-

ки,

совершать прогулки на свежем воздухе,

чтобы прожить долгую жизнь.

Изучение продолжительности жизни на

научной основе было начато в XVIII в., когда

появились первые статистические данные на

этот счет. В XIX в. накопление надежных

статистических данных и развитие современ-

ных методов их обработки создали предпо-

сылки для первых работ по выявлению коли-

чественных закономерностей длительности

жизни. В 1825 г. английский актуарий (спе-

циалист по страхованию жизни) Бенджамин

Гомперц (1779—1865) опубликовал работу, в

которой обосновал теоретически и показал

на конкретных примерах, что интенсивность

смертности (относительная скорость выми-

рания популяций) растет с возрастом по за-

кону геометрической прогрессии. Кроме

того,

он отметил, что наряду с этой смерт-

ностью должна существовать и случайная

смертность, которая от возраста не зависит.

У. Мейкем в 1960 г. добавил к закону Гом-

перца независимую от возраста компоненту и

вывел более точную кривую смертности

людей. Закон Гомперца—Мейкема позволяет

не только описать кривую смертности, но в

определенной мере прогнозировать ее. Уче-

ные (И.И.Мечников, Клод Бернар) заинтере-

совались борьбой с процессом старения при-

мерно 100 лет назад. Активное изучение этой

проблемы началось с конца 40-х годов XX в.

В историческом плане средняя продолжи-

тельность жизни населения нашей планеты

неуклонно растет. Так, в каменном веке она

составляла, по оценкам специалистов, 19 лет,

в бронзовом — 21,5, в античном веке — 20—

30 лет, в XVII в. — 29 лет, в 1900 г. - 41 год,

в 1975 г. — 59 лет. В 2000 г. по прогнозу сред-

няя продолжительность жизни населения

Земли должна составить 65,6 года. В XX в.

наблюдается резкий рост численности на-

селения — с 1,6 млрд человек в 1900 г. до

6,1 млрд к началу XXI в. в результате сохра-

нения высокого уровня рождаемости при

снижении смертности.

В прошлом люди почти никогда не забо-

тились о том, чтобы уменьшать рождаемость.

Поэтому число родившихся за год детей со-

ставляло в среднем 5 % от общей численнос-

ти населения. Такая рождаемость при нор-

мально высокой продолжительности жизни

вызывает экспоненциальный рост числен-

ности населения с периодом удвоения, рав-

ным примерно 25 годам. Эту же цифру назы-

вал Т.Р.Мальтус в 1878 г. Во времена мезоли-

та, как отмечалось выше, вплоть до седьмого

тысячелетия до новой эры численность удва-

ивалась за 3—4 тыс. лет, т.е. практически ос-

тавалась неизменной. Люди занимались тогда

охотой, собирательством. Природа при таком

характере общения с ней «выдерживала», на-

ходясь на пределе своих возможностей, толь-

ко несколько миллионов человек на всей

планете. Это и явилось причиной фактичес-

кой стационарности численности населения.

Все рождавшиеся сверх этого числа должны

были умирать в молодом возрасте, потому

что охота и собирательство, проводимые в

больших масштабах, приводили к исчезнове-

нию животных и съедобных растений. Отсут-

ствие сознательного ограничения рождаемос-

ти приводит к тому, что число детей растет

до тех пор, пока оно не начнет ограничивать-

ся стихийно смертностью из-за нехватки ре-

сурсов: голода, болезней, войн — по сути,

вследствие экологического кризиса. В насто-

ящее время средняя продолжительность

жизни в разных странах мира сильно варьи-

рует. Самая высокая средняя продолжитель-

ность предстоящей жизни в Японии и Ис-

ландии — почти 80 лет, а самая низкая — в

Чаде

—

39 лет. Основными факторами, детер-

минирующими продолжительность жизни

человека, являются генетическая запрограм-

мированность, природная и социальная

среда обитания.

Созданная человеком среда обитания те-

перь уже воздействует на его собственный

организм, вызывая изменения структуры за-

болеваемости и смертности, параметров про-

изводства и миграции населения, а также та-

кого интегрального показателя, как продол-

жительность жизни. Каждый этап научно-

технического и социального развития обще-

ства в истории человечества улучшал качест-

во жизни и ее продолжительность — подни-

мал потолок численности населения.

583

Однако в обстановке неконтролируемой

рождаемости уменьшение смертности приво-

дило к быстрому росту населения до нового

положения потолка, и вновь на новом уровне

начиналась деятельность механизма ограни-

чения численности смертью из-за нехватки

ресурсов, а уровень жизни возвращался к

нижней границе. На самом деле научно-тех-

ническое развитие происходило непрерывно

в том же темпе, что и развитие общества, а

жизненный уровень немного поднимался над

биологическим минимумом, и тем выше, чем

интенсивнее происходило развитие. Если на-

учно-технические и социальные достижения

совершали скачок, то численность населения

получала возможность некоторое время

снова расти с периодом удвоения в 25 лет.

Именно такая ситуация наблюдается сейчас в

некоторых развивающихся странах вследст-

вие использования ими громадных достиже-

ний в медицине и других областях.

23.6.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЖДАЕМОСТИ

И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Принцип максимального размножения являет-

ся тем оружием, с помощью которого жизнь

завоевала всю нашу планету, заполнила все

экологические ниши. Человек сегодня живет

повсюду на Земле и начал осваивать космос

—

околоземное пространство. Сознательное

ограничение рождаемости способно обеспе-

чить природе то уменьшение нагрузки, кото-

рое несет ей научно-технический прогресс, и

тем самым поднять уровень и качество жизни

людей. Но это, казалось бы, столь очевидное

и разумное предложение неоднозначно вос-

принимается обществом. Идея сознательного

сдерживания рождаемости многими осужда-

ется и воспринимается как преступление

против жизни. Ожидается, что в 2025 г. насе-

ление Земли составит

8,467

млрд человек, т.е.

в ближайшие 35 лет человечество возрастет

на 3,1 млрд — это соответствует численности

всего населения планеты в 1960 г. Еще при

жизни одного поколения Землю будут насе-

лять,

по самым оптимистическим оценкам,

минимум 10—11 млрд человек. Весь дости-

гаемый прогресс сводится на нет ростом на-

селения. Программу планирования семьи

осуществляют уже 125 государств. В 1950 г.

22 % населения приходилось на Европу и Се-

верную Америку, лишь 9 % — на Африку.

Уже в ближайшие десятилетия это соотноше-

ние изменится на противоположное. Показа-

тели рождаемости свидетельствуют о сокра-

щении численности населения в Европе.

В отдаленной перспективе рост числен-

ности наций не даст никаких существенных

выгод — напротив, постепенная стабилиза-

ция численности населения могла бы помочь

им решить свои проблемы. Уровень рождае-

мости обратно пропорционален уровню

жизни. Представители более обеспеченных и

образованных классов общества хотят иметь

в семье меньше детей.

23.7.

УЧЕНИЕ О ЗДОРОВЬЕ (ВАЛЕОЛОГИЯ)

Валеология — наука о формировании, сохра-

нении, улучшении и коррекции здоровья ин-

дивидуума. Здоровье

—

это не только отсутст-

вие болезней, но и состояние полного физи-

ческого, психического и социального благо-

получия. Физическое здоровье — это состоя-

ние,

при котором нет структурных и функци-

ональных нарушений в организме и хорошо

выражены адаптивные реакции на различные

социальные и геофизические факторы среды

обитания. Психическое здоровье — это отри-

цание и преодоление болезни, стремление

жить таким образом, чтобы не заболеть. Под

социальным здоровьем подразумевают соци-

альную активность человека, его деятель-

ность согласно потребностям семьи и обще-

ства. Отсюда следует, что наряду с такими

субъективными критериями здоровья, как

самочувствие, трудовая деятельность и се-

мейно-бытовая активность, существуют и

объективные критерии. Ими являются пара-

метры физиологических констант, состояние

структуры органов и тканей организма, масса

тела, физическая активность, состояние пси-

хики. И только комплексное обследование

человека позволяет сделать достаточно точ-

ное заключение о состоянии его здоровья.

Концепция здравоохранения подразумева-

ет достижение каждым человеком такого

уровня здоровья, который позволяет ему

жить продуктивно в социальном и экономи-

ческом плане при максимально возможной

продолжительности жизни.

Недостатки современной модели здравоо-

хранения. «Ищи болезнь» — девиз современ-

ной медицины; нет ориентации ее на изуче-

ние состояния здоровья; современный врач

признает лишь наличие болезни или ее от-

сутствие. Пограничное состояние — предбо-

лезнь (стадия функциональной готовности

организма к развитию болезни) — уходит из

поля зрения врача (так, до 83 % студентов

реагируют на физические нагрузки неаде-

кватно

—

астенизацией с длительным восста-

новлением).

584

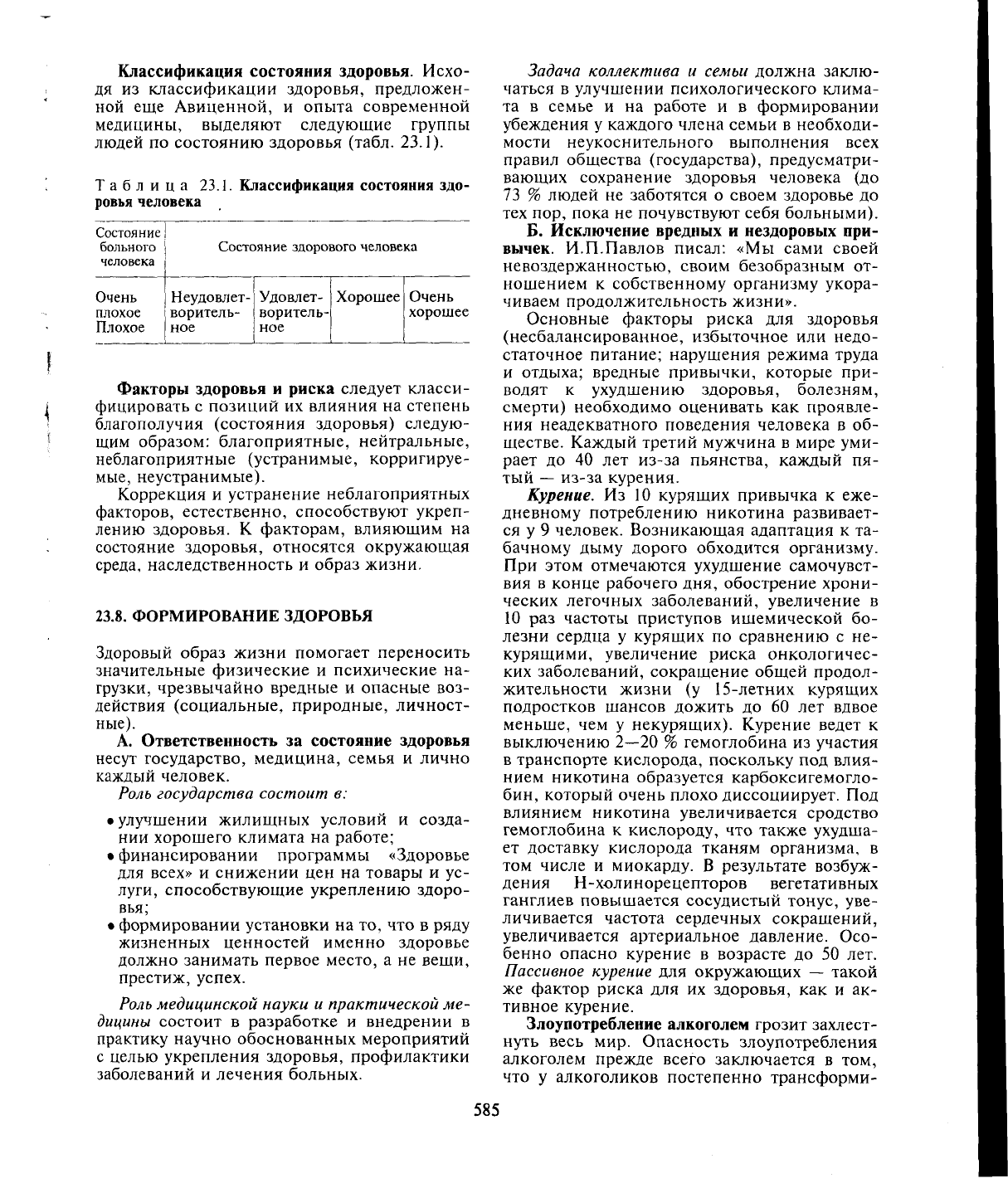

Классификация состояния здоровья. Исхо-

дя из классификации здоровья, предложен-

ной еще Авиценной, и опыта современной

медицины, выделяют следующие группы

людей по состоянию здоровья (табл. 23.1).

Таблица 23.1. Классификация состояния здо-

ровья

человека

Состояние

больного

человека

Очень

плохое

Плохое

Состояние здорового человека

Неудовлет-

воритель-

ное

Удовлет-

воритель-

ное

Хорошее Очень

хорошее

Факторы здоровья и риска следует класси-

фицировать с позиций их влияния на степень

благополучия (состояния здоровья) следую-

щим образом: благоприятные, нейтральные,

неблагоприятные (устранимые, корригируе-

мые,

неустранимые).

Коррекция и устранение неблагоприятных

факторов, естественно, способствуют укреп-

лению здоровья. К факторам, влияющим на

состояние здоровья, относятся окружающая

среда, наследственность и образ жизни.

23.8.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Здоровый образ жизни помогает переносить

значительные физические и психические на-

грузки, чрезвычайно вредные и опасные воз-

действия (социальные, природные, личност-

ные).

А. Ответственность за состояние здоровья

несут государство, медицина, семья и лично

каждый человек.

Роль

государства состоит в:

• улучшении жилищных условий и созда-

нии хорошего климата на работе;

• финансировании программы «Здоровье

для всех» и снижении цен на товары и ус-

луги, способствующие укреплению здоро-

вья;

• формировании установки на то, что в ряду

жизненных ценностей именно здоровье

должно занимать первое место, а не вещи,

престиж, успех.

Роль

медицинской науки и практической ме-

дицины состоит в разработке и внедрении в

практику научно обоснованных мероприятий

с целью укрепления здоровья, профилактики

заболеваний и лечения больных.

Задача коллектива и семьи должна заклю-

чаться в улучшении психологического клима-

та в семье и на работе и в формировании

убеждения у каждого члена семьи в необходи-

мости неукоснительного выполнения всех

правил общества (государства), предусматри-

вающих сохранение здоровья человека (до

73 % людей не заботятся о своем здоровье до

тех пор, пока не почувствуют себя больными).

Б.

Исключение вредных и нездоровых при-

вычек. И.П.Павлов писал: «Мы сами своей

невоздержанностью, своим безобразным от-

ношением к собственному организму укора-

чиваем продолжительность жизни».

Основные факторы риска для здоровья

(несбалансированное, избыточное или недо-

статочное питание; нарушения режима труда

и отдыха; вредные привычки, которые при-

водят к ухудшению здоровья, болезням,

смерти) необходимо оценивать как проявле-

ния неадекватного поведения человека в об-

ществе. Каждый третий мужчина в мире уми-

рает до 40 лет из-за пьянства, каждый пя-

тый

—

из-за курения.

Курение. Из 10 курящих привычка к еже-

дневному потреблению никотина развивает-

ся у 9 человек. Возникающая адаптация к та-

бачному дыму дорого обходится организму.

При этом отмечаются ухудшение самочувст-

вия в конце рабочего дня, обострение хрони-

ческих легочных заболеваний, увеличение в

10 раз частоты приступов ишемической бо-

лезни сердца у курящих по сравнению с не-

курящими, увеличение риска онкологичес-

ких заболеваний, сокращение общей продол-

жительности жизни (у 15-летних курящих

подростков шансов дожить до 60 лет вдвое

меньше, чем у некурящих). Курение ведет к

выключению 2—20 % гемоглобина из участия

в транспорте кислорода, поскольку под влия-

нием никотина образуется карбоксигемогло-

бин, который очень плохо диссоциирует. Под

влиянием никотина увеличивается сродство

гемоглобина к кислороду, что также ухудша-

ет доставку кислорода тканям организма, в

том числе и миокарду. В результате возбуж-

дения Н-холинорецепторов вегетативных

ганглиев повышается сосудистый тонус, уве-

личивается частота сердечных сокращений,

увеличивается артериальное давление. Осо-

бенно опасно курение в возрасте до 50 лет.

Пассивное курение для окружающих — такой

же фактор риска для их здоровья, как и ак-

тивное курение.

Злоупотребление алкоголем грозит захлест-

нуть весь мир. Опасность злоупотребления

алкоголем прежде всего заключается в том,

что у алкоголиков постепенно трансформи-

585

руется генетический аппарат, при этом зна-

чительно нарушается процесс воспроизведе-

ния нормальных, здоровых детей. По данным

ВОЗ,

25—30 % случаев внезапной смерти яв-

ляются следствием алкогольной кардиомио-

патии. Злоупотребление алкоголем сокраща-

ет жизнь на 15—20 лет; у 40 % этих лиц

встречается ишемическая болезнь сердца.

Избыточное питание и как следствие избы-

точная масса тела являются факторами

риска, в перспективе ухудшающими здоровье

человека. Превышение массы тела более чем

на 10 % от физиологически нормальной до-

стоверно увеличивает частоту заболеваний.

Если увеличение массы тела является следст-

вием несбалансированного питания, кроме

ухудшения самочувствия, появляются сонли-

вость, одышка, снижаются работоспособ-

ность, сопротивляемость. Тактика ограниче-

ний этих проявлений следующая:

• при повышении массы тела не более чем

на 10 % достаточно увеличения физичес-

кой нагрузки;

• при увеличении более чем на 10 % необхо-

димы варианты разгрузочных диет и борь-

ба с повышенным аппетитом; периодичес-

кое контролируемое голодание.

В.

Исключение нервного напряжения, так

как оно особенно в сочетании с сидячим об-

разом жизни, часто ведет к заболеваниям

сердечно-сосудистой системы. Эволюционно

эмоция сформировалась как полезная при-

способительная реакция — защита, бегство,

нападение всегда сопровождаются эмоцио-

нальным напряжением и, как правило, дви-

гательной активностью. Эмоциональное на-

пряжение — это мобилизация всех сил орга-

низма. При этом в кровь выбрасывается

большое количество катехоламинов, что

ведет к спазму многих сосудов. Однако при

большой физической активности в мышцах

(в том числе и в миокарде) резко возрастает

обмен веществ, появляются в значительном

количестве метаболиты, вызывающие расши-

рение сосудов активно работающих органов.

Если же эмоциональное напряжение не со-

провождается значительным увеличением

двигательной активности, это негативно ска-

зывается на состоянии здоровья, так как фи-

зическая активность — своего рода разрядка,

снятие нервного напряжения. Часто повто-

ряющиеся отрицательные эмоции ведут к

спазму сосудов, в том числе и коронарных,

что может привести к патологическому со-

стоянию сердечно-сосудистой системы.

Отрицательные эмоции обычно возника-

ют, если человек не может достигнуть по той

или иной причине поставленной цели, на

фоне межличностных, интимных отноше-

ний, неудовлетворенности биологических

потребностей. Ломка семейных связей, оди-

ночество убивают медленно, но верно; любое

неприятное известие, например сообщение

врача больному о тяжести его заболевания,

вызывает отрицательные эмоции и негативно

сказывается на состоянии здоровья.

Г.

Исключение гипокинезии. Даже умерен-

ная гипокинезия, которая в настоящее время

встречается в 80 % всех видов трудовой дея-

тельности человека, живущего в городе, ведет

также к ослаблению не только скелетных

мышц, но и мышцы сердца. Если учесть, что

городское население преобладает по крайней

мере в развитых странах, то станет очевид-

ным факт угрожающего нарастания гипоки-

незии на всей планете. Гипокинезия способ-

ствует также развитию избыточной массы

тела, особенно при несоблюдении диеты,

преждевременному развитию многих заболе-

ваний.

Для профилактики переутомления необхо-

димо устранить или хотя бы уменьшить воз-

действие вредных факторов физического, хи-

мического и психологического характера в

окружающей человека среде. В первую оче-

редь нужно снизить уровень шума, зритель-

ных раздражений, запыленности и др. Несо-

мненно, важен одночасовой обеденный пере-

рыв,

а также полноценный выходной день.

Несколько выходных дней в месяц или не-

дельный отпуск в течение квартала имеют

большее положительное значение для здоро-

вья,

чем отпуск 1 раз в году продолжитель-

ностью в несколько недель. Важным факто-

ром профилактики усталости является и ра-

циональное питание.

В среднем взрослому человеку требуется

7—8 ч для сна (холерикам и меланхоликам

—

до 10ч). Следует отметить, что более 50 % го-

родских жителей жалуются на бессонницу.

Д.

Роль физкультуры в укреплении здоро-

вья.

Оздоровительная физкультура обеспечи-

вает:

• поддержание здоровья (недостаток двига-

тельной активности ведет к нарушению

функций опорно-двигательного аппарата,

работы внутренних органов и снижению

эмоциональной устойчивости);

• повышение работоспособности (на 20—

30%);

• повышение выносливости к физическим и

эмоциональным нагрузкам;

• снижение заболеваемости в 2—3 раза;

• оздоровление через ограничение клини-

ческих проявлений болезней или устране-

586

ние их (например, разработкой суставов,

дыхательной гимнастикой при астме,

бегом при гипертонии);

• снижение тяги к вредным привычкам.

Движение может заменить любое лекарст-

во,

в том числе и адаптогены.

Теоретические и практические основы оз-

доровительной физкультуры подразумевают

трудности в их реализации, определяемые

рядом обстоятельств.

1.

Физическая культура не стала частью

общей культуры. Пока не удается превратить

физкультуру в досуговую деятельность, чтобы

человека «тянуло» заниматься физкультурой,

как к любимому делу; 90 % студентов укло-

няются от самостоятельных занятий физ-

культурой, что свидетельствует об отсутствии

нужных мотиваций.

2.

Недостаточна роль государства: соот-

ношение государственных средств, выде-

ляемых на лечение болезней и их профилак-

тику средствами физкультуры, составляет

60:1.

3.

Отсутствие системы стимулирования

занятий физкультурой — различных форм

льгот и оплат человеку, выполняющему опре-

деленный комплекс физкультуры. Затраты с

лихвой оправдываются повышением работо-

способности, снижением заболеваемости,

что показано на практике деятельности боль-

шого количества фирм.

4.

Неверная направленность в деятель-

ности врача — на болезнь, а не на здоровье.

Современную ситуацию можно охаракте-

ризовать так: «Врачи вылечат болезнь, но

здоровыми мы можем стать только с помо-

щью собственных сил» (Н.М.Амосов). На

Востоке говорят: «Лечить развившуюся бо-

лезнь всегда поздно. Это все равно, что ко-

пать колодец страннику, которого давно му-

чает жажда».

Принципы физических нагрузок, необходи-

мых для сохранения, улучшения или коррек-

ции состояния здоровья.

Достаточность. Существует минимум

физической нагрузки для сохранения здоро-

вья — величина, темп, скорость. В течение

недели на двигательную активность у школь-

ников должно приходиться 14 ч, у студен-

тов

—

8, у взрослых, не занимающихся спор-

том, — 14 ч. Это та минимальная активность,

которая поддерживает уровень здоровья.

Формы нагрузки могут быть различными. Ре-

комендуют, например, до 1000 движений по

утрам, что составит 10 упражнений, повторя-

емых по 100 раз, ходьбу — по 6,5 км в день в

течение 1 ч.

Наращивание

нагрузок предполагает добав-

ление не более 3—5 % к достигнутому в день

до высокой тренированности.

Варианты нагрузок. Особенно полезны

для здоровья нагрузки на выносли-

вость— циклические движения с высокой

нагрузкой и большой продолжительностью.

Это аэробный режим деятельности организма:

лыжный марафон, плавание, ходьба, модифи-

кация бега

—

джоггинг (бег трусцой). Не усту-

пают им и занятия на «вертикальном стадио-

не» (скакалка, танцы, лестница, различные

виды гимнастики, игровые виды спорта).

Нагрузки на силу дают за мини-

мум времени максимум напряжения, итог —

развитие массы и рельефа мышц. Это дости-

гается при занятиях шейпингом — исправля-

ются дефекты телосложения; бодибилдин-

гом — улучшается форма тела; армреслин-

гом — борьбой на руках. Работа средней ин-

тенсивности, которая не может быть обеспе-

чена окислительным метаболизмом и требует

участия анаэробного гликолиза, под силу

лишь здоровым людям. С точки зрения оздо-

ровления она не имеет никаких преимуществ

перед кислородным обеспечением деятель-

ности.

Интенсивные занятия спортом не оказы-

вают прямо пропорционального влияния на

здоровье. Активный образ жизни в виде ра-

боты по уборке дома, работы на садовом

участке несколько раз в неделю позволяет

достичь той же цели — поддержать, укрепить

здоровье, повысить работоспособность.

Е.

Закаливание — комплекс мероприятий

по повышению устойчивости организма к

воздействию погодно-климатических усло-

вий: низкой и высокой температуры, влаж-

ности, движению воздуха. Закаливание рас-

ширяет диапазон приспособляемости орга-

низма и к различным другим факторам внеш-

ней среды, повышает работоспособность,

уменьшает заболеваемость — болезни проте-

кают реже и легче; острое респираторное за-

болевание и грипп встречаются в 4 раза реже.

Это естественный фактор повышения резе-

рва функциональных систем, в первую оче-

редь энергообмена и пластических функций,

в том числе иммунного статуса.

Методы закаливания подразделяют на:

• традиционные — солнечные, воздушные,

водные процедуры (влажные обтирания,

душ, хождение босиком);

• нетрадиционные, или экстремальные (за-

каливание минусовыми температурами,

обтирание снегом), очень опасны при

перетренировке, хотя и эффективны.

587

При закаливании организма путем воздей-

ствия высокой и низкой температур (водные

процедуры, воздушные ванны, бани и сауны)

предпочтение следует отдать русской парилке

с веником

—

сочетанию воздействия высокой

температуры и легкого массажа. В бане или

сауне эффективны чередования холодного и

горячего душа, кратковременного (избыток

вреден) купания в бассейне с холодной

водой. Закаливание холодной водой (душ,

обтирание, обливание) проходит более эф-

фективно, нежели при воздействии высокой

температуры. Закаливание происходит не

только в результате холодных водных проце-

дур,

но и при действии высокой температу-

ры,

даже в домашней ванной под горячим

душем. Как правило, это создает большую

эмоциональную удовлетворенность, нагрузку

на сердечно-сосудистую систему

—

тренирует

ее,

при этом повышается обмен веществ,

усиливается потоотделение. Теплая ванна

(37—39 °С) успокаивает нервную систему,

вследствие чего снижается мышечное напря-

жение, улучшается сон. Прохладные ванны

(23—33 °С) стимулируют нервную и сердеч-

но-сосудистую системы, повышают обмен

веществ.

Влияние температурных процедур на орга-

низм реализуется с помощью возбуждения

экстеро- и интерорецепторов (последнее —

вследствие охлаждения или нагревания

крови, протекающей по поверхностным сосу-

дам),

поступления афферентных импульсов в

ЦНС,

которая регулирует деятельность орга-

нов,

тканей и обмен веществ организма.

23.9.

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

Оценка индивидуального здоровья проводит-

ся с использованием методов, характеризую-

щих выраженность психического, физичес-

кого и социального благополучия. В меди-

цинской и спортивной практике наряду с

субъективной оценкой состояния обследуе-

мого анализируются константы организма и

функциональные резервы.

Оценка показателей организма проводится

по температуре, концентрации сахара в

крови, артериальному давлению, частоте сер-

дечных сокращений, электрокардиограмме,

составу и свойствам пищеварительных соков,

жизненной емкости легких, показателям

крови, порогу тактильной и болевой чувстви-

тельности, массе тела. Идеалом являются

биохимические константы клетки

—

около 70

показателей. В физиологическом смысле

должны отсутствовать существенные откло-

нения от нормы по основным жизненным

показателям индивидуума. Норма (по Ави-

ценне) — это состояние, благодаря которому

функции органа оказываются безупречными.

Полученные индивидуальные результаты

сравнивают со среднестатистическими дан-

ными.

Росто-весовое

соотношение

является важ-

ным критерием состояния здоровья челове-

ка, поскольку оно характеризует наиболее

общий процесс в организме — интенсив-

ность обмена веществ всех органов и тканей.

Нарушения обмена веществ свидетельствуют

о патологическом состоянии регуляторных

механизмов. Однако нарушение росто-весо-

вого соотношения может быть и следствием

избыточного или недостаточного питания.

Самой простой является формула Брока

для определения должной, т.е. соответствую-

щей росту, массы тела:

Масса тела, кг = Рост,

см —

100.

Однако эта формула недостаточно точна,

так как в ней не учитывают возраст и пол.

Более точной формулой должной массы тела

является:

.Рост(см)-4 .„. . .

с

,

для мужчин: (

N

' 128)

•

0,453;

.Рост(см)

•

3,5

ino

.

п

.,,

для женщин: ( ^-rj— Ю8)

•

0,453.

Важным биохимическим показателем

крови, характеризующим состояние здоро-

вья,

является индекс атерогенности, опреде-

ляющий степень угрозы развития атероскле-

роза:

Индекс __ общий холестерин

—

ЛПВП

атерогенности ЛПВП

где ЛПВП — липопротеиды высокой плот-

ности. В норме этот индекс равен 2,5—3,5.

В случае его увеличения возникает угроза

более быстрого, чем обычно, развития атеро-

склероза.

Специфическими критериями функции

дыхательной системы являются пробы на

проходимость бронхов, объемы и емкости

легких; параметрами системы крови — рН,

содержание гемоглобина, формула крови.

Определение функциональных резервов.

Это показатели, характеризующие устойчи-

вость к действию какого-либо фактора (воз-

можные компенсаторные механизмы). Прин-

цип методического подхода заключается в

анализе коэффициента резерва функцио-

нальной системы (КРФС):

588

КРФС _ Максимальные показатели функции

Уровень функции в состоянии покоя

Оценивают резерв функциональных сис-

тем с помощью функциональных проб, а ин-

дикатором резерва процесса управления

обычно является сердечно-сосудистая сис-

тема.

На практике учитываются вариант ответа

на ту или иную величину дозированной на-

грузки, его выраженность, продолжитель-

ность. Применительно к пробам с физичес-

кой нагрузкой в них чаще всего подсчитыва-

ют частоту пульса (до нагрузки, во время или

после нее), измеряют артериальное давление,

определяют максимальную дистанцию про-

бега за определенный промежуток времени.

Реакция сердечно-сосудистой системы на

физическую нагрузку определяется с помо-

щью измерения и сравнения показателей

систолического и диастолического кровяного

давления. Нормотонический тип реакции —

повышение систолического давления при не-

изменном или пониженном диастолическом.

При гипертоническом типе значительно по-

вышается и систолическое, и диастолическое

давление; при гипотоническом типе систоли-

ческое артериальное давление несколько по-

вышается или не изменяется, а диастоличес-

кое

—

понижается.

Нередко для оценки состояния здоровья

используются гарвардский степ-тест, тест

Купера и проба с субмаксимальной физичес-

кой нагрузкой.

Гарвардский

степ-тест характеризует вос-

становительный период после физической

нагрузки — восхождения на ступеньку высо-

той 34—50 см в течение 2—5 мин в зависи-

мости от пола и возраста (для мужчин — со-

ответственно 50 см и 5 мин); результаты тес-

тирования рассчитываются по формуле:

_ t- 100

2x(/i +/

2

+/

3

)

где ИГСТ

—

индекс Гарвардского степ-теста,

/ —время выполнения физической нагрузки,

fufiih — суммарное число сердечных сокра-

щений за первые 30 с каждой минуты после

нагрузки. Знаменатель умножают на 2 для

перевода числа сокращений в 1 мин, числи-

тель на 100 — для получения целых чисел.

Оценка результатов этой пробы дана в табл.

23.2.

Следует отметить, что даже такая про-

стая проба с физической нагрузкой дает

представление о состоянии сердечно-сосуди-

стой и дыхательной систем, о системе крови,

поскольку их состояние, естественно, отра-

жается на деятельности сердца. Например,

при поражении легких, низком содержании

гемоглобина (анемия) физическая нагрузка

вызовет значительно большее увеличение

частоты сердечных сокращений, нежели

такая же нагрузка при отсутствии патологии.

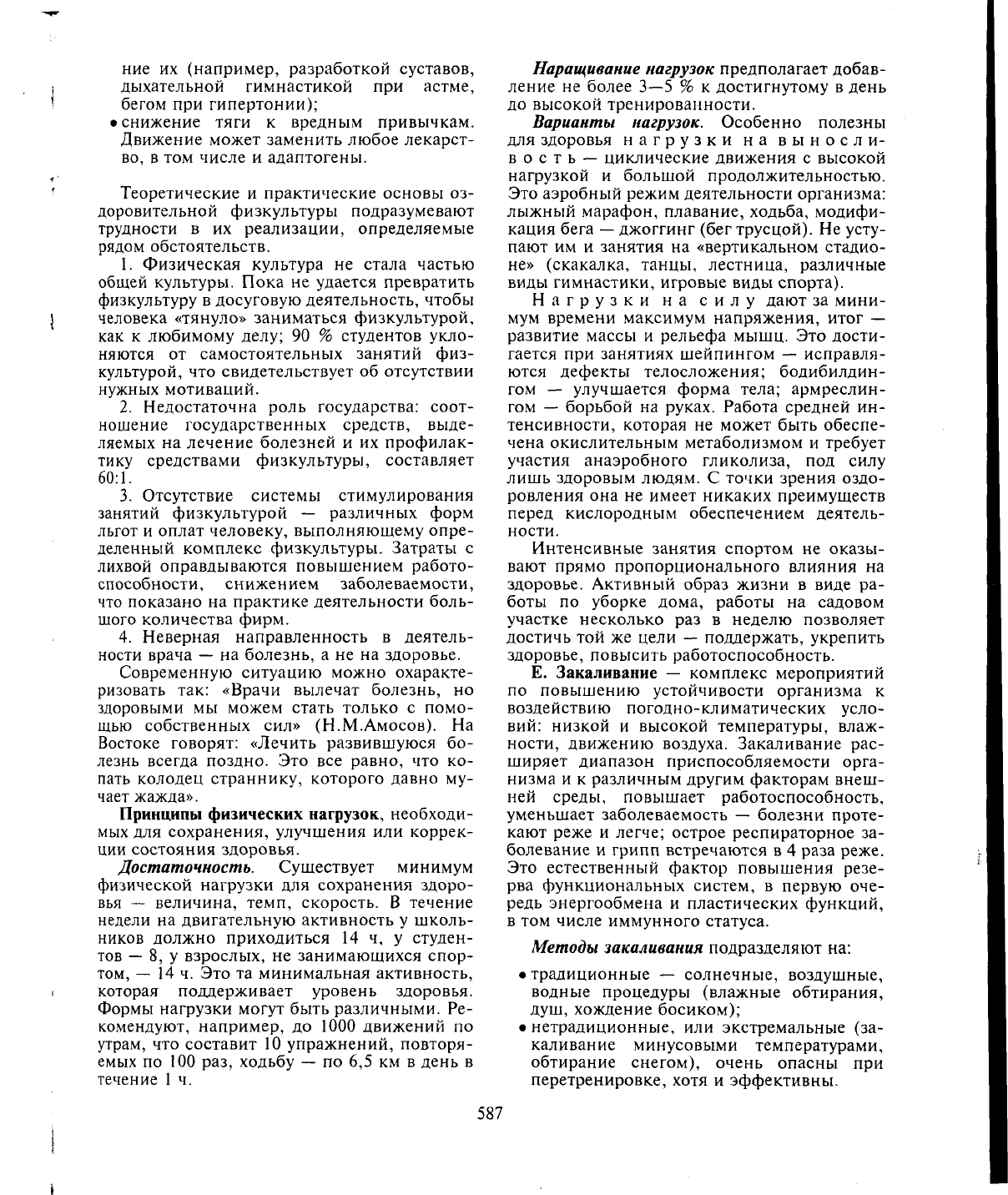

Таблица 23.2. Оценка результатов Гарвардско-

го степ-теста

ИГСТ (усл. ед.)

Меньше 55

55-64

65-79

80-89

90 и более

Оценка

Плохая

Ниже средней

Средняя

Хорошая

Отличная

Тест

Купера заключается в том, что испы-

туемому необходимо пробежать или пройти как

можно большее расстояние в течение 12 мин.

Хорошими считаются результаты 2,5—2,7 км в

возрасте до 30 лет; 2,25—2,64 км

—

в 30—39 лет;

2,2—2,4 км

—

в 40—49 лет; 2,0—2,4 км

—

более

50 лет.

Проба с субмаксимальной нагрузкой харак-

теризует резерв сердечно-сосудистой, дыха-

тельной систем и состояние системы крови.

Испытуемому предъявляется нагрузка на ве-

лоэргометре, при которой частота сердечных

сокращений возрастает до 170 в минуту. Раз-

виваемая мощность, при которой пульс воз-

растает до 170 в минуту, характеризует физи-

ческую работоспособность и, естественно,

здоровье человека.

Глава 24

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Воспроизведение (репродукция) половым

путем обеспечивает сохранение вида за счет

передачи его основных признаков последую-

щим поколениям и вместе с тем увеличивает

приспособительные возможности потомства

путем его генетического обогащения. У чело-

века репродукция осуществляется на основе

слияния яйцеклетки и сперматозоида разно-

полых особей. Под полом понимают сово-

купность морфологических и физиологичес-

589

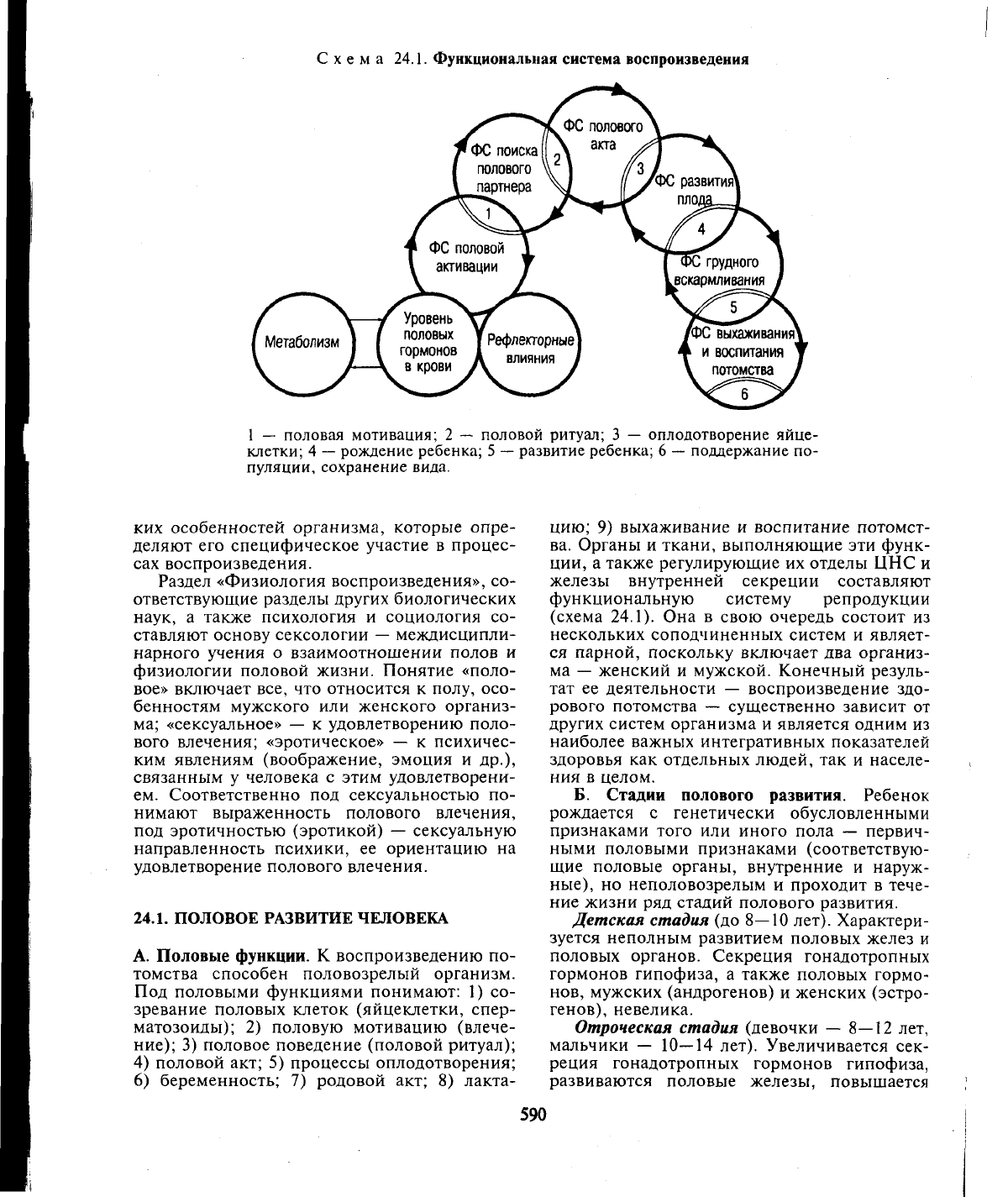

Схема 24.1. Функциональная система воспроизведения

1 — половая мотивация; 2

—

половой ритуал; 3

—

оплодотворение яйце-

клетки; 4

—

рождение ребенка; 5

—

развитие ребенка; 6

—

поддержание по-

пуляции, сохранение вида.

ких особенностей организма, которые опре-

деляют его специфическое участие в процес-

сах воспроизведения.

Раздел «Физиология воспроизведения», со-

ответствующие разделы других биологических

наук, а также психология и социология со-

ставляют основу сексологии — междисципли-

нарного учения о взаимоотношении полов и

физиологии половой жизни. Понятие «поло-

вое» включает все, что относится к полу, осо-

бенностям мужского или женского организ-

ма; «сексуальное» — к удовлетворению поло-

вого влечения; «эротическое» — к психичес-

ким явлениям (воображение, эмоция и др.),

связанным у человека с этим удовлетворени-

ем.

Соответственно под сексуальностью по-

нимают выраженность полового влечения,

под эротичностью (эротикой) — сексуальную

направленность психики, ее ориентацию на

удовлетворение полового влечения.

24.1.

ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА

А. Половые функции. К воспроизведению по-

томства способен половозрелый организм.

Под половыми функциями понимают: 1) со-

зревание половых клеток (яйцеклетки, спер-

матозоиды); 2) половую мотивацию (влече-

ние);

3) половое поведение (половой ритуал);

4) половой акт; 5) процессы оплодотворения;

6) беременность; 7) родовой акт; 8) лакта-

цию;

9) выхаживание и воспитание потомст-

ва. Органы и ткани, выполняющие эти функ-

ции, а также регулирующие их отделы ЦНС и

железы внутренней секреции составляют

функциональную систему репродукции

(схема 24.1). Она в свою очередь состоит из

нескольких соподчиненных систем и являет-

ся парной, поскольку включает два организ-

ма — женский и мужской. Конечный резуль-

тат ее деятельности — воспроизведение здо-

рового потомства — существенно зависит от

других систем организма и является одним из

наиболее важных интегративных показателей

здоровья как отдельных людей, так и населе-

ния в целом.

Б.

Стадии полового развития. Ребенок

рождается с генетически обусловленными

признаками того или иного пола — первич-

ными половыми признаками (соответствую-

щие половые органы, внутренние и наруж-

ные),

но неполовозрелым и проходит в тече-

ние жизни ряд стадий полового развития.

Детская стадия (до 8—10 лет). Характери-

зуется неполным развитием половых желез и

половых органов. Секреция гонадотропных

гормонов гипофиза, а также половых гормо-

нов,

мужских (андрогенов) и женских (эстро-

генов),

невелика.

Отроческая стадия (девочки — 8—12 лет,

мальчики — 10—14 лет). Увеличивается сек-

реция гонадотропных гормонов гипофиза,

развиваются половые железы, повышается

590