Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

ральных механизмах, которые могут быть об-

щими для физического и умственного труда.

Поэтому физическое и умственное утомле-

ние существенно влияют друг на друга. При

физическом утомлении умственная деятель-

ность малопродуктивна, равно как при умст-

венном утомлении снижается физическая ра-

ботоспособность, поскольку в обоих случаях

имеет место существенное эмоциональное

напряжение, сопровождаемое сходными ве-

гетативными сдвигами.

Таким образом, различия между умствен-

ным и физическим утомлением имеют отно-

сительный характер. Поэтому и в методах

профилактики утомления при различных

видах труда много общего.

20.7.

ОТДЫХ И ПРОФИЛАКТИКА УТОМЛЕНИЯ

Труд и отдых

—

две стороны единого процес-

са жизнедеятельности организма. Отдых —

состояние покоя или такого вида деятельнос-

ти,

которое снимает утомление и способству-

ет восстановлению работоспособности. Еще

И.М.Сеченов установил, что деятельность

одних мышечных групп или конечностей

способствует устранению утомления, возни-

кающего при работе, в других мышечных

группах. Это явление получило название ак-

тивного отдыха.

Активный

отдых — это отдых, заполнен-

ный каким-либо видом деятельности, отлич-

ным от выполняемого труда. При утомлении

легкой или средней степени смена работы

приводит к более быстрому и полному вос-

становлению работоспособности по сравне-

нию с отдыхом в покое. Активный отдых ис-

пользуется и при умственном труде. Смена

напряженной интеллектуальной деятельнос-

ти другим ее видом или легким физическим

трудом приводит к быстрому снятию утомле-

ния, исчезновению ощущения усталости.

Механизмы активного отдыха, согласно

одной из гипотез, связаны с явлениями ин-

дукции в нервных центрах: активные центры,

управляющие деятельностью, используемой в

качестве активного отдыха, «наводят», инду-

цируют и углубляют процессы торможения в

утомленных центрах, чем способствуют более

быстрому восстановлению их функциональ-

ных возможностей. Согласно другой гипоте-

зе,

эффекты активного отдыха развиваются в

результате дополнительной афферентации от

новых групп рецепторов, посредством чего

повышается общий тонус ЦНС, ускоряются

восстановительные процессы. Вероятно, обе

эти гипотезы дополняют друг друга.

В профилактике развития утомления, сни-

жении его глубины большую роль играет ра-

циональная организация труда и отдыха, учи-

тывающая специфику работы. Так, прекра-

тив физическую работу, человек сразу вы-

ключается из трудового процесса, а потому

достаточно эффективными могут оказаться

приемы пассивного отдыха, особенно при тя-

желом физическом труде.

При умственной работе мозг склонен к

инерции, продолжению мыслительной дея-

тельности в заданном направлении. После

окончания работы «рабочая доминанта» пол-

ностью не угасает, что вызывает более дли-

тельное утомление ЦНС, чем при физичес-

ком труде.

Правильная организация труда включает

внутрисменные перерывы на отдых, исполь-

зование так называемой функциональной

музыки. Сменность работы в различное

время суток нежелательна, поскольку разви-

вается десинхроноз.

Работоспособность человека в значитель-

ной мере определяется процессами восста-

новления, протекающими на разных этапах

жизнедеятельности.

20.8.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Восстановление — процесс возвращения по-

казателей гомеостазиса и структурных эле-

ментов организма к исходному состоянию

после прекращения работы, устранение про-

дуктов интенсивного обмена веществ.

Восстановление исходного состояния про-

исходит по принципу саморегуляции. При

этом наблюдается гетерохрония в восстанов-

лении функций различных систем организма.

Установлено, например, что после работы

средней тяжести величина потребления кис-

лорода возвращается к исходному уровню

раньше, чем снижается до нормы концентра-

ция молочной кислоты в крови, а восстанов-

ление уровня резервной основности крови

затягивается на более долгий срок.

Процессы восстановления энергетических

ресурсов в самой скелетной мышце также

протекают гетерохронно. Например, содержа-

ние АТФ возвращается к исходному уровню

через несколько секунд или минут, креатин-

фосфат восстанавливается несколько медлен-

нее,

для достижения исходного уровня глико-

гена требуются уже десятки минут, а иногда

—

несколько часов, содержание белков восста-

навливается еще позже. Гетерохрония восста-

новительных процессов выражена тем более

ярко,

чем тяжелее функциональные нагрузки.

551

Различают текущее и послерабочее восста-

новление.

Текущее восстановление происходит во

все периоды функциональной активности,

обеспечивая развертывание функций в пе-

риод врабатывания, сохранение работоспо-

собности в ходе работы и отдаление сроков

развития утомления. Оно осуществляется

при взаимодействии нейрогуморальных ме-

ханизмов регуляции и саморегуляции кле-

точных обменных процессов и синтеза

белка. Так, например, гипоталамус обеспе-

чивает развитие процессов восстановления

в работающих органах и тканях за счет ней-

роэндокринных механизмов, мобилизующих

функции гипофиза, надпочечников и других

эндокринных желез. Особенно важно адап-

тационно-трофическое влияние симпати-

ческого отдела вегетативной нервной сис-

темы, направленное на активацию работы

скелетных мышц, ЦНС, сердечно-сосуди-

стой системы. Большую роль в восстанови-

тельных процессах играет перераспределе-

ние кровотока, за счет чего увеличивается

доставка к активно работающим органам и

тканям кислорода, питательных веществ и

ускоряется удаление конечных продуктов

обмена.

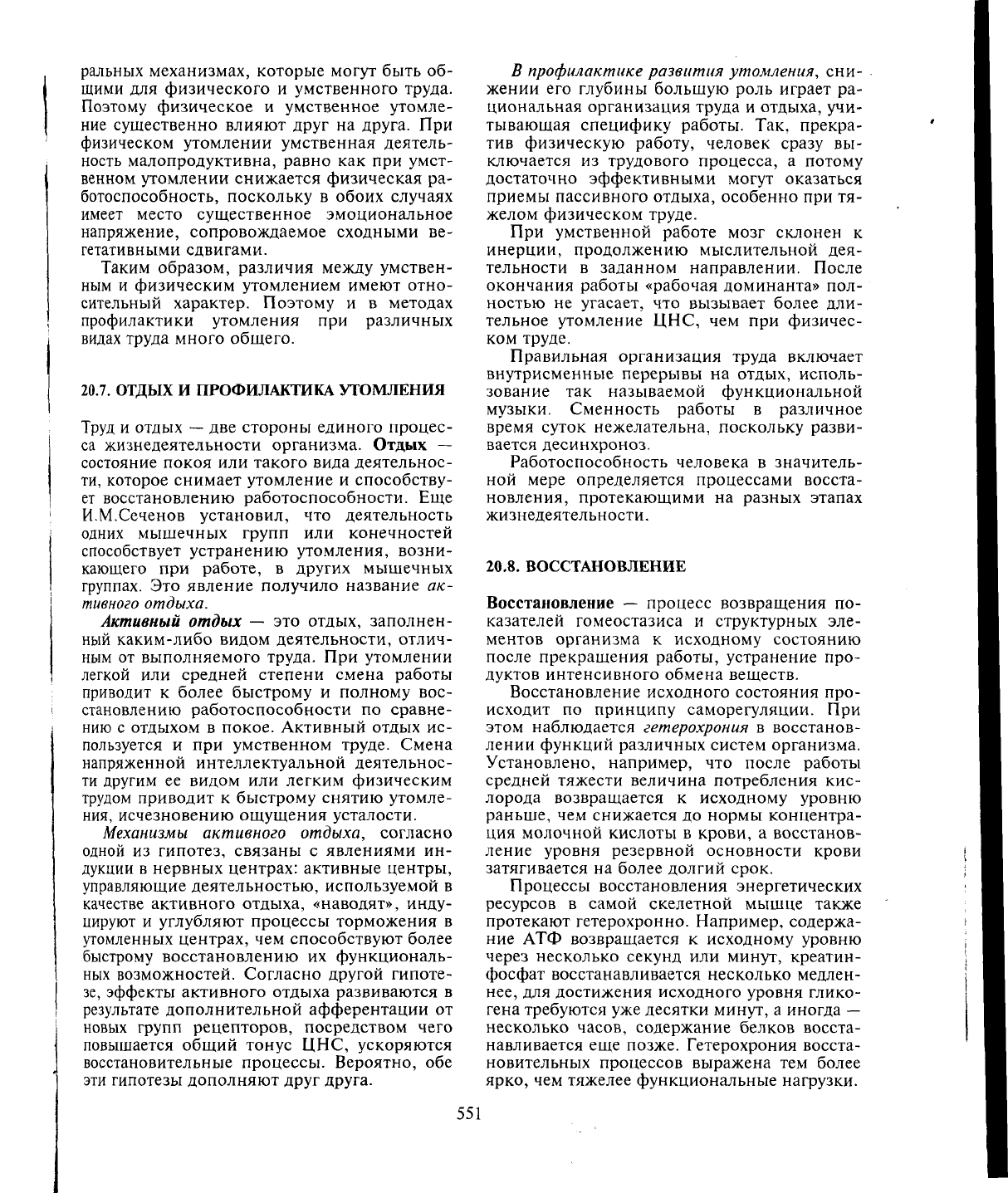

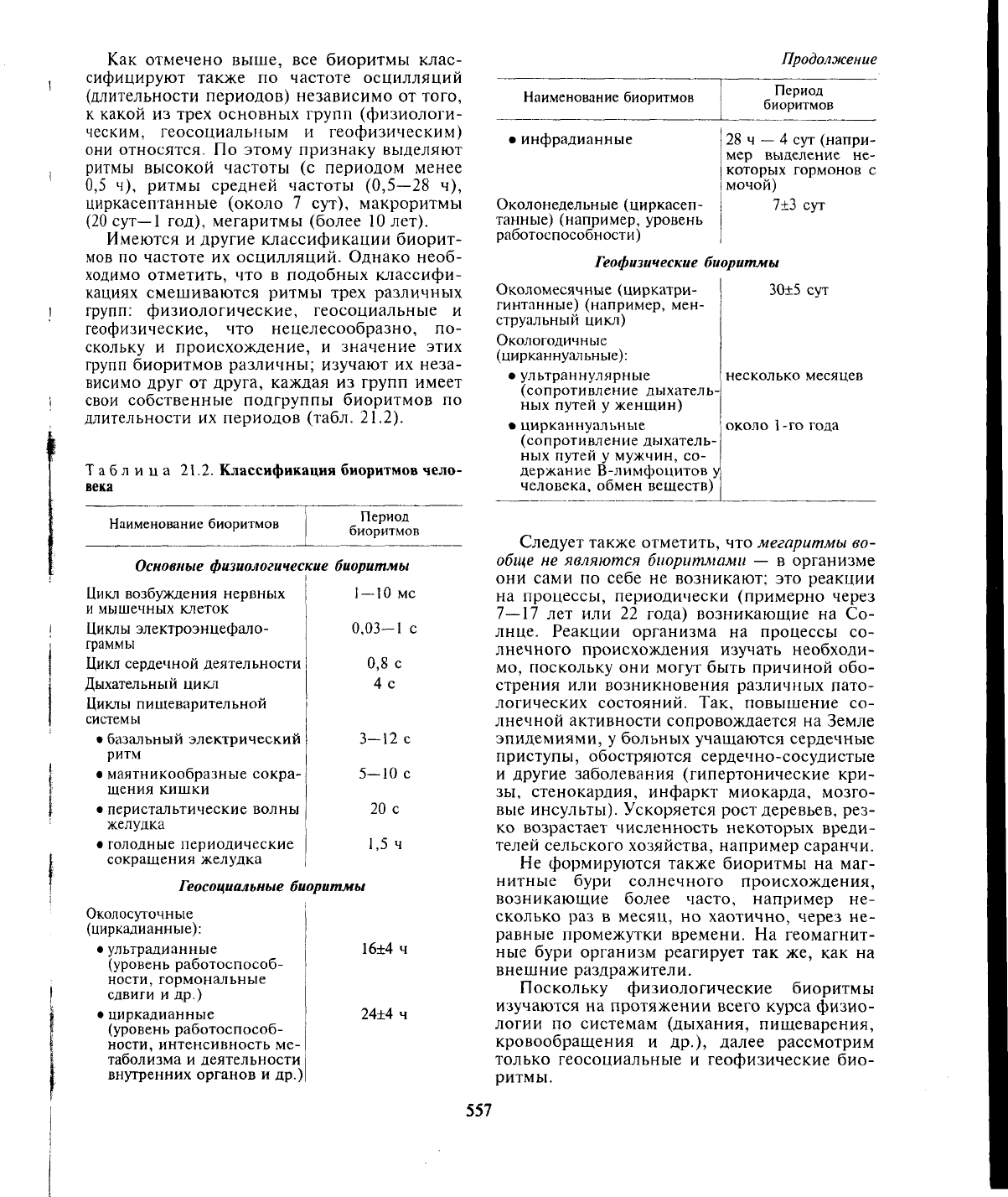

Одной из характеристик изменений, вы-

зываемых работой, является длительность

восстановления — время, необходимое для

возвращения частоты сердечных сокращений

к исходному уровню. После легкой работы

этот параметр возвращается к исходному

уровню в течение 3—5 мин, после тяжелой

работы восстанавливается очень длительно,

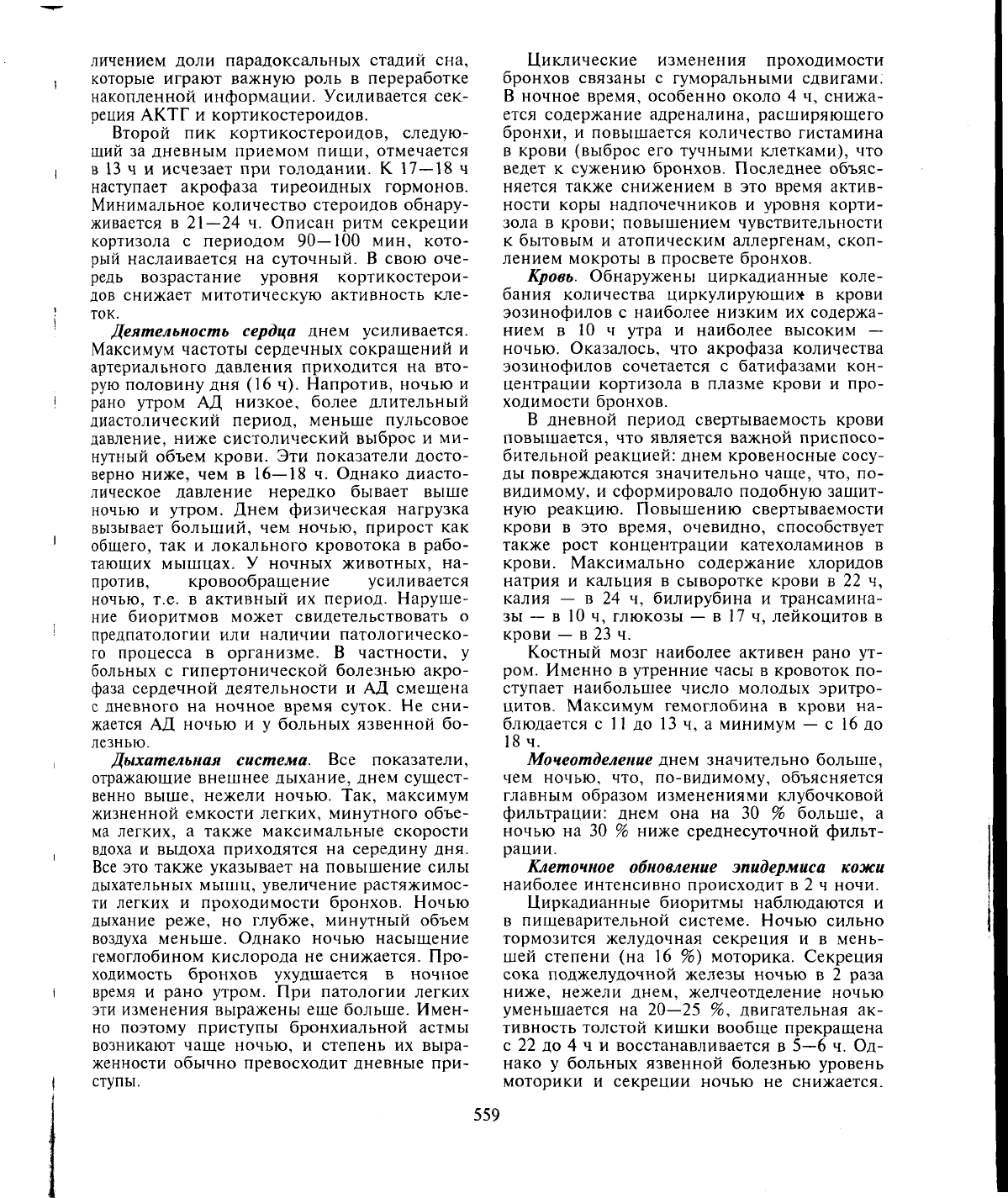

до нескольких часов (рис. 20.1).

Оценить требования, предъявляемые к

сердечно-сосудистой системе конкретным

видом работы, можно путем подсчета пульсо-

вой суммы восстановления, которая представ-

ляет собой разницу между количеством сер-

дечных сокращений за период восстановле-

ния и за такой же отрезок времени в исход-

ном состоянии.

Послерабочее восстановление обеспечивает

возвращение физического статуса организма

или его органов к исходному состоянию

после рабочей нагрузки. Важное значение в

развитии послерабочего восстановления име-

ет состояние ЦНС. Показано, что в ЦНС

после прекращения работы отмечается нали-

чие «остаточного», или «послерабочего», воз-

буждения, проявляющегося в ускорении и

увеличении силы условных и безусловных

рефлексов. У тренированных лиц это явление

кратковременно или отсутствует полностью.

У нетренированных послерабочее возбужде-

I

II

Рис. 20.1. Процессы расхода и восстановления

энергетических запасов организма.

I — работа, 11 — отдых; 1 — расход; 2 — восстановление;

3

—

сверхвосстановление; 4

—

исходный уровень; 5

—

воз-

вращение к исходному уровню.

ние выражено ярко и зависит от тяжести вы-

полняемой работы.

Послерабочее возбуждение сменяется пе-

риодом послерабочего восстановительного

торможения, характеризующегося ослабле-

нием рефлекторных реакций.

Сверхвосстановление. При определенной

подготовленности организма через некоторое

время после работы отмечается возникнове-

ние повышенной работоспособности.

Аналогичное явление сверх исходного

восстановления функций наблюдается и в от-

дельных функциональных системах и орга-

нах. Сверхвосстановление бывает наиболее

ярко выраженным после интенсивного функ-

ционирования системы или органа. Биохи-

мические исследования восстановительных

процессов в скелетных мышцах животных

подтверждают фазное их течение. Восстанов-

ление содержания в мыщце гликогена, креа-

тинфосфата, белков происходит с периодом

избыточного восстановления. Наличие пе-

риода сверхвосстановления служит опреде-

ленным фактором надежности, обеспечиваю-

щим готовность организма к последующей

деятельности.

Оценка физической работоспособности

проводится с помощью специальных тестов.

В последние десятилетия наибольшее рас-

пространение получили такие, как Гарвард-

ский степ-тест и PWC-170. Помимо этих ме-

тодик, в условиях реального производства

используют оценку работоспособности по

производственным показателям. Психофизи-

ологические методы включают в себя иссле-

дование функций зрительного и слухового

анализаторов, динамометрию, вариационную

пульсометрию, применение тестов на внима-

ние,

память, мышление. Эти методы разно-

образны, и их набор в каждом конкретном

случае определяется условиями труда и зада-

чами исследования.

552

Глава 21

БИОЛОГИЧЕСКИЕ

РИТМЫ

21.1.

ПОНЯТИЕ О БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМАХ

Почти все физиологические процессы в орга-

низме протекают ритмично, образуя пра-

вильные циклы, например дыхательный, сер-

дечный, цикл возбуждения (потенциал дей-

ствия).

Цикличность проявляется в ритми-

ческих сокращениях голодного желудка, в

возникновении потенциалов действия клеток

водителя ритма сердца, основных ритмов

ЭЭГ. Интенсивность протекания многих

процессов в организме ритмично изменяется

в зависимости от времени суток, года. Так,

продукция катехоламинов надпочечниками

интенсивнее протекает в дневные часы, а

мужского полового гормона тестостерона —

в утренние. Часто можно наблюдать взаимо-

связь жизненных процессов с лунными цик-

лами.

Циклические изменения деятельности

клеток, органов, систем, организма в целом,

а также циклические изменения его резис-

тентности, миграции, размножения, сформи-

рованные под влиянием геофизических и со-

циальных изменений среды обитания, полу-

чили название биологических ритмов. Оказа-

лось,

что цикличность — одно из основных

проявлений жизнедеятельности.

Биоритмология — это раздел науки, изу-

чающий биоритмы.

Хронобиология —

научное

направление в биологии, исследующее при-

роду и основные закономерности периоди-

чески повторяющихся биологических про-

цессов, жизнедеятельность организмов в ус-

ловиях непрерывно изменяющегося (боль-

шей частью ритмически) пространственно-

временного континуума внешней среды

[Анохин П.К., 1968]. Некоторые авторы в

рамках хронобиологии выделяют такие на-

правления, как хронофизиология — раздел

физиологии, изучающий механизм генерации

биологических ритмов отдельными клетка-

ми,

органами, тканями, организмом, хроно-

фармакология, хрономедицина и др.

Основные структурные показатели био-

ритмов: период — продолжительность

одного цикла какого-либо проявления жиз-

недеятельности организма; частота —

число циклов соответствующего биоритма,

совершающихся в единицу времени; м е-

з о р

—

среднее значение параметров ритми-

ческого колебательного процесса; ампли-

туда— размах колебаний между двумя пре-

дельными значениями ритмически изменяю-

щейся величины, т.е. величина отклонения

исследуемого показателя в обе стороны от

средней (мезора); фаза — любая отдельно

выделенная часть цикла; акрофаза —

момент в периоде, когда отмечается наиболь-

ший подъем параметров биоритма; б а т и-

фаза — спад параметров биоритма.

21.2.

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ

БИОРИТМЫ

Эволюция. В процессе эволюции живые орга-

низмы (растения и животные) вынуждены

постоянно приспосабливаться к меняющим-

ся условиям внешней среды. В частности, се-

зонные и суточные колебания параметров

среды обитания способствовали выработке

организмом адаптивных реакций, направлен-

ных на компенсацию возникающих при этом

сдвигов. В процессе эволюции живые суще-

ства приспособились к чередующимся воз-

действиям высоких и низких температур,

кислородному голоданию, недостатку пищи

и воды, сформировав защитные реакции, на-

правленные на поддержание гомеостазиса.

Подобные адаптивные реакции формируются

также и в онтогенезе: например, поведение,

связанное с изменением освещенности в

пределах дня и ночи. Человек и большинство

животных демонстрируют наибольшую ак-

тивность днем, при этом усиливаются дея-

тельность сердца, дыхательной системы,

обмен веществ и др. Ночью наблюдаются

противоположные изменения. В конечном

итоге циклические изменения работы орга-

нов и систем организма в фило- и онтогенезе

становятся устойчивыми.

Имеется большое число различных факто-

ров,

обеспечивающих формирование биоло-

гических ритмов. Главными из них являются

следующие:

• фотопериодика (смена света и темноты),

влияющая на двигательную активность;

• циклические колебания геомагнитного

поля;

• цикличность режимов питания;

• цикличность изменений температуры ок-

ружающей среды (день—ночь, зима—лето)

в связи с вращением Земли вокруг своей

оси, а также вокруг Солнца;

• цикличность фаз Луны;

• циклические изменения (хотя и незначи-

тельные) силы притяжения Земли.

553

Социальные факторы. Особо важную роль

в формировании биоритмов человека играют

социальные факторы; в основном это цик-

личные режимы труда, отдыха, общественной

деятельности. Однако главным (первичным)

фактором формирования биоритмов челове-

ка является геофизический фактор (фотопери-

одизм) — чередование светлого и темного

времени суток, предопределяющее двига-

тельную и творческую активность человека в

составе цикла день—ночь. Биоритмы, обу-

словленные фотопериодикой, изучены наи-

более полно, так как они легко идентифици-

руются.

Гравитация. Важное место в становлении

биоритмов и самой жизни имеет гравитация.

Жизнь развивалась на Земле в условиях дей-

ствия силы тяготения. Гравитация постоянно

действует на организм, часто выступая как

значимый фактор многих процессов. Напри-

мер,

нормальное считывание генетической

информации осуществляется при определен-

ной ориентации хромосом, которая в назем-

ных условиях обеспечивается действием при-

тяжения Земли, но нарушается в условиях

невесомости. Хотя на протяжении неболь-

ших промежутков времени сила тяжести ос-

тается неизменной, она все же подвержена

небольшим периодическим изменениям,

обусловленным воздействиями со стороны

Луны и Солнца. Вследствие этого гравита-

цию можно рассматривать как один из фак-

торов (раздражителей) внешней среды, фор-

мирующих биоритмы. Обширные медико-

биологические исследования, выполненные в

условиях невесомости, свидетельствуют о

бесспорной роли гравитации в эволюции ор-

ганов равновесия. Наиболее убедительным

примером реакции растительных организмов

на силу тяжести служит геотропизм расте-

ний — рост корней вниз, стебля — вверх под

влиянием земного притяжения. Это явление

также объясняют ориентацией хромосом, ко-

торая обеспечивается действием притяжения

Земли. Именно поэтому жизнь растений на-

рушается в космосе: корни растут в различ-

ных направлениях, а не в землю.

Магнитное поле Земли. Напряженность

его невелика, но магнитосфера Земли в

целом обладает колоссальным запасом энер-

гии, поэтому влияние колебаний магнитного

поля Земли на различные процессы оказыва-

ется значимым для ритмических процессов,

протекающих в живых организмах. Напри-

мер,

человеческий мозг генерирует альфа-,

бета-ритмы, характеристики которых весьма

близки некоторым разновидностям волн, ре-

гистрируемых в атмосфере в результате коле-

баний магнитного поля Земли. Если интен-

сивность этих колебаний переходит в пертур-

бации — возмущения, их последствия могут

сказываться на самочувствии человека в ре-

зультате изменения характеристик физиоло-

гических ритмических процессов, о чем мож-

но судить по изменениям ЭЭГ, ЭКГ, кровя-

ного давления, изменениям времени рефлек-

торных реакций испытуемых.

Воздействия, исходящие из космоса, обла-

дают слабой энергией, но они также способ-

ны изменить активность человека, иногда в

значительной степени. К ним относятся лун-

ная гравитация, радиоволны и магнитные

поля солнечного происхождения.

21.3.

КЛАССИФИКАЦИЯ БИОРИТМОВ,

ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Биоритмы целесообразно разделить по двум

признакам: физиологические биоритмы (гео-

физические и геосоциальные биоритмы) и по

длительности периода

—

от 1—2 мс до 1 года.

А. Физиологические биоритмы — непре-

рывная циклическая деятельность всех орга-

нов,

систем, отдельных клеток организма,

обеспечивающая выполнение их функций.

Физиологическими биоритмами являются,

например, циклические возбуждения нейро-

нов ЦНС. Элементарный цикл возбуждения

определяется скоростью движения ионов в

клетку и из нее, что в свою очередь зависит

от циклических изменений проницаемости

клеточной мембраны; более медленно разви-

ваются сердечный, дыхательный циклы и др.

(см.

табл. 21.1).

Околочасовые (от 30 мин до 3 ч) физиоло-

гические биоритмы свойственны клеточным,

органным и организменным уровням и про-

являются в изменении скорости синтеза

белка, проницаемости клеток, их дыхания,

концентрации гормонов, электрической ак-

тивности коры большого мозга, двигательной

активности желудка и кишечника, частоты

дыхания и сердечных сокращений. У изоли-

рованных клеток печени обнаружена трехча-

совая функциональная ритмичность энерге-

тических реакций митохондрий. Околочасо-

вые клеточные биоритмы не соответствуют

ни одному из известных циклов внешней

среды. Они, очевидно, связаны со специфи-

кой клеточного обмена. В эту же группу био-

ритмов следует включить фазы сна — орто-

доксального, парадоксального с быстрыми

движениями глаз определенной периодич-

ности. Основные физиологические биорит-

мы исследованы достаточно детально.

554

Физиологические биоритмы сформирова-

лись в процессе эволюции в результате воз-

растания функциональной нагрузки на от-

дельные клетки, органы, системы, что было

обусловлено увеличением двигательной ак-

тивности организма и параллельным нара-

щиванием энергетического обмена. Большая

двигательная активность и высокий метабо-

лизм оказались взаимосвязанными. Как вы-

яснилось, у теплокровных животных функ-

циональная нагрузка на органы и систе-

мы находится в зависимости от массы тела.

У мелких животных она выше, чем у круп-

ных, из-за того, что обмен веществ у мел-

ких животных протекает на более высоком

уровне. Не случайно частота сердечных со-

кращений, дыхания, ритм деятельности дру-

гих органов у мелких животных превышают

аналогичные показатели крупных животных.

Физиологические биоритмы генетически за-

программированы, они обладают видовой

специфичностью.

Значение физиологических биоритмов за-

ключается в обеспечении оптимального

функционирования клеток, органов, систем

организма. Исчезновение физиологических

биоритмов означает прекращение жизни.

Возможность быстрого изменения частоты

физиологических биоритмов обеспечивает

приспособительные реакции — адаптацию

организма к различным условиям жизнедея-

тельности. Нередко это мгновенные адаптив-

ные реакции. Например, после начала физи-

ческой нагрузки очень быстро (через 1—2 с)

повышаются частота и сила сердечных сокра-

щений, интенсивность дыхания, что улучша-

ет доставку кислорода и питательных ве-

ществ к усиленно работающим мышцам. Де-

ятельность желудочно-кишечного тракта при

этом угнетается. Физиологические биоритмы

быстро меняются под влиянием изменений

внешней и внутренней среды организма: это

реакции по принципу стимул—ответ, они

могут изменяться и по механизму условного

рефлекса. В покое физиологические биорит-

мы обычно быстро (через минуту, через не-

сколько десятков минут) возвращаются к ис-

ходному уровню.

Б.

Геофизические биоритмы — цикличес-

кие изменения деятельности клеток, органов,

систем и организма в целом, а также резис-

тентности, миграции и размножения, обу-

словленные геофизическими факторами.

Таким образом, геофизические биоритмы

представляют собой циклические колебания

физиологических биоритмов, обусловленные

изменениями факторов среды обитания.

Главными геофизическими биоритмами яв-

ляются околомесячные и окологодовые. Геофи-

зические биоритмы, как и физиологические,

генетически запрограммированы, но в отли-

чие от физиологических они не обладают ви-

довой специфичностью.

Формирование геофизических биоритмов

обусловлено действием природных факторов,

во многом они связаны с временами года,

фазами Луны. Таковыми являются, напри-

мер,

сезонные циклические изменения ин-

тенсивности обмена веществ (зимой он боль-

ше,

чем летом), изменения цвета шерсти у

некоторых животных и др.

Значение геофизических биоритмов отли-

чается от физиологических, несмотря на то,

что они формировались параллельно. Геофи-

зические биоритмы обеспечивают приспо-

собление организма к циклическим измене-

ниям в природе. Их необходимо учитывать

при организации труда, отдыха, планирова-

нии лечебно-профилактической деятельнос-

ти врача.

В.

Геосоциальные биоритмы формируются

под влиянием социальных и геофизических

факторов. Главными геосоциальными био-

ритмами являются околосуточные (циркади-

анные) и околонедельные (циркасептанные,

около 7—8 дней). В частности, формируются

они под действием суточного фотопериодиз-

ма (день—ночь) и связанной с ним естест-

венной смены режимов труда и отдыха: на-

пример, днем

—

работа, ночью — отдых.

Геосоциальные биоритмы — сплав врожден-

ных и приобретенных биоритмов организма.

Предположение о том, что механизм цирка-

дианных биоритмов генетически запрограм-

мирован, имеет ряд экспериментальных под-

тверждений. Имеются также эксперимен-

тальные данные, что запрограммированный

биоритм можно ускорить, при этом ускоряет-

ся и процесс индивидуального развития.

Закономерно возникает вопрос: нельзя ли про-

длить жизнь человека с помощью удлинения

«суток»? Мнение о том, что в основе геосоциаль-

ных биоритмов лежат врожденные и приобретен-

ные свойства организма, подтверждается рядом

фактов. Так, известно, что у животных имеются

врожденные ритмы активности функционирова-

ния эндокринной системы. Однако слепые ново-

рожденные животные, воспитанные слепыми ма-

терями, не имеют суточной периодичности коле-

баний содержания кортикостерона в отличие от

здоровых новорожденных и их матерей с нормаль-

ной цикличностью. Сразу после вылупления цып-

ленка устанавливается суточный ритм содержания

гликогена в печени, свойственный взрослому ор-

ганизму; у крыс это наблюдается с 3-й недели

постнатального развития с минимумом в 16—17 ч

и максимумом в 8 ч. Закономерные суточные ко-

555

лебания показателей внутриклеточного обмена

печени мышей и крыс устанавливаются с

3—4-й

недели постнатального онтогенеза. Установление

биоритма является результатом реализации на-

следственной информации; биоритм — это при-

знак [Губин Г.Д., 1989J.

Геосоциальные биоритмы, когда они уже

сформированы, сохраняются в условиях изо-

ляции организма. Например, изменения час-

тоты и силы сердечных сокращений у челове-

ка, закрепленные режимом смены труда и от-

дыха, связанным со временем суток (день-

ночь),

наблюдаются и при постоянном осве-

щении в течение длительного временного

интервала.

Циркадианные ритмы организма находят-

ся под модулирующим контролем централь-

ной нервной и эндокринной систем. Все ос-

цилляторы эффекторов, принадлежащих

одной функциональной системе организма,

имеют преимущественно одинаковую фазо-

вую структуру активности.

Значение геосоциальных биоритмов — при-

способление организма к режиму труда и от-

дыха. Возникновение в живых системах авто-

колебаний с периодами, близкими к геофи-

зическим циклам (сутки, лунный месяц, год),

а также циклам труда и отдыха, свидетельст-

вует о совершенствовании физиологических

механизмов приспособления организма к ок-

ружающей среде. Усвоение ритма этих цик-

лических колебаний внешней среды, режи-

мов активности в результате постепенного

формирования эндогенных механизмов гене-

рации биоритмов — один из важнейших

адаптационных механизмов организма.

Г.

Соотношения физиологических, геофи-

зических и геосоциальных биоритмов. Физио-

логические биоритмы являются базисными,

они первичны, а ^геосоциальные и геофизи-

ческие вторичны. Физиологические биорит-

мы

—

основа жизни организма; без физиоло-

гических биоритмов геосоциальных и геофи-

зических быть не может.

Что касается геосоциальных и геофизи-

ческих биоритмов с различной продолжи-

тельностью цикла, то они независимы друг

от друга. Например, температура тела изме-

няется в различное время суток: днем она

выше, чем ночью. Наряду с этим имеются

колебания температуры тела, связанные со

временем года. Но в любое время года темпе-

ратура тела человека днем выше, чем ночью.

По длительности периода околосуточное ко-

лебание температуры «поглощается» сезон-

ными колебаниями, но эти ритмы не зависят

друг от друга, у них разные причины возник-

новения, различно их значение. Суточное

колебание температуры тела связано с актив-

ной деятельностью человека: днем деятель-

ность обычно максимальна, ночью мини-

мальна, поэтому обменные процессы ночью

снижаются — уменьшается, естественно, и

температура.

Общим для различных геосоциальных и

геофизических биоритмов является то, что

они сформировались в процессе эволюции

как приспособительная реакция организма на

циклические изменения внешней среды, эво-

люционно закрепились, передаются по на-

следству или формируются в раннем онтоге-

незе.

Отличительной особенностью геосоци-

альных биоритмов является то, что они могут

изменяться в онтогенезе при изменении ре-

жима труда и отдыха. Принципиальные изме-

нения физиологических биоритмов в онтоге-

незе исключены. У детей параметры ряда фи-

зиологических констант отличаются от тако-

вых взрослых лиц, но они характерны для всех

детей определенного возраста и соответствуют

ему, становясь стабильными, как у взрослых,

примерно в возрасте 20 лет. Основные свойст-

ва биоритмов, согласно предложенной клас-

сификации, представлены в табл. 21.1.

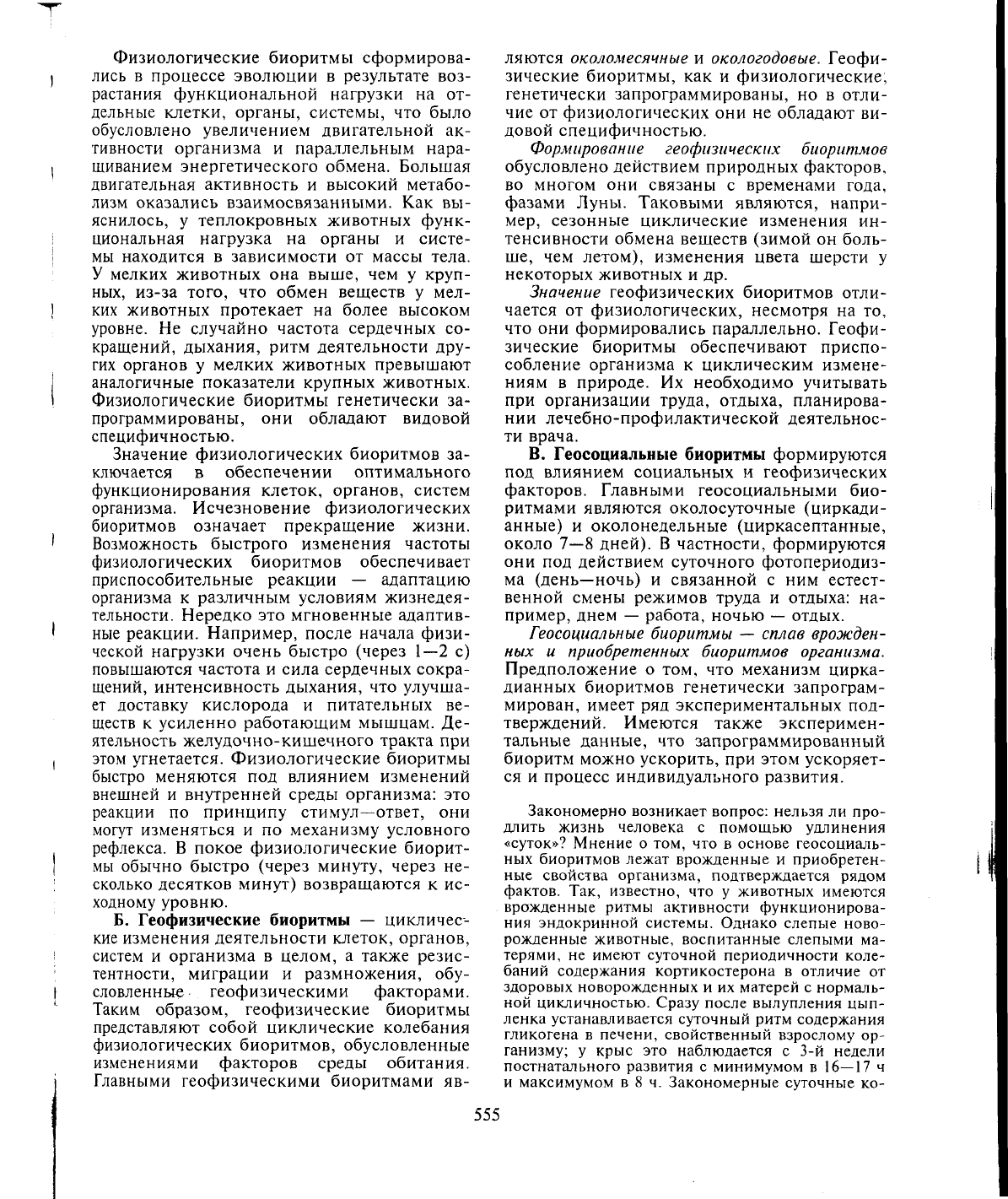

Таблица 21.1. Характеристика биоритмов че-

ловека

Вид

биоритма

Физио-

логиче-

ские

Геосоци-

альные

Геофизи-

ческие

Наследуемость

Врожденные

Сплав врож-

денных и

приобретен-

ных ритмов

с преоблада-

нием пос-

ледних

Врожденные

Устойчивость

Постоянны в

покое, быстро

(секунды—ми-

нуты) изменя-

ются при изме-

нении интен-

сивности рабо-

ты организма

Устойчивы, но

могут медленно

изменяться при

изменении ре-

жима труда и от-

дыха, места жи-

тельства

Весьма устойчи-

вы,

могут мед-

ленно изменять-

ся через не-

сколько поколе-

ний при изме-

нении среды

обитания. Неко-

торые (менстру-

альный цикл)

вообще не изме-

няются

Видовая

специ-

фичность

Харак-

терна

Нехарак-

терна

Свойст-

венна не-

которым

биорит-

мам (на-

пример,

менстру-

альному

циклу)

556

Как отмечено выше, все биоритмы клас-

сифицируют также по частоте осцилляции

(длительности периодов) независимо от того,

к какой из трех основных групп (физиологи-

ческим, геосоциальным и геофизическим)

они относятся. По этому признаку выделяют

ритмы высокой частоты (с периодом менее

0,5 ч), ритмы средней частоты (0,5—28 ч),

циркасептанные (около 7 сут), макроритмы

(20 сут—1 год), мегаритмы (более 10 лет).

Имеются и другие классификации биорит-

мов по частоте их осцилляции. Однако необ-

ходимо отметить, что в подобных классифи-

кациях смешиваются ритмы трех различных

групп: физиологические, геосоциальные и

геофизические, что нецелесообразно, по-

скольку и происхождение, и значение этих

групп биоритмов различны; изучают их неза-

висимо друг от друга, каждая из групп имеет

свои собственные подгруппы биоритмов по

длительности их периодов (табл. 21.2).

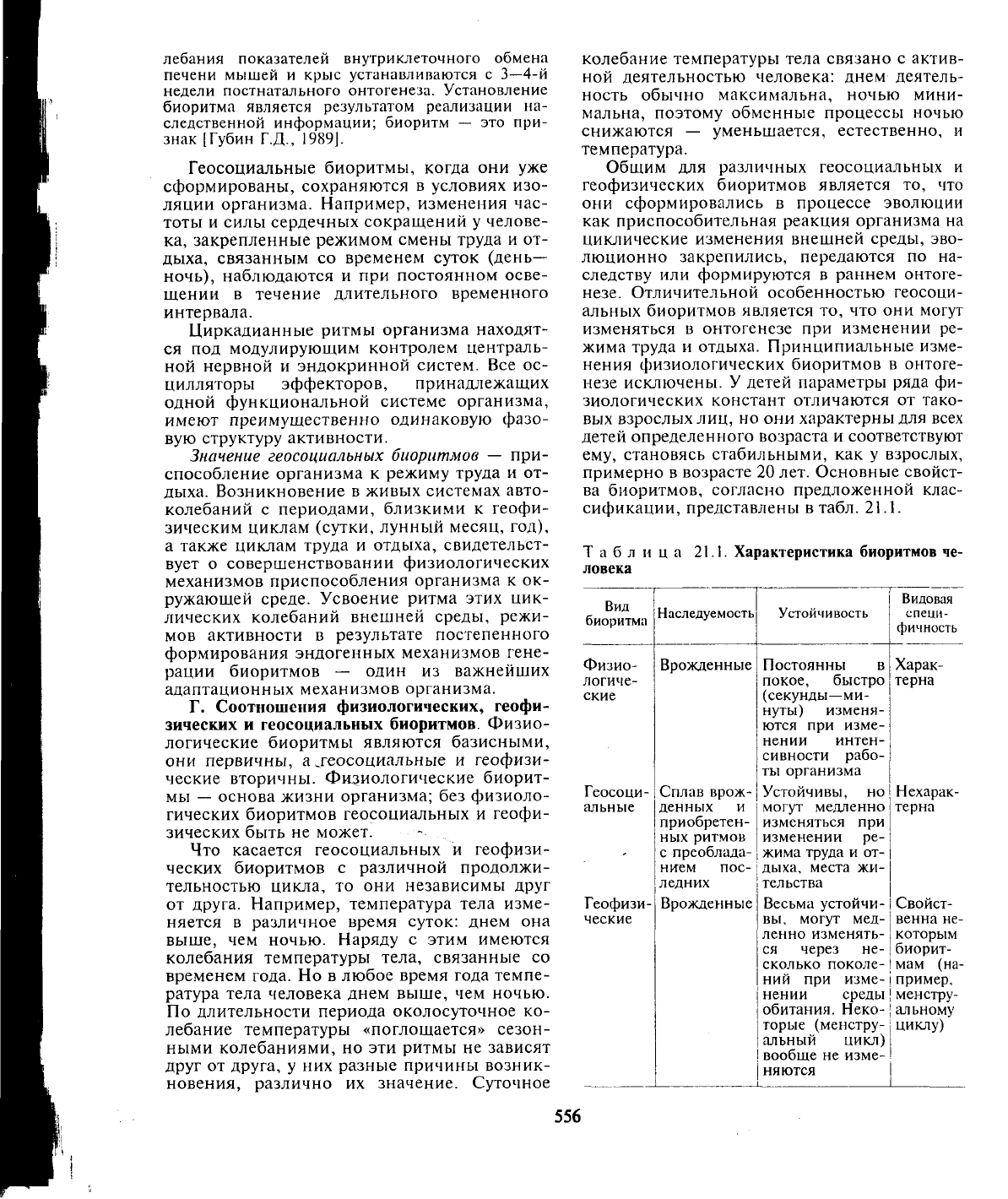

Таблица 21.2. Классификация биоритмов чело-

века

Продолжение

Наименование биоритмов

Период

биоритмов

Основные физиологические биоритмы

Цикл возбуждения нервных

и мышечных клеток

Циклы электроэнцефало-

граммы

Цикл сердечной деятельности

Дыхательный цикл

Циклы пищеварительной

системы

• базальный электрический

ритм

• маятникообразные сокра-

щения кишки

• перистальтические волны

желудка

• голодные периодические

сокращения желудка

1-10 мс

0,03-1

с

0,8 с

4с

3-12 с

5-10 с

20 с

1,5 ч

Геосоциальные

биоритмы

Околосуточные

(циркадианные):

• ультрадианные

(уровень работоспособ-

ности, гормональные

сдвиги и др.)

• циркадианные

(уровень работоспособ-

ности, интенсивность ме-

таболизма и деятельности

внутренних органов и др.)

16±4 ч

24±4 ч

Наименование биоритмов

Период

биоритмов

инфрадианные

Околонедельные (циркасеп-

танные) (например,уровень

работоспособности)

28 ч

—

4 сут (напри-

мер выделение не-

которых гормонов с

мочой)

7+3 сут

Геофизические

биоритмы

Околомесячные (циркатри-

гинтанные) (например, мен-

струальный цикл)

Окологодичные

(цирканнуальные):

• ультраннулярные

(сопротивление дыхатель-

ных путей у женщин)

• цирканнуальные

(сопротивление дыхатель

ных путей у мужчин, со-

держание В-лимфоцитов у

человека, обмен веществ)

30+5

CVT

несколько месяцев

около

1

-го года

Следует также отметить, что мегаритмы во-

обще не являются биоритмами — в организме

они сами по себе не возникают; это реакции

на процессы, периодически (примерно через

7—17 лет или 22 года) возникающие на Со-

лнце. Реакции организма на процессы со-

лнечного происхождения изучать необходи-

мо,

поскольку они могут быть причиной обо-

стрения или возникновения различных пато-

логических состояний. Так, повышение со-

лнечной активности сопровождается на Земле

эпидемиями, у больных учащаются сердечные

приступы, обостряются сердечно-сосудистые

и другие заболевания (гипертонические кри-

зы,

стенокардия, инфаркт миокарда, мозго-

вые инсульты). Ускоряется рост деревьев, рез-

ко возрастает численность некоторых вреди-

телей сельского хозяйства, например саранчи.

Не формируются также биоритмы на маг-

нитные бури солнечного происхождения,

возникающие более часто, например не-

сколько раз в месяц, но хаотично, через не-

равные промежутки времени. На геомагнит-

ные бури организм реагирует так же, как на

внешние раздражители.

Поскольку физиологические биоритмы

изучаются на протяжении всего курса физио-

логии по системам (дыхания, пищеварения,

кровообращения и др.), далее рассмотрим

только геосоциальные и геофизические био-

ритмы.

557

21.4.

ГЕОСОЦИАЛЬНЫЕ БИОРИТМЫ

Геосоциальные биоритмы включают около-

суточные и околонедельные биоритмы.

А. Околосуточные (циркадианные) био-

ритмы отличаются стабильностью и строгой

закономерностью. Циркадианные биоритмы

синхронизированы с вращением Земли во-

круг своей оси, длительность их периода 20—

28 ч. В их основе лежит поведенческий ритм

сон—бодрствование, который определяет

степень работоспособности человека в раз-

ное время суток и состояние активности всех

органов

и-

систем организма.

Уровень

работоспособности

(умственной и

физической) у человека выше днем, нежели

ночью: больше сила мышц, скорость перера-

ботки информации, скорость обучения. Наи-

более высокая работоспособность отмечается

с 10 до 12 и с 16 до 19 ч. Именно в эти часы

суток отмечается наиболее высокая устойчи-

вость организма к острой гипоксии. Период

минимума работоспособности приходится на

2—4 ч ночи. В этот период совершается и

наибольшее число ошибочных действий в

случае работы ночью. Циркадианный ритм

работоспособности, как и другие суточ-

ные биоритмы, не является жестким для всех

лиц.

Однако большинство людей относятся к

так называемому типу «жаворонков», макси-

мум работоспособности которых приходится

на первую половину дня, меньшая часть — к

типу «сов», наибольшая работоспособность

которых наблюдается вечером или в начале

ночи. Не исключено, что «жаворонками» или

«совами» люди становятся постепенно благо-

даря своему распорядку дня.

Циркадианный ритм двигательной актив-

ности обеспечивается соответствующими

циклическими (день—ночь) изменениями

интенсивности функционирования всех ор-

ганов и систем организма. Интегральным

биоритмом, отражающим циклические изме-

нения активности организма, являются су-

точные изменения интенсивности обмена ве-

ществ.

Интенсивность метаболизма, как извест-

но,

коррелирует с температурой тела: по-

вышение температуры в первую очередь яв-

ляется следствием повышения обмена ве-

ществ, если не нарушены (искусственно или

естественно) процессы теплоотдачи. Самая

высокая температура тела наблюдается в ве-

чернее время (16 ч), самая низкая — в 3 ч

ночи. В первой половине дня наблюдается

повышенная способность организма к утили-

зации углеводов. К вечеру, когда в энергети-

ческом депо (печени) много гликогена и

мало жиров, целесообразнее выполнять

менее продолжительную работу. В белковом

обмене катаболические процессы преоблада-

ют в период активности организма, анаболи-

ческие — в период покоя (ночью). Поэтому

прием белковой пищи в вечернее время спо-

собствует большему нарастанию мышечной

массы при физических тренировках. Прием

любой пищи в вечернее время способствует

повышению массы тела.

Активность нервной системы днем в

целом значительно выше, чем ночью. В част-

ности, на электроэнцефалограмме даже в

спокойном состоянии регистрируется в ос-

новном альфа-ритм (8—13 Гц), а с увеличе-

нием физической и умственной деятельнос-

ти,

эмоционального напряжения в ритме

электроэнцефалограммы преобладают бета-

волны — 13—30 Гц. Ночью, во время «мед-

ленного» сна, частота колебаний уменьшает-

ся до 2—4 Гц (дельта-ритм). Наблюдаются

ритмические изменения объемов глиальных

клеток, что обнаружено при помощи кино-

съемок. Фаза уменьшения их объема длится

1,5 мин, увеличения — 4 мин, цикл повторя-

ется в течение 2—20 ч.

Считают, что во время «медленного» сна

возрастает тонус парасимпатической, а во

время бодрствования — симпатической нерв-

ной системы. О преобладании функциональ-

ной активности симпатико-адреналовой сис-

темы днем в период бодрствования свиде-

тельствуют повышенная экскреция с мочой

адреналина, норадреналина и продуктов их

обмена, а также более высокие уровни кате-

холаминов в крови. Увеличивается также ин-

тенсивность обмена этих веществ в различ-

ных органах и тканях. В ночное время экс-

креция адреналина и норадреналина в сред-

нем снижается на 50—60 %. Акрофаза экс-

креции этих веществ наблюдается в первой

половине дня.

Циркадианные колебания наблюдаются и

в эндокринной системе. В частности, в пер-

вой половине ночного сна у человека и жи-

вотных повышается секреция гормонов пре-

имущественно с анаболическим действием

(гормоны роста, мужские половые гормоны,

инсулин).

Считают, что повышенная секреция ана-

болических гормонов во время медленновол-

нового сна активирует синтез белков в мозге

и способствует формированию долговремен-

ной памяти. В 3—4 ч ночи снижается уровень

адреналина в крови. Во второй половине сна

начинается подготовка к активной деятель-

ности. Этот период сна характеризуется уве-

558

личением доли парадоксальных стадий сна,

которые играют важную роль в переработке

накопленной информации. Усиливается сек-

реция АКТГ и кортикостероидов.

Второй пик кортикостероидов, следую-

щий за дневным приемом пищи, отмечается

в 13 ч и исчезает при голодании. К 17—18 ч

наступает акрофаза тиреоидных гормонов.

Минимальное количество стероидов обнару-

живается в 21—24 ч. Описан ритм секреции

кортизола с периодом 90—100 мин, кото-

рый наслаивается на суточный. В свою оче-

редь возрастание уровня кортикостерои-

дов снижает митотическую активность кле-

ток.

Деятельность сердца днем усиливается.

Максимум частоты сердечных сокращений и

артериального давления приходится на вто-

рую половину дня (16 ч). Напротив, ночью и

рано утром АД низкое, более длительный

диастолический период, меньше пульсовое

давление, ниже систолический выброс и ми-

нутный объем крови. Эти показатели досто-

верно ниже, чем в 16—18 ч. Однако диасто-

лическое давление нередко бывает выше

ночью и утром. Днем физическая нагрузка

вызывает больший, чем ночью, прирост как

общего, так и локального кровотока в рабо-

тающих мышцах. У ночных животных, на-

против, кровообращение усиливается

ночью, т.е. в активный их период. Наруше-

ние биоритмов может свидетельствовать о

предпатологии или наличии патологическо-

го процесса в организме. В частности, у

больных с гипертонической болезнью акро-

фаза сердечной деятельности и АД смещена

с дневного на ночное время суток. Не сни-

жается АД ночью и у больных язвенной бо-

лезнью.

Дыхательная система. Все показатели,

отражающие внешнее дыхание, днем сущест-

венно выше, нежели ночью. Так, максимум

жизненной емкости легких, минутного объе-

ма легких, а также максимальные скорости

вдоха и выдоха приходятся на середину дня.

Все это также указывает на повышение силы

дыхательных мышц, увеличение растяжимос-

ти легких и проходимости бронхов. Ночью

дыхание реже, но глубже, минутный объем

воздуха меньше. Однако ночью насыщение

гемоглобином кислорода не снижается. Про-

ходимость бронхов ухудшается в ночное

время и рано утром. При патологии легких

эти изменения выражены еще больше. Имен-

но поэтому приступы бронхиальной астмы

возникают чаще ночью, и степень их выра-

женности обычно превосходит дневные при-

ступы.

Циклические изменения проходимости

бронхов связаны с гуморальными сдвигами.

В ночное время, особенно около 4 ч, снижа-

ется содержание адреналина, расширяющего

бронхи, и повышается количество гистамина

в крови (выброс его тучными клетками), что

ведет к сужению бронхов. Последнее объяс-

няется также снижением в это время актив-

ности коры надпочечников и уровня корти-

зола в крови; повышением чувствительности

к бытовым и атопическим аллергенам, скоп-

лением мокроты в просвете бронхов.

Кровь.

Обнаружены циркадианные коле-

бания количества циркулирующих в крови

эозинофилов с наиболее низким их содержа-

нием в 10 ч утра и наиболее высоким —

ночью. Оказалось, что акрофаза количества

эозинофилов сочетается с батифазами кон-

центрации кортизола в плазме крови и про-

ходимости бронхов.

В дневной период свертываемость крови

повышается, что является важной приспосо-

бительной реакцией: днем кровеносные сосу-

ды повреждаются значительно чаще, что, по-

видимому, и сформировало подобную защит-

ную реакцию. Повышению свертываемости

крови в это время, очевидно, способствует

также рост концентрации катехоламинов в

крови. Максимально содержание хлоридов

натрия и кальция в сыворотке крови в 22 ч,

калия — в 24 ч, билирубина и трансамина-

зы — в 10 ч, глюкозы — в 17 ч, лейкоцитов в

крови — в 23 ч.

Костный мозг наиболее активен рано ут-

ром. Именно в утренние часы в кровоток по-

ступает наибольшее число молодых эритро-

цитов. Максимум гемоглобина в крови на-

блюдается с 11 до 13 ч, а минимум — с 16 до

18 ч.

Мочеотделение

днем значительно больше,

чем ночью, что, по-видимому, объясняется

главным образом изменениями клубочковой

фильтрации: днем она на 30 % больше, а

ночью на 30 % ниже среднесуточной фильт-

рации.

Клеточное обновление эпидермиса кожи

наиболее интенсивно происходит в 2 ч ночи.

Циркадианные биоритмы наблюдаются и

в пищеварительной системе. Ночью сильно

тормозится желудочная секреция и в мень-

шей степени (на 16 %) моторика. Секреция

сока поджелудочной железы ночью в 2 раза

ниже, нежели днем, желчеотделение ночью

уменьшается на 20—25 %, двигательная ак-

тивность толстой кишки вообще прекращена

с 22 до 4 ч и восстанавливается в 5—6 ч. Од-

нако у больных язвенной болезнью уровень

моторики и секреции ночью не снижается.

559

Следует заметить, что продукты гидролиза

ночью всасываются быстрее.

Резистентность организма наиболее вы-

сока в утренние часы (в начале периода бодр-

ствования и двигательной активности). За-

живление ран у лабораторных животных про-

текает быстрее в утренние и дневные часы.

На ночь приходится высокий процент случа-

ев сердечной недостаточности. Смертность

после операций, произведенных ночью,

втрое больше, чем после дневных операций.

Организм человека в полночь почти в 2 раза

чувствительнее к гистамину, чем в утренние

часы. Чувствительность зубов к болевым раз-

дражителям особенно высока в вечерние

часы (максимальна в 18 ч). В ночное время

суток организм менее устойчив к рентгенов-

скому облучению и возбудителям инфекци-

онных заболеваний. К вечеру уровень корти-

костероидов в крови понижается и достигает

минимума ночью, т.е. как раз в тот отрезок

времени, когда наблюдается наименьшая ус-

тойчивость к гипоксии.

Установлены также ритмические измене-

ния чувствительности организма к фармако-

логическим препаратам. Например, более

эффективное действие большинства гипотен-

зивных средств у больных с гипертонической

болезнью наблюдается в 15—17 ч, т.е. когда

имеет место циркадианный подъем АД.

Ультрадианные биоритмы изучены недо-

статочно. Примером могут служить два пика

увеличения содержания кортизола в крови

(первый

—

с 5 до 8 ч, второй

—

в 13 ч): актив-

ность экскреторной функции почек, работо-

способность. Однако значительная измен-

чивость периодов затрудняет их интерпре-

тацию.

Инфрадианные биоритмы изучены еще

меньше; их примером может служить изме-

нение количества некоторых гормонов, вы-

деляемых с мочой.

Б.

Околонедельные (циркасептанные) био-

ритмы изучены недостаточно. Исследованы

околонедельные биоритмы работоспособнос-

ти человека. Выработка глюкокортикоидов в

надпочечниках колеблется в течение недели: в

понедельник она минимальна, со вторника до

пятницы повышается, а затем падает.

21.5.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ БИОРИТМЫ

Согласно предложенной классификации, эти

биоритмы включают околомесячные и око-

логодичные ритмы организма.

Циркатригинтанные (околомесячные) био-

ритмы обусловлены периодами вращения

Луны вокруг Земли (29,5 сут). К этим био-

ритмам относится, например, менструальный

цикл.

Цирканнуальные (окологодичные) биорит-

мы встречаются фактически у всех видов жи-

вотных и растений. Это программируемые

формы поведения (размножение, миграция,

спячка и другие жизненно важные проявле-

ния),

жестко связанные с определенными

фотопериодами и вторым важным факто-

ром — изменениями температуры среды оби-

тания. Подобные колебания наблюдаются в

дыхательной системе человека. У женщин

пик подъема сопротивления дыхательных

путей формируется дважды в году: в ноябре и

январе, а у мужчин — однократно: в декабре

с продолжением в январе. Затем в обеих

группах сопротивление дыхательных путей

уменьшается и остается низким все летние

месяцы. Обнаружена статистически досто-

верная обратная корреляция между сопро-

тивлением дыхательных путей и температу-

рой воздуха.

Цирканнуальные биоритмы присущи им-

мунной системе. Например, в крови человека

содержание В-лимфоцитов изменяется в раз-

ное время года: оно составляет 6—7 % летом

и 12—13 % зимой. Описаны сезонные коле-

бания реакции бласттрансформации лимфо-

цитов на ФГА (фитогемагглютинин) и Кон А

(конканавалин А): максимальный ответ кле-

ток на ФГА приходится на середину декабря,

а на Кон А — на конец ноября. У человека

содержание серотонина в тромбоцитах повы-

шается в апреле и декабре, а мелатонина в

сыворотке крови — в январе и июне; содер-

жание холестерина возрастает весной, а сни-

жается — к осени. Увеличение концентрации

тестостерона у мужчин приходится на конец

лета и начало осени с акрофазой в сентябре.

С удлинением ночи увеличивается выра-

ботка мелатонина эпифизом, который тормо-

зит гонадотропную активность гипоталамо-

гипофизарной системы. В холодное время

года наблюдается возбуждение симпатико-

адреналовой системы, увеличивается обмен

веществ, в том числе и в условиях температу-

ры комфорта, растут потребление кислорода,

активность сердечно-сосудистой системы,

артериальное давление. Количество выраба-

тываемых гипофизом тропных гормонов воз-

растает весной. Выработка глюкокортикои-

дов летом уменьшается, ее максимум непо-

стоянен.

Некоторые сезонные биоритмы могут ока-

зывать существенное влияние на течение

патологических процессов. Так, акрофазе

смертности от сердечно-сосудистых заболе-

560