Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

Широкое применение получил метод ра-

диотелеметрии, при котором испытуемый

проглатывает миниатюрную радиопилюлю с

датчиком давления. При перемещении ра-

диокапсулы по пищеварительному тракту она

передает информацию об изменениях внут-

риполостного давления в различных его отде-

лах, которая воспринимается радиоприем-

ным устройством.

Электрогастрография (ЭГГ) — регистра-

ция медленного компонента электрической

активности мышц желудка с поверхности

брюшной стенки. ЭГГ позволяет косвенно

судить о моторной функции желудка во

время пищеварения.

Б.

Методы изучения моторной деятельнос-

ти желудка у животных. Все перечисленные

выше зондовые и беззондовые методы изуче-

ния моторной деятельности желудка можно

применять также в опытах на животных. Од-

нако метод хронического эксперимента по-

зволяет использовать для исследования со-

кратительной и электрической активности

мышц желудка дополнительные методы.

Тензометрия

— регистрация локальной со-

кратительной активности мышц желудка, ос-

нованная на измерении электрического со-

противления металлических проводников

при их деформации.

Индуктография — регистрация локальной

сократительной активности мышц желудка,

основанная на измерении интенсивности

магнитного поля.

Электрогастромиография (ЭГМГ) — реги-

страция электрической активности мышц

желудка, осуществляемая в хронических экс-

периментах с помощью вживленных в про-

дольный или циркулярный слой мышечной

оболочки монополярных или биполярных

электродов.

Для изучения эвакуаторной функции же-

лудка в клинических и экспериментальных

исследованиях используют рентгенологичес-

кие и

радиологические методы, в том числе ра-

диоизотопное

сканирование. К принимаемой

пище добавляют безвредное количество изо-

топа с коротким периодом распада и с помо-

щью воспринимающей аппаратуры регистри-

руют продвижение пищевого содержимого по

пищеварительному тракту.

14.6.

ПИЩЕВАРЕНИЕ

В

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКЕ

Пищеварение в желудке завершается дости-

жением этапного полезного приспособитель-

ного результата — образованием кислого же-

лудочного химуса и его порционной эвакуа-

цией в двенадцатиперстную кишку.

Двенадцатиперстная кишка является

центральным звеном пищеварительного кон-

вейера, обеспечивающим преемственность

процессов гидролитического расщепления

пищевых веществ в желудке и их последую-

щего переваривания в тощей кишке. В ее по-

лость поступают панкреатический и кишеч-

ный соки, содержащие полный набор фер-

ментов, необходимый для гидролиза белков,

жиров и углеводов. Сюда же поступает

желчь, играющая важную роль в переварива-

нии и всасывании жиров в кишечнике.

У человека рН дуоденального химуса в

процессе пищеварения колеблется от 4 до 8,5.

По мере продвижения кислого желудочного

химуса по двенадцатиперстной кишке проис-

ходит его нейтрализация в результате переме-

шивания со щелочными секретами поджелу-

дочной железы, бруннеровых, либеркюновых

желез и печени, что создает оптимальную ре-

акцию для проявления действия гидролити-

ческих ферментов. Ведущая роль в перевари-

вании белков, жиров и углеводов в двенадца-

типерстной кишке принадлежит ферментам,

поступающим в полость двенадцатиперстной

кишки в составе поджелудочного сока.

14.6.1.

РОЛЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Секреция пищеварительного сока поджелу-

дочной железой обеспечивается деятельнос-

тью ацинарных, центроацинарных и эпите-

лиальных клеток выводных протоков. Аци-

нарные панкреациты продуцируют пищева-

рительные ферменты.

Вода и электролиты секретируются цент-

роацинарными и эпителиальными клетками

выводных протоков.

А. Состав и объем панкреатического сока.

Поджелудочная железа у человека натощак

выделяет небольшое количество секрета. При

поступлении пищевого содержимого в две-

надцатиперстную кишку скорость отделения

панкреатического сока может достигать

4,7 мл/мин. За сутки у человека выделяется

1,5—2,5

л поджелудочного сока. Поджелудоч-

ный сок изоосмотичен плазме крови вне за-

висимости от скорости его отделения, по-

скольку суммарная концентрация катионов и

анионов остается постоянной. Главной осо-

бенностью неорганического состава подже-

лудочного сока является высокая концентра-

ция в нем бикарбонатов, которая на высоте

секреции в 5 раз превышает их концентра-

цию в плазме крови, что указывает на пер-

371

вично-активный характер секреции НСОз

клетками выводных протоков. Содержание

НСОз

в

панкреатическом соке определяет его

щелочные свойства, обеспечивающие ней-

трализацию кислого химуса в двенадцати-

перстной кишке. В слизистой оболочке глав-

ного панкреатического протока имеется

большое количество бокаловидных клеток,

секретирующих слизь. Сок представляет бес-

цветную прозрачную жидкость основной ре-

акции (рН 7,5—8,8), содержит 98,7 % воды.

Концентрация в нем бикарбонатов варьирует

в широких пределах в зависимости от ско-

рости панкреатической секреции (25—

150 ммоль/л). В составе поджелудочного сока

содержатся хлориды натрия, калия, кальция

и магния; в небольшом количестве в нем

представлены сульфаты и фосфаты. В пан-

креатическом соке отмечается значительная

концентрация белков, 90 % которых состав-

ляют ферменты, главным образом гидролазы,

расщепляющие белки, углеводы и жиры.

Ферменты. Основными протеолитически-

ми ферментами панкреатического сока явля-

ются трипсин, химотрипсин, эластаза, кар-

боксипептидазы А и В. Секретируются они в

неактивном состоянии.

Существует два пути активации трипси-

ногена — пусковой и аутокаталитический.

Физиологическим активатором трипсиногена

является протеолитический фермент энте-

рокиназа (эндопептидаза), вырабатываемая

слизистой двенадцатиперстной кишки. Ее

освобождение связано с действием желчных

кислот. Энтерокиназа катализирует превра-

щение трипсиногена в трипсин, а после об-

разования трипсина активация трипсиногена

при рН

6,8—8

становится аутокаталитиче-

ской.

Трипсин активирует не только трипсино-

ген,

но и зимогены других протеолитических

ферментов: химотрипсиногена, проэластазы,

прокарбоксипептидаз А и В. Кроме того,

трипсин стимулирует процесс освобождения

энтерокиназы.

Эластаза особенно эффективно гидроли-

зует белки соединительной ткани — эластин

и коллаген.

Трипсин,

химотрипсин и эластаза, являясь

эндопептидазами, преимущественно расщеп-

ляют внутренние пептидные связи белков.

Эти ферменты действуют и на высокомоле-

кулярные полипептиды, в результате чего об-

разуются низкомолекулярные пептиды и

аминокислоты. Трипсин активирует также

прекалликреин, синтезируемый ацинарными

панкреацитами. По ряду свойств калликреин

напоминает трипсин. Поступая в кровь, кал-

ликреин действует на глобулины плазмы, ос-

вобождая вазоактивный пептид калидин, об-

ладающий гипотензивным эффектом.

В ацинарных панкреацитах наряду с про-

теолитическими ферментами синтезируется

ингибитор трипсина, который эффективно

блокирует самопереваривание клеток подже-

лудочной железы в процессе отделения пан-

креатического сока.

Карбоксипептидазы А и В катализируют

отщепление С-концевых связей в белках и

полипептидах, что приводит к освобождению

аминокислот. Субстратами для карбоксипеп-

тидазы А являются пептиды, образованные в

результате действия на белки химотрипсина

и эластазы.

Сок поджелудочной железы богат а-ами-

лазой, которая в отличие от протеолитичес-

ких ферментов продуцируется ацинарными

клетками в активном состоянии. В состав сс-

амилазы входят ионы кальция, которые по-

вышают ее устойчивость к изменению темпе-

ратуры, повышению рН среды, действию

протеолитических ферментов. Удаление

ионов кальция из состава а-амилазы устра-

няет ее каталитическую активность.

Продуктами гидролиза крахмала при дей-

ствии панкреатической а-амилазы являются

декстрины, мальтоза и мальтотриоза. Опти-

мум рН для а-амилазы — 7,1. Дисахаридаз-

ная активность поджелудочного сока выра-

жена слабо.

Ацинарные панкреациты обладают спо-

собностью к инкреции (эндосекреция) а-ами-

лазы, которая попадает в кровь и лимфу, в

слюнные железы. 50 % амилолитической ак-

тивности слюны приходится на долю рекре-

тируемой панкреатической а-амилазы

(Г.Ф.Коротько).

Гидролиз жиров начинается в полости

двенадцатиперстной кишки под действием

липолитических ферментов поджелудочного

сока. Примерно 90 % жиров пищи приходит-

ся на триглицериды, а остальные 10 % — на

фосфолипиды, эфиры холестерола и жирора-

створимые витамины. Нерастворимые в воде

триглицериды способна расщепить только

панкреатическая липаза.

Панкреатическая липаза секретируется

ацинарными клетками в активной форме.

Она имеет гидрофильную и гидрофобную

части и действует на поверхности раздела

вода — жир. В процессе гидролитического

расщепления жира большое значение имеет

его эмульгирование желчными кислотами и

их солями.

Основными продуктами липолиза тригли-

церидов являются моноглицериды и свобод-

372

Время,

ч

1234512345678912345

48

40

S3

32

8

о

g

2-1

К0Лк

8

п

/

1

У

/

'

t

\

\

\

\

\

'

\

\

\

/

V

1

/

/

/

'

\

\

\

1

V

ч

—v—

Мясо

—v—

Хлеб

v

Молоко

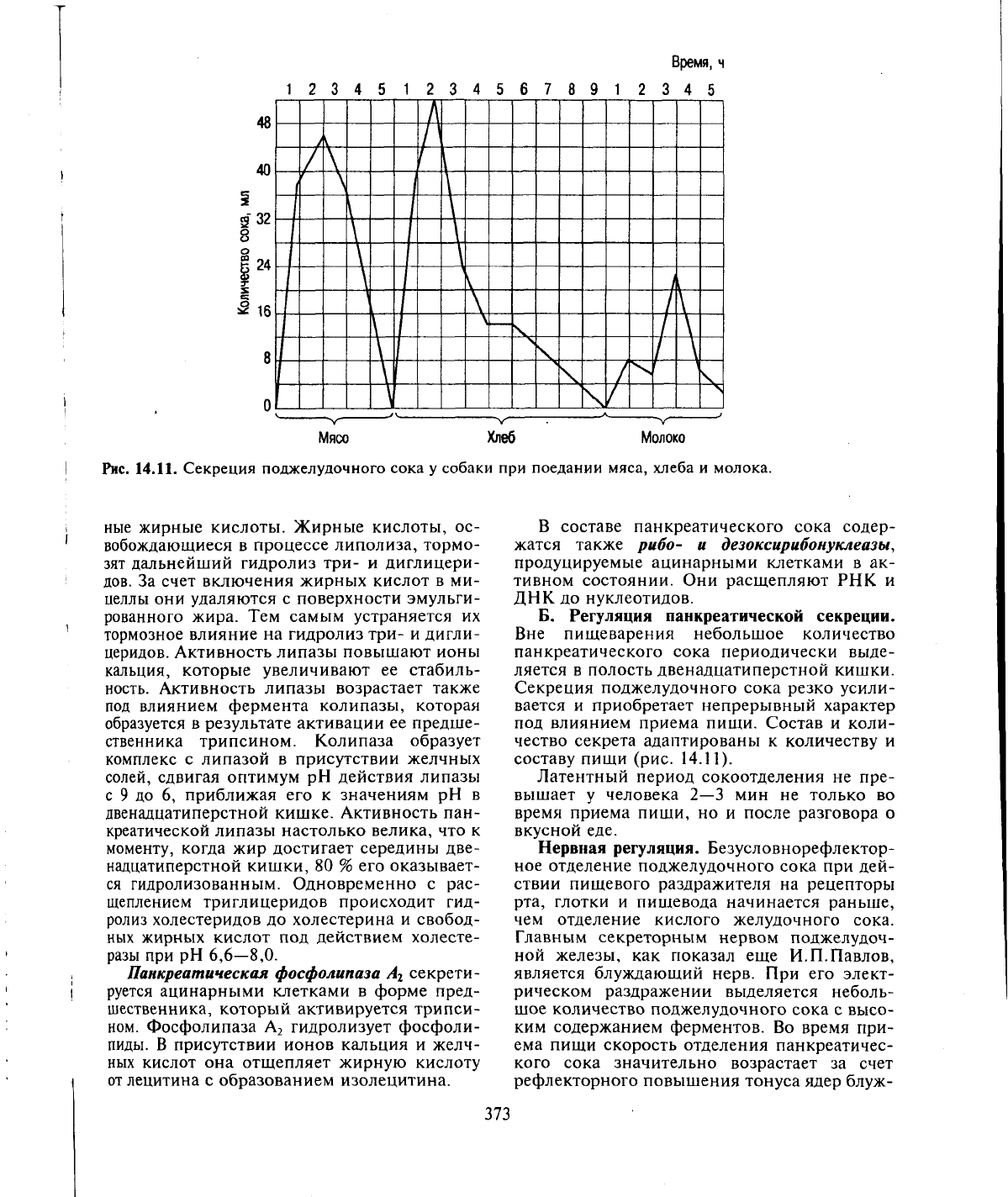

Рис.

14.11.

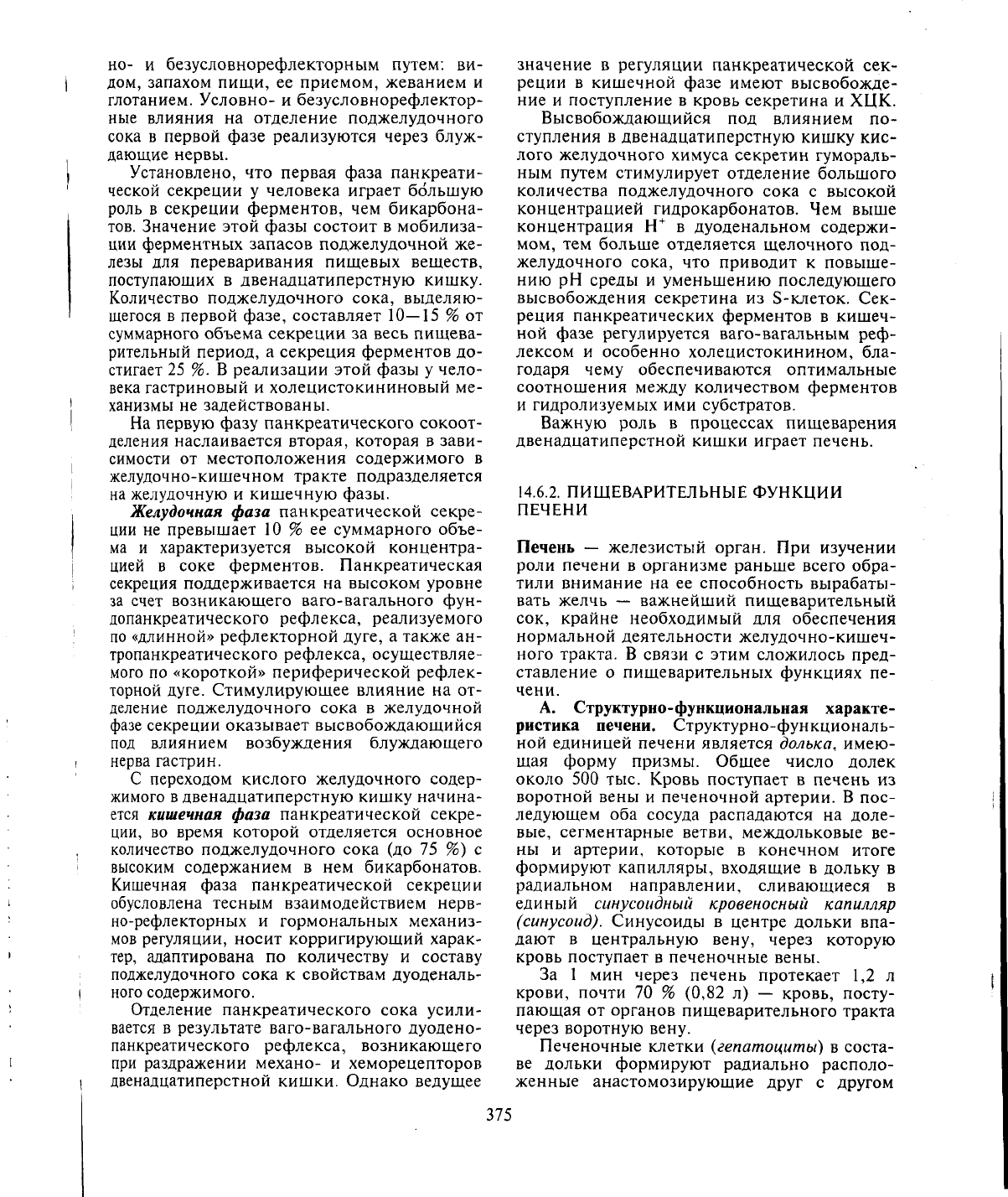

Секреция поджелудочного сока у собаки при поедании мяса, хлеба и молока.

ные жирные кислоты. Жирные кислоты, ос-

вобождающиеся в процессе липолиза, тормо-

зят дальнейший гидролиз три- и диглицери-

дов.

За счет включения жирных кислот в ми-

целлы они удаляются с поверхности эмульги-

рованного жира. Тем самым устраняется их

тормозное влияние на гидролиз три- и дигли-

церидов. Активность липазы повышают ионы

кальция, которые увеличивают ее стабиль-

ность. Активность липазы возрастает также

под влиянием фермента колипазы, которая

образуется в результате активации ее предше-

ственника трипсином. Колипаза образует

комплекс с липазой в присутствии желчных

солей, сдвигая оптимум рН действия липазы

с 9 до 6, приближая его к значениям рН в

двенадцатиперстной кишке. Активность пан-

креатической липазы настолько велика, что к

моменту, когда жир достигает середины две-

надцатиперстной кишки, 80 % его оказывает-

ся гидролизованным. Одновременно с рас-

щеплением триглицеридов происходит гид-

ролиз холестеридов до холестерина и свобод-

ных жирных кислот под действием холесте-

разы при рН 6,6—8,0.

Панкреатическая

фосфолипаза А

г

секрета-

руется ацинарными клетками в форме пред-

шественника, который активируется трипси-

ном. Фосфолипаза А

2

гидролизует фосфоли-

пиды. В присутствии ионов кальция и желч-

ных кислот она отщепляет жирную кислоту

от

лецитина с образованием изолецитина.

В составе панкреатического сока содер-

жатся также рибо- и дезоксирибонуклеазы,

продуцируемые ацинарными клетками в ак-

тивном состоянии. Они расщепляют РНК и

ДНК до нуклеотидов.

Б.

Регуляция панкреатической секреции.

Вне пищеварения небольшое количество

панкреатического сока периодически выде-

ляется в полость двенадцатиперстной кишки.

Секреция поджелудочного сока резко усили-

вается и приобретает непрерывный характер

под влиянием приема пищи. Состав и коли-

чество секрета адаптированы к количеству и

составу пищи (рис. 14.11).

Латентный период сокоотделения не пре-

вышает у человека 2—3 мин не только во

время приема пищи, но и после разговора о

вкусной еде.

Нервная регуляция. Безусловнорефлектор-

ное отделение поджелудочного сока при дей-

ствии пищевого раздражителя на рецепторы

рта, глотки и пищевода начинается раньше,

чем отделение кислого желудочного сока.

Главным секреторным нервом поджелудоч-

ной железы, как показал еще И.П.Павлов,

является блуждающий нерв. При его элект-

рическом раздражении выделяется неболь-

шое количество поджелудочного сока с высо-

ким содержанием ферментов. Во время при-

ема пищи скорость отделения панкреатичес-

кого сока значительно возрастает за счет

рефлекторного повышения тонуса ядер блуж-

373

дающих нервов. Выделяющийся при возбуж-

дении холинергических волокон блуждаю-

щих нервов ацетилхолин вызывает актива-

цию М-холинорецепторов базальных мем-

бран панкреацитов. Высвобождающийся при

этом ион кальция и комплекс ГЦ—цГМФ в

роли вторых мессенджеров (посредников)

стимулируют секрецию ацинарными панкре-

ацитами ферментов и эпителиальными клет-

ками протоков воды и электролитов. Эффек-

ты ацетилхолина блокируются атропином.

Хирургическая ваготомия также существенно

понижает секрецию поджелудочной железы.

Раздражение симпатических волокон

чревных нервов, иннервирующих поджелу-

дочную железу, через активацию р-адреноре-

цепторов оказывает тормозное влияние на

отделение поджелудочного сока, но усили-

вает синтез органических веществ в панкреа-

цитах.

Электронно-микроскопические исследования

показали, что нервные окончания в поджелудоч-

ной железе являются преимущественно холинер-

гическими. Симпатические волокна образуют в

поджелудочной железе периваскулярные сплете-

ния. Адренергические окончания, редко встре-

чающиеся в паренхиме, подходят к интрамураль-

ным ганглиям поджелудочной железы. Постган-

глионарные симпатические волокна могут оказы-

вать опосредованное адренергическое влияние на

секреторные клетки, воздействуя на нейроны ин-

трамуральных ганглиев, а также за счет активации

а-адренорецепторов кровеносных сосудов. Возни-

кающее при этом уменьшение кровоснабжения

поджелудочной железы обусловливает их тормоз-

ное действие на панкреатическую секрецию.

Поступление пищи в желудок поддержи-

вает безусловнорефлекторное отделение под-

желудочного сока за счет раздражения его

механо- и хеморецепторов.

Афферентные импульсы, возникающие в

результате раздражения хеморецепторов сли-

зистой оболочки желудка, по чувствитель-

ным волокнам блуждающих нервов поступа-

ют в бульбарный отдел центра панкреатичес-

кого сокоотделения, откуда эфферентные

влияния передаются по блуждающим нервам

к секреторным клеткам поджелудочной желе-

зы.

Растяжение фундального отдела желудка

пищевым содержимым приводит к рефлек-

торному усилению секреции ферментов под-

желудочной железой за счет возникающего

при этом ваго-вагального рефлекса, замыка-

ющегося в продолговатом мозге. Раздраже-

ние механорецепторов антрального отдела

желудка также оказывает рефлекторное сти-

мулирующее действие на панкреатическую

секрецию. После ваготомии растяжение фун-

дальной части желудка не оказывает влияния

на деятельность поджелудочной железы, а

антропанкреатический рефлекс сохраняется,

поскольку он реализуется по «короткой» пе-

риферической рефлекторной дуге.

Гуморальная регуляция. Натуральными хи-

мическими раздражителями, вызывающими

усиление панкреатической секреции, явля-

ются соляная кислота, овощные соки и

жиры.

В регуляции панкреатического сокоотде-

ления принимает участие гастриновый меха-

низм. Высвобождающийся из G-клеток сли-

зистой оболочки антрального отдела желудка

под влиянием эфферентной импульсации

блуждающих нервов гастрин поступает в

кровь и гуморальным путем оказывает стиму-

лирующее влияние на панкреатическую сек-

рецию.

При переходе кислого желудочного химу-

са в двенадцатиперстную кишку отделение

поджелудочного сока усиливается за счет

ваго-вагального дуоденопанкреатического

рефлекса. Однако ведущая роль в регуляции

панкреатической секреции принадлежит гу-

моральным механизмам, связанным с осво-

бождением из S- и CCFC-клеток слизистой

оболочки двенадцатиперстной кишки и по-

ступлением в кровь секретина и ХЦК, кото-

рые при совместном действии во время пи-

щеварения потенцируют друг друга. Их вза-

имное потенцирующее действие усиливается

ацетилхолином.

Секретин и ХЦК применяют в клинике в

качестве стимуляторов секреции при диа-

гностике заболеваний поджелудочной же-

лезы.

Секрецию поджелудочной железы также

усиливают серотонин, инсулин, бомбезин, соли

желчных кислот. Тормозят выделение пан-

креатического сока глюкагон, соматостатин,

вещество П, энкефалины, ГИП, ПП, кальщ-

тонин,

АКТГ.

ВИП может оказывать как сти-

мулирующее, так и тормозящее действие на

панкреатическую секрецию. Избыток фер-

мента в дуоденальном содержимом относи-

тельно гидролизуемого им субстрата селек-

тивно тормозит (по принципу отрицательной

обратной связи) секрецию этого фермента

поджелудочной железой. Так, повышение

концентрации трипсина в химусе двенадца-

типерстной кишки тормозит его секрецию

поджелудочной железой.

В.

Фазы панкреатической секреции. Отде-

ление поджелудочного сока протекает в две

фазы — сложнорефлекторную и нейрогумо-

ральную.

Секреторная деятельность поджелудочной

железы в первой фазе стимулируется услов-

374

но-

и безусловнорефлекторным путем: ви-

дом, запахом пищи, ее приемом, жеванием и

глотанием. Условно- и безусловнорефлектор-

ные влияния на отделение поджелудочного

сока в первой фазе реализуются через блуж-

дающие нервы.

Установлено, что первая фаза панкреати-

ческой секреции у человека играет большую

роль в секреции ферментов, чем бикарбона-

тов.

Значение этой фазы состоит в мобилиза-

ции ферментных запасов поджелудочной же-

лезы для переваривания пищевых веществ,

поступающих в двенадцатиперстную кишку.

Количество поджелудочного сока, выделяю-

щегося в первой фазе, составляет 10—15 % от

суммарного объема секреции за весь пищева-

рительный период, а секреция ферментов до-

стигает 25 %. В реализации этой фазы у чело-

века гастриновый и холецистокининовый ме-

ханизмы не задействованы.

На первую фазу панкреатического сокоот-

деления наслаивается вторая, которая в зави-

симости от местоположения содержимого в

желудочно-кишечном тракте подразделяется

на желудочную и кишечную фазы.

Желудочная фаза панкреатической секре-

ции не превышает 10 % ее суммарного объе-

ма и характеризуется высокой концентра-

цией в соке ферментов. Панкреатическая

секреция поддерживается на высоком уровне

за счет возникающего ваго-вагального фун-

допанкреатического рефлекса, реализуемого

по «длинной» рефлекторной дуге, а также ан-

тропанкреатического рефлекса, осуществляе-

мого по «короткой» периферической рефлек-

торной дуге. Стимулирующее влияние на от-

деление поджелудочного сока в желудочной

фазе секреции оказывает высвобождающийся

под влиянием возбуждения блуждающего

нерва гастрин.

С переходом кислого желудочного содер-

жимого в двенадцатиперстную кишку начина-

ется

кишечная

фаза панкреатической секре-

ции, во время которой отделяется основное

количество поджелудочного сока (до 75 %) с

высоким содержанием в нем бикарбонатов.

Кишечная фаза панкреатической секреции

обусловлена тесным взаимодействием нерв-

но-рефлекторных и гормональных механиз-

мов регуляции, носит корригирующий харак-

тер,

адаптирована по количеству и составу

поджелудочного сока к свойствам дуоденаль-

ного содержимого.

Отделение панкреатического сока усили-

вается в результате ваго-вагального дуодено-

панкреатического рефлекса, возникающего

при раздражении механо- и хеморецепторов

двенадцатиперстной кишки. Однако ведущее

значение в регуляции панкреатической сек-

реции в кишечной фазе имеют высвобожде-

ние и поступление в кровь секретина и ХЦК.

Высвобождающийся под влиянием по-

ступления в двенадцатиперстную кишку кис-

лого желудочного химуса секретин гумораль-

ным путем стимулирует отделение большого

количества поджелудочного сока с высокой

концентрацией гидрокарбонатов. Чем выше

концентрация Н

+

в дуоденальном содержи-

мом, тем больше отделяется щелочного под-

желудочного сока, что приводит к повыше-

нию рН среды и уменьшению последующего

высвобождения секретина из S-клеток. Сек-

реция панкреатических ферментов в кишеч-

ной фазе регулируется ваго-вагальным реф-

лексом и особенно холецистокинином, бла-

годаря чему обеспечиваются оптимальные

соотношения между количеством ферментов

и гидролизуемых ими субстратов.

Важную роль в процессах пищеварения

двенадцатиперстной кишки играет печень.

14.6.2.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ПЕЧЕНИ

Печень — железистый орган. При изучении

роли печени в организме раньше всего обра-

тили внимание на ее способность вырабаты-

вать желчь — важнейший пищеварительный

сок, крайне необходимый для обеспечения

нормальной деятельности желудочно-кишеч-

ного тракта. В связи с этим сложилось пред-

ставление о пищеварительных функциях пе-

чени.

А. Структурно-функциональная характе-

ристика печени. Структурно-функциональ-

ной единицей печени является долька, имею-

щая форму призмы. Общее число долек

около 500 тыс. Кровь поступает в печень из

воротной вены и печеночной артерии. В пос-

ледующем оба сосуда распадаются на доле-

вые,

сегментарные ветви, междольковые ве-

ны и артерии, которые в конечном итоге

формируют капилляры, входящие в дольку в

радиальном направлении, сливающиеся в

единый синусоидный кровеносный капилляр

(синусоид).

Синусоиды в центре дольки впа-

дают в центральную вену, через которую

кровь поступает в печеночные вены.

За 1 мин через печень протекает 1,2 л

крови, почти 70 % (0,82 л) — кровь, посту-

пающая от органов пищеварительного тракта

через воротную вену.

Печеночные клетки (гепатоциты) в соста-

ве дольки формируют радиально располо-

женные анастомозирующие друг с другом

375

балки, состоящие из двух рядов примыкаю-

щих друг к другу клеток, образующих внут-

ренними сторонами за счет наличия на них

желобков желчные капилляры. Поверхности

гепатоцитов, обращенные в сторону синусои-

дов,

так же как и поверхности, обращенные в

сторону желчных капилляров, снабжены

микроворсинками. Выходя из дольки, желч-

ные капилляры сливаются в более крупные

протоки — септальные, междольковые про-

токи, из которых образуются сегментарные,

междолевые протоки и, наконец, печеноч-

ный проток. Последний, объединяясь с пу-

зырным протоком, формирует общий желч-

ный проток, открывающийся в двенадцати-

перстную кишку на вершине фатерова сосо-

чка вместе с протоком поджелудочной желе-

зы.

Все крупные желчные протоки изнутри

выстланы эпителиальными клетками, снаб-

женными микроворсинками.

Б.

Образование желчи. В сутки образуется

примерно 0,6—1,5 л желчи,

2

А этого объема

образуется в результате специфических про-

цессов на уровне гепатоцитов, !/5 — в резуль-

тате специфических процессов, протекающих

на уровне эпителиальных клеток желчных

протоков.

Секрет гепатоцитов представляет собой

золотистую жидкость, изотоничную плазме

крови, рН 7,3—8,0. Основными компонента-

ми желчи являются желчные кислоты, желч-

ные пигменты, холестерин, неорганические

соли, мыла, жирные кислоты, нейтральные

жиры, лецитин, мочевина, витамины А, В, С,

в небольшом количестве некоторые фермен-

ты (амилаза, фосфатаза, протеаза, каталаза,

оксидаза).

Динамика образования желчи гепатоцита-

ми включает в себя два механизма.

1.

Механизм образования фракции желчи,

зависимый от желчных кислот. Желчные кис-

лоты синтезируются в гепатоцитах из холес-

терина. Интенсивность синтеза желчных

кислот зависит от их концентрации в гепато-

цитах. Следует подчеркнуть, что значитель-

ная часть желчных кислот поступает в гепа-

тоциты в результате их активного извлечения

мембранными механизмами гепатоцитов из

крови синусоидов

—

до 80 % желчных кислот

при однократном прохождении крови через

печень переходят внутрь гепатоцитов. В даль-

нейшем желчные кислоты с помощью специ-

фических переносчиков выделяются в про-

свет желчных капилляров. Вслед за ними, со-

гласно осмотическому градиенту, устремля-

ется вода. Все вместе взятое приводит к по-

явлению в желчных капиллярах начальной

фракции желчи.

2.

Механизм образования фракции желчи,

независимый от желчных кислот. Данный ме-

ханизм обеспечивается активным транспор-

том катионов Na

+

через мембрану гепатоци-

тов,

обращенную в сторону желчных капил-

ляров. Согласно электрическому градиенту,

вслед за Na

+

устремляются анионы СГ,

НСОз. Формирующийся в результате переме-

щения ионов локальный осмотический гра-

диент создает основу для направленного

перемещения воды. Таким образом, в желч-

ных капиллярах появляется дополнительная

фракция желчи. Интенсивность желчеобра-

зования, независимого от желчных кислот,

стимулируется секретином. Кроме желчных

кислот, различных катионов, анионов, гепа-

тоциты активно выводят в просвет желчных

капилляров холестерин, фосфолипиды (леци-

тин),

желчные пигменты — билирубин, били-

вердин (у человека содержится в следовых ко-

личествах), придающие желчи характерный

цвет. Билирубин (непрямой, нерастворимый

в воде) образуется в результате трансформа-

ции гемоглобина гемолизированных эритро-

цитов, поступает в гепатоциты в составе кол-

лоидного комплекса билирубин+альбумин.

В гепатоцитах до 80 % билирубина соединя-

ется с глюкуроновой, а небольшое количест-

во—с серной кислотами, при этом образуется

прямой билирубин, активно транспортируе-

мый через мембрану гепатоцитов в желчные

капилляры. С желчью он выводится в кишеч-

ник. Аналогичным образом с желчью удаля-

ются из организма различные лекарственные

вещества, токсины, циркулирующие в крови.

Окончательное формирование желчи за-

вершается в желчных протоках, в которых

первичная желчь подвергается модификации

в результате способности эпителиальных

клеток, выстилающих протоки изнутри, ре-

абсорбировать некоторые электролиты. На-

ряду с процессами реабсорбции эпителиаль-

ные клетки выводят в просвет протоков

анионы НСОз,

а

также воду. Выведение

анионов HCOj, воды стимулируется секрети-

ном.

В.

Состав желчи. Как показывает анализ,

печеночная желчь по своему составу отличает-

ся от желчи, находящейся в желчном

пузыре

(табл. 14.2). Это объясняется тем, что желчь в

желчном пузыре подвергается воздействиям

со стороны эпителиальных клеток слизистой

оболочки. Основным процессом выступает

активная реабсорбция катионов Na

+

в ре-

зультате работы Na/K-насосов, локализован-

ных в базальной и латеральной частях мем-

браны эпителиальных клеток. Перемещение

значительных количеств катионов Na

+

при-

376

водит к сопряженной реабсорбции согласно

электрическому градиенту анионов СГ и

НСОз, а также реабсорбции воды согласно

осмотическому градиенту. Интенсивное об-

ратное всасывание воды (до 90 % в течение

нескольких часов) приводит к росту концент-

рации многих органических компонентов

желчи, что объясняет количественные разли-

чия показателей печеночной и пузырной

желчи. Емкость желчного пузыря составляет

50—60 мл, однако за счет значительного

уменьшения объема желчи в желчном пузыре

он может «вместить» желчь, производимую

печенью в течение 12—14 ч. Параметр рН пу-

зырной желчи обычно уменьшается до 6,5

против 7,3—8,0 печеночной желчи.

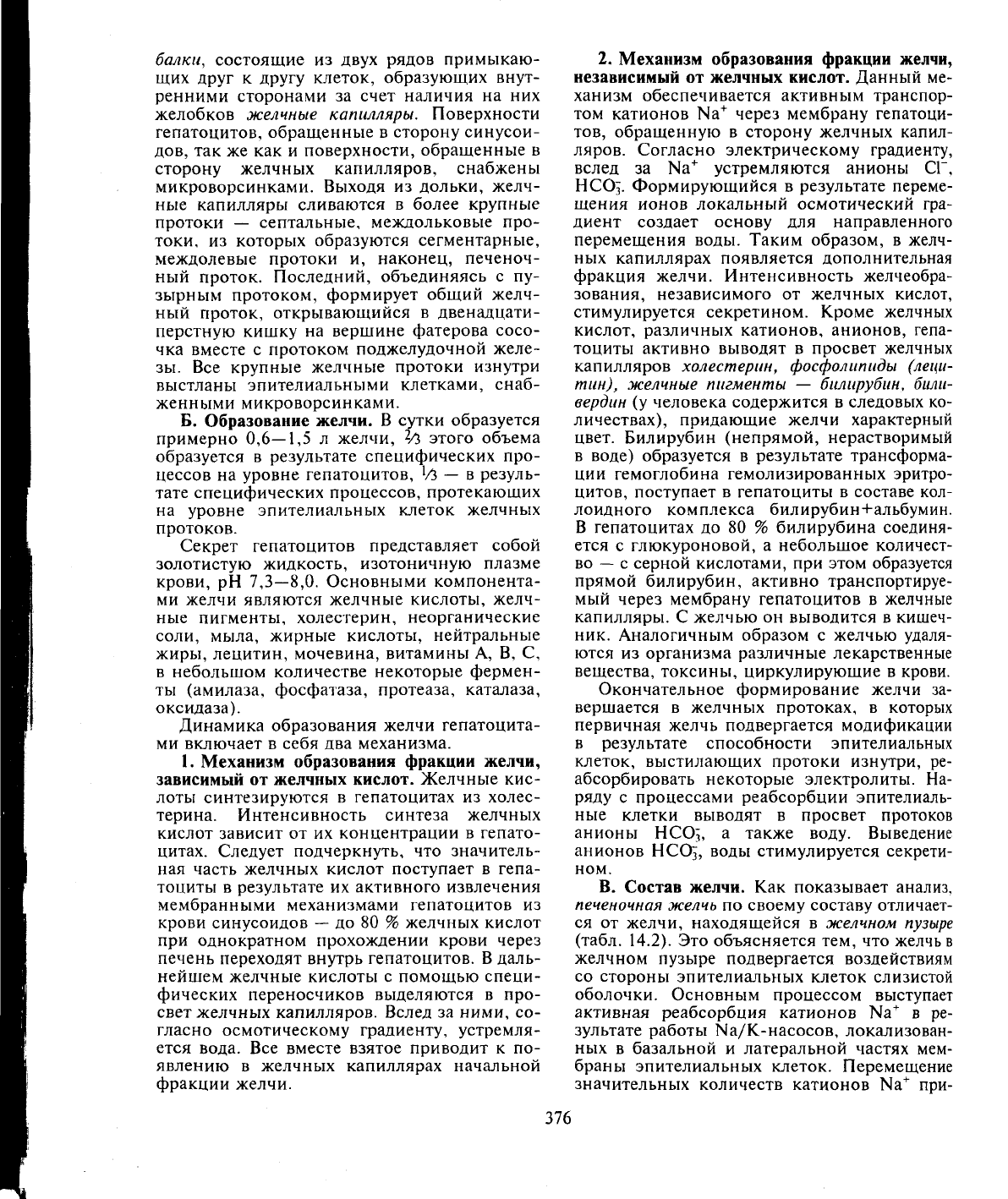

Таблица 14.2. Состав желчи

Компоненты

желчи

Вода, г/л

Сухой остаток, г/л:

Соли желчных кислот

Жирные кислоты

Билирубин

Холестерин

Лецитин

Ионы, ммоль/л:

К

Са

2+

СГ

НСОз

Печеночная

желчь

974

10,3

1,4

2,0

0,6

0,4

145

5

2,5

100

28

Пузырная

желчь

867

30-91,4

3,2-12,0

5,0-20,0

3,0-9,0

1,0-4,0

130

9

10

25

10

Г.

Функции желчи. Желчь выполняет мно-

жество функций.

• Поступив в двенадцатиперстную кишку,

желчь обеспечивает смену желудочного

пищеварения на кишечное (И.П.Павлов),

инактивируя пепсин, нейтрализуя соля-

ную кислоту желудочного содержимого,

усиливая активность ферментов поджелу-

дочной железы (трипсина, амилазы), ак-

тивируя липазу.

• Желчь облегчает расщепление жиров.

• Желчь ускоряет всасывание продуктов гид-

ролиза, в частности жирных кислот, а так-

же жирорастворимых витаминов D, Е, К.

Участие желчи в механизмах расщепления

жиров, их всасывания определяется содержа-

нием в ней желчных кислот. В желчи челове-

ка преимущественно содержится холевая, в

меньшем количестве — хенодезоксихолевая

кислота (первичные желчные кислоты).

Лишь незначительная часть желчных кислот

находится в свободном состоянии. В основ-

ном они связаны с глицином (в меньшей сте-

пени

—

с таурином), что обеспечивает их вы-

сокую растворимость, а также образование

желчных солей. Соли желчных кислот облада-

ют мощным эмульгирующим действием на

жиры.

Это связано с наличием в их составе

как гидрофильных, так и гидрофобных

групп, расположенных на противоположных

сторонах молекул, придающих им гидро-

фильные и гидрофобные свойства. На грани-

цах раздела фаз воды и капель жира соли

желчных кислот формируют почти мономо-

лекулярную пленку, в результате чего круп-

ные капли жира становятся неустойчивыми,

распадаются, образуя все более мелкие ка-

пельки, подвергающиеся в конечном итоге

гидролизу в тонкой кишке липазой панкреа-

тического сока.

Наивысший уровень дисперсии жира

обеспечивается комбинацией солей желчных

кислот с жирными кислотами и моноглице-

ридами.

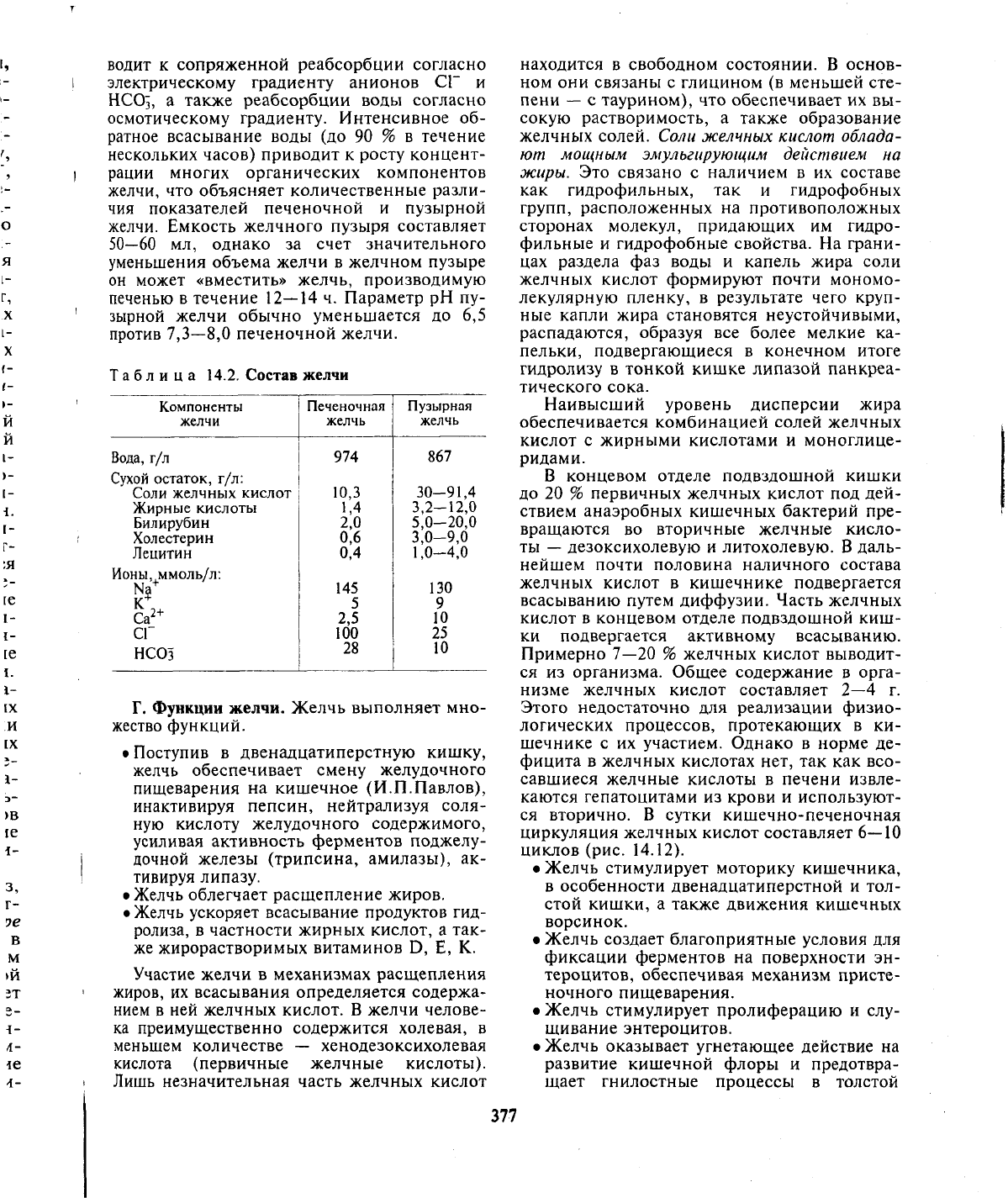

В концевом отделе подвздошной кишки

до 20 % первичных желчных кислот под дей-

ствием анаэробных кишечных бактерий пре-

вращаются во вторичные желчные кисло-

ты

—

дезоксихолевую и литохолевую. В даль-

нейшем почти половина наличного состава

желчных кислот в кишечнике подвергается

всасыванию путем диффузии. Часть желчных

кислот в концевом отделе подвздошной киш-

ки подвергается активному всасыванию.

Примерно

7—20

% желчных кислот выводит-

ся из организма. Общее содержание в орга-

низме желчных кислот составляет 2—4 г.

Этого недостаточно для реализации физио-

логических процессов, протекающих в ки-

шечнике с их участием. Однако в норме де-

фицита в желчных кислотах нет, так как всо-

савшиеся желчные кислоты в печени извле-

каются гепатоцитами из крови и используют-

ся вторично. В сутки кишечно-печеночная

циркуляция желчных кислот составляет 6—10

циклов (рис. 14.12).

• Желчь стимулирует моторику кишечника,

в особенности двенадцатиперстной и тол-

стой кишки, а также движения кишечных

ворсинок.

• Желчь создает благоприятные условия для

фиксации ферментов на поверхности эн-

тероцитов, обеспечивая механизм присте-

ночного пищеварения.

• Желчь стимулирует пролиферацию и слу-

щивание энтероцитов.

• Желчь оказывает угнетающее действие на

развитие кишечной флоры и предотвра-

щает гнилостные процессы в толстой

377

Печень

Воротная

вена

Экскретируемые

желчные кислоты

У

^.

Толстая кишка Тонкая кишка Желудок

Рис. 14.12. Кишечно-печеночная циркуляция желчных кислот (схема по Эве, Карбах, 1996).

кишке. Присутствие желчных кислот в

толстой кишке является фактором, пред-

определяющим консистенцию каловых

масс:

повышение их концентрации приво-

дит к усиленному выходу воды в просвет

кишечника, что в свою очередь вызывает

послабляющий эффект.

Д.

Регуляция желчеобразования (холерез).

Образование желчи в печени происходит не-

прерывно. Она не прекращается даже при го-

лодании.

Прием пищи рефлекторно усиливает жел-

чеобразование обычно через 3—12 мин. Ин-

тенсивность желчеобразования в целом зави-

сит от пищевого рациона. Сильными стиму-

ляторами являются яичные желтки, мясо,

хлеб, молоко. Максимум образования желчи

при потреблении белков падает на 3-й,

жиров — на 5—7-й, углеводов — на 2—3-й

часы. Эффективно стимулируют желчеобра-

зование желчные кислоты, секретин, слабее

действуют гастрин, холецистокинин-панкре-

озимин, глюкагон.

Нервные влияния на желчеобразование но-

сят как стимулирующий (блуждающие нервы),

так и угнетающий (симпатические нервы) ха-

рактер. Доказаны стимулирующие рефлектор-

ные влияния на желчеобразование со стороны

интерорецепторов желудка, тонкой и толстой

кишки. Усиление желчеобразования можно

вызвать условнорефлекторно.

Е.

Желчевыведение (холекинез) и его регу-

ляция.

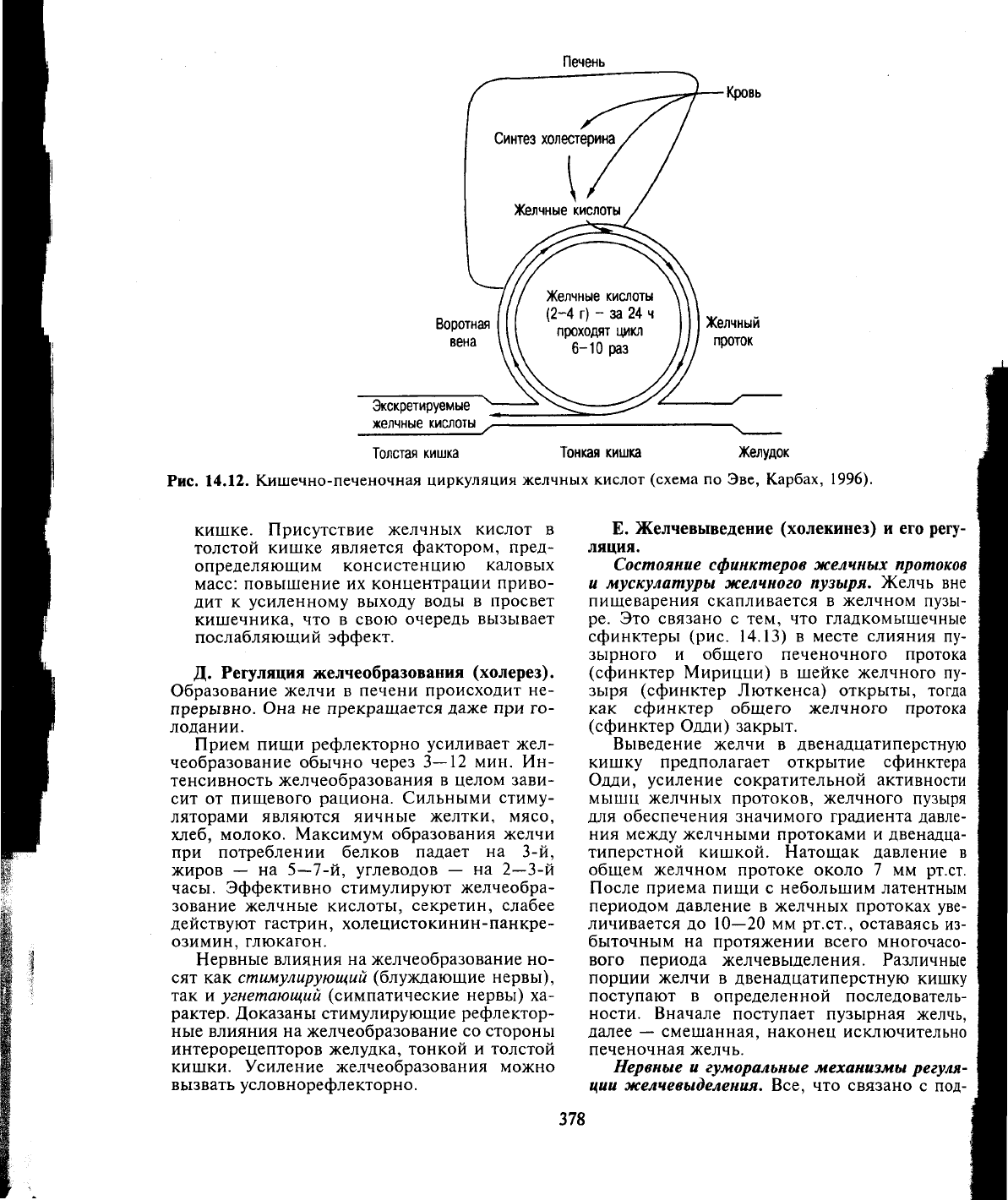

Состояние сфинктеров желчных протоков

и мускулатуры желчного пузыря. Желчь вне

пищеварения скапливается в желчном пузы-

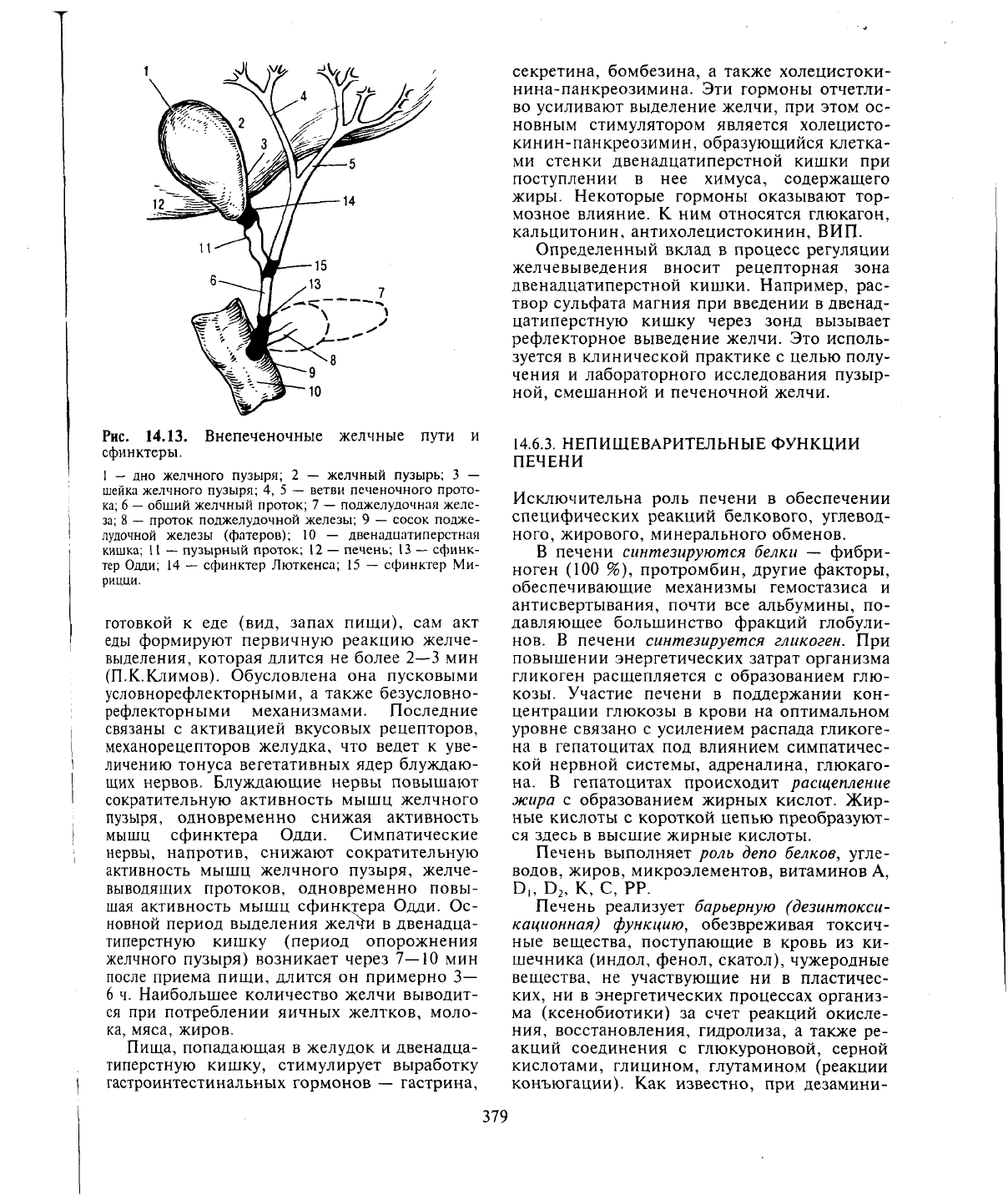

ре.

Это связано с тем, что гладкомышечные

сфинктеры (рис. 14.13) в месте слияния пу-

зырного и общего печеночного протока

(сфинктер Мирицци) в шейке желчного пу-

зыря (сфинктер Люткенса) открыты, тогда

как сфинктер общего желчного протока

(сфинктер Одди) закрыт.

Выведение желчи в двенадцатиперстную

кишку предполагает открытие сфинктера

Одди, усиление сократительной активности

мышц желчных протоков, желчного пузыря

для обеспечения значимого градиента давле-

ния между желчными протоками и двенадца-

типерстной кишкой. Натощак давление в

общем желчном протоке около 7 мм рт.ст.

После приема пищи с небольшим латентным

периодом давление в желчных протоках уве-

личивается до 10—20 мм рт.ст., оставаясь из-

быточным на протяжении всего многочасо-

вого периода желчевыделения. Различные

порции желчи в двенадцатиперстную кишку

поступают в определенной последователь-

ности. Вначале поступает пузырная желчь,

далее — смешанная, наконец исключительно

печеночная желчь.

Нервные и гуморальные механизмы регуля-

ции желчевыделения. Все, что связано с под-

378

Рис.

14.13.

Внепеченочные желчные пути и

сфинктеры.

1 — дно желчного пузыря; 2 — желчный пузырь; 3 —

шейка желчного пузыря; 4, 5 — ветви печеночного прото-

ка; 6

—

обший желчный проток; 7

—

поджелудочная желе-

за; 8

—

проток поджелудочной железы; 9

—

сосок подже-

лудочной железы (фатеров); 10 — двенадцатиперстная

кишка; 11

—

пузырный проток; 12

—

печень; 13

—

сфинк-

тер Одди; 14 — сфинктер Люткенса; 15 — сфинктер Ми-

рицци.

готовкой к еде (вид, запах пищи), сам акт

еды формируют первичную реакцию желче-

выделения, которая длится не более 2—3 мин

(П.К.Климов). Обусловлена она пусковыми

условнорефлекторными, а также безусловно-

рефлекторными механизмами. Последние

связаны с активацией вкусовых рецепторов,

механорецепторов желудка, что ведет к уве-

личению тонуса вегетативных ядер блуждаю-

щих нервов. Блуждающие нервы повышают

сократительную активность мышц желчного

пузыря, одновременно снижая активность

мышц сфинктера Одди. Симпатические

нервы, напротив, снижают сократительную

активность мышц желчного пузыря, желче-

выводящих протоков, одновременно повы-

шая активность мышц сфинктера Одди. Ос-

новной период выделения желчи в двенадца-

типерстную кишку (период опорожнения

желчного пузыря) возникает через 7—10 мин

после приема пищи, длится он примерно 3—

6 ч. Наибольшее количество желчи выводит-

ся при потреблении яичных желтков, моло-

ка, мяса, жиров.

Пища, попадающая в желудок и двенадца-

типерстную кишку, стимулирует выработку

гастроинтестинальных гормонов — гастрина,

секретина, бомбезина, а также холецистоки-

нина-панкреозимина. Эти гормоны отчетли-

во усиливают выделение желчи, при этом ос-

новным стимулятором является холецисто-

кинин-панкреозимин, образующийся клетка-

ми стенки двенадцатиперстной кишки при

поступлении в нее химуса, содержащего

жиры. Некоторые гормоны оказывают тор-

мозное влияние. К ним относятся глюкагон,

кальцитонин, антихолецистокинин, ВИП.

Определенный вклад в процесс регуляции

желчевыведения вносит рецепторная зона

двенадцатиперстной кишки. Например, рас-

твор сульфата магния при введении в двенад-

цатиперстную кишку через зонд вызывает

рефлекторное выведение желчи. Это исполь-

зуется в клинической практике с целью полу-

чения и лабораторного исследования пузыр-

ной, смешанной и печеночной желчи.

14.6.3.

НЕПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ПЕЧЕНИ

Исключительна роль печени в обеспечении

специфических реакций белкового, углевод-

ного,

жирового, минерального обменов.

В печени синтезируются белки — фибри-

ноген (100 %), протромбин, другие факторы,

обеспечивающие механизмы гемостазиса и

антисвертывания, почти все альбумины, по-

давляющее большинство фракций глобули-

нов.

В печени синтезируется гликоген. При

повышении энергетических затрат организма

гликоген расщепляется с образованием глю-

козы. Участие печени в поддержании кон-

центрации глюкозы в крови на оптимальном

уровне связано с усилением распада гликоге-

на в гепатоцитах под влиянием симпатичес-

кой нервной системы, адреналина, глюкаго-

на. В гепатоцитах происходит расщепление

жира с образованием жирных кислот. Жир-

ные кислоты с короткой цепью преобразуют-

ся здесь в высшие жирные кислоты.

Печень выполняет роль депо белков, угле-

водов, жиров, микроэлементов, витаминов А,

D„ D

2

, К, С, PP.

Печень реализует барьерную (дезинтокси-

кационная) функцию, обезвреживая токсич-

ные вещества, поступающие в кровь из ки-

шечника (индол, фенол, скатол), чужеродные

вещества, не участвующие ни в пластичес-

ких, ни в энергетических процессах организ-

ма (ксенобиотики) за счет реакций окисле-

ния, восстановления, гидролиза, а также ре-

акций соединения с глюкуроновой, серной

кислотами, глицином, глутамином (реакции

конъюгации). Как известно, при дезамини-

379

ровании аминокислот, нуклеотидов, других

промежуточных продуктов белкового обмена

в печени образуется аммиак — высокоток-

сичное соединение. Дезинтоксикация аммиа-

ка осуществляется в ходе синтеза мочевины,

выделяемой в последующем почками.

Физиологическая активность печени взаи-

мосвязана с метаболизмом гормонов — бел-

ково-пептидных, стероидных, производных

аминокислот. Белково-пептидные гормоны

инактивируются в печени протеиназами, сте-

роидные — гидроксилазами, катехоламины

(адреналин, норадреналин, дофамин) дезами-

нируются при участии моноаминоксидазы.

Печень выполняет функции депо крови,

участвует в разрушении эритроцитов, биохи-

мических трансформациях гема с образова-

нием желчных пигментов (см. выше). Печень

участвует в иммунных реакциях организма.

14.6.4.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ

ПЕЧЕНИ

Секреторную функцию печени в эксперименте

изучают с помощью наложения фистул желч-

ных протоков, желчного пузыря — без пере-

вязки или с перевязкой общего желчного

протока. Такого рода операции позволяют экс-

периментатору получать печеночную желчь,

оценивать динамику ее образования, состав.

В клинической практике для оценки пара-

метров секреции желчи используют способ-

ность выведения с желчью введенных в организм

красителей (азорубин, уранин, индигокармин

и др.). Показателями секреторной активности

печени являются скорость выведения, время

достижения наибольшей концентрации кра-

сителей в желчи. Весьма информативным яв-

ляется метод, основанный на вычислении пе-

ченочного клиренса (например, билирубино-

вого),

выражающего объем плазмы крови, ко-

торый полностью очищается от того или

иного вещества за

1

мин.

В клинике для наблюдения за выделением

желчи используют метод дуоденального зонди-

рования, обычно в сочетании со стимуляцией

секреторной активности печени, моторной

активности желчных протоков различными

веществами, вводимыми в полость кишки

или же парентерально. Полезным методом

исследования печени, путей желчевыведения

является рентгенологический метод. Некото-

рые рентгеноконтрастные вещества (напри-

мер,

билигност) почти на 90 % улавливаются

клетками печени и выделяются с желчью,

формируя «контрастную желчь». Из печеноч-

ного протока «контрастная желчь» поступает

в желчный пузырь. Серии прицельных рент-

генограмм могут предоставить информацию

об особенностях наполнения желчного пузы-

ря,

о концентрировании в нем желчи, о по-

ступлении «контрастной желчи» в кишечник.

С помощью радиоактивных веществ, кото-

рые поглощаются клетками печени, проводят

радиометрические исследования функций пе-

чени. По распределению радиоактивных ве-

ществ делают заключение о динамике накоп-

ления их в печени {радиогепатография), в

желчевыводящих путях, в желчном пузыре

(радиохолеграфия). В последние годы исклю-

чительно большое распространение в клини-

ческой практике получил метод, основанный

на сканировании печени, желчного пузыря

ультразвуковыми лучами.

Для изучения желчевыделения в экспери-

менте чаще всего проводят операцию нало-

жения хронической фистулы на концевой

отдел общего желчного протока, позволяю-

щую делать заключения об объемах выделяе-

мой в двенадцатиперстную кишку желчи вне

и во время пищеварения, при действии на

организм различных раздражителей. Для

оценки функционального состояния аппара-

та желчевыделения регистрируют биоэлект-

рическую активность мышц желчного пузы-

ря,

сфинктера Одди.

14.7.

ПИЩЕВАРЕНИЕ В ТОНКОЙ КИШКЕ

Общими закономерностями пищеварения,

справедливыми для многих видов животных

и человека, являются первоначальное пере-

варивание пищевых веществ в кислой среде в

полости желудка и последующий их гидролиз

в нейтральной или слабощелочной среде тон-

кой кишки.

Ощелачивание кислого желудочного химу-

са в двенадцатиперстной кишке желчью, под-

желудочным и кишечным соками, с одной

стороны, прекращает действие желудочного

пепсина, а с другой — создает оптимум рН

для панкреатических и кишечных ферментов.

Начальный гидролиз пищевых веществ в

тонкой кишке осуществляется ферментами

поджелудочного и кишечного соков с помо-

щью полостного пищеварения, а его промеж-

уточный и конечный этапы — с помощью

пристеночного пищеварения.

Образующиеся в результате пищеварения

в тонкой кишке питательные вещества (в ос-

новном мономеры) всасываются в кровь и

лимфу и используются для удовлетворения

энергетических и пластических нужд орга-

низма.

380