Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

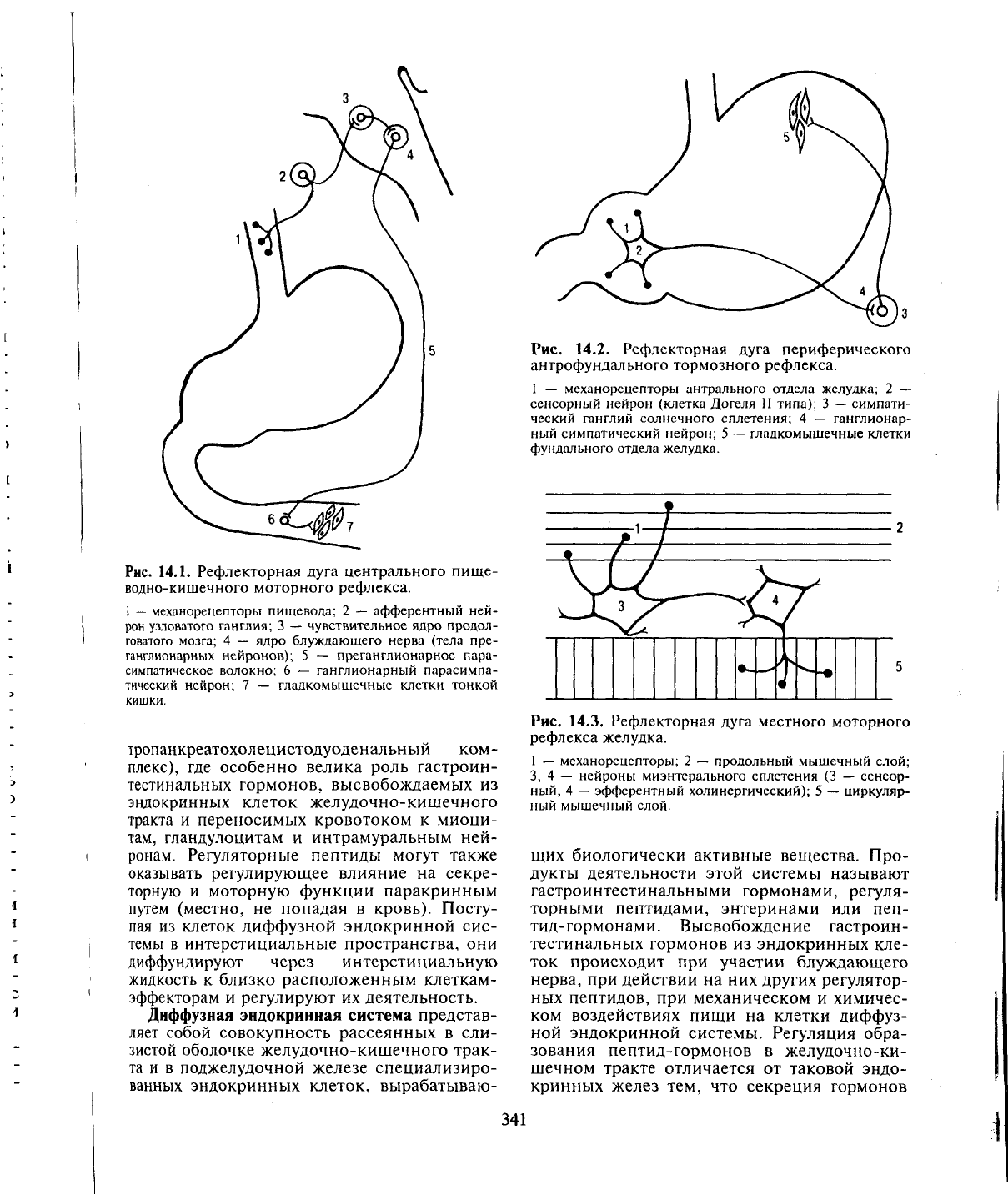

Рис. 14.1. Рефлекторная дуга центрального пище-

водно-кишечного моторного рефлекса.

1

—

механорецепторы пищевода; 2 — афферентный ней-

рон узловатого ганглия; 3 — чувствительное ядро продол-

говатого мозга; 4 — ядро блуждающего нерва (тела пре-

ганглионарных нейронов); 5 — преганглионарное пара-

симпатическое волокно; 6 — ганглионарный парасимпа-

тический нейрон; 7 — гладкомышечные клетки тонкой

кишки.

тропанкреатохолецистодуоденальный ком-

плекс), где особенно велика роль гастроин-

тестинальных гормонов, высвобождаемых из

эндокринных клеток желудочно-кишечного

тракта и переносимых кровотоком к миоци-

там, гландулоцитам и интрамуральным ней-

ронам. Регуляторы

ые

пептиды могут также

оказывать регулирующее влияние на секре-

торную и моторную функции паракринным

путем (местно, не попадая в кровь). Посту-

пая из клеток диффузной эндокринной сис-

темы в интерстициальные пространства, они

диффундируют через интерстициальную

жидкость к близко расположенным клеткам-

эффекторам и регулируют их деятельность.

Диффузная эндокринная система представ-

ляет собой совокупность рассеянных в сли-

зистой оболочке желудочно-кишечного трак-

та и в поджелудочной железе специализиро-

ванных эндокринных клеток, вырабатываю-

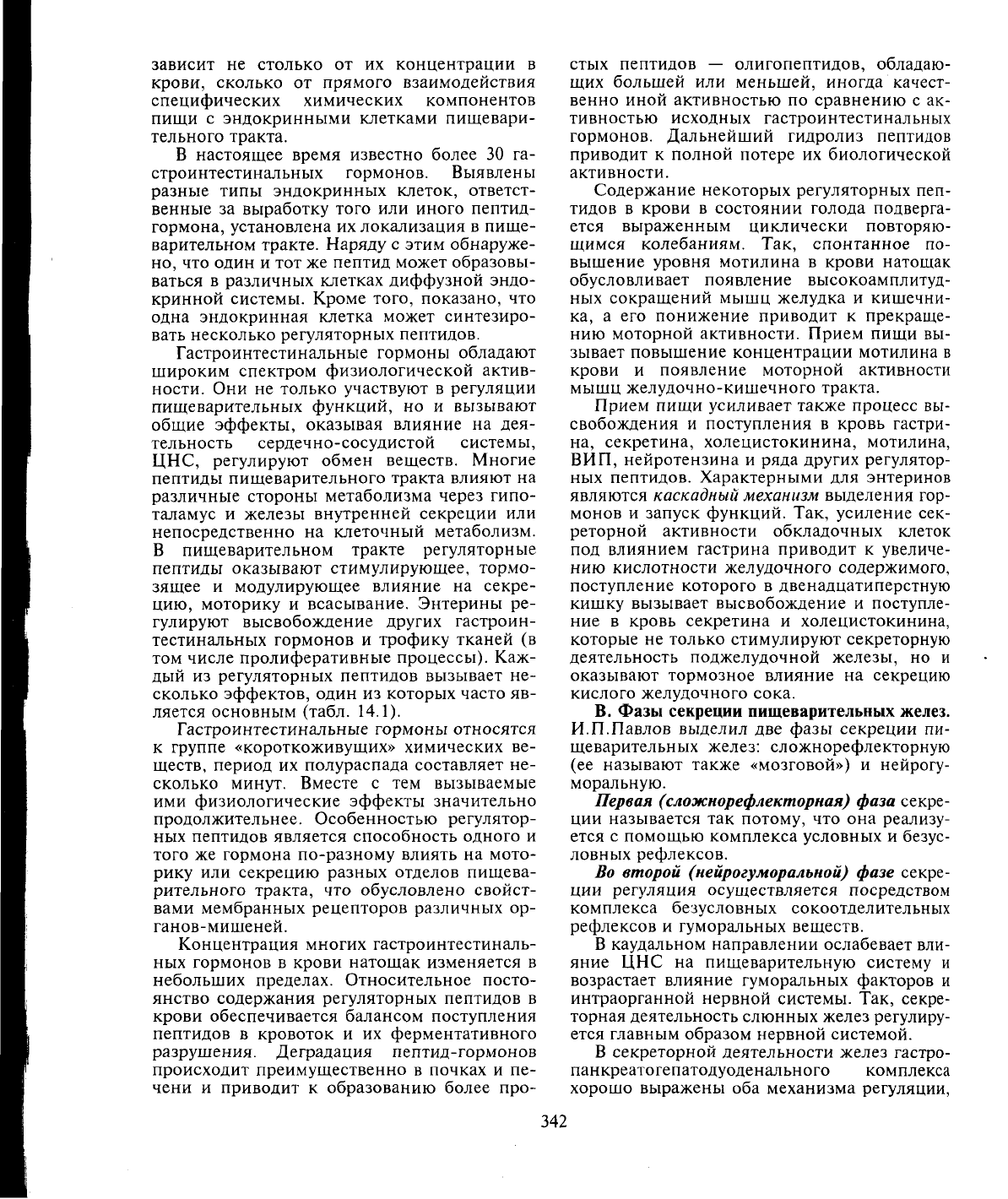

Рис. 14.2. Рефлекторная дуга периферического

антрофундального тормозного рефлекса.

1 — механорецепторы антрального отдела желудка; 2 —

сенсорный нейрон (клетка Догеля II типа); 3

—

симпати-

ческий ганглий солнечного сплетения; 4 — ганглионар-

ный симпатический нейрон; 5

—

гладкомышечные клетки

фундального отдела желудка.

ш

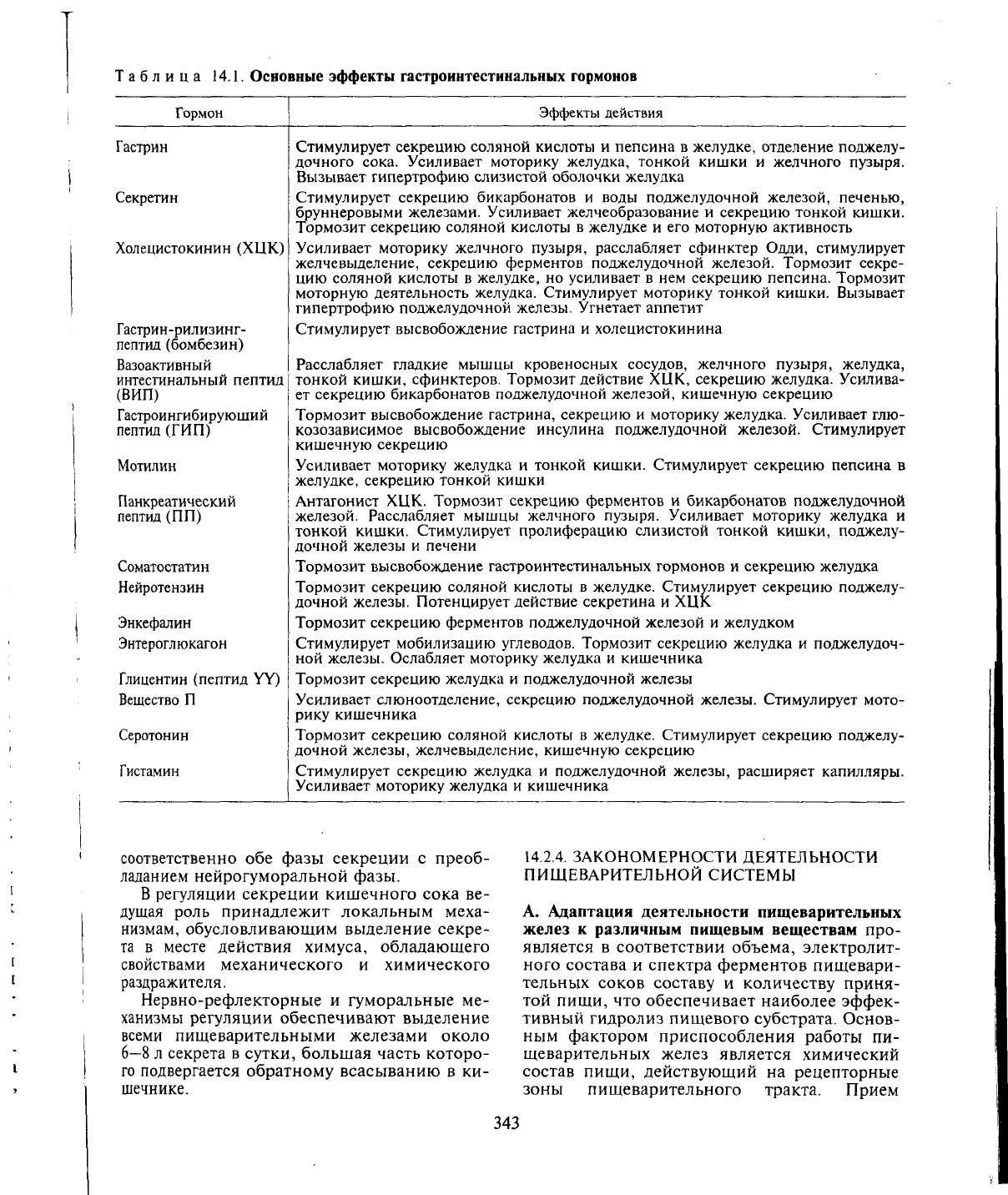

Рис. 14.3. Рефлекторная дуга местного моторного

рефлекса желудка.

1 — механорецепторы; 2 — продольный мышечный слой;

3,

4 — нейроны миэнтерального сплетения (3 — сенсор-

ный, 4

—

эфферентный холинергический); 5

—

циркуляр-

ный мышечный слой.

щих биологически активные вещества. Про-

дукты деятельности этой системы называют

гастроинтестинальными гормонами, регуля-

торными пептидами, энтеринами или пеп-

тид-гормонами. Высвобождение гастроин-

тестинальных гормонов из эндокринных кле-

ток происходит при участии блуждающего

нерва, при действии на них других регулятор-

ных пептидов, при механическом и химичес-

ком воздействиях пищи на клетки диффуз-

ной эндокринной системы. Регуляция обра-

зования пептид-гормонов в желудочно-ки-

шечном тракте отличается от таковой эндо-

кринных желез тем, что секреция гормонов

341

зависит не столько от их концентрации в

крови, сколько от прямого взаимодействия

специфических химических компонентов

пищи с эндокринными клетками пищевари-

тельного тракта.

В настоящее время известно более 30 га-

строинтестинальных гормонов. Выявлены

разные типы эндокринных клеток, ответст-

венные за выработку того или иного пептид-

гормона, установлена их локализация в пище-

варительном тракте. Наряду с этим обнаруже-

но,

что один и тот же пептид может образовы-

ваться в различных клетках диффузной эндо-

кринной системы. Кроме того, показано, что

одна эндокринная клетка может синтезиро-

вать несколько регуляторных пептидов.

Гастроинтестинальные гормоны обладают

широким спектром физиологической актив-

ности. Они не только участвуют в регуляции

пищеварительных функций, но и вызывают

общие эффекты, оказывая влияние на дея-

тельность сердечно-сосудистой системы,

ЦНС,

регулируют обмен веществ. Многие

пептиды пищеварительного тракта влияют на

различные стороны метаболизма через гипо-

таламус и железы внутренней секреции или

непосредственно на клеточный метаболизм.

В пищеварительном тракте регуляторные

пептиды оказывают стимулирующее, тормо-

зящее и модулирующее влияние на секре-

цию,

моторику и всасывание. Энтерины ре-

гулируют высвобождение других гастроин-

тестинальных гормонов и трофику тканей (в

том числе пролиферативные процессы). Каж-

дый из регуляторных пептидов вызывает не-

сколько эффектов, один из которых часто яв-

ляется основным (табл. 14.1).

Гастроинтестинальные гормоны относятся

к группе «короткоживущих» химических ве-

ществ, период их полураспада составляет не-

сколько минут. Вместе с тем вызываемые

ими физиологические эффекты значительно

продолжительнее. Особенностью регулятор-

ных пептидов является способность одного и

того же гормона по-разному влиять на мото-

рику или секрецию разных отделов пищева-

рительного тракта, что обусловлено свойст-

вами мембранных рецепторов различных ор-

ганов-мишеней.

Концентрация многих гастроинтестиналь-

ных гормонов в крови натощак изменяется в

небольших пределах. Относительное посто-

янство содержания регуляторных пептидов в

крови обеспечивается балансом поступления

пептидов в кровоток и их ферментативного

разрушения. Деградация пептид-гормонов

происходит преимущественно в почках и пе-

чени и приводит к образованию более про-

стых пептидов — олигопептидов, обладаю-

щих большей или меньшей, иногда качест-

венно иной активностью по сравнению с ак-

тивностью исходных гастроинтестинальных

гормонов. Дальнейший гидролиз пептидов

приводит к полной потере их биологической

активности.

Содержание некоторых регуляторных пеп-

тидов в крови в состоянии голода подверга-

ется выраженным циклически повторяю-

щимся колебаниям. Так, спонтанное по-

вышение уровня мотилина в крови натощак

обусловливает появление высокоамплитуд-

ных сокращений мышц желудка и кишечни-

ка, а его понижение приводит к прекраще-

нию моторной активности. Прием пищи вы-

зывает повышение концентрации мотилина в

крови и появление моторной активности

мышц желудочно-кишечного тракта.

Прием пищи усиливает также процесс вы-

свобождения и поступления в кровь гастри-

на, секретина, холецистокинина, мотилина,

ВИП, нейротензина и ряда других регулятор-

ных пептидов. Характерными для энтеринов

являются каскадный механизм выделения гор-

монов и запуск функций. Так, усиление сек-

реторной активности обкладочных клеток

под влиянием гастрина приводит к увеличе-

нию кислотности желудочного содержимого,

поступление которого в двенадцатиперстную

кишку вызывает высвобождение и поступле-

ние в кровь секретина и холецистокинина,

которые не только стимулируют секреторную

деятельность поджелудочной железы, но и

оказывают тормозное влияние на секрецию

кислого желудочного сока.

В.

Фазы секреции пищеварительных желез.

И.П.Павлов выделил две фазы секреции пи-

щеварительных желез: сложнорефлекторную

(ее называют также «мозговой») и нейрогу-

моральную.

Первая (сложнорефлекторная) фаза секре-

ции называется так потому, что она реализу-

ется с помощью комплекса условных и безус-

ловных рефлексов.

Во второй (нейрогуморальной) фазе секре-

ции регуляция осуществляется посредством

комплекса безусловных сокоотделительных

рефлексов и гуморальных веществ.

В каудальном направлении ослабевает вли-

яние ЦНС на пищеварительную систему и

возрастает влияние гуморальных факторов и

интраорганной нервной системы. Так, секре-

торная деятельность слюнных желез регулиру-

ется главным образом нервной системой.

В секреторной деятельности желез гастро-

панкреатогепатодуоденального комплекса

хорошо выражены оба механизма регуляции,

342

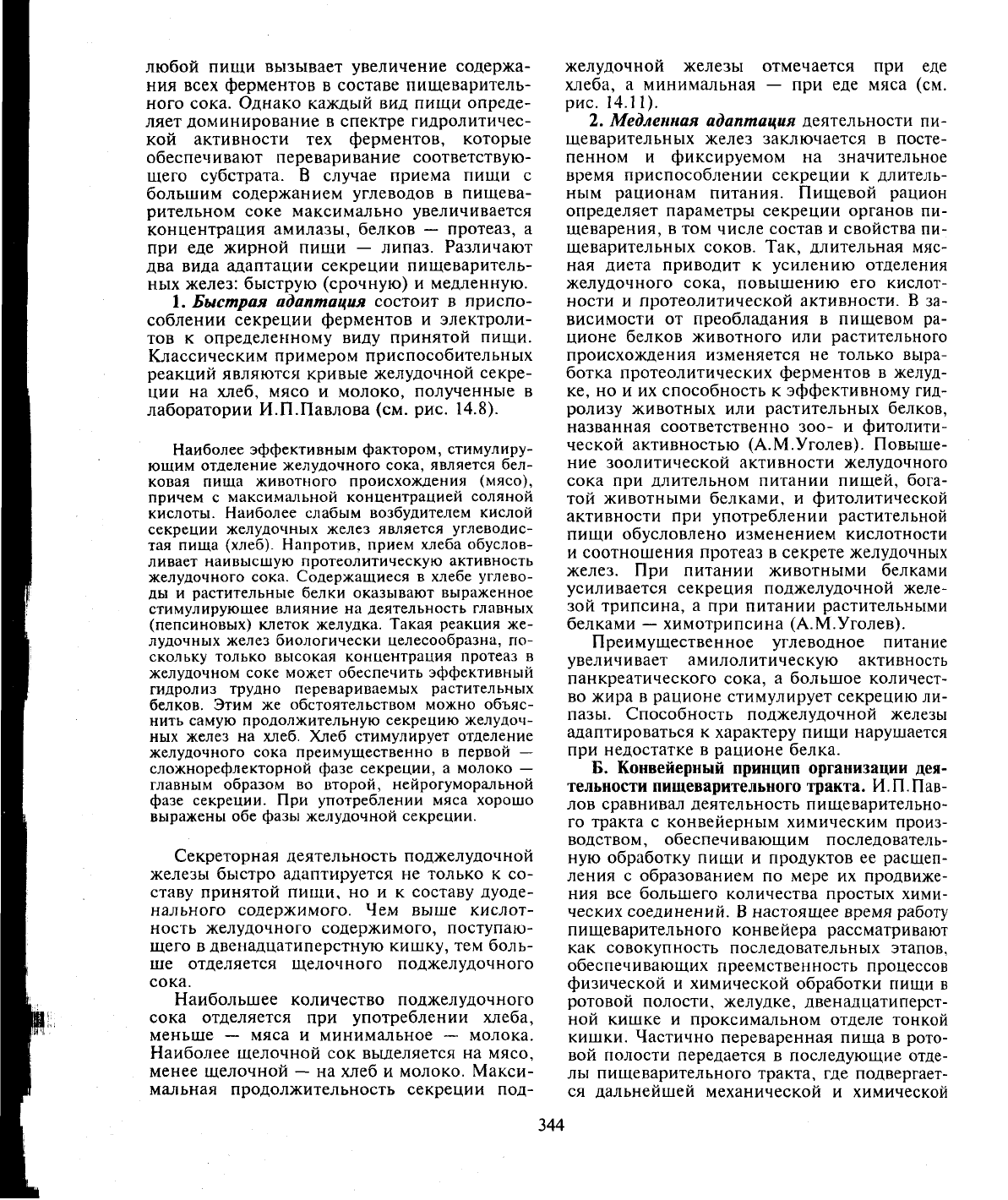

Таблица 14.1. Основные эффекты гастроинтестинальных гормонов

Гормон

Эффекты действия

Гастрин

Секретин

Холецистокинин (ХЦК)

Гасгрин-рилизинг-

пептид (бомбезин)

Вазоактивный

интестинальный пептид

(ВИП)

Гастроингибирующий

пептид (ГИП)

Мотилин

Панкреатический

пептид (ПП)

Соматостатин

Нейротензин

Энкефалин

Энтероглюкагон

Глицентин (пептид YY)

Вещество П

Серотонин

Гистамин

Стимулирует секрецию соляной кислоты и пепсина в желудке, отделение поджелу-

дочного сока. Усиливает моторику желудка, тонкой кишки и желчного пузыря.

Вызывает гипертрофию слизистой оболочки желудка

Стимулирует секрецию бикарбонатов и воды поджелудочной железой, печенью,

бруннеровыми железами. Усиливает желчеобразование и секрецию тонкой кишки.

Тормозит секрецию соляной кислоты в желудке и его моторную активность

Усиливает моторику желчного пузыря, расслабляет сфинктер Одди, стимулирует

желчевыделение, секрецию ферментов поджелудочной железой. Тормозит секре-

цию соляной кислоты в желудке, но усиливает в нем секрецию пепсина. Тормозит

моторную деятельность желудка. Стимулирует моторику тонкой кишки. Вызывает

гипертрофию поджелудочной железы. Угнетает аппетит

Стимулирует высвобождение гастрина и холецистокинина

Расслабляет гладкие мышцы кровеносных сосудов, желчного пузыря, желудка,

тонкой кишки, сфинктеров. Тормозит действие ХЦК, секрецию желудка. Усилива-

ет секрецию бикарбонатов поджелудочной железой, кишечную секрецию

Тормозит высвобождение гастрина, секрецию и моторику желудка. Усиливает глю-

козозависимое высвобождение инсулина поджелудочной железой. Стимулирует

кишечную секрецию

Усиливает моторику желудка и тонкой кишки. Стимулирует секрецию пепсина в

желудке, секрецию тонкой кишки

Антагонист ХЦК. Тормозит секрецию ферментов и бикарбонатов поджелудочной

железой. Расслабляет мышцы желчного пузыря. Усиливает моторику желудка и

тонкой кишки. Стимулирует пролиферацию слизистой тонкой кишки, поджелу-

дочной железы и печени

Тормозит высвобождение гастроинтестинальных гормонов и секрецию желудка

Тормозит секрецию соляной кислоты в желудке. Стимулирует секрецию поджелу-

дочной железы. Потенцирует действие секретина и ХЦК

Тормозит секрецию ферментов поджелудочной железой и желудком

Стимулирует мобилизацию углеводов. Тормозит секрецию желудка и поджелудоч-

ной железы. Ослабляет моторику желудка и кишечника

Тормозит секрецию желудка и поджелудочной железы

Усиливает слюноотделение, секрецию поджелудочной железы. Стимулирует мото-

рику кишечника

Тормозит секрецию соляной кислоты в желудке. Стимулирует секрецию поджелу-

дочной железы, желчевыделение, кишечную секрецию

Стимулирует секрецию желудка и поджелудочной железы, расширяет капилляры.

Усиливает моторику желудка и кишечника

соответственно обе фазы секреции с преоб-

ладанием нейрогуморальной фазы.

В регуляции секреции кишечного сока ве-

дущая роль принадлежит локальным меха-

низмам, обусловливающим выделение секре-

та в месте действия химуса, обладающего

свойствами механического и химического

раздражителя.

Нервно-рефлекторные и гуморальные ме-

ханизмы регуляции обеспечивают выделение

всеми пищеварительными железами около

6—8 л секрета в сутки, большая часть которо-

го подвергается обратному всасыванию в ки-

шечнике.

14.2.4.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

А. Адаптация деятельности пищеварительных

желез к различным пищевым веществам про-

является в соответствии объема, электролит-

ного состава и спектра ферментов пищевари-

тельных соков составу и количеству приня-

той пищи, что обеспечивает наиболее эффек-

тивный гидролиз пищевого субстрата. Основ-

ным фактором приспособления работы пи-

щеварительных желез является химический

состав пищи, действующий на рецепторные

зоны пищеварительного тракта. Прием

343

любой пищи вызывает увеличение содержа-

ния всех ферментов в составе пищеваритель-

ного сока. Однако каждый вид пищи опреде-

ляет доминирование в спектре гидролитичес-

кой активности тех ферментов, которые

обеспечивают переваривание соответствую-

щего субстрата. В случае приема пищи с

большим содержанием углеводов в пищева-

рительном соке максимально увеличивается

концентрация амилазы, белков — протеаз, а

при еде жирной пищи — липаз. Различают

два вида адаптации секреции пищеваритель-

ных желез: быструю (срочную) и медленную.

1.

Быстрая адаптация состоит в приспо-

соблении секреции ферментов и электроли-

тов к определенному виду принятой пищи.

Классическим примером приспособительных

реакций являются кривые желудочной секре-

ции на хлеб, мясо и молоко, полученные в

лаборатории И.П.Павлова (см. рис. 14.8).

Наиболее эффективным фактором, стимулиру-

ющим отделение желудочного сока, является бел-

ковая пища животного происхождения (мясо),

причем с максимальной концентрацией соляной

кислоты. Наиболее слабым возбудителем кислой

секреции желудочных желез является углеводис-

тая пища (хлеб). Напротив, прием хлеба обуслов-

ливает наивысшую протеолитическую активность

желудочного сока. Содержащиеся в хлебе углево-

ды и растительные белки оказывают выраженное

стимулирующее влияние на деятельность главных

(пепсиновых) клеток желудка. Такая реакция же-

лудочных желез биологически целесообразна, по-

скольку только высокая концентрация протеаз в

желудочном соке может обеспечить эффективный

гидролиз трудно перевариваемых растительных

белков. Этим же обстоятельством можно объяс-

нить самую продолжительную секрецию желудоч-

ных желез на хлеб. Хлеб стимулирует отделение

желудочного сока преимущественно в первой —

сложнорефлекторной фазе секреции, а молоко

—

главным образом во второй, нейрогуморальной

фазе секреции. При употреблении мяса хорошо

выражены обе фазы желудочной секреции.

Секреторная деятельность поджелудочной

железы быстро адаптируется не только к со-

ставу принятой пищи, но и к составу дуоде-

нального содержимого. Чем выше кислот-

ность желудочного содержимого, поступаю-

щего в двенадцатиперстную кишку, тем боль-

ше отделяется щелочного поджелудочного

сока.

Наибольшее количество поджелудочного

сока отделяется при употреблении хлеба,

меньше — мяса и минимальное — молока.

Наиболее щелочной сок выделяется на мясо,

менее щелочной — на хлеб и молоко. Макси-

мальная продолжительность секреции под-

желудочной железы отмечается при еде

хлеба, а минимальная — при еде мяса (см.

рис.

14.11).

2.

Медленная адаптация деятельности пи-

щеварительных желез заключается в посте-

пенном и фиксируемом на значительное

время приспособлении секреции к длитель-

ным рационам питания. Пищевой рацион

определяет параметры секреции органов пи-

щеварения, в том числе состав и свойства пи-

щеварительных соков. Так, длительная мяс-

ная диета приводит к усилению отделения

желудочного сока, повышению его кислот-

ности и протеолитической активности. В за-

висимости от преобладания в пищевом ра-

ционе белков животного или растительного

происхождения изменяется не только выра-

ботка протеолитических ферментов в желуд-

ке,

но и их способность к эффективному гид-

ролизу животных или растительных белков,

названная соответственно зоо- и фитолити-

ческой активностью (А.М.Уголев). Повыше-

ние зоолитической активности желудочного

сока при длительном питании пищей, бога-

той животными белками, и фитолитической

активности при употреблении растительной

пищи обусловлено изменением кислотности

и соотношения протеаз в секрете желудочных

желез. При питании животными белками

усиливается секреция поджелудочной желе-

зой трипсина, а при питании растительными

белками

—

химотрипсина (А.М.Уголев).

Преимущественное углеводное питание

увеличивает амилолитическую активность

панкреатического сока, а большое количест-

во жира в рационе стимулирует секрецию ли-

пазы. Способность поджелудочной железы

адаптироваться к характеру пищи нарушается

при недостатке в рационе белка.

Б.

Конвейерный принцип организации дея-

тельности пищеварительного тракта. И.П.Пав-

лов сравнивал деятельность пищеварительно-

го тракта с конвейерным химическим произ-

водством, обеспечивающим последователь-

ную обработку пищи и продуктов ее расщеп-

ления с образованием по мере их продвиже-

ния все большего количества простых хими-

ческих соединений. В настоящее время работу

пищеварительного конвейера рассматривают

как совокупность последовательных этапов,

обеспечивающих преемственность процессов

физической и химической обработки пищи в

ротовой полости, желудке, двенадцатиперст-

ной кишке и проксимальном отделе тонкой

кишки. Частично переваренная пища в рото-

вой полости передается в последующие отде-

лы пищеварительного тракта, где подвергает-

ся дальнейшей механической и химической

344

обработке, обусловливающей гидролиз поли-

меров до стадии различных олигомеров, диме-

ров и, наконец, мономеров.

Многократно повторяющиеся в различных

отделах пищеварительного тракта процессы

гидролитического расщепления пищевого

субстрата в результате действия на него соот-

ветствующей группы ферментов можно рас-

сматривать в качестве дублирующего механиз-

ма, повышающего надежность пищеварения.

У взрослого человека гидролиз жиров и

липидов начинается в двенадцатиперстной

кишке под действием панкреатической липа-

зы и продолжается благодаря липолитичес-

кой активности кишечного сока. В нормаль-

ных условиях основной гидролиз пищевых

веществ завершается в проксимальном отде-

ле тонкой кишки, тогда как дистальный его

отдел компенсаторно включается в пищева-

рительный процесс, как правило, только при

функциональной недостаточности прокси-

мальной части тонкой кишки.

Г.

Периодичность в деятельности пищева-

рительной системы. В деятельности пищева-

рительного тракта условно выделяют 3 ос-

новные группы ритмической активности: ба-

зальные (секундные) ритмы с частотой от 3

до 12 циклов в минуту; ритмы с частотой 7—

14 циклов в сутки. Среди них особое место

занимает околочасовой ритм внепищевари-

тельной активности.

1.

Базальные

(секундные) ритмы являются

собственными ритмами пищеварительной

системы и выражаются в способности глад-

ких мышц спонтанно генерировать медлен-

ные электрические волны и потенциалы дей-

ствия (ПД) и автоматически сокращаться.

Генерация медленных электрических волн

обусловлена спонтанным повышением про-

ницаемости мембран гладкомышечных кле-

ток для ионов натрия (фаза деполяризации) и

последующим повышением проницаемости

для ионов калия (фаза реполяризации).

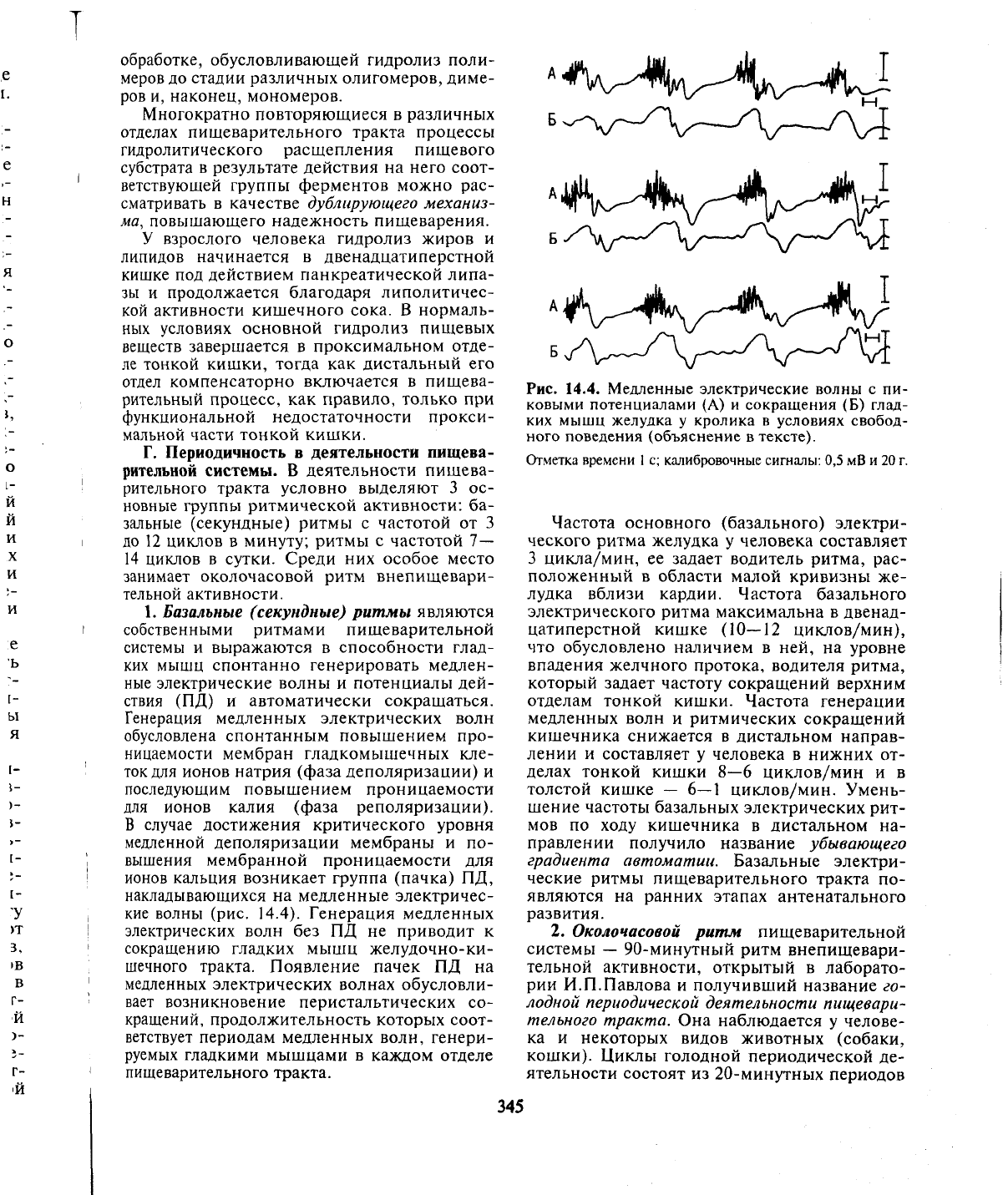

В случае достижения критического уровня

медленной деполяризации мембраны и по-

вышения мембранной проницаемости для

ионов кальция возникает группа (пачка) ПД,

накладывающихся на медленные электричес-

кие волны (рис. 14.4). Генерация медленных

электрических волн без ПД не приводит к

сокращению гладких мышц желудочно-ки-

шечного тракта. Появление пачек ПД на

медленных электрических волнах обусловли-

вает возникновение перистальтических со-

кращений, продолжительность которых соот-

ветствует периодам медленных волн, генери-

руемых гладкими мышцами в каждом отделе

пищеварительного тракта.

^^v-^v^v^V

Рис.

14.4. Медленные электрические волны с пи-

ковыми потенциалами (А) и сокращения (Б) глад-

ких мышц желудка у кролика в условиях свобод-

ного поведения (объяснение в тексте).

Отметка времени

1

с; калибровочные

сигналы:

0,5

мВ

и

20

г.

Частота основного (базального) электри-

ческого ритма желудка у человека составляет

3 цикла/мин, ее задает водитель ритма, рас-

положенный в области малой кривизны же-

лудка вблизи кардии. Частота базального

электрического ритма максимальна в двенад-

цатиперстной кишке (10—12 циклов/мин),

что обусловлено наличием в ней, на уровне

впадения желчного протока, водителя ритма,

который задает частоту сокращений верхним

отделам тонкой кишки. Частота генерации

медленных волн и ритмических сокращений

кишечника снижается в дистальном направ-

лении и составляет у человека в нижних от-

делах тонкой кишки 8—6 циклов/мин и в

толстой кишке — 6—1 циклов/мин. Умень-

шение частоты базальных электрических рит-

мов по ходу кишечника в дистальном на-

правлении получило название убывающего

градиента автоматии. Базальные электри-

ческие ритмы пищеварительного тракта по-

являются на ранних этапах антенатального

развития.

2.

Околочасовой ритм пищеварительной

системы — 90-минутный ритм внепищевари-

тельной активности, открытый в лаборато-

рии И.П.Павлова и получивший название го-

лодной периодической деятельности пищевари-

тельного тракта. Она наблюдается у челове-

ка и некоторых видов животных (собаки,

кошки). Циклы голодной периодической де-

ятельности состоят из 20-минутных периодов

345

моторной активности желудка, тонкой

кишки и желчного пузыря, к которым при-

урочены секреция желудочной слизи, отделе-

ние желчи, панкреатического и кишечного

соков, — так называемых периодов «работы»

и 70-минутных периодов «покоя», во время

которых моторная и секреторная деятель-

ность пищеварительного тракта практически

отсутствует.

В моторной периодике околочасового

ритма органов пищеварения различают три

фазы: покоя, нерегулярных сокращений и ре-

гулярных ритмических сокращений. Послед-

ние две фазы моторного цикла в совокупнос-

ти составляют период «работы», и появляется

он,

когда на медленных электрических вол-

нах возникают потенциалы действия.

Изучение голодной периодической мотор-

ной деятельности желудочно-кишечного

тракта привело к представлению о мигриру-

ющем моторном комплексе, под которым по-

нимают постепенное перемещение моторной

(миоэлектрической) активности от желудка и

двенадцатиперстной кишки до терминальной

части подвздошной кишки. Новый мигри-

рующий моторный комплекс возникает в же-

лудке и двенадцатиперстной кишке, когда

исчезает ритмическая активность подвздош-

ной кишки.

Прием пищи устраняет мигрирующий мо-

торный комплекс во всех отделах тонкой

кишки. Вместо него возникает постоянная

регулярная сократительная активность.

Голодная периодическая деятельность пи-

щеварительного тракта является одним из

проявлений цикличности в деятельности це-

лого организма.

Ведущая роль в происхождении периодичес-

кой деятельности пищеварительного тракта

принадлежит ЦНС, которая определяет воз-

никновение и последовательность перемеще-

ния миоэлектрической активности от двенад-

цатиперстной кишки до терминальной части

подвздошной кишки.

В состоянии физиологического голода

концентрация сахара в крови периодически

изменяется. Минимальный уровень его со-

держания в крови, а также в слизистой обо-

лочке желудочно-кишечного тракта отмеча-

ется в конце периодов «покоя». Эта инфор-

мация воспринимается хеморецепторами со-

судов и пищеварительного тракта и передает-

ся по сенсорным нейронам в гипоталамус.

Снижение концентрации глюкозы в крови

воспринимается и непосредственно гипота-

ламусом, где находятся центральные глюко-

рецепторы. В результате этого гипоталами-

ческий пищевой центр возбуждается и ока-

зывает наряду с активирующими восходящи-

ми влияниями на подкорковые структуры и

кору большого мозга, ответственными за

формирование пищевого поведения (поиск,

пищедобывательное поведение и поедание

пищи),

нисходящие влияния, повышающие

тонус ядер блуждающих нервов, что ведет к

стимуляции деятельности желудочно-кишеч-

ного тракта.

При критически недостаточном уровне

питательных веществ в крови гипоталамус

оказывает активирующее влияние на фер-

ментативные системы и механизмы обмена

веществ, обеспечивающие возможность пере-

хода организма на эндогенный тип питания

за счет поступления в кровь питательных ве-

ществ из пищевых депо и других менее важ-

ных для сохранения жизни тканей.

Кроме того, при выделении в периоды

«работы» в полость желудочно-кишечного

тракта периодических секретов, содержащих

большое количество белков и ферментов,

происходят гидролиз этих белков и образова-

ние аминокислот, которые затем всасывают-

ся в кровь и усваиваются клетками и тканями

организма.

Повышение уровня питательных веществ

в крови воспринимается гипоталамусом, что

приводит к активации симпатической нерв-

ной системы и неадренергических нейронов,

в окончаниях которых выделяются АТФ и

ВИП, обеспечивающие прекращение выхода

питательных веществ из депо, а также мотор-

ной и секреторной деятельности желудочно-

кишечного тракта. Наступает период «по-

коя».

После того как ткани используют нахо-

дящиеся в крови питательные вещества, цик-

лические изменения моторной и секреторной

активности пищеварительного тракта повто-

ряются вновь.

Важную

роль в формировании ритма играет

интраорганная нервная система и гумораль-

ные факторы, обусловливающие строго коор-

динированное распространение по тонкой

кишке ритмических фаз мигрирующих мо-

торных комплексов. Большое значение в

самовозобновлении ритма периодической де-

ятельности имеет поступление в двенадцати-

перстную кишку периодических секретов, в

том числе желчи, как внутриполостных сти-

муляторов сокращений кишечника.

Физиологическое значение голодной перио-

дической деятельности пищеварительного

тракта не ограничивается его участием в об-

мене веществ, обеспечивающим питание

жизненно важных органов и тканей за счет

собственных ресурсов организма. Моторная

периодическая деятельность пищеваритель-

346

ного тракта обеспечивает эвакуаторную

функцию по отношению к остаткам пищи;

участие в поддержании гомеостазиса в ре-

зультате выведения из крови шлаковых ве-

ществ (экскретов); препятствует распростра-

нению микрофлоры по тонкой кишке в про-

ксимальном направлении, выполняя, таким

образом, защитную функцию.

Периодическое выделение секретов пище-

варительных желез в полость тонкой кишки в

состоянии физиологического голода обеспе-

чивает поддержание трофики ее слизистой

оболочки, переваривание эндогенных белков

и формирование ощущений чувства голода и

насыщения.

14.2.5.

ТИПЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ

В зависимости от происхождения гидролаз

различают три типа пищеварения: аутенти-

ческое, симбионтное и собственное.

Аутолитическое

пищеварение осуществля-

ется гидролитическими ферментами, посту-

пающими в пищеварительный тракт в соста-

ве пищевых продуктов. Роль его существенна

на раннем этапе постнатального онтогенеза,

когда недостаточно развито собственное пи-

щеварение. В период молочного вскармлива-

ния аутолитический тип пищеварения обес-

печивает у новорожденного створаживание

материнского молока и гидролиз его компо-

нентов за счет содержащихся в нем фер-

ментов.

Симбионтное пищеварение реализуется

благодаря действию гидролаз, синтезируемых

симбионтами макроорганизма — бактериями

и простейшими толстой кишки. У человека

переваривание клетчатки в толстой кишке

происходит под влиянием ферментов обли-

гатной микрофлоры, в результате которого

образуются вторичные нутриенты. Роль этого

типа пищеварения у человека относительно

невелика.

Собственное

пищеварение.

Человек и мно-

гие виды животных обладают собственным

типом

пищеварения, при котором макроорга-

низм использует для гидролиза пищевых ве-

ществ собственные ферменты, синтезирован-

ные пищеварительными железами.

В зависимости от локализации гидролити-

ческого процесса выделяют два типа пищева-

рения: внутриклеточное и внеклеточное.

Внутриклеточное пищеваре-

ние сводится к гидролизу мельчайших час-

тиц пищевых веществ, поступивших в клетку

путем эндоцитоза, при действии на них лизо-

сомальных ферментов или в цитозоле, или в

пищеварительной вакуоли. Внутриклеточное

пищеварение имеет известное значение в пе-

риод раннего постнатального развития.

Внеклеточное пищеварение

у взрослого человека является главным

(практически единственным); обеспечивает-

ся ферментами, находящимися во внеклеточ-

ной среде. Выделяют полостное и пристеноч-

ное пищеварение.

Полостное пищеварение обеспечивает гид-

ролиз пищевых веществ ферментами слюны,

желудочного, поджелудочного и кишечного

соков в полостях пищеварительного тракта

—

ротовой, желудке и тонкой кишке. Эффек-

тивность полостного пищеварения зависит от

активности гидролитических ферментов сек-

ретов пищеварительных желез в каждом от-

деле пищеварительного тракта. Полостное

пищеварение в тонкой кишке осуществляет-

ся как в жидкой фазе кишечного химуса, так

и на границе фаз: на поверхности пищевых

частиц, растительных волокон, сохраненных

и разрушенных десквамированных энтероци-

тов.

В результате полостного пищеварения

образуются главным образом олигомеры.

Последующий их гидролиз происходит в

зоне,

прилегающей к слизистой оболочке

тонкой кишки.

Пристеночное пищеварение, открытое

А.М.Уголевым, происходит на огромной по-

верхности тонкой кишки, образованной

складками, ворсинками и микроворсинками

слизистой оболочки, благодаря наличию гид-

ролитических ферментов, адсорбированных

из полости кишечника, а также встроенных в

мембраны энтероцитов собственно кишеч-

ных ферментов.

Образующиеся в результате полостного

гидролиза олигомеры вначале поступают в

слой слизистых наложений, состоящий из

мукоидного секрета бокаловидных клеток и

фрагментов слущенного кишечного эпите-

лия. Слой кишечной слизи удерживается

гликокаликсом на пласте энтероцитов за счет

высокой вязкости секрета. Он непрерывно

обновляется. Слой слизистых наложений об-

ладает более высокой гидролитической ак-

тивностью, чем жидкое содержимое полости

тонкой кишки. В нем сорбировано большое

количество ферментов поджелудочного и ки-

шечного соков, обеспечивающих частичный

гидролиз олигомеров.

Богата ферментами также зона исчерчен-

ной каемки, образованная микроворсинками

и мукополисахаридными нитями — гликока-

ликсом.

Между микроворсинками и на их апикаль-

ной поверхности располагается слой глико-

347

, v^y. уа/.-гчгууЧУ \JS/

#

VU2/

#

VS/-V=/. vste^i

чат

А

Б

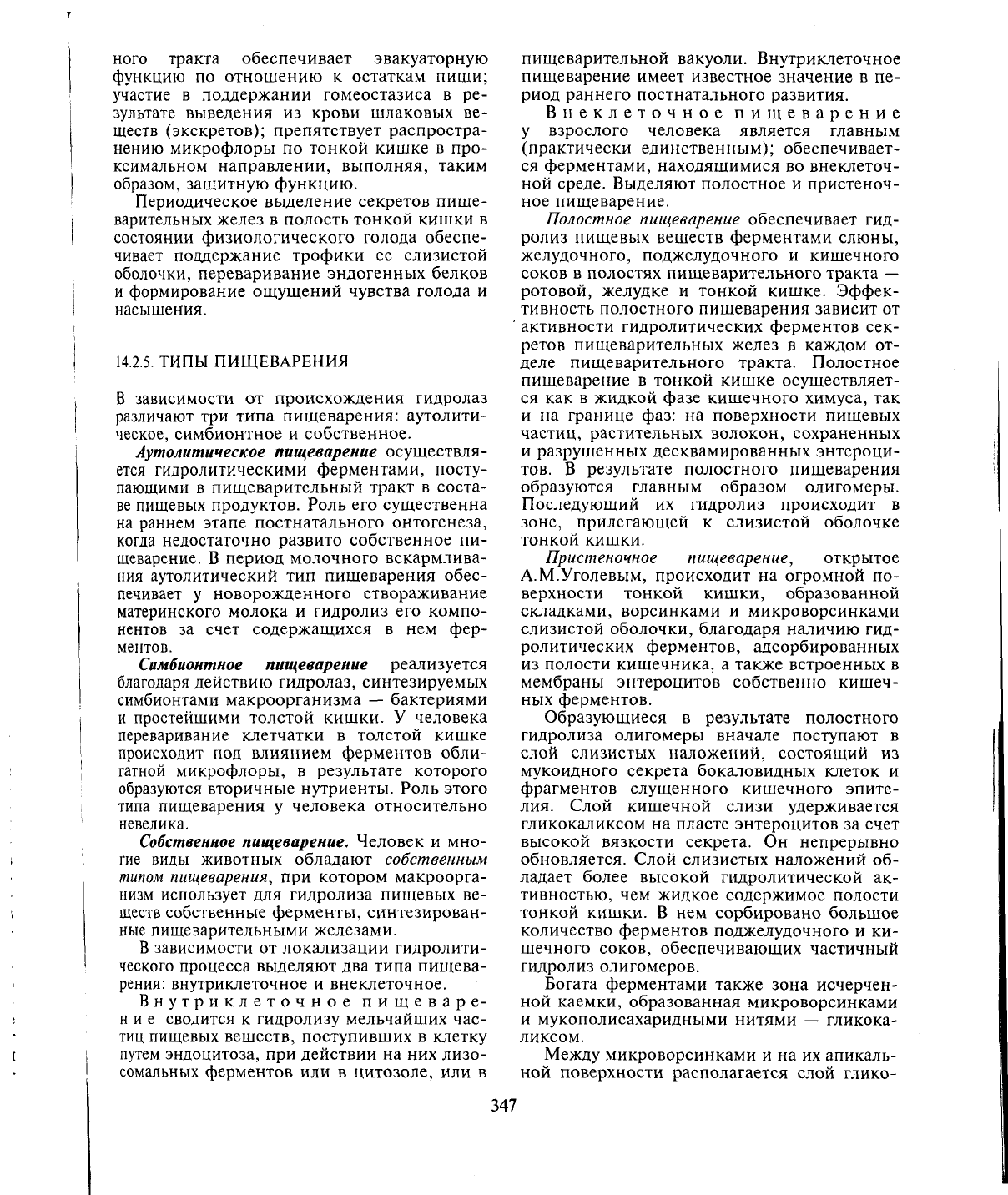

Рис. 14.5. Взаимодействия между полостным и пристеночным пищеварением.

А

—

последовательная деполимеризация пищевых субстратов в полости и на поверхности тонкой кишки; Б — фрагмент

липопротеиновой мембраны с адсорбированными и собственно кишечными ферментами.

1—3

—

субстраты; 4

—

апикальный гликокаликс; 5

—

латеральный гликокаликс; 6

—

мембрана; 7

—

микроворсинки; 8

—

панкреатические ферменты; 9

—

неэнзиматические факторы; 10

—

каталитические центры ферментов; 11

—

мембранные

ферменты; 12

—

регуляторные центры ферментов; 13

—

транспортная система мембраны.

каликса, в котором находятся панкреатичес-

кие и кишечные ферменты, перешедшие из

полости тонкой кишки, а также собственно

кишечные ферменты, синтезируемые энтеро-

цитами (рис. 14.5). Именно здесь продолжа-

ется гидролиз олигомеров, приводящий к об-

разованию димеров, которые поступают на

апикальные мембраны энтероцитов. Слой

гликокаликса выполняет функцию своеоб-

разного молекулярного сита, которое не

только задерживает крупные молекулы, но и

микроорганизмы. Поэтому пищеварение

здесь протекает в стерильных условиях.

По А.М.Уголеву, окончательный гидролиз

димеров, завершающийся образованием мо-

номеров, осуществляют собственно кишеч-

ные ферменты, встроенные в апикальные

мембраны энтероцитов, которые осуществля-

ют мембранное пищеварение (см. рис. 14.5).

На апикальной поверхности каждого энте-

роцита находится до 3 тыс. микроворсинок, а

на 1 мм

2

поверхности

—

до 50—200 млн, бла-

годаря чему площадь мембран, на которых

совершается мембранное пищеварение,

многократно возрастает. Гидролитические

ферменты локализуются в мембранах этих

микроворсинок. Эффективность мембранно-

го пищеварения возрастает благодаря тому,

что этот процесс сопряжен со следующим

этапом

—

транспортом мономеров через энте-

роцит в кровь или лимфу. Как правило,

вблизи гидролитического фермента в апи-

кальной мембране располагается транспорт-

ный механизм, который передает мономеры

внутрь энтероцита (см. рис. 14.5).

14.3.

СОСТОЯНИЯ ГОЛОДА И НАСЫЩЕНИЯ

А. Состояние голода. Согласно ранней гипо-

тезе Кеннона, периодическая моторная дея-

тельность желудочно-кишечного тракта яв-

ляется причиной возникновения ощущения

голода, по мнению других исследователей,

—

его следствием. Вместе с тем возникающая

периодически в процессе интенсивных со-

348

крашений желудка афферентная импульса-

ция оказывает активирующее влияние на пи-

щевой гипоталамический центр, что усилива-

ет чувство голода и поддерживает поисковое

и пищедобывательное поведение, направлен-

ное на обнаружение пищевых веществ в ок-

ружающей среде и удовлетворение пищевой

потребности.

Под пищевой потребностью понимают вы-

званное метаболическими процессами сни-

жение уровня питательных веществ во внут-

ренней среде организма. Состояние голода

возникает на определенной стадии расхода

питательных веществ в организме. Его опре-

деляют два фактора: эвакуация химуса из же-

лудка и тонкой кишки и снижение уровня

питательных веществ в крови (возникнове-

ние «голодной» крови), в том числе и в ре-

зультате перехода питательных веществ из

крови в пищевые депо.

Сенсорная

стадия состояния голода фор-

мируется под влиянием импульсов от меха-

норецепторов пустого желудка и двенадцати-

перстной кишки, мышечная стенка которых

по мере эвакуации из них химуса приобрета-

ет все более повышенный тонус. В этот пери-

од возникает только ощущение голода.

Метаболическая

стадия состояния голода

начинается с момента снижения питательных

веществ в крови. В периоды голодной мотор-

ной деятельности желудочно-кишечного

тракта резко повышается частота афферент-

ных импульсов, поступающих в продолгова-

тый мозг и латеральный гипоталамус, что в

свою очередь приводит к переходу питатель-

ных веществ из крови в пищевые депо и пре-

кращению обратного поступления этих ве-

ществ в кровь. Депонирование питательных

веществ происходит в основном в печени,

исчерченных мышцах опорно-двигательного

аппарата и жировой клетчатке. Пищевые

депо «закрываются» и тем самым предотвра-

щают дальнейший расход питательных ве-

ществ в организме. Вследствие депонирова-

ния концентрация питательных веществ в

крови понижается дополнительно. Становясь

все более «голодной», кровь превращается в

наиболее сильный раздражитель пищевого

гипоталамического центра.

«Голодная» кровь действует на пищевой

центр латерального гипоталамуса двояким

путем: рефлекторно — через раздражение хе-

морецепторов сосудистого русла; непосредст-

венно — через раздражение центральных

глюкозорецепторов латерального гипотала-

муса, избирательно чувствительных к недо-

статку в крови определенных питательных

веществ.

Существует несколько теорий, объясняю-

щих происхождение ощущений голода при

недостаточном содержании определенного

вида питательных веществ в крови: глюкозы

(глюкозостатическая теория), аминокислот

(аминоацидостатическая теория), жирных

кислот и триглицеридов (липостатическая

теория), продуктов метаболизма цикла Креб-

са (метаболическая теория). Согласно термо-

статической теории, ощущение голода возни-

кает в результате снижения температуры

крови. Наиболее вероятно, что ощущение го-

лода возникает в результате действия всех

перечисленных факторов.

Латеральные ядра гипоталамуса рассмат-

ривают как центр голода. Именно здесь про-

исходит трансформация гуморальной пище-

вой потребности в системное пищевое моти-

вационное возбуждение мозга (пищевую мо-

тивацию).

Пищевая мотивация — вызванное домини-

рующей пищевой потребностью побуждение

организма, определяющее формирование пи-

щевого поведения (поиск, добывание и по-

едание пищи). Субъективным выражением

пищевой мотивации являются эмоции нега-

тивного характера: ощущения жжения, «со-

сания под ложечкой», тошнота, головная

боль и общая слабость.

Центр голода латерального гипоталамуса

возбуждается по триггерному принципу. При

формировании пищевой потребности воз-

буждение нейронов этого центра возникает

не сразу, а через первичные изменения воз-

будимости до критического уровня, после

чего они начинают оказывать восходящие ак-

тивирующие влияния.

Согласно пейсмекерной теории формиро-

вания пищевой мотивации К.В.Судакова,

центр голода латерального гипоталамуса иг-

рает инициативную роль в организации кор-

ково-подкоркового комплекса пищевого мо-

тивационного возбуждения. Возбуждение из

латерального гипоталамуса распространяется

вначале на лимбические и ретикулярные

структуры мозга и лишь затем на кору боль-

шого мозга. В результате избирательного воз-

буждения нейронов передних отделов коры

большого мозга формируется поисковое и

пищедобывательное поведение.

Раздражение электрическим током гипо-

таламического центра голода у животных вы-

зывает гиперфагию — непрерывное поедание

пищи, а его разрушение — афагию (отказ от

пищи).

«Центр голода латерального гипота-

ламуса находится в реципрокных (взаимотор-

мозящих) отношениях с центром насыщения

вентромедиального гипоталамуса. При сти-

349

муляции этого центра наблюдается афагия, а

при его разрушении — гиперфагия.

Б.

Состояние насыщения. В процессе пи-

щедобывательного поведения и поедания

пищи, сопровождающихся непрерывной се-

креторной и моторной деятельностью пище-

варительной системы, весь комплекс аффе-

рентных возбуждений от рецепторов языка,

глотки, пищевода и желудка адресуется цен-

тру насыщения вентромедиального гипота-

ламуса, который реципрокно тормозит дея-

тельность центра голода латерального гипо-

таламуса, что приводит к снижению ощуще-

ний голода. После приема достаточного ко-

личества пищи для удовлетворения пищевой

потребности в результате торможения цент-

ра голода латерального гипоталамуса распа-

дается система пищевого мотивационного

возбуждения, прекращаются пищедобыва-

тельное поведение и потребление пищи. На-

ступает стадия сенсорного насыщения, кото-

рая сопровождается положительной эмо-

цией. Механизм сенсорного насыщения по-

зволяет, с одной стороны, надежно оценить

количество и качество принятой пищи, а с

другой — вовремя «оборвать» чувство голода

и прекратить прием пищи задолго до того,

как в пищеварительном тракте произойдут

образование и всасывание питательных ве-

ществ.

Стадия истинного (метаболического) насы-

щения наступает значительно позднее —

через 1,5—2 ч с момента приема пищи, когда

в кровь начинают поступать питательные ве-

щества.

По мере расхода питательных веществ в

организме и формирования новой пищевой

потребности весь такой цикл повторяется в

прежней последовательности.

Таким образом, голод и насыщение пред-

ставляют собой крайние состояния в ряду яв-

лений между возникновением пищевой по-

требности и ее удовлетворением. Состояние

голода формирует пищевое поведение, а со-

стояние насыщения прекращает его.

14.4.

ПИЩЕВАРЕНИЕ В ПОЛОСТИ РТА.

АКТ ГЛОТАНИЯ

14.4.1.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПИЩИ

В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Завершающим этапом пищевого поведения

является акт еды. Прием и начальную меха-

ническую обработку пищи обеспечивает ро-

товой отдел пищеварительного тракта. По-

ступление пищи в полость рта происходит

благодаря произвольным сокращениям жева-

тельных мышц, опускающих нижнюю че-

люсть, которые возникают в результате воз-

буждения корковых нейронов жевательного

центра. После перехода в ротовую полость

пища подвергается пережевыванию.

Жевание — строго координированный

произвольный процесс, состоящий из повто-

ряющихся движений нижней челюсти, во

время которого происходят измельчение пи-

щи,

смачивание ее слюной, частичная хими-

ческая обработка и формирование пищевого

комка.

А. Структурно-функциональная характе-

ристика жевательного аппарата. В пережевы-

вании пищи участвуют верхняя и нижняя че-

люсти с зубными рядами, жевательная и ми-

мическая мускулатура, слизистая оболочка

рта, язык, щеки, мягкое небо и слюнные же-

лезы, обеспечивающие увлажнение пищи.

Как правило, пережевывание твердой пищи

небольших размеров осуществляется зубами

одной стороны, а больших кусков — попере-

менно, то на одной, то на другой стороне

зубных рядов. Благодаря движениям нижней

челюсти нижние зубы приходят в соприкос-

новение с верхними. Резцы обеспечивают за-

хват и откусывание пищи. Дробление пищи

производят премоляры, а размалывание —

моляры. Сокращения мышц языка и щек

обеспечивают подачу пищи между зубными

рядами. Мышцы губ замыкают ротовую по-

лость и препятствуют выпадению из нее

пищи.

При одном и том же тонусе жевательной

мускулатура на передних зубах развивается

усилие до 30 кг, а на боковых

—

до 80 кг. Же-

вательная мускулатура принадлежит к сило-

вым мышцам, развивающим при своем со-

кращении преимущественно силу, а не ско-

рость. Абсолютная сила жевательных мышц

достигает 390 кг. Однако при усиленном

смыкании зубных рядов в пародонте (тканях,

окружающих и фиксирующих зубы) возника-

ют болевые ощущения, что приводит к реф-

лекторному прекращению или ослаблению

давления, хотя сила мышц еще не исчерпана.

Продолжительность каждого сокращения же-

вательных мышц у человека составляет в

среднем 0,7 с, что определяет частоту жева-

тельного ритма

—

85 циклов/мин.

Б.

Жевательный цикл складывается из пя-

ти последовательных фаз, кривая их записи

называется мастикоциограммой.

Во время покоя, когда рот закрыт, нижняя

челюсть неподвижна, тонус жевательных

мышц минимальный, а между зубными ряда-

ми имеется щель шириной 1—4 мм.

350