Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

вать обновление белков мозга и сердца. По-

ложительный баланс азота, характеризую-

щийся накоплением белка (азота) в организ-

ме,

развивается обычно в условиях преобла-

дания анаболических реакций над катаболи-

ческими.

Г.

Регуляция обмена белков. Гормональная

регуляция белкового обмена может приво-

дить к увеличению его анаболической на-

правленности (влияния соматотропина, ин-

сулина, глюкокортикоидов, тестостерона,

эстрогенов, тироксина), реже способствует

катаболическим эффектам (глюкокортикои-

ды,

тироксин).

Соматотропин (гормон роста) повышает

транспорт аминокислот в клетки и синтез

белка. Этому частично способствует его ката-

болическое действие на жировой обмен, что

снижает скорость окисления аминокислот.

Инсулин повышает поступление в клетки

аминокислот, но аналогичное влияние инсу-

лина на углеводный обмен ограничивает ис-

пользование аминокислот в энергетическом

обмене. Глюкокортикоиды вызывают умень-

шение концентрации белка в большинстве

клеток, повышение концентрации аминокис-

лот в плазме крови, увеличение синтеза белка

в печени и его переход в углеводы (глюконео-

генез).

Анаболический эффект тестостерона

реализуется главным образом в мышечной

ткани. Эстрогены действуют подобно тестос-

терону, но их эффект значительно меньше.

Тироксин повышает скорость обменных реак-

ций во всех клетках. При ограничении по-

ступления с пищей жиров и углеводов он мо-

билизует белки для энергетического исполь-

зования. Если же углеводов, жиров и амино-

кислот в организме достаточно, тироксин

способствует повышению синтеза белка.

15.2.3.

ОБМЕН ЛИПИДОВ

Липиды представлены в организме в основ-

ном нейтральными жирами (триглицерида-

ми),

фосфолипидами, холестерином и жир-

ными кислотами. Последние являются также

существенным компонентом триглицеридов

и фосфолипидов. В структуре триглицеридов

на одну молекулу глицерина приходится три

молекулы жирных кислот, из них стеарино-

вая и пальмитиновая кислоты являются на-

сыщенными, а линолевая и линоленовая —

ненасыщенными.

А. Роль липидов в организме. 1. Липиды

участвуют

в пластическом и энергетическом

обмене. Их пластическая роль реализуется

главным образом фосфолипидами и холесте-

рином. Эти вещества участвуют в синтезе

тромбопластина и миелина нервной ткани,

стероидных гормонов, желчных кислот, про-

стагландинов и витамина D, а также в фор-

мировании биологических мембран, обеспе-

чении их прочности и биофизических

свойств.

2.

Холестерин

ограничивает абсорбцию во-

дорастворимых веществ и некоторых хими-

чески активных факторов. Кроме того, он

уменьшает неощутимые потери воды через

кожу. При ожогах такие потери могут состав-

лять в сутки вместо 300—400 мл до 5—10 л.

3.

Роль липидов в поддержании структуры

и функции клеточных мембран, тканевых

оболочек, покровов тела и в механической

фиксации внутренних органов является ос-

новой защитной роли липидов в организме.

4.

При

повышении

энергетического обмена

жиры активно используются в качестве ис-

точника энергии. В этих условиях ускоряется

гидролиз триглицеридов, продукты которого

транспортируются к тканям и окисляются.

Почти все клетки (в меньшей степени клетки

мозга) могут использовать для получения

энергии наряду с глюкозой жирные кислоты.

5. Жиры являются также источником об-

разования эндогенной воды и являются свое-

образным депо энергии и воды. Депо жира в

организме в виде триглицеридов представле-

ны в основном клетками печени и жировой

ткани. В последней жир может составлять

80—95 % объема клеток. Он используется

главным образом для энергетических целей.

Накопление энергии в форме жира представ-

ляет собой самый экономный способ дли-

тельного ее хранения в организме, так как

при этом единица запасаемой энергии нахо-

дится в сравнительно небольшом объеме ве-

щества. Если количество гликогена, одновре-

менно хранящегося в различных тканях орга-

низма, составляет лишь несколько сотен

граммов, то масса жира, находящегося в раз-

личных депо, — несколько килограммов.

У человека в виде жира хранится в 150 раз

больше энергии, чем в виде углеводов. Жиро-

вые депо составляют 10—25 % массы тела

здорового человека. Их пополнение происхо-

дит в результате приема пищи. Если поступ-

ление энергии, заключенной в пище, преоб-

ладает над расходом энергии, масса жировой

ткани в организме увеличивается — развива-

ется ожирение.

6. Учитывая, что у взрослой женщины

доля жировой ткани в организме составляет в

среднем 20—25 % массы тела — почти вдовое

больше, чем у мужчины (соответственно 12—

14 %), следует полагать, что жир выполняет в

401

женском организме еще и специфические

функции. В частности, жировая ткань обеспе-

чивает женщине резерв энергии, необходи-

мый для вынашивания плода и грудного

вскармливания.

7.

Существуют данные о том, что часть

мужских половых стероидных гормонов в

жировой ткани преобразуется в женские гор-

моны, что является основой косвенного

участия жировой ткани в гуморальной регуля-

ции

функций организма.

Б.

Биологическая ценность различных жи-

ров.

Линолевая и линоленовая ненасыщен-

ные кислоты представляют собой незамени-

мые факторы питания, так как не могут син-

тезироваться в организме из других веществ.

Вместе с арахидоновой кислотой, которая

образуется в организме главным образом из

линолевой кислоты и в небольших количест-

ва поступает с мясной пищей, ненасыщен-

ные жирные кислоты получили название ви-

тамина F (от англ. fat

—

жир). Роль этих кис-

лот состоит в синтезе важнейших липидных

компонентов клеточных мембран, которые

существенно определяют активность фер-

ментов мембран и их проницаемость. Поли-

ненасыщенные жирные кислоты являются

также материалом для синтеза простагланди-

нов — регуляторов многих жизненно важных

функций организма.

8. Два пути метаболического превращения

липидов. При бета-окислении (первый путь)

жирные кислоты превращаются в ацетилко-

энзим-А, который далее расщепляется до

С0

2

и Н

2

0. По второму пути из ацетилкоэн-

зима А образуется ацилцетилкоэнзим А, ко-

торый превращается далее в холестерин или в

кетоновые тела.

В печени жирные кислоты расщепляются

до небольших фракций, в частности до аце-

тилкоэнзима А, используемого в энергети-

ческом обмене. В печени синтезируются

триглицериды, главным образом из углево-

дов,

реже — из белков. Там же происходят

синтез из жирных кислот других липидов и

(при участии дегидрогеназ) снижение насы-

щенности жирных кислот.

Г.

Транспорт липидов лимфой и кровью. Из

кишечника весь жир всасывается в лимфу

в виде мелких капель диаметром 0,08—

0,50 мкм — хиломикронов. На их внешней

поверхности адсорбируется небольшое коли-

чество белка апопротеина В, повышающего

поверхностную стабильность капель и пред-

упреждающего прилипание капель к стенке

сосуда.

Через грудной лимфатический проток хи-

ломикроны попадают в венозную кровь, при

этом через

1

ч после приема жирной пищи их

концентрация может достигать 1—2 %, а

плазма крови становится мутной. Через не-

сколько часов плазма очищается с помощью

гидролиза триглицеридов липопротеиновой

липазой, а также путем отложения жира в

клетках печени и жировой ткани.

Жирные кислоты, попадая в кровь, могут

соединяться с альбумином. Такие соедине-

ния называют свободными жирными кисло-

тами; их концентрация в плазме крови в ус-

ловиях покоя равна в среднем 0,15 г/л. Каж-

дые 2—3 мин это количество наполовину

расходуется и обновляется, поэтому вся по-

требность организма в энергии может быть

удовлетворена окислением свободных жир-

ных кислот без использования углеводов и

белков. В условиях голодания, когда углево-

ды практически не окисляются, так как их

запас невелик (около 400 г), концентрация

свободных жирных кислот в плазме крови

может возрастать в 5—8 раз.

Особой формой транспорта липидов кро-

вью являются также липопротеины (ЛП),

концентрация которых в плазме крови в

среднем равна 7,0 г/л. При ультрацентрифу-

гировании ЛП разделяются на классы по ве-

личине их плотности и содержанию различ-

ных липидов. Так, в ЛП низкой плотности

(ЛПНП) содержится относительно много

триглицеридов и до 80 % холестерина плаз-

мы.

Эти ЛП захватываются клетками тканей

и разрушаются в лизосомах. При большом

количестве в крови ЛПНП их захватывают

макрофаги интимы кровеносных сосудов, на-

капливающие, таким образом, низкоактив-

ные формы холестерина и являющиеся ком-

понентом атеросклеротических бляшек.

Молекулы ЛП высокой плотности

(ЛПВП) на 50 % состоят из белка, в них от-

носительно мало холестерина и фосфолипи-

дов.

Эти ЛП способны адсорбировать холес-

терин и его эфиры из стенок артерий и пере-

носить их в печень, где они преобразуются в

желчные кислоты. Тем самым ЛПВП могут

препятствовать развитию атеросклероза, поэ-

тому по соотношению концентраций ЛПВП

и ЛПНП можно судить о величине риска на-

рушений липидного обмена, приводящих к

атеросклеротическим поражениям. На каж-

дые 10 мг/л снижения концентрации холес-

терина липопротеинов низкой плотности от-

мечено уменьшение на 2 % смертности от

ишемической болезни сердца, представляю-

щей собой результат развития главным обра-

зом атеросклероза.

Д. Факторы, влияющие на концентрацию

холестерина в крови. Нормальная концентра-

402

ция в плазме крови холестерина колеблется в

пределах

1,2—3,5

г/л. Кроме пищи, источни-

ком холестерина плазмы является эндоген-

ный холестерин, синтезируемый в основном

в печени. Концентрация холестерина в плаз-

ме крови зависит от ряда факторов.

1.

Определяется количеством и активнос-

тью ферментов эндогенного синтеза холесте-

рина.

2.

Диета с высоконасыщенным жиром

может привести к повышению концентрации

холестерина в плазме на 15—25 %, так как

при этом увеличивается отложение жира в

печени, образуется больше ацетилкоэнзима

А, участвующего в продукции холестерина.

С другой стороны, диета с повышенным ко-

личеством ненасыщенных жирных кислот

способствует незначительному или умерен-

ному снижению концентрации холестери-

на. Снижает концентрацию холестерина в

ЛПНП прием овсяной пищи, способствую-

щей повышению синтеза желчных кислот в

печени и за счет этого — снижению образо-

вания ЛПНП.

3.

Уменьшению концентрации холестери-

на и повышению содержания в плазме крови

ЛПВП способствуют регулярные физические

упражнения. Особенно эффективны ходьба,

бег, плавание. При выполнении физических

упражнений риск развития атеросклероза у

мужчин снижается в 1,5, а у женщин — в 2,4

раза. У лиц физически неактивных и тучных

имеется тенденция к увеличению концентра-

ции ЛПНП.

4.

Способствует повышению концентра-

ции холестерина снижение секреции инсули-

на и тиреоидных гормонов.

5.

У некоторых лиц нарушения обмена хо-

лестерина могут развиваться за счет измене-

ния активности рецепторов ЛП при нормаль-

ном количестве в плазме крови холестерина

и ЛП. Чаще всего это связано с курением и

изменениями концентрации в крови выше-

указанных гормонов.

Е.

Регуляция липидного обмена. Гормо-

нальная регуляция обмена триглицеридов за-

висит от количества глюкозы в крови. При

его снижении мобилизация жирных кислот

из жировой ткани ускоряется за счет сниже-

ния секреции инсулина. При этом ограничи-

вается и депонирование жира — большая его

часть используется для получения энергии.

При физической нагрузке и стрессах акти-

вация симпатической нервной системы, по-

вышение секреции катехоламинов, кортико-

тропина и глюкокортикоидов приводят к уве-

личению активности гормоночувствительной

триглицерид-липазы жировых клеток, в ре-

зультате в крови повышается концентрация

жирных кислот. При интенсивных и длитель-

ных стрессах это может приводить к разви-

тию нарушений липидного обмена и атеро-

склероза. Практически так же действует со-

матотропный гормон гипофиза.

Тиреоидные гормоны, первично влияя на

скорость энергетического обмена, приводят

к снижению количества ацетилкоэнзима А и

других метаболитов липидного обмена, в ре-

зультате способствуя быстрой мобилизации

жира.

15.2.4.

ОБМЕН УГЛЕВОДОВ

Углеводы поступают в организм в основном в

виде полисахаридов растительного (крахмал)

и животного (гликоген) происхождения. Ко-

нечными продуктами их гидролиза в пищева-

рительном тракте являются глюкоза (80 %

этих продуктов), а также фруктоза и галакто-

за, которые после всасывания в кровь быстро

превращаются в глюкозу. Таким образом,

глюкоза представляет собой общий конеч-

ный продукт транспорта углеводов кровью.

Концентрация в плазме крови глюкозы —

важный параметр гомеостазиса. Она колеб-

лется в пределах 0,8—1,0 г/л (4,4—5,5 ммоль/л)

через 3—4 ч после еды. Прием большого ко-

личества рафинированных углеводов приво-

дит к повышению концентрации глюкозы у

здорового человека до 1,4 г/л (7,7 ммоль/л).

А. Роль углеводов в организме и пути их

преобразования. 1.

Пластическая

роль углево-

дов состоит в том, что глюкоза, галактоза и

другие сахара входят в состав гликопротеи-

нов плазмы крови, а также в состав глико-

протеинов и гликолипидов, играющих важ-

ную роль в рецепторной функции клеточных

мембран. Промежуточные продукты окисле-

ния глюкозы (пентозы) входят в состав нук-

леотидов и нуклеиновых кислот. Глюкоза не-

обходима для синтеза некоторых аминокис-

лот и липидов.

2.

Более 90 % углеводов расходуется для

выработки энергии. В клетках глюкоза ис-

пользуется как источник энергии путем фос-

форилирования при участии фермента гексо-

киназы (в большинстве клеток) или глюко-

киназы (в печени). Основная часть глюкозы,

пройдя ряд преобразований и включаясь в

цикл Кребса, расходуется на синтез АТФ в

процессе окислительного фосфорилирова-

ния; примерно '/5 химической энергии глю-

козы переходит в тепловую энергию.

В отсутствие кислорода АТФ может еще

образовываться в течение нескольких минут

403

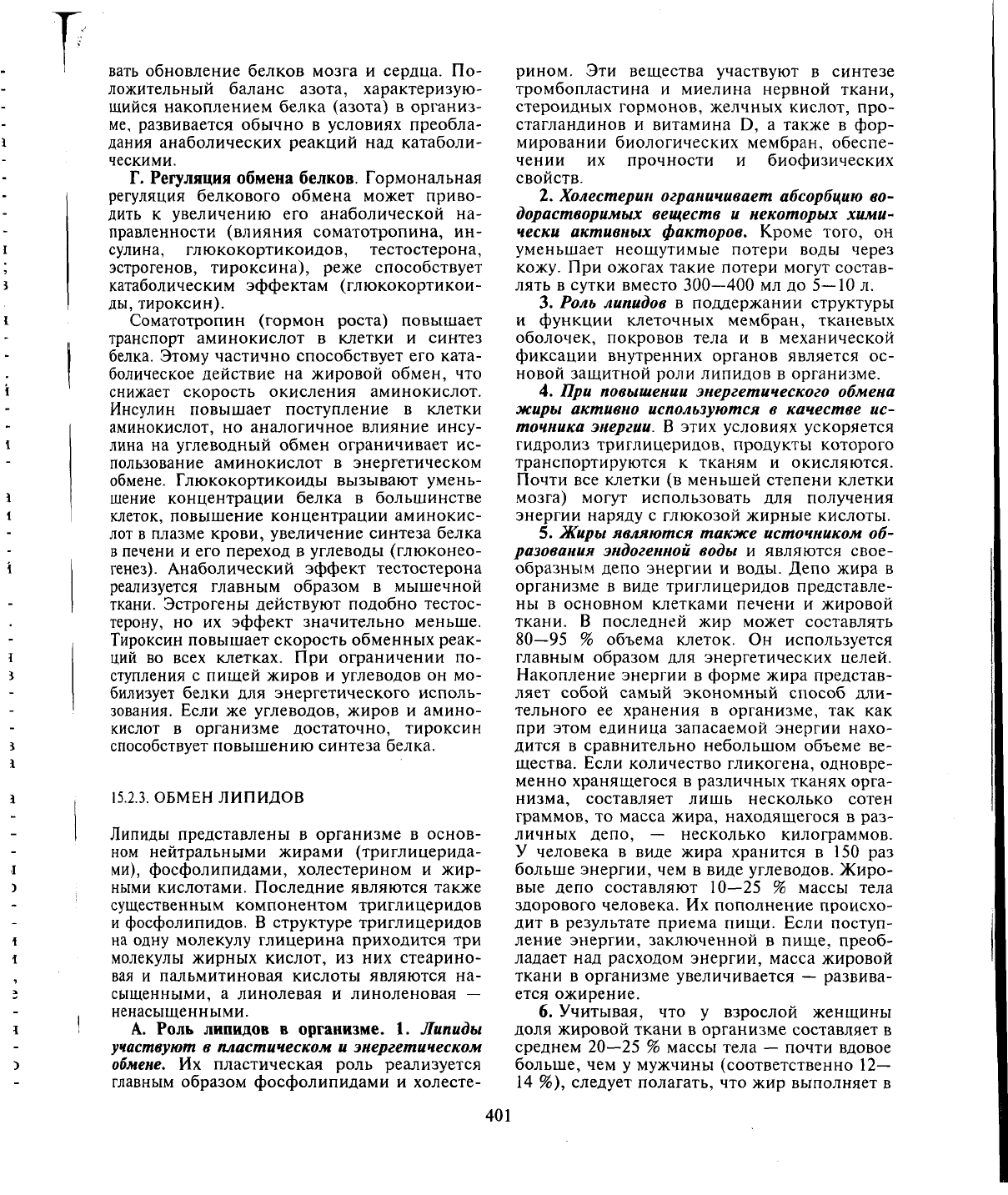

Схема 15.1. Стадии извлечения энергии из питательных веществ

(по Л.Стрийеру, 1985)

ЖИРЫ

ПОЛИСАХАРИДЫ

БЕЛКИ

Жирные кислоты Глюкоза

и

другие Аминокислоты

и

глицерол сахара

Стадия

I

Стадия

Стадия

за счет энергии анаэробного (бескислородно-

го) расщепления глюкозы — гликолиза. При

этом в АТФ переходит лишь 3 % энергии мо-

лекулы глюкозы, а выделяющаяся из клеток в

этих условиях молочная кислота использует-

ся в энергетическом обмене печени и мио-

карда.

Существует и третий, дополнительный

путь энергетического использования глюко-

зы — без образования АТФ; он получил на-

звание пентозофосфатного, или фосфоглю-

конатного. В печени он составляет около

30 % преобразования глюкозы, в жировых

клетках — несколько больше. Энергия, осво-

бождающаяся при этом из молекул глюкозы,

расходуется главным образом для образова-

ния НАДФН (никотин-амид-адениндинукле-

отидфосфата), который служит донором во-

дорода и электронов, необходимых для син-

тетических процессов, — образования глав-

ным образом желчных кислот, стероидных

гормонов и нуклеиновых кислот. Использо-

вание глюкозы в обмене энергии отражает

схема 15.1.

Образование гликогена (гликогенез) под-

держивает процессы депонирования углево-

дов.

Гликоген есть во всех клетках организма,

но больше его в миоцитах и гепатоцитах, где

гликоген составляет соответственно 1—3 и 5—

8 % массы клетки. Превращение глюкозы в

гликоген или жир происходит в клетках пече-

ни и жировой ткани, когда глюкоза активно

не используется, а запасы ее, которых хватает

обычно на 12—24 ч, достаточны. Количество

гликогена в организме человека составляет в

среднем 400 г он легче липидов мобилизуется

на срочные нужды обмена энергии.

Когда запасы углеводов низки, например

при их активном использовании во время

стресса, некоторое количество глюкозы обра-

зуется из аминокислот и глицерина, т.е. раз-

вивается глюконеогенез.

Б.

Регуляция обмена углеводов. Повыше-

ние концентрации глюкозы в крови (гипер-

гликемия) не опасно для жизни, но может

приводить к увеличению осмотического дав-

ления плазмы крови. При гипергликемии

происходит повышение секреции инсулина,

активируются транспорт глюкозы в клетки и

дальнейшие ее превращения.

Инсулин

является единственным гормоном

анаболического действия на углеводный

обмен. Он в 10 раз и более повышает прони-

цаемость к глюкозе клеточных мембран и

скорость мембранного транспорта глюкозы.

Клетки мозга, однако, практически не испы-

тывают такого влияния. В печени инсулин

стимулирует синтез гликогена и тормозит об-

разование глюкозы из аминокислот.

Повышение секреции инсулина при гипер-

гликемии происходит двумя путями: 1) в ре-

зультате непосредственного стимулирующего

действия глюкозы на В-клетки поджелудоч-

ной железы и 2) путем активирующего влия-

ния глюкозы плазмы крови на глюкорецепто-

ры гипоталамуса и последующего повышения

парасимпатических влияний на секрецию

инсулина.

При снижении же концентрации глюкозы

в крови (гипогликемия) ускоряется гликоге-

404

нолиз (превращение гликогена в глюкозу)

под влиянием фосфорилазы, активируемой

гормоном поджелудочной железы глюкаго-

ном и гормоном мозгового вещества надпо-

чечников адреналином. Оба эти гормона

более важны для острой и кратковременной

регуляции содержания глюкозы в крови.

Активность фосфорилазы в печени и мы-

шечной ткани увеличивается также при эрго-

тропных реакциях, характеризующихся отно-

сительным преобладанием катаболических

процессов в условиях некомфортной внеш-

ней среды. В этих случаях возбуждение

термо-, хемо- и проприорецепторов приво-

дит к активации подкорковых центров мозга,

возбуждению симпатической нервной систе-

мы и увеличению секреции в надпочечниках

катехоламинов.

Ингибирует гексокиназу и тем самым так-

же способствует повышению концентрации

глюкозы в крови соматотропин. Процессы

глюконеогенеза, также приводящие к разви-

тию гипергликемии, ускоряются под влияни-

ем глюкокортикоидов, секреция которых по-

вышается под действием кортикотропина ги-

пофиза.

К «контринсулярным», или катаболичес-

ким, гормонам, регулирующим обмен углево-

дов,

кроме глюкагона, катехоламинов, корти-

котропина и выделяющихся под его влияни-

ем глюкокортикоидов, относят соматотропин

и йодсодержащие гормоны щитовидной же-

лезы (тироксин, трийодтиронин).

15.2.5.

МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН

Соли являются составной частью жидкостей

внутренней среды организма. Их функции

многообразны. Они 1) играют роль кофакто-

ров в энзиматических реакциях; 2) участвуют

в регуляции кислотно-основного равновесия;

3) обеспечивают процессы свертывания кро-

ви,

4) создают мембранный потенциал и по-

тенциал действия возбудимых клеток.

Минеральные вещества входят в структу-

ры самых различных органов тела. Суточная

потребность в них варьирует у человека от

нескольких микрограммов до нескольких

граммов в сутки. Наиболее важное значение

для организма имеют натрий, калий, хлор,

кальций, магний, фосфор, железо, йод, фтор.

Натрий и калий определяют величину рН,

осмотическое давление, объем жидкостей

тела. Они участвуют в формировании био-

электрических потенциалов, в транспорте

аминокислот, Сахаров и ионов через мембра-

ну клеток. Натрий составляет 93 % всех кати-

онов плазмы крови, его концентрация равна

135—145 ммоль/л. Калий — в основном внут-

риклеточный катион, в плазме крови его

концентрация равна 3,3—4,9 ммоль/л.

Дневной пищевой рацион жителей циви-

лизованных стран содержит в среднем 10—

12 г хлорида натрия, однако истинная по-

требность человека в нем значительно ниже

и приближается к 5—8 г, а по некоторым

данным, — к 2—3 г. Это количество хлорида

натрия содержится в обычной пище, что ста-

вит под сомнение необходимость ее допол-

нительного подсаливания.

Избыточный прием поваренной соли

может приводить к увеличению объемов

жидкостей тела, повышению нагрузки на

сердце и почки. Увеличение в этих условиях

проникновения натрия, а с ним и воды в

межклеточные промежутки тканей стенки

кровеносных сосудов способствует их набу-

ханию и утолщению, а также сужению про-

света сосудов. Ускоренное проникновение

натрия в гладкомышечные клетки стенки

сосуда увеличивает нагрузку на ионные на-

сосы, что может привести к нарушению их

работы, накоплению натрия в клетках, депо-

ляризации мембраны и повышению тонуса

гладких мышц сосудов. Все эти явления

способствуют сужению сосудов, росту обще-

го периферического сопротивления сосуди-

стой системы, повышению артериального

давления. В популяциях, склонных к по-

вышению кровяного давления, около '/3

людей реагируют снижением артериального

давления на ограничение приема натрия с

пищей. Вместе с тем риск развития при ги-

пертензии инсульта (кровоизлияние в мозг)

увеличивается при ограничении приема

калия. Диета со сниженным содержанием

натрия и увеличенным содержанием калия

может приводить к предупреждению ин-

сультов. Недостаток в пище калия может

стать причиной развития дистрофии даже

при нормальном приеме белка. Суточная

потребность в калии соответствует 1 г на

1000 ккал пищевого рациона. Особенно бо-

гаты калием абрикосы, виноград, черно-

слив,

картофель.

Постоянство содержания ионов натрия и

калия в плазме крови поддерживается в ос-

новном почками. При снижении концентра-

ции натрия и увеличении калия повышается

реабсорбция натрия и снижается реабсорб-

ция калия, а также растет секреция калия в

почечных канальцах под влиянием минера-

локортикоида коры надпочечников альдосте-

рона. Напротив, увеличение концентрации

натрия приводит к повышению секреции на-

405

трийуретических факторов, в частности про-

стагландинов, а также предсердного и мозго-

вого натрийуретических пептидов.

Кальций содержится в виде фосфатов в

костях, а также в тканях зубов и, следова-

тельно, обеспечивает опорную функцию.

Ионизированный кальций в возбудимых тка-

нях выполняет роль фактора электросекре-

торного и электромеханического сопряже-

ния. Присутствие кальция в оптимальных

концентрациях является условием нормаль-

ного функционирования клеточных мембран.

Кальций активно участвует в реакциях гемо-

стаза.

Концентрация кальция в плазме крови

равна 2,4—2,6 ммоль/л, суточная потреб-

ность в нем приближается к 1,5 г. Для бере-

менных женщин и для детей оптимальным

считают прием в 1,5 раза большего количест-

ва кальция. Поступает этот катион в орга-

низм с молочными продуктами. Дополни-

тельный его прием в виде карбоната, глюко-

ната или лактата кальция примерно до 1 г в

сутки может существенно ограничить разви-

тие остеопороза («молчащий вор»), т.е. раз-

режения костей, повышающего опасность

переломов. Это заболевание развивается в

пожилом возрасте у мужчин и несколько

раньше (в постменопаузе) у женщин.

Постоянство концентрации ионов каль-

ция в плазме крови обеспечивается противо-

положным влиянием на кальциевый обмен

паратгормона паращитовидных и тиреокаль-

цитонина щитовидной желез. При повыше-

нии концентрации кальция в плазме крови

угнетается секреция паратгормона и увеличи-

вается выделение тиреокальцитонина; пос-

ледний активирует остеобласты костной

ткани и повышает переход кальция из крови

в кости. Паратгормон, напротив, повышает

активность остеокластов костей, увеличивает

поступление кальция в кровь из костной

ткани, а также всасывание его в кишечнике и

реабсорбцию в почечных канальцах. Секре-

ция этого гормона растет при снижении кон-

центрации кальция в плазме крови.

Магний является катализатором многих

внутриклеточных процессов, особенно свя-

занных с углеводным обменом. Магний сни-

жает возбудимость нервной системы и сокра-

тительную активность скелетных мышц, спо-

собствует расширению кровеносных сосудов,

уменьшению частоты сокращений сердца и

снижению артериального давления. Кон-

центрация магния в плазме крови равна

0,65—1,10 ммоль/л, суточная потребность в

нем — около 0,4 г. Содержится магний в про-

дуктах растительного происхождения.

Фосфор входит в состав фосфорно-каль-

циевых соединений костного вещества, а

также анионов внутриклеточной жидкости,

макроэргических соединений, коферментов

тканевого дыхания и гликолиза. Соли фос-

форной кислоты и ее эфиров являются ком-

понентами буферных систем поддержания

кислотно-основного состояния тканей. Кон-

центрация фосфора в сыворотке крови равна

0,81

—

1,45 ммоль/л, суточная потребность в

фосфоре — примерно 1,2 г, у беременных и

кормящих женщин — до

1,6—1,8

г. Фосфор

поступает в организм главным образом с мо-

лочными, мясными, рыбными и зернобобо-

выми продуктами.

Микроэлементами называют химические

элементы, содержащиеся в организме и пище

в крайне малых количествах. Из них наибо-

лее важное функциональное значение имеют

железо, фтор, йод, медь, марганец, цинк, ко-

бальт, хром. Большая часть микроэлементов

входит в состав молекул ферментов, гормо-

нов,

витаминов или катализаторов их дейст-

вия на ферментативные процессы.

Железо абсолютно необходимо для транс-

порта кислорода и для окислительных реак-

ций, так как оно входит в состав гемоглобина

и цитохромов митохондрий; концентрация

его в крови в комплексе с транспортным бел-

ком трансферрином в норме равна 1,0—

1,5 мг/л. Суточная потребность в железе для

мужчин соответствует 10 мг, для женщин де-

тородного возраста в связи с менструальны-

ми кровопотерями эта величина значительно

больше и приближается к 18 мг. Для бере-

менных и кормящих женщин в связи с по-

требностями детского организма этот па-

раметр приближается соответственно к 33 и

38 мг. Недостаточность поступления железа в

организм встречается часто: в странах Евро-

пы у 10—30 % женщин детородного возраста

выявляется железодефицитная анемия. Же-

лезо содержится в мясе, печени, зернобобо-

вых^ продуктах, гречневой и пшенной крупах.

Йод представляет собой единственный из

известных микроэлементов, участвующих в

построении молекул гормонов. До 90 % цир-

кулирующего в крови органического йода

приходится на долю тироксина и трийодти-

ронина. Недостаточное поступление в орга-

низм йода может быть причиной нарушения

функций щитовидной железы. Концентрация

йода в плазме крови равна 10—15 мкг/л. Су-

точная потребность составляет 100—150 мкг,

для беременных и кормящих женщин —

180—200 мкг. Источниками йода являются

морские растения и морская рыба, мясо и

молочные продукты.

406

Фтор обеспечивает защиту зубов от карие-

са. Предполагают, что он блокирует микро-

элементы, необходимые для активации бак-

териальных ферментов. Фтор стимулирует

кроветворение, реакции иммунитета, предуп-

реждает развитие старческого остеопороза.

Суточная потребность во фторе равна 0,5—

1,0 мг; он поступает в организм с питьевой

водой, рыбой, орехами, печенью, мясом,

продуктами из овса.

15.2.6.

ОБМЕН ВОДЫ

Вода составляет 55—60 % массы тела челове-

ка. У лиц с пониженным содержанием в ор-

ганизме жира этот показатель приближается

к 70 %. В организме взрослого человека мас-

сой тела 65 кг содержится в среднем 40 л

воды: 25 л входит в состав внутриклеточной и

15 л

—

внеклеточной жидкости; третья часть

последней является компонентом крови

(внутрисосудистой жидкости). У женщин в

связи с большим содержанием жира в тканях

объем воды в организме значительно мень-

ше,

чем у мужчин.

А. Роль воды в организме. 1. Вода консти-

туционная — компонент клеток и тканей ор-

ганизма.

2.

Вода — наилучший растворитель для

многих биологически важных веществ, она

обеспечивает условия для образования дис-

персных форм липидов и белков; является

основной средой, а во многих случаях

—

обя-

зательной участницей многих биохимических

реакций (свободная вода).

3.

Способствуя гидратации макромолекул,

вода участвует в их активации (связанная

вода).

4.

Растворяя конечные продукты обмена

веществ, вода способствует их экскреции по-

чками и другими органами выделения.

5.

Высокая теплота испарения воды

—

фак-

тор,

обеспечивающий приспособление орга-

низма к высокой температуре окружающей

среды.

Недостаточное содержание в организме

воды (дегидратация) может приводить к сгу-

щению крови, ухудшению ее реологических

свойств, нарушению кровотока. При сниже-

нии количества воды на 20 % наступает

смерть. Избыток воды может приводить к

развитию водной интоксикации, проявляю-

щейся, в частности, в набухании клеток, сни-

жении в них осмотического давления. Осо-

бенно чувствительны к таким изменениям

нервные клетки мозга.

Б.

Биологическая ценность воды. В по-

следние десятилетия наметилась новая тен-

денция в учении о питьевой воде. К прежне-

му (гигиеническому) подходу присоедини-

лась оценка физиологической (биологичес-

кой) полноценности воды. Питьевая вода яв-

ляется важнейшим источником кальция, маг-

ния, ряда микроэлементов. Их усвоение и

биологическая ценность могут быть выше,

чем при их всасывании из продуктов расщеп-

ления пищевых веществ. Так, кальций воды

усваивается на 90 %, а кальций пищевых ве-

ществ

—

только на 30 %. Поскольку в кипяче-

ной воде содержание минеральных компонен-

тов снижено, ее постоянное использование

вместо сырой воды повышает нагрузку на ор-

ганы водно-солевого обмена за счет реаб-

сорбции ионов, что увеличивает риск разви-

тия некоторых заболеваний.

В живом организме часть воды, взаимо-

действуя с тканями, упорядочивает свою

структуру. Структурированную воду человек

получает со свежими растительными и жи-

вотными продуктами, а также при питье

свежеталой воды, в которой после размора-

живания около 80 % молекул сохраняют

льдоподобную структуру. Такая вода облада-

ет более высокой биологической активнос-

тью,

чем обычная. В экспериментах на жи-

вотных показано ее действие на микросомы

и митохондрии гепатоцитов, тормозящее

влияние на всасывание из кишечника уг-

леводов, повышение устойчивости эритро-

цитов, адаптогенное действие. Рабочие го-

рячих цехов под влиянием такой воды

лучше переносят воздействие на организм

отрицательных факторов производственной

среды.

Тяжелая вода, отличающаяся от обычной

большим содержанием окиси дейтерия (тя-

желого изотопа водорода) и большим удель-

ным весом, обладает иным биологическим

действием по сравнению с обычной водой,

содержащей 0,02 % этого вещества. При экс-

периментальном повышении в воде концент-

рации окиси дейтерия увеличивается возбу-

димость ЦНС, усиливаются выбросы адрена-

лина на стрессорные раздражители. Тяжелая

вода, как выяснилось, обладает радиозащит-

ным эффектом.

В.

Потребность в воде и ее выведение.

Взрослый человек потребляет в сутки в сред-

нем 2,5 л воды, дополнительно в организме

используется примерно 300 мл метаболичес-

кой воды. Выведение воды происходит с

мочой (в среднем 1,5 л в сутки), с выдыхае-

мым воздухом, через кожу (в условиях ней-

тральной температуры без потоотделения —

0,9 л) и с калом (0,1 л). В обычных условиях

количество воды, участвующей в обмене ве-

407

ществ в организме человека, не превышает

5 % массы тела в сутки.

Объем жидкости в организме — важный

параметр гомеостазиса. При изменениях со-

отношения объемов вне- и внутриклеточной,

вне-

и внутрисосудистой жидкости развива-

ются перераспределительные реакции. Так,

стабильность объема внутрисосудистой жид-

кости часто обеспечивается за счет интерсти-

циальной (тканевой) жидкости путем изме-

нений скорости процессов фильтрации или

реабсорбции воды через стенки сосудов мик-

роциркуляции в различных тканях. Этот ме-

ханизм не связан с содержанием в жидкостях

натрия. Однако большая часть механизмов

регуляции объема жидкости в организме свя-

зана с процессами обмена натрия. Натрий

составляет более 90 % катионов плазмы. До-

минирующая роль натрия в объемной регуля-

ции сформировалась в процессе эволюции:

пресноводным животным приходилось с

большим трудом извлекать натрий из внеш-

ней среды, поэтому происходило развитие

регулирующей системы задержки натрия в

организме и в отдельных его клетках. Эти ме-

ханизмы не утратили своего значения и у

высших животных.

При снижении объема внутрисосудистой

жидкости, например при ограничении по-

ступления воды в организм, обильном потоот-

делении, ортостатических реакциях и крово-

потере, активируется почечно-надпочечнико-

вая система задержки натрия в организме, что

приводит к увеличению концентрации натрия

в плазме крови и может стать одним из факто-

ров,

способствующих формированию жажды.

Жажда представляет собой реакцию орга-

низма на повышение осмотического давле-

ния и снижение объемов жидкостей. На базе

мотивации жажды формируется специфичес-

кий поведенческий акт, ориентированный на

поиск воды в среде обитания.

Стимулы, способствующие возникнове-

нию жажды, разнообразны.

1.

Повышение осмотического давления

клеточной жидкости, снижение объема кле-

ток, уменьшение объема внеклеточной жид-

кости; эти изменения могут развиваться вза-

имосвязанно.

2.

Одной из причин появления жажды

может быть высыхание слизистой оболочки

рта; последнее является результатом умень-

шения слюноотделения, следствием потери

жидкости при разговоре, одышке, курении и

др.

Выраженность жажды обычно уменьша-

ется при полоскании рта.

3.

Одним из факторов, обеспечивающих

формирование жажды, является действие ан-

гиотензина. Введение его через канюлю в

мозг спящей крысы вызывает пробуждение

животного и движение к поилке с водой.

Аналогичным действием обладает и натрийу-

ретический гормон.

Субъективно жажда переживается как

одно из наиболее сильных влечений чело-

века. Б.Дж. Роле и Э.Т. Роле в монографии

«Жажда» (1984) так описывают состояние пу-

тешественника, выжившего после длительно-

го перехода через пустыню: «...Какая сладкая

вода!.. Как вкусно! Самое благородное вино...

божественный нектар...».

Механизм утоления жажды, или водного

насыщения, до конца не раскрыт. В виде

первичного насыщения оно возникает в про-

цессе питья

—

до всасывания воды. По-види-

мому, это явление, как и первичное насыще-

ние пищей, развивается благодаря растяже-

нию стенок желудка и возбуждению его меха-

норецепторов. Вторичное (истинное) водное

насыщение формируется при восстановле-

нии параметров водно-солевого гомеостазиса

в результате всасывания принятой воды.

Точная локализация в мозге центра волю-

морегуляции до настоящего времени не уста-

новлена. Предполагают, что он находится в

составе ядер гипоталамуса и среднего мозга.

Этот центр имеет афферентные связи с пери-

ферией, реализующиеся с помощью объем-

ных рецепторов (волюморецепторов), осмо-

рецепторов. Рецепторы объема обнаружены

главным образом в сосудах низкого давления

(легочных венах) и в предсердиях. Такие ре-

цепторы есть и в артериях, в частности сон-

ных. Они реагируют на значительные объем-

ные сдвиги, достигающие ±10 %.

15.2.7.

ВИТАМИНЫ

Витамины

—

биологически активные вещест-

ва, поступающие с пищей и необходимые для

регуляции биохимических процессов.

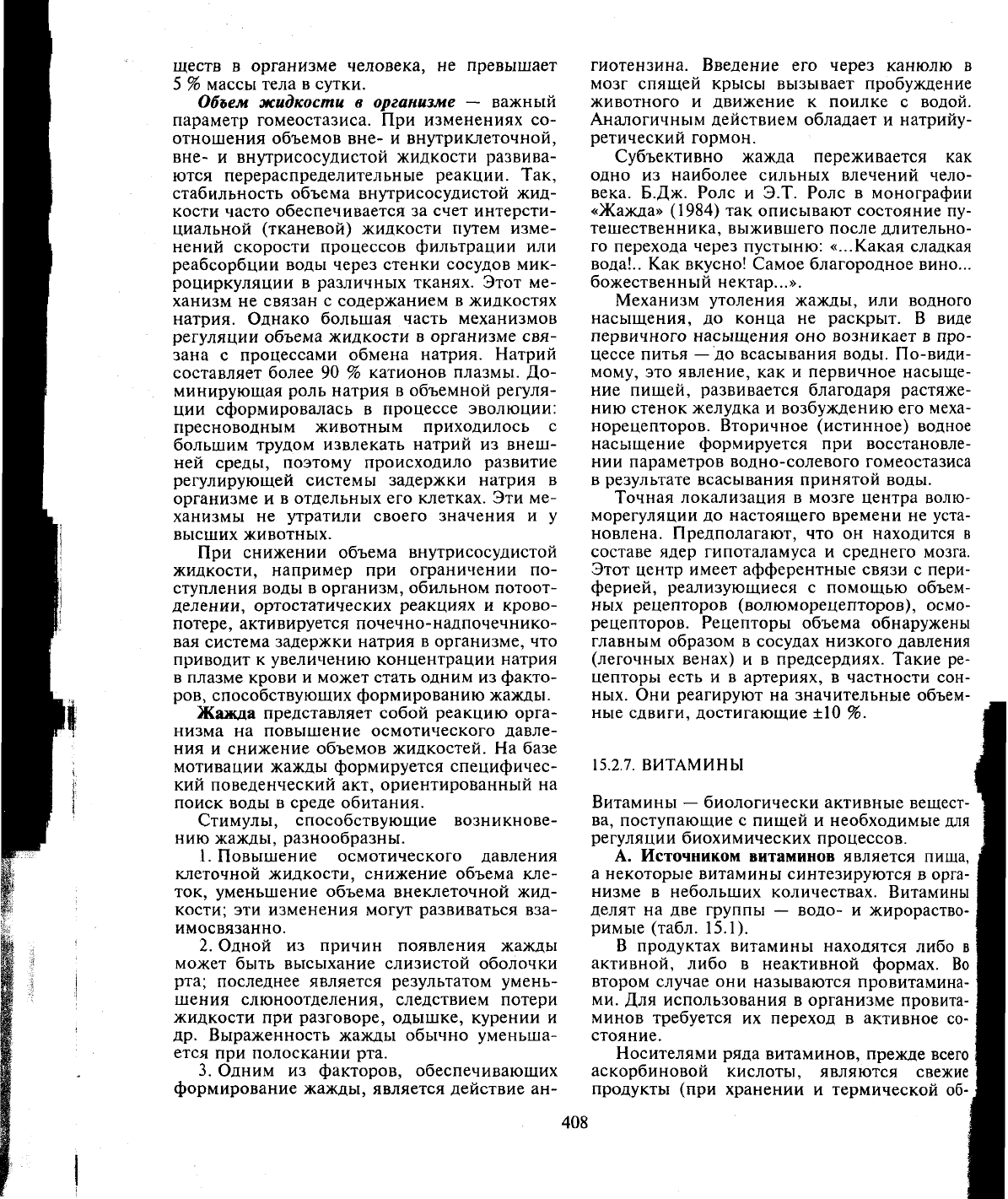

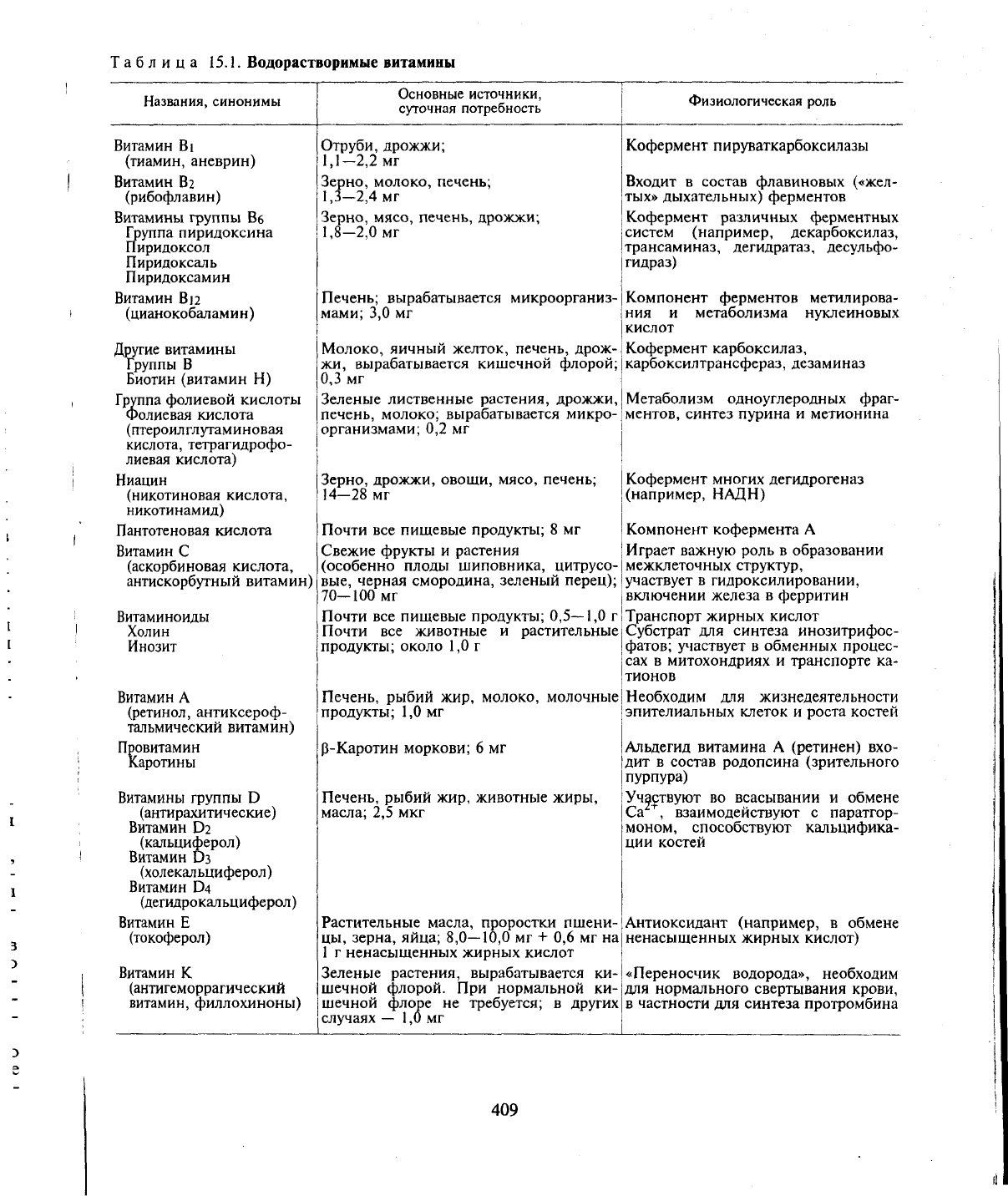

А. Источником витаминов является пища,

а некоторые витамины синтезируются в орга-

низме в небольших количествах. Витамины

делят на две группы — водо- и жирораство-

римые (табл. 15.1).

В продуктах витамины находятся либо в

активной, либо в неактивной формах. Во

втором случае они называются провитамина-

ми.

Для использования в организме провита-

минов требуется их переход в активное со-

стояние.

Носителями ряда витаминов, прежде всего

аскорбиновой кислоты, являются свежие

продукты (при хранении и термической об-

408

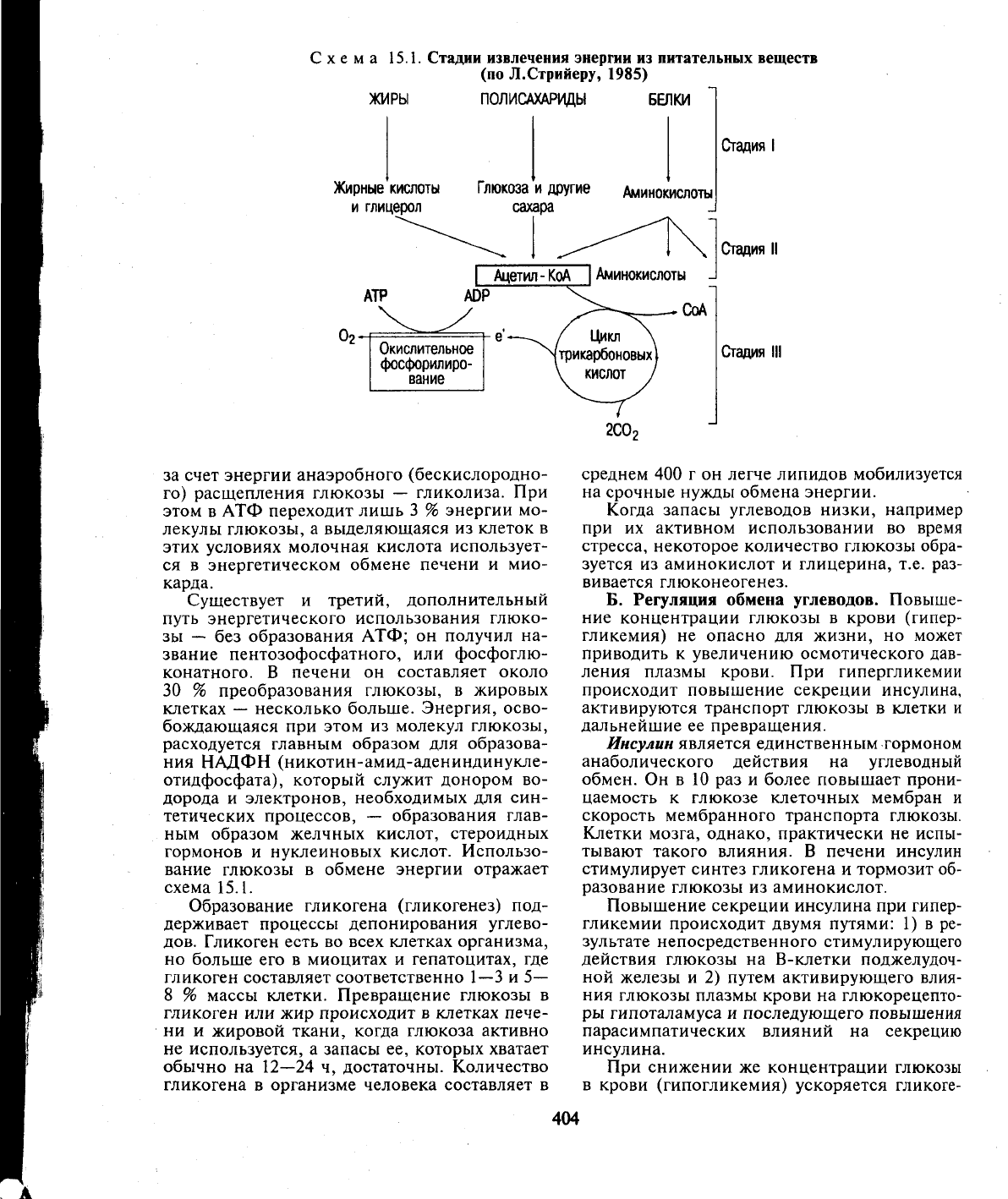

Таблица 15.1. Водорастворимые витамины

Названия, синонимы

Основные источники,

суточная потребность

Физиологическая роль

Витамин Bi

(тиамин, аневрин)

Витамин Вг

(рибофлавин)

Витамины группы Вб

Группа пиридоксина

Пиридоксол

Пиридоксаль

Пиридоксамин

Витамин Bi2

(цианокобаламин)

Другие витамины

Группы В

Биотин (витамин Н)

Группа фолиевой кислоты

Фолиевая кислота

(птероилглутаминовая

кислота, тетрагидрофо-

лиевая кислота)

Ниацин

(никотиновая кислота,

никотинамид)

Пантотеновая кислота

Витамин С

(аскорбиновая кислота,

антискорбутный витамин)

Витаминоиды

Холин

Инозит

Витамин А

(ретинол, антиксероф-

тальмический витамин)

Провитамин

Каротины

Витамины группы D

(антирахитические)

Витамин D2

(кальциферол)

Витамин £)з

(холекальциферол)

Витамин D4

(дегидрокальциферол)

Витамин Е

(токоферол)

Витамин К

(антигеморрагический

витамин, филлохиноны)

Отруби, дрожжи;

1,1-2,2

мг

Зерно, молоко, печень;

1,3—2,4

мг

Зерно, мясо, печень, дрожжи;

1,8-2,0

мг

Печень; вырабатывается микроорганиз-

мами; 3,0 мг

Молоко, яичный желток, печень, дрож-

жи,

вырабатывается кишечной флорой;

0,3 мг

Зеленые лиственные растения, дрожжи,

печень, молоко; вырабатывается микро-

организмами; 0,2 мг

Зерно, дрожжи, овощи, мясо, печень;

14-28 мг

Почти все пищевые продукты; 8 мг

Свежие фрукты и растения

(особенно плоды шиповника, цитрусо-

вые,

черная смородина, зеленый перец);

70-100 мг

Почти все пищевые продукты;

0,5—1,0

г

Почти все животные и растительные

продукты; около 1,0 г

Печень, рыбий жир, молоко, молочные

продукты; 1,0 мг

р-Каротин моркови; 6 мг

Печень, рыбий жир, животные жиры,

масла; 2,5 мкг

Растительные масла, проростки пшени-

цы,

зерна, яйца;

8,0—10,0

мг + 0,6 мг на

1 г ненасыщенных жирных кислот

Зеленые растения, вырабатывается ки-

шечной флорой. При нормальной ки-

шечной флоре не требуется; в других

случаях

—

1,0 мг

Кофермент пируваткарбоксилазы

Входит в состав флавиновых («жел-

тых» дыхательных) ферментов

Кофермент различных ферментных

систем (например, декарбоксилаз,

трансаминаз, дегидратаз, десульфо-

гидраз)

Компонент ферментов метилирова-

ния и метаболизма нуклеиновых

кислот

Кофермент карбоксилаз,

карбоксилтрансфераз, дезаминаз

Метаболизм одноуглеродных фраг-

ментов, синтез пурина и метионина

Кофермент многих дегидрогеназ

(например, НАДН)

Компонент кофермента А

Играет важную роль в образовании

межклеточных структур,

участвует в гидроксилировании,

включении железа в ферритин

Транспорт жирных кислот

Субстрат для синтеза инозитрифос-

фатов; участвует в обменных процес-

сах в митохондриях и транспорте ка-

тионов

Необходим для жизнедеятельности

эпителиальных клеток и роста костей

Альдегид витамина А (ретинен) вхо-

дит в состав родопсина (зрительного

пурпура)

Участвуют во всасывании и обмене

Са , взаимодействуют с паратгор-

моном, способствуют кальцифика-

ции костей

Антиоксидант (например, в обмене

ненасыщенных жирных кислот)

«Переносчик водорода», необходим

для нормального свертывания крови,

в частности для синтеза протромбина

409

работке пищи многие витамины разрушают-

ся).

Организм способен создавать значитель-

ные запасы жирорастворимых витаминов:

витамин D может откладываться в количест-

вах, достаточных для использования в тече-

ние нескольких месяцев. Значительными

могут быть и запасы водорастворимых вита-

минов

—

В

12

и фолиевой кислоты. Запасы ос-

тальных витаминов ограничены и должны

регулярно восполняться. Некоторое количе-

ство витаминов К, группы В и биотина син-

тезируется в кишечнике человека при учас-

тии микрофлоры.

Б.

Витамины выполняют высокоспецифи-

ческие функции. Они участвуют в регуляции

метаболизма и клеточного дыхания (витами-

ны группы В и никотиновая кислота), в син-

тезе жирных кислот, гормонов стероидной

природы (пантотеновая кислота) и нуклеино-

вых кислот (фолиевая кислота, цианокобала-

мин),

в регуляции процессов фоторецепции

и размножения (ретинол), обмена кальция и

фосфата (кальциферолы), во многих окисли-

тельно-восстановительных процессах (аскор-

биновая кислота, токоферолы), в гемопоэзе и

синтезе факторов свертывания крови (фил-

лохиноны), а также обеспечивают антиокси-

дантное действие на мембраны (витамины А,

С, Е), что особенно необходимо при экстре-

мальных нагрузках.

Антиоксидантное действие витаминов

обусловлено их способностью инактивиро-

вать токсичные продукты преобразования в

организме кислорода, или так называемые

свободные радикалы, содержащие во внеш-

ней орбите один непарный электрон. Повы-

шенный прием витаминов, в частности А, С

и Е, рекомендуется для сохранения здоровья

у лиц, предрасположенных к стрессам, а

также к сердечно-сосудистым и онкологичес-

ким заболеваниям, в развитии которых сво-

бодные радикалы играют большую роль. Так,

относительно высокий прием цитрусовых и

овощей, содержащих значительные количе-

ства аскорбиновой кислоты (витамина С),

может защищать человека от развития рака

желудка. В популяциях, характеризующихся

высоким приемом каротинов (провитамина

А),

снижен риск развития рака легких и орга-

нов пищеварения. Потребление же токофе-

рола (витамина Е), в 6—7 раз превышающее

обычно рекомендуемую норму, может при-

вести к снижению смертности от ишемичес-

кой болезни сердца на 40 % по сравнению с

показателями, характерными для людей с

низким приемом витамина Е.

В.

Состояние организма при недостатке и

избытке витаминов. При нарушениях поступ-

ления с пищей витаминов, а также при изме-

нениях их синтеза в организме среди населе-

ния цивилизованных стран чаще встречается

субнормальная обеспеченность организма

витаминами, которая ведет к снижению им-

мунитета, устойчивости к стрессу и отравле-

ниям, к другим неблагоприятным эффектам.

Это может быть связано с использованием в

питании рафинированных продуктов, напри-

мер хлеба только из муки тонкого помола, с

длительным и нерациональным хранением и

кулинарной обработкой продуктов, с гиподи-

намией и обусловленным ею снижением по-

требления пищи.

Гиповитаминоз может быть результатом

либо несбалансированного и малокалорий-

ного питания (у вегетарианцев это приводит

к гиповитаминозу В,

2

), либо нарушения вса-

сывания питательных веществ. При этом раз-

вивается чаще всего недостаточность сразу

нескольких витаминов, снижается физичес-

кая и умственная работоспособность.

У детей грудного и ясельного возраста, не

получающих достаточного профилактическо-

го курса витаминов группы D, может разви-

ваться рахит — гиповитаминоз D.

Снижение содержания витаминов в пище-

вых продуктах в зимнее и весеннее время

года может быть одним из факторов наруше-

ния иммунной резистентности организма и

развития респираторных заболеваний.

Гипервитаминозы являются результатом

избыточного поступления в организм вита-

минов, в частности А и D. Увеличение кон-

центрации витамина А в тканях может при-

водить к появлению сухости и зуда кожи, к

повышению возбудимости, болям в суставах.

Гипервитаминоз D выражается в потере ап-

петита, нарушениях психических функций,

процессов пищеварения, в повышении тем-

пературы тела и артериального давления.

15.3.

ОБМЕН ЭНЕРГИИ

15.3.1.

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

А. Жизнедеятельность организма обеспечива-

ется рядом активных процессов, протекающих

с использованием химической энергии. Эту

энергию клетки получают из белков, жиров и

углеводов пищи путем перехода ее в форму,

доступную для использования в организме.

Такая энергия образуется в сложной цепи

метаболических реакций, в которых выделя-

ют три стадии (см. схему 15.1).

В первой стадии, которая реализуется

главным образом в пищеварительном тракте,

410