Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

Механизмы регуляции деятельности серд-

ца, как и любого мышечного органа, нерв-

ный, гуморальный и миогенный. Нервная ре-

гуляция работы сердца осуществляется с по-

мощью интра- и экстракардиальных нервов.

13.7.1.

ЭКСТРАОРГАННЫЕ НЕРВЫ СЕРДЦА

Преганглионарные парасимпатические сердеч-

ные волокна идут в составе блуждающих нер-

вов с обеих сторон в области шеи и являются

аксонами нейронов ядер блуждающего нерва,

расположенных в каудальном отделе продол-

говатого мозга. Волокна от правого блуждаю-

щего нерва иннервируют преимущественно

правое предсердие и особенно обильно сино-

атриальный узел. К атриовентрикулярному

узлу подходят главным образом волокна от

левого блуждающего нерва. Парасимпатичес-

кая иннервация желудочков выражена сла-

бее,

нежели предсердий. Преганглионарные

парасимпатические волокна образуют синап-

тические контакты с внутрисердечными хо-

линергическими нейронами и посредством

их возбуждения реализуют свое влияние на

сердце.

Преганглионарные симпатические сердеч-

ные волокна берут начало в боковых рогах

трех верхних грудных сегментов спинного

мозга и прерываются в верхнем, среднем и в

основном в нижнем шейном ганглиях. Пос-

ледний обычно объединяется с верхним груд-

ным

—

вместе они образуют звездчатый ган-

глий. Синоатриальный узел иннервируется

преимущественно правым симпатическим

нервом, атриовентрикулярный узел — пре-

имущественно левым симпатическим нер-

вом. Симпатические нервы в отличие от

парасимпатических практически равномерно

распределены по всем отделам сердца. Одна-

ко плотность распределения симпатических

нервных волокон в правом желудочке сердца

больше, нежели в левом, что, по нашему

мнению, связано с меньшей массой правого

желудочка: одинаковое число волокон рас-

пределено в меньшем объеме. Постганглио-

нарные симпатические волокна подходят к

сердцу в составе нескольких сердечных нер-

вов,

их волокна распределяются в миокарде

более поверхностно, чем парасимпатические.

В каудальном отделе продолговатого мозга

имеется центр, нейроны которого посылают

свои аксоны к симпатическим нейронам

спинного мозга, регулирующим деятельность

сердца.

Открытие

эфферентных влияний вегета-

тивных нервов на деятельность сердца.

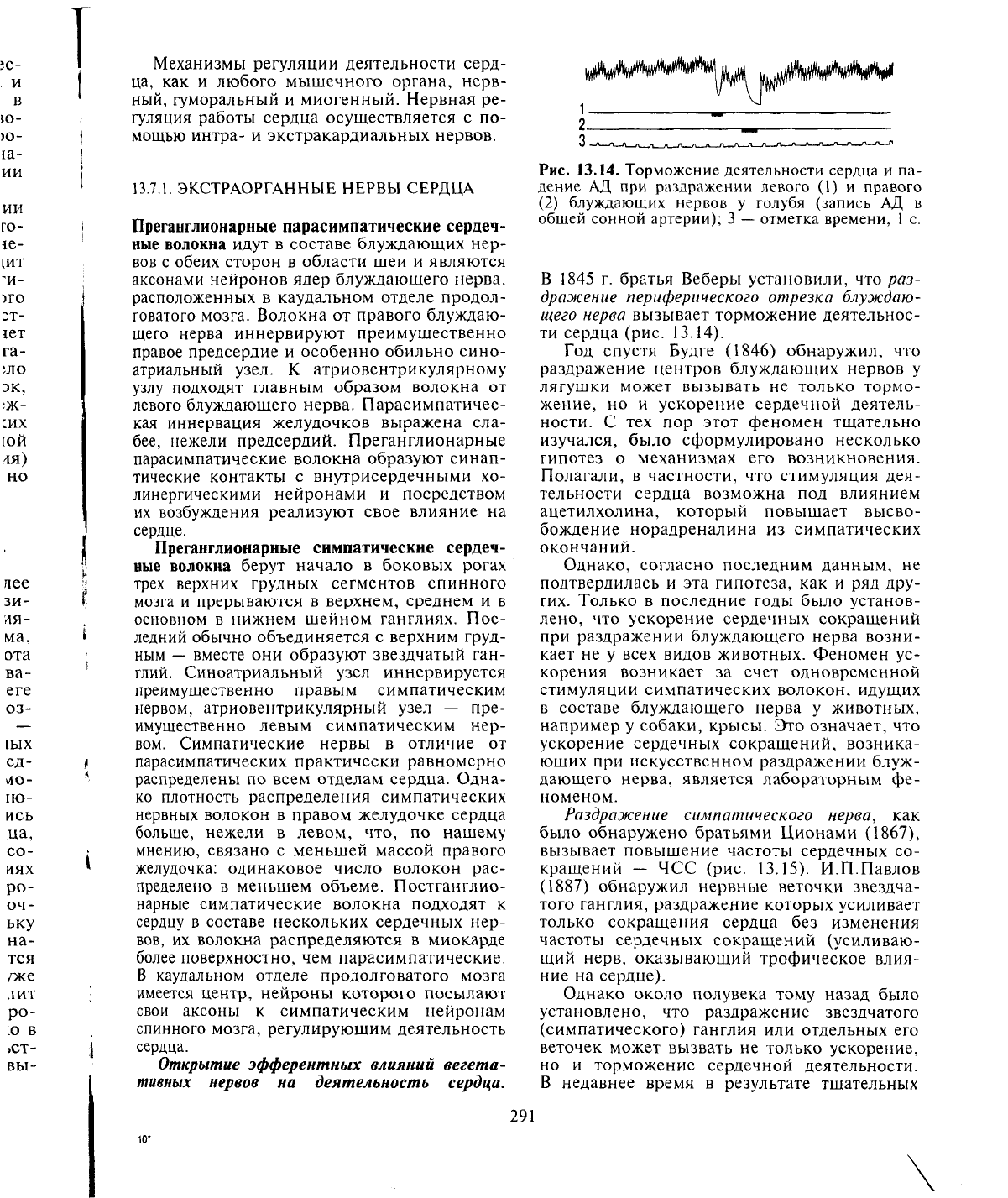

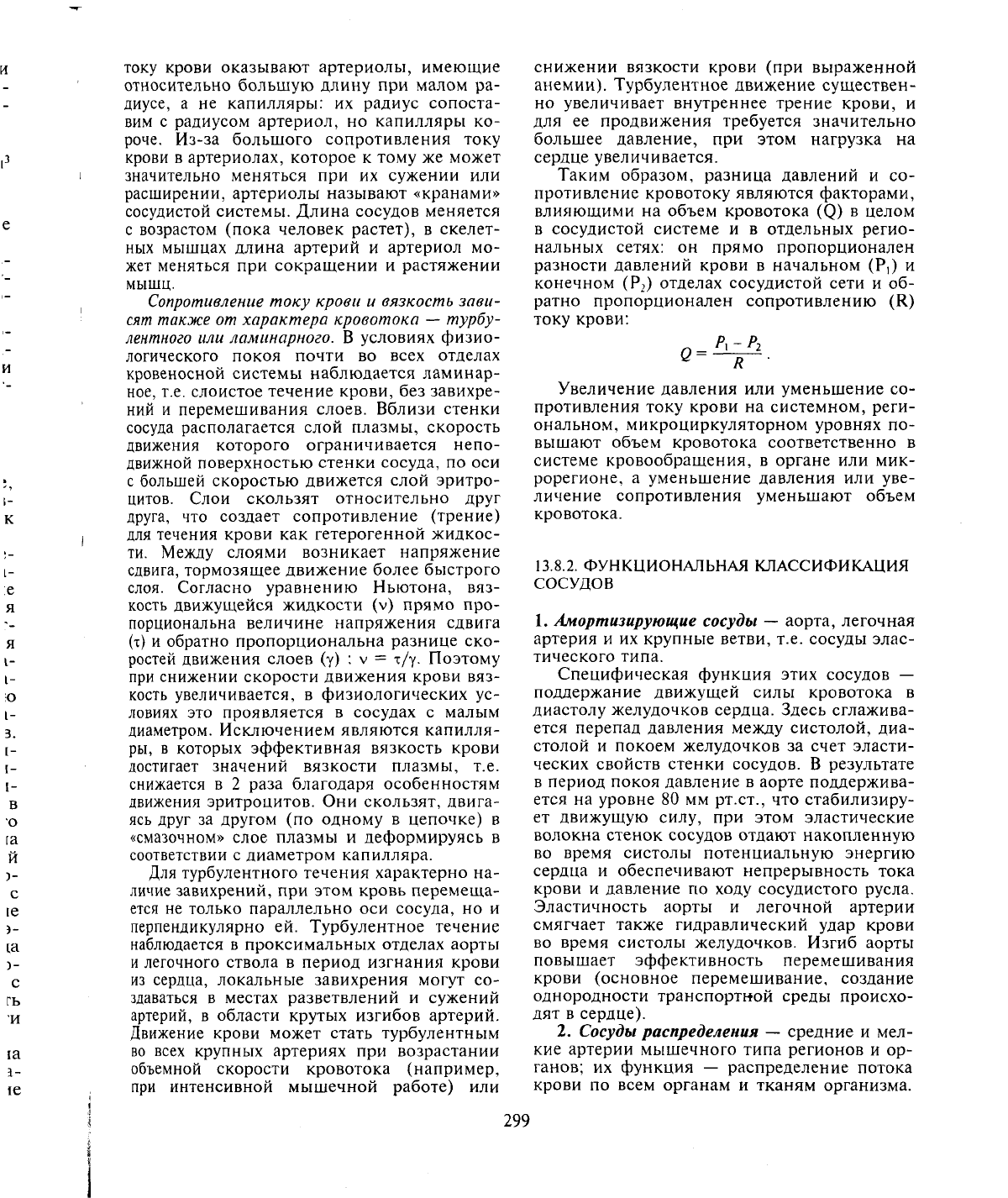

Рис. 13.14. Торможение деятельности сердца и па-

дение АД при раздражении левого (1) и правого

(2) блуждающих нервов у голубя (запись АД в

общей сонной артерии); 3

—

отметка времени,

1

с.

В 1845 г. братья Веберы установили, что раз-

дражение периферического отрезка блуждаю-

щего нерва вызывает торможение деятельнос-

ти сердца (рис. 13.14).

Год спустя Будге (1846) обнаружил, что

раздражение центров блуждающих нервов у

лягушки может вызывать не только тормо-

жение, но и ускорение сердечной деятель-

ности. С тех пор этот феномен тщательно

изучался, было сформулировано несколько

гипотез о механизмах его возникновения.

Полагали, в частности, что стимуляция дея-

тельности сердца возможна под влиянием

ацетилхолина, который повышает высво-

бождение норадреналина из симпатических

окончаний.

Однако, согласно последним данным, не

подтвердилась и эта гипотеза, как и ряд дру-

гих. Только в последние годы было установ-

лено,

что ускорение сердечных сокращений

при раздражении блуждающего нерва возни-

кает не у всех видов животных. Феномен ус-

корения возникает за счет одновременной

стимуляции симпатических волокон, идущих

в составе блуждающего нерва у животных,

например у собаки, крысы. Это означает, что

ускорение сердечных сокращений, возника-

ющих при искусственном раздражении блуж-

дающего нерва, является лабораторным фе-

номеном.

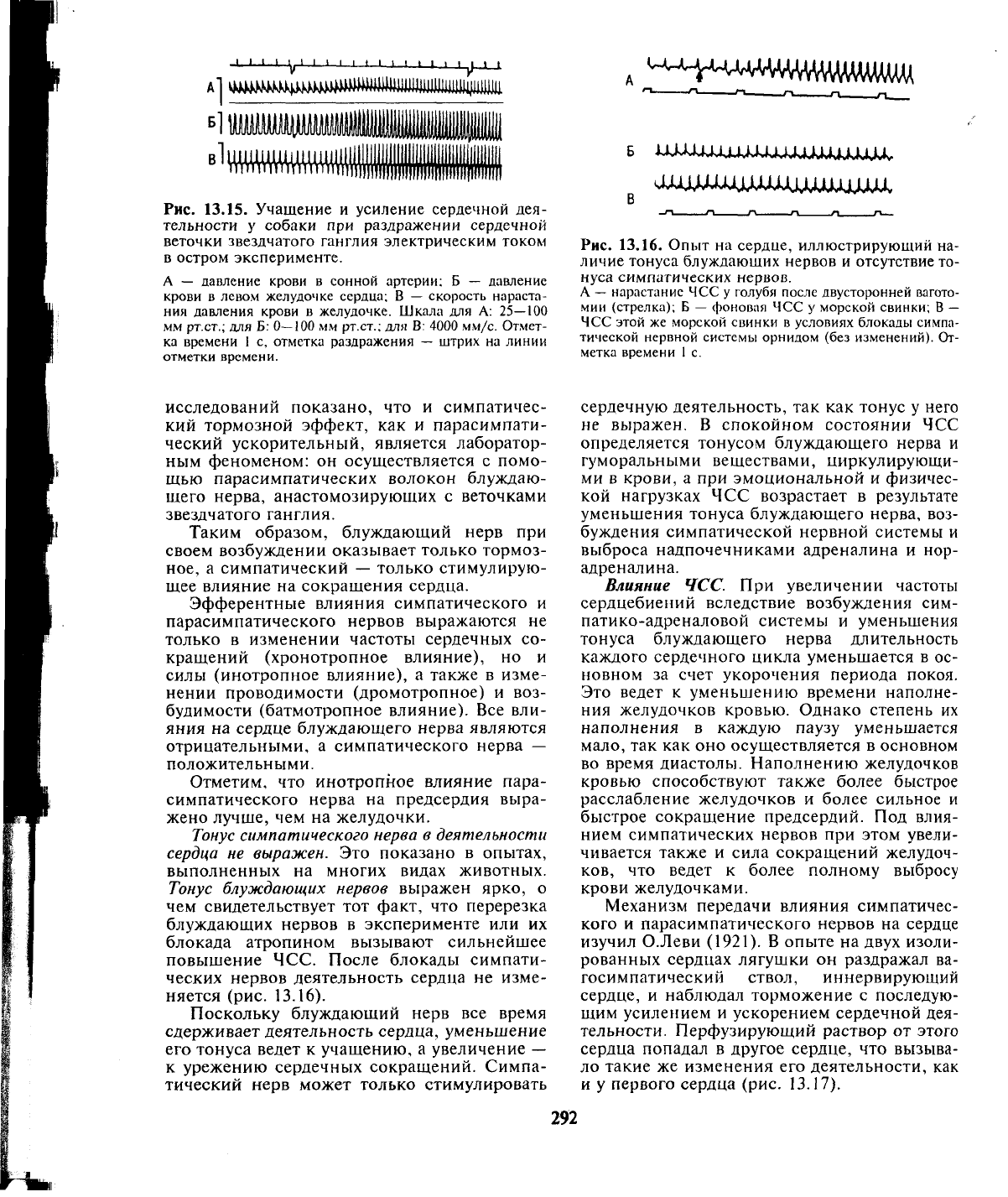

Раздражение симпатического нерва, как

было обнаружено братьями Ционами (1867),

вызывает повышение частоты сердечных со-

кращений — ЧСС (рис. 13.15). И.П.Павлов

(1887) обнаружил нервные веточки звездча-

того ганглия, раздражение которых усиливает

только сокращения сердца без изменения

частоты сердечных сокращений (усиливаю-

щий нерв, оказывающий трофическое влия-

ние на сердце).

Однако около полувека тому назад было

установлено, что раздражение звездчатого

(симпатического) ганглия или отдельных его

веточек может вызвать не только ускорение,

но и торможение сердечной деятельности.

В недавнее время в результате тщательных

1

ю-

1

' ' ' ]f ' ' ' ' ' < I ' ' ' • • I J t I

A]

^^wm<j^>^^s»i)iii)iiii)iii))iiiijjijij])i

*1

i]

wmmmi

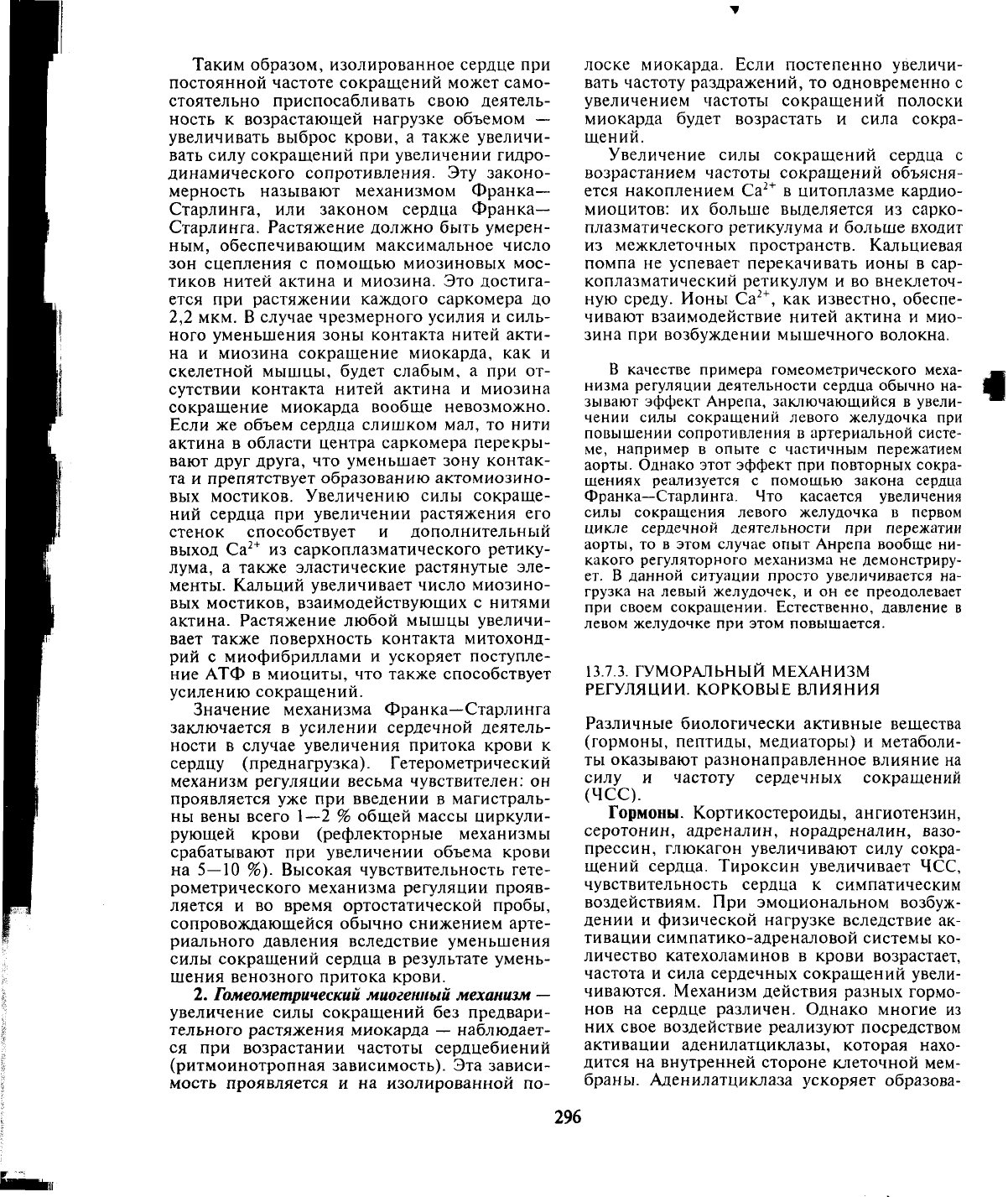

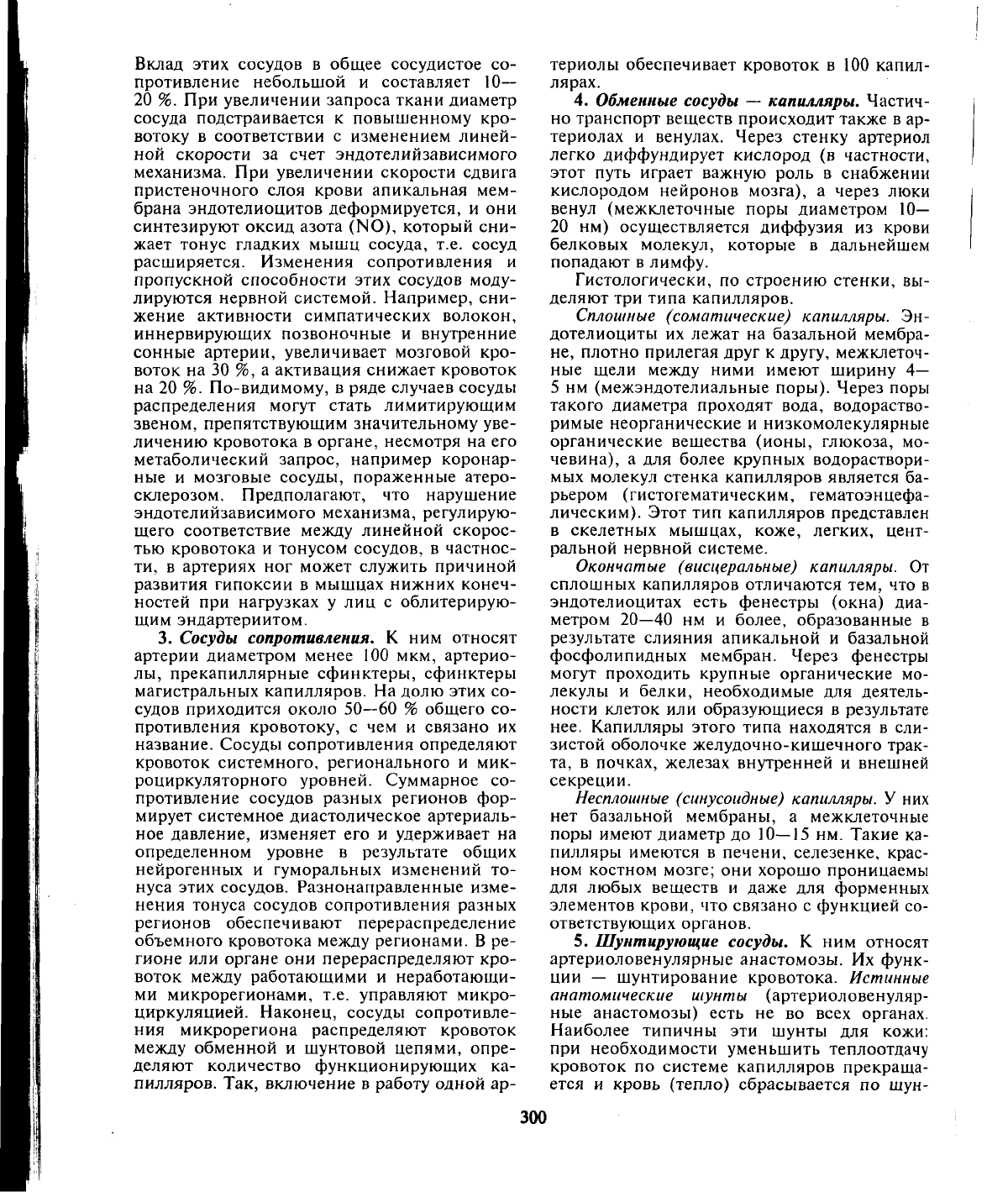

Рис. 13.15. Учащение и усиление сердечной дея-

тельности у собаки при раздражении сердечной

веточки звездчатого ганглия электрическим током

в остром эксперименте.

А — давление крови в сонной артерии; Б — давление

крови в левом желудочке сердца; В — скорость нараста-

ния давления крови в желудочке. Шкала для А: 25—100

мм рт.ст.; для Б: 0—100 мм рт.ст.; для В: 4000 мм/с. Отмет-

ка времени 1 с, отметка раздражения — штрих на линии

отметки времени.

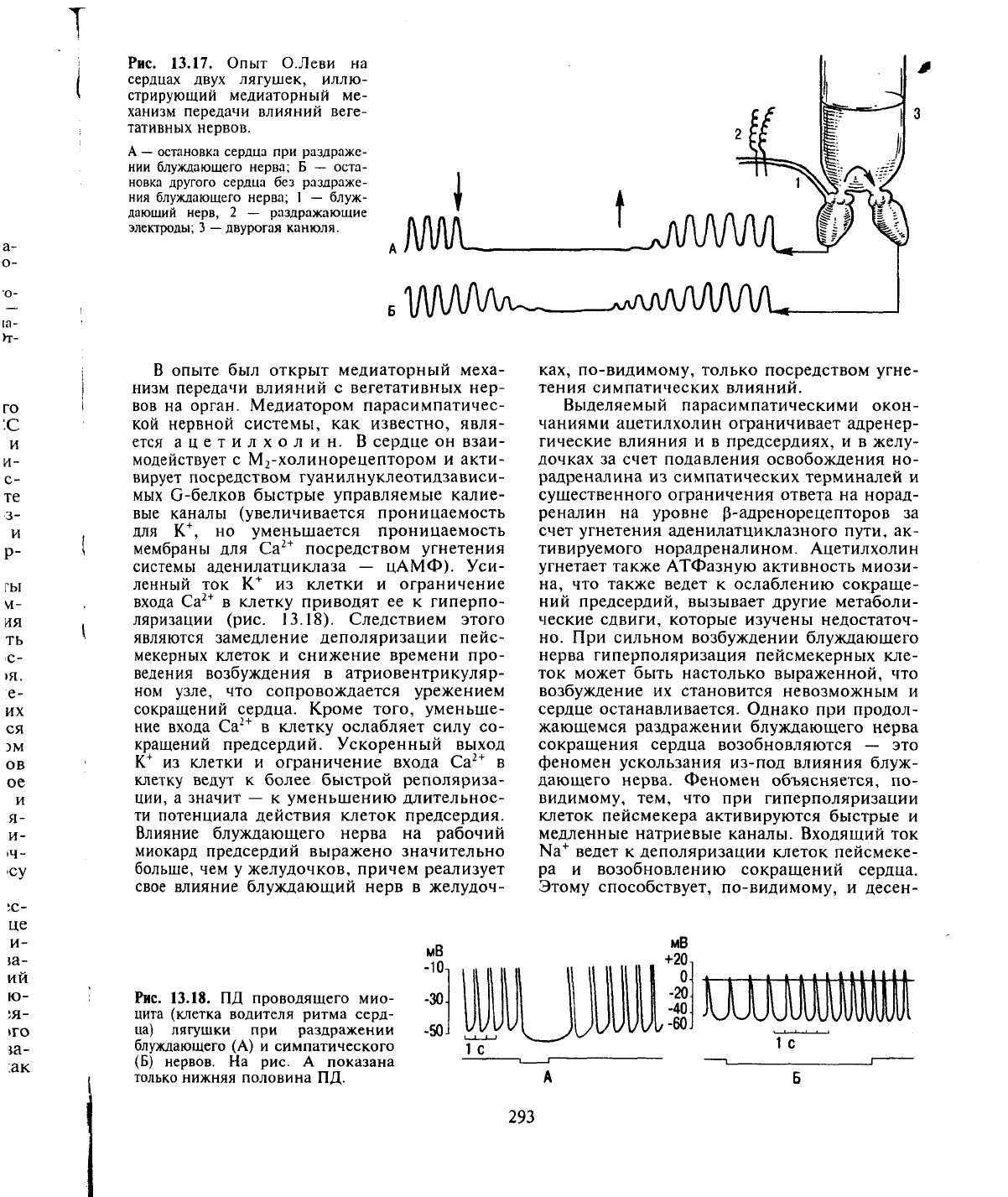

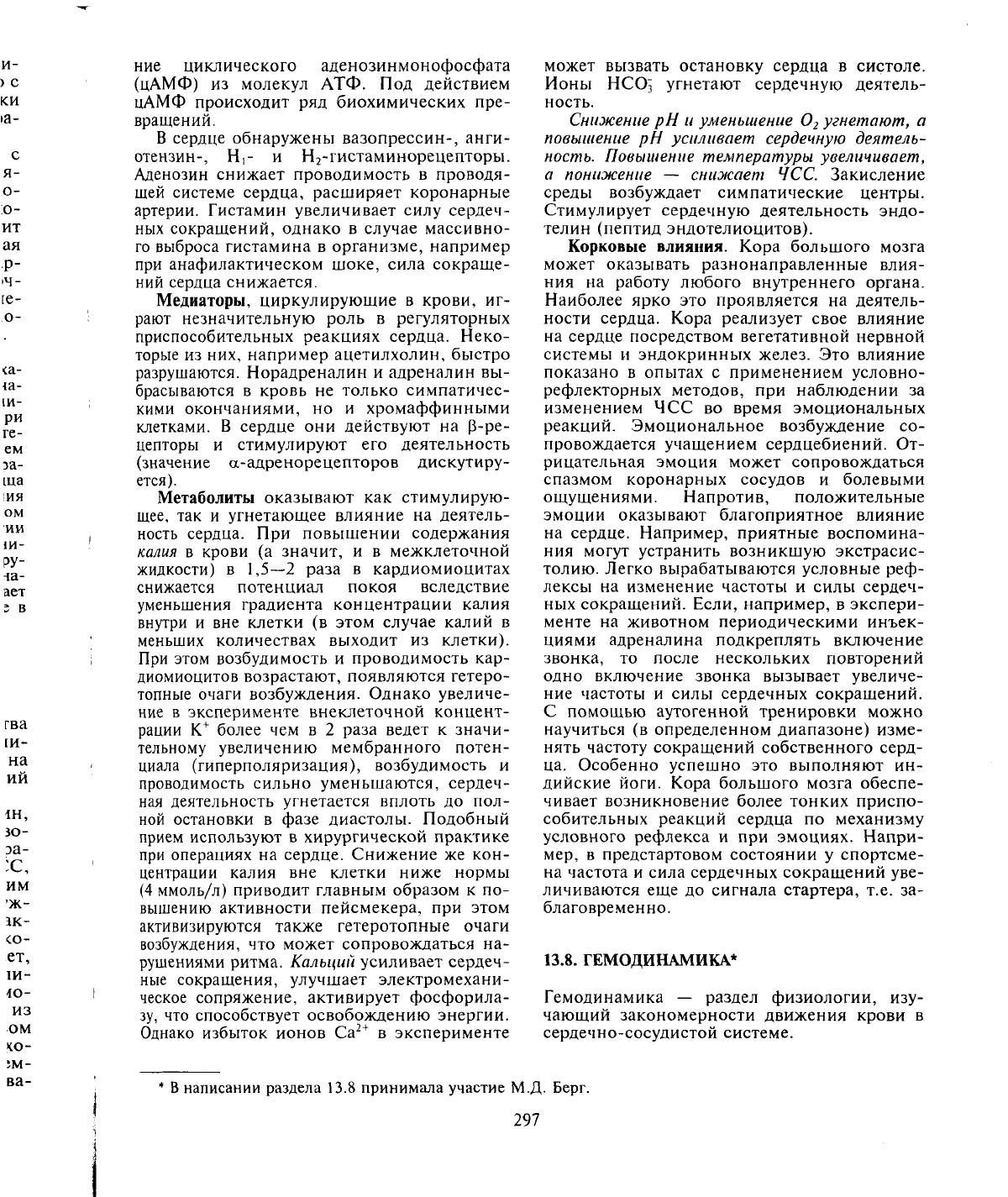

РИС.

13.16. Опыт на сердце, иллюстрирующий на-

личие тонуса блуждающих нервов и отсутствие то-

нуса симпатических нервов.

А

—

нарастание ЧСС у голубя после двусторонней вагото-

мии (стрелка); Б

—

фоновая ЧСС у морской свинки; В

—

ЧСС этой же морской свинки в условиях блокады симпа-

тической нервной системы орнидом (без изменений). От-

метка времени

1

с.

исследований показано, что и симпатичес-

кий тормозной эффект, как и парасимпати-

ческий ускорительный, является лаборатор-

ным феноменом: он осуществляется с помо-

щью парасимпатических волокон блуждаю-

щего нерва, анастомозирующих с веточками

звездчатого ганглия.

Таким образом, блуждающий нерв при

своем возбуждении оказывает только тормоз-

ное,

а симпатический — только стимулирую-

щее влияние на сокращения сердца.

Эфферентные влияния симпатического и

парасимпатического нервов выражаются не

только в изменении частоты сердечных со-

кращений (хронотропное влияние), но и

силы (инотропное влияние), а также в изме-

нении проводимости (дромотропное) и воз-

будимости (батмотропное влияние). Все вли-

яния на сердце блуждающего нерва являются

отрицательными, а симпатического нерва —

положительными.

Отметим, что инотропное влияние пара-

симпатического нерва на предсердия выра-

жено лучше, чем на желудочки.

Тонус симпатического нерва в деятельности

сердца не выражен. Это показано в опытах,

выполненных на многих видах животных.

Тонус блуждающих нервов выражен ярко, о

чем свидетельствует тот факт, что перерезка

блуждающих нервов в эксперименте или их

блокада атропином вызывают сильнейшее

повышение ЧСС. После блокады симпати-

ческих нервов деятельность сердца не изме-

няется (рис. 13.16).

Поскольку блуждающий нерв все время

сдерживает деятельность сердца, уменьшение

его тонуса ведет к учащению, а увеличение

—

к урежению сердечных сокращений. Симпа-

тический нерв может только стимулировать

сердечную деятельность, так как тонус у него

не выражен. В спокойном состоянии ЧСС

определяется тонусом блуждающего нерва и

гуморальными веществами, циркулирующи-

ми в крови, а при эмоциональной и физичес-

кой нагрузках ЧСС возрастает в результате

уменьшения тонуса блуждающего нерва, воз-

буждения симпатической нервной системы и

выброса надпочечниками адреналина и нор-

адреналина.

Влияние ЧСС. При увеличении частоты

сердцебиений вследствие возбуждения сим-

патико-адреналовой системы и уменьшения

тонуса блуждающего нерва длительность

каждого сердечного цикла уменьшается в ос-

новном за счет укорочения периода покоя.

Это ведет к уменьшению времени наполне-

ния желудочков кровью. Однако степень их

наполнения в каждую паузу уменьшается

мало,

так как оно осуществляется в основном

во время диастолы. Наполнению желудочков

кровью способствуют также более быстрое

расслабление желудочков и более сильное и

быстрое сокращение предсердий. Под влия-

нием симпатических нервов при этом увели-

чивается также и сила сокращений желудоч-

ков,

что ведет к более полному выбросу

крови желудочками.

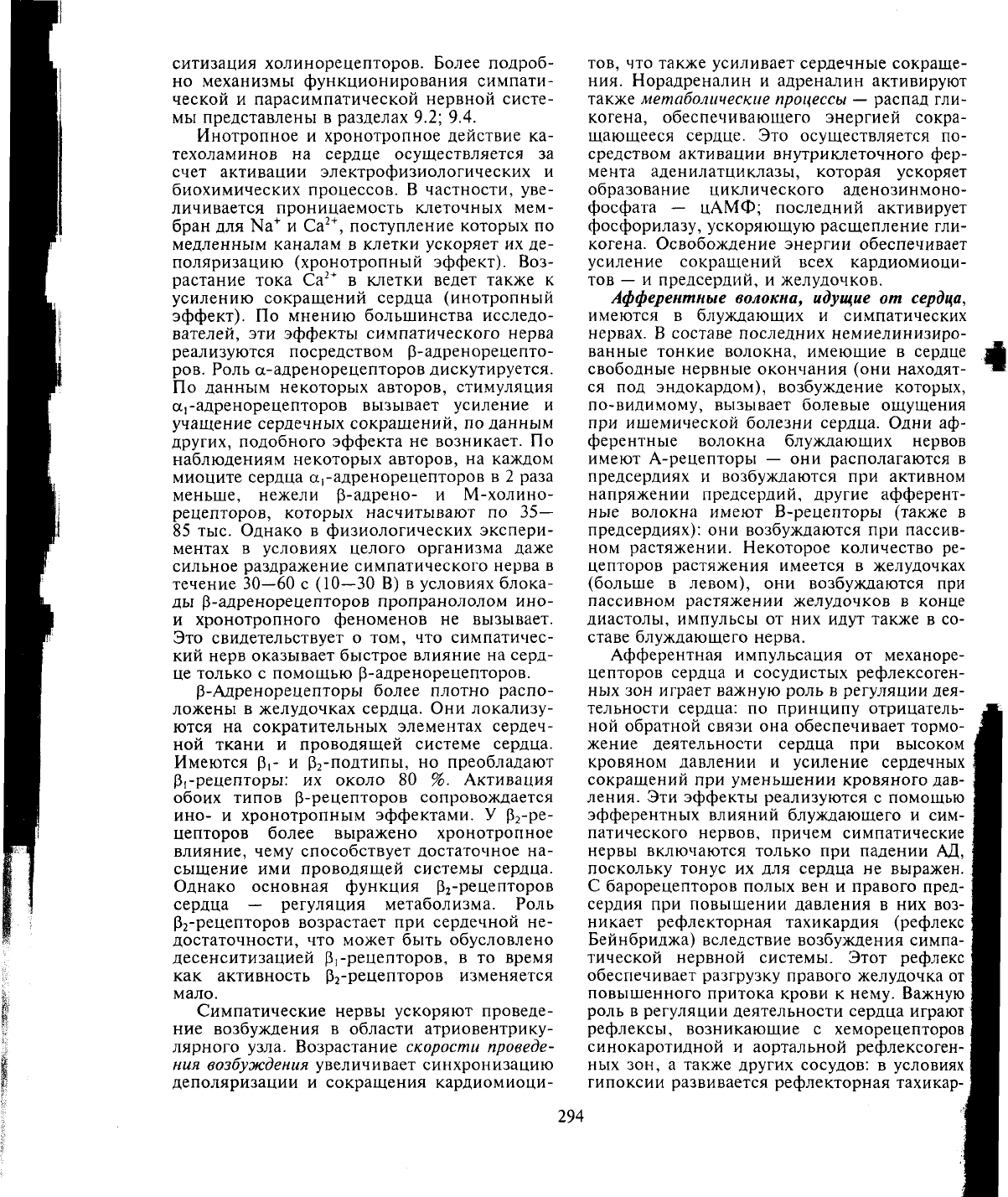

Механизм передачи влияния симпатичес-

кого и парасимпатического нервов на сердце

изучил О.Леви (1921). В опыте на двух изоли-

рованных сердцах лягушки он раздражал ва-

госимпатический ствол, иннервирующий

сердце, и наблюдал торможение с последую-

щим усилением и ускорением сердечной дея-

тельности. Перфузирующий раствор от этого

сердца попадал в другое сердце, что вызыва-

ло такие же изменения его деятельности, как

и у первого сердца (рис. 13.17).

292

Рис.

13.17. Опыт О.Леви на

сердцах двух лягушек, иллю-

стрирующий медиаторный ме-

ханизм передачи влияний веге-

тативных нервов.

А —

остановка сердца при раздраже-

нии блуждающего нерва; Б — оста-

новка другого сердца без раздраже-

ния блуждающего нерва; 1 — блуж-

дающий нерв, 2 — раздражающие

электроды;

3 —

двурогая канюля.

МЛ/1

t

_лММ1

WWM/W^-^MMM/WL

В опыте был открыт медиаторный меха-

низм передачи влияний с вегетативных нер-

вов на орган. Медиатором парасимпатичес-

кой нервной системы, как известно, явля-

ется ацетилхолин. В сердце он взаи-

модействует с М

2

-холинорецептором и акти-

вирует посредством гуанилнуклеотидзависи-

мых G-белков быстрые управляемые калие-

вые каналы (увеличивается проницаемость

для К

+

, но уменьшается проницаемость

мембраны для Са

2+

посредством угнетения

системы аденилатциклаза — цАМФ). Уси-

ленный ток К

+

из клетки и ограничение

входа Са

2+

в клетку приводят ее к гиперпо-

ляризации (рис. 13.18). Следствием этого

являются замедление деполяризации пейс-

мекерных клеток и снижение времени про-

ведения возбуждения в атриовентрикуляр-

ном узле, что сопровождается урежением

сокращений сердца. Кроме того, уменьше-

ние входа Са

2+

в клетку ослабляет силу со-

кращений предсердий. Ускоренный выход

К

+

из клетки и ограничение входа Са

2+

в

клетку ведут к более быстрой реполяриза-

ции, а значит — к уменьшению длительнос-

ти потенциала действия клеток предсердия.

Влияние блуждающего нерва на рабочий

миокард предсердий выражено значительно

больше, чем у желудочков, причем реализует

свое влияние блуждающий нерв в желудоч-

ках, по-видимому, только посредством угне-

тения симпатических влияний.

Выделяемый парасимпатическими окон-

чаниями ацетилхолин ограничивает адренер-

гические влияния и в предсердиях, и в желу-

дочках за счет подавления освобождения но-

радреналина из симпатических терминалей и

существенного ограничения ответа на норад-

реналин на уровне В-адренорецепторов за

счет угнетения аденилатциклазного пути, ак-

тивируемого норадреналином. Ацетилхолин

угнетает также АТФазную активность миози-

на, что также ведет к ослаблению сокраще-

ний предсердий, вызывает другие метаболи-

ческие сдвиги, которые изучены недостаточ-

но.

При сильном возбуждении блуждающего

нерва гиперполяризация пейсмекерных кле-

ток может быть настолько выраженной, что

возбуждение их становится невозможным и

сердце останавливается. Однако при продол-

жающемся раздражении блуждающего нерва

сокращения сердца возобновляются — это

феномен ускользания из-под влияния блуж-

дающего нерва. Феномен объясняется, по-

видимому, тем, что при гиперполяризации

клеток пейсмекера активируются быстрые и

медленные натриевые каналы. Входящий ток

Na

+

ведет к деполяризации клеток пейсмеке-

ра и возобновлению сокращений сердца.

Этому способствует, по-видимому, и десен-

Рис.

13.18. ПД проводящего мио-

цита (клетка водителя ритма серд-

ца) лягушки при раздражении

блуждающего (А) и симпатического

(Б) нервов. На рис. А показана

только нижняя половина ПД.

293

ситизация холинорецепторов. Более подроб-

но механизмы функционирования симпати-

ческой и парасимпатической нервной систе-

мы представлены в разделах 9.2; 9.4.

Инотропное и хронотропное действие ка-

техоламинов на сердце осуществляется за

счет активации электрофизиологических и

биохимических процессов. В частности, уве-

личивается проницаемость клеточных мем-

бран для Na

+

и Са

2+

, поступление которых по

медленным каналам в клетки ускоряет их де-

поляризацию (хронотропный эффект). Воз-

растание тока Са

2+

в клетки ведет также к

усилению сокращений сердца (инотропный

эффект). По мнению большинства исследо-

вателей, эти эффекты симпатического нерва

реализуются посредством р-адренорецепто-

ров.

Роль а-адренорецепторов дискутируется.

По данным некоторых авторов, стимуляция

cti-адренорецепторов вызывает усиление и

учащение сердечных сокращений, по данным

других, подобного эффекта не возникает. По

наблюдениям некоторых авторов, на каждом

миоците сердца а,-адренорецепторов в 2 раза

меньше, нежели р-адрено- и М-холино-

рецепторов, которых насчитывают по 35—

85 тыс. Однако в физиологических экспери-

ментах в условиях целого организма даже

сильное раздражение симпатического нерва в

течение 30—60 с (10—30 В) в условиях блока-

ды р-адренорецепторов пропранололом ино-

и хронотропного феноменов не вызывает.

Это свидетельствует о том, что симпатичес-

кий нерв оказывает быстрое влияние на серд-

це только с помощью р-адренорецепторов.

Р-Адренорецепторы более плотно распо-

ложены в желудочках сердца. Они локализу-

ются на сократительных элементах сердеч-

ной ткани и проводящей системе сердца.

Имеются р,- и р

2

-подтипы, но преобладают

Р,-рецепторы: их около 80 %. Активация

обоих типов р-рецепторов сопровождается

ино-

и хронотропным эффектами. У р

2

-ре-

цепторов более выражено хронотропное

влияние, чему способствует достаточное на-

сыщение ими проводящей системы сердца.

Однако основная функция р

2

-рецепторов

сердца — регуляция метаболизма. Роль

р

2

-рецепторов возрастает при сердечной не-

достаточности, что может быть обусловлено

десенситизацией р

г

рецепторов, в то время

как активность р

2

-рецепторов изменяется

мало.

Симпатические нервы ускоряют проведе-

ние возбуждения в области атриовентрику-

лярного узла. Возрастание скорости проведе-

ния возбуждения увеличивает синхронизацию

деполяризации и сокращения кардиомиоци-

тов,

что также усиливает сердечные сокраще-

ния. Норадреналин и адреналин активируют

также метаболические процессы — распад гли-

когена, обеспечивающего энергией сокра-

щающееся сердце. Это осуществляется по-

средством активации внутриклеточного фер-

мента аденилатциклазы, которая ускоряет

образование циклического аденозинмоно-

фосфата — цАМФ; последний активирует

фосфорилазу, ускоряющую расщепление гли-

когена. Освобождение энергии обеспечивает

усиление сокращений всех кардиомиоци-

тов

—

и предсердий, и желудочков.

Афферентные волокна, идущие от сердца,

имеются в блуждающих и симпатических

нервах. В составе последних немиелинизиро-

ванные тонкие волокна, имеющие в сердце

свободные нервные окончания (они находят-

ся под эндокардом), возбуждение которых,

по-видимому, вызывает болевые ощущения

при ишемической болезни сердца. Одни аф-

ферентные волокна блуждающих нервов

имеют А-рецепторы — они располагаются в

предсердиях и возбуждаются при активном

напряжении предсердий, другие афферент-

ные волокна имеют В-рецепторы (также в

предсердиях): они возбуждаются при пассив-

ном растяжении. Некоторое количество ре-

цепторов растяжения имеется в желудочках

(больше в левом), они возбуждаются при

пассивном растяжении желудочков в конце

диастолы, импульсы от них идут также в со-

ставе блуждающего нерва.

Афферентная импульсация от механоре-

цепторов сердца и сосудистых рефлексоген-

ных зон играет важную роль в регуляции дея-

тельности сердца: по принципу отрицатель-

ной обратной связи она обеспечивает тормо-

жение деятельности сердца при высоком

кровяном давлении и усиление сердечных

сокращений при уменьшении кровяного дав-

ления. Эти эффекты реализуются с помощью

эфферентных влияний блуждающего и сим-

патического нервов, причем симпатические

нервы включаются только при падении АД,

поскольку тонус их для сердца не выражен.

С барорецепторов полых вен и правого пред-

сердия при повышении давления в них воз-

никает рефлекторная тахикардия (рефлекс

Бейнбриджа) вследствие возбуждения симпа-

тической нервной системы. Этот рефлекс

обеспечивает разгрузку правого желудочка от

повышенного притока крови к нему. Важную

роль в регуляции деятельности сердца играют

рефлексы, возникающие с хеморецепторов

синокаротидной и аортальной рефлексоген-

ных зон, а также других сосудов: в условиях

гипоксии развивается рефлекторная тахикар-

294

дия, а при дыхании человека чистым кисло-

родом — брадикардия. Увеличение частоты

сердцебиений наблюдается уже при сниже-

нии напряжения кислорода на 3 % — еще

при отсутствии признаков гипоксии. Реакция

денервированного сердца на нагрузку запаз-

дывает до 1,5 мин, и сердце долго продолжа-

ет часто и сильно сокращаться после прекра-

щения физической нагрузки. В этом случае

срабатывают гуморальные механизмы регуля-

ции деятельности сердца и внутриорганные

механизмы.

13.7.2.

ВНУТРИСЕРДЕЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сердце, лишенное экстракардиальной ин-

нервации, сохраняет свою насосную функ-

цию.

Однако наблюдается снижение функци-

ональной активности за счет ослабления со-

кратимости миокарда. Одной из основных

причин функциональной недостаточности

денервированного сердца является развитие

нарушений обменных процессов, сочетаю-

щихся с гемомикроциркуляторными наруше-

ниями.

А. Внутрисердечная нервная система обра-

зует периферические рефлекторные дуги,

включающие афферентный нейрон, дендрит

которого оканчивается рецептором растяже-

ния на кардиомиоцитах и коронарных сосу-

дах, и эфферентный нейрон, аксон которого

заканчивается на кардиомиоцитах. Внутри-

сердечная рефлекторная дуга может иметь

вставочный нейрон. Нейроны внутрисердеч-

ной нервной системы расположены пооди-

ночке и собраны в ганглии. Основная масса

их находится в непосредственной близости

от синоатриального и атриовентрикулярного

узлов. Они вместе с эфферентными волокна-

ми образуют внутрисердечные нервные спле-

тения. Большинство нервных волокон прохо-

дит в межпредсердной перегородке.

Доказательства наличия внутрисердечных

рефлекторных дуг и их роли в регуляции дея-

тельности сердца были получены экспери-

ментально Г.И.Косицким и сотр. (1968). Ус-

тановлено, что растяжение стенок правого

предсердия ведет к усилению сокращений ле-

вого желудочка, что осуществляется при по-

мощи интракардиальной рефлекторной дуги.

Подобные реакции наблюдаются при низком

давлении крови в аорте и недостаточном кро-

венаполнении сердца. При высоком давле-

нии в аорте и переполнении камер сердца

кровью растяжение стенок предсердий угне-

тает сократительную функцию сердца, вы-

брос крови в аорту уменьшается. Эти разно-

направленные реакции сердца были зареги-

стрированы на сердечно-легочном препарате

в условиях перерезки всех экстракардиаль-

ных нервов. В условиях же целого организма

они стабилизируют давление в артериальной

системе, предупреждают резкие колебания

давления в аорте.

Б.

Миогенный механизм регуляции — ос-

лабление или увеличение силы сокращений

сердца за счет изменения интенсивности

функционирования кардиомиоцитов при ис-

ключении влияния на них экстра- и интраор-

ганной нервной системы, а также гумораль-

ных факторов. Различают гетеро- и гомео-

метрический миогенные механизмы регуля-

ции деятельности сердца.

1.

Гетерометрический миогенный меха-

низм регуляции силы сокращений сердца от-

крыл О.Франк (1895): он обнаружил, что

предварительное растяжение полоски сердеч-

ной мышцы увеличивает силу ее сокращения.

Позднее Э.Старлинг (1918) провел подобные

исследования на сердечно-легочном пре-

парате.

Препарат представляет собой изолированное

сердце и легкие, сосуды большого круга заменены

системой резиновых трубок и резервуаров, а

малый круг сохраняется интактным. Сдавливая

резиновую трубку, можно увеличить гидродина-

мическое сопротивление и увеличить нагрузку на

левый желудочек. Поднимая венозный резервуар,

можно увеличить приток крови к сердцу. Э.Стар-

линг установил, что увеличение притока крови к

сердцу ведет к увеличению выброса крови левым

желудочком при неизменном давлении в аорте.

Поскольку температура препарата поддержива-

лась постоянной, ЧСС не изменялась. Если с по-

мощью сдавливания резиновой трубки увеличить

гидродинамическое сопротивление в «большом

круге кровообращения», то левый желудочек при-

спосабливается и к нагрузке давлением — опыт

Анрепа, выполненный в лаборатории Старлинга.

Вначале систолический выброс уменьшается, в

результате чего в левом желудочке после каждого

сокращения сердца остается больше крови. Если,

например, конечно-диастолический объем равен

130 мл, а систолический выброс сердца 70 мл, то

конечно-систолический объем составляет 60 мл.

При увеличении гидродинамического сопротивле-

ния после каждого сокращения сердца в течение

нескольких циклов количество крови в сердце

будет возрастать, поскольку венозный приток

крови постоянный. Увеличение кровенаполнения

сердца приведет к большему растяжению миокар-

да и к увеличению силы сокращений при неиз-

менном систолическом выбросе. Растяжению ми-

окарда во время диастолы и покоя способствует

также повышенное давление крови в аорте, что

достигается за счет увеличения кровенаполнения

коронарных сосудов и расширения их.

295

•»

Таким образом, изолированное сердце при

постоянной частоте сокращений может само-

стоятельно приспосабливать свою деятель-

ность к возрастающей нагрузке объемом —

увеличивать выброс крови, а также увеличи-

вать силу сокращений при увеличении гидро-

динамического сопротивления. Эту законо-

мерность называют механизмом Франка—

Старлинга, или законом сердца Франка—

Старлинга. Растяжение должно быть умерен-

ным, обеспечивающим максимальное число

зон сцепления с помощью миозиновых мос-

тиков нитей актина и миозина. Это достига-

ется при растяжении каждого саркомера до

2,2 мкм. В случае чрезмерного усилия и силь-

ного уменьшения зоны контакта нитей акти-

на и миозина сокращение миокарда, как и

скелетной мышцы, будет слабым, а при от-

сутствии контакта нитей актина и миозина

сокращение миокарда вообще невозможно.

Если же объем сердца слишком мал, то нити

актина в области центра саркомера перекры-

вают друг друга, что уменьшает зону контак-

та и препятствует образованию актомиозино-

вых мостиков. Увеличению силы сокраще-

ний сердца при увеличении растяжения его

стенок способствует и дополнительный

выход Са

2+

из саркоплазматического ретику-

лума, а также эластические растянутые эле-

менты. Кальций увеличивает число миозино-

вых мостиков, взаимодействующих с нитями

актина. Растяжение любой мышцы увеличи-

вает также поверхность контакта митохонд-

рий с миофибриллами и ускоряет поступле-

ние АТФ в миоциты, что также способствует

усилению сокращений.

Значение механизма Франка—Старлинга

заключается в усилении сердечной деятель-

ности в случае увеличения притока крови к

сердцу (пред нагрузка). Гетерометрический

механизм регуляции весьма чувствителен: он

проявляется уже при введении в магистраль-

ны вены всего 1—2 % общей массы циркули-

рующей крови (рефлекторные механизмы

срабатывают при увеличении объема крови

на 5—10 %). Высокая чувствительность гете-

рометрического механизма регуляции прояв-

ляется и во время ортостатической пробы,

сопровождающейся обычно снижением арте-

риального давления вследствие уменьшения

силы сокращений сердца в результате умень-

шения венозного притока крови.

2.

Гомеометрический миогенный механизм —

увеличение силы сокращений без предвари-

тельного растяжения миокарда — наблюдает-

ся при возрастании частоты сердцебиений

(ритмоинотропная зависимость). Эта зависи-

мость проявляется и на изолированной по-

лоске миокарда. Если постепенно увеличи-

вать частоту раздражений, то одновременно с

увеличением частоты сокращений полоски

миокарда будет возрастать и сила сокра-

щений.

Увеличение силы сокращений сердца с

возрастанием частоты сокращений объясня-

ется накоплением Са

2+

в цитоплазме кардио-

миоцитов: их больше выделяется из сарко-

плазматического ретикулума и больше входит

из межклеточных пространств. Кальциевая

помпа не успевает перекачивать ионы в сар-

коплазматический ретикулум и во внеклеточ-

ную среду. Ионы Са

2+

, как известно, обеспе-

чивают взаимодействие нитей актина и мио-

зина при возбуждении мышечного волокна.

В качестве примера гомеометрического меха-

низма регуляции деятельности сердца обычно на-

зывают эффект Анрепа, заключающийся в увели-

чении силы сокращений левого желудочка при

повышении сопротивления в артериальной систе-

ме,

например в опыте с частичным пережатием

аорты. Однако этот эффект при повторных сокра-

щениях реализуется с помощью закона сердца

Франка—Старлинга. Что касается увеличения

силы сокращения левого желудочка в первом

цикле сердечной деятельности при пережатии

аорты, то в этом случае опыт Анрепа вообще ни-

какого регуляторного механизма не демонстриру-

ет. В данной ситуации просто увеличивается на-

грузка на левый желудочек, и он ее преодолевает

при своем сокращении. Естественно, давление в

левом желудочке при этом повышается.

13.7.3.

ГУМОРАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

РЕГУЛЯЦИИ. КОРКОВЫЕ ВЛИЯНИЯ

Различные биологически активные вещества

(гормоны, пептиды, медиаторы) и метаболи-

ты оказывают разнонаправленное влияние на

силу и частоту сердечных сокращений

(ЧСС).

Гормоны. Кортикостероиды, ангиотензин,

серотонин, адреналин, норадреналин, вазо-

прессин, глюкагон увеличивают силу сокра-

щений сердца. Тироксин увеличивает ЧСС,

чувствительность сердца к симпатическим

воздействиям. При эмоциональном возбуж-

дении и физической нагрузке вследствие ак-

тивации симпатико-адреналовой системы ко-

личество катехоламинов в крови возрастает,

частота и сила сердечных сокращений увели-

чиваются. Механизм действия разных гормо-

нов на сердце различен. Однако многие из

них свое воздействие реализуют посредством

активации аденилатциклазы, которая нахо-

дится на внутренней стороне клеточной мем-

браны. Аденилатциклаза ускоряет образова-

296

ние циклического аденозинмонофосфата

(цАМФ) из молекул АТФ. Под действием

цАМФ происходит ряд биохимических пре-

вращений.

В сердце обнаружены вазопрессин-, анги-

отензин-, Н,- и Н

2

-гистаминорецепторы.

Аденозин снижает проводимость в проводя-

шей системе сердца, расширяет коронарные

артерии. Гистамин увеличивает силу сердеч-

ных сокращений, однако в случае массивно-

го выброса гистамина в организме, например

при анафилактическом шоке, сила сокраще-

ний сердца снижается.

Медиаторы, циркулирующие в крови, иг-

рают незначительную роль в регуляторных

приспособительных реакциях сердца. Неко-

торые из них, например ацетилхолин, быстро

разрушаются. Норадреналин и адреналин вы-

брасываются в кровь не только симпатичес-

кими окончаниями, но и хромаффинными

клетками. В сердце они действуют на р-ре-

цепторы и стимулируют его деятельность

(значение а-адренорецепторов дискутиру-

ется).

Метаболиты оказывают как стимулирую-

щее,

так и угнетающее влияние на деятель-

ность сердца. При повышении содержания

калия в крови (а значит, и в межклеточной

жидкости) в 1,5—2 раза в кардиомиоцитах

снижается потенциал покоя вследствие

уменьшения градиента концентрации калия

внутри и вне клетки (в этом случае калий в

меньших количествах выходит из клетки).

При этом возбудимость и проводимость кар-

диомиоцитов возрастают, появляются гетеро-

топные очаги возбуждения. Однако увеличе-

ние в эксперименте внеклеточной концент-

рации К

+

более чем в 2 раза ведет к значи-

тельному увеличению мембранного потен-

циала (гиперполяризация), возбудимость и

проводимость сильно уменьшаются, сердеч-

ная деятельность угнетается вплоть до пол-

ной остановки в фазе диастолы. Подобный

прием используют в хирургической практике

при операциях на сердце. Снижение же кон-

центрации калия вне клетки ниже нормы

(4 ммоль/л) приводит главным образом к по-

вышению активности пейсмекера, при этом

активизируются также гетеротопные очаги

возбуждения, что может сопровождаться на-

рушениями ритма. Кальций усиливает сердеч-

ные сокращения, улучшает электромехани-

ческое сопряжение, активирует фосфорила-

зу, что способствует освобождению энергии.

Однако избыток ионов Са

2+

в эксперименте

может вызвать остановку сердца в систоле.

Ионы HCOj угнетают сердечную деятель-

ность.

Снижение

рН и уменьшение 0

2

угнетают, а

повышение рН усиливает сердечную деятель-

ность.

Повышение температуры увеличивает,

а понижение — снижает ЧСС. Закисление

среды возбуждает симпатические центры.

Стимулирует сердечную деятельность эндо-

телии (пептид эндотелиоцитов).

Корковые влияния. Кора большого мозга

может оказывать разнонаправленные влия-

ния на работу любого внутреннего органа.

Наиболее ярко это проявляется на деятель-

ности сердца. Кора реализует свое влияние

на сердце посредством вегетативной нервной

системы и эндокринных желез. Это влияние

показано в опытах с применением условно-

рефлекторных методов, при наблюдении за

изменением ЧСС во время эмоциональных

реакций. Эмоциональное возбуждение со-

провождается учащением сердцебиений. От-

рицательная эмоция может сопровождаться

спазмом коронарных сосудов и болевыми

ощущениями. Напротив, положительные

эмоции оказывают благоприятное влияние

на сердце. Например, приятные воспомина-

ния могут устранить возникшую экстрасис-

толию. Легко вырабатываются условные реф-

лексы на изменение частоты и силы сердеч-

ных сокращений. Если, например, в экспери-

менте на животном периодическими инъек-

циями адреналина подкреплять включение

звонка, то после нескольких повторений

одно включение звонка вызывает увеличе-

ние частоты и силы сердечных сокращений.

С помощью аутогенной тренировки можно

научиться (в определенном диапазоне) изме-

нять частоту сокращений собственного серд-

ца. Особенно успешно это выполняют ин-

дийские йоги. Кора большого мозга обеспе-

чивает возникновение более тонких приспо-

собительных реакций сердца по механизму

условного рефлекса и при эмоциях. Напри-

мер,

в предстартовом состоянии у спортсме-

на частота и сила сердечных сокращений уве-

личиваются еще до сигнала стартера, т.е. за-

благовременно.

13.8.

ГЕМОДИНАМИКА*

Гемодинамика — раздел физиологии, изу-

чающий закономерности движения крови в

сердечно-сосудистой системе.

*

В

написании раздела 13.8 принимала участие М.Д. Берг.

297

13.8.1.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

1.

Равенство объемов кровотока. Объем

крови, протекающей через поперечное сече-

ние сосуда в единицу времени, называют

объемной скоростью кровотока (мл/мин).

Объемная скорость кровотока через большой

и малый круг кровообращения одинакова.

Объем кровотока через аорту или легочный

ствол равен объему кровотока через суммар-

ное поперечное сечение сосудов на любом

отрезке кругов кровообращения.

2.

Движущей силой, обеспечивающей кро-

воток, является разность кровяного давления

между проксимальным и дистальным участ-

ками сосудистого русла. Давление крови со-

здается работой сердца и зависит от упруго-

эластических свойств сосудов.

Поскольку давление в артериальной части

кругов кровообращения является пульсирую-

щим в соответствии с фазами работы сердца,

для его гемодинамическои характеристики

принято использовать величину среднего

давления (Р

ср

). Это усредненное давление,

которое обеспечивает такой же эффект дви-

жения крови, как и пульсирующее давление.

Среднее давление в аорте равно примерно

100 мм рт.ст. Давление в полых венах колеб-

лется около нуля. Таким образом, движущая

сила в большом круге кровообращения рав-

на разнице между этими величинами, т.е.

100 мм рт.ст. Среднее давление крови в ле-

гочном стволе менее 20 мм рт.ст., в легочных

венах близко к нулю — следовательно, дви-

жущая сила в малом круге — 20 мм рт.ст., т.е.

в 5 раз меньше, чем в большом. Равенство

объемов кровотока в большом и малом круге

кровообращения при существенно различаю-

щейся движущей силе связано с различиями

в сопротивлении току крови — в малом круге

оно значительно меньше.

3.

Сопротивление

в кровеносной системе.

Если общее сопротивление току крови в со-

судистой системе большого круга принять за

100 %, то в разных ее отделах сопротивление

распределится следующим образом. В аорте,

крупных артериях и их ветвях сопротивление

току крови составляет около 19 %; на долю

мелких артерий (диаметром менее 100 мкм) и

артериол приходится 50 % сопротивления; в

капиллярах сопротивление составляет при-

мерно 25 %, в венулах — 4 %, в венах — 3 %.

Общее периферическое сопротивление

(ОПС) — это суммарное сопротивление всех

параллельных сосудистых сетей большого

круга кровообращения. Оно зависит от гра-

диента давления (АР) в начальном и конеч-

ном отделах большого круга кровообращения

и объемной скорости кровотока (Q). Если

градиент давления равен 100 мм рт.ст., а объ-

емная скорость кровотока — 95 мл/с, то ве-

личина ОПС составит:

(1 мм рт. ст. = 133 Па)

В сосудах малого круга кровообращения общее

сопротивление равно примерно 11 Па

•

с/мл.

Сопротивление в региональных сосудис-

тых сетях различно, оно наименьшее в сосу-

дах чревной области, наибольшее — в коро-

нарном сосудистом русле.

Согласно законам гидродинамики, сопро-

тивление току крови зависит от длины и ра-

диуса сосуда, по которому течет жидкость, и

от вязкости самой жидкости. Эти взаимоот-

ношения описывает формула Пуазейля:

D

_8xZxv

rri

. 3i

к =

г—

[Па

•

с/см ],

Я X Г

где R — гидродинамическое сопротивление,

L

—

длина сосуда, г

—

радиус сосуда, v

—

вяз-

кость крови, л — отношение окружности к

диаметру.

Применительно к системе кровообраще-

ния длина сосудов довольно постоянна, а ра-

диус сосуда и вязкость крови — переменные

параметры. Наиболее изменчивым является

радиус сосуда, и именно он вносит сущест-

венный вклад в изменения сопротивления

току крови при различных состояниях орга-

низма, так как величина сопротивления за-

висит от радиуса, возведенного в четвертую

степень. Вязкость крови связана с содержа-

нием в ней белков и форменных элементов.

Эти показатели могут меняться при различ-

ных состояниях организма — анемии, поли-

цитемии, гиперглобулинемии, а также разли-

чаются в отдельных региональных сетях, в

сосудах разного типа и даже в ветвях одного

сосуда. Так, в зависимости от диаметра и угла

отхождения ветви от основной артерии в ней

может меняться соотношение объемов фор-

менных элементов и плазмы. Это связано с

тем, что в пристеночном слое крови больше

доля плазмы, а в осевом

—

эритроцитов, поэ-

тому при дихотомическом делении сосуда

меньшая по диаметру ветвь или ветвь, отхо-

дящая под прямым углом, получает кровь с

большим содержанием плазмы. Вязкость

движущейся крови меняется в зависимости

от характера кровотока и диаметра сосудов.

Длина сосуда как фактор, влияющий на

сопротивление, имеет значение для понима-

ния того, что наибольшее сопротивление

298

току крови оказывают артериолы, имеющие

относительно большую длину при малом ра-

диусе, а не капилляры: их радиус сопоста-

вим с радиусом артериол, но капилляры ко-

роче. Из-за большого сопротивления току

крови в артериолах, которое к тому же может

значительно меняться при их сужении или

расширении, артериолы называют «кранами»

сосудистой системы. Длина сосудов меняется

с возрастом (пока человек растет), в скелет-

ных мышцах длина артерий и артериол мо-

жет меняться при сокращении и растяжении

мышц.

Сопротивление

току крови и вязкость зави-

сят также

от характера кровотока

—

турбу-

лентного

или ламинарного. В условиях физио-

логического покоя почти во всех отделах

кровеносной системы наблюдается ламинар-

ное,

т.е. слоистое течение крови, без завихре-

ний и перемешивания слоев. Вблизи стенки

сосуда располагается слой плазмы, скорость

движения которого ограничивается непо-

движной поверхностью стенки сосуда, по оси

с большей скоростью движется слой эритро-

цитов. Слои скользят относительно друг

друга, что создает сопротивление (трение)

для течения крови как гетерогенной жидкос-

ти.

Между слоями возникает напряжение

сдвига, тормозящее движение более быстрого

слоя. Согласно уравнению Ньютона, вяз-

кость движущейся жидкости (v) прямо про-

порциональна величине напряжения сдвига

(т) и обратно пропорциональна разнице ско-

ростей движения слоев (у) : v = т/у. Поэтому

при снижении скорости движения крови вяз-

кость увеличивается, в физиологических ус-

ловиях это проявляется в сосудах с малым

диаметром. Исключением являются капилля-

ры,

в которых эффективная вязкость крови

достигает значений вязкости плазмы, т.е.

снижается в 2 раза благодаря особенностям

движения эритроцитов. Они скользят, двига-

ясь друг за другом (по одному в цепочке) в

«смазочном» слое плазмы и деформируясь в

соответствии с диаметром капилляра.

Для турбулентного течения характерно на-

личие завихрений, при этом кровь перемеща-

ется не только параллельно оси сосуда, но и

перпендикулярно ей. Турбулентное течение

наблюдается в проксимальных отделах аорты

и легочного ствола в период изгнания крови

из сердца, локальные завихрения могут со-

здаваться в местах разветвлений и сужений

артерий, в области крутых изгибов артерий.

Движение крови может стать турбулентным

во всех крупных артериях при возрастании

объемной скорости кровотока (например,

при интенсивной мышечной работе) или

снижении вязкости крови (при выраженной

анемии). Турбулентное движение существен-

но увеличивает внутреннее трение крови, и

для ее продвижения требуется значительно

большее давление, при этом нагрузка на

сердце увеличивается.

Таким образом, разница давлений и со-

противление кровотоку являются факторами,

влияющими на объем кровотока (Q) в целом

в сосудистой системе и в отдельных регио-

нальных сетях: он прямо пропорционален

разности давлений крови в начальном (Р,) и

конечном (Р

2

) отделах сосудистой сети и об-

ратно пропорционален сопротивлению (R)

току крови:

0

=

4^

^ R

Увеличение давления или уменьшение со-

противления току крови на системном, реги-

ональном, микроциркуляторном уровнях по-

вышают объем кровотока соответственно в

системе кровообращения, в органе или мик-

рорегионе, а уменьшение давления или уве-

личение сопротивления уменьшают объем

кровотока.

13.8.2.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

СОСУДОВ

1.

Амортизирующие

сосуды — аорта, легочная

артерия и их крупные ветви, т.е. сосуды элас-

тического типа.

Специфическая функция этих сосудов —

поддержание движущей силы кровотока в

диастолу желудочков сердца. Здесь сглажива-

ется перепад давления между систолой, диа-

столой и покоем желудочков за счет эласти-

ческих свойств стенки сосудов. В результате

в период покоя давление в аорте поддержива-

ется на уровне 80 мм рт.ст., что стабилизиру-

ет движущую силу, при этом эластические

волокна стенок сосудов отдают накопленную

во время систолы потенциальную энергию

сердца и обеспечивают непрерывность тока

крови и давление по ходу сосудистого русла.

Эластичность аорты и легочной артерии

смягчает также гидравлический удар крови

во время систолы желудочков. Изгиб аорты

повышает эффективность перемешивания

крови (основное перемешивание, создание

однородности транспортной среды происхо-

дят в сердце).

2.

Сосуды

распределения — средние и мел-

кие артерии мышечного типа регионов и ор-

ганов; их функция — распределение потока

крови по всем органам и тканям организма.

299

Вклад этих сосудов в общее сосудистое со-

противление небольшой и составляет 10—

20 %. При увеличении запроса ткани диаметр

сосуда подстраивается к повышенному кро-

вотоку в соответствии с изменением линей-

ной скорости за счет эндотелийзависимого

механизма. При увеличении скорости сдвига

пристеночного слоя крови апикальная мем-

брана эндотелиоцитов деформируется, и они

синтезируют оксид азота (N0), который сни-

жает тонус гладких мышц сосуда, т.е. сосуд

расширяется. Изменения сопротивления и

пропускной способности этих сосудов моду-

лируются нервной системой. Например, сни-

жение активности симпатических волокон,

иннервирующих позвоночные и внутренние

сонные артерии, увеличивает мозговой кро-

воток на 30 %,а активация снижает кровоток

на 20 %. По-видимому, в ряде случаев сосуды

распределения могут стать лимитирующим

звеном, препятствующим значительному уве-

личению кровотока в органе, несмотря на его

метаболический запрос, например коронар-

ные и мозговые сосуды, пораженные атеро-

склерозом. Предполагают, что нарушение

эндотелийзависимого механизма, регулирую-

щего соответствие между линейной скорос-

тью кровотока и тонусом сосудов, в частнос-

ти,

в артериях ног может служить причиной

развития гипоксии в мышцах нижних конеч-

ностей при нагрузках у лиц с облитерирую-

щим эндартериитом.

3.

Сосуды сопротивления. К ним относят

артерии диаметром менее 100 мкм, артерио-

лы,

прекапиллярные сфинктеры, сфинктеры

магистральных капилляров. На долю этих со-

судов приходится около 50—60 % общего со-

противления кровотоку, с чем и связано их

название. Сосуды сопротивления определяют

кровоток системного, регионального и мик-

роциркуляторного уровней. Суммарное со-

противление сосудов разных регионов фор-

мирует системное диастолическое артериаль-

ное давление, изменяет его и удерживает на

определенном уровне в результате общих

нейрогенных и гуморальных изменений то-

нуса этих сосудов. Разнонаправленные изме-

нения тонуса сосудов сопротивления разных

регионов обеспечивают перераспределение

объемного кровотока между регионами. В ре-

гионе или органе они перераспределяют кро-

воток между работающими и неработающи-

ми микрорегионами, т.е. управляют микро-

циркуляцией. Наконец, сосуды сопротивле-

ния микрорегиона распределяют кровоток

между обменной и шунтовой цепями, опре-

деляют количество функционирующих ка-

пилляров. Так, включение в работу одной ар-

териолы обеспечивает кровоток в 100 капил-

лярах.

4.

Обменные сосуды — капилляры. Частич-

но транспорт веществ происходит также в ар-

териолах и венулах. Через стенку артериол

легко диффундирует кислород (в частности,

этот путь играет важную роль в снабжении

кислородом нейронов мозга), а через люки

венул (межклеточные поры диаметром 10—

20 нм) осуществляется диффузия из крови

белковых молекул, которые в дальнейшем

попадают в лимфу.

Гистологически, по строению стенки, вы-

деляют три типа капилляров.

Сплошные (соматические) капилляры. Эн-

дотелиоциты их лежат на базальной мембра-

не,

плотно прилегая друг к другу, межклеточ-

ные щели между ними имеют ширину 4—

5 нм (межэндотелиальные поры). Через поры

такого диаметра проходят вода, водораство-

римые неорганические и низкомолекулярные

органические вещества (ионы, глюкоза, мо-

чевина), а для более крупных водораствори-

мых молекул стенка капилляров является ба-

рьером (гистогематическим, гематоэнцефа-

лическим). Этот тип капилляров представлен

в скелетных мышцах, коже, легких, цент-

ральной нервной системе.

Окончатые (висцеральные) капилляры. От

сплошных капилляров отличаются тем, что в

эндотелиоцитах есть фенестры (окна) диа-

метром 20—40 нм и более, образованные в

результате слияния апикальной и базальной

фосфолипидных мембран. Через фенестры

могут проходить крупные органические мо-

лекулы и белки, необходимые для деятель-

ности клеток или образующиеся в результате

нее.

Капилляры этого типа находятся в сли-

зистой оболочке желудочно-кишечного трак-

та, в почках, железах внутренней и внешней

секреции.

Несплошные

(синусоидные) капилляры. У них

нет базальной мембраны, а межклеточные

поры имеют диаметр до 10—15 нм. Такие ка-

пилляры имеются в печени, селезенке, крас-

ном костном мозге; они хорошо проницаемы

для любых веществ и даже для форменных

элементов крови, что связано с функцией со-

ответствующих органов.

5. Шунтирующие сосуды. К ним относят

артериоловенулярные анастомозы. Их функ-

ции — шунтирование кровотока. Истинные

анатомические шунты (артериоловенуляр-

ные анастомозы) есть не во всех органах.

Наиболее типичны эти шунты для кожи:

при необходимости уменьшить теплоотдачу

кровоток по системе капилляров прекраща-

ется и кровь (тепло) сбрасывается по шун-

300