Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

100

мс

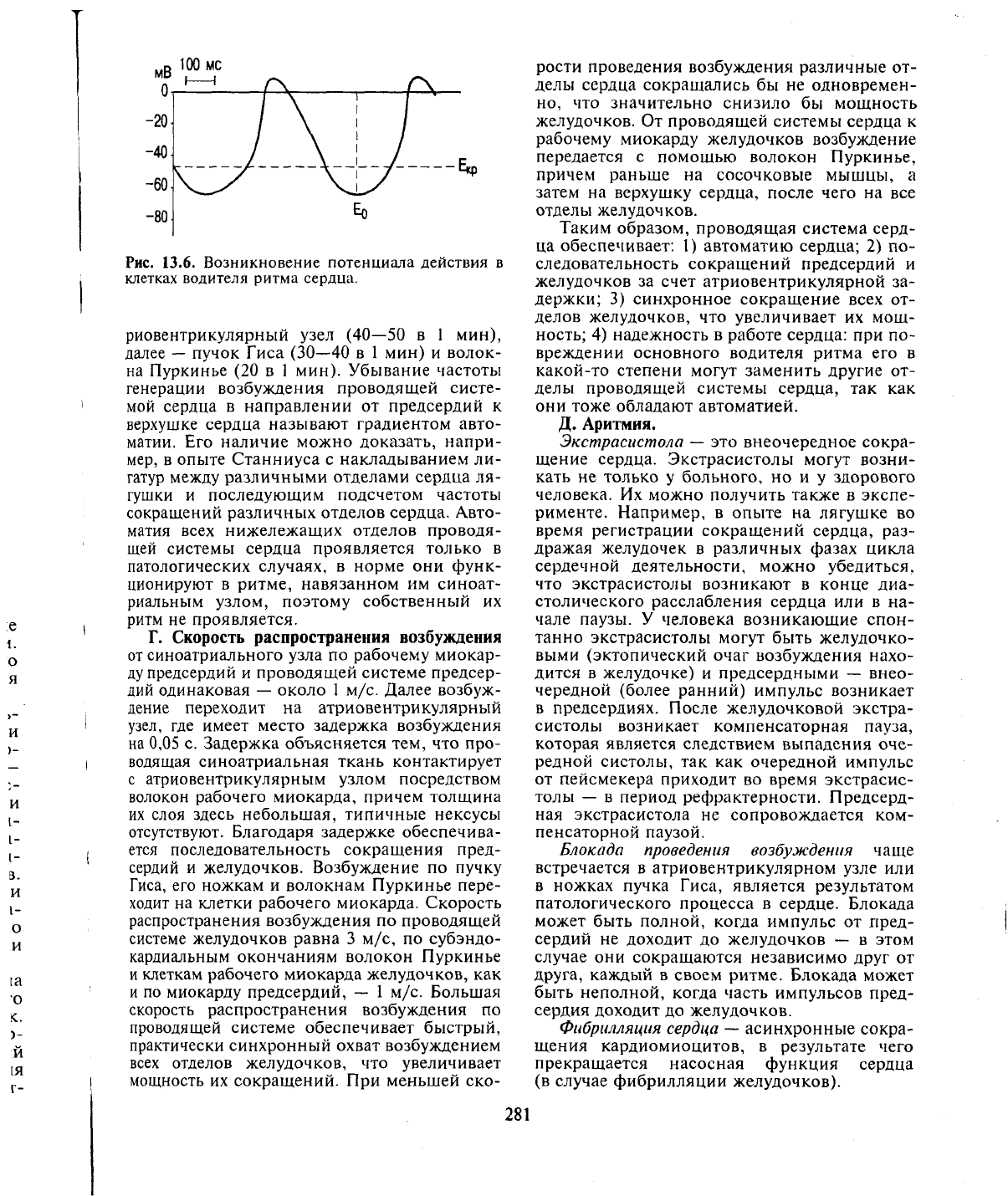

Рис. 13.6. Возникновение потенциала действия в

клетках водителя ритма сердца.

риовентрикулярный узел (40—50 в 1 мин),

далее

—

пучок Гиса (30—40 в 1 мин) и волок-

на Пуркинье (20 в 1 мин). Убывание частоты

генерации возбуждения проводящей систе-

мой сердца в направлении от предсердий к

верхушке сердца называют градиентом авто-

матии. Его наличие можно доказать, напри-

мер,

в опыте Станниуса с накладыванием ли-

гатур между различными отделами сердца ля-

гушки и последующим подсчетом частоты

сокращений различных отделов сердца. Авто-

матия всех нижележащих отделов проводя-

щей системы сердца проявляется только в

патологических случаях, в норме они функ-

ционируют в ритме, навязанном им синоат-

риальным узлом, поэтому собственный их

ритм не проявляется.

Г.

Скорость распространения возбуждения

от синоатриального узла по рабочему миокар-

ду предсердий и проводящей системе предсер-

дий одинаковая — около 1 м/с. Далее возбуж-

дение переходит на атриовентрикулярный

узел, где имеет место задержка возбуждения

на 0,05 с. Задержка объясняется тем, что про-

водящая синоатриальная ткань контактирует

с атриовентрикулярным узлом посредством

волокон рабочего миокарда, причем толщина

их слоя здесь небольшая, типичные нексусы

отсутствуют. Благодаря задержке обеспечива-

ется последовательность сокращения пред-

сердий и желудочков. Возбуждение по пучку

Гиса, его ножкам и волокнам Пуркинье пере-

ходит на клетки рабочего миокарда. Скорость

распространения возбуждения по проводящей

системе желудочков равна 3 м/с, по субэндо-

кардиальным окончаниям волокон Пуркинье

и клеткам рабочего миокарда желудочков, как

и по миокарду предсердий, — 1 м/с. Большая

скорость распространения возбуждения по

проводящей системе обеспечивает быстрый,

практически синхронный охват возбуждением

всех отделов желудочков, что увеличивает

мощность их сокращений. При меньшей ско-

рости проведения возбуждения различные от-

делы сердца сокращались бы не одновремен-

но,

что значительно снизило бы мощность

желудочков. От проводящей системы сердца к

рабочему миокарду желудочков возбуждение

передается с помощью волокон Пуркинье,

причем раньше на сосочковые мышцы, а

затем на верхушку сердца, после чего на все

отделы желудочков.

Таким образом, проводящая система серд-

ца обеспечивает: 1) автоматию сердца; 2) по-

следовательность сокращений предсердий и

желудочков за счет атриовентрикулярной за-

держки; 3) синхронное сокращение всех от-

делов желудочков, что увеличивает их мощ-

ность; 4) надежность в работе сердца: при по-

вреждении основного водителя ритма его в

какой-то степени могут заменить другие от-

делы проводящей системы сердца, так как

они тоже обладают автоматией.

Д. Аритмия.

Экстрасистола

—

это внеочередное сокра-

щение сердца. Экстрасистолы могут возни-

кать не только у больного, но и у здорового

человека. Их можно получить также в экспе-

рименте. Например, в опыте на лягушке во

время регистрации сокращений сердца, раз-

дражая желудочек в различных фазах цикла

сердечной деятельности, можно убедиться,

что экстрасистолы возникают в конце диа-

столического расслабления сердца или в на-

чале паузы. У человека возникающие спон-

танно экстрасистолы могут быть желудочко-

выми (эктопический очаг возбуждения нахо-

дится в желудочке) и предсердными — внео-

чередной (более ранний) импульс возникает

в предсердиях. После желудочковой экстра-

систолы возникает компенсаторная пауза,

которая является следствием выпадения оче-

редной систолы, так как очередной импульс

от пейсмекера приходит во время экстрасис-

толы — в период рефрактерности. Предсерд-

ная экстрасистола не сопровождается ком-

пенсаторной паузой.

Блокада проведения возбуждения чаще

встречается в атриовентрикулярном узле или

в ножках пучка Гиса, является результатом

патологического процесса в сердце. Блокада

может быть полной, когда импульс от пред-

сердий не доходит до желудочков — в этом

случае они сокращаются независимо друг от

друга, каждый в своем ритме. Блокада может

быть неполной, когда часть импульсов пред-

сердия доходит до желудочков.

Фибрилляция сердца — асинхронные сокра-

щения кардиомиоцитов, в результате чего

прекращается насосная функция сердца

(в случае фибрилляции желудочков).

281

13.6.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА

Процесс деятельности сердца сопровождает-

ся так называемыми внешними явлениями

—

электрическими, механическими и звуковы-

ми.

Электрические явления — это результат

возникновения и распространения возбужде-

ния по различным отделам сердца; механи-

ческие — следствие движения крови по серд-

цу и сосудам, движения самого сердца; зву-

ковые явления — это главным образом след-

ствие закрытия клапанов сердца, а также

движения крови по сосудам.

13.6.1.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

И ВЕКТОРКАРДИОГРАФИЯ

Электрокардиография — регистрация сум-

марной электрической активности сердца с

определенных участков тела. Электрокардио-

грамма (ЭКГ) — кривая, отражающая про-

цесс возникновения, распространения и ис-

чезновения возбуждения в различных отделах

сердца. Поскольку ткани организма способ-

ны проводить электрическое поле во всех на-

правлениях, удается с помощью усилителей

зарегистрировать электрические явления на

поверхности тела. ЭКГ отражает только из-

менения электрических потенциалов, но не

сокращения миокарда.

А. Возникновение электрического тока в

сердце можно наблюдать, если на сокращаю-

щееся сердце крысы набросить нерв нервно-

мышечного препарата лягушки: мышца начи-

нает сокращаться в ритме сердца. Электри-

ческие потенциалы сердца можно зареги-

стрировать на его поверхности с помощью

внеклеточных биполярных электродов. Пред-

ставим сердце в виде мышечного полого

однокамерного органа или полоски миокарда

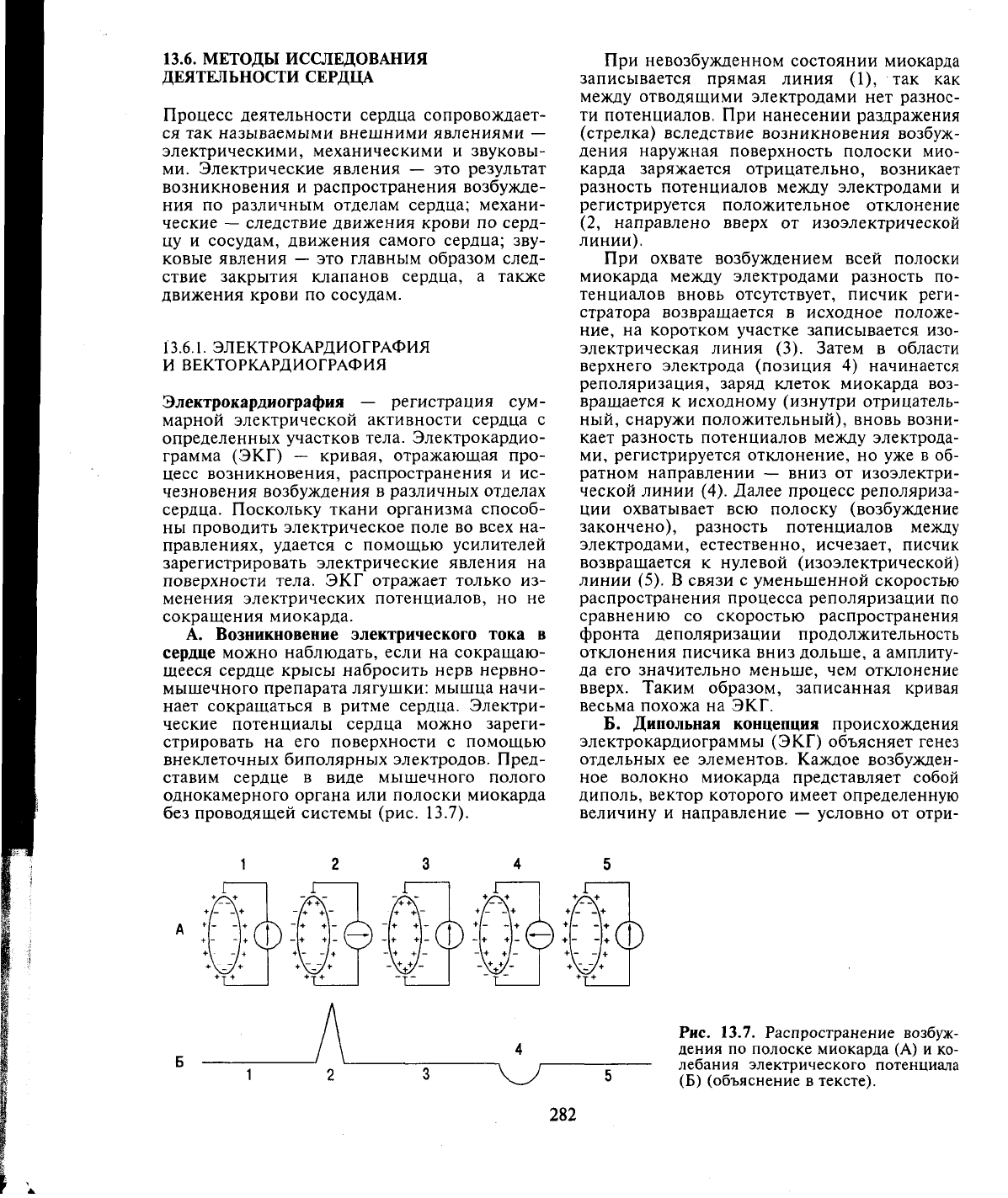

без проводящей системы (рис. 13.7).

При невозбужденном состоянии миокарда

записывается прямая линия (1), так как

между отводящими электродами нет разнос-

ти потенциалов. При нанесении раздражения

(стрелка) вследствие возникновения возбуж-

дения наружная поверхность полоски мио-

карда заряжается отрицательно, возникает

разность потенциалов между электродами и

регистрируется положительное отклонение

(2,

направлено вверх от изоэлектрической

линии).

При охвате возбуждением всей полоски

миокарда между электродами разность по-

тенциалов вновь отсутствует, писчик реги-

стратора возвращается в исходное положе-

ние,

на коротком участке записывается изо-

электрическая линия (3). Затем в области

верхнего электрода (позиция 4) начинается

реполяризация, заряд клеток миокарда воз-

вращается к исходному (изнутри отрицатель-

ный, снаружи положительный), вновь возни-

кает разность потенциалов между электрода-

ми,

регистрируется отклонение, но уже в об-

ратном направлении — вниз от изоэлектри-

ческой линии (4). Далее процесс реполяриза-

ции охватывает всю полоску (возбуждение

закончено), разность потенциалов между

электродами, естественно, исчезает, писчик

возвращается к нулевой (изоэлектрической)

линии (5). В связи с уменьшенной скоростью

распространения процесса реполяризации по

сравнению со скоростью распространения

фронта деполяризации продолжительность

отклонения писчика вниз дольше, а амплиту-

да его значительно меньше, чем отклонение

вверх. Таким образом, записанная кривая

весьма похожа на ЭКГ.

Б.

Дипольная концепция происхождения

электрокардиограммы (ЭКГ) объясняет генез

отдельных ее элементов. Каждое возбужден-

ное волокно миокарда представляет собой

диполь, вектор которого имеет определенную

величину и направление — условно от отри-

.: ±0± :А: Ю

:

-6+ Ю

+/- -\+

Рис. 13.7. Распространение возбуж-

дения по полоске миокарда (А) и ко-

лебания электрического потенциала

(Б) (объяснение в тексте).

282

дательного полюса к положительному полю-

су. Суть дипольной концепции, объясняю-

щей происхождение элементов ЭКГ, заклю-

чается в том, что сердце рассматривается как

единый диполь, создающий в окружающем

его объемном проводнике (теле) электричес-

кое поле. Вектор единого сердечного диполя

(интегральный вектор) представляет собой

алгебраическую сумму всех векторов единич-

ных источников тока (кардиомиоцитов), су-

ществующих в данный момент, поэтому его

называют также суммарным моментным век-

тором. Он, как и единичный, направлен от

возбужденного участка миокарда к невозбуж-

денному. Направление и величина интег-

рального дипольного вектора определяют на-

правление и величину зубцов ЭКГ, эта вели-

чина зависит также от расстояния между ре-

гистрирующим электродом и источником

тока (сердцем) и обратно пропорциональна

квадрату этого расстояния. Дипольный век-

тор переднего фронта волны возбуждения на-

зывают вектором деполяризации, а вектор,

направленный в обратную сторону, — векто-

ром реполяризации. Диполь создает в окру-

жающей его среде силовые линии, идущие от

положительного заряда диполя к отрицатель-

ному. На границе между положительной и

отрицательной половинами электрического

поля располагается линия нулевого потен-

циала.

Если суммировать все отдельные момент-

ные векторы в течение всего периода деполя-

ризации желудочков, предсердий или репо-

ляризации желудочков, получим средний ре-

зультирующий

вектор. Средний результирую-

щий вектор деполяризации желудочков обо-

значается AQRS, деполяризации предсер-

дий

—

АР, реполяризации желудочков —

А

Т.

Средний результирующий вектор во время

возбуждения желудочков направлен вниз и

влево, поэтому изопотенциальные положи-

тельные линии находятся в этой же области,

а отрицательные — вверху справа. Направле-

ние среднего результирующего вектора депо-

ляризации желудочков примерно соответст-

вует анатомической оси сердца. ЭКГ реги-

стрируется с определенных участков тела с

помощью различных отведений.

ЭКГ-отведение

— это вариант расположе-

ния электродов на теле при регистрации

электрокардиограммы. Отведения могут быть

монополярными, когда потенциал регистри-

руется в одной точке тела, и биполярными,

когда регистрируется разность потенциалов

между двумя точками тела — с помощью

электродов различных систем отведения. Во

всех случаях один электрод присоединяют к

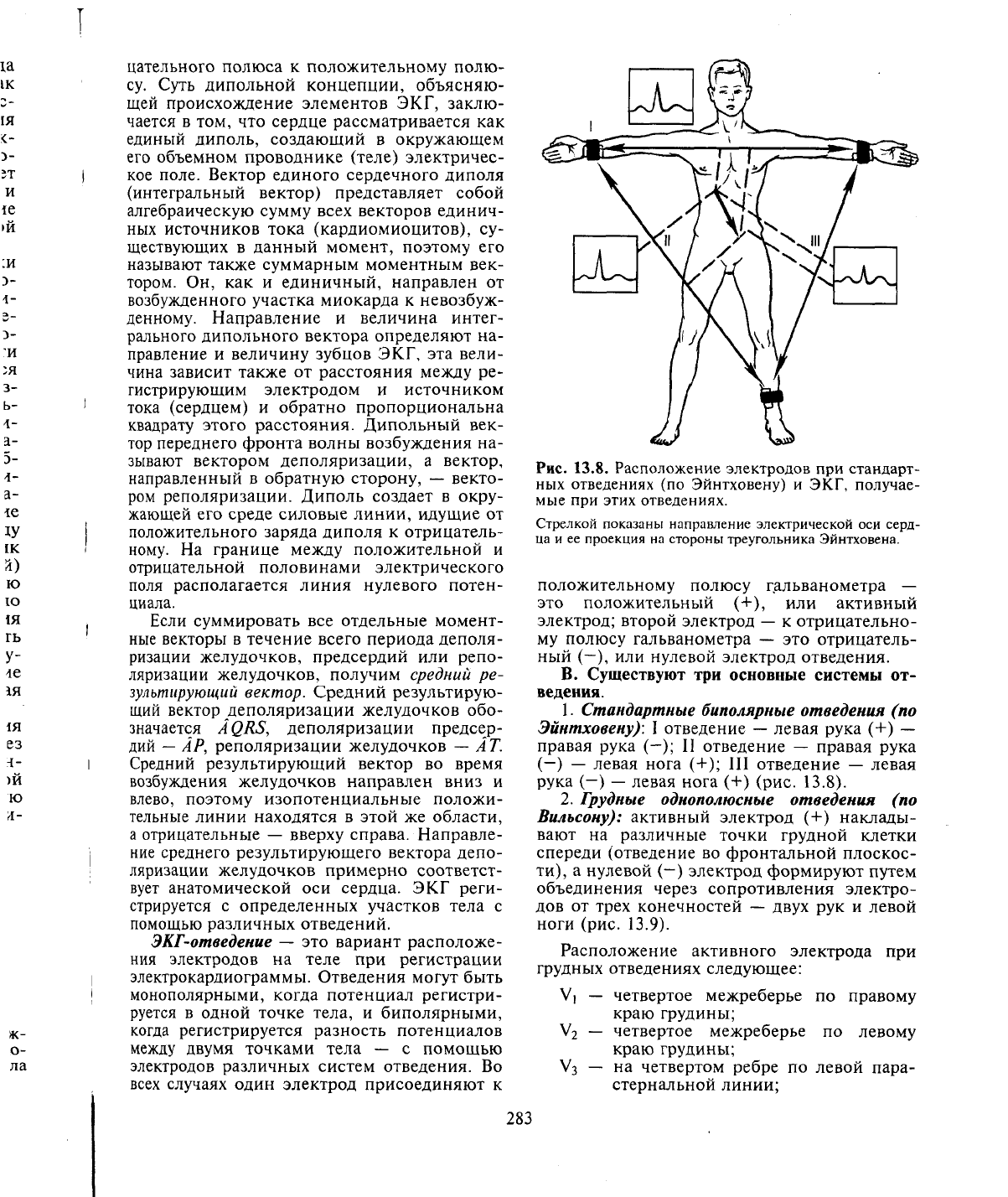

Рис. 13.8. Расположение электродов при стандарт-

ных отведениях (по Эйнтховену) и ЭКГ, получае-

мые при этих отведениях.

Стрелкой показаны направление электрической оси серд-

ца

и

ее проекция на стороны треугольника Эйнтховена.

положительному полюсу гальванометра —

это положительный (+), или активный

электрод; второй электрод

—

к отрицательно-

му полюсу гальванометра — это отрицатель-

ный (—), или нулевой электрод отведения.

В.

Существуют три основные системы от-

ведения.

1.

Стандартные биполярные

отведения (по

Эйнтховену): I отведение

—

левая рука (+) —

правая рука (-); II отведение — правая рука

(—) — левая нога (+); III отведение — левая

рука (—)

—

левая нога (+) (рис. 13.8).

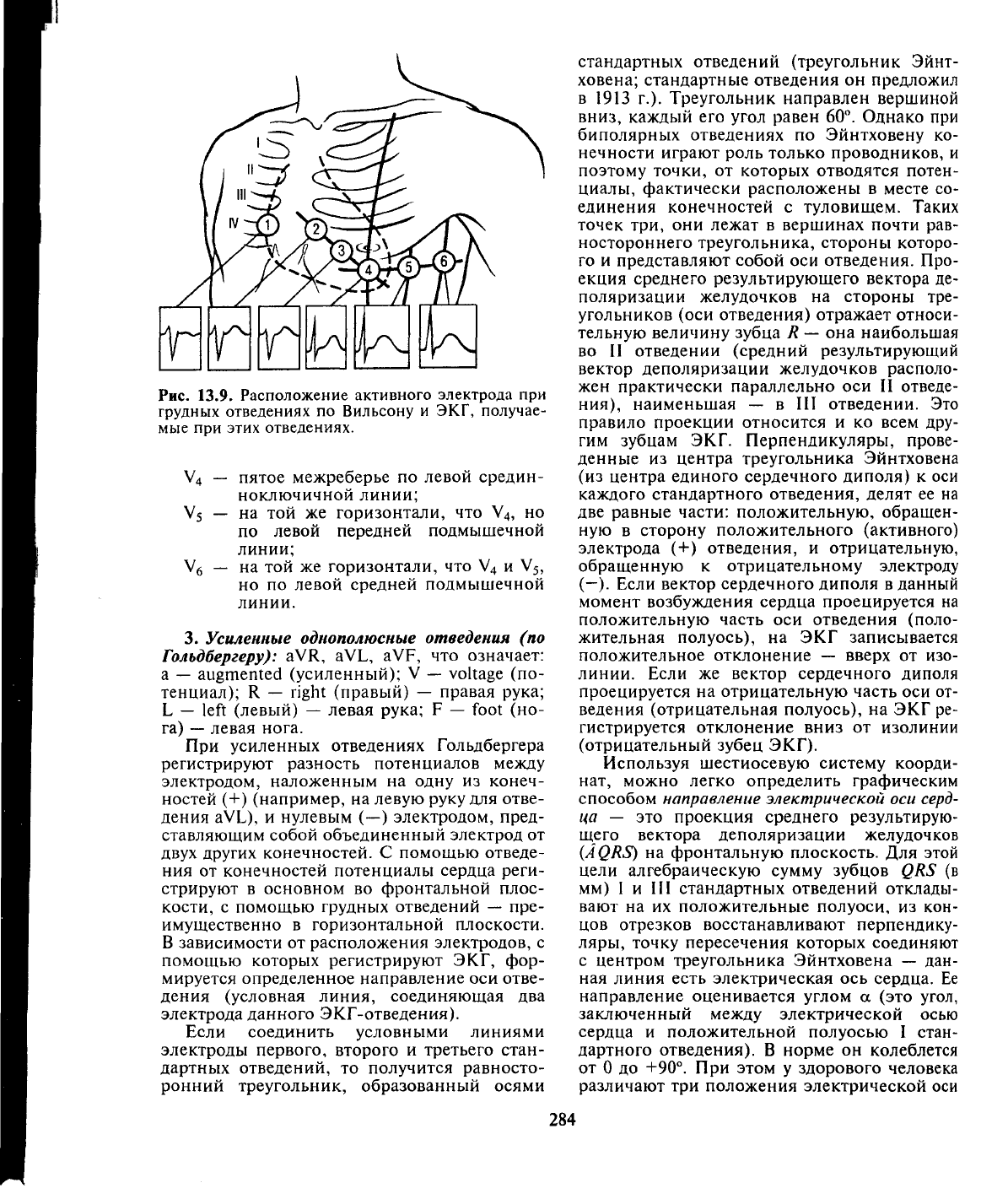

2.

Грудные однополюсные отведения (по

Вильсону): активный электрод (+) наклады-

вают на различные точки грудной клетки

спереди (отведение во фронтальной плоскос-

ти),

а нулевой (—) электрод формируют путем

объединения через сопротивления электро-

дов от трех конечностей — двух рук и левой

ноги (рис. 13.9).

Расположение активного электрода при

грудных отведениях следующее:

V) — четвертое межреберье по правому

краю грудины;

V

2

— четвертое межреберье по левому

краю грудины;

Уз — на четвертом ребре по левой пара-

стернальной линии;

283

nRRbJ^-

к

Рис. 13.9. Расположение активного электрода при

грудных отведениях по Вильсону и ЭКГ, получае-

мые при этих отведениях.

V

4

V

5

пятое межреберье по левой средин-

ноключичной линии;

на той же горизонтали, что V

4

, но

по левой передней подмышечной

линии;

на той же горизонтали, что V

4

и V

5

,

но по левой средней подмышечной

линии.

3.

Усиленные однополюсные отведения (по

Гольдбергеру): aVR, aVL, aVF, что означает:

а — augmented (усиленный); V — voltage (по-

тенциал); R — right (правый) — правая рука;

L — left (левый) — левая рука; F — foot (но-

га) — левая нога.

При усиленных отведениях Гольдбергера

регистрируют разность потенциалов между

электродом, наложенным на одну из конеч-

ностей (+) (например, на левую руку для отве-

дения aVL), и нулевым (—) электродом, пред-

ставляющим собой объединенный электрод от

двух других конечностей. С помощью отведе-

ния от конечностей потенциалы сердца реги-

стрируют в основном во фронтальной плос-

кости, с помощью грудных отведений — пре-

имущественно в горизонтальной плоскости.

В зависимости от расположения электродов, с

помощью которых регистрируют ЭКГ, фор-

мируется определенное направление оси отве-

дения (условная линия, соединяющая два

электрода данного ЭКГ-отведения).

Если соединить условными линиями

электроды первого, второго и третьего стан-

дартных отведений, то получится равносто-

ронний треугольник, образованный осями

стандартных отведений (треугольник Эйнт-

ховена; стандартные отведения он предложил

в 1913 г.). Треугольник направлен вершиной

вниз,

каждый его угол равен 60°. Однако при

биполярных отведениях по Эйнтховену ко-

нечности играют роль только проводников, и

поэтому точки, от которых отводятся потен-

циалы, фактически расположены в месте со-

единения конечностей с туловищем. Таких

точек три, они лежат в вершинах почти рав-

ностороннего треугольника, стороны которо-

го и представляют собой оси отведения. Про-

екция среднего результирующего вектора де-

поляризации желудочков на стороны тре-

угольников (оси отведения) отражает относи-

тельную величину зубца R — она наибольшая

во II отведении (средний результирующий

вектор деполяризации желудочков располо-

жен практически параллельно оси II отведе-

ния),

наименьшая — в III отведении. Это

правило проекции относится и ко всем дру-

гим зубцам ЭКГ. Перпендикуляры, прове-

денные из центра треугольника Эйнтховена

(из центра единого сердечного диполя) к оси

каждого стандартного отведения, делят ее на

две равные части: положительную, обращен-

ную в сторону положительного (активного)

электрода (+) отведения, и отрицательную,

обращенную к отрицательному электроду

(—). Если вектор сердечного диполя в данный

момент возбуждения сердца проецируется на

положительную часть оси отведения (поло-

жительная полуось), на ЭКГ записывается

положительное отклонение — вверх от изо-

линии. Если же вектор сердечного диполя

проецируется на отрицательную часть оси от-

ведения (отрицательная полуось), на ЭКГ ре-

гистрируется отклонение вниз от изолинии

(отрицательный зубец ЭКГ).

Используя шестиосевую систему коорди-

нат, можно легко определить графическим

способом направление электрической оси серд-

ца — это проекция среднего результирую-

щего вектора деполяризации желудочков

(AQRS) на фронтальную плоскость. Для этой

цели алгебраическую сумму зубцов QRS (в

мм) I и III стандартных отведений отклады-

вают на их положительные полуоси, из кон-

цов отрезков восстанавливают перпендику-

ляры, точку пересечения которых соединяют

с центром треугольника Эйнтховена — дан-

ная линия есть электрическая ось сердца. Ее

направление оценивается углом а (это угол,

заключенный между электрической осью

сердца и положительной полуосью I стан-

дартного отведения). В норме он колеблется

от 0 до +90°. При этом у здорового человека

различают три положения электрической оси

284

R=

1,5 MB

Рис. 13.10. Основные усредненные параметры

электрокардиограммы во II стандартном отведе-

нии.

сердца: горизонтальное (угол = 0—29°), нор-

мальное (угол = 30—69°) и вертикальное

(угол = 70—90°). Отклонения электрической

оси вправо

—

правограмма (+90° < а < +180°)

или отклонение ее влево — левограмма

(-90°

<

а < 0°), как правило, свидетельствуют

о патологическом процессе. В норме направ-

ление электрической оси сердца совпадает с

анатомической осью сердца

—

это линия, со-

единяющая середину основания сердца с его

верхушкой. Однако электрическая ось сердца

(правильнее средний результирующий вектор

деполяризации желудочков) примерно совпа-

дает с анатомической лишь в том случае,

если распространение возбуждения не нару-

шено.

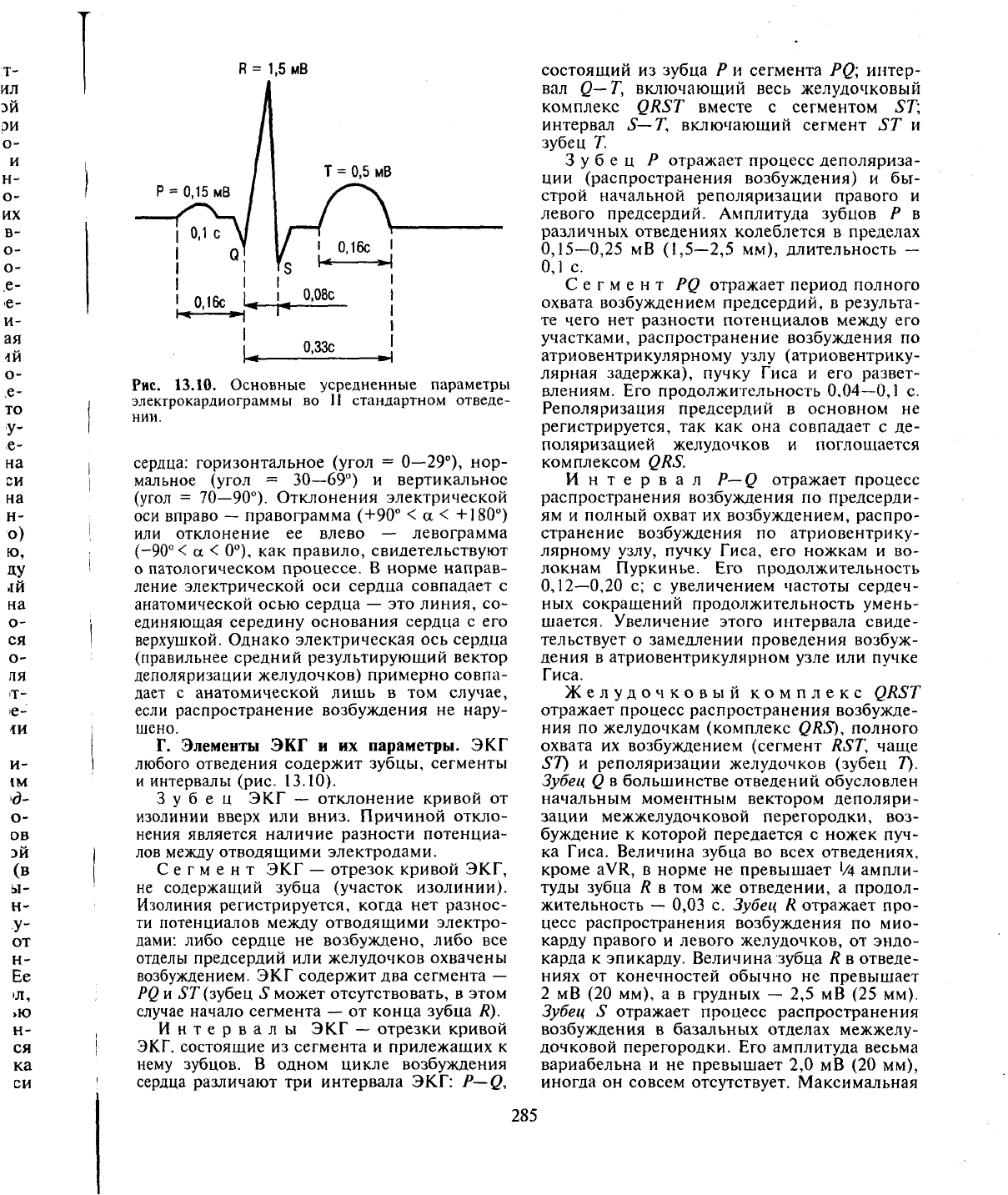

Г.

Элементы ЭКГ и их параметры. ЭКГ

любого отведения содержит зубцы, сегменты

и интервалы (рис. 13.10).

Зубец ЭКГ — отклонение кривой от

изолинии вверх или вниз. Причиной откло-

нения является наличие разности потенциа-

лов между отводящими электродами.

Сегмент ЭКГ

—

отрезок кривой ЭКГ,

не содержащий зубца (участок изолинии).

Изолиния регистрируется, когда нет разнос-

ти потенциалов между отводящими электро-

дами: либо сердце не возбуждено, либо все

отделы предсердий или желудочков охвачены

возбуждением. ЭКГ содержит два сегмента

—

PQ и

ST (зубец S может отсутствовать, в этом

случае начало сегмента — от конца зубца /?).

Интервалы ЭКГ — отрезки кривой

ЭКГ. состоящие из сегмента и прилежащих к

нему зубцов. В одном цикле возбуждения

сердца различают три интервала ЭКГ: P—Q,

состоящий из зубца Р и сегмента PQ; интер-

вал Q—T, включающий весь желудочковый

комплекс QRST вместе с сегментом ST;

интервал S—T, включающий сегмент ST и

зубец Т.

Зубец Р отражает процесс деполяриза-

ции (распространения возбуждения) и бы-

строй начальной реполяризации правого и

левого предсердий. Амплитуда зубцов Р в

различных отведениях колеблется в пределах

0,15—0,25 мВ (1,5—2,5 мм), длительность —

0,1 с.

Сегмент PQ отражает период полного

охвата возбуждением предсердий, в результа-

те чего нет разности потенциалов между его

участками, распространение возбуждения по

атриовентрикулярному узлу (атриовентрику-

лярная задержка), пучку Гиса и его развет-

влениям. Его продолжительность 0.04—0,1 с.

Реполяризация предсердий в основном не

регистрируется, так как она совпадает с де-

поляризацией желудочков и поглощается

комплексом QRS.

Интервал P—Q отражает процесс

распространения возбуждения по предсерди-

ям и полный охват их возбуждением, распро-

странение возбуждения по атриовентрику-

лярному узлу, пучку Гиса, его ножкам и во-

локнам Пуркинье. Его продолжительность

0,12—0,20 с; с увеличением частоты сердеч-

ных сокращений продолжительность умень-

шается. Увеличение этого интервала свиде-

тельствует о замедлении проведения возбуж-

дения в атриовентрикулярном узле или пучке

Гиса.

Желудочковый комплекс QRST

отражает процесс распространения возбужде-

ния по желудочкам (комплекс QRS), полного

охвата их возбуждением (сегмент RST, чаще

ST) и реполяризации желудочков (зубец 7).

Зубец Q в большинстве отведений обусловлен

начальным моментным вектором деполяри-

зации межжелудочковой перегородки, воз-

буждение к которой передается с ножек пуч-

ка Гиса. Величина зубца во всех отведениях,

кроме aVR, в норме не превышает '/4 ампли-

туды зубца R в том же отведении, а продол-

жительность — 0,03 с. Зубец R отражает про-

цесс распространения возбуждения по мио-

карду правого и левого желудочков, от эндо-

карда к эпикарду. Величина зубца R в отведе-

ниях от конечностей обычно не превышает

2 мВ (20 мм), а в грудных — 2,5 мВ (25 мм).

Зубец S отражает процесс распространения

возбуждения в базальных отделах межжелу-

дочковой перегородки. Его амплитуда весьма

вариабельна и не превышает 2,0 мВ (20 мм),

иногда он совсем отсутствует. Максимальная

285

продолжительность комплекса QRS не превы-

шает 0,1 с (чаще она равна 0,07—0,09 с), уд-

линение этого комплекса служит одним из

признаков нарушения внутрижелудочкового

проведения возбуждения.

Сегмент RST (S-T) - отрезок ЭКГ

от конца комплекса QRS до начала зубца Т,

отражающий период полного охвата возбуж-

дением желудочков (плато ПД кардиомиоци-

тов),

поэтому разность потенциалов в раз-

личных точках желудочков отсутствует, реги-

стрируется изолиния, продолжительность

ST

—

около 0,12 с. Смещение сегмента вверх

или вниз в отведениях от конечностей не

превышает 0,05 мВ (0,5 мм), в грудных —

0,2 мВ (2 мм).

Зубец Т отражает процесс быстрой ко-

нечной реполяризации миокарда желудоч-

ков.

Наибольшему зубцу R соответствует

наибольшая величина зубца Т. Амплитуда

зубца Т в отведениях от конечностей не пре-

вышает 0,5—0,6 мВ (5—6 мм), а в грудных от-

ведениях —

1,5—1,7

мВ (15—17 мм), продол-

жительность — 0,12—0,20 с. Направления

зубцов Т и R чаще совпадают, хотя эти зубцы

отражают разные процессы.

Зубец U, положительный по направле-

нию,

небольшой по амплитуде, регистриру-

ется иногда после зубца Т, особенно в пра-

вых грудных отведениях (V,—V

2

). Происхож-

дение его неясно.

Интервал

Q—

Т

—

это отрезок ЭКГ от

начала комплекса QRS до конца зубца Т.

Этот интервал называют электрической сис-

толой, по времени она почти совпадает с ме-

ханической систолой желудочков.

Продолжительность интервала

Q—

Т опре-

деляется по формуле Базетта:

Q- Т= K^JTHi,

где К

—

коэффициент, равный 0,37 для муж-

чин, 0,40 — для женщин; R—R — длитель-

ность одного сердечного цикла в секундах.

Таким образом, длительность интервала Q—T

весьма вариабельна и зависит от частоты сер-

дечных сокращений. При частоте сокраще-

ний 75 в 1 мин его продолжительность 0,33 с,

при частоте 180—0,2 с.

Электрическая диастола желудочков —

это совокупность элементов ЭКГ от конца

зубца Т до начала зубца Q следующего ком-

плекса ЭКГ, практически совпадающая с

механической диастолой и покоем желудоч-

ков.

Интервал R—R соответствует рассто-

янию между вершинами двух зубцов R, по

времени он равен длительности одного сер-

2 \

^

Рис.

13.11.

Векторкардиограмма во фронтальной

плоскости.

1

—

петля

Р;

2

—

петля

QRS;

3

—

петля Т.

дечного цикла. Чем больше частота сердеч-

ных сокращений, тем короче это время. Этот

интервал дает возможность определить час-

тоту кардиоциклов, наличие или отсутствие

аритмии в сердечной деятельности (интерва-

лы R—R неодинаковы, когда различия пре-

вышают 10 % средней их величины).

Соотношения величин зубцов ЭКГ в

норме следующие: Q:R = 1:4; P:T:R

—

1:3:9.

Таким образом, различные параметры

ЭКГ дают разностороннюю информацию о

состоянии сердца и широко используются в

клинической практике.

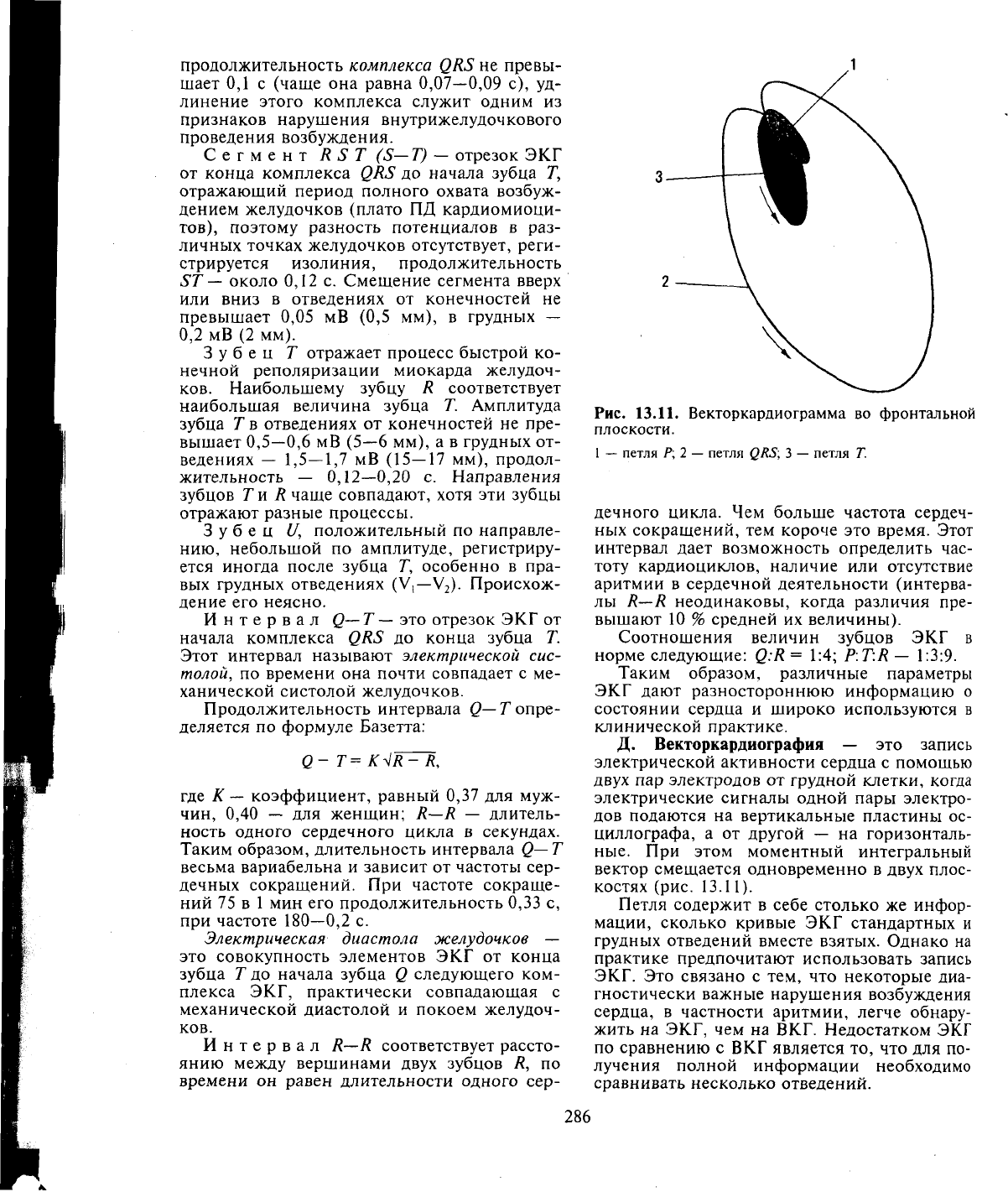

Д. Векторкардиография — это запись

электрической активности сердца с помощью

двух пар электродов от грудной клетки, когда

электрические сигналы одной пары электро-

дов подаются на вертикальные пластины ос-

циллографа, а от другой — на горизонталь-

ные.

При этом моментный интегральный

вектор смещается одновременно в двух плос-

костях (рис. 13.11).

Петля содержит в себе столько же инфор-

мации, сколько кривые ЭКГ стандартных и

грудных отведений вместе взятых. Однако на

практике предпочитают использовать запись

ЭКГ. Это связано с тем, что некоторые диа-

гностически важные нарушения возбуждения

сердца, в частности аритмии, легче обнару-

жить на ЭКГ, чем на ВКГ. Недостатком ЭКГ

по сравнению с ВКГ является то, что для по-

лучения полной информации необходимо

сравнивать несколько отведений.

286

13.6.2.

АУСКУЛЬТАЦИЯ

И ФОНОКАРДИОГРАФИЯ. ФАЗОВЫЙ

АНАЛИЗ ЦИКЛА СЕРДЕЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. Аускультация — выслушивание тонов

сердца на поверхности грудной клетки. Тоны

сердца

—

это звуки, возникающие при работе

сердца. Различают четыре тона различной

высоты (15—400 гц) и громкости: I, II, III,

IV. Выслушивают обычно два тона: I и II. Все

тоны можно зарегистрировать с помощью

фонокардиографа.

I т о н (глухой, протяжный, низкий) воз-

никает в начале систолы желудочков, поэто-

му его называют также систолическим, он

продолжается около 0,12 с и состоит из трех

компонентов. Низкочастотный компонент

связан с началом сокращения миокарда же-

лудочков; высокочастотный возникает в ре-

зультате закрытия атриовентрикулярных кла-

панов; конечная часть I тона отражает от-

крытие полулунных клапанов аорты и легоч-

ной артерии, включает вибрацию этих сосу-

дов и крови в них. I тон, отражающий работу

двустворчатого клапана, выслушивают в об-

ласти верхушки сердца в пятом межреберье

слева от среднеключичной линии; I тон, от-

ражающий работу трехстворчатого клапана,

выслушивают у основания мечевидного от-

ростка.

II тон (высокий, кратковременный)

возникает при закрытии полулунных клапа-

нов аорты и легочной артерии и в результате

вибрации их стенок и крови; продолжается

около 0,08 с. Он появляется в начале диасто-

лы желудочков, точнее в конце протодиасто-

лы.

II тон, отражающий закрытие аортально-

го клапана, выслушивают во втором межре-

берье справа; II тон, отражающий закрытие

легочного клапана, выслушивают во втором

межреберье слева. Тоны сердца оценивают

по интенсивности, высоте и продолжитель-

ности. При повреждении клапанов сердца

тоны искажаются — превращаются в шумы,

их характер помогает врачу поставить диа-

гноз поражений сердца.

III и IV тоны в норме, как правило, не вы-

слушиваются, но обычно регистрируются на

фонокардиограмме.

Б.

Фонокардиография — метод регистра-

ции тонов сердца с поверхности грудной

клетки. Для регистрации фонокардиограммы

используют микрофон, который прикладыва-

ют к грудной клетке в месте, где лучше вы-

слушиваются тоны сердца. Звуковые колеба-

ния преобразуются в электрические, усили-

ваются и подаются на регистратор — фоно-

^_Ак—Li__

0,2

0,4

0,6

0,8

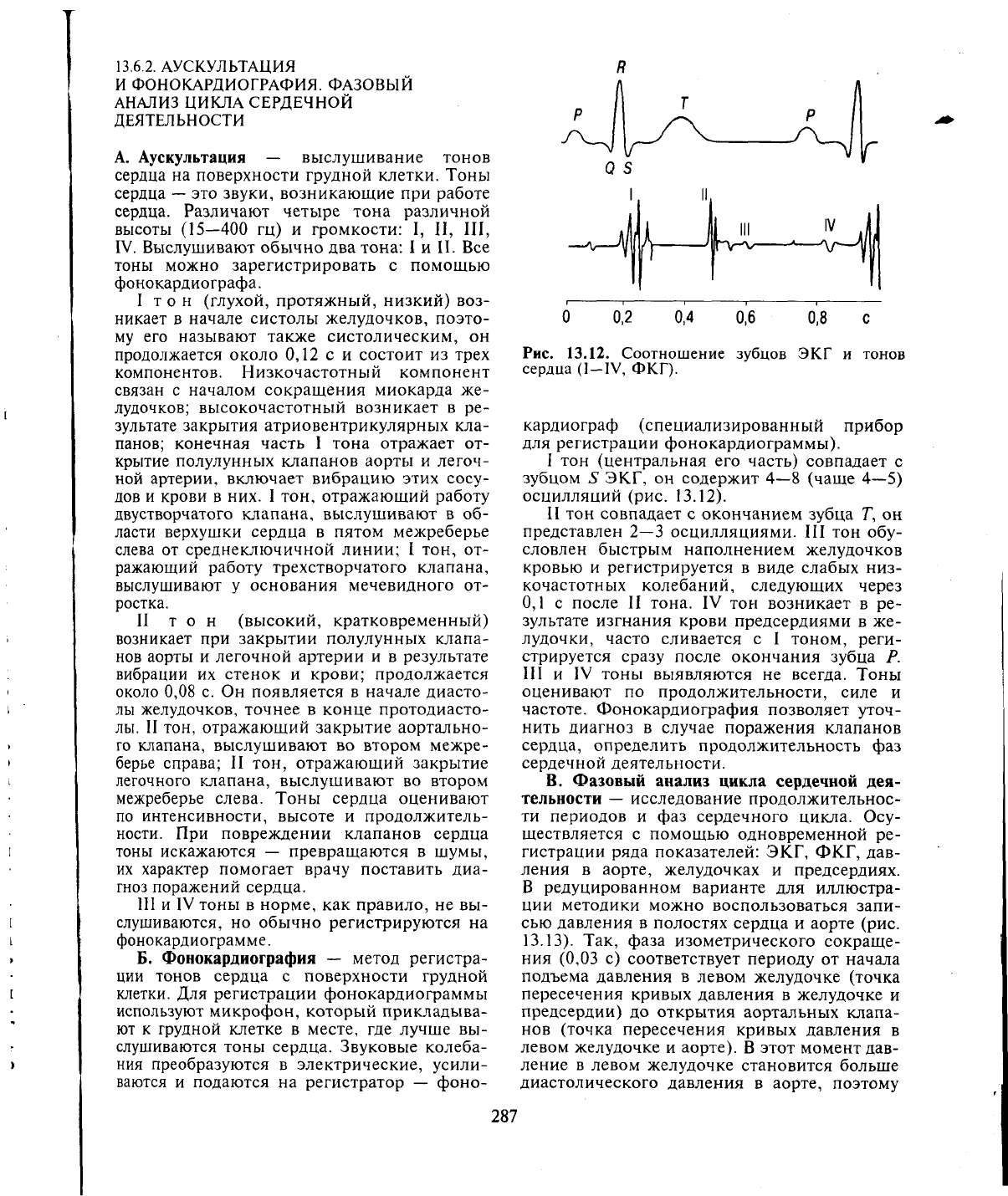

Рис. 13.12. Соотношение зубцов ЭКГ и тонов

сердца (I—IV, ФКГ).

кардиограф (специализированный прибор

для регистрации фонокардиограммы).

I тон (центральная его часть) совпадает с

зубцом S ЭКГ, он содержит 4—8 (чаще 4—5)

осцилляции (рис. 13.12).

II тон совпадает с окончанием зубца Т, он

представлен 2—3 осцилляциями. III тон обу-

словлен быстрым наполнением желудочков

кровью и регистрируется в виде слабых низ-

кочастотных колебаний, следующих через

0,1 с после II тона. IV тон возникает в ре-

зультате изгнания крови предсердиями в же-

лудочки, часто сливается с I тоном, реги-

стрируется сразу после окончания зубца Р.

III и IV тоны выявляются не всегда. Тоны

оценивают по продолжительности, силе и

частоте. Фонокардиография позволяет уточ-

нить диагноз в случае поражения клапанов

сердца, определить продолжительность фаз

сердечной деятельности.

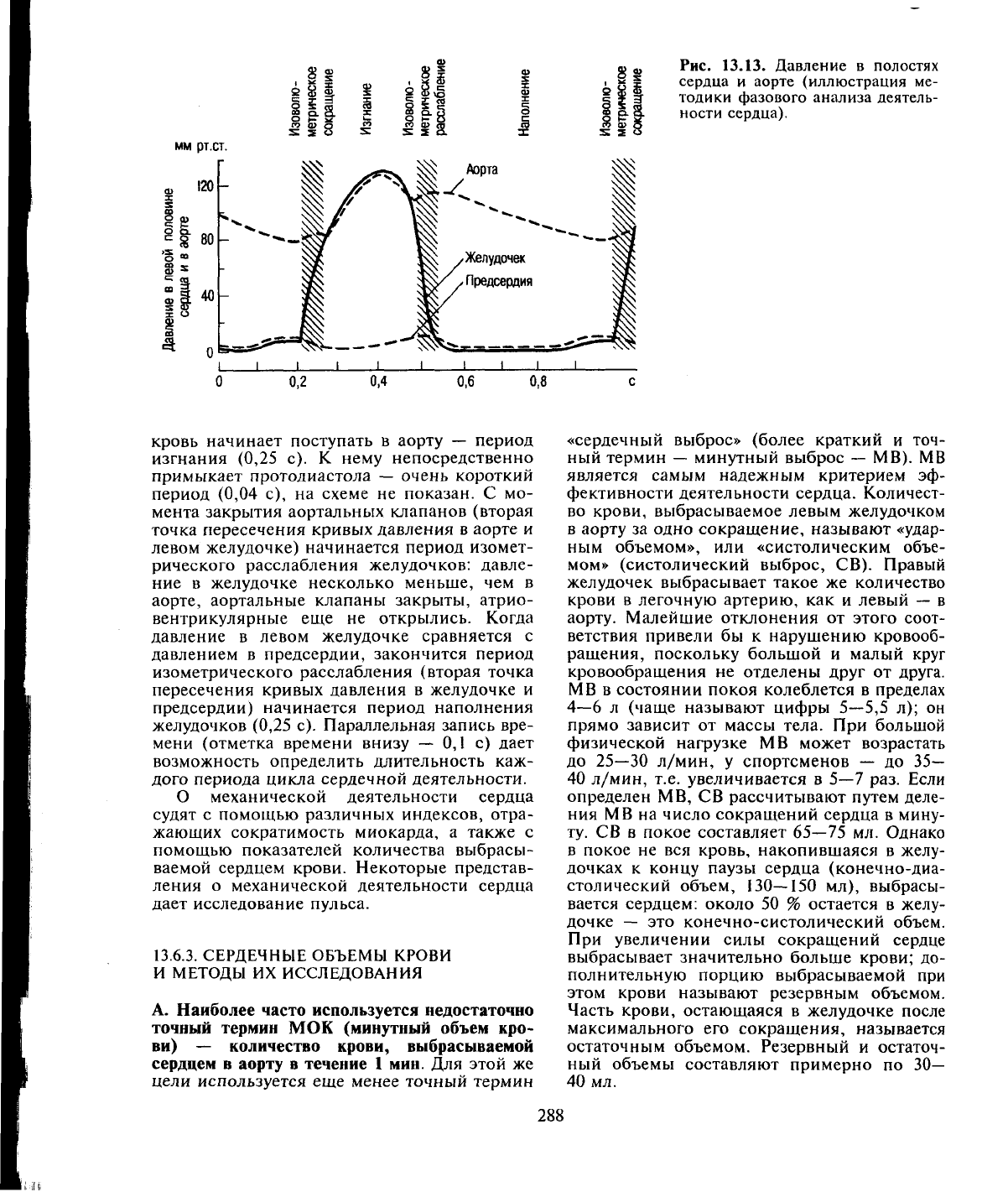

В.

Фазовый анализ цикла сердечной дея-

тельности — исследование продолжительнос-

ти периодов и фаз сердечного цикла. Осу-

ществляется с помощью одновременной ре-

гистрации ряда показателей: ЭКГ, ФКГ, дав-

ления в аорте, желудочках и предсердиях.

В редуцированном варианте для иллюстра-

ции методики можно воспользоваться запи-

сью давления в полостях сердца и аорте (рис.

13.13).

Так, фаза изометрического сокраще-

ния (0,03 с) соответствует периоду от начала

подъема давления в левом желудочке (точка

пересечения кривых давления в желудочке и

предсердии) до открытия аортальных клапа-

нов (точка пересечения кривых давления в

левом желудочке и аорте). В этот момент дав-

ление в левом желудочке становится больше

диастолического давления в аорте, поэтому

287

мм рт.ст.

I I I I I I I 1 L_

0 0,2 0,4 0,6 0,8

кровь начинает поступать в аорту — период

изгнания (0,25 с). К нему непосредственно

примыкает протодиастола — очень короткий

период (0,04 с), на схеме не показан. С мо-

мента закрытия аортальных клапанов (вторая

точка пересечения кривых давления в аорте и

левом желудочке) начинается период изомет-

рического расслабления желудочков: давле-

ние в желудочке несколько меньше, чем в

аорте, аортальные клапаны закрыты, атрио-

вентрикулярные еще не открылись. Когда

давление в левом желудочке сравняется с

давлением в предсердии, закончится период

изометрического расслабления (вторая точка

пересечения кривых давления в желудочке и

предсердии) начинается период наполнения

желудочков (0,25 с). Параллельная запись вре-

мени (отметка времени внизу — 0,1 с) дает

возможность определить длительность каж-

дого периода цикла сердечной деятельности.

О механической деятельности сердца

судят с помощью различных индексов, отра-

жающих сократимость миокарда, а также с

помощью показателей количества выбрасы-

ваемой сердцем крови. Некоторые представ-

ления о механической деятельности сердца

дает исследование пульса.

13.6.3.

СЕРДЕЧНЫЕ ОБЪЕМЫ КРОВИ

И МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ

А. Наиболее часто используется недостаточно

точный термин МОК (минутный объем кро-

ви) — количество крови, выбрасываемой

сердцем в аорту в течение 1 мин. Для этой же

цели используется еще менее точный термин

ш

„, Рис.

13.13.

Давление в полостях

i * § сердца и аорте (иллюстрация ме-

§ i 3 тодики фазового анализа деятель-

«сердечный выброс» (более краткий и точ-

ный термин — минутный выброс — MB). MB

является самым надежным критерием эф-

фективности деятельности сердца. Количест-

во крови, выбрасываемое левым желудочком

в аорту за одно сокращение, называют «удар-

ным объемом», или «систолическим объе-

мом» (систолический выброс, СВ). Правый

желудочек выбрасывает такое же количество

крови в легочную артерию, как и левый — в

аорту. Малейшие отклонения от этого соот-

ветствия привели бы к нарушению кровооб-

ращения, поскольку большой и малый круг

кровообращения не отделены друг от друга.

MB в состоянии покоя колеблется в пределах

4—6 л (чаще называют цифры

5—5,5

л); он

прямо зависит от массы тела. При большой

физической нагрузке MB может возрастать

до 25—30 л/мин, у спортсменов — до 35—

40 л/мин, т.е. увеличивается в 5—7 раз. Если

определен MB, CB рассчитывают путем деле-

ния MB на число сокращений сердца в мину-

ту. СВ в покое составляет 65—75 мл. Однако

в покое не вся кровь, накопившаяся в желу-

дочках к концу паузы сердца (конечно-диа-

столический объем, 130—150 мл), выбрасы-

вается сердцем: около 50 % остается в желу-

дочке — это конечно-систолический объем.

При увеличении силы сокращений сердце

выбрасывает значительно больше крови; до-

полнительную порцию выбрасываемой при

этом крови называют резервным объемом.

Часть крови, остающаяся в желудочке после

максимального его сокращения, называется

остаточным объемом. Резервный и остаточ-

ный объемы составляют примерно по 30—

40 мл.

288

Резервный объем свидетельствует о том,

что сила сердечных сокращений в покое не

является максимальной. СВ при эмоциональ-

ном и физическом напряжениях может быть

увеличен — за счет резервного объема крови.

Таким образом, конечно-систолический

объем включает резервный и остаточный

объемы. При увеличении силы сердечных со-

кращений конечно-систолический объем

уменьшается и приближается к величине ос-

таточного объема. При максимальной силе

сокращения конечно-систолический объем

представляет собой уже остаточный объем:

все резервы сердца по увеличению выброса

крови за счет повышения силы сокращений

исчерпаны. Однако параллельно увеличива-

ется и частота сокращений. Поэтому непо-

средственными факторами, влияющими на

MB,

являются частота и сила сердечных со-

кращений, точнее СВ.

Б.

Для определения MB применяют кра-

сочный метод, радионуклидный, термодилю-

ции, метод Фика и многие другие. Принцип

всех перечисленных методик единый: в кровь

вводят какое-либо вещество (в том числе и

подогретый раствор) с последующим опреде-

лением концентрации вещества (или темпе-

ратуры крови) и скорости распространения

индикатора по кровеносному руслу.

Определяют время прохождения индикатора

крови по венам, правому сердцу, малому кругу,

левому сердцу к артериям в области введения ве-

щества в вену. Определяют среднюю концентра-

цию вещества в артериальной крови и рассчиты-

вают

MB

по формуле:

где

J

—

количество введенного вещества, мг; С

—

средняя концентрация вещества, мг/л; Т

—

время

в

секундах от введения в вену вещества до появле-

ния его в артерии той же области. Концентрацию

радиоактивного вещества определяют с помощью

счетчика, концентрацию краски

—

обычно после

пункции артерии. Существует и ряд других мето-

дик определения MB.

Однако наиболее точным считают метод Фика,

предложенный им еще в 1870 г.,

—

измерение MB

по потребленному организмом кислороду за

1 мин. Расход кислорода исследуют с помощью

метаболиметра. Затем рассчитывают, какой объем

крови, прокачиваемой сердцем через весь орга-

низм, обеспечивает доставку необходимого орга-

низму кислорода. Например, человек потребил

250 мл О2 за 1 мин. Содержание Ог в артериаль-

ной крови 19,5 об% (19,5 мл Ог на каждые 100 мл

крови), содержание Ог в венозной крови 15 об%

(15 мл 0^ на 100 мл крови). Артериовенозная раз-

ница по 0

2

равна: 19,5—15,0 мл = 4,5 мл 0

2

.

Таким образом, 100 мл крови отдают организму

4,5 мл О2, всего же организм потребил 250 мл О2,

отсюда следует:

100 мл крови поставляют 4,5 мл Ог,

X мл крови поставляют 250 мл Ог:

X = 250-100 = 5555 мл, т.е. МВ(Х) = 5,5[л].

Недостатком метода является то, что венозную

кровь необходимо брать из правой половины

сердца при помощи зонда, вводимого через плече-

вую вену, что весьма сложно и небезопасно для

пациента. Поэтому разрабатывают все новые и

новые методики определения MB или СВ.

13.6.4.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

И ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА

Имеется довольно много различных индек-

сов,

характеризующих сократимость сердца.

Интегральным является сердечный индекс

(СИ),

представляющий собой отношение

минутного выброса крови (MB) к площа-

ди поверхности тела (S). Он составляет 3—

4 л/мин/м

2

. Показатель введен из-за вариа-

бельности MB у разных лиц и является од-

ним из вариантов выражения MB:

СИ = ~^- [л/мин/м

2

] .

S тела

Известен также индекс кровоснабжения

(ИК),

отражающий отношение MB в мл к

массе тела (МТ) в кг:

И К

= -r-рр [мл/кг/мин] .

В норме он составляет около 70 мл/кг/мин.

Сократимость сердечной мышцы отражает

также показатель максимальной скорости

прироста давления в полостях сердца

(AP/At

niax

), например для левого желудочка —

в период изометрического сокращения. Од-

нако эта методика в клинике применяется

редко, так как необходимо измерять кровя-

ное давление с помощью катетера, вводимого

в полости сердца. Этот показатель для левого

желудочка равен 2000—2500 мм рт.ст./с. В ос-

лабленном сердце давление нарастает обыч-

но медленнее.

В хирургической практике и в научных ис-

следованиях для оценки сократимости сер-

дечной мышцы используют также показатель

«фракция выброса» — отношение СВ к ко-

нечно-диастолическому объему. Поскольку

этот показатель по своей сущности относится

к категории индексов, то его следует назы-

вать «индекс выброса». В норме в состоянии

покоя он равен около 0,5; при максимальных

сокращениях сердца, когда конечно-систоли-

10-5484

ческий объем равен остаточному, индекс вы-

броса может возрастать до 0,7.

Работа (А) затрачивается сердцем на со-

здание ускорения крови и на продвижение

массы крови против давления. Поскольку ра-

бота, затрачиваемая на создание ускорения

крови, составляет всего лишь 1 % от общей

работы сердца, то последняя практически

равна работе по перемещению массы крови

против давления:

А = РСВ,

где Р — среднее артериальное давление, мм

рт.ст., у места выхода крови из желудочка

(для левого желудочка — в аорте), СВ

—

сис-

толической выброс, мл.

Эхокардиография — метод исследования

механической деятельности и структуры

сердца, основанный на использовании отра-

жения ультразвука от границ раздела двух

сред с различной плотностью (ткань-

кровь). Ультразвуковое исследование (УЗИ)

сердца впервые применено в 1950 г. Для ис-

следования внутренних органов использует-

ся ультразвук частотой 2—3 мГц; он прохо-

дит через ткани с огромной скоростью —

1540 м/с, поэтому не повреждает их. Часть

ультразвуковых волн отражается от тканей и

фиксируется на экране осциллографа в виде

свечения различной яркости. Это позволяет

регистрировать геометрические параметры

сердца, его полостей, отдельных участков

сердечной стенки, оценивать состояние кла-

панного аппарата сердца (вальвулография),

сократительную способность сердечной

мышцы.

Баллистокардиография — метод регистра-

ции движений тела человека в каудальном и

краниальном направлениях, возникающих в

результате сокращений сердца и движения

крови в сердце и крупных сосудах. Баллисто-

кардиограмму (БКГ) регистрируют следую-

щим образом. Пациента укладывают на ку-

шетку, на нижние конечности помещают

баллистокардиографическую приставку,

главной частью которой является индукци-

онная катушка. Незаметные для глаза пуль-

сирующие движения тела человека обеспечи-

вают выработку индукционного тока, кото-

рый усиливается и передается на электрокар-

диограф. Принято, что смещения тела в кра-

ниальном направлении регистрируются в

виде зубцов, направленных вверх, в каудаль-

ном направлении — вниз. Различные зубцы

БКГ отражают разные фазы цикла сердечной

деятельности, открытие и закрытие клапанов

сердца, движение крови по аорте (удары в

области дуги и бифуркации).

Ангиокардиография — рентгенологичес-

кий метод исследования полостей сердца и

магистральных сосудов при введении в

кровь рентгеноконтрастных веществ; позво-

ляет судить об объеме полостей сердца, про-

свете сосудов, толщине стенок сердца, о на-

личии пороков, о сократительной функции

сердца.

Реография заключается в регистрации

электрического сопротивления тканей, кото-

рое уменьшается при увеличении наполне-

ния их сосудов кровью (кровь проводит

электричество лучше других тканей). Реги-

страция изменений полного электрического

сопротивления — импеданса (сумма емкост-

ного и омического сопротивлений) позволяет

судить о кровенаполнении отдельных орга-

нов во время систолы. При этом через тело

пропускают слабый высокочастотный ток,

исключающий болевые ощущения и повреж-

дение тканей. При размещении нескольких

электродов (обычно четырех) на грудной

клетке (тетраполярная реокардиография)

можно определить СВ и MB. Метод прост, но

не точен.

13.7.

РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА

Из всех внутренних органов сердце наиболее

быстро реагирует на эмоциональное и физи-

ческое напряжения, связанные с изменения-

ми внешней и внутренней среды организма,

с трудовой деятельностью. При этом частота

и сила сердечных сокращений то увеличива-

ется, то уменьшается. Например, при беге

частота сердечных сокращений может воз-

растать до 200 в минуту и более (в покое —

60—70).

Такая же высокая частота сердечных

сокращений может быть отмечена в пред-

стартовом состоянии у спортсмена, при эмо-

циональном возбуждении. В процессе эволю-

ционного развития организма выработались

механизмы регуляции деятельности сердца,

обеспечивающие возникновение приспосо-

бительных реакций в различных условиях

жизнедеятельности, причем количество кро-

ви,

выбрасываемое левым и правым желудоч-

ками, должно быть одинаковым, поскольку

они соединены последовательно. Если, на-

пример, выброс правого желудочка окажется

всего лишь на 2 % больше, чем левого, то уже

через несколько минут неизбежно наступит

отек легких в результате переполнения кро-

вью малого круга кровообращения. Однако в

норме этого не происходит, что свидетельст-

вует о наличии механизма, согласующего вы-

бросы обоих желудочков.

290