Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

ции возбуждения импульсы по возвратным

связям поступают к предшествующим нейро-

нам и тормозят их. Полные инспираторные и

экспираторные нейроны по нисходящим

путям посылают импульсы к мотонейронам

спинного мозга, иннервирующим дыхатель-

ную мускулатуру. Поскольку при спокойном

дыхании выдох обычно осуществляется за

счет потенциальной энергии, накопленной

во время вдоха, экспираторные нейроны и

мышцы не показаны. Роль моста в регуляции

вдоха и выдоха доказана в опытах с перерез-

кой ствола мозга [Люмсден, 1923]: при отде-

лении моста вдох становится очень длитель-

ным, прерывается короткими выдохами.

После дополнительной перерезки и блужда-

ющих нервов дыхание останавливается в

фазе вдоха, что свидетельствует о постоян-

ном возбуждении инспираторных нейронов и

невозможности их затормозить. При перерез-

ке только блуждающих нервов дыхание ста-

новится резко замедленным и глубоким, вдох

продолжается больше обычного. Таким обра-

зом, импульсация от нейронов моста и аффе-

рентная импульсация, поступающая в про-

долговатый мозг по блуждающим нервам,

обеспечивает смену вдоха на выдох, причем

главную роль играют нейроны моста. Об

этом свидетельствуют более грубые наруше-

ния дыхания после отделения моста, нежели

после перерезки блуждающих нервов.

В мосту обнаружены две области скопле-

ния нейронов, участвующих в регуляции ды-

хания. Одна группа дыхательных нейронов

находится в ростральной части — на 2 мм

ниже задних холмиков четверохолмия, меди-

альнее парабрахиального ядра (пневмотакси-

ческий центр по Люмсдену). Возбуждение

этих нейронов облегчает смену вдоха на

выдох. В средней и каудальной областях

моста также обнаружены дыхательные нейро-

ны (возбуждаются в ритме дыхания), но они,

напротив, тормозят смену вдоха на выдох.

В целом нейроны моста способствуют смене

вдоха на выдох и делают дыхательный цикл

более плавным. Считают, что дыхательные

нейроны моста получают импульсы от ин-

спираторных нейронов продолговатого мозга

и посылают импульсы обратно в продолгова-

тый мозг, где они возбуждают экспираторные

нейроны и тормозят инспираторные.

Представленная схема саморегуляции

вдоха и выдоха не отражает ряд известных в

настоящее время процессов взаимодействия

дыхательных нейронов моста, продолговато-

го мозга и афферентных импульсов от реф-

лексогенных зон, но она хорошо иллюстри-

рует принципиальную структуру механизмов

саморегуляции вдоха и выдоха. Показаны

три источника импульсов, обеспечивающих

смену вдоха на выдох, торможение инспира-

торных нейронов (Ир и И): от нейронов

моста (М), от самих инспираторных нейро-

нов (Ир и И) и от рецепторов легких, им-

пульсация которых поступает по блуждаю-

щим нервам.

Роль блуждающих нервов в регуляции

вдоха и выдоха доказали Геринг и Брейер в

опыте с раздуванием легких воздухом в раз-

личных фазах дыхательного цикла. Оказа-

лось,

что раздувание легких воздухом тормо-

зит вдох, после чего наступает выдох. Умень-

шение объема легких (забор воздуха) тормо-

зит выдох, ускоряет вдох. После перегрузки

блуждающих нервов раздувание легких не из-

меняет характер дыхания — тормозной эф-

фект отсутствует.

Результаты опытов свидетельствуют о том,

что во время вдоха вследствие растяжения

легких возбуждаются их механорецепторы

(рецепторы растяжения). Афферентные им-

пульсы по блуждающим нервам поступают к

дыхательным нейронам, тормозят вдох и

обеспечивают смену вдоха на выдох (рефлек-

сы Геринга—Брейера). При этом возбужда-

ются экспираторные и поздние инспиратор-

ные нейроны, которые в свою очередь тормо-

зят ранние инспираторные нейроны. Аффе-

рентные импульсы от легких по блуждающим

нервам поступают также к дыхательным ней-

ронам моста. Рецепторы растяже-

ния легких локализуются преимущест-

венно в гладкомышечных стенках трахеи и

бронхов всех калибров. В каждом легком

имеется около 1000 рецепторов, они возбуж-

даются при вдохе.

Значение

проприорецепторов

дыхательных

мышц в регуляции дыхания является таким

же,

как и для всей скелетной мускулатуры.

Причем главную роль играют проприоре-

цепторы (мышечные веретена и сухожиль-

ные рецепторы) межреберных мышц и

мышц стенки живота, которые содержат

большое количество этих рецепторов. Диа-

фрагма содержит очень мало проприорецеп-

торов. Поэтому активность нейронов диа-

фрагмального нерва практически полностью

определяется импульсами дыхательных ней-

ронов продолговатого мозга; активность мо-

тонейронов межреберных нервов зависит от

импульсов продолговатого мозга и от аффе-

рентных импульсов проприорецепторов ды-

хательной мускулатуры. Импульсация от

проприорецепторов усиливает сокращение

дыхательной мускулатуры и способствует

смене вдоха на выдох.

261

12.5.3.

РОЛЬ РЕЦЕПТОРОВ ВОЗДУХОНОСНОГО

ПУТИ И ЭКСТЕРОРЕЦЕПТОРОВ

Человек не имеет специфических рецепто-

ров,

воспринимающих изменение содержа-

ния собственно 0

2

и С0

2

в воздухе и обеспе-

чивающих возникновение соответствующих

ощущений. Однако он избегает дышать газо-

выми смесями с низким содержанием кисло-

рода: часть людей реагируют на снижение 0

2

в газовой смеси уже до уровня 12 %, и почти

все — до 9 %. Человек избегает дышать сме-

сями при повышенном содержании С0

2

.

Метод активного выбора смесей для дыхания

с различным содержанием 0

2

и С0

2

носит

название газопреферендум.

Рецепторы верхних дыхательных путей, в

основном холодовые, при возбуждении ока-

зывают слабое тормозящее влияние на дыха-

ние.

Они возбуждаются под влиянием холод-

ного воздуха, а также в результате охлажде-

ния оболочки носа при испарении жидкости.

При низкой температуре воздуха эти рецеп-

торы могут сильно активироваться и оказы-

вать выраженное тормозное влияние на ды-

хательный центр.

Раздражение обонятельных рецепторов па-

хучими веществами в умеренной концентра-

ции вызывает короткие вдохи — принюхива-

ние.

Сильное раздражение оболочек воздухо-

носных путей (пыль, едкие пары, например,

аммиака и инородные тела) вызывает воз-

буждение окончаний тройничного нерва —

возникает чиханье, возможна остановка ды-

хания. Раздражение рецепторов гортани и

трахеи сопровождается кашлем. Чиханье, ка-

шель, смыкание голосовых связок и сужение

бронхов, препятствующие попаданию ино-

родных частиц в нижние дыхательные пути, —

это защитные рефлексы. К этой же категории

относится и так называемый рефлекс ныряль-

щиков — рефлекторное апноэ при действии

воды на область нижних носовых ходов.

Эпителиальные и субэпителиальные ре-

цепторы всего воздухоносного пути, обла-

дающие свойствами механо- и хеморецепто-

ров,

называют ирритантными. Они возбужда-

ются: 1) при сильном увеличении или умень-

шении объема легких; 2) пылевыми частица-

ми;

3) некоторыми биологически активными

веществами, например гистамином; 4) пара-

ми едких веществ, например аммиаком, та-

бачным дымом, эфиром; 5) при развитии па-

тологических процессов в легких (отек, зас-

той крови). Это быстро адаптирующиеся ре-

цепторы. Раздражение ирритантных рецепто-

ров вызывает одышку, чувство першения,

рефлекторное сужение бронхов. Возбуждение

этих рецепторов у спокойно дышащего чело-

века периодически (2—4 раза за 1 ч) вызыва-

ет глубокие вдохи — вздохи. Это объясняется

нарушением равномерности вентиляции лег-

ких, снижением их растяжимости, что обес-

печивает возбуждение ирритантных рецепто-

ров и посылку импульсов к дыхательному

центру. Глубокий вдох (вздох) создает усло-

вия для равномерной вентиляции легких.

Рецепторы интерстиция альвеол — j-pe-

цепторы (юкстакапиллярные рецепторы), т.е.

расположенные вблизи от капилляров, воз-

буждаются различными патологическими

процессами — отеком легких, застоем крови.

Они чувствительны к гистамину, простаглан-

динам, никотину. Возбуждение этих рецепто-

ров вызывает частое поверхностное дыхание,

сужение бронхов. По раздражительности и

по результатам возбуждения эти рецепторы

близки к ирритантным рецепторам, однако у

них различная локализация.

Рецепторы плевры активируются при плев-

ритах, когда поверхность плевры становится

шероховатой, у человека при этом возникают

болевые ощущения. У здорового человека

роль рецепторов плевры в регуляции дыха-

ния незначительна.

Сильное возбуждение тепловых или Холо-

довых рецепторов кожи может привести к

возбуждению дыхательного центра и усиле-

нию дыхания. Однако погружение человека в

холодную воду тормозит выдох, и возникает

затяжной вдох.

Повышение температуры тела при заболе-

ваниях также сопровождается увеличением

вентиляции легких.

Незначительное понижение температуры

тела стимулирует дыхание, а глубокая гипо-

термия угнетает дыхательный центр.

12.5.4.

НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ

ИНТЕНСИВНОСТИ ДЫХАНИЯ

А. Непосредственное влияние изменения газо-

вого состава крови на дыхательный центр

продемонстрировано в опытах Фредерика и

Холдена.

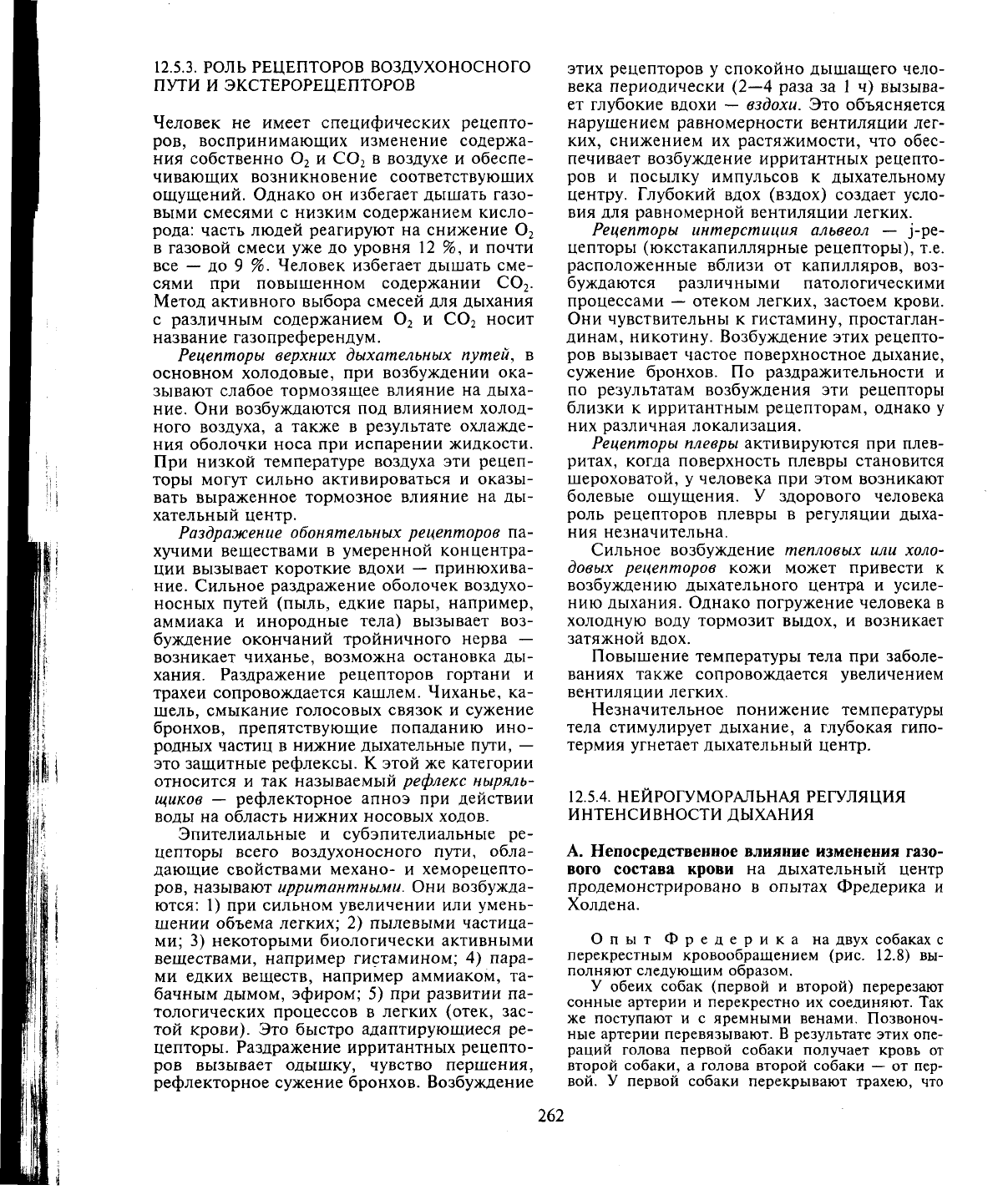

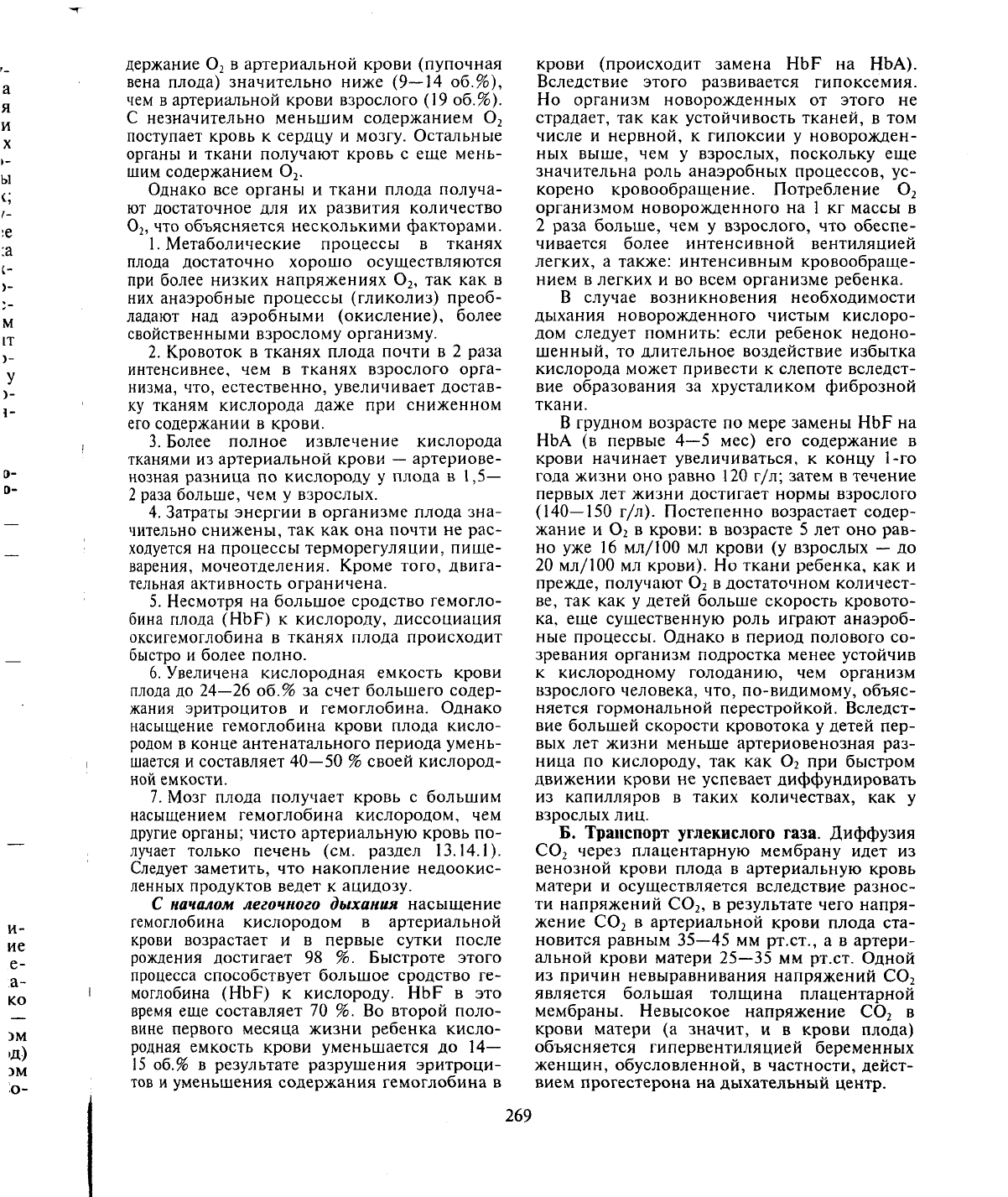

Опыт Фредерика на двух собаках с

перекрестным кровообращением (рис. 12.8) вы-

полняют следующим образом.

У обеих собак (первой и второй) перерезают

сонные артерии и перекрестно их соединяют. Так

же поступают и с яремными венами. Позвоноч-

ные артерии перевязывают.

В

результате этих опе-

раций голова первой собаки получает кровь от

второй собаки, а голова второй собаки

—

от пер-

вой. У первой собаки перекрывают трахею, что

262

Рис.

12.8. Опыт Фредерика с перекрестным крово-

обращением.

вызывает гипервентиляцию (частое и глубокое

дыхание) у второй собаки, в голову которой по-

ступает кровь от первой собаки, обедненная кис-

лородом и обогащенная углекислым газом. У пер-

вой собаки наблюдается апноэ (остановка дыха-

ния),

в ее голову поступает кровь с более низким

напряжением С0

2

и примерно с обычным, нор-

мальным содержанием 0

2

: гипервентиляция вы-

мывает С0

2

и практически не влияет на содержа-

ние 0

2

в крови, так как гемоглобин насыщен 0

2

практически полностью. Результаты опыта Фреде-

рика свидетельствуют о том, что дыхательный

центр возбуждается либо избытком углекислого

газа, либо недостатком кислорода.

Опыт Холдена уточняет: главным

стимулятором дыхания является С0

2

, недостаток

кислорода не возбуждает дыхательный центр.

Опыт ставится следующим образом (один из вари-

антов).

Испытуемый дышит через газообменную

маску, соединенную мешком Дугласа с атмосфер-

ным воздухом. Вдыхает испытуемый из мешка и

выдыхает в мешок. По мере расходования кисло-

рода и накопления углекислого газа развивается

одышка

—

первая часть опыта. Исследуют состав

газа в мешке и определяют процентное содержа-

ние Ог и С0

2

. Затем заменяют воздух в мешке и

повторяют опыт, но выдыхаемый воздух проходит

через поглотитель С0

2

(натронная известь)

—

вто-

рая часть опыта. Несмотря на расход кислорода в

мешке, одышки у испытуемого не возникает.

Проводят анализ газа в мешке и убеждаются, что

содержание 0

2

сильно уменьшилось, а С0

2

—

не

изменилось. Результат опыта свидетельствует, что

главным стимулятором дыхания является С0

2

.

Увеличение содержания С0

2

в альвеолах

на 0,2 % ведет к увеличению вентиляции лег-

ких на 100 %, при повышении РС0

2

в арте-

риальной крови от 40 до 60 мм рт.ст. вен-

тиляция легких возрастает примерно от 7 до

60 л/мин. При РС0

2

70 мм рт.ст. дыхание

тормозится. Таким образом, интенсивность

дыхания зависит от напряжения в артериаль-

ной крови С0

2

— конечного продукта окис-

лительного метаболизма. Благодаря этому

достигается соответствие вентиляции легких

метаболическим потребностям организма.

Важную роль в регуляции дыхания играет

также рН крови. При снижении рН артери-

альной крови по сравнению с нормальным

уровнем (7,4) вентиляция легких увеличива-

ется. В случае возрастания рН выше нормы

вентиляция уменьшается, хотя и в меньшей

степени. Увеличение содержания С0

2

в

крови стимулирует дыхание как за счет сни-

жения рН, так и непосредственным действи-

ем самого С0

2

.

Влияние С0

2

и ионов Н

+

на дыхание

опосредовано главным образом их действием

на особые структуры ствола мозга, обладаю-

щие хемочувствительностью (центральные

хеморецепторы).

Ионы Н

+

с трудом проникают через биологи-

ческие мембраны, поэтому основным действую-

щим фактором, влияющим на дыхание, является

ион Н

+

, образующийся в межклеточной жидкости

ствола мозга при прохождении в нее С0

2

через ге-

матоэнцефалический барьер. На вентральной по-

верхности продолговатого мозга обнаружены три

участка, нанесение на которые кислот сопровож-

дается увеличением вентиляции легких. Они рас-

положены около корешков блуждающего и подъ-

язычного нервов. При повышении концентрации

водородных ионов и напряжения С0

2

в жидкости,

омывающей центральные (медуллярные) хеморе-

цепторы, увеличивается активность инспиратор-

ных нейронов, падает активность экспираторных

нейронов, в результате чего дыхание становится

более глубоким, что нормализует напряжение

РС0

2

,

концентрацию Н

+

-ионов. При снижении

РС0

2

и концентрации Н

+

-ионов активность дыха-

тельного центра угнетается. Хеморецепторы, реа-

гирующие на изменение газового состава крови,

обнаружены в стенках сосудов только в двух об-

ластях

—

в дуге аорты и синокаротидной области

(вне сосудов).

Б.

Роль аортальных и синокаротидных хе-

морецепторов в регуляции дыхания. Сниже-

ние напряжения 0

2

в артериальной крови

(гипоксемия) ниже 50—60 мм рт.ст. сопро-

вождается увеличением вентиляции легких

уже через 3—5 с. В норме такого сильного па-

дения напряжения 0

2

не встречается, однако

артериальная гипоксия может возникнуть

при подъеме на высоту, при сердечно-легоч-

ной патологии. Недостаток 0

2

может быть

стимулятором дыхания в случае применения

барбитуратов в качестве наркотических пре-

паратов, так как в этом случае чувствитель-

ность дыхательного центра к С0

2

подавляется.

263

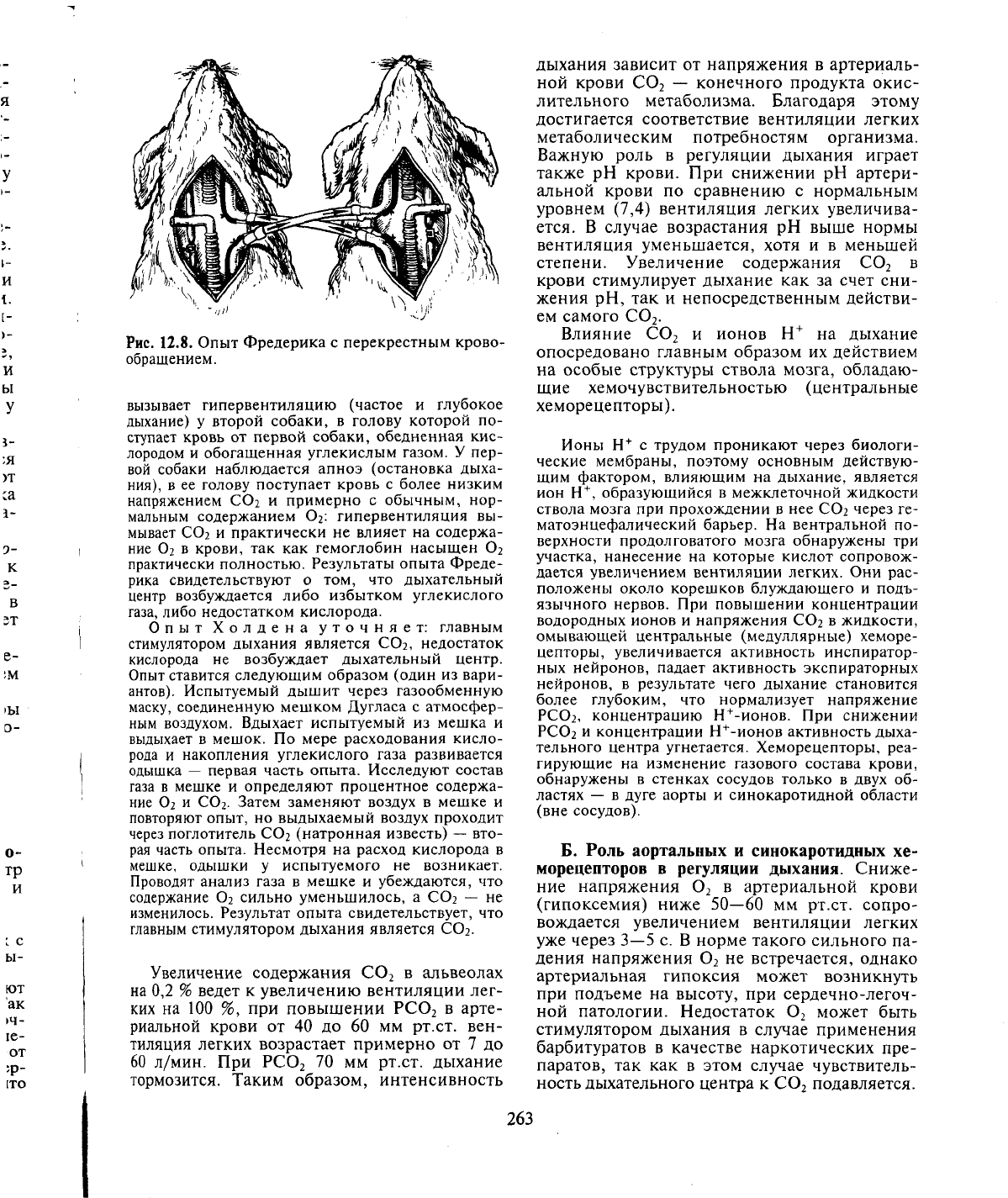

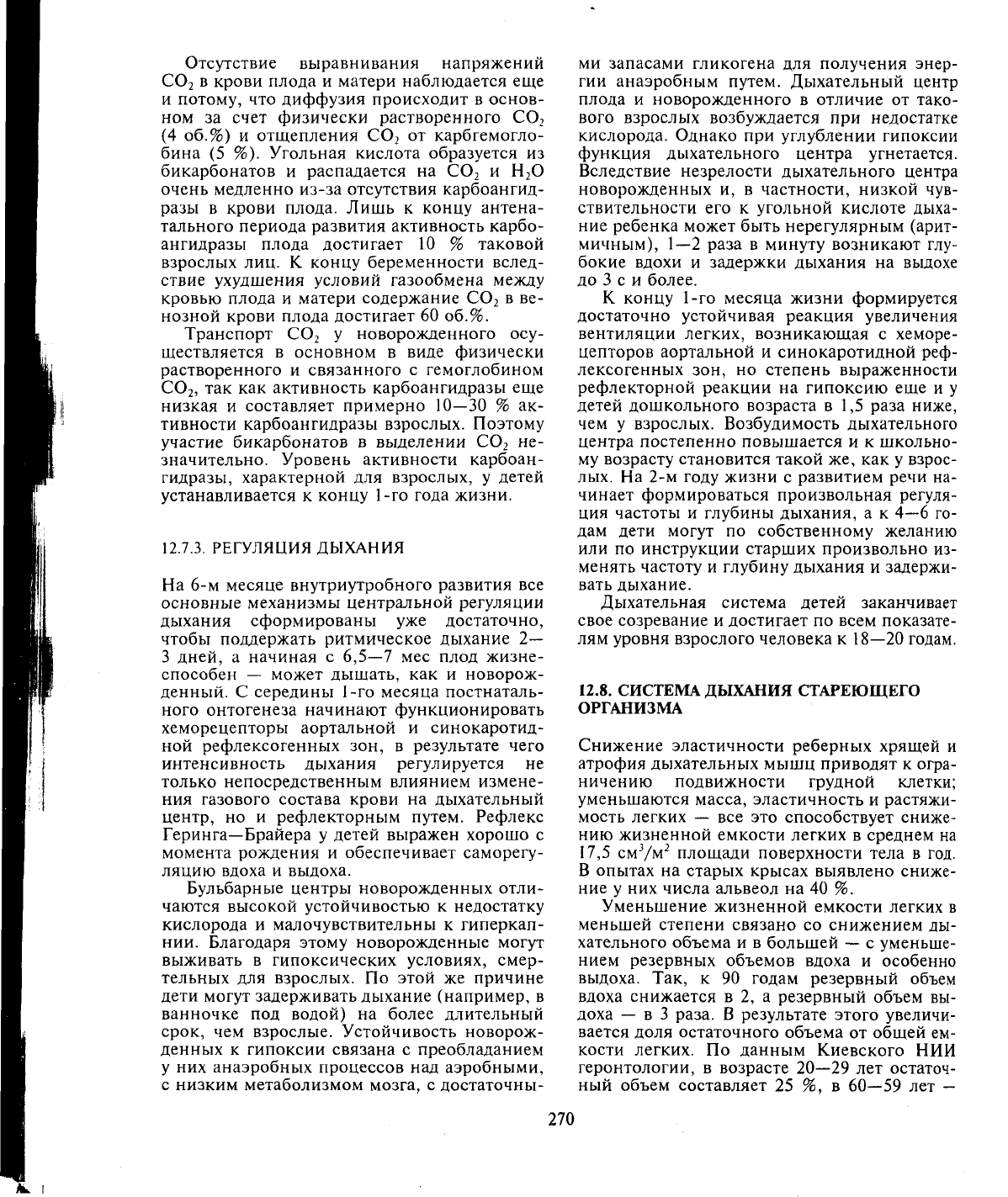

Схема 12.3. Функциональная система, поддерживающая оптимальный

для метаболизма газовый состав крови (по К.В.Судакову, с изменениями)

Эмоциональные

влияния

Физические

нагрузки

Дыхание чистым кислородом пациентами

со сниженной чувствительностью к С0

2

весь-

ма опасно, поскольку при повышении напря-

жения 0

2

в артериальной крови устраняется

последний стимулятор дыхания (недостаток

0

2

) — может произойти остановка дыхания.

В таких случаях необходимо включать аппа-

рат искусственного дыхания. При вдыхании

чистого кислорода активируются экспира-

торные нейроны, которые угнетают инспира-

торные клетки.

Каротидные тельца кровоснабжаются мелкими

артериями и иннервируются веточками языкогло-

точного нерва. Аортальные тельца также снабжа-

ются мелкими коллатеральными артериями. Аф-

ферентные импульсы от них поступают в дыха-

тельный центр по волокнам блуждающего нерва.

Импульсы, возникающие в хеморецепторах сино-

каротидной и аортальной зон, поступают к дор-

сальной группе дыхательных нейронов. Большин-

ство хеморецепторов чувствительны к изменению

напряжения 0

2

в крови, меньшая часть

—

к изме-

нению рН и напряжения С0

2

. Сосудистые хемо-

рецепторы возбуждаются и при нормальном на-

пряжении газов крови, их активность сильно воз-

растает при гипоксии и исчезает при дыхании

чистым кислородом. Стимуляция дыхания при

снижении напряжения 0

2

опосредована исключи-

тельно периферическими хеморецепторами. Аор-

тальные и каротидные тельца возбуждаются (им-

пульсация от них учащается) и при повышении

напряжения С0

2

или при уменьшении рН. Одна-

ко влияние С0

2

с хеморецепторов выражено

меньше, нежели 0

2

, причем хеморецепторы каро-

тидного синуса, возбуждающиеся углекислым

газом, ответственны только за начальную, бы-

струю фазу усиления дыхания при гиперкапнии.

Напряжение газов в артериальной крови колеб-

лется синхронно с фазами дыхания. Поэтому ак-

тивность хеморецепторов состоит из постоянной

составляющей (средний уровень) и ритмической

компоненты, синхронной с фазами дыхания.

Средняя частота регулирует общую активность

дыхательного центра и, следовательно, определяет

объемную скорость вентиляции легких. Перемен-

ная частота принимает участие в стимуляции

смены фаз дыхания.

Весьма важным является тот факт, что ги-

поксемия стимулирует дыхание значительно

больше, если она сопровождается гиперкап-

нией, что наблюдается при физической рабо-

те:

гипоксемия увеличивает реакцию на С0

2

.

Однако при значительной гипоксемии вслед-

ствие снижения окислительного метаболизма

уменьшается чувствительность центральных

хеморецепторов. В этих условиях решающую

роль в стимуляции дыхания играют сосудис-

тые хеморецепторы, активность которых по-

вышается, так как для них адекватным раз-

дражителем является снижение напряжения

кислорода в артериальной крови (аварийный

механизм стимуляции дыхания).

В.

Прессорецепторы каротидного синуса и

дуги аорты также играют некоторую роль в

регуляции дыхания. При повышении артери-

ального давления увеличивается афферент-

ная импульсация в синокаротидном и аор-

тальном нервах, что ведет к некоторому угне-

тению дыхательного центра и ослаблению

вентиляции легких. Напротив, при снижении

кровяного давления и уменьшении аффе-

рентной импульсации в ствол мозга от сосу-

дистых прессорецепторов дыхание несколько

усиливается.

Некоторые гормоны (адреналин, прогесте-

рон при беременности) усиливают дыхание.

264

Схема функциональной системы, поддер-

живающей содержание 0

2

и С0

2

в крови, со-

гласно потребностям организма, представле-

на на схеме 12.3.

12.6.

ДЫХАНИЕ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ

Дыхание во время мышечной работы стимули-

руется весьма эффективно. Усиление венти-

ляции легких обеспечивает возрастающие по-

требности организма в кислороде. Так, при

быстрой ходьбе человек потребляет 2—2,5 л

0

2

, а при напряженной физической работе

—

до 4 л в минуту (в покое — 250 мл в 1 мин).

При этом возникает кислородный долг

—

на-

капливаются недоокисленные продукты (мо-

лочная кислота). В случае умеренной физи-

ческой нагрузки кислородный долг составля-

ет 3—4 л, а при форсированной долг может

достигать 10—20 л. Факторы, ведущие к уве-

личению вентиляции легких, разнообразны.

Во-первых,

это изменения газового состава

крови, рН крови и температуры тела (в пер-

вую очередь работающих мышц).

Влияние увеличения напряжения РС0

2

и

уменьшения напряжения Р0

2

, а также закис-

ление среды. Все эти факторы усиливают

вентиляцию легких. Закисление среды воз-

растает в основном за счет накопления мо-

лочной кислоты. Повышение температуры

интенсивно работающих мышц увеличивает

скорость диссоциации оксигемоглобина, как

и увеличение образования С0

2

, что повыша-

ет коэффициент утилизации 6

2

в мышцах с

30—40 до 50—60 %. Однако изменения газо-

вого состава крови при мышечной работе

крайне малы, так как при этом усиливается

вентиляция легких.

Во-вторых,

дыхание стимулируют импуль-

сы от двигательных центров и от коры боль-

шого мозга, которые проводятся к мускулату-

ре,

в том числе и к дыхательной мускулатуре,

посредством активации дыхательных нейро-

нов,

что и ведет к усилению дыхания, причем

нервные влияния, стимулирующие дыхание,

опережают изменения газового состава

крови.

В-третьих, импульсы от проприорецепто-

ров работающих мышц также стимулируют

дыхание. Это доказывается, например, ре-

зультатом опыта с пассивными движениями

конечности, когда потребление кислорода

мышцами не увеличивается, как и выделение

С0

2

.

Однако вентиляция легких возрастает.

О том, что нервные влияния, усиливающие

дыхание при мышечной работе, опережают

гуморальные сдвиги, свидетельствует и ре-

зультат опыта со жгутом. Испытуемому на-

кладывают жгуты на нижние конечности для

предотвращения попадания крови от работа-

ющих мышц в общий кровоток. В этих усло-

виях работа на велоэргометре сразу же со-

провождается усилением вентиляции легких,

несмотря на то что влияние сдвигов РС0

2

,

Р0

2

и рН на дыхание исключается.

Естественно, увеличению доставки 0

2

к

работающим мышцам и удалению С0

2

спо-

собствует согласованное увеличение крово-

обращения в организме, особенно интенсив-

но—в работающем органе, выход крови из

депо.

Дыхание при пониженном атмосферном

давлении наблюдается при подъеме на высоту

(в том числе и в барокамере). Подъем на вы-

соту до 2 км не сопровождается изменением

дыхания, так как небольшое падение Р0

2

не

ведет к развитию гипоксемии: насыщение ге-

моглобина кислородом достаточное, работо-

способность и самочувствие практически не

изменяются. На высоте 3 км Р0

2

в альвеолах

равно 60 мм рт.ст., что обеспечивает насыще-

ние гемоглобина кислородом до 90 %. Это

высокий процент насыщения. До высоты

4 км сохраняется полная компенсация дефи-

цита кислорода, хотя у человека может на-

блюдаться некоторое учащение сердцебие-

ний, возрастает объем дыхания. В последую-

щем из-за выраженного снижения Р0

2

разви-

вается гипоксия. Уменьшение Р0

2

в крови,

как известно, посредством возбуждения хе-

морецепторов аортальной и синокаротидной

рефлексогенных зон вызывает усиление ды-

хания, что улучшает насыщение гемоглобина

кислородом. Однако усиление дыхания имеет

и негативные последствия

—

ведет к чрезмер-

ному удалению С0

2

из крови — гипокапнии.

При этом ослабевает возбуждение дыхатель-

ного центра, поэтому стимулирующий эф-

фект гипоксической крови также ослабевает,

вентиляция легких уменьшается. Она может

быть нормальной (обычной), но вследствие

падения Р0

2

гипоксемия становится значи-

тельной и на высоте 4—5 км развивается вы-

сотная болезнь.

Симптомы высотной болезни следующие:

снижение умственной и физической работо-

способности, утомляемость, апатия, головок-

ружение, слабость, снижение частоты сер-

дечных сокращений и артериального давле-

ния, цианоз, одышка сменяется угнетением

дыхания, появляются головные боли. При

подъеме на высоту 7 км (критическая высота)

может наступить потеря сознания, возникает

опасность для жизни вследствие нарушения

дыхания и кровообращения, так как гипок-

265

сия усиливается. Парциальное давление 0

2

в

альвеолах — 35 мм рт.ст. Если подъем на вы-

соту происходит медленно и без физической

нагрузки, у человека может наблюдаться

эйфория, на фоне которой или без нее чело-

век внезапно теряет сознание.

Дыхание при повышенном атмосферном

давлении имеет место во время работы под

водой на больших глубинах. При погружении

в воду давление на организм через каждые

10 м увеличивается на 1 атм. Например, на

глубине 20 м давление равно 3 атм, на глуби-

не 30 м — 4 атм и т.д. Для обеспечения вдоха

водолазу в таких условиях надо подавать воз-

дух под давлением, равным давлению на дан-

ной глубине, иначе вдохнуть невозможно,

так как вода сдавливает грудную клетку. При

этом необходимо уменьшать во вдыхаемом

воздухе содержание кислорода, так как избы-

ток его может привести к так называемому

кислородному отравлению, сопровождающе-

муся судорогами. Кроме того, увеличение

парциального давления азота во вдыхаемой

газовой смеси токсично для ЦНС и на ран-

них стадиях вызывает эйфорию.

При погружении в воду глубже 60 м в

крови растворяется большое количество азо-

та, что вызывает состояние наркоза — глу-

бинное опьянение (эйфория, беспокойство,

потеря сознания). Поэтому при спусках глуб-

же 50 м применяют смесь гелия с кислоро-

дом. Гелий мало растворим в крови, обладает

меньшей плотностью, чем азот, что уменьша-

ет сопротивление дыханию. Тем не менее

при подъеме из воды нужны меры предосто-

рожности. Так, необходимо осуществлять

медленный подъем, особенно при дыхании

газовой смесью с азотом, иначе возможно

развитие кессонной болезни.

При быстром подъеме физически раство-

ренные в крови и тканях газы не успевают

выделиться из организма и образуют пузырь-

ки.

Особенно опасны пузырьки азота, кото-

рый закупоривает мелкие сосуды (газовая эм-

болия), при этом страдает ЦНС вследствие

нарушения кровоснабжения ее. Нарушаются

слух, зрение, появляются боли в мышцах,

рвота, головокружение, одышка, потеря со-

знания; в тяжелых случаях возникают пара-

личи. Поэтому возвращать водолаза на по-

верхность необходимо очень медленно —

проводить декомпрессию. Например, подъем

с глубины 300 м (если человек на этой глуби-

не находился сутки и более) требует двухне-

дельной декомпрессии. Если же кессонная

болезнь развилась, необходимо срочно под-

вергнуть пострадавшего высокому давле-

нию

—

«погрузить» на необходимую глубину.

Погружение в воду на небольшую глубину

(ныряние на несколько метров) может быть

опасным при избыточной предварительной

гипервентиляции. Вследствие гипервентиля-

ции возникает респираторный алкалоз, что

проявляется в головокружениях и даже судо-

рогах. Кроме того, во время ныряния может

произойти внезапная потеря сознания вслед-

ствие недостатка кислорода. Дело в том, что

после гипервентиляции в крови сильно сни-

жается содержание С0

2

— главного стимуля-

тора дыхания. Возникающая под водой ги-

поксии является недостаточным стимулято-

ром дыхания, и ныряльщик не ощущает ост-

рой необходимости подняться на поверх-

ность и вдохнуть воздух.

Гипервентиляция перед нырянием не уве-

личивает насыщения гемоглобина кислоро-

дом, так как он насыщен кислородом макси-

мально при обычном дыхании. Однако целе-

сообразно сделать 2—3 глубоких вдоха и выдо-

ха и задержать дыхание после максимального

вдоха: в этом случае увеличится объем воздуха

в легких и содержание кислорода в легких, что

и продлит при необходимости пребывание

под водой на небольшой глубине. Дыхание

под водой с помощью длинной трубки также

опасно. Во-первых, оно может быть недоста-

точным из-за большого объема воздухоносно-

го пути и неэффективности газообмена. Во-

вторых (и это главное), сдавление всего тела

водой ведет к переполнению кровью сосудов

грудной полости и опасному перерастяже-

нию,

особенно тонкостенных широких сосу-

дов легких, вплоть до их разрыва.

12.7.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ

ДЕТЕЙ

12.7.1.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ

Легкие плода не являются органом внешнего

дыхания, однако они не бывают спавшимися.

Альвеолы и бронхи заполнены амниотичес-

кой жидкостью и жидкостью, которая секре-

тируется альвеолами. Наличие жидкости в

легких способствует их развитию, так как

они находятся в расправленном состоянии.

Внутренняя поверхность альвеол начинает

покрываться сурфактантом в основном после

6 мес внутриутробного развития.

Внешнее дыхание плода осуществляется с

помощью плаценты, к которой по пупочным

артериям поступает смешанная кровь из

брюшной аорты. В плаценте осуществляется

газообмен между кровью плода и кровью ма-

тери, но выравнивания напряжений 0

2

и С0

2

266

не происходит, как это имеет место при ле-

гочном дыхании, что объясняется большой

толщиной плацентарной мембраны, в 5—

10 раз превышающей толщину легочной мем-

браны, равной около 1 мкм.

Дыхательные движения плода являются

периодическими. Они появляются с 11-й не-

дели внутриутробного развития, к концу ко-

торого занимают 40—60 % всего времени.

Частота дыхания очень высока — 40—70 в

1 мин.

Дыхательные движения плода не обеспе-

чивают газообмен, но они способствуют раз-

витию легких, дыхательной мускулатуры и

кровообращению плода, увеличивая приток

крови к сердцу вследствие периодического

возникновения отрицательного давления в

грудной полости.

Первый вдох новорожденного обусловлен

следующими факторами.

1.

Изменение газового состава крови (на-

копление С0

2

, уменьшение 0

2

) и ацидоз —

факторы, непосредственно воздействующие

на дыхательный центр новорожденного, так

как артериальные хеморецепторы еще незре-

лые.

2.

Важным фактором, стимулирующим

первый вдох, является резкое усиление в

процессе родов и сразу после рождения пото-

ка афферентных импульсов от Холодовых и

тактильных рецепторов кожи, от проприоре-

цепторов, вестибулорецепторов. Эти импуль-

сы активируют ЦНС и дыхательный центр.

При этом повышается тонус ЦНС и скелет-

ной мускулатуры, в том числе и дыхательной.

3.

При появлении головки из родовых

путей устраняется рефлекс ныряльщика —

торможение дыхательного центра при раздра-

жении рецепторов в области наружных носо-

вых ходов жидкостью; если здесь имеется

жидкость, ее необходимо удалить.

4.

После прохождения ребенка через родо-

вые пути сдавленная грудная клетка резко

расширяется, что также способствует перво-

му вдоху.

При первом вдохе затрачивается в 10—15

раз больше энергии, чем при последующих

вдохах, он более продолжителен, как и пер-

вый выдох. Эта энергия расходуется на пре-

одоление сил сцепления между альвеолами и

жидкостью, заполняющей воздухоносные

пути и легкие новорожденного.

Отмечается

своеобразие и первого выдоха

новорожденного, затрудненного все еще

функционально суженной голосовой щелью

и напряжением голосовых связок (он обеспе-

чивается сокращением экспираторных

мышц). Выдыхается воздуха в 2—3 раза мень-

ше,

чем вдыхается, так как происходит фор-

мирование функциональной остаточной ем-

кости, а жидкость из легких удаляется. У на-

чавшего дышать ребенка жидкость из альвеол

удаляется в течение нескольких часов — час-

тично с выдыхаемым воздухом, частично вса-

сыванием в кровяное русло согласно гради-

енту онкотического давления (онкотическое

давление крови выше, нежели легочной жид-

кости), частично всасыванием в лимфу. Во

время родов часть жидкости заглатывается,

часть выходит через рот наружу во время

родов.

Минутный объем воздуха новорожденного

составляет 1300 мл, жизненная емкость лег-

кого равна 120—140 мл, она определяется

при крике ребенка — так называемая ЖЕЛ

крика, частота дыхания около 40 в 1 мин.

Дыхание, обеспечивающее достаточную

вентиляцию легких и газообмен в них, воз-

можно и у недоношенных детей. Все меха-

низмы, обеспечивающие эти процессы,

сформированы начиная с 6—7 мес внутриут-

робного развития. Давление в плевральной

щели новорожденного является отрицатель-

ным только при вдохе.

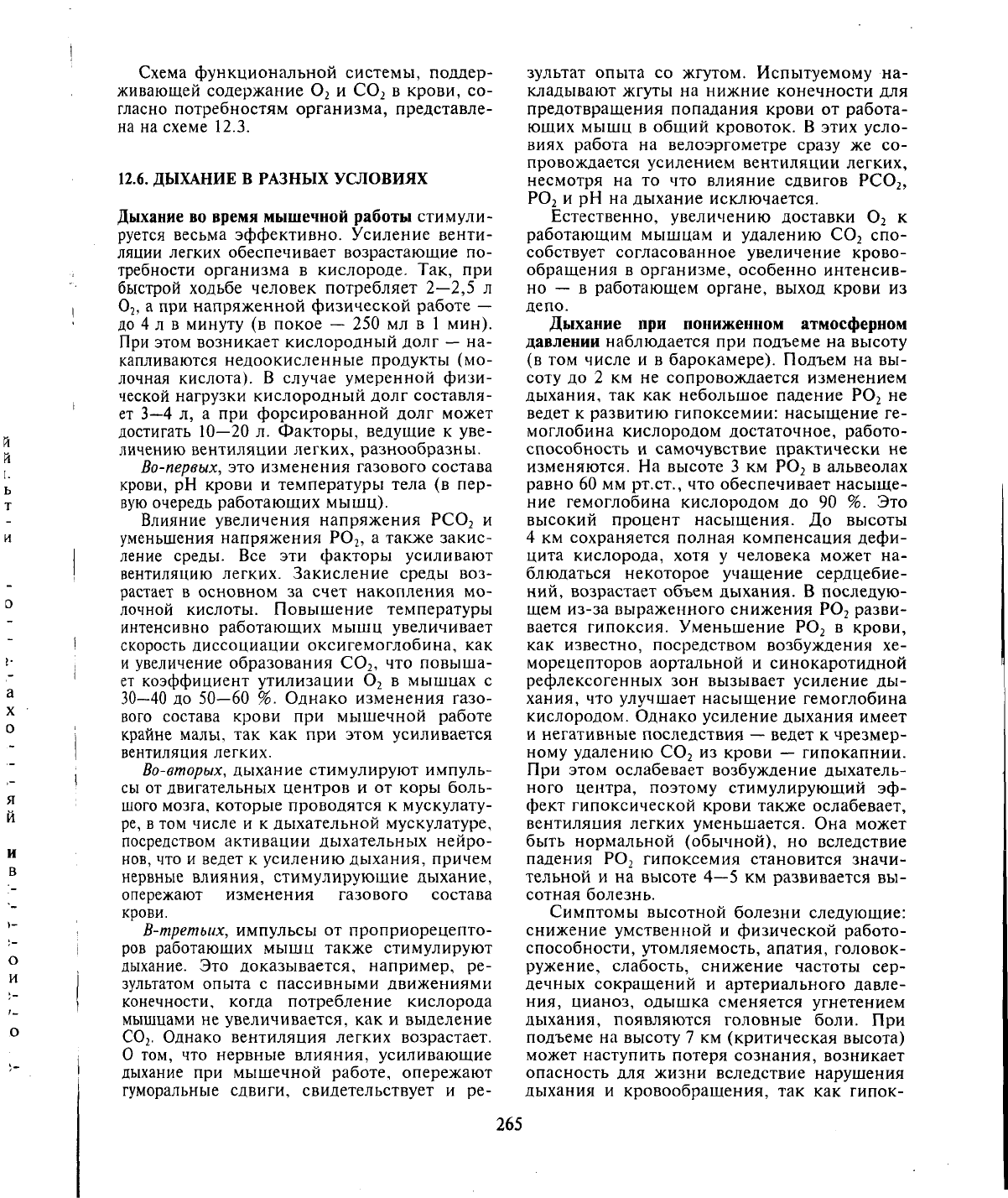

Показатели вентиляции легких см. в табл.

12.4.

Гортань у детей относительно уже, чем у

взрослых. Бронхи узкие и длинные, имеют

относительно мало разветвлений. От рожде-

ния ребенка до 5 лет происходит усиленный

рост легких и их отдельных элементов.

Таблица 12.4. Показатели вентиляции легких у

мальчиков (у девочек они на 10

%

ниже)

Возраст

1 мес

6 мес

1 год

3 года

6 лет

10

лет

14

лет

Взрослые

Частота

дыха-

ний

в

1

мин

40

30

25

22

20

18

17

16

Дыхательный

объем, мл

30

60

ПО

140

175

240

295

500

Минутный

объем воздуха

мл

1300

1800

2700

3100

3500

4300

5000

8000

мл/кг

190

210

220

200

170

150

130

100

ЖЕЛ

возраст

1 мес

4 года

6 лет

8 лет

10

лет

12

лет

14

лет

16

лет

Взрослые

мл

130

1100

1200

1600

1800

2200

2700

3800

4000

Грудная клетка имеет форму усеченного

конуса, ребра приподняты, не опускаются

так низко, как у взрослых. Параллельно с

267

увеличением альвеолярной поверхности по-

вышается число капилляров малого круга

кровообращения. До 7 лет альвеолярная по-

верхность увеличивается за счет роста числа

альвеол, которое к 8 годам становится таким

же,

как у взрослого, но их объем продолжает

увеличиваться до

16—

18

лет. Особенно уси-

ленный рост и совершенствование органов

дыхания наблюдаются в пубертатном периоде.

Частота дыхания зависит от возраста ре-

бенк: чем он меньше, тем частота дыхания

больше. В течение первого года жизни ребе-

нок находится как бы в состоянии физиоло-

гической одышки. Во время кормления час-

тота дыхания обычно соответствует частоте

сосательных движений. В последующие годы

частота дыхания постепенно уменьшается и

в возрасте 5—7 лет составляет около 20 в

1 мин, у подростков 13—15 лет — около 17 в

1 мин, т.е. приближается к частоте дыхания

взрослого человека (14—18 в

1

мин).

Следует также отметить, что энергия, за-

трачиваемая на вентиляцию 1 л воздуха, у

детей значительно больше (например, в воз-

расте 8 лет — приблизительно в 2,5 раза), с

возрастом эти затраты уменьшаются вследст-

вие расширения воздухоносных путей и уве-

личения растяжимости легкого (растяжи-

мость легких у новорожденного значительно

меньше, чем у взрослого). При неглубоком

частом дыхании затрачивается меньшая ра-

бота, так как надо меньше растягивать труд-

норастяжимые легкие детей. С возрастом

растяжимость легких увеличивается вследст-

вие увеличения количества альвеол, их раз-

меров, уменьшения силы поверхностного на-

тяжения в результате возрастания продукции

сурфактанта и увеличения количества элас-

тиновых волокон по отношению к малорас-

тяжимым коллагеновым.

Тип дыхания ребенка первых лет жизни

преимущественно брюшной (диафрагмаль-

ный).

Грудной тип дыхания затруднен, так

как ребра вследствие слабой эластической

тяги занимают почти горизонтальное поло-

жение. У новорожденного эластическая тяга

легких на выдохе отсутствует, так как они не

растянуты, поэтому отрицательного давления

в плевральной щели не наблюдается. С 3—

7 лет в связи с развитием мышц плечевого

пояса и увеличением эластической тяги лег-

ких ребра опускаются вниз, грудной тип ды-

хания начинает преобладать над брюшным.

Половые различия типа дыхания начинают

выявляться с 7—8-летнего возраста и полнос-

тью формируются к 14—17 годам: у девушек

формируется грудной, а у юношей — брюш-

ной тип дыхания.

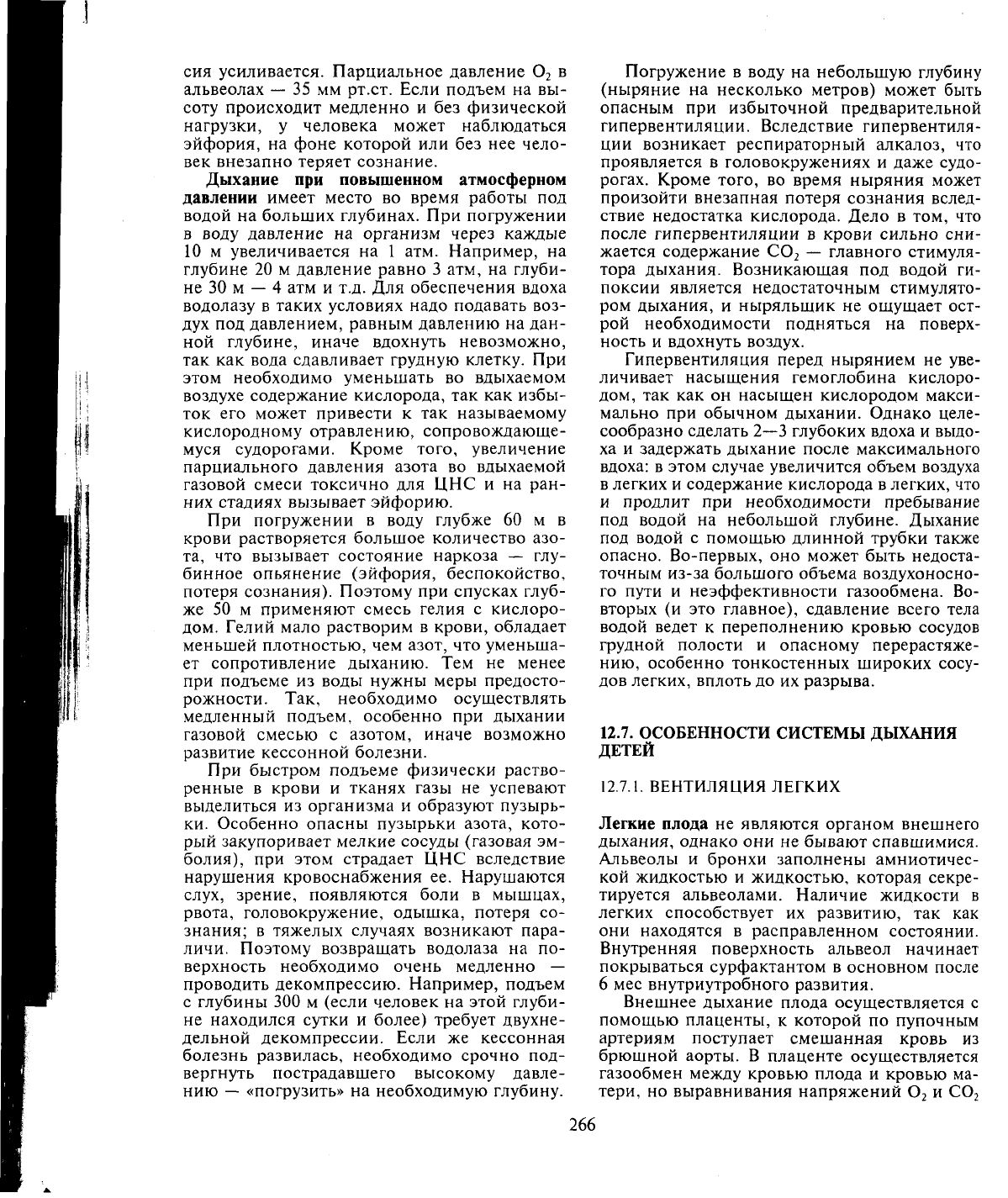

Газообмен в легких. В альвеолярном возду-

хе у детей парциальное давление 0

2

выше, а

С0

2

ниже, чем у взрослых, что объясняется

более интенсивной вентиляцией легких и

лучшими условиями газообмена в легких

детей, нежели у взрослых: диффузионная по-

верхность легких у детей относительно массы

и поверхности тела больше, чем у взрослых;

объемная скорость движения крови по сосу-

дам легких больше, чем у взрослых, и более

широкая сеть капилляров легких ребенка

обеспечивает относительно большую поверх-

ность соприкосновения крови с альвеоляр-

ным воздухом. Процентное содержание кис-

лорода в выдыхаемом воздухе тем выше, чем

младше ребенок (табл. 12.5), однако процент

извлечения 0

2

из альвеолярного воздуха кро-

вью ребенка значительно меньше, чем у

взрослого (см. табл. 12.5). Но дети от недо-

статка кислорода не страдают, что объясня-

ется особенностями транспорта газов у них.

Таблица 12.5. Состав выдыхаемой и альвео-

лярной смеси газов и процент извлечения 0

2

кро-

вью из альвеолярной смеси газов

Возраст

1 мес

6 мес

1 год

3 года

6 лет

10

лет

14

лет

Взрослые

альвеолярная

смесь газов

17,8

17,3

17,2

16,8

16,5

16,1

15,5

14,0

о

2

выдыхаемая

смесь газов

18,2

17,9

17,8

17,7

17,4

17,2

16,9

16,0

процент

извлечения

От

кровью

3,1

3,6

3,7

4,1

4,4

4,8

5,4

6,9

СОг

альвеолярная

смесь газов

2,8

3,0

3,0

3,6

3,9

4,2

4,9

5,5

выдыхаемая

смесь газов

2,0

2,2

2,4

2,8

2,9

3,1

3,5

4,0

12.7.2.

ТРАНСПОРТ ГАЗОВ КРОВЬЮ

А. Транспорт кислорода. У плода в оксигени-

рованной крови пупочной вены напряжение

0

2

составляет лишь около 30 мм рт.ст. Не-

смотря на такое низкое напряжение 0

2

, на-

сыщение гемоглобина 0

2

достаточно высоко

и достигает в среднем 60 % (у матери —

96 %). Это объясняется большим сродством

гемоглобина плода (HbF, англ. foetus —плод)

к кислороду по сравнению с гемоглобином

взрослого (НЬА, англ. adult — взрослый). Со-

268

держание 0

2

в артериальной крови (пупочная

вена плода) значительно ниже (9—14 об.%),

чем в артериальной крови взрослого (19 об.%).

С незначительно меньшим содержанием 0

2

поступает кровь к сердцу и мозгу. Остальные

органы и ткани получают кровь с еше мень-

шим содержанием 0

2

.

Однако все органы и ткани плода получа-

ют достаточное для их развития количество

0

2

, что объясняется несколькими факторами.

1.

Метаболические процессы в тканях

плода достаточно хорошо осуществляются

при более низких напряжениях 0

2

, так как в

них анаэробные процессы (гликолиз) преоб-

ладают над аэробными (окисление), более

свойственными взрослому организму.

2.

Кровоток в тканях плода почти в 2 раза

интенсивнее, чем в тканях взрослого орга-

низма, что, естественно, увеличивает достав-

ку тканям кислорода даже при сниженном

его содержании в крови.

3.

Более полное извлечение кислорода

тканями из артериальной крови

—

артериове-

нозная разница по кислороду у плода в 1,5—

2 раза больше, чем у взрослых.

4.

Затраты энергии в организме плода зна-

чительно снижены, так как она почти не рас-

ходуется на процессы терморегуляции, пище-

варения, мочеотделения. Кроме того, двига-

тельная активность ограничена.

5.

Несмотря на большое сродство гемогло-

бина плода (HbF) к кислороду, диссоциация

оксигемоглобина в тканях плода происходит

быстро и более полно.

6. Увеличена кислородная емкость крови

плода до 24—26 об.% за счет большего содер-

жания эритроцитов и гемоглобина. Однако

насыщение гемоглобина крови плода кисло-

родом в конце антенатального периода умень-

шается и составляет 40—50 % своей кислород-

ной емкости.

7.

Мозг плода получает кровь с большим

насыщением гемоглобина кислородом, чем

другие органы; чисто артериальную кровь по-

лучает только печень (см. раздел 13.14.1).

Следует заметить, что накопление недоокис-

ленных продуктов ведет к ацидозу.

С

началом

легочного дыхания насыщение

гемоглобина кислородом в артериальной

крови возрастает и в первые сутки после

рождения достигает 98 %. Быстроте этого

процесса способствует большое сродство ге-

моглобина (HbF) к кислороду. HbF в это

время еще составляет 70 %. Во второй поло-

вине первого месяца жизни ребенка кисло-

родная емкость крови уменьшается до 14—

15 об.% в результате разрушения эритроци-

тов и уменьшения содержания гемоглобина в

крови (происходит замена HbF на НЬА).

Вследствие этого развивается гипоксемия.

Но организм новорожденных от этого не

страдает, так как устойчивость тканей, в том

числе и нервной, к гипоксии у новорожден-

ных выше, чем у взрослых, поскольку еще

значительна роль анаэробных процессов, ус-

корено кровообращение. Потребление 0

2

организмом новорожденного на 1 кг массы в

2 раза больше, чем у взрослого, что обеспе-

чивается более интенсивной вентиляцией

легких, а также: интенсивным кровообраще-

нием в легких и во всем организме ребенка.

В случае возникновения необходимости

дыхания новорожденного чистым кислоро-

дом следует помнить: если ребенок недоно-

шенный, то длительное воздействие избытка

кислорода может привести к слепоте вследст-

вие образования за хрусталиком фиброзной

ткани.

В грудном возрасте по мере замены HbF на

НЬА (в первые 4—5 мес) его содержание в

крови начинает увеличиваться, к концу 1-го

года жизни оно равно 120 г/л; затем в течение

первых лет жизни достигает нормы взрослого

(140—150 г/л). Постепенно возрастает содер-

жание и 0

2

в крови: в возрасте 5 лет оно рав-

но уже 16 мл/100 мл крови (у взрослых — до

20 мл/100 мл крови). Но ткани ребенка, как и

прежде, получают 0

2

в достаточном количест-

ве,

так как у детей больше скорость кровото-

ка, еще существенную роль играют анаэроб-

ные процессы. Однако в период полового со-

зревания организм подростка менее устойчив

к кислородному голоданию, чем организм

взрослого человека, что, по-видимому, объяс-

няется гормональной перестройкой. Вследст-

вие большей скорости кровотока у детей пер-

вых лет жизни меньше артериовенозная раз-

ница по кислороду, так как 0

2

при быстром

движении крови не успевает диффундировать

из капилляров в таких количествах, как у

взрослых лиц.

Б.

Транспорт углекислого газа. Диффузия

С0

2

через плацентарную мембрану идет из

венозной крови плода в артериальную кровь

матери и осуществляется вследствие разнос-

ти напряжений С0

2

, в результате чего напря-

жение С0

2

в артериальной крови плода ста-

новится равным 35—45 мм рт.ст., а в артери-

альной крови матери 25—35 мм рт.ст. Одной

из причин невыравнивания напряжений С0

2

является большая толщина плацентарной

мембраны. Невысокое напряжение С0

2

в

крови матери (а значит, и в крови плода)

объясняется гипервентиляцией беременных

женщин, обусловленной, в частности, дейст-

вием прогестерона на дыхательный центр.

269

Отсутствие выравнивания напряжений

С0

2

в крови плода и матери наблюдается еще

и потому, что диффузия происходит в основ-

ном за счет физически растворенного С0

2

(4 об.%) и отщепления С0

2

от карбгемогло-

бина (5 %). Угольная кислота образуется из

бикарбонатов и распадается на С0

2

и Н

2

0

очень медленно из-за отсутствия карбоангид-

разы в крови плода. Лишь к концу антена-

тального периода развития активность карбо-

ангидразы плода достигает 10 % таковой

взрослых лиц. К концу беременности вслед-

ствие ухудшения условий газообмена между

кровью плода и матери содержание С0

2

в ве-

нозной крови плода достигает 60 об.%.

Транспорт С0

2

у новорожденного осу-

ществляется в основном в виде физически

растворенного и связанного с гемоглобином

С0

2

,

так как активность карбоангидразы еще

низкая и составляет примерно 10—30 % ак-

тивности карбоангидразы взрослых. Поэтому

участие бикарбонатов в выделении С0

2

не-

значительно. Уровень активности карбоан-

гидразы, характерной для взрослых, у детей

устанавливается к концу 1-го года жизни.

12.7.3.

РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ

На 6-м месяце внутриутробного развития все

основные механизмы центральной регуляции

дыхания сформированы уже достаточно,

чтобы поддержать ритмическое дыхание 2—

3 дней, а начиная с

6,5—7

мес плод жизне-

способен — может дышать, как и новорож-

денный. С середины 1-го месяца постнаталь-

ного онтогенеза начинают функционировать

хеморецепторы аортальной и синокаротид-

ной рефлексогенных зон, в результате чего

интенсивность дыхания регулируется не

только непосредственным влиянием измене-

ния газового состава крови на дыхательный

центр, но и рефлекторным путем. Рефлекс

Геринга—Брайера у детей выражен хорошо с

момента рождения и обеспечивает саморегу-

ляцию вдоха и выдоха.

Бульбарные центры новорожденных отли-

чаются высокой устойчивостью к недостатку

кислорода и малочувствительны к гиперкап-

нии. Благодаря этому новорожденные могут

выживать в гипоксических условиях, смер-

тельных для взрослых. По этой же причине

дети могут задерживать дыхание (например, в

ванночке под водой) на более длительный

срок, чем взрослые. Устойчивость новорож-

денных к гипоксии связана с преобладанием

у них анаэробных процессов над аэробными,

с низким метаболизмом мозга, с достаточны-

ми запасами гликогена для получения энер-

гии анаэробным путем. Дыхательный центр

плода и новорожденного в отличие от тако-

вого взрослых возбуждается при недостатке

кислорода. Однако при углублении гипоксии

функция дыхательного центра угнетается.

Вследствие незрелости дыхательного центра

новорожденных и, в частности, низкой чув-

ствительности его к угольной кислоте дыха-

ние ребенка может быть нерегулярным (арит-

мичным), 1—2 раза в минуту возникают глу-

бокие вдохи и задержки дыхания на выдохе

до 3 с и более.

К концу 1-го месяца жизни формируется

достаточно устойчивая реакция увеличения

вентиляции легких, возникающая с хеморе-

цепторов аортальной и синокаротидной реф-

лексогенных зон, но степень выраженности

рефлекторной реакции на гипоксию еще и у

детей дошкольного возраста в 1,5 раза ниже,

чем у взрослых. Возбудимость дыхательного

центра постепенно повышается и к школьно-

му возрасту становится такой же, как у взрос-

лых. На 2-м году жизни с развитием речи на-

чинает формироваться произвольная регуля-

ция частоты и глубины дыхания, а к 4—6 го-

дам дети могут по собственному желанию

или по инструкции старших произвольно из-

менять частоту и глубину дыхания и задержи-

вать дыхание.

Дыхательная система детей заканчивает

свое созревание и достигает по всем показате-

лям уровня взрослого человека к 18—20 годам.

12.8.

СИСТЕМА ДЫХАНИЯ СТАРЕЮЩЕГО

ОРГАНИЗМА

Снижение эластичности реберных хрящей и

атрофия дыхательных мышц приводят к огра-

ничению подвижности грудной клетки;

уменьшаются масса, эластичность и растяжи-

мость легких — все это способствует сниже-

нию жизненной емкости легких в среднем на

17,5 см

3

/м

2

площади поверхности тела в год.

В опытах на старых крысах выявлено сниже-

ние у них числа альвеол на 40 %.

Уменьшение жизненной емкости легких в

меньшей степени связано со снижением ды-

хательного объема и в большей

—

с уменьше-

нием резервных объемов вдоха и особенно

выдоха. Так, к 90 годам резервный объем

вдоха снижается в 2, а резервный объем вы-

доха — в 3 раза. В результате этого увеличи-

вается доля остаточного объема от общей ем-

кости легких. По данным Киевского НИИ

геронтологии, в возрасте 20—29 лет остаточ-

ный объем составляет 25 %, в 60—59 лет

—

270