Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

участок легкого плохо вентилируется, то

кровеносные сосуды в этой области сужают-

ся и даже полностью закрываются. Это осу-

ществляется с помощью механизмов мест-

ной саморегуляции — посредством реакций

гладкой мускулатуры: при снижении в аль-

веолах Р0

2

возникает вазоконстрикция.

В эксперименте она наблюдается уже при

небольшом снижении содержания кислоро-

да (до 15—16 %) в газовой смеси, которой

вентилируют легкое. Вентиляция легкого

азотом также ведет к закрытию капилляров,

вентиляция кислородом ведет к раскрытию

капилляров легких. Эта реакция сохраняется

даже на изолированном легком. При по-

вышении С0

2

также возникает вазокон-

стрикция, а при снижении РС0

2

сужаются

бронхи. Последнее ведет к сохранению

угольной кислоты при гипокапнии. Реакция

усиливается при повышении рН крови. Сле-

дует заметить, что, хотя и существует меха-

низм, обеспечивающий корреляцию крово-

обращения и вентиляции соответствующих

участков легких, он нарушается в результате

механического сдавления сосудов: при вы-

дохе, когда давление в альвеолах повышает-

ся,

кровоток может сильно уменьшиться.

Нередко отмечают, что при выдохе кровоток

в сосудах легких может прекратиться вслед-

ствие повышения давления воздуха в альве-

олах на 1—2 мм рт.ст. Однако это мнение

необоснованно, так как давление в капилля-

рах легких составляет 6—7 мм рт.ст., т.е. в

несколько раз больше давления воздуха в

альвеолах на выдохе.

Из-за того что верхушки легких перерас-

тянуты и по этой причине хуже вентили-

руются, они чаще поражаются туберкулезом.

В нормальных условиях у здорового челове-

ка активно функционирует примерно '/7 аль-

веол, эти активно функционирующие участ-

ки легких непрерывно меняются. Тот факт,

что одновременно функционирует лишь

часть альвеол, весьма важен. В случае пора-

жения части легкого или даже всего легкого

и невозможности излечения терапевтичес-

кими средствами можно одно легкое удалить

полностью. Оставшееся легкое обеспечит га-

зообмен, достаточный для удовлетворитель-

ной жизнедеятельности организма.

В.

Газообмен в легком, естественно, ве-

дет к изменению газового состава в легком

по сравнению с составом атмосферного воз-

духа. В покое человек потребляет около

250 мл 0

2

и выделяет около 230 мл С0

2

.

Поэтому в альвеолярном воздухе уменьшает-

ся количество 0

2

и увеличивается — С0

2

(табл. 12.2).

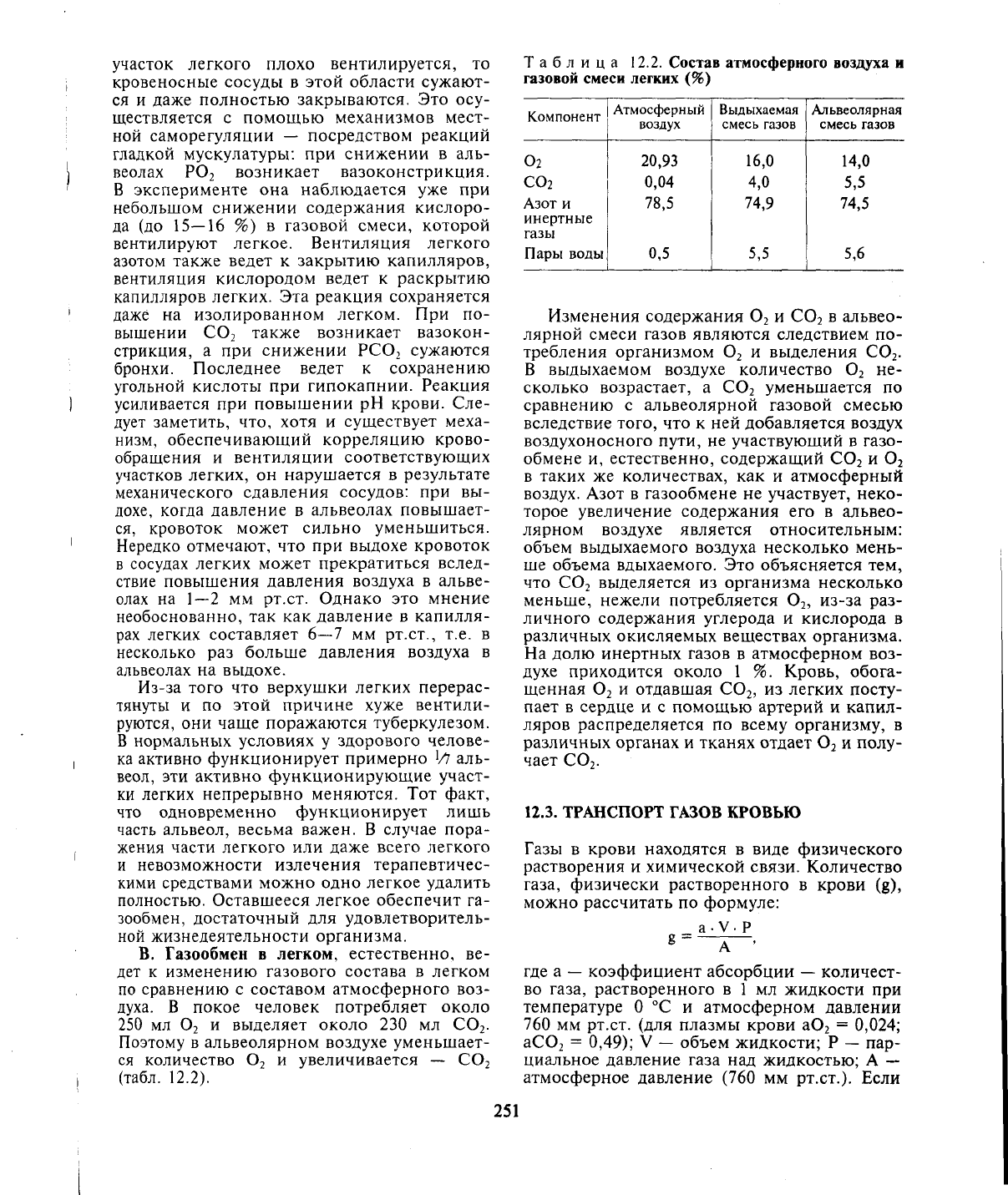

Таблица 12.2. Состав атмосферного воздуха и

газовой смеси легких (%)

Компонент

0

2

С0

2

Азот и

инертные

газы

Пары воды

Атмосферный

воздух

20,93

0,04

78,5

0,5

Выдыхаемая

смесь газов

16,0

4,0

74,9

5,5

Альвеолярная

смесь газов

14,0

5,5

74,5

5,6

Изменения содержания 0

2

и С0

2

в альвео-

лярной смеси газов являются следствием по-

требления организмом 0

2

и выделения С0

2

.

В выдыхаемом воздухе количество 0

2

не-

сколько возрастает, а С0

2

уменьшается по

сравнению с альвеолярной газовой смесью

вследствие того, что к ней добавляется воздух

воздухоносного пути, не участвующий в газо-

обмене и, естественно, содержащий С0

2

и 0

2

в таких же количествах, как и атмосферный

воздух. Азот в газообмене не участвует, неко-

торое увеличение содержания его в альвео-

лярном воздухе является относительным:

объем выдыхаемого воздуха несколько мень-

ше объема вдыхаемого. Это объясняется тем,

что С0

2

выделяется из организма несколько

меньше, нежели потребляется 0

2

, из-за раз-

личного содержания углерода и кислорода в

различных окисляемых веществах организма.

На долю инертных газов в атмосферном воз-

духе приходится около 1 %. Кровь, обога-

щенная 0

2

и отдавшая С0

2

, из легких посту-

пает в сердце и с помощью артерий и капил-

ляров распределяется по всему организму, в

различных органах и тканях отдает 0

2

и полу-

чает С0

2

.

12.3.

ТРАНСПОРТ ГАЗОВ КРОВЬЮ

Газы в крови находятся в виде физического

растворения и химической связи. Количество

газа, физически растворенного в крови (g),

можно рассчитать по формуле:

a-VP

8--д—•

где а

—

коэффициент абсорбции

—

количест-

во газа, растворенного в 1 мл жидкости при

температуре 0 "С и атмосферном давлении

760 мм рт.ст. (для плазмы крови а0

2

= 0,024;

аС0

2

= 0,49); V

—

объем жидкости; Р

—

пар-

циальное давление газа над жидкостью; А

—

атмосферное давление (760 мм рт.ст.). Если

251

состав жидкости и ее температура постоян-

ны,

что характерно для плазмы крови, то ко-

личество растворенного газа зависит только

от парциального давления. Количество физи-

чески растворенного в крови 0

2

= 0,3 об%;

С0

2

= 4,0 об%; N

2

= 1 об%. Общее содержа-

ние 0

2

и С0

2

в крови во много раз больше,

нежели их физически растворенных фаз

(табл. 12.3).

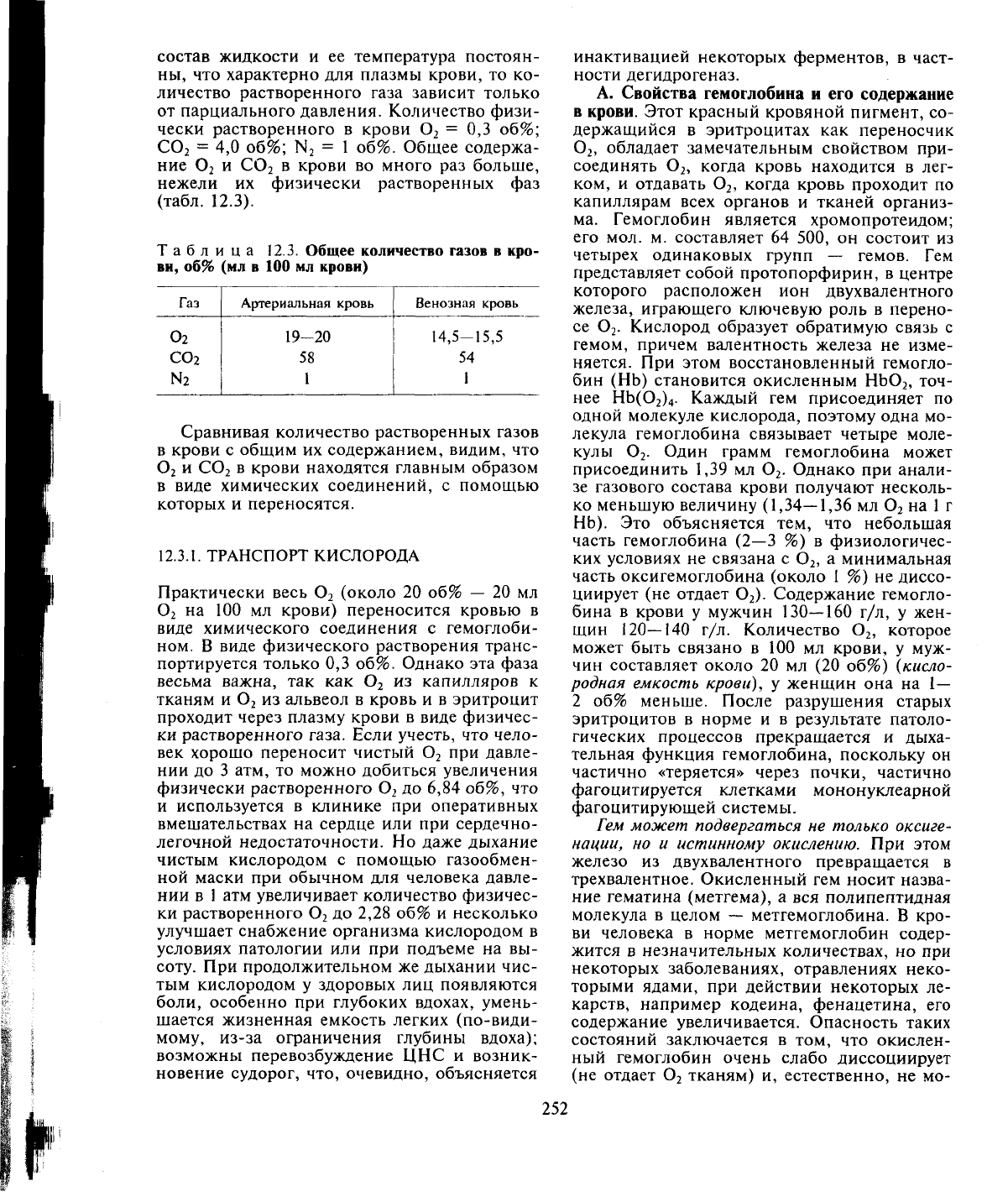

Таблица 12.3. Общее количество газов в кро-

ви,

об%

(мл в 100 мл крови)

Газ

0

2

С0

2

N

2

Артериальная кровь

19-20

58

1

Венозная кровь

14,5-15,5

54

1

Сравнивая количество растворенных газов

в крови с общим их содержанием, видим, что

0

2

и С0

2

в крови находятся главным образом

в виде химических соединений, с помощью

которых и переносятся.

12.3.1.

ТРАНСПОРТ КИСЛОРОДА

Практически весь 0

2

(около 20 об% — 20 мл

0

2

на 100 мл крови) переносится кровью в

виде химического соединения с гемоглоби-

ном. В виде физического растворения транс-

портируется только 0,3 об%. Однако эта фаза

весьма важна, так как 0

2

из капилляров к

тканям и 0

2

из альвеол в кровь и в эритроцит

проходит через плазму крови в виде физичес-

ки растворенного газа. Если учесть, что чело-

век хорошо переносит чистый 0

2

при давле-

нии до 3 атм, то можно добиться увеличения

физически растворенного 0

2

до 6,84 об%, что

и используется в клинике при оперативных

вмешательствах на сердце или при сердечно-

легочной недостаточности. Но даже дыхание

чистым кислородом с помощью газообмен-

ной маски при обычном для человека давле-

нии в

1

атм увеличивает количество физичес-

ки растворенного 0

2

до 2,28 об% и несколько

улучшает снабжение организма кислородом в

условиях патологии или при подъеме на вы-

соту. При продолжительном же дыхании чис-

тым кислородом у здоровых лиц появляются

боли, особенно при глубоких вдохах, умень-

шается жизненная емкость легких (по-види-

мому, из-за ограничения глубины вдоха);

возможны перевозбуждение ЦНС и возник-

новение судорог, что, очевидно, объясняется

инактивацией некоторых ферментов, в част-

ности дегидрогеназ.

А. Свойства гемоглобина и его содержание

в крови. Этот красный кровяной пигмент, со-

держащийся в эритроцитах как переносчик

0

2

, обладает замечательным свойством при-

соединять 0

2

, когда кровь находится в лег-

ком, и отдавать 0

2

, когда кровь проходит по

капиллярам всех органов и тканей организ-

ма. Гемоглобин является хромопротеидом;

его мол. м. составляет 64 500, он состоит из

четырех одинаковых групп — гемов. Гем

представляет собой протопорфирин, в центре

которого расположен ион двухвалентного

железа, играющего ключевую роль в перено-

се 0

2

. Кислород образует обратимую связь с

гемом, причем валентность железа не изме-

няется. При этом восстановленный гемогло-

бин (НЬ) становится окисленным НЬ0

2

, точ-

нее НЬ(0

2

)

4

. Каждый гем присоединяет по

одной молекуле кислорода, поэтому одна мо-

лекула гемоглобина связывает четыре моле-

кулы 0

2

. Один грамм гемоглобина может

присоединить 1,39 мл 0

2

. Однако при анали-

зе газового состава крови получают несколь-

ко меньшую величину (1,34—1,36 мл 0

2

на

1

г

НЬ).

Это объясняется тем, что небольшая

часть гемоглобина (2—3 %) в физиологичес-

ких условиях не связана с 0

2

, а минимальная

часть оксигемоглобина (около 1 %) не диссо-

циирует (не отдает 0

2

). Содержание гемогло-

бина в крови у мужчин 130—160 г/л, у жен-

щин 120—140 г/л. Количество 0

2

, которое

может быть связано в 100 мл крови, у муж-

чин составляет около 20 мл (20 об%) (кисло-

родная емкость крови), у женщин она на 1—

2 об% меньше. После разрушения старых

эритроцитов в норме и в результате патоло-

гических процессов прекращается и дыха-

тельная функция гемоглобина, поскольку он

частично «теряется» через почки, частично

фагоцитируется клетками мононуклеарной

фагоцитирующей системы.

Гем может подвергаться не только оксиге-

нации, но и истинному окислению. При этом

железо из двухвалентного превращается в

трехвалентное. Окисленный гем носит назва-

ние гематина (метгема), а вся полипептидная

молекула в целом — метгемоглобина. В кро-

ви человека в норме метгемоглобин содер-

жится в незначительных количествах, но при

некоторых заболеваниях, отравлениях неко-

торыми ядами, при действии некоторых ле-

карств, например кодеина, фенацетина, его

содержание увеличивается. Опасность таких

состояний заключается в том, что окислен-

ный гемоглобин очень слабо диссоциирует

(не отдает 0

2

тканям) и, естественно, не мо-

252

жет присоединять дополнительно молекулы

0

2

, т.е. он теряет свойства переносчика кис-

лорода. Так же опасно соединение гемогло-

бина с угарным газом (СО) — карбоксигемо-

глобином, поскольку сродство гемоглобина к

СО в 300 раз больше, чем к кислороду, и

НЬСО диссоциирует в 10 000 раз медленнее,

чем НЬ0

2

. Даже при крайне низких парци-

альных давлениях угарного газа гемоглобин

превращается в карбоксигемоглобин: НЬ +

СО = НЬСО. В норме на долю НЬСО прихо-

дится лишь 1 % общего количества гемогло-

бина крови, у курильщиков — значительно

больше: к вечеру оно достигает 20 %. Если в

воздухе содержится 0,1 % СО, то около 80 %

гемоглобина переходит в карбоксигемогло-

бин и выключается из транспорта 0

2

. Опас-

ность образования большого количества

НЬСО подстерегает пассажиров на автомо-

бильных дорогах. Известно много случаев со

смертельным исходом при включении двига-

теля автомобиля в гараже в холодное время

года с целью обогрева. Первая помощь по-

страдавшему заключается в немедленном

прекращении его контакта с угарным газом.

Специфическое лечение — дыхание чистым

кислородом под повышенным давлением;

поступление кислорода в кровь ускоряет дис-

социацию НЬСО. Таким образом, свойством

гемоглобина как переносчика кислорода яв-

ляется, во-первых, то, что он обладает боль-

шим сродством к 0

2

и быстро соединяется с

ним при увеличении Р0

2

, не изменяя валент-

ности железа; во-вторых, он легко отдает

кислород при уменьшении Р0

2

. Скорость

процесса связывания кислорода гемоглоби-

ном в легких и отдачи его тканям хорошо ил-

люстрирует кривая образования и

диссоциации оксигемоглобина.

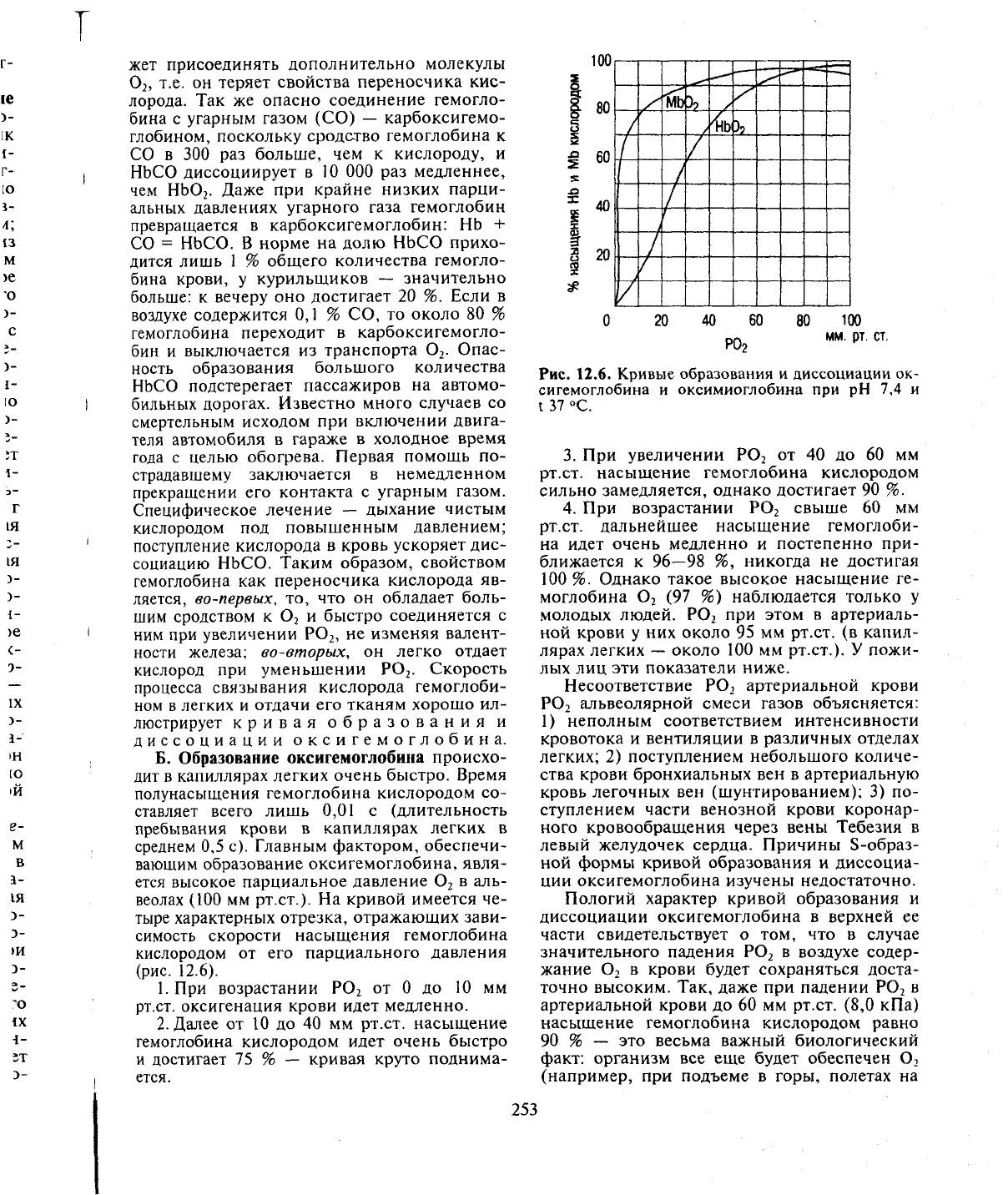

Б.

Образование оксигемоглобина происхо-

дит в капиллярах легких очень быстро. Время

полунасыщения гемоглобина кислородом со-

ставляет всего лишь 0,01 с (длительность

пребывания крови в капиллярах легких в

среднем 0,5 с). Главным фактором, обеспечи-

вающим образование оксигемоглобина, явля-

ется высокое парциальное давление 0

2

в аль-

веолах (100 мм рт.ст.). На кривой имеется че-

тыре характерных отрезка, отражающих зави-

симость скорости насыщения гемоглобина

кислородом от его парциального давления

(рис.

12.6).

1.

При возрастании Р0

2

от 0 до 10 мм

рт.ст. оксигенация крови идет медленно.

2.

Далее от 10 до 40 мм рт.ст. насыщение

гемоглобина кислородом идет очень быстро

и достигает 75 % — кривая круто поднима-

ется.

/

к

/

/

МЬЗг_

'

/

/

г

4

/

/

У

ъъъ^

О

20 40 60 80 100

Р0

2

мм

' Р

т

'

ст

'

Рис. 12.6. Кривые образования и диссоциации ок-

сигемоглобина и оксимиоглобина при рН 7,4 и

t 37 °С.

3.

При увеличении Р0

2

от 40 до 60 мм

рт.ст. насыщение гемоглобина кислородом

сильно замедляется, однако достигает 90 %.

4.

При возрастании Р0

2

свыше 60 мм

рт.ст. дальнейшее насыщение гемоглоби-

на идет очень медленно и постепенно при-

ближается к 96—98 %, никогда не достигая

100 %. Однако такое высокое насыщение ге-

моглобина 0

2

(97 %) наблюдается только у

молодых людей. Р0

2

при этом в артериаль-

ной крови у них около 95 мм рт.ст. (в капил-

лярах легких

—

около 100 мм рт.ст.). У пожи-

лых лиц эти показатели ниже.

Несоответствие Р0

2

артериальной крови

Р0

2

альвеолярной смеси газов объясняется:

1) неполным соответствием интенсивности

кровотока и вентиляции в различных отделах

легких; 2) поступлением небольшого количе-

ства крови бронхиальных вен в артериальную

кровь легочных вен (шунтированием); 3) по-

ступлением части венозной крови коронар-

ного кровообращения через вены Тебезия в

левый желудочек сердца. Причины S-образ-

ной формы кривой образования и диссоциа-

ции оксигемоглобина изучены недостаточно.

Пологий характер кривой образования и

диссоциации оксигемоглобина в верхней ее

части свидетельствует о том, что в случае

значительного падения Р0

2

в воздухе содер-

жание 0

2

в крови будет сохраняться доста-

точно высоким. Так, даже при падении Р0

2

в

артериальной крови до 60 мм рт.ст. (8,0 кПа)

насыщение гемоглобина кислородом равно

90 % — это весьма важный биологический

факт: организм все еще будет обеспечен 0

2

(например, при подъеме в горы, полетах на

253

низких высотах — до 3 км), т.е. имеется вы-

сокая надежность механизмов обеспечения

организма кислородом.

Процесс насыщения гемоглобина кисло-

родом в легких отражает верхняя часть кри-

вой (от 75 до 96—98 %). В венозной крови,

поступающей в капилляры легких, Р0

2

равно

40 мм рт.ст., и достигает оно в артериальной

крови 100 мм рт.ст., как Р0

2

в альвеолах.

Имеется ряд вспомогательных факторов, спо-

собствующих оксигенации крови: 1) отщепле-

ние от карбгемоглобина С0

2

и удаление его

(эффект Вериго); 2) понижение температуры

в легких; 3) увеличение рН крови (эффект

Бора).

Следует также отметить, что с возрас-

том связывание 0

2

гемоглобином ухудша-

ется.

В.

Диссоциация оксигемоглобина происхо-

дит в тканевых капиллярах большого круга

кровообращения (рис. 12.6). При этом гемо-

глобин не только отдает 0

2

тканям, но и при-

соединяет образовавшийся в тканях С0

2

.

Главным фактором, обеспечивающим диссо-

циацию оксигемоглобина, является падение

Р0

2

,

который быстро потребляется тканями.

Обычно отмечают, что этот процесс отражает

нижняя часть кривой.

Однако если учесть, что напряжение Р0

2

в

венозной крови, как правило, не падает ниже

40 мм рт.ст. и что при этом гемоглобин насы-

щен кислородом на 75 % (в этом мнение всех

исследователей едино), то станет очевидным,

что и образование оксигемоглобина в легких,

и диссоциация его в тканях проходят в пре-

делах одного и того же верхнего участка кри-

вой (75—96 % насыщения гемоглобина кис-

лородом). Ведь эритроциты, содержащие ге-

моглобин, находятся в капиллярах, напряже-

ние кислорода в венозной части которых

равно 40 мм рт.ст. По этой же причине, со-

гласно расчетам, и артериовенозная разница

по кислороду равна не более 4,5 об% (4,5 мл

О

2

/100 мл крови), поскольку падение напря-

жения Р0

2

до 40 мм рт.ст. в венозной крови

ведет к уменьшению насыщения гемоглобина

кислородом с 97 до 75 %, т.е. снижение при-

мерно на 22 %.

В межклеточной жидкости Р0

2

уменьша-

ется до

5—20

мм рт.ст., а в клетках падает до

1 мм рт.ст. и меньше (когда Р0

2

в клетке ста-

новится равным 0,1 мм рт.ст., клетка погиба-

ет).

Поскольку возникает большой градиент

Р0

2

(в пришедшей артериальной крови оно

около 95 мм рт.ст.), диссоциация оксигемо-

глобина идет быстро и 0

2

переходит из ка-

пилляров в ткань. Длительность полудиссо-

циации равна 0,02 с (время прохождения

каждого эритроцита через капилляры боль-

шого круга — около 2,5 с), что достаточно для

отщепления 0

2

(огромный запас времени).

Весьма важно, что средняя часть кривой

имеет крутой наклон. В случае увеличения

потребности в кислороде отдельных органов

или организма в целом и увеличения расхода

0

2

даже небольшой сдвиг напряжения 0

2

ниже 40 мм рт.ст. ведет к значительному ус-

корению диссоциации оксигемоглобина и

обеспечению кислородом интенсивно рабо-

тающих органов. Если напряжение кислоро-

да в венозной крови падает лишь на 5 мм

рт.ст. (0,7 кПа), то насыщение гемоглобина

кислородом снижается на 7 %, высвобождаю-

щийся при этом 0

2

может быть сразу же ис-

пользован для процессов метаболизма.

Кроме главного фактора (градиента Р0

2

),

имеется и ряд вспомогательных факторов,

способствующих диссоциации оксигемогло-

бина в тканях. К ним относятся: 1) накопле-

ние С0

2

в тканях; 2) закисление среды; 3) по-

вышение температуры. Ускорение диссоциа-

ции оксигемоглобина при накоплении С0

2

и

Н

+

-ионов в крови объясняется конформаци-

онными изменениями белковой части моле-

кулы гемоглобина. Влияние РС0

2

на связь ге-

моглобина с кислородом открыл отечествен-

ный физиолог Б.Ф.Вериго в 1898 г. (эффект

Вериго); влияние действия рН открыл дат-

ский физиолог Ч.Бор в 1904 г. (эффект Бора).

В зарубежной печати оба эффекта называют

эффектами Бора. Степень выраженности вли-

яния всех факторов (падение Р0

2

и рН, на-

копление С0

2

и повышение температуры ор-

гана) возрастает при увеличении интенсив-

ности обмена веществ в активно работающем

органе. Чем активнее функционирует рабочий

орган, тем, естественно, быстрее потребляется

0

2

и падает его напряжение, быстрее накапли-

вается С0

2

, закисляется среда и повышается

температура ткани вследствие интенсифика-

ции метаболизма — все это ускоряет диссо-

циацию оксигемоглобина и улучшает достав-

ку 0

2

к активно функционирующим органам.

При этом каждые 100 мл крови, содержащие

19—20 мл 0

2

, отдают тканям около 4,5 мл

0

2

— артериовенозная разница по кислороду

составляет 22—23 %. Эта часть 0

2

, поглощае-

мая тканями, называется

коэффициентом

ути-

лизации. Около 15 мл 0

2

остаются в каждых

100 мл венозной крови, возвращающейся

вновь за кислородом в легкие (это резерв ор-

ганизма). Коэффициент утилизации кислоро-

да в разных тканях неодинаков: он колеблется

в пределах 20—30 %; в миокарде, сером веще-

стве мозга, печени достигает 50—60 %.

Таким образом, усиление метаболизма

любой ткани ведет к улучшению диссоциа-

254

ции оксигемоглобина. Кроме того, диссоциа-

ции оксигемоглобина способствует 2,3-ди-

фосфоглицерат — промежуточный продукт,

образующийся в эритроцитах при расщепле-

нии глюкозы. При гипоксии его образуется

больше, что улучшает диссоциацию оксиге-

моглобина и обеспечение тканей организма

кислородом. Ускоряет диссоциацию оксиге-

моглобина также и АТФ, но в значительно

меньшей степени, так как 2,3-дифосфоглице-

рата в эритроцитах содержится в 4—5 раз

больше, чем АТФ.

Г.

Миоглобин также присоединяет 0

2

. По

последовательности аминокислот и третич-

ной структуре молекула миоглобина очень

сходна с отдельной субъединицей молекулы

гемоглобина. Однако молекулы миоглобина

не соединяются между собой с образованием

тетрамера, что, по-видимому, объясняет

функциональные особенности связывания

0

2

. Сродство миоглобина к 0

2

больше, чем у

гемоглобина: уже при напряжении Р0

2

3—

4 мм рт.ст. 50 % миоглобина насыщено кис-

лородом, а при 40 мм рт.ст. насыщение до-

стигает 95 %. Однако миоглобин труднее от-

дает кислород. Это своего рода запас 0

2

, ко-

торый составляет 14 % от общего количества

0

2

, содержащегося в организме. Оксимиогло-

бин начинает отдавать кислород только пос-

ле того, как парциальное давление 0

2

падает

ниже 15 мм рт.ст. Благодаря этому он играет

в покоящейся мышце роль кислородного

депо и отдает 0

2

только тогда, когда исчер-

пываются запасы оксигемоглобина: в част-

ности, во время сокращения мышцы крово-

ток в капиллярах может прекращаться в ре-

зультате их сдавливания, мышцы в этот пе-

риод используют запасенный во время рас-

слабления кислород. Это особенно важно для

сердечной мышцы, источником энергии ко-

торой является в основном аэробное окисле-

ние.

В условиях гипоксии содержание мио-

глобина возрастает. Сродство миоглобина к

СО меньше, чем гемоглобина к СО.

12.3.2.

ТРАНСПОРТ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

Транспорт С0

2

осуществляется кровью в

виде физического растворения и химической

связи, причем С0

2

, как и 0

2

, переносится и

плазмой, и эритроцитами [Сеченов И.М.,

1859].

Однако соотношения фракций С0

2

,

переносимых плазмой и эритроцитами, су-

щественно отличаются от таковых для 0

2

.

Ниже приведены усредненные показатели

содержания С0

2

в крови.

А. Распределение С0

2

в плазме и эритроци-

тах. Большая часть С0

2

транспортируется

плазмой крови, причем около 60 % всего С0

2

находится в виде бикарбоната натрия

(NaHC0

3

, 33 об%), т.е. в виде химической

связи, 4 об% — в виде физически растворен-

ного С0

2

и около 2 об% С0

2

находится в

виде Н

2

С0

3

. Всего в венозной крови содер-

жится 58 об% С0

2

. Несмотря на то что РС0

2

ниже, чем Р0

2

, количество физически рас-

творенного С0

2

в 13 раз больше. Это объяс-

няется гораздо более высоким коэффициен-

том растворимости С0

2

. Содержание С0

2

в

крови, как и 0

2

, в физически растворенном

состоянии относительно невелико, но это со-

стояние играет огромную роль в жизнедея-

тельности организма. Для того чтобы свя-

заться с теми или иными веществами, дыха-

тельные газы сначала должны быть доставле-

ны к ним в физически растворенном виде.

Газообмен между кровью организма и окру-

жающей средой также осуществляется с по-

мощью физически растворенных С0

2

и 0

2

в

плазме крови.

В эритроците С0

2

находится в форме хи-

мических соединений карбгемоглобина

(ННЬС0

2

, около 5 об%) и бикарбоната калия

(КНС0

3

, 14 об%). Несмотря на то что в виде

карбаминовой связи (ННЬС0

2

) находится

только 5,0 об% С0

2

, это соединение обеспе-

чивает выделение из организма до '/3 объема

всего выделяемого через легкие С0

2

. Это

объясняется особенностями соединения

HHbC0

2

(Hb-NH-COOH): оно легко обра-

зуется в эритроцитах крови при прохождении

ее в капиллярах тканей организма и легко

диссоциирует, когда кровь проходит по ка-

пиллярам легких. Практически весь С0

2

,

связанный с гемоглобином, покидает орга-

низм с выдыхаемым воздухом в результате га-

зообмена в легких. Из других химических со-

единений С0

2

освобождается в легких лишь

частично. Углекислый газ, образуемый в ор-

ганизме, выделяется в основном через легкие

(около 98 %) и только 0,5 % — через почки,

около 2 % — через кожу в виде НСО

э

-бикар-

бонатов.

Следует отметить, что некоторое увеличе-

ние содержания С0

2

в крови оказывает бла-

гоприятное влияние на организм: увеличива-

ет кровоснабжение мозга и миокарда, стиму-

лирует процессы биосинтеза и регенерацию

поврежденных тканей. Увеличение содержа-

ния С0

2

в крови стимулирует также сосудо-

двигательный и дыхательный центры.

Б.

Образование соединений углекислого

газа. В результате окислительных процессов

и образования С0

2

его напряжение в клетках

и, естественно, в межклеточных пространст-

вах значительно больше (достигает 60—80 мм

255

рт.ст.),

чем в поступающей к тканям артери-

альной крови (40 мм рт.ст.). Поэтому С0

2

,

согласно градиенту напряжения, из интерс-

тиция переходит через стенку капилляров в

кровь. Небольшая его часть остается в плазме

в виде физического растворения. В плазме

образуется также небольшое количество

Н

2

С0

3

(Н

2

0+С0

2

-> Н

2

С0

3

), но этот процесс

идет очень медленно, так как в плазме крови

нет фермента карбоангидразы, катализирую-

щего образование Н

2

С0

3

.

Карбоангидраза имеется также в лейкоци-

тах и тромбоцитах. С0

2

поступает и в эти

клетки, где также образуются угольная кис-

лота и ионы НСОз- Однако роль этих клеток

в транспорте С0

2

невелика, так как они не

содержат гемоглобина, их число значительно

меньше, нежели эритроцитов, их размеры

очень маленькие (тромбоциты имеют диа-

метр 2—3 мкм, эритроциты — 8 мкм).

Углекислый газ, проникая в эритроцит,

соединяется с водой и образует угольную

кислоту очень быстро (процесс катализирует-

ся содержащейся в эритроците карбоангидра-

зой примерно в 15 тыс. раз). Оксигемогло-

бин, соединенный с ионом калия (КНЬ0

2

), в

тканях с высокой концентрацией С0

2

легко

отдает кислород. В этом состоянии он теряет

ионы калия и легко принимает от угольной

кислоты ионы водорода, превращаясь в ге-

моглобиновую кислоту (ННЬ). В свою оче-

редь ионы калия связываются с ионами гид-

рокарбоната, образуя бикарбонат калия:

КНЬ0

2

+ Н

2

С0

3

(ННЬ + КНСОз + 0

2

). При-

соединяя ион водорода, гемоглобин действует

как буферная система, поэтому большое ко-

личество угольной кислоты может перено-

ситься к легким без значительного измене-

ния рН крови.

Мембрана эритроцитов слабо проницаема

для Na

+

и К

+

, а проникающие ионы транс-

портируются Na/K-помпой обратно: Na

+

—

в

плазму, К

+

— в эритроцит. Основная масса

НС0

3

,

образующихся в эритроцитах, выходит

в плазму, соединяется там с Na

+

, образуя

NaHC0

3

. Выход НСОз из эритроцитов ком-

пенсируется поступлением туда СГ, диффун-

дирующего из плазмы. Ион НСОз

из

эритро-

цита выходит согласно концентрационному

градиенту, а СГ входит в эритроцит согласно

электрическому градиенту, так как в плазме

крови накапливается избыток отрицатель-

ных ионов НСО]. На стенках мембранных

каналов, пропускающих эти ионы в клетку и

из клетки, могут располагаться фиксирован-

ные заряды, способствующие прохождению

ионов с определенным зарядом. Часть С1-

ионов, проникающих в эритроциты, соеди-

няется с освобождающимися ионами калия,

при диссоциации КНС0

3

, образуя KC1. С0

2

связывается с гемоглобином путем непосред-

ственного присоединения к аминогруппам

белкового компонента гемоглобина. При

этом образуется так называемая карбамино-

вая связь:

ННЬ + С0

2

= HHbC0

2

(Hb-NH-COOH-

карбогемоглобин, точнее карбаминогемогло-

бин).

Небольшое количество С0

2

(1—2 %) пере-

носится белками плазмы крови также в виде

карбаминовых соединений.

В.

Диссоциация соединений углекислого

газа. В легких происходят обратные процес-

сы — выделение из организма С0

2

(за сутки

выделяется около 850 г С0

2

). В первую оче-

редь начинается выход в альвеолы физически

растворенного С0

2

из плазмы крови, по-

скольку парциальное давление РС0

2

в альве-

олах (40 мм рт.ст.) ниже, чем в венозной

крови (46 мм рт.ст.). Это ведет к уменьше-

нию напряжения РС0

2

в крови, причем, при-

соединение кислорода к гемоглобину ведет к

уменьшению сродства углекислого газа к ге-

моглобину и расщеплению карбогемоглобина

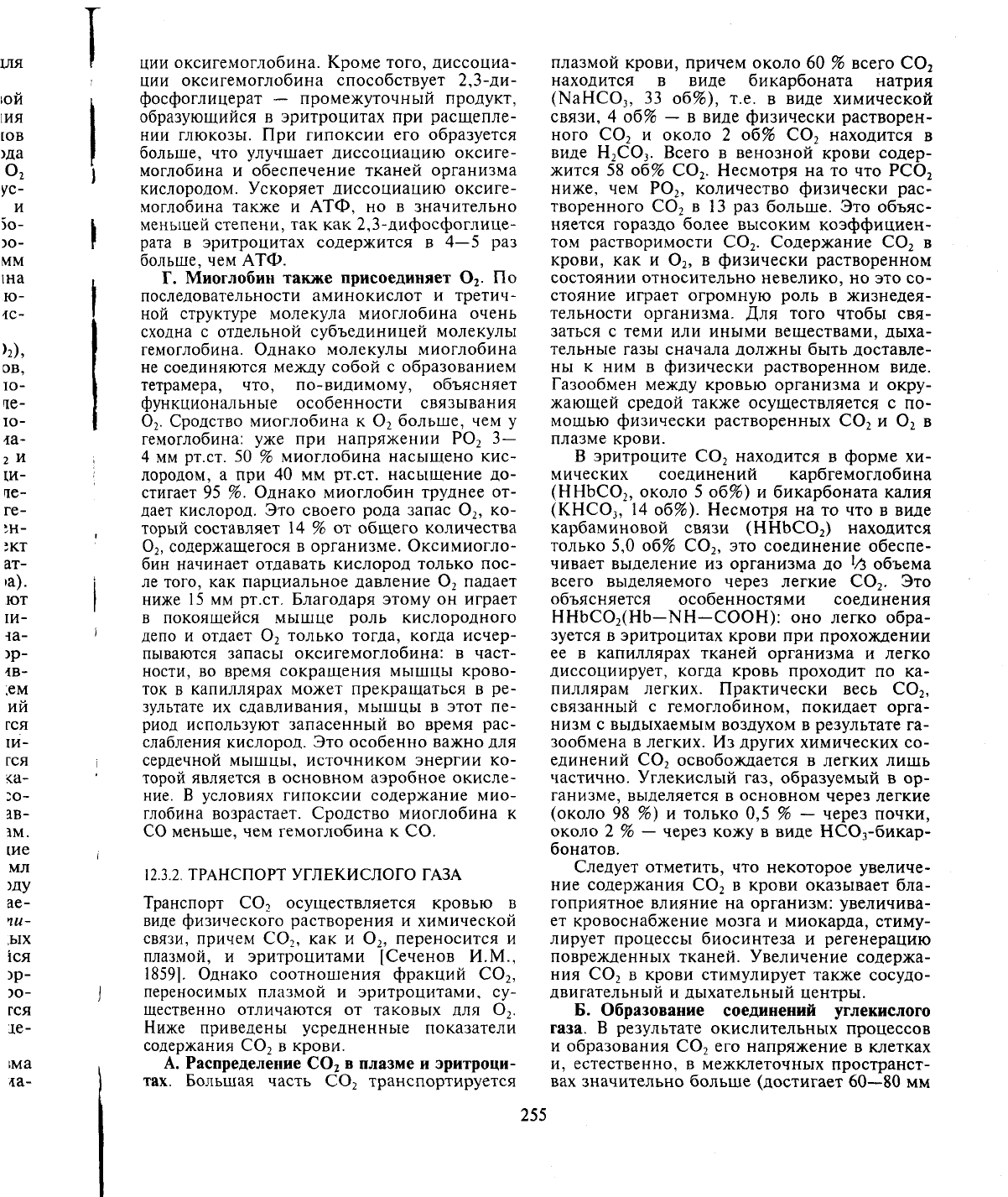

(эффект Холдена). Общая схема процессов

образования и диссоциации всех соединений

кислорода и углекислого газа, происходящих

во время прохождения крови в капиллярах

тканей и легких, представлена на схеме 12.1.

12.4.

РОЛЬ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ

В РЕГУЛЯЦИИ рН

Наибольшее количество ионов Н

+

удаляется

из организма в ходе выведения С0

2

. В раз-

личных клетках организма, особенно в эрит-

роцитах, содержится карбоангидраза, под

действием которой из воды и углекислого га-

за образуется угольная кислота. Важную роль

в выведении Н

+

-ионов легкими играет карбо-

ангидраза эритроцитов. Образовавшийся в

тканях С0

2

поступает в кровь, из крови — в

эритроцит, где образуется Н

2

С0

3

. Угольная

кислота транспортируется кровью в виде раз-

личных химических соединений, в легких

вновь превращается в Н

2

С0

3

и распадается

на С0

2

и Н

2

0. Вода выводится из клеток ор-

ганизма в основном почками, а С0

2

— в ос-

новном легкими. В течение 1 мин в покое в

организме образуется около 230 мл С0

2

, что

составляет 15 тыс. ммоль в сутки, а из крови

выводится примерно эквивалентное количе-

ство Н

+

-ионов.

Во время физической работы образуется

значительно больше угольной кислоты. Од-

256

Схема 12.1. Основные процессы газообмена между кровью и тканями (А);

между кровью и альвеолярным воздухом (Б)

Клетки тканей Альвеолярная смесь газов

НСОз

Плазма

нако существенных сдвигов рН внутренней

среды организма не происходит, что достига-

ется за счет буферных систем крови, возник-

новения гиперпноэ и усиленного удаления

угольной кислоты. Следует заметить, что бу-

ферные системы не обеспечивают выделения

кислых или щелочных ионов из организма.

Они только уменьшают (сглаживают) колеба-

ния рН внутренней среды в различных усло-

виях. Человек этого обычно не замечает.

У здорового человека ацидоз (сдвиг рН в

кислую сторону) и алкалоз (сдвиг рН в сторо-

ну оснований) могут иметь как дыхательную,

так не дыхательную природу. Дыхательный

ацидоз может развиваться при длительном

вдыхании воздуха с повышенным содержани-

ем углекислого газа, например, в замкнутых

помещениях небольшого объема. Дыхатель-

ный алкалоз может развиться в результате

длительного гиперпноэ, когда возникает гор-

ная болезнь и из организма вымывается

большое количество угольной кислоты. Не

дыхательные

ацидоз или алкалоз у здорового

человека развиваются редко — при избыточ-

ном потреблении с пищей кислых или ще-

лочных пищевых продуктов. Алкалоз может

возникнуть при длительном приеме мине-

ральной щелочной воды. Сдвиги рН, связан-

ные с диетой, во многом корригируются по-

чками.

Ацидоз со сдвигом рН внутренней среды

до 7,0 может привести к тяжелым патологи-

ческим состояниям в виде нарушения работы

сердца (фибрилляция желудочков), ЦНС

(кома),

угнетения дыхания. Чаще это возни-

кает при метаболическом ацидозе как следст-

вие нарушения кровообращения в тканях,

что ведет к развитию избыточного анаэроб-

ного гликолиза и накоплению недоокислен-

ных продуктов — молочной, адениловой кис-

лот. Схема функциональной системы, регу-

лирующей рН крови, представлена на схеме

12.2.

Чем больше нагрузка на организм, тем

больше образуется угольной кислоты и тем

больше ее выводится из организма. Увеличе-

ние выделения С0

2

из организма через лег-

кие обеспечивается увеличением интенсив-

ности дыхания, что осуществляется с помо-

щью регуляторных механизмов.

12.5.

РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ

Для дыхания клеток организма необходимо

не только постоянное поступление к ним

кислорода, но и удаление углекислоты, так

как ее накопление привело бы к нарушению

равновесия участвующих в дыхании реакций

и изменениям рН, которые могли бы нару-

шить ферментативные процессы. Организм

осуществляет тонкое регулирование напря-

жения 0

2

и С0

2

в крови: их содержание оста-

ется относительно постоянным, несмотря на

колебания количества доступного кислорода

и потребности в нем, которая во время ин-

тенсивной мышечной работы может увеличи-

ваться в 20 раз. Увеличение потребления 0

2

257

9-5484

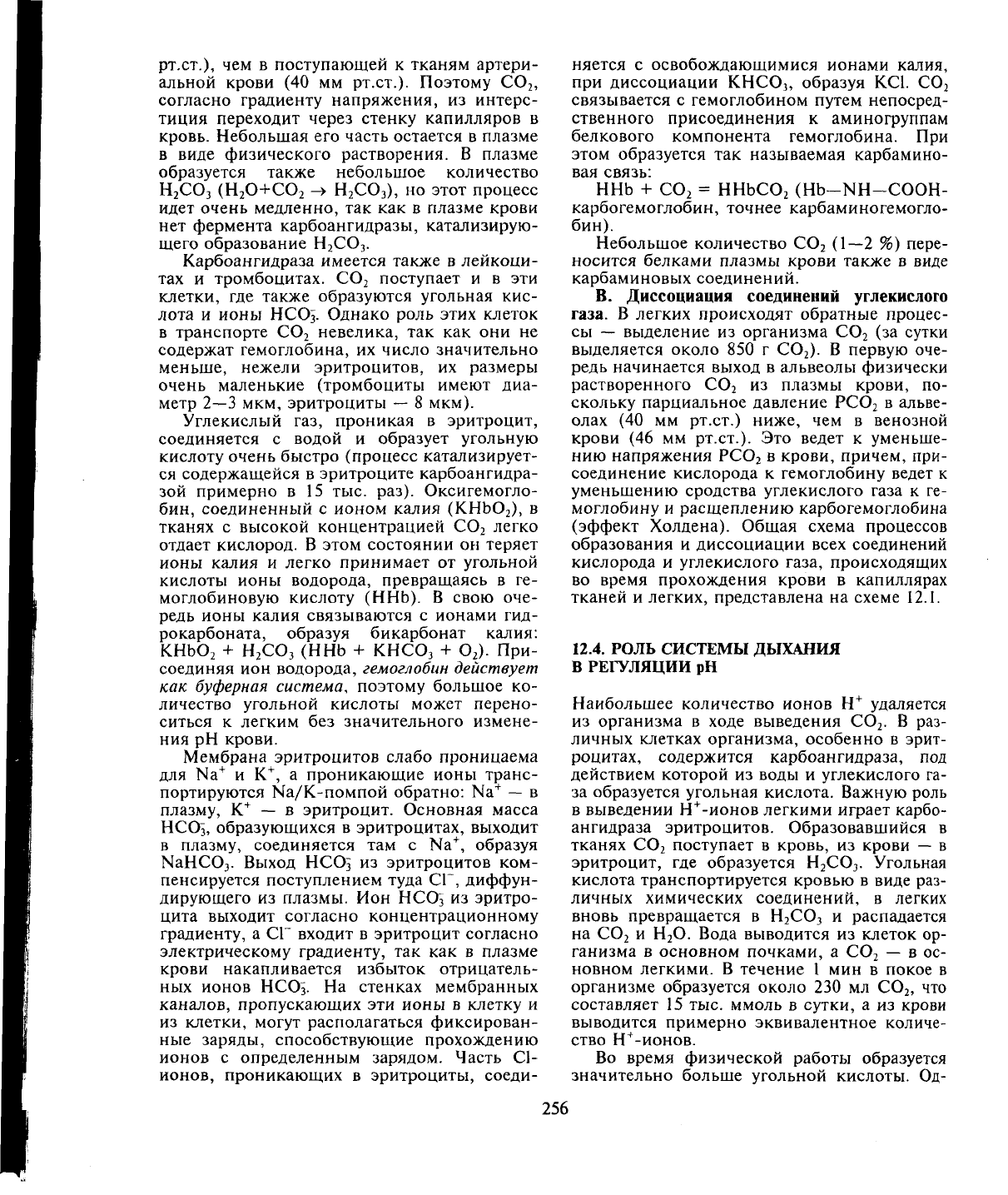

Схема 12.2. Функциональная система, поддерживающая оптимальную

для метаболизма активную реакцию крови (по К.В.Судакову, с изменениями)

Поведение

в

экстремальных

условиях

Почки

Легкие

Кожа

ЖКТ

—

/

\

Метаболиты

(рН

крови

]

1

о

Обратная связь

Буферные

системы

обеспечивает организм освобождающейся

при этом энергией. Во всех случаях регуля-

ция интенсивности дыхания направлена на

конечный приспособительный результат —

оптимизацию газового состава внутренней

среды организма.

Частота и глубина дыхания регулируются

дыхательным центром, нейроны которого

расположены в различных отделах ЦНС;

главными из них являются продолговатый

мозг и мост. Дыхательный центр по соответ-

ствующим нервам ритмично посылает к диа-

фрагме и межреберным мышцам импульсы,

которые вызывают дыхательные движения.

В основе своей ритм дыхания является не-

произвольным, но может изменяться в неко-

торых пределах и произвольно корой боль-

шого мозга.

12.5.1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЫХАТЕЛЬНОГО

ЦЕНТРА

А. Локализация отдельных структурных эле-

ментов дыхательного центра установлена с

помощью перерезок ствола мозга на различ-

ных уровнях, разрушения и раздражения раз-

личных структур мозга, регистрации его

электрической активности. Дыхательный

центр, как и любой другой, представляет

собой совокупность нейронов, расположен-

ных на различных уровнях ЦНС.

В продолговатом мозге нахо-

дится главная часть дыхательного центра. Об

этом свидетельствуют исследования М.Флу-

ранса (1794—1867). Он обнаружил, что разру-

шение медиальной части продолговатого

мозга в нижнем углу ромбовидной ямки

ведет к полной остановке дыхания. Позже

Н.А.Миславский (1885) установил наличие

двух структур, ответственных за вдох и

выдох.

Мост играет важную роль в регуляции

продолжительности фаз вдоха, выдоха и

паузы между ними. Нейроны моста при взаи-

модействии с нейронами продолговатого

мозга обеспечивают нормальный цикл дыха-

ния.

Мотонейроны спинного м о з-

г а получают импульсы от нейронов продол-

говатого мозга и посылают их к дыхательным

мышцам по диафрагмальному и межребер-

ным нервам. Центр диафрагмальных нервов

находится в основном в

3—4-м

шейных сег-

ментах спинного мозга. Центры межребер-

ных нервов, иннервирующих мускулатуру

грудной клетки, локализуются в грудном от-

деле спинного мозга (4—10-й сегменты), ин-

нервация мышц живота осуществляется

Th|

V

—Lm-сегментами.

В регуляции дыхания принимают участие

также средний мозг, гипотала-

мус,

лимбик о-р етикулярный

комплекс, кора большого моз-

га. В частности, средний мозг играет важ-

ную роль в регуляции тонуса всей мускула-

туры организма, в том числе и дыхательной.

Гипоталамус выполняет интегрирующую

роль в вегетативном обеспечении сомати-

ческой деятельности, в том числе участвует

в регуляции частоты и глубины дыхания при

физической деятельности, повышении тем-

пературы внешней и внутренней среды (теп-

ловая одышка).

Об участии коры большого мозга в регуля-

ции дыхания свидетельствует тот факт, что

частоту и глубину дыхания можно изменять

произвольно в широком диапазоне. Но про-

258

извольная задержка дыхания не может быть

длительной — наступает непреодолимая по-

требность возобновить дыхание. О роли коры

мозга свидетельствует также усиление дыха-

ния перед стартом или по любому условно-

рефлекторному сигналу. Минимальная физи-

ческая нагрузка (несколько шагов в течение

1—2 мин) бескоркового животного в экспе-

рименте вызывает у него длительную одыш-

ку. Благодаря коре большого мозга при вы-

полнении физических упражнений интен-

сивность дыхания становится адекватной по-

требностям организма (более экономное ды-

хание). Это связано также и с тем, что сами

движения становятся более экономными.

Б.

Автоматия дыхательного центра. В ос-

нове автоматии дыхательного центра лежит

циркуляция возбуждения в его нейронах,

обеспечивающая саморегуляцию вдоха и вы-

доха. Проявления автоматии дыхательного

центра впервые наблюдал с помощью гальва-

нометра на изолированном продолговатом

мозге лягушки И.М.Сеченов (1882). Эдриан

(1931) впервые зарегистрировал ритмическую

активность изолированного продолговатого

мозга золотой рыбки. С помощью микро-

электродной техники подтверждено, что про-

долговатый мозг способен самопроизвольно

генерировать электрические импульсы. Ос-

новная часть нейронов дыхательного центра

в продолговатом мозге относится к ретику-

лярной формации, а эти нейроны обладают

спонтанной активностью. Кроме спонтанной

активности, автоматии дыхательного центра

способствуют гуморальные влияния (глав-

ным образом С0

2

в крови), оказываемые не-

посредственно на клетки центра, афферент-

ная импульсация от хемо- и механорецепто-

ров рефлексогенных зон, реципрокные отно-

шения нейронов дыхательного центра, воз-

буждающие влияние вышележащих отделов

ЦНС.

В.

Нейронная организация дыхательного

центра (продолговатый мозг и мост). Дыха-

тельные нейроны (клетки, которые возбужда-

ются в различных фазах дыхательного цикла)

обнаружены почти на всем протяжении про-

долговатого мозга. Однако в обеих половинах

продолговатого мозга есть участки ретику-

лярной формации, где имеются скопления

дыхательных нейронов. В правой и левой по-

ловинах продолговатого мозга имеется по два

таких скопления

—

дорсальное и вентральное

[Баумгартен Р., 1956]. Они локализуются

вблизи задвижки (obex), которая расположе-

на у нижнего угла ромбовидной ямки.

Дорсальная группа дыхательных нейронов

примыкает к ядру одиночного пучка и состо-

ит примерно на 90 % из инспираторных ней-

ронов (нейронов, возбуждающихся в фазе

вдоха, условно — центра вдоха). Аксоны этих

нейронов идут к другим нейронам дыхатель-

ного центра и к мотонейронам диафрагмаль-

ного нерва в передних рогах шейного отдела

(главным образом сегменты 2—4). Нейроны

диафрагмального ядра спинного мозга воз-

буждаются непрерывно, но с учащением в

фазе вдоха или залпами, как и связанные с

ними нейроны продолговатого мозга. Колла-

терали от аксонов нейронов дорсального ды-

хательного ядра идут также в вентральное

дыхательное ядро продолговатого мозга, об-

разуя возбуждающие синапсы на его инспи-

раторных нейронах и тормозные — на экспи-

раторных. Экспираторные нейроны в дор-

сальном ядре встречаются редко (их несколь-

ко процентов).

Вентральная группа дыхательных

нейронов

расположена вблизи обоюдного, ретроамби-

гуального ядер и простирается до 2-го шей-

ного сегмента спинного мозга включительно.

В вентральной группе содержатся инспира-

торные и экспираторные нейроны (послед-

них большинство). Экспираторные нейроны

расположены между обеими зонами инспи-

раторных клеток, а также ростральнее, в об-

ласти заднего ядра лицевого нерва. Часть

нейронов вентральной группы посылает свои

аксоны в спинной мозг к мотонейронам

межреберных мышц и мышц живота, часть

—

к ядру диафрагмального нерва, часть — к

другим нейронам дыхательного центра. Ин-

спираторные нейроны в спинном мозге рас-

положены в основном в Th„_vi, а экспира-

торные — в Thvin—x- В вентральной группе

находятся эфферентные нейроны центров

блуждающего нерва, регулирующие просвет

воздухоносного пути в ритме дыхательного

цикла. Максимум активности этих нейронов

регистрируется в конце выдоха, что ведет к

сужению просвета воздухоносного пути в ре-

зультате повышения тонуса гладких мышц и

способствует выдоху; минимум активности

нейронов наблюдается в конце вдоха, что со-

провождается уменьшением тонуса гладких

мышц воздухоносного пути, расширяет его и

облегчает вдох.

12.5.2.

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ВДОХА И ВЫДОХА

А. Взаимодействие нейронов дыхательного

центра заключается в следующем. Ритмичес-

кая смена вдоха и выдоха (постоянное их че-

редование) обеспечивается циркуляцией воз-

буждения в дыхательных нейронах продолго-

9"

мост

Продолговатый

мозг

Спинной

мозг

Блуждающий

^(а

нерв

Блуждающий

нерв

Легкое

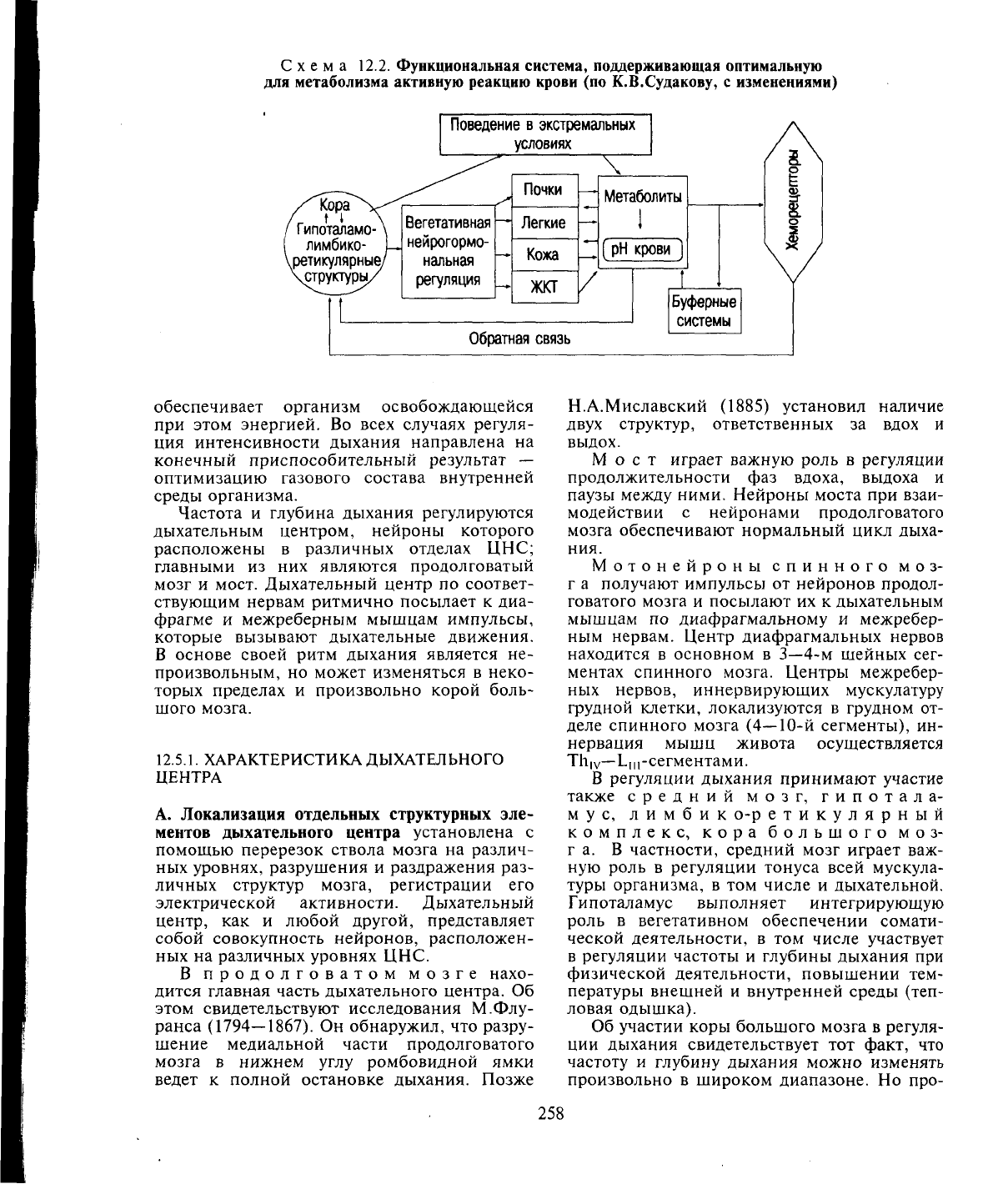

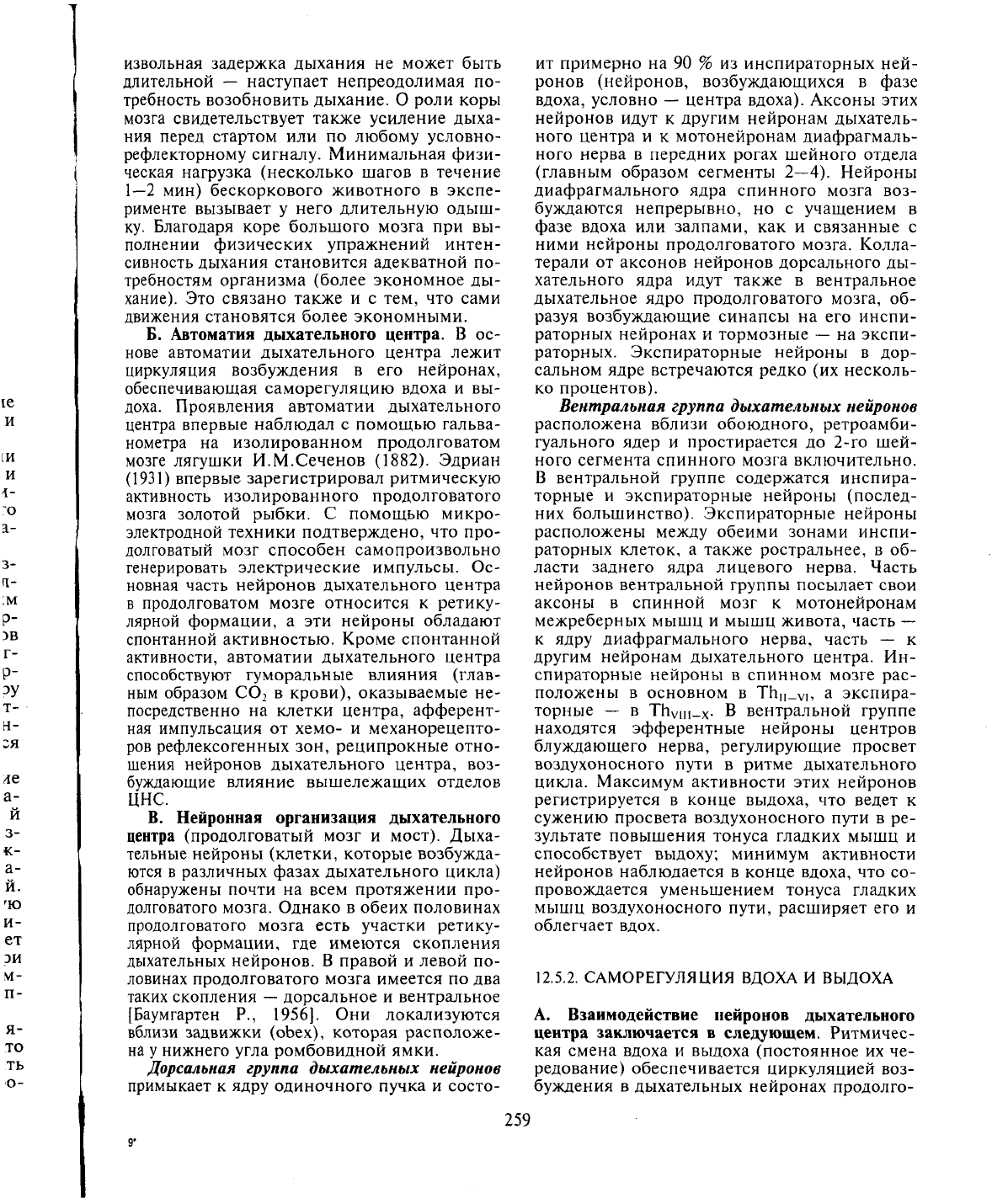

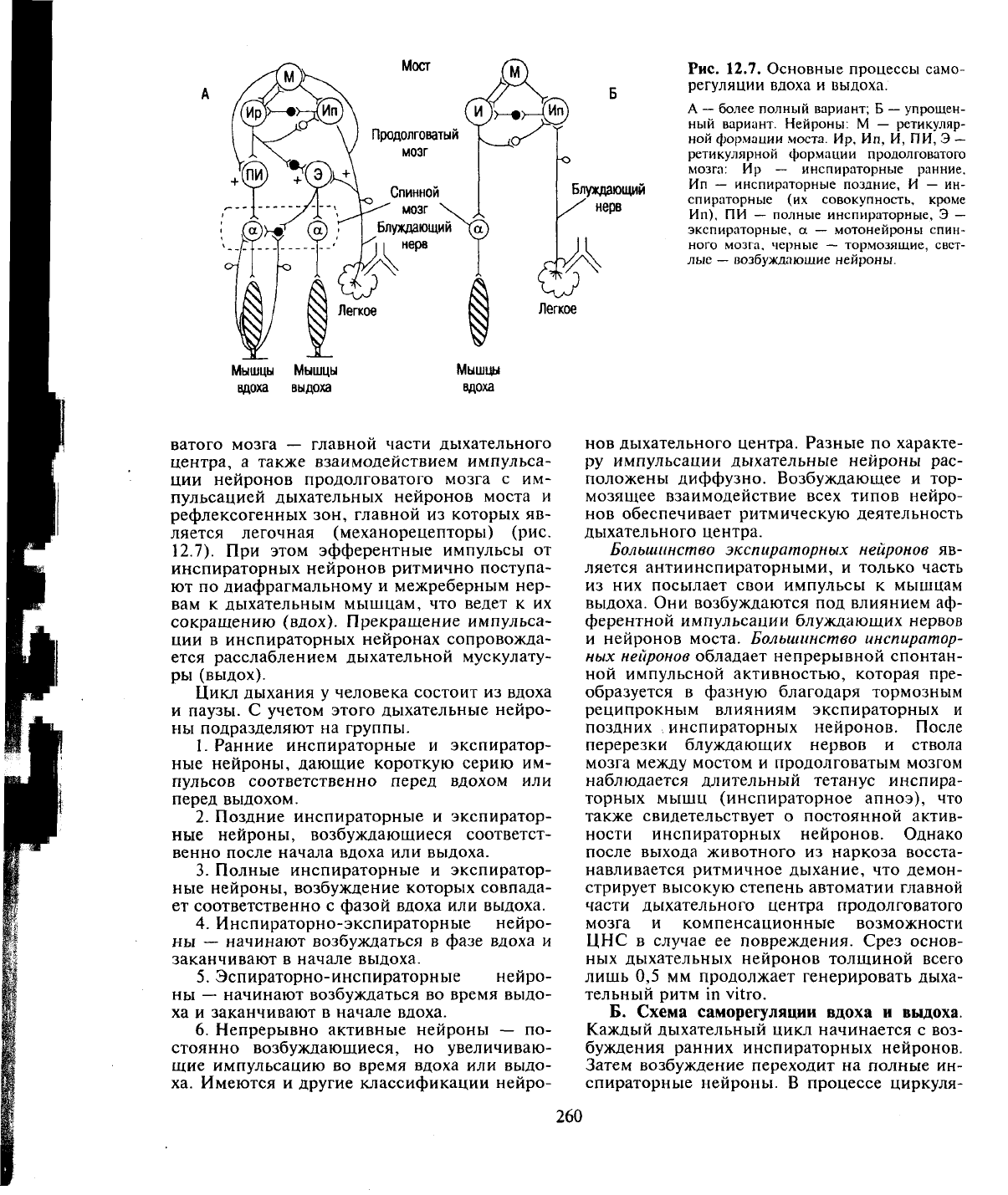

Рис.

12.7. Основные процессы само-

регуляции вдоха и выдоха.

А

—

более полный вариант; Б

—

упрощен-

ный вариант. Нейроны: М — ретикуляр-

ной формации моста. Ир, Ип, И, ПИ, Э

—

ретикулярной формации продолговатого

мозга: Ир — инспираторные ранние.

Ип — инспираторные поздние, И — ин-

спираторные (их совокупность, кроме

Ип),

ПИ — полные инспираторные, Э

—

экспираторные, а — мотонейроны спин-

ного мозга, черные — тормозящие, свет-

лые

—

возбуждающие нейроны.

Мышцы Мышцы

вдоха выдоха

Мышцы

вдоха

ватого мозга — главной части дыхательного

центра, а также взаимодействием импульса-

ции нейронов продолговатого мозга с им-

пульсацией дыхательных нейронов моста и

рефлексогенных зон, главной из которых яв-

ляется легочная (механорецепторы) (рис.

12.7).

При этом эфферентные импульсы от

инспираторных нейронов ритмично поступа-

ют по диафрагмальному и межреберным нер-

вам к дыхательным мышцам, что ведет к их

сокращению (вдох). Прекращение импульса-

ции в инспираторных нейронах сопровожда-

ется расслаблением дыхательной мускулату-

ры (выдох).

Цикл дыхания у человека состоит из вдоха

и паузы. С учетом этого дыхательные нейро-

ны подразделяют на группы.

1.

Ранние инспираторные и экспиратор-

ные нейроны, дающие короткую серию им-

пульсов соответственно перед вдохом или

перед выдохом.

2.

Поздние инспираторные и экспиратор-

ные нейроны, возбуждающиеся соответст-

венно после начала вдоха или выдоха.

3.

Полные инспираторные и экспиратор-

ные нейроны, возбуждение которых совпада-

ет соответственно с фазой вдоха или выдоха.

4.

Инспираторно-экспираторные нейро-

ны — начинают возбуждаться в фазе вдоха и

заканчивают в начале выдоха.

5.

Эспираторно-инспираторные нейро-

ны — начинают возбуждаться во время выдо-

ха и заканчивают в начале вдоха.

6. Непрерывно активные нейроны — по-

стоянно возбуждающиеся, но увеличиваю-

щие импульсацию во время вдоха или выдо-

ха. Имеются и другие классификации нейро-

нов дыхательного центра. Разные по характе-

ру импульсации дыхательные нейроны рас-

положены диффузно. Возбуждающее и тор-

мозящее взаимодействие всех типов нейро-

нов обеспечивает ритмическую деятельность

дыхательного центра.

Большинство экспираторных нейронов яв-

ляется антиинспираторными, и только часть

из них посылает свои импульсы к мышцам

выдоха. Они возбуждаются под влиянием аф-

ферентной импульсации блуждающих нервов

и нейронов моста. Большинство инспиратор-

ных нейронов обладает непрерывной спонтан-

ной импульсной активностью, которая пре-

образуется в фазную благодаря тормозным

реципрокным влияниям экспираторных и

поздних инспираторных нейронов. После

перерезки блуждающих нервов и ствола

мозга между мостом и продолговатым мозгом

наблюдается длительный тетанус инспира-

торных мышц (инспираторное апноэ), что

также свидетельствует о постоянной актив-

ности инспираторных нейронов. Однако

после выхода животного из наркоза восста-

навливается ритмичное дыхание, что демон-

стрирует высокую степень автоматии главной

части дыхательного центра продолговатого

мозга и компенсационные возможности

ЦНС в случае ее повреждения. Срез основ-

ных дыхательных нейронов толщиной всего

лишь 0,5 мм продолжает генерировать дыха-

тельный ритм in vitro.

Б.

Схема саморегуляции вдоха и выдоха.

Каждый дыхательный цикл начинается с воз-

буждения ранних инспираторных нейронов.

Затем возбуждение переходит на полные ин-

спираторные нейроны. В процессе циркуля-

260