Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

11.4.3.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ АГРАНУЛОЦИТОВ

Моноциты являются предшественниками

тканевых макрофагов, которые составляют

центральное звено мононуклеарно-фагоци-

тарной системы. После миграции в ткани

макрофаги живут более 60 дней, а по некото-

рым данным, и несколько лет, сохраняя спо-

собность к рециркуляции (новому переходу в

кровяное русло). Моноциты

—

крупные клет-

ки размером от 12 до 18 мкм. Макрофаги

имеют размеры от 10 до 30 мкм. Для них ха-

рактерны максимальное содержание лизо-

сом, образование псевдоподий, наличие мно-

жества выростов и инвагинаций на мембра-

не,

содержащей рецепторы для Fc-фрагмента

комплемента С

3

и лимфокинов.

Основным источником энергии для моно-

цитов является гликолиз, главным образом

аэробный. Моноциты рассматриваются как

важнейшие клеточные факторы неспецифи-

ческой резистентности организма за счет на-

личия у них фагоцитарной и бактерицидной

активности. Фагоцитарная функция обеспе-

чивается выраженной способностью этих

клеток к миграции и накоплению в очагах

воспаления, регионарных лимфатических

узлах, селезенке, печени. Бактерицидное

действие моноцитов осуществляется за счет

ферментов миелопероксидазы и каталазы,

перекиси водорода, катионных белков, лак-

тоферрина и других факторов. Не менее важ-

ной функциональной особенностью этих

клеток мононуклеарно-фагоцитарной систе-

мы является их адгезивность, т.е. способ-

ность прикрепляться к поврежденным и чу-

жеродным поверхностям, а также агрегаци-

онная активность.

Осуществляя защитную функцию, моно-

циты предотвращают распространение пато-

генных микроорганизмов, эндотоксинов, по-

глощают и разрушают патологически изме-

ненные эритроциты, старые клетки, денату-

рированные белки, микроагрегаты фибрина.

Таким образом, они обеспечивают реакции

клеточного, противоинфекционного и про-

тивоопухолевого иммунитета. Важной функ-

цией этих клеток является участие в процессе

свертывания крови и фибринолиза. В настоя-

щее время описан макрофагально-моноци-

тарный механизм гемокоагуляции, который

является альтернативой плазменной фер-

ментной системы свертывания крови.

Моноциты обладают способностью распо-

знавать антигены, участвуют в их первичной

обработке и вместе с Т- и В-лимфоцитами —

в реакциях гуморального иммунитета. Функ-

ции моноцитов, в частности участие в им-

мунных реакциях, в процессах свертывания

крови и фибринолиза, опосредуются через

выработку и секрецию ими интерлейкинов.

Интерлейкин 1 активирует В-лимфоциты,

способствует освобождению из эндотелиоци-

тов и макрофагов витамин К-зависимых фак-

торов свертывания крови, активаторов плаз-

миногена, фактора активации тромбоцитов,

угнетает антикоагулянтную активность кро-

ви.

Интерлейкин 2 активирует Т-лимфоциты-

киллеры, ИК-лимфоциты. Интерлейкин 3 ак-

тивирует базофилы. Интерлейкин 4 способст-

вует активации свертывания крови и фибри-

нолиза. Интерлейкин 6 — фактор роста и

дифференцировки лимфоцитов, вызывает

разрушение чужеродных клеток, выделение

из клеток тромбопластина.

Лимфоциты. Различают большие, средние

и малые лимфоциты. Малые лимфоциты име-

ют диаметр до 5—8 мкм, средние и большие,

соответственно

—

до 8—12 и 12—15 мкм.

Малые лимфоциты трансформируются в

средние и большие в результате активации

антигеном. На поверхности клеточной мем-

браны лимфоцитов располагаются маркеры-

рецепторы, по специфическому набору кото-

рых определяют принадлежность лимфоци-

тов к той или иной популяции клеток. Наря-

ду с ними имеются и специфические рецеп-

торы для антигенов, отвечающие за специфи-

ческое связывание данного антигена. Основ-

ной функцией лимфоцитов является участие

в реакциях специфического иммунитета —

клеточного и гуморального. Лимфоциты яв-

ляются основным звеном иммунной системы

организма.

Продукция, дифференцировка и функцио-

нирование лимфоцитов происходят в лимфо-

идных органах, которые условно могут быть

разделены на три основных отдела: костный

мозг (пул стволовых клеток), центральные

лимфоидные органы (тимус, скопление лим-

фоидной ткани по ходу пищеварительного

тракта), периферические лимфоидные органы и

структуры (лимфатические узлы, селезенка).

Продукция и дифференцировка лимфоидных

клеток происходят в три основных этапа.

Первый — миграция полипотентных ство-

ловых клеток из костного мозга в централь-

ные лимфоидные органы; второй — мигра-

ция Т- и В-лимфоцитов в периферические

лимфоидные органы; третий — рециркуля-

ция, взаимодействие их в процессе иммуно-

генеза. По морфологическим и функцио-

нальным признакам различают Т- и В-лим-

фоциты. Обучение клеток-предшественников

Т-лимфоцитов происходит в тимусе в резуль-

221

тате контакта клеток с его стромой под дей-

ствием гуморальных факторов, вырабатывае-

мых в тимусе.

Т-лимфоциты участвуют в клеточном им-

мунитете. Популяция Т-лимфоцитов гетеро-

генна и представлена следующими катего-

риями функционально специализированных

клеток. Т-киллеры осуществляют иммунный

лизис клеток-мишеней (возбудителей инфек-

ционных заболеваний, актиномицетов, ми-

кобактерий, опухолевых клеток). Они участ-

вуют в реакциях отторжения транспланта-

та — пересаженного органа. Клоны Т-лим-

фоцитов-киллеров формируются в результате

воздействия антигенного стимула через сис-

тему макрофагов. Т-эффекторы (хелперы)

осуществляют реакции гиперчувствительнос-

ти замедленного типа при многих инфекци-

онных заболеваниях. Они участвуют в пере-

даче антигенного сигнала на В-лимфоцит, в

его превращении в плазматическую клетку и

в синтезе антител. Т-амплифайеры по своей

функции напоминают Т-хелперы, однако

между ними есть разница. Т-амплифайеры

активируют иммунный ответ в пределах

Т-системы лимфоцитов, в то время как

Т-хелперы обеспечивают его развитие и в

В-звене иммунитета. Т-супрессоры обеспечи-

вают важнейший механизм внутренней само-

регуляции системы иммунитета. Функции их

двояки. С одной стороны, они подавляют

иммунный ответ на антигены, с другой сто-

роны, предотвращают возможность развития

аутоиммунных реакций, подавляя клоны

лимфоцитов, способных реагировать на соб-

ственные антигены организма. Т-клешки им-

мунной памяти — эти лимфоциты представ-

ляют собой «архив» информации о состояв-

шихся встречах организма с теми или иными

антигенами. Эти клетки обеспечивают воз-

можность воспроизведения иммунного отве-

та в случае повторного контакта организма с

данным антигеном. Тд-клетки вырабатывают

специальные вещества, регулирующие актив-

ность стволовых клеток.

В то же время среди Т-лимфоцитов выде-

ляют две субпопуляции, имеющие различную

локализацию в лимфатических узлах, дли-

тельность и скорость циркуляции и другие

свойства. Т1-лимфоциты — короткоживу-

щие,

малоциркулирующие, содержащиеся

преимущественно в тимусе и селезенке, об-

ладающие в основном супрессорной актив-

ностью. Т2-лимфоциты — более зрелые, дол-

гоживущие, рециркулирующие клетки, со-

держатся преимущественно в лимфатических

узлах, периферической крови, им присущи

хелперные и киллерные свойства. На клеточ-

ной мембране Т-лимфоцитов имеются рецеп-

торы-маркеры Е и Fc.

В-лимфоциты. Считают, что процесс обу-

чения этих лимфоцитов происходит в лимфа-

тических узлах кишечника, костном мозге,

миндалинах. Популяция В-клеток тоже

сложна и гетерогенна. Различают В-супрессо-

ры,

подавляющие иммунный ответ, В-клетки

иммунной памяти, В-киллеры, осуществляю-

щие цитолиз клеток-мишеней.

В-лимфоциты обеспечивают реакции гу-

морального иммунитета, и среди них выделя-

ют клетки — продуценты антител, причем

каждая лимфоидная клетка способна проду-

цировать антитела одной специфичности.

Образование антител осуществляется по

трехзвеньевой кооперации с участием макро-

фагов и Т-лимфоцита-хелпера. При этом

В-лимфоцит превращается в ходе пролифера-

тивного процесса в антителообразующую

клетку-плазмоцит. Среди В-лимфоцитов есть

клетки, продуцирующие неспецифические

иммуноглобулины.

Помимо Т- и В-лимфоцитов, различают

другие виды лимфоцитов: ИК-клетки — на-

туральные или естественные киллеры — сме-

шанная клеточная популяция полигенного

происхождения. Они обладают выраженной

цитолитической активностью в отношении

ряда клеток-мишеней, обеспечивают реак-

ции клеточного иммунитета, в том числе

противоопухолевого, участвуют в удалении

стареющих клеток организма; О-лимфоциты

не несут на своей поверхности маркеров Т- и

В-лимфоцитов, они способны осуществлять

лизис клеток-мишеней при отсутствии ком-

племента; К-лимфоциты являются разновид-

ностью О-лимфоцитов. Двойные клетки несут

на поверхности маркеры Т- и В-лимфоцитов,

способны выполнять функции этих лимфо-

цитов.

11.5.

РЕГУЛЯЦИЯ ЛЕЙКОПОЭЗА

Лейкопоэз — процесс клеточных превраще-

ний, которые происходят в органах кроветво-

рения и в результате которых появляются

зрелые лейкоциты периферической крови.

Различают миелопоэз — созревание грануло-

цитов и моноцитов и лимфопоэз — процесс

образования лимфоцитов.

Важная роль в регуляции миелопоэза отво-

дится лейкопоэтинам, или так называемому

колониестимулирующему фактору (КСФ).

Источником образования КСФ у человека

являются моноцитарно-макрофагальные клет-

ки крови и костного мозга, клетки плаценты,

222

лимфоциты, клетки стромы кроветворных

органов и клетки сосудистой стенки. КСФ

имеет гликопротеидную природу и гетеро-

генный состав. Выделенный из различных

источников КСФ имеет различную молеку-

лярную массу - 17 700 Д, 36 500 Д, 45 000 Д,

93 000 Д.

Действие КСФ является строго специфич-

ным и направлено на стимуляцию грануло-

цитопоэза и моноцитопоэза. В настоящее

время показано, что КСФ действует не толь-

ко на уровне клеток-предшественниц, но и

стимулирует пролиферацию, созревание гра-

нуломоноцитарных элементов, причем ин-

тенсивность гранулоцито- или моноцитопоэ-

за зависит от концентрации КСФ. Для сти-

муляции продукции моноцитов достаточны

низкие, а для активации гранулоцитарного

ряда

—

высокие концентрации КСФ.

В настоящее время имеются данные о гу-

моральных и клеточных ингибиторах миело-

поэза. К ним относят лактоферрин, содержа-

щийся в мембране макрофагов, кислый изо-

ферритин,

а также гранулоцитарные кейлоны.

Кейлоны являются пептидами с молекуляр-

ной массой около 1000—Д. Гранулоцитарные

кейлоны избирательно тормозят пролифера-

тивную активность миелобластов, промиело-

цитов. Считают, что в физиологических ус-

ловиях темпы гранулоцитопоэза определяют-

ся равновесием КСФ и кейлонов.

Наряду со специфическими регуляторами

миелопоэза имеет место и влияние гормонов

на кинетику лейкоцитов. Усиление продук-

ции гормонов адаптации

—

АКТГ, глюкокор-

тикоидов, катехоламинов сочетается с разви-

тием лейкоцитоза. Действие указанных гор-

монов на содержание лейкоцитов в перифе-

рической крови обусловлено комплексом ме-

ханизмов. С одной стороны, катехоламины

вызывают развитие перераспределительного

лейкоцитоза, обусловленного усилением вы-

хода лейкоцитов в системный кровоток из

различных мест физиологического депониро-

вания крови. С другой стороны, нельзя ис-

ключить возможность стимулирующего воз-

действия катехоламинов и глюкокортикоидов

на процессы синтеза КСФ моноцитарно-

макрофагальными элементами. Наконец,

глюкокортикоиды обладают способностью

тормозить непосредственно митотическую

активность гранулоцитов в костном мозге и

ускорять процессы старения, созревания гра-

нулоцитов.

Данные относительно действия СТГ на

систему кроветворения противоречивы. В ус-

ловиях эксперимента отмечено, что введение

СТГ животным сопровождается значитель-

ной гиперплазией костного мозга и нейтро-

фильным лейкоцитозом. Клинические же на-

блюдения свидетельствуют о том, что у боль-

ных людей с аденомой гипофиза и гиперпро-

дукцией СТГ возникает выраженная лейко-

пения, в частности нейтропения, обуслов-

ленная торможением созревания нейтрофи-

лов в костном мозге при отсутствии измене-

ний митотической активности. Важнейшими

стимуляторами лейкопоэза являются андро-

гены. Основной точкой приложения дейст-

вия андрогенов являются стволовые клетки.

Кроме этого, они влияют и на пролифератив-

ную активность всех клеточных элементов

митотического пула костного мозга.

Регуляция образования лимфоцитов (лим-

фопоэза) обеспечивается несколькими меха-

низмами, в частности за счет лимфокинов,

интенсивно продуцируемых на фоне анти-

генной стимуляции организма, а также в

процессе кооперации лимфоидных и макро-

фагальных элементов. Важнейшими регуля-

торами лимфопоэза являются антитела, спо-

собные усиливать или подавлять образование

лимфоцитов. Следует отметить роль ткане-

специфических ингибиторов клеточного де-

ления — лимфоцитарных кейлонов. Лимфо-

цитарные кейлоны представляют собой гли-

копротеиды с молекулярной массой порядка

45 000 Д, источником их продукции являются

селезенка, тимус, лимфобласты. Иммуноде-

прессивное действие кейлонов связано с по-

давлением синтеза ДНК и пролиферации

лимфоцитарных клеток. Важная роль в регу-

ляции лимфопоэза отводится гуморальным

факторам — лимфопоэтинам и гормонам.

Лимфопоэтины регулируют процессы диф-

ференцировки лимфоцитов, начиная от ство-

ловых клеток до зрелых Т- и В-лимфоцитов.

Касаясь гормональной регуляции лимфо-

поэза, необходимо отметить тот факт, что в

мембранах лимфоцитов обнаружена адени-

латциклазная система, обеспечивающая реа-

лизацию эффектов катехоламинов, глюко-

кортикоидов, гистамина, простагландинов на

пролиферативный потенциал клеток лимфо-

цитарного ростка. Выявлена определенная

избирательность гормональных влияний на

отдельные субпопуляции лимфоцитов. Так,

простагландин Е, усиливает пролиферацию и

дифференцировку Т-лимфоцитов в стимули-

рованных антигеном культурах клеток тимуса

и селезенки, ингибируя при этом активность

В-лимфоцитов. Простагландин Е

2

подавляет

митогенный ответ Т-клеток, но не В-лимфо-

цитов.

Под влиянием избыточных концентраций

глюкокортикоидов органы лимфоидной тка-

223

ни:

тимус, селезенка, лимфатические узлы —

атрофируются. Степень инволюции лимфо-

идной ткани под влиянием глюкокортикои-

дов пропорциональна дозе введенного корти-

зона. Атрофия тимуса и лимфатических узлов

под влиянием глюкокортикоидов обусловле-

на прямым действием, в основе которого ле-

жит активация эндонуклеаз ядра клетки, вы-

зывающих фрагментацию ДНК и гибель

клетки. Этот эффект может вызываться и фи-

зиологическими концентрациями глюкокор-

тикоидов. При этом обычно разрушаются ме-

нее зрелые лимфоциты.

Механизмы лимфопенического действия

глюкокортикоидов включают уменьшение

поступления лимфоцитов в кровь из депо,

уменьшение количества незрелых предшест-

венников лимфоцитов. Глюкокортикоиды за-

держивают деление средних и малых лимфо-

цитов, ускоряют созревание больших лимфо-

цитов. Однако следует отметить, что по реак-

ции на глюкокортикоиды все лимфоциты

можно разделить на две фракции: глкжокор-

тикоидчувствительные и глюкокортикоидре-

зистентные лимфоциты.

Роль гормонов вилочковой железы в регу-

ляции лимфопоэза описана в разделе 10.8.

В сыворотке крови обнаружен и ряд гумо-

ральных факторов, оказывающих преимуще-

ственно лимфопеническое и иммунодепрес-

сорное действие. К ним относят а

2

-глобулин

(а

2

-гликопротеид), липопротеиды с низкой

плотностью (а-липопротеид, р

2

-фетопро-

теид),

ненасыщенные жирные кислоты,

С-реактивный белок.

11.6.

СИСТЕМА РЕГУЛЯЦИИ АГРЕГАТНОГО

СОСТОЯНИЯ КРОВИ (PACK)

Система PACK обеспечивает: 1) сохранение

жидкого состояния крови в норме; 2) свер-

тывание крови в экстремальных состояниях;

3) восстановление стенок капилляров и дру-

гих сосудов после их повреждения под дейст-

вием тех или иных факторов.

В настоящее время существует много противо-

речивых определений процессов свертывания

крови и систем, обеспечивающих остановку кро-

вотечения, антисвертывание и фибринолиз. По-

нятие «система PACK» позволяет выделить не

системы, а основные механизмы ее деятельности:

1) механизмы гемостаза (их несколько) обеспе-

чивают остановку кровотечения; 2) механизмы

антисвертывания поддерживают жидкое состоя-

ние крови; 3) механизмы фибринолиза обеспечи-

вают растворение тромба (кровяного сгустка) и

восстановление просвета сосуда (реканализация).

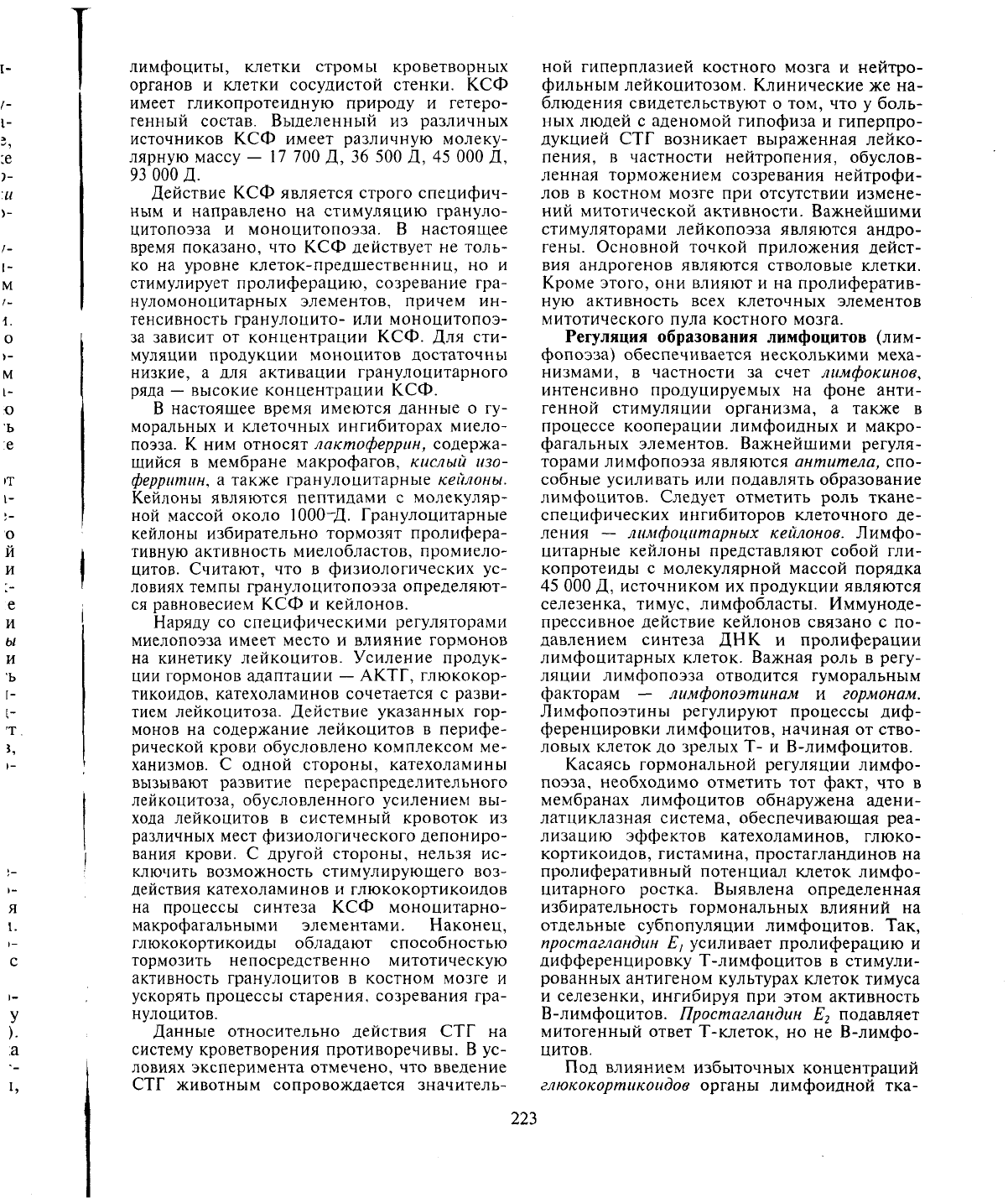

Различают два механизма гемостаза: 1) со-

судисто-тромбоцитарный (микроциркулятор-

ный) и 2) коагуляционный (свертывание

крови).

Сосудисто-тромбоцитарный механизм ге-

мостаза обеспечивает остановку кровотече-

ния в мельчайших сосудах (в сосудах микро-

циркуляторного русла), где имеются низкое

кровяное давление и малый просвет сосудов.

В них остановка кровотечения может про-

изойти за счет: 1) сокращения стенок сосу-

дов;

2) образования тромбоцитарной пробки;

3) сочетания того и другого.

Коагуляционный механизм гемостаза обес-

печивает остановку кровотечения в более

крупных сосудах (сосудах мышечного типа).

В них остановка кровотечения осуществляет-

ся за счет свертывания крови (гемокоагуля-

ции).

Полноценная гемостатическая функция

организма возможна при условиях тесного

взаимодействия сосудисто-тромбоцитарного

и гемокоагуляционного механизмов гемоста-

за. При ранениях как мелких, так и крупных

сосудов происходит образование тромбоци-

тарной пробки с последующим свертыванием

крови и организацией фибринового сгустка.

11.6.1.

СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНЫЙ

МЕХАНИЗМ ГЕМОСТАЗА

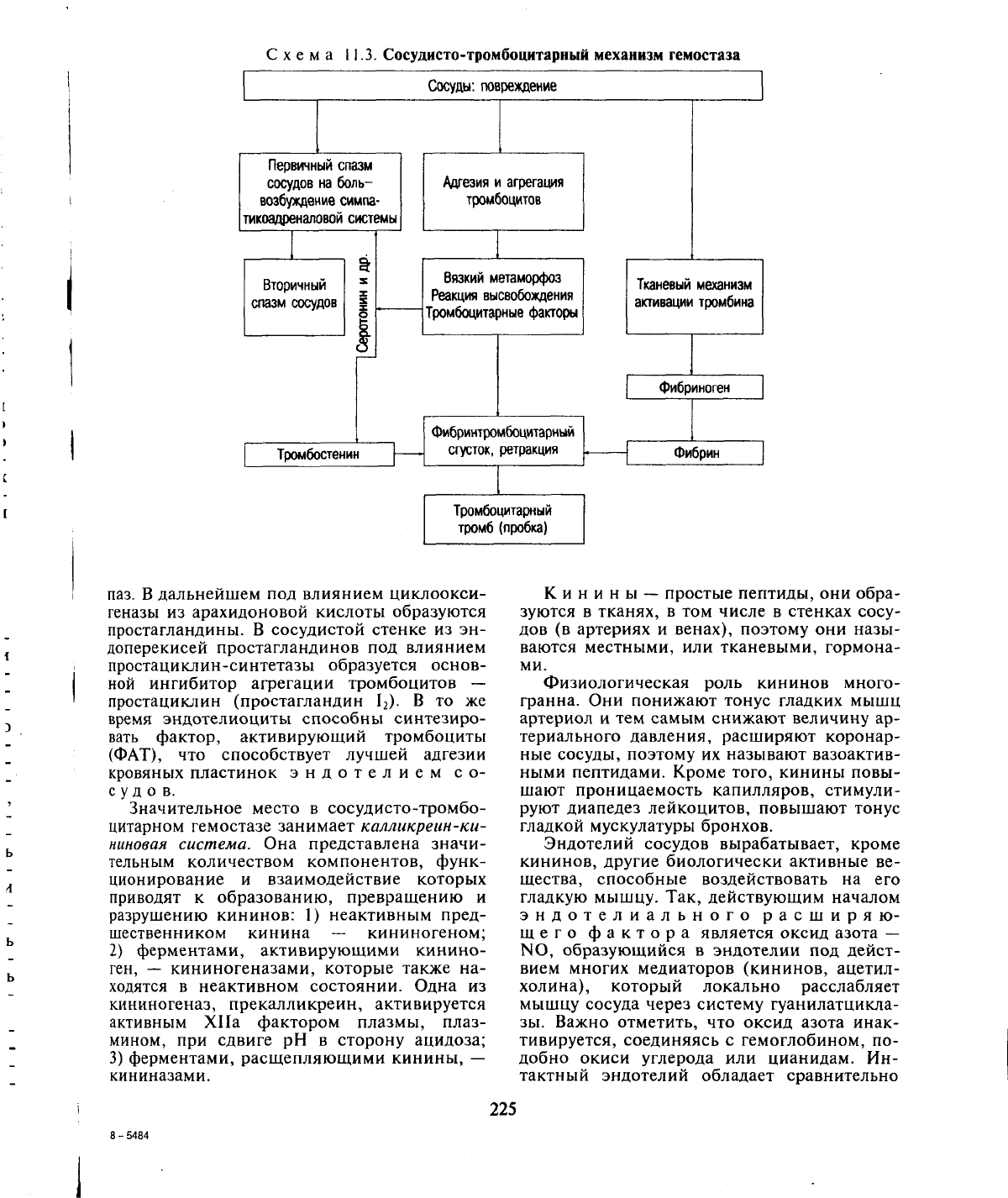

А. Роль эндотелия сосудов. Сосудистая стен-

ка и тромбоциты являются равноценными

участниками этого механизма гемостаза (схе-

ма 11.3). Эндотелий, выстилающий внутрен-

нюю поверхность сосудов, обладает тромбо-

резистентностью (препятствует образованию

тромбов) и играет важную роль в поддержа-

нии и сохранении жидкого состояния цирку-

лирующей крови. Это свойство эндотелиаль-

ных клеток обусловлено их способностью,

во-первых, синтезировать и выделять в кро-

воток ингибитор агрегации тромбоцитов —

простациклин, во-вторых, синтезировать

тканевый активатор плазминогена, в-тре-

тьих, препятствовать контактной активации

факторов свертывания крови эндотелием со-

судов, в-четвертых, создавать антикоагуляци-

онный потенциал на границе кровь/ткань

путем фиксации на эндотелии комплекса ге-

парин—антитромбин III и, в-пятых, удалять

из кровотока активированные факторы свер-

тывания крови.

Большую роль в сосудисто-тромбоцитар-

ном гемостазе играют

производные

арахидоно-

вой кислоты, которая выделяется из сосуди-

стой стенки вследствие активации фосфоли-

224

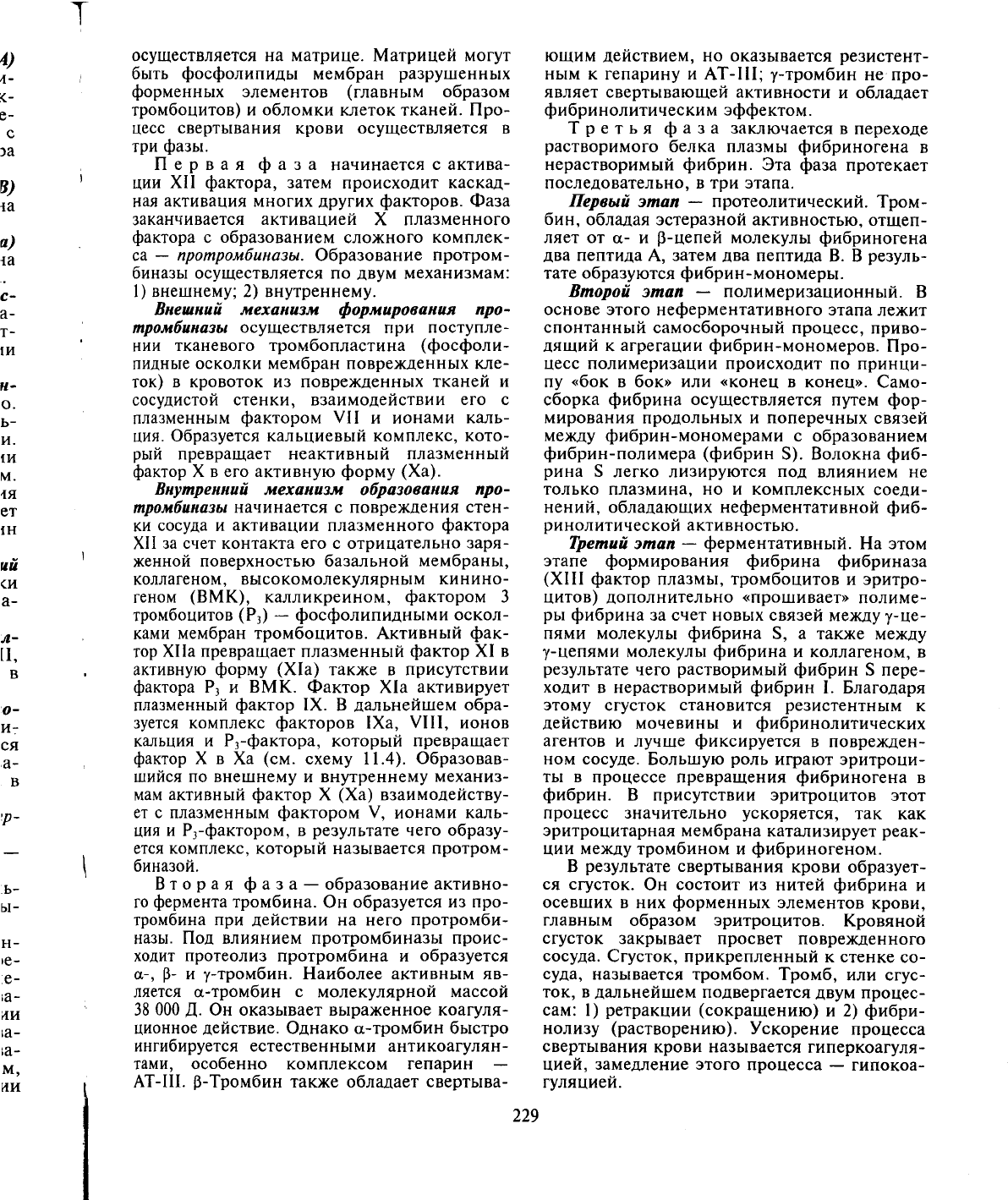

Схема 11.3. Сосудисто-тромбоцитарный механизм гемостаза

Сосуды: повреждение

Первичный спазм

сосудов на боль-

возбуждение симпа-

тикоадреналовой системы

Вторичный

спазм сосудов

Тромбостенин

Адгезия

и

агрегация

тромбоцитов

вязкий метаморфоз

Реакция высвобождения

Тромбоцитарные факторы

Фибринтромбоцитарный

сгусток, ретракция

Тромбоцитарный

тромб (пробка)

Тканевый механизм

активации тромбина

Фибриноген

Фибрин

паз.

В дальнейшем под влиянием циклоокси-

геназы из арахидоновой кислоты образуются

простагландины. В сосудистой стенке из эн-

доперекисей простагландинов под влиянием

простациклин-синтетазы образуется основ-

ной ингибитор агрегации тромбоцитов —

простациклин (простагландин 1

2

). В то же

время эндотелиоциты способны синтезиро-

вать фактор, активирующий тромбоциты

(ФАТ), что способствует лучшей адгезии

кровяных пластинок эндотелием со-

судов.

Значительное место в сосудисто-тромбо-

цитарном гемостазе занимает калликреин-ки-

ниновая система. Она представлена значи-

тельным количеством компонентов, функ-

ционирование и взаимодействие которых

приводят к образованию, превращению и

разрушению кининов: 1) неактивным пред-

шественником кинина — кининогеном;

2) ферментами, активирующими кинино-

ген,

— кининогеназами, которые также на-

ходятся в неактивном состоянии. Одна из

кининогеназ, прекалликреин, активируется

активным ХПа фактором плазмы, плаз-

мином, при сдвиге рН в сторону ацидоза;

3) ферментами, расщепляющими кинины, —

кининазами.

Кинины — простые пептиды, они обра-

зуются в тканях, в том числе в стенках сосу-

дов (в артериях и венах), поэтому они назы-

ваются местными, или тканевыми, гормона-

ми.

Физиологическая роль кининов много-

гранна. Они понижают тонус гладких мышц

артериол и тем самым снижают величину ар-

териального давления, расширяют коронар-

ные сосуды, поэтому их называют вазоактив-

ными пептидами. Кроме того, кинины повы-

шают проницаемость капилляров, стимули-

руют диапедез лейкоцитов, повышают тонус

гладкой мускулатуры бронхов.

Эндотелий сосудов вырабатывает, кроме

кининов, другие биологически активные ве-

щества, способные воздействовать на его

гладкую мышцу. Так, действующим началом

эндотелиального расширяю-

щего фактора является оксид азота —

N0,

образующийся в эндотелии под дейст-

вием многих медиаторов (кининов, ацетил-

холина), который локально расслабляет

мышцу сосуда через систему гуанилатцикла-

зы.

Важно отметить, что оксид азота инак-

тивируется, соединяясь с гемоглобином, по-

добно окиси углерода или цианидам. Ин-

тактный эндотелий обладает сравнительно

225

8 - 5484

низкой прокоагулянтной активностью, что

связывается с низкой продукцией апопро-

теина III. Одновременно эндотелиоциты

принимают активное участие в активации

плазменного фактора X путем связывания

его с определенным участком эндотелиаль-

ной клетки. Эндотелий сосудов синтезирует

фактор V и фактор Виллебранда.

Из эндотелиоцитов здорового человека

выделен белок, обладающий тромбиноподоб-

ной активностью. Эндотелиоциты способны

связывать тромбин, что приводит к его дезак-

тивации. В сосудистом русле существуют

зоны с высоким и низким сродством к тром-

бину. Наиболее активным рецептором для

тромбина на эндотелии является мембрано-

связывающий белок тромбомодулин. При вза-

имодействии этого белка с тромбином обра-

зуется комплекс, активирующий протеин С.

В эндотелиальных клетках содержатся анти-

гепариновый фактор (вещество, связывающее

гепарин и ускоряющее свертывание крови);

фибринстабилизирующий фактор. В стенке

сосудов обнаружены антитромбопластичес-

кий фактор и антитромбины (гепарин и гепа-

риноподобные соединения), способные ней-

трализовать тромбин и замедлять переход

фибриногена в фибрин.

Вегетативная нервная система оказывает

влияние на способность стенки сосудов вы-

делять в кровоток вещества, влияющие на

процесс свертывания крови и фибринолиз.

Так, показано, что повышение тонуса сим-

патического отдела вегетативной нервной

системы, как и введение вазоконстрикторов,

сопровождается секрецией из артерий и вен

тромбопластина и активаторов плазмино-

гена.

Б.

Роль тромбоцитов. Тромбоциты — не-

обходимый компонент сосудисто-тромбо-

цитарного механизма гемостаза. Тромбоци-

ты — кровяные пластинки, очень маленькие

клетки крови (диаметр 2—5 мкм) разнооб-

разной формы (чаще формы диска), не име-

ют ядра. Тромбоцит состоит из двух частей:

а) гиаломера — наружная часть; б) грануло-

мера — внутренняя, содержащая гранулы.

При соприкосновении с чужеродной по-

верхностью тромбоциты распластываются и

выпускают псевдоподии. В 1 л крови содер-

жится 180х10

9

—320хЮ

9

тромбоцитов. Тром-

боциты обладают следующими свойствами:

1) фагоцитоз; 2) амебовидная подвижность;

3) легкая разрушаемость; 4) адгезия; 5) агре-

гация; 6) вязкий метаморфоз.

Адгезия — прилипание тромбоцитов к

чужеродной поверхности, в частности к из-

мененной сосудистой стенке. Для осущест-

вления адгезии тромбоцитов необходимы

АДФ (он поступает в кровоток из разрушен-

ных тканей и гемолизированных эритроци-

тов),

фибриноген, ионы кальция, коллаген, об-

наженная базалъная мембрана сосуда. Кроме

того,

для механизма адгезии тромбоцитов

имеют значение и электрофизиологические

зккономерности: снаружи мембрана тромбо-

цита несет отрицательный заряд, в то время

как заряд поврежденной интимы кровенос-

ного сосуда положительный.

Огромную роль в адгезии тромбоцитов иг-

рает фактор Виллебранда, содержащийся в

плазме и а-гранулах пластинок, а также фиб-

ронектин. Фибронектин обнаружен как в со-

судистой стенке, так и в а-гранулах тромбо-

цитов. Необходимо отметить, что адгезия

резко усиливается при реакции «освобожде-

ния» кровяных пластинок, когда фибронек-

тин и фактор Виллебранда покидают тромбо-

циты и поступают непосредственно в плазму

крови.

Агрегация — склеивание тромбоцитов

друг с другом. Сначала развивается обрати-

мая агрегация тромбоцитов. При появлении

в крови активного фермента тромбина агре-

гация становится необратимой. Агрегацию

тромбоцитов вызывает ряд веществ: АДФ,

тромбин, адреналин, серотонин, коллаген,

простагландины Е2 и F2a, тромбоксан А2,

ионы кальция. Важная роль в агрегации

кровяных пластинок принадлежит фактору,

активирующему тромбоциты (ФАТ), кото-

рый синтезируется лейкоцитами, макрофа-

гами, тромбоцитами, сосудистой стенкой.

Адгезия и агрегация кровяных пластинок

начинаются со взаимодействия фактора, их

вызывающего (индуктора), со специфичес-

кими рецепторами тромбоцитов, к которым

относятся гликопротеиды с различной моле-

кулярной массой. Гликопротеиды распола-

гаются не только на поверхности мембраны

тромбоцита, но и в его открытой канальце-

вой системе.

В адгезии и агрегации тромбоцитов осо-

бое место отводят специальному белку —

тромбоспондину, гликопротеиду с молеку-

лярной массой 420 000—450 000 Д. Обнару-

жено,

что тромбоспондин может связывать-

ся с фибронектином в присутствии ионов

Са

2+

или Mg

2+

, а также служить рецептором

для фибриногена. Кроме того, тромбоспон-

дин на поверхности тромбоцитов способен

взаимодействовать с гликопротеидами, со-

держащими большое количество гистидина.

Эта реакция играет важную роль в адгезии

тромбоцитов к субэндотелию, а также в об-

разовании тромбоцитарных агрегатов. Адге-

226

зия и агрегация тромбоцитов зависят от со-

отношения тромбоксанов, выделяемых из

кровяных пластинок, и простациклина, син-

тезируемого преимущественно эндотелием

сосудистой стенки.

Вязкий метаморфоз

—

комплекс

морфологических, функциональных и биохи-

мических изменений в тромбоцитах, ведущих

к истончению мембраны тромбоцитов и их

разрушению. Заканчивается вязкий метамор-

фоз так называемой реакцией «освобожде-

ния» — выходом из тромбоцитов в кровоток

тромбоцитарных факторов свертывания кро-

ви.

Реакция «освобождения» тромбоцитов

связана с внутриклеточным увеличением

концентрации ионов Са

2+

, с активацией кон-

трактильных белков.

Тромбоциты выполняют ряд функций.

1.

Гемостатическая функция направлена на

образование тромба в сосудах микроциркуля-

ции. 2. Ангиотрофическая функция проявля-

ется в том, что тромбоциты влияют на струк-

туру и функцию сосудов микроциркулятор-

ного русла, питая эндотелиальные клетки ка-

пилляров. 3. Регуляция тонуса сосудистой

стенки осуществляется за счет серотонина,

находящегося в гранулах тромбоцитов, и

тромбоксана А2, продуцируемого в тромбо-

цитах из арахидоновой кислоты в процессе

агрегации тромбоцитов. 4. Участие в процес-

се свертывания крови осуществляется за счет

тромбоцитарных факторов свертывания

крови. Различают собственные тромбоцитар-

ные факторы, находящиеся в гранулах тром-

боцитов, и адсорбированные на поверхности

мембраны тромбоцита плазменные факторы

свертывания крови. По международной но-

менклатуре они обозначаются арабскими

цифрами и латинскими буквами (от слова

platelet — пластинка). Важнейшими из них

являются Р1 — тромбоцитарный акцелера-

тор

—

глобулин; идентичен фактору V плаз-

мы,

относится к адсорбированным из плазмы

факторам. Р2

—

акцелератор тромбина; уско-

ряет переход фибриногена в фибрин. Р

3

—

тромбопластический фактор, или фосфоли-

пид; сосредоточен в мембранной фракции,

необходим для образования протромбиназы

по внутреннему пути. Р

4

— антигепариновый

фактор. Р

5

— фибриноген тромбоцитов; на-

ходится он как на поверхности тромбоцитов,

так и внутриклеточно, играет важную роль в

агрегации тромбоцитов. Р

6

—

тромбостенин

—

контрактильный белок, подобный мышечно-

му актомиозину; обеспечивает движение

тромбоцитов и образование псевдоподий,

принимает участие в осуществлении ретрак-

ции, адгезии и агрегации. Р

7

— антифиб-

ринолитический фактор, связывает плазмин.

Р

8

— активатор фибринолиза, действие кото-

рого проявляется в присутствии стрептоки-

назы. Р

9

—

фибринстабилизирующий фактор,

напоминает по своему действию фактор XIII

плазмы (фибриназу). Р

10

— вазоконстриктор-

ный фактор (серотонин); вызывает спазм со-

судов, стимулирует агрегацию тромбоцитов.

РЦ

—

АДФ

—

эндогенный фактор агрегации.

Кроме того, в тромбоцитах обнаружива-

ются тромбоксан А

2

— производный арахидо-

новой кислоты, вызывающий агрегацию

тромбоцитов и спазм кровеносных сосудов;

тромбоглобулин, роль которого не установле-

на. Фактор проницаемости сосудов и хемо-

таксический фактор, который усиливает дви-

гательную и фагоцитарную активность лей-

коцитов.

Таким образом, тромбоциты, осуществляя

адгезию, агрегацию и реакцию «освобожде-

ния»,

активно участвуют в образовании и

консолидации тромбоцитарной пробки, за-

пускают процесс свертывания крови, чем

способствуют остановке кровотечения.

Остановка кровотечения за счет сосудисто-

тромбоцитарного механизма осуществляется

следующим образом.

При травме тканей происходит спазм со-

судов за счет: 1) рефлекторного их сокраще-

ния — кратковременный (первичный) спазм;

2) действия биологически активных веществ

на стенку сосудов (серотонин, адреналин,

норадреналин, тромбоксан А

2

), которые ос-

вобождаются из тромбоцитов и поврежден-

ных тканей. Этот спазм (вторичный) более

продолжителен. Одновременно при травме

происходит формирование тромбоцитарной

пробки, закрывающей просвет поврежденно-

го сосуда. В основе ее образования лежит

способность тромбоцитов прилипать к чуже-

родной поверхности (адгезия), склеиваться

друг с другом (агрегация) и легко разрушать-

ся,

выделяя различные биологически актив-

ные вещества («вязкий метаморфоз тромбо-

цитов»). В результате этих процессов из

тромбоцитов выделяются тромбоцитарные

факторы. Они запускают процесс свертыва-

ния крови, в результате которого образуется

фибрин. Нити фибрина оплетают тромбоци-

ты,

в результате чего образуется фибрин-

тромбоцитарная структура — тромбоцитар-

ная пробка. Из тромбоцитов выделяется осо-

бый белок — тромбостенин, под влиянием

которого происходит сокращение тромбоци-

тарной пробки, образуется тромбоцитарный

тромб. Он прочно закрывает просвет микро-

сосуда, и кровотечение останавливается (см.

схему 11.3).

8'

11.6.2.

КОАГУЛЯЦИОННЫИ МЕХАНИЗМ

ГЕМОСТАЗА

Процесс свертывания крови (гемокоагуля-

ция) заключается в переходе растворимого

белка плазмы крови фибриногена в нераство-

римое состояние — фибрин. В результате

процесса свертывания кровь из жидкого со-

стояния переходит в студнеобразное, образу-

ется сгусток, который закрывает просвет по-

врежденного сосуда.

А. Факторы свертывания крови. В сверты-

вании крови принимает участие много фак-

торов. Они получили название факторы свер-

тывания крови и содержатся в плазме крови,

форменных элементах (эритроцитах, лейко-

цитах, тромбоцитах) и в тканях. Наибольшее

значение имеют плазменные факторы. Они

обозначаются римскими цифрами. Все фак-

торы свертывания крови — в основном

белки, большинство из них является фермен-

тами, но находится в крови в неактивном со-

стоянии, активируется в процессе свертыва-

ния крови. Как правило, плазменные факто-

ры свертывания крови образуются в печени,

и для образования большинства из них необ-

ходим витамин К.

Фактор I (фибриноген) образуется в пече-

ни.

Под влиянием тромбина переходит в

фибрин. Принимает участие в агрегации

тромбоцитов.

Фактор II (протромбин) образуется в пе-

чени в присутствии витамина К. Под влия-

нием протромбиназы переходит в тромбин

(фактор Па).

Фактор III (тромбопластин) входит в со-

став мембран клеток всех тканей и формен-

ных элементов крови. Активирует фактор VII

и, вступая с ним в комплекс, переводит фак-

тор X в Ха. В плазме в физиологических ус-

ловиях практически не содержится.

Фактор IV (Са

2+

) участвует в образовании

комплексов факторов свертывания крови,

входит в состав протромбиназы. Способству-

ет агрегации тромбоцитов, связывает гепа-

рин. Принимает участие в ретракции сгустка

и тромбоцитарной пробки, тормозит фибри-

нолиз.

Фактор V (проакцелерин) — глобулин,

образуемый в печени. Активируется тром-

бином. Усиливает действие фактора Ха на

протромбин (входит в состав протромби-

назы).

Фактор VII (проконвертин) образуется в

печени под влиянием витамина К. Принима-

ет участие в формировании протромбиназы

по внешнему механизму. Активируется фак-

торами III, ХПа, 1Ха, Ха.

Фактор

VIII (антигемофильный глобулин

А)

синтезируется в печени, селезенке, лейкоци-

тах. Образует комплексную молекулу с фак-

тором Виллебранда и специфическим антиге-

ном. Активируется тромбином. Совместно с

фактором 1Ха способствует переводу фактора

ХвХа.

Фактор IX

(антигемофильный

глобулин В)

образуется в печени под влиянием витамина

К. Переводит фактор X в Ха и VII в Vila.

Фактор X (фактор Стюарта—Прауэра)

образуется в печени под влиянием витамина

К. Является составной частью протромбина.

Фактор XI (предшественник тромбоплас-

тина);

место синтеза неизвестно. Предпола-

гается, что образуется в печени. Активирует-

ся фактором ХПа. Необходим для активации

фактора IX.

Фактор XII (фактор Хагемана, или кон-

такта);

место синтеза не установлено.

Предполагается, что образуется эндотелиаль-

ными клетками, лейкоцитами, макрофагами.

Активируется отрицательно заряженными

поверхностями, адреналином, калликреином.

Запускает внутренний механизм образования

протромбиназы и фибринолиза, активирует

факторы XI, VII и переводит прекалликреин

в калликреин.

Фактор XIII (фибринстабилизирующий

фактор, фибриназа) содержится практически

во всех тканях и форменных элементах. Ста-

билизирует фибрин.

Фактор XIV (фактор Флетчера

—

прекал-

ликреин) участвует в активации факторов XII,

IX и плазминогена. Переводит кининоген в

кинин. Активируется фактором ХПа.

Фактор XV (фактор Фитцжеральда, Фло-

лес к»

Вильямса); высокомолекулярный кини-

ноген, образуется в тканях. Активируется

калликреином. Принимает участие в актива-

ции фактора XII и переводе плазминогена в

плазмин.

Основными плазменными факторами свер-

тывания крови являются:

I — фибриноген; II — протромбин; III —

тканевый тромбопластин; IV

—

ионы Са

2+

.

Факторы с V по XIII — это дополнитель-

ные факторы, ускоряющие процесс сверты-

вания крови, — акцелераторы.

Б.

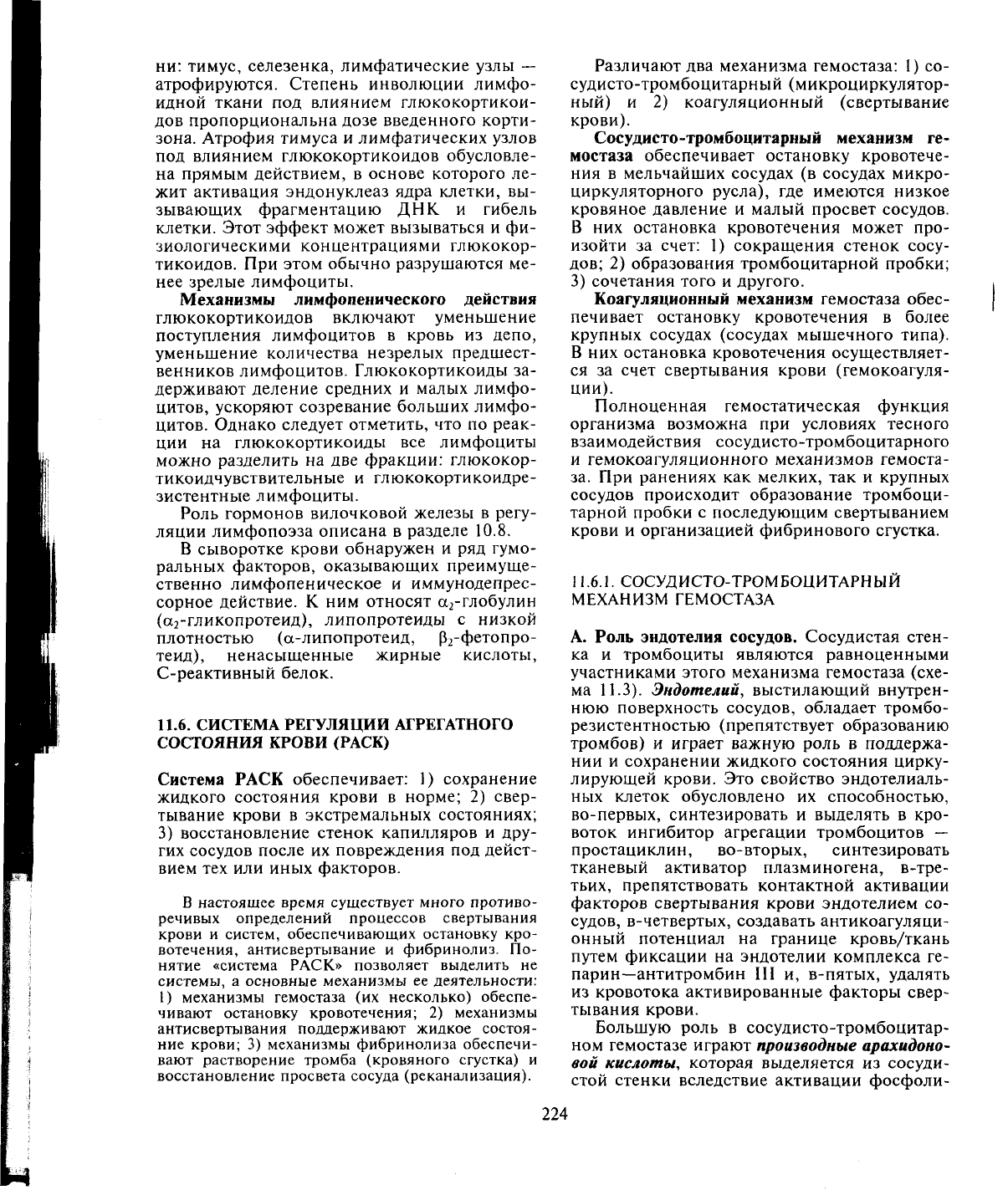

Процесс свертывания крови — фермен-

тативный цепной (каскадный) процесс пере-

хода растворимого белка фибриногена в не-

растворимый фибрин. Каскадным он называ-

ется потому, что в процессе гемокоагуляции

происходит последовательная цепная актива-

ция факторов свертывания крови. Свертыва-

ние крови является матричным процессом,

так как активация факторов гемокоагуляции

228

осуществляется на матрице. Матрицей могут

быть фосфолипиды мембран разрушенных

форменных элементов (главным образом

тромбоцитов) и обломки клеток тканей. Про-

цесс свертывания крови осуществляется в

три фазы.

Первая фаза начинается с актива-

ции XII фактора, затем происходит каскад-

ная активация многих других факторов. Фаза

заканчивается активацией X плазменного

фактора с образованием сложного комплек-

са —

протромбиназы.

Образование протром-

биназы осуществляется по двум механизмам:

1) внешнему; 2) внутреннему.

Внешний механизм формирования про-

тромбиназы осуществляется при поступле-

нии тканевого тромбопластина (фосфоли-

пидные осколки мембран поврежденных кле-

ток) в кровоток из поврежденных тканей и

сосудистой стенки, взаимодействии его с

плазменным фактором VII и ионами каль-

ция. Образуется кальциевый комплекс, кото-

рый превращает неактивный плазменный

фактор X в его активную форму (Ха).

Внутренний механизм образования про-

тромбиназы

начинается с повреждения стен-

ки сосуда и активации плазменного фактора

XII за счет контакта его с отрицательно заря-

женной поверхностью базальной мембраны,

коллагеном, высокомолекулярным кинино-

геном (ВМК), калликреином, фактором 3

тромбоцитов (Р

3

)

—

фосфолипидными оскол-

ками мембран тромбоцитов. Активный фак-

тор ХПа превращает плазменный фактор XI в

активную форму (Х1а) также в присутствии

фактора Р

3

и ВМК. Фактор Х1а активирует

плазменный фактор IX. В дальнейшем обра-

зуется комплекс факторов 1Ха, VIII, ионов

кальция и Р

3

-фактора, который превращает

фактор X в Ха (см. схему 11.4). Образовав-

шийся по внешнему и внутреннему механиз-

мам активный фактор X (Ха) взаимодейству-

ет с плазменным фактором V, ионами каль-

ция и Р

3

-фактором, в результате чего образу-

ется комплекс, который называется протром-

биназой.

Вторая фаза

—

образование активно-

го фермента тромбина. Он образуется из про-

тромбина при действии на него протромби-

назы. Под влиянием протромбиназы проис-

ходит протеолиз протромбина и образуется

а-, р- и у-тромбин. Наиболее активным яв-

ляется а-тромбин с молекулярной массой

38 000 Д. Он оказывает выраженное коагуля-

ционное действие. Однако а-тромбин быстро

ингибируется естественными антикоагулян-

тами, особенно комплексом гепарин —

AT-III. (З-Тромбин также обладает свертыва-

ющим действием, но оказывается резистент-

ным к гепарину и AT-III; у-тромбин не про-

являет свертывающей активности и обладает

фибринолитическим эффектом.

Третья фаза заключается в переходе

растворимого белка плазмы фибриногена в

нерастворимый фибрин. Эта фаза протекает

последовательно, в три этапа.

Первый этап — протеолитический. Тром-

бин, обладая эстеразной активностью, отщеп-

ляет от а- и (3-цепей молекулы фибриногена

два пептида А, затем два пептида В. В резуль-

тате образуются фибрин-мономеры.

Второй этап — полимеризационный. В

основе этого неферментативного этапа лежит

спонтанный самосборочный процесс, приво-

дящий к агрегации фибрин-мономеров. Про-

цесс полимеризации происходит по принци-

пу «бок в бок» или «конец в конец». Само-

сборка фибрина осуществляется путем фор-

мирования продольных и поперечных связей

между фибрин-мономерами с образованием

фибрин-полимера (фибрин S). Волокна фиб-

рина S легко лизируются под влиянием не

только плазмина, но и комплексных соеди-

нений, обладающих неферментативной фиб-

ринолитической активностью.

Третий

этап — ферментативный. На этом

этапе формирования фибрина фибриназа

(XIII фактор плазмы, тромбоцитов и эритро-

цитов) дополнительно «прошивает» полиме-

ры фибрина за счет новых связей между у-це-

пями молекулы фибрина S, а также между

у-цепями молекулы фибрина и коллагеном, в

результате чего растворимый фибрин S пере-

ходит в нерастворимый фибрин I. Благодаря

этому сгусток становится резистентным к

действию мочевины и фибринолитических

агентов и лучше фиксируется в поврежден-

ном сосуде. Большую роль играют эритроци-

ты в процессе превращения фибриногена в

фибрин. В присутствии эритроцитов этот

процесс значительно ускоряется, так как

эритроцитарная мембрана катализирует реак-

ции между тромбином и фибриногеном.

В результате свертывания крови образует-

ся сгусток. Он состоит из нитей фибрина и

осевших в них форменных элементов крови,

главным образом эритроцитов. Кровяной

сгусток закрывает просвет поврежденного

сосуда. Сгусток, прикрепленный к стенке со-

суда, называется тромбом. Тромб, или сгус-

ток, в дальнейшем подвергается двум процес-

сам: 1) ретракции (сокращению) и 2) фибри-

нолизу (растворению). Ускорение процесса

свертывания крови называется гиперкоагуля-

цией, замедление этого процесса — гипокоа-

гуляцией.

229

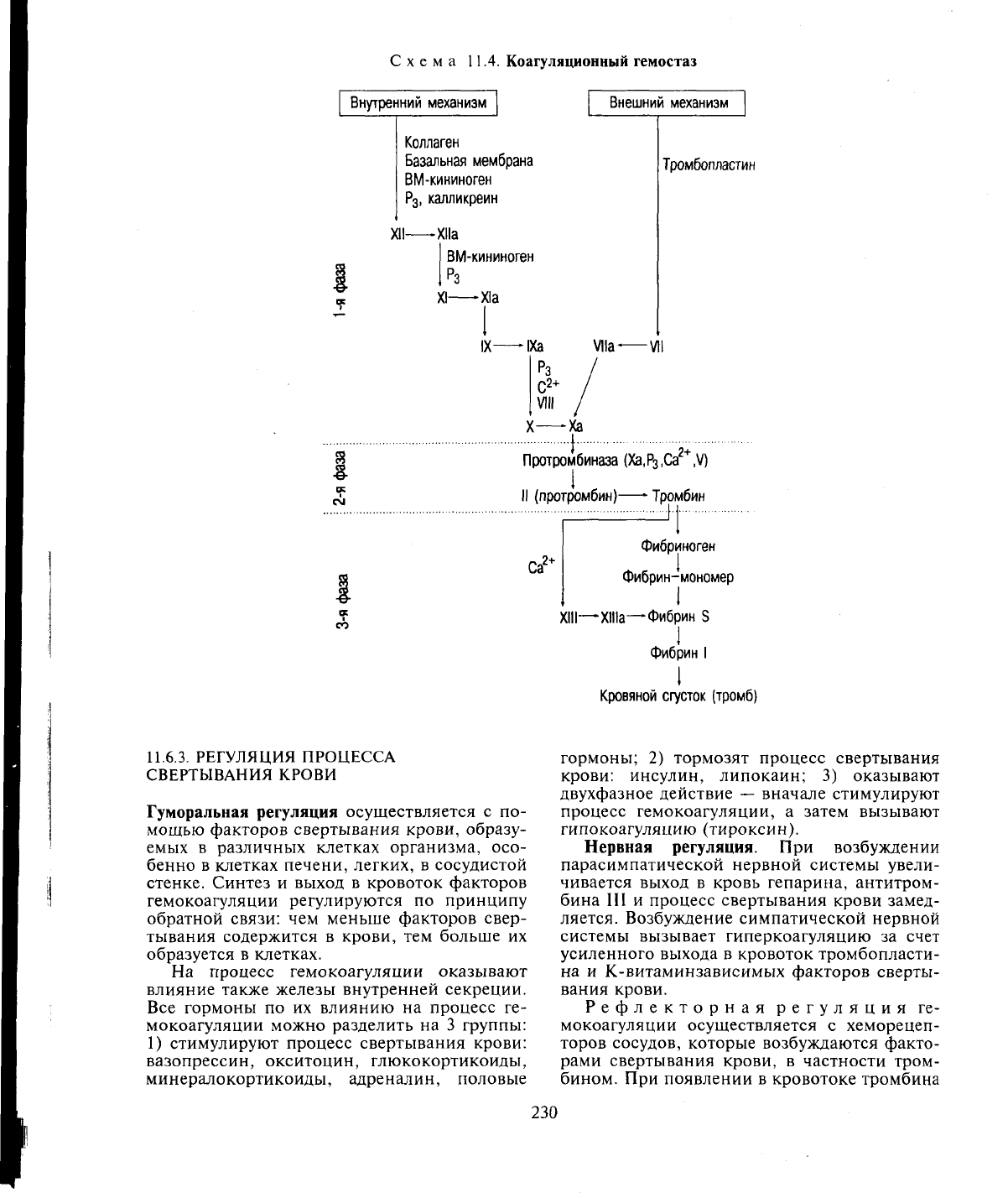

Схема 11.4. Коагуляционный гемостаз

Внутренний механизм Внешний механизм

Коллаген

Базальная мембрана

ВМ-кининоген

Р

3

, калликреин

XII—-ХНа

ВМ-кининоген

Рз

XI—-Х1а

Тромбопластин

IX-

1Ха

Рз

С

2+

VIII

Vila-

-VII

S

£

Протромбиназа (Ха,Р

3

,Са

,V)

II (протромбин)—- Тромбин

Са'

.2+

Фибриноген

Фибрин-мономер

I

XIII—ХШа— Фибрин

S

1

Фибрин

I

I

Кровяной сгусток (тромб)

11.6.3.

РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССА

СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

Гуморальная регуляция осуществляется с по-

мощью факторов свертывания крови, образу-

емых в различных клетках организма, осо-

бенно в клетках печени, легких, в сосудистой

стенке. Синтез и выход в кровоток факторов

гемокоагуляции регулируются по принципу

обратной связи: чем меньше факторов свер-

тывания содержится в крови, тем больше их

образуется в клетках.

На процесс гемокоагуляции оказывают

влияние также железы внутренней секреции.

Все гормоны по их влиянию на процесс ге-

мокоагуляции можно разделить на 3 группы:

1) стимулируют процесс свертывания крови:

вазопрессин, окситоцин, глюкокортикоиды,

минералокортикоиды, адреналин, половые

гормоны; 2) тормозят процесс свертывания

крови: инсулин, липокаин; 3) оказывают

двухфазное действие — вначале стимулируют

процесс гемокоагуляции, а затем вызывают

гипокоагуляцию (тироксин).

Нервная регуляция. При возбуждении

парасимпатической нервной системы увели-

чивается выход в кровь гепарина, антитром-

бина III и процесс свертывания крови замед-

ляется. Возбуждение симпатической нервной

системы вызывает гиперкоагуляцию за счет

усиленного выхода в кровоток тромбопласти-

на и К-витаминзависимых факторов сверты-

вания крови.

Рефлекторная регуляция ге-

мокоагуляции осуществляется с хеморецеп-

торов сосудов, которые возбуждаются факто-

рами свертывания крови, в частности тром-

бином. При появлении в кровотоке тромбина

230