Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

APUD-системы клетки получили название

апудоцитов. В настоящее время описано

более 60 типов пептидных гормонов и био-

генных аминов, образуемых клетками

APUD-системы, находящимися практически

во всех органах. Особо важную роль в регу-

ляции функций играют гормоны, вырабаты-

ваемые в желудочно-кишечном тракте (см.

раздел 14.2.3).

Г.

Антигормоны — это вещества, обладаю-

щие противогормональной активностью, со-

держащиеся в глобулиновой фракции сыво-

ротки крови. Их образование происходит в

том случае, когда больному парентерально,

минуя желудочно-кишечный тракт, вводят

белковые гормоны, полученные от живот-

ных. Появление антигормонов в крови — это

иммунологическая реакция организма, в ко-

торой гормон животного является антиге-

ном, а антигормон — антителом. Каждый

антигормон обладает выраженной видовой

специфичностью. Он блокирует действие

гормона только того вида, на который выра-

ботался. Антигормоны обнаруживаются в

крови через 1—3 мес после введения гормо-

на. Исчезновение их из крови происходит

через 3—9 мес после прекращения инъекции

гормонов. При приеме человеком гормона

своего вида антигормоны не образуются. Од-

нако иногда в организме человека могут по-

являться антитела даже к собственным гор-

монам.

10.13.

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОКРИННОЙ

СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ

Гормоны играют исключительно важную

роль на всех этапах антенатального и постна-

тального развития организма. Нарушение

функций эндокринных желез ведет у ребенка

к более грубым нарушениям, нежели у взрос-

лых, однако они более легко поддаются кор-

рекции. До 2—3 мес плод развивается под

влиянием некоторых гормонов матери, кото-

рые проходят через плаценту (стероидные

гормоны), а также гормонов плаценты. Затем

начинают вырабатываться собственные гор-

моны плода. Выработка гормонов у новорож-

денного очень мала, однако этот недостаток

компенсируется гормонами матери, поступа-

ющими с грудным молоком. Дефицит про-

лактина в материнском молоке ведет к нару-

шению дофаминергической системы в ЦНС

ребенка. В свою очередь грудное вскармлива-

ние (процесс сосания) рефлекторно увеличи-

вает секрецию у матери окситоцина и про-

лактина.

10.13.1.

ГИПОФИЗ

А. Аденогипофиз вырабатывает тропные и эф-

фекторные гормоны.

Адренокортикотропный гормон (АКТГ,

кортикотропин) свое специфическое дейст-

вие на надпочечники проявляет на 7-м меся-

це антенатального развития, и у новорожден-

ного гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-

ковая система реагирует на стрессорные воз-

действия. В момент рождения у ребенка

АКТГ мало, однако его выработка быстро

возрастает.

Тиреотропный

гормон (ТТГ, тиреотропин)

в момент рождения имеется в небольших ко-

личествах, его выработка сразу же возрастает

под влиянием новых (экстремальных для

младенца) условий, что обеспечивает увели-

чение секреции ТТГ и соответствующие ме-

таболические приспособительные процессы.

Гонадотропные

гормоны — гонадотропины

(фолликулостимулирующий — ФСГ, фолли-

тропин и лютеинизирующий — ЛГ, лютро-

пин) в период внутриутробного развития

особое значение имеют в конце 4-го месяца,

когда начинается дифференциация наруж-

ных половых органов. Они усиливают выра-

ботку половых гормонов в надпочечниках и

половых железах. В раннем детском возрасте

гонадотропные гормоны вырабатываются в

небольших количествах, их роль невелика.

Секреция ФСГ и ЛГ сильно возрастает в пе-

риод полового созревания и достигает нормы

взрослого человека к 18 годам жизни.

Гормон роста (ГР, СТГ, соматотропин) в

антенатальном периоде и до 2 лет малоэф-

фективен. Затем он стимулирует рост орга-

низма до полового созревания, после чего

это влияние тормозится. Его действие реали-

зуется посредством влияния на обмен ве-

ществ, стимуляции роста эпифизарных хря-

щей и осуществляется при нормальном со-

держании гормонов щитовидной, поджелу-

дочной и половых желез. Гормон роста уча-

ствует также в иммунных реакциях организ-

ма

—

увеличивает выработку лимфоцитов.

Пролактин (ПРЛ). Его концентрация в

крови у детей достаточно высока, она увели-

чивается в период полового созревания

(больше у девочек, чем у мальчиков). Пред-

полагают, что пролактин активирует процес-

сы роста у плода, а также участвует в регуля-

ции обмена веществ. В организме подростков

пролактин, действуя совместно с лютропи-

ном и тестостероном, стимулирует рост пред-

стательной железы и семенных пузырьков.

Высокая концентрация пролактина, вероят-

но,

способствует также преходящему увели-

201

чению грудных желез у мальчиков (пубертат-

ная гинекомастия).

Б.

Нейрогипофиз выделяет вазопрессин

(антидиуретический гормон — АДГ) и окси-

тоцин. Эти гормоны вырабатываются в суп-

раоптическом и паравентрикулярном ядрах

гипоталамуса и в неактивном состоянии по-

ступают в нейрогипофиз, где они активиру-

ются и поступают в кровь.

Окситоцин. Особенность этого гормона за-

ключается в том, что он начинает действовать

на матку и молочные железы после заверше-

ния периода полового созревания, когда мо-

лочные железы подвергаются длительному

действию пролактина, а матка — эстрогенов и

прогестерона. Окситоцин у детей выполняет

лишь антидиуретическую функцию.

Антидиуретический гормон (АДГ) у плода

и новорожденного ребенка содержится в низ-

ких концентрациях, и в течение года прибли-

жается к норме взрослого, причем в первые

2—3 мес жизни почка к АДГ нечувствитель-

на, поэтому у ребенка этого возраста выво-

дится гипотоничная моча.

10.13.2.

ПОЛОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Половые железы формируются на 5-й неделе

внутриутробного развития, а на 7-й неделе

начинается их дифференцировка на мужские

и женские (начинает формироваться яичко).

Тестостерон начинает вырабатываться с

конца 2-го месяца, эстрогены у плода вообще

не секретируются (их концентрация в крови

плода соответствует таковой в крови матери,

так как они поступают в кровь плода через

плаценту). Между 5-м и 7-м месяцем при на-

личии в крови плода андрогенов гипоталамус

дифференцируется по мужскому типу, при их

отсутствии — по женскому типу.

Постнатальный период разви-

тия.

Половые железы у детей, как и у взрос-

лых, вырабатывают мужские и женские по-

ловые гормоны. В частности, в возрасте 2 мес

у мальчиков в плазме крови содержится

2,5 нг/мл тестостерона (у девочек —

0,08 нг/мл); 8 нг/мл эстрадиола (у девочек О—

39 нг/мл); 9 нг/мл эстрона (у девочек 12—

14 нг/мл). В период полового созревания пре-

обладает выработка гормонов в соответствии

с полом. Так, в 12 лет у мальчиков образуется

андрогенов примерно в 2 раза больше, чем у

девочек (у взрослых мужчин — в 3 раза боль-

ше,

чем у женщин).

Б.

Созревание половых желез. Зрелые

сперматозоиды у мальчиков появляются в

10—15 лет, преобладают в 16—18 лет, когда

концентрация тестостерона соответствует та-

ковой взрослого мужчины. Зрелые фоллику-

лы у девочек можно обнаружить уже в период

новорожденное™, однако двухфазный мен-

струальный цикл у девочек, заканчивающий-

ся овуляцией и образованием желтого тела,

устанавливается в 14—15 лет. К этому перио-

ду формируется типичная для взрослых жен-

щин секреция фоллитропина и лютропина

(ФСГ и Л

Г).

ФСГ активирует также сперма-

тогенез, а Л

Г

— продукцию андрогенов. Пос-

ледние стимулируют также рост гортани у

мальчиков, голос которых становится ниже в

связи с удлинением голосовых связок. В во-

лосяных фолликулах осуществляется превра-

щение тестостерона в дегидротестостерон,

который стимулирует развитие половых орга-

нов,

рост предстательной железы и вызывает

оволосение по мужскому типу.

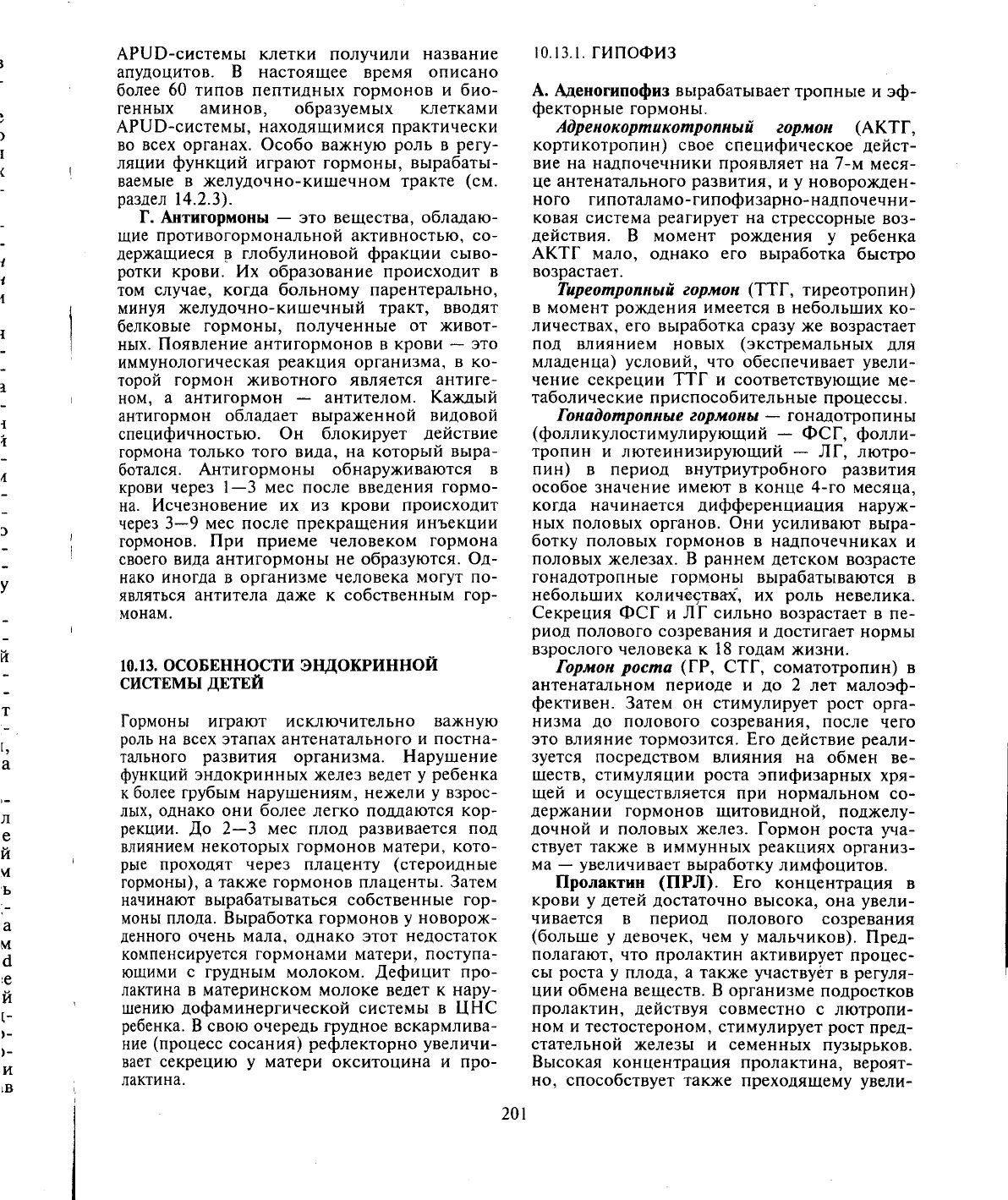

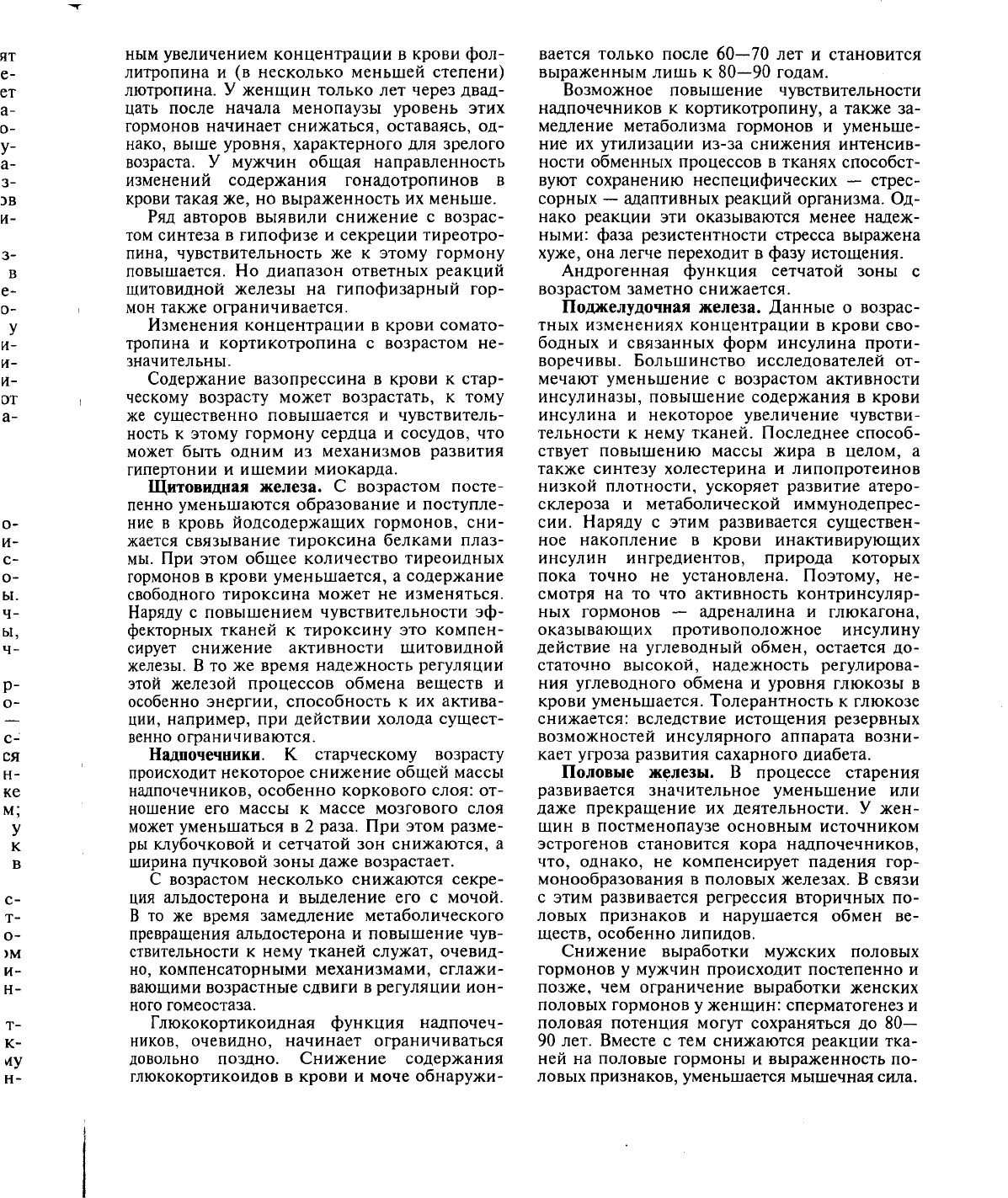

Последовательность развития половых

признаков подробнее отражена в табл. 10.1.

Таблица 10.1. Последовательность появления

признаков полового созревания

Возраст

(годы)

9-10

10-11

-12

12-13

13-14

14-15

15-16

Мальчики

Инфантильные

пропорции

Начало роста яичек

и полового члена

Рост яичек и поло-

вого члена, первые

проявления актив-

ности простаты

Оволосение лобка

Быстрый рост яичек

и полового члена,

легкое набухание

молочных желез

Оволосение подмы-

шечных впадин, пу-

шок на верхней гу-

бе,

становится низ-

ким голос («ломка»

голоса)

Иногда ночные пол-

люции со зрелой

спермой (в среднем

к 15 годам; вариа-

ции

—

11 —

17

лет)

Девочки

Рост костей таза, нача-

ло роста матки, рост

сосков

Увеличение молочных

желез (телархе), пер-

вые волосы на лобке

(пубархе), усиленный

рост тела в длину

Рост внутренних и на-

ружных половых орга-

нов.

В мазках выра-

женные изменения ва-

гинального эпителия

Пигментация сосков,

рост молочных желез,

оволосение подмы-

шечных впадин

Первые менструации

(менархе) в среднем к

13 годам (вариации —

9—17). В первый год

менструации могут

быть нерегулярными

Регулярные овулятор-

ные менструации,

возможна наиболее

ранняя нормальная

беременность

Акне

202

Продолжение

Возраст

(годы)

16-17

Мальчики

Рассасывание уп-

Девочки

Прекращение роста

17-19

лотнений в молоч-

ных железах, усиле-

ние роста волос на

лице, начало оволо-

сения тела, акне

Остановка роста

скелета

скелета (закрытие

эпифизов)

Половые гормоны, особенно в период по-

лового созревания, стимулируют рост тела и

половых органов, формируют строение тела

согласно полу, увеличивают основной обмен,

ускоряют созревание ЦНС. Эритропоэз анд-

рогенами стимулируется, эстрогенами подав-

ляется.

Уровень половых гормонов в крови опре-

деляется гипоталамусом, до определенного

возраста вырабатывается мало либеринов и

соответственно — гонадотропных гормонов.

В детстве чувствительность гипоталамуса к

половым гормонам очень высока, поэтому

даже при низком уровне половых гормонов

активность соответствующих клеток гипота-

ламуса угнетается по принципу обратной от-

рицательной связи. Затем чувствительность

гипоталамуса к половым гормонам падает и

он начинает вырабатывать больше половых

либеринов; последние стимулируют секре-

цию гонадотропных гормонов, которые в

свою очередь активируют выработку эффек-

торных половых гормонов: андрогенов у

мальчиков и эстрогенов у девочек.

Выработка половых гормонов у детей и

подростков стимулируется также умеренной

физической нагрузкой. Интенсивные нагруз-

ки увеличивают секрецию андрогенов у маль-

чиков и девочек. У девочек при этом могут

развиваться признаки маскулинизации. Чрез-

мерные нагрузки угнетают выработку поло-

вых гормонов, что ведет к задержке полового

созревания.

Весьма сильное влияние на выработку по-

ловых гормонов оказывает температура сре-

ды,

в которой находятся гонады: в условиях

низкой температуры секретируются в основ-

ном мужские половые гормоны (яички рас-

положены в мошонке), в условиях высокой

температуры вырабатываются преимущест-

венно женские половые гормоны (яичники

расположены в брюшной полости). Поэтому,

если у мальчика яички не опустились в мо-

шонку (подобная патология иногда встреча-

ется),

то операцию необходимо проводить в

раннем онтогенезе, иначе яичко нормально

функционировать не будет.

Следует также отметить, что формирова-

ние эндокринной системы плода, а значит, и

развитие организма в целом, зависит от со-

стоянии эндокринной системы матери: не-

редко при поражении эндокринной железы у

матери у ребенка развивается гиперкомпен-

сация этой железы. Так, например, при са-

харном диабете у матери, когда у нее мало

вырабатывается инсулина, дети рождаются с

гиперплазией инсулярного аппарата и грубой

патологией. Это является следствием того,

что глюкоза в больших количествах посту-

пает в кровь плода и вызывает гиперплазию

и гиперфункцию инсулярного аппарата пло-

да — по принципу обратной отрицательной

связи возрастает выработка инсулина, сни-

жающего уровень глюкозы в крови. Однако

инсулярный аппарат плода не в состоянии

компенсировать патологические нарушения

эндокринной системы матери.

10.13.3.

ДРУГИЕ ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Эпифиз (шишковидное тело) выделяет веще-

ства, тормозящие выработку половых гормо-

нов и рост тела. Поэтому при его гипофунк-

ции наступает раннее половое созревание, а

при гиперфункции — явления гипогенита-

лизма и ожирения.

Вилочковая железа (тимус) закладывается

на 6-й неделе антенатального развития и к

12-й неделе напоминает зрелый орган, в

дальнейшем продолжает расти в анте- и

постнатальном периодах до полового созре-

вания, ее активность в этот период стимули-

руется тироксином. После полового созрева-

ния происходит быстрая атрофия тимуса под

влиянием главным образом эстрогенов и, в

меньшей степени, андрогенов. В тимусе про-

исходит дифференцировка лимфоидных

стволовых клеток в Т-лимфоциты. В случае

недоразвития тимуса у детей нарушаются

клеточные иммунные реакции, в результате

чего возникают гнойные инфекции.

Щитовидная железа начинает развиваться

на 3-й неделе антенатального периода, а к

12-й неделе уже сформирована и способна

синтезировать йодтирозин. Гормоны щито-

видной железы регулируют обмен веществ и

обеспечивают рост, развитие и дифферен-

циацию тканей, в том числе и ЦНС, поэтому

при гипофункции щитовидной железы на-

блюдается задержка роста вследствие угнете-

ния обмена веществ; появляются отеки, вы-

падают волосы, развивается слабоумие (кре-

203

тинизм), возможен врожденный кретинизм.

Секреция тиреоидных гормонов у детей вы-

ше,

чем у взрослых, что обеспечивает более

интенсивный обмен веществ растущего орга-

низма, причем в период полового созревания

выработка тиреоидных гормонов становится

еще больше, наблюдается явление гиперти-

реоза, сопровождающееся тахикардией, по-

вышенной возбудимостью. В этот период

эстрогены стимулируют функцию щитовид-

ной железы, а прогестерон

—

тормозит.

Паращитовидные железы в антенатальном

периоде малоактивны, а у матери наблюда-

ются гиперфункция их и избыток кальция,

плод получает кальций через плаценту от ма-

тери, поэтому сразу после рождения уровень

кальция у ребенка снижается. У новорожден-

ного из-за снижения уровня кальция повы-

шается возбудимость нервно-мышечной сис-

темы, что иногда приводит к тетании (меха-

низм см. раздел 4.2.2). Однако через 2—3 дня

по принципу обратной отрицательной связи

начинает увеличиваться секреция паратгор-

мона, содержание кальция в крови и в ин-

терстиции нормализуется. Гиперфункция

паращитовидных желез, напротив, вызывает

избыточное окостенение скелета и повыше-

ние содержания кальция в крови.

Поджелудочная железа у плода формиру-

ется на 3-м месяце, продолжает развиваться в

течение антенатального периода и созревает

к 4-му году жизни. Островковая ткань у но-

ворожденного составляет '/5 всей массы же-

лезы, а у взрослого — '/50, вырабатывает два

гормона

—

инсулин и глюкагон.

Инсулин

регулирует все виды обмена, но у

плода он главным образом увеличивает про-

ницаемость клеточных мембран для амино-

кислот: повышение их концентрации в

крови, как и глюкозы, вызывает увеличение

секреции инсулина.

Глюкагон увеличивает содержание глюко-

зы в крови с помощью гликогенолиза в пече-

ни,

он и инсулин поддерживают оптималь-

ную концентрацию глюкозы в крови и снаб-

жение ею клеток организма, что особенно

важно для ЦНС развивающегося организма.

Активность глюкагона плода к моменту рож-

дения соответствует таковой взрослого чело-

века, но в первые три дня жизни она снижа-

ется, затем нормализуется. Гипофункция

островковых клеток ведет к нарушению роста

и умственного развития ребенка.

Надпочечники (мозговое и корковое веще-

ство) принимают участие в развитии адап-

тивных реакций организма с первых дней

жизни. У новорожденных корковый слой

надпочечников преобладает над мозговым.

При избытке глюкокортикоидов происходят

дезаминирование аминокислот и превраще-

ние их в глюкозу (глюконеогенез), что ведет

к замедлению роста ребенка. При недоста-

точности глюкокортикоидов снижается со-

противляемость организма вследствие нару-

шения обмена углеводов и белков, ослабева-

ют умственное и физическое развитие. В воз-

расте 6—8 лет у детей кора надпочечников

вырабатывает половые гормоны в незначи-

тельных количествах.

В период внутриутробного развития моз-

говое вещество надпочечников секретирует в

основном норадреналин с постепенным уве-

личением доли адреналина. У новорожденно-

го доля адреналина уже составляет 30 %, а у

двухгодовалого ребенка — 60 %. Катехолами-

ны во время родов предотвращают гипогли-

кемию в результате увеличения гликогеноли-

за. У детей и подростков стрессоры вызывают

более сильную реакцию симпатико-адрена-

ловой системы, чем у взрослых лиц.

10.14.

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА

СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА

По мере старения образование одних гормо-

нов может уменьшаться, других — увеличи-

ваться, а секреция третьих может практичес-

ки не меняться. Эта закономерность отно-

сится и к гормонам одной и той же железы.

Так, старение пучковой зоны коры надпочеч-

ников, вырабатывающей глюкокортикоиды,

обычно происходит медленнее, чем клубоч-

ковой и сетчатой зон.

Уменьшение активности эндокринных ор-

ганов происходит с разной скоростью: атро-

фия вилочковой железы развивается к 13—

15 годам, концентрация в плазме крови тес-

тостерона у мужчин постепенно снижается

уже после 18 лет, секреция эстрогенов у жен-

щин уменьшается после 30 лет, инволюция же

половых желез — в среднем к 48—52 годам;

продукция гормонов щитовидной железы у

мужчин и женщин ограничивается только к

60—65 годам; секреция же кортикотропина в

гипофизе сохраняется до глубокой старости.

Соответственно этому в разные возрас-

тные периоды складываются различные соот-

ношения гормональных компонентов нейро-

гуморальной регуляции организма. При этом

чувствительность тканей к нервным влияни-

ям становится более низкой, чем к большин-

ству гормонов.

Гипофиз. Наиболее значительно изменяет-

ся секреция гонадотропинов. Угасание функ-

ций половых желез, очевидно, по механизму

обратных связей сопровождается существен-

204

ным увеличением концентрации в крови фол-

литропина и (в несколько меньшей степени)

лютропина. У женщин только лет через двад-

цать после начала менопаузы уровень этих

гормонов начинает снижаться, оставаясь, од-

нако,

выше уровня, характерного для зрелого

возраста. У мужчин общая направленность

изменений содержания гонад отропинов в

крови такая же, но выраженность их меньше.

Ряд авторов выявили снижение с возрас-

том синтеза в гипофизе и секреции тиреотро-

пина, чувствительность же к этому гормону

повышается. Но диапазон ответных реакций

щитовидной железы на гипофизарный гор-

мон также ограничивается.

Изменения концентрации в крови сомато-

тропина и кортикотропина с возрастом не-

значительны.

Содержание вазопрессина в крови к стар-

ческому возрасту может возрастать, к тому

же существенно повышается и чувствитель-

ность к этому гормону сердца и сосудов, что

может быть одним из механизмов развития

гипертонии и ишемии миокарда.

Щитовидная железа. С возрастом посте-

пенно уменьшаются образование и поступле-

ние в кровь йодсодержащих гормонов, сни-

жается связывание тироксина белками плаз-

мы.

При этом общее количество тиреоидных

гормонов в крови уменьшается, а содержание

свободного тироксина может не изменяться.

Наряду с повышением чувствительности эф-

фекторных тканей к тироксину это компен-

сирует снижение активности щитовидной

железы. В то же время надежность регуляции

этой железой процессов обмена веществ и

особенно энергии, способность к их актива-

ции, например, при действии холода сущест-

венно ограничиваются.

Надпочечники. К старческому возрасту

происходит некоторое снижение общей массы

надпочечников, особенно коркового слоя: от-

ношение его массы к массе мозгового слоя

может уменьшаться в 2 раза. При этом разме-

ры клубочковой и сетчатой зон снижаются, а

ширина пучковой зоны даже возрастает.

С возрастом несколько снижаются секре-

ция альдостерона и выделение его с мочой.

В то же время замедление метаболического

превращения альдостерона и повышение чув-

ствительности к нему тканей служат, очевид-

но,

компенсаторными механизмами, сглажи-

вающими возрастные сдвиги в регуляции ион-

ного гомеостаза.

Глюкокортикоидная функция надпочеч-

ников, очевидно, начинает ограничиваться

довольно поздно. Снижение содержания

глюкокортикоидов в крови и моче обнаружи-

вается только после 60—70 лет и становится

выраженным лишь к 80—90 годам.

Возможное повышение чувствительности

надпочечников к кортикотропину, а также за-

медление метаболизма гормонов и уменьше-

ние их утилизации из-за снижения интенсив-

ности обменных процессов в тканях способст-

вуют сохранению неспецифических — стрес-

сорных

—

адаптивных реакций организма. Од-

нако реакции эти оказываются менее надеж-

ными: фаза резистентности стресса выражена

хуже, она легче переходит в фазу истощения.

Андрогенная функция сетчатой зоны с

возрастом заметно снижается.

Поджелудочная железа. Данные о возрас-

тных изменениях концентрации в крови сво-

бодных и связанных форм инсулина проти-

воречивы. Большинство исследователей от-

мечают уменьшение с возрастом активности

инсулиназы, повышение содержания в крови

инсулина и некоторое увеличение чувстви-

тельности к нему тканей. Последнее способ-

ствует повышению массы жира в целом, а

также синтезу холестерина и липопротеинов

низкой плотности, ускоряет развитие атеро-

склероза и метаболической иммунодепрес-

сии. Наряду с этим развивается существен-

ное накопление в крови инактивирующих

инсулин ингредиентов, природа которых

пока точно не установлена. Поэтому, не-

смотря на то что активность контринсуляр-

ных гормонов — адреналина и глюкагона,

оказывающих противоположное инсулину

действие на углеводный обмен, остается до-

статочно высокой, надежность регулирова-

ния углеводного обмена и уровня глюкозы в

крови уменьшается. Толерантность к глюкозе

снижается: вследствие истощения резервных

возможностей инсулярного аппарата возни-

кает угроза развития сахарного диабета.

Половые железы. В процессе старения

развивается значительное уменьшение или

даже прекращение их деятельности. У жен-

щин в постменопаузе основным источником

эстрогенов становится кора надпочечников,

что,

однако, не компенсирует падения гор-

монообразования в половых железах. В связи

с этим развивается регрессия вторичных по-

ловых признаков и нарушается обмен ве-

ществ, особенно липидов.

Снижение выработки мужских половых

гормонов у мужчин происходит постепенно и

позже, чем ограничение выработки женских

половых гормонов у женщин: сперматогенез и

половая потенция могут сохраняться до 80—

90 лет. Вместе с тем снижаются реакции тка-

ней на половые гормоны и выраженность по-

ловых признаков, уменьшается мышечная сила.

Раздел III

ФИЗИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА

Глава 11

СИСТЕМА КРОВИ

Система крови — совокупность органов кро-

ветворения, периферической крови, органов

кроверазрушения и нейрогуморального аппа-

рата регуляции (Г.Ф.Ланг).

11.1.

КРОВЬ КАК ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

ОРГАНИЗМА

11.1.1.

ПОНЯТИЯ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КРОВИ. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ

КОНСТАНТЫ

Внутренняя среда организма — это совокуп-

ность жидкостей, включающая кровь, лимфу,

тканевую и цереброспинальную жидкости.

Значение внутренней среды организма состо-

ит в том, что из нее ткани получают все необ-

ходимое для своей жизнедеятельности и от-

дают в нее метаболиты (продукты обмена ве-

ществ).

Состав крови. Кровь

—

жидкая ткань орга-

низма. Она состоит из плазмы (жидкая часть

крови) и форменных элементов — эритроци-

тов,

лейкоцитов, тромбоцитов. Плазмы со-

держится 55—60 %, форменных элементов —

40—45 %. Соотношение плазмы и формен-

ных элементов определяется при помощи

прибора гематокрита. Гематокритное чис-

ло — это количество форменных элементов

крови в процентах от общего объема крови

(в норме оно равно 40—45).

Количество крови в организме человека

составляет 5—9 % от массы тела, т.е. у чело-

века массой 65—70 кг количество крови 4,5—

6 л. В организме в состоянии покоя до 45—

50 % всей массы крови находится в кровяных

депо (селезенке, печени, легких и подкожном

сосудистом сплетении), являющихся резерву-

арами крови. В селезенке кровь может быть

почти полностью выключена из циркуляции,

а в печени и сосудистом сплетении кожи

кровь циркулирует в 10—20 раз медленнее,

чем в других сосудах.

Функции крови: 1) транспортная — до-

ставка тканям различных веществ; за счет

этого выполняются функции: а) дыхательная;

б) питательная; в) экскреторная; г) регуля-

ции постоянства температуры тела; д) регуля-

торная — участие в гуморальной регуляции

многих функций организма; 2) защитная —

участие в фагоцитозе, образовании антител.

Физико-химические свойства крови. Кровь

обладает тремя свойствами: а) суспензионны-

ми;

б) коллоидными; в) электролитными.

Суспензионные и коллоидные свойства крови

зависят от количества белков и от соотноше-

ния их различных фракций (альбумины, гло-

булины). Белки удерживают жидкую часть

крови в кровяном русле. Электролитные

свойства крови обусловлены содержанием в

ней разнообразных солей. Они обеспечивают

осмотическое давление крови, которое в нор-

ме составляет 6,6—7,6 атм. Кровь имеет сла-

бощелочную реакцию, ее рН 7,35—7,45.

Одним из показателей состояния внутрен-

ней среды организма является величина ос-

мотического давления плазмы крови. Функ-

ции клеток организма могут осуществляться

при относительном постоянстве этого пока-

зателя. Так, например, эритроциты, поме-

щенные в раствор хлорида натрия, имеющий

одинаковое с кровью осмотическое давление,

не изменяют ни своей формы, ни размера.

Раствор, имеющий одинаковое осмотическое

давление с кровью, называется изотоничес-

ким (0,85—0,9 % раствор натрия хлорида).

Раствор с более высоким осмотическим дав-

лением, чем осмотическое давление крови,

называется гипертоническим, а имеющий

более низкое давление — гипотоническим.

Часть осмотического давления, создаваемого

белками плазмы, называют онкотическим

давлением (25—30 мм рт.ст.).

Кислотно-основное состояние (КОС) орга-

низма является одним из важнейших и наи-

более стабильных параметров постоянства

внутренней среды. От соотношения водород-

ных и гидроксильных ионов во внутренней

среде организма зависят активность фермен-

тов,

интенсивность и направленность окис-

206

лительно-восстановительных реакций, про-

цессы обмена белков, углеводов и липидов,

функции различных органов и систем, про-

ницаемость биологических мембран. Актив-

ность реакции среды влияет на способность

гемоглобина связывать кислород и отдавать

его тканям. Активную реакцию среды оцени-

вают показателем рН, отражающим содержа-

ние в жидкостях ионов водорода. Величина

рН является одним из самых «жестких» пара-

метров крови и колеблется у человека в

норме в очень узких пределах — 7,35—7,45.

Более значительные изменения рН крови

связаны с патологическими нарушениями

обмена веществ. В других биологических

жидкостях и в клетках рН может отличаться

от рН крови. Так, в эритроцитах рН состав-

ляет 7,18—7,20. Сдвиг рН крови даже на 0,1

за указанные границы обусловливает нару-

шение функций сердечно-сосудистой, дыха-

тельной и других систем; сдвиг на 0,3 может

вызвать коматозные состояния, а на 0,4

—

за-

частую несовместим с жизнью. Кислотно-ос-

новное состояние (КОС) поддерживается

буферными системами крови, а регулируется

с помощью легких, желудочно-кишечного

тракта, почек.

Буферной системой называют смеси, ко-

торые обладают способностью препятство-

вать изменению рН среды при внесении в

нее кислот или оснований. Буферными свой-

ствами обладают смеси, которые состоят из

слабой кислоты и ее соли, содержащей силь-

ное основание, или из слабого основания и

соли сильной кислоты. Наиболее емкими бу-

ферными системами крови являются бикар-

бонатная, фосфатная, белковая и гемоглоби-

новая. Первые три системы особенно важ-

ную роль играют в плазме крови, а гемогло-

биновый буфер, самый мощный, действует в

эритроцитах.

Бикарбонатный буфер состоит из слабой

угольной кислоты Н

2

С0

3

и бикарбонатов:

NaHC0

3

в плазме и КНС0

3

в клетках. В нор-

мальных условиях (при рН крови около 7,4) в

плазме бикарбоната в 20 раз больше, чем уг-

лекислоты. При образовании в плазме избыт-

ка кислореагирующих продуктов ионы водо-

рода соединяются с анионами бикарбоната

(НС0

3

).

Бикарбонатный буфер способен ней-

трализовать и избыток оснований. В этом

случае ионы ОН" связываются углекислотой

и вместо самого сильного основания ОН" об-

разуется менее сильное НС0

3

, избыток кото-

рого в виде бикарбонатных солей выделяется

почками. До тех пор пока количество уголь-

ной кислоты и бикарбоната натрия изменя-

ется пропорционально и между ними сохра-

няется соотношение 1:20, рН крови остается

в пределах нормы, поэтому содержание со-

ставных частей бикарбонатного буфера явля-

ется важнейшим показателем кислотно-ос-

новного состояния организма.

Фосфатный буфер представлен солями

одно-

(NaH

2

P0

4

) и двузамешенных (Na

2

HP0

4

)

фосфатов. Фосфатная буферная система явля-

ется основной буферной системой клеток.

Механизм коррекции сводится к образованию

подвижных фосфатов в клетке и фосфорных

солей мочи. При нормальном рН в плазме со-

отношение одно- и двузамешенных фосфат-

ных солей составляет 1:4. Этот буфер участву-

ет в почечной регуляции КОС, а также в регу-

ляции реакции некоторых тканей. В крови же

его действие главным образом сводится к под-

держанию постоянства и воспроизводства би-

карбонатного буфера. Так, при избытке в

крови Н

2

С0

3

происходит обменная реакция:

Н

2

С0

3

+ Na

2

HP0

4

- NaHC0

3

+ NaH

2

P0

4

, т.е.

избыток Н

2

С0

3

устраняется, а концентрация

NaHC0

3

увеличивается, поддерживая посто-

янство отношений компонентов бикарбонат-

ного буфера.

Белковая буферная система является до-

вольно мощной. Белки плазмы крови содер-

жат достаточное количество кислых и основ-

ных радикалов. Поэтому они могут взаимо-

действовать с основаниями и кислотами.

Гемоглобиновый буфер является самой

емкой буферной системой. На его долю при-

ходится до 75 % всей буферной емкости

крови. Гемоглобин, как и другие белки, явля-

ется амфолитом. Свойства буферной системы

гемоглобину придает главным образом его

способность постоянно находиться в виде

двух форм

—

восстановленного (редуцирован-

ного) гемоглобина ННЬ, связывающего ионы

Н

+

, и окисленного (оксигемоглобина) КНЬ0

2

,

отдающего ионы Н

+

(см. раздел 12.3.2).

Гемоглобиновый буфер уменьшает закис-

ление среды также и с помощью образования

карбаминовой связи с С0

2

: ННЬСО, (см. раз-

дел 12.3.2).

Буферные системы стабилизируют рН

крови лишь на молекулярном уровне, но не

обеспечивают выведения из организма ос-

новных или кислых элементов. Регулируют

рН различные органы и системы, главными

из которых являются легкие и почки.

11.1.2.

СОСТАВ ПЛАЗМЫ И ЗНАЧЕНИЕ

ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Плазма — жидкая часть крови, остающаяся

после удаления из нее форменных элементов.

В ее состав входят неорганические (около

207

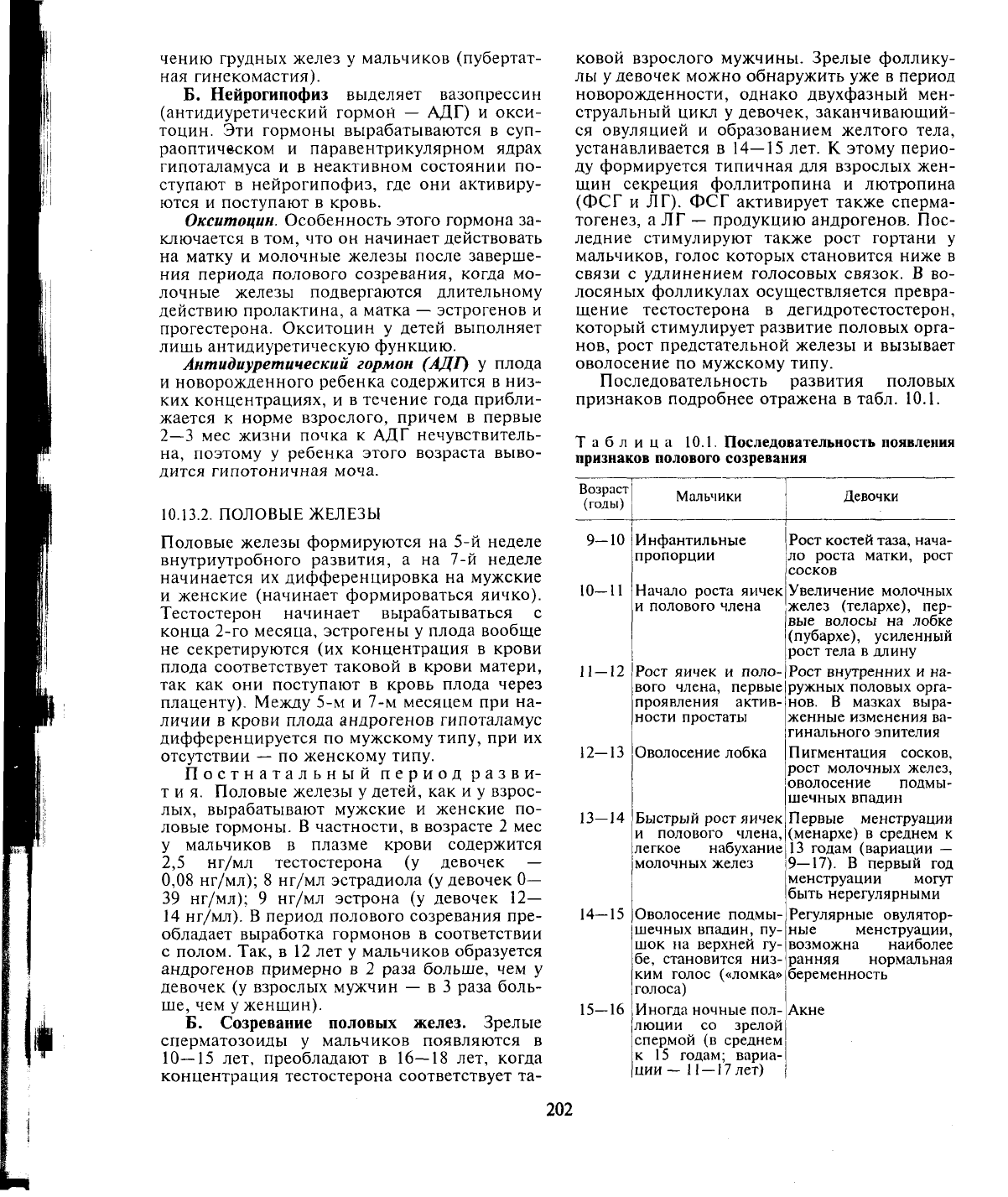

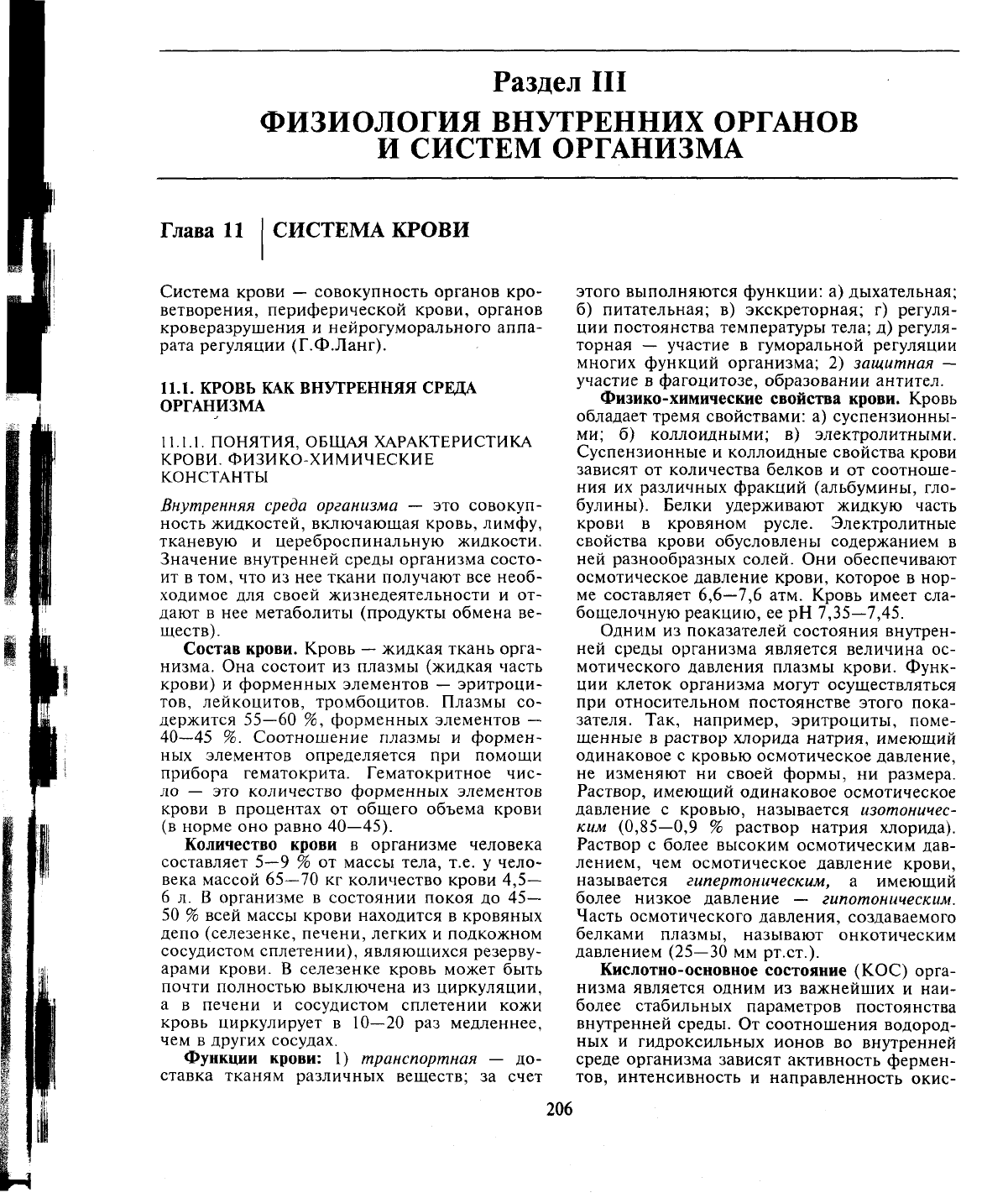

Схема 11.1. Состав плазмы крови

Вода

90%

Белки:

альбумины,

глобулины,

фибриноген

Органические вещества

9%

Азот-

содержащие

вещества:

мочевина,

мочевая

кислота,

аминокислоты

Неорганические вещества

1%

Безазотистые

вещества:

глюкоза,липиды,

фосфолипиды,

молочная,

пировиноградная

и

жирные кислоты

Биологически

активные

вещества:

ферменты,

гормоны,

витамины,

медиаторы

1 %) и органические (около 9 %) вещества,

90 % плазмы составляет вода (схема 11.1).

Неорганические вещества — минеральные

соли, которые создают осмотическое давле-

ние крови, рН, участвуют в процессе сверты-

вания крови. Органические вещества плазмы

включают ряд компонентов.

1.

Б е л к и (67—75 г/л), среди них альбу-

минов

—

37—41 г/л, глобулинов

—

30—34 г/л,

фибриногена 3,0—3,3 г/л. Значение белков:

1) обеспечивают коллоидно-осмотическое

(онкотическое) давление (25—30 мм рт.ст.);

2) образуют иммунные антитела; 3) участву-

ют в процессе свертывания крови (фибрино-

ген и другие плазменные факторы свертыва-

ния крови); 4) обеспечивают вязкость крови;

5) регулируют рН крови (белковый буфер);

6) выполняют транспортную функцию.

Альбумины составляют 50—60 % от общего

количества белков плазмы крови, образуются

в печени и костном мозге. Они обладают вы-

сокой гидрофильностью, играют главную

роль в создании онкотического давления

крови, выполняют транспортную функцию за

счет большого числа в них активных поляр-

ных диссоциированных групп (связывают и

переносят различные вещества, в частности

гормоны, лекарства), выполняют также пита-

тельно-пластическую функцию, так как яв-

ляются резервным белком при голодании.

Глобулины

составляют 35—40 % от общего

количества белков. С помощью электрофоре-

за на бумаге из глобулинов выделяют а,-, а

2

-,

В-

и у-фракции, а в агаровом геле обнаружи-

вают 7—8 фракций, в крахмальном или поли-

акриламидном геле — до 16—17 фракций, а

при иммуноэлектрофорезе получают до 30

фракций глобулинов. В состав глобулинов

входят: 1) липоидный компонент

—

липопро-

теиды (а- и В-глобулины); 2) углеводный

компонент — гликопротеиды (а,- и а

2

-гло-

булины); 3) металлы — металлопротеиды.

К ним относятся трансферрин (р-глобулин)

и церулоплазмин (а

2

-глобулин). Значение

глобулинов состоит в том, что они выполня-

ют защитную функцию, р- и у-глобулины яв-

ляются источником образования иммунных

антител, образующихся в ответ на поступле-

ние в организм чужеродных белков.

2.

Азотсодержащая часть плаз-

мы небелковой природы — это

промежуточные продукты обмена белка. Они

составляют остаточный азот. Основными

компонентами остаточного азота являются

азот мочевины, аминокислот (в основном

глутамина и глутаминовой кислоты), моче-

вой кислоты. Содержание остаточного азота

в крови составляет 14,3—28,6 ммоль/л. При

некоторых патологических состояниях содер-

жание остаточного азота в крови повышает-

ся — развивается азотемия. В зависимости от

причин она подразделяется на ретенционную

и продукционную. Ретенционная азотемия

наступает в результате недостаточного выде-

ления с мочой азотсодержащих продуктов

при нормальном поступлении их в кровяное

русло. Продукционная азотемия возникает

при избыточном поступлении азотсодержа-

щих продуктов в кровь как следствие усилен-

ного распада тканевых белков, например, из

злокачественной опухоли. Функция почек

при этом, как правило, не нарушена.

3.

Безазотистые органические

вещества — глюкоза, содержание ко-

торой в крови 3,3—5,5 ммоль/л, или 80—

120 мг%; молочная, пировиноградная кисло-

ты,

липиды (фосфолипиды, жирные кисло-

ты,

лецитин). Концентрация глюкозы в арте-

риальной крови выше, чем в венозной. Это

обусловлено непрерывным использованием

глюкозы клетками тканей и органов. Молоч-

ная кислота является продуктом гликолиза

208

(расщепления углеводов) и гликогенолиза

(расщепления гликогена). Увеличение кон-

центрации молочной кислоты в крови связа-

но в основном с усилением ее продукции в

мышцах, а также с понижением способности

печени превращать молочную кислоту в глю-

козу и гликоген. То же относится и к пирови-

ноградной кислоте. Содержание липидов в

крови колеблется в довольно широких преде-

лах и зависит от характера пищи. Значитель-

ная часть липидов в плазме крови представ-

лена в форме липопротеидов, связанных

главным образом с а- и р-глобулинами.

4.

В состав органических ве-

ществ плазмы крови входят также био-

логически активные вещества — ферменты,

витамины и гормоны.

11.2.

ФИЗИОЛОГИЯ ЭРИТРОЦИТОВ

11.2.1.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Эритроциты — самые многочисленные кле-

точные элементы крови; в зависимости от

размеров различают нормоциты, микроциты

и макроциты. У человека и других млекопи-

тающих эритроциты не имеют ядра, мито-

хондрий, белоксинтезирующей системы. Для

эритроцитов характерны гомогенная цито-

плазма и наличие в ней гемоглобина. На

долю белка гемоглобина приходится 34 %

общей и 90—95 % сухой массы эритроцитов.

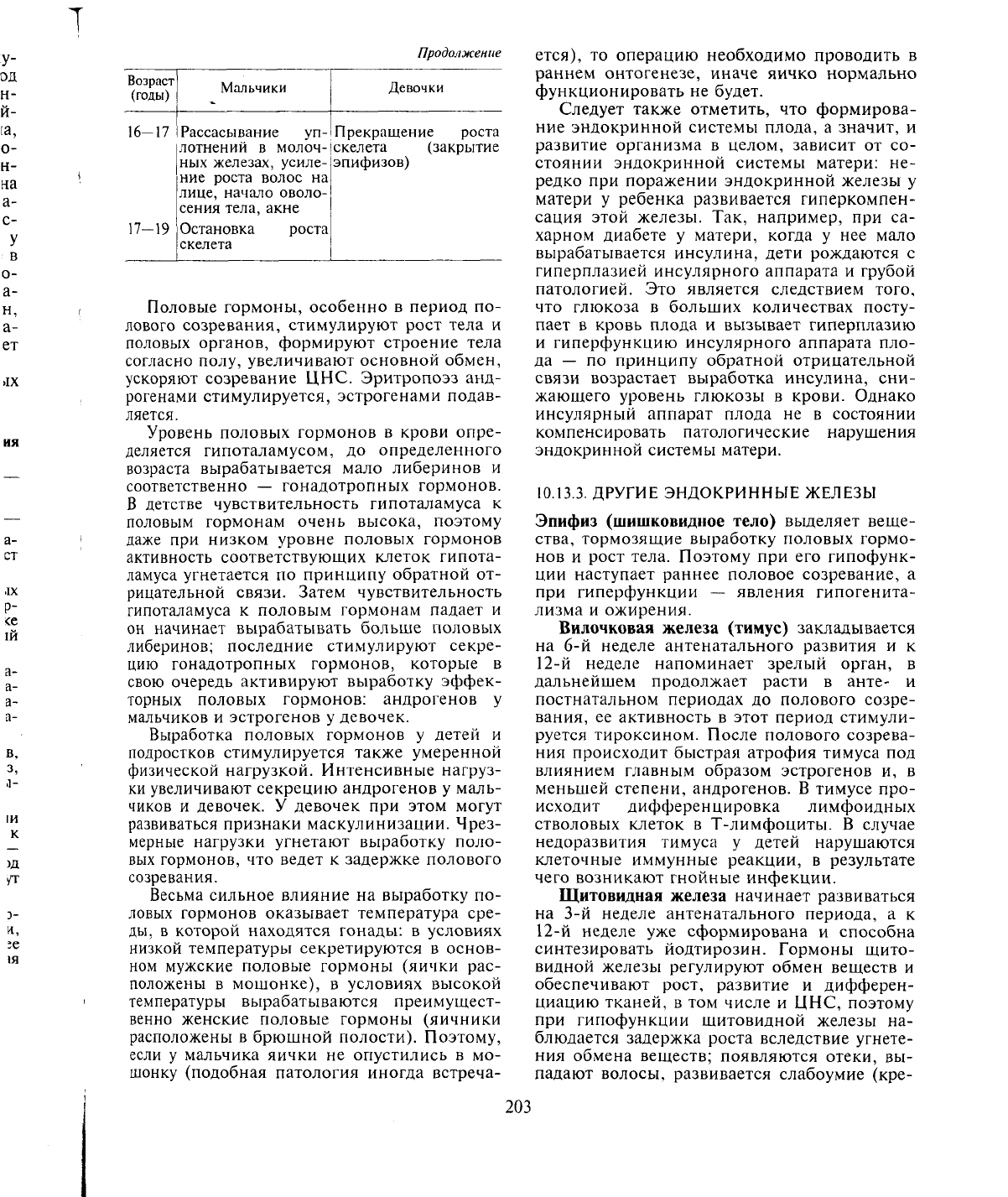

Исследование эритроцитов в сканирую-

щем электронном микроскопе позволило оп-

ределить наличие их различных (в зависи-

мости от поверхностной архитектоники)

форм в периферической крови. Около 85 %

всех эритроцитов составляют дискоциты,

имеющие форму двояковогнутого диска, что

обеспечивает некоторые диффузионные пре-

имущества, необходимые для выполнения

эритроцитами их основной функции — пере-

носа дыхательных газов крови (рис. 11.1).

При такой форме эритроцитов значительно

увеличивается их диффузионная поверх-

ность, которая у взрослого человека состав-

ляет суммарно около 3800 м

2

. Остальные

15 % эритроцитов имеют различную форму,

размеры и отростки на поверхности клетки.

В структуре эритроцитов различают стро-

му, которая состоит из остова клетки, и по-

верхностного слоя — мембраны. Строение

клеточной мембраны эритроцитов имеет

сходство с мембранами ядерных клеток. По-

мимо белка спектрина, в мембране и цито-

скелете эритроцитов обнаружены рецептор-

Рис.

11.1. Зрелые эритроциты.

ные белки — гликопротеиды, каталитические

белки — ферменты, играющие роль в транс-

порте ионов и образующие каналы в мембра-

не.

Одним из важных гликопротеидов явля-

ется гликофорин, содержащийся как на

внешней, так и на внутренней поверхностях

мембран эритроцитов. Гликофорин содержит

большое количество сиаловой кислоты и об-

ладает значительным отрицательным заря-

дом. В мембране он располагается неравно-

мерно, образует выступающие из мембраны

участки, которые являются носителями им-

мунологических детерминант, т.е. служат ре-

цепторами для вирусов и местами для при-

крепления агглютининов.

В отличие от мембран всех других клеток

организма мембрана эритроцитов легкопро-

ницаема для анионов НСОз, СГ, а также для

0

2

, С0

2

, Н

+

, ОН~, в то же время малопрони-

цаема для катионов К

+

и Na

+

. Проницае-

мость для анионов примерно в 1 млн раз

выше, чем для катионов. Толщина мембраны

эритроцитов, по данным разных авторов, ко-

леблется от 1 до 2 нм. Транспорт веществ

через мембрану эритроцитов осуществляется,

как и в других клетках (см. раздел 2.5).

Гиалоплазма эритроцита при электронной

микроскопии выглядит электронно-плотной,

содержит многочисленные гранулы гемогло-

бина размером 4—5 нм. Касаясь содержимого

эритроцитов, необходимо отметить в нем до

60 % воды и 40 % сухого остатка, причем, как

указывалось выше, 90—95 % сухого остатка

приходится на гемоглобин и 5—10 % состав-

ляют различные белки, глюкоза, липиды и

минеральные вещества. Другие клетки орга-

низма содержат значительно больше воды —

примерно 80 % и более.

Особенности строения эритроцитов, их

форма обусловливают различные физиологи-

ческие и физико-химические свойства эрит-

роцитов.

А

1.

Пластичность эритроцитов — это их

способность к обратимой деформации при

прохождении через микропоры и узкие изви-

тые капилляры диаметром до 2,5—3 мкм.

Свойство пластичности выражено у дискоид-

ных эритроцитов; размеры нормального дис-

коидного эритроцита составляют 7,2—

7,5 мкм. Пластичность эритроцита во многом

определяется особенностями строения ци-

тоскелета эритроцитов, расположением и со-

стоянием белковых молекул цитоскелета. По

мере старения эритроцитов их способность к

деформации снижается, а превращение их в

сфероциты (имеющие форму шара) за счет

изменения цитоскелета приводит к тому, что

они не могут проходить через капилляры

диаметром до 3 мкм и задерживаются крас-

ной пульпой селезенки. Такие эритроциты не

способны пройти в синус селезенки и фаго-

цитируются клетками мононуклеарной фаго-

цитирующей системы. Считают, что в про-

цессе старения эритроцитов возникает необ-

ратимая агрегация спектрина и гемоглобина,

что обусловливает нарушение структуры и

пластических свойств эритроцитов. Пластич-

ность эритроцитов зависит также от содержа-

ния и соотношения различных фракций ли-

пидов в мембране клеток, причем очень важ-

ным является соотношение фосфолипидов и

холестерина, которое определяет свойство

текучести мембраны эритроцитов и других

клеток. Данное соотношение выражается в

виде липолитического коэффициента (ЛК).

В норме

Липиды в мембранах эритроцитов нахо-

дятся почти исключительно в форме бислоя.

При увеличении количества лецитина воз-

растает проницаемость мембран эритроци-

тов.

При снижении количества холестерина,

изменении его положения в мембране проис-

ходит снижение стойкости эритроцитов, ме-

няются свойства текучести их мембран.

2.

Осмотическая стойкость эритроцитов.

Осмотическое давление в эритроцитах не-

сколько выше, чем в плазме крови, что обес-

печивает тургор клеток. Это создается высо-

кой внутриклеточной концентрацией белков

по сравнению с плазмой крови. При этом со-

держание низкомолекулярных веществ в эри-

троцитах значительно ниже, чем в плазме

крови.

При помещении эритроцитов в гипотони-

ческую среду может наступить осмотический,

или коллоидно-осмотический, гемолиз. По-

следний обусловлен тем, что вода поступает в

эритроциты до того момента, когда мембрана

разрывается и гемоглобин выходит в окружа-

ющую среду. В умеренно гипотонической

среде эритроциты приобретают сферическую

форму. Резистентность, или устойчивость

эритроцитов может резко снижаться при раз-

личных формах врожденных или приобретен-

ных гемолитических анемий. Изучение осмо-

тической резистентности эритроцитов у

взрослого здорового человека показало, что

примерно 50 % их гемолизируется в 0,43 %

растворе хлорида натрия. При помещении

эритроцитов в гипертоническую среду проис-

ходит их сморщивание, что связано с потерей

ими воды.

3.

Обеспечение креаторных связей эритро-

цитами. В настоящее время установлено, что

эритроциты, помимо транспорта дыхатель-

ных газов крови, обеспечивают идеальный

перенос различных веществ. Это позволяет

эритроцитам осуществлять межклеточные

взаимодействия. Обеспечение креаторных свя-

зей эритроцитами облегчается за счет боль-

шой суммарной поверхности и их постоян-

ного движения по организму. В эксперимен-

тальных исследованиях было убедительно по-

казано, что при повреждении структуры пе-

чени у крыс эритроциты начинают усиленно

транспортировать из костного мозга в печень

нуклеотиды, пептиды, аминокислоты, спо-

собствуя восстановлению структуры органа.

4.

Способность

эритроцитов к оседанию.

Удельный вес эритроцитов (1,096) выше, чем

плазмы крови (1,027), поэтому эритроциты в

пробирке с кровью, лишенной возможности

свертываться, способны медленно оседать на

дно.

В условиях физиологической нормы ско-

рость оседания эритроцитов невысока, что

обусловлено преобладанием в плазме крови

белков альбуминовой фракции. Альбумины

являются лиофильными коллоидами, создают

вокруг эритроцитов гидратную оболочку и

удерживают их во взвешенном состоянии.

Глобулины представляют собой лиофобные

коллоиды, способствуют уменьшению гидрат -

ной оболочки вокруг эритроцитов и отрица-

тельного поверхностного заряда их мембран,

что ведет к усилению агрегации эритроцитов.

Сопротивление таких агрегатов трению

меньше, чем отдельных эритроцитов, агрега-

ты быстрее оседают. В связи с этим важная

роль в обеспечении скорости оседания эрит-

роцитов (СОЭ) отводится соотношению аль-

буминовых и глобулиновых фракций крови,

т.е.

белковому коэффициенту (БК). В норме

_ [альбумины]

ьк

[глобулины]

1

^-^'-

210