Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

направленное влияние. Например, слюноот-

деление стимулируется и симпатическими, и

парасимпатическими волокнами: раздраже-

ние парасимпатического нерва

—

барабанной

струны — вызывает обильное выделение

жидкой слюны, при раздражении симпати-

ческого нерва слюна тоже образуется, но в

небольших количествах и со значительным

содержанием органических веществ. При фи-

зической нагрузке частота и сила сердечных

сокращений увеличиваются, а деятельность

желудка и кишечника угнетается вследствие

возбуждения симпатической нервной систе-

мы и уменьшения тонуса блуждающего

нерва.

Б.

Взаимодействие в периферическом отде-

ле ВНС реализуется на трех уровнях.

1.

Взаимодействие на эффекторной клет-

ке. В органах с двойной иннервацией одна и

та же эффекторная клетка имеет симпатичес-

кую и парасимпатическую иннервацию.

2.

Взаимодействие

на уровне нервных окон-

чаний.

В сердце, мышцах бронхов, желудоч-

но-кишечном тракте может наблюдаться ре-

ципрокное торможение высвобождения меди-

аторов из адренергических и холинергических

пресинаптических окончаний посредством

действия выделяемых ими медиаторов на пре-

синаптические рецепторы (см. рис. 9.7).

3.

Взаимодействие

в вегетативных гангли-

ях. Симпатические постганглионарные во-

локна осуществляют тормозное влияние на

сокращение желудка и кишечника посредст-

вом угнетения ганглионарных холинергичес-

ких нейронов с помощью пре- и постгангли-

онарных а-адренорецепторов. В симпатичес-

ких ганглиях имеются М-холинорецепторы,

активация которых ингибирует передачу с

преганглионарных симпатических волокон на

ганглионарные нейроны (механизмы и эф-

фекты этих влияний изучены недостаточно).

В.

Взаимодействие в центральном отделе

может проявляться в том, что при эмоцио-

нальном и физическом напряжениях симпа-

тическая нервная система возбуждается, а

тонус парасимпатической нервной системы

может уменьшаться. В результате этого уве-

личиваются частота и сила сердечных сокра-

щений, усиливается дыхание, повышается

обмен веществ, усиливается кровоснабжение

мышц — мобилизуются энергетические ре-

сурсы организма, а деятельность желудочно-

кишечного тракта тормозится. Симпатичес-

кая нервная система быстро мобилизует

энергетические ресурсы и активизирует фун-

кциональные ответы организма при стрессе.

Поэтому считают, что симпатические влия-

ния обеспечивают эрготропную регуляцию

приспособительных реакций, а парасимпати-

ческие влияния обеспечивают трофотропные

влияния, что также демонстрирует приспосо-

бительное взаимодействие отделов ВНС. Од-

нако симпатическая нервная система обеспе-

чивает не только мобилизацию энергетичес-

ких ресурсов организма в стрессовых ситуа-

циях, но и накопление энергетических ресур-

сов в период покоя организма.

9.9. ЦЕНТРЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ

А. Общая характеристика. Функции ядер

спинного мозга и ствола мозга, от нейронов

которых формируются вегетативные нервы

(преганглионарные симпатические и пара-

симпатические волокна), контролируются

вегетативными центрами, расположенными в

различных отделах головного мозга: 1) про-

долговатом мозге; 2) заднем мозге (мост и

мозжечок); 3) среднем мозге

—

серое вещест-

во водопровода; 4) промежуточном мозге —

гипоталамус; 5) конечном мозге — базальные

ганглии, кора большого мозга. Кора большо-

го мозга (особенно премоторная зона) полу-

чает афферентные импульсы от всех внутрен-

них органов и с помощью ВНС оказывает

влияние на эти органы (двусторонняя корти-

ко-висцеральная связь). Особое значение для

вегетативной регуляции имеет гипоталами-

ческая область.

Б.

Гипоталамус — высший вегетативный

центр, представляет собой небольшой отдел

головного мозга массой около 5 г; содержит

до 50 пар ядер, которые объединяются в 4

группы: преоптическую переднюю, среднюю,

наружную, заднюю. Организация афферент-

ных и эфферентных связей гипоталамуса

свидетельствует о том, что он является цент-

ром интеграции вегетативных и соматичес-

ких функций. Гипоталамические структуры

предопределяют качество вегетативного

обеспечения той или иной конкретной сома-

тической деятельности организма, приводя

режимы работы вегетативных эффекторов,

параметры обмена веществ в соответствие с

текущими потребностями организма. Гипо-

таламус имеет ряд структурно-функциональ-

ных особенностей.

1.

Обширность нервных и гуморальных

связей с другими областями ЦНС. Афферент-

ные сигналы от поверхности тела и внутрен-

них органов поступают в гипоталамус по вос-

ходящим путям через средний мозг и тала-

мус.

Эфферентные связи гипоталамуса с веге-

тативными и соматическими ядрами ствола

171

мозга и спинного мозга образованы полиси-

наптическими путями, идущими в составе

ретикулярной формации. Гипоталамус имеет

двусторонние связи с лимбической системой,

с корой большого мозга, с центральным

серым веществом среднего мозга. Особен-

ностью связей гипоталамуса с другими отде-

лами ЦНС является то, что эти связи осу-

ществляются не только нервными, но и ней-

росекреторными клетками, аксоны которых

идут в лимбическую систему, таламус, про-

долговатый мозг. Нейропептиды этих клеток

(опиоиды, вещество П, соматостатин, нейро-

тензин) выполняют медиаторную и модули-

рующую функции.

2.

Гипоталамус способен непосредственно

улавливать изменения химического состава

крови и

цереброспинальной

жидкости.

Это до-

стигается, во-первых, за счет мощной сети ка-

пилляров (до 2900 капилляров/мм

2

) и их ис-

ключительно высокой проницаемости; во-

вторых, за счет того, что в гипоталамусе име-

ются клетки, избирательно чувствительные к

изменениям параметров крови. Например,

гипоталамические нейроны чувствительны к

отклонениям рН крови, содержания ионов,

особенно К

+

и Na

+

, P0

2

и РС0

2

. В супраоп-

тическом ядре содержатся клетки, чувстви-

тельные к изменению осмотического давле-

ния крови, в переднем гипоталамусе — со-

держания половых гормонов, в вентромеди-

альном ядре — концентрации глюкозы. Име-

ются клетки, воспринимающие изменения

температуры крови. Все эти клетки факти-

чески выполняют функции рецепторов, улав-

ливая сдвиги констант внутренней среды ор-

ганизма. «Рецепторные» нейроны гипотала-

муса практически не адаптируются; они ге-

нерируют импульсы до тех пор, пока та или

иная константа организма не нормализуется

в результате адаптивного изменения работы

вегетативных эффекторов за счет эфферент-

ных влияний гипоталамуса. Эфферентные

влияния на вегетативные эффекторы гипота-

ламус осуществляет с помощью симпатичес-

кой и парасимпатической нервных систем, а

также с помощью эндокринных желез.

3.

Гипоталамус вырабатывает собствен-

ные гормоны — эффекторные

и регулирующие

выработку тройных гормонов гипофизом.

Стимулирующее влияние осуществляется с

помощью рилизинг-гормонов (либерины), а

тормозное — посредством ингибирующих

гормонов (статины). Гормоны гипоталамуса

высвобождаются из нервных отростков в об-

ласти срединного возвышения и через гипо-

таламо-гипофизарную портальную систему с

кровью поступают к аденогипофизу. Регуля-

ция по принципу обратной отрицательной

связи, в которой участвуют медиальный ги-

поталамус, гипофиз и периферические эндо-

кринные железы, осуществляется даже в от-

сутствие влияний вышележащих отделов

ЦНС.

Эффекторными гормонами гипотала-

муса являются окситоцин и вазопрессин.

Они вырабатываются в нейронах ядер перед-

ней группы гипоталамуса (супраоптические,

паравентрикулярные ядра) в неактивном со-

стоянии, затем поступают в нейрогипофиз,

где активируются и потом секретируются в

кровь.

4.

Отдельные

ядра гипоталамуса выполня-

ют обычно несколько функций, но у них име-

ются и основные функции. Роль различных

групп ядер гипоталамуса определяется их

связью с симпатическим или парасимпати-

ческим отделами ВНС. Раздражение передних

ядер гипоталамуса вызывает изменения в ор-

ганизме, подобные тем, которые наблюдают-

ся при активации парасимпатической нерв-

ной системы. В частности, отмечены умень-

шение частоты сердцебиений, снижение ар-

териального давления, сужение зрачков и

глазной щели, активация моторики желудоч-

но-кишечного тракта, усиление активности

желудочных желез, гипогликемия в результа-

те увеличения секреции инсулина. Передние

ядра гипоталамуса стимулируют половое со-

зревание, регулируют процессы теплоотдачи

(повреждение центра физической терморегу-

ляции ведет к перегреванию организма в ус-

ловиях повышенной температуры внешней

среды).

Напротив, раздражение задних ядер гипота-

ламуса сопровождается эффектами, аналогич-

ными стимуляции симпатической нервной

системы: возрастанием концентрации в крови

адреналина и норадреналина, расширением

зрачков и глазной щели, увеличением частоты

сердечных сокращений, повышением кровя-

ного давления, торможением моторики желу-

дочно-кишечного тракта. Задняя область ги-

поталамуса оказывает тормозящее влияние на

половое развитие. Разрушение задних ядер ги-

поталамуса сопровождается нарушением об-

мена веществ, механизмов химической термо-

регуляции (теплообразование).

Средняя группа ядер гипоталамуса играет

важную роль в формировании пищевого по-

ведения. Стимуляция латерального ядра ги-

поталамуса вызывает усиление потребления

пищи, а его двустороннее разрушение сопро-

вождается афагией — отказом от нее, что

ведет к истощению и гибели животного. Раз-

дражение вентромедиального ядра снижает

уровень пищевой мотивации, его разрушение

172

ведет к гиперфагии — повышенному потреб-

лению пищи, ожирению. В гипоталамусе ло-

кализуются центры регуляции цикла сон-

бодрствование.

В.

Другие центры, регулирующие вегета-

тивные функции. Лимбическая система вклю-

чает структуры древней и старой коры (гип-

покамп, периамигдалярная кора, грушевид-

ная извилина, энторинальная область, пояс-

ная извилина) и подкорковые структуры: об-

ласть перегородки, миндалевидный ком-

плекс, лимбическая зона среднего мозга, та-

ламус и гипоталамус. Раздражение отдельных

структур лимбической системы может вы-

звать изменения деятельности сердечно-со-

судистой, дыхательной, пищеварительной и

других систем. Эти влияния осуществляются

с помощью ВНС и эндокринных желез. Ре-

тикулярная формация управляет вегетатив-

ными функциями посредством активации

симпатической нервной системы, ее нейро-

ны формируют жизненно важные центры

продолговатого мозга

—

дыхательный, крово-

обращения. Таламус ограничивает поступле-

ние афферентной импульсации в кору боль-

шого мозга от внутренних органов, обеспечи-

вая ее большую активность в регуляции со-

матических функций. Мозжечок с помощью

симпатической нервной системы и эндо-

кринных желез также принимает участие в

регуляции функций внутренних органов. Об

этом свидетельствуют результаты опытов с

раздражением и удалением отдельных его

структур. Так, раздражение структур мозжеч-

ка вызывает сужение кровеносных сосудов,

расширение зрачка, учащение сердцебиений,

изменение интенсивности дыхания, крове-

творения, терморегуляторные реакции. Моз-

жечок стабилизирует гомеостазис — при его

удалении он становится неустойчивым, в

частности угнетается активность кишечных

желез и моторики желудочно-кишечного

тракта.

Кора

большого

мозга является высшим ин-

тегративным центром регуляции всех функ-

ций организма, в том числе и вегетативных.

В конце прошлого века В.Я.Данилевский ус-

тановил, что раздражение лобных долей

электрическим током ведет к изменению сер-

дечной деятельности и дыхательного ритма.

Позже было показано, что раздражение раз-

личных участков коры большого мозга, осо-

бенно лобных долей, может изменить дея-

тельность любого органа, имеющего вегета-

тивную иннервацию. Стимуляция двигатель-

ной зоны коры вызывает такие же изменения

деятельности сердечно-сосудистой системы

(увеличение минутного объема сердца, уси-

ление кровообращения в мышцах), как и ак-

тивная мышечная деятельность. Выработка

условных рефлексов на изменение интенсив-

ности функционирования внутренних орга-

нов также свидетельствует о важной роли

коры в регуляции функций внутренних орга-

нов (К.М.Быков).

Регулирующая функция центральных об-

разований осуществляется благодаря спон-

танной активности их нейронов, гумораль-

ным влиянием на центр и афферентной им-

пульсации от рабочего органа или системы

органов.

9.10. АФФЕРЕНТНЫЕ ПУТИ

ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

А. Общая характеристика. Вегетативные ре-

акции могут быть вызваны раздражением как

экстеро-, так и интерорецепторов, но легче

всего они вызываются раздражением собст-

венных рецепторов органа. Афферентные

пути от внутренних органов идут в ЦНС в со-

ставе вегетативных (симпатических и пара-

симпатических) и соматических нервов. При

этом большинство афферентных волокон

связывает орган со спинным и продолгова-

тым мозгом по сегментарному принципу. Од-

нако значительная часть афферентов являет-

ся надсегментарной — от одного и того же

органа импульсы идут в ЦНС по нескольким

нервным стволам в различные отделы ЦНС,

начиная от спинного и кончая продолгова-

тым мозгом (одни и те же отделы ЦНС посы-

лают импульсы ко многим внутренним орга-

нам).

Такой принцип афферентной иннерва-

ции внутренних органов обеспечивает более

надежную их регуляцию. При повреждении

отдельных афферентных путей оставшиеся

афференты могут компенсировать роль утра-

ченных проводников. Имеется и некоторая

избирательность, например, афферентация

от желудка осуществляется в большей степе-

ни по чревным нервам, афферентация от

тонкой кишки — в основном по блуждаю-

щим нервам.

Б.

Периферические афферентные пути

1.

В составе блуждающего нерва содержит-

ся до 90 % афферентных волокон (группы А, В

и С), подавляющее большинство которых —

тонкие безмиелиновые С-волокна; тела ней-

ронов этих волокон находятся в узловатом

ганглии.

2.

В тазовом нерве афферентные волокна

составляют 50 %.

3.

В составе симпатических стволов также

имеются А, В и С — афферентные волокна, в

173

совокупности они составляют 50 % от всего

количества волокон. Их рецепторы локализу-

ются в серозных оболочках и в стенках орга-

нов.

Большинство афферентных волокон

симпатических нервов также являются С-аф-

ферентами периферического происхождения.

Тела нейронов, от которых идут эти волокна,

локализуются в интра- и экстраорганных

превертебральных ганглиях. Часть этих аф-

ферентных волокон образует синапсы на

вставочных клетках экстраорганных гангли-

ев,

формируя афферентное звено перифери-

ческой экстраорганной вегетативной рефлек-

торной дуги. Вставочный нейрон контакти-

рует с эффекторным симпатическим нейро-

ном этого же ганглия. Часть афферентных

волокон симпатических нервов идет в спин-

ной мозг в составе задних корешков, т.е.

вместе с чувствительными соматическими

волокнами.

4.

Рецептивные поля внутренних органов

снабжены также чувствительными волокна-

ми,

являющимися отростками афферентных

нейронов межпозвоночных спинальных ган-

глиев и гомологичных им черепных узлов

[Ленгли Д., 1903; Лаврентьев Б.И., 1943].

В.

Сенсорные рецепторы афферентов ВНС

воспринимают различные изменения внут-

ренней среды, все они являются первичными

рецепторами.

1.

Механорецепторы воспринимают давле-

ние (например, в артериях, в мочевом пузы-

ре),

реагируют на растяжение стенок органов.

2.

Хеморецепторы воспринимают измене-

ния рН, электролитного состава содержимо-

го внутренних органов, Р0

2

и РС0

2

, кон-

центрации глюкозы и аминокислот, осмоти-

ческого давления.

3.

Терморецепторы реагируют на измене-

ния температуры, располагаются в основном

в желудочно-кишечном тракте.

4.

Болевые рецепторы реагируют на ноци-

цептивные воздействия. Наличие специали-

зированных болевых рецепторов лишь допус-

кается; предполагается, что болевые ощуще-

ния возникают при чрезмерном раздражении

любых висцерорецепторов.

5.

Полимодальные рецепторы (желудочно-

кишечного тракта) одновременно реагируют

на несколько воздействий.

Г.

Центральные афферентные пути ВНС.

Часть афферентных волокон ВНС, вступив в

спинной мозг, образует синапсы с промежу-

точными нейронами данного сегмента, со-

седних или расположенных выше сегментов.

Промежуточные нейроны образуют синапсы

с преганглионарными нейронами, образую-

щими эфферентную часть дуги вегетативного

рефлекса. Часть афферентных путей достига-

ет продолговатого мозга, где находится вто-

рой афферентный нейрон, посылающий свой

аксон в зрительный бугор к третьему аффе-

рентному нейрону. Аксон третьего афферент-

ного нейрона направляется в соматосенсор-

ную зону коры большого мозга. Восходящие

афферентные волокна дают большое количе-

ство коллатералей к нейронам ретикулярной

формации ствола мозга. В стволе мозга про-

межуточные нейроны являются полимодаль-

ными — они реагируют на импульсацию от

чувствительных соматических и вегетативных

путей. В таламусе зоны представительства

блуждающего и чревного нервов разделены,

но в обеих зонах одни и те же нейроны воз-

буждаются от импульсов, поступающих по

соматическим и вегетативным афферентным

путям. Аналогичным образом реагируют и

нейроны коры большого мозга. Это означает,

что от таламуса в кору большого мозга посту-

пает интегрированная информация. Специа-

лизированных зон в коре головного мозга,

воспринимающих импульсацию от внутрен-

них органов, не существует. Вызванные по-

тенциалы регистрируются в одних и тех же

участках I и II соматосенсорных областей

при раздражении экстеро- и интерорецепто-

ров.

В соматосенсорной зоне (постцентраль-

ная извилина) представительство чревного

нерва совпадает с представительством ниж-

них конечностей, блуждающего нерва — с

представительством верхних конечностей.

Корковые структуры вносят важный вклад в

процесс интеграции соматической и висце-

ральной информации, что важно для согла-

сования соматических и вегетативных ком-

понентов при осуществлении поведенческих

реакций организма.

Д.

Определенную роль в деятельности ВНС

играет афферентная импульсация от так назы-

ваемых «биологически активных точек» чело-

века. Их насчитывают до 700. По некоторым

данным, раздражение этих точек (акупункту-

ра, пальцевой точечный массаж) может вы-

звать изменение работы тех или иных внут-

ренних органов, снять головную боль, боль в

области сердца и др. Свойства «биологически

активных точек», их физиологическая роль

активно изучаются.

9.11.

ДУГА ВЕГЕТАТИВНОГО РЕФЛЕКСА

А. Отличительные особенности

1.

Главное отличие рефлекторной дуги

ВНС от таковой соматической нервной сис-

темы заключается в том, что она может за-

174

мыкаться вне ЦНС. Эффекторный нейрон

для симпатического отдела нервной системы

расположен экстраорган но — в пара- и пре-

вертебральных ганглиях, а для парасимпати-

ческой, как правило, внутри органа или в не-

посредственной близости от него. Это озна-

чает, что вегетативные рефлексы могут быть

не только центральными, как соматические

рефлексы, но и периферическими — экстра-

и интраорганными.

2.

Дуга центрального вегетативного реф-

лекса включает как минимум четыре нейро-

на:

чувствительный, промежуточный, преган-

глионарный и нейрон ганглия. Аксон преган-

глионарного нейрона из ЦНС, идет к экстра-

или интраорганному ганглию, где контакти-

рует с ганглионарным нейроном, от которого

постганглионарный безмиелиновый аксон

идет к эффекторной клетке или к элементам

интраорганной нервной системы.

3.

Дуга периферического вегетативного

рефлекса

может состоят из двух нейронов

—

афферентного и эфферентного.

4.

Афферентное звено дуги вегетативного

рефлекса может быть образовано как собст-

венными — вегетативными, так и соматичес-

кими афферентами. В дуге соматического

рефлекса афференты только собственные.

5. В дуге вегетативного рефлекса слабее

выражена

сегментированность, что повыша-

ет надежность вегетативной иннервации —

орган получает ее от многих сегментов спин-

ного мозга.

Б.

Классификация вегетативных рефлек-

сов.

По структурно-функциональной органи-

зации вегетативных рефлексов их можно

подразделить на следующие группы.

1.

По уровню замыкания рефлекторной ду-

ги различают центральные (различного уров-

ня) и

периферические

рефлексы, которые под-

разделяются на интра- и экстраорганные.

Дуга экстраорганного периферического реф-

лекса замыкается в превертебральных симпа-

тических ганглиях. Клеточные тела чувстви-

тельных нейронов могут располагаться либо

в самом ганглии, в непосредственной близос-

ти от эффекторного нейрона, либо в гангли-

ях стенок внутренних органов. Благодаря

этим местным рефлекторным дугам в эффек-

торном нейроне поддерживаются необходи-

мый уровень активности и сохранение реф-

лекторной деятельности при децентрализа-

ции узла. Предполагается наличие аксон-

рефлекса — изменения деятельности участка

органа при раздражении другого участка

этого же или другого органа, осуществляе-

мых с помощью разветвлений одного аксона.

Раздражение одной ветви аксона эффектор-

ного нейрона вызывает ретроградное распро-

странение возбуждения до участка разветвле-

ния аксона, переход возбуждения на другую

ветвь аксона, а по ней — к эффекторным

клеткам этого же или другого органа. Однако

прямых убедительных данных, свидетельст-

вующих, что аксон-рефлекс возникает в фи-

зиологических условиях, не существует.

2.

Висцеро-висцеральные рефлексы — реф-

лексы, рецептивные поля которых локализу-

ются в одном из внутренних органов. Вмес-

те с тем ответные реакции при этих рефлек-

сах могут проявиться в изменениях актив-

ности других внутренних органов, например

изменении деятельности желудка при на-

полнении тонкой кишки, изменении интен-

сивности сокращений одного отдела кишки

при наполнении другого. Дуга этих рефлек-

сов может замыкаться на различных уров-

нях — интраорганно, экстраорганно в превер-

тебральных ганглиях или в ЦНС на различном

уровне.

3.

Соматовисцеральные

рефлексы

—

изме-

нение деятельности внутренних органов при

раздражении соматических рецепторов.

Примером может служить рефлекс Данини—

Ашнера — уменьшение частоты сердцебие-

ний при надавливании на глазные яблоки,

уменьшение мочеобразования при болевом

раздражении кожи. Раздражение проприоре-

цепторов (мышечных, сухожильных и сус-

тавных сумок) во время физической нагруз-

ки ведет к усилению сердечной деятельнос-

ти,

дыхания, метаболизма — вегетативному

обеспечению физической нагрузки. Аффе-

рентное звено этих рефлексов относится к

соматической нервной системе, а эфферент-

ное — к ВНС.

4.

Висцеро-соматические рефлексы — из-

менение соматической деятельности при воз-

буждении афферентных рецепторов ВНС.

Например, раздражение механо- и хеморе-

цепторов синокаротидной рефлексогенной

зоны сопровождается торможением общей

двигательной активности. Сильное раздраже-

ние рецепторов желудочно-кишечного тракта

может вызвать сокращение мышц, движение

конечностей. При заболеваниях внутренних

органов, например при холецистите или ап-

пендиците, возникает напряжение мышц в

области, соответствующей локализации пато-

логического процесса, наблюдается покрас-

нение участка кожи, иннервируемого аффе-

рентами и эфферентами одноименного сег-

мента спинного мозга. Покраснение кожи

обусловлено тормозным действием аффе-

рентных волокон от пораженного органа на

симпатические сегменты спинного мозга, из

175

которых выходят нервные волокна, суживаю-

щие кожные сосуды. Последние при этом

расширяются, кожа становится более крас-

ной и теплой. Защитное напряжение мышц

брюшной стенки, например, при аппендици-

те связано с возбуждающим действием чувст-

вительных волокон на мотонейроны. Важ-

ным диагностическим признаком для врача

служат так называемые зоны Захарьина—Геда.

Это зоны повышенной тактильной (гиперес-

тезия) и болевой (гипералгезия) чувствитель-

ности в области проекции на участках кожи

пораженных внутренних органов. Гипересте-

зия и гипералгезия, по-видимому, возникают

из-за того, что кожные и висцеральные аф-

ферентные волокна, принадлежащие опреде-

ленному сегменту спинного мозга, конверги-

руют к одним и тем же нейронам таламуса и

особенно коры большого мозга.

9.12. ТОНУС ВЕГЕТАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ

Многие преганглионарные и ганглионарные

вегетативные нейроны обладают постоянной

активностью, называемой тонусом.

А. Значение тонуса вегетативных центров

заключается в том, что один и тот же центр с

помощью одних и тех же эфферентных нерв-

ных волокон может вызвать двоякий эффект

в деятельности органа. Так, например, в ре-

зультате наличия тонуса сосудосуживающих

симпатических нервов гладкие мышцы сосу-

дов находятся в состоянии некоторого сокра-

щения. От степени этого сокращения зависит

поперечное сечение сосудов: увеличение то-

нуса сосудосуживающих нервов ведет к суже-

нию сосудов, к увеличению их гидродинами-

ческого сопротивления и к уменьшению кро-

вотока в них. При системном повышении то-

нуса сосудов повышается артериальное дав-

ление. Напротив, уменьшение тонуса сосудо-

суживающих нервов ведет к расширению со-

судов и увеличению кровотока в них, к сни-

жению артериального давления. Ярко выра-

жен тонус блуждающего нерва для сердца.

Поскольку этот нерв оказывает тормозящее

влияние на деятельность сердца, он постоян-

но сдерживает частоту сердечных сокраще-

ний. Уменьшение тонуса блуждающего нерва

сопровождается увеличением частоты серд-

цебиений. Приведенные примеры свидетель-

ствуют о важной роли тонуса вегетативных

центров в приспособительном регулировании

функций внутренних органов.

Б.

Степень выраженности тонуса эффе-

рентного нерва можно измерить с помощью

регистрации электрических импульсов — их

частота в волокнах вегетативной нервной

системы в покое колеблется в пределах 0,1—5

Гц.

Тонус симпатических нервов подвержен

циркадианным колебаниям

—

днем она боль-

ше,

ночью меньше.

Считают, что во время сна возрастает

тонус парасимпатического отдела ВНС. Од-

нако это не согласуется с рядом известных

фактов. Известно, что парасимпатическая

нервная система стимулирует моторику и

секрецию желудочно-кишечного тракта, а

ночью и секреция, и моторика угнетаются.

Считали, что преимущественное протекание

родов ночью также свидетельствует о по-

вышении тонуса парасимпатического отдела

ВНС,

однако миометрий беременных жен-

щин и рожениц в отличие от миометрия

не беременных не чувствителен к ацетилхо-

лину.

В.

Деление лиц на симпатикотоников и

парасимпатикотоников на основании интен-

сивности деятельности внутренних органов не

убедительно. Это касается и животных раз-

ных видов. Нередко животных с высокой

частотой сердечных сокращений (ЧСС) на-

зывают симпатотониками (кролик, морская

свинка), а животных с низкой ЧСС в покое

(например, собака) — парасимпатотониками.

Однако такое деление не обосновано. Тонус

симпатического нерва у различных видов жи-

вотных для сердца не выражен — блокада

симпатических нервов не изменяет ЧСС, в

том числе и у так называемых симпатотони-

ков (кролик, морская свинка). Не выражен у

этих животных и тонус блуждающего нерва.

Тонус симпатических нервов, иннервирую-

щих сосуды, выражен не для всех органов.

Так, симпатическая денервация сосудов

почки не сопровождается их расширением, у

сосудов мышц вазодилататорный эффект не-

стойкий, а вазодилатация сосудов мозга и

сердца выражена слабо. Напротив, расшире-

ние сосудов кожи и желудочно-кишечного

тракта после их денервации выражено хоро-

шо.

Тонус блуждающего нерва для сердца хо-

рошо выражен только у тех животных, кото-

рые ведут активный образ жизни (много бе-

гают),

например у собаки. Хорошо выражен

тонус блуждающего нерва у человека, поэто-

му введение в организм с лечебной целью ат-

ропина, блокирующего М-холинорецепторы,

сопровождается тахикардией. Чем больше

двигательная активность человека, тем выше

тонус блуждающих нервов. Особенно высок

он у спортсменов (бегунов) — уменьшение

тонуса блуждающих нервов обеспечивает

весьма быстрое ускорение сердцебиений при

беге.

176

Считают, что наиболее характерными призна-

ками

симпатикотонии

у человека являются уча-

щенный пульс и отсутствие потливости. Однако

учащение сердцебиений может быть следствием

сниженного тонуса блуждающего нерва либо по-

вышенной функции щитовидной железы. Соглас-

но этому мнению, у

ваготоников,

напротив, на-

блюдается замедление пульса, повышенная пот-

ливость, склонность к покраснениям, желудоч-

ным расстройствам. Из всех этих симптомов, с

нашей точки зрения, только брадикардия может

свидетельствовать о ваготонии. Брадикардия мо-

жет быть следствием и сниженного обмена веществ.

Известно, что у мелких животных, например мы-

шей, вследствие высокого обмена веществ частота

сердечных сокращений доходит до 600 уд/мин (у

собаки

—

90, у человека 60—80). Что касается же-

лудочных расстройств, то они могут быть резуль-

татом заболеваний. Потовые железы парасимпа-

тической иннервации вообще не имеют, поэтому

потливость не может служить критерием вагото-

нии. Покраснение кожи с парасимпатической

нервной системой также не связано, так как кож-

ные сосуды, как и большинство других сосудов

организма, не имеют парасимпатической иннер-

вации — покраснение кожи является следствием

снижения тонуса симпатических сосудосуживаю-

щих нервов или выброса катехоламинов в кровь,

которые в физиологических дозах возбуждают

только бета-адренорецепторы. Сосуды при этом

расширяются, что и ведет к покраснению кожи.

Таким образом, большинство перечисленных

признаков не может служить критерием деления

лиц на симпатикотоников и парасимпатикотони-

ков.

Необходимы поиски других показателей, со-

вокупность которых позволила бы оценить состо-

яние ЦНС, в том числе и ВНС (вегетативный

портрет).

Г.

Основные факторы, обеспечивающие

формирование тонуса вегетативных центров.

1.

Спонтанная активность нейронов того

или иного центра. Особенно высокий уровень

спонтанной активности характерен для нейро-

нов ретикулярной формации, являющихся со-

ставной частью многих центров ствола мозга.

2.

Поток афферентных импульсов в ЦНС от

различных рефлексогенных зон, в том числе

и от проприорецепторов.

3.

Действие биологически активных веществ

и метаболитов непосредственно на клетки

центра: ССЬ, например, возбуждает клетки

дыхательного центра.

Выраженность тонуса интраорганной

нервной системы определяется теми же фак-

торами, что и тонус ЦНС. В интраорганных

ганглиях, как показали исследования послед-

них лет (А.Д.Ноздрачев и др.), имеются клет-

ки-осцилляторы, как и в ЦНС, обладающие

спонтанной активностью и поддерживающие

некоторый тонус интраорганной нервной

системы.

9.13.

ТРОФИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ

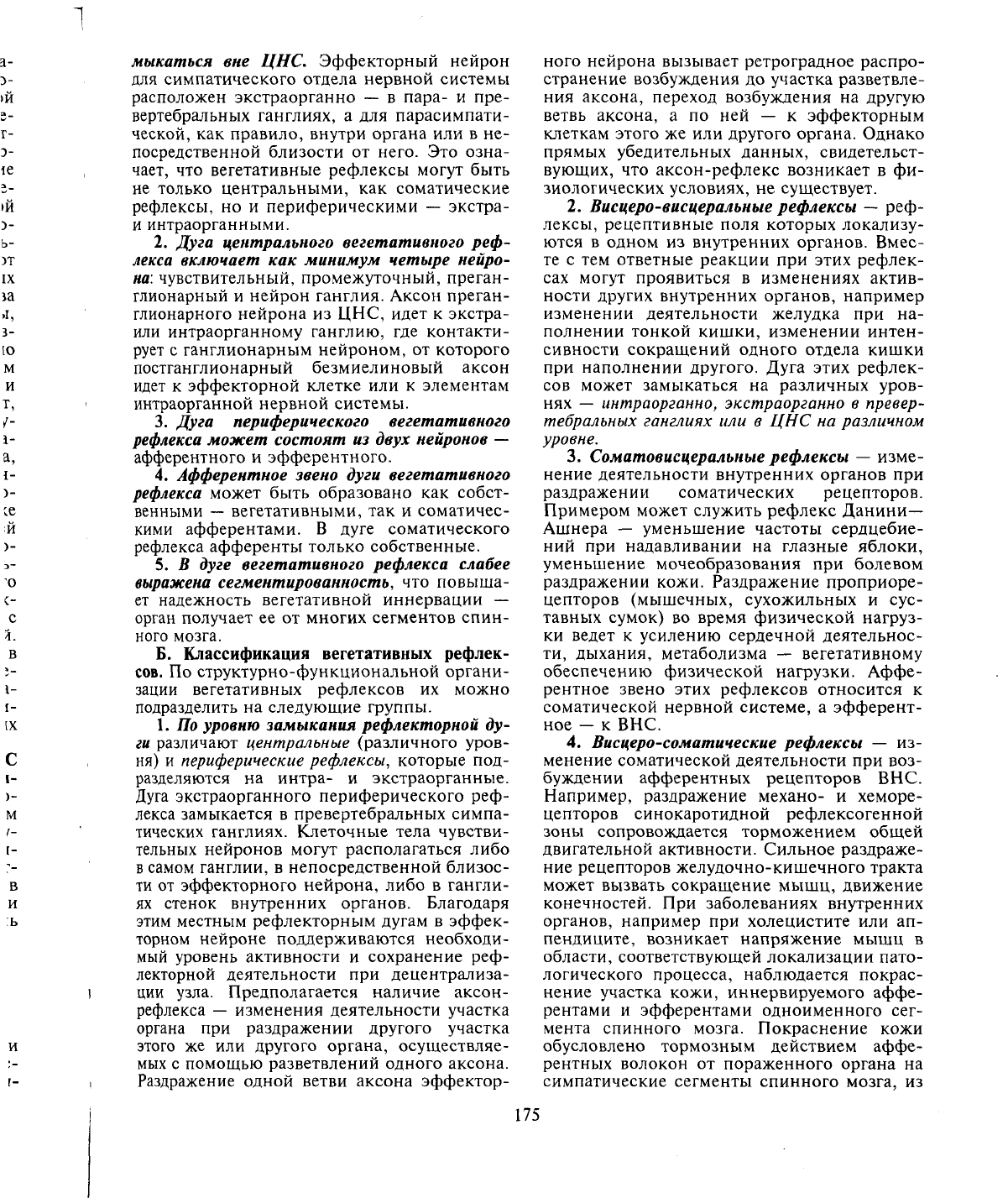

Идею о трофическом действии НС сформу-

лировал И.П.Павлов. В опыте на собаке он

обнаружил симпатическую веточку, идущую

к сердцу, раздражение которой вызывает уси-

ление сердечных сокращений без изменения

их частоты (усиливающий нерв Павлова).

Впоследствии было показано, что раздраже-

ние симпатического нерва, действительно,

усиливает в сердце обменные процессы. Раз-

вивая идею И.П.Павлова, Л.А.Орбели и

А.Г.Гинецинский в 20-х годах (XX в.) обна-

ружили усиление сокращений утомленной

скелетной мышцы при раздражении идущего

к ней симпатического нерва (феномен Орбе-

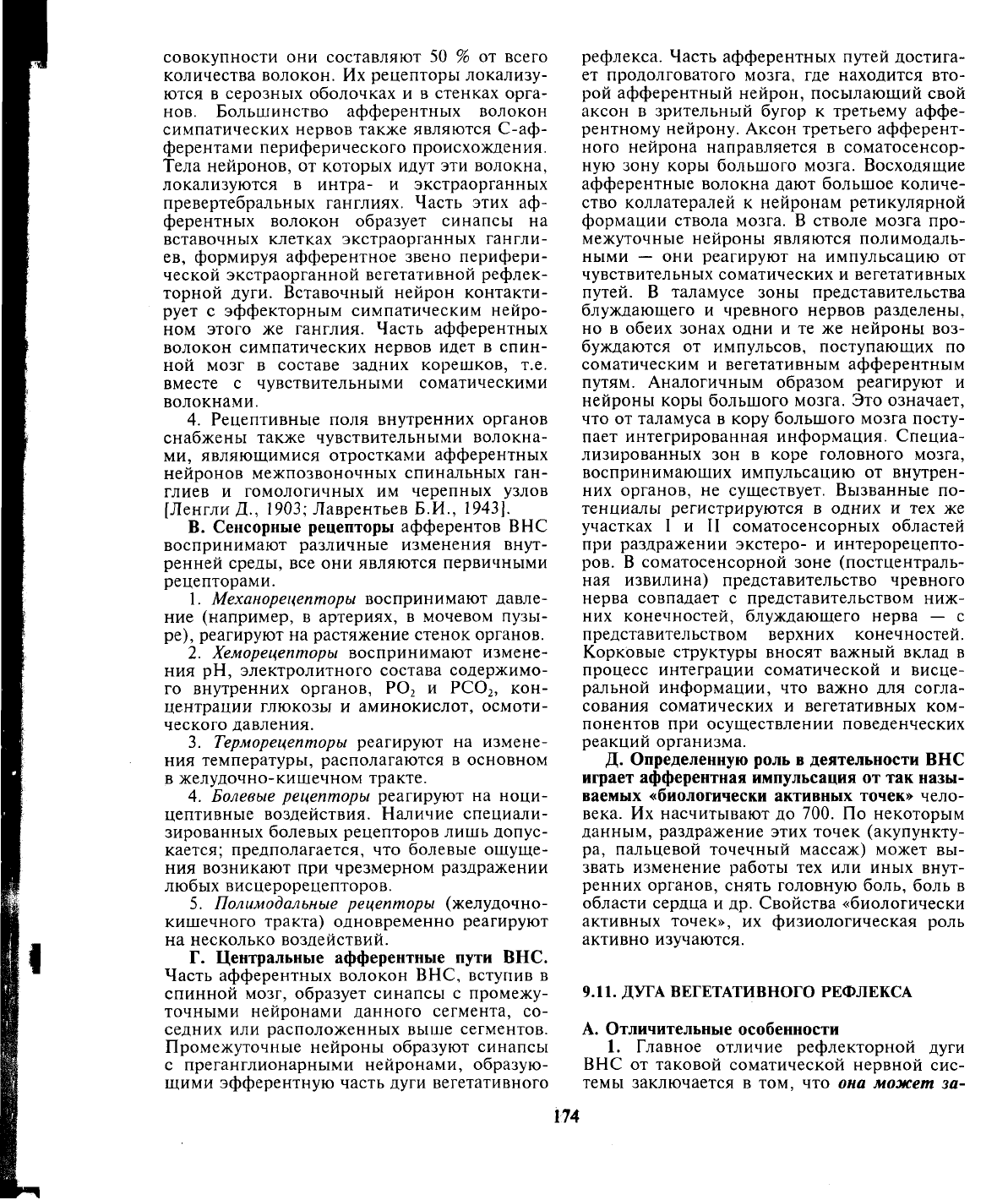

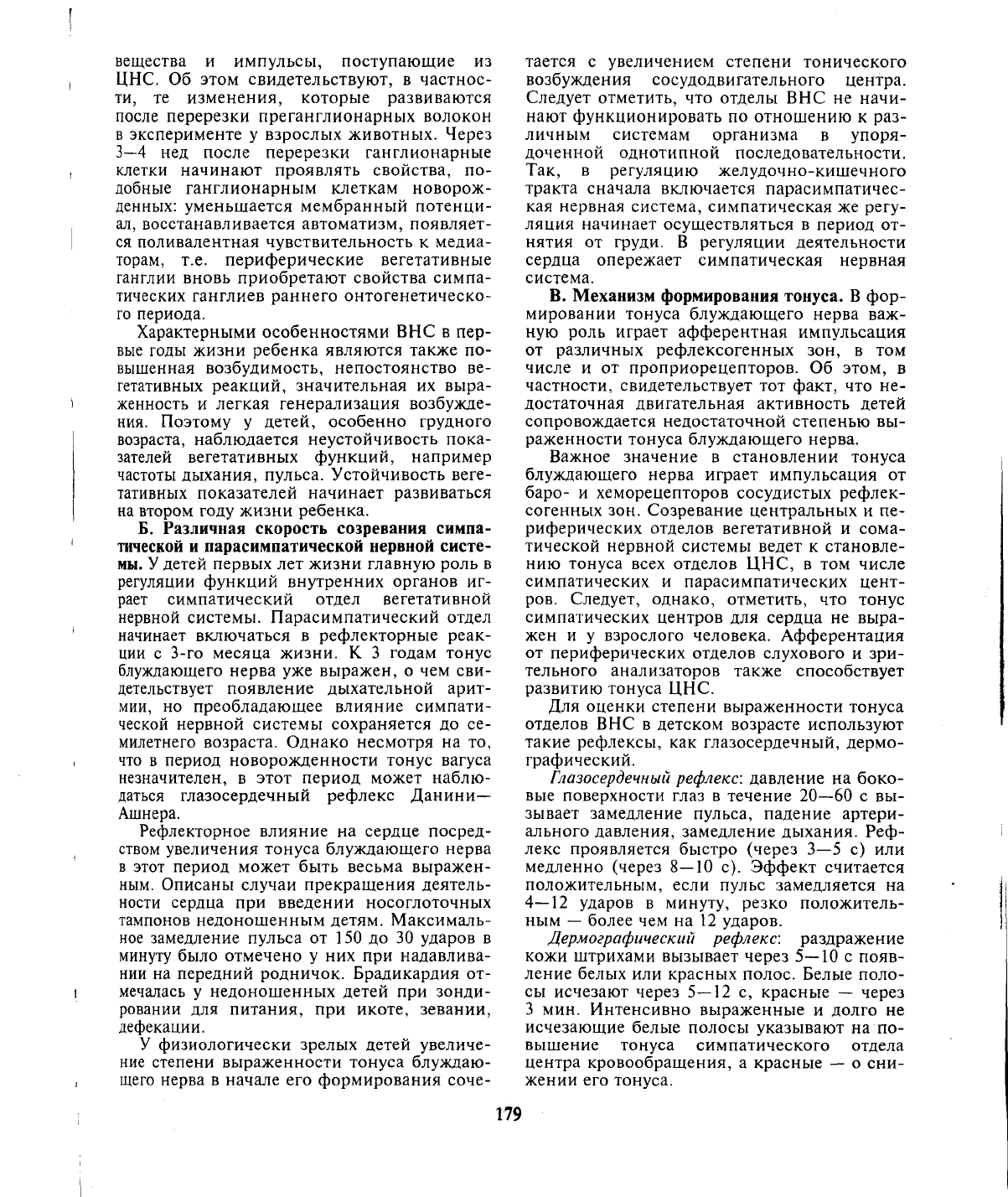

ли—Гинецинского, рис. 9.8). Считается, что

усиление сокращений утомленной мышцы в

опыте Орбели—Гинецинского связано с ак-

тивацией в ней обменных (трофических)

процессов под влиянием норадреналина. По-

лагают, что норадреналин, выделяющийся из

окончаний симпатических постганглионаров

сосудистых сплетений, активируя специфи-

ческие рецепторы мембраны мышечных во-

локон, запускает каскад химических реакций

в цитоплазме, ускоряющих ее обменные

(трофические) процессы.

В дальнейшем было установлено, что раз-

дражение симпатических нервов улучшает не

только функциональные характеристики ске-

летных мышц, но повышает возбудимость

периферических рецепторов и структур ЦНС.

Такое действие симпатической нервной сис-

темы Л.А.Орбели назвал адаптационно-тро-

фическим. Трофическое действие на ткань

присуще всем нервам, но наиболее ярко оно

выражено у симпатической НС. Предполага-

ется наличие трофогенов в нервных оконча-

ниях. К трофогенам относят нуклеотиды, не-

которые аминокислоты, простагландины, ка-

техоламины, серотонин, ацетилхолин, слож-

ные липиды, ганглиозиды. Многие из пере-

численных веществ являются медиаторами —

понятие «трофоген», по-видимому, является

собирательным. Трофическое действие сома-

тической НС ярко иллюстрируется результа-

том перерезки нервных стволов. Так, в норме

плотность внесинаптических холинорецепто-

ров на мышечном волокне в 1000 раз мень-

ше,

чем на постсинаптической мембране. Но

уже через несколько дней после денервации

число рецепторов на мышечном волокне

сильно возрастает и становится таким, как

у новорожденных. Это связано с прекраще-

нием трофических воздействий нервного во-

локна.

177

Рис. 9.8. Повышение работоспо-

собности утомленной изолиро-

ванной икроножной мышцы ля-

гушки (1) при раздражении сим-

патических волокон (2) (по Орбе-

ли—Гинецинскому) при ритми-

ческом раздражении нервно-мы-

шечного препарата (3).

Трофическое действие на иннервируемые

ткани оказывают и афферентные нервные во-

локна. Так, адекватная стимуляция или раз-

дражение электрическим током терминалей

специфической популяции первичных сен-

сорных нейронов, тела которых лежат в спи-

нальных ганглиях, ведет к освобождению

терминалями афферентных волокон хими-

ческих веществ, оказывающих специфичес-

кое действие на окружающую ткань. Этими

веществами являются преимущественно ней-

ропептиды. Наиболее часто при этом выяв-

ляются субстанции Р и пептид, родственный

гену кальцитонина. Они не только несут аф-

ферентную информацию, но и оказывают

трофическое влияние на иннервируемые

ткани.

В свою очередь биологически активные

вещества, вырабатываемые разными клетка-

ми организма, оказывают трофическое дей-

ствие на саму нервную систему. Об этом сви-

детельствует явление угнетения активности

ферментов, ответственных за синтез ацетил-

холина в преганглионарных симпатических

нейронах, после разрушения ганглионарного

симпатического нейрона. Преганглионарные

симпатические нейроны находятся в боковых

рогах спинного мозга. По-видимому, имеется

несколько нейрональных факторов, регули-

рующих рост, развитие нервных клеток и

функционирование зрелых нервных клеток.

Одним из таких веществ является фактор

роста нервов (ФРН). Это инсулиноподобное

вещество наиболее сильно стимулирует рост

симпатических и спинномозговых ганглиев.

Если в организм новорожденных животных

ввести антитела к ФРН, то в симпатической

нервной системе развиваются дегенератив-

ные изменения. Наибольшее количество

ФРН вырабатывается в слюнных железах;

продуцируется ФРН также гладкомышечны-

ми волокнами стенок внутренних органов.

Обнаружено также вещество, регулирующее

рост и развитие мотонейронов спинного

мозга.

Считают, что адаптационно-трофическое

действие оказывают многие нейропептиды

—

либерины, соматостатин, энкефалины, эн-

дорфины, брадикинин, нейротензин, холе-

цистокинин, фрагменты АКТГ, окситоцин.

9.14. ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ

Вегетативная нервная система (ВНС) в онто-

генезе претерпевает существенные структур-

ные и функциональные изменения; меняется

доля участия ее отделов в регуляции функций

организма.

А. Структурно-функциональная характе-

ристика. ВНС новорожденных характеризует-

ся своей незрелостью, проявлениями чего яв-

ляются небольшой мембранный потенциал

нейронов вегетативных ганглиев — 20 мВ (у

взрослых — 70—90 мВ), медленное проведе-

ние возбуждения, автоматизм симпатических

нейронов. Медиатором симпатических ган-

глиев является адреноподобное вещество (у

взрослых — ацетилхолин), отмечается поли-

валентная чувствительность нейронов вегета-

тивных ганглиев (к ацетилхолину, норадре-

налину); Н-холинергические синапсы появ-

ляются со второй недели жизни; развитие хо-

линергической передачи в ганглиях идет

одновременно с процессом миелинизации

преганглионарных волокон. В процессе он-

тогенеза число холинергических синапсов в

структурах ВНС постепенно увеличивается.

Специализация медиаторов в онтогенезе до-

стигается как за счет формирования в клет-

ках рецептивных структур, высокочувстви-

тельных к действию медиаторов, так и за счет

более строгой локализации образования и

выделения медиаторов.

Автоматизм клеток симпатических гангли-

ев и низкий мембранный потенциал симпа-

тических нейронов новорожденных объясня-

ются функциональными особенностями мем-

браны нейронов, обладающей высокой про-

ницаемостью для ионов натрия, что приво-

дит также к спонтанной активности этих

нейронов.

Важную роль в созревании и формирова-

нии функции периферических ганглионар-

ных клеток играют биологически активные

178

вещества и импульсы, поступающие из

ЦНС.

Об этом свидетельствуют, в частнос-

ти,

те изменения, которые развиваются

после перерезки преганглионарных волокон

в эксперименте у взрослых животных. Через

3—4 нед после перерезки ганглионарные

клетки начинают проявлять свойства, по-

добные ганглионарным клеткам новорож-

денных: уменьшается мембранный потенци-

ал,

восстанавливается автоматизм, появляет-

ся поливалентная чувствительность к медиа-

торам, т.е. периферические вегетативные

ганглии вновь приобретают свойства симпа-

тических ганглиев раннего онтогенетическо-

го периода.

Характерными особенностями ВНС в пер-

вые годы жизни ребенка являются также по-

вышенная возбудимость, непостоянство ве-

гетативных реакций, значительная их выра-

женность и легкая генерализация возбужде-

ния. Поэтому у детей, особенно грудного

возраста, наблюдается неустойчивость пока-

зателей вегетативных функций, например

частоты дыхания, пульса. Устойчивость веге-

тативных показателей начинает развиваться

на втором году жизни ребенка.

Б.

Различная скорость созревания симпа-

тической и парасимпатической нервной систе-

мы.

У

детей первых лет жизни главную роль в

регуляции функций внутренних органов иг-

рает симпатический отдел вегетативной

нервной системы. Парасимпатический отдел

начинает включаться в рефлекторные реак-

ции с 3-го месяца жизни. К 3 годам тонус

блуждающего нерва уже выражен, о чем сви-

детельствует появление дыхательной арит-

мии, но преобладающее влияние симпати-

ческой нервной системы сохраняется до се-

милетнего возраста. Однако несмотря на то,

что в период новорожденное™ тонус вагуса

незначителен, в этот период может наблю-

даться глазосердечный рефлекс Данини—

Ашнера.

Рефлекторное влияние на сердце посред-

ством увеличения тонуса блуждающего нерва

в этот период может быть весьма выражен-

ным. Описаны случаи прекращения деятель-

ности сердца при введении носоглоточных

тампонов недоношенным детям. Максималь-

ное замедление пульса от 150 до 30 ударов в

минуту было отмечено у них при надавлива-

нии на передний родничок. Брадикардия от-

мечалась у недоношенных детей при зонди-

ровании для питания, при икоте, зевании,

дефекации.

У физиологически зрелых детей увеличе-

ние степени выраженности тонуса блуждаю-

щего нерва в начале его формирования соче-

тается с увеличением степени тонического

возбуждения сосудодвигательного центра.

Следует отметить, что отделы ВНС не начи-

нают функционировать по отношению к раз-

личным системам организма в упоря-

доченной однотипной последовательности.

Так, в регуляцию желудочно-кишечного

тракта сначала включается парасимпатичес-

кая нервная система, симпатическая же регу-

ляция начинает осуществляться в период от-

нятия от груди. В регуляции деятельности

сердца опережает симпатическая нервная

система.

В.

Механизм формирования тонуса. В фор-

мировании тонуса блуждающего нерва важ-

ную роль играет афферентная импульсация

от различных рефлексогенных зон, в том

числе и от проприорецепторов. Об этом, в

частности, свидетельствует тот факт, что не-

достаточная двигательная активность детей

сопровождается недостаточной степенью вы-

раженности тонуса блуждающего нерва.

Важное значение в становлении тонуса

блуждающего нерва играет импульсация от

баро-

и хеморецепторов сосудистых рефлек-

согенных зон. Созревание центральных и пе-

риферических отделов вегетативной и сома-

тической нервной системы ведет к становле-

нию тонуса всех отделов ЦНС, в том числе

симпатических и парасимпатических цент-

ров.

Следует, однако, отметить, что тонус

симпатических центров для сердца не выра-

жен и у взрослого человека. Афферентация

от периферических отделов слухового и зри-

тельного анализаторов также способствует

развитию тонуса ЦНС.

Для оценки степени выраженности тонуса

отделов ВНС в детском возрасте используют

такие рефлексы, как глазосердечный, дермо-

графический.

Глазосердечный

рефлекс: давление на боко-

вые поверхности глаз в течение 20—60 с вы-

зывает замедление пульса, падение артери-

ального давления, замедление дыхания. Реф-

лекс проявляется быстро (через 3—5 с) или

медленно (через 8—10 с). Эффект считается

положительным, если пульс замедляется на

4—12 ударов в минуту, резко положитель-

ным

—

более чем на 12 ударов.

Дермографический рефлекс: раздражение

кожи штрихами вызывает через 5—10 с появ-

ление белых или красных полос. Белые поло-

сы исчезают через 5—12 с, красные — через

3 мин. Интенсивно выраженные и долго не

исчезающие белые полосы указывают на по-

вышение тонуса симпатического отдела

центра кровообращения, а красные — о сни-

жении его тонуса.

179

Глава 10

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

10.1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ И ГОРМОНОВ

10.1.1.

ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ.

ТРАНСПОРТ ГОРМОНОВ

А. Понятия. Все железы организма принято

делить на две группы. К первой относят же-

лезы, имеющие выводные протоки. Они об-

разуют, например, пищеварительные соки

(секреты), которые поступают в различные

полости желудочно-кишечного тракта. Такие

железы выполняют функцию внешней секре-

ции и получили название экзокринных. Ко

второй группе относят железы, не имеющие

выводных протоков и выделяющие секрет за

счет экзоцитоза непосредственно в межкле-

точное пространство. Из межклеточного про-

странства секрет попадает в кровь, лимфу

или цереброспинальную жидкость. Такие же-

лезы получили название эндокринных, или

желез внутренней секреции. Продукты жиз-

недеятельности желез внутренней секреции в

отличие от секретов называют инкретами,

или гормонами.

Термин «гормон» (от греческого слова

«hormau» — возбуждаю) был предложен анг-

лийскими физиологами Бейлисом и Стар-

лингом в 1905 г. Они выделили из слизистой

оболочки двенадцатиперстной кишки специ-

альное вещество — секретин, способствую-

щее образованию поджелудочного сока.

Эндокринные железы расположены в раз-

личных частях организма и имеют разнооб-

разную структуру. Они развиваются из эпите-

лиальной ткани, нейроглии и нервной ткани.

Все железы внутренней секреции обильно

оплетены сетью кровеносных сосудов и хоро-

шо снабжаются кровью. Особенностью сосу-

дов желез внутренней секреции является вы-

сокая проницаемость, что способствует лег-

кому проникновению гормонов в кровь. Же-

лезы внутренней секреции хорошо снабжены

интерорецепторами и иннервируются вегета-

тивной нервной системой.

Эндокринные железы состоят из ряда вза-

имосвязанных и тонко сбалансированных

компонентов, обеспечивающих: 1) биосин-

тез и секрецию гормонов (или прогормонов);

2) процессы специфической регуляции и

саморегуляции функций железы; 3) специфи-

ческий транспорт секретируемых гормонов в

кровь. Эндокринными железами являются

гипофиз, эпифиз, щитовидная и околощито-

видные железы, вилочковая железа, надпо-

чечники.

Имеются железы со смешанной функ-

цией, осуществляющие наряду с внутренней

и внешнюю секрецию, — это половые желе-

зы (гонады) и поджелудочная железа.

Гормоны — химические соединения, обла-

дающие высокой биологической активнос-

тью в малых количествах.

Б.

Классификация гормонов. Гормоны

можно разделить по нескольким признакам.

1.

По химической природе гормоны делят

на 3 группы: 1) полипептиды и белки с на-

личием углеводного компонента и без него;

2) аминокислоты и их производные; 3) сте-

роиды.

2.

По эффекту действия (знак действия)

—

возбуждающие и тормозящие.

3.

По месту действия на органы-мишени

или другие железы (эффекторные и троп-

ные).

В.

Транспортируются гормоны к органам и

тканям в основном (до 80 % и более) в форме

обратимых комплексов с белками плазмы и

форменными элементами крови. Связывание

с белками, как правило, переводит гормоны в

неактивное состояние. Со свободными гор-

монами они находятся в равновесии. Взаи-

модействие гормонов с белками крови пред-

ставляет спонтанный, неферментативный и

обратимый процесс, приводящий к образова-

нию биокомплекса, в котором составляющие

компоненты сцеплены между собой некова-

лентными, слабыми связями.

Из специфических плазменных белков,

вступающих в комплексы с гормонами, наи-

более хорошо изучены: 1) транскортин, или

кортикоидсвязывающий глобулин (КСГ),

взаимодействующий с глюкокортикоидами и

женскими половыми гормонами прогестина-

ми;

2) транспрогестин, или прогестинсвязы-

вающий глобулин (ПГС), избирательно взаи-

модействующий с прогестинами; 3) секссте-

роидсвязывающий, или тестостерон-эстро-

генсвязывающий глобулин (ССГ), взаимо-

действующий с андрогенами и эстрадиолом;

4) эстрогенсвязывающий глобулин (ЭСГ),

специфически связывающий в крови лишь

одни эстрогены; 5) тироксинсвязывающий

глобулин (ТСГ), специфически взаимодейст-

вующий с тиреоидными гормонами, прежде

всего с тироксином.

Вступая в комплекс с этими белками, гор-

моны аккумулируются в кровяном русле и

180