Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

При нормальном белковом коэффициенте

СОЭ составляет у мужчин

1 — 10

мм/ч, у жен-

щин

—

2—15 мм/ч. При некоторых патологи-

ческих процессах и заболеваниях СОЭ повы-

шается, так как увеличивается количество

белков глобулиновой фракции (гаптоглоби-

на, церулоплазмина, липопротеидов, пара-

протеинов, фибриногена), получивших на-

звание агломеринов.

5. Агрегация эритроцитов. При замедле-

нии движения крови и повышении ее вязкос-

ти эритроциты образуют агрегаты, обуслов-

ливая развитие феномена реологических рас-

стройств при различных критических и тер-

минальных состояниях организма, в частнос-

ти при травматическом шоке, постинфаркт-

ном коллапсе, перитоните, острой кишечной

непроходимости, остром панкреатите, ожогах

и других патологических состояниях. Внача-

ле агрегация эритроцитов носит обратимый

характер, при этом образуются ложные агре-

гаты, или монетные столбики. В случае бы-

строго восстановления кровотока они распа-

даются на полноценные клетки с сохранен-

ными мембраной и внутриклеточной струк-

турой. При более длительном нарушении

кровотока образуются истинные агрегаты.

При этом возникает микротромбообразова-

ние,

нарушается микроциркуляция, появля-

ются выраженные метаболические и функци-

ональные расстройства в различных органах

и системах.

6.

Деструкция

эритроцитов. Продолжи-

тельность жизни эритроцита в кровяном

русле составляет около 120 дней. В этот пе-

риод развивается физиологическое старение

клетки, которое характеризуется постепен-

ным увеличением метаболических сдвигов и

функциональных расстройств. Около 10 %

эритроцитов в норме подвергается разруше-

нию в сосудистом русле. В костном мозге на-

ряду с процессами эритропоэза также воз-

можно и разрушение эритрокариоцитов и

эритроцитов, усиливающееся при патологи-

ческих процессах в печени и селезенке.

11.2.2.

МЕТАБОЛИЗМ ЭРИТРОЦИТОВ

Зрелые эритроциты человека отличаются не

только своим упрощенным строением, но и

более ограниченным количеством метаболи-

ческих реакций. Как известно, в процессе

трансформации ретикулоцита в зрелый эрит-

роцит в течение 1—3 сут происходят сущест-

венные изменения в обмене веществ клетки.

Прекращается значительная часть синтети-

ческих процессов: утрачивается способность

к синтезу белка, гема, липидов, фосфолипи-

дов,

резко снижается содержание нуклеино-

вых кислот и АТФ. Почти полностью утрачи-

вается способность к дыханию в связи с

инактивацией флавиновых ферментов и ци-

тохромоксидазы, нарушается цикл трикарбо-

новых кислот.

Эритроциты в отличие от ретикулоцитов и

эритрокариоцитов не способны синтезиро-

вать пурины, нуклеиновые кислоты, порфи-

рины. Изменение обмена веществ сочетается

с изменением морфологии клетки по мере ее

созревания: исчезает ядро, разрушаются ри-

босомы и митохондрии при действии протеаз

и липаз. В зрелых эритроцитах сохраняется

способность к гликолизу и утилизации не-

большого количества глюкозы в пентозном

цикле.

Как известно, основная (кислородтран-

спортная) функция эритроцитов не является

энергозависимой. Тем не менее для поддер-

жания ряда других функций и стабильности

мембраны эритроцитов важное значение

имеет способность клеток к синтезу АТФ, а

также соединений с высокой восстанавли-

вающей способностью, в частности НАДН,

НАДФН. Энергетическое обеспечение клет-

ки осуществляется за счет утилизации глюко-

зы в результате анаэробного гликолиза, при-

чем установлено, что в условиях нормы эрит-

роциты утилизируют в реакциях гликолиза

только глюкозу и при ее отсутствии энерге-

тическое обеспечение эритроцитов наруша-

ется.

Характерной особенностью анаэробного

расщепления углеводов в безъядерных эрит-

роцитах является существование побочно-

го пути гликолиза, в результате которого

1,3-дифосфоглицерат (1,3-ДФГ) превраща-

ется не только в 3-фосфоглицерат, но и в

2,3-ДФГ. В энергетическом отношении об-

разование 2,3-ДФГ менее эффективно, так

как приводит к образованию лишь одной

молекулы АТФ вместо двух молекул, накап-

ливающихся при основном пути гликолиза.

Однако роль 2,3-ДФГ не ограничивается

участием в резервном механизме ресинтеза

АТФ.

Основное значение этого соединения

заключается в регуляции сродства гемогло-

бина к кислороду. При увеличении концент-

рации 2,3-ДФГ в эритроците уменьшается

степень сродства гемоглобина к кислороду;

при этом большее количество кислорода ос-

вобождается из оксигемоглобина и переда-

ется тканям. При уменьшении концентра-

ции 2,3-ДФГ сродство гемоглобина к кисло-

роду увеличивается, и при данном Р0

2

из

оксигемоглобина извлекается меньше кис-

211

лорода. Уровень 2,3-ДФГ увеличивается при

заболеваниях, связанных с гипоксией, а

также при стрессе, что проявляется в умень-

шении сродства гемоглобина к кислороду и

ограничении гипоксии.

АТФ также уменьшает сродство гемогло-

бина к кислороду, однако в результате значи-

тельно большего содержания 2,3-ДФГ в

эритроците (примерно в 4 раза) АТФ отво-

дится значительно меньшая роль в этом про-

цессе.

11.2.3.

КОЛИЧЕСТВО ЭРИТРОЦИТОВ

И ИХ ФУНКЦИИ

Количество эритроцитов у мужчин колеблет-

ся в пределах 4,5—5,5х10

|2

/л, у женщин —

3,7—4,7х10

12

/л. Количественные изменения

эритроцитов могут носить физиологический,

компенсаторный или патологический харак-

тер,

проявляться в виде увеличения или

уменьшения числа эритроцитов в перифери-

ческой крови.

Эритроцитоз — состояние, характе-

ризующееся увеличением количества эритро-

цитов в периферической крови. В соответст-

вии с механизмами развития этого состояния

различают относительный и абсолютный

эритроцитоз. Относительный эритроцитоз

возникает в том случае, когда увеличивается

количество эритроцитов в единице объема

крови в связи со сгущением крови, но эри-

тропоэз не активируется. Относительный

эритроцитоз может иметь место при физи-

ческой нагрузке, а также ожогах, когда воз-

никает выраженная плазмопотеря через ра-

невую поверхность, при неукротимой рвоте в

случае кишечной непроходимости, токсикозе

беременности, при диареях, сопровождаю-

щих холеру, дизентерию и другие кишечные

инфекции.

Абсолютный эритроцитоз — состояние,

характеризующееся увеличением количества

эритроцитов в периферической крови вслед-

ствие усиления эритропоэза. Абсолютный

эритроцитоз бывает двух видов. 1. Компен-

саторный, обеспечивающий развитие ком-

пенсаторно-приспособительных реакций в

условиях патологии, например при сердеч-

ной недостаточности или у здоровых лиц —

жителей высокогорных районов в связи с

хронической гипоксией и стимуляцией эри-

тропоэза. 2. Патологический эритроцитоз,

не обеспечивающий адаптационных реак-

ций, имеет место при опухолевом пораже-

нии почек, надпочечников, гипофиза, что

сопровождается усилением продукции гумо-

ральных и гормональных стимуляторов эри-

тропоэза.

Эритропения — состояние, характе-

ризующееся уменьшением количества эрит-

роцитов в крови. В соответствии с механиз-

мами развития эритропении могут носить аб-

солютный или относительный характер. От-

носительная эритропения обусловлена увели-

чением поступления жидкости в организм,

разжижением крови, что приводит к умень-

шению количества эритроцитов в единице

объема крови при сохраненном эритропоэзе.

Абсолютная эритропения связана с различны-

ми патогенетическими факторами: подавле-

нием эритропоэза, усилением разрушения

эритроцитов или с усиленной кровопотерей,

что приводит к уменьшению содержания

эритроцитов в периферической крови.

Основные функции эритроцитов. 1. Транс-

порт 0

2

и С0

2

, аминокислот, пептидов, нук-

леотидов к различным органам и тканям, что

способствует обеспечению репаративно-реге-

нераторных процессов. 2. Детоксицирующая

функция обеспечивается благодаря способ-

ности адсорбировать токсичные продукты

эндогенного, экзогенного, бактериального и

небактериального происхождения и их инак-

тивировать. 3. Важнейшей функцией эритро-

цитов является участие в регуляции кислот-

но-основного состояния организма за счет

гемоглобина, обеспечивающего до 70 % всей

буферной емкости крови. 4. Эритроциты

принимают непосредственное участие в про-

цессах свертывания крови и фибринолиза за

счет адсорбции на их мембране разнообраз-

ных ферментов этих систем. 5. Участие в им-

мунологических реакциях организма — реак-

циях агглютинации, преципитации, лизиса,

опсонизации, реакциях цитотоксического

типа. Это обусловлено наличием в мембране

эритроцитов комплекса специфических

полисахаридно-аминокислотных соедине-

ний, обладающих свойствами антигенов (агг-

лютиногенов).

Помимо зрелых эритроцитов, в перифери-

ческой крови циркулируют ретикулоциты,

число которых в норме составляет 1—2 %.

Ретикулоциты — молодые безъядерные клет-

ки — образуются на последнем этапе созре-

вания, предшествующем образованию эрит-

роцита. Количество ретикулоцитов в перифе-

рической крови позволяет судить об интен-

сивности эритропоэза, компенсаторно-при-

способительных реакциях в условиях нормы

и патологии. При усилении эритропоэза воз-

никает ретикулоцитоз, характеризующийся

увеличением количества ретикулоцитов в

крови.

212

11.2.4.

СОЕДИНЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА

И ЕГО ФУНКЦИИ

А. Структурная характеристика гемоглобина.

Гемоглобин (от греческого haema — кровь и

латинского globus

—

шарик) относится к чис-

лу важнейших дыхательных белков, осущест-

вляющих транспорт 0

2

и С0

2

. Гемоглобин —

основной компонент эритроцитов крови всех

позвоночных и некоторых беспозвоночных

животных. В каждом эритроците содержится

около 28 млн молекул гемоглобина. Гемогло-

бин

—

сложный протеин, относится к классу

так называемых хромопротеидов (гемопроте-

идов),

состоит из железосодержащих групп

гема и белкового остатка глобина. На долю

тема приходится 4 % и на белковую часть —

96 %. Молекулярная масса гемоглобина со-

ставляет 64 500 Д. Динамическое взаимодей-

ствие гема с глобином придает гемоглобину

уникальные свойства, необходимые для обра-

тимого процесса транспорта кислорода.

Г е м

—

это комплексное соединение про-

топорфирина IX с железом. Он крайне неус-

тойчив и легко превращается либо в гематин

с окислением двухвалентного железа до трех-

валентного и присоединением к последнему

ОН", либо в гемин, содержащий вместо ОН"

ионизированный хлор. Структура гема иден-

тична для гемоглобина всех видов животных.

Различия в свойствах гемоглобина обуслов-

лены различиями белкового компонента. Как

известно, молекула гемоглобина представля-

ет собой тетрамер, состоящий из двух пар

полипептидных цепей, каждая из которых

соединена с гемом. Совокупность четырех

попарно одинаковых полипептидных цепей

образует белковую часть молекулы гемогло-

бина — глобин. В крови взрослого человека

содержатся НЬА (95—98 %, его обозначают

как НЬА,), а также НЬА

2

(2-2,5 %), HbF

(0,1—2 %). Молекула НЬА включает две а- и

две р-полипептидные цепи, НЬА

2

— две а- и

две 5-полипептидные цепи. У мужчин содер-

жание гемоглобина в среднем составляет

130-160 г/л, у женщин — 120—140 г/л. Эрит-

роциты, нормально насыщенные гемоглоби-

ном, получили название нормохромных, со

сниженным количеством — гипохромных, а с

повышенным содержанием гемоглобина —

гиперхромных.

Б.

Соединения гемоглобина. Важнейшими

соединениями гемоглобина являются оксиге-

моглобин

и восстановленный (редуцированный)

гемоглобин.

В составе этих соединений гемо-

глобина сохраняется двухвалентное железо, а

следовательно, не изменяется способность

гемоглобина к связи с 0

2

. При воздействии

на гемоглобин окислителей (перекисей, су-

пероксидного анион-радикала, нитритов,

нитропроизводных органических веществ —

хининов) происходит истинное окисление

гемоглобина с отнятием электрона, превра-

щением железа гемоглобина из двухвалент-

ного в трехвалентное. В связи с этим образу-

ется метгемоглобин, который не способен

вступать в обратимую реакцию с 0

2

. В веноз-

ной крови содержится соединение гемогло-

бина с С0

2

— карбогемоглобин.

Из тканей различных органов, особенно

кишечника, постоянно поступают в кровь ве-

щества, вызывающие образование метгемо-

глобина в условиях нормы, однако в очень

небольших количествах. Это связано с нали-

чием в эритроцитах антиоксидантов, в част-

ности глутатиона и аскорбиновой кислоты,

препятствующих образованию метгемоглоби-

на или обеспечивающих его восстановление

при участии фермента НАДН—метгемогло-

бинредуктазы. Восстановление метгемогло-

бина в гемоглобин в эритроцитах происходит

в процессе ферментативных реакций с учас-

тием дегидрогеназ и соответствующих суб-

стратов — молочной кислоты, глюкозы, глю-

козо-6-фосфата.

Карбоксигемоглобин — соеди-

нение гемоглобина с угарным газом — оки-

сью углерода (СО). Закономерности насыще-

ния гемоглобина окисью углерода такие же,

как и для насыщения гемоглобина кислоро-

дом. Разница заключается в том, что сродст-

во СО к гемоглобину в 300 раз выше, чем 0

2

к гемоглобину; распад карбоксигемоглобина

происходит в 10 000 раз медленнее, чем окси-

гемоглобина. Высокое сродство гемоглобина

к СО обусловливает высокую ядовитость

угарного газа. Примесь даже 0,1 % СО в ок-

ружающем воздухе приводит к тому, что

почти 80 % гемоглобина оказывается связан-

ным с угарным газом и выключается из

функции переноса кислорода.

Миоглобин — вещество, близкое по

структуре гемоглобину, оно находится в

мышцах.

В.

Функции гемоглобина. Главными функ-

циями гемоглобина являются дыхательная и

буферная. Выполнение указанных функций

гемоглобином возможно лишь при сохране-

нии целостности эритроцитов, так как при

гемолизе эритроцитов и выходе гемоглобина

в плазму крови он быстро выводится из орга-

низма за счет фагоцитоза клетками мононук-

леарной фагоцитирующей системы, а также в

силу быстрого удаления через почки.

Один моль гемоглобина может связать

до 4 молей кислорода, а 1 г гемоглобина —

213

1,345 мл кислорода. Кислородная емкость кро-

ви — это максимальное количество кислоро-

да, которое может быть связано 1 мл крови.

Насыщение гемоглобина кислородом состав-

ляет 96—98 %. Связывание кислорода проис-

ходит в процессе так называемой оксигена-

ции, а не истинного окисления. Железо в ок-

сигемоглобине остается двухвалентным. При

выполнении дыхательной функции молекула

гемоглобина изменяет свои размеры подобно

дышащей грудной клетке. Это послужило ос-

нованием для того, чтобы назвать гемогло-

бин «дышащей молекулой, или молекуляр-

ными легкими». Соотношение между количе-

ством гемоглобина и оксигемоглобина опре-

деляется в значительной степени парциаль-

ным напряжением кислорода в крови, хотя

при этом и не соблюдается линейная зависи-

мость. Это соотношение выражается в виде

кривой диссоциации оксигемоглобина. Учас-

тие гемоглобина в регуляции рН крови (бу-

ферная функция) связано с его ролью в

транспорте кислорода и углекислого газа, а

также со свойствами его как белка, являюще-

гося амфолитом.

Г.

Поступление железа в организм и синтез

гемоглобина. Синтез гемоглобина осуществля-

ется путем синхронной продукции гема и по-

липептидных цепей глобина с последующим

образованием законченной молекулы. Синтез

гемоглобина начинается в нормоцитах. По

мере дальнейшего созревания эритроидной

клетки, уменьшения количества полисом в

цитоплазме снижается и синтез гемоглобина.

В ретикулоцитах еще возможен синтез гемо-

глобина на рибосомально-цитоплазматичес-

ком уровне. Зрелые эритроциты не синтезиру-

ют гемоглобин. Процесс синтеза гемоглобина

при эритропоэзе связан с потреблением эндо-

генного железа. Важную роль в обмене эндо-

генного железа играют следующие соедине-

ния белковой природы: трансферрин (сидеро-

филин), ферритин и гемосидерин.

Трансферрин — специфический белок, со-

держащийся в плазме крови, представляет

собой р-глобулин с молекулярной массой

около 80 000 Д. Он выполняет транспортную

функцию, обеспечивая перенос железа из

слизистой оболочки кишечника и синусов

паренхимы селезенки в костный мозг, где

утилизируется в процессе эритропоэза.

Ферритин — водорастворимый комплекс

гидроокиси железа с белком апоферритином.

Молекулярная масса ферритина составляет

около 460 000 Д, содержание железа — при-

мерно 2 % от его массы.

Гемосидерин близок по составу к феррити-

ну, содержание железа в нем составляет

около 30 % от общей массы молекулы. Ос-

новными местами депонирования гемосиде-

рина являются костный мозг, печень и селе-

зенка. В организме здорового взрослого че-

ловека содержится в целом около 3—5 г эн-

догенного железа, причем в фонде эритро-

на — около 60—70 %; железо запасов (ферри-

тина и гемосидерина внутренних органов)

составляет 30—40 %. В составе трансферри-

тина содержится около 3—4 мг железа, в фер-

ментах различных органов и тканей имеется

еще около 150 мг железа.

Содержание эндогенного железа в орга-

низме в значительной мере определяется по-

стоянством поступления экзогенного железа.

Однако этот процесс строго лимитирован;

количество железа, всасываемого из пищи в

течение суток даже при резко возросшей по-

требности в нем, не превышает 2,0—2,5 мг.

Важное значение имеет не только количество

железа в данном продукте, но и форма его и

соответственно возможность его всасывания

из данного продукта. Железо находится во

многих продуктах как растительного, так и

животного происхождения. Много железа в

мясе, печени, почках, бобовых культурах, су-

шеных абрикосах, черносливе, изюме, рисе,

хлебе, яблоках. Однако из риса всасывается

не более 1 % железа, из фруктов — не более

3 %. Много железа всасывается из говядины,

особенно телятины,

—

до 22 %, из рыбы

—

до

11 %.

Пищевые продукты могут содержать раз-

личные формы железа, входящего в состав

гема, ферритина, гемосидерина, комплекс-

ных соединений с оксалатами, фосфатами.

Железо, входящее в состав гемсодержащих

соединений, всасывается значительно лучше,

чем из ферритина и гемосидерина. Основ-

ным местом депонирования железа является

печень, а формами депонирования — ферри-

тин и гемосидерин.

Содержание железа в сыворотке крови

имеет большой диапазон колебаний в усло-

виях нормы — от 70 до 170 мкг%

(12,5—

30,4 мкмоль/л). Железосвязывающая способ-

ность сыворотки крови в норме колеблется

от 30,6 до 84,6 мкмоль/л (70—470 мкг%). Под

железосвязывающей способностью сыворот-

ки крови понимают то количество железа,

которое может связаться с трансферрином.

Потери железа из организма происходят раз-

личными путями: с калом, мочой, потом,

эпителием кожи, причем с мочой теряется

около 0,1 г железа, с эпителием кожи и

потом — около 0,2—0,3 мг, с калом — около

0,4 мг/сут. Известно, что железо, теряемое с

калом, включает в себя железо слущивающе-

214

гося эпителия кишки, железо желчи и экзо-

генное железо, не усвоившееся из пищевых

продуктов. В среднем считают, что ежесуточ-

ные потери железа у мужчин и неменструи-

рующих женщин составляют около 1 мг. По

данным разных авторов, потери железа у

женщин за одну менструацию могут широко

варьировать

—

от 2 до 73 мг.

11.3.

РЕГУЛЯЦИЯ ЭРИТРОПОЭЗА

Образование форменных элементов крови

(гемоцитопоэз) осуществляется в специали-

зированных гемопоэтических тканях: миело-

идной (в эпифизах трубчатых и полости мно-

гих губчатых костей) и лимфоидной (тимус,

селезенка, лимфатические узлы). В миелоид-

ной ткани образуются эритроциты, грануло-

циты, моноциты, тромбоциты, предшествен-

ники лимфоцитов. В лимфоидной ткани про-

исходят образование лимфоцитов, плазмати-

ческих клеток, а также процессы элимина-

ции клеток крови и продуктов их распада.

Эритропоэз — это процесс образования

эритроцитов в организме, который связан с

эритроном. Эритрон — система красной кро-

ви,

включающая периферическую кровь, ор-

ганы эритропоэза и эритроциторазрушения.

Основные клетки эритрона: 1) ядросодержа-

щие эритроидные клетки костного мозга —

эритрокариоциты; 2) ретикулоциты костного

мозга; 3) ретикулоциты крови; 4) зрелые эри-

троциты периферической крови. В костном

мозге находится лишь 6 % клеток эритрона, в

циркулирующей крови — 94 %.

Поддержание постоянного количества

эритроцитов в периферической крови, имею-

щих продолжительность жизни около 120

дней, возможно лишь при достаточной ско-

рости эритропоэза. Популяция циркулирую-

щих эритроцитов в норме составляет около

25x10 клеток, содержащих 750 г гемоглоби-

на. Для поддержания постоянства содержа-

ния эритроцитов в периферической крови

в костном мозге здорового человека массой

70 кг ежесуточно образуется примерно (20—

25)х10

10

эритроцитов, а из костного мозга

в кровь освобождается в 1 мин примерно

1,8х10

9

молодых эритроцитов (ретикулоци-

тов).

В условиях патологии, при чрезвычай-

ной стимуляции гемопоэза (гипоксия, гемо-

лиз,

кровопотеря), интенсивность эритро-

поэза может возрастать в 6—8 раз (схема

11.2).

Важнейшим

регулятором эритропоэза яв-

ляется эритропоэтин. По физико-химичес-

ким свойствам эритропоэтин относится к

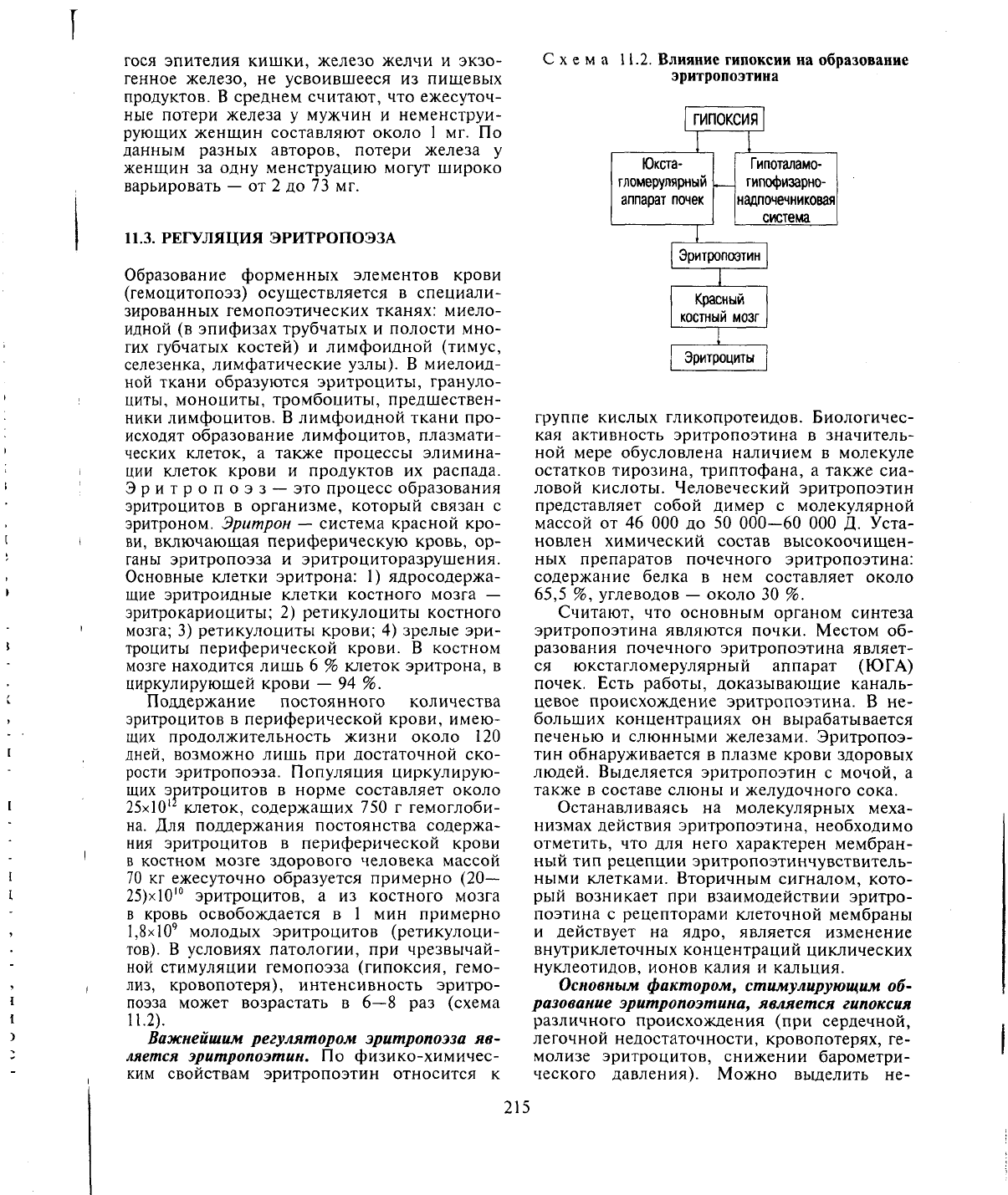

Схема 11.2. Влияние гипоксии на образование

эритропоэтина

ГИПОКСИЯ

Юкста-

гломерулярный

аппарат почек

Гипоталамо-

гипофизарно-

надпочечниковая

система

Эритропоэтин

Красный

костный мозг

Эритроциты

группе кислых гликопротеидов. Биологичес-

кая активность эритропоэтина в значитель-

ной мере обусловлена наличием в молекуле

остатков тирозина, триптофана, а также сиа-

ловой кислоты. Человеческий эритропоэтин

представляет собой димер с молекулярной

массой от 46 000 до 50 000-60 000 Д. Уста-

новлен химический состав высокоочищен-

ных препаратов почечного эритропоэтина:

содержание белка в нем составляет около

65,5 %, углеводов

—

около 30 %.

Считают, что основным органом синтеза

эритропоэтина являются почки. Местом об-

разования почечного эритропоэтина являет-

ся юкстагломерулярный аппарат (ЮГА)

почек. Есть работы, доказывающие каналь-

цевое происхождение эритропоэтина. В не-

больших концентрациях он вырабатывается

печенью и слюнными железами. Эритропоэ-

тин обнаруживается в плазме крови здоровых

людей. Выделяется эритропоэтин с мочой, а

также в составе слюны и желудочного сока.

Останавливаясь на молекулярных меха-

низмах действия эритропоэтина, необходимо

отметить, что для него характерен мембран-

ный тип рецепции эритропоэтинчувствитель-

ными клетками. Вторичным сигналом, кото-

рый возникает при взаимодействии эритро-

поэтина с рецепторами клеточной мембраны

и действует на ядро, является изменение

внутриклеточных концентраций циклических

нуклеотидов, ионов калия и кальция.

Основным фактором,

стимулирующим

об-

разование эритропоэтина, является гипоксия

различного происхождения (при сердечной,

легочной недостаточности, кровопотерях, ге-

молизе эритроцитов, снижении барометри-

ческого давления). Можно выделить не-

215

сколько механизмов стимуляции образова-

ния эритропоэтина в условиях гипоксии.

• Прямое воздействие крови с пониженным

парциальным напряжением 0

2

на клетки

ЮГА и канальцевый аппарат, продуци-

рующие эритропоэтин.

• Опосредованный эффект через активацию

гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико

вой системы в условиях гипоксии, усиле-

ние выброса гормонов адаптации — глю-

кокортикоидов, катехоламинов, стимули-

рующих гуморальным путем образование

эритропоэтина в почках и усиление про-

цессов эритропоэза в костном мозге.

Изменение снабжения организма кисло-

родом в ту или иную сторону от нормального

включает гуморальные механизмы регуляции

эритропоэза, направленные на восстановле-

ние этого параметра. При недостатке кисло-

рода вырабатывается эритропоэтин, стиму-

лирующий эритропоэз, а при избытке — ин-

гибитор эритропоэза, снижающий уровень

последнего. У взрослого человека в более

широком диапазоне проявляются эритро-

поэзстимулирующие реакции, в раннем воз-

расте — эритропоэзтормозящие.

Синтез эритропоэтина контролируется

рефлекторным механизмом: хеморецепторы

каротидного синуса — гипоталамус — спин-

ной мозг — симпатические нервы почек.

У животных с выключением любого отдела

рефлекторной дуги стимуляция эритропоэза

при гипоксии сохраняется, но запаздывает в

развитии. Таким образом, эта стимуляция

имеет сложный нервно-гуморальный меха-

низм, где центральное место занимает эри-

тропоэтин, скорость включения которого

обеспечивает нервная система.

Важнейшими модуляторами эритропоэза

являются гормоны. Тропные гормоны адено-

гипофиза (АКТГ, ТТГ, ГТГ) оказывают сти-

мулирующее воздействие на эритропоэз за

счет усиления продукции соответствующих

гормонов периферическими эндокринными

железами — глюкокортикоидов, тироксина,

трийодтиронина, андрогенов. Стимулирую-

щим воздействием на эритропоэз обладает и

соматотропин. Очевидно, что главным меха-

низмом действия гипофизарных гормонов на

эритропоэз является модуляция продукции и

секреции эритропоэтина в почках. Стимуля-

ция эритропоэза после введения гипофизар-

ных гормонов и гормонов периферических

желез может быть связана с повышением

утилизации 0

2

в тканях и возникновением

его дефицита в почках. Стимулирующим воз-

действием на эритропоэз обладают гипофи-

зарный и плацентарный пролактин, обеспе-

чивая активацию эритропоэза во время бере-

менности.

Тиреоидные гормоны оказывают стимули-

рующее воздействие на эритропоэз не только

путем повышения почечной продукции эри-

тропоэтина, но и путем прямого действия на

эритропоэтинчувствительные клетки, реали-

зуемого через р

2

-адренорецепторы. В отличие

от андрогенов эстрогены оказывают тормозя-

щее влияние на эритропоэз. В последние

годы появились работы, свидетельствующие

о возможном участии гормонов поджелудоч-

ной железы в регуляции эритропоэза. Уста-

новлено, что инсулин в больших фармаколо-

гических концентрациях стимулирует обра-

зование эритропоэтина. В противополож-

ность действию инсулина глюкагон оказывает

ингибирующее влияние на эритропоэз.

Регуляторами эритропоэза наряду с гор-

монами являются витамины и микро-

элементы. Микроэлементы (железо,

медь,

марганец и цинк) необходимы для:

а) созревания эритробластов, дифференци-

ровки их в нормоциты; б) синтеза гема и гло-

бина (железо, кобальт, медь); в) стимуляции

образования эритропоэтинов (кобальт);

г) повышения обмена веществ в кроветвор-

ных органах, усиления насыщения эритроци-

тов гемоглобином (марганец). Однако чрез-

мерные концентрации марганца в организме

затрудняют всасывание железа, приводят к

развитию анемии. Недостаток содержания

меди в организме вызывает развитие микро-

цитарной нормохромной анемии. Цинк, как

известно, входит в состав различных гормо-

нов (инсулина, половых гормонов, гормонов

гипофиза), витаминов и в соответствии с

этим также является одним из важнейших

регуляторов эритропоэза.

Исключительно велика роль в регуляции

эритропоэза фолиевой кислоты и

витамина В,

2

. Вещества, обладающие

активностью фолиевой кислоты, широко

распространены в природе; богатыми источ-

никами их являются зеленые листья расте-

ний и дрожжи. Фолиевая кислота содержится

также в печени, почках, мясе и других про-

дуктах. Фолиевая кислота синтезируется

микроорганизмами кишечника в количест-

вах, достаточных для удовлетворения потреб-

ностей организма в этом витамине. Суточная

потребность в свободной фолиевой кислоте

для здорового человека составляет 1—2 мг.

Фолиевая кислота стимулирует процессы

биосинтеза ДНК в клетках костного мозга.

При недостатке фолиевой кислоты формиру-

ется мегалобластический тип кроветворения,

216

характеризующийся нарушением дифферен-

цировки и митотической активности эритро-

идных клеток костного мозга, появлением

мегалобластов, мегалоцитов в периферичес-

кой крови.

Витамин В,

2

— кобаламин, суточная по-

требность его составляет около 0,003 мг для

взрослого человека. Основными источника-

ми являются мясо, говяжья печень, почки,

рыба, молоко, яйца. Усвоение витамина В

12

,

поступающего в организм с пищевыми про-

дуктами, возможно лишь при взаимодейст-

вии его с внутренним фактором Кастла

—

га-

стромукопротеидом, который продуцируется

париетальными клетками слизистой оболоч-

ки желудка. При взаимодействии внешнего

фактора (витамин В,

2

) с внутренним образу-

ется термоустойчивый комплекс, в котором

витамин В,

2

защищен от утилизации его мик-

рофлорой кишечника. Основным местом де-

понирования витамина В,

2

является печень.

У человека и животных недостаток витамина

В,

2

приводит к развитию макроцитарной, ме-

галобластической анемии.

11.4.

ФИЗИОЛОГИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ

11.4.1.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЙКОЦИТОВ

Лейкоциты в отличие от эритроцитов — это

ядросодержащие клетки, структурная органи-

зация которых идентична другим клеткам ор-

ганизма. Размеры лейкоцитов варьируют от 4

до 20 мкм. Продолжительность жизни также

весьма вариабельна и составляет от 4—5 до 20

дней для гранулоцитов и моноцитов, для

лимфоцитов

—

до 100—120 дней. Количество

лейкоцитов в периферической крови здоро-

вого взрослого человека колеблется от

4х10

9

/л до 9х10

9

/л. Количество лейкоцитов в

периферической крови не является стабиль-

ным показателем даже в условиях физиоло-

гической нормы, оно подвержено сезонным,

суточным колебаниям в соответствии с изме-

нениями баланса гормонов, витаминов,

нервной регуляции лейкопоэза. Увеличение

количества лейкоцитов в крови носит назва-

ние лейкоцитоз, уменьшение

—

лейкопения.

Лейкоциты делятся на 2 группы: 1) грану-

лоциты (нейтрофильные, эозинофильные,

базофильные); 2) агранулоциты (моноциты,

лимфоциты). Лейкограмма, или лейкоцитар-

ная формула, — процентное отношение раз-

личных видов лейкоцитов в крови: нейтро-

филы

—

46—76 %; эозинофилы — 1—5 %; ба-

зофилы

—

0—1 %; моноциты

—

2—10 %; лим-

фоциты

—

18—40 %.

Индекс регенерации (нейтрофильный ин-

декс) — это отношение молодых (миелоци-

тов,

метамиелоцитов, палочкоядерных) форм

нейтрофильных лейкоцитов к старым (сег-

ментоядерным). В норме он равен 0,065. Этот

индекс позволяет судить о состоянии красно-

го костного мозга. Различают сдвиги в лейко-

цитарной формуле влево и вправо. Сдвиг

влево является следствием повышенной

функции красного костного мозга и сопро-

вождается увеличением содержания в крови

молодых форм нейтрофилов. Сдвиг вправо

—

понижение функции красного костного

мозга — характеризуется увеличением содер-

жания в крови старых форм нейтрофильных

лейкоцитов. Лейкоциты обладают следующи-

ми физиологическими свойствами, обеспе-

чивающими выполнение их функций: 1) аме-

бовидной подвижностью; 2) миграцией (диа-

педезом) — способностью лейкоцитов про-

никать через стенку неповрежденных капил-

ляров; 3) фагоцитозом.

Функции лейкоцитов: 1) защитная (фаго-

цитоз микробов, бактерицидное и антиток-

сическое действие, участие в иммунных реак-

циях, в процессе свертывания крови и фиб-

ринолиза; 2) регенеративная — способствует

заживлению поврежденных тканей; 3) транс-

портная — лейкоциты являются носителями

ряда ферментов.

Иммунитет

—

способность организма

защищаться от генетически чужеродных тел и

веществ. Иммунитет бывает наследственным

и приобретенным, возникшим при перене-

сенных инфекционных заболеваниях, имму-

низации (прививках), передаче антител плоду

или ребенку от матери через плаценту или с

молозивом. Выделяют также клеточный и гу-

моральный иммунитет. Клеточный иммуни-

тет обусловлен активностью Т-лимфоцитов.

Он связан с образованием специализирован-

ных клеток, которые реагируют на чужерод-

ные антигены главным образом на поверхнос-

ти собственных клеток организма. При этом

последние уничтожаются или же происходит

разрушение антигена с помощью других кле-

ток, таких как макрофаги. За счет клеточного

иммунитета отторгается чужеродная, переса-

женная ткань, а также уничтожаются генети-

чески переродившиеся клетки собственного

организма.

Гуморальный иммунитет

обуслов-

лен В-лимфоцитами, которые принимают

участие в формировании защитных антител

против антигенов и специфически связыва-

ются с ними. Связывание антител с антигеном

облегчает поглощение антигена фагоцитами.

Фагоцитоз — разновидность клеточ-

ного иммунитета, характеризующаяся распо-

217

знаванием, поглощением и перевариванием

фагоцитами различных чужеродных корпу-

скулярных объектов и отмирающих клеток.

Процесс фагоцитоза обеспечивается клетка-

ми-фагоцитами при наличии фагоцитабель-

ного объекта в определенных условиях

среды. В зависимости от локализации выде-

ляют внутрисосудистый и тканевый фагоци-

тоз,

который может быть завершенным и не-

завершенным. Завершенный фагоцитоз за-

канчивается полным уничтожением чужерод-

ного объекта и обусловливает развитие высо-

кой неспецифической резистентности к дей-

ствию инфекционных патогенных факторов.

Незавершенный фагоцитоз не обеспечивает

противомикробной защитной функции и

способствует генерализации инфекционного

процесса.

Все клетки, обладающие способностью к

фагоцитозу, делятся на две группы: микрофа-

ги (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы) и

макрофаги (моноциты костного мозга и

крови, свободные и фиксированные макро-

фаги тканей). Моноциты трансформируются

в тканевые макрофаги по мере их миграции

из кровотока.

Макрофаги являются основными клетка-

ми мононуклеарно-фагоцитируюшей систе-

мы (МФС). В различных органах и тканях

макрофаги имеют свои особенности, и их

обозначают различными терминами. Так,

макрофаги соединительной ткани называют-

ся гистиоцитами, печени — звездчатыми ре-

тикулоэндотелиоцитами (купферовские клет-

ки),

легких

—

альвеолярными макрофагами.

Макрофаги продуцируют ряд факторов

роста, регулирующих пролиферацию различ-

ных клеток, в частности лимфоцитов, грану-

лоцитов, моноцитов, эритроцитов, фибро-

бластов, мезенхимальных клеток и др. Мак-

рофаги способны регулировать пролифера-

цию в костном мозге предшественников кле-

ток гранулоцитарных и моноцитарных рядов.

Это осуществляется за счет колониестимули-

рующего фактора (КСФ). КСФ по своей

структуре относится к гликопротеидам с мо-

лекулярной массой 40 000—70 000 Д. Секре-

ция КСФ тормозится цАМФ. В противопо-

ложность этому цГМФ и холинергические

агенты усиливают секрецию КСФ. Макрофа-

ги являются источником регулирующих фак-

торов, влияющих на эритропоэз. Макрофаги

красного костного мозга продуцируют эри-

тропоэтин, который стимулирует рост кост-

номозговых эритроидных предшественников.

Таким образом, реализация росторегули-

рующего потенциала осуществляется за счет

секреции макрофагами или их предшествен-

никами моноцитами различных активных ве-

ществ. Среди них есть как узкоспециализи-

рованные субстанции, направленные на кон-

кретную мишень, так и вещества широкого

спектра действия (интерлейкины), способ-

ные влиять на различные клеточные системы

и служащие основными средствами комму-

никации этих систем.

Помимо описанных выше росторегулиру-

ющих факторов, макрофаги секретируют в

окружающие их ткани: 1) ферменты, влия-

ющие на внеклеточные процессы: лизосо-

мальные ферменты, активатор плазминогена,

коллагеназу, эластазу; 2) лизоцим, белки

комплемента (С

2

, С

3

, С

4

), интерферон, про-

стагландины, монокины, цитотоксин против

опухолевых клеток. Интенсивность секреции

зависит от активности фагоцита.

Макрофаги, как и нейтрофилы, являются

полифункциональными клетками, обеспечи-

вающими не только развитие резистентности

против бактериальных, вирусных и парази-

тарных агентов. Макрофаги принимают учас-

тие в противоопухолевом иммунитете, грану-

лопоэзе, пролиферации стволовых клеток, в

поддержании антигенно-структурного гомео-

стаза и осуществлении иммунного надзора.

Выделяют несколько стадий фагоцитоза.

1.

Стадия

приближения

(хемотаксис) фа-

гоцита к объекту фагоцитоза представляет

собой движение фагоцита по градиенту хемо-

аттрактанта (вещества, вызывающего хемо-

таксис). На поверхности фагоцита имеется

большое количество рецепторов для хемоатт-

рактантов, в результате чего клетка способна

«чувствовать» градиент хемотаксического

сигнала еще до того, как начинается ее дви-

жение. Способность фагоцитов к хемотакси-

су очень важна для фагоцитоза, поскольку

этот процесс начинается с миграции клеток к

месту локализации патогенных бактерий, ви-

русов, тканевых повреждений. Хемоаттрак-

танты делятся на цитотоксины, непосредст-

венно реагирующие на фагоциты, и цито-

токсигены, индуцирующие появление эндо-

генных хемоаттрактантов.

Механизм взаимодействия хемоаттрактан-

тов с фагоцитарной клеткой сложен и окон-

чательно не установлен. Ориентация клетки

на градиент и ее поляризация, видимо, обу-

словлены функционированием системы мик-

ротрубочек, выполняющих роль цитоскелета

клетки. Кроме того, в обеспечении подвиж-

ности фагоцитов участвует система микро-

филаментов, расположенная под плазмати-

ческой мембраной. Процесс движения начи-

нается с образования псевдоподий — вытяги-

вания участка цитоплазмы фагоцита в на-

218

правлении частицы. При формировании

псевдоподий находящиеся в ней неориенти-

рованные нити (филаменты) становятся па-

раллельными, что сопровождается преходя-

щим изменением вязкости цитоплазмы.

2.

Стадия аттракции включает опсониза-

цию,

распознавание и прикрепление фагоцита

к объекту фагоцитоза. Процесс узнавания

чужеродного объекта и его последующее при-

липание к поверхности фагоцита в значи-

тельной степени осуществляются с помощью

опсонинов сыворотки крови, обеспечиваю-

щих активацию фагоцитоза.

3.

Стадия поглощения частицы — первич-

но активный энергозависимый процесс, сти-

мулирующий выработку АТФ и ее распад,

гликолиз и гликогенолиз в нейтрофилах, пе-

ритонеальных макрофагах и окислительное

фосфорилирование в альвеолярных макро-

фагах.

4.

Стадия киллинга (уничтожение) жизне-

способных

объектов и их переваривание осу-

ществляются с помощью лизосомальных

ферментов фагоцитов.

Важная роль в регуляции фагоцитов отво-

дится опсонинам — компонентам плазмы

крови, способным осаждаться на поверхнос-

ти чужеродного объекта и делать его более

фагоцитабельным. В отсутствие опсонинов

фагоцитоз может приобретать незавершен-

ный характер. Различают: 1) термолабильные

опсонины (субкомпоненты С

3

, С

4

, С

5

; а,- и

р-глобулины) и 2) термостабильные опсони-

ны — иммуноглобулины IgG,, IgG

3

и IgM.

Наличие в среде лейкотоксинов и антифаги-

нов,

вырабатываемых некоторыми микроба-

ми (например, возбудителями анаэробной га-

зовой гангрены), оказывают отрицательное

влияние на процесс фагоцитоза вследствие

развития отрицательного хемотаксиса фаго-

цитов, а также нарушения их функциональ-

ных свойств.

11.4.2.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ ГРАНУЛОЦИТОВ

Нейтрофильные лейкоциты являются поли-

морфно-ядерными, их созревание в костном

мозге сопряжено со значительными измене-

ниями морфологических свойств. Зрелые

сегментоядерные нейтрофилы задерживают-

ся в синусах костного мозга в течение 3—4

дней. Количество депонированных в синусах

костного мозга нейтрофилов превышает

число циркулирующих клеток в 10—20 раз.

Изменение процентных взаимоотношений

между циркулирующими и депонированны-

ми нейтрофилами лежит в основе всех пере-

распределительных лейкоцитозов и лейкопе-

ний. Время их пребывания в кровеносном

русле очень мало (в среднем 6—8 ч), так как

эти клетки быстро мигрируют в слизистые

оболочки, ткани, где превращаются в микро-

фаги. Покинувшие сосудистое русло нейтро-

филы в кровоток не возвращаются и разру-

шаются в тканях. Часть нейтрофилов удаля-

ется из организма через желудочно-кишеч-

ный тракт.

В лизосомах нейтрофилов локализован

лизоцим, обеспечивающий деполимериза-

цию мукополисахаридов бактериальных кле-

ток и последующее гидролитическое расщеп-

ление бактерий при участии лизосомальных

ферментов. При фагоцитозе нейтрофилы ак-

тивно выделяют содержимое лизосом в окру-

жающую среду, где проявляются эффекты

лизосомальных гидролаз.

Характерной особенностью метаболизма

нейтрофилов является их способность полу-

чать энергию за счет анаэробного гликолиза,

что обеспечивает их функции даже в крайне

неблагоприятных условиях (например, при

воспалениях, отеках тканей, плохо крово-

снабжаемых). Основным субстратом для гли-

колиза является глюкоза, в меньшей степе-

ни — галактоза и фруктоза, гликоген, жир-

ные кислоты. Расщепление глюкозы в ней-

трофилах может осуществляться по пентозо-

фосфатному пути. Нейтрофильные лейкоци-

ты продуцируют гуморальные неспецифичес-

кие факторы защиты

—

комплемент, лизоцим,

интерферон, а также миелопероксидазы, лак-

тоферрин, катионные белки с сильными анти-

микробными свойствами. Фагоцитоз у ней-

трофилов обусловлен рядом особенностей:

они первыми достигают места повреждения

тканей, что связано с их выраженной двига-

тельной активностью. Сначала наблюдается

беспорядочное (спонтанное) а затем — целе-

направленное перемещение нейтрофилов

(хемотаксис) к объектам фагоцитоза. Амебо-

видная подвижность нейтрофилов обусловле-

на образованием «двигательных» псевдопо-

дий за счет сократительного аппарата — ак-

томиозиновых структур. Реакции фагоцитоза

у нейтрофилов неразрывно связаны с дея-

тельностью их кислородзависимых антимик-

робных систем и сопровождаются актива-

цией окислительных процессов в нейтрофи-

лах, увеличением поглощения кислорода

и выработкой перекиси водорода и суперок-

сида.

Наряду с фагоцитозом защитная функция

нейтрофилов обеспечивается выделением в

окружающую среду лизосомальных энзимов, с

219

гидролитическими свойствами лизоцима,

разнообразных белков, молочной кислоты,

которые оказывают бактериостатическое и

бактериолитическое действие, участвуют в

разрушении поврежденных при воспалении

тканей и клеток организма. Лизоцим — это

низкомолекулярный катионный белок, рас-

щепляющий мукополисахариды. Обладает

сильным антимикробным действием в отно-

шении многих бактерий, особенно грамполо-

жительных. В нейтрофильных лейкоцитах он

не синтезируется, а только депонируется.

Участие нейтрофильных лейкоцитов в ме-

ханизмах неспецифической резистентности

обеспечивается и фактором противовирусной

защиты — интерфероном. Помимо антиви-

русного, интерферон оказывает антипроли-

феративное и противоопухолевое действие.

Он подавляет трансформацию лимфоцитов и

выработку антител, активирует макрофаги,

усиливает цитотоксическое действие сенси-

билизированных лимфоцитов. Нейтрофиль-

ные лейкоциты участвуют в гемостатических

реакциях организма. Они обладают способ-

ностью активировать контактную фазу про-

цесса свертывания крови, так как содержат

кининазы и ферменты, стимулирующие ки-

ниногенез.

Эозинофилы имеют округлую форму, диа-

метр в пределах 12 мкм. Цитоплазма почти

полностью заполнена специфическими гра-

нулами, содержащими в большом количестве

пероксидазу, В-глюкуронидазу, фосфолипи-

ды,

полисахариды, аминокислоты, кислую

фосфатазу и могут рассматриваться как лизо-

сомы. Выходящие в кровоток из костного

мозга эозинофилы циркулируют в нем не

более 5 ч и постепенно переходят в ткани.

Максимальное их количество обнаруживает-

ся в подслизистом слое желудочно-кишечно-

го тракта. Повторно в кровоток они не воз-

вращаются, а разрушаются в тканях. Основ-

ную часть энергии для жизнедеятельности

эозинофилы получают в результате аэробно-

го и анаэробного гликолиза. В качестве энер-

гетического субстрата используется глюкоза.

Метаболизм глюкозы осуществляется глико-

литическим путем, и выделяемая энергия

утилизируется в виде АТФ, креатинфосфата

и гликогена.

Количество эозинофилов в крови повы-

шается при различных аллергических реак-

циях, глистных инвазиях и аутоиммунных за-

болеваниях. Это указывает на роль эозино-

фильных лейкоцитов в развитии воспали-

тельных, иммунологических реакций орга-

низма. Эозинофилы принимают участие в

метаболизме гистамина, так как обладают

способностью фагоцитировать гранулы с гис-

тамином, выделяемые тучными клетками и

базофилами. Кроме того, эозинофилы содер-

жат фермент гистаминазу с высокой актив-

ностью, что обеспечивает инактивацию по-

глощенного гистамина. Есть данные, что эо-

зинофилы обеспечивают также простой

транспорт гистамина к органам выделения.

Одновременно в эозинофилах обнаружен

фактор, тормозящий выделение гистамина из

базофилов и тучных клеток. В участке воспа-

ления эозинофилы обеспечивают также

инактивацию брадикинина и ряда других

биологически активных веществ. Таким об-

разом, за счет особенностей функциональ-

ных свойств эозинофилы предотвращают

развитие воспалительных и аллергических

реакций.

Эозинофилы (микрофаги) обладают фаго-

цитарной активностью в отношении микроб-

ных клеток, комплексов антиген—антитело.

Эозинофилы принимают участие в процессах

свертывания крови и фибринолиза

—

облада-

ют способностью синтезировать плазмино-

ген.

Базофилы. Созревание базофилов в кост-

ном мозге занимает около 1,5 сут. В течение

нескольких суток зрелые базофилы депони-

руются в синусах костного мозга и в пери-

ферическую кровь выходят через 2—7 дней.

В периферической крови базофилы (диа-

метр 8—10 мкм) циркулируют в среднем

около 6 ч. Гранулы базофилов богаты гиста-

мином, мукополисахаридами, среди которых

различают гепарин, гиалуроновую кислоту, а

также небольшое количество гликогена.

Продукция энергии в базофилах осущест-

вляется главным образом за счет окисли-

тельного фосфорилирования, процесс кото-

рого обеспечивается высоким содержанием

в базофилах митохондрий и окислительных

ферментов.

Функции базофилов связывают с их учас-

тием в аллергических и воспалительных ре-

акциях за счет содержания в них биологичес-

ки активных веществ, в частности гистамина

и гепарина. Базофильные лейкоциты облада-

ют также способностью к фагоцитозу, хотя

данная функция и не является ведущей. Ба-

зофилы оказывают влияние на систему свер-

тывания крови и фибринолиз, так как в базо-

филах содержатся ряд прокоагулянтных фак-

торов, калликреин и вазоактивные амины.

Базофилы участвуют в регуляции жирового

обмена. Например, выделяющийся при дег-

рануляции гепарин способен активировать

липопротеиновую липазу, регулирующую

расщепление р-липопротеидов.

220