Салов Ю.И., Тюнников Ю.С. Психолого-педагогическая антропология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений

Подождите немного. Документ загружается.

каждом историческом этапе собственно и составляет человеческую сущность.

Следовательно, понятие действительных сущностных сил субъекта вполне соотносимо с

понятием микросоциума, которое, в свою очередь, определяется в соответствии с

понятием макрокосма. Учет факта эволюции человеческой сущности, закономерностей,

тенденций и направленности данного процесса имеет непосредственные практические

выходы. Особую важность она приобретает при формировании гуманистической системы

образования и воспитания, стремящейся к тому, чтобы ее деятельность носила

целесообразный, реалистической характер.

Научно обоснованная система образования, имеющая главной функцией

гуманизацию учебно-воспитательного процесса, должна учитывать достигнутый уровень

развития человека на данном историческом этапе.

Необходимо также четко представлять себе то, как преломляются сущностные

характеристики человека в становлении личности. Учет указанных обстоятельств не

позволит образовательной системе ставить перед собой невыполнимые задачи, как это

было в недавнем прошлом: воспитание всесторонне и гармонично развитой личности,

когда не была разработана концепция эволюции человека, собственно, концепция

всесторонне развитой, гармоничной личности; не был найден ответ на главный вопрос:

возможно ли вообще в современных условиях воспитание такой личности?

Впрочем, такой вопрос никто и не ставил. Между тем мы находимся на этапе,

когда условия, обрекающие индивида быть «частичным» человеком и даже «человеком-

признаком», не преодолены. Более того, если бы мы в среднем учебном заведении и в вузе

попытались отойти от принципа четкой профессиональной ориентации, а затем глубокой

специализации (заданных нынешней спецификой разделения труда, его отчуждением), мы

бы пустили в жизнь социально неадаптированного индивида, неспособного найти

собственную нишу, собственное поле деятельности.

Однако система образования не должна рабски приспосабливаться к достигнутому

уровню развития человека, возможностям наличной социальной системы.

В соответствии с выявленными тенденциями эволюции человеческой сущности

необходимо конструировать учебно-воспитательный процесс так, чтобы он выводил

обучающего за рамки сущностной системы общественных отношений, ставил

образованного индивида над последним. При ином результате деятельности системы

образования социальный процесс в современном обществе невозможен.

Выполняя культурную, человекообразующую функцию, система образования

должна давать возможность обучаемым осуществлять рефлексию и одновременно строить

свои отношения с людьми по принципу кантовского категорического императива:

относиться к человеку как к цели, а не как к средству, т.е. реально строить

межличностные отношения будущего.

Вместе с тем система образования, имеющая прочные философские основания,

позволит правильно определить ориентиры и средства, обеспечивающие

целенаправленную работу по созданию специальных учебных программ, имеющих целью

развитие учащихся в рамках раскрепощения сущностных сил.

§ 4. Основные методологические конструкты истории культуры

Относительно роли исторического знания в общественной и индивидуальной

жизни существуют различные мнения, в том числе два диаметрально противоположных:

первое «история - наставница жизни» сформулировано еще античными мыслителями,

другое, суть которого сводится к утверждению, что наследие прошлого ограничивает

интеллект, лишает его творческого порыва, появилось сравнительно недавно.

Большинство людей, в том числе и образованных, отчасти сознательно, а в

основном интуитивно склоняются к выводу о практической полезности исторического

знания, хотя далеко не всегда оказываются способными свою точку зрения

аргументировать. Впрочем, они всегда могут опереться на те концепции исторического

101

процесса, которые исходят из идеи подчиненности последнего объективным законам, хотя

суть и содержание этих законов могут трактоваться опять-таки самым различным и даже

противоположным образом.

Факты, свидетельствующие о том, что поучения «наставницы жизни» могут быть

по-разному поняты и интерпретированы, требуют специального осмысления.

В этой связи следует обратить внимание на весьма поучительную ситуацию,

сложившуюся в одной из специальных областей исторического и философского знания.

Речь идет об открытии парадигмы совмещения истории науки и философии науки так

называемой «исторической школой» философско-научной рефлексии, представителями

которой являются К. Поппер, И. Локатос, П. Фейерабенд, Т. Кун, М. Вартофский и др.

Сравнение ими объективной истории научной практики и наличной истории науки

как специальной дисциплины привело к следующему выводу: чтобы объективная история

науки чему-либо научила, ее прежде нужно «научить давать наставления». Это означает,

что любые факты истории науки могут быть осмыслены лишь в рамках определенной

концепции, в структуре используемой для их анализа методологии.

И. Локатос в этой связи выразил данную познавательную ситуацию

перефразировкой известного кантовского изречения: «Философия науки без истории

науки пуста; история науки без философии науки слепа» [24 С.203]. Следовательно,

нужно было выяснить, как «прозревает» история науки, чему она может научить и должна

ли чему-либо учить вообще.

И. Локатос и другие представители исторической школы пришли к следующим

выводам: а) философия науки вырабатывает нормативную методологию, на основе

которой реконструирует «внутреннюю историю» и тем самым дает рациональное

объяснение роста объективного знания; б) две конкурирующие методологии можно

оценить с помощью нормативно интерпретированной истории; в) любая рациональная

реконструкция истории нуждается в дополнении эмпирической (социально-

психологической) «внешней историей».

Эти выводы очень поучительны для исследователя социальной истории,

культурного процесса. Необходимо отдавать себе отчет в том, что нет «чистых»

объективных «поучающих» фактов, что мы имеем дело только с их интерпретациями.

Но нужно иметь в виду и другое. Конкурирующие концепции историко-

культурного движения не формируются произвольно: они подвергаются оценке с

помощью логических критериев, должны объяснять то, что принято считать

историческими фактами, призваны обеспечивать прирост научного знания и, наконец,

реализацию прогностической функции, наличие которой предполагается у каждой

подобной концепции. Историческая наука более, чем любая другая, склонна

использовать для проверки включаемых в ее состав концептуальных построений критерий

социальной практики, в отношении к которому используемые в философии науки

критерии верифицируемости, наблюдаемости и т.д. выглядят как подчиненные ему

элементы проверочной работы, с ограниченной областью применимости.

Учит человека не история сама по себе, учат его подтвержденные теории

истории.

При этом следует помнить, что некоторые из них являются, мнимо

конкурирующими, поскольку исследуют те предметные области, которые совершенно

(или почти) не затрагиваются другими наличными теориями. Что же касается ответа на

вопрос о практической необходимости рефлексии истории, то представляется, что на него

удачнее других ответила «историческая школа» философии науки, представители которой

доказали прямую положительную зависимость темпов роста объективного научного

знания от степени его осознанности, осмысленности.

Итак, для уяснения вопроса, чему может научить история, необходимо исследовать

содержание методологических подходов, используемых в изучении культурно-

исторического процесса, определить возможности анализа с их помощью различных

102

предметных областей социальной реальности, установить их соотношение, взаимосвязи.

Это сделать непросто, потому что сущность указанных методологий по-разному

трактуется, иногда одни и те же подходы определяются разными терминами. Задача

выделения методологий осложняется еще и тем, что формирующаяся культурология

определила собственный их набор, обозначив соответственно специфическими

терминами, отличными от общепринятых в социальной философии. Однако, поскольку

общественная эволюция является историко-культурным процессом, результатом развития

антиномии культуры и антикультуры, имеется объективное основание для сведения

наличных методов в единую систему.

Из содержания предыдущей главы следует, что введение в философию культуры

исследования сущностного развития человека способствует совмещению предметных

областей философии культуры и философии истории. Указанные направления

философствования в специфических ракурсах рассматривают процесс человеческой

эволюции на трех основных его уровнях: сущностном, личностно-типологическом,

индивидуально-личностном. При этом философия культуры и философия истории могут

концентрировать внимание на очень разных сторонах данного процесса. Философия

истории по большей части рассматривает институциональные аспекты развития

жизнедеятельности человека. Философия культуры призвана исследовать процессы

развертывания сущностных сил человека, их проекции в формировании личностных

характеристик. Однако в конкретных исследованиях философско-исторического и

философско-культурного плана институциональные и собственно человеческие аспекты

постоянно пересекаются, совмещаются. В состав культуроведческих методологий нередко

включаются философско-исторические или культуроведческие подходы, последние

предложены, в частности, А.П. Дубновым; в их ряду - формационный, локально-типовой

(он же цивилизационный), системный. Все это не более чем следствие наличия единого

предмета исследования у философии истории и философии культуры. Им является

процесс эволюции человека во всей его целостности. Это предметное единство не всегда

осознается исследователями в полной мере, тем не менее, в настоящее время оно привело

к совмещению философско-исторической и философско-культурной проблематик.

Предметное самоопределение философии культуры еще не завершилось, в стадии

формирования находится и его методологический инструментарий. В качестве основы

последнего в сложившейся ситуации можно опираться на исследовательские подходы,

применяемые в философии истории.

В целях расширения методологической базы исследования культурной эволюции

нами показана возможность содержательного синтеза философско-исторических

подходов, ориентированных на изучение развертывания сущностных сил человека и

многообразных форм его экзистенции.

Основными подходами социально-философских исследований являются:

1) формационный, который, очевидно, связан с выделяемыми

культуроведением производственно-продуктивным, регулятивно-деятельностным,

игровым и телеологическим

подходами;

2) цивилизационный, сопряженный с такими кулътуроведческими подходами,

как демографический, страноведческий, локально-типовой, сущностно-смысловой,

аксиологический, информационно-знаковый, диалогический;

3) антропологический;

4) социопалеопсихологический, связанный с этнологическим;

5) психоаналитический;

6) этногенетический или этнологический;

7) духовно-идеологический;

8) религиозный;

9) системный.

103

Проанализированный здесь человекотворческий подход занимает среди

методологий социальной философии особое место. Он, с одной стороны, предполагает

синтез всех перечисленных подходов, с другой - в качестве ориентирующего конструкта

присутствует в каждом из них. Человекотворческий подход основан на рассмотрении

процесса развертывания родовых человеческих сущностных сил, реализующегося, прежде

всего через усложнение структуры социума, возникновение и развитие различных форм

жизнедеятельности людей.

В отечественной философско-исторической литературе распространено мнение,

что все названные методологии имеют редукционистский характер, т.е. пытаются

интерпретировать сложный, многообразный социокультурный процесс, опираясь на

какой-либо один или группу принципов, тесно между собой связанных.

По отношению к некоторым из них это утверждение имеет основание, однако

абсолютизировать его нельзя, оставляя возможность различного рода оговорок, существо

которых будет раскрыто последующим изложением.

В этой связи необходимо определить содержание выделенных исследовательских

подходов и рассмотреть возможности их систематизации и синтеза, оставив в стороне

критический разбор.

Наша цель - с учетом имеющихся оценок философско-исторических методологий и

собственного анализа выделить в них те основные элементы и структуры, которые имеют

отношение к проблеме логики человекообразования.

Главные аспекты ее: а) направленность исторического движения (прогресс,

регресс, неопределенность), б) единство общественно-исторического процесса, в)

изменение роли личности в истории, г) источники исторического развития.

Вместе с тем указанные подходы изучаются и с точки зрения возможностей их

синтеза. При условии реализации его (хотя бы и не в абсолютной степени) проблемы

логики социокультурной эволюции решались бы гораздо плодотворнее.

Наиболее основательно в отечественной социальной философии был разработан

формационный подход, что связано с безраздельным господством в общественных

науках и философских дисциплинах марксистской методологии.

Социально-историческая концепция К. Маркса, как известно, имела одной из

основных своих посылок «организменный», если можно так выразиться, подход к

исследованию истории, разрабатывавшийся немецкой классической философией, Л.

Фейербахом, представителями других направлений социологии.

Общественно-экономическая формация - это конкретное определение типа

социальных организмов, представляющего этап, стадию целостного исторического

процесса.

Вместе с тем понятие общественно-экономической формации, используемое в

оценке развития отдельного этноса, может обозначать и собственно социальный организм.

На эту сторону обращал внимание К. Маркс, который в послесловии ко второму изданию

«Капитала» отметил, как совершенно справедливое, замечание русского рецензента этой

работы о том, что цель последней — в выяснении тех частных законов, которым

подчиняются возникновение, существование, развитие, смерть данного социального

организма и замена его другим, высшим.

Нередко определение формации дается с учетом именно данного аспекта

применения понятия.

Отдельного специального труда, в котором содержалось бы целостное изложение

концепции общественно-экономической формации, в теоретическом наследии К. Маркса

нет. Собственно, даже понятие «общественно-экономическая формация» он употребляет

не так уж часто, хотя оно наличествует в категориальном аппарате его социально-

исторической теории наряду с такими понятиями, как «формации общественного

производства», «экономическая общественная формация», « первичная формация », «

вторичная формация », « формация »

104

и т.д.

Концепция общественно-экономической формации, конечно же, содержится в его

исторической теории, но она может быть выявлена только через специальное

исследование. Это обстоятельство породило много проблем и споров среди

последователей К. Маркса (особенно в нашей стране, где марксизм был официальной

идеологией).

В.И. Ленин, не имевший объективной возможности основательно ознакомиться с

лабораторией К. Маркса в рукописях и переписке последнего, изучавший лишь конечные

результаты его теоретической работы, существенно упростил концепцию общественно-

экономической формации, приписав ей жесткий экономический детерминизм,

охарактеризовав систему производственных отношений как «скелет» общественно-

экономической формации, облеченный «плотью и кровью» всех остальных общественных

отношений.

Линия упрощения концепции общественно-экономической формации была

продолжена в советское время. В литературе утвердилась так называемая «пятичленка»,

т.е. выделение в истории человечества пяти основных периодов, характеризующихся

преобладанием социальных организмов определенного типа.

Однако вовлечение в научный оборот нового исторического материала, более

глубокое исследование процессов общественной истории привели к осознанию

необходимости изменения представлений о ее периодизации, а внимательное изучение

теоретического наследия К. Маркса обнаружило неадекватность воспроизведения

содержания его концепции общественно-экономической формации в научной литературе.

Интерес к данной проблеме стимулировался дискуссиями об «азиатском способе

производства», развернувшимися в 70-е годы (см. Проблемы азиатского способа

производства в советской историко-экономической литературе// Вестник МГУ. Серия

«Экономика», 1979, № 5).

Важную роль сыграли здесь и другие обстоятельства. Выяснилось, что не

существует социальных организмов, прошедших через все формации, и что нет ни одной

универсальной формации, которую пережили бы все социальные организмы.

Начиная с рабовладельческой, каждая из исторических эпох характеризовалась

наличием мировой системы социальных организмов определенного типа (азиатского,

рабовладельческого и т.д.). Именно смена мировых систем социальных организмов

является той формой, в истории которой происходит смена общественно-экономических

формаций. Следует иметь в виду, что хотя качество мировой системы задается ведущими

социальными организмами, создаваемыми ими системными связями, в состав мировых

образований входят и менее развитые социальные организмы, принадлежащие к

предшествующим формационным типам. Переход к новой формации (смена мировых

систем) в одних случаях связан с наличием в них социальных организмов, в других с их

гибелью.

Многочисленные попытки дать определение общественно-экономической

формации с учетом всех этих обстоятельств привели большинство отечественных и

зарубежных исследователей к выводу, согласно которому «общественно-экономические

формации, прежде всего являются стадиями развития человеческого общества в целом»,

что «это понятие характеризует не этапы каждого народа, а необходимые ступени

всемирно-исторического процесса». Вместе с тем некоторые авторы пытались развить

дефиницию данного понятия так, чтобы оно воспроизводило и общее, и особенное в

исследуемом явлении. В результате получались определения, сочетавшие в себе и

всемирно-исторический (эпохальный), и организменный уровни.

Однако наиболее плодотворными для развития теории общественно-

экономических формаций оказались углубленные исследования теоретического наследия

К. Маркса, в меньшей степени зашоренные догматическими и политическими

установками, связанные с анализом рукописных материалов, тогда еще недостаточно

105

вовлеченных в научный оборот.

Что же касается попыток развития концепции общественных формаций вне ее

марксоведческого аспекта, то они привели к появлению многочисленных установочных

положений, разработка которых также обещала позитивные результаты, углубление

содержания формационного подхода. Однако эта возможность не была реализована в силу

изменений политической и социальной ситуации в стране, ее морально-нравственной

атмосферы, надолго, видимо, исключивших из обсуждений на научных собраниях вопрос

об общественно-экономической формации. Поэтому уровень развития данной теории

определяется в основном содержанием исследований прошлых лет.

В этой связи наиболее интересной исследовательской разработкой является

монография Ю.М. Бородая, В.Ж. Келле, Е.Г. Плимака «Наследие К. Маркса и проблемы

теории общественно-экономической формации» (М.: Политиздат, 1974).

Ученые поставили своей целью попытаться, абстрагируясь от «официальных» схем

исторического процесса, вошедших в учебники, энциклопедические издания и т.п.,

воспроизвести содержание формационного подхода по К. Марксу, анализируя только

труды последнего и избегая каких бы то ни было обращений к его комментаторам.

Выявленная ими в произведениях К. Маркса периодизация исторического процесса

на основе формационной методологии заметно отличается от тех, которые известны по

учебной и энциклопедической литературе. Указанная периодизация, как считают авторы,

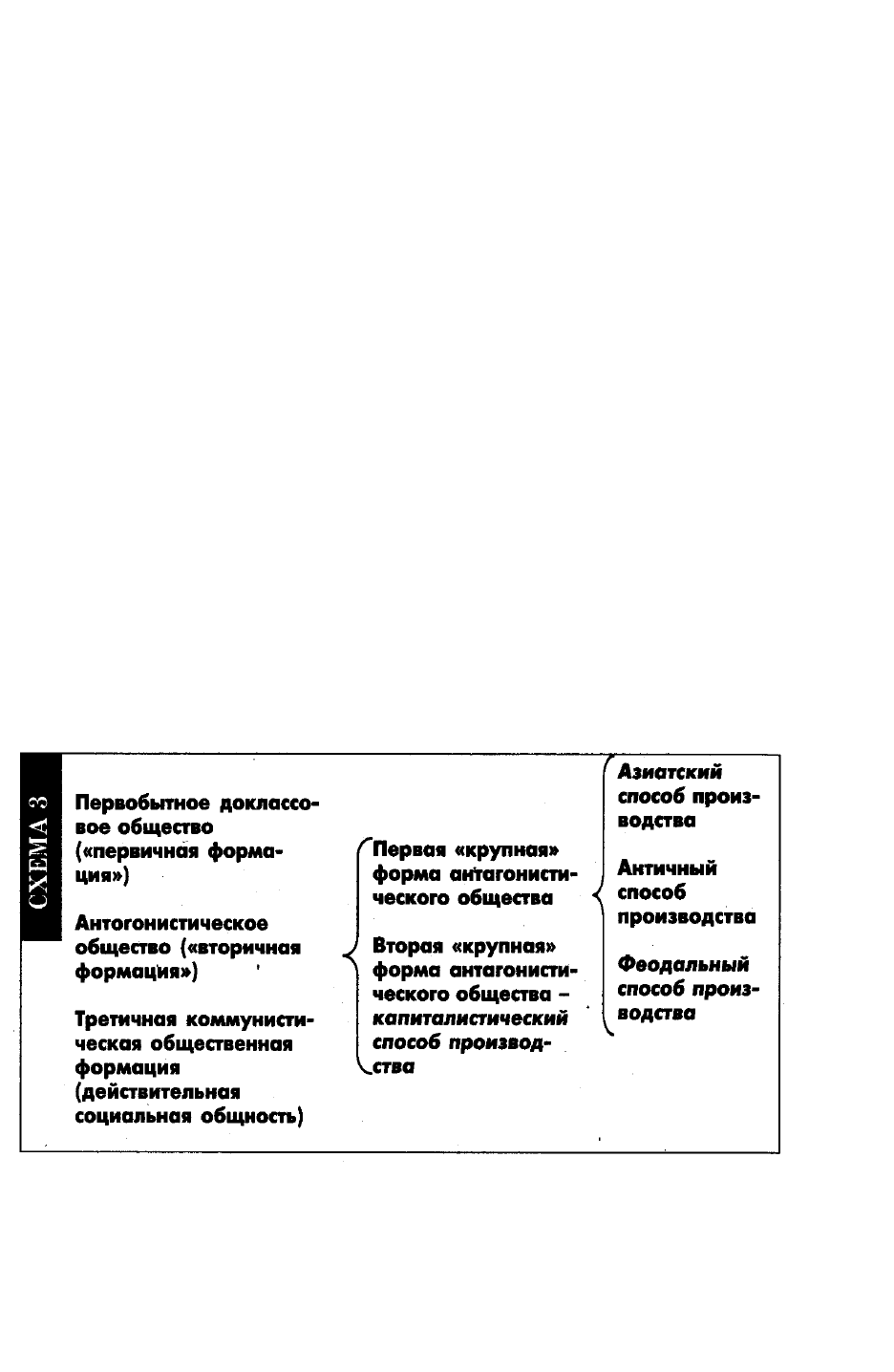

может быть выражена Схемой 3.

Как видно из ее содержания, азиатский, античный и феодальный способы

производства являются лишь модусами первой «крупной формы» антагонистического

общества, что помогает лучше понять марксово положение, сформулированное в

предисловии «К критике политической экономии», о том, что в общих чертах азиатский,

античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно

обозначить как прогрессивные эпохи экономической общественной формации, которая,

как видно, противопоставляется «неэкономической» действительной социальной

общности.

Схема 3

Несмотря на особый характер цивилизационных процессов, судьба цивилизаций не

может быть объяснена вне формационных отношений, которые представляют собой ядро

цивилизации, ее кристаллическую решетку. Смена формаций — структурная перестройка

цивилизаций — является условием их устойчивости и дальнейшей эволюции в

изменяющихся исторических условиях.

Таковы вкратце содержание и проблемы формационного подхода.

106

Цивилизационный подход не сложился в такой теоретический конструкт, чтобы,

подобно формационному, войдя в состав объективированного и отчужденного идеального

- науки» философии, духа, — вести самостоятельную жизнь, подчас совершенно

независимую от создателей. Он существует как не подвергавшаяся сколько-нибудь

основательной систематизации совокупность более или менее оригинальных концепций.

Отсутствует единый категориальный аппарат цивилизационного подхода. Даже простое

описание данной методологии порождает проблемы.

Например, учитель истории, пытаясь составить целостное представление о том,

каково содержание цивилизационного подхода в исследовании социокультурных явлений,

неизбежно столкнется с ситуацией, которую любой специалист назовет банальной: и в

отечественной, и в зарубежной литературе отсутствует сколько-нибудь устоявшееся

понятие цивилизации (как и большинство категорий общесоциологической теории).

Пользуются им широко, но оно функционирует в десятках самых различных определений,

причем соображения, лежащие в их основе, могут быть произвольными. Нарушается

элементарное требование диалектической, логики, сформулированное Гегелем и

гласящее, что в определении понятия должны совпадать «Sage» и «Sache», т.е. понятие

должно воспроизводить сущность

вещи.

Отвлекаясь от частностей, можно выделить следующие подходы к дефиниции

категории «цивилизация». Первый, самый распространенный, состоит в том, что под

«цивилизацией» подразумевается определенный уровень развития человечества, достигая

которого, последнее освобождается от всего, что роднит его с дикой природой, животным

миром, и приобретает чисто человеческие, родовые черты.

Правда, относительно того, с каким периодом общественной истории следует

связывать начало цивилизации, единства у приверженцев данного подхода нет, равно как

нет и четкого, конкретного представления о признаках, критериях цивилизации. В XVIII -

первой половине XIX веков английские и французские историки, философы, экономисты

(Г.Т. Бокль, А. Фергюссон, А. Тюрго, В. Мирабо, Ж.А. Кондорсе, Ш. Монтескье, Ш.

Фурье и др.) утверждали, что цивилизация возникает с оформлением гражданского

общества, т.е. с победой буржуазных отношений. Справедливости ради следует отметить,

что многие из них видели не только достоинства, но и противоречия, и даже пороки

«цивилизации», считая ее преходящим этапом.

В России подобных взглядов придерживались В. Белинский, А. Герцен, Н. Добролюбов,

позже - В. Соловьев.

Во второй половине XIX века А.Г. Морган, К. Маркс и Ф. Энгельс, в XX веке Т.

Моммзен стали связывать возникновение цивилизации с переходом к классовому,

политически организованному обществу, выделяя целую систему признаков последнего.

Последующие периоды истории рассматривались ими как ступени развития цивилизации.

Правда, русский философ, анархист по политическим убеждениям, Л.И. Мечников

употреблял понятие «цивилизация» несколько в ином смысле. По его мнению, принципы

объединения людей в социумах зависят от типа их отношений с географической средой.

В последние годы в рамках господствовавшей марксистской традиции в нашей

литературе предпринимались попытки совместить формационный и цивилизационный

подходы. В 1989 году АН СССР провела дискуссию о формациях и цивилизациях. Со

временем появились работы по данной проблематике Э.В. Маркаряна, М. П. Мчедлова,

Л.Г. Олеха и др.

Данное направление в исследовании цивилизаций по известным причинам лишь

отчасти учитывало ту традицию в разработке теорий, начало которой положил наш

выдающийся соотечественник Н.Я. Данилевский. Поставив во главу угла рассмотрение

общего и особенного в истории конкретных культурно-исторических типов цивилизаций,

он указывает плодотворные выходы на исследование диалектики цивилизационного и

формационного подходов.

107

Суть его историко-социологической концепции, развивающей идеи лучших

представителей славянофильства И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, К.С. Аксакова, Ю.Ф.

Самарина, да отчасти и достижения западничества, — заключалась в следующем.

Человечеством выработано четыре общих разряда культурной деятельности: религиозная;

собственно культурная, включающая теоретико-научный, эстетически-художественный,

технически-промышленный виды; политическая - сфера реализации интересов целого;

общественно-экономическая - создание условий использования предметов внешнего мира.

Каждый этнос в своем развитии реализует так или иначе все указанные разряды

деятельности, но не в каждом из них одинаково преуспевает.

Определяющую роль в истории играют культурно-исторические типы

цивилизации, формирующиеся на базе наиболее жизнеспособных этносов. Для

реализации данной возможности должны сработать пять основных законов развития

культурно-исторических типов, должен быть обеспечен оптимальный вариант связи с

другими цивилизациями - «почвенное удобрение» (а не «пересадка» или «прививка»). При

этом ни одна цивилизация не вечна, каждая переживает периоды зарождения, роста,

цветения и плодоношения, причем последние два периода самые короткие. В зависимости

от того, сколько общих разрядов культурной деятельности удается развить культурно-

историческим типам, последние делятся на одно-, двух-, трех- и четырехосновные.

Учение Н.Я. Данилевского о культурно-исторических „ типах синтезировало в себе

достижения разных философско-исторических традиций, сложившихся в европейской

общественной мысли. Его идеи о несостоятельности европоцентризма, непередаваемом

своеобразии культур субъектов исторического движения нашли свое развитие прежде

всего в трудах О. Шпенглера, который, несомненно, является представителем

цивилизационного подхода, трактуемого, однако, весьма оригинально.

Цивилизация, в толковании О. Шпенглера, не отдельная единица общественного

развития, а лишь фаза его, достигаемая каждой культурой в ее естественном движении.

«Цивилизация, - пишет он, - есть неизбежная судьба культуры» [13.С.69]. Цивилизация -

период умирания культуры, но период очень своеобразный. Внешне он, во всяком случае

долгое время, может и не походить на упадок, хотя бы потому, что связан, как правило, с

появлением больших городов, впечатляющими политическими событиями и, самое

главное, появлением особого рода людей, отличающихся развитым интеллектом и

сильной волей, но «совершенно неметафизических». Поскольку каждая культура имеет

особую свою судьбу, цивилизации своеобразны, не похожи друг на друга.

Культуры, пишет О. Шпенглер, суть организмы. Если свободно пропустить их

историю перед умственным взором, то «несомненно, удастся открыть тип, первообраз

культуры как таковой ...лежащий как идеал формы в основе всякой отдельной культуры »

[13.С. 170].

Иными словами, он допускает аналитическое постижение культуры и предлагает

собственный вариант такого постижения.

В истории существовало восемь вполне созревших великих культур: китайская,

вавилонская, египетская, индийская, античная, арабская, западная и культура Майя; к ним

можно добавить возникающую русскую культуру и недостигшие зрелости персидскую,

хеттскую и культуру Кечуа. Их понимание должно, как следует ожидать, привести нас к

прафеномену всех культур.

Определяя свои задачи при постижении указанных культурных образований, О.

Шпенглер претендует ни много, ни мало, как на выведение универсального закона

развития культур. Впрочем, на это претендовали все его предшественники в разработке

цивилизационного подхода.

Свою позицию он доказывает достаточно искусно подобранными историческими

примерами, и его рассуждения позволяют нащупать контуры той чистой формы культуры,

задачу поиска которой он также перед собой ставил.

Основные черты культуры, как таковой, можно свести к следующему.

108

1. Культура возникает внезапно, распространяется на строго определенной

местности, будучи привязанной, к ней, как растение.

2. Любая культура переживает возрасты отдельного человека: детство, юность,

возмужал ость и старость.

3. Условием зарождения культуры является выделение «великой души», «некоего

образа», чего-то «ограниченного и преходящего» в противовес безграничному и

пребывающему.

4. Закон культуры - постоянное совершенствование, борьба за утверждение идеи

против внешних сил хаоса и внутренней бессознательности.

5. Каждая культура находится в глубоко символической связи с материей и

пространством, в котором и через которое она стремится реализоваться.

6. Культура превращается в цивилизацию, когда реализовано все изобилие ее

внутренних возможностей, когда достигнута ее цель, ее идея завершена и осуществлена во

внешнем.

7. Каждая культура имеет свой habitus, свой стиль, проявляющийся во всех сферах

ее существования, но выступающий, прежде всего, как стиль души. Последний

выражается в совокупности предпочтений по отношению к формам умственных

сообщений, типам государственных образований, денежных систем, общественных

нравов и т.п.

Великие личности, порождаемые культурой и символизирующие последнюю,

являются носителями духовного habitus'a.

Но к habitus'y относятся не только духовные и политические предпочтения, не

только системы ценности. Это еще и продолжительность жизни, темп и такт

существования культуры. Сама длительность культурной жизни, ее циклы являются

символами.

Важным моментом в становлении культуры является «пробуждение ее души», под

которым О. Шпенглер подразумевает формирование организационных и ментальных

предпосылок образования человеческого сообщества (на достаточно четко выраженной

этнической основе), способного защитить себя от внешних и внутренних разрушительных

сил, создать собственную символическую культурную форму.

В связи с вопросом о духовном строе отдельной культуры целесообразно

рассмотреть содержание некоторых понятий, широко используемых в анализе данной

стороны культурного процесса.

В последние полтора десятилетия в зарубежной и отечественной литературе в

качестве характеристики духовной жизни этноса и, иногда, отдельных социальных групп

все чаще выступают понятия «ментальность», «менталитет». Обычно их введение в

научный оборот связывают с деятельностью французской исторической школы

«Анналов».

Болгарский ученый М. Василев полагает, что понятия «дух», «духовность» не

исключают использования понятия «ментальность», бол ее того, понятия «дух»,

«духовно», «душевно» принадлежат к числу древних культурных категорий, которые в

настоящее время могут рассматриваться как характеристики ментальности. Вместе с тем,

по его мнению, менталитет осуществляет интегративную функцию, результат которой

выражается понятиями «умонастроение», «социально-психологический феномен»,

«социально-психологическая атмосфера».

Таким образом, непременными взаимообусловливающими компонентами

менталитета являются: коллективное бессознательное, определяемые им и социальными

факторами иерархии ценностей, зависимое от последних поле смысловых отношений,

соответствующие смыслам символические реалии, определяемые всеми названными

структурами способы поведения целостных социальных образований.

Синтез позитивных наработок исследователей проблемы ментальности позволяет

нам сформулировать следующее рабочее определение понятия «менталитет».

109

Менталитет — это целостная характеристика духовной организации

социокультурных образований (этносов, социумов, цивилизаций), включающей

структуры коллективного бессознательного, нормативно-ценностные системы

(перспективы размещения, иерархию ценностей и норм), связанные с ними

механизмы образования и функционирования смыслов, соответствующие последним

знаково-символические реалии, обеспечивающие коммуникацию, трансляцию и

трансмутации социального опыта, специфические (для данных социокультурных

образований) способы решения проблем (ответы на исторические вызовы).

Вместе с тем понятие «менталитет» не охватывает всего содержания духовной

сферы жизнедеятельности. С ним связаны, им непосредственно определяются, но

обладают относительной самостоятельностью эмоционально-волевые проявления этносов

и социумов: мажорные и минорные, торжественно-праздничные и имеющие скорбную,

трагическую окраску, отчаянно-яростные и спокойно-раздумчивые, влекущие за собой

необычайную активность и повергающие в принципиальный отказ от деятельности.

Особым феноменом является, по-видимому, и «умонастроение», «социально-

психологическая атмосфера», которые за сотни лет существования этносов, социумов

могут заметно меняться, несмотря на сохранность основной ментальной структуры.

Но и названные выше элементы духовного представляют собой хотя и «внешние»,

однако устойчивые образования, с которыми связана порождаемая постоянными

флуктуациями бесконечно разнообразная сфера психологических явлений.

После О. Шпенглера наиболее известный вариант философии истории,

разработанный в рамках цивилизационного подхода, был представлен А. Тойнби. Труды и

обобщения его имеют столь фундаментальный характер, что очень многие полагают его

«Постижение истории» наиболее выдающимся философско-историческим исследованием

нашего времени.

Имеется группа ученых, более критически оценивающих теоретическое наследие

А. Тойнби, которые основательно аргументируют свою позицию. Тем не менее, никто

не может отрицать выдающегося вклада этого исследователя в изучение исторического

процесса, целостности и оригинальности его концепции. Правда, говоря о самобытности

его философии истории, нельзя не отметить черты общности ее методологических

оснований с методологией иных вариантов цивилизационного подхода, в том числе и

варианта О. Шпенглера.

А. Тойнби противопоставляет свой способ осмысления истории западному

индустриальному типу исторического мышления как ограниченному и несистемному.

Здесь им движет глубинное побуждение охватить целостность жизни, которое

имманентно мышлению историков.

Эсхатология христианства составляет сущность его теоретических построений, на

что сам он ясно и определенно указал, например, в очерке «Значение истории для души»

(1947 г.), опубликованном в переводе на русский язык (1996 г.). Без учета данного

обстоятельства не может быть до конца понятой система критериев, выведенная им в

качестве основания классификации цивилизаций, сочетающая географический фактор с

наличием или отсутствием сыновьего родства с более древним обществом через

вселенскую церковь.

Сравнение цивилизаций с примитивными обществами служит у него основой для

выделения цивилизационных признаков: 1) жизнь цивилизаций более продолжительна,

они охватывают большую территорию и большее число людей; 2) цивилизации имеют

тенденцию к распространению путем подчинения и ассимиляции других обществ. А.

Тойнби резко выступает против «ложной», по его словам, концепции единства

цивилизаций. Признавая, что в современном мире происходит унификация

экономических и политических структур, он не считает эту тенденцию определяющей.

Есть культура, которая глубже и фундаментальнее экономического и

политического слоев социальной жизни, культура принципиально не унифицируется,

110