Саградов В.А, Ионцев А.А. Введение в демографию

Подождите немного. Документ загружается.

33

купность различных методов, в т.ч. и собственно демографических, они во-

шли во второй блок системы, куда можно включить и выделяемую

в последнее время «социологическую демографию» как набор социологиче-

ских методов, используемых демографией. Исключены также «географиче-

ская демография» и «прикладная демография», дублирующие, по существу,

«региональную демографию» и «демографикс». И совсем уже неверно наря-

ду с «математической демографией» и «демографической статистикой» вы-

делять как аналогичное направление более широкое понятие — «формаль-

ную демографию» — термин, получивший распространение в англоязычной

литературе и означающий ничто иное, как «чистая демография».

Несколько слов о таком разделе демографии, как «экономическая де-

мография», изучающем закономерности влияния демографических процес-

сов на экономическое развитие, возможности экономических мер демогра-

фической политики, определенные взаимосвязи между ними. Неправильно

ставить знак равенства и рассматривать как синонимы понятия «экономи-

ческая демография» и «экономика народонаселения» — это предметные

области разных наук: демографии и экономики.

В последние годы получают развитие такие научные направления, как

«политическая демография», изучающая, в частности, влияние демогра-

фического фактора на те или иные политические действия и политические

кампании; «военная демография», «медицинская демография»; «этническая

демография» и др. Отметим, что по мере углубления самих демографических

знаний возможно определенное пополнение системы демографических наук,

хотя на данном этапе вопрос стоит уже не столько о ее расширении, сколько

о научном наполнении выделенных научных направлений.

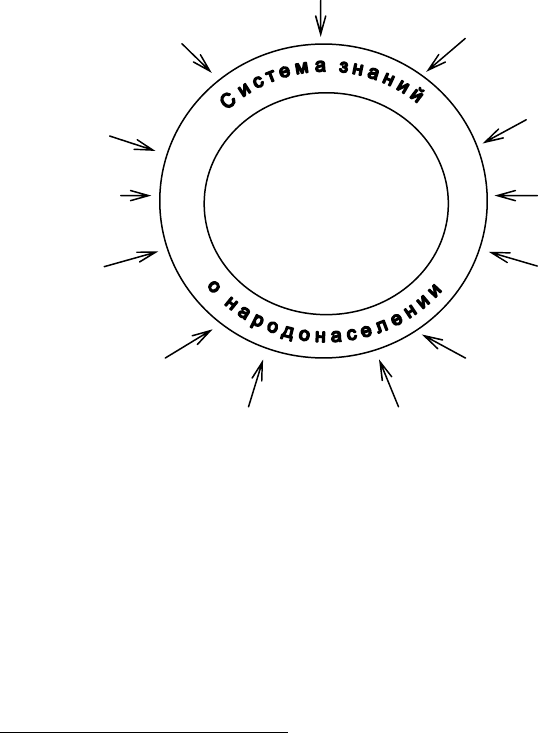

2.4. СИСТЕМА ЗНАНИЙ О НАРОДОНАСЕЛЕНИИ

Развитие народонаселения — закономерный процесс количественных и

качественных изменений в населении, которые по мере развития человече-

ского общества все более усложняются. Становится недостаточно для объ-

яснения всех изменений, связанных с народонаселением, привлечение од-

ной демографии (несмотря даже на ее специализацию). Особенно остро

этот «недостаток» стал проявляться во второй половине XX в., на что обра-

тил пристальное внимание А. Сови, который выдвинул идею о необходи-

мости привлечения других наук к изучению народонаселения.

Но наиболее полно эта идея нашла отражение в разработках Центра

по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ

под руководством профессора Д.И. Валентея, который собственно и пред-

ложил комплексный подход к изучению народонаселения, предполагаю-

щий активное привлечение к этому изучению других наук (в первую оче-

редь, сопредельных: экономика, география, социология и др.).

34

Идея такого подхода была реализована в разработке общей теории на-

родонаселения, которая воплотилась в публикации монографии «Система

знаний о народонаселении» под ред. Д.И. Валентея (М., 1976 г.).

Саму систему знаний о народонаселении схематично можно предста-

вить следующим образом.

Схема 2.1. Система знаний о народонаселении

Данная схема не есть нечто, не подлежащее дальнейшему развитию. Это

развивающаяся система, которая по мере роста научных знаний будет попол-

няться новыми науками, способными помочь более объемно и глубоко подой-

ти к изучению народонаселения. Думается, уже сейчас ее можно дополнить

миграциологией, политологией и другими научными направлениями.

Примером такого комплексного подхода к изучению народонаселения

может быть исследование населения России, которое проводилось в 2001 г.

силами экономического, социологического, географического, биологиче-

ского факультетов и Института стран Азии и Африки МГУ, результаты

которого были опубликованы в 2002 г.

1

.

1

Население России на рубеже XX–XXI веков. Проблемы и перспективы /

Под ред. В.А. Ионцев, А.А. Саградова. М., 2002.

Геронтология Этнография

Экономика

народонаселения

Биология

Экономика

трудовых

ресурсов

Социология

Право

Социальная

психология

Социальная

гигиена

Генетика

География

населения

Антропология

Экология

Демография

(система

демографических

наук)

35

ЛИТЕРАТУРА

1. Демография/ Под ред. Д.И. Валентея. М.: Высшая школа, 1997.

2. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. М.: Мысль, 1989.

3. Место демографии в системе наук / Под ред. О.В. Лармина. М.: Изд-во

МГУ, 1975.

4. Основы демографии / Под ред. В.А. Ионцева, Б.А. Суслакова. М., 1997.

5. Народонаселение. Энциклопедический словарь. М.: Большая Российская

энциклопедия, 1994.

6. Система знаний о народонаселении / Под ред. Д.И. Валентея. М.: Стати-

стика, 1976.

7. Учебно-методические материалы по курсу «Экономика народонаселения

и демография» / Под ред. В.А. Ионцева. М.: ТЕИС, 2002.

36

ГЛАВА 3

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ИХ АНАЛИЗ

3.1. РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ

В ИЗУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ

Демография, как и любая общественная наука, в своем развитии на опреде-

ленном этапе подходит к формированию генеральной теории, которая, чтобы

быть жизнеспособной, должна отвечать некоторым основным требованиям.

Во-первых, она должна показывать генеральные закономерности развития

демографических процессов, причем именно генеральные, отражающие суть

качественных скачков в развитии явления, его принципиальные черты вне

зависимости от социально-исторических особенностей развития страны.

Во-вторых, последовательность этапов развития населения, согласно

этой концепции, должна быть логически связана, хотя совмещение неко-

торых этапов в принципе возможно.

В-третьих, эта теория (или концепция) должна позволить в самом об-

щем виде представить изменение демографических процессов в перспективе

на одно–два поколения, но именно генеральные их тенденции.

В-четвертых, должен развиваться методический аппарат науки, посколь-

ку масштаб изменений и характеристик демографических процессов (напри-

мер, величины средней продолжительности жизни при рождении) меняется

от периода к периоду, и для того чтобы уловить наличие и причины этих из-

менений, требуется использовать все более и более тонкие методы анализа.

Развитие всякой достоверной демографической теории требует достовер-

ной и детальной информационной базы, причем достоверной именно в ста-

тистическом смысле. Иначе очень легко получить подтверждение тех или

иных умозрительных гипотез, лишь внешне соответствующих реальности.

3.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА

Практически сейчас наиболее распространенной теорией, объясняющей по-

следовательность развития демографических процессов и их долгосрочные

тенденции, является теория демографического перехода или, как часто гово-

рят, концепция демографической революции. Строго говоря, эти понятия не

идентичны, хотя они часто используются как синонимы. Известно, что поня-

тие «революция» в широком смысле означает качественный сдвиг в раз-

37

витии явления, перерыв постепенного развития. Переход — в том числе

демографический — медленное, часто плавное изменение, в основном ко-

личественного характера, происходящее достаточно длительное время, т.е.

эволюционный путь развития.

Главная проблема любой «революционной» теории, выступающей

в том числе в концепции демографического перехода, выделить общие зако-

номерности и на их основе — этапы демографического развития, а значит, их

последовательность, т.е. общую схему изменения воспроизводства населе-

ния, логику последовательности смены типов воспроизводства. Это позволит

выявить общие закономерности таких процессов, а значит, и возможные пу-

ти их изменения в будущем. Разумеется, речь идет о генеральной схеме этих

процессов, ибо фактическая ее реализация во многом зависит от конкретных

исторических условий той или иной страны.

Более того, лишь в тех странах, где на протяжении жизни ряда поко-

лений в ХIХ в., когда начался переход от одного типа воспроизводства на-

селения к другому и происходил качественный скачок в типе воспроизвод-

ства населения, не наблюдались такие экстремальные события,

существенно влияющие на демографические процессы, как массовые вой-

ны, голод и эпидемии, крупные социальные потрясения, можно проследить

эти процессы в «чистом виде». При этом при наличии достоверной инфор-

мации важен не только сам факт (или его отсутствие) серьезных демогра-

фических потрясений, но и тот этап демографического развития, на кото-

ром находилась та или иная страна в период этих потрясений.

Таких стран, где в ХIХ – ХХ вв. (при достоверной и достаточно пол-

ной информации) демографические процессы проходили без «внешних

искажений», мало. В Европе это прежде всего скандинавские страны (Шве-

ция, Норвегия), причем в этих государствах региональные различия

в типологии воспроизводства населения были не очень большими.

Иным был характер демографических процессов в России до 1917 г.

в части Российской империи, потом в РСФСР, позже (с 1991г.)

в Российской Федерации. В ней длительное время действовал (и продолжа-

ет в определенной мере влиять и сейчас) весь комплекс «внешних возму-

щений» демографических процессов. Это гражданская война, Первая и

Вторая Мировые войны, политические репрессии и голод 1920–1940 гг.,

это и социально-экономические потрясения 1980–1990 гг., и региональные

различия в воспроизводстве, прежде всего в режиме смертности. В послед-

ние годы серьезное влияние оказывает международная миграция населе-

ния. Качество демографической информации, особенно в 1930–1940 гг., как

говорят, «оставляет желать лучшего». Есть региональная, хоть и умень-

шающаяся дифференциация, в режиме рождаемости «внутри» самой РФ.

Словом, выделить генеральные тенденции развития населения можно лишь

на основе детального анализа за длительное время.

38

Отметим также, что чаще всего, говоря о генеральных тенденциях де-

мографических процессов, и это во многом связано с пониманием самого

предмета демографии как науки, исследуют лишь закономерности развития

процессов рождаемости и смертности, реже анализируют обусловленную

ими специфику возрастной структуры населения и еще реже включают

в анализ миграцию населения. Обычно в общей эволюции составляющих

воспроизводство населения не учитываются изменение функций семьи и

развитие домохозяйств, характер и качественные особенности миграцион-

ных потоков и, что особенно важно, развитие качества населения.

Представляется, что лишь при включении в анализ периодизации де-

мографических процессов всех этих компонентов, особенно динамики ка-

чества населения, можно выявить их тенденции.

Поэтому современная классификация этапов демографического разви-

тия должна, по нашему мнению, включать весь комплекс демографических

явлений, а не только рождаемость и смертность. Другой важной проблемой

является критерий выделения этапов (периодов) в развитии населения. Если

речь идет о революции вообще как социальном и философском понятии, то

в основу периодизации должны быть положены качественные этапы (скачки)

в демографическом развитии при переходе из одной стадии в другую.

В той или иной мере при выделении этапов развития населения мно-

гие авторы придерживались теории демографического перехода, хотя не

всегда в явном виде. Так, один из создателей концепции демографической

революции А. Ландри в своей классической работе «Демографическая ре-

волюция»

1

выделил три этапа развития населения — примитивный, проме-

жуточный и современный — в зависимости от уровня экономического раз-

вития и качественного признака — степени контроля общества и семей

над процессами рождаемости или сочетания уровня экономики и отноше-

ния к рождаемости. Также на основе степени развития контроля над рож-

даемостью и экономического развития Л. Анри выделил три стадии разви-

тия рождаемости. К. Блеккер, исходя из темпов роста населения и

динамики рождаемости и смертности, определил пять стадий. Э. Коул,

Э. Гувер и Г. Шубнелль называют четыре этапа. Есть и иные точки зрения.

Во всех этих подходах с демографической точки зрения прослежива-

ется несколько этапов (стадий, периодов), которые в целом выделяют все

ученые. Этим этапам соответствуют несколько качественных скачков

в воспроизводстве населения, в характере воздействия общества

на демографическое развитие, которые собственно и можно обозначить как

1

Не случайно долгое время понятия «демографическая революция» и «демографи-

ческий переход» (последнее ввел в 1945 г. американский демограф Ф. Ноутстайн)

отождествлялись. Хотя и сейчас отдельные авторы не различают эти понятия.

39

«демографические революции» между основными стадиями демографиче-

ского перехода. Если для традиционного типа воспроизводства населения

была характерна сознательно не ограничиваемая рождаемость и практиче-

ски не ограничиваемая смертность, то качественному скачку в этом плане

предшествовали активное вмешательство людей в эти естественные про-

цессы, причем вмешательство эффективное и широких слоев населения.

Нельзя говорить, что массовое ограничение рождаемости — явление новое.

К концу Римской империи среди свободного населения было распростра-

нено ограничение рождаемости и некоторые меры борьбы с болезнями, что

повышало продолжительность жизни, но это показывает лишь специфику

развития перехода, при этом смертность мало зависела от воли людей. Но

в целом в этом случае в масштабе государства при легко меняющейся

смертности произошел качественный скачок в типе рождаемости. Словом,

главное в периодизации демографических процессов — выделение качест-

венного скачка.

Чтобы выделить такой скачок, нужно оценить время и систему харак-

теристик интенсивности процессов, ибо динамика всегда искажается струк-

турными факторами. Отметим также, что это и колебания численности

молодежи детородного возраста, и соотношение потенциальной численно-

сти женихов и невест, связанных с перепадами чисел рождений в прошлом

и некоторые другие компоненты.

Но с позиции нашей темы (теория демографического перехода) важно

ответить или хотя бы поставить вопрос о том, каким может быть следую-

щий, а значит, качественно новый этап демографического развития населе-

ния. Подчеркнем, что это должен быть именно качественно новый этап,

в том числе применительно к России.

Вначале отметим одну важную особенность демографической истории

прошлого. Это то, что воспроизводство населения в период господства

в прошлом традиционного (иначе примитивного) типа воспроизводства

населения и на современном его этапе в целом имело одну общую особен-

ность — и в том и в другом случае для длительного отрезка времени оно

было по количественным параметрам близко к простому. Речь идет именно

о длительном отрезке времени, потому что в прошлом резкие подъемы

смертности в годы эпидемий, войн и голода приводили при неограничи-

ваемой, но в конечном счете невысокой с учетом смертности (или, как пи-

сал Б.Ц. Урланис, эффективной), рождаемости к простому воспроизводст-

ву. По мере (от века к веку) уменьшения смертности населения от голода

(развитие региональных путей снабжения) и исчезновения инфекций росли

и темпы прироста населения. Если, как уже отмечалось, в ряде западноев-

ропейских стран снижение уровня смертности сопровождалось снижением

уровня, хотя и не в такой же пропорции, рождаемости, то в РФ в последние

годы падение числа и интенсивности рождений происходило на фоне роста

40

смертей. Это способствовало, как уже отмечалось, формированию сужен-

ного воспроизводства населения в очень короткие исторические сроки,

точнее говоря, тенденция к суженному типу перешла в устойчиво-суже-

нное воспроизводство. Вопрос сейчас двоякий. Будет ли продолжаться и

далее падение рождаемости и рост смертности и, если да, то до какого

уровня, во всяком случае в отношении рождаемости? Тенденции снижения

рождаемости приобрели сейчас большую инерцию и остановить это сни-

жение довольно трудно, что в определенной мере можно сказать и о смерт-

ности. И хотя структурные, эпизодические по своей сути факторы могут

стимулировать в ближайшие годы рост, хотя и не очень большой, браков,

но ожидать столь же ощутимо увеличение числа рождений вряд ли стоит.

И даже очень небольшое повышение рождаемости в 2001 г. есть, скорее,

не генеральная тенденция к ее повышению, а кратковременный эффект,

обусловленный «отложенными» рождениями.

Таким образом, помимо всего прочего, суженное воспроизводство при

наличии близкого к отрицательному нетто-коэффициента воспроизводства

населения РФ (на начало 2001 г. примерно 0,57) означает, что население

России может расти только за счет высокой миграции, сальдо которой ме-

жу тем, начиная с 1995 г. неуклонно уменьшается, составив в 2001 г. «не-

значимую» в демографическом плане для России цифру — 72 тыс. чел. Та-

ким образом, практически сейчас нет ни одного устойчивого фактора,

воздействие которого могло бы привести к формированию хотя бы немно-

го расширенного типа воспроизводства населения, и многие годы обществу

и экономике страны придется существовать в условиях суженного воспро-

изводства со всеми его неоднозначными последствиями. При этом важна

динамика параметров этого воспроизводства. Ведь по своим последствиям,

особенно долгосрочным, нетто-коэффициенты, равные 0,57 или 0,95, име-

ют принципиальное различие.

С позиций классической теории демографического перехода можно, как

уже отмечалось, выделить первый качественный скачок в развитии населе-

ния. Это был переход к контролируемой (точнее регулируемой) рождаемости

и в меньшей мере к регулируемой заболеваемости. Отсюда можно сделать

вывод, что в основу периодизации демографического развития может быть

положен уровень воздействия (или возможностей регулирования) демогра-

фических явлений во времени как по их числу, так и по качеству.

На первом этапе (так называемый традиционный, или примитивный

тип) степень ограничивающего влияния общества на рождаемость была

очень мала, а на смертность (точнее летальность болезней) не очень высо-

ка. Напомним еще раз, что все эти явления просматриваются лишь как тен-

денции, а специфика социально-экономического развития могла ускорять

или замедлять эти процессы.

41

Ранее уже указывалось, что в Римской империи у свободного населения

было широко распространено ограничение рождаемости и применялся ряд

мер по борьбе со смертностью. На втором этапе (сроки его зависят от исто-

рических условий) общество (вначале бессознательно, потом обдуманно)

начинает ограничивать (регулировать) рождаемость, однако степень управ-

ляемости этим процессом весьма относительна, тем более что меры по сти-

мулированию рождаемости обычно приносили лишь эпизодические успехи.

На этом же этапе общество начинает сравнительно эффективно влиять

на заболеваемость, летальность и смертность, прежде всего через снижение

летальности в зависимости от возраста и ликвидацию ряда экзогенных,

в первую очередь остро инфекционных, заболеваний.

Третий этап, к которому общество только приближается — это пол-

ное регулирование процессов рождаемости и смертности, т.е. когда

все случаи рождений являются запланированными как по числу, так и

по срокам появления и качеству детей. Это теоретически возможно в усло-

виях идущих биологической и генетической революций, но все случаи та-

ких рождений связаны с большим числом не только технических измене-

ний, но прежде всего изменений морально-этического и социального плана.

Отметим также, что особенностью демографического перехода является

его неотвратимость. Могут быть эпизодическими и подъемы рождений, но

возврата к высокой неограничиваемой рождаемости быть не может

(по крайней мере, в обозримом будущем). В этих условиях общество, исхо-

дя из своих долгосрочных целей, может сформулировать оптимальный тип

воспроизводства населения, который по своим характеристикам будет бли-

зок к простому.

3.3. ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Генеральные закономерности развития населения выявить достаточно

сложно, по сути дела, это процесс освобождения от большого числа слу-

чайных событий. Лишь проделав эту сложную работу, можно выделить

генеральные тенденции. Особенно наглядно это показала Р.И. Сифман

на примере графиков показателей рождаемости реального и условного по-

коления (см., Сифман Р.И., 1974). Если продолжить этот график

до недавнего времени, то можно увидеть, что показатели рождаемости ре-

ального и условного поколения будут существенно расходиться, особенно

в последние годы. Это показывает, что тенденция к снижению интенсивно-

сти рождаемости существует много лет.

Несмотря на все эпизодические колебания показателей по условному по-

колению, в первую очередь, разного рода демографических коэффициентов и

производных от них величин (например, суммарного коэффициента рождае-

42

мости и брутто-коэффициента), при выявлении долгосрочных тенденций раз-

вития населения необходимо учитывать несколько основных положений.

Прежде всего, надежность и полноту имеющейся демографической

информации. Эта информация должна быть достоверной и представитель-

ной в статистическом плане. Достоверность означает не только отсутствие

ее преднамеренного искажения, но и необходимую точность с позиций ста-

тистической представительности. Это особенно актуально, если изучается

регион (или этнос) с немногочисленным (в статистическом смысле) насе-

лением, где использование ряда классических методов демографии (напри-

мер, так называемых таблиц смертности, ряда частных вероятностных ха-

рактеристик) может давать заведомо неточные результаты.

В этом случае надо шире использовать методы анализа при неполной

информации, а также типологический подход, в том числе типовые табли-

цы смертности и стабильного населения.

Очень важно также четко представлять себе систему демографических

последствий или иных социально-экономических процессов в стране, меха-

низм и сроки их влияния на процессы рождаемости, смертности, миграции.

Так, например, сложные и часто негативные экономические процессы, про-

исходящие сейчас в РФ, не могли не сказаться отрицательно на процессах

рождаемости, смертности и миграции в России, но при оценке механизма

этого влияния необходимо учитывать, что сейчас у большинства населения

РФ существует устойчивая ориентация на низкую, изначально ограниченную

рождаемость, и современные экономические трудности лишь усиливают эти

тенденции, а не противоречат им. Но дело в том, что эти явления могут еще

нейтрализовать положительное влияние структурных процессов на число

демографических событий. Например, вступление женщин периода повы-

шенной рождаемости 1982–1987 гг. в возраст 20–24 года (интервал повы-

шенной брачности и рождения первых детей) будет в первом десятилетии

ХХI в. Теоретически в этот период должно наблюдаться и увеличение числа

первых рождений, что, в частности, мы и наблюдаем в 2000–2001 гг., но дру-

гие факторы могут в дальнейшем свести на нет эту тенденцию.

Учитывая положение в области рождаемости при ухудшении экологи-

ческой ситуации, о чем сейчас много говорят, следует помнить, что сначала

увеличиваются интервалы между рождениями, а потом уже идет оконча-

тельный отказ от нового, а сейчас, возможно, и от первого ребенка.

В случае улучшения социально-экономической ситуации, причем реально

ощутимого семьями, а не только на уровне абстрактных для большинства

людей статистических показателей, могут сокращаться интервалы между

рождениями, а для короткого интервала времени это может пониматься как

начало изменений демографического поведения, особенно если нет, как

сейчас, подробной информации об этих процессах.