Реймерс Н.Ф. Экология - теории, законы, правила принципы и гипотезы

Подождите немного. Документ загружается.

ГЛАВА 5

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

И ПРИРОДНЫЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Последнюю ступень невежества представляет собой

человек, который, глядя на растение или животное,

вопрошает: «А что с них толку?»

А. Леопольд

Понятия, совершенно очевидные для одних ученых, порой кажутся

другим глубочайшей ошибкой

1

. Такова судьба и представлений об эколо-

гическом равновесии. Причина отсутствия взаимопонимания лежит в обла-

сти различного толкования слова «равновесие». В механике (статике)

оно обозначает состояние покоя, неподвижности, стационарности. Это фи-

зическое понимание отражено во многих словарях без упоминания о иных

толкованиях. Между тем динамическое равновесие в других разделах

физики и в химии означает состояние не покоя, а подвижного баланса в

ходе одновременно идущих противоположных процессов, например, испа-

рения и конденсации или синтеза — распада при обратимых химических

реакциях. «Равновесие» в данном случае означает сохранение определен-

ного состояния, взаимоотношения. Продолжительность такого равновесия

специально не оговаривается, но подразумевается, что она в открытых

системах длительна, а в закрытых условно бесконечна.

В еще более динамичном понимании слово «равновесие» рассматрива-

ется биологией, экологией и географией. Тут оно нацело теряет свой физи-

ческий смысл и значительную часть признаков «химического» толкования,

прежде всего в количественных характеристиках. Вместо условно абсолют-

ного равенства противоположных процессов рассматривается медленно

изменяющееся неравенство, например ассимиляция и диссимиляция, ба-

ланс вод между сушей и океаном и т. п. Взамен неопределенного времени

подразумевается его эволюционные, исторические, даже системно-индиви-

дуальные отрезки. В абсолютных величинах они колеблются от миллиар-

дов и миллионов лет (для космических и геологических систем) до немно-

гих минут (индивидуальное «равновесие» для одноклеточных организмов,

существование которых длится несколько более часа). Сохраняется лишь

самый существенный признак динамического равновесия — относитель-

ная неизменность определенного состояния, или качества рассматриваемой

системы. В экосистемах это состояние возникает в результате динамиче-

ского сопряжения взаимосвязанных экологических компонентов (энергии,

газового состава, воды и т. д.) и происходящих в них процессов в пределах,

диктуемых внутренними связями и внешними воздействиями. Если проис-

ходит смена качества и прежнее равновесие нарушено, может наступить

новый его этап или даже весьма отличающаяся форма. Следовательно,

экологическое равновесие — сохранение природной или природно-антропо-

генной системы в качественно определенном состоянии в течение системно-

характерного для нее времени (например, для биосферы в рамках крупно-

го эволюционного этапа ее развития — в течение геологического периода).

Экологическое равновесие в силу очень расширенного понимания само-

го слова «экология» можно рассматривать как чисто эволюционное, эво-

люционно-историческое понятие — соотношение ресурсно-экологических

] ' Глава подготовлена в соавторстве с Ар. Н. Реймерсом.

: 201

возможностей и хозяйственных потребностей — и как сравнительно крат

ковременный природный баланс фукционального и территориального пла

на. Эти вопросы были подробно рассмотрены нами ранее и в раздела?

3.9.1 и 3.14 этой книги, поэтому ограничимся упоминанием о них.

Природный баланс имеет геофизические, геохимические и биологи-

ческие аспекты. При этом в приложении в человеку биологический аспект

приобретает индивидуальное и общественное звучание, начиная от здоро-

вья людей и кончая их социально-экономическими устремлениями. Проти-

воречивость естественных процессов и множества целей человечества столь

велика, что наука еще очень далека от разработки окончательных рецеп-

тов. Ясен лишь общий принцип: человек как составляющее биосферь

и ее живого вещества всецело зависит от благополучия того эволюцион-

ного состояния системы в целом, в котором он возник и развивался. Следо-

вательно, глобальное нарушение экологического равновесия, переход био-

сферы в иное качественное состояние означало бы для человечества гео-

физическую, геохимическую и биологическую катастрофу. Социальные ме-

ханизмы как вторичные могут ее отдалить или приблизить, но не ликвиди-

ровать. В данном случае имеется полная аналогия с продолжительностью

индивидуальной жизни — все формы активного сохранения здоровья не

могут сделать человека бессмертным, но способны значительно отдалить

роковой момент.

Осознание факта «смертности человечества» нередко с порога отмета-

ется как порок «финализма». Между тем именно вера в «бессмертие»

разоружает науку, заменяет точное знание слепым верованием, что все

само собой как-то уладится. Не вера в то, что «кривая вывезет», а актив-

ное, как правило, «мягкое» управленческое вмешательство в ход идущих

процессов, часто весьма далеких от оптимальных для человечества, с целью

направления их саморазвития — задача науки. Это касается и поддержа-

ния необходимого людям экологического баланса.

Физический, а скорее энергетический аспект экологического баланса

наиболее полно разработан Одумами

2

. Не абсолютизируя значения энер-

гетического подхода, разработанного указанными авторами, следует при-

знать справедливым их утверждение о стремлении природных систем к

«нулевому» энергетическому балансу с переносом энергии в одном направ-

лении и равенством ее поступления, расхода и стока. С рядом оговорок

можно принять и положение о преимуществе системы, способной к наи-

лучшему приему и использованию энергии. Напомню, что механизмы и

пути оптимизации в энергетике системы, по Г. и Э. Одумам (с. 72—73), сво-

дятся к: 1) созданию накопителей энергии, 2) затратам накопленной энер-

гии на обеспечение поступления ее новых порций, 3) затратам энергии на

биогеохимический круговорот, 4) адаптационным и гомеостатическим

затратам и 5) обмену энергией с другими системами (разд. 3.2.3, 3.8.1 и

3.9.1).

Любые изменения физики планеты неизбежно ведут к переменам энер-

гетических балансов всех био- и экосистем, сдвигам в интенсивности

переноса энергии, а, следовательно, новой фазе оптимизации по всем пяти

перечисленным пунктам. Меняется величина накопленной в биосфере

'Реймерс Н. Ф., Штильмарк Ф. Р. Особо охраняемые природные террито-

рии. М.: Мысль. 1978. С. 87—115.

2

О ду м Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975. 740 с; Одум Г., Одум Э. Энергетически!

базис человека и природы. М.: Прогресс, 1978. 379 с; Odum E. P., Odum H. Т. Natural

areas as necessery components of man's total environment//Trans. 37-th. N. Amer. Wildlife

and Natur. Resour. Conf., Mexico City, Мех., 1972. Washington, D. С 1972. P. 178-173;

Одум Ю. Экология. В 2-х тт. М.: Мир, 1986. 328, 376 с.

202

энергии, ее способность воспринимать и отдавать новые энергетические

порции, трансформируются биогеохимические циклы, меняются адапта-

ционные способности и энергетические взаимодействия крупных подсистем

биосферы. То же происходит на более низких ступеньках лестницы природ-

но-системной иерархии — на уровне суши и океана, их подразделений —

биомов и т. д. (см. главу 2).

На экосистемной «ступеньке» происходит сдвиг в соотношении звеньев

экологической (в данном случае — энергетической) пирамиды. Например,

общий энергетический баланс двух аналогичных (скажем, луговых) эко-

систем, в одной из которых доминирующими первичными консументами

служат крупные копытные животные, а в другой мелкие беспозвоночные-

фитофаги (после того, как в экосистеме были уничтожены крупные тра-

воядные млекопитающие, большая часть грызунов и даже значительная

доля членистоногих), может быть аналогичен. Но относительные затраты

энергии у мелких особей выше, чем у крупных (разд. 3.8.1), механизмы

накопления энергии — другие, интенсивность и характер биогеохимическо-

го круговорота в экосистеме иная, адаптационные реакции резко отличны,

а обмен энергией с другими экосистемами подчиняется особым правилам,

не совпадающим у двух рассматриваемых аналогов.

Физическое состояние всей ткани биосферы, таким образом, может ока-

заться очень далеким от исходного. Ход этого процесса управляем лишь

до определенной грани, количественная характеристика которой выража-

ется функциональным и территориальным соотношением природных систем

различной степени организованности и сложности.

Г. Ф. Хильми, исследуя физику биосферы, сформулировал закон обедне-

ния «разнородного живого вещества в островных его сгущениях»'

(разд. 3.2.5 и 3.7.3). Напомним, что этот закон гласит: «индивидуальная

система, работающая в... среде с уровнем организации более низким,

чем уровень самой системы, обречена: постепенно теряя свою структуру,

система через некоторое время растворится в окружающей... среде»

2

.

Следовательно, физическое состояние сложных природных систем все-

цело зависит от общего уровня организации среды. Ее структурная поля-

ризация в ходе освоения человечеством с перенесением центра тяжести

на упрощение (монокультуры — максимально упрещенные ценозы) таит в

себе потенциальные опасности для людей.

Геохимические круговороты, имеющие естественные механическую, фи-

зико-химическую и биогенную составляющие, взаимодействующие с техно-

генной миграцией элементов, в настоящее время охватывают все 104 эле-

мента периодической системы Д. И. Менделеева и многие их изотопы.

В силу так называемой технофильности элементов (отношение их еже-

годной добычи к среднему содержанию в земной коре, или кларку), а также

все большего техногенного геохимического давления, т. е. перехода элемен-

та из техногенного потока в природный, измеряемый в т/км

2

, на поверх-

ности Земли образуются непропорциональные среднеглобальному естест-

венному фону скопления элементов

3

. Увеличивается и загрязнение поверх-

ностных геосфер различными веществами — кислотами, нефтью и т. д.

Антропогенное нарушение естественного химического баланса иногда

приносит внезапные «сюрпризы», осознаваемые в результате лучшего, чем

прежде, знания положения вещей. Такой высокотехнофильный элемент,

как алюминий, еще недавно считался безвредным. В живом веществе он

1

Хильми Г. Ф. Основы физики биосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. С. 272.

2

Там же. С. 272.

3

Перельман А. И. Геохимия. М.: Высшая школа, 1979. 423 с.

j 203 '

выступает в качестве микроэлемента (его содержание тут равно 5 • 10~

3

%)'.

Более тщательное изучение воздействия алюминия на организм человека

выявило, что этот металл вызывает нарушения мозговой деятельности,

заболевания костей, анемию и различные неспецифические синдромы.

Высокой токсичностью обладают свыше 20 других широко распространен-

ных металлов

2

.

Поскольку, по закону биогенной миграции атомов В. И. Вернадского,

миграция химических элементов в биосфере осуществляется при непосред-

ственном участии живого вещества (разд. 3.10), существующее экологи-

ческое равновесие определяет как нынешнюю геохимическую ситуацию,

так и ту, что сложится в будущем. При этом законы сложения геохими-

ческой картины ближайшей и более отдаленной перспективы известны

очень мало, если вообще мы что-то знаем с достаточной для практики сте-

пенью подробности.

Еще менее ясно положение в области биологического сектора глобаль-

ной экологии. Живое вещество обладает определенным единством, нару-

шение которого вызывает компенсаторные реакции. Яснее всего они прояв-

ляются в освоении организмами новых экологических ниш,— грубо говоря,

занятии ими новых позиций в биологической борьбе всех против всех

(разд. 3.8.2). Практически мы ощущаем такие перестройки в виде появле-

ния новых массовых вредителей и возбудителей болезней растений, живот-

ных и человека. Собственно, явление сверхразмножения вообще есть ре-

зультат нарушения экологического равновесия, дисбаланса в природной

системе: в «дикой» природе вредителей нет.

Человечество как биологический вид находится в ткани живого веще-

ства планеты. Пока недостаточно ясна степень единства этого образования,

глубина взаимосвязанности в нем видов. Имеющиеся косвенные данные

говорят о наличии взаимозависимости. Так, вирусы гриппа непатогенных

для человека форм широко циркулируют среди животных

3

. Генетические

рекомбинации приводят к одинаковым изменениям вируса и к практически

одновременной вспышке заболевания по всему миру, хотя природные

резервуары вируса чрезвычайно разнообразны (дикие и домашние птицы

и млекопитающие), а контакты между людьми нередко совершенно исклю-

чены. Английский эпидемиолог XIX века Черльз Крейтон винил в одновре-

менности пандемий гриппа некие глобальные «миазмы»

4

. Были довольно

успешные попытки связать время пандемий гриппа с периодами повышен-

ной солнечной активности: 1917, 1928, 1937, 1947, 1957, 1968 и 1980—

81 гг.— одновременно годы высокой солнечной активности и пандемий

гриппа

5

. Поднялась волна гриппа и в период повышения солнечной актив-

ности 1990—1991 гг. Впрочем, сейчас они следуют почти ежегодно.

Вне зависимости от «спускового механизма» пандемий гриппа одно-

временная адекватная реакция вируса и его носителей говорит о высокой

степени единства живого вещества (закон-см. в разд. 3.3), а следовательно,

и о глубокой зависимости между видами, его составляющими. Сам факт

возможности возникновения и циркуляции вируса одного типа в различных

видах животных говорит о их физико-биохимическом сродстве.

1

ПерельманА. И. Геохимия. М.: Высшая школа, 1979. 199 с.

2

Ре 11 G. S. Metals in the environment. 2. Health effects//Chem. Brit. 1980. V. 16.

№ 6. P. 323—326.

3

Л ь в о в Д. К., Жданов В. М. Роль природных биоценозов в сохранении генофонда

популяций вируса гриппа//Экология вирусов. М, 1980. С. 5—10.

4

Н о g 1 е S. F. Wickzumasigha С. Influenza from space?//New Sci. 1979. V. 79.

№ 1122. P. 946—948.

5

Классический труд этого направления: Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь.

2-е изд. М.: Мысль, 1976. 367 с.

204

Непосредственными наблюдениями подтверждается очевидная связь

живого в процессе создания биосреды. Так, процент облесенности местно-

сти — фактор среды, наиболее часто коррелирующий с состоянием здо-

ровья населения

1

. Присутствие зелени просто необходимо для человека.

Возникает вопрос: до какой степени уменьшения разнообразия эко-

систем (с антропогенным исчезновением видов и заменой сложных ценозов

простыми) будет сохраняться здоровье человечества как целого? Второй

вопрос: какова же степень ныне существующего упрощения, экологической

депривации, ведущей к потере устойчивости? На первый вопрос пока нет

ответа. Ответ на второй вопрос предположителен. Есть основания пола-

гать, что живое вещество в целом уже потеряло порядка 90% генного

разнообразия

2

. Поскольку отсутствуют данные о допустимой потере (ответ

на первый из поставленных вопросов), это число нам пока ни о чем не гово-

рит.

Более того, судить о благополучии среды по состоянию здоровья ныне

уже зрелого поколения людей, к сожалению, нельзя. Эффекты могут вы-

явиться лишь у потомков. Так, широкое применение в медицине США хи-

мического аналога женского полового гормона (с иным молекулярным

строением, чем естественный) в 1940—1950 гг. неожиданно привело, к рез-

кому учащению заболеваний раком матки и влагалища у 15—22-летних

дочерей женщин, пользовавшихся этим препаратом

3

.

Из теоретической экологии хорошо известно, что внешне преуспеваю-

щие популяции в ряде случаев могут стоять на пороге серьезных потрясе-

ний. Социально-экономические успехи человечества нередко скрывают био-

логическое неблагополучие, и это делает проблему еще более сложной.

Затушевывание экологического дисбаланса весьма обычно. Так, высо-

кие урожаи, получаемые с помощью минеральных удобрений, гербицидов,

фунгицидов, инсектицидов и т. п., дающие желаемый экономический

эффект, скрывают прогрессирующую минерализацию почв. В ФРГ этот

процесс уже давно приобрел угрожающие масштабы

4

. Высокие урожаи

маскируют и тот факт, что сейчас повсеместно наметилась тенденция

более высоких темпов разрушения почвенного покрова, чем скорость почво-

образования. Для формирования 1 см почвенного слоя требуется в зави-

симости от условий от 10 до 50 лет

5

. Под монокультурой кукурузы дефляция

почвы идет со скоростью 1,3 см/год, т. е. во много раз быстрее почвообра-

зования.

Приведенные примеры указывают на необходимость превентивной за-

боты об экологическом равновесии, которое биологически необходимо

человечеству, а в социально-экономическом смысле оказыввается эколо-

гическим фундаментом развитии общества.

В качестве такого фундамента экологическое равновесие в эпоху товар-

но-денежных отношений выступает как своеобразный «товар», стоимость

которого возникает из прямых затрат на охрану природной среды и кос-

1

М i k s 1 R. Faktor lesa jako hezavisie promena son barneho ukazatela zivotiko

prostredt// Cs. hyg. 1979. V. 24. P. 149—152.

2

Vida G. Genetic deversity and environmental future//Environ. Conserv., 1978. V. 5.

№2. P. 127—132.

3

McAllister K., Krlebel D. Cancerogen fill DES and cancer//Environ-

ment. 1980. V. 22. № 27. P. 35—36—

4

Heigerer H. Landwirtschaft und Umweltbelastung//Schriften Agrarwiss, Fach-

bareichs Univ. Kill. 1979. № 51. S. 290—304.

5

БельгибаевМ. Е. О предельно допустимой величине дефляции почв//Прогресс,

направления проектирования, строительства и эксплуатации мелиоративных систем в ус-

ловиях Сибири. Красноярск, 1978. С. 252—254.

205

венных вложений общества, связанных с отказом от перспективных в эко-

номическом смысле, но пагубных в экологическом отношении начинаний

(разд. 6.4). Величина экономического эффекта от проведения природо-

охранных мероприятий может оцениваться как разность полных народно-

хозяйственных затрат до осуществления мер по улучшению среды и после

их проведения плюс разность доходов до и после проведения природоохран-

ных мероприятий

1

. Такой подсчет сделать очень трудно, поскольку в его

орбиту неминуемо включаются социальные преимущества и издержки дли-

тельного периода времени. На примере Швейцарии было показано, что

даже в условиях рыночной экономики ландшафт не может быть приравнен

к товару, так как он необходим всем и его сохранение и восстановление

проводится в интересах всего общества

2

.

Если говорить об экологическом равновесии, то затраты на его дости-

жение в сельскохозяйственных районах европейской части нашей страны

оцениваются в размере 600 тыс. р. на каждые 1000 га сельскохозяйствен-

ных угодий со сроком окупаемости в течение 3—5 лет после их проведения

3

.

В лесном хозяйстве Карпат общая экономическая оценка 1 га леса в

80-е гг. достигла 5,7 тыс. р., а затраты на его восстановление составляют

всего 217,7 р/га (Ю. Ю. Туныця, личное сообщение). Ежегодный суммар-

ный экономический эффект горных лесов Средней Азии колеблется в зави-

симости от условий в пределах 80—750 р. на 1 га, а коэффициент экономи-

ческой эффективности затрат на защитное лесоразведение от 0,15 до

2,5 р/га

4

. При этом указанный доход исчисляется без цены реализованной

древесины, побочного пользования лесом и продукции сенокосов

5

. Расши-

ряя число отраслевых примеров, можно указать, что для одного из участков

в Великобритании оценка рекреационных ресурсов составила 157 фунтов

стерлингов на 1 га в год

6

, а в штате Мичиган прибрежные водно-болотные

угодья в 1977 г. дали доход в размере 489,69 долларов на акр

7

.

Суммарный экономический эффект природных особо охраняемых терри-

торий, как указывалось в нашей книге о них (см. сноску в начале главы,

с. 197—205),|начал превышать доход традиционного хозяйства, поскольку

оздоравливающие и поддерживающие природный баланс свойства этих

территорий неотъемлемы от экономического механизма, а рекреационные

потребности населения и его нужда в здоровой среде жизни растут опере-

жающими темпами по отношению к остальным нуждам. Особенно ярко

последняя тенденция проявляется в густонаселенных развитых странах.

Например, в Великобритании уже в 1977 г. расходы на отдых составили

20% бюджета потребителей

8

.

1

ГоленицкийА. Н. Вопросы определения экономической эффективности капиталь-

ных вложений на охрану окружающей среды.//Науч. Тр. Моск. ин-та управления, 1978,

№ 136. С. 132—139.

2

Weiss H. Landschaft als Ware?//Anthos. 1979. V. 18. № 3. S. 2—8.

3

Новоженин Ю. X. Экосистемное землепользование как принципиальная основа для

возрождения природы//Интродукция, акклиматизация растений и окружающая среда: Куй-

бышев, 1978. № 2. С. 113—133. Масштаб цен соответствующего года.

4

Ю р к е в и ч М. С. Экономическая эффективность защитного лесоразведения на гор-

ных склонах в Средней Азии//Тез. докл. на Всес. совещ. «Защитное лесоразведение и ра-

циональное использование земельных ресурсов в горах». Ташкент, 1979. С. 293—294.

5

Ажибеков К. А. Экономическая эффективность защитных насаждений в поясе

арчевых лесов Киргизии//Там же. С. 298—301.

6

Everett R. D. The monetary value of the recreational benefits of wildlife//J. Environ.

Manag. 1978. V. 8. № 3. P. 203—213.

7

R a p h a e 1 C. N., Jaworski E. Economic value of fish, wildlife and recreation in

Michigan's coastal wetlands//Coast Zone Manag. J. 1979. V. 6. № 3. P. 181 —194.

8

Patmore J. A. Recreation and leisure//Progr. Hum. Geogr. 1978. V. 2. № 3.

P. 118—125

206

Пример сравнения экономической эффективности использования доли-

ны реки Катунь как рекреационной территории и источника получения

гидроэнергии приведен в приложении «Методология научной...» к этой кни-

ге, поэтому дальнейшую аргументацию здесь продолжать не будем.

На высокую экономическую эффективность заповедания указывал еще

з 1882 г. известный шведский полярный исследователь А. Э. Норденшельд

(1832—1901), опубликовавший ксожалению полузабытую статью «Проект

устройства в северных странах государственных парков». Ученый говорил

/о необходимости перевода крупных лесных территорий на особый режим

/с запрещением рубки и других видов лесопользования ради сохранения

природных ресурсов

1

.

Экологическая оптимизация ландшафта с помощью природных особо

охраняемых территорий широко применяется в нашей стране и за рубежом.

Эта целевая функция их создания особенно четко выражена в республиках

Балтии и в Польше

2

. В Прибалтике сеть различных категорий охраняемых

территорий по плану должна занимать около 40% площади. В Польше к

2000 г. по проекту Комиссии охраны и формирования ландшафта Польской

АН абсолютные резерваты будут охватывать порядка 0,75% площади

страны, национальные парки рекреационного назначения — 1,5% ее терри-

тории и еще 20—30% площади страны займут зеленые зоны, места воскрес-

ного отдыха населения и тому подобные участки

3

.

С точки зрения тех положений теории, которые следуют из законов

одного и десяти процентов, всей идеологии, изложенной в главе 3 книги,

площадь особо охраняемых, или, вернее, целенаправленно охраняемых

территорий должна быть такой, чтобы не нарушать упомянутые законы.

Строго говоря, это утверждение — революционный переворот во всей тео-

рии «заповедного дела» (крайне неудачный термин), или сепортологии,

как мы назвали этот раздел знания. Ранее был иной подход. Говорили о

сохранении биоты, некоей отвлеченной «природы». Для достижения такой

цели нужны лишь относительно небольшие территории!Но для поддержа-

ния экологического равновесия всегда охранять требуется либо-гтдошади,.

большие чем неохраняемая их часть, либо жертвовать балансом старого

уровня ради возникновения нового. Сохранить можно лишь системные при-

родные совокупности, а не какие-то отдельные компоненты. Это хорошо

известно биоэкологам. Вид без сохранения его местообитания неминуемо

исчезает. И при этом не один, а в консорционном комплексе.

В связи со сказанным следует вести речь о сохранении в той или иной

степени неизменном виде подавляющей части пространства планеты —

не отдельных процентов территории суши, а в зависимости от степени пре-

образованное™ экосистем многих десятков процентов. Эта идеология была

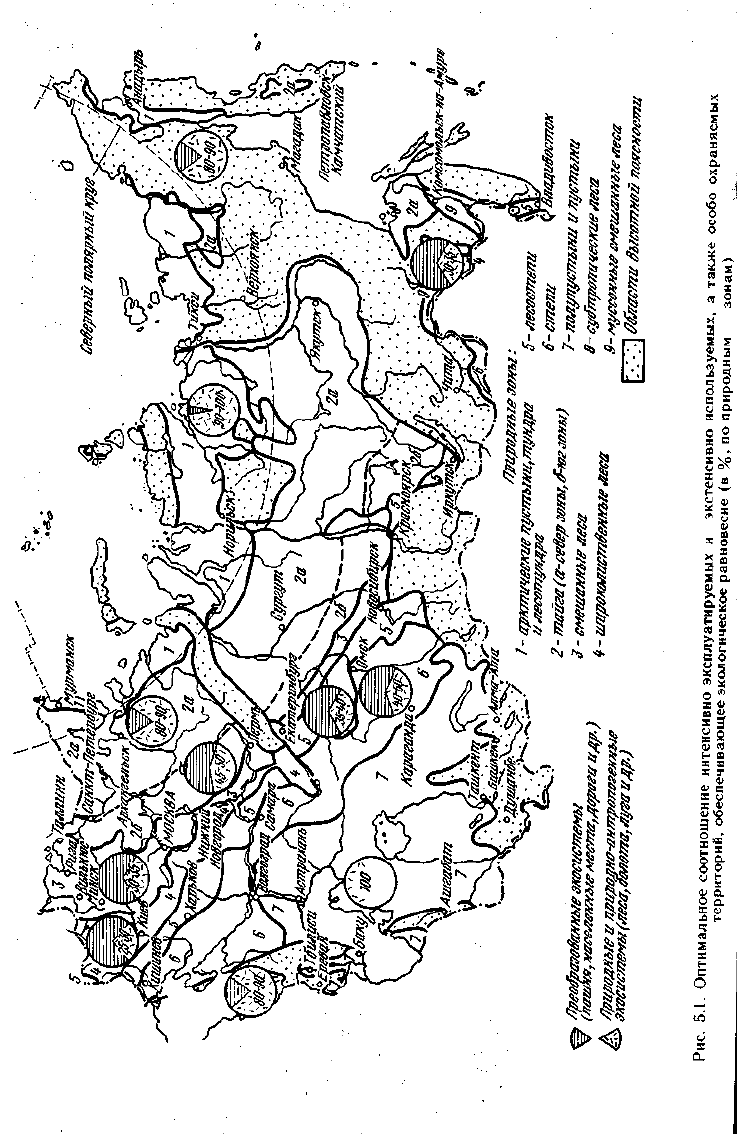

отражена на картосхемах изданных мною словарей (рис. 5.1).

Этот теоретический подход был подкреплен физико-математическими

расчетами В. Г. Горшкова

4

, указавшего, что лишь система биосферы спо-

1

В 1 a f i е 1 d M. A. E. Nordenshiold ja Kansallispuistooate//Suomen luonto. 1980.

V. 39. № 5. P. 219—222, 249.

2

Формирование растительного покрова при оптимизации ландшафта//Материалы 3-й

Всес. школы, Каунас, 10—14 сент. 1979. Вильнюс. Ин-т ботан. АН ЛитССР, 1979. 206 с;

Маценко А. Е., Пенькос-Миркова Г. Об охране природы в Польше//Бюлл. Гл. Ботанич.

Сада АН СССР. 1980. № 116. С. 72—73. Напомним, что под особо охраняемыми террито-

риями понимаются любые площади суши и акватории, непосредственно предназначенные

для тех или иных целей охраны природы и поддержания среды жизни.

3

Kozrowski S. Ekologiczny system obszarow chrorrionych//Aura. 1979. № 8.

P. 20—22.

4

Горшков В. Г. Энергетика биосферы и устойчивость состояния окружающей

среды//Итоги науки и техники. Теоретические и общие вопросы географии. М., 1990. Т. 7.

207

собна поддерживать энергетический баланс на Земле. При этом человече-

ство не может менять энергетику приземного слоя больше, чем на сотую

часть, а компенсация за счет антропогенной энергии нереальна, поскольку

нынешний энергетический расход в 10 раз выше допустимого для людей.

Грубо говоря, можно изменить лик планеты,на 100% на одной'сотой части

Земли, на 10% на ее десятой части или на 1 % глобально. За этим пределом

лежит неминуемая деструкция биосферы.

Следовательно, поддержание экологического баланса путем организа-

ции особо охраняемых территорий различного типа и сепортология как

наука, исследующая и оптимизирующая эти процессы, превращаются в со-

циально-экономически значимый инструмент выживания человечества.

К сожалению, это познается с большим трудом.

С помощью экологической оптимизации можно решать крупные эколо-

го-экономические проблемы, в частности, приостановить процесс опусты-

нивания планеты, например в нашей стране — аридизацию южных райо-

нов; резко повысить урожаность полей, сохранить водность рек, баланс

вод и продуктивность южных морей. Все это достаточно хорошо известно,

но не приобрело характера всеобщих целенаправленных программ.

Экологическая оптимизация — интегральная программа, назначение

которой создать предпосылки для функционального и территориального

механизмов поддержания экологического равновесия. Однако переход от

многоцелевой к интегральной программе, т. е. от сетей природных охра-

няемых территорий к их экологически и социально-экономически обосно-

ванным системам еще не осуществлен. Это хорошо видно на примере орга-

низации природоохранных служб и сетей охраняемых участков в США

1

.

В этой стране существуют три природоохранные службы: 1) рыбы и дичи,

2) национальных парков и 3) рекреации и национального наследия.

Природные особо охраняемые территории группируются в США в

5 сетей: 1) национальные фаунистические заказники (свыше 500, общая

площадь 13,5 млн га), 2) национальная система сохранения участков

дикой природы (130, общая площадь более 4,8 млн га, но расположены эти

участки главным образом в пределах фаунистических заказников, их

40 общей площадью 230 тыс. га, и национальных парков, число которых 85,

площадь 4,6 млн га), 3) экологические резерваты научного назначения

(свыше 300, площадь около 1,7 млн га, главным образом в пределах фауни-

стических заказников), 4) система национальных нетронутых и живопис-

ных рек (общая протяженность 165 тыс. км) и 5) система национальных

парков (около 40 парков и 160 других видов территорий общей площадью

примерно 12 млн га; сюда же входят природные достопримечательности —

монументы). Этот «слоеный пирог» дополняет находящаяся под эгидой

Службы национальных парков Программа природных эталонов. Этой

Программой охвачено около 450 территорий, юридически особо не охраняе-

мых и находящихся на моральной ответственности частных землевладель-

цев

2

. Разновидностью рекреационных территорий, также курируемых

Службой национальных парков, служат национальные морские побережья

(длина 970 км, площадь 238 тыс. га, всего 10 участков, первый из кото-

рых основан в 1937 г.).

Еще большая путаница в типологии охраняемых территорий существо-

вала во время Первэй всемирной конференции по национальным паркам

1

Васок И. В. Защита живой природы//США: Эконом., полит., идеолог., 1979.,

№ 10. С. 108—117.

2

Waggoner G. S. The natural landmarks program//Proc. 1-st Conf. Sci. Res. Nat. '

Parks. New Orleans, La, 1976. V. 2. Washington, D. C, 1979. P. 1161 — 1163.

209

(Сиэтл, 1962). Тогда выделяли 22 их типа

1

. Сейчас Всемирным списком

национальных парков в эквивалентных им территорий, составляемым

МСОП совместно с ЮНЕСКО, рекомендуется всего пять категорий при-

родных охраняемых участков: 1) национальные парки, 2) провинциальные

парки, 3) полные резерваты, или резерваты направленного режима,

4) природные парки и заказники различного профиля и 5) исторические,

культурно-исторические и археологические заказники.

Соотношение этих типов территорий с принятыми в РФ категориями

природных охраняемых территорий следующее. Национальных парков, тео-

ретически предусматривающих юридический статус абсолютно независи-

мого природопользования, в нашей стране пока немного. Национальные

природные парки РФ по признаку землепользования сходны с провинци-

альными, подчиняющимися не центральным, а местным властям и имею-

щие рекреационное назначение. В нашей стране их юридический статус

очень неопределенен. Категории полных резерватов и резерватов направ-

ленного режима соответствуют наши заповедники. К группе природных пар-

ков и заказников относятся все наши заказники и некоторые националь-

ные природные и природные парки, не являющиеся основными землеполь-

зователями на своих территориях. К историческим, культурно-историче-

ским и археологическим заказникам относятся наши так называемые

«музеи-заповедники» типа Кижей, Валаама, Соловецких островов и т. д.

Группа биосферных заповедников не имеет ярко выраженного юридиче-

ского статуса. В нее входят как крупные заповедники, так и карликовые

(Приокско-Террасный и Центрально-Черноземный заповедники имеют

абсолютно охраняемую площадь менее 5 тыс. га, причем последний состоит

из нескольких участков), представляющие собой обрывки местных экосис-

тем, хотя изначально предполагалось, что в группу биосферных должны быть

включены только большие по площади участки, экологически обособленные

от соседних и не затрагиваемые хозяйственной деятельностью.

Явное противоречие отвлеченной теории и реальной практики даже

при выделении биосферных заповедников указывает на крах весьма про-

грессивной в прошлом «эталонной стратегии» заповедного дела. С другой

стороны, концепция поддержания экологического равновесия с помощью

различных категорий особо охраняемых природных территорий органи-

чески дополняется пространственными системами воспроизводства природ-

ной среды

2

и режимов особого природопользования

3

.

Территориальная система воспроизводства природной среды в прило-

жении к Западной Сибири включает 9 классов лесных земель (Михай-

лов Ю. П., Будаков С. Т. С. 47^48):

1. Земли, предназначенные для выращивания лесов промышленного

назначения.

2. Земли, предназначенные для удовлетворения социальных и близких

к ним потребностей.

3. Земли, занятые лесами санитарно-гигиенического назначения.

4. Леса и лесонасаждения специального ветрозащитного назначения,

агролесополосы и т. п.

' Э й л а р т Я. X. Охраняемые территории и просвещение//Проблемы природоохран-

*' ного просвещения. Новосибирск: Наука, 1962. С. 63—70.

2

Михайлов Ю. П. Территориальные системы воспроизводства природной среды

(зоны тайги Сибири)//Сибирский географический сборник. Вып. 11, Новосибирск, 1975.

С. 3—29; Михайлов Ю. П., Будаков С. Т. Лесные ресурсы тайги Западной Сибири и их ис-

^.пользование//Там же. Вып. 15. Новосибирск, 1980. С. 5—50.

Тр"

3

Викулов В. Е. Режим особого природопользования (на примере озера Байкал).

"Новосибирск: Наука, 1982. 192 с.

210 i