Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

рактерные

для

многих академий

XVII—XVIII

веков.

Основой художественного воспитания

было освоение творческого опыта великих

ма-

стеров прошлого: считалось,

что

молодым

ху-

дожникам

следует прежде всего воспринимать

традиции,

идущие

от ник,

изучать правила

и

нормы прекрасного, которые сложились

в

творческом

наследии предшествующих

поко-

лений.

Окружающая действительность

рас-

ценивалась

как

мало достойная внимания

ху-

дожника.

Природу надлежало

«исправлять»,

выявляя

заложенные

в ней

идеальные законо-

мерности,

отвечающие канонам античности.

Тем

не

менее

в

Академии художеств работа

над изучением живой натуры занимала боль-

шое место (преимущественно

в

виде рисова-

ния

и

лепки

с

натурщиков).

Молодых художников обучали перерисовы-

вать образцовые

«оригиналы»

—

рисунки

и

гра-

вюры,

чтобы через чужое мастерство усвоить

прекрасное.

Затем начиналось рисование

гип-

совых голов

и

целых

фигур,

и

лишь после

это-

го—

рисование

с

натурщиков

и,

наконец,

изу-

чение

композиции,

причем первое время

эта

последовательность соблюдалась

не

особенно

строго.

Выше всего

в

Академии художеств,

как это

естественно

для

эпохи классицизма, ставился

исторический

жанр

—

работа

над

картинами

или скульптурными произведениями

на

исто-

рические

темы.

В

понятие «исторического»

в

Академии художеств

XVIII

века входили

не

только события, связанные

с

историей,

но и ле-

генды,

христианская

и

античная мифология.

Гораздо менее значительными,

чем

истори-

ческая живопись, требовавшая

от

художника

творческого

воображения, считались пейзаж,

бытовая живопись

и

портрет.

Особенности академической системы

начали

формироваться

уже в

первые годы существо-

вания Академии, когда

ее

президентом

был

И.

И.

Шувалов,

При

нем,

в

конце

50-х —

начале

60-х годов, Академия

являлась

в

значительной

степени большой мастерской

для

усовершен-

ствования молодых художников.

Они

работали

успешно,

и в

сентябре

1760

года живописец

А.

П.

Лосенко

и

архитектор

В. И.

Баженов были

отправлены

в

заграничную командировку

для

дальнейшего совершенствования.

После воцарения Екатерины

II

годом основания

Академии художеств

(а

фактически лишь дарования

ей

устава

и

открытия

при ней

Воспитательного училища)

указано было считать

1764, с тем,

чтобы честь откры-

тия Академии можно было приписать Екатерине

11.

При открытии

«новой»

Академии

с

приветствием

выступил

А. П.

Сумароков, подчеркнувший воспита-

тельную

и

просветительную роль искусства: обязан-

ность художника

—

«...изображати Истории своего

отечества

и

лица великих

в

оном людей...»,

ибо

«...таковые

виды умножают геройский огнь

и

любовь

к

отечеству».

«Сие

многое подаст потомству

в

Истории,

просвещение,

силу заражения

в

подражании славных

дел,

утеху

любопытным

и

пользу миру». Вскоре

М.

В.

Ломоносов

был

избран почетным членом Акаде-

мии

художеств

и в

благодарственном слове обращал-

ся

к ее

воспитанникам:

«...благополучны

вы,

сыны

Российские,

что

можете преуспевать

&

похвальном

подвиге

ревностного учения

и

представить пред очами

просвещенные Европы проницательное остроумие,

твердое рассуждение

и ко

всем искусствам особли-

вую способность нашего

народа...»

С середины

60-х

годов

в

Академию художеств стали

принимать пяти-ш ест

и

летних мальчиков («какого

б

звания

ни

были, исключая одних крепостных»),

с тем

чтобы

в

условиях закрытого воспитательного учреж-

дения превратить

их в

художников.

Ученики Академии делились

на

пять «возрастов»;

пребывание

в

каждом продолжалось

три

года.

Три

первых трехлетия уделялись общей подготовке,

а

два

последних

—

специальной. Прохождение акаде-

мического

курса сопровождалось награждением

за

успешно выполненные работы Малой

или

Большой

се-

ребряными медалями, затем Малой

или

Большой

зо-

лотыми. Окончившие Академию

с

высшей наградой

—

Первой,

или,

иначе, Большой золотой медалью,

по-

лучали

право

на

заграничную командировку. Молодые

мастера нашей Академии

в

заграничной командировке

видели почти единственное

в то

время средство

при-

обрести

широкую эрудицию

в

вопросах мирового

искусства.

Дальнейший путь художника

был

связан

с

получе-

нием

по

выполнении конкурсных работ

(так

называе-

мых программ) звания «назначенного»

(то

есть

кан-

дидата

в

академики),

а

затем академика. Академик

мог

быть избран адъюнкт-профессором

и

профессо-

ром.

Совет Академии

давал

свои заключения

не

толь-

ко

по

внутриакадемическим делам,

но и по

всякого

рода вопросам

в

области искусства,

с

которыми

к не-

му обращались другие учреждения; распределял

заказы;

проводил экспертизы

и

консультации; присуж-

дал почетные звания. Коллегиальность такого управ-

ления была, разумеется, относительной:

все

важные

дела решались президентом, назначенным царской

властью.

Основоположником исторического жанра

в

Академии художеств

был

Антон Павло-

вич

Л

осей кр_(1737—1773).

Сын

крестьяни-

на,

рано осиротевший,

он

провел детские годы

на Украине, потом

пел в

придворном хоре.

Юношей Лосенко учился

у И. П.

Аргунова,

а

затем

был

направлен

в

Академию художеств,

где

сразу

же

обнаружились

его

хорошая

под-

готовка

и

выдающееся дарование.

В Академии

и при

двукратном пребывании

в

Пари-

же,

а

затем

в

Риме

(в 60-х

годах) Лосенко настой-

чиво

овладевал

мастерством, много внимания

уделял

изучению художественных произведений, рассеянных

по

разным собраниям, дворцам, церквам. Свои сужде-

ния

о

памятниках искусства

он

записывал

в

«Журнал

примеченных мною знатных работ живописи

и

скуль-

птуры...», позволяющий убедиться

в

широте взглядов

и

вдумчивости русского мастера. Лосенко ценил

произведения

«высокого искусства»

и

«большого

сти-

ля»,

но

рядом

с

ними отмечал

и

произведения, пора-

зившие

его

жизненностью

и

правдой («Композиция

верная против сюжету... Натурально изображены

воз-

дух

и

вода... Деревенский старик читает»).

С ува-

жением указывал Лосенко

на

произведения класси-

ков

мирового искусства

—

Рембрандта, Рубенса,

Рафаэля, Пуссена, высоко ценя ясность

композиции,

живописность

колорита, правильность рисунка

и

выра-

зительность характеристик.

В первой половине

60-х

годов

в

Париже

Ло-

сенко

написал картины

«Чудесный

улов

рыбы»

и

«Авраам

приносит

в

жерт-

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVII!

145

ву сына своего

Исаака»

(обе в ГРМ),

получившие положительную оценку

и

фран-

цузских

и

русских художников.

Часть

1763

года

он

провел

в

России, написав

весной этого года

в

Москве известный порт-

рет выдающегося деятеля русского театра

Федора

Волкова

(ГРМ и ГТГ). С

подлин-

ным воодушевлением

и

правдой охарактери-

зована незаурядная личность Волкова

— ум-

ного

и

талантливого, деятельного

и

смелого

человека. Характерно,

что

другие портреты,

написанные Лосенко, также изображают

в ос-

новном крупных деятелей русской культуры:

А.

П.

Сумарокова,

И. И.

Шувалова,

актера

Я. Д.

Шумского.

Из

Москвы Лосенко вновь

уехал

в

Париж,

а

отту-

да

в 1765

году

— в

Италию,

где

работал,

не

имея

«особливого себе

учителя».

Он

изучал памятники

античности

и

искал пути

к

строгому

и

ясному стилю,

способному

с

наибольшей силой выражать значи-

тельные

идеи.

В творчестве Лосенко сказались элементы

классицизма,

содержавшего

в

себе

во

второй

половине

XVI11

века сильные тенденции реали-

стического

характера. Логически четкий клас-

сицизм

успешно противостоял увлечению

де-

коративностью

и

усложненным аллегоризмом

работавших

в

России

60-х

годов

С. Т о р е л л и,

Ф.

Фонтебассо

и

других, следовавших

приемам

барокко

или

рококо.

В

творчестве

Лосенко

черты классицизма впервые проявля-

ются

в

картине

«Зевс

и

Фетида» (1769,

ГРМ)

и в

двух больших работах

1768

года

—

«академические фигуры

в

величину ординар-

ного

человека»

—

двух штудиях обнаженного

тела, лишь условно наименованных

«К а и н о м»

(ГРМ)

и «А в е л е м»

(Харьковский государ-

ственный музей изобразительных искусств,

ил,

163). Они

привлекли особое внимание

на

выставке

в

Академии художеств

в 1769

году.

В этих работах

с

натуры Лосенко стремится

не

к

одной только передаче видимого,

но и к

уяснению логики построения человеческого

тела.

Он

ясно показывает связь между отдель-

ными частями *ела, последовательность соче-

тания сухожилий, мускулов, проступающие

под

кожей

кровеносные сосуды.

При

этом Лосенко

ничуть

не

поступается художественной, живо-

писной

выразительностью.

Его

картины

в

своей

зрелости,

ясности

и

высоком мастерстве стали

крупным,

принципиально важным явлением

русской

культуры. Патриоты отечественного

искусства

опирались именно

на

деятельность

Лосенко,

и

один

из них

(статья подписана

ини-

циалом

«С»)

писал:

«Стыдитесь

несмысленные

почитатели иностранных, смотря

на

сего худож-

ника:

никто

вам не

поверит,

что в

России

не

могут

родиться великие люди».

«Такое

пред-

рассуждение

не

только

что не

похвально,

но

еще некоторым образом изъявляет подлость

души»

(журнал

«Смесь»,

1769).

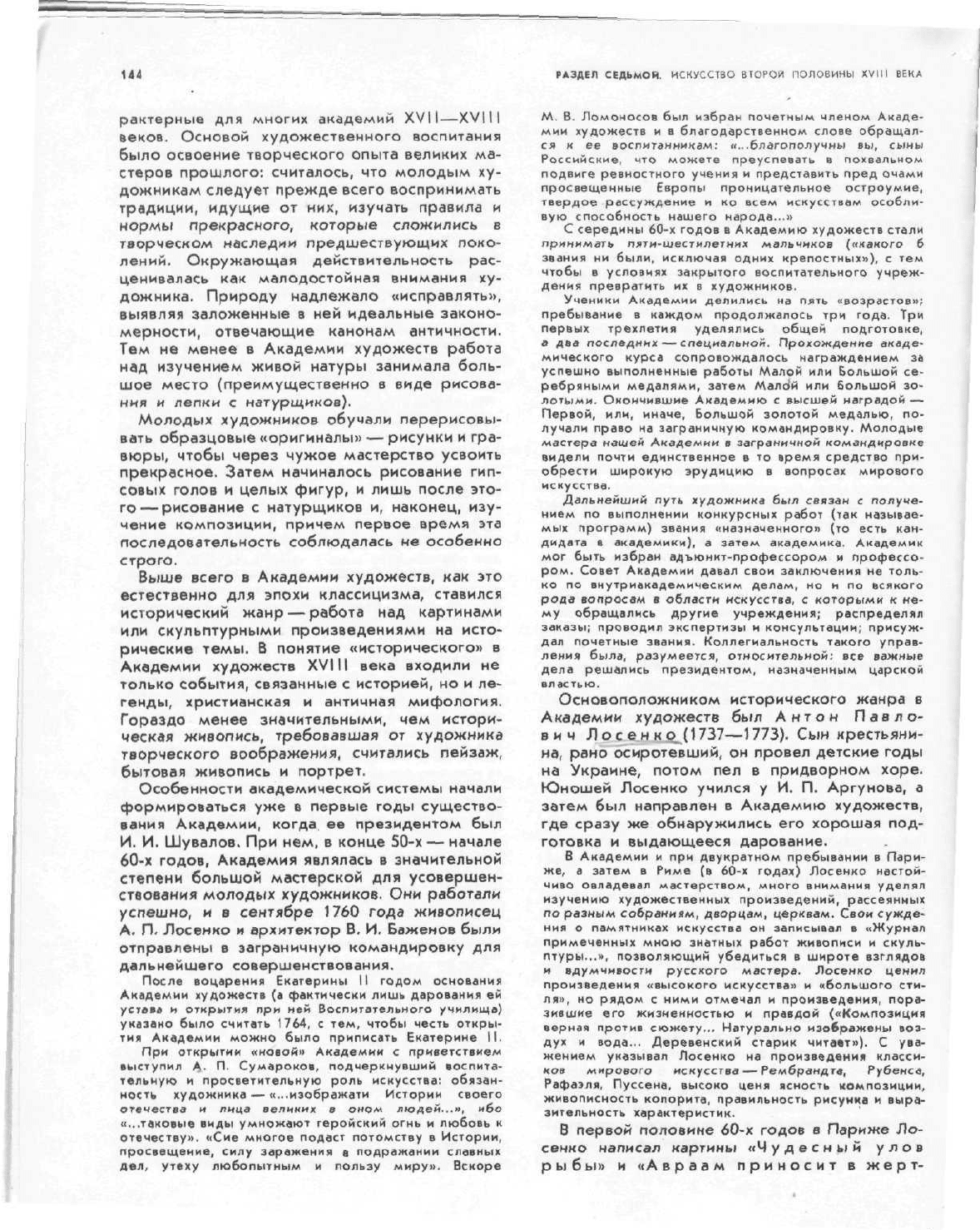

В

1770

году Лосенко выставил

8

Академии

художеств картину «Владимир

и Рог-

н

е д а» (ГРМ, ил. 165).

Ее сюжет

был

хорошо понятен образован-

ным кругам. Владимир, князь новгородский,

отвергнутый полоцкой княжной Рогнедой,

раз-

громил

Полоцк, убил отца

и

братьев Рогнеды

и

взял

ее в

жены. Сложность содержания

тре-

бовала ясной

и

выразительной трактовки.

Взволнованность главных персонажей переда-

на Лосенко сильными движениями, напряжен-

ностью

и

динамикой форм.

Эта

патетика отте-

нена сдержанностью остальных действующих

лиц. Несмотря

на

театрально-условный харак-

тер,

картина имела большое значение

в

разви-

тии

исторической живописи

XVIII

века. Взамен

постоянного

использования мастерами всех

академий античных

или

мифологических

тем

Лосенко

обращается здесь

к

русской истории,

тем самым устанавливая

ее

равноправие

с об-

щезначимой историей античного мира.

Про-

грессивный

характер картины, показывающей

горе,

приносимое произволом,

был

порожден

высоким

национальным подъемом второй

по-

ловины

XVIII

столетия.

Вслед

за

«Владимиром

и

Рогнедой» Лосенко

начал

работать

над

картиной «Проща-

ние Гектора

с

Андромахой» (1773,

ГТГ,

ил.

162), сюжет которой взят

из

«Илиады».

Гектор

—

один

из

героев Древней Трои

—

про-

щается

с

семьей, уходя сражаться

за

родной

город.

Содержание картины

—

величие патрио-

тического

подвига, который приносит бессмер-

тие герою. Художник свободно владеет много-

фигурной композицией, сложными светотене-

выми приемами, умеет создать торжествен-

ную архитектурную декорацию.

Идейное содержание произведений,

их ув-

лекательность

для

современников, мастерство

исполнения сделали Лосенко авторитетнейшим

из

профессоров Академии художеств

70-х го-

дов.

Лосенко

—

один

из

крупнейших мастеров

ри-

сунка

своего времени.

Его

графические работы

выделяются проникновенной выразительно-

стью.

Рисунок, изображающий группу

мо-

лодых

людей, изучающих руины классической

архитектуры

(«П

утешествующи

е»,

1760-е

годы,

ГРМ),

поэтически отражает интерес

к

художественной культуре античного мира.

Яв-

ственно ощутимы живая воодушевленность

юношей,

своеобразие каждого

из них. В э т го-

дах

для

картин «Владимир

и

Рогнеда»

и

«Про-

щание Гектора

с

Андромахой» (головы воинов,

фигура

и

отдельно голова служанки, юноша

со

щитом

и

другие) Лосенко живо воплощает

то лирическое,

то

мужественно-суровое

чув-

ство.

Он

передает изображаемое точными

тон-

кими

линиями

с

легкой штриховкой

в

тенях,

безошибочно находя главное

в

реальной

фор-

146

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕНА

ме,

творчески решая каждую задачу.

«Н а-

т

у р щ и к и» —

штудии обнаженной мужской

фигуры

—

позволяют судить

не об

одной лишь

верности анатомических представлений Лосен-

ко,

но и о его

восприятии красоты человече-

ского

тела.

Эти

рисунки

до сих пор

поучитель-

ны также широтой

и

свободой графических

приемов,

создающих впечатление большой

живописности

изображения.

На рисунках Лосенко учились многие воспитанники

Академии:

его

«оригиналы»

служили

им

образцами

и

неоднократно копировались

во

второй половине

века.

Художник написал «Изъяснение краткой

про-

порции

человека...

для

пользы юношества, упраж-

няющегося

в

рисовании...». Этим первым русским

пособием

по

пластической анатомии пользовались

в

Академии

в

течение нескольких десятилетий.

К

числу видных мастеров Академии конца

XVIII

века принадлежит Иван Акимович

Акимов (1 754—181 4), ученик Лосенко.

К ра-

ботам Лосенко

в

принципе восходит ранняя

картина Акимова «Великий князь

Святослав, целующий мать

и

детей

своих

по

возвращении

с

Дуная

в

Киев» (1773,

ГТГ, ил. 167).

Тема защиты

оте-

чества сочетается

в

картине

с

темой семейного

счастья

героя,

возвращающегося

с

победой.

Эта работа девятнадцатилетнего художника

свидетельствует

о его

весьма уверенном

вла-

дении многофигурной композицией

в

духе

классицизма,

а тем

самым

и об

успехах

рус-

ской

академической школы

XVIII

века.

Позднейшие произведения Акимова посвящены

преимущественно мифологическим темам

(«С а м о-

сожжение

Геркулес

а»,

1

782,

ГТГ).

Акимов

был

видным педагогом

и

одно время директором Акаде-

мии.

Ему же

принадлежит один

из

первых очерков

по

русскому

искусству: «Краткое историческое известие

о некоторых Российских художниках» (1804).

В Академии художеств

в

конце

70-х и

в

80-х

годах стали преобладать мифологиче-

ские

темы

в

ущерб темам

из

отечественной

истории.

Однако лучшие произведения

про-

должали, хотя

и в

опосредствованной форме,

нести значительное жизненное содержание.

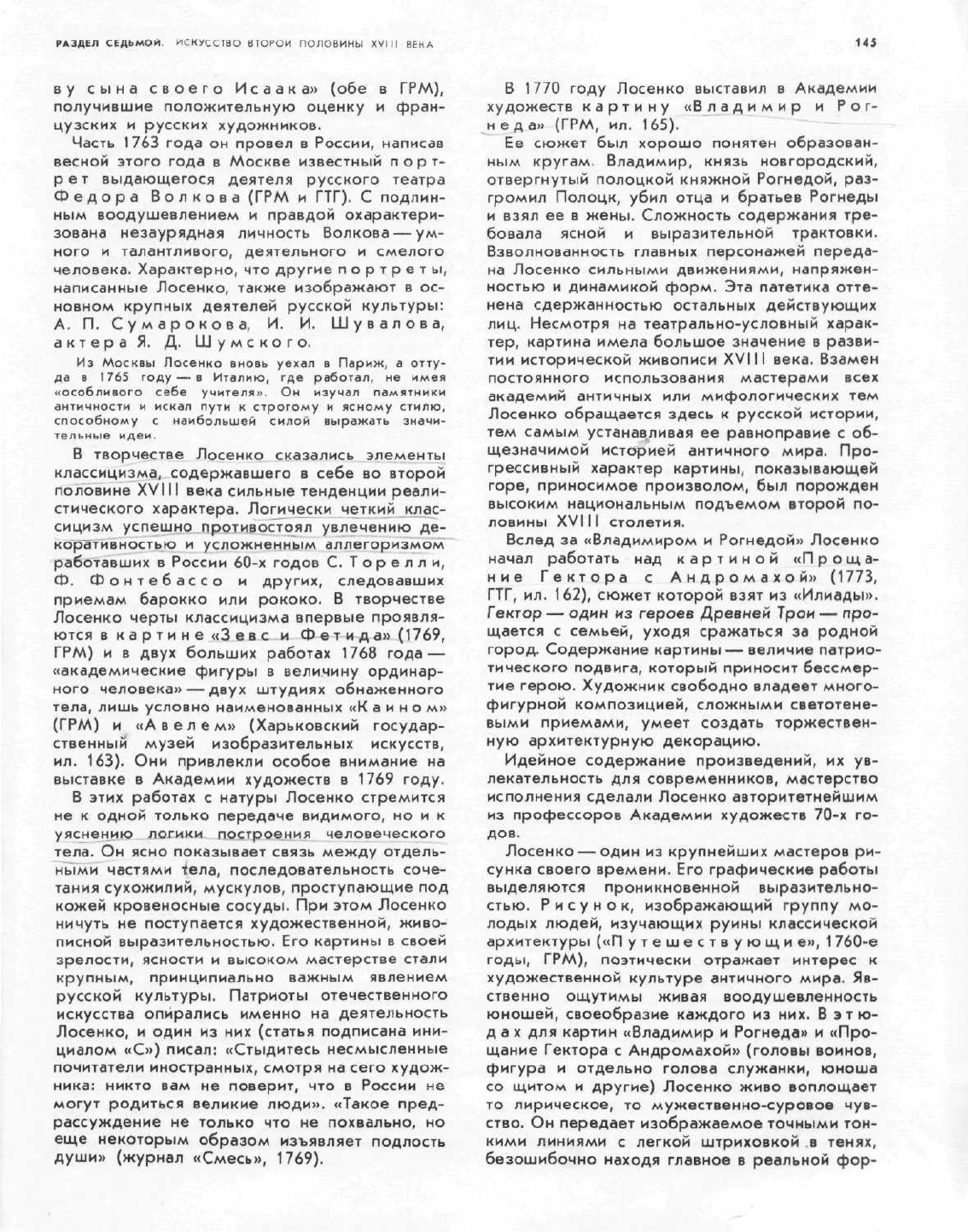

Петр Иванович

С^к^л о в

(1 753—1 791)

создал несколько произведений

на

темы

ан-

тичной мифологии:

«М

еркурий

и

Аргус»

(1776,

ГРМ, ил. 166), и

«Дедал

привязы-

вает крылья

Икару»

(1777,

ГТГ).

Драма-

тическое содержание первой картины Соко-

лов передал

без

каких-либо внешних эффек-

тов.

Выразительность картины основана

на

про-

тивопоставлении двух фигур: неудержимо

за-

сыпающего могучего Аргуса

и

осторожно

и

вкрадчиво склоняющегося

к

нему Меркурия,

готовящегося

поразить

его

тайно принесенным

мечом.

Хороший рисунок

и

красивый мягкий

колорит

заслуживают особенного внимания,

так

как это

полотно было первым опытом

Соколова

в

том, чтобы «произвесть толь боль-

шой

препорции картину».

Это

потребовало

по-

исков

«щасливых

положениев фигур»

(как пи-

сал

сам

художник

в

Академию). Картина

«Де-

дал привязывает крылья Икару», созданная

го-

дом

позднее, свидетельствует

о

развитии

принципов

классицизма:

в

ясной, пластически

отчетливой форме художник воплотил грече-

ский

миф,

говорящий

о

человеческом дерза-

нии,

смелой мечте людей

о

полете. Соколов

является одним

из

блестящих мастеров

рус-

ского

рисунка. Изображения натурщиков

(итальянский карандаш

и мел на

тонированной

бумаге,

ГРМ) по

верности натуре, выразитель-

ности

форм

и

красоте рисунка принадлежат

к

высшим достижениям русского графическо-

го

искусства

XVIII

века.

В конце века

у

живописцев Академии вновь

пробудился интерес

к

событиям отечественной

древности.

При

этом общая направленность

художественной культуры того времени опре-

делила достаточно условную трактовку нацио-

нальных

исторических сцен: сюжеты картин

связаны

с

биографиями (нередко легендарны-

ми)

тех или

иных князей,

а

народ представлен

в виде фигур второстепенного значения

и не

играет

заметной роли

в

изображении.

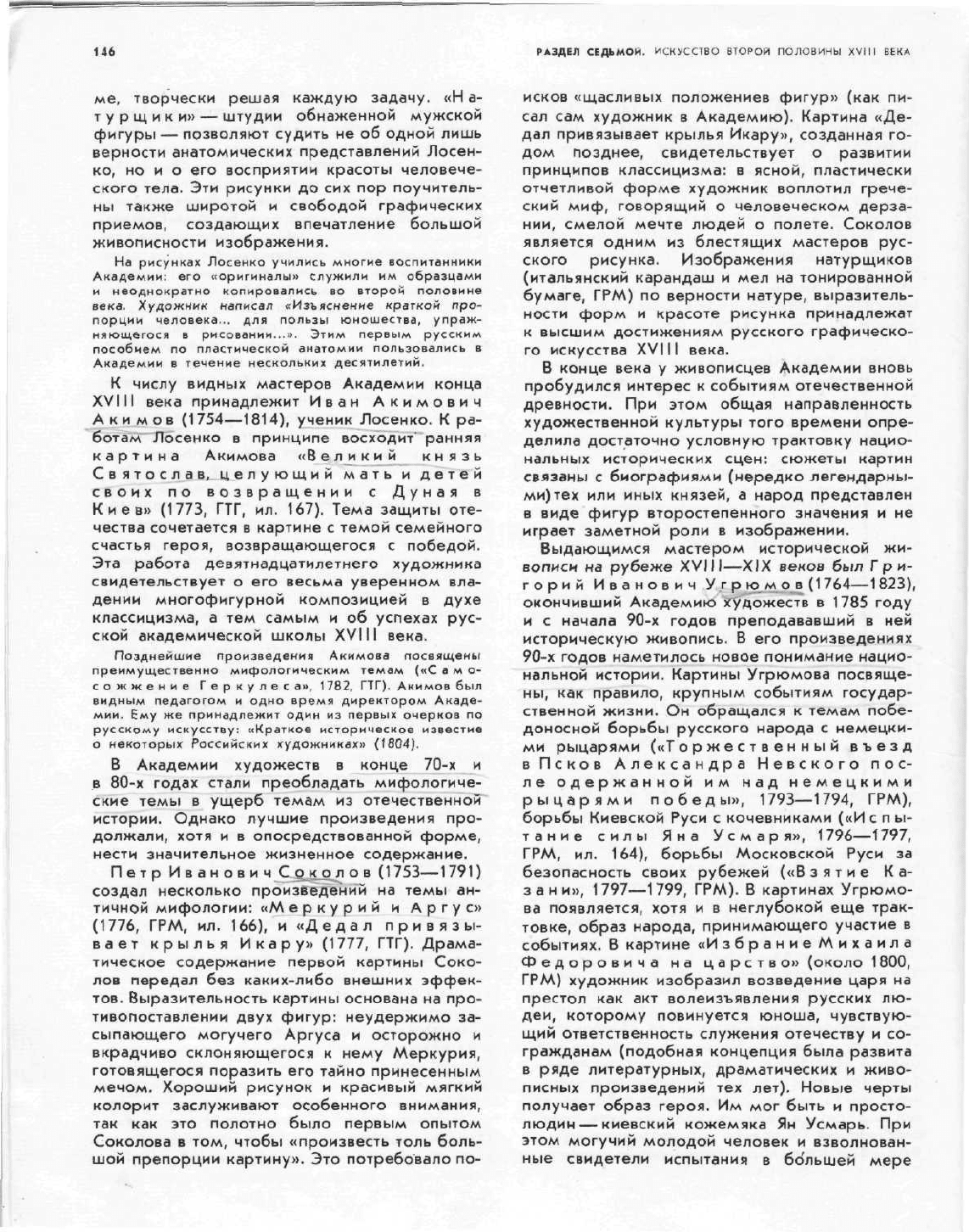

Выдающимся мастером исторической

жи-

вописи

на

рубеже

XVIII—XIX

веков

был Гри-

горий

Иванович Угрю

мо в

(1764—1823),

окончивший Академию художеств

в 1785

году

и

с

начала

90-х

годов преподававший

в ней

историческую

живопись.

В его

произведениях

90-х годов наметилось новое понимание нацио-

нальной

истории.

Картины Угрюмова посвяще-

ны,

как

правило, крупным событиям государ-

ственной

жизни.

Он

обращался

к

темам побе-

доносной

борьбы русского народа

с

немецки-

ми

рыцарями

(«Т

оржественный въезд

в Псков Александра Невского

пос-

ле одержанной

им над

немецкими

рыцарями побед

ы»,

1793—1794,

ГРМ),

борьбы Киевской Руси

с

кочевниками

(«И с п ы-

тание силы

Яна

Усмаря», 1796—1797,

ГРМ,

ил. 164),

борьбы Московской Руси

за

безопасность

своих рубежей

(«В з я т и е Ка-

зани», 1797—1799, ГРМ).

В

картинах Угрюмо-

ва появляется, хотя

и в

неглубокой

еще

трак-

товке,

образ народа, принимающего участие

в

событиях.

В

картине «ИзбраниеМихаила

Федоровича

на

царство» (около

1800,

ГРМ) художник изобразил возведение царя

на

престол

как акт

волеизъявления русских

лю-

дей,

которому повинуется юноша, чувствую-

щий

ответственность служения отечеству

и со-

гражданам (подобная концепция

была

развита

в ряде литературных, драматических

и

живо-

писных произведений

тех лет).

Новые черты

получает образ

героя.

Им мог

быть

и

просто-

людин—

киевский кожемяка

Ян

Усмарь.

При

этом

могучий молодой человек

и

взволнован-

ные свидетели испытания

в

большей мере

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

147

привлекают внимание,

чем

высящийся

на тро-

не князь Владимир.

Картины Угрюмова

не

только значительны

по

содержанию,

но и

весьма эмоциональны, чему

способствуют

насыщенность цвета, игра свето-

тени,

ритмическая напряженность, смелая,

вы-

разительная композиция.

Эти

особенности

ска-

зываются

и в

работах многочисленных учени-

ков

мастера,

в

частности

О. А.

Кипренского,

В.

К.

Шебуева,

А. И.

Иванова,

А. Е.

Егорова,

работавших

уже

полностью

в XIX

веке.

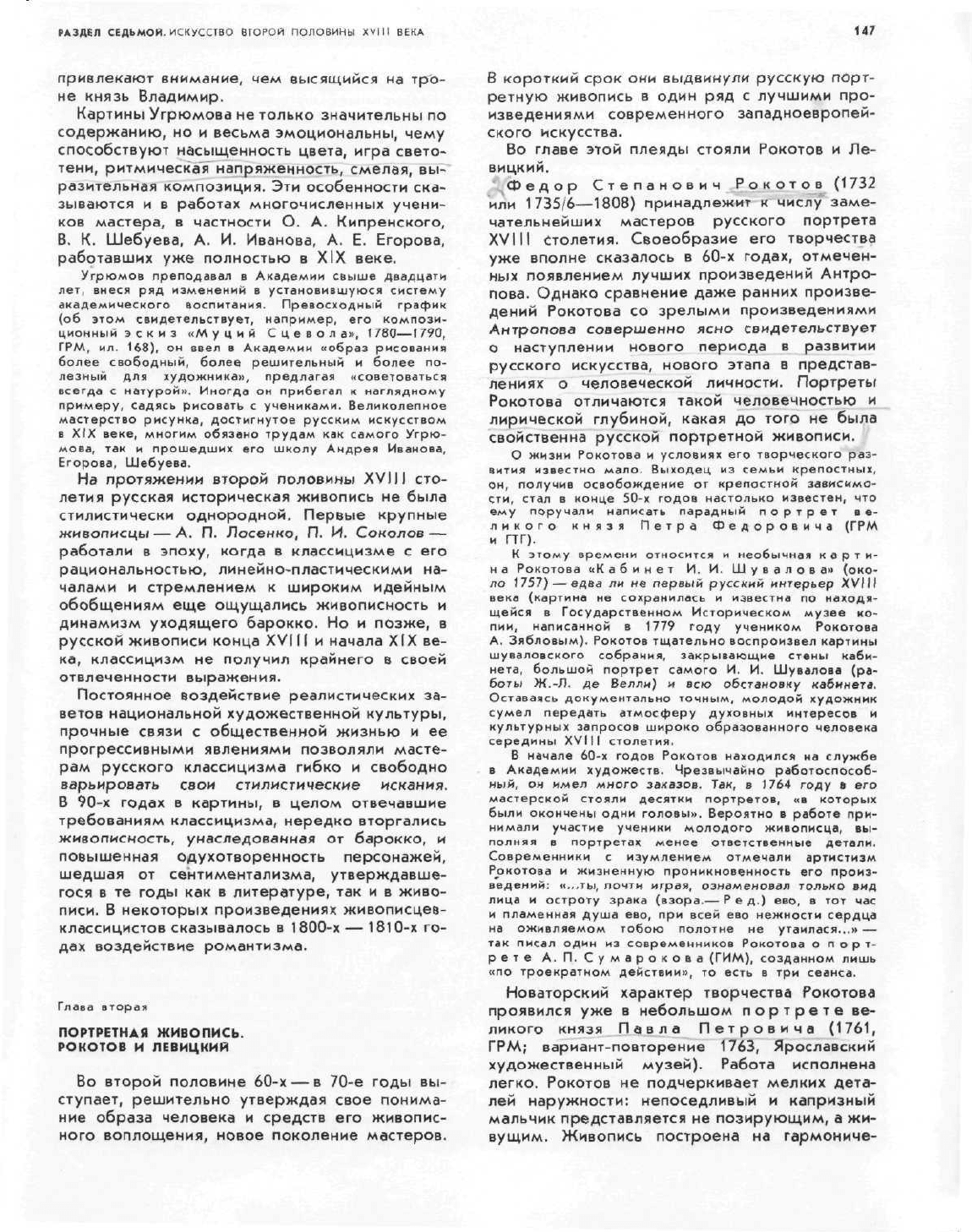

Угрюмов преподавал

в

Академии свыше двадцати

лет, внеся

ряд

изменений

в

установившуюся систему

академического

воспитания. Превосходный график

(об

этом свидетельствует, например,

его

компози-

ционный

эскиз

«Муций

Сцевола»,

1

780—1790,

ГРМ,

ил. 168), он

ввел

в

Академии

«образ

рисования

более свободный, более решительный

и

более

по-

лезный

для

художника», предлагая

«советоваться

всегда

с

натурой». Иногда

он

прибегал

к

наглядному

примеру,

садясь рисовать

с

учениками. Великолепное

мастерство рисунка, достигнутое русским искусством

в

XIX

веке, многим обязано трудам

как

самого Угрю-

мова,

так и

прошедших

его

школу

Андрея

Иванова,

Егорова, Шебуева,

На протяжении второй половины

XVIII сто-

летия

русская историческая живопись

не

была

стилистически

однородной. Первые крупные

живописцы

— А. П.

Лосенко,

П. И.

Соколов

—

работали

в

эпоху, когда

в

классицизме

с его

рациональностью, линейно-пластическими

на-

чалами

и

стремлением

к

широким идейным

обобщениям

еще

ощущались живописность

и

динамизм

уходящего барокко.

Но и

позже,

в

русской

живописи конца

XVI11 и

начала

XIX ве-

ка,

классицизм

не

получил

крайнего

в

своей

отвлеченности выражения.

Постоянное воздействие реалистических

за-

ветов национальной художественной культуры,

прочные связи

с

общественной жизнью

и ее

прогрессивными

явлениями позволяли масте-

рам русского классицизма гибко

и

свободно

варьировать свои стилистические искания.

В

90-х

годах

в

картины,

в

целом отвечавшие

требованиям классицизма, нередко вторгались

живописность,

унаследованная

от

барокко,

и

повышенная одухотворенность персонажей,

шедшая

от

сентиментализма, утверждавше-

гося

в те

годы

как в

литературе,

так и в

живо-

писи.

В

некоторых произведениях живописцев-

классицистов

сказывалось

в

1800-х— 1810-х

го-

дах воздействие романтизма.

Глава

вторая

ПОРТРЕТНАЯ

ЖИВОПИСЬ.

РОКОТОВ

И

ЛЕВИЦКИЙ

Во второй половине 60-х

— в 70-е

годы

вы-

ступает, решительно утверждая свое понима-

ние образа человека

и

средств

его

живопис-

ного

воплощения, новое поколение мастеров.

В короткий срок

они

выдвинули русскую порт-

ретную живопись

в

один

ряд с

лучшими

про-

изведениями современного западноевропей-

ского

искусства.

Во главе этой

плеяды

стояли Рокотов

и Ле-

вицкий.

Федор

Степанович Рокотов

(1732

или 1735/6—1808) принадлежит

к

числу заме-

чательнейших мастеров русского портрета

XVIII

столетия. Своеобразие

его

творчества

уже вполне сказалось

в 60-х

годах, отмечен-

ных появлением

лучших

произведений Антро-

пова.

Однако сравнение даже ранних произве-

дений Рокотова

со

зрелыми произведениями

Антропова совершенно ясно свидетельствует

о наступлении нового периода

в

развитии

русского

искусства, нового этапа

в

представ-

лениях

о

человеческой личности. Портреты

Рокотова отличаются такой человечностью

и

лирической глубиной, какая

до

того

не

была

свойственна русской портретной живописи.

О жизни Рокотова

и

условиях

его

творческого

раз-

вития известно мало. Выходец

из

семьи крепостных,

он,

получив освобождение

от

крепостной зависимо-

сти,

стал

в

конце

50-х

годов настолько известен,

что

ему поручали написать парадный портрет

ве-

ликого

киязя Петра Федоровича

(ГРМ

и

ГГГ).

К

этому времени относится

и

необычная

карти-

н

а

Рокотова

«Кабинет

И. И.

Шувалова»

(око-

ло 1757)

—

едва

ли не

первый русский интерьер

XVIII

века (картина

не

сохранилась

и

известна

по

находя-

щейся

в

Государственном Историческом музее

ко-

пии,

написанной

в 1779

году учеником Рокотова

А. Зябловым). Рокотов

тщательно

воспроизвел картины

шуваловского собрания, закрывающие стены каби-

нета, большой портрет самого

И. И.

Шувалова

(ра-

боты

Ж.-Л. де

Велли)

и всю

обстановку кабинета.

Оставаясь документально точным, молодой художник

сумел передать атмосферу

духовных

интересов

и

культурных

запросов широко образованного человека

середины

XVIII

столетия.

В

начале

60-х

годов Рокотов находился

на

службе

в Академии художеств. Чрезвычайно работоспособ-

ный,

он

имел много заказов.

Так, в 1764

году

в его

мастерской

стояли десятки портретов,

«в

которых

были

окончены одни головы». Вероятно

в

работе

при-

нимали участие ученики молодого живописца,

вы-

полняя

в

портретах менее ответственные детали.

Современники

с

изумлением отмечали артистизм

Рокотова

и

жизненную проникновенность

его

произ-

ведений:

«...ты,

почти играя, ознаменовал только

вид

лица

и

остроту зрака (взора.—

Ред.) ево, в тот час

и

пламенная душа

ево, при

всей

ево

нежности сердца

не оживляемом тобою полотне

не

у таи л ас

я.,.» —

так писал один

из

современников Рокотова

о

порт-

рете

А. П.

Сумарокова (ГИМ), созданном лишь

«по троекратном действии»,

то

есть

в три

сеанса.

Новаторский характер творчества Рокотова

проявился

уже в

небольшом портрете

ве-

ликого

князя

Павла

Петровича

(1761,

ГРМ;

вариант-повторение

1763,

Ярославский

художественный музей).

Работа

исполнена

легко.

Рокотов

не

подчеркивает мелких дета-

лей наружности: непоседливый

и

капризный

мальчик представляется

не

позирующим,

а жи-

вущим.

Живопись построена

на

гармониче-

148

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIИ

ВЕКА

ском

сопоставлении близких один

к

другому

золотистых тонов

в

лице, красных

— в

одеж-

де.

Тона

объединены

в

спокойном

и

мелодич-

ном

созвучии.

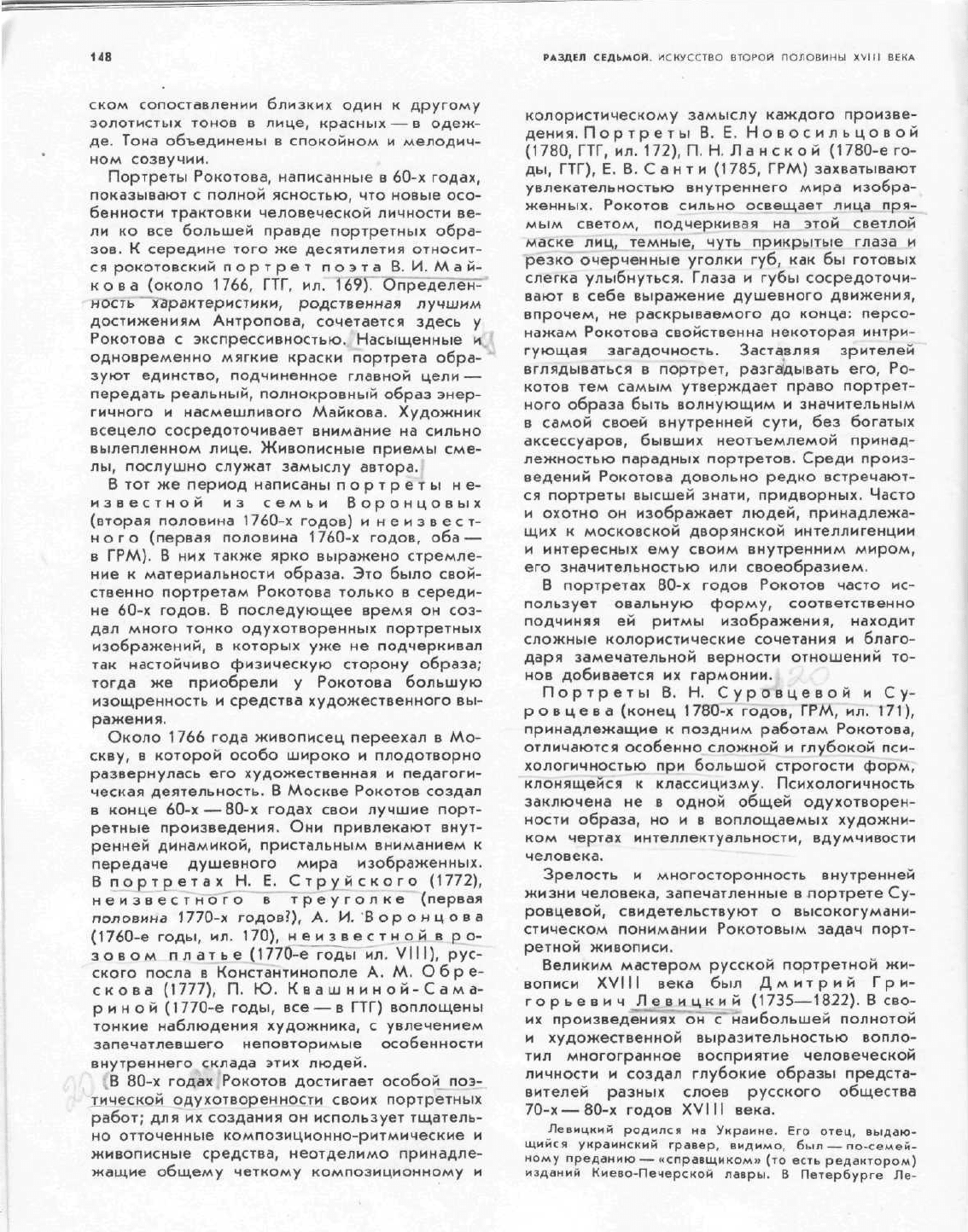

Портреты Рокотова, написанные

в 60-х

годах,

показывают

с

полной ясностью,

что

новые

осо-

бенности трактовки человеческой личности

ве-

ли

ко все

большей правде портретных обра-

зов.

К

середине того

же

десятилетия относит-

ся рокотовский портрет поэта

В. И. Май-

кова (около

1766, ГТГ, ил. 169).

Определен-

ность "характеристики, родственная лучшим

достижениям Антропова, сочетается здесь

у

Рокотова

с

экспрессивностью. Насыщенные

и

одновременно мягкие краски портрета обра-

зуют единство, подчиненное главной цели

—

передать реальный, полнокровный образ энер-

гичного

и

насмешливого Майкова. Художник

всецело сосредоточивает внимание

на

сильно

вылепленном лице. Живописные приемы

сме-

лы, послушно служат замыслу автора.

В

тот же

период написаны портреты

не-

известной

из

семьи Воронцовых

(вторая половина 1760-х годов)

и

неизвест-

ного

{первая половина 1760-х годов, оба

—

в

ГРМ). В них

также ярко выражено стремле-

ние

к

материальности образа.

Это

было

свой-

ственно портретам Рокотова только

в

середи-

не

60-х

годов.

В

последующее время

он соз-

дал много тонко одухотворенных портретных

изображений,

в

которых

уже не

подчеркивал

так настойчиво физическую сторону образа;

тогда

же

приобрели

у

Рокотова большую

изощренность

и

средства художественного

вы-

ражения.

Около

1766

года живописец переехал

в Мо-

скву,

в

которой особо широко

и

плодотворно

развернулась

его

художественная

и

педагоги-

ческая деятельность.

В

Москве Рокотов создал

в конце 60-х—80-х годах свои

лучшие

порт-

ретные произведения.

Они

привлекают внут-

ренней динамикой, пристальным вниманием

к

передаче душевного мира изображенных.

В портретах

Н. Е.

Струйского (1772),

неизвестного

в

треуголке (первая

половина 1770-х годов?),

А.

И.'Воронцова

(1760-е годы,

ил. 170),

неизвестной

в ро-

зовом

платье

(1770-е годы

ил.

VIII),

рус-

ского

посла

в

Константинополе

А. М. О б р е-

скова

(1777),

П. Ю.

Квашниной-Сама-

риной

(1770-е годы, все

— в ГТГ)

воплощены

тонкие

наблюдения художника,

с

увлечением

запечатлевшего неповторимые особенности

внутреннего склада этих людей.

В

80-х

годах Рокотов достигает особой

поэ-

тической

одухотворенности своих портретных

работ;

для их

создания

он

использует

тщатель-

но отточенные композиционно-ритмические

и

живописные средства, неотделимо принадле-

жащие общему четкому композиционному

и

колористическому

замыслу каждого произве-

дения.

П о р т р е т ы В. Е.

Новосильцовой

(1780,

ГТГ, ил.

172),

П.

Н.Ланской (1780-е

го-

ды,

ГТГ), Е. В. С а н т и

(1 785,

ГРМ)

захватывают

увлекательностью внутреннего мира изобра-

женных. Рокотов сильно освещает лица

пря-

мым светом, подчеркивая

на

этой светлой

маске

лиц,

темные,

чуть

прикрытые глаза

и

резко

очерченные уголки

губ, как бы

готовых

слегка

улыбнуться. Глаза

и

губы сосредоточи-

вают

в

себе выражение душевного движения,

впрочем,

не

раскрываемого

до

конца: персо-

нажам Рокотова свойственна некоторая интри-

гующая загадочность. Заставляя зрителей

вглядываться

в

портрет, разгадывать

его, Ро-

котов

тем

самым утверждает право портрет-

ного

образа

быть

волнующим

и

значительным

в самой своей внутренней сути,

без

богатых

аксессуаров,

бывших неотъемлемой принад-

лежностью парадных портретов. Среди произ-

ведений Рокотова довольно редко встречают-

ся портреты высшей знати, придворных. Часто

и

охотно

он

изображает людей, принадлежа-

щих

к

московской дворянской интеллигенции

и

интересных

ему

своим внутренним миром,

его

значительностью

или

своеобразием.

В портретах

80-х

годов Рокотов часто

ис-

пользует

овальную

форму, соответственно

подчиняя

ей

ритмы изображения, находит

сложные колористические сочетания

и

благо-

даря замечательной верности отношений

то-

нов добивается

их

гармонии.

Портреты

В. Н.

Суровцевой

и Су-

ровцева (конец 1780-х годов,

ГРМ, ил. 171),

принадлежащие

к

поздним работам Рокотова,

отличаются особенно сложной

и

глубокой

пси-

хологичностью

при

большой строгости форм,

клонящейся

к

классицизму. Психологичность

заключена

не в

одной общей одухотворен-

ности

образа,

но и в

воплощаемых художни-

ком

чертах

интеллектуальности, вдумчивости

человека.

Зрелость

и

многосторонность внутренней

жизни

человека, запечатленные

в

портрете

Су-

ровцевой,

свидетельствуют

о

высокогумани-

стическом

понимании Рокотовым задач порт-

ретной живописи.

Великим мастером русской портретной

жи-

вописи

XVIII

века

был

Дмитрий

Гри-

горьевич Левицкий (1735—1822).

В сво-

их произведениях

он с

наибольшей полнотой

и

художественной выразительностью вопло-

тил многогранное восприятие человеческой

личности

и

создал глубокие образы предста-

вителей разных слоев русского общества

70-х —80-х годов

XVIII

века.

Левицкий

родился

на

Украине.

Его

отец, выдаю-

щийся

украинский гравер, видимо,

был —

по-семей-

ному преданию

—

«справщиком»

(то

есть редактором)

изданий

Киево-Печерской лавры,

В

Петербурге Л е-

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

149

вицкий

учился

в

школе Антропова,

где

усвоил строгое,

вдумчивое отношение

к

искусству.

Первые известные

нам

зрелые портреты

художника конца

60-х

годов изображают очень

разных людей

—

директора Академии

А. Ф.

Кокоринова,

откупщика

Н, А. С е з е м о в а,

профессора исторической живописи

Г. И. Коз-

лова, мецената графа

А. С.

Строганова

и других.

В портрете архитектора

и

директора

Академии художеств

А. Ф.

Кокоринова

(1769—1770,

ГРМ, ил. 175)

Левицкий

еще не-

сколько односторонне характеризует челове-

ка,

отмечая

в

лице,

в

повороте головы,

в по-

зе

главным образом чувство собственного

достоинства.

Черты

лица переданы вниматель-

но

и

точно.

С

исключительным мастерством

написан нарядный костюм. Художник изобра-

зил ткани,

мех в их

материальности

и в тон-

чайших отношениях тонов: серебристо-белых,

золотистых, фиолетово-коричневых.

В

отличие

от Антропова, Аргунова

и

некоторых других

современников Левицкий

не

пользуется здесь

ни большими пятнами открыто показанного

цвета,

ни

приемом равномерного сильного

ос-

вещения только лица

и

фигуры портретируе-

мого.

В

световоздушной среде произведения

тонко сгармонированы живописные тона; свет

то ярок,

то

погасает, оставляя предметы второ-

го

плана

в

рассеянном, сумеречном освещении.

В портрете

Н. А.

Сеземова (1770,

ГТГ) Левицкий достигает впечатления большой

жизненности.

Художник показывает плотную

коренастую фигуру, «простонародное»

пла-

тье, хитрое бородатое лицо

с

подчеркнуто

энергичным выражением, создавая образ

ше-

реметевского крепостного, откупщика, сумев-

шего

составить себе крупное состояние.

В портретах

70-х

годов активнее выражено

стремление

к

раскрытию характера, конкрет-

ности

и

материальности изображения. Ясность

образного

языка Левицкого

не

оставляет

мес-

та

для

каких-либо недоговоренностей, которы-

ми

увлекательнее

и

умело пользовался Рокотов.

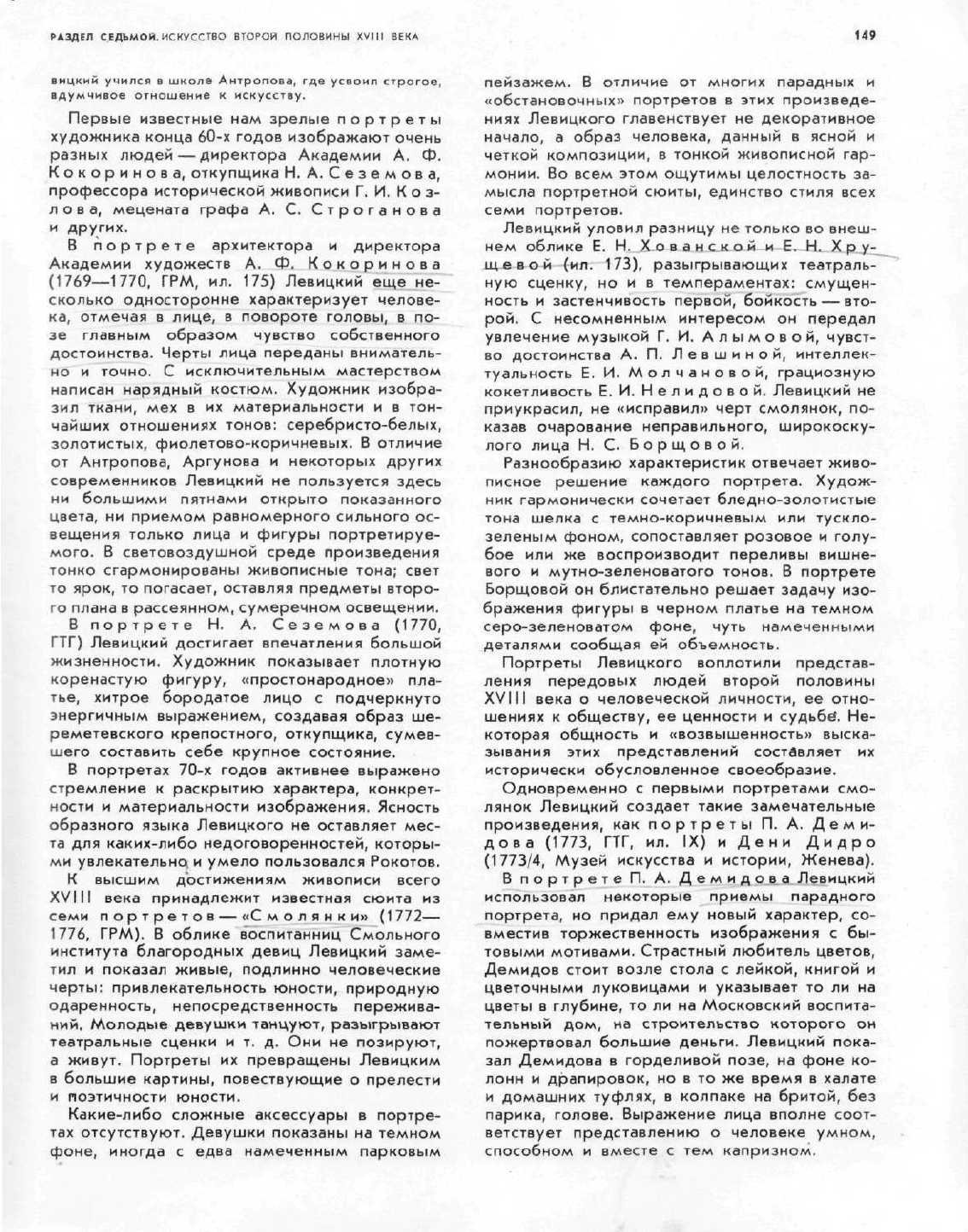

К

высшим достижениям живописи всего

XVI11 века принадлежит известная сюита

из

семи

портретов

—

«Смолянки»

{1 772—

1776,

ГРМ). В

облике воспитанниц Смольного

института благородных девиц Левицкий заме-

тил

и

показал живые, подлинно человеческие

черты: привлекательность юности, природную

одаренность, непосредственность пережива-

ний,

Молодые девушки танцуют, разыгрывают

театральные

сценки

и т. д. Они не

позируют,

а живут. Портреты

их

превращены Левицким

в большие картины, повествующие

о

прелести

и поэтичности юности.

Какие-либо сложные аксессуары

в

портре-

тах отсутствуют. Девушки показаны

на

темном

фоне, иногда

с

едва намеченным парковым

пейзажем.

В

отличие

от

многих парадных

и

«обстановочных»

портретов

в

этих произведе-

ниях Левицкого главенствует

не

декоративное

начало,

а

образ человека, данный

в

ясной

и

четкой композиции,

в

тонкой живописной

гар-

монии.

Во

всем этом ощутимы целостность

за-

мысла портретной сюиты, единство стиля всех

семи

портретов.

Левицкий

уловил

разницу

не

только

во

внеш-

нем облике

Е. Н. X о в а н с к о й м Е. Н. Хру-

щевой

(ил. 173),

разыгрывающих театраль-

ную сценку,

но и в

темпераментах: смущен-

ность

и

застенчивость первой, бойкость

—

вто-

рой.

С

несомненным интересом

он

передал

увлечение

музыкой

Г. И.

Алымовой, чувст-

во достоинства

А. П. Л е в ш и н о й,

интеллек-

туальность

Е. И.

Молчановой, грациозную

кокетливость

Е. И. Н е л и д о в о й.

Левицкий

не

приукрасил,

не

«исправил»

черт смолянок,

по-

казав очарование неправильного, широкоску-

лого лица

Н. С.

Борщовой.

Разнообразию характеристик отвечает живо-

писное решение каждого портрета.

Худож-

ник

гармонически сочетает бледно-золотистые

тона шелка

с

темно-коричневым

или

тускло-

зеленым фоном, сопоставляет розовое

и

голу-

бое

или же

воспроизводит переливы вишне-

вого

и

мутно-зеленоватого тонов,

В

портрете

Борщовой

он

блистательно решает задачу

изо-

бражения фигуры

в

черном

платье

на

темном

серо-зеленоватом фоне,

чуть

намеченными

деталями сообщая

ей

объемность.

Портреты Левицкого воплотили представ-

ления

передовых людей второй половины

XVIII

века

о

человеческой личности,

ее

отно-

шениях

к

обществу,

ее

ценности

и

судьбе

8

.

Не-

которая общность

и

«возвышенность»

выска-

зывания этих представлений составляет

их

исторически обусловленное своеобразие.

Одновременно

с

первыми портретами

смо-

лянок Левицкий создает такие замечательные

произведения,

как

портреты

П. А.

Деми-

дова (1773,

ГТГ, ил. IX) и

Дени Дидро

(1773/4,

Музей искусства

и

истории, Женева).

В портрете

П. А.

Демидова Левицкий

использовал некоторые приемы парадного

портрета,

но

придал

ему

новый характер,

со-

вместив торжественность изображения

с бы-

товыми мотивами. Страстный

любитель

цветов,

Демидов стоит возле стола

с

лейкой, книгой

и

цветочными луковицами

и

указывает

то ли на

цветы

в

глубине,

то ли на

Московский воспита-

тельный

дом, на

строительство которого

он

пожертвовал большие деньги. Левицкий пока-

зал Демидова

в

горделивой позе,

на

фоне

ко-

лонн

и

драпировок,

но в то же

время

в

халате

и домашних

туфлях,

в

колпаке

на

бритой,

без

парика,

голове. Выражение лица вполне соот-

ветствует представлению

о

человеке умном,

способном

и

вместе

с тем

капризном.

150

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ-

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVII!

ВЕКА

Совершенно иначе изображен

Д е н и Д и д-

р

о,

посетивший Петербург (1773—1774).

Философ-материалист, просветитель-энцикло-

педист, писатель

и

критик показан Левицким

в очень простом, почти прозаическом портре-

те прежде всего

как

незаурядный человек.

Дидро

представлен

без

парика, лысоватым,

с

выражением усталости

на

лице.

На

первый

план

выступает сложная внутренняя жизнь

че-

ловека: лицо

его

свидетельствует

о

творческой

одаренности, смелости, силе духа, пытливости

и остроте

ума.

То

же

богатство содержания определило

особенности

так

называемого портрета

от-

ца художника (портрет старика

священника, 1779,

ГТГ). По

посадке головы,

линии

плеч

и

грузной фигуре можно судить

о

высоком росте

и

силе этого человека,

и в то

же время возникает явственное ощущение

приближающейся дряхлости.

Эти

мысли

о со-

отношении духовной

и

физической мощи

и не-

отвратимости смерти, конца жизни занимали

большое место

в

литературе

XVI11

века, напри-

мер

в

стихах

Г. Р.

Державина. Образ, однако,

не окрашен пессимизмом

—

главенствует

представление

о

незаурядности модели

и пол-

ноте

ее

существования. Сильный, сосредото-

ченный

на

лице золотистый свет,

его луч,

пронизывающий сумрак, глубина пространства

усиливают чувство реальности образа.

Своеобразны

и

значительны женские порт-

реты Ливицкого. Художник

и

здесь остается

мастером

точных

и

острых, глубоко индиви-

дуальных

характеристик.

Он

показывает

кня-

гиню

П. Н.

Голицыну

(1781,

ГРМ) в

блеске

ее красоты

и

молодости, подчеркивая аристо-

кратическое высокомерие модели холодным

сиянием серебристо-синих, сине-зеленых

и си-

реневых тонов.

В портрете графини

П. Ф.

Ворон-

цовой (1785—1787,

ГРМ)

зрители узнают

че-

ловека совершенно иного склада,

чем

Голи-

цына. Воронцова привлекательна скромностью

и легкой насмешливостью, светящимся

в ее

чертах

умом. Влияние русского просветитель-

ства

XVIII

века сказывается

в

творчестве

Ле-

вицкого

именно

в

этом внимании

к

разумности

и внутренней значительности человека.

Тот же

высокий гуманизм воплощен

и в

двух

порт-

ретах

М. А.

Львовой (урожденной Дьяко-

вой)

1778 и

1781 годов (оба

— в ГТГ).

Художник

вполне четко

выявил

духовное развитие Льво-

вой,

талантливой

и

образованной женщины,

за

короткий,

трехлетний срок, отделяющий

вто-

рой

портрет

от

первого. Образ

стал

более

сложным, обогатился новыми чертами.

Наряду

с

тонкой одухотворенностью некото-

рых своих моделей Левицкий

был

способен

правдиво отметить

и

увлечение

самой радо-

стью существования. Таков, например, порт-

рет

А. С.

Бакуниной (1782,

ГТГ),

по-види-

мому, добродушной

и

жизнерадостной

жен-

щины, образ которой привлекает воплощен-

ным

в нем

чувством бодрости, здоровья,

про-

стой

и

искренней веселости.

К

числу

лучших

произведений Левицкого

принадлежат сходные

по

изысканности порт-

реты

Урсулы

Мнишек (1782,

ил. 176) и

АнныДавиаБерну цци(1782, оба

— в

ГТГ).

Урсула

Мнишек показана преуспевающей

молодой женщиной, полной сознания своей

обаятельности. Ясные,

как бы

светящиеся тона

живописи отвечают беззаботности двадцати-

двухлетней

светской красавицы. Утонченность

облика

и

элегантность костюма Мнишек свиде-

тельствуют

о ее

вкусе

и

такте.

В

портрете

же

итальянской певицы

Анны

Давиа прихотливость

движений,

сложный ритм форм, резкие цвето-

вые контрасты усиливают характерность выра-

зительного подвижного лица артистки.

Хороши мужские портреты кисти Левицкого

тех

же 80-х

годов.

Он

умно

и

проницательно

раскрывает каждый образ:

то

пишет легкомыс-

ленного, пустого

А. Д.

Ланского, фавори-

та Екатерины

II

(1782),

то

любезного

и

умного

придворного

А. В.

Храповицкого (1781),

то хмурого

М. Ф.

Полторацкого, дирек-

тора певческой

капеллы

(1780,

все

три

—

в ГРМ).

С

особым вниманием художник изобра-

жает своего друга

—

архитектора, рисоваль-

щика

и

поэта

Н, А.

Львова.

Как в п о р т р е-

т

е,

находящемся

в

Государственной Третья-

ковской

галерее (1789),

так и

особенно

удачно

в небольшом, почти миниатюрном порт-

рете Государственного литературного музея

(Москва) запечатлен сложный

и

привлекатель-

ный образ этого широко одаренного

и

умного

человека, видного

деятеля

русской

культуры

XVIII

века.

В большие парадные портреты

80-х

годов

Левицкий вносит качественно новые черты,

ме-

нявшие содержание подобных

официальных

произведений.

В

этом находит своеобразное

отражение эволюция общественных

и

эстети-

ческих взглядов

в

последней четверти столе-

тия.

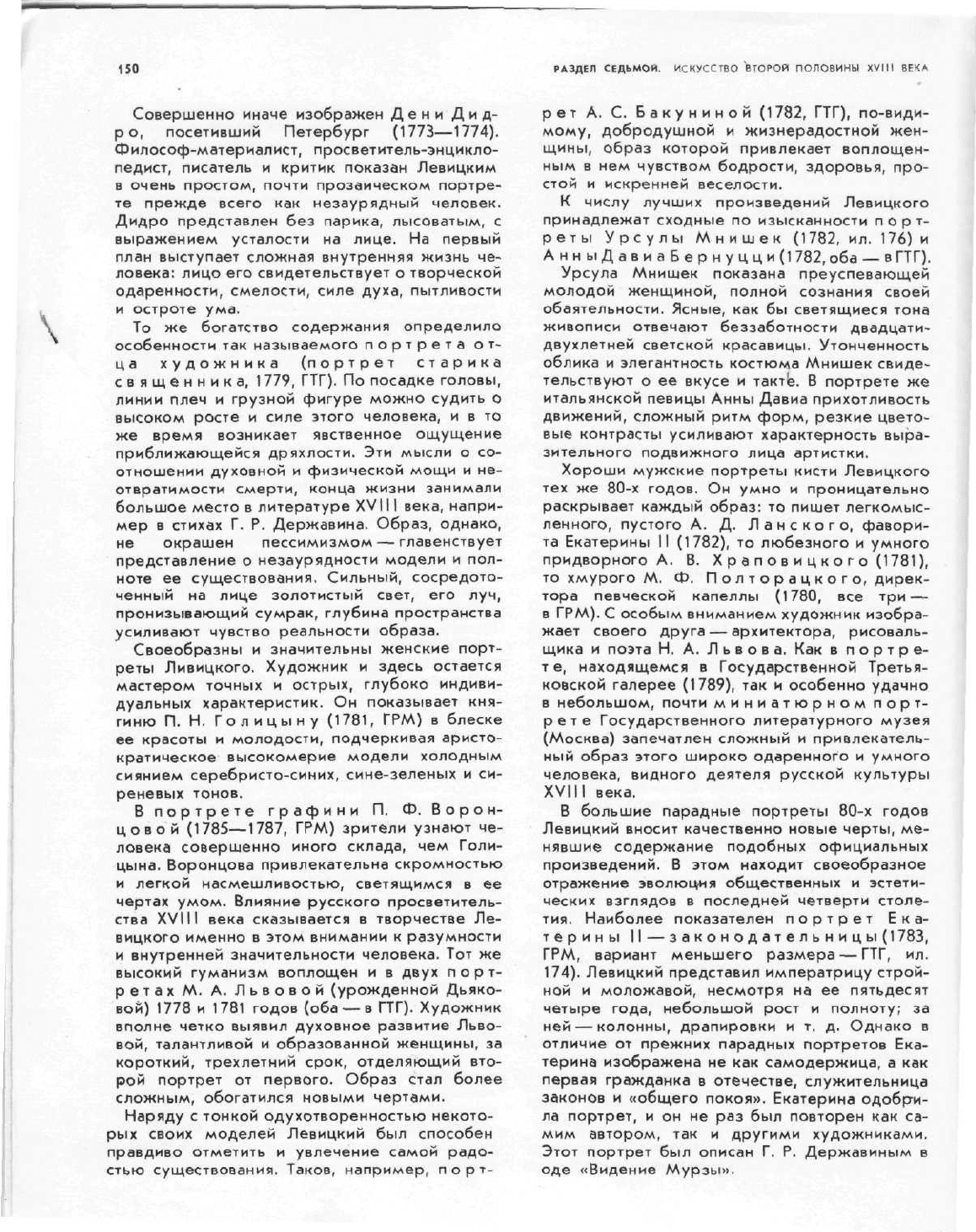

Наиболее показателен портрет

Ека-

терины

II —

законодательниц ы(1783,

ГРМ, вариант меньшего размера

—

ГТГ,

ил.

174).

Левицкий представил императрицу строй-

ной

и

моложавой, несмотря

на ее

пятьдесят

четыре года, небольшой рост

и

полноту;

за

ней

—

колонны, драпировки

и т. д.

Однако

в

отличие

от

прежних парадных портретов

Ека-

терина изображена

не как

самодержица,

а как

первая гражданка

в

отечестве, служительница

законов

и

«общего покоя». Екатерина одобри-

ла портрет,

и он не раз был

повторен

как са-

мим

автором,

так и

другими художниками.

Этот портрет

был

описан

Г, Р.

Державиным

в

оде

«Видение

Мурзы».

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

Это произведение, однако,

не

было

рожде-

но придворной льстивостью. Левицкий

дал в

нем характерный

для

классицизма идеальный

образ просвещенного монарха, подобно тому,

как

в

одах Ломоносова

и

Державина

под ви-

дом заслуг

и

добродетелей Екатерины

и Ели-

заветы выражались надежды

на

просвещенное

и законосообразное управление. Портрет

был

своего

рода утопическим «рассуждением

о го-

сударе-гражданине».

В

80-х

годах усложнилась живопись Левиц-

кого.

Если

в

более ранних произведениях

ко-

лорит

был

обычно основан

на

сочетаниях близ-

ких друг другу тонов,

то

теперь большую роль

приобретает цвет. Иногда доведенный

до зна-

чительной интенсивности,

он

четко

выявляет

отдельные

мотивы изображения. Перемены

в

творческом методе касались

не

только коло-

рита,

В

поздних работах художника ясно

ощу-

тима более конкретная трактовка человече-

ской

личности.

В

1

782—1 785 годах

в

портре-

те мужа

и

жены Митрофановых

(ГРМ)

с

особой наглядностью проявился обост-

ренный интерес художника

к

неповторимой

индивидуальности человека, вообще типичный

для русской художественной

культуры

этого

времени.

Сопоставляя

в

одном портрете

двух

людей, Левицкий резко подчеркнул

не

только

внешние черты

их

облика,

но и

внутреннее

различие между

ними:

энергичность

и на-

смешливость жены

и

застенчивость скромно

улыбающегося мужа.

Левицкий

был

знаком

со

многими передо-

выми людьми своего времени:

с

кружком

Г. Р.

Державина,

с Н. А.

Львовым, работал

над

портретами

не

только вельмож,

но и

писате-

лей

и

общественных деятелей. Предполага-

лось,

что

именно

он

написал портрет

Н. И. Но-

викова,

с

которым находился

в

дружеских

от-

ношениях (известно несколько вариантов этого

портрета).

Гуманистический характер передового

рус-

ского

искусства

XVIII

века

нашел

в

творчестве

Левицкого

яркое выражение; портреты худож-

ника проникнуты жизнеутверждающим духом,

радостным

и

полнокровным восприятием

дей-

ствительности. Свежесть

и

красочность

жи-

вописи

Левицкого

во

многом созвучны поэзии

Державина.

К

числу видных портретистов 70-х

—

90-х

го-

дов принадлежат

П. С. Д р о ж д и н, Л. С. М и-

ропольский,

Е. Д.

Камеженков.

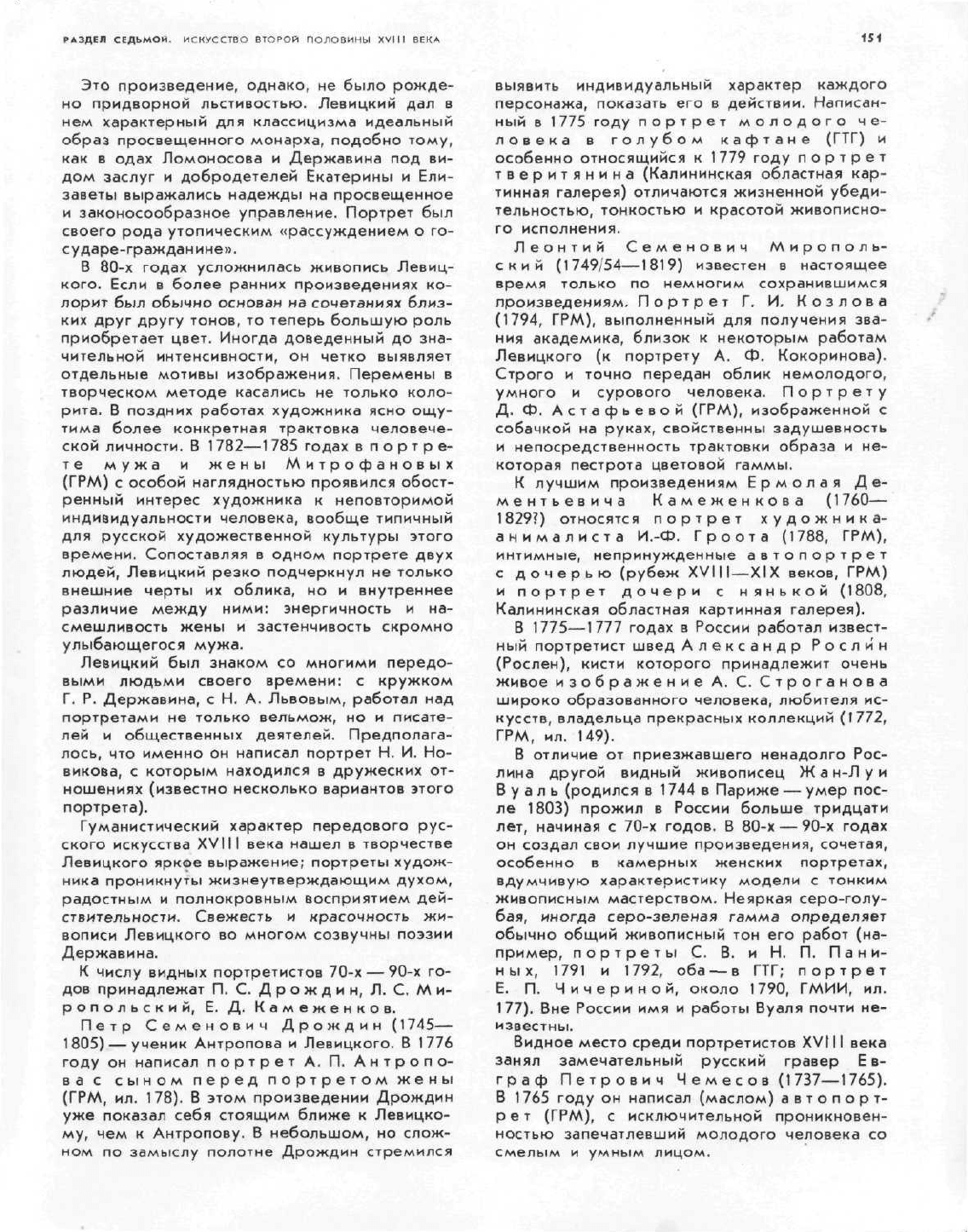

Петр Семенович Дрождин (1745—

1805)

—

ученик Антропова

и

Левицкого.

В 1776

году

он

написал портрет

А. П.

Антропо-

ва

с

сыном перед портретом жены

(ГРМ,

ил.

178).

В

этом произведении Дрождин

уже показал себя стоящим ближе

к

Левицко-

му,

чем к

Антропову.

В

небольшом,

но

слож-

ном

по

замыслу полотне Дрождин стремился

выявить

индивидуальный характер каждого

персонажа, показать

его в

действии. Написан-

ный

в 1775

году портрет молодого

че-

ловека

в

голубом

кафтане

(ГТГ) и

особенно относящийся

к 1779

году портрет

тверитянина (Калининская областная

кар-

тинная галерея) отличаются жизненной убеди-

тельностью, тонкостью

и

красотой живописно-

го

исполнения.

Леонтий Семенович Мирополь-

с

к и й

(1 749/54—1

81

9)

известен

в

настоящее

время только

по

немногим сохранившимся

произведениям.

Портрет

Г. И.

Козлова

(1794,

ГРМ),

выполненный

для

получения

зва-

ния академика, близок

к

некоторым работам

Левицкого

(к

портрету

А. Ф.

Кокоринова).

Строго

и

точно передан облик немолодого,

умного

и

сурового человека. Портрету

Д.

Ф.

Астафьевой

(ГРМ), изображенной

с

собачкой

на

руках, свойственны задушевность

и непосредственность трактовки образа

и не-

которая пестрота цветовой гаммы.

К

лучшим произведениям

Ермолая

Де-

ментьевича Камеженкова (1760—

1829?) относятся портрет художника-

анималиста

И.-Ф.

Гроота (1788,

ГРМ),

интимные, непринужденные автопортрет

с дочерью (рубеж

XVIII—XIX

веков,

ГРМ)

и портрет дочери

с

нянькой (1808,

Калининская областная картинная галерея).

В 1775—1777 годах

в

России работал извест-

ный портретист швед Александр

Росл

и н

(Рослей), кисти которого принадлежит очень

живое изображение

А. С.

Строганова

широко

образованного человека,

любителя

ис-

кусств,

владельца

прекрасных коллекций (1772,

ГРМ,

ил. 149).

В отличие

от

приезжавшего ненадолго

Рос-

лина другой видный живописец

Ж а

н-Л

у и

Вуаль

(родился

в

1

744

в

Париже

—

умер

пос-

ле

1803)

прожил

в

России больше тридцати

лет,

начиная

с 70-х

годов,

В

80-х

—

90-х годах

он создал свои

лучшие

произведения, сочетая,

особенно

в

камерных женских портретах,

вдумчивую характеристику модели

с

тонким

живописным мастерством. Неяркая серо-голу-

бая, иногда серо-зеленая гамма определяет

обычно общий живописный

тон его

работ

(на-

пример,

портреты

С. В. и Н. П.

Пани-

ных,

1791 и 1792,

оба

— в ГТГ;

портрет

Е. П.

Чичериной, около

1790,

ГМИИ,

ил.

177).

Вне

России

имя и

работы

Вуаля

почти

не-

известны.

Видное место среди портретистов

XVI11

века

занял замечательный русский гравер

Ев-

граф Петрович Чемесов (1737—1765).

В

1765

году

он

написал (маслом) автопорт-

рет (ГРМ),

с

исключительной проникновен-

ностью запечатлевший молодого человека

со

смелым

и

умным лицом.

152

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVII!

ВЕКА

Чемесов был и питомцем и преподавателем

Академии художеств в первые годы ее суще-

ствования. Как гравер он исполнил ряд пре-

красных произведений (большей частью в сме-

шанной технике — резец, офорт й

сухая

игла).

Это портреты Ф. Г. Волкова (с

ориги-

нала

Лосенко), И. И. Шувалова, Елиза-

веты

Петровны в черной мантилье

и другие. Замечательна его последняя рабо-

та — автопортрет, награвированный с ред-

костным мастерством (рисунок для портрета

сделал

приятель Чемесова, живописец Ж.-Л.

д

е Веяли). Это профильное изображение

больного два дцативосьми лет него художника,

пронизанное грустью, глубоко правдивое

и волнующее, принадлежит к лучшим произве-

дениям русской гравюры

XVIII

века (ил. 181).

Стремительное развитие портретной жи-

вописи

на протяжении 60-х — 80-х годов обус-

ловлено

приверженностью ее мастеров пере-

довым идеалам, глубоким и серьезным

пони-

манием задач искусства. Русские портретисты,

и прежде всего Рокотов и Левицкий, создали

непреходящие ценности, их

лучшие

произве-

дения сохраняют вплоть до нашего времени

свое высокое, проникнутое благородным гума-

низмом

очарование.

Глава

третья

БЫТОВОЙ

ЖАНР

Интерес к человеческой личности

нашел

вы-

ражение не только в развитии портретного

жанра. Огромная роль народа в крупнейших

событиях истории России, и в том числе мощ-

ные и широкие выступления народных масс

против крепостнического гнета, привлекали

внимание передовых представителей русской

культуры

к «простым

людям».

Эти демократи-

ческие тенденции создали условия для возник-

новения бытового жанра в живописи и рисун-

ке.

Он еще не образует в это время

круп-

ного

самостоятельного течения, каким

стал

в XIX веке, однако и в немногих произведе-

ниях

были

воплощены ценные искания ряда

мастеров.

В середине века

Иван

Иванович Фир-

с о в (видимо, 1730— после 1784) написал кар-

тину

«Юный

живописец» (вторая по-

ловина 60-х годов, ГТГ, ил. 179). Он воспроиз-

вел в ней будничную сцену: скромно одетый

мальчик с увлечением пишет портрет девоч-

ки,

утомленной длинным сеансом; женщина,

видимо,

мать девочки, потихоньку внушает

ей необходимость терпеливо позировать ху-

дожнику. Каждый персонаж дан Фирсовым

с редкостной непосредственностью и есте-

ственностью. Никто из участников сцены не

играет

«роли»:

они живут в картине, а зритель

как

бы введен в мастерскую живописца, пред-

ставленную в ее повседневном виде. Картина

Фирсова

является

единственной известной его

работой в области бытового жанра.

Михаил Шибанов (?— умер после

1

789),

происходивший из крепостных крестьян и не-

однократно работавший для князя Г. А. Потем-

кина-Таврического, пошел еще

дальше

Фирсо-

ва в создании произведений демократических

и глубоких по содержанию. Его творческая

деятельность развернулась, по-видимому, в

70-х годах. К этому времени относятся порт-

ретыСпиридовых (ГТГ) и Нестеровых

(частное собрание). Тогда же он создал свои

известные композиции из крестьянского быта:

«Крестьянский

обед»

(1 774) и

«Празд-

нество свадебного договор а», или

«С го в о р» (1777, обе — в ГТГ, ил. 182). На обо-

роте второй картины указано, что она изобра-

жает «суздальской провинции крестьян» и что

она писалась «в той же провинции, в селе

Татарове».

С уважением к личности изображенных он

показал в картине «Крестьянский

обед»

уста-

лого пожилого крестьянина, его жену и других

членов

этой семьи—молодого отца, с легкой

и теплой улыбкой смотрящего на ребенка, ко-

торый лежит на руках матери.

Разнообразно, с тонкой наблюдательностью

охарактеризованы персонажи картины

«Сго-

вор». Убедительны, достоверны в своей живой

индивидуализированности образы невесты, ко-

торая как бы не замечает окружающих, до-

вольного жениха и подсмеивающихся сватов.

В

композиции,

освещении, колорите художник

оригинален и близок к действительности, кра-

сиво и сильно воплощает содержание сцены.

Картины Шибанова принципиально отличаются от

произведений бытового жанра, создававшихся неко-

торыми приезжавшими в Россию иностранцами. Так,

Вигилиуса Эриксена (1722—1782) в карти-

не

«Столетняя

царскосельская обыва-

тельница с семьей» —• крестьянка с ее родст-

венниками

(1771,

ГРМ), интересовала прежде всего

этнографическая сторона. Якоб Меттенлейтер

(1750—1825) по заказу Академии художеств, не без

давления

Екатерины 11, написал картину «Кресть-

янский

обед»

(1786, ГРМ), отличающуюся сочи-

ненностью, безразличием к людям из народа и заве-

домо

фальшивым

изображением условий их

жизни.

Шибанову свойствен глубокий душевный ин-

терес к крестьянам, их повседневному облику,

праздничным нарядам, к народным обычаям.

Он писал их с большим уважением, как значи-

тельных

и близких ему людей, и создал дей-

ствительно монументальные образы предста-

вителей родного народа, волнующие правдой

и поэтичностью.

Из более поздних работ Шибанова известны

блестящие по тонкости характеристик и живо-

писному мастерству портреты Екатери-

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ГОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

153

ны

М в

дорожном костюме

и ее фа-

ворита

А. М.

Дмитриева-Мамонова

{оба—

1787,

ГРМ).

Обстоятельства жизни

и

деятельности

вы-

дающегося русского живописца

и

графика

Ивана Алексеевича Ерменёва (1746—

после 1797?) известны лишь

в

основных чертах.

Он окончил Академию художеств

в 1767

году,

но

8 силу какого-то проступка

(в

котором подозревался

весь выпуск) получил аттестат

4-й

степени,

как «не-

удостоившийся поведением»,

но

«успевший перед

про-

чими,.,

в

талантах».

Через несколько

лет

Ерменее

все

же оказался

в

Париже (есть сведения,

что там он

писал портреты).

В 1788

году художник вернулся

в Пе-

тербург (укоренившееся мнение,

что он

якобы

в ию-

ле

1789

года оказался

в

Париже, присутствовал

при

взятии Бастилии

и

сделал зарисовки,

по

которым

была

исполнена гравюра штурма крепости, является

ошибочным).

Исключительное значение имеют

а к в а р е-

ли«Поющиеслепц

ы»,

«Крестьянский

обе

д»,

«Нищи

е»

(все

— в ГРМ, ил. 180). По

стилистическим особенностям

их

следует

от-

нести

к

началу

70-х

годов. Лист,

где

показаны

поющие слепцы

на

деревенской улице,

как бы

синтезирует

все

остальные изображения.

В нем

в рамках единой композиции сведены главные

герои

художника: слепцы сидят кружком,

кре-

стьяне слушают

их,

задумавшись

и

подпевая.

С поразительной страстностью

и

высоким

ма-

стерством Ерменёв воплотил

в

своих работах

титаническую мощь родного народа, скован-

ного

тяжелой долей.

Его

образы крестьян

близки образам великого писателя-револю-

ционера

А. Н.

Радищева

(в

книге «Путешествие

из

Петербурга

в

Москву»). Некоторые крестья-

не

из

книги Радищева (как, например, «слепой

старик, сидящий

у

ворот почтового двора,

окруженный

толпою»)

величаво скорбным

ха-

рактером

и

моральной чистотой родственны

нищим слепцам, изображенным Ерменёвым.

Его небольшие акварели подлинно монумен-

тальны

благодаря значительности идейного

со-

держания, величавым ритмам, ясности

и

стро-

гости

композиционного построения.

Демократичности

и

правдивость творчества Шиба-

нова

и

Ерменёва, прогрессивный характер

их

устрем-

лений могут быть более полно уяснены

из

сравнения

с картинами, которые создал Иван Михайло-

вич Танков

(или

Тонкое,

1

739—1 799). Связанный

с

театром

и

склонный

к

декоративности,

он

изображал

чаще всего развлечения крестьян

(«П

раздник

в

д

е р е в н е»,

1

779,

ГРМ),

показывая последних

в

виде

добродушных персонажей, веселящихся перед

гос-

подами.

Обычно Танков

не

выходил

за

пределы

по-

верхностного сочинительства,

но

иногда

ему, в от-

личие

от

Меттенлейтера

и

Эриксена, удавалось верно

передать отдельные черты бытового уклада деревни.

Как правило, большое место

в его

картинах занимает

деревенский ландшафт,

что

позволяет считать

их

заметным явлением

в

русской пейзажной живописи

чонца

XVMI

века

(см.

девятую главу этого раздела).

Жизненность

и

идейная значительность

об-

разов наиболее зрелых произведений бытово-

го

жанра

XV!!!

века неразрывно связаны

и с

другими

прогрессивными явлениями нацио-

нальной культуры этого времени

и

выражают

искреннюю заинтересованность лучших пред-

ставителей творческой интеллигенции

в

судьбе

народа.

Глава

четвертая

ШУБИН

Вторая половина

XVI11

столетия

—

период

высокого

подъема скульптуры. Энергично

раз-

виваются

все ее

основные виды (рельеф,

ста-

туя, портретный бюст), наряду

с

монументаль-

но-декоративными становятся излюбленными

и станковые произведения.

Особенной расцветает,

как и.._в

живописи,

|жанр портрета.

Его

высшие достижения

в

XVIII

веке, бесспорно, связаны прежде всего

с творчеством величайшего русского скульпто-

ра-портретиста Федота Ивановича

Шу-

бина (1740—1805).

В то

время

как

остальные

выдающиеся отечественные ваятели второй

половины века работали

в

области портрета

лишь эпизодически,

в

творчестве Шубина этот

жанр занимал доминирующее положение.

Шубин родился

в

семье «черносошного» крестья-

нина

в

рыбацком поселке близ Холмогор.

С

юных

лет

он

овладел

традиционным

для тех

мест костерезным

мастерством.

В 1759

году Шубной (Шубиным

он

стал

именоваться, поступив

в

Академию) покидает родные

места

и

направляется

в

Петербург, следуя примеру

своего

великого земляка Ломоносова,

В

Петербурге

юноша продолжал работать

как

резчик

по

кости

и

перламутру, Видимо, Ломоносов занялся судьбой

будущего скульптора

и

помог

ему:

Шубин

был

опре-

делен

во

дворец истопником,

а

оттуда письмом кура-

тора Академии художеств Шувалова

его

«истребо-

вали»

в

Академию,

где он и

проучился

с 1761 по

1766

год.

Выходец

из

среды мастеров народного

ис-

кусства, Шубин пришел

в

Академию

уже бу-

дучи художником; академические

же

занятия

выковали

из

него замечательного мастера

скульптуры.

Его

учителем

был

Никола-

Франсуа

Ж и л л е

(1 709—1791), проживший

в России двадцать лет\| Мастер среднего даро-

вания, склоняющийся

к

классицизму,

но не по-

рвавший

еще с

рококо,

он был

превосходным

педагогом.

С 1758 по 1777 год

Жилле

возглав-

лял класс скульптуры

в

Академии художеств,

воспитав целое поколение русских ваятелей,

сверстников

и

младших современников

Шу-

бина.

'Большая золотая медаль

за

выполненную

в

р'ё'л

ь е ф е

композицию

«Убиение

А с-

кольда

и

Дира»

дала

Шубину право

на

заграничную пенсионерскую поездку.

С 1767

по 1770

год он

работал

в

Париже, затем

с 1770

по

1772

год

— в

Риме, который тогда,

в

период

становления классицизма

XVIII

века,

был

цент-

ром

притяжения воспитанников всех' нацио-