Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

РАЗДЕЛ

ШЕСТОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

Типография и школа при ней просуществова-

ли до 1727 года.

Особо значительным явлением в русском

искусстве

начала

XVIII

века

была

портретная

живопись.

Она не только получила в эти годы

быстрое развитие, но и достигла замечатель-

ных успехов, в основе которых

лежал

свойст-

венный эпохе повышенный интерес к деятель-

ной

человеческой личности.

Первые шаги русской портретной живопи-

си

на рубеже

XVII

и

XVIII

веков показали, что

восходящий к прошлому столетию творческий

метод,

связанный с парсуной, быстро становит-

ся архаичным. Передовые художники искали

новые пути к созданию более глубокого и

жизненно

верного образа человека.

Одним из наиболее показательных приме-

ров сочетания условных форм парсуны с уси-

ливающимися реалистическими исканиями

служит портрет Якова Тургенева

(ГРМ,

ил. 121) работы неизвестного мастера

1690-х годов. Характерными для парсуны осо-

бенностями являются плоскостность и засты-

лость.

Хотя

мастер наметил свет и тени на

одежде портретируемого, фигура лишена

объемности.

Локти Тургенева нарочито разд-

винуты и находятся с фигурой в одной плос-

кости,

трость не лежит на плече, а кажется

прислоненной к холсту. Красный и зеленый

цвета даны один рядом с другим без

какого-

либо взаимодействия между

собой.

Художник

не передает световоздушной среды. Именно

эти

условности идут от парсуны.

Однако лицо Тургенева написано значитель-

но конкретнее, с большим вниманием к обли-

ку

модели. Автор подчеркнул характерное:

усталые глаза в глубоких впадинах, крупный

нос,

проседь в коротко подстриженной боро-

де.

Но, останавливаясь на этих признаках

внешности,

живописец не в состоянии еще был

передать внутреннюю жизнь человека, пока-

зать его мыслящим и чувствующим. Порт-

рет Якова Тургенева не исключение; наобо-

рот,

он характеризует собой целую группу

аналогичных произведений.

В

начале

XVIII

века традиции парсуны ска-

зывались в ранних работах даже такого

круп-

ного

портретиста, как Иван Никитин. Подобно

его

младшему современнику — Андрею Мат-

вееву, он был петровским пенсионером. В чис-

ле других

«молодых

людей российской нации»

они

были отправлены на некоторое время: Ни-

китин

— в Италию, Матвеев — в Голландию.

Однако еще до этого оба художника достигли

на родине определенных успехов в области

портрета.

К сожалению, в настоящее время

известна

только масть их произведений.

Сохранившиеся работы Ивана Никити-

ча .Никитина (середина 1680-х — не ранее

1742) позволяют ясно представить, каким

самостоятельным и значительным художником

он был.

Никитин

родился

в

семье

московского

священника.

Уже в

юношеские

годы

он

обучился

«счетной

мудро-

сти»

и

латыни,

начал

заниматься

живописью

и

рисун-

ком

{возможно,

в

Оружейной

палате

под

руковод-

ством

Шхонебека).

Молодым

человеком

Никитин

пре-

подавал

арифметику

и

рисование

«в

артиллерией

школе»

в

Москве.

Петр

I,

узнав

о его

способностях,

велел

ему

брать

уроки

живописи

и

рисунка.

Один из ранних портретов, изображающий,

возможно,

племянницу Петра I, Прасковью

ибанновну (1714, ГРМ), в некоторых отно-

шениях напоминает портрет Якова Тургенева.

И в том и другом — условная передача свето-

воздушной среды, приблизительность пред-

ставлений об анатомии человека, раздельно

положенные цветовые пятна. Однако, перехо-

дя к изображению лица, Никитин удаляется

от старых традиций. Чувствуется, что написать

лицо портретируемого было для него особо

важной и увлекательной задачей. Он стремил-

ся передать не только внешнее сходство, но

также и внутреннюю жизнь.

Близок

к портрету Прасковьи Иоанновны ряд дру-

гих

никитинских работ первой половины 10-х годов —

приписываемый ему портрет царицы Прасковьи

Федоровны,

матери Прасковьи Иоанновны (За-

горский

государственный историко-художественный

музей-заповедник),

портреты любимой сестры Петра I

царевны

Натальи

Алексеевны (до 1716, ГТГ,

ГРМ), казака в красном кафтане (1715, не сохранился).

Подобные портреты давали основание Петру I

оценить Никитина, увидеть в нем выражение высокой

одаренности русских людей. Встретив в 1716 году

Никитина,

отправляющегося по его приказанию за

границу,

Петр написал Екатерине I, чтобы она пору-

чила

художнику при проезде через Берлин испол-

нить портреты прусского короля «...и прочих,

кого

захочешь.., дабы знали, что есть и из нашего народа

добрые мветеры». Позже Петр подарил живописцу

дом

недалеко от Зимнего дворца, наименовал «гофма-

лером персонных

дел».

Произведения,

созданные Никитиным по

возвращении из Италии, более совершенны в

техническом отношении, во владении сред-

ствами масляной живописи, но главные осо-

бенности их содержания вытекают из тех на-

чал, которые уже были в портретах, написан-

ных до заграничной

поездки.

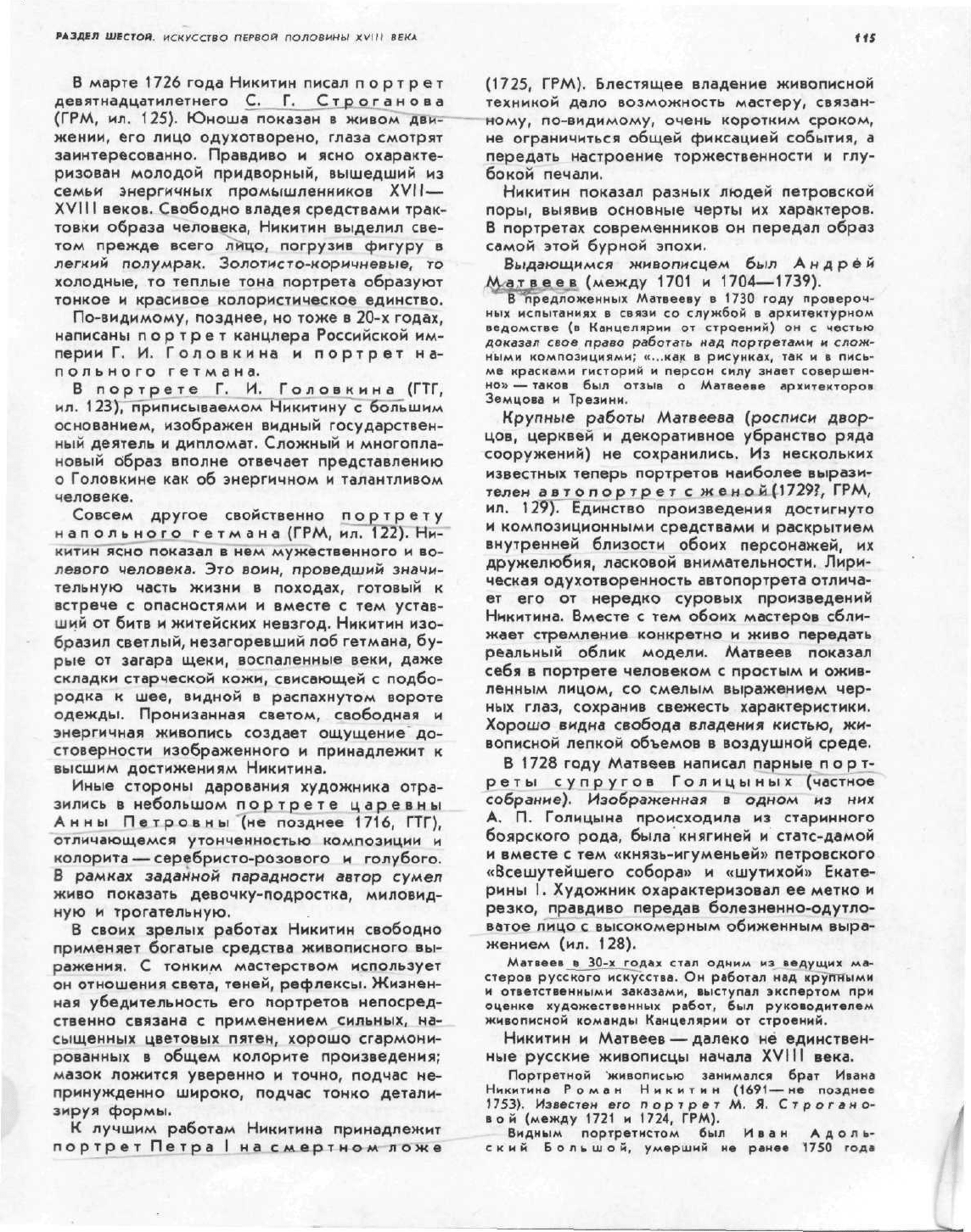

К

началу

20-х годов относится портрет

Петра I (в

круге,

ГРМ, ил. 124), Петр охарак-

теризован здесь более глубоко и содержатель-

но,

чем в изображениях других художников.

В небольшом по размеру портрете господст-

вует лицо, сильно освещенное и энергично

вылепленное в контрастах света и теней; туск-

ло блестящие стальные

латы

полководца, на-

оборот,

едва различимы во мраке фона. Нет

даже намека на аллегорические мотивы, столь

частые в искусстве того времени. В обли-

ке

Петра запечатлены и внутренняя сила госу-

дарственного деятеля, и душевная сложность,

и

волевая напряженность незаурядного

человека.

РАЗДЕЛ

ШЕСТОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

115

В марте

1726

года Никитин писал портрет

девятнадцатилетнего

С. Г. С тр о.г а н о в а

(ГРМ,

ил. 125).

Юноша показан

в

живом

дви-

жении,

его

лицо одухотворено, глаза смотрят

заинтересованно. Правдиво

и

ясно охаракте-

ризован молодой придворный, вышедший

из

семьи энергичных промышленников

XVII —

XVI11 веков. Свободно

владея

средствами трак-

товки образа человека, Никитин

выделил

све-

том прежде всего лицо, погрузив фигуру

в

легкий

полумрак. Золотисто-коричневые,

то

холодные,

то

теплые

тона портрета образуют

тонкое

и

красивое колористическое единство.

По-видимому, позднее,

но

тоже

в 20-х

годах,

написаны портрет канцлера Российской

им-

перии

Г. И.

Головкина

и

портрет

на-

польного гетмана.

В портрете

Г. И.

Головкина

(ГТГ,

ил.

123),

приписываемом Никитину

с

большим

основанием, изображен видный государствен-

ный

деятель

и

дипломат. Сложный

и

многопла-

новый образ вполне отвечает представлению

о Головкине

как об

энергичном

и

талантливом

человеке.

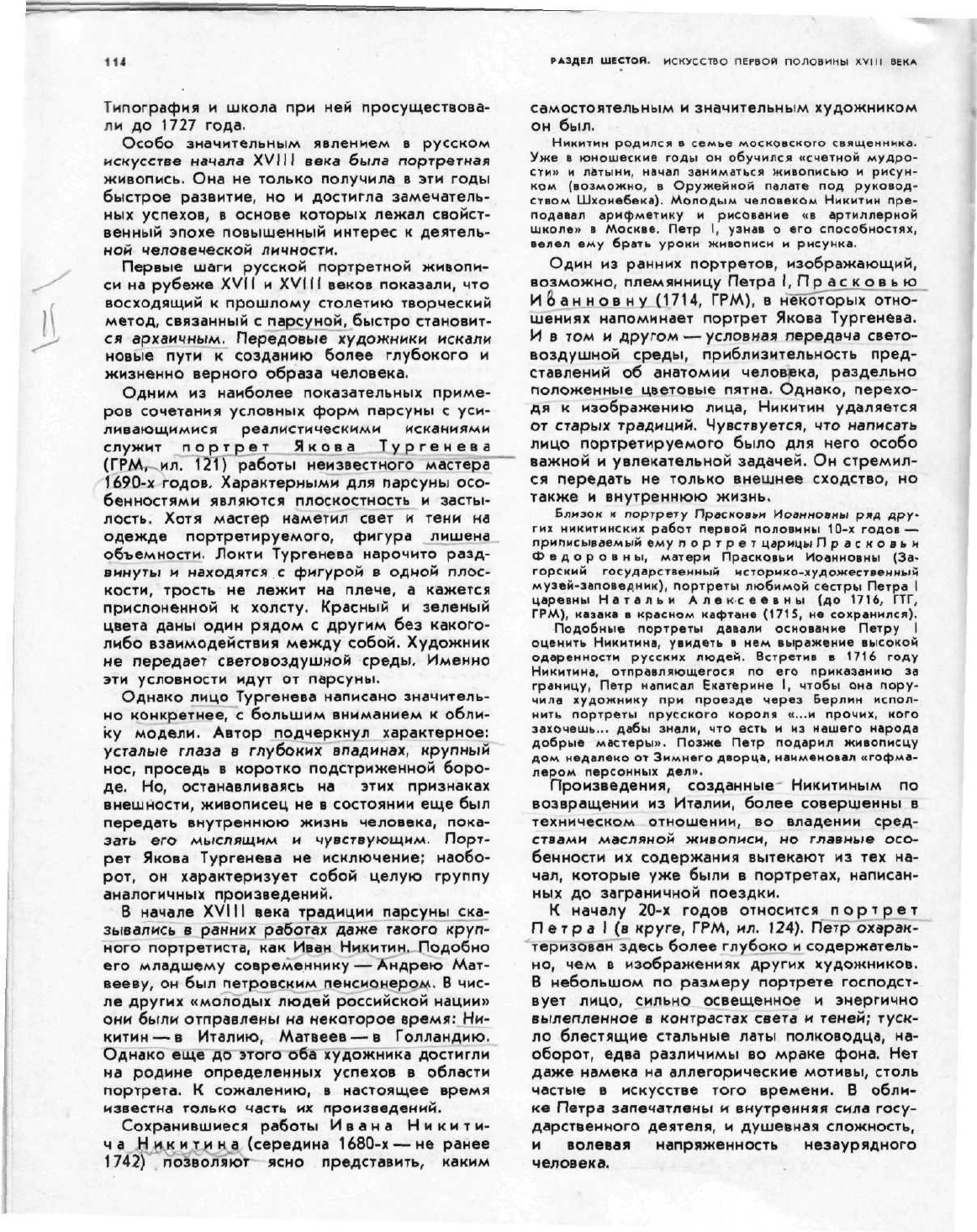

Совсем другое свойственно

пор т р е т у

напольного гетмана (ГРМ,

ил.

122).

Ни-

китин ясно показал

в нем

мужественного

и во-

левого человека.

Это

воин, проведший значи-

тельную

часть жизни

в

походах, готовый

к

встрече

с

опасностями

и

вместе

с тем

устав-

ший

от

битв

и

житейских невзгод. Никитин изо-

бразил светлый, незагоревший лоб гетмана,

бу-

рые

от

загара

щеки,

воспаленные

веки,

даже

складки старческой

кожи,

свисающей

с

подбо-

родка

к шее,

видной

в

распахнутом вороте

одежды. Пронизанная светом, свободная

и

энергичная живопись создает ощущение"

до-

стоверности изображенного

и

принадлежит

к

высшим достижениям Никитина.

Иные стороны дарования художника отра-

зились

в

небольшом портрете царевны

Анны

Петровны

(не

позднее

1716, ГТГ),

отличающемся утонченностью композиции

и

колорита

—

серебристо-розового

и

голубого.

В рамках заданной парадности автор сумел

живо показать девочку-подростка, миловид-

ную

и

трогательную.

В своих зрелых работах Никитин свободно

применяет богатые средства живописного

вы-

ражения.

С

тонким мастерством использует

он отношения света, теней, рефлексы. Жизнен-

ная убедительность

его

портретов непосред-

ственно связана

с

применением сильных,

на-

сыщенных цветовых пятен, хорошо

сгармони-

рованных

в

общем колорите произведения;

мазок

ложится уверенно

и

точно, подчас

не-

принужденно широко, подчас тонко детали-

зируя формы.

К

лучшим работам Никитина принадлежит

портрет Петра

I на

смертном ложе

(1725,

ГРМ).

Блестящее владение живописной

техникой

дало

возможность мастеру, связан-

ному, по-видимому, очень коротким

сроком,

не ограничиться общей фиксацией события,

а

передать настроение торжественности

и глу-

бокой

печали.

Никитин показал разных людей петровской

поры,

выявив

основные черты

их

характеров.

В портретах современников

он

передал образ

самой этой бурной эпохи.

Выдающимся живописцем

был

Андрей

Ауатвеев

(между

1701 и

1704—1739).

В предложенных Матвееву

в 1730

году провероч-

ных испытаниях

в

связи

со

службой

в

архитектурном

ведомстве

(в

Канцелярии

от

строений)

он с

честью

доказал свое право работать

над

портретами

и

слож-

ными композициями;

«...как

в

рисунках,

так и в

пись-

ме красками гисторий

м

персон силу знает совершен-

но»

—

таков

был

отзыв

о

Матвееве архитекторов

Земцова

и

Треэини.

Крупные работы Матвеева (росписи двор-

цов,

церквей

и

декоративное убранство ряда

сооружений)

не

сохранились.

Из

нескольких

известных теперь портретов наиболее вырази-

телен

автопортрет

с

женой (1729?,

ГРМ,

ил.

129).

Единство произведения достигнуто

и композиционными средствами

и

раскрытием

внутренней близости обоих персонажей,

их

дружелюбия, ласковой внимательности.

Лири-

ческая одухотворенность автопортрета отлича-

ет

его от

нередко суровых произведений

Никитина. Вместе

с тем

обоих мастеров сбли-

жает стремление конкретно

и

живо передать

реальный

облик модели. Матвеев показал

себя

в

портрете человеком

с

простым

и

ожив-

ленным лицом,

со

смелым выражением

чер-

ных глаз, сохранив свежесть характеристики.

Хорошо видна свобода

владения

кистью,

жи-

вописной лепкой объемов

в

воздушной среде.

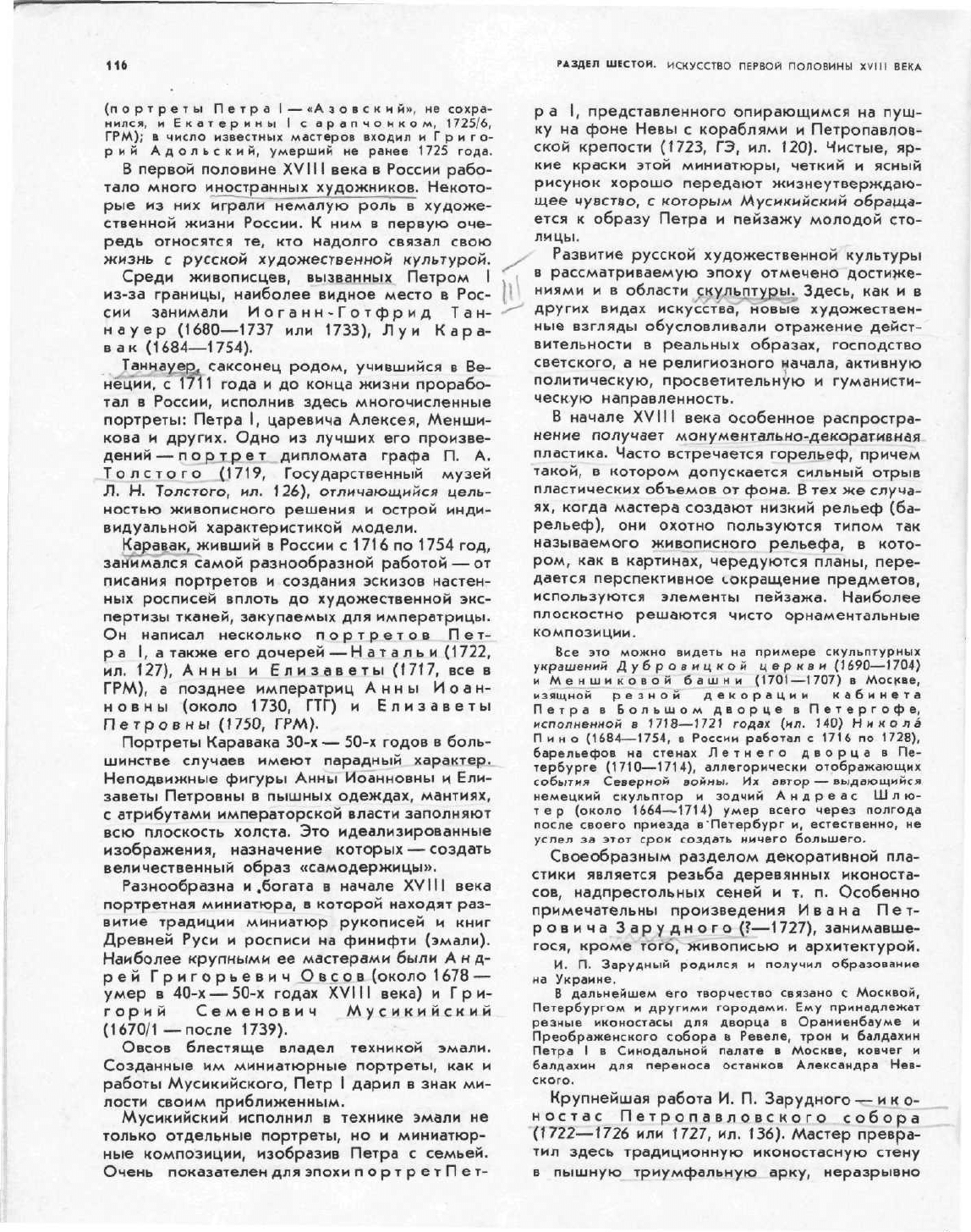

В

1728

году Матвеев написал парные порт-

реты супругов

Голицыных

(частное

собрание). Изображенная

в

одном

из них

А.

П.

Голицына происходила

из

старинного

боярского

рода,

была

княгиней

и

статс-дамой

и вместе

с тем

«князь-игуменьей» петровского

«Всешутейшего собора»

и

«шутихой»

Екате-

рины

I.

Художник охарактеризовал

ее

метко

и

резко,

правдиво передав болезненно-одутло-

ватое лицо

с

высокомерным обиженным выра-

жением

(ил. 128).

Матвеев ^_30чс_годах

стал

одним

из

ведущих

ма-

стеров русского искусства.

Он

работал

над

кругтНыми

и ответственными заказами,

выступал

экспертом

при

оценке художественных работ,

был

руководителем

живописной команды Канцелярии

от

строений.

Никитин

и

Матвеев

—

далеко

не

единствен-

ные русские живописцы

начала

XVII!

века.

Портретной живописью занимался брат

Ивана

Никитина Роман Никитин

(1691—

не

позднее

1753).

Известен

его

портрет

М. Я.

Строгано-

вой (между

1721 и 1724, ГРМ).

Видным портретистом

был

Иван

А д о л ь-

ский

Большой, умерший

не

ранее

1750

года

116

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

(портреты Петра

I —

«Азовски

й», не

сохра-

нился,

и

Екатерины

I с

арапчонком, 1725/6,

ГРМ);

в

число известных мастеров входил

и

Григо-

рий

Адольский, умерший

не

ранее

1725

года.

В первой половине

XVIII

века

в

России рабо-

тало много иностранных художников. Некото-

рые

из них

играли "немалую роль

в

художе-

ственной жизни России.

К ним в

первую

оче-

редь относятся

те, кто

надолго связал свою

жизнь

с

русской художественной культурой.

Среди живописцев, вызванных Петром

I

из-за

границы, наиболее видное место

в Рос-

сии

занимали Иоганн-Готфрид

Т а н-

науер (1680—1737

или

1733),

Луи

Кара-

вак (1684—1754).

Таннауер^ саксонец родом, учившийся

в Ве-

неции,

с 1/11

года

и до

конца жизни прорабо-

тал

в

России, исполнив здесь многочисленные

портреты: Петра

I,

царевича Алексея, Менши-

кова

и

других. Одно

из

лучших

его

произве-

дений—

портрет дипломата графа

П. А.

Толстого (1719, Государственный музей

Л.

Н.

Толстого,

ил. 126),

отличающийся цель-

ностью живописного решения

и

острой инди-

видуальной характеристикой модели.

Каравак, живший

в

России

с

1716

по 1754 год,

занимался самой разнообразной работой

— от

писания портретов

и

создания эскизов настен-

ных росписей вплоть

до

художественной

экс-

пертизы тканей, закупаемых

для

императрицы.

Он написал несколько портретов

Пет-

ра

I, а

также

его

дочерей

—

Натальи (1722,

ил.

127),

Анны

и Е л и з а в е т ы

(1717,

все в

ГРМ),

а

позднее императриц

Анны

Иоан-

нов

н ы

(около

1730, ГТГ) и

Елизаветы

Петровны (1750,

ГРМ).

Портреты Каравака 30-х—50-х годов

в

боль-

шинстве случаев имеют парадный характер.

Неподвижные фигуры

Анны

Иоанновны

и Ели-

заветы Петровны

в

пышных одеждах, мантиях,

с атрибутами императорской власти заполняют

всю плоскость холста.

Это

идеализированные

изображения, назначение которых

—

создать

величественный образ «самодержицы».

Разнообразна

и

.богата

в

начале

XVIII

века

портретная миниатюра,

в

которой находят

раз-

витие традиции миниатюр рукописей

и

книг

Древней Руси

и

росписи

на

финифти (эмали).

Наиболее крупными

ее

мастерами были

Анд-

рей Григорьевич Овсов (около 1678

—

умер

в 40-х —

50-х годах

XVIII

века)

и Гри-

горий

Семенович Мусикийский

(1670/1—после 1739).

Овсов блестяще владел техникой эмали.

Созданные

им

миниатюрные портреты,

как и

работы Мусикийского, Петр

1

дарил

в

знак

ми-

лости своим приближенным.

Мусикийский

исполнил

в

технике эмали

не

только отдельные портреты,

но и

миниатюр-

ные композиции, изобразив Петра

с

семьей.

Очень показателен

для

эпохи портретПет-

ра

I,

представленного опирающимся

на пуш-

ку

на

фоне Невы

с

кораблями

и

Петропавлов-

ской

крепости (1723,

ГЭ, ил. 120).

Чистые,

яр-

кие

краски этой миниатюры, четкий

и

ясный

рисунок

хорошо передают жизнеутверждаю-

щее чувство,

с

которым Мусикийский обраща-

ется

к

образу Петра

и

пейзажу молодой

сто-

лицы.

Развитие русской художественной культуры

в рассматриваемую эпоху отмечено достиже-

ниями

и в

области скульптуры. Здесь,

как и в

других видах искусства, новые художествен-

ные взгляды обусловливали отражение дейст-

вительности

в

реальных образах, господство

светского,

а не

религиозного начала, активную

политическую, просветительную

и

гуманисти-

ческую направленность.

В начале

XVIII

века особенное распростра-

нение получает монументально-декоративная

пластика. Часто встречается горельеф, причем

такой,

в

котором допускается сильный отрыв

пластических объемов

от

фона.

В тех же

случа-

ях, когда мастера создают низкий рельеф

(ба-

рельеф),

они

охотно пользуются типом

так

называемого живописного рельефа,

в

кото-

ром,

как в

картинах, чередуются планы, пере-

дается перспективное сокращение предметов,

используются элементы пейзажа. Наиболее

плоскостно решаются чисто орнаментальные

композиции.

Все

это

можно

видеть

на

примере

скульптурных

украшений Дубровицкой церкви (1690—1704)

иМеншиковой

башни

(1701—1707)

в

Москве,

изящной резной декорации

кабинета

Петра

в

Большом

дворце

в

Петергофе,

исполненной

в

1718—1721 годах

(ил. 140)

Никола

Пи

но

(1684—1754,

в

России

работал

с 1716 по

1728),

барельефов

на

стенах

Летнего дворца

в Пе-

тербурге

(1

710—171

4),

аллегорически

отображающих

события

Северной

войны.

Их

автор

—

выдающийся

немецкий скульптор

и

зодчий

Андреас

Шл ю-

т

е р

(около 1664—1714) умер всего через полгода

после своего приезда

в'Петербург

и,

естественно,

не

успел

за

этот срок создать ничего большего.

Своеобразным разделом декоративной

пла-

стики

является резьба деревянных иконоста-

сов,

надпрестольных сеней

и т. п.

Особенно

примечательны произведения Ивана

Пет-

ровича Зарудного (?—1727), занимавше-

гося,

кроме того, живописью

и

архитектурой.

И. П. Зарудный родился и получил образование

на Украине,

В дальнейшем его творчество связано с

Москвой,

Петербургом

и другими городами. Ему принадлежат

резные иконостасы для дворца в Ораниенбауме и

Преображенского

собора в Ревеле, трон и балдахин

Петра I в Синодальной палате в Москве, ковчег и

балдахин для переноса останков Александра Нев-

ского.

Крупнейшая работа

И. П.

Зарудного

—

ико-

ностас Петропавловского собора

(1722—1726

или

1727,

ил.

136). Мастер превра-

тил здесь традиционную иконостасную стену

в пышную триумфальную арку, неразрывно

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

8ЕКА

117

связанную

с

внутренним пространством собо-

ра.

Иконостас охватывает пилоны

и

уходит сво-

им

завершением

в

барабан купола.

В

отделке

иконостаса наряду

с

архитектурными деталями

широко

применены изображения человече-

ских

фигур, различные декоративные

моти-

вы—

драпировки, шнуры, кисти

и т. д.

Вирту-

озное владение техникой деревянной резьбы

позволило свободно

и

убедительно передать

различие фактур изображаемых предметов.

Элементы светского искусства

в

этом произве-

дении предвещают

ту

выдающуюся роль,

ко-

торую

в

ближайшие годы предстояло сыграть

деревянной резьбе

в

отделке дворцовых

зда-

ний.

|

Очень

крупной фигурой

в

скульптуре первых

десятилетий

XVIII

века

в

России

был

Барто-

ломео-Карло Растрелли (1675?—1744).

Отец знаменитого архитектора, итальянец, получил

образование

на

родине,

а

затем работал преимущест-

венно

во

Франции.

В

Россию Растрелли приехал вместе

с сыном

в 1716

году. Здесь

его

деятельность

была

обширной

и

разнообразной.

Он

внес существенный

вклад

во

многие декоративно-монументальные скуль-

птурные работы,

в том

числе

в

украшение петергоф-

ского

Большого каскада. Вместе

с

талантливым

изо-

бретателем

и

мастером

«разных

художеств» Андре-

ем Константиновичем Нартовым (1693—

1756)

он

участвовал

в

создании модели триумфальной

колонны, задуманной

в

духе знаменитой колонны

Траяна. Петр намеревался поставить

«Столп

в память Северной войн

ы».

После смерти

Петра идея этого своеобразного памятника

была

не-

сколько изменена. Колонну решено было посвятить

памяти

и

Северной войны

и

Петра. Однако замысел

остался неосуществленным.

Все

дело ограничилось

моделью (1721—1730, реконструкция модели

и пла-

стины-барельефы хранятся ныне

в ГЭ;

чертежи

—

в альбоме Нартова,

ГПБ).

Знаменательна патриотическая идея, пронизываю-

щая

все

изображения памятника

«Росс

иск и Сам пеон

шведскаго

при

Полтаве

лва

растерза.

1709»

—

таково

название одной

из

композиций,

характерной

для

всего

цикла. Особенно привлекают прямоугольный

б а-

рельеф

«Взятие Риги»

и

круглый барель-

еф

«Вид

Петербург

в»,

предназначавшийся,

как

предполагают,

для

пьедестала колонны.

Самое замечательное

в

наследии Растрел-

ли

—

портреты. Скульптор много работал

над

образом Петра

I. Еще в 1719

году

он

снял

с

него

маску

и

вылепил восковой бюст. Правда,

этот бюст

и

исполненная затем посмертно

вос-

ковая фигура императора лишь

с

некоторой

оговоркой

могут считаться произведениями

искусства.

Однако пристальное изучение порт-

ретируемого привело скульптора

в 1723

году

к

созданию замечательного бронзового

б го-

ста Петра

|,

отлитого

в

1723—1729 годах

в

нескольких экземплярах

{ил. 137). В

облике

ясно подчеркнуты

ум,

воля

и

энергия.

Это

изо-

бражение

не

просто значительного человека,

а государственного деятеля исключительного

масштаба.

Жизненность

в

передаче подробностей

по-

барочному сочетается

в

этом бюсте

с

пышной

декоративностью замысла, острый психоло-

гизм

образа—с блестящим мастерством

в пе-

редаче фактуры одеяний Петра.

В течение долгих

лет

Растрелли работал

над

монументом Петру

I.

Созданную

им в

1720—1724 годах конную статую отливали

уже после смерти Растрелли

— в

1745—1746

годах.

Сам же

памятник воздвигнут перед

Ми-

хайловским (Инженерным) замком лишь

при

Павле

I —в 1800

году. Тогда

же

были созданы

(под

руководством

М. И.

Козловского)

и

рель-

ефы постамента.

Образ Петра предстает здесь полным

ог-

ромной внутренней силы. Восходя

в

своем

композиционном

решении

к

известному

па-

мятнику Людовику

XIV,

исполненному

в XVII

веке французским скульптором Жирардоном,

монумент Петру

I

отличается

от

него подчерк-

нуто суровой мощью образа. Особенно выра-

зительна голова

со

смелыми, решительными

чертами лица.

В 1716—1717 годах создан Растрелли брон-

зовый бюст

А. Д.

Меншикова, ближай-

шего

сподвижника

и

любимца Петра. Мрамор-

ное воспроизведение (вариант) этого бюста,

исполненное

И. П.

Витали

уже в XIX

веке,

хранится

в

Русском музее.

В 1732

году Раст-

релли создал замечательный

по

силе индиви-

дуальной характеристики

и

пластической выра-

зительности бронзовый бюст неизвест-

ного

пожилого мужчины (ГТГ).

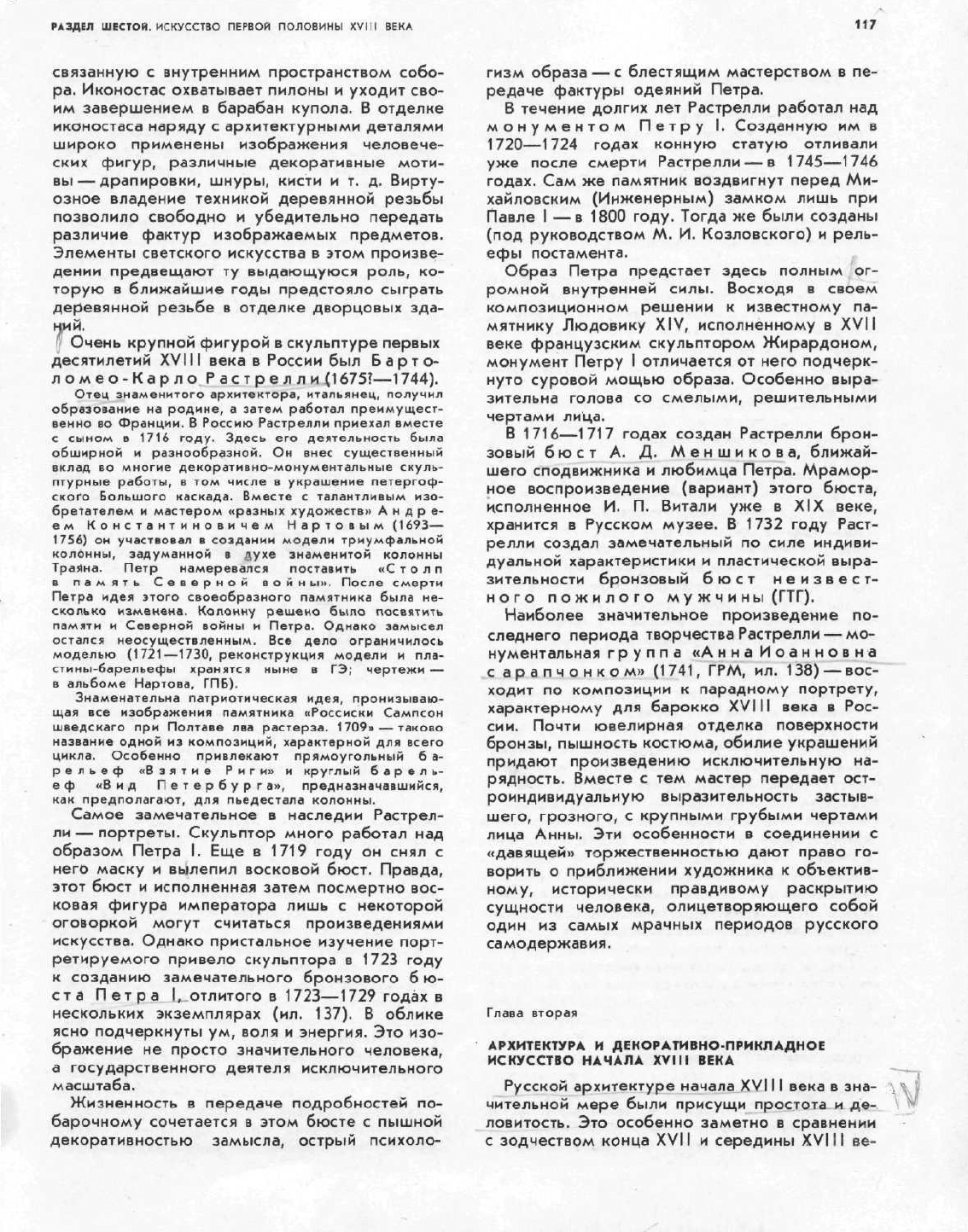

Наиболее значительное произведение

по-

следнего периода творчества Растрелли

—

мо-

нументальная группа

«АннаИоанновна

с арапчонком»

(1741,

ГРМ, ил.

138)

—

вос-

ходит

по

композиции

к

парадному портрету,

характерному

для

барокко

XVIII

века

в Рос-

сии.

Почти ювелирная отделка поверхности

бронзы,

пышность костюма, обилие украшений

придают произведению исключительную

на-

рядность. Вместе

с тем

мастер передает

ост-

роиндивидуальную выразительность застыв-

шего,

грозного,

с

крупными грубыми чертами

лица Анны.

Эти

особенности

в

соединении

с

«давящей»

торжественностью дают право

го-

ворить

о

приближении художника

к

объектив-

ному, исторически правдивому раскрытию

сущности человека, олицетворяющего собой

один

из

самых мрачных периодов русского

самодержавия.

Глава

вторая

АРХИТЕКТУРА

И

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ

ИСКУССТВО

НАЧАЛА

XVIII ВЕКА

Русской архитектуре

начала

XVI11

века

в зна-

чительной мере были присущи простота

и де-

ловитость.

Это

особенно заметно

в

сравнении

с зодчеством конца

XVII и

середины

XVI

М

ве-

118

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

ка.

Здания петровского времени имеют обыч-

но сравнительно простые, четкие объемные

решения.

Фасады членятся пилястрами

или ло-

патками,

не

дающими резких контрастных

те-

ней.

Декоративная скульптура тесно связы-

вается

с

назначением зданий, рассказывая

о

нем

на

языке подчас довольно сложных

алле-

горий.

На

триумфальных воротах

и

других

по-

стройках подобного типа

эти

аллегорические

композиции

иногда сопровождались текстовы-

ми

пояснениями.

В первые годы

XVIII

века

в

Москве наряду

с сооружениями,

в

которых наметились лишь

отдельные новые черты, появляются

и

другие,

знаменующие значительно более резкий

по-

ворот

к

новым приемам,

В

северной части

Кремля

с

I702 года начинается возведение

Д.

Ивановым,

X р.

Конрадом,

М. Мог-

ло

к о в ы м

здания Арсенал

а —

одной

из

крупнейших построек

начала

столетия. Суще-

ственны особенности плана.

Его

трапециевид-

ные очертания соответствуют абрису участка,

ограниченного

стенами Кремля

и

проездами

от Троицких

и

Никольских ворот. Однако

в том,

что форма плана геометрически правильна

и

симметрична, ощутим явный отказ

от

старых

представлений

о

компоновке обширного

со-

оружения.

Арсенал величествен

и

торжествен.

На громадных массивах стен выделяются лишь

сравнительно широко расставленные, соеди-

ненные попарно окна, глубокие амбразуры

ко-

торых

еще

более подчеркивают суровость,

ла-

коничность

и

монументальность облика

зда-

ния.

Хотя

Арсенал частично

и

переделывался

впоследствии,

в

общем

он

сохранил характер

постройки

начала

XVIII

века.

Лефортовский (Петровский)

дво-

ре

ц

(1 697—1699,

Д. В.

Аксамитов) знаменовал

начало

формирования нового типа пригород-

ного

сооружения.

В

отличие

от

дворца

в

Коло-

менском

объемы здания группировались

в

единый симметричный комплекс, вытянутый

вдоль берега.

В

1707—1708 годах, когда

вла-

дельцем стал Меншиков,

Д

ж.-М. Фонта-

н

а

пристроил корпуса

с

аркадами

и

пилястра-

ми,

обрамляющие большой, прямоугольный

двор.

Это

сооружение явилось непосредствен-

ным предшественником больших пригородных

резиденций

под

Петербургом.

Среди городской жилой архитектуры Моск-

вы

начала

века выделялся

дом М. П.

Гага-

рина

на

Тверской улице (1707—1708,

в натуре

не

сохранился; известен

по

зарисов-

кам

и

обмерным чертежам конца

XVIII

—пер-

вой половины

XIX

века). Здание располагалось

непосредственно вдоль улицы.

Три

выступа

симметричного

главного фасада объединялись

своеобразным мотивом балконов

на

аркадах,

оформлявших входы

в

здание. Средний

риза-

лит отмечала арка ворот,

а

боковые

—

пиляст-

ры охватывающего

два

этажа

так

называемого

большого ордера. Фасад

был

богато декори-

рован орнаментальной скульптурой.

По сто-

ронам дома находились украшенные затей-

ливыми фигурными завершениями ворота,

ко-

торые вели

во

внутренний двор

и сад. Это

здание было впоследствии высоко оценено

В.

И.

Баженовым.

Видное место

в

застройке Москвы

начала

XVIII

века занимали производственные соору-

жения,

которым нередко придавался

в это вре-

мя достаточно парадный внешний облик.

Та-

ковы были, например, здания Суконного

двора

у

Каменного моста (1705)

и

парусной фабрики

в

селе Преоб-

раженском

(1696).

Среди мастеров, работавших

в

Москве,

наи-

более крупным

был И. П.

Зарудный

(о нем

см.

главу первую).

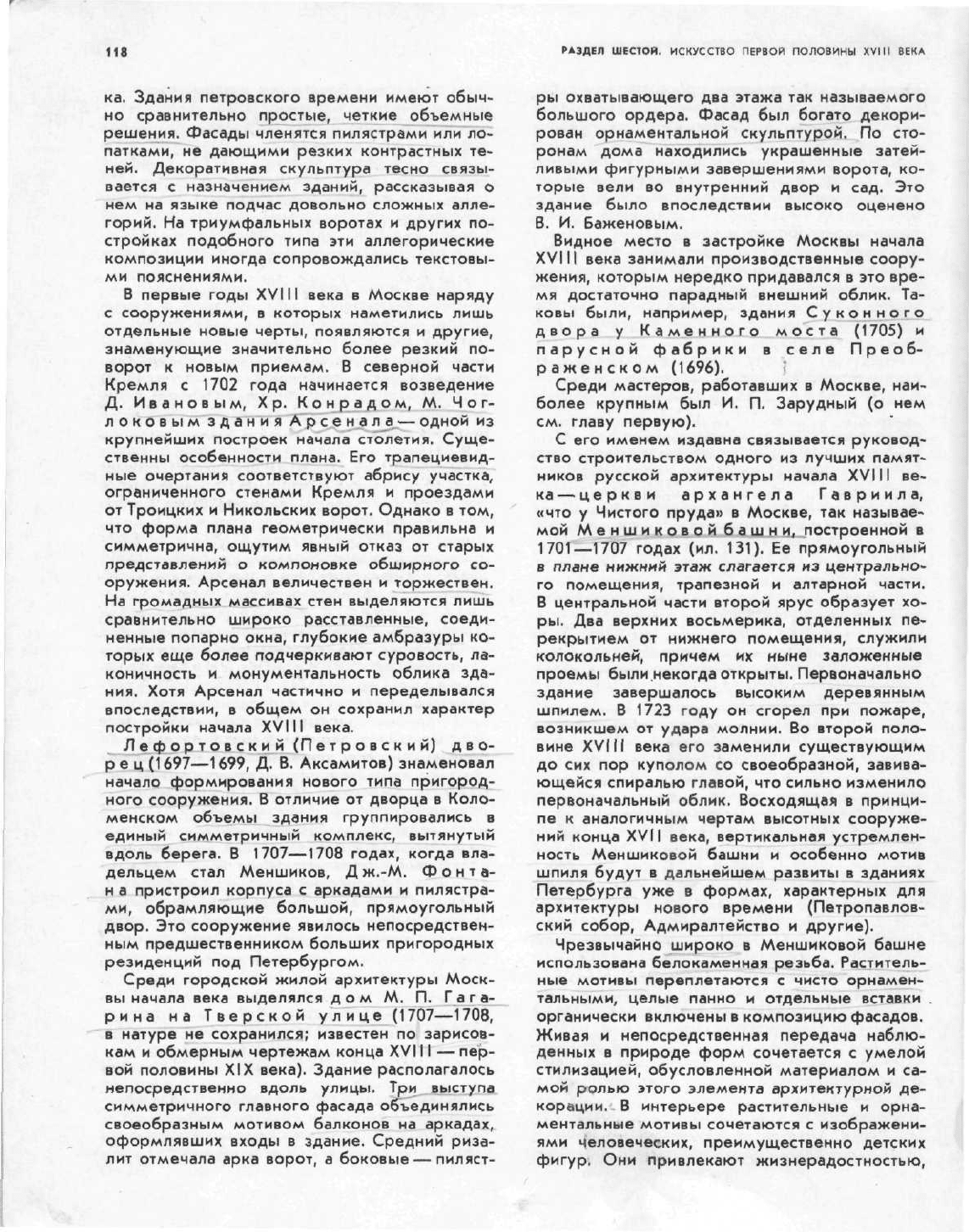

С

его

именем издавна связывается руковод-

ство строительством одного

из

лучших памят-

ников

русской архитектуры

начала

XVI11 ве-

ка

—

церкви архангела Гавриила,

«что

у

Чистого

пруда»

в

Москве,

так

называе-

мой

Меншиковой башни, построенной

в

1701—1707 годах

(ил. 131). Ее

прямоугольный

в плане нижний этаж слагается

из

центрально-

го

помещения, трапезной

и

алтарной части.

В центральной части второй ярус образует

хо-

ры.

Два

верхних восьмерика, отделенных

пе-

рекрытием

от

нижнего помещения, служили

колокольней, причем

их

ныне заложенные

проемы были некогда открыты. Первоначально

здание завершалось высоким деревянным

шпилем.

В 1723

году

он

сгорел

при

пожаре,

возникшем

от

удара молнии.

Во

второй поло-

вине

XVII!

века

его

заменили существующим

до

сих пор

куполом

со

своеобразной, завива-

ющейся спиралью главой,

что

сильно изменило

первоначальный облик. Восходящая

в

принци-

пе

к

аналогичным чертам высотных сооруже-

ний

конца

XVII

века, вертикальная устремлен-

ность Меншиковой башни

и

особенно мотив

шпиля будут

в

дальнейшем развиты

в

зданиях

Петербурга

уже в

формах, характерных

для

архитектуры нового времени (Петропавлов-

ский

собор, Адмиралтейство

и

другие).

Чрезвычайно широко

в

Меншиковой башне

использована белокаменная резьба. Раститель-

ные мотивы переплетаются

с

чисто орнамен-

тальными, целые панно

и

отдельные вставки

.

органически

включены

в

композицию фасадов.

Живая

и

непосредственная передача наблю-

денных

в

природе форм сочетается

с

умелой

стилизацией,

обусловленной материалом

и са-

мой

ролью этого элемента архитектурной

де-

корации.

В

интерьере растительные

и

орна-

ментальные мотивы сочетаются

с

изображени-

ями человеческих, преимущественно детских

фигур.

Они

привлекают жизнерадостностью,

РАЗДЕЛ

ШЕСТОЙ.ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

119

свободой

трактовки, откровенным торжеством

светского

начала.

—-^

^Г Строительство Петербурга _(основан

в

1703),

\'\задуманного первоначально

как

порт

и кре-

пость,

а

вскоре превратившегося

в

столицу,

происходило

в

условиях продолжавшейся

Се-

верной войны,

на

трудных

для

сооружения

большого города низких, болотистых берегах

реки.

Необходимость обороны

и

задача созда-

ния

флота

обусловили появление двух основ-

ных опорных точек, ставших одновременно

основными узлами планировочной композиции

города:

Петропавловской крепости

и

Адми-

ралтейства

—

судостроительной верфи, окру-

женной укреплениями.

Центр города

был

задуман Петром

I

перво-

начально

на

Петербургской (Петроградской)

стороне,

непосредственно

под

прикрытием

крепости,

а

затем перемещен

на

восточную

часть Васильевского острова.

К

этому времени

относится

закладка Двенадцати колле-

гий

и

Гостиного двора. Расположе-

ние центра

на

Васильевском острове преду-

сматривал

и

проект

Ж.-Б.

Леблона.

В конце концов

в 30-х

годах центральной

ча-

стью Петербурга стал район, лежащий между

Невой

и

Мойкой

на так

называемом Адмирал-

тейском

острове.

Потребность

в

новой архитектуре,

не

изве-

стных ранее типах зданий, необходимость

все-

мерного

ускорения

и

технического усовершен-

ствования строительства обусловили

в'

нача-

ле

XVIII

века широкое привлечение иностран-

ных специалистов,

у

которых можно было

бы

перенять самый современный опыт. Наряду

с

этим

были приняты меры

для

скорейшего

со-

здания новых отечественных кадров.

Иностранные мастера, приезжавшие

в Рос-

сию

в

начале

XVIIt

века, очень разнородны

по

своему составу, квалификации

и

националь-

ности.

Это и

очень крупные, признанные

ма-

стера,

приглашенные

по

специальным догово-

рам

— А.

Шлютер, Ж.-Б. Леблон,

и

даровитые

архитекторы

— Н.

Микетти

и Г.

Кьявери,

и не-

известные

вне

пределов России, бесспорно

та-

лантливые зодчие

и

опытные строители, такие,

как

Д.

Трезини.

Но

встречались

и

совершенно

случайные, подчас едва грамотные авантюри-

сты,

пытавшиеся искать легкой наживы. Самые

серьезные

и

одаренные

из

иностранных архи-

текторов,

тщательно ознакомившиеся

с

усло-

виями работы

и

конкретными заданиями,

со-

здали действительно значительные сооруже-

ния.

Однако

и

деятельность остальных

не про-

шла бесследно

для

русской культуры.

Недолгим,

но

плодотворным было пребыва-

ние

в

России видного французского архитек-

тора

и

инженера Жана-Батиста Лебло-

на (1679—1719,

в

Петербурге

с

17t*>,

при-

ехавшего вскоре после смерти Шлютера.

Леб-

лоном

был

разработан известный проект

планировки Петербурга (1716). Исхо-

дя

из

предложений «идеального города»,

вы-

двинутых теоретиками итальянского Возрож-

дения,

Леблон задумал композицию

в

виде

громадного

эллипса, внутри которого распо-

лагались площади

и

системы взаимно перпен-

дикулярных улиц. Внешнюю оболочку образо-

вывали

ряды сложных укреплений. Некоторая

абстрактность замысла

и

изоляция

от

материка

городского

центра

на

Васильевском острове

не позволили осуществить этот проект, хотя

дух регулярности сохранился

в

петербургской

архитектуре.

Среди

других

замыслов

Леблона

значительный

ин-

терес

представляет

неосуществленный

проект

боль-

шого дворца

с

парком

в

Стрельне

(1717).

По проекту зодчего

было

начато,

видимо,

в 1716

году

и

строительство

дворца

генерал-адмирале

Ф.

М.

Апраксина (окончено

в

1721/3)

на

Двор-

цовой набережной

Невы,

там, где

ныне

стоит Зимний

дворец.

Незадолго

до

смерти Леблона

был

пригла-

шен

в

Россию итальянский архитектор Нико-

ло Микетти (?—1759;

в

Петербурге рабо-

тал

с 1718 по

1723).

Его многочисленные рисунки

и

чертежи показыва-

ют,

что он,

несомненно,

был

одаренным художником.

Деятельность Микетти развертывалась

по

преиму-

ществу

в

парках Петергофа.

Им же

составлен

новый проект дворца

в

Стрельне,

впо-

следствии

в

основном выполненный

в

натуре (совмест-

но

с Т. Н.

Усовым

в

1719—1726),

а

также предвари-

тельный проект дворца

в

Екатеринента-

л

е

(Кадриорге)

под

Ревелем (Таллин), доработкой

и

осуществлением которого

в

1718—1725 годах руково-

дил

М. Г.

Земцов. Остальные проекты Микетти

—

большой маяк, семинария

и т.

д.— остались неосуще-

ствленными.

Среди всех иностранных зодчих наиболее

крупная роль

в

развитии русской архитектуры

начала

XVIII

века принадлежала, несомненно,

Доменико

Трезини (около 1670—1734).

Он

был

уроженцем города Астано (Итальянская

Швейцария).

Есть

сведения,

что в

Россию Трезини

приехал

из

Дании.

В

Петербурге

он

появился

в

1

703

го-

ду

и

прожил

тем до

самой смерти, упорно

и

много

работая.

В

Канцелярии городовых

дел

(переимено-

ванной

в 1723 в

Канцелярию

от

строений) зодчий

ведал

архитектурными вопросами, участвуя

в

решении

гра-

достроительных проблем

и

типовом проектировании.

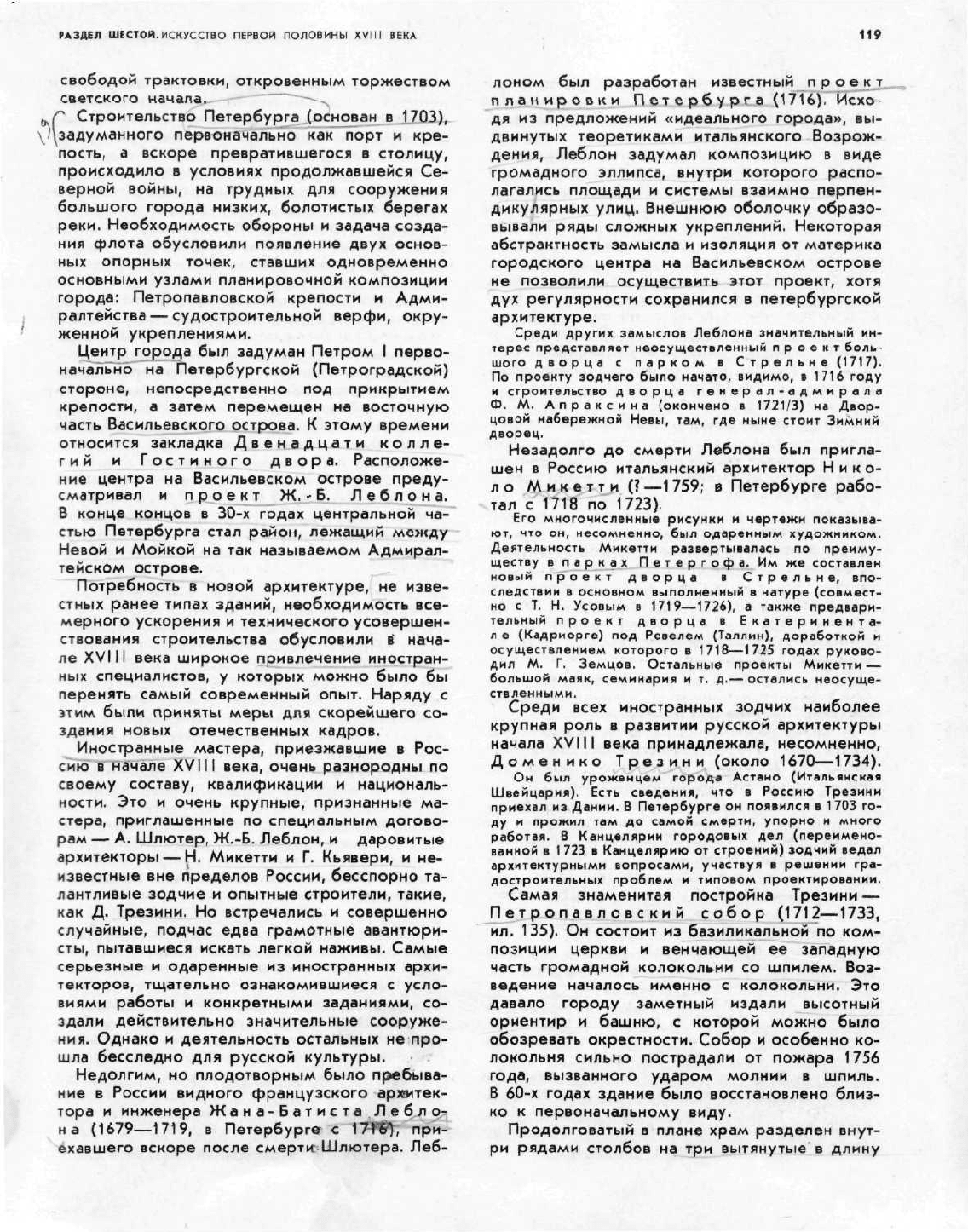

Самая знаменитая постройка Трезини

—

Петропавловский собор (1712—1733,

ил.

135). Он

состоит

из

базиликальной

по ком-

позиции

церкви

и

венчающей

ее

западную

часть громадной колокольни

со

шпилем.

Воз-

ведение началось именно

с

колокольни.

Это

давало городу заметный издали высотный

ориентир

и

башню,

с

которой можно было

обозревать окрестности. Собор

и

особенно

ко-

локольня сильно пострадали

от

пожара

1756

года,

вызванного ударом молнии

в

шпиль.

В

60-х

годах здание было восстановлено близ-

ко

к

первоначальному виду.

Продолговатый

в

плане храм разделен внут-

ри

рядами столбов

на три

вытянутые

в

длину

120

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

части,

представляя собой разновидность бази-

лики.

Использование подобной композиции,

господство

колокольни, заметное подчинение

церковного

сооружения светским задачам,

связь

с

градостроительством, наконец, сдер-

жанность

и

простота внешнего облика делают

эту постройку очень характерным

и

ценным

памятником

начала

XVIII

века.

Трезини принадлежат

и

Петровские

во-

рота (1717—1718, ил. 132) Петропавлов-

ской

крепости.

Они

дают представление

об особом виде построек того времени, обыч-

но выполнявшихся

из

нестойких материалов

и

потому скоро исчезнувших,—

о

триумфальных

сооружениях, связанных

с

победами России

в

Северной войне. Петровские ворота также

вна-

чале

были

деревянными.

При

возведении

ка-

менных

на них был

перенесен

с

первых ворот

деревянный резной рельеф, выполненный

К. Оснером-отцом.

Одной

из

крупных работ Доменико Трезини

было

здание Двенадцати коллегий

(1722,

закончено

к

1742 при участии

3 ем цо в а

и

Д ж.

Трезини),

где

воплощена новая тема

большого административного учреждения.

Каждая

из

двенадцати частей единого здания

подчеркнута ризалитом

и

первоначально

име-

ла самостоятельную кровлю.

Все эти

звенья

связаны между собой

по

первому этажу

га-

лереями; одна

из них

сохранилась

и

поныне.

Ныне

отделка фасадов проста: нижний этаж

рустован,

а два

верхних объединены общими

лопатками

и

пилястрами.

Двенадцать коллегий должны

были

войти

в

целую группу сооружений, которые проекти-

ровались

на

стрелке Васильевского острова.

В

их

числе

был

Гостиный (ранее

Мыт-

ный) двор (1723—1735,

Д.

Трезини), почти

полностью срытый

в

конце

XIX—

начале

XX

века.

В

плане

это

неправильной формы

мно-

гогранник,

вписанный

в

границы участка,

на

котором

он

возводился,

с

большим внутрен-

ним

двором

для

склада товаров

и

магазинны-

ми

помещениями, объединенными открытыми

наружу галереями. Здесь воплощена

не

встре-

чавшаяся прежде архитектурная тема, подго-

товившая столь широко применявшийся

впо-

следствии

тип

гостиного двора.

Из

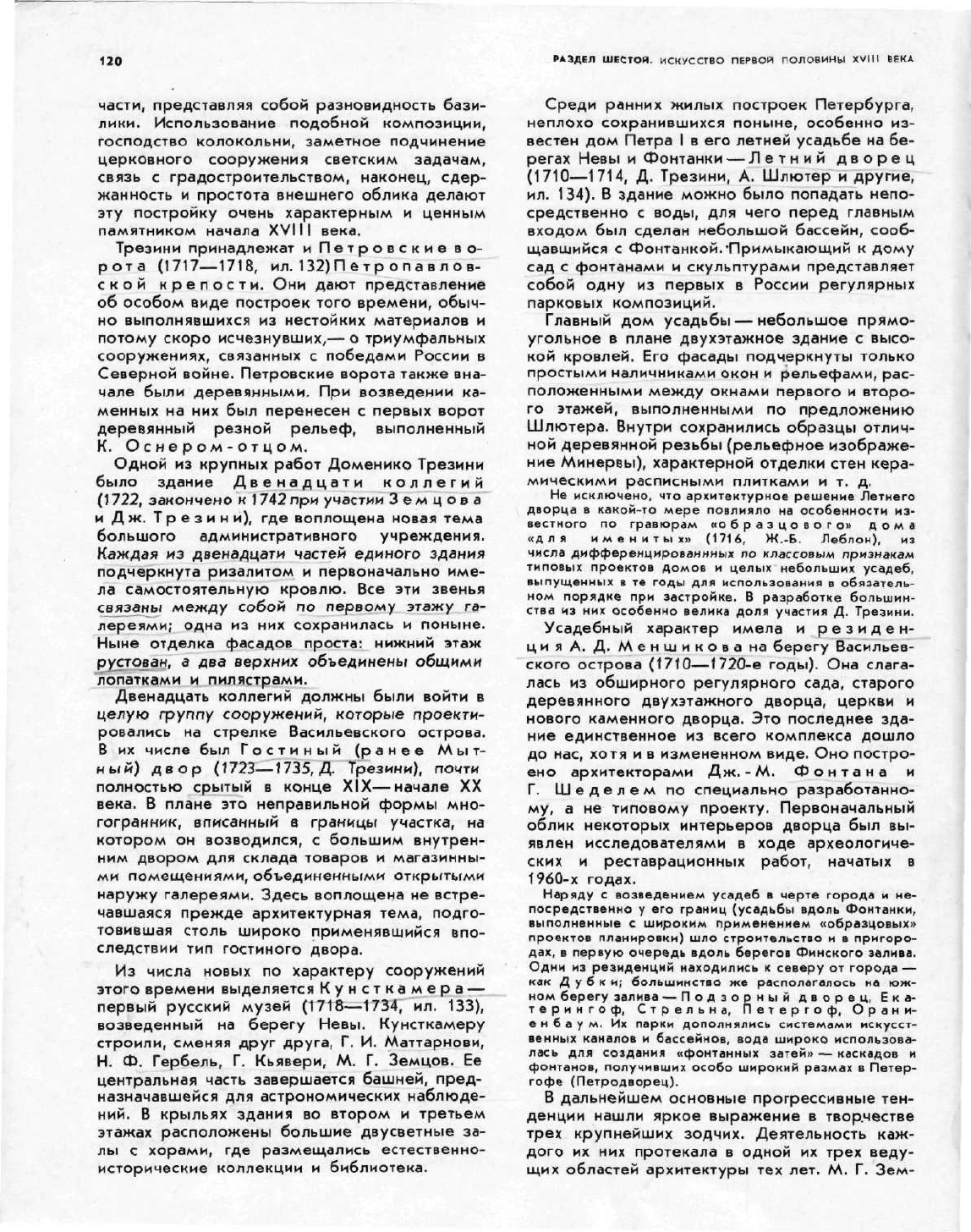

числа новых

по

характеру сооружений

этого

времени выделяется Кунсткамера

—

первый русский музей (1718—1734,

ил. 133),

возведенный

на

берегу Невы. Кунсткамеру

строили,

сменяя друг друга,

Г. И.

Маттарнови,

Н.

Ф.

Гербель,

Г.

Кьявери,

М. Г.

Земцов.

Ее

центральная часть завершается башней, пред-

назначавшейся

для

астрономических наблюде-

ний.

В

крыльях здания

во

втором

и

третьем

этажах расположены большие двусветные

за-

лы

с

хорами,

где

размещались естественно-

исторические

коллекции

и

библиотека.

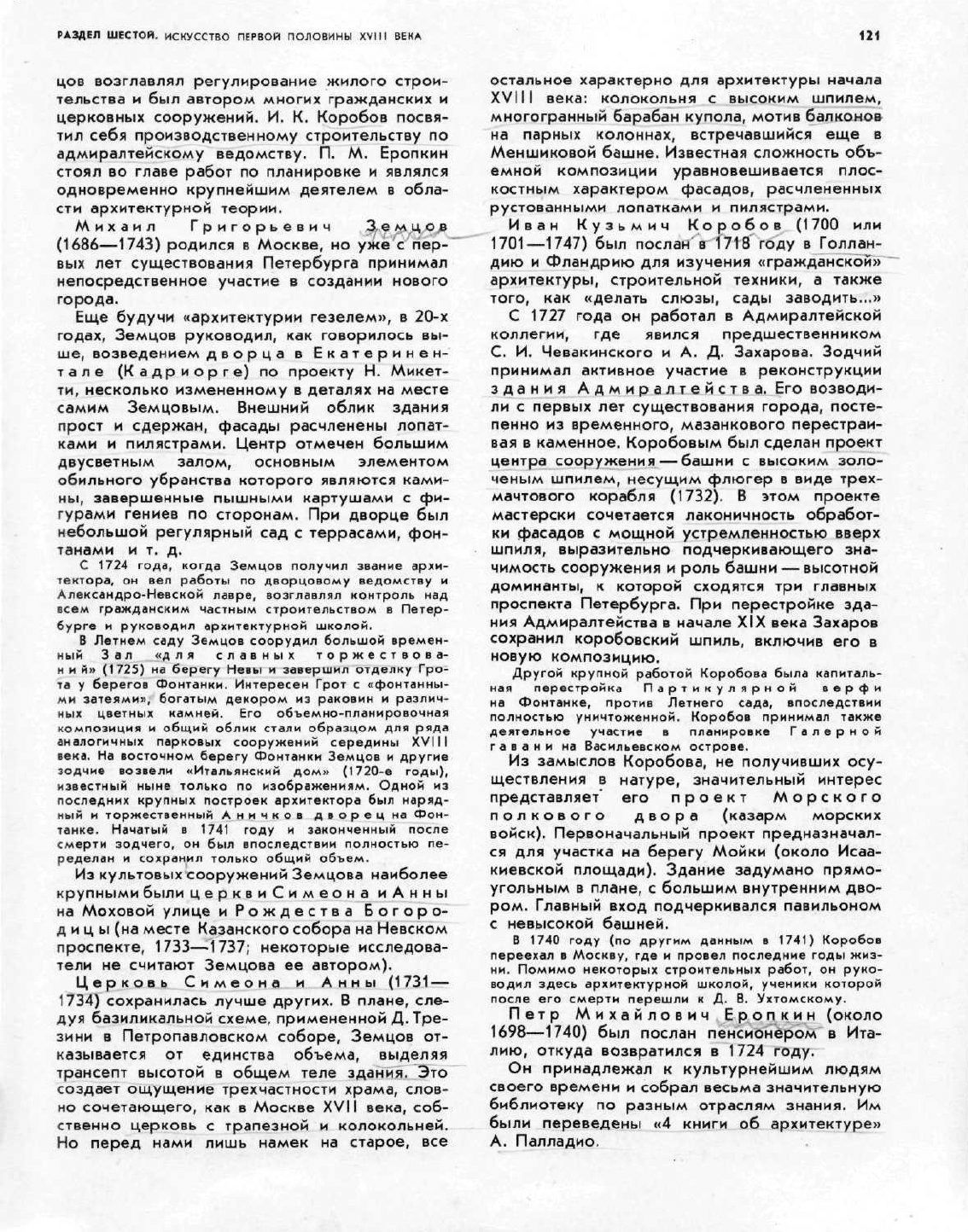

Среди ранних жилых построек Петербурга,

неплохо сохранившихся поныне, особенно

из-

вестен

дом

Петра

I в его

летней усадьбе

на бе-

регах

Невы

и

Фонтанки

—

Летний дворец

(1710—1714,

Д.

Трезини,

А.

Шлютер

и

другие,

ил.

134).

В

здание можно

было

попадать непо-

средственно

с

воды,

для

чего перед главным

входом

был

сделан небольшой бассейн, сооб-

щавшийся

с

Фонтанкой.'Примыкающий

к

дому

сад

с

фонтанами

и

скульптурами представляет

собой

одну

из

первых

в

России регулярных

парковых композиций.

Главный

дом

усадьбы

—

небольшое прямо-

угольное

в

плане двухэтажное здание

с

высо-

кой

кровлей.

Его

фасады

подчеркнуты только

простыми

наличниками окон

и

рельефами, рас-

положенными между окнами первого

и

второ-

го

этажей, выполненными

по

предложению

Шлютера. Внутри сохранились образцы отлич-

ной

деревянной резьбы (рельефное изображе-

ние Минервы), характерной отделки стен кера-

мическими

расписными плитками

и т. д.

Не исключено,

что

архитектурное решение Летнего

дворца

в

какой-то мере повлияло

на

особенности

из-

вестного

по

гравюрам «образцового» дома

«для

именитых» (1716,

Ж.-Б.

Леблон),

из

числа дифференцированнных

по

классовым признакам

типовых проектов домов

и

целых

небольших усадеб,

выпущенных

в те

годы

для

использования

в

обязатель-

ном порядке

при

застройке.

В

разработке большин-

ства

из

них

особенно велика доля участия

Д.

Трезини.

Усадебный характер имела

и

резиден-

ция

А. Д.

Меншикова

на

берегу Васильев-

ского

острова (1710—1720-е годы)-

Она

слага-

лась

из

обширного регулярного сада, старого

деревянного двухэтажного дворца, церкви

и

нового

каменного дворца,

Это

последнее

зда-

ние единственное

из

всего комплекса дошло

до

нас,

хотя

и в

измененном виде.

Оно

постро-

ено архитекторами Дж.

-

М. Фонтана

и

Г.

Шеделем

по

специально разработанно-

му,

а не

типовому проекту. Первоначальный

облик некоторых интерьеров дворца

был вы-

явлен

исследователями

в

ходе археологиче-

ских

и

реставрационных работ,

начатых

в

1960-х годах.

Наряду

с

возведением усадеб

в

черте города

и не-

посредственно

у

его

границ (усадьбы вдоль Фонтанки,

выполненные

с

широким применением

«образцовых»

проектов планировки)

шло

строительство

и в

пригоро-

дах,

в

первую очередь вдоль берегов

Финского

залива.

Одни

из

резиденций находились

к

северу

от

города

—

как

Дубки; большинство

же

располагалось

на юж-

ном берегу залива

—

Подзорный дворец,

Е к а-

терингоф, Стрельна, Петергоф, Орани-

енбаум.

Их

парки дополнялись системами искусст-

венных каналов

и

бассейнов, вода широко использова-

лась

для

создания

«фонтанных

затей»

—

каскадов

и

фонтанов, получивших особо широкий размах

в

Петер-

гофе (Петродворец).

В дальнейшем основные прогрессивные

тен-

денции нашли яркое выражение

в

творчестве

трех крупнейших зодчих. Деятельность

каж-

дого

их них

протекала

в

одной

их

трех веду-

щих областей архитектуры

тех лет. М. Г. Зем-

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

121

цов возглавлял регулирование жилого

строи-

тельства

и был

автором многих гражданских

и

церковных сооружений.

И. К.

Коробов посвя-

тил себя производственному строительству

по

адмиралтейскому ведомству.

П, М.

Еропкин

стоял

во

главе работ

по

планировке

и

являлся

одновременно крупнейшим деятелем

в

обла-

сти

архитектурной теории.

Михаил Григорьевич З^емцод

(1686—1743) родился

в

Москве,

но уже с пер-

вых

лет

существования Петербурга принимал

непосредственное участие

в

создании нового

города.

Еще будучи «архитектурии гезелем»,

в 20-х

годах, Земцов руководил,

как

говорилось

вы-

ше,

возведением дворца

в

Екатерине

н-

тале

(Кадриорге)

по

проекту

Н.

Микет-

ти,

несколько измененному

в

деталях

на

месте

самим Земцовым. Внешний облик здания

прост

и

сдержан, фасады расчленены лопат-

ками

и

пилястрами. Центр отмечен большим

двусветным залом, основным элементом

обильного убранства которого являются

ками-

ны,

завершенные пышными картушами

с фи-

гурами гениев

по

сторонам.

При

дворце

был

небольшой регулярный

сад с

террасами,

фон-

танами

и т. д.

С

1724

года, когда Земцов получил звание архи-

тектора,

он вел

работы

по

дворцовому ведомству

и

Александро-Невской лавре, возглавлял контроль

над

всем гражданским частным строительством

в

Петер-

бурге

и

руководил архитектурной школой.

В Летнем саду Земцов соорудил большой времен-

ный

Зал

«для

славных торжествова-

н

и й»

(1725)

на

берегу

Невы

и

завершил отделку

Гро-

та

у

берегов

Фонтанки.

Интересен Грот

с

«фонтанны-

ми

затеями», богатым декором

из

раковин

и

различ-

ных цветных камней.

Его

объемно-планировочная

композиция

и

общий облик стали образцом

для

ряда

аналогичных парковых сооружений середины

XVIII

века.

На

восточном берегу Фонтанки Земцов

и

другие

зодчие возвели «Итальянский

дом»

(1720-е годы),

известный ныне только

по

изображениям. Одной

из

последних крупных построек архитектора

был

наряд-

ный

и

торжественный Аничков дворец

на Фон-

танке.

Начатый

в 1741

году

и

законченный после

смерти зодчего,

он был

впоследствии полностью

пе-

ределан

и

сохранил только общий объем.

Из культовых сооружений Земцова наиболее

крупными были церквиСимеона

и А н н ы

на Моховой улице

и

Рождества Богоро-

дицы (на месте Казанского собора

на

Невском

проспекте,

1733—1737; некоторые исследова-

тели

не

считают Земцова

ее

автором).

Церковь Симеона

и

Анны

(1731

—

1734) сохранилась

лучше

других.

В

плане,

сле-

дуя базиликальной схеме, примененной

Д. Тре-

зини

в

Петропавловском соборе, Земцов

от-

казывается

от

единства объема,

выделяя

трансепт высотой

в

общем теле здания.

Это

создает ощущение трехчастности храма, слов-

но сочетающего,

как в

Москве

XVII

века,

соб-

ственно церковь

с

трапезной

и

колокольней.

Но перед нами лишь намек

на

старое,

все

остальное характерно

для

архитектуры

начала

XVI11 века: колокольня

с

высоким шпилем,

многогранный барабан купола, мотив балконов

на парных колоннах, встречавшийся

еще в

Меншиковой башне. Известная сложность

объ-

емной композиции уравновешивается плос-

костным характером фасадов, расчлененных

рустованными лопатками

и

пилястрами.

Иван Кузьмич Коробов

(1700 или

1701—1747)

был

послан

в 1718

году

в

Голлан-

дию

и

Фландрию

для

изучения «гражданской»

архитектуры, строительной техники,

а

также

того,

как

«делать

ел

юзы,

сады заводить...»

С

1727

года

он

работал

в

Адмиралтейской

коллегии,

где

явился предшественником

С.

И.

Чевакинского

и А. Д.

Захарова. Зодчий

принимал активное участие

в

реконструкции

здания Адмиралтейства.

Его

возводи-

ли

с

первых

лет

существования города, посте-

пенно

из

временного, мазанкового перестраи-

вая

в

каменное. Коробовым

был

сделан проект

центра сооружения

—

башни

с

высоким золо-

ченым шпилем, несущим флюгер

в

виде трех-

мачтового корабля (1732).

В

этом проекте

мастерски

сочетается лаконичность обработ-

ки

фасадов

с

мощной устремленностью вверх

шпиля, выразительно подчеркивающего

зна-

чимость сооружения

и

роль башни

—

высотной

доминанты,

к

которой сходятся

три

главных

проспекта Петербурга.

При

перестройке

зда-

ния Адмиралтейства

в

начале

XIX

века Захаров

сохранил коробовский шпиль, включив

его в

новую композицию.

Другой

крупной работой Коробова

была

капиталь-

ная перестройка Партикулярной верфи

на Фонтанке, против Летнего сада, впоследствии

полностью уничтоженной. Коробов принимал также

деятельное участие

в

планировке Галерной

гавани

на

Васильевском острове.

Из замыслов Коробова,

не

получивших

осу-

ществления

в

натуре, значительный интерес

представляет

его

проект Морского

полкового двора (казарм морских

войск).

Первоначальный проект предназначал-

ся

для

участка

на

берегу Мойки (около Исаа-

киевской

площади). Здание задумано прямо-

угольным

в

плане,

с

большим внутренним

дво-

ром.

Главный вход подчеркивался павильоном

с невысокой башней.

В

1740

году

(по

другим данным

в 1741)

Коробов

переехал

в

Москву,

где и

провел последние годы

жиз-

ни.

Помимо некоторых строительных работ,

он

руко-

водил здесь архитектурной школой, ученики которой

после

его

смерти перешли

к Д. В.

Ухтомскому.

Петр Михайлович Еропкин (около

1698—1740)

был

послан пенсионером

в Ита-

лию, откуда возвратился

в 1724

году.

Он принадлежал

к

культурнейшим людям

своего

времени

и

собрал весьма значительную

библиотеку

по

разным отраслям знания.

Им

были переведены

«4

книги

об

архитектуре»

А. Палладио,

121

РАЗДЕЛ

ШЕСТОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

Еропкин

был

основным

составителем

своеобраз-

ного

документа

—

трактата-кодекса

«Должность

архитектурной

экспедиции»,

завершенного

Коробовым

и

Земцовым.

Этот

свод

положений,

определяющих

деятельность

архитекторов,

предполагалось

опубли-

ковать

в

законодательном

порядке.

«Должностью»

определялись

как

общий

круг

функций

и

обязанностей

зодчих

и

мастеров,

так и

классификация

сооружений,

приемы

выполнения

отдельных

работ

(«порядок

строе-

ния»)

и

качество

материалов.

Большое

внимание

уделялось

вопросам

архитектурного

образования.

Проектировалось

создание

Академии

архитектуры,

структура

и

задачи

которой

были

разработаны

очень

обстоятельно.

Рассматривались

и

вопросы

теории.

Основная область творческой деятельности

Еропкина — градостроительство. В 1737 году,

после грандиозных пожаров 1736—1737 годов,

уничтоживших застройку огромного района

подле Адмиралтейства,

была

учреждена спе-

циальная

Комиссия о санкт-петербургском

строении.

Участвуя

в ее работе, Еропкин соз-

дал планировку значительной части Адмирал-

тейского

острова между Невой и

Мойкой,

района,

который в это время становится цен-

тральной частью города.

Учитывая

оставшую-

ся застройку около Адмиралтейства, он до-

полняет две магистрали, шедшие от Адмирал-

тейской

башни,— Невский и Вознесенский (ны-

не имени Майорова) проспекты, еще третьей,

центральной — нынешней улицей Дзержинско-

го.

Тем самым был образован знаменитый

«трезубец»

улиц центра Петербурга, сходя-

щихся к башне Адмиралтейства. Подробно

была

разработана им планировка западной

части района, около больших

лесных

складов

Адмиралтейства, так называемой Новой Гол-

ландии. Еропкин использовал здесь прием ре-

гулярной геометрической планировки, сочета-

ющийся

с учетом направлений основных водя-

ных протоков, как естественных, так и искусст-

венных

каналов, столь характерных для облика

Петербурга. По этой же схеме

была

создана

Еропкиным и планировка района Коломны.

В

тяжелые

дни политической реакции 30-х

годов

Еропкин присоединился к группе Арте-

мия Волынского, активно выступавшего против

Бирона,

и был казнен.

Картина развития русской архитектуры

начала

XVIII

века окажется неполной, если ограничиться пре-

делами обеих столиц.

Новые

типы сооружений осо-

бенно отчетливо выявились в создании крепостей

(Азов,

Таганрог) и заводов на

Урале,

в

Ярославле

и

других

местах. В условиях малонаселенного

Урала

производственные комплексы обычно сочетались с

крепостными

сооружениями. Таким интересным, тра-

диционно решенным памятником

является

башня

Невьянского завода (1725)

В

жилых

домах и особенно в церквах провинции тра-

диционные формы русской архитектуры

XVII

века дер-

жатся s целом еще устойчивее, нередко до второй

половины XVI11 века. Однако

были

и исключения, к

числу которых может

быть

причислена Петропав-

ловская церковь в Ярославле, напоминаю-

щая по композиции Петропавловский собор в Петер-

бурге.

Особое место в архитектуре

XVIII

века занимает

деревянное зодчество. Теснее всего связанное с на-

родными корнями, оно, как и все крестьянское искус-

ство,

сохраняет относительную самостоятельность,

развивая а эпоху нового времени идеи, принципы и

приемы,

сложившиеся в недрах художественной куль-

туры отечественного средневековья. Деревянные

жилые дома и церкви, преимущественно на Севере,

достигают

поразительного совершенства и своеоб-

разия

в таких созданиях, как, например, знаменитая

двадцатидвухглавая церковь в Кижах(1714).

Декоративно-прикладное искусство петров-

ской

поры, подобно зодчеству, живописи,

скульптуре и графике, осваивает особенности

творчества, характерные для эпохи нового вре-

мени.

Причем одни виды обновляются более

энергично,

другие — медленнее. Часто темп

изменений

совпадает со степенью традицион-

ности:

в области серебряного дела, набойки,

стекла, издавна процветавших на Руси, старые

приемы дольше держатся наряду с новыми,

а шпалерное производство, не имевшее исто-

ков

в древнерусской культуре, сразу начина-

ет с форм, присущих новому времени.

Среди разных видов прикладного искусства

начала

XVI11 века особенно примечательны де-

рево,

стекло и текстиль.

Резное дерево — непременный

компо-

нент убранства временных

триумфальных

соо-

ружений,

декора кораблей, отделки интерье-

ров,

не говоря уже о мебели. В оформлении

празднеств и в корабельной резьбе его ярко

окрашивают, в интерьере и мебели —

чаще

сохраняют

«естественный»

цвет и открытую

текстуру. В эти годы почти нет целостных ком-

плектов мебели (гарнитуров), обстановка со-

стоит

из

отдельных

вещей,

хотя

существуют

наборы одинаковых предметов (например,

стульев). Некоторые типы изделий — столы с

массивной

царгой (подстольем), шкафчики-

«кабинеты»

— восходят к

XVII

веку, однако

большинство разновидностей появляется имен-

но в петровские годы

(стулья

с энергичными

кривыми

ножек и спинок, массивные шкафы,

бюро,

зеркала в рамах). Мебели русских и

иностранных мастеров в целом присущи конт-

растные сочетания массивности и легкости (и в

пределах одного предмета и в рамках группы

вещей,

составляющих обстановку интерьера),

общая монохромность и сдержанность цвето-

вой гаммы (темные тона дерева и

кожи),

при-

верженность не к зеркальной полировке, а к

тускло поблескивающим поверхностям.

Стеклоделию

начала

XVIII

века пред-

шествует опыт заводов Москвы и Подмоско-

вья, где полустолетием раньше работали ук-

раинские

и венецианские, а затем и русские

мастера.

Во втором десятилетии

XVIII

века

главенствуют казенные заводы Ямбурга и его

окрестностей

(деревня Жабино), а с 30-х го-

дов — новый казенный завод на Фонтанке в

Петербурге. Типологически изделия тех лет

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

123

делятся

на

предметы

из

бесцветного стекла

с

резной

орнаментикой (штофы, рюмки, стака-

ны,

кубки,

ил. 141) и

вещи

из

белого

или

буты-

лочно-зеленого стекла

с

эмалевой росписью.

Последние

во

многом продолжают старую

линию украинского («черкасского») стекла

XVII

века.

Из

группы изделий бесцветного

стекла

к

петровским годам относятся стаканы

с характерной гравированной надписью

«Ви-

ват, царь Петер

Алексеевич»

—

камерное

от-

ражение

триумфальных

затей

начала

века.

В 20-е

—

30-е годы появляются кубки

и

рюмки,

часто

с

резными вензелями Петра

11 и

Анны

Иоанновны, более сложные

по

формам.

Тог-

да

же

начинают использовать синее стекло,

применять золочение

и

красный

лак.

Изменения

в

костюме

и

интерьере влекут

за

собой

обновления

в

текстиле.

В

Москве

от-

крываются мастерские, выпускающие узор-

чатые

шелка,

в

Купавне основывается ману-

фактура, специализирующаяся

на

шелке

и

парче. Орнаментика этих тканей полностью

опирается

на

принципы декора нового време-

ни.

Типы

орнаментов материй

XVII

века сохра-

няются лишь

в

набойке, предназначенной

для

средних слоев.

В

петровские годы отечествен-

ный текстиль обогащается

не

встречавшейся

раньше

в

России техникой

—

шпалерой

—

тка-

ным безворсовым коврбм

из

шерсти

или шел-

ка.

С 1717

года такие ковры начинает произ-

водить шпалерная мануфактура

в

Петербурге.

Сначала

там

работают иностранцы,

а с

1724

го-

да

их

русские ученики создают самостоятель-

ные произведения. Уникальность, изобрази-

тельная,

а не

орнаментальная направленность,

большие размеры, характерные

для

шпалер,

позволяют

им

играть роль своеобразных

на-

стенных панно.

И

естественно,

что

крупнейшие

из

первых произведений Петербургской ману-

фактуры

посвящаются типичной

для тех лет

теме прославления воинских побед России

(шпалера

«Полтавская

батали

я»,

1723,

ГЭ).

ВВЕДЕНИЕ

(к

третьей

и

четвертой главам)

Развитие искусства середины

XV!

И века

от-

четливо

делится

на два

этапа: '30-е

—

начало

40-х годов

и

40-е—50-е годы. Причина здесь

далеко

не

только

в

смене царствований,

хотя

аннинское

и

елизаветинское время существен-

но отличаются общей направленностью поли-

тики

и

атмосферой общественной жизни.

Для

первого

характерны деспотичность государ-

ственной власти

и

засилье иностранщины,

для

второго—возрождение

и

поощрение отече-

ственного,

завуалированность

и

некоторое дей-

ствительное смягчение гнета монархии.

Это

по-своему отражается

на

искусстве,

и

все-таки

при

его

рассмотрении гораздо важнее собст-

венно художественные различия.

Тем

более,

что они далеко

не

всегда прямо соответствуют

особенностям социальной действительности.

Этап

30-х—начала

40-х

годов гораздо

скромнее

по

достижениям,

чем

следующий,

и,

возможно,

поэтому

до сих пор

менее исследо-

ван.

Малая

изученность

в

свою очередь

не

позволяет

по

достоинству оценить период,

ибо

многое

не

датировано

и

оказывается

за его

пределами,

а

кое-что, видимо, вообще неиз-

вестно.

Здесь очень ясно, отчетливее,

чем в

40-е

—

50-е годы, заметны

две

линии.

Одну

из них

условно можно назвать «продолжающей».

Она

представлена художественными явлениями,

переходящими

из

предшествующего периода.

В живописи примером может служить творче-

ство Каравака,

в

скульптуре

—

Б.-К. Растрелли,

в гравюре

—

братьев Зубовых,

в

зодчестве

—

ряд построек Земцова, Еропкина.

Все это,

естественно,

не

остается неизменным

—

влия-

ние новой эпохи ощутимо. Однако главное

здесь

—

все

же

развитие найденного,

а не ис-

кания иных путей

и

возможностей.

Вторая линия связана

с

поиском,

экспери-

ментом,

подготовкой позиций

для

решитель-

ного

продвижения вперед.

Полнее

всего

это

отражается

в

творчестве Ф.-Б.

Растрелли

(сы-

на).

Его

работы

30-х

годов,

в

частности Летний

Анненгоф

в

Лефортове (Москва),

как

сейчас

доказано,

в

определенном смысле предвеща-

ют знаменитые ансамбли Петергофа

и

Царско-

го

Села,

созданные

на

следующем этапе,

в

40-е

и 50-е

годы,

и

даже выступают

в

качестве

их прототипа.

В

московском сооружении

Рас-

трелли

вырабатывает

умение сочетать

в еди-

ном комплексе огромный парк

(с

террасной

и

равнинной частями)

и

протяженный, развет-

вленный

в

пространстве дворец. Одновремен-

но зодчий нащупывает необходимые особен-

ности объемной композиции самого здания,

системы

его

интерьеров, формы отделки,

ха-

рактер синтеза искусств

и т. п.

Опираясь

на

опыт Летнего Анненгофа,

Растрелли

идет

даль-

ше

во

дворцах

в

Руентале

и

Митаве (ныне

в

Латвии).

Там он

опробует иные разновидности

планировок, объемно-пространственных схем

зданий,

облика фасадов, декоративного убран-

ства.

В те же

годы, работая

в

Петербурге

над

третьим Зимним (предшественником ныне

су-

ществующего)

и

Летним дворцами, архитектор

стремится создать собственный вариант парад-

ной городской резиденции

и уже

тогда много-

го

добивается

на

этом пути.

В области зодчества идут

и

теоретические

ис-

кания,

воздействие которых полностью сказа-

лось лишь через этап

— в

классицизме 60-х

—

90-х годов. Еропкин, Коробов, Земцов состав-