Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

94

РАЗДЕЛ

ПЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

XVII

ВЕКА

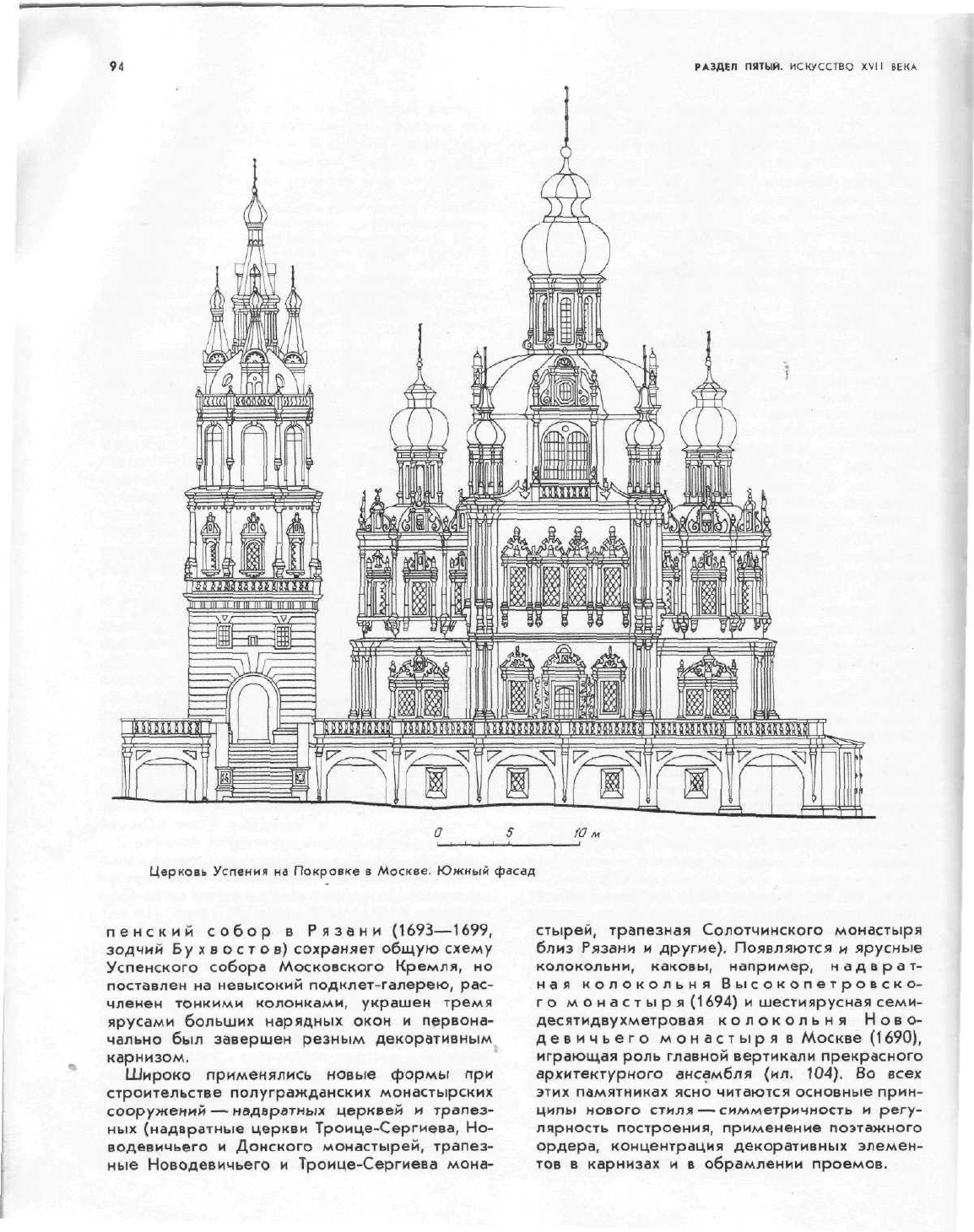

Церковь Успения на Покровке в Москве. Южный фасад

пенский

собор

в

Рязани (1693—1699,

зодчий Бухвостов) сохраняет общую схему

Успенского собора Московского Кремля,

но

поставлен

на

невысокий подклет-галерею, рас-

членен

тонкими колонками, украшен тремя

ярусами больших нарядных окон

и

первона-

чально

был

завершен резным декоративным

карнизом.

Широко

применялись новые формы

при

строительстве полугражданских монастырских

сооружений

—

надвратных церквей

и

трапез-

ных (надвратные церкви Троице-Сергиева,

Но-

водевичьего

и

Донского монастырей, трапез-

ные Новодевичьего

и

Троице-Сергиева мона-

стырей,

трапезная Солотчинского монастыря

близ Рязани

и

другие). Появляются

и

ярусные

колокольни, каковы, например,

н

а

д в р

а

т-

ная колокольня Высокопетровско-

го

монастыря (1694)

и

шестиярусная

семи-

десятидвухметровая колокольня Ново-

девичьего монастыря

в

Москве (1690),

играющая роль главной вертикали прекрасного

архитектурного ансамбля

(ил. 104). Во

всех

этих памятниках ясно читаются основные прин-

ципы нового стиля

—

симметричность

и

регу-

лярность построения, применение поэтажного

ордера, концентрация декоративных элемен-

тов

в

карнизах

и в

обрамлении проемов.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

XVII

ВЕКА

95

Одна

из

характерных особенностей памятни-

ков конца

XVII

века

— их

двуцветность: крас-

ная кирпичная стена контрастирует

с

белока-

менными резными деталями. Однако

в эту же

пору встречаются

и

такие

постройки,

в

кото-

рых

в

духе

традиций второй половины

XVII ве-

ка

широко используются цветные изразцы.

Так,

лицевая

стена надвратного Теремка

Кру-

тицкого

митрополичьего подворья

(1694) целиком облицована изразцами,

хотя

в

остальном здесь применены типичные формы

90-х годов.

Следует

отметить,

что

производ-

ство изразцов

в

России

во

второй половине

XVII

века достигло исключительного совершен-

ства

(об

этом смотри главу третью пятого

раз-

дела).

В обстановке ожесточенной, обострившейся

в конце

XVII

века идеологической борьбы

и

неравномерности экономического

и

культур-

ного

развития различных районов России

при

широком

размахе строительства одновремен-

но существовало

и

развивалось несколько

ва-

риантов зодчества, довольно существенно

от-

личавшихся друг

от

друга. Ведущим

было

то

направление, которое представляли памятники

Москвы

и

Подмосковья, особенно созданные

по заказам

лиц,

близких

к

царскому двору.

Однако

и

здесь имелись существенные разли-

чия:

строили церкви,

в

которых можно видеть

решительное отрицание старых традиций,

но

одновременно возводили

и

храмы гораздо

бо-

лее консервативного характера.

Церковь Знамения

в

Дубровицах

(1690—1 704,

ил. 103) в

вотчине воспитателя

Петра

I Б. А.

Голицына, имея плановую схему,

близкую церкви Покрова

в

Филях, однако,

да-

леко отходила

от

принципов древнерусского

зодчества.

Ее

низкая лестничная платформа

имеет причудливую многолопастную форму;

полукружия крестообразного низа получили

барочную тройную кривую,

а

двухъярусный

восьмерик завершается вместо церковной

главы ажурной вызолоченной

короной.

Пыш-

ное резное убранство, использующее мотивы

барокко

и

включающее круглые скульптуры,

замена внутренней росписи резьбой также,

как

бы

демонстративно, противоречат вековым

традициям русской старины.

Все это,

несом-

ненно, роднит Дубровицкую церковь

с

запад-

ноевропейским барокко.

Эту

дерзкую

по

своей

новизне постройку справедливо сопоставляли

с петровскими затеями, вроде «всешутейшего

собора». Дубровицкая церковь

как бы

симво-

лизирует конец старозаветной художественной

культуры

Москвы.

Однако

в эту

пору возводились

и

такие

постройки,

которые внешне

не

столь решительно рвали

с

устояв-

шимися традициями,

хотя

по

существу

были

от них

столь

же

далеки. Таковы, например, небольшие цент-

рические церкви

с

восьмилепестковым планом, образ-

цами которых могут служить церкви Петра

митрополита

в

Высокопетровском

монастыре (1690)

и

Спаса

в

подмосковном

с е-

ле Волынском (1699—1703). Слитность

и

дина-

мичность интерьера

в

этих храмах, несомненно,

роднят

их с

западноевропейским барокко.

Очень

своеобразную группу памятников

конца

XVII

века составляют храмы, построен-

ные

по

заказу богатейших купцов

и

промыш-

ленников Строгановых. Близость между ними

дает основание полагать,

что их

строил один

зодчий.

Наиболее яркая среди

них

Рождест-

венская церковь

в

Нижнем Новгороде

(до 1718,

ил,

105).

По

плану

и

объемной

компо-

зиции

данные памятники более традиционны,

чем,

например, восьмилепестковые

или

даже

ярусные храмы Подмосковья. Однако велико-

лепная

скульптурная резьба наличников окон

и применение чистых форм классического

ор-

дера свидетельствуют

как о

блестящем талан-

те

их

автора,

так и о

том,

что он

хорошо знал

западноевропейскую архитектуру.

Разнообразные

и

порой очень неожиданные вариан-

ты архитектурных решений можно

наблюдать

в ок-

раинных районах, куда московское влияние доходило

постепенно. Местные мастера часто воспринимали

новые архитектурные формы лишь

как

декоративные

элементы, переосмысляя

их к

тому

же в

духе

привыч-

ного

узорочья.

В

результате возводились

постройки,

в которых

«модные»

московские формы применены

в таком переработанном виде,

что их с

трудом можно

узнать.

При

этом данные формы бытуют

в

течение

длительного времени, кое-где удерживаясь

до се-

редины

XVI11

века. Таковы, например, некоторые

памятники

Урала

и

Зауралья

—

Троицкий собор

в Верхотурье (1703—1 704), постройки

Д а л-

матова монастыря (церковь

—

1713 года,

стены

и

башни

—

середина

XVIII

века).

Впрочем,

в

некоторых районах России

фор-

мы московского зодчества конца

XVII

века

вообще

не

получили распространения.

Так, в

Суздале

на

рубеже

XVII и XVI11

веков строили

небольшие

«кубические»

храмы,

фасады

кото-

рых завершались горизонтальным карнизом;

под

ним, как

дань традиции,

шла

полоса

ко-

кошников.

Рядом

с

храмом всегда ставили

ко-

локольню, увенчанную шатром, порой доволь-

но вычурной вогнутой формы.

Ни

ордера,

ни

других типичных форм

и

деталей русского зод-

чества конца

XVII

века здесь

не

применяли.

Активное неприятие новых архитектурных

форм можно видеть

и в

некоторых памятни-

ках

в

самой столице.

Так, под

Москвой

были

построены

две

шатровые церкви, почти цели-

ком

выдержанные

в

духе

архитектуры

XVI ве-

ка

—

Никольская (Петра

и

Павла)

в

селе Петровском (между

1680 и 1691) и

Знаменская

в

селе Аннино (1690).

Оба этих храма построены

по

заказу боярина

И.

М.

Милославскогр

и

отражают явную оппо-

зицию

официальной церкви, запрещавшей

шатровое строительство.

В русском зодчестве конца

XVII

века

в зна-

чительно

большей степени,

чем в

архитектуре

предшествующей поры, чувствуется светская

РАЗДЕЛ

ПЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

XVII

БЕКА

U,

.у^^лг^Ь^^а^ад^^^^Л^^

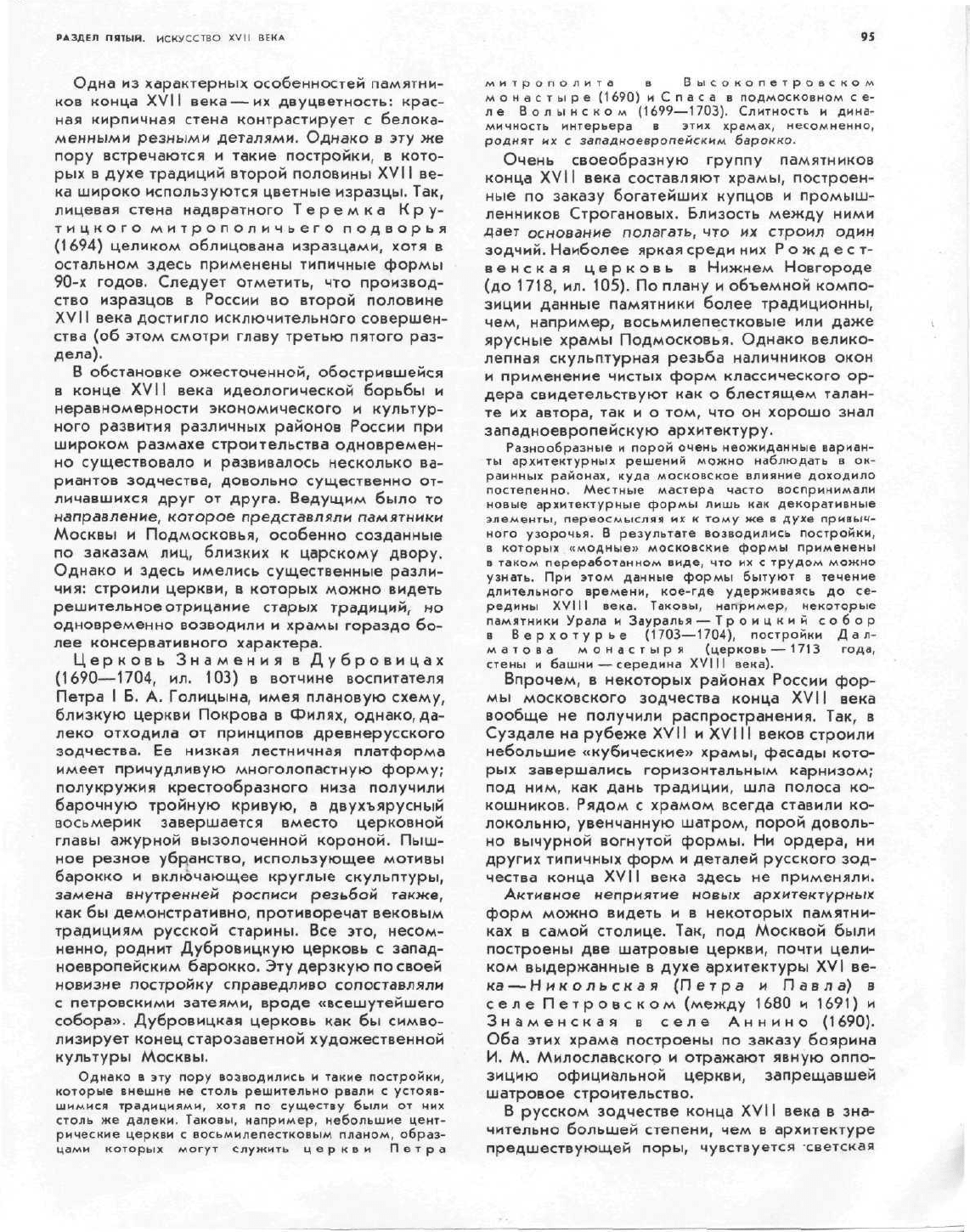

Палаты

Волкова

в

Москве.

Фасад

струя;

процесс обмирщения русской культуры

идет

все

более быстрыми темпами.

Это

сказы-

вается даже

в

строительстве культовых соору-

жений,

но

особенно отчетливо проявляется

в

широко

развернувшемся гражданском

строи-

тельстве, прежде всего жилых домов. Камен-

ные жилые здания становятся теперь доста-

точно обычным явлением;

их

строят

не

только

в Москве,

но и во

многих провинциальных

го-

родах. Дома эти,

как

правило, сохраняют

ста-

рую плановую схему, восходящую

к

плани-

ровке

деревянного жилья.

В то же

время

в

них

зачастую видно стремление создать парадные,

подчеркнуто симметричные композиции,

а в

отдельных

случаях

появляется

уже

и

новый

тип

дома,

представляющий собой нерасчлененный

блок,

что

было

новшеством

в

русском жилом

строительстве, Стремление

к

симметрии сказа-

лось, например,

в

палатах

В. В.

Голицына

в Москве

в

Охотном ряду (около 1689).

Еще

более четко

это

проявилось

в

палатах

Вол-

кова:

эти

палаты

были

построены несколько

раньше

как

несимметричное здание,

но при

перестройке

в

конце

XVII

века здание сделали

симметричным,

подчеркнув симметрию распо-

ложенным

над

карнизом фигурным декоратив-

ным фронтончиком.

В

некоторых

случаях,

как,

например,

в

палатах

Троекурова,

на-

ружная отделка здания достигает исключитель-

ного

великолепия. Характер отделки

и

архи-

тектурные детали жилых домов, естественно,

совпадают

с

применявшимися

в

строительстве

церквей.

Одной

из

наиболее важных

и

сложных

за-

дач, вставших перед русскими зодчими

в

кон-

це

XVII

века,

была

разработка совершенно

но-

вого

типа сооружений

—

гражданских обще-

ственных зданий. Вплоть ДО конца века

в

рус-

ском

зодчестве формировались

и

разрабаты-

вались архитектурные образы культовых

по-

строек,

крепостных сооружений, жилищ.

Те-

перь

с

началом строительства монументальных

сооружений

административного назначения

зодчие начинают поиск соответствующего

им

архитектурного образа.

Очень

ярким приме-

ром

было

ныне

не

существующее здание

Земского

приказа

на

Красной площади

(конец

90-х

годов

XVII

века,

ил.

106).

Оно

явно

не имело

ни

культового,

ни

оборонного харак-

тера;

с

первого

же

взгляда

было

видно,

что

это

гражданская постройка.

В то же

время

подчеркнутый вход, колонны большого орде-

ра,

объединяющие

два

нижних этажа,

и ба-

шенка,

поднимающаяся

над

фасадом, прида-

вали

постройке строгость

и

торжественность,

отличавшую

ее от

жилых домов.

Те же чер-

ты

—

использование мотивов жилой архитек-

туры,

но в

более монументальных формах,

свидетельствующих

об

общественном назна-

чении постройки, характеризуют

и

здание

Мо-

нетного

двора (1697).

Выдающимся памятником гражданской

ар-

хитектуры

были

также Сретенские ворота Зем-

ляного города

в

Москве, обычно называвшиеся

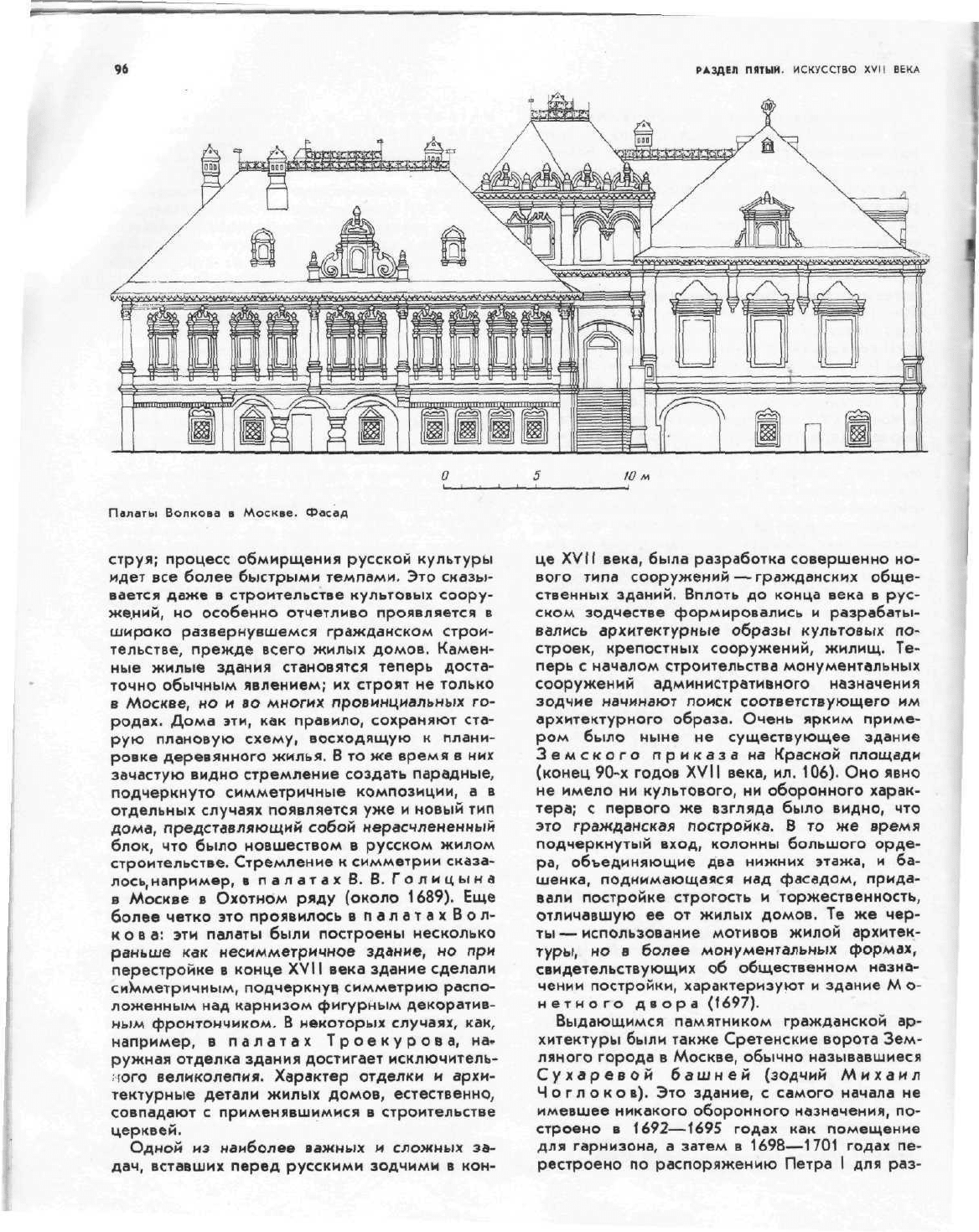

Сухаревой башней (зодчий Михаил

Чоглоков),

Это

здание,

с

самого

начала

не

имевшее никакого оборонного назначения,

по-

строено

в

1692—1695 годах

как

помещение

для гарнизона,

а

затем

в

1698—1701 годах

пе-

рестроено

по

распоряжению Петра

I для

раз-

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ИСКУССТВО

XVII

ВЕКА

Ю

?0

Сухарева башня. Фасад и план второго этажа

98

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

XVII

ВЕКА

мещения «математической

и

навигацкой

шко-

лы». Ярусное членение здания подчеркнуто

мощными карнизами; торжественная лестница

вводила

на

гульбище

над

первым этажом.

Над

центром здания возвышался стройный восьме-

рик

башни

с

часами, увенчанной шатром

с го-

сударственным гербом

на

шпиле,

что

прида-

вало

постройке очень торжестенный характер

с некоторым

«военным»

оттенком.

В конце

XVII

века впервые появились

и ин-

женерные сооружения, которые создавались

зодчими

как

произведения архитектуры

с уче-

том

их

роли

в

формировании городского

ан-

самбля. Таким

был,

например, Каменный

(Всехсвятский)

моствМоскве (1687—

1692),

Со

стороны Замоскворечья

он

заканчи-

вался

«палатой»,

над

которой возносились

две

шатровые башни.

Таким образом, развитие русской архитек-

туры

на

рубеже

XVII и XVIII

веков характери-

зуется значительным усилением светских

эле-

ментов.

Церковное строительство

уже не яв-

ляется единственной сферой художественного

творчества. Рядом

с ним

широко развивается

каменная жилищная архитектура, сооружаются

постройки

принципиально нового характера

—

здания общественного назначения, промыш-

ленные

сооружения, гостиные дворы. Светские,

«мирские» тенденции проникают даже

в

куль-

товое зодчество.

В

напряженной борьбе

ста-

рых традиций

и

новых тенденций создаются

разнообразные типы зданий, вырабатываются

новые художественные взгляды,

во

многом

связанные

с

народным творчеством

и его

эсте-

тическими

идеалами.

Это

последнее обстоя-

тельство определяет ярко выраженный нацио-

нальный

характер архитектуры

XVII

века,

ее

оптимистический

дух и

широту замыслов.

Вместе

с тем в

архитектуре конца

XVII

века

вызревают элементы, которые разовьются

и

станут характерными

для

архитектуры следую-

щего

столетия: черты регулярности

и

симмет-

рии,

творческое использование приемов запад-

ноевропейской

архитектуры, развитие архитек-

турного

ансамбля.

Русские зодчие создали предпосылки

для

успешного

развития архитектуры

в

новых

ус-

ловиях.

И тем не

менее

в

начале

XVIII

века

в

русской

архитектуре происходит перелом. Этот

перелом

был

связан

с

коренной ломкой устоев

культуры

и

быта

в

эпоху петровских реформ.

Указ Петра

I о

запрете монументального

строительства

во

всех городах России

в

связи

с переносом столицы

в

«Санктпитербурх»

(1714),

вызов из-за границы большого числа

архитекторов

и

передача

им

всех наиболее

важных строительных заказов, сложение новой

системы

архитектурного образования

по

запад-

ноевропейскому

образцу, появление загранич-

ных,

а

затем

и

переводных архитектурных

книг

—

таков далеко

не

полный перечень

при-

чин,

вызвавших резкие

и

существенные

изме-

нения

в

развитии русской архитектуры. Русская

архитектура

XVIII

века развивается

уже в тес-

нейшей связи

с

архитектурой других европей-

ских

стран.

Однако устойчивые традиции русского

зод-

чества, сложившиеся

в

процессе

его

многове-

кового

развития,

не

исчезли,

они не

могли

быть

полностью оборваны.

И

если русская архитек-

тура

XVIII

века сохраняет отчетливо выражен-

ный национальный колорит,

то это

объясняется

прежде всего наличием

в

России глубоких

ар-

хитектурно-художественных традиций

—

тра-

диций

древнерусской архитектуры,

Глава вторая

ЖИВОПИСЬ

В русской культуре

XVII

века сталкиваются

две исключающие друг друга тенденции.

С одной стороны,

в эту

эпоху сказывается

стремление вырваться из-под гнета устаревших

традиций,

проявившееся

в

жажде знаний,

в

поисках

новых нравственных

норм,

новых

сю-

жетов

и

новых светских жанров

в

литературе

и

искусстве.

С

другой стороны, предприни-

маются упорные попытки превратить традицию

в обязательную догму, сохранить старое, освя-

щенное преданием,

во

всей

его

неприкосно-

венности.

Противоречия культурного развития

XVII ве-

ка

усугублялись церковным расколом, кото-

рый вскоре потерял характер внутрицерков-

ной

борьбы

и

превратился

в

широкое социаль-

ное движение.

Споры раскольников

с

официальной

цер-

ковью

в

области искусства вылились

в

форму

борьбы

двух

эстетических воззрений. Сторон-

ники

нового,

во

главе которых стояли царский

«жалованный»

иконописец Симон Ушаков

и

друг

его

Иосиф Владимиров, пытались перей-

ти

в

оценке иконописи

к

эстетическим крите-

риям,

стремились

к

тому, чтобы икона

в пер-

вую очередь

была

красивой, подменяя поня-

тие божественного понятием прекрасного.

Они

выдвигали

к

тому же'новый

для

древнерусско-

го

искусства критерий схожести. Утверждая,

что художник

—

это

тот, кто

«набрасывает

в

образах

и

лицах»

то,

«что

он

видит

и

слышит»,

они,

по

существу, пусть неосознанно, ставили

под

вопрос дальнейшее существование тради-

ционного

религиозного искусства.

Защитники

традиции, напротив, всячески

от-

стаивали свое отношение

к

иконе,

как к

пред-

мету культа,

в

котором каждая черта

и

даже

самая иконная доска священны. Изменение

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

XVII

ВЕКА

чего

бы то ни

было рассматривалось

ими по-

этому

как

святотатство. Религиозное искусство,

по

их

представлениям,

не

имело никакой связи

с действительностью. Отсюда делался

вы-

вод,

что

лица святых

не

могут быть похожими

на лица обыкновенных людей. Возглавлял

это

движение сторонников

«темновидных»

ликов

протопоп Аввакум.

Борьба двух творческих методов, двух

на-

правлений

в

живописи

была

развита

в

литера-

турной полемике,

в

результате которой взгля-

ды враждующих сторон приобретали ясную

целенаправленность

и

отчетливость.

Обострение социальных противоречий вызы-

вало

все

более заметную классовую диффе-

ренциацию искусства,

и в

частности живописи.

Определяющую роль начинает играть искус-

ство придворное: росписи дворцовых палат,

портреты, изображения родословного древа

русских

царей

и т. д.

Главная

идея его—про-

славление царской власти.

Не

менее значи-

тельно было близкое

ему по

художественным

принципам искусство церковное, проповедо-

вавшее величие церковной иерархии.

Прогрессивное

и

самое яркое направление

в живописи

той

поры связано

с

посадским

на-

селением

и

развивалось особенно интенсивно

в крупных торговых городах, таких,

как Яро-

славль. Положительное воздействие

на

искус-

ство

XVII

века оказало народное творчество.

Крестьянская война, нашествие поляков,

борьба

за

освобождение русской земли

— все

эти события глубоко запечатлелись

в

памяти

народа; однако

в

изобразительном искусстве

XVII

столетия

они

получили лишь косвенное

отражение.

Живопись первой половины

XVII

века

в зна-

чительной степени освободилась

от

сложной

символики,

характерной

для XVI

века, компо-

зиции

стали проще

и

жизненнее;

в них

разви-

вается повествовательность. Однако иконы

и

миниатюры этого времени

в

целом

не

выходят

за

пределы старой традиции. Особенно

за-

метно

это в

иконостасе церкви

Чу-

дова монастыря

в

Московском

Кремле (1626)

и

иконе

«Собор

Иоан-

на Крестителя» (1629),

а

также

в жи-

тийной иконе

«Троица»

(ГТГ).

Среди фресковых циклов первой половины

XVII

столетия выделяется роспись Успен-

ского

собора Княгинина монасты-

ря

во

Владимире, выполненная

в

1647—

1648 годах мастером Матвеевым.

В ней

обнаруживается сходство

со

строгановскими

иконами

начала

XVII

века. Особенно интерес-

ны фигуры отдельных святых, святителей

и кня-

зей,

среди которых представлены владимиро-

суздальские князья.

В

росписи Княгинина

мо-

настыря складывается новая колористическая

гамма,

построенная

на

сочетании светлых,

ярких

и

радостных тонов

—

зеленого, голубого,

желтого

и

розового.

В

конце века

это

сочета-

ние становится преобладающим

в

ярославских

и ростовских фресках.

Интерес представляет также роспись

Успенского собора Московского

Кремля (1642—1643),

в

которой

еще

строго

соблюдена традиционная система расположе-

ния фресок. Живопись сильно повреждена

многократными поновлениями, поэтому

о ха-

рактере

ее

можно судить лишь

по

некоторым

фигурам.

В них уже

чувствуется

та

нарядность

и даже щеголеватость, которая станет отличи-

тельной чертой фресок второй половины

XVII

века.

Совсем иной характер имеет выполненная

в 1652—1666 годах роспись Архангель-

ского

собора

(ил. 107),

служившего

усы-

пальницей московских князей. Назначение

хра-

ма определило

и

несколько необычный сюжет-

ный состав фресок. Большое место занимают

в

них

деяния архангела Михаила, считавшегося

покровителем русских князей.

Над

гробницами

князей помещены

их

«портреты». Празднич-

ность

и

яркая красочность фресок усиливают

светское впечатление

от

всей росписи, заду-

манной

как

своеобразное выражение триумфа

светской

власти.

В середине

XVII

века, когда вновь укрепив-

шемуся Русскому государству удалось преодо-

леть

последствия польско-шведской интервен-

ции,

художественным центром

не

только

Мо-

сквы,

но и

всей страны становится Оружейная

палата.

Во

главе

нее был

поставлен один

из

наиболее образованных людей того времени

боярин

Б. М.

Хитрово. Здесь сосредоточились

лучшие художественные силы. Мастерам

Ору-

жейной

палаты

поручали подновлять

и

распи-

сывать заново дворцовые

палаты

и

церкви,

писать иконы

и

миниатюры.

При

Оружейной

палате состоял целый

цех

«знаменщиков»,

то

есть рисовальщиков, которые создавали

ри-

сунки

для

икон,

церковных хоругвий, полковых

знамен,

шитья, ювелирных изделий

(об Ору-

жейной палате

как

центре декоративно-при-

кладного искусства

см.

третью главу пятого

раздела).

Кроме

того, Оружейная палата служила

чем-то вроде высшей художественной школы.

Сюда приходили художники

для

усовершен-

ствования своего мастерства.

Все

живописные

работы возглавлял царский изограф Симон

Ушаков. Кроме Ушакова, наиболее значи-

тельными

из

иконописцев Оружейной

палаты

были Кондратьев, Безмин, Яков

Ка-

занец, Иосиф Владимиров, Зино-

вьев, Никита Павлове

ц,

Филатов,

Федор

Зубов, Уланов.

Кроме

русских мастеров, работали здесь

и

приезжие

иностранцы,

во

многом обогащав-

100

РАЗДЕЛ

ПЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

XVII

ВЕКА

шие творческий опыт русских художников

но-

вой техникой, новыми живописными приемами.

Здесь впервые русские мастера овладели

тех-

никой

масляной живописи, живописи

по

тафте

и другими живописными техниками. Здесь

же

впервые сначала приглашенные иностранцы,

а

потом

и

русские мастера

начали

писать порт-

реты царя, патриарха, приближенных

к

царю

бояр.

Иностранные живописцы

за

многие годы

жизни

в

России настолько сжились

с

русской

культурой,

что

творчество

их

трудно отделить

от истории русского искусства

XVII

века.

Ору-

жейная палата сыграла большую роль

в раз-

витии русской живописи

и

графики второй

по-

ловины

XVII

века, хотя созданные

ее

мастера-

ми

произведения порою

не

равны

по

художе-

ственному достоинству

и не

всегда могут быть

признаны удачными.

Широкое

применение нашел

в

Оружейной палате

метод совместной работы.

Так,

композицию

во мно-

гих

иконах сочинял один художник, «знаменовавший»,

то есть рисовавший иконы; лики,

или

«личное»

—

наиболее ответственную

ее

часть, писал другой;

«доличное»,

то

есть одежды

и фон —

третий; траву

и

деревья

—

четвертый.

При

этом случалось,

что в

одной работе объединялись мастера различных худо-

жественных взглядов

и

вкусов. Зачастую

это

приводи-

ло

к

неорганичным, эклектичным решениям.

Одной

из

центральных фигур

в

русском

ис-

кусстве

XVII

века

был,

несомненно, Симон

Ушаков (1626—1686). Значение этого масте-

ра

не

ограничивается созданными

им

много-

численными произведениями,

в

которых

он

стремился преодолеть художественную догму

и добиться правдивого изображения

—

«как

в жизни

бывает».

Свидетельством передовых

взглядов Ушакова является написанное

им,

очевидно,

в 60-х

годах,

«Слово

к

любителю

иконного

писания».

В

этом трактате Ушаков

высоко ставит назначение художника, способ-

ного

создавать образы

«всех

умных тварей

и

вещей...

с

различным совершенством

соз-

давать

эти

образы

и

посредством различных

художеств

делать

замысленное легко види-

мым». Выше всех «существующих

на

земле

художеств» Ушаков считает живопись, которая

«потому

все

прочие виды превосходит,

что

деликатнее

и

живее изображает представляе-

мый предмет, яснее передавая

все его

каче-

ства...». Ушаков уподобляет живопись зеркалу,

отражающему жизнь

и все

предметы.

«Слово

к

любителю иконного писания» было

по-

священо Ушаковым Иосифу Владимирову,

московскому

живописцу, уроженцу Ярославля, поль-

зовавшемуся

в

40-х

— 60-х

годах значительной извест-

ностью. Иосиф Владимиров

—

автор более раннего

трактата

об

икомописании,

в

котором

он,

хотя

и не

столь определенно,

как

Ушаков, также

заявлял

себя

сторонником

новшеств

и

требовал большей жизнен-

ности

в

искусстве.

Ушаков

был

педагогом

и,

видимо, умелым

организатором,

более тридцати

лет

стоявшим

во главе всего русского изобразительного

ис-

кусства.

Занимаясь воспитанием учеников

и

всячески стре-

мясь передать

им

свои знания,

он

задумал даже изда-

ние подробного анатомического атласа.

«Имея

от гос-

пода бога

талант

иконописательства,..

не

хотел

я его

скрыть

в

землю...

но

попытался... выполнить искусным

иконописательством

ту

азбуку искусства, которая

за-

ключает

в

себе

все

члены

человеческого тела, которые

в различных

случаях

требуются

в

нашем художестве,

и решил

их

вырезать

на

медных досках...»

—

писал

о своем замысле Ушаков (атлас, по-видимому, издан

не

был),

Примером ранних работ Ушакова может

служить икона «Благовещение

с ака-

фистом»

1659

года'(ГИМ,

ил. 114),

написан-

ная

им

вместе

с

двумя другими иконописца-

ми

—

Яковом Казанцем

и;

Гавриилом

Кондратьевым. Великолепием архитек-

турных фонов

и

миниатюрной тонкостью пись-

ма икона

во

многом напоминает работы стро-

гановских мастеров

начала

XVII

века.

С первых

лет

самостоятельного творчества

определился интерес Ушакова

к

изображению

человеческого лица. Излюбленной темой

его

становится Спас Нерукотворный.

Изо-

бражений Спаса работы Ушакова сохранилось

довольно много

в

собрании Третьяковской

га-

лереи,

в

иконостасе Троицкого собора Троице-

Сергиевой лавры

в

Загорске,

в

Историческом

музее

и т. д.

Самая ранняя

из

этих икон

от-

носится

к 1657

году

и

хранится

в

московской

церкви Троицы

в

Никитниках. Настойчиво

по-

вторяя

эту

тему, художник стремился изба-

виться

от

условных канонов иконописного

изо-

бражения

и

добиться телесного цвета лица,

сдержанной,

но

отчетливо выраженной объем-

ности построения

и

почти классической

пра-

вильности черт. Правда, иконам Спаса работы

Ушакова недостает одухотворенности русских

икон

XIV—XV

веков,

но это в

известной мере

искупается стремлением художника воссоз-

дать

на

иконе возможно правдоподобнее

жи-

вое человеческое лицо.

Ушаковым

была

написана икона Влади-

мирской

Богоматери, носящая название

«Насаждение древа государства

Российского» (1668,

ГТГ, ил. 109).

Икону

эту следовало

бы

считать картиной триумфа

русской

государственности.

В

нижней части

ее

изображены

—

стена Московского Кремля,

за

ней

—

Успенский собор, главная святыня

Рус-

ского

государства.

У

подножия собора князь

Иван Калита —собиратель русских земель

и

митрополит Петр, первый перенесший митро-

поличью кафедру

из

Владимира

в

Москву,

са-

жают древо Русского государства.

На

ветвях

его

размещены медальоны

с

портретами всех

наиболее значительных политических деятелей

Древней Руси.

В

центральном, самом большом

медальоне представлеиа икона Владимирской

Богоматери,

почитавшейся покровительницей

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

XVII

ВЕКА

101

Москвы.

Внизу,

на

кремлевской стене, стоят

царь Алексей Михайлович

и

царица Мария

Ильинична

с

царевичами Алексеем

и

Федо-

ром.

Портреты царя

и

царицы Ушаков поста-

рался сделать возможно более похожи^мЛ

Сохранились сведения

о

ряде портретов,

на-

писанных Ушаковым. Некоторые

из них

были

исполнены

в

новой

для

древнерусского искус-

ства технике масляной живописи.

К

сожалению,

до

сих пор ни

одного

из

этих портретов обна-

ружить

не

удалось. Ушакову, несомненно,

бы-

ли знакомы некоторые основы перспективы.

Об этом свидетельствуют

не

только изображе-

ние Кремля

в

иконе

«Насаждение

древа»,

но

и подробно

и

тщательно

разработанные архи-

тектурные

фоны

некоторых гравюр, исполнен-

ных

на

меди

по его

рисункам гравером

Афа-

насием Трухменским

(«Давид»,

«Вар-

лаам

и

Иоасаф»).

Для характеристики чрезвычайно разносто-

ронней личности Ушакова следует указать,

что

он

не

только

был

теоретиком, живописцем,

рисовальщиком-«знаменщиком», автором

мно-

гих

рисунков

для

гравюр, воспроизводивших-

ся русскими граверами второй половины

XVI!

века,

но,

по-видимому,

и сам

гравировал:

ему

приписываются награвированные

в 60-х

годах

на меди сухой иглой листы:

«О т е ч е с т в о»

(«Троица»)

и

«Семь

смертных грехо

в».

Во второй половине века портрет начинает за-

воевывать

в

русском искусстве

все

более проч-

ное место.

От

начала

XVII

века сохранилось

несколько портретов, среди которых наиболь-

ший интерес представляют выполненные

еще в

иконописной

манере изображения

Ива-

на

IV

(Копенгаген, Датский национальный

му-

зей),

царя Федора Иоанновича

(ГИМ,

ил.

108), князя

М. В.

Скопин а-Ш

у й с к о г о

(ГТГ). Сквозь иконописную схему

в них уже

проглядывают некоторые индивидуальные

черты. Скопин-Шуйский

с

несколько одутло-

ватым лицом

не

похож

на

худого

и

слабого

Федора

с его

огромными грустными глазами.

К

середине века относится

целый

ряд

порт-

ретов, написанных иностранными художника-

ми,

жившими

в

России. Среди

них

особенного

внимания заслуживает портрет патриарха

Ни-

кона,

автором которого большинство исследо-

вателей

считает голландского живописца В

у х-

т

е р с а.

Однако более важны

для

истории

рус-

ского

искусства портреты, написанные

русски-

ми

мастерами.

В них

художники стремились

создать торжественные монументальные обра-

зы.

Примером может служить портрет

царя Федора Алексеевича (ГИМ);

в исполнении

его

принимал участие известный

мастер Оружейной

палаты

Иван

Безмин.

Близки этому портрету изображения

ца-

рей Михаила Федоровича

и

Алек-

сея Михайловича

на

фресках

со-

бора Ново-Спасского монастыря

(ГИМ).

Значительный интерес представляют

портреты русских царей

в так

называемом

«Т и-

тулярнике»

(1672—1673, 1678,

ЦГАДА,

ГЭ,

ГПБ). Правда, большинство

из них

сделано

по

воображению.

В

этих портретах,

или

парсунах

(изображения персон) образ человека имеет

еще очень условный характер. Преобладает

плоскостная, нередко декоративная трактовка;

в частности особенное внимание уделяется

передаче орнамента

на

тканях. Светотень,

видно,

давалась

художникам

еще с

трудом.

Ряд

портретов конца

XVII

века (портреты

стольника

В.

Люткина,

Л.

Нарышки-

на

и

другие) намечает непосредственный

пе-

реход

к

портретному искусству

XVi

11

столетия.

В развитии монументальной живописи

вид-

ное место занимают росписи церкви

Троицы

в

Никитниках (1652—1653).

Те-

мы росписи

—

евангельская история, деяния

апостолов, притчи.

В

церкви

в

Никитниках впер-

вые использованы

в

качестве образца гравюры

незадолго

до

того изданной

в

Голландии

так

называемой Библии Пискатора, позднее часто

привлекавшиеся

при

написании икон

и

фресок.

Однако

они

подвергнуты настолько значитель-

ной переработке,

что

речь может идти только

об использовании иконографических схем.

Созданные

по

инициативе богатой купеческой

семьи,

фрески

в

Никитниках

и по

характеру

жанровых мотивов

и по

колористическому

строю

во

многом предвосхищают фресковые

циклы ярославских храмов конца

XVII

века.

Светские росписи второй половины

XVII

века

известны только

по

свидетельствам современников.

В росписи Грановитой палаты, выполненной Ушако-

вым совместно

с

дьяком Клементьевым,

были

изображены события русской истории,

в

которых

отчетливо проводилась идея прославления царской

власти.

Судя

по

описаниям, особенно интересна

была

роспись

Коломенского дворца,

в

которой

в

ярких

красочных образах отражалась система космографи-

ческих представлений, характерных

для XV! I

века.

В

начале

XVII

века, когда Москва тяжело

пе-

реживала «смутное время»,

Ярославль,

до

того

стоявший

в

стороне

от

основной арены истори-

ческих событий,

стал

центром бурной обще-

ственной жизни.

Не

теряет

он

своего значения

и

в

середине века. Расположенный

на

Волге,

на

пересечении торговых дорог, этот город

пре-

вращается

в

крупный торговый центр

с

много-

численным ремесленным населением

и

бога-

тым купечеством.

На

средства этих купцов

и

прихожан

из

посадских людей строятся храмы,

великолепно украшенные фресками. Вкусы

за-

казчиков,

их

мирские интересы, значительная

широта кругозора сказались

и на

сюжетном

составе росписей

и на их

трактовке. Поэтому,

хотя

в

большинстве

случаев

храмы расписы-

вали

известные московские мастера, фрески

Ярославля

неповторимо своеобразны; подоб-

ных

им не

найти

в

искусстве Москвы.

102

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

XVII

ВЕКА

Из ярославских циклов первой половины

XVI (

века следует назвать роспись церкви

Николы Надеина (1640).

В

небольших

фресках, похожих

на

клейма иконы, просто

и

даже несколько примитивно рассказаны собы-

тия

из

жизни Николы. Многие композиции

обильно украшены орнаментом.

Расцвета монументальная живопись Ярослав-

ля достигла

во

второй половине

XVII

столетия.

Самая значительная

из

всех ярославских

роспись

храма

Ильи

Пророка

( ил.

111,

113)

была

исполнена

в 1681

году

груп-

пой

мастеров

под

руководством Гурия

Ни-

китина.

Наиболее интересны

в ней

фрески,

расположенные

по

стенам, посвященные

ис-

тории

Ильи

и

ученика

его

Елисея. Тема

свя-

щенного писания

в них

зачастую претворяется

в увлекательный рассказ,

в

котором светские

моменты преобладают

над

религиозным

со-

держанием.

Так,

в

одной

из

фресок представлено чудес-

ное исцеление святым отрока,

но

сцена чуда

отодвинута

к

самому краю композиции. Глав-

ное место здесь занимает жатва. Изображено

желтое хлебное поле,

на

котором жнецы

в яр-

ких рубахах сильными, размашистыми движе-

ниями жнут

и

вяжут

в

снопы рожь. Вдали

на

горизонте,

на

фоне синего неба, вырисовы-

ваются темно-зеленые силуэты деревьев,

оди-

ноко

стоящих среди

ржи.

Побочный бытовой

эпизод,

который

в

соответствующей гравюре

Библии Пискатора представлял небольшую

сцену

в

глубине композиции, превратился

у

русского

художника

в

главную тему фрески.

Гравюры Библии Пискатора лежат

в

основе

многих

фресок ярославских храмов. Видимо,

они привлекали светским характером,

но каж-

дый

раз

подвергались сильной переработке,

изменявшей

не

только смысл изображенного,

но

и

сами художественные приемы. Перспек-

тивные построения гравюр русские художники

развертывали

на

плоскости, придавая фреске

сходство

с

пестрым декоративным ковром

с

равномерно разбросанными яркими пятнами.

В росписи галерей

и

паперти церкви

Ильи

Пророка множество фантастических, сказоч-

ных мотивов. Здесь развиты темы ветхозавет-

ные

и

эсхатологические,

в

изображении кото-

рых мастера, менее связанные священным

на-

значением храма, обнаруживают неистощи-

мую находчивость. Особенно занимательно

рассказана церковная история сотворения

ми-

ра

и

первых людей.

Через всю роспись основной темой проходит

увлекательный рассказ

о

мире светлом

и

кра-

сивом,

в

котором живут

и

действуют

не

столь-

ко

аскетически настроенные святые, сколько

обычные смертные люди.

Это

сказалось

и в

пристрастии художника

к

изображению

краси-

вого

человека, окруженного столь

же

краси-

вым пейзажем

и

архитектурой,

и в

том,

что в

этих фресках

с

необычной

для

древнерусского

искусства смелостью дано изображение нагого

тела

(«Блудница

на

Звере»,

«Жена

Пентеф-

рия», «Купающийся Нееман», «Непорочная

Сусанна»,

«Вирсавия»

и

другие).

Фрески

покрывают стены храма сплошным

многоцветным ковром.

В

стремлении

к

декора-

тивности художники зачастую сплетают

кон-

туры фигур

в

один замысловатый узор; увле-

ченные орнаментом,

они не

только включают

его

в

сюжетную композицию,

но и

создают

целые орнаментальные панно.

Несколько позднее Ильинской,

в

1694—

1695 годах,

была

расписана церковь Иоан-

на Предтечи

в

Толчков

е.

Выполняла

роспись

группа мастеров

в

шестнадцать чело-

век

под

руководством Дмитрия Григорь-

евича Плеханова.

Фрески

этой церкви

также являются выдающимся памятником

мо-

нументальной живописи Ярославля, однако,

исполненные

по

заказу прихожан,

они

несколь-

ко

строже ильинских

и по

выбору сюжетов

и по

характеру

их

трактовки. Главное место отве-

дено композиции

на

тему «Премудрость

соз-

да себе храм».

На

стенах фрески расположены

в семь рядов.

Три

верхних посвящены притчам

о святой премудрости,

в

среднем, основном

цикле рассказано житие Иоанна Предтечи.

Во

фресках галерей

и

паперти многие изображе-

ния повторяют

уже

найденные ильинскими

ма-

стерами композиции.

Кроме

этих

циклов,

в

Ярославле

в

конце

XVII

века

был

создан

еще ряд

росписей.

К 1691

году

относятся

фрески

церкви

Николы

Мокрого.

Наи-

более

интересны

в них

апокалиптические

сцены.

Гораз-

до

ниже

по

художественным

достоинствам

росписи

церкви

Богоявления,

относящиеся

к

1696—

1700 годам.

Роспись

Федорове

ко й

церк-

в

и

конца

XVII

века

во

многом

близка

ильинским

фре-

скам.

Ярославская иконопись,так

же как

монумен-

тальная

живопись, отличалась значительным

своеобразием,

Сохранилось множество

пре-

восходных ярославских икон конца столетия,

и

среди

них

такие,

как

житийная икона

Ильи

(ГТГ), икона

«Благовещение»

в

церкви

Ильи

Пророка, «Вознесение»

в

церкви Иоанна Предтечи

в

Толчкове.

В

житий-

ной иконе Иоанна Предтечи

(ГТГ,

ил.

89)

огромная фигура святого располага-

ется

в

центре,

на

фоне пейзажа,

где,

отделен-

ные друг

от

друга горками, тропинками

и

реч-

ками,

изображены сцены

из его

жития. Боль-

шой интерес представляют

в них

архитектур-

ные мотивы полуфантастического характера.

В жанровых сценках проявилось много наблю-

дательности.

Одновременно

с

ярославскими

возникает

ряд зна-

чительных

фресковых

циклов

в

других

городах

Сред-

ней России.

Цикл

росписей

в

Воскресен-

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ,

ИСКУССТВО

XVII

ВЕКА

103

с

к о м

соборе

в

Романове-Борисоглеб-

с

к е

(ныне город

Тутаеа)

относится

к 1680

году;

1685 годом датируются фрески собора Ипать-

евского

монастыря

в

Костроме.

В

1686—

1688 годах создается роспись Софийского

собора

в

Вологде.

При

отдельных

удачах

эти

фрески

в

целом значительно уступают ярославским.

С ярославскими фресками могут выдержать

сравнение только росписи храмов

Ро-

стова, ставшего

в

конце

XVII

века крупным

художественным центром.

Все три

церкви

Ро-

стовского

кремля —Спаса

на

Сенях,

Воскресе-

ния

и

Иоанна Богослова

—

были

расписаны

по

повелению ростовского митрополита Ионы

Сы-

соевича

в

1675—1680 годах.

Несколько архаичнее

остальных

роспись

храма Иоанна Богослова.

Фрески

па-

перти,

посвященные житию апостола Петра,

выдержаны

в

старых иконописных тради-

циях. Особенно хороши росписи алтаря,

тон-

ко

подобранные красочные сочетания кото-

рых образуют замечательное декоративное

целое.

Паперть церкви Воскресения (ил.

112)

украшена сценами

из

Апокалипсиса. Внутри

церкви изображены главным образом еван-

гельские сюжеты, среди

них

выделяется

пате-

тикой

сцена воскресения.

Роспись церкви Спаса

на

Сенях

имеет величественный, торжественно-зрелищ-

ный характер

—

особенно огромная

компози-

ция

«Страшный

суд»

и

сцены

«Страстей».

Ростовские фрески исполнены

с

подлинным

композиционным мастерством

и

тонким

чув-

ством колорита.

Однако

по

содержанию

эта

живопись

не-

сравненно архаичнее живописи ярославских

храмов

с ее

чертами новаторства.

При всей противоречивости развития

изо-

бразительного искусства

XVII

века основным

в

нем

было

зарождение нового художественно-

го

мировоззрения. Формируется представле-

ние

о том, что

задачей живописи

является

от-

ражение реальной действительности. Благо-

даря этому

небывало

расширяется круг сюже-

тов,

в

религиозные композиции наряду

с

быто-

выми сценами включается пейзаж, развивают-

ся архитектурные мотивы, делаются попытки

передать индивидуальные черты человека,

по-

являются изображения нагого тела.

Несомненной заслугой мастеров

XVII

века

явилось

то, что они

впервые

в

России попыта-

лись заговорить языком искусства

о

простом,

земном

человеке; историческая ограничен-

ность

их

проявилась

в том, что

разрозненные

реалистические наблюдения

еще не

составили

в целом нового творческого метода,

не

выра-

жали нового подхода художника

к

явлениям

действительности.

Это

стало исторической

за-

дачей искусства последующего времени.

Глава

третья

[С_

СКУЛЬПТУРА

И

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ

ИСКУССТВО

1^-—

Возрастающий интерес

в

искусстве

XVII

века

к

реальному, живому миру выразился

с

боль-

шой силой

и в

предметном творчестве.

Но на-

ряду

с

новыми веяниями

и

влияниями запад-

ного

и

восточного искусства декоративное

творчество отражало также идеи защитников

старины, отстаивавших исконные традиции

пе-

ред

сторонниками западного направления

в

развитии русской культуры. Передовые пред-

ставители нового направления, такие,

как

А,

Л.

Нащокин, остерегали, однако,

от

слепого

подражания западным образцам, иноземной

моде

и

быту.

Поскольку главными заказчиками

в

то

время

были

дворяне

и

купцы,

то,

есте-

ственно,

их

потребности

и

вкусы

влияли

на

художественное творчество

в

первую очередь.

Декоративно-прикладное искусство

все

шире

входило

в быт и

служило

его

нуждам.

Новые

устремления эпохи, тяга

к

материаль-

ности уживаются

в

искусстве

с

нарядностью

и

роскошью.

Яркая красочность, богатство

рус-

ского

узорочья достигают теперь особой

пыш-

ности,

становятся характерными

и для

широ-

кого

круга изделий русских ремесленников.

Будучи

выходцами

из

народа,

они в

значитель-

ной степени выражали

и

народные вкусы.

Как

уже

говорилось

в

предыдущей главе, основные

ремесленные силы сосредоточила Оружейная

палата

Московского

Кремля.

Чувство земной красоты, интерес

к

реальным

фор-

мам,—

с

одной стороны,

с

другой

—

сказочная

фан-

тастика пронизывали

все

виды художественного твор-

чества. Орнаментальность, претворявшая мотивы

живой природы,

была

ведущим началом. Характерен

в этом отношении Теремной дворец Кремля,

Здесь узорочьем проникнута

вся

архитектура

сна-

ружи

и

внутри. Стены, своды,

пол,

изразцовые печи,

ткани,

посуду

— все как бы

заплетает густой вьющий-

ся травный орнамент. Восьмым чудом света называли

современники Коломенский дворец. Резьба

покрывала орнаментом подзоры, наличники

и

прито-

локи,

крыльца, придавая образу праздничность.

Пышная

ажурная резьба,

где

главным

эле-

ментом

были

растительный побег, цветок,

гроздь

винограда, украшала иконостасы

;

цар-

ские

врата

—

они сияли

в

храмах позолотой.

Густое узорочье «каменной рези» вносило

прихотливый ритм

в

образ архитектурных

со-

оружений.

Здесь сказывались

и

опыт богатых

традиций,

и

любовь

к

орнаменту русских

мас-

теров,

и тот

особый склад

их

художественного

мышления,

в

котором

фольклорная

фантасти-

ка,

вымысел имели большое значение. Исклю-

чительное мастерство русских резчиков

по де-

реву

и

камню

с

блеском запечатлелось

во

мно-

гих

художественных ансамблях

XVII

века.

К

ним в

первую очередь надо отнести камен-

ную

и

деревянную резьбу Новодевичьего

мо-