Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

14

посвященный также покровителю воинов собор

архангела Михаила

с

притворами

и

богатей-

шим внутренним убранством.

На

территории города

располагались сравнительно небольшие, частью

бес-

столпные храмики, видимо, связанные

с

дворами бояр

и дружинников. Возможно,

что в

создании здесь

са-

мостоятельного архитектурного центра вновь участ-

вовали

византийские зодчие.

К

началу

XII века складываются новые архи-

тектурные центры. Начинается интенсивное

монументальное строительство в Новгороде.

В 1103 году в Городище, княжеской при-

городной

резиденции, построили церковь

Благовещения — шестистолпный храм с

примыкавшей к северо-западному углу прямо-

угольной лестничной башней. В 1113 году на

Торговой стороне Новгорода был сооружен

Никольский собор на княжеском

Ярославовом дворище, по плану сле-

довавший схеме собора Печерского монасты-

ря.

Его внешний вид строг и лаконичен: плос-

кие

лопатки и ярусы декоративных двухсту-

пенчатых ниш составляют все убранство фаса-

дов.

Собор имел пять глав, что было, видимо,

сознательным подражанием новгородской Со-

фии.

Хоры

этого придворного храма соединя-

лись переходом с княжескими хоромами.

Собор Антониева монастыря (1117)

имеет,

как и

церковь Благовещения, башню (круглую)

у северо-западного угла. Храм завершен асимметрич-

ным трехглаеием: вторая глава

венчает

башню,

а не-

сколько меньшая, третья,— противоположный угол.

Заканчивает этот этап новгородского

строи-

тельства Георгиевский собор Юрье-

ва монастыря (1119), повторяющий ком-

позицию

церкви Благовещения на Городище

(ил.

6). Совершенство пропорций, уравнове-

шенность асимметричного трехглавия, органи-

ческое слияние объемов башни и храма, нако-

нец, общая четкость и ясность образа делают

Георгиевский

собор наиболее выдающимся

памятником новгородской архитектуры первой

половины XII века. На здании некогда

была

вы-

резанная на камне надпись о том, что его стро-

ил масчер Петр.

Есть

все основания полагать,

что ему же принадлежат и более ранние хра-

мы—

Благовещения и Николы на Ярославовом

дворище. Соборы Антониева и Юрьева мона-

стырей,

поставленные на берегу Волхова, вы-

ступают как эпиграфы при подъезде к городу

с севера и юга, в этом проявилось широкое

градостроительное мышление новгородских

зодчих той поры.

Новгородские

памятники

начала

XII века

еще очень близки киевским. Но вместе с тем

они уже знаменуют переход к новому этапу

русской

архитектуры. В них проявились неко-

торые особенности, сказавшиеся главным об-

разом

в строительной технике; зодчие широко

использовали местный камень,

хотя

все наибо-

лее ответственные участки выполнены из кир-

пича в типично киевской технике кладки «со

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

ИСКУССТВО

X. —

НАЧАЛА

XII

ВЕКА

скрытым рядом». Здесь еще нельзя говорить

о самостоятельной новгородской архитектур-

ной школе,

хотя

некоторые тенденции к ее

сложению уже явно намечаются.

Зодчество Киева, Переяславля и Новгорода

второй половины

XI—начала

XII века завер-

шает древнейший этап истории русской архи-

тектуры, связанный с раннефеодальным перио-

дом русской истории, с расцветом могущест-

венного Древнерусского государства. Блиста-

тельное наследие этой поры является основой

единства русской художественной культуры

XII—XI11

веков и общности культур трех вели-

ких братских народов —

русского,

украинского

и белорусского.

I

Глава

вторая

ЖИВОПИСЬ

Византийская живопись, с которой познако-

мились русские, сохраняла многие традиции

античности. Они выражались и в канонах по-

строения человеческой фигуры и в закономер-

ности и ясности композиции, отражавших

стремление к господству разумного, человече-

ского

начала

над стихиями природы.

Однако торжественные и суровые фигуры

византийских святых, их строгие аскетические

лица,

впалые

глаза — все это противоречило

более жизнерадостным представлениям древ-

них славян об окружающем их мире, поэтому

наряду с искусством христианским, княжеско-

церковным на Руси продолжало жить полу-

языческое народное искусство. Вместе с тем

в русской живописи очень рано начинается

постепенная переработка и самой византий-

ской

традиции. С XI века можно уже говорить

о проникновении в искусство русских образов,

о выработке новых, не известных византий-

скому

искусству средств художественной вы-

разительности.

Самые ранние из дошедших до нас памятни-

ков

монументальной живописи на Руси — не-

большие фрагменты фресок из

Деся-

тинной церкви в Киеве (около 996),

церкви,

которая, по описаниям, богатством

внутреннего убранства могла соперничать с

Софийским собором. Даже по относительно

хорошо сохранившемуся фрагменту, изобра-

жающему верхнюю часть лица неизвестного

святого,

трудно судить о характере фрески,

а тем более о всей росписи в целом. Однако

в нем ясно прослеживаются эллинистические

традиции.

Более обширный материал для характери-

стики

живописи сохранился начиная с 30-х го-

дов XI века. Мозаики и фрески собо-

ра Софии в Киеве позволяют представить

всю систему росписи культового здания (ил.1).

РАЗДЕЛ

ПЕРВЫЙ

ИСКУССТВО

X —

НАЧАЛА

XII

ВЕКА

Самая светлая часть храма — алтарь и под-

купольное пространство — украшена мозаич-

ными изображениями; боковые, менее осве-

щенные нефы, и хоры расписаны фресками.

Роспись выполнялась, по-видимому, в несколь-

ко

приемов,

Мозаики,

фрески центрального

нефа, трансепта {поперечный неф) и хоров да-

тируют 1043—1046 годами. Несколько позже,

вероятно, в 60-х годах, были расписаны боко-

вые

нефы

(корабли); фрески северной и юж-

ной

лестничных башен относятся, по всей ве-

роятности,

уже к XII веку. Стенопись Со-

фийского

храма неоднократно поновлялась.

После расчистки обнаружилось, что первона-

чальная

красочная поверхность сильно постра^

дала. Во многих местах под слоями записей

старая живопись не сохранилась. И все же\

даже в таком состоянии живописный ансамбль\

Софии Киевской поражает грандиозностью и \

единством замысла, здесь представлена вся

средневековая вселенная.

Систему куполов, столбов, арок, на которых

в строго иерархическом порядке расположены

фигуры святых, торжественно венчает

прони-

занный светом центральный купол с полуфигу-

рой

Христа Вседержителя. Это —

композици-

онный и смысловой центр храма. По сторонам

Христа Пантократора (Вседержителя) распола-

гались четыре крылатых архангела — его небес-

ная стража (сохранилась, и то не полностью,

только одна из фигур); ниже, в двенадцати

простенках между окнами барабана, размеща-

лись изображенные в рост апостолы — глаша-

таи учения Христа (сохранилась только верхняя

часть фигуры Павла). Под ним на четырех па-

русах, поддерживающих купол, были изобра-

жены сидящие евангелисты; полностью сохра-

нился только Марк в зеленоватом хитоне и

светло-фиолетовом'плаще. На подкупольных

арках (в медальонах) были представлены по-

грудные изображения «сорока мучеников сева-

стийских» (из них сохранилось пятнадцать). На

.-ицевой стороне столбов главной, восточной

арки

отделенные друг от друга огромным про-

летом фигуры Богоматери и архангела Гав-

о«ила

составляют сцену

«Благовещения»

—

аохангел возвещает Марии о грядущем рож-

дении сына, будущего «спасителя мира».

5сю

конху алтарной апсиды занимает фигу-

ра Богоматери Оранты (4,45 м) с поднятыми

юлитве руками. Это Богоматерь-заступница,

гд.««н

из самых понятных и близких народному

:::-г-и(о

образов, позднее получивший рус-

:-:•= - ±* -.-е-ювание «Нерушимая стена». (Она

-оелстательствует перед Пантократором за

спрехи

человеческие».) Царственное величие

матери подчеркивают монументальные

мафория (покрывала), широко спа-

э с поднятых рук. Синие тона одежды,

оттенками лиловый пурпур мафория,

украшенного

золотой каймой, вместе с мер-

цающим золотом фона образуют звучную

красочную гамму.

Фигура

Богоматери несколь-

ко

громоздка по пропорциям, однако благо-

даря особенностям техники мозаичной живо-

писи

она не производит впечатления тяжелой.

Разноцветные кусочки смальты {особого состава

стекла),

составляющие мозаику, различны по величине

и

форме. Зачастую они укреплены под некоторым уг-

лом по отношению к плоскости стены. Отражая пада-

ющий свет, смальта то слабо мерцает, то неожиданно

вспыхивает яркими

искрами.

В золотые «камушки»,

из

которых набран фон, вкраплены кое-где кусочки

желтой или прозрачной, бесцветной смальты, и это

придает всему фону особую мягкость и богатство

оттенков.

Мерцающий блеск мозаики смягчает рез-

кость

и определенность контуров. Благодаря этому

синие

и лиловые тона одежды, перемежающиеся с

золотом световой моделировки складок, становятся

как

бы прозрачными.

Фигура

выглядит легкой, словно

постепенно выступающей из тускло блестящей золо-

той среды. Вместе с тем расположение кусочков

смальты и даже их размеры служат выявлению формы

фигуры:

то они уложены по

кривой,

подчеркивая

округлость

лица, руки или плеча, то опускаются вер-

тикально вниз, подчеркивая строгие линии складок

мафория.

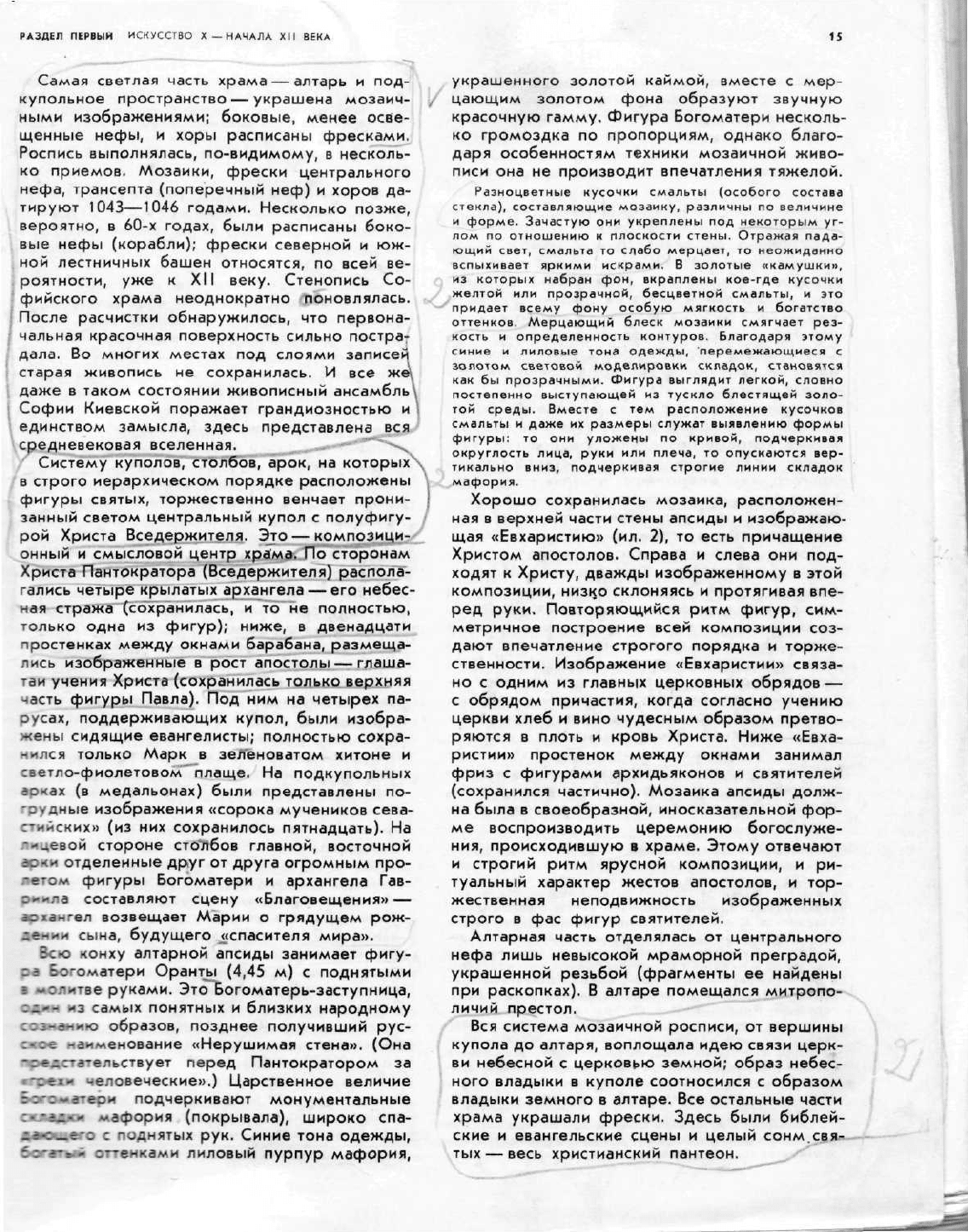

Хорошо сохранилась мозаика, расположен-

ная в верхней части стены апсиды и изображаю-

щая

«Евхаристию»

(ил. 2), то есть причащение

Христом апостолов. Справа и слева они под-

ходят к Христу, дважды изображенному в этой

композиции,

низк,о склоняясь и протягивая впе-

ред

руки.

Повторяющийся ритм фигур, сим-

метричное построение всей композиции соз-

дают впечатление

строгого

порядка и торже-

ственности.

Изображение

«Евхаристии»

связа-

но с одним из главных церковных обрядов —

с обрядом причастия, когда согласно учению

церкви

хлеб

и вино чудесным образом претво-

ряются в плоть и кровь Христа. Ниже

«Евха-

ристии» простенок между окнами занимал

фриз с фигурами архидьяконов и святителей

(сохранился частично). Мозаика апсиды долж-

на

была

в своеобразной, иносказательной фор-

ме

воспроизводить церемонию богослуже-

ния,

происходившую а храме. Этому отвечают

и

строгий ритм ярусной

композиции,

и ри-

туальный

характер жестов апостолов, и тор-

жественная неподвижность изображенных

строго

в фас фигур святителей.

Алтарная

часть отделялась от центрального

нефа

лишь невысокой мраморной преградой,

украшенной резьбой (фрагменты ее найдены

при

раскопках). В алтаре помещался митропо-

личий престол.

Вся система мозаичной

росписи,

от вершины

купола до алтаря, воплощала идею связи церк-

ви небесной с церковью

земной;

образ небес-

ного

владыки в куполе соотносился с образом

владыки земного в алтаре. Все остальные части

храма украшали фрески. Здесь были библей-

ские

и евангельские сцены и целый сонм.свя-

тых — весь христианский пантеон.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

ИСКУССТВО

X —

НАЧАЛА

ХП

Облик святых в мозаиках Софии Киевской

близок к канону, выработанному в византий-

ской

живописи: удлиненный

овал

лица, прямой

длинный нос, миниатюрный рот с тонкой верх-

ней и пухлой нижней губой, огромные, широко

открытые глаза, строгое, часто суровое выра-

жение. Тем не менее некоторые из них, и

прежде всего святители в апсиде, производят

впечатление почти портретных изображений.

Особенно поражает тонкое, изможденное

лицо Иоанна Златоуста с впалыми щеками и

огромным обнаженным лбом, словно иссушен-

ное напряженной работой мысли. Рядом с

ним — лицо Василия Великого с упрямой склад-

кой

губ и крупными характерными чертами.

Оно передает образ человека, менее утончен-

ного,

но зато более сильного, более способ-

ного

к действию.

Среди фресок, украшающих боковые, более

темные части храма, можно отметить изобра-

жения,

которые позволяют предполагать уча-

стие в их создании русских мастеров, людей

другого,

чем византийцы, психического скла-

да, выражавших в искусстве другие идеалы.

В этих фресках в ряде

случаев

греческие типы

заменены уже русскими (ил. 4).

Роспись Софии Киевской включает и порт-

ретные изображения. 6 центральном

нефе

со-

бора на южной стороне представлены четыре

дочери князя Ярослава. Напротив этой фрески,

на северной стене,

были

изображены сыновья

князя (от этой фрески сохранился только

фрагмент с двумя детскими фигурами). Изо-

бражения самого

Ярослава

и его жены не со-

хранились; они

были

расположены на западной

стене в позах предстояния Христу; предпола-

гается,

что князь

Ярослав

держал в руках мо-

дель

возведенного им храма. Существует так-

же предположение, что князь и княгиня

были

изображены на северной и южной стенах,

соответственно во главе группы сыновей и до-

черей.

На фресках, покрывающих стены лестничных башен,

показаны эпизоды придворной жизни: сцены на царь-

градском

ипподроме и цирковые представления, со-

стязания, охота. Росписи, по-видимому, повторяют

аналогичные византийские, но в них, несомненно,

отразились и некоторые черты русского княжеского

быта. На это указывают изображения животных, не-

известных Византии, русские приемы охоты. Фигуры

охотников и животных отмечены большой экспрессией.

В росписях лестничных башен, помимо сюжетных ком-

позиций,

есть и чисто декоративные или, может быть,

геральдические мотивы: фигуры зверей заключены

в круглые медальоны. Светский характер этих фресок

связан с самим назначением башен — лестницы

вели

на хоры, с которых отделенные от толпы молящихся

слушали

церковную службу княжеская семья и при-

ближенные; хоры представляли собой как бы часть

дворцового помещения, а часто служили и местом

приема гостей.

Орнамент в интерьере Софийского собора занимал

около половины всего декора. В апсиде широкие мо-

заичные полосы

отделяли

один ярус живописи от дру-

гого.

Орнаментальные

росписи богато украшали стол-

бы и арки боковых

нефов

и хоров, орнаментальной

мозаикой

из красных, синих и

желтых

квадратов и

треугольников

были

выложены

полы; на хорах, в про-

летах

между опорными столбами

было

вставлено один-

надцать шиферных плит, украшенных орнаментальной

резьбой.

Мозаики

собора Михайловского

Златоверхого монастыря в Киеве

относятся к 1112 году (в настоящее время хра-

нятся в верхних помещениях Софийского со-

бора и в ГТГ).

Общая

система убранства интерьера собора

была,

очевидно, близкой к софийской, но ха-

рактер изображений несколько иной. Так, в

сцене

«Евхаристии»

(ил. 8) в фигурах нет тяже-

ловесности, свойственной софийским мозаи-

кам.

Апостолы выше, стройнее, их движения

свободнее,

овал

лиц более удлиненный, глаза

меньше, взгляд спокойнее, он лишен того поч-

ти магического напряжения, которое излучают

огромные,

словно распахнутые глаза софий-

ских

мозаик.

Святой Дмитрий Солунский на мозаике Ми-

хайловского Злотоверхого монастыря (ил. 10)

представлен в рост в виде молодого воина с

мечом.

Великолепие одежд в сочетании с

властной позой придают этому образу святого

сходство со смелым и энергичным киевским

князем-воином.

В искусстве великокняжеского Киева боль-

шую роль, по-видимому, играли светские мо-

тивы. Правда, от собственно светского искус-

ства сохранилось немногое. Некоторое пред-

ставление об убранстве хором киевских князей

дают дошедшие в устной фольклорной тради-

ции описания

палат

князя Владимира, отчасти —

фресковые росписи лестничных башен Софий-

ского

собора. Но отголоски этого светского

искусства проникали и в искусство церковное.

Постоянно встречается в нем образ князя —

то непосредственно, в виде портретного изо-

бражения, как в киевских фресках, то в иноска-

зательной форме, в виде святого — патрона

князя.

Своеобразной поэтической метафорой,

создающей представление об идеальном обра-

зе

князя — храброго воина и властного пове-

лителя,

была

и упомянутая мозаика, изобра-

жающая Дмитрия Солунского.

' Княжеские портреты известны не только по

фрескам, но и по миниатюрам XI века. На од-

ном из листов так называемого Изборника

Святослава

(1073, ГИМ) есть изображение

великокняжеской семьи; портретом князя Яро-

полка с семьей украшена Трирская псал-

тирь (1078—1087).

В киевских храмах, несомненно,

было

много

икон.

Наряду с византийскими иконописцами

в Киеве работали и русские мастера. Дошло

имя одного из них — Алимпия (конец XI ве-

ка),

который, по свидетельству современников,

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

ИСКУССТВО

X

—НАЧАЛА

XII

ВЕКА

«добро

извык хитрости церковной, иконы пи-

сать хитр бе зело».

Из икон этого периода сохранилась «В л а-

димирская Богоматерь» (ГТГ, ил.!2),

вывезенная в Киев из Константинополя в нача-

ле XII века. Икона эта представляет собой одно;

из

замечательнейших произведений Византии-

ОКОГО

искусства. От первоначальной, очень тон- ;

кой

по выполнению древней живописи остались

только лица Марии и младенца (все остальное

переписано в

XV—XVI

веках). Богоматерь дер-

жит младенца на руках и, наклонившись, при-

жимается к нему щекой. Эта схема, ставшая

на Руси традиционной,

получила

название

«Умиление».

В лице Марии, в ее больших пе-

чальных

глазах, смотрящих на зрителя, в скорб-

но сдвинутых бровях воплощены

большая

нравственная сила и человечность. Не слу-

чайно именно эта икона

стала

одной из самых

прославленных в Древней Руси. В середине

XII века князь Андрей Боголюбский вывез

икону из Вышгорода (под Киевом) во Влади-

мир,

почему она и

получила

название

«Влади-

мирская». Позднее, когда Москва

стала

цент-

ром

Русского государства, икону торжественно

перенесли в новую столицу.

По заказу киевских князей и их приближен-

ных создавались богато украшенные миниатю-

рами рукописные

книги.

Первое место среди дошедших до нас зани-

мает Остромирово евангелие (1056—

1057,

ГПБ), написанное дьяконом Пригори-

е м по заказу Остромира, приближенного кня-

зя

Изяслава.

Миниатюры Евангелия, изображающие евангели-

стов Иоанна, Луку и Марка, стилистически несколько

отличаются друг от друга. Особенно интересна ми-

ниатюра, представляющая евангелиста Луку. Изобра-

жение имеет плоскостный характер, краски наложены

плотным слоем, яркими лаконичными пятнами. Конту-

ры фигуры и рисунок складок прочерчены золотыми

линиями, как бы воспроизводящими технику перего-

родчатой эмали, Розовое лицо евангелиста, на кото-

ром

отчетливо выделяются белки глаз, а также зеле-

ный хитон и пурпурно-коричневый гиматий — широкий

плащ — очень близки к обычной гамме

эмалевых

иконок.

Изображение дано в золотой рамке, украшен-

ной орнаментом в виде зигзагообразной линии в со-

четании с цветком, заключенным в круг. Подобный

мотив был одним из наиболее распространенных в

ювелирном искусстве древнего Киева. Сходство с

драгоценным ювелирным изделием придают рукописи

и многочисленные заставки и заглавные буквы, вкрап-

ленные

в текст. В них наряду с обычным узором в виде

цветка в круге иногда прорывается безудержная фан-

тастика растительных мотивов, неожиданно перехо-

дящих в изображение человеческого лица или странно

напоминающих какие-то звериные формы. Возможно,

здесь сказались отголоски языческих представлений,

еще долго сохранявшихся в древнерусском приклад-

ном искусстве и проникших оттуда в эту великолепную

тридворную рукопись.

Обильно

украшен орнаментом «И з б о р н и к С в я-

' о с л а в а», скопированный дьяконом Иоанном

: болгарского оригинала X века. В некоторых застав-

ках этой рукописи условно изображен византийский

храм,

в центре которого в обрамлении полуциркуль-

ной арки помещена группа святых. Весь силуэт храма

расчерчен на полукруги и четырехугольники, как бы

воспроизводящие архитектурные членения, сплошь

затянутые орнаментальным узором. Вокруг храма

симметрично размещены живо трактованные фигуры

птиц.

Этот тип нарядной зеставки чрезвычайно харак-

терен для вкусов столичного Киева.

Византийская традиция играла значительную

роль в древнерусском искусстве, но под влия-

нием русской действительности в произведе-

ниях византийских мастеров, работавших в Ки-

еве, появляются местные черты. Русские ма-

стера вносят в изобразительное искусство свои

вкусы и представления, обогащая его славян-

скими

орнаментальными мотивами и поэтиче-

скими

образами славянской мифологии.

В новгородской живописи этой поры боль-

шую роль сыграли киевские традиции. Так,

система росписи новгородского Софийского

собора,

судя по письменным источникам, по-

вторяла роспись Софии Киевской. Однако по

характеру живописи даже самые ранние из со-

хранившихся фресок значительно отличались

от киевских. И прежде всего —

необычная

по

манере и до сих пор остающаяся спорной

по датировке роспись, изображающая

святых Константина и

Елену;

возмож-

но,

она относится ко второй половине XI века,

то есть

была

сделана сразу же по окончании

строительства собора. Фигуры написаны очень

плоскостно,

с сильно акцентированной изыс-

канной линией контура и легкой подцветкой

голубым и розовым, с отчетливо очерченными

пятнами румянца на щеках. Роспись выполне-

на по сухой штукатурке. Исчезнувшая теперь

надпись

«Олёна»

рядом с изображением Еле-

ны позволяет предположить, что фреска напи-

сана русским художником.

Остальные

из со-

хранившихся росписей относятся к XII веку —

это фигуры пророков в простенках между ок-

нами барабана (1108). Пропорции фигур, объ-

емная трактовка лиц, их строгие очертания

свидетельствуют о живучести киевской тради-

ции,

но в позах уже чувствуется некоторая

застылость. Одежда изображена плоско, бога-

тые светотеневые нюансы в моделировке скла-

док

заменены резкими темными линиями,

жестко ломающимися на сгибах.

Фрески

снаб-

жены русскими надписями и, по всей вероят-

ности,

исполнены русскими мастерами.

От росписи Мартириевской па-

перти Софийского собора в Новго-

роде сохранился расположенный ниже уров-

ня теперешнего пола фрагмент с изображе-

нием центральной и левой частей поясного

«Деисуса»

(тип изображения, пришедший из

Византии и представляющий собой Христа с

предстоящими справа и слева от него Бого-

матерью и Иоанном Предтечей), а также кусок

штукатурки с изображением трех, по-видимо-

)_

18

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

ИСКУССТВО

X

—НАЧАЛА

XII

ВЕК*

му, портретных голов. Однако эти росписи

датируются, по всей вероятности уже концом

XII столетия.

К

киевским традициям восходит очень тон-

кое

и выразительное изображение жены И о-

а а — фрагмент росписи Никольско-

го

собора на Ярославовом двори-

ще

(начало

ХМ века).

К

самому

началу

XII века относится замеча-

тельный

памятник новгородской миниатюры —

Мстиславово евангелие (1103—1117,

ГИМ,

ил. 11), писанное в Новгороде Алексой,

сыном попа Лазаря для новгородского

князя Мстислава. Миниатюры, на которых пред-

ставлены

четыре евангелиста, воспроизводят в

основных

чертах

соответствующие изображе-

ния Остромирова евангелия. Несомненно, нов-

городский

мастер имел его перед глазами в

качестве образца. Однако несмотря на иконо-

графическую близость к киевскому образцу

(созданному на несколько десятилетий рань-

ше),

в миниатюрах Мстиславова евангелия все

же с достаточной ясностью уже проступают

черты местной новгородской школы: мастер

дал как бы более упрощенный и свободный

(как

в цвете, так и в рисунке) и в то же время

более выразительный вариант. В частности,

он изменил пропорции фигур,

сделал

их бо-

лее коренастыми и приземистыми; изобра-

зил евангелистов большеголовыми.

Глава

третья

СКУЛЬПТУРА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ

ИСКУССТВО

«Украсно

украшенная», как вспоминает со-

временник,

Русь

была

«многими красотами

удивлена».

Роль

декоративного искусства в

этом огромна. Развиваясь в тесном соприкос-

новении с архитектурой и живописью, оно не

только испытывало на себе их влияние, но, в

свою очередь, питало эти искусства художест-

венными идеями, образами, мастерством. До-

статочно отметить столь примечательный факт,

что в древнерусской художественной культуре

скульптурное

начало

процветало внутри деко-

ративного творчества, в разных видах мелкой

пластики:

в резьбе по дереву и камню, чеканке

и литье. Круглая скульптура, почитавшаяся за

искусство

греховное, языческое, долго не име-

ла места в христианской Руси. Тем не менее

в народном искусстве языческой Руси, в моно-

литных,

столбообразных, лаконичных объемах

деревянных идолов уже выражалось развитое

чувство крупной пространственной формы. Не-

сколькими движениями резца из бревна, вот-

кнутого

в землю,

выявлялась

с большой экс-

прессией

лицо. Гвоздики, вбитые на месте глаз,

заставляли сверкать их устрашающим блеском.

Тонкие губы, небольшой рот, подчеркнутый

красной

краской,

сильный подбородок, выдви-

нутый вперед, и круто поднимающийся над

выпуклыми бровями лоб придавали живую

остроту деревянной скульптуре.

«По украинам», как свидетельствует летопи-

сец,

продолжали долго еще молиться Перуну

и погребать умерших а курганах вместе с иму-

ществом.

Как и

«Слово

о полку Игореве», де-

коративное искусство, свободное от церков-

ных канонов,

было

насыщено языческой образ-

ностью.

Раскопки в Новгороде в 1951—1962 годах

раскрыли неизвестный и еще не виданный на-

ми

мир деревянных вещей и строений Древ-

ней Руси: корабли, дома и прочее. Пластиче-

ское

начало

проявлялось во всем — от реали-

стических, вырезанных из дерева голов птиц,

собак до сучка с намеком на морду зверя.

Ложки,

чаши

отличали

скульптурность формы,

безупречность пропорций. Ковши обычно при-

нимали образ птицы — утки или лебедя, голова

и шея служили рукояткой.

Такая

метафора

предмета-птицы имела магический смысл и

выражала

образность поэтических представле-

ний народа. Обрядовое значение определяло

традиционность и устойчивость такой формы

в народном

быту.

НаНереаском раскопе (Новгород) найдена

архитектурная резьба — колонны, резные причелины,

наличники и другие детали, дающие представление

о богатстве художественного облика древнего жили-

ща X! века, сходного с русским крестьянским жили-

щем XIX вена. Сложный орнамент из плетенки и зве-

риных мотивов, выполненный в технике плоско-рель-

ефной резьбы, густо покрывает крыльца, столбы,

лестницы. На сохранившемся столбе-колонне в

двух

круглых клеймах изображены грифон с телом барса

и кентавр, хвост которого прорастает в плетенку.

Плавной, бесконечной лентой плетенка

охватывает

поверхность столба и возвращается к центру

компо-

зиции.

Орнаментальные

насечки придают форме объ-

емность. Фон, обработанный мелкой

порезкой,

включается в узорную композицию.

Нередко

отдельные

детали

приобретали скульп-

турное завершение в виде куриц, коньков.

Чувство монументального в декоративно-приклад-

ном искусстве на Руси

было

тесно слито с пониманием

материала и пластического ритма изображения, Резные

корабли, у которых (по

былине)

нос и корма изукра-

шены по-звериному, узорная мебель, резная и рас-

писная посуда, расшитые золотом и шелком ткани,

ювелирные украшения — все связано единством стиля

и представляло в

X—XI

веках мир поэтических обра-

зов,

пронизанный древней мифологией.

«Узорочье»

— так называли киевляне изделия

древнерусских мастеров — в городах не

было

безы-

мянным, как в деревне. Там

были

свои художествен-

ные школы, свои выдающиеся прославленные мастера.

С принятием христианства, с развитием тор-

говых отношений с Востоком и Западом рус-

ское

декоративное искусство не могло оста-

ваться в стороне от влияний византийской

культуры. Но оно всегда сохраняло свою са-

мостоятельность, оставаясь во всем художе-

ственно оригинальным.

_

РАЗДЕЛ

ПЕРВЫЙ.

ИСКУССТВО

X —

НАЧАЛА

XII

ВЕКА

Высокий

образец русского декоративного

искусства

с

истоками, уходящими

в

глубину

тысячелетий, представляет Турий

рог из

княжеского

кургане Черная

Моги-

ла

в

Чернигове середины

X

века (ГИМ).

Турий

рог у

восточных славян

был

священным

об-

рядовым сосудом.

В

могиле князя, современника

Святослава, турьи рога лежали вместе

с

жертвенным

ножом

—

князь

был

жрецом. Отсюда глубокий симво-

лический смысл орнамента.

Вычеканенные растительные мотивы, ромби-

ческая форма

блях,

изображения птиц

и фан-

тастических животных, сросшихся хвостами,

на-

конец,

сцена пускания стрел

—

все

это

несет

следы заклинательной магии, многозначной

по

своему содержанию.

Подобные мотивы

мы

видим

на

бытовых

из-

делиях

X!

1—XI11

веков.

Ритуальный

смысл

мно-

гих

из них

раскрывается

в

связи

со

свадебным

обрядом.

И это не

удивительно. Деревня

была

еще языческой, христианство, наложившее

печать

на

городскую культуру, мало

ее кос-

нулось. Народные

начала

прежде всего сказы-

вались

в

орнаменте, обрядовые истоки опре-

деляли

его

семантический смысл.

Так,

височ-

ные литые, кольцеобразные,

с

расходящими-

ся лучами подвески радимичей заключали

внутри кольца изображения коня

или

птицы

—

символы солнечной стихии, привлекающие

благодатные силы. Женские украшения

с

сим-

волическими изображениями имели ритуаль-

ное значение

или

служили

в

качестве оберега.

Золотые цепи, скульптурные

по

форме звезд-

чатые

серебряные колты

—

височные

под-

вески

(Тверской клад,

XI—XII век, ГРМ),

монисто

из

нарядных медальонов, цветных

бус,

подвесок, крести-

ков,

усыпанных зернью,

с

тончайшей сканью, широкие

серебряные браслеты, драгоценные перстни

— все

это

придавало праздничному женскому наряду

мно-

гоцветность

и

богатство. Птицы,

змеи,

драконы,

вплетенные

в

растительные узлы чеканого орнамента

серебряного

браслета

XIII

века

из

Киева

(КГИМ),

головы

льва

и

львицы

на

браслете

из

клада

в

Чернигове

XII—XIII

века

(ГИМ)

также

имели смысл заклинательной магии, восходящей

к

почитанию весенних

вод,

Тема плодородия

была

в

центре внимания древнерусского художника,

с ней

связывалось представление

о

счастье, благе, добре.

Образ вечно живого

и

возрождающегося мира возни-

кает

в

композиции,

где

изображены сплетающиеся

звери,

цветы, птицы

и

даже человеческие фигуры.

Формы,

линии, ритмы словно продолжаются

без

конца

и

края.

Их

хитрый узор удивителен

по

своей фанта-

стичности

и

крепкой пластике.

Древнерусский

мастер

был

универсалом.

Ес-

ли

он

ковал,

лил

металл,

то

обязательно умел

его

чеканить

и

гравировать, чернить, покры-

вать орнаментом рукоятки, ножны мечей,

шле-

мы воинов, женские украшения

и,

наконец,

посуду.

Техника чернения, появившаяся

на

Руси

вХ—XI ве-

ках, позже широко применялась

в

русском искусстве.

Обычно изображение

делали

выпуклым,

рельеф

со-

хранял

блеск серебра,

а фон

заливали чернью

—

расплавленный путем накаливания порошок

из

спла-

ва серебра, свинца, меди

и

серы. Линия, прорисо-

ванная резцом

по

светлому полю, также чернилась.

Одним

из

древних технических приемов

юве-

лиров

была

филигрань

—

тонкая крученая про-

волока.

На

Руси

ее

называли сканью.

Техника скани

с

зернью создавала особенно

тон-

кий,

ажурный, изящный узор

на

височных кольцах

и

лунницах, вводимых

в

ожерелье

как

символический

знак,

Филигранные

золотые нити спиралями напаивали

на гладкую поверхность браслетов, медальонов,

окладов. Например,

на

окладе знаменитого

Мсти-

славова евангелия гибкие золотые спира-

ли создают тончайшую игру вьющихся линий.

Они

то уплотняются, сгущаются,

то

разряжаются просве-

тами фока. Сочетанием легкого светящегося ажура

орнамента

и

блестящих плоскостей достигается

де-

коративная выразительность образа вещи.

Одной

из

вершин декоративно-прикладное

искусство

Древней Руси достигло

в

цветных

эмалях

—

перегородчатой

и

выемчатой. Здесь,

как

и на

одежде

и в

искусстве рукописных книг,

влияние культуры христианского мира сказы-

валось наиболее отчетливо. Учителями эмаль-

ерного

дела были

греки.

Техника эмалей состояла

в

том,

что е

углубления

по

контуру рисунка, выдавливаемого

в

золотой пластин»,

напаивали

на

ребро тончайшие золотые перегородки.

Они образовывали границу красочного пятн.а, золотую

линию рисунка.

В

ячейки засыпали разноцветный

эма-

левый порошок;

под

воздействием высокой температу-

ры

он

плавился, создавая плотную блестящую поверх-

ность.

На

золотом фоне чистые, сияющие цвета

эма-

лей,

контрастных

и

перетекающих тонов, воплощали

образы,

близкие

к

образам древнерусской иконы.

Эмалью украшались женские головные

убо-

ры,

цепи, колты, переплеты книг, образки.

Из

княжеских

кладов сохранились

две

золотые

диадемы.

На

одной (клад

из

Сахновки,

XII

век, КГИМ,

ил, 13) в

центре композиции-

«Вознесение Александра Македон-

ского

на неб о»; он

изображен

в

полете

на

грифонах; растительный орнамент украшает

другие

звенья диадемы.

На

другой диадеме

(XII

век)

помещен «Деисус»,

по

сторонам

—

изображения архангелов

и

апостолов

и

«древа

жизни».

Голубые, синие тона

на

золотом фоне

мягко

гармонируют

с

нежно-зелеными, охри-

стыми,

выделяя

акценты красного.

Соединение христианского

и

древнеязыче-

ского

начал

отражено

в

содержании образа

птиц

и

«древа

жизни»: примером могут

слу-

жить золотые колты

с

двумя сирина-

ми

перед ростком

(XII

век, КГИМ, ил.

14,

15).

Здесь языческий символ плодородия

пре-

творен

в

образ поэтического содержания.

Он

отражает представления христианского мира.

Ритмы перетекающего

и

контрастного цвета

эмалей колтов, пропорциональность крупных

и

мелких деталей

в

композиции организуют изо-

бражение сиринов

в

пространстве фона

с

такой

свободой

и

чувством гармонии,

что

позволяют

поставить рассматриваемые произведения

в

ряд

лучших творений живописи Киевской Руси.

Повседневный убор княгинь

и

бочрынь

был

не менее красивым.

В его

декоре больше

встречается языческих мотивов, близких на-

родному искусству. Лицо женщины окружали

магические символы, оберегающие от зла. Так

декоративное искусство несло

печать

двоеве-

рия Руси. Христианское вбирало в себя языче-

ское.

Языческое растворяло христианское. Это

особенно наглядно проявилось в орнамен-

тике Остромирова евангелия {о нем

см.

раздел первый, главу вторую).

В XI! I веке орнамент сплошь заплетает по-

верхность изделия, почти не оставляя свобод-

ного

пространства. Но чувство формы сохра-

няется живым, полнокровным, что всегда вы-

деляет

русские изделия и

отличает

их от ви-

зантийских, где сухость, изощренный эстетизм

порой

подменяют живое дыхание искусства.

Образ человека, стоящий в центре художе-

ственного восприятия мира, с особенно тон-

ким

чувством жизни воплотился в мелкой пла-

стике,

несмотря на отвлеченность христиан-

ских

сюжетов: в резьбе по камню, литье, на

монетах. Именно в резьбе по камню, больше

всего

сказались влияния христианского миро-

воззрения и христианской символики.

Изделия мелкой пластики

XII—XI11

веков

очень разнообразны по художественным до-

стоинствам:

наряду с ремесленными многие

памятники поднимаются до высот большого

искусства,

как, например, две небольшие

икон-

ки

из стеатита (светло-зеленого камня), по-раз-

ному изображающие сюжет

«Уверения

апостола Фом ы»

(XIII

век, КГИМ). Пласти-

ческая выразительность тонкой резьбы про-

никнута высоким пониманием формы; челове-

ческий образ драматичен, мягкий круглящийся

контур

«узыкален. В философичности м ПОЭ-

ТИЧНОСТИ

изображения, выражающего сомне-

ние Фомы в воскресении Иисуса, чьи раны

он недоверчиво ощупывает, в композиционной

сложности и вдохновенности решения образа

проявились огромная творческая сила, чувство

монументальности, роднящее декоративно-

прикладное искусство с искусством монумен-

тальных

форм, и прежде всего с архитекту-

рой

и живописью. Древнерусский храм, пред-

ставлявший синтез всех искусств, открывал

простор

и для развития

малых

форм.

Немногие памятники позволяют судить об

архитектурной резьбе,

хотя

известно, что во

внутреннем убранстве храма Софии, как и Де-

сятинной церкви, значительную роль играла

каменная резьба.

Плиты

алтарной преграды,

украшенные резным орнаментом, гробница

Ярослава

с архаическими резными мотивами

были

созданы византийскими мастерами.

Русские мастера, имевшие богатейший опыт

в резьбе по дереву, перенесли свои техниче-

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

ИСКУССТВО

X —

НАЧАЛА

XII

ВЕКА

ские

навыки и чувство крупной формы в обра-

ботку камня. Среди дошедших до нас киев-

ских

рельефов

к местной работе относятся

два

рельефа,

которые

были

вделаны

в

стену типографии Киево-Печерской лавры. На

одном

рельефе

изображен Геракл, борющий-

ся со львом. Движение сильных рук, схватив-

ших морду животного, определяет энергичный

ритм композиции. На другом

рельефе

изоб-

ражена Кибела,

едущая

в колеснице, запряжен-

ной

львами

(XI век). Фигуры развернуты по

плоскости,

линии глубоко врезаны в поверх-

ность.

Античная

традиция здесь преломилась

сквозь

призму народного чувства формы в

резьбе по дереву.

Местные художественные традиций прояви-

лись особенно сильно в

двух

рельефах

из

Михайловского Златоверхого

монастыря в Киеве (красный шифер, ру-

беж

XI—XII

веков, ПТ, ил. 9). На одном изоб-

ражены скачущие навстречу друг другу всад-

ники.

Один—Георгий Каппадокийский—прон-

зает копьем змея. Другой — Федор Страти-

лат — также направляет свое копье на змея.

Мотив сражения со змеем — один из древних,

он имеет глубокие корни в народной

поэзии.

В композиции другого

рельефа

изображе-

ны два всадника: святой Нестор, убивающий

поверженного гладиатора Лия (всадник спра-

ва), и святой Дмитрий, благословляющий про-

исходящее. Копье в его руке — знак воинской

доблести.

Есть

основания предполагать, что в

этой композиции изображены патроны князя

Ярослава

и его сына Изяслава, получивших при

крещении имена Георгий и Дмитрий.

Замкнутая композиция с почти симметрич-

ным изображением

двух

всадников застав-

ляет

вспоминать геральдический мотив пред-

стоящих всадников в народном искусстве. Она

сохраняет следы мифических представлений

о небесном воинстве. В изображениях коней,

в трактовке фигур с подробностями снаряже-

ния воина того времени, наконец, характере

лиц изображенных воинов сказалась рука рус-

ского

мастера.

Как и живопись, русское декоративное ис-

кусство до монголо-татарского ига представ-

ляло

целостное явление. Примечательно, что

произведения не только одного стиля, но и с

общими мотивами и сюжетами

были

распро-

странены и на суздальском северо-востоке, и в

Новгородской

земле, и на юге Киевщины. Об-

щие мотивы и сюжеты наблюдаются в разных

видах городского и деревенского творчества.

Во всем этом сказались черты единой куль-

туры, блистательного расцвета Киевского рус-

ского

государства.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ИСКУССТВО XII —

СЕРЕДИНЫ

XIII

ВЕКА

21

Введение

22

Архитектура

34

Живопись

39

Скульптура и декоративно-прикладное

искусство

ВВЕДЕНИЕ

Одновременно с повсеместным утвержде-

нием феодализма и быстрым развитием

круп-

ного

землевладения в условиях недостаточно

прочных экономических связей слабеют един-

ство Руси и объединяющая сила Киева. Скла-

дываются и крепнут новые княжества со свои-

ми

стольными городами, со своей

феодальной

знатью и княжескими династиями, со своими

культурно-экономическими связями и полити-

ческими интересами. Первые признаки этого

проявились еще в XI веке, когда

Русь

была

разделена между наследниками

Ярослава

Мудрого.

В XI! веке начинается новый этап —

период

феодальной

раздробленности. Исто-

рия единого Древнерусского государства сме-

няется историей борьбы и соперничества по-

литически и экономически самостоятельных

областей: Новгородской, Полоцкой, Волын-

ской,

Смоленской, Черниговской, Владимиро-

Суздальской, Галицкой и других. В связи с

этим

и единый процесс художественного раз-

вития разделяется на ряд потоков, складыва-

ются местные художественные школы, осо-

бенно ярко выступающие в зодчестве.

Перед архитектурой встают новые задачи —

обстраиваются

феодальные

города с их укреп-

лениями, княжескими резиденциями, боярски-

ми

усадьбами, монастырями, соборами и при-

ходскими храмами.

Столицы

княжеств, где в

основном и разворачивается теперь монумен-

тальное

строительство, становятся крупными

политико-административными и торгово-ре-

месленными центрами,

хотя

и уступают по

масштабу Киеву и Новгороду. Основные части

города

—детинец (позднее его стали называть

кремлем), укрепленный административно-пра-

вительственный центр, и примыкающий к нему

посад с площадью торга, часто также прикры-

тый оборонительными сооружениями (околь-

ный город). В городах, в отличие от сельских

поселений, слагается

уличная

система плани-

ровки.

Застройка шла стихийно, образуя при-

хотливую сеть улиц, часто мощенных деревом.

Характерными для облика города

были

фео-

дальные

усадьбы, состоящие из нескольких

жилых

и хозяйственных построек и огражден-

ные забором. Наряду с крупными в это время

возникает много маленьких городов. Как и

прежде, все они обнесены деревянной стеной

и оборонительными валами, часто округлыми

в плане, что тогда

было

наиболее целесооб-

разным с военно-инженерной точки зрения.

Валы

с деревянными стенами на гребне обыч-

но столь высоки, что скрывают даже крупные

здания,

и город снаружи воспринимается как

замкнутая суровая твердыня. <

Феодальная раздробленность ослабила во-

енно-политическую мощь страны, что облег-

РАЗД6Л

ВТОРОЙ.

ИСКУССТВО

XII—

СЕРЕДИНЫ

XIII

ВЕКА

чило

позже завоевание Руси монголо-татара-

ми.

В это

время внутри

отдельных

княжеств

быстро нарастают производительные силы,

ум-

ножается торгово-ремесленное население

го-

родов.

Культурное наследие Киевской Руси

распространяется вширь

и

вглубь, передаваясь

•

удаленные

города

и

селения.

В его

освоение

и развитие включаются более широкие мест-

ные силы.

Из

народной среды выдвигаются

крупные мастера

во

всех областях искусства.

Это новгородские ювелиры Коста

и

Братила,

черниговский

художник-литейщик Константин,

киевский

мозаичист

и

живописец Алимпий,

холмский скульптор Авдий, зодчие

—

новго-

родцы Петр

и

Коров Яковлевич, полочанин

Ио-

анн,

киевлянин

или

смолянин Петр Милонег.

Их было, конечно, несравненно больше

(кня-

жеские

и

церковные летописи скупы

на

упоми-

нания имен народных мастеров).

Они

прочно

держали

в

своих руках судьбы искусства,

обо-

гащая

и

двигая

его

вперед, смело относясь

к

старым традициям, живо интересуясь опытом

других стран, принося

с

собой народные

вку-

сы

и

местные особенности.

Связанные

с

региональными бытовыми

и

художественными традициями,

с

особенностя-

ми

социально-политических

и

естественно-гео-

графических условий,

с

различием внешних

от-

ношений княжеств, областные художествен-

ные школы

XII —

середины

XI11

века

при

всем

многообразии,

однако, сохраняют принципи-

альное

единство.

Оно

обусловлено быстрым

развитием городов

и

городского

ремесла,

оп-

ределившим известное единство материаль-

ной культуры; общностью киевского культур-

ного

и

художественного наследия; общностью

феодального строя

и,

наконец, единством

уже

сложившейся русской народности.

Русское искусство

XII —

середины

XIII ве-

ка

за

короткий исторический срок прошло

большой

и

яркий путь, создав выдающиеся

произведения

во

всех областях художественно-

го

творчества.

К

концу этого этапа

— на

рубеже

XII—XIII

веков

и в

первой половине

XIII

века

на Руси появляются художественные произве-

дения, позволяющие

с

полным основанием

говорить

о

начавшейся кристаллизации обще-

русских

национальных

особенностей искусства.

Глава первая

АРХИТЕКТУРА

Архитектурные формы, отвечающие новому

этапу

в

развитии русского зодчества, прояви-

лись

с

полной отчетливостью

уже в

первой

по-

ловине

XII

века.

Храмы

этой поры восходят

не

к

огромным соборам эпохи Киевской Руси,

а к

памятникам типа Успенского собора Печер-

ского

монастыря.

Это

простые, уравновешен-

ные здания

с

четко ограниченными плоскостя-

ми

фасадов,

увенчанные

одной массивной

гла-

вой.

Их

облик становится более замкнутым,

отрешенным

от

мира, сохраняя

эти

черты даже

при

наличии наружной галереи. Главенствует

тип небольшого трехнефного крестовокуполь-

ного

храма

с

маленькими хорами только

в

западной части. Стремление создать более

компактный объем заставило отказаться

от

лестничных башен

и

заменить

их

узкими лест-

ницами,

расположенными

в

толще стены.

Если

в больших соборах эпохи Киевской Руси

ин-

терьер живописен

и

многообразен,

обладает

большим количеством различных аспектов,

то

в памятниках

XII

века построение интерьеров

четко

и

ясно,

их

можно

было

охватить взгля-

дом сразу

из

одной точки. Изменяется

и

харак-

тер внутреннего убранства: фреска,

как

прави-

ло, вытесняет мозаику, наборные мозаичные

полы

сменяются полами

из

поливных керами-

ческих плиток.

Однако если таков

был

общий характер

из-

менений,

происшедших

в

русской архитектуре

к

середине

XII

века,

то

формы,

в

которых

эти

изменения проявились,

в

каждой архитектур-

ной школе имели свой особый оттенок.

При

-этолуоснбвной принцип архитектуры

XI

века

—

соответствие внешнего облика здания его__пла-

новой схеме

и

конструкции—: сохранился

в

полной мере

и в XII

веке.

Точно

так же

сохра-

нилось

и

соответствие между строительной

техникой

и

декоративными элементами.

Кон-

струкции,

строительные материалы, формы

де-

коративного убранства

для

зодчего по-преж-

нему 6ыли~нёрасчленимы. Поэтому~й~змененйя

в строительной технике

или

переход

к

приме-

нению других строительных материалов сейчас

же меняли

и всю

декоративную систему

зда-

ния.

Монументальные сооружения строились

ис-

ключительно

по

заказу князей-

или

церкви.

Лишь

со

второй половины

XII

века

к ним по-

степенно присоединились крупные бояре,

кор-

порации ремесленников

и

торговцев.

На пер-

вых порах, пока

в

данном княжестве

еще не

было

собственных кадров строителей, пригла-

шали

мастеров

из той

земли,

с

которой суще-

ствовали наиболее тесные политические

или

церковные отношения.

В

результате

там, где

сохранялись прочные политические

и

церков-

ные

связи,

сложение самостоятельных архи-

тектурных школ

шло

медленно, наоборот,

обособленность княжеств почти всегда обус-

ловливала

своеобразие

его

зодчества.

Многие

русские земли

в

течение всего

XII

века продолжали

в

архитектуре

в

той или иной

мере следовать

за

Киевом даже тогда, когда

он практически

уже

потерял значение руково-

дящего политического центра Руси.

Так, не-

**ЗДЕЛ

ВТОРОЙ

ИСКУССТВО

XII —

СЕРЕДИНЫ

XIII

ВЕКА

смотря на наличие собственных мастеров, зод-

-ество таких княжеств, как Черниговское и Ря-

занское,

Смоленское, Волынское, почти до

конца XII века сохраняло киевскую традицию.

3 других же землях — Галицкой, Владимиро-

Суздальской, Новгородской, Полоцкой — уже

•<

середине XII века сложились существенно

отличавшиеся от киевской собственные архи-

тектурные школы.

Памятники киевской архитектуры

XII века отличаются от более древних ком-

позиций

и строительной техникой. Кладку стен

ведут теперь исключительно из кирпича и не

прежней,

почти квадратной, а более вытянутой

формы.

Новая

техника позволила отказаться от

кладки «со скрытым рядом» и перейти к более

простой

а исполнении равнослойной кладке,

где

торцы всех рядов кирпичей выходили на

лицевую поверхность стен. Это снижало деко-

ративность поверхностей стен.

Чтобы

не обед-

нить фасады, зодчие

начали

вводить дополни-

тельные, легко выполнимые из кирпича эле-

менты декора — аркатурные

пояски,

многоус-

тупчатые порталы, объединенные в одну ком-

позицию

окна и т. д. Важным элементом фаса-

дов стали массивные полуколонны, прислонен-

ные к лопаткам и делающие стену более плас-

тичной.

При этом полуколоннами усложняли

только промежуточные лопатки, угловые же

оставляли плоскими. Как и в XI веке, каждое

членение фасада завершалось полукруглой за-

комарой.

Поскольку принцип соответствия де-

кора

стены строительному материалу сохра-

нялся, стены, как и

было

прежде, часто не

покрывали штукатуркой.

Памятников киевской архитектуры

XII

века уцелело

мало. Шестистолпные Кирилловская

цер-

ковь

в

Киеве (после

1146) и

несколько меньшая

по

размерам

церковь

в

Каневе (1144) сохрани-

лись

во

всех своих основных частях, хотя снаружи

сильно искажены.

Очень

близка

к ним

церковь

Успения

на

Подоле

в

Киеве (1131—1

136 ,

ныне

не существует).

К

четырехстолпному типу относятся

не сохранившаяся

до

наших дней церковь Васи-

лия

(или

Трехсеят,ительская,

1183) в

Киеве

и

вскрытая

раскопками

м а л'а я

церковь Зарубского

монастыря

на

Днепре.

Несколько памятников XII века сохранилось

в Чернигове. Таков шестистолпный собор

Бориса и Глеба, недавно восстановленный

в первоначальных формах, но без примыкав-

шей галереи, прежний облик которой точно

не установлен. Вероятно, к ее убранству от-

носились найденные здесь при раскопках бе-

локаменные капители, покрытые великолепной

резьбой.

Собор Елецкого мо н а с т ы р я,

также шестистолпный, вместо галереи имел

перед каждым порталом тамбуры-притворы и

завершался трехглавием, редким для памятни-

ков

XII века. В юго-западный угол храма

была

встроена маленькая часовня. Открытый рас-

копками

Благовещенский собор (1186)

роскошью своего убранства соперничал с киев-

скими

постройками XI века: его центральная

часть

была

устлана великолепным мозаичным

полом с изображением павлина. Снаружи

храм опоясывала галерея. Черниговские мас-

тера создали и пример бесстолпного решения,

применявшегося для наименьших по размеру

церквей,

— Ильинскую церковь. Под-

держивающие барабан купола подпружные

арки

опираются здесь не на столбы, а на пило-

ны в углах помещения. Это единственная бес-

столпная церковь XII века, сохранившая своды

и

главу. Фасады некоторых черниговских по-

строек

были частично оштукатурены и расчер-

чены

на квадры, имитирующие кладку из бе-

локаменных блоков. В

этом,

видимо, сказался

интерес к белокаменному зодчеству

Галича

и

Владимирской Руси.

Политически связанное

с

Черниговом Рязанское

княжество следовало архитектурным вкусам своей

метрополии.

Столица княжества

была

огромным,

кра-

сиво

расположенным

на

высоком берегу

Оки

городом,

защищенным гигантскими земляными валами (ныне

городище

Старая Рязань). Здесь раскопками откры-

ты развалины трех каменных храмов,

из них два

отно-

сятся

к

середине

XII

века.

Это

шестистолпные соборы;

один

из них

имел

три

притвора.

Как и в

Чернигове,

в рязанских постройках

при

кирпичной кладке приме-

нялись резные белокаменные детали. Возможно,

что

их

и

возводили мер

н

иго век ие мастера. Рязань,

жив-

шая

в

очень трудных военно-политических условиях,

видимо,

не

имела своих строителей.

К

той же киевской архитектурной традиции

принадлежат памятники стольного города Во-

лыни — Владимира-Волынского. Успенский

собор

(середина XII века, реставрирован в

конце XIX века, ил. 16) отличен от киевских и

черниговских памятников лишь во второсте-

пенных

деталях.

Там же раскопками открыть!

остатки второй подобной, но значительно

меньшей церкви — так называемой Старой

Кафедры.

Одним из наиболее крупных центров мону-

ментального строительства стал в XII веке

Смоленск. Выгодно расположенный между Ки-

евом и Новгородом на великом днепровско-

волховском пути «из варяг в греки», он быстро

богател и усиливал свое военно-политическое

значение в условиях междукняжеской борьбы.

Город

лежал

на живописных высотах левого

берега Днепра, где в эффектном контрасте со-

четались холмы и плато с глубокими извили-

стыми оврагами. Самой природой здесь был

создан рельеф, зовущий зодчих к строитель-

ству. К сожалению, большинство памятников

смоленского

зодчества разрушено и известно

только по раскопкам.

В 1101 году князь Владимир Мономах за-

ложил в Смоленске городской собор. Он не

сохранился, но найденные образцы строитель-

ных материалов (кирпичи, раствор) позволяют

думать, что собор был

начат

южнорусскими