Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

64

РАЗДЕЛ

ЧЕТВЕРТЫЙ.

ИСКУССТВО

КОНЦА

XV—XVI

ВЕКОВ

сударства. Появляются существенные техни-

ческие

новшества: наряду

с

белым камнем

ис-

пользуют кирпич, деревянные связи заменяют

железными,

начинают применять подъемные

механизмы

и т. д.

Русские

и

иноземные масте-

ра вносили

в

московское строительство свой

опыт, учитывая новые требования

и

художест-

венные взгляды. Московское искусство теряло

региональную ограниченность,

оно

станови-

лось общерусским национальным искусством.

Глава

первая

АРХИТЕКТУРА

КОНЦА

XV —

НАЧАЛА

XVI

ВЕКА

Как

и в

предшествующее время, монумен-

тальное строительство Москвы имеет государ-

ственный характер.

Оно

направляется москов-

ским

правительством, сосредоточившим

вни-

мание прежде всего

на

Московском Кремле.

Каменная крепость

1367

года обветшала

и не

отвечала новым требованиям военно-инженер-

ного

дела. Политический престиж Москвы

так-

же требовал создания новых, вполне совре-

менных укреплений

и

одновременно торже-

ственного

обрамления городского центра

и

резиденции

«великого государя» Ивана

III.

В конце

XV

века Кремль возведен заново.

К

этой грандиозной работе были привлечены

итальянские мастера; среди

них

ведущую роль

играл миланский инженер Пьетро

А н т о-

нио

Солари.

В проведенном

с

огромным размахом стро-

ительстве Кремля (1485—1495) использова-

лись достижения

как

русского,

так и

итальян-

ского

военно-инженерного искусства. Кирпич-

ные стены общим протяжением более двух

километров,

с

восемнадцатью башнями оказа-

лись

не

только грозной твердыней,

но и

заме-

чательным архитектурным произведением.

Повторяя

в

основном контуры укреплений

XIV

века, новый Кремль хорошо согласовывал-

ся

с

рельефом. Южная стена

шла

теперь

не

по

кромке кремлевского холма,

а у его под-

ножия,

открывая

вид на

центральный ансамбль

храмов. Вместо широких прямоугольных

зуб-

цов,

применявшихся

в

более ранних русских

крепостях,

стены Московского Кремля венча-

лись узкими двурогими зубцами. Внутрь

кре-

пости

стена открывалась вереницей высоких

арок,

несших боевой

ход, что

позволяло

при

значительной толщине стен разместить

в них

бойницы нижнего яруса

и в то же

время

при-

давало ритмичное членение протяженным

кирпичным

поверхностям. Московский Кремль

поражал современников своей красотой

и ве-

личием;

он

оказал большое влияние

на

разви-

тие русского военного строительства, послу-

жив образцом (главным образом

в

отношении

архитектурных форм)

для

многих русских

кре-

постей

XVI

века.|В

30-х

годах

XVI

века оборо-

нительные р'абст.1

в

Москве были продолжены

сооружением

укреплений Китай-города

(мас-

тер

Пет рок

Малый),

Как

крепость Ивана

III

почти полностью

по-

вторяла план крепости Дмитрия Донского,

так

и

новые храмы возводились

на

местах старых

храмов Ивана Калиты. Москва

как бы

подчер-

кивала этим свои древние связи. Старые

хра-

мы были ветхи

и

тесны;

они не

отвечали

воз-

росшему

политическому значению русской

столицы,

их

сменили новыми.

Первым

был

построен Успенский

со-

бор

(1475—1479,

ил. 68). Его

строителю

—

крупному

итальянскому зодчему Аристоте-

лю Фиораванти было предложено следо-

вать образцу владимирского Успенского собо-

ра

XII

века. Московские государи считали

себя прямыми наследниками владимирских

князей,

и

связь

с

традициями архитектуры

Владимира

была

совершенно определенным

идеологическим

заданием. Фиораванти точно

исполнил

это

задание.

Талантливый

мастер

за

короткое

время успел понять красоту

и

логи-

ку

древнерусской архитектуры

и,

введя

в

свою

постройку

наиболее существенные древне-

русские

формы, творчески соединил

их со

своим,

ренессансным- пониманием архитектур-

ного

пространства. Поэтому созданный

им

храм сочетал традиционные русские черты

с

новыми.

Фиораванти повторил

в

своем соборе

только внешние черты «образца»: пятиглавие,

колончатый пояс, перспективные порталы,

по-

закомарное

покрытие.

В

целом

же он

придал

зданию принципиально новый облик.

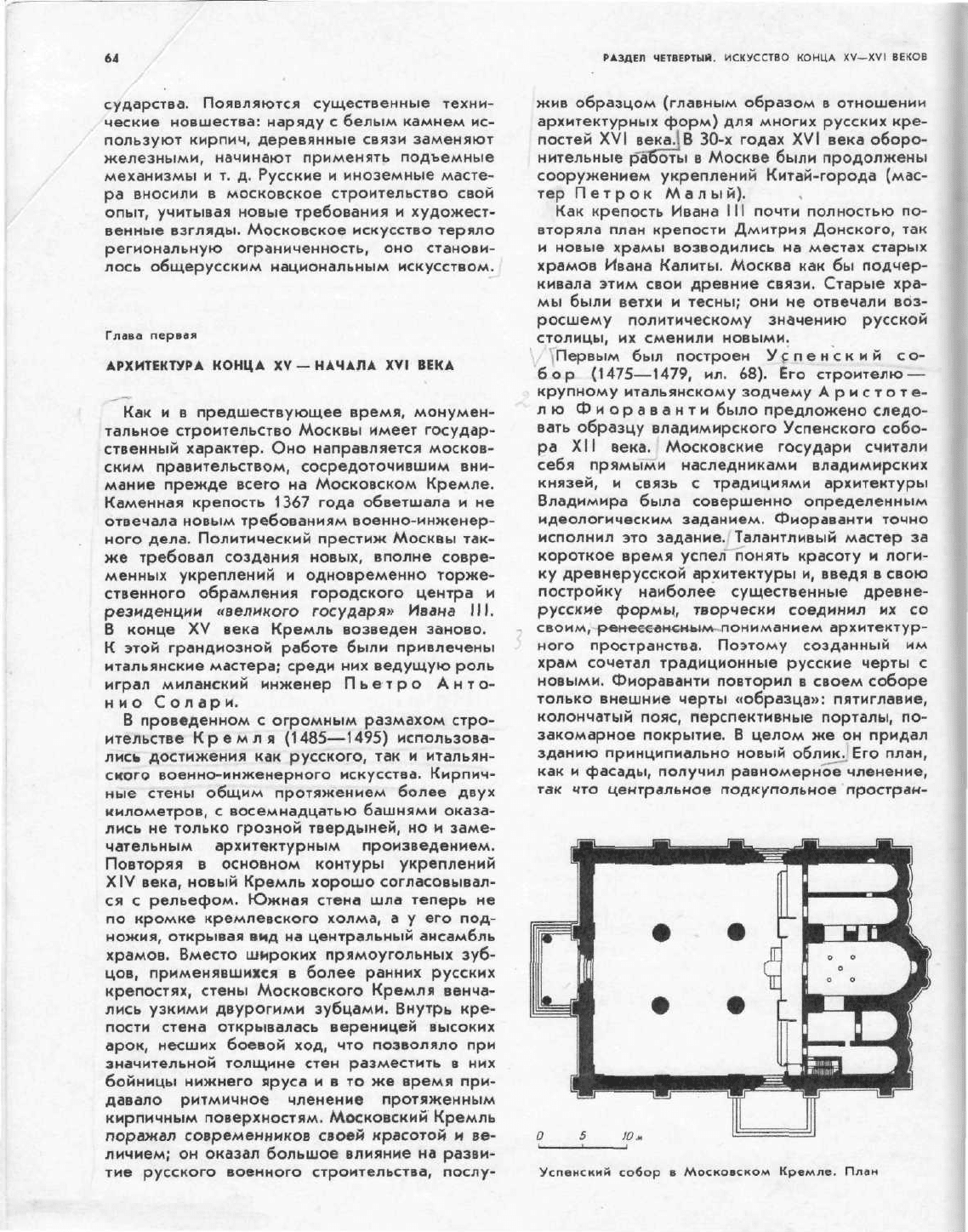

Его

план,

как

и

фасады, получил равномерное членение,

так

что

центральное подкупольное простран-

Успенский

собор

в

Московском

Кремле.

План

чь:£Твгыи

ИСКУССТВО

КОНЦА

XV—XVI

ВЕКОВ

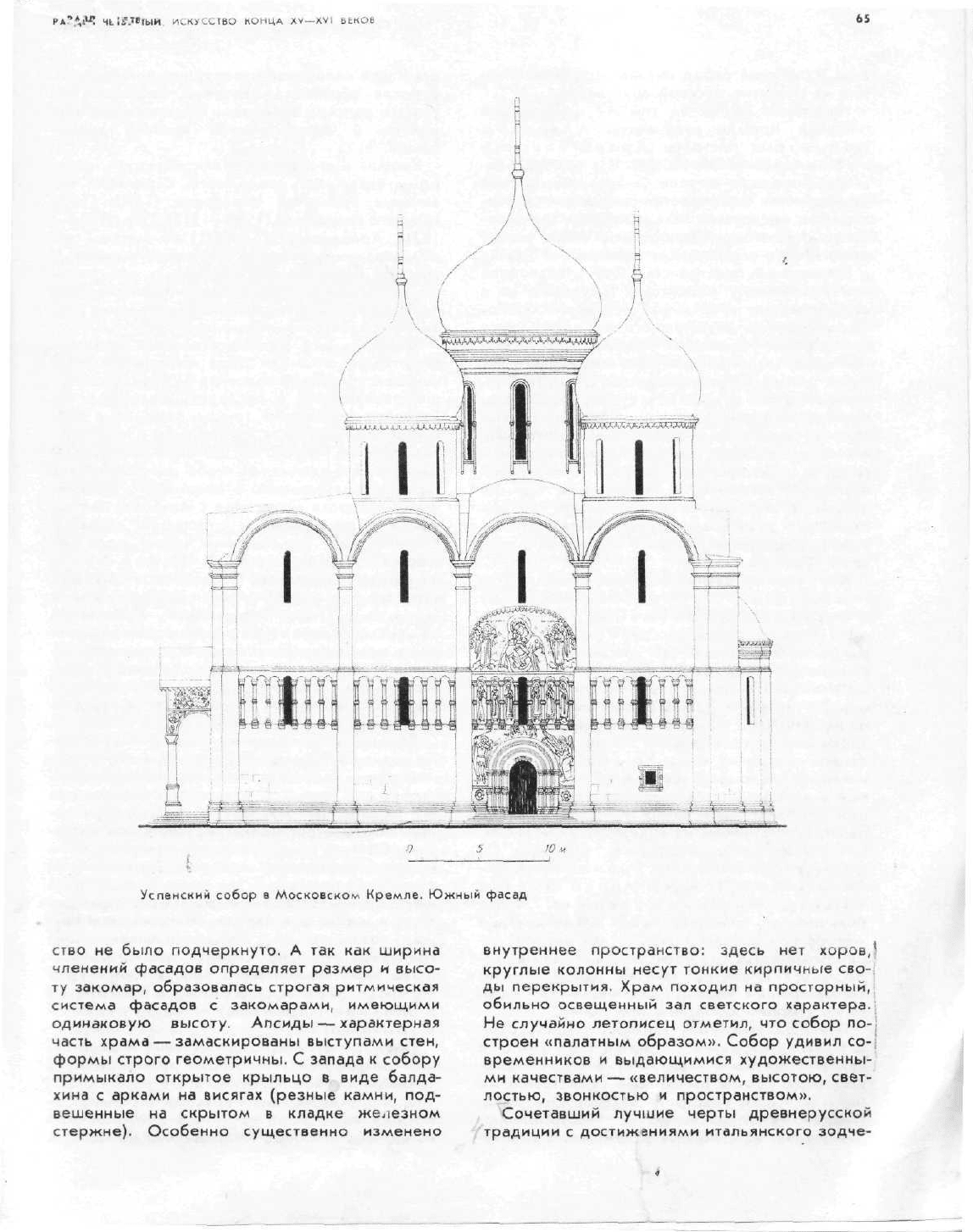

Успенский

собор в Московском

Кремле.

Южный фасад

ство не

было

подчеркнуто, А так как ширина

членений фасадов определяет размер и высо-

ту закомар, образовалась строгая ритмическая

система фасадов с закомарами, имеющими

одинаковую высоту. Апсиды — характерная

часть храма — замаскированы выступами стен,

формы строго геометричны. С запада к собору

примыкало открытое крыльцо в виде балда-

хина с арками на еисягах (резные камни, под-

вешенные на скрытом в кладке железном

стержне).

Особенно существенно изменено

внутреннее пространство: здесь нет хоров,!

круглые колонны несут тонкие кирпичные сво-

ды перекрытия,

Храм

походил на просторный,

обильно освещенный зал светского характера.

Не случайно летописец отметил, что собор по-

строен

«палатным

образом». Собор удивил со-

временников и выдающимися художественны-

ми

качествами — «величеством, высотою, свет-

лостью, звонкостью и пространством».

Сочетавший

лучшие

черты древнерусской

традиции с достижениями итальянского зодче-

РАЗДЕЛ

ЧЕТВЕРТЫЙ.

ИСКУССТВО

КОНЦА

v—XVI

ВЕКОВ

ства, Успенский собор оказал огромное влия-

ние на развитие русской архитектуры.

Несколько позже на той же центральной

площади Кремля итальянцем Алевизом

Новым был построен Архангельский

собор

(1505—1509, ил. 69). Как зодчий Але-

виз

значительно уступал Фиораванти; у себя

на родине он был известен скорее как скульп-

тор {его настоящее имя — Альвизе да Мон-

таньяна). Поэтому Архангельский собор вносит

мало нового в отношении композиции здания

и

организации пространства. Собор возводили

как

усыпальницу московских государей, но в

его

облике нет ничего мрачного; храм обрабо-

тан наподобие двухэтажного палаццо в

духе

архитектуры Ренессанса, ЗЗакомары, отделен-

ные сложным антаблементом, заполнены пыш-

ными резными раковинами; пилястры, расчле-

ненные на два яруса, как и стены, обработаны

филенками и завершены классическими

капи-

телями. Первый ярус, оформленный аркадами,

имел украшенные богатой орнаментальной

резьбой и расписанные краской и позолотой

порталы. { Появление в Московском Кремле

здания,

столь широко и откровенно оформ-

ленного в

духе

архитектуры Ренессанса, зна-

меновало усиление светских тенденций в рус-

ской

культуре.

В отличие от главных построек Кремля Бла-

говещенский

собор (1484—1489, ил. 70)

и

церковь Ризположения (1484—1486,

ил.

71), построенные русскими мастерами, го-

раздо более связаны со старыми русскими

традициями.

Это храмы, поднятые на высокий

цокольный этаж—подклет и окруженные от-

крытой галереей. Аркатурно-колончатый пояс

на их

фасадах

и апсидах — дань владимирской

традиции.

Благовещенский собор, сменивший

старую постройку конца XIV века, был перво-

начально

трехглавым и сохранял хоры, связан-

ные с дворцом, представлявшим собой слож-

ный комплекс деревянных и новых каменных

палат, поставленных на подклетах и соединен-

ных открытыми переходами и террасами. От

дворца сохранился корпус Грановитой па-

латы

(1487—1491;

зодчие Марко Фрязин

и

Пьетро Антонио Солари, ил. 72). Это

большой зал, площадью около 500 квадратных

метров при высоте более девяти метров, пе-

рекрытый четырьмя крестовыми сводами, схо-

дящимися в центре зала на одном столбе;

торжественная открытая лестница

вела

в пала-

ту со стороны Соборной площади.

Завершал ансамбль высокий

«столп»

хра-

ма-колокольни Ивана Великого

(1505—1508,

Бон Ф р я з и н)

г

В первоначаль-

ном виде здание

было

ниже существующего

ныне (его верх надстроен в 1600). Оно пред-

ставляло исключительную по красоте пропор-

ций башню из стройных восьмериков с арка-

дами для колоколов наверху каждой призмы.

Строгая обработка плоскими лопатками на

углах и легкими карнизами подчеркивала изя-

щество и торжественное величие храма-

башни.

Кремль и его здания стали образцом, кото-

рому стремились подражать. Строители ве-

личавых

крепостей Новгорода (1490—1 500),

Нижнего Новгорода (1500—1511),

Тулы

(1514—

1521),

Коломны (1525—1531) во многом ис-

пользовали инженерный и архитектурный опыт

Москвы.

Как и Московский Кремль, эти крепо-

сти

не только крупные военно-инженерные со-

оружения, но и прекрасные произведения рус-

ского

градостроительного искусства.

Выдающимися художественными памятни-

ками

были ансамбли ряда монастырей, сло-

жившиеся в первой половине XVI века и совер-

шенствовавшиеся в последующее время. Их

изучение показывает тонкое понимание рус-

скими

зодчими связи архитектуры с ландшаф-

том,

умение искусно построить план ограды и

расположить здания так, чтобы они образовали

гармоничное единство и открывались входив-

шему в ворота монастыря с наиболее выгод-

ной в художественном отношении стороны.

Крупнейшими памятниками такого рода яв-

ляются монастыри Кирилло-Бело-

зерский,

Троице-Сергиев в

Загор-

ске,

Борисоглебский под Ростовом

Великим.

Автор последнего — ростовский

зодчий Григорий Борисов — создал

здесь оригинальную планировку: центром ан-

самбля является не храм, а открытая пря-

моугольная площадь, по краям которой

расположены собор, трапезная и другие

здания.

Важным новым явлением в развитии русско-

го

зодчества

начала

XV! века был значитель-

ный рост каменного гражданского строитель-

ства. В это время в крупнейших монастырях

все чаще сооружают монументальные трапез-

ные

палаты

— постройки полусветского харак-

тера.

Обычно

это двухэтажные здания, крытые

высокой деревянной кровлей. Верхний этаж

занимали просторный зал трапезной с одним

центральным столбом и сводчатым перекры-

тием и небольшая церковь. Нижний этаж слу-

жил хозяйственным целям. Внешний облик

трапезных отличался строгой простотой. Луч-

шими

памятниками этого типа являются тра-

пезные монастырей Андроникова

в Москве (1504—1506) и Пафнутьево-

Боровского

(1511).

Продолжается в конце XV века и дальней-

шая разработка композиции храмов в

духе

традиций первой половины этого века. Покры-

тия,

образуемые тремя ярусами закомар, ста-

новятся еще более пышными и торжествен-

ными,

чем в соборе Андроникова монастыря.

РАЗДЕЛ

ЧЕТВЕРТЫЙ. ИСКУССТВО КОНЦА

XV—XVI

ВЕКОВ

67

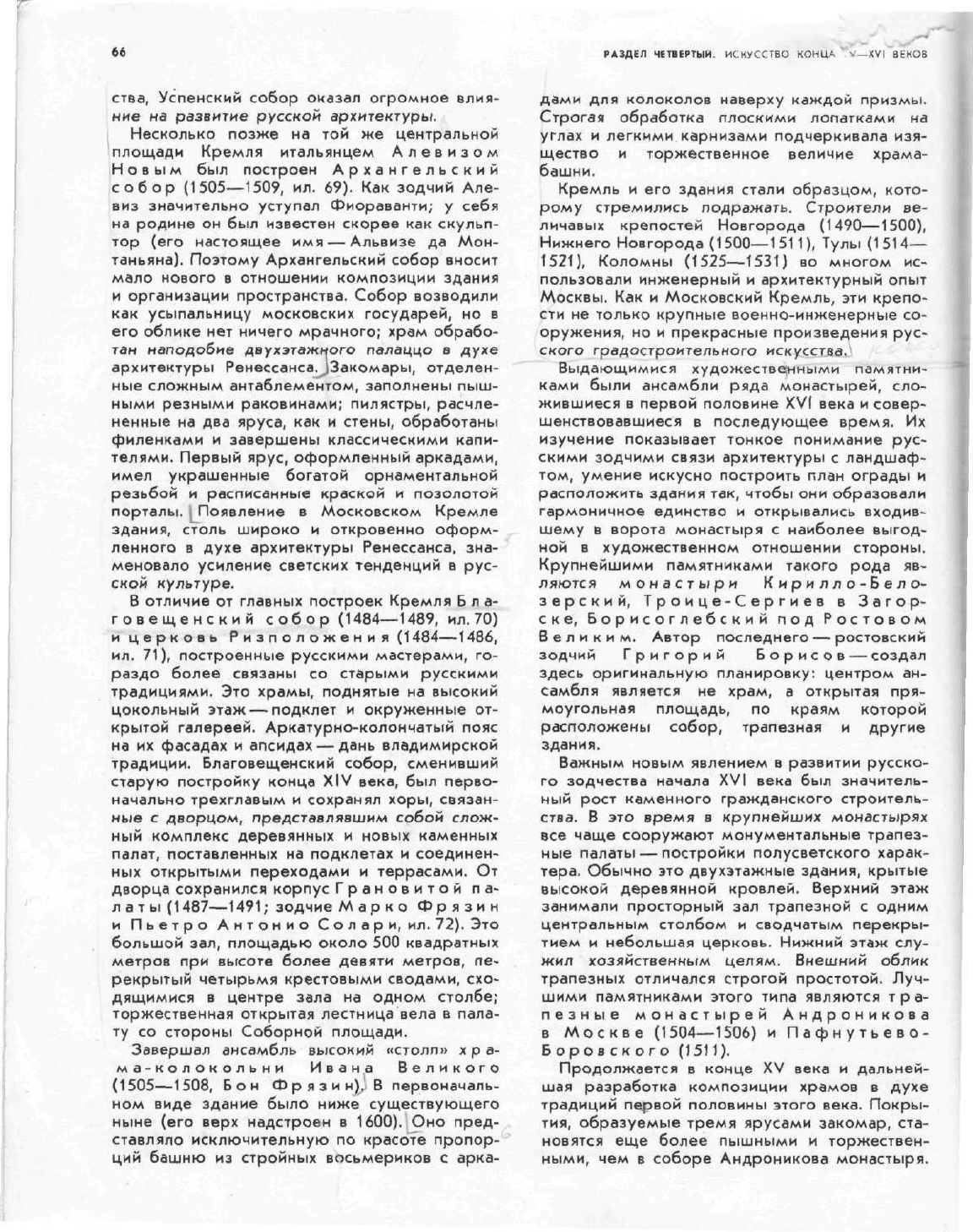

Собор Рождества Богородицы Ферапонтова монасты-

ря.

Реконструкция

К. К.

Романова

Храмы

часто подняты

на

высокий подклет,

за-

нимающий большую площадь,

чем сам

храм,

и поэтому создающий

с

трех сторон здания

галерею,

на

которую ведут лестницы. Хороши-

ми

примерами могут служить соборы север-

ных Кирилло-Белозерского

и

Ферапонтова

мо-

настырей. Стройный

и

нарядный собор

Рож-

дества Богородицы Ферапонтова

монастыря (1490) поднят

на

подклете,

об-

разующем широкое гульбище; верх здания

украшают спокойные ярусы килевидных зако-

мар.

Более массивный

и

величественный

Ус-

пенский

собор Кирилло-Белозер-

ского

монастыря (1497, зодчий Прохор

Ростовский)

не

имеет подклета.

В

это же

время

— на

рубеже

XV и XVI

веков

появляется

в

Москве,

а

затем

получает

широ-

кое

распространение

и за ее

пределами

тип

«посадского» храма

—

бесстолпной кубиче-

ской

одноглавой церковки

с

трехлопастным

завершением фасадов.

Эти

маленькие здания

перекрывались крестчатым сводом,

то

есть

сомкнутым сводом, перерезанным двумя

вза-

имно-перпендикулярными узкими цилиндри-

ческими сводиками.

На

месте

их

пересечения

ставили небольшую световую главку.

Таковы

московские церкви Трифона

в

Напрудном, Николы

в

Мясниках

(не

сохранилась)

и

многие другие. Простота внешнего

вида, интимность

и

камерность пространства резко

отличают

эти

церкви

от

величественных

и

парадных,

полных

официальной представительности храмов

Московского

Кремля

и

крупных монастырей.

Глава

вторая

ЖИВОПИСЬ КОНЦА

XV

—НАЧАЛА

XVI

ВЕКА.

ДИОНИСИИ

Развитие русской живописи конца

XV—XVI

веков,

как и

развитие зодчества этой поры,

в

первую очередь определялось таким важней-

шим историческим событием,

как

образова-

ние Русского централизованного государства,

сопровождавшееся значительными социаль-

ными сдвигами.

Ростом социальных противоречий обуслов-

ливается сложный характер мировосприятия

человека конца

XV—начала

XVI

столетия.

Ко-

нец

XV

века

был

временем торжества иосиф-

лянства, проводившего ортодоксальную линию

русской

церкви

и

ратовавшего

за

подчинение

интересов церкви интересам

феодальной

мо-

нархии. Вместе

с тем

значительно усиливаются

еретические движения. Борьба иосифлян

с

еретиками придает напряженный характер

русской

общественной жизни этого времени.

Основной задачей искусства становится

про-

славление Русского централизованного госу-

дарства.

Это

расширяет идейное содержание

искусства,

придает политический смысл

мно-

гим

произведениям живописи.

В

искусство

XVI

века проникает

все

больше светских мотивов,

все больше живых, занимательных сцен.

Вме-

сте

с тем как

выражение противоположных

тенденций строгая регламентация сюжетов,

иконографических переводов

и

образцов

ско-

вывает

творческое развитие искусства, зача-

стую придает

ему

холодный, официальный

ха-

рактер.

Постепенно появляются произведения

догматические, долженствующие разъяснять

и доказывать основные положения официаль-

ной религии.

Крупнейшим представителем московской

школы живописи конца

XV

века

был

Диони-

сий

(родился, вероятно, около

1440,

умер

после 1503).

В

отличие

от

Рублева

Дионисий

не

был

иноком.

Его два

сына—Владимир

и Феодосии

—

также

были

живописцами

и

помогали

ему в его

работах.

Ранний период творчества мастера (60-е

—

70-е

го-

ды), проходил

в

Пафнутьево-Боровском

монастыре.

Из

многочисленных работ, созданных

им

s эти

годы, ничего

не

сохранилось.

В

80-х

годах

ДИОНИСИЙ

вызывают

в

Москву. Здесь

он

выполняет

ряд

заказов:

в

летописи говорится

о

боль-

шом многоярусном иконостасе, написанном

в

1481 году

в

московский Успенский собор

по заказу ростовского архиепископа. Иконостас

был

выполнен Дионисием совместно

с

тремя другими

мас-

терами Тимофеем, Ярцом

и

Коней.

В

«Ска-

зании

о

Каменном монастыре» сообщается

еще об

одном иконостасе Дионисия, написанном

в 1482

году

по заказу угличского князя Андрея.

Обе эти

работы

не сохранились.

68

рдздел

ЧЕТВЕРТЫЙ,

ИСКУССТВО

КОНЦА

XV—XVI

ВЕКОВ

По-видимому, в 80-х годах XV века

были

со-

зданы фрески алтарной части Ус-

пенского

собора Московского Кремля.

Некоторые из них дошли до наших дней. На

каменной алтарной преграде изображены по-

луфигуры святых и композиция

«СПЙС»

над

входом в северный Петропавловский придел.

В самом Петропавловском приделе сохрани-

лась

композиция

«Сорок

мучеников севастий-

ских»

(на южной стене), а в жертвеннике глав-

ного

алтаря

—

«Три

отрока в пещи огненной».

Кроме

того, частично сохранились росписи По-

хвальского придела:

«Похвала

Богоматери» на

своде и

«Поклонение

волхвов»

на северной

стене. Изображение

«Рождества

Иоанна Пред-

течи»

на южной стене того же придела перво-

начально,

до перестройки алтарной части со-

бора,

относилось к росписи прилегавшего к

Похвальскому Дмитровского придела. Из всех

этих фресок, выполненных, по-видимому,

груп-

пой

мастеров, работавших вместе с Дионисием

в Успенском соборе, кисти Дионисия с наиболь-

шей вероятностью можно приписать

«Покло-

нение

волхвов»

в Похвальском приделе (ил. 74),

Конец 80-х годов и, вероятно, 90~е годы Дионисий

работает в Иосифово-Волоколамском монастыре.

Сохранились сведения о росписи монастырской церк-

ви,

выполненной

артелью

мастеров под руководст-

вом Дионисия, о большом четырехъярусном иконоста-

се

и множестве

икон,

написанных в монастыре Диони-

сием

и его сыновьями.

Из всего этого обилия икон и фресок, выполненных

мастером в 80-х — 90-х годах для Волоколамского

монастыря, до настоящего времени ничего не обна-

ружено. Но к этому времени относится икона

"Богоматерь О дигитри »»

(

Г

ТГ),

согласно ле-

тописи,

написанная на обгоревшей so время пожара

1482 года доске византийской иконы Богоматери. По

сравнению с другими достоверными произведениями

Дионисия,

эта икона кажется несколько суховатой и

официальной.

В 1502—1503 годах Дионисием совместно с

двумя его сыновьями и

артелью

художников

была

исполнена роспись собора Рож-

дества Богородицы в Ферапонто-

вом монастыре. Эта роспись посвящена

теме

похвалы

Богородице.

В трех больших

люнетах

центральной части

храма представлены крупные торжественные

композиции:

«Собор

Богородицы»,

«Похвала

Богородице» и

«Покров

Богородицы». В цент-

ре каждой из них помещена фигура Богомате-

ри,

восседающей с младенцем на коленях или

же стоящей с покровом в руках на

фоне

высо-

кого

пятиглавого собора. Вокруг многолюдны-

ми

группами расположились славословящие

Богоматерь святые и простые смертные. Яркие,

красочные сочетания, пестрые узоры одежд и

архитектуры, радужный ореол вокруг фигуры

Богоматери,

множество цветов и трав создают

впечатление праздничное, торжественное.

Во втором ярусе фресок, тянущихся по сте-

нам и столбам центральной части храма, под-

робно иллюстрирован

«Акафист

Богородице»

(хвалебное песнопение). Повторяющийся в

каждой композиции стройный темно-вишне-

вый силуэт ее фигуры на

фоне

бледно-розо-

вых и золотисто-охристых горок или зданий

придает всему циклу фресок смысловое и

композиционное

единство.

По плоскостям арок расположены

целые

гир-

лянды

разноцветных круглых медальонов с по-

грудными изображениями святых. Снизу они

воспринимаются как красивый узор и усилива-

ют общее впечатление нарядности и празднич-

ности.

На сводах боковых приделов идущие в

два яруса евангельские сцены завершаются

группами

фигур, размещенных полукругом за

пиршественными столами. Здесь представлены

сцены на сюжеты евангельских притч,

Утром и вечером, когда солнце заглядывает

в узкие окна храма и зажигает янтарем туск-

лую охру фресок, роспись производит впечат-

ление особенно торжественного и радостного

славословия в красках. Это и составляет глав-

ное содержание всей росписи.

Фрески

ясно обнаруживают различные жи-

вописные манеры. Считают, что кисти самого

Дионисия

бесспорно принадлежит порталь-

ная фреска

«Рождество

Богороди-

ц

ы» (ил. V).

Кисти

Дионисия, его учеников и помощников

принадлежит и созданный для собора Рож-

дества Богородицы Ферапонтова

монастыря большой многоярусный ико-

ностас. От иконостаса дошли до нашего

времени несколько икон деисусного ряда

(ГРМ,

ГТГ, Музей Кирилло-Белозерского мо-

настыря) и местные иконы —-

«Сошествие

во

ад» и

«Одигитрия»

{обе—ГРМ). Трудно ска-

зать, принадлежат ли эти иконы самому Дио-

нисию или они

были

написаны кем-то из его

учеников. Сохранились также две иконы из

иконостаса Павло-Обнорского мо-

настыря. На обратной стороне одной из

них —

«Спас

в

силах»

(ГТГ), составлявшей

центр деисусного чина, обнаружена надпись,

свидетельствующая об авторстве Дионисия, и

дата

исполнения—1500 год. Это дает основа-

ние для атрибуции Дионисию второй из сохра-

нившихся икон этого иконостаса —

«Распя-

тие»

(ГТГ, ил. 76). Колорит ее поражает свет-

лостью, обилием белого в сочетании с различ-

ными оттенками лимонно-желтого, розового,

с вкрапленными кое-где пятнами алого; по-

строение пронизано движением, фигуры со-

ставляют динамичные группы, возникающие,

распадающиеся и образующие новые сочета-

ния,

в которых большую роль играют

компози-

ционные паузы. Икона

«Распятие»,

так же как и

портальная фреска Рождественского собора,—

самые совершенные творения Дионисия.

С именем этого мастера все исследователи

настойчиво связывают и две большие житий-

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ИСКУССТВО

КОНЦА

XV

—XVI

ВЕКОВ

ные иконы митрополита

Петра

(Ус-

пенский собор Московского Кремля) и мит-

рополита

Алексея

из Успенского

собора Московского Кремля (ГТГ,

ил, 77).

8 среднике каждой иконы представлена фигура

митрополита в полном облачении. В одной руке он

держит евангелие, другой—благословляет. Торжест-

венная поза, ритуальный жест придают митрополитам

царственное величие. В клеймах помещены житийные

сцены,

где они выступают в роли мудрых правителей

церкви,

принимающих непосредственное участие Й

государственной деятельности.

В ряде клейм митрополиты изображены как осно-

ватели

и строители монастырей и храмов (ил. 75).

В среднике обеих икон фигура митрополита в светлом

саккосе

(вид

облачения)

с темно-вишневыми крестами

помещена на светло-зеленом фоне, и это придает

иконам торжественный праздничный характер.

Высокие и стройные человеческие фигуры в клей-

мах, медленные, ритмически размеренные жесты,

архитектура, простая и строгая по формам, заполня-

ющая зачастую весь фон клейма, пейзаж с грядами

далеких

светлых

горок, тонкими деревьями, цветами

и травами, обилие

светлых

тонов: бледно-розового,

бледно-зеленого, желтоватого — все это рождает впе-

чатление

светлого простора и ясной гармонии.

Один из

замечательных

памятников живопи-

си

рубежа XV и XVI веков —

большая

икона

«А покалипсис» (Успенский собор Москов-

ского

Кремля, ил. 73). Она находится вне кру-

га

искусства Дионисия.

Изображены толпы молящихся в

белых

одеждах;

охваченные

единым порывом, они

склоняются перед агнцем. Вокруг них развер-

тываются величественные видения Апокалип-

сиса:

высятся стены белокаменных городов,

витают ангелы, их полупрозрачные фигуры,

как

бы нарисованные пером и слегка подкра-

шенные, контрастируют с черными и темно-

коричневыми фигурами демонов. Занимая

несколько обособленное место в иконописи

своего

времени, эта икона свидетельствует о

существовании в живописи, так же как и в

архитектуре рубежа XV и XVI веков, связей с

искусством

и культурой итальянского Возрож-

дения.

4

Глава

третья

АРХИТЕКТУРА XVI

ВЕКА

Московская

архитектура рубежа XV и XVI

веков

стала

общерусским явлением. В про-

цессе бурного строительства, развернувшего-

ся на обширной территории России и особен-

но при перестройке Московского Кремля, раз-

личные

традиции слились в русле богатого и

яркого

зодчества Русского централизованного

государства. В XV! веке только в Пскове и Нов-

городе

еще сохранялись местные особенности,

однако даже и новгородская архитектура бы-

стро

теряла

свои самостоятельные черты, под-

чиняясь московскому зодчеству.

Укрепление экономики государства привело

в XVI веке к интенсивному развитию монумен-

тального строительства на всей его террито-

рии.

Многочисленные, часто крупные здания

возводили в Москве, в больших и

малых

горо-

дах, монастырях, боярских

усадьбах.

В XVI ве-

ке

построено больше каменно-кирпичных со-

оружений,

чем за все предшествующие шесть

веков развития русского монументального зод-

чества. Разнообразие типов церковных зданий

удовлетворяло самые различные потребности.

Городские и монастырские соборы обычно бы-

ли крупными пятиглавыми храмами. В период

20-х — 80-х годов в них сильно ощущалось вли-

яние форм Успенского собора Московского

Кремля, Правда, ни в одной постройке русские

зодчие не повторили таких характерных осо-

бенностей собора Фиораванти, как деление

фасадов на равные прясла, одинаковые по вы-

соте закомары, круглые внутренние столбы.

Воздействие композиции Успенского собора

сказывается в таких постройках, как Софий-

ский

собор в Вологде

(1

568—1 570), с о-

боры Смоленский Новодевичьего

монастыря в Москве (1 524—1525), Успен-

ский

Троице-Сергиева монастыря

(1559—1585) и ряд других. Несколько более

самостоятельный вариант переосмысления

традиций и форм владимиро-суздальской ар-

хитектуры можно видеть в ростовском Ус-

пенском

соборе (по-видимому, конец

XV—

начало

XVI века). Значительно реже

встречаются мотивы пышного итальянского де-

кора

Архангельского собора.

В небольших монастырях обычно строили

скромные четырехстолпные одноглавые или

трехглавые храмы, часто используя традицион-

ный московский тип церкви на подклете, с ба-

рабаном, приподнятым на ступенчато-повы-

шенных арках.

Таковы

соборы Симонова монастыря

в Москве (перестроен в 1549), Покрове •-; э

монастыря в Суздале(1 510—1 518). Про;

ли применять перекрытие с тремя ярусами за--

-,.-.-,

(Успенский собор Княгинина моне

ря во Владимире).

Для маленьких посадских церквей по-преу<мему

использовали бесстолпную конструкцию с крестчаты

сводом и трехлопастным завершением фасадов, как

в церквах Зачатия

Айны

что в У г в \ в

Москве,

Исидора Блаженного в Рос

ве Великом (1566, зодчий Андрей Малой).

В этой обстановке бурного строительства за-

кономерно

нашла

продолжение и переработка

типа крестовокупольного храма. В соборе

Рождественского монастыря в Мо-

скве

(1501—1505), близкого по композиции

собору Андроникова монастыря, при понижен-

ных

углах

куба глава поднимается на ярусах ко-

кошников,

образуя как бы столп, вырастающий

из

сводов перекрытия. Еще сильнее эта'тенден-

ция в соборе Старицкого Успенско-

70

РАЗДЕЛ

ЧЕТВЕРТЫЙ.

ИСКУССТВО

КОНЦА

XV—XVI

ВЕКОВ

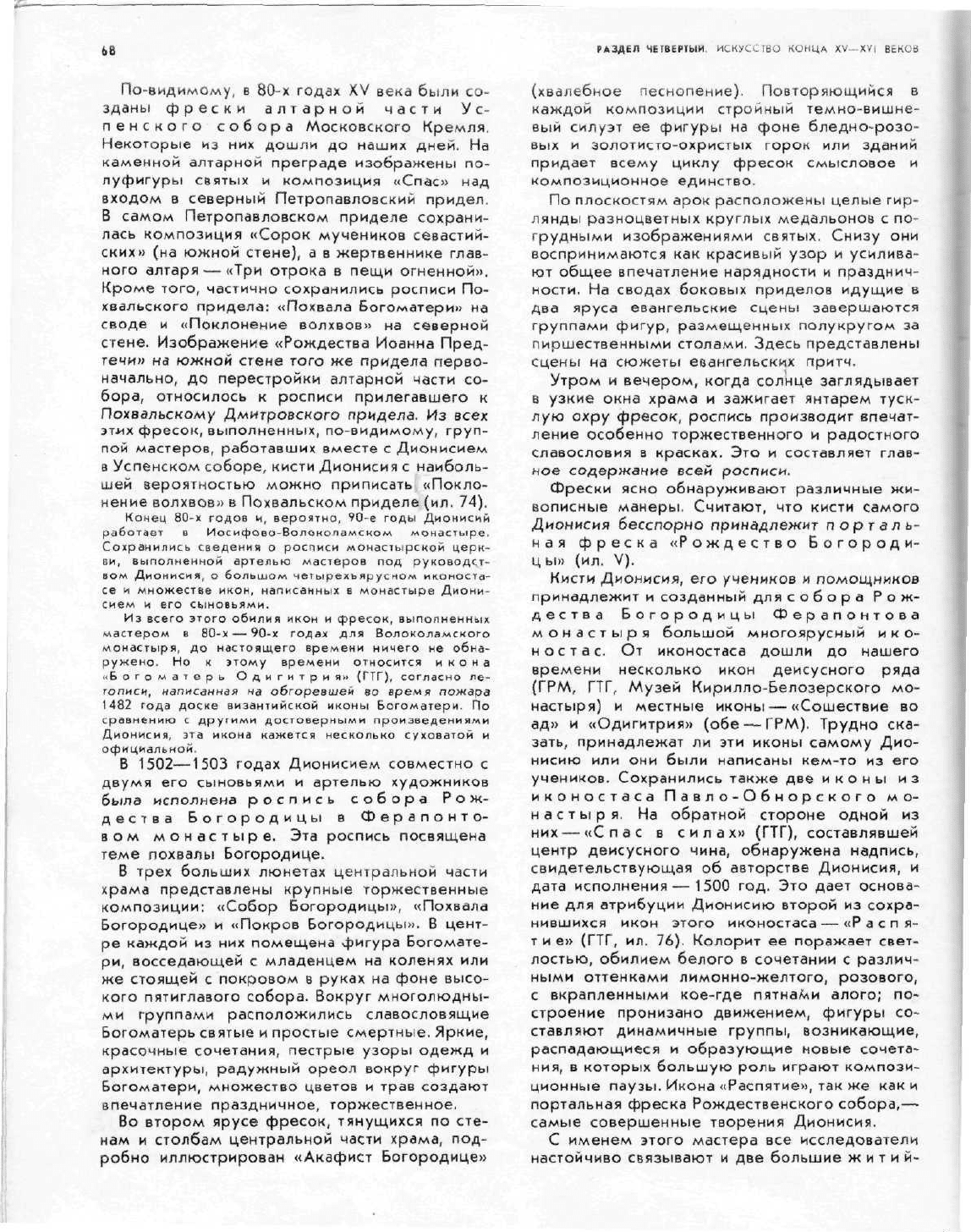

Собор Василия Блаженного

е

Москве. Разрез

го

монастыря (около 1535),

где

пять глав

столь

же

сильно приподняты

над

основным

объемом

и

украшены кокошниками

в

основа-

нии,

а

здание

в

целом обрело пирамидаль-

ность благодаря высоко поднятой центральной

главе

и

резко пониженным боковым. Здесь

от-

рицание крестовокупольнои системы доведено

до крайнего предела. Объем пятиглавого

хра-

ма

как бы

распался

на

пять сросшихся

и

сопод-

чиненных центральному столпов. Дальнейшее

развитие

освободило

эту

новую композицию

от

ее

крестовокупольнои основы.

Церковь Усекновения главы

Иоанна Предтечи

в

селе Дьяково

под

Москвой (1547?, теперь

в

черте Москвы,

ил.

81), построенная

в

память венчания Ивана

Грозного

на

царство, знаменует резкий скачок

в этом медленно нараставшем процессе.

Ее

композиция

представляет сочетание пяти вось-

мериков

—

большого центрального

и

четырех

малых,

соединенных открытыми папертями.

Мощные

и

коренастые призмы столпов обра-

ботаны филенками

и

карнизами. Переход

к гла-

вам угловых столпов образован тремя ярусами

треугольных кокошников-фронтончиков

и

восьмигранными

барабанами. Восьмерик цент-

рального столпа, увенчанный пышным карни-

зом,

сочетает

в

переходе

к

главе полукруглые

и

треугольные кокошники. Необычна форма

барабана главы

с

восемью полуцилиндрами

по

его

окружности. Сложный наружный объем

храма превосходно связан

с

конструкцией

сме-

лым применением

в

интерьере мотива

кре-

постных машикулей

для

перехода

от

приз-

мы центрального столпа

к

барабану.

В

дьяков-

ской

церкви преобладают прямые линии

(дву-

скатные кокошники, восьмигранная форма

ба-

рабанов глав боковых столпов, горизонтали

карнизов

и

пр.),

что

свидетельствует

о

воздей-

ствии

форм деревянной архитектуры.

В

отли-

чие

от

статичности пятиглавых храмов кресто-

вокупольного типа

в

дьяковской церкви,

в

сложной игре

ее

форм

и

деталей

с

силой

вы-

ражена борьба покоя

и

движения, Характер

движения своеобразен.

Это

напряженный

и за-

кономерный

органический рост одной формы

из

другой,

из

гигантских

«лепестков»

кокошни-

ков

как бы

вырастают

«плоды»

глав.

Рассмотренный выше процесс начиная

с

XII—XIII

веков

вел, в

конечном счете,

к раз-

работке динамической высотной композиции

храма. Воздействие этой темы проявилось,

в

частности,

в

столпе Ивана Великого

в

Москов-

ском

Кремле

и не

дошедшей

до нас

столпооб-

разной

церкви Григория

в

Хутын-

ском

монастыре близ Новгорода

(1535—1538,

тверской мастер

Е р м о л а). Вы-

сотная композиция

с

наибольшей силой

и яс-

ностью выражала идеи власти

и

могущества,

величия

и

господства,

делала

здание своеоб-

разным монументом.

Большую роль

в

сложении нового типа

хра-

ма-памятника сыграло народное деревянное

зодчество,

и в

частности высотные, увенчанные

шатрами церкви, обладавшие огромной выра-

зительностью.

Еще в 1493

году мастер Мишак

Володин срубил

на

Вологодском посаде заме-

чательный

шатровый храм Вознесения, окру-

женный живописными гульбищами папертей.

Источники упоминают

о

«великих»

деревянных

храмах «шатром вверх», сооруженных

в XV—

XVI

веках. Некоторое представление

о них да-

ют более поздние памятники русского Севера

конца

XVI—начала

XVII

века, например соро-

каметровая

И л ь и н с к а я

церковь

в Вый-

ском

погосте (1600). Деревянное шатро-

вое зодчество дало сильный толчок развитию

высотной композиции каменных культовых

зданий,

а

технический прогресс

и

объединение

в Москве лучших русских

и

иноземных зодчих

обусловили блистательное

и

стремительное

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ИСКУССТВО

КОНЦА

XV —XV!

ВЕКОВ

71

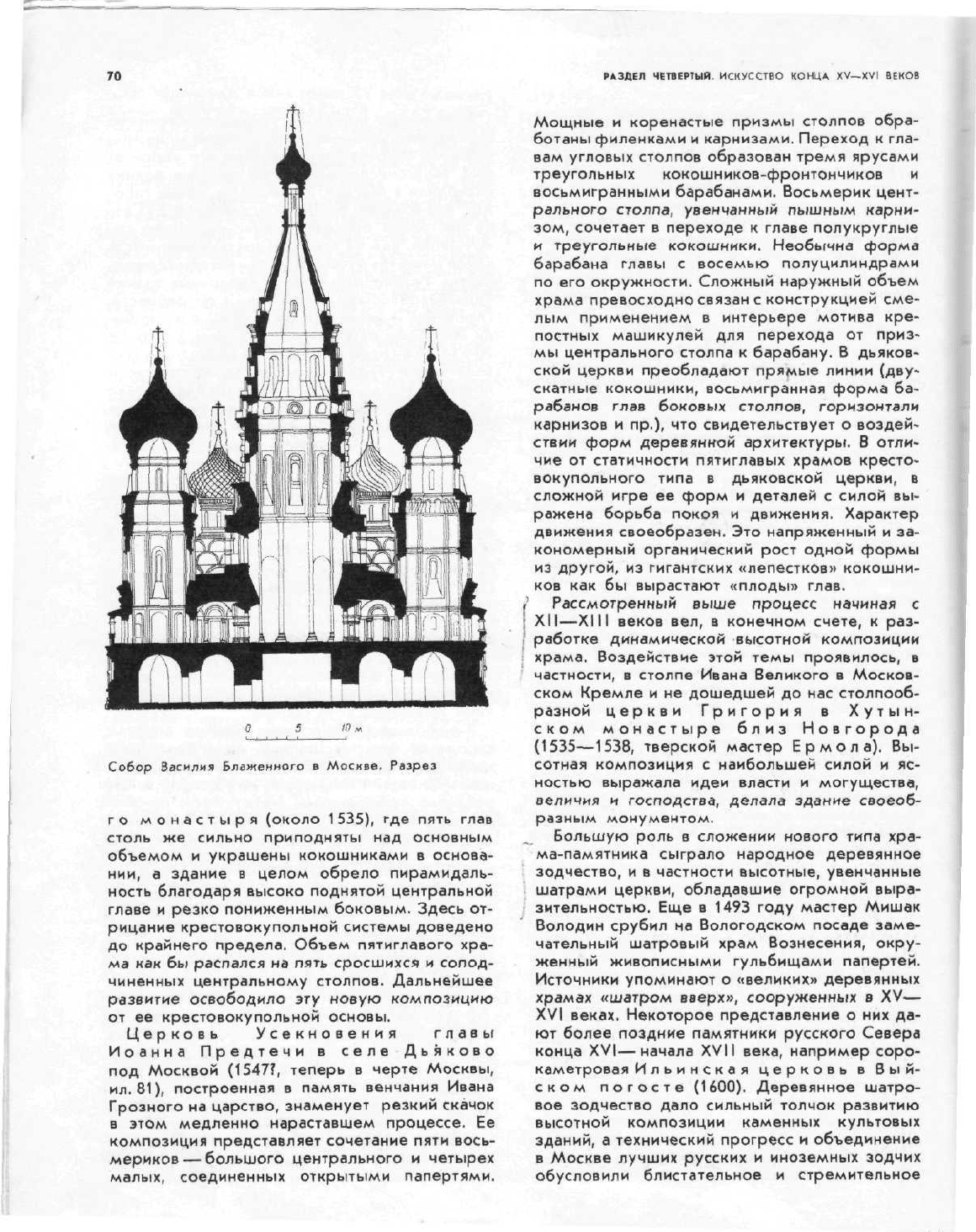

Собор Василия Блаженного в Москве.

План

конструктивное решение этой сложной худо-

жественной задачи.

Церковь Вознесения в царском селе

Коломенском (1532, ил. 82) — хронологи-

чески первый и самый выдающийся памятник

каменной шатровой архитектуры. Он резко

порывает с привычным образом пятиглавого

крестовокупольного храма. Композиция церк-;

ви Вознесения складывается из

четырех

основ-

ных элементов; подклета, мощного четверика

с выступами, образующими крестообразный

план, восьмерика и шатра с главкой. Совре-

менник справедливо отметил, что храм по-

ставлен «на деревянное

дело»,

то есть наподо-

бие деревянной шатровой церкви. На уровне

подклета храм окружают открытые галереи-

гульбища на аркадах с живописно раскинутыми

лестничными всходами. Все элементы наруж-

ной обработки здания подчеркивают его вер-

тикальную устремленность:

«стрелы»

на пло-

скостях стен, три яруса килевидных кокошни-

ков при переходе к восьмерику; даже в осно-

вании шатра зодчий не поместил горизонтали

карниза,

заменив его поясом легких кокошни-

ков.

По граням шатра пущен гигантский орна- \

мент из граненых камней в виде сетки, петли \

которой

как бы растягиваются, сдерживая

стремительное движение вверх.

Таким же единством и движением проник-

нут интерьер храма со стройными пилястрами

и теряющимся в высоте пространством шатра.

В

деталях

здания широко использованы моти-

вы итальянской ренессансной архитектуры.

Культовый смысл здания почти не

выявлен

в

его

образе, а маленькая церковная главка

почти незаметна в композиции шестидесяти-

метровой башни. Образ храма выражает не

столько мистическую идею вознесения, сколь-

ко

идею неудержимого физического роста,

как

бы черпая силу из земли раскинутыми га-

лереями. Три парадные лестницы создают поч-

ти органическую связь с природой, служа сое-

динительными звеньями между вертикалью

церкви и землей. При огромной высоте церк-

ви ее площадь, предназначенная для молящих-

ся,

очень невелика. Совершенно ясно, что ги-

гантская высота здания никак не вытекает из

его

практического назначения. Это решение

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ИСКУССТВО

КОНЦА

XV—XV|

ВЕКОВ

чисто идеологической задачи. Здание создано

прежде всего

для

обозрения снаружи

как тор-

жественный, почти скульптурный памятник-мо-

нумент. Безвестный зодчий коломенского

хра-

ма

был

подлинным гением.

Он

сумел вопло-

тить

в

своем творении народные художествен-

ные взгляды, отбросив традиционные приемы

каменной храмовой архитектуры

и

смело обра-

тившись

к

образам деревянного русского

зод-

чества, разработав

для их

воплощения безуко-

ризненно логичную кирпичную конструкцию.

Современник отметил,

что

церковь

в

Коломен-

ском

«велми

чудна

высотою, красотою

и

свет-

лостью,

яка не

бывала

прежде сего

на

Руси».

Не менее выдающимся памятником,

в

кото-

ром

как бы

развиты композиционные достиже-

ния

и

декоративные приемы церквей

в

Коло-

менском

и в

Дьякове,

является

собор

По-

крова

на Рву

(иначе

—

храм Василия

Блаженного)

в

Москве

на

Красной площа-

ди,

построенный

в

1555—1560 годах

в

память

взятия Казани.

Его

авторы

—

русские зодчие

Барма

и

Посник (ил.

83). Как и в

коломен-

ском

храме, задача здания

быть

грандиозным

монументом

славы

и

всенародного торжества

Руси заставила зодчих сосредоточить

всю

силу

творческой фантазии

на

внешней композиции

сооружения

и его

богатейшей декорации.

По-

добно дьяковской церкви, храм представляет

собой

совокупность столпов. Вокруг централь-

ной башни, увенчанной шатром,

по

осям

и диа-

гоналям расположены восемь меньших стол-

пов,

несущих главы

и

связанных общей плат-

формой подклета

и

открытыми ходовыми

па-

пертями (позднее перекрытыми кровлей).

Внутренняя площадь храмиков-столпов

ни-

чтожна;

они не

имели даже культовой росписи,

Эта особенность здания обратила

на

себя

вни-

мание современников-иностранцев, которые

отмечали,

что

этот храм «построен скорее

как

бы

для

украшения,

чем для

молитвы».

Для ра-

сточительно-разнообразного, почти сказочно-

го

наружного убранства храма зодчие исполь-

зовали огромное богатство форм, выработан-

ных русской архитектурой,

и

конкретный опыт

строителей дьяковского

и

коломенского

хра-

мов,

в

частности противоречивую игру

тре-

угольных

«деревянных»

мотивов

и

разнооб-

разных

по

форме кокошников

и

аркатур.

Ныне

храм снаружи покрыт цветистой росписью,

ис-

полненной

в XVII—XVIII

веках, первоначально

же цветовую гамму образовывало сочетание

кирпича стен

с

белым

камнем декоративных

деталей,

с

которой гармонировали сверкаю-

щие главы, покрытые

«белым

железом»,

и

цветные майоликовые украшения центрально-

го

шатра.

В образе храма

звучала

та же

чуждая

мисти-

ке

земная идея органического роста,

«цвете-

ния»,

которую можно видеть

и в

дьяковской

церкви.

Не

удивительно,

что у

иностранцев

храм Василия Блаженного

вызывал

сравнение

со

сказочным гигантским растением. Памятник

имеет праздничный, ликующий облик.

Это

высшая точка развития русского зодчества

XVI

века.

Смелый

по

композиции

и

необычай-

но декоративный,

он

воплотил

всю

мощь

рус-

ского

архитектурного гения.

Таковы

главнейшие памятники передовой

линии развития русской архитектуры, порвав-

шей

с

древними церковными традициями

и

смело утвердившей новые эстетические идеа-

лы, связанные

с

народным творчеством.

С середины

XVI

века каменное шатровое

зодчество

получило

на

Руси широкое распро-

странение.

Но

сложные шатровые композиции

применялись очень редко. Таков

был,

напри-

мер,

не

сохранившийся

до

наших дней Бори-

соглебский

собор

в

Старице (1558—

1561),

где

вокруг центрального шатра подни-

мались четыре меньших.

Как

правило

же, шат-

ровые церкви

XVI

века очень просты

по ком-

позиции

—

это один, обычно малорасчленен-

ный объем, завершенный шатром. Шатер,

как

композиционная доминанта, полностью подчи-

няющая себе весь объем здания,— основной

принцип всех подобных храмов

XVI

века.

Не-

которые

из них

нарядны

и

богато декорирова-

ны кокошниками, например церковь

в се-

ле Остров, другие, наоборот, скупо укра-

шены

и

лаконичны

—

церковь Спаса

на

Угре. Наряду

с

памятниками, острыми

по

пропорциям

—

церковь-колокольня

Александровской слобод

ы,—

строят

и довольно примитивные храмы

с

приземис-

тым шатром

—

церковь Брусенского

монастыря

в

Коломне.

При

этом шатер

обязательно

является

и

конструкцией пере-

крытия;

его

пространство всегда открыто

внутрь помещения,

Шатровое зодчество существовало

и

разви-

валось рядом

с

традиционным строительством

храмов старого крестовокупольного типа.

Уже

в середине

XVI

века появились попытки как-то

примирить

и

согласовать столь далеко разо-

шедшиеся линии оазвития архитектуры, объе-

динив

в

«компромиссном» решении пятигла-

вый собор

со

столпообразными

и

шатровыми

приделами.

В

Богоявленском соборе

Авраамиева монастыря

в

Ростове

Великом (1553,

ил. 78) эта

задача решена

с

талантом

и

блеском: собор слит

в

живописное

асимметричное целое

с

приделами

и

звон-

ницей

на

углах

окружающей

его

паперти.

Эта

композиция,

не

найдя прямого продолжения

в

архитектуре

XV!

века, имела огромное значе-

ние

для

зодчих

XVII

века, которые

не раз со-

здавали

ее

прекрасные вариации,

В

70-х

годах

XV|

века

в

связи

с

тяжелым

эко-

номическим состоянием страны монументапь-

РАЗДЕЛ

ЧЕТВЕРТЫЙ,

ИСКУССТВО

КОНЦА

XV

—

XVI ВЕКОВ

ное строительство на Руси несколько ослабло,

но уже в 80-х — 90-х годах оно вновь широко

развернулось. Для руководства государствен-

ным строительством был создан специальный

Приказ

каменных дел(с1583), объеди-

нивший всех — от зодчих до простых кирпич-

ников.

Эта организация сыграла выдающуюся

роль в решении крупнейших градостроитель-

ных задач и осуществлении грандиозных воен-

но-инженерных сооружений конца века, како-

вы,

например, гигантская линия стен Белого

города

в Москве (1 585—1 593) и Смо-

ленская крепость

(1

595—1602, ил. 80).

Создателем обеих крепостей был выдающийся

зодчий

— «городовой мастер» Федор Конь.

В конце XVI века появились некоторые ори-

гинальные варианты зданий. Так, церковь в

резиденции

Бориса Годунова в селе В я з е-

мы (1598—1599) представляет своеобразное

сочетание четырехстолпного пятиглавого хра-

ма с высоким подклетом и двухъярусной гале-

реей.

У восточных углов церкви симметрично

пристроены

небольшие приделы. Такое строго

симметричное

расположение приделов харак-

терно для архитектуры конца века, причем ос-

новное здание может

быть

не только пятигла-

вым,

но и бесстолпным одноглавым или даже

шатровым (церковь в Красном

Селе

на Волге).

Появляются и беестолпные храмы, перекрытые

сомкнутым сводом, имеющим снаружи пышное деко-

ративное завершение из трех ярусов кокошников

(церковь

е селе Хорошев о, до 1598; Ста-

рый собор Донского монастыря,

5

593),

Здесь

впервые четко проявился разрыв между кон-

струкцией

перекрытия и ее внешним оформлением,

В 1600 году по приказу Бориса Годунова был

надстроен восьмигранный столп церкви-

колокольни

Ивана

Великого в Мо-

сковском

Кремле (высота с крестом 81 м).

Огромная башня должна

была

славить основа-

теля

новой династии, что выражалось не толь-

ко

ее высотой и величественной композицией,

но и большой золоченой надписью под главой.

Ансамбль

Кремля

получил

вертикальную до-

минанту, придавшую законченность и усилив-

шую его роль в разросшемся городе (ил. 94).

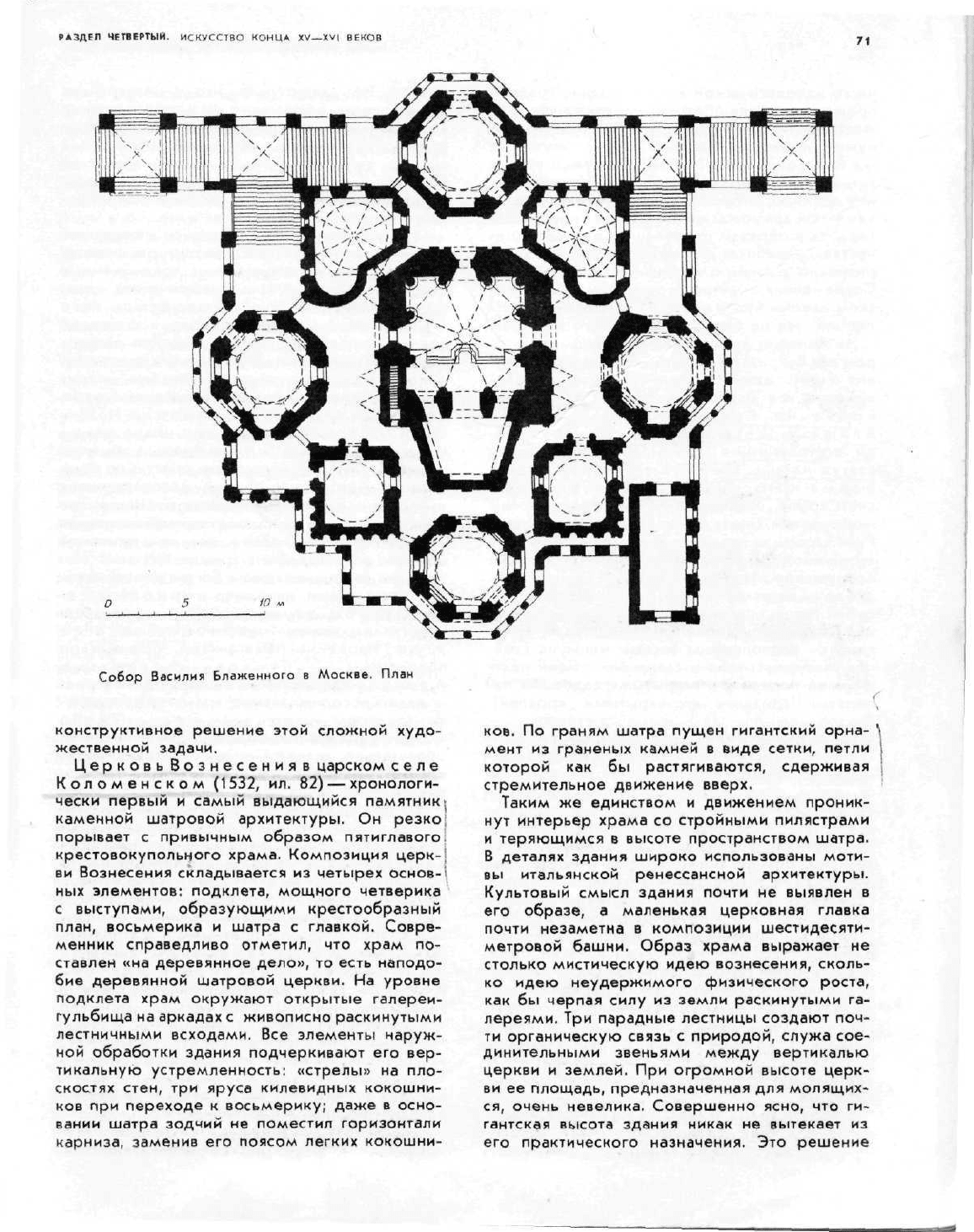

С именем Годунова связана и Борисо-

глебская церковь в Борисовом го-

родке

под Можайском (1 603). Великолепный

ансамбль царской резиденции — Борисова го-

родка—

состоял из небольшой каменной кре-

пости,

длинной земляной дамбы, создававшей

большое искусственное озеро, конюшенного

и

лебединого дворов и фруктовых садов, Весь

этот

ансамбль был заброшен уже с

начала

XVII

века, а в

начале

XIX века полностью унич-

тожен.

Графические и письменные материалы

позволили реконструировать облик Борисо-

глебской

церкви: это был шатровый храм ко-

лоссальной высоты (74 м), По общему замыс-

т

штшшшш

Борисоглебская

церковь

в

Борисовом

городке.

Рекон-

струкция

лу и силе выражения он напоминал церковь

Вознесения

в Коломенском, однако образ

претерпел значительные изменения. Над

двухъярусной галереей возвышался довольно

тяжелый

четверик, завершенный горизонталью

трехчастного карниза, над которым поднима-

лись три яруса полукруглых декоративных за-

комар.

Их верхний ряд

охватывал

постамент

восьмерика,

основание

4

которого украшал на-

рядный пояс мелких кокошников. В основании

стройного

шатра размещалось еще несколько

поясов кокошников. При всей подчеркнутой

остроте

и вертикальной ориентации годунов-

ский

храм холоден и академичен, в нем нет

сильного и стремительного движения ввысь,

которым

охвачен

храм в Коломенском.

Архитектурные особенности Борисоглеб-

ской

церкви позволили установить, что ее

строил тот же зодчий, который до этого по-

строил церкви в Хорошево и в Вяземах. Вир-

туозная прорисовка деталей, изумительное

чутье

пропорций и вместе с тем

суховатая

графичность фасадов, широкое применение

филенок и других деталей, заимствованных из

декора

Архангельского собора в Московском