Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

5

>и

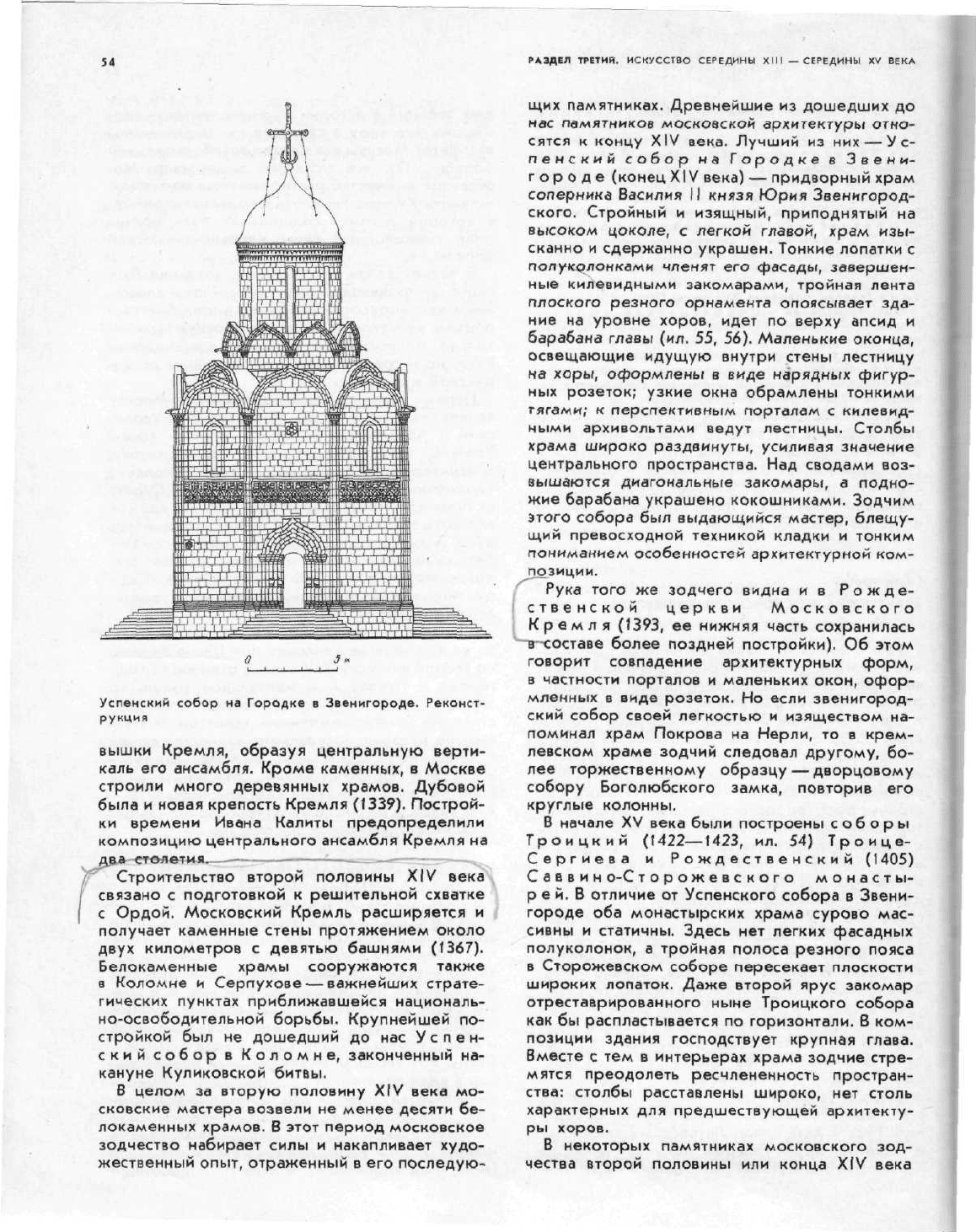

Успенский

собор

на

Городке

в

Звенигороде.

Реконст-

рукция

вышки Кремля, образуя центральную верти-

каль его ансамбля. Кроме каменных, в Москве

строили много деревянных храмов. Дубовой

была

и новая крепость Кремля (1339). Построй-

ки

времени Ивана Калиты предопределили

композицию

центрального ансамбля Кремля на

два столетия^— ——

Строительство второй половины XIV века

связано с подготовкой к решительной схватке

с Ордой. Московский Кремль расширяется и

получает каменные стены протяжением около

двух

километров с девятью башнями (1367).

Белокаменные храмы сооружаются также

в Коломне и Серпухове — важнейших страте-

гических

пунктах приближавшейся националь-

но-освободительной борьбы*. Крупнейшей по-

стройкой

был не дошедший до нас Успен-

ский

собор в Коломне, законченный на-

кануне Куликовской битвы,

В целом за вторую половину XIV века мо-

сковские

мастера возвели не менее десяти бе-

локаменных храмов. В этот период московское

зодчество набирает силы и накапливает худо-

жественный опыт, отраженный в его последую-

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

ИСКУССТВО

СЕРЕДИНЫ

X

111

—

СЕРЕДИНЫ

XV

ВЕКА

щих памятниках. Древнейшие из дошедших до

нас памятников московской архитектуры отно-

сятся к концу XIV века. Лучший из них — Ус-

пенский

собор на Городке в Звени-

городе

(конец XIV века) — придворный храм

соперника

Василия II князя Юрия Звенигород-

ского.

Стройный и изящный, приподнятый на

высоком цоколе, с легкой главой, храм изы-

сканно и сдержанно украшен. Тонкие лопатки с

полуколонками

членят

его фасады, завершен-

ные кил^евидными закомарами, тройная

лента

плоского

резного орнамента опоясывает зда-

ние на уровне хоров, идет по верху апсид и

барабана главы (ил. 55, 56). Маленькие оконца,

освещающие идущую внутри стены лестницу

на хоры, оформлены в виде нарядных фигур-

ных розеток; узкие окна обрамлены тонкими

тягами;

к перспективным порталам с килевид-

ными архивольтами ведут лестницы.

Столбы

храма широко раздвинуты, усиливая значение

центрального пространства. Над сводами воз-

вышаются диагональные закомары, а подно-

жие барабана украшено кокошниками. Зодчим

этого

собора был выдающийся мастер, блещу-

щий превосходной техникой кладки и тонким

пониманием особенностей архитектурной ком-

позиции.

Рука того же зодчего видна ив Рожде-

ственской церкви Московского

Кремля (1393, ее нижняя часть сохранилась

в составе более поздней постройки). Об этом

говорит

совпадение архитектурных форм,

в частности порталов и маленьких

окон,

офор-

мленных в виде розеток. Но если звенигород-

ский

собор своей легкостью и изяществом на-

поминал храм Покрова на Нерли, то в

крем-

левском храме зодчий следовал другому, бо-

лее торжественному образцу — дворцовому

собору Боголюбского замка, повторив его

круглые колонны.

В

начале

XV века

были

построены соборы

Троицкий (1422—1423, ил. 54) Троице-

Сергиева и Рождественский (1405)

Саввин о-С торожевского монасты-

ре й. В отличие от Успенского собора в Звени-

городе

оба монастырских храма сурово мас-

сивны и статичны. Здесь нет легких

фасадных

полуколонок, а тройная полоса резного пояса

в Сторожевском соборе пересекает плоскости

широких лопаток. Даже второй ярус закомар

отреставрированного ныне Троицкого собора

как

бы распластывается по горизонтали. В ком-

позиции

здания господствует крупная глава.

Вместе с тем в интерьерах храма зодчие стре-

мятся преодолеть ресчлененность простран-

ства: столбы расставлены широко, нет столь

характерных для предшествующей архитекту-

ры хоров.

В некоторых памятниках московского зод-

чества второй половины или конца XIV века

РАЗДЕЛ

ТРЕТИЙ.

ИСКУССТВО

СЕРЕДИНЫ

XIII

—

СЕРЕДИНЫ

XV

ВЕКА

55

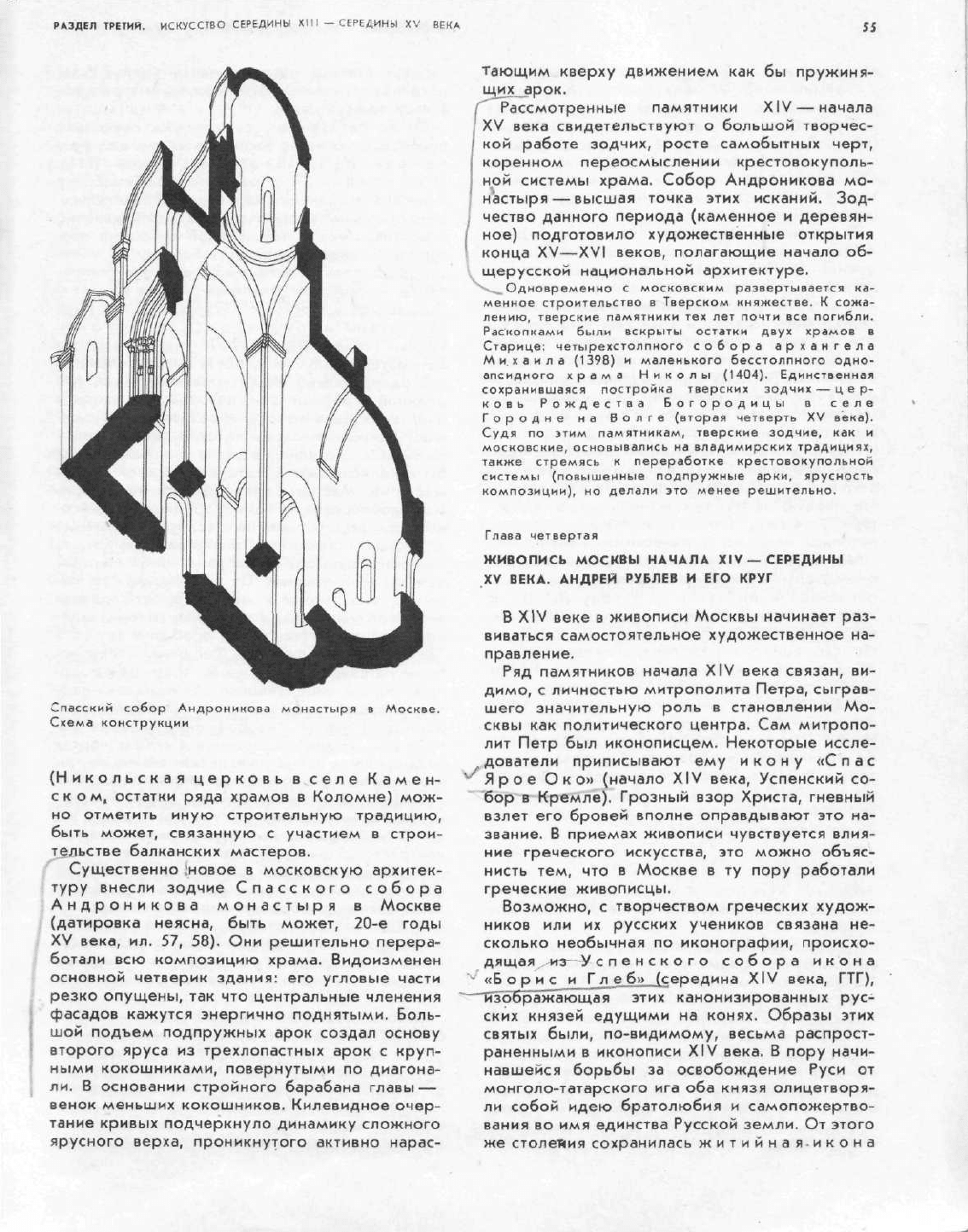

Спасский

собор

Андроникова

монастыря

в

Москве.

Схема

конструкции

(Никольская церковь в селе Камен-

ском,

остатки ряда храмов в Коломне) мож-

но отметить иную строительную традицию,

быть

может, связанную с участием в строи-

тельстве балканских мастеров.

Существенно :новое в московскую архитек-

туру внесли зодчие Спасского собора

Андроникова монастыря в Москве

(датировка неясна,

быть

может, 20-е годы

XV века, ил. 57, 58). Они решительно перера-

ботали всю композицию храма. Видоизменен

основной

четверик здания: его угловые части

резко

опущены, так что центральные

членения

фасадов кажутся энергично поднятыми. Боль-

шой

подъем подпружных арок создал основу

второго

яруса из трехлопастных арок с

круп-

ными кокошниками, повернутыми по диагона-

ли.

В основании стройного барабана главы —

венок меньших кокошников. Килевидное очер-

тание кривых подчеркнуло динамику сложного

ярусного

верха, проникнутого активно нарас-

тающим кверху движением как бы пружиня-

щих арок.

'"* Рассмотренные памятники XIV —

начала

XV века свидетельствуют о большой творчес-

кой

работе зодчих, росте самобытных черт,

коренном

переосмыслении крестовокуполь-

ной

системы храма. Собор Андроникова мо-

настыря— высшая точка этих исканий. Зод-

чество данного периода (каменное и деревян-

ное) подготовило художественные открытия

конца

XV—XVI

веков, полагающие

начало

об-

щерусской

национальной архитектуре.

^^Одновременно с московским развертывается ка-

менное строительство в Тверском княжестве. К сожа-

лению, тверские памятники тех лет почти все погибли.

Раскопками

были

вскрыты остатки

двух

храмов в

Старице: четырехстолпного собора архангеле

Михаила (1398) и маленького бесстолпного одно-

апсидного

храма Николы (1404). Единственная

сохранившаяся постройка тверских зодчих — цер-

ковь Рождества Богородицы в селе

Городне на Волге {вторая четверть XV века).

Судя

по этим памятникам, тверские зодчие, как и

московские,

основывались на владимирских традициях,

также стремясь к переработке крестовокупольнои

системы

(повышенные подпружные

арки,

ярусность

композиции),

но

делали

это менее решительно.

Глава

четвертая

ЖИВОПИСЬ МОСКВЫ

НАЧАЛА

XIV — СЕРЕДИНЫ

XV

ВЕКА.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ И ЕГО КРУГ

В XIV веке в живописи Москвы начинает раз-

виваться самостоятельное художественное на-

правление.

Ряд памятников

начала

XIV века связан, ви-

димо,

с личностью митрополита Петра, сыграв-

шего

значительную роль в становлении Мо-

сквы

как политического центра. Сам митропо-

лит Петр был иконописцем. Некоторые иссле-

дователи приписывают ему икону

«Спас

* Я р о е О к о»

(начало

XIV века, Успенский со-

бор

в Кремле). Грозный взор Христа, гневный

взлет его бровей вполне оправдывают это на-

звание.

В приемах живописи чувствуется влия-

ние греческого искусства, это можно объяс-

нисть тем, что в Москве в ту пору работали

греческие

живописцы.

Возможно,

с творчеством греческих худож-

ников

или их русских учеников связана не-

сколько

необычная

по иконографии, происхо-

дящая

из~-

У спенского собора икона

-

«Борис

и

Глеб»

(середина XIV века, ГТГ),

'изосражающая этих канонизированных рус-

ских

князей едущими на конях. Образы этих

святых были, по-видимому, весьма распрост-

раненными в иконописи XIV века. В пору начи-

навшейся борьбы за освобождение Руси от

монголо-татарского

ига оба князя олицетворя-

ли собой идею братолюбия и самопожертво-

вания во имя единства Русской земли. От этого

же столетия сохранилась житийная-икона

56

РАЗДЕЛ ТИТНЯ.

ИСКУССТВО

СЕРЕДИНЫ

XIII

—СЕРЕДИНЫ

XV

ВЕКА

«Борис

и

Глеб»

(середина XIV века, ГТГ),

в клеймах которой с подкупающей наивностью

рассказана их трогательная и

поучительная

история.

Более репрезентативна другая икона

(ГРМ), без житийных клейм, возможно, напи-

санная несколькими десятилетиями позже.

Обе принадлежат если не московской школе,

то,

во всяком случае, широкому кругу сред-

нерусской

живописи.

О росписях московских храмов середины

XIV века известно только по летописным све-

дениям.

В 40-х годах в Москве работали две

артели художников; одна из них, состоявшая

из

мастеров-греков,

выполняла

заказы митро-

полита Феогноста, который сам был

греком.

Эти мастера расписали в 1344 году старый

У с п е н^_к ий собор. В то же время русские

художники по поручению великого князя Се-

мена Ивановича работали над украшением

московского

Архангельского собора,

известны их имена: Захарий, Дионисий,

Иосиф, Николай. В 1345—1346 годах

были

расписаны еще две церкви — Спаса на

Бору и Иоанна Лествичника. Известно,

что первую из них расписывали русские мас-

тера Гойтан, Семен и Иван, которых

летопись называет «греческими учениками».

Интересный памятник ранней московской

миниатюры — Си й с кое евангелие, вы-

полненное в Москве в 1339 году (БАЙ). На

этом евангелии, писанном дьяками Менти-

ем и Прокошей по повелению

Ивана

Кали-

ты,

скрывшегося под псевдонимом чернеца

Анания, сохранилась запись, представляющая

собой

прямой панегирик московскому кня-

зю.

Единственная миниатюра и заставка этого

евангелия исполнены, по-видимому, мастером

Иоанном, имя которого приведено в застав-

ке.

Миниатюра изображает Христа в дверях

храма, благословляющего апостолов. Она не-

сколько грубовата по выполнению; фигуры

апостолов

тяжелы

по пропорциям, однако ли-

ца их живы и выразительны.

Расцвет

культуры

и искусства наступает в

Московском

княжестве в конце XIV —

начале

XV века.

Пафос

героической эпохи Куликовской бит-

вы воплотился в замечательном памятнике ру-

-, бежа веков — житийной иконе

«Архангел

^VM и х а и л» (Архангельский собор Московского

Кремля, ил. 59), На ней представлен архангел

Михаил — вождь небесного воинства, победи-

тель

сатаны. Его считали на Руси помощником

в битвах и покровителем русских князей. Ши-

роко

раскинув крылья, энергично повернув-

шись влево, архангел

выхватил

меч из ножен

и угрожающе поднял его вверх; ярко-алый

плащ спадает с

плеч

тяжелыми складками. Ин-

тересны клейма, расположенные вокруг глав-

ного

изображения. Во многих из них раскры-

вается тема подвига.

От конца XIV века сохранилось несколько

превосходных

икон,

таких, как

«Сошествие

во ад» (ГТГ),

«Благовещение»

(ГТГ),

«Прздники»

(ГТГ), различные по колориту

и манере исполнения, они вместе с тем прони-

заны особым эмоциональным напряжением,

воплотившимся в повышенной динамике поз,

жестов, складок и даже пробелов.

Д

Велика роль Феофана Грека в станов-

лении московской живописи

начала

XV века.

Он работал в Москве с 1395 года. С его име-

нем связана икона «Д онская Богом а-

т е р ь» (конец XIV века, ГТГ,;ил. 63). Голова

Богоматери

получает

особую выразительность

благодаря сильно акцентированному контуру

длинной стройной шеи, который, переходя в

очертания щеки и виска, образует длинную ли-

нию.

Движение головы находит своеобразный

ритмический отклик и в резко изломанных, как

бы взволнованных очертаниях золотой каймы

мафория. Мастер сумел придать неповтори-

мое своеобразие не только традиционной ико-

нографической схеме, но и колориту: обычный

в иконах Богоматери темно-вишневый цвет

мафория оживлен около лица ярко-василько-

вой полосой повязки. От этого контраста жи-

вопись лиц Марии и младенце, исполненная

энергичными мазками красного, синего, зеле-

ного

и белого, становится особенно звучной.

Так же, как во фресках Феофана, блики ис-

пользуются не столько,

чтобы

правильно

выле-

пить формы лица, сколько для придания чер-

там большей экспрессии. На оборотной сто-

роне этой иконы — изображение успения Бо-

гоматери.

И здесь сохранена в обших

чертах

традиционная иконографическая схема, но при

этом так изменены композиционные акценты,

что сцена

получает

необычное, драматическое

истолкование.

Темная

фигура Богоматери ка-

жется небольшой, как будто сжавшейся, по

контрасту с широким светлым ложем и ог-

ромной,

вырастающей за ним охристо-золотой

фигурой Христа. Мотив одиноко горящей у

ложа свечи приобретает характер своеобраз-

ной поэтической метафоры, усиливающей те-

му смерти. Резкие движения апостолов, их су-

мрачные лица, яркий и вместе с тем траурный

колорит усиливают напряженное звучание

иконы.

^Летом 1405 года Феофан Грек выполняет

совместно с друмя русскими мастерами —

Прохором с Городца и Андреем

Рублевым

роспись московского Блага-

вещенского co6opaJOHa не сохрани-

лась, так как старый храм был заново пере-

строен.

Сохранился только древний ико-

ностас Благовещенского собора

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

ИСКУССТВО

СЕРЕДИНЫ

XI11 —

СЕРЕДИНЫ

XV

ВЕКА

57

(ил.

60), перенесенный впоследствии в новый

храм.

Считают, что Феофаном

была

написана

центральная часть

«Деисуса»

— изображения

Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи. Неко-

торые исследователи приписывают кисти Фео-

фана

также фигуры архангела Гавриила, апо-

стола

Павла,

Василия Великого и Иоанна Зла-

тоуста, входящие в состав деисусного чина.

Крайние иконы этого ряда, изображающие

юных воинов Георгия и Дмитрия, возможно,

писаны помощником Феофана — Андреем

Рублевым. Иконы праздничного чина, распо-

ложенные над деисусным чином, приписывают

Прохору с Городца и Андрею

Рублеву.

(Иконостас Благовещенского собора — древ-

нейший из сохранившихся доныне русских ико-

ностасов. Возникновение высокого иконостаса

следует, по-видимому, отнести к концу XIV ве-

ка.

Византийское искусство, которому Русь

обязана большинством систем фресковых рос-

писей

и иконографических переводов отдель-

ных сюжетов, не знает развитой формы иконо-

стаса, и потому создание этой композиции сле-

дует считать достижением русского искусства^

Начиная с XV века иконостас становится обя-

зательной частью внутреннего убранства каж-

дого

храма. Он представляет собой целую си-

стему поставленных в несколько рядов

икон,

образующих высокую стену, отделяющую ал-

тарь от остальной части храма.

В центре иконостаса находились царские врата,

ведущие в алтарь, Иконы, вставленные в деревянные

тябла, располагались в строгом порядке. Вслед за

нижним ярусом, где помещалась местная храмовая

икона святого или праздника, которому посвящен

данный храм, находился главный ряд, называвшийся

деисусный чин. В центре его изображен сидящий на

троне Христос; по сторонам от него стоят, склонив

головы и молитвенно протянув

руки,

Мария и Иоанн

Предтеча. Это первоначальное ядро иконостаса

(так называемый «Деисус», заимствованный русским

искусством

из Византии) было развито не Руси и пре-

вратилось в длинный ряд изображений святых, молит-

венно склоняющихся к Христу. За Богоматерью сле-

дует архангел Михаил, за Предтечей — архангел Гав-

риил,

затем соответственно апостолы Петр и

Павел

и другие. Над этим главным ярусом следует ряд икон

меньших по размеру — «Праздники», на которых изо-

бражены евангельские события, начиная с благовеще-

ния и кончая успением Марии. Еще выше помещался

ряд икон с изображениями пророков, над ними

позд-

нее (с XV] века) стали располагать ряд праотцев.

В смысловом и живописном отношении ико-

ностас представляется единой, логически

построенной композицией, образным выраже-

нием главных догматов веры. Все фигуры

иконостаса выступают величественными и вну-

шительными силуэтами на светлом или золо-

том фоне. Художники умели найти для каж-

дой характерное очертание, особый иконогра-

фический тип, выраженный в чертах лица, при-

ческе,

одежде или в атрибутах. Вместе с тем

повторяющиеся силуэты склоненных фигур,

строгих

по очертаниям и почти локальных по

цвету, легко воспринимались издали и прида-

вали иконостасу композиционную целостность.

Начиная с XVI века в иконостасах получает

широкое применение орнаментальная резьба

по дереву; иконы нередко богато украшаются

драгоценными окладами и ризами с жемчугом

и самоцветными камнями. В особенности

это относится к нижнему ярусу, где находи-

лись местные иконы, имевшие для данного

храма особо важное культовое значение.

Идея иерархии, главенства и подчинения ле-

жала в основе композиции иконостаса. Отра-

жая иерархическую систему феодального об-

щества, иконоСтас переносил эту систему в об-

ласть религиозных представлений и выражал

ее на языке художественных образов.

Идеи,

увлекавшие передовых русских людей

в годы освобождения от монголо-татарского

ига,

в

годы,

когда успешно преодолевалась

феодальная

раздробленность и шла борьба за

создание единого общерусского государства,

нашли наиболее полное выражение в творче-

стве гениального русского художника Анд-

рея

Рублева

(родился, вероятно, в 60-х го-

дах XIV века, умер в 1427/30; первое летопис-

ное известие о деятельности

Рублева

относится

к, 1405 году).

, Жизнь

Рублева

известна только в самых об-

щих чертах. Инок московского Андроникова

монастыря, близко связанного с Троице-Сер-

гиевой

обителью, он если и не был свидете-

лем Куликовской битвы, то, несомненно, знал

тех, кто принимал в ней непосредственное

участие. Годы творческого формирования Руб-

лева— время, наполненное радостью первой

крупной победы над татарами и воодушевлен-

ное перспективами грядущего окончательного

освобождения Руси. Это в большой степени и

определило характер его творчества.

.^Сотрудничая с Феофаном Греком при рос-

г^иси Благовещенского собора,

Рублев

не мог

не испытать влияния замечательного мастера.

Властный, суровый, эмоционально насыщенный

живописный язык Феофана, необычность его

смелых образов, нарушавших традиционные

иконографические схемы, не могли не

произ-

вести глубокого впечатления на

Рублеву.

Тем

не менее он с самого

начала

выступает как яр-

кая и самостоятельная творческая индиви-

дуальность. I

К

ранниД'произведениям

Рублева

большин-

ство исследователей относят миниатюры с изо-

бражением символов евангелистов в так на-

зываемом Евангелии Хитрово (90-е го-

ды XIV века, ГБЛ). Одна из лучших миниатюр

изображает ангела с широко раскрытыми

крыльями (символ евангелиста Матфея). В его

руках — большая

книга.

Стройная фигура ан-

гела вписана в золотой

круг.

Мягкое сочетание

голубого цвета хитона с сиреневым плащом и

58

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

ИСКУССТВО

СЕРЕДИНЫ

XIII

—СЕРЕДИНЫ

XV

ВЕКА

золотым фоном свидетельствует

о

выдающем-

ся колористическом даровании художника.

Среди других изображений евангелия обра-

щают

на

себя внимание заглавные буквы,

в

которых

с

большой тонкостью, наблюдатель-

ностью

и

любовью изображены звери

и

птицы.

Л

гВ 1408

году Андрей Рублев, Даниил

и

Черный

с

помощниками выполняют

рос-

пись Успенского собора

во

Влади-

мире.

Из

всей этой росписи

до нас

дошли

главным образом фрески, расположенные

на

сводах, столбах

и

арках

под

хорами

в

западной

части храма.

Это

фрагменты большой компо-

зиции

«Страшного суда».

Входивший

в

храм попадал

в

западную часть гале-

реи,

пристроенной Всеволодом

III к

собору Андрея

Боголюбского.

Свет, проникавший через открытые

двери храма, ложился

на

свод центральной

арки,

ве-

дущей

в

низкое помещение

под

хорами.

На

столбах

арки

представлены фигуры двух ангелов, возвещаю-

щих

о

последнем

дне

мира;

над

ними изображения

{в медальонах) двух пророков—Давиде

и

Исайи,

На-

верху,

в

самом центре арочного свода изображена

десница бога

с

душами праведных.

В

этом изображе-

нии заключена главная идея росписи

I—

надежда

праведных.

На

северном столбе главного

нефа

пред-

ставлен упавший

на

колени пророк Даниил,

над

кото-

рым склоняется ангел, указывающий

ему на

изображе-

ние «Страшного суда», помещенное

в

западной люнете

среднего

нефа

и

составляющее смысловой

и

компози-

ционный центр всей росписи. Здесь изображен

«Пре-

стол уготованный»

с

лежащей

на нем

книгой

(так

назы-

ваемая «Этимасия»).

К

престолу

в

мольбе простирают

руки

Богоматерь

и

Иоанн Предтеча;

у ног их —

Адам

и

Ева. На

склонах центрального свода, обрамляющего

люнету

с

«Этимасией», симметрично размещены

сидящие евангелисты,

за ним —

стоящие ангелы.

Изо-

бражение Христа находится

в

самом центре свода

и

при

первом взгляде

на

фреску

не

воспринимается.

Христос

как бы

незримо парит

над

троном.

В росписи сводов южного придела изображены

сцены

рая.

Самая выразительная

из

всех фресок этого

цикла расположена

на

северном склоне свода,

где

представлен апостол Петр, ведущий

в рай

праведни-

ков.

Обернувшись

к

идущей

за ним

толпе,

он

бросает

ей взгляд, выражающий призыв

и

ободрение.

/Оставаясь

в

пределах традиционной иконо-

графической схемы,

Рублев

и его

помощники

лишили роспись средневекового аскетизма;

в

ней

преобладает настроение бодрости,

на-

дежды.

Художник вносит новое

и в

приемы построе-

ния образа. Легкие, светлый мазки сдержанно,

деликатно моделируют форму.

Но

главным

художественным приемом становится сильно

акцентированная линия, выражающая движе-

ние;

гибкая

и

обобщенная,

она

сообщает

осо-

бую ритмичность фигурам. Огромную роль

играют движения

рук и

крыльев, поворот

го-

ловы, наклон, мягкие очертания овала лица

и

прически.

С

большим тактом силуэты фигур

согласованы

с

ритмом архитектурных форм

--Чхрама.

Во многих

случаях

художникам удалось

до-

биться совершенных композиционных реше-

ний.

Особенно

удачны

фреска

в

восточном

тимпане юго-западного свода, изображающая

Богоматерь

с

ангелами,

а

также трубящие

ан-

гелы

на

западной арке, движения которых

гар-

монично связаны

с

упругим ритмом архитек-

турных форм. Образы, созданные

в

росписях

Успенского собора

во

Владимире, далеки

от

суровых образов Феофана. Лики святых

и пра-

ведников округлы

и

пропорциональны,

с

боль-

шим выпуклым лбом, тонкими чертами,

не-

большими, близко посаженными глазами,

со

взглядом задумчивым

или

по-детски просто-

душным

и

доверчивым.

Кисти

Рублева, Даниила Черного

и их по-

мощников приписывают также иконостас

из

Успенского собора

во

Владими-

ре,

обнаруженный

в

церкви

с;ела

Васильев-

ского,

куда

он был

перенесен

в XVIII

веке.

Большинство

икон,

в том

числе огромные

по

размеру иконы деисусного

чина,—«Спас

Все-

держитель», «Богоматерь»,

«Иоанн

Предтеча»,

«Григорий Богослов»

и

«Андрей

Первозван-

ный»,— находятся

в

настоящее время

в

Третья-

ковской

галерее; иконы, изображающие апос-

толов Петра

и

Павла,—

в

Русском музее. Мень-

шие

по

размеру иконы праздничного чина

хранятся

как в

Третьяковской галерее,

так и в

Русском музее.

Перед художниками, работавшими

в

Успен-

ском

соборе, стояла трудная задача

—

создать

грандиозный иконостас

в

большом храме.

Этим,

в

частности, объясняются размеры

икон,

поражающих монументальностью. Фигуры

де-

исусного

и

праздничного чинов исполнены

с

большим лаконизмом. Лица святых сдержанно

серьезны

и

задумчивы. Колорит деисусного

чина, основанный

на

звучных сочетаниях ярких

и чистых тонов, отличается строгим единством.

Возможно,

Рублев

был

автором общего

за-

мысла;

в

исполнении

же

отдельных икон спра-

ведливо усматривают немало отличий, свиде-

тельствующих

о

принадлежности

их

разным

мастерам.

К

произведениям самого Рублева, выполнен-

ным,

очевидно, вскоре после фресок Успен-

ского

собора

во

Владимире

и, во

всяком

слу-

чае,

до

создания

Рублевым

иконы

«Троица»,

обычно относят

три

сохранившиеся иконы

поясного

деисусного чина

из Ус-

пенского

собора

на

Городке

в Зве-

нигороде

(ГТГ).

В

лучшей сохранности находят-

ся

две из них:

«Апостол

Павел»

и

«Архангел

Михаил»

(ил. 61); образ последнего

во

многом

уже предвосхищает образы

«Троицы».

Со

склоненной головой

и

задумчивым взглядом,

с пышными золотисто-коричневыми волоса-

ми,

перехваченными голубой повязкой

и спа-

дающими

на

плечи двумя тяжелыми локонами,

с золотистыми крыльями, гибкие очертания

которых ритмически вторят очертаниям золо-

того

нимба, архангел Михаил звенигородского

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

ИСКУССТВО

СЕРЕДИНЫ

XIII

—

СЕРЕДИНЫ

XV

ВЕКА

чина представляет собой один из самых поэ-

тичных

образов русского искусства XV века.

Центральная

икона деисусного чина из Ус-

пенского

собора на Городке— «С п а с». В этой

иконе сохранились голова Христа и часть его

одежды. Однако и по этому фрагменту можно

составить представление о новом физическом

и нравственном идеале человека, который

складывался в искусстве

начала

XV века. Спас

не похож на суровые образы Христа в иконо-

писи

XIV века (например,

«Спас

Ярое

Око»);

он привлекает проникновенной чело-

вечностью, добротой открытого взгляда.

Самое совершенное произведение

Рубле-

ве—

икона

«Троица»

(начало

XV века, ГТГ,

ил.

II), написанная для иконостаса Троицкого

собора Троице-Сергиева монастыря.^Изобра-

жена библейская легенда о посещении тремя

ангелами

Авраама

и Сарры; однако повество-

вательная

ее сторона в иконе

Рублева

опуще-

на. ^Представлены только три ангела./Все три

фигуры, разные по силуэтам, вместе как бы

образуют круг. В очертаниях их голов,

плеч

и

рук, в изгибах крыльев, в наклоне тонкого де-

ревца на фоне, в силуэте горки справа повто-

ряются

плавные

округлые линии, создавая впе-

чатление

гармонической слаженности, своеоб-

разной настроенности композиции.$То же впе-

чатление

гармонии производит и колорит

иконы.

Золотистые, темного тона крылья, лег-

ко

подчеркнутые снизу светло-голубым, мягко

выделялись

на золотом

фоне

(теперь почти

полностью утраченном). Такие же мягкие со-

четания с золотым фоном составляли и зелено-

вато-желтая

горка,

и зеленовато-оливковый тон

дерева, и бледно-зеленый

«позем»

(земля).

Более интенсивно звучат голубой и зеленый

цвета в одежде. Вся эта

светлая

красочная

гамма сгруппирована вокруг густо-голубого и

темно-вишневого пятен одежд среднего ан-

гела.

/Тема

иконы — догмат о единстве трех

ипостасей божества: бога-отца, бога-сына и ду-

ха святого. В иконе

Рублева

эта тема приобре-

тает второй — образный — смысл, чрезвычай-

но

актуальный

для духовной жизни Руси конца

XIV —

начала

XV века. Икона звучит как симво-

лическое воплощение темы согласия, гармо-

нического

слияния, сведения воедино трех

различных

начал,

запечатленных в трех разных

обликах ангелов. Это единство образно воп-

лощено в композиционной теме круга, неви-

димо,

но ощутимо присутствующего в изоб-

ражении и воспринимаемого как ее главный

ритмический и смысловой мотив,

/Содержание

«Троицы»,

как и всего искусства

Рублева,

в значительной степени

было

связано

с просветительской деятельностью монаха

Сергия Радонежского и основанного им неда-

леко от Москвы Троице-Сергиева монастыря,

ставшего центром культурного движения/ во

многом

аналогичного движению предвозрож-

дения в странах Европы.

«Троица»

Рублева

явилась частью большого и до

настоящего времени хорошо сохранившегося иконо-

стаса Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря,

выполненного целым коллективом художников под

руководством

Рублева

и его друга — Даниила Черного.

Самому

Рублеву,

с наибольшим вероятием, принад-

лежат

иконы деисусного чина, изображающие апо-

стола

Павла

и архангела Гавриила, Икона юного Дмит-

рии

Солунского из того же чина также обнаруживает

сходство с искусством

Рублева.

Иконы праздничного

чина различны по своему художественному почерку

и свидетельствуют о разнообразии течений в москов-

ской

иконописи первой половины XV века. Некоторые

из

них, по-видимому, следует отнести к школе

Рублева.

Особенно интересна икона, изображающая жен-

мироносиц

у гроба господня (ил. 62). Не-

которые исследователи, исходя из высоких художест-

венных

достоинств этой иконы, приписывают ее кисти

самого

Рублева.

Однако образы иконы отличаются

взволнованностью, не свойственной его искусству.

Высокие и стройные фигуры трех женщин с удивлени-

ем и испугом обращены к опустевшему гробу, в

котором

лежат

одни пелены.

Ангел

в белом сидит

на камне, его крылья склоняются навстречу женщинам.

Очертания горок подхватывают движения крыльев и

придают ему особый размах и выразительность.

'В московской иконописи первой половины

XV века традиция рублевского искусства игра-

ла огромную роль^ Однако этим не исчерпыва-

лось все богатство художественной жизни того

времени.

Существовавшие наряду с рублев-

скими

художественные течения еще недоста-

точно изучены, но такие работы, как икона

«Архангел

Михаил»

в Архангельском соборе

Московского

Кремля, о которой говорилось

выше, или некоторые иконы иконостаса Троиц-

кого

собора Троице-Сергиева монастыря, сви-

детельствуют о наличии в Москве, помимо

Рублева,

еще других

замечательных

и

ориги-

нальных

мастеров.

/От новгородских икон

начала

и середины

XV века с их волевым накалом, сильными,

резковато-энергичными образами московские

иконы этого периода отличаются большей оду-

хотворенностью.дУгловатость очертаний и по-

рывистость жестов сменяются в московской

иконописи

плавно закругленными, ритмически

согласованными силуэтами, легкими и грациоз-

ными движениями. В отличие от контрастных

сочетаний красного, белого, желтого, синего,

к

которым постоянно прибегают новгородские

мастера, здесь преобладают светлые,

проз-

рачные

цвета и оттенки голубого, светло-зе-

леного, золотистой охры, вишнево-коричне-

вого.

Плавные

и легкие, едва заметные блики

придают этим сочетаниям особенную мяг-

кость,

не свойственную новгородской ико-

нописи.

.|к&

В русском искусстве XV века иконопись пре-

'

обладала

над остальными видами живописи.

Этот период древнерусского искусства по пра-

ву называется золотым веком русской иконо-

писи.

Своеобразные черты московской школы

60

РАЗД6Л

ТРЕТИЙ,

ИСКУССТВО

СЕРЕДИНЫ

XIII

—СЕРЕДИНЫ

XV

ВЕКА

живописи

времени

Рублева

станут основой ее

дальнейшего развития во второй половине

XV века, в частности основой творчества Дио-

нисия,

i

Глава

пятая

СКУЛЬПТУРА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ

ИСКУССТВО

Монголо-татарское нашествие приостанови-

ло развитие ремесел. Такие виды прикладного

искусства,

как перегородчатая эмаль, чернь,

зернь,

резьба по камню, стеклоделие, исчезли

на долгое время. Многие мастера

были

уве-

дены в плен. В это время культурные связи

с Византией и другими странами заглохли.

Разорения из всех крупных русских городов

избежали Новгород и Псков. Здесь растущие

торгово-ремесленные силы определили черты

культуры, резко отличающейся от церковно-

феодальной. Прежде всего гораздо шире те-

перь проявилось народное демократическое

начало.

Вместо отвлеченного, умозрительно-

символического

в художественном изображе-

нии

вступили в действие живая непосредствен-

ность чувства и в то же время материальность,

конкретность,

целесообразность, но, есте-

ственно,

в границах средневекового представ-

ления

о мире. В связи с этим

утеряла

значение

распространявшаяся ранее владимиро-суз-

дальская система скульптуры,

бывшая

в основ-

ном

космологической. Теперь в скульптуре

разрабатываются большие темы человеческо-

го

мира.

В 1359 году в новгородскую церковь Флора

и

Лавра был сделан вклад — деревянный рез-

ной

крест, называемый Людогощин-

с к и й (ил. 65). Скульптурный по форме, с чет-

ким

силуэтом, этот крест выразителен конт-

растом

крупных членений и мелких деталей

как

в конструкции, так и в орнаменте плоской

резьбы,

покрывающей его поверхность. При-

мечательно, что в орнамент креста, помещен-

ного

внутри храма,

были

вплетены звериные

мотивы,

свидетельствующие, как и ветвистая

форма самого креста, о неканоничности за-

мысла. В резных

медальонах,

не считаясь с

символикой

креста, мастер изобразил попу-

лярных

в Новгороде святых — Флора и Лавра,

Косьму,

Дамиана и других. Особенно интерес-

ны образы Георгия и Федора Тирона, поража-

ющих

змия.

Они исполнены народной

поэзии,

перекликаются с героями змееборцами-бога-

тырями.

В коренастости большеголовых фигур,

симметрии

композиции, в характере трактовки

образов

проявились народное простодушие,

народное понимание художественной формы.

Так магическая символика в художественных

изображениях постепенно вытесняется поэти-

ческой

образностью фольклора.

В

XIII

веке вне городов многие вещи созда-

вали

мастера-самоучки, Это, естественно, при-

водило к упрощению приемов резьбы, а так-

же и самой орнаментации. Лишь в XIV веке

искусство

резьбы по дереву становится про-

фессиональным и за пределами городов.

В

пору

монголо-татарского

нашествия

мастера

часто,

утратив

технические

навыки,

повторяли

старые

формы.

Особенно

пострадало

городское

ремесло;

между

тем

деревенское,

продолжая

древние

тради-

ции,

давало

интересные

варианты

типов

городских

художественных

изделий

домонгольского

искусства.

Хотя

церковь по-прежнему не допускала

применения круглой скульптуры, тем не ме-

нее идея статуарности пробивала себе дорогу.

Она оказалась в

XIV—XV

веках одной из глав-

ных пластических идей искусства.

Сначала

поя-

вились распятия с очень крупно, горельефно

трактованной фигурой Христа (крест Ни-

кольского

погоста близ Ростова

Великого,

XIV век), а потом и статуарные

произведения.

Вырезанная из дерева фигура

Николы Можайского (20-е годы XIV ве-

ка,

ГТГ, ил. 66) представляет почти круглую

скульптуру.

Статуя

находилась над

городски-

ми

воротами Можайска, святой считался его

охранителем. Отсюда ее репрезентативность.

Никола изображен с поднятым мечом в одной

руке

и моделью города в другой. Образ выра-

жает силу и величие народного заступника.

Позднее он

стал

популярным в скульптуре.

От XIV века сохранились

литые

пластины со

скульптурными изображениями, созданными русским

мастером

Авраамом при сборке поврежденных

Корсунских

дверей XII века, исполненных

магдебургскими

мастерами (Софийский собор в Нов-

городе).

Характерно, что русский мастер в горельеф-

ной

композиции одной из пластин изобразил в рост

себя с инструментом. Портретность этого фронтально-

го

изображения, несмотря на отвлеченность идеализи-

рованного

а целом образа, представляет значительный

интерес.

Высокое мастерство пластической лепки,

композиционная

законченность отличают и пластину,

на которой новгородский мастер поместил кентавра-

стрельца.

Воздействие

народного творчества на искусство

литья

и резьбы отражают медные

литые

иконки того

же времени с изображением Егория Храброго на коне

(Новгород),

напоминающего всадника

«пряничной»

резьбы.

В связи с

началом

нового подъема нацио-

нальной

культуры

к середине XIV века худо-

жественное ремесло опять оживает. Быстро

развивается мастерство

ковки,

скани, чеканки,

украшающих как массовые изделия, так и ве-

щи,

изготовляемые по специальным заказам:

оклады

икон,

переплеты книг, потиры и пана-

гии.

Большой интерес представляет серебря-

ный оклад Евангелия, созданного в 1392 го-

ду по заказу боярина Федора Андрее-

вича Кошки (ГБЛ, ил. 111). В окружении

тончайшего ажура гибких завитков сканого

орнамента помещены массивные

литые

фигу-

ры святых в килевидных арочках на

фоне

синей

эмали.

В центре композиции — Христос, сидя-

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

ИСКУССТВО

СЕРЕДИНЫ

XIII-

СЕРЕДИНЫ

XV

ВЕКА

61

щии

на

престоле,

по

углам оклада—еванге-

листы.

Плотная

кайма таких

же

литых

изобра-

жений

на

гладких пластинах обрамляет центр.

Стройная композиционная система,

в

которую

складывается сочетание сквозного, легкого

с

массивным,

игра

плавных

линий

и

живописная

красота оттенков эмали

—

зеленой

и

синей

фи-

нифти, создают архитектоничность вещи,

ко-

торая сродни искусству монументальному.

Драгоценный оклад

Евангелия

Кошки опреде-

ляет

во

многом художественное оформление

евангелий вплоть

до XVI

века.

Отдельные

ли-

тые фигурки

из

золота, серебра, меди напаи-

вали

на

гладкую пластину, сочетая

их

самым

различным образом,

и тем

самым

компози-

ция окладов варьировалась.

Это

было

значи-

тельным

новшеством.

В

XIV—XV

веках снова широко применялась

гравировка

по

металлу.

Гравированный рису-

нок

иногда покрывали чернью.

Но в

целом

ис-

кусство черни,

как и

эмали,

с

точки зрения

художественного уровня находилось

в

упадке.

Мало дошло

до нас

изделий светского деко-

ративно-прикладного искусства, больше

из-

вестно декорированных предметов, связанных

с церковным обиходом.

В

богато украшенных

окладах

икон,

евангелий проявилось

все

совер-

шенство русской ювелирной техники того

вре-

мени.

Новгородский панагиар мастера

Ивана

(1435, Новгородский историко-архи-

тектурный музей-заповедник), кадило

1405

года

из

Троице-Сергиева монастыря (Загор-

ский

государственный историко-художествен-

ный музей-заповедник) сочетают, пластичность

с архитектоникой формы. Кадилу, сиону, «ков-

чежцам»

любили придавать образ церковных

сооружений.

Так,

кадило

1405

года

в

виде

храма повторяет

в

своих формах закомары,

окна,

барабаны соборов того времени.

Изысканный вкус

отличает

басму (тиснение

серебряных листов) оклада

Евангелия

Симеона Гордого (1343,

ГБЛ).

Высокий

образец искусства русской скани представляет

серебряный оклад иконы Влади-

мирской

Богоматери, исполненный

по

заказу митрополита Фотия (1410—1431, Госу-

дарственная Оружейная палата). Изображения

двенадцати праздников, выполненные чекан-

кой

в

низком рельефе, поражают живописно-

стью, своеобразным чувством пространства.

В узоре скани

на

полях

сказались влияния

Во-

стока.

С

ним,

как и с

Западом, русские города

имели постоянные связи.

Но

иноземные влия-

ния

в

русском искусстве всегда оказывались

творчески претворенными,

и

художественный

строй

искусства

был

самостоятельным.

Москва

в XIV—XV

веках

—

один

из

самых

крупных городов, населенный ремесленника-

ми

разных специальностей. Золотые кресты,

цепи,

иконы часто упоминаются

в

княжеских

грамотах. Известны имена

в это

время ювели-

ра Парамши (Парамона)

и

замечательного

мастера

Ивана

Фомина.

К

выдающимся

произведениям

XV

века относится созданный

им

яшмовый потир (1449), уцелевший

в

ризнице

Троице-Сергиева монастыря (Загор-

ский

государственный историко-художествен-

ный музей-заповедник). Потир

в

золотой

ска-

ной оправе

и с

надписью:

«А

делал

Иван

Фо-

мин». Форма, пропорции потира, гармония

округлой,

плавной линии

его

силуэта, ритми-

ческая ясность членений несут

печать

высокой

культуры

эпохи

Рублева.

До

высокого художественного уровня

в это

время поднимаются лицевое шитье (изобра-

зительное)

и

мелкая пластика.

Главными

цен-

трами создания этих изделий

были

монасты-

ри

и

мастерские

при

великокняжеском дворе.

Лицевое шитье выполнялось

чаще

всего

гла-

дью, разноцветными шелками; золото

и се-

ребро вводились

до XVI

века мало

и

только

в

качестве цвета, обогащающего ясные

и

чистые

краски.

Русская вышивальщица

владела

столь

совершенно линией

и

цветом, имела такое

тонкое чувство материала,

что

создавала

произведения,

не

уступающие живописным.

Разнообразными приемами

в

зависимости

от

гладкой

или

шероховатой поверхности ткани

достигался тончайший колористический

эф-

фект. Форма

как бы

лепилась стежками

ни-

тей,

образующими изысканную, воздушную

паутину узора.

Для Древней Руси шитье

было

одним

из са-

мых исконных видов художественного творче-

ства.

Из

летописей известно,

что в

Киеве

еще

в

XI

веке

была

устроена школа шитья

и

тканья,

что храмы

XI—XII

веков богато украшали

тка-

нями.

Многовековые русские традиции шитья

были

настолько сильны,

что

пышные декора-

тивные византийские ткани

не

оказали ника-

кого

влияния

на

искусство русских вышиваль-

щиц.

Их не

увлекали

ни

приемы,

ни

цветовая

гамма иноземных образцов. Византийские ком-

позиции

перерабатывались творчески. Рисунок

для шитья

чаще

всего

делали

«знаменщик»

или опытная мастерица. Пелены, покровы,

пла-

щаницы,

«воздухи»

повторяли иконописные

изображения. Лучшим произведениям русско-

го

шитья свойственны ясность пластичных

ре-

шений,

эмоциональная непосредственность

вы-

ражения, высокая культура линии, ритма,

цве-

та. Серебристый

или

бледно-бирюзовый

фон

в шитье определяет особую светоносность,

нежность красок. Желтый, красный, голубой

цвета употреблялись

в

богатейших оттенках.

Художественного совершенства русское шитье

до-

стигло

в

произведениях московской школы. Известная

пелена княгини Марии, вдовы Симеона

Гор-

дого

(1389, ГИМ), имеет

в

центре изображение Неруко-

творного Спаса,

по

сторонам которого стоят Богома-

терь, Иоанн Предтеча, архангелы

и

московские ев я-

тители. Изящество, узорность, красочность позволяют

отнести эту пелену к лучшим произведениям древне-

русского

искусства. Фигуры расположены на

светлых,

нежных

фонах

серебристых звучаний. Сочетания бе-

лых,

фиолетовых,

бледно-голубых, малиновых, светло-

коричневых и

желтых

цветов одежд вместе с золоты-

ми

линиями создают богатейшую колористическую

гамму.

Плоскостность, силуэтность в трактовке отличают

памятники,

восходящие к традициям XII века. Так,

плащаница 1452 года (Новгородский историко-

архитектурный музей-заповедник, ил. 67), созданная по

заказу великого князя Василия Васильевича, по певу-

чести линий, ясности ритма и проникновенности образа

близка по стилю рублевской школе. Цвет, линии, рит-

мы стройных удлиненных фигур, склоненных над

гробом

в композиции

«Положение

во гроб», исполне-

ны гармонии.

Выдающимся памятником раннемосковского

шитья представляет покров с изобра-

жением Сергия Радонежского (на-

чало

XV века, Загорский государственный ис-

торико-художественный музей-заповедник).

Сергий изображен во весь рост в темно-фио-

летовой монашеской мантии. Он держит сви-

ток

и другой рукой благословляет. В лице так

много

строгого и доброго, сильного и прек-

расного

и вместе с тем живого, индивидуаль-

ного,

что есть предположение о портретности

этого

образа. В иконописный лик вносит особое

дыхание жизни еле заметная асимметричность

в трактовке глаз, бровей, носа.

Искусное сочетание цветных нитей создает

мягкое

колебание тонов, красная нить выде-

ляет

форму. Портретный характер изображе-

ния Сергия, выдающееся мастерство

делают

этот памятник особенно ценным с историче-

ской

и художественной точек зрения.

К

середине и в конце XV века для русского

шитья характерна густая, насыщенная гамма

цвета, известная напряженность и в

компози-

ционном ритме (например,

«Чудо

архан-

гела Михаила в

Хона

х», XV век, Загор-

ский

государственный историко-художествен-

ный музей-заповедник).

Народные воззрения и художественные

идеалы

рублевской эпохи отразились не толь-

ко

в шитье, но и в мелкой пластике.

Из дерева,

кости,

металла

создавались про-

изведения одновременно скульптурные и юве-

лирные. Развитие пластических качеств резной

кости

тесно соприкасалось с мастерством резь-

бы по дереву и камню (например, напре-

стольный крест с распятием и

праздниками,

кость, конец XV века, За-

РАЗДЕЛ

ТРЕТИЙ.

ИСКУССТВО

СЕРЕДИНЫ

ХМ1

—СЕРЕДИНЫ

XV

ВЕКА

горский

государственный историко-художе-

ственный музей-заповедник или резная икона

«Георгий Победоносец», кость, XV век,

Государственные музеи Московского Кремля).

Выдающимся явлением в древнерусском ис-

кусстве предстает творчество замечательного

русского

мастера Амвросия (1430—1494),

работавшего в Троице-Сергиевом монастыре

и руководившего здесь мастерской.

Золотая панагия-складень (1456,

Загорский

государственный историко-худо-

жественный музей-заповедник, ил. 64) имеет

внутри золотого ковчега, украшенного тончай-

шей сканью, резные из дерева иконки с две-

надцатью праздниками. Резную миниатюру

Амвросия на среднике складня (правая его

часть

была

выполнена позднее)

отличает

мону-

ментальность образов. Предстоящие у креста

Богоматерь и Иоанн Богослов исполнены

скорбного

чувства.

Слева

праздники —

«Сре-

тение», «Крещение»,

«Распятие»,

«Воскресе-

ние»,

«Сошествие

святого

духа»

и

«Успение».

Мастерство Амвросия проявилось в свободной

и непринужденной трактовке фигур. Гармонич-

ность в пропорциях и ритмах передает возвы-

шенный строй образов. Особенно выразитель-

на фигура скорбящей у креста Богоматери,

вызывающая ассоциации с античным искус-

ством.

Античная

традиция просвечивает в твор-

честве Амвросия так же, как и у

Андрея

Руб-

лева. Амвросий смело прорезает

рельеф

до

золотого фона, что вносит цветовое звучание

в резную композицию, позволяет достичь де-

коративного сочетания сияющего золота с тем-

ным ореховым деревом. Тонкой красотой вы-

деляется сканый орнамент, покрывающий

складень снаружи,— тоже работа Амвросия.

Язык пластики в произведениях Амвросия

настолько богат, образен, что может

быть

по-

нят только в свете общих достижений худо-

жественной

культуры

того времени.

Глубокое понимание синтеза искусств отра-

жала

в себе всякая, даже самая

малая

форма,

каждый небольшой предмет прикладного ис-

кусства того времени. Отголоски великого

искусства

Рублева

жили во всех областях ху-

дожественного творчества.

Рублевская

худо-

жественная традиция, развиваясь в искусстве

крупных

культурных

центров, постепенно рас-

пространялась и по далеким окраинам, сли-

ваясь там с широким потоком народного твор-

чества.

РАЗДЕЛ

ЧЕТВЕРТЫЙ

ВВЕДЕНИЕ

ИСКУССТВО КОНЦА

XV—XVI ВЕКОВ

63

Введение

64

Архитектура конца XV — начала XVI века

67

Живопись конца XV — начала XVI века.

Дионисий

69

Архитектура XVI века

75

Живопись XVI века

79

Скульптура и декоративно-прикладное

искусство

В 80-х годах XV века в основном завершает-

ся сложение Русского централизованного госу-

дарства, исчезают последние остатки зависи-

мости

от монголо-татарских ханов. Москва ста-

ла столицей могучей русской державы, симво-

лом ее силы и величия. Этот важнейший этап

в истории русского народа был подготовлен

быстрым развитием производительных сил,

ростом

общественного разделения труда,

крепнущими торговыми связями. Усиление

крепостного

права,

феодальной

эксплуатации

крестьянства также требовало сильной центра-

лизованной власти для борьбы с растущим не-

довольством масс. Мощное государство обес-

печивало осуществление активной внешней

политики,

направленной к ликвидации враж-

дебных татарских ханств и освобождению той

части русских земель, которая попала под

иноземное владычество. Быстрый рост могу-

щества Русского централизованного государ-

ства поражал его соседей.

Существенно изменяется и социальная база

власти «государя всея

Руси».

Княжеско-бояр-

ская знать постепенно отодвигается на второй

план; главной опорой самодержавия становит-

ся поместное дворянство. Утверждается тео-

рия о божественном происхождении власти

московских

государей и ее главенстве над ду-

ховной

властью

церкви. В публицистике XVI

века с невиданной до того широтой обсужда-

ются самые основы государственного устрой-

ства. В некоторых сочинениях появляется даже

мысль о естественном равенстве всех людей

перед богом и звучит протест против рабства,

принижающего человеческое достоинство. Са-

мо появление подобных идей отражало реаль-

ную силу и политическую активность демокра-

тических слоев народа. В то же время крепнет

и развивается национальное самосознание,

чувство гордости за русский народ и государ-

ство.

Москва представляется теперь не только

столицей Руси, но и оплотом православия,

«третьим

Римом»

— наследником Царьграда.

Возрастает и значение Москвы как центра,

объединяющего культурное наследие воссое-

диненных русских земель. Со всей Руси свозят

сюда

лучшие

произведения искусства и про-

славленные

святыни. На строительство Москвы

собирают

лучших

мастеров: псковичей, твери-

чей,

ростовцев. Они работают здесь рядом с

приглашенными из Италии инженерами и архи-

текторами.

Обращение к лучшим зодчим Ев-

ропы того времени

было

вызвано стремлени-

ем еще выше поднять художественный и тех-

нический уровень строительства и выполнить

огромные архитектурные и военно-инженер-

ные работы, связанные с превращением Моск-

вы в столицу мощного централизованного го-