Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

164

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОвИНЫ

XVIII

ВЕКА

В.

И.

Баженов. Проект Кремлевского дворца

в

Москве.

План

не нравились начальству Академии.

Не

найдя приме-

нения своим способностям

в

Петербурге,

он в 1767 го-

ду покинул столицу

и

переехал

в

Москву.

В Москве начинается важнейший период

творчества Баженова, здесь были созданы про-

изведения,

сыгравшие очень важную роль

в

дальнейшем развитии русского зодчества.

Наи-

более значительными среди

них

являются

проект

дворца

в

Московском Кремле

и ан-

самбль

в

Царицыне

под

Москвой.

В

обоих

случаях

Баженов радикально пересмотрел

приемы,

сложившиеся

в

архитектуре подоб-

ных сооружений

в

середине

XVIII

века,

и дал

совершенно новое претворение темы город-

ского

и

загородного дворцов.

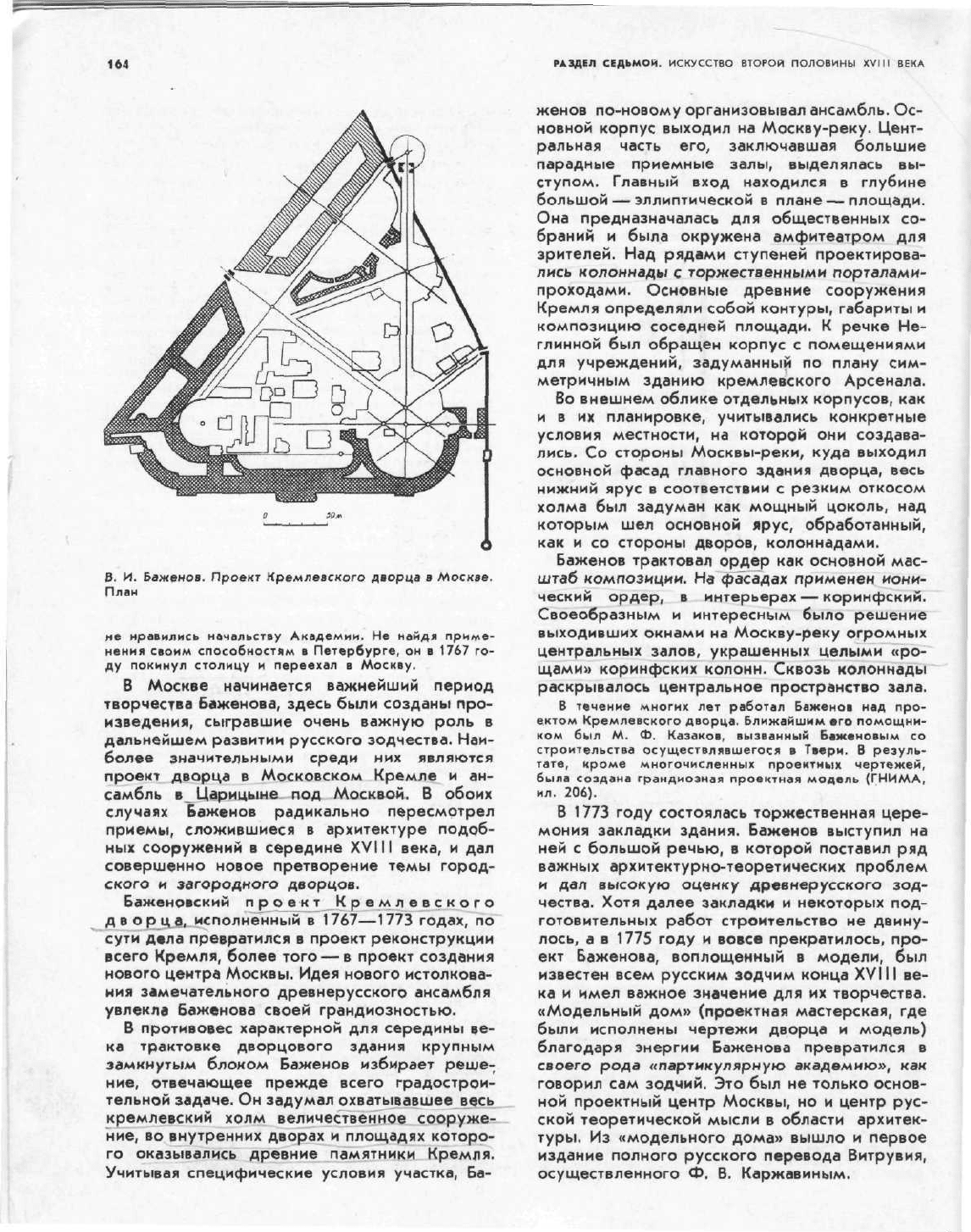

Баженовский

п р о е к т

Кремлевского

дворца,

исполненный

в

1767—1773 годах,

по

сути дела превратился

в

проект реконструкции

всего

Кремля, более того

— в

проект создания

нового

центра Москвы. Идея нового истолкова-

ния замечательного древнерусского ансамбля

увлекла Баженова своей грандиозностью.

В противовес характерной

для

середины

ве-

ка

трактовке дворцового здания крупным

замкнутым блоком Баженов избирает реше-

ние,

отвечающее прежде всего градострои-

тельной задаче.

Он

задумал охватывавшее весь

кремлевский

холм величественное сооруже-

ние,

во

внутренних дворах

и

площадях которо-

го

оказывались древние памятники Кремля.

Учитывая

специфические условия участка,

Ба-

женов по-новому организовывал ансамбль.

Ос-

новной корпус выходил

на

Москву-реку. Цент-

ральная

часть

его,

заключавшая большие

парадные приемные залы, выделялась

вы-

ступом.

Главный вход находился

в

глубине

большой

—

эллиптической

в

плане

—

площади.

Она предназначалась

для

общественных

со-

браний

и

была

окружена амфитеатром

для

зрителей.

Над

рядами ступеней проектирова-

лись колоннады

с

торжественными порталами-

проходами.

Основные древние сооружения

Кремля определяли собой контуры, габариты

и

композицию

соседней площади.

К

речке

Не-

глинной

был

обращен корпус

с

помещениями

для учреждений, задуманный

по

плану

сим-

метричным зданию кремлевского Арсенала.

Во внешнем облике отдельных корпусов,

как

и

в их

планировке, учитывались конкретные

условия местности,

на

которой

они

создава-

лись.

Со

стороны Москвы-реки, куда выходил

основной

фасад главного здания дворца, весь

нижний

ярус

в

соответствии

с

резким откосом

холма

был

задуман

как

мощный цоколь,

над

которым

шел

основной ярус, обработанный,

как

и со

стороны дворов, колоннадами.

Баженов трактовал ордер

как

основной

мас-

штаб композиции.

На

фасадах применен иони-

ческий

ордер,

в

интерьерах

—

коринфский.

Своеобразным

и

интересным было решение

выходивших окнами

на

Москву-реку огромных

центральных залов, украшенных целыми

«ро-

щами» коринфских колонн. Сквозь колоннады

раскрывалось центральное пространство зала.

В течение многих

лет

работал Баженов

над про-

ектом

Кремлевского дворца. Ближайшим его помощни-

ком

был М. Ф.

Казаков, вызванный Баженовым

со

строительства осуществлявшегося

в

Твери.

В

резуль-

тате, кроме многочисленных проектных чертежей,

была

создана грандиозная проектная модель (ГНИМА,

ил.

206).

В

1773

году состоялась торжественная цере-

мония закладки здания. Баженов выступил

на

ней

с

большой речью,

в

которой поставил

ряд

важных архитектурно-теоретических проблем

и

дал

высокую оценку древнерусского

зод-

чества.

Хотя

далее закладки

и

некоторых

под-

готовительных работ строительство

не

двину-

лось,

а в 1775

году

и

вовсе прекратилось,

про-

ект

Баженова, воплощенный

в

модели,

был

известен

всем русским зодчим конца

XVIII ве-

ка

и

имел важное значение

для их

творчества.

«Модельный

дом»

(проектная мастерская,

где

были исполнены чертежи дворца

и

модель)

благодаря энергии Баженова превратился

в

своего

рода «партикулярную академию»,

как

говорил

сам

зодчий.

Это был не

только основ-

ной

проектный центр Москвы,

но и

центр

рус-

ской

теоретической мысли

в

области архитек-

туры.

Из

«модельного

дома»

вышло

и

первое

издание

полного русского перевода Витрувия,

осуществленного

Ф. В.

Каржавиным.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

165

В. И. Баженов. Ансамбль Царицына (Москва). Генеральный план

К

тому же времени, по-видимому, к

началу

70-х го-

дов,

относится проект- неизвестного здания, упоминае-

мого

обычно в литературе под названием «С моль-

ный институт», а иногда —

<<М

осковский

универс и т е т».

Скорее всего это проект какого-то дворца. Совер-

шенно изумительны и своеобразны планы здания,

сложно скомпонованные из круглых, эллиптических,

многогранных помещений, слагающихся в почти орна-

ментальный узор. Особенно интересно задумана цен-

тральная часть, в первом этаже которой находится

звездчатый в плане проезд, во втором — главный, ром-

бовидный в плане зал. Что касается внешнего облика

сооружения, то здесь так же, как и в Кремлевском

дворце, на высоком пьедестале помещена колонна-

да — на этот раз из парадных коринфских колонн,

отвечающая основным помещениям. Значительно усту-

пая,

конечно, Кремлевскому дворцу размерами,

«Смо-

льный

институт» (или «Московский университет») пре-

восходит его по разнообразию и виртуозности реше-

ния отдельных элементов.

К

1775 году относится временный декора-

тивный комплекс увеселительных стро-

ений на

Ходы

иском поле, выполнен-

ный Баженовым к празднествам мира с Тур-

цией при непосредственном участии Казакова

и известный по знаменитым казаковским ри-

сункам.

Здесь вновь сказался творческий раз-

мах Баженова. Увеселительные строения чрез-

вычайно разнообразны по формам: глухие, с

сумрачными крепостными стенами павильоны

«Азова»

и

«Таганрога»

и открытые павильоны

«Керчи»

и

«Яникале»

с их легкими декора-

тивными башнями и площадками для коме-

дийных представлений. Главное сооружение,

предназначенное для фейерверка, состояло

из

двух открытых павильонов, обработанных

парными колоннами и объединенных колонна-

166

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVH!

ВЕКА

дой,

за которой располагался полукруглый

двор.

Ростральные колонны, обелиск и арма-

турные композиции на пьедесталах довершали

убранство.

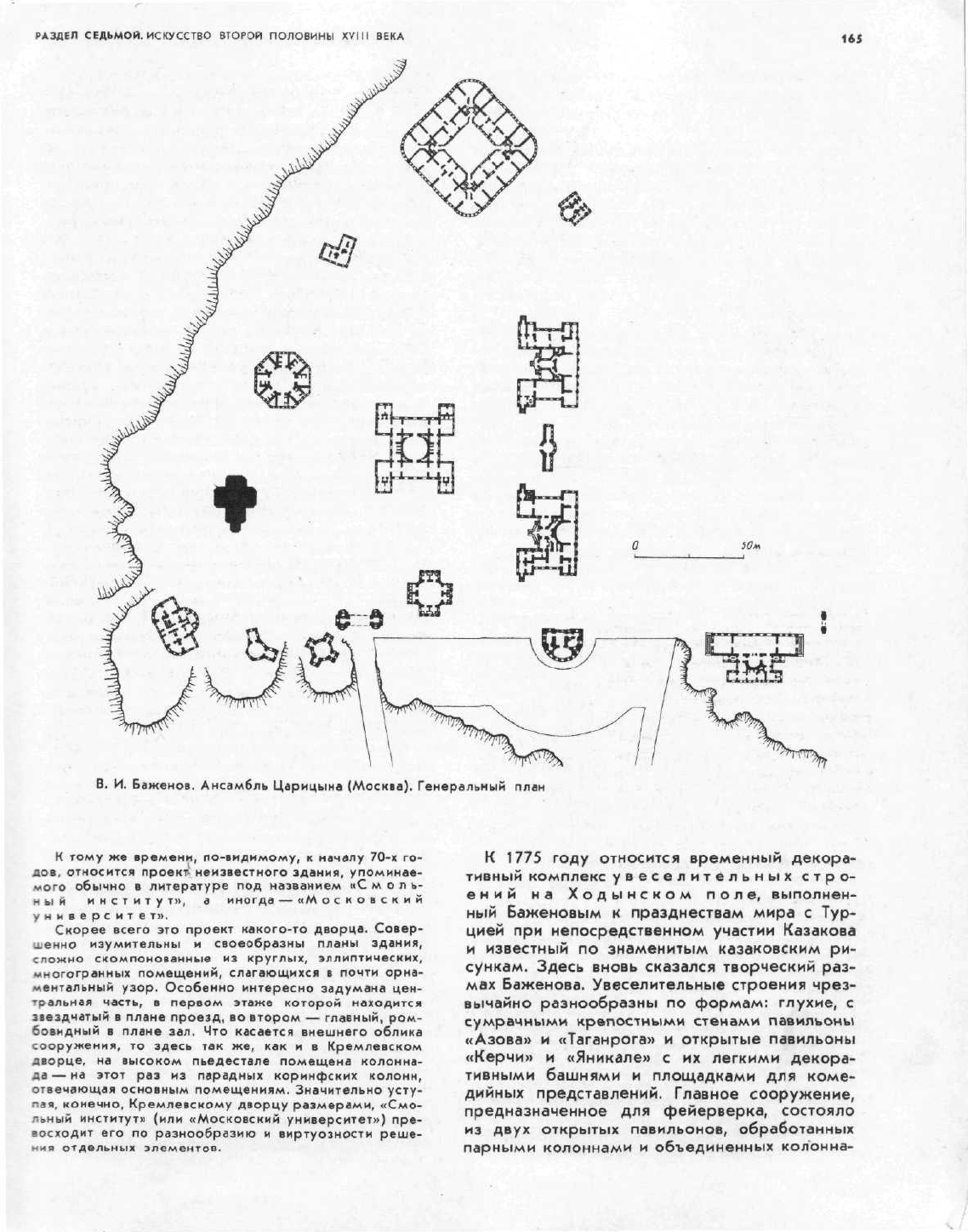

Как

и в проекте расположенного в городе

Кремлевского

дворца, Баженов радикально,

по-новому формирует загородный дворцово-

парковый ансамбль в Ца р и ц ы н е под Мо-

сквой

(1775—1785; ныне в черте города).

Вместо

громадного по протяженности здания,

которому

подчиняется геометрически распла-

нированный парк (сравните с Екатерининским

и

Петергофским парками), зодчий обратился к

«натуральной»,

естественной планировке, в

значительной мере обусловленной характер-

ным пересеченным рельефом живописной ме-

стности,

отведенной для строительства. Баже-

нов трактовал все элементы ансамбля в виде

отдельных павильонов, неразрывно связанных

с пейзажем. Даже главный дворец был заду-

ман им в виде двух отдельных самостоятель-

ных корпусов. Постройки объединялись в одно

целое окружающим их

парком.

Здесь сказа-

лось глубокое изучение Баженовым приемов

древнерусского

зодчества, мастера которого с

таким

совершенством владели умением рас-

полагать здание в природной среде.

В Царицыне Баженов применил те же фор-

мы,

что были использованы им в увесели-

тельных

строениях на Ходынском поле и кото-

рые он сам называл «готическими». Под этим

термином

зодчий имел в виду, как явствует из

его

речи на закладке Кремлевского дворца,

конечно,

совсем не то, что мы сейчас подразу-

меваем.

В нашем современном научном

пони-

мании слово

«готика»

в

XVIII

веке, в сущно-

сти,

вообще не применялось. Им определя-

лась в то время вся средневековая архитек-

тура. Говоря о «готике», Баженов имел в виду

зодчество,

отступающее в своих приемах от

заветов классики и опирающееся в данном

случае на древнерусские традиции, откуда

были заимствованы и облицовочные материа-

лы, придающие столь специфический характер

царицынскому ансамблю,— сочетание кирпича

с белым камнем.

В 1785 году Екатерина II проездом на юг заехала

посмотреть

строительство. Ансамбль ей не понравил-

ся;

по ее приказу ряд корпусов был срыт и возведение

нового

дворца поручено Казакову, Но и казаковское

здание осталось незавершенным.

Из

работ Баженова в Царицыне, дошедших до нес

в монументальных развалинах, наиболее значительны

фигурные ворота, полуциркульный

дворец,

приемный дворец (известный также

под

названием Оперный дом),

Хлебный

дом

(кухонный корпус) с галереей (с воротами), соеди-

няющей его с дворцом, и фигурный мост через

дорогу.

Этот мост с величественной аркой между

башнями принадлежит к лучшим созданиям Баженова

(ил.

207).

Высокий

идейный смысл, необычность худо-

жественной проблематики, красота планов,

объемных композиций и деталей, красочность

расцветки

царицынских сооружений произво-

дили большое впечатление на современников

Баженова и зодчих последующих поколений.

Поддерживаемое неиссякаемым интересом за-

казчиков,

псевдоготическое направление про-

должало существовать и далее, хотя представ-

ляющие его постройки уже никогда не дости-

гали совершенства баженовского Царицына.

Самой крупной постройкой Баженова в Мо-

скве

является дом П. Е. Пашкова {1784—

1786,

ил. 205), ныне старое здание Государст-

венной библиотеки

СССР

имени В. И. Ленина.

Сооружение располржено над откосом круто-

го

холма, спускавшегося к Моховой улице.

Обращая главный фасад к Кремлю и Москве-

реке,

зодчий Предопределяет роль здания в

облике прилегающего

городского

района.

Въезд сделан со стороны относительно

узкого

Ваганьковского

переулка (ныне улица Марк-

са—

Энгельса), проходящего на уровне верх-

ней площадки. На склоне холма был разбит

сад,

отделенный от улицы оградой с фонарями

на цилиндрических каменных устоях. Цент-

ральный корпус, объединенный с боковыми

флигелями

низкими,

одноэтажными перехода-

ми,

подчеркнут не только размерами и силуэ-

том,

но и обработкой. Его коринфский портик,

поднятый не уровень второго этажа, противо-

поставлен ионическим колоннадам боковых

флигелей, начинающимся почти с земли. Так

Баженов по-своему претворил схему решения

жилого

дома, распространенную в усадебном

строительстве 80-х — 90-х годов XVI11 века.

В это же время Баженовым построен дом

И, И. Юшкова со своеобразной ротондой

вестибюля (80~е

годы,

ил. 208).

Незадолго до смерти Екатерины II Баженов

переехал в Петербург. Он проектировал для

Павла

I здание Михайловского (Инже-

нерного)

замка, работу над которым на-

чал еще в 1792 году (сохранился вариант боко-

вого

фасада, датированный этим

годом).

При-

мечательны и два павильона — своеоб-

разные пропилеи при въезде на территорию

замка

(1798—1800, ил. 202). Их формы по-ба-

женовски

сложны и изящны: передний и зад-

ний

фасады сделаны выпуклыми, а ризалиты

ориентированы по диагональным

осям.

Возведением замка в 1797—1800 годах руководил

В. Ф. Бренна, внесший ряд существенных изменений

в проект. Так,

была

добавлена церковь, выступающая

на западной стороне каре. Бренна же выполнил проек-

ты наружной и внутренней отделки здания.

В 1799 году Баженов был назначен вице-президен-

том

Академии художеств. Ознакомившись внимательно

с положением, он составил обширную записку, отме-

тив необходимость ряда реформ. Некоторые из пред-

ложений были в

начале

XIX века проведены в жизнь.

Одновременно Баженов задумал грандиозное изда-

ние «Российской архитектуры», в котором предпола-

гал воспроизвести важнейшие памятники зодчества, а

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

167

также наиболее крупные

из

неосуществленных проек-

тов. Баженов скоропостижно скончался

13

августа

1799 года.

За

сбор материалов

для

этого издания

активно взялся Казаков.

Значение Баженова

в

развитии русской

ар-

хитектуры второй половины

XVIII

века чрез-

вычайно велико. Именно

с его

творчеством

связывается становление

и

утверждение клас-

сицизма.

Оценивая деятельность Баженова,

невозможно ограничиться лишь

его

архитек-

турной практической деятельностью.

Он был

человеком исключительно широко образован-

ным,

одним

из

крупнейших деятелей русского

просвещения конца

XVIII

века. Попытки орга-

низации художественной школы

и

обществен-

ной картинной галереи

в

Москве, замыслы

ре-

формы Академии художеств, стремление

пре-

вратить

«модельный

дом»

в

«партикулярную

академию»,

в

центр русской теоретической

мысли

в

области архитектуры, участие

в

опуб-

ликовании полного русского перевода Витру-

вия,

попытки критического рассмотрения

и

оценки памятников древнерусского зодчества

в речи

на

закладке Кремлевского дворца,

про-

ект издания «Российской

архитектуры»

— все

это наглядные примеры огромного размаха

деятельности Баженова.

Матвей Федорович

К.а з а к о в

(1738—1812) родился

в

Москве

в

семье мелко-

го

служащего.

Тринадцатилетни/л подростком Казаков поступил

в

архитектурную команду Ухтомского,

где

познакомил-

ся

с

Баженовым.

Но в

отличие

от

Баженова, вскоре

перешедшего

в

Московский университет,

а

затем

в

Академию художеств, Казаков остался

в

мастерской

Ухтомского.

По

завершении обучения

его

назначили

в команду Петра Романовича Никитина

(1735—1784), сына живописца

Р.

Никитина. После

по-

жара

1763

года, уничтожившего почти весь центр

в

Твери

(г.

Калинин),

там

проводились большие восста-

новительные работы

под

руководством Никитине,

по-

мощником которого

стал

Казаков.

С

Тверью

связаны

и первые самостоятельные постройки Казакова.

Он

возводил здесь

в

1763—1767 годах Архиерейский

дом,

впоследствии превращенный

в

Путевой дворец. Здание

было

окончательно завершено

в 1775

году, после

отъ-

езда Казакова

из

Твери.

В

этом сооружении

в

извест-

ной мере использованы приемы раннего классицизма.

Казаков создал

в

Твери,

по его

словам, «много парти-

кулярных домов», однако

а

большинстве своем

они

остаются неопознанными.

В

1767

году, вызванный

в

Москву

для

проектирова-

ния Кремлевского дворца, Казаков

стал

основным помощником Баженова. Годы, проведенные

в совместной работе, имели, несомненно, решающее

значение

в

окончательном сложении

таланта

Казакова,

хотя

нельзя

не

учитывать,

что и до

этого

он был, в

сущности,

достаточно самостоятельным мастером,

о

чем наглядно свидетельствуют

его

тверские постройки.

С Кремлевским дворцом связаны

два

заме-

чательных

рисунка Казакова, изображаю-

щих

начало

работ

и

завершение сооружения

площадки

с

декоративными павильонами

и

щитами

к

торжеству закладки.

Эти

листы

(ГНИМА)

—

наиболее ранние

из

дошедших

до

нас казаковских работ пером

«под

офорт»,

в столь излюбленной

им

впоследствии технике.

Оба рисунка, особенно второй

из них,

ярко

характеризуют Казакова.

Он

выбирает

для

изображения

не

торжественный момент самой

церемонии,

а

последние подготовительные

ра-

боты.

На

переднем

плане

показаны фигуры

рабочих. Декоративные щиты

с

аллегорически-

ми

изображениями представлены

с

оборотной

стороны,

так что

видны поддерживающие

их

конструкции.

Стремление показать человека

в

процессе

труда, показать здание

во

время

его

сооружения ставит Казакова-рисовальщика

на

особое место

в

истории русской графики

XVI11

века.

Оба

рисунка

—

лишь

начало

большой

се-

рии

аналогичных листов.

Второй совместной работой Баженова

и

Казакова

явились

увеселительные

строения

на

Ходынском поле

к

празднествам

в

связи

с

окончанием первой русско-турецкой войны. Представ-

ление

о них

дают рисунки Казакова

1775

года

(ГНИМА).

Эти листы поражают исключительным мастерством

в передаче архитектурных сооружений;

не

случайно

рисунки

Казакова считаются одним

из

высших

дос-

тижении русской архитектурной графики

XVIII

века Зодчему принадлежит

и

замечательная

с е-

рия видов Кремля

в

Коломне,

ис-

полненная

в 1778

году (хранится

в ГРМ),

Одно

из

своих

значительных

сооружений

—

Петровский дворец (1775—1782,

ил.

209)

—

Казаков выполняет

в

формах, близких

только

что

оконченным строениям

на

Ходын-

ском

поле

и

возводившемуся одновременно

Баженовым ансамблю

в

Царицыне. Своеобра-

зие

подхода зодчего сказалось

в

трактовке

портала главного входа

с его

бочкообразными

колоннами, башнях служебных корпусов

и ба-

рабане купола,

стрельчатые

окна которого

пе-

реходят

на

самый купол. Компактное

в

плане,

главное здание решено

по

схеме, восходящей

к

наследию

А.

Палладио,

распространенной

тогда

в

русском зодчестве. Круглый

зал с ку-

полом,

возвышающимся надо всем сооруже-

нием,

образует центр, вокруг которого

груп-

пируются остальные

залы

и

комнаты. Парад-

ный двор замкнут одноэтажными служебными

корпусами,

которые прерываются восемью

башнями (двух разных типов,

по

четыре

с каж-

дой стороны).

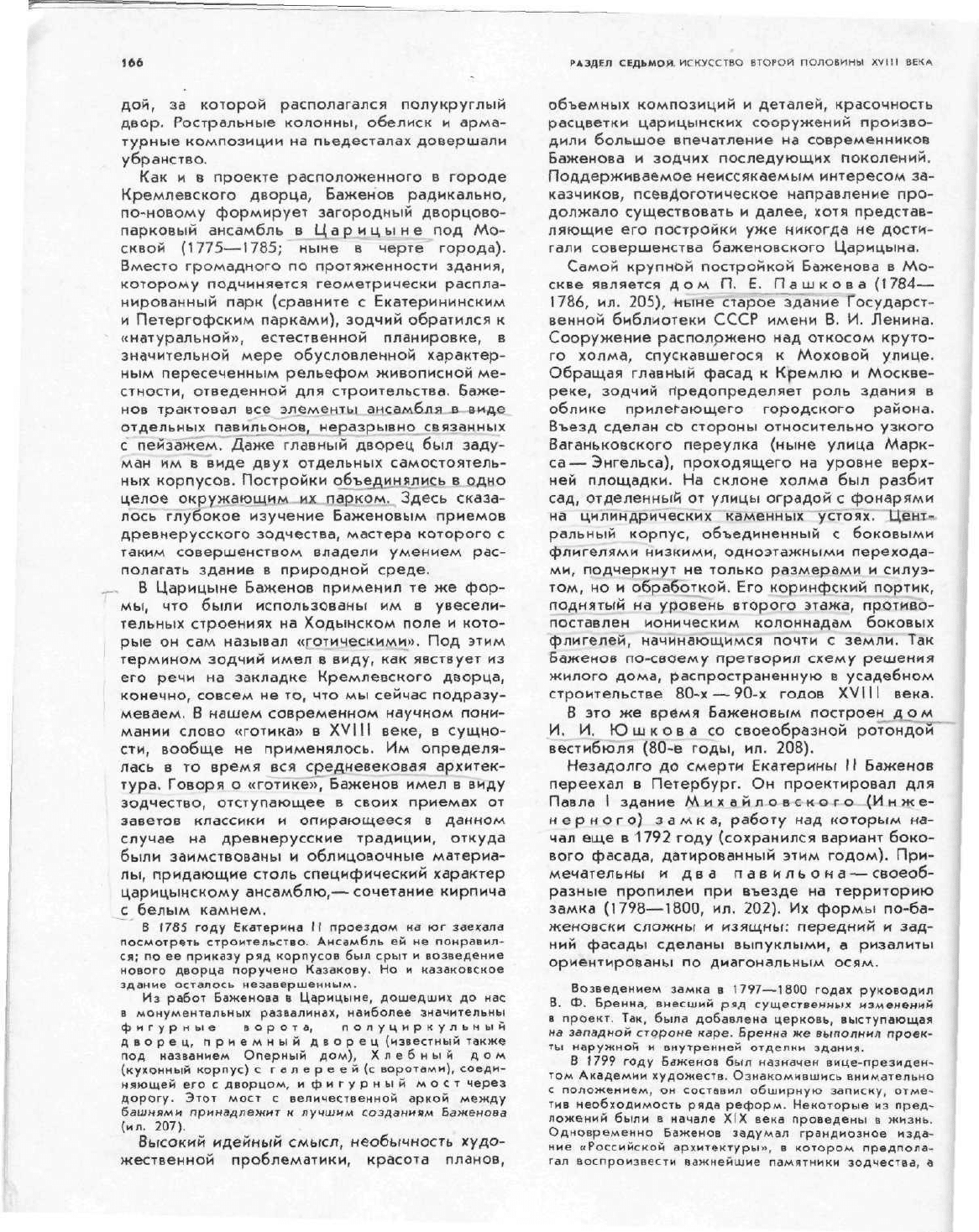

Крупнейшим

в 70-е

годы

и

вместе

с тем од-

ним

из

наиболее

замечательных

сооружений

Казакова

является

Сенат

(Присутствен-

ные места, 1776—1787,

ил. 210) в

Москов-

ском

Кремле.

Сенат

представляет собой

в пла-

не почти прямоугольный треугольник, один

из

катетов которого расположен

параллельно

кремлевской стене, выходящей

на

Красную

площадь.

Эта

форма

была

подсказана участ-

ком,

на

котором расположено сооружение.

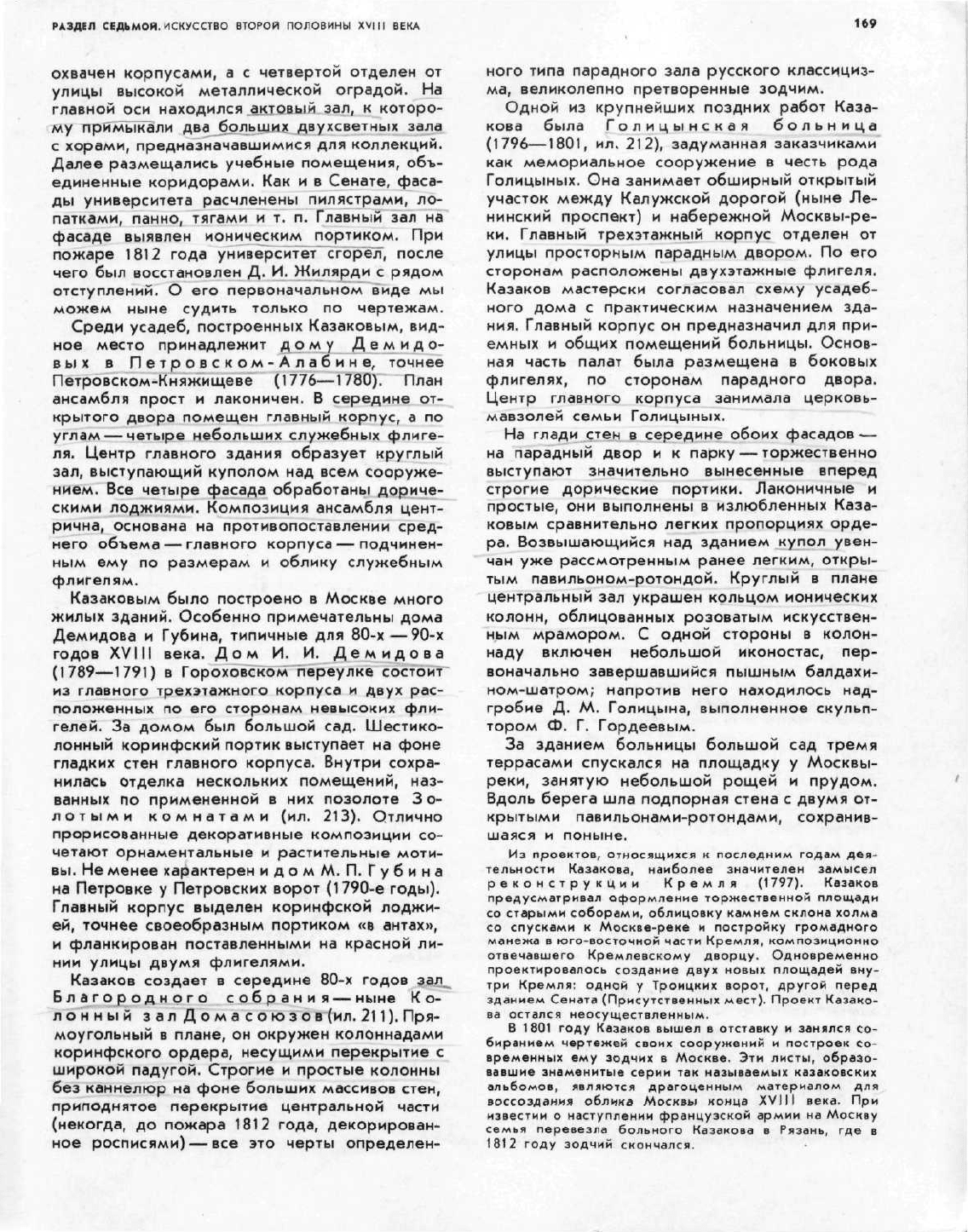

Объемно-планировочная схема очень харак-

терна

для

раннего классицизма. Парадный

двор расположен внутри

и

замкнут

со

всех

сторон высокими корпусами. Здесь исполь-

168

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVHI

ВЕКА

50

М.

Ф. Казаков. Сенат (Присутственные места) в Московском Кремле.

План

второго этажа

зован,

в

сущности, новый

тип

компоновки

интерьеров административно-общественного

здания

с

удобным расположением помещений

и рациональным решением

их

связи.

В

глуби-

не,

у

вершины треугольника, находится боль-

шой круглый

в

плане

наиболее парадный

зал.

Под ним,

в

первом этаже,— вестибюль,

с

кото-

рым ротонда связана лестницами. Вместе

с

двумя примыкающими вытянутыми залами

и

малым круглым залом

она

образует узел

ос-

новных парадных интерьеров.

Два

внутренних

корпуса

отграничивают центральный двор

от

служебных, угловых. Основные корпуса

про-

дольной капитальной стеной

членятся

на

рабо-

чие помещения

и

коридоры. Канцелярии раз-

делены

между собой перегородками, которые

можно

было

передвигать

в

зависимости

от по-

требностей. Продуманно расположены лест-

ницы,

образующие одновременно опорные

точки композиции плана.

Во внешнем облике

в

соответствии

с

текто-

никой

классицизма нижние этажи трактованы

как

пьедестал объединенных вместе верхних

этажей.

Центры фасадов отмечены колонными

и пилястррвыми дорическими портиками,

а

ротонда

в

парадном дворе

—

изогнутой

по ду-

ге

дорической колоннадой.

Членения

поверх-

ностей стен лопатками, пилястрами, панно, ор-

наментальными элементами, наличниками

окон

и т.

п.,

так же как и

плавные

переходы

от

одного

объема

к

другому, свидетельствуют

о

принадлежности этого здания

к

ранней стадии

классицизма.

Наиболее нарядна

и

совершенна

внутренняя отделка главного круглого зала.

Вдоль стен идет торжественная коринфская

колоннада;

в

простенках между колоннами по-

мещены

рельефные

тематические панно,

ку-

пол богато разработан кессонами.

Судя

по

од-

ному

из

предварительных вариантов, Казаков

первоначально предполагал

дать

в

централь-

ном круглом зале кольцевую колоннаду, под-

держивающую купол.

В

окончательном проек-

те

он

отказался

от

этого замысла.

Однако

в

дальнейшем Казаков

все же осу-

ществил его, решив внутреннее пространство

церкви Филиппа Митрополита

в

Москве

(1777—1788)

в

виде круглого зала

со

свободно стоящей внутри колоннадой,

на

кото-

рую опирается купол. Своеобразно

и

завер-

шение церкви: традиционную луковичную

главку Казаков заменил здесь миниатюрной

ротондой,

образованной ионическими колон-

нами.

Так он

будет поступать

и

впоследствии

при

завершении купольных перекрытий.

В Московском университете

(1786—1793) Казаков разрабатывает

тип зда-

ния,

предназначенного

для

учебного заведе-

ния.

Большой парадный двор

с

трех сторон

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

охвачен корпусами, а с четвертой отделен от

улицы высокой металлической оградой. На

главной оси находился актовый зал, к которо-

му примыкали два больших двухсветных зала

с хорами, предназначавшимися для коллекций.

Далее размещались учебные помещения, объ-

единенные коридорами. Как и в Сенате, фаса-

ды университета расчленены пилястрами, ло-

патками,

панно, тягами и т. п. Главный зал на

фасаде

выявлен

ионическим портиком. При

пожаре 1812 года университет сгорел, после

чего был восстановлен Д. И. Жилярди с рядом

отступлений. О его первоначальном виде мы

можем

ныне судить только по чертежам.

Среди усадеб, построенных Казаковым, вид-

ное место принадлежит дому Демидо-

вых в Петровском-Алабине, точнее

Петровском-Княжищеве (1776—1780).

План

ансамбля прост и лаконичен. В середине от-

крытого

двора помещен главный корпус, а по

углам — четыре небольших служебных флиге-

ля. Центр главного здания образует круглый

зал,

выступающий куполом над всем сооруже-

нием.

Все четыре фасада обработаны дориче-

скими

лоджиями. Композиция ансамбля цент-

рична, основана на противопоставлении сред-

него

объема—главного корпуса — подчинен-

ным ему по размерам и облику служебным

флигелям.

Казаковым было построено в Москве много

жилых зданий. Особенно примечательны дома

Демидова и Губина, типичные для 80-х—90-х

годов

XVtll

века. Дом И. И. Демидова

(1789—1791) в Гороховском переулке состоит

из

главного трехэтажного корпуса и двух рас-

положенных по его сторонам невысоких фли-

гелей.

За домом был большой сад.

Шестико-

лонный коринфский портик выступает на фоне

гладких стен главного корпуса. Внутри сохра-

нилась отделка нескольких помещений, наз-

ванных по примененной в них позолоте 3 о-

лотыми комнатами (ил. 213). Отлично

прорисованные декоративные композиции со-

четают орнаментальные и растительные

моти-

вы.

Не менее характерен

идомМ.

П. Губина

на Петровке у Петровских ворот (1790-е годы).

Главный корпус выделен коринфской лоджи-

ей,

точнее своеобразным портиком «в

антах»,

и

фланкирован поставленными на красной ли-

нии

улицы двумя флигелями.

Казаков создает в середине 80-х годов зал

Благородного собрания — ныне К о-

лонный залДомасоюзов (ил. 211), Пря-

моугольный в плане, он окружен колоннадами

коринфского

ордера, несущими перекрытие с

широкой

падугой. Строгие и простые колонны

без

каннелюр на фоне больших массивов стен,

приподнятое перекрытие центральной части

(некогда,

до пожара 1812 года, декорирован-

ное росписями) — все это черты определен-

ного

типа парадного зала русского классициз-

ма,

великолепно претворенные зодчим.

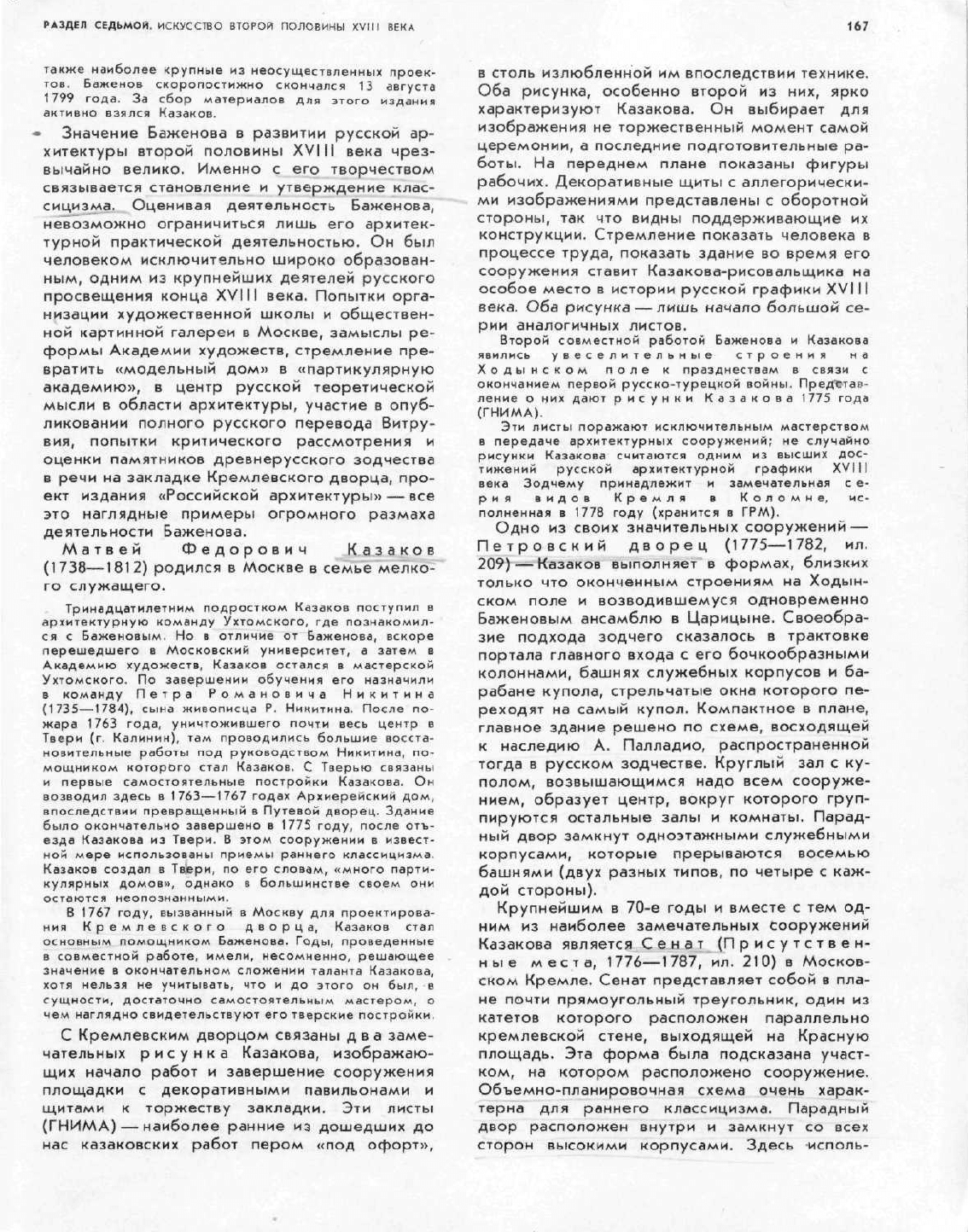

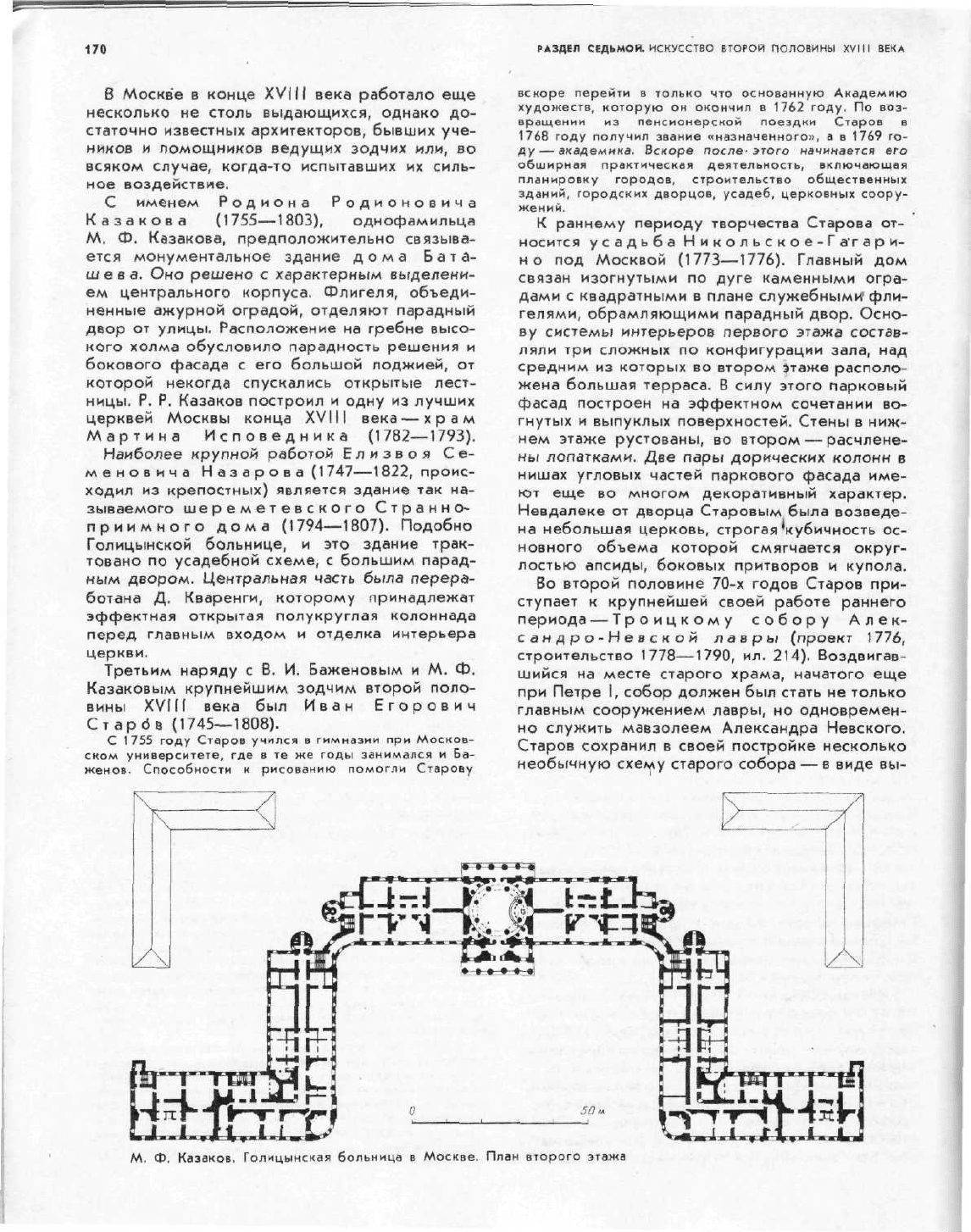

Одной из крупнейших поздних работ Каза-

кова

была

Голицы некая больница

(1796—1801,

ил. 212), задуманная заказчиками

как

мемориальное сооружение в честь рода

Голицыных. Она занимает обширный открытый

участок между Калужской дорогой (ныне Ле-

нинский

проспект) и набережной Москвы-ре-

ки.

Главный трехэтажный корпус отделен от

улицы просторным парадным двором. По его

сторонам расположены двухэтажные флигеля.

Казаков мастерски согласовал схему усадеб-

ного

дома с практическим назначением зда-

ния.

Главный корпус он предназначил для при-

емных и общих помещений больницы. Основ-

ная часть палат

была

размещена в боковых

флигелях, по сторонам парадного двора.

Центр главного корпуса занимала церковь-

мавзолей семьи Голицыных.

На глади стен в середине обоих фасадов-—

на парадный двор и к парку — торжественно

выступают значительно вынесенные вперед

строгие

дорические

портики.

Лаконичные и

простые,

они выполнены в излюбленных Каза-

ковым сравнительно легких пропорциях орде-

ра.

Возвышающийся над зданием купол увен-

чан уже рассмотренным ранее

легким,

откры-

тым павильоном-ротондой. Круглый в плане

центральный зал украшен кольцом ионических

колонн,

облицованных розоватым искусствен-

ным мрамором. С одной стороны в колон-

наду включен небольшой иконостас, пер-

воначально завершавшийся пышным балдахи-

ном-шатром;

напротив него находилось над-

гробие

Д. М. Голицына, выполненное скульп-

тором

Ф. Г. Гордеевым.

За

зданием больницы большой сад тремя

террасами спускался на площадку у Москвы-

реки,

занятую небольшой рощей и прудом.

Вдоль берега шла подпорная стена с двумя от-

крытыми павильонами-ротондами, сохранив-

шаяся и поныне.

Из проектов, относящихся

к

последним годам

дея-

тельности Казакова, наиболее значителен замысел

реконструкции Кремля (1797). Казаков

предусматривал оформление торжественной площади

со

старыми соборами, облицовку камнем склона

холма

со

спусками

к

Москве-реке

и

постройку громадного

манежа

в

юго-восточной части Кремля, композиционно

отвечавшего Кремлевскому дворцу. Одновременно

проектировалось создание

двух

новых площадей

вну-

три Кремля: одной

у

Троицких ворот, другой перед

зданием

Сената

(Присутственных мест). Проект Казако-

ва остался неосуществленным.

В

1801

году Казаков

вышел

в

отставку

и

занялся

со-

биранием чертежей своих сооружений

и

построек

со-

временных

ему

зодчих

в

Москве.

Эти

листы, образо-

вавшие знаменитые серии

тек

называемых казаковских

альбомов, являются драгоценным материалом

для

воссоздания облика Москвы конца

XVI11

века.

При

известии

о

наступлении французской армии

на

Москву

семья перевезла больного Казакова

в

Рязань,

где в

1812 году зодчий скончался.

170

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

В Москве

в

конце

XVIII

века работало

еще

несколько

не

столь выдающихся, однако

до-

статочно известных архитекторов, бывших

уче-

ников

и

помощников ведущих зодчих

или, во

всяком

случае, когда-то испытавших

их

силь-

ное воздействие.

С именем Родиона Родионовича

Казакова {1755—1803), однофамильца

М.

Ф.

Казакова, предположительно связыва-

ется монументальное здание дома Бата-

ш

е в а. Оно

решено

с

характерным выделени-

ем центрального корпуса. Флигеля, объеди-

ненные ажурной оградой, отделяют парадный

двор

от

улицы. Расположение

на

гребне высо-

кого

холма обусловило парадность решения

и

бокового

фасада

с его

большой лоджией,

от

которой

некогда спускались открытые лест-

ницы,

Р. Р.

Казаков построил

и

одну

из

лучших

церквей

Москвы конца

XVI11

века

—

храм

Мартина Исповедника

(I

782—1 793).

Наиболее крупной работой Елизвоя

Се-

меновича Назарова (1747—1822, проис-

ходил

из

крепостных) является здание

так на-

зываемого

шереметевского Странно-

приимного

дома (1794—1807). Подобно

Голицынской больнице,

и это

здание трак-

товано

по

усадебной схеме,

с

большим парад-

ным двором. Центральная часть

была

перера-

ботана

Д.

Кваренги, которому принадлежат

эффектная открытая полукруглая колоннада

перед

главным входом

и

отделка интерьера

церкви.

Третьим наряду

с В. И.

Баженовым

и М. Ф.

Казаковым крупнейшим зодчим второй поло-

вины

XVI11

века

был

Иван Егорович

Старбв (1745—1808).

С

1755

году Старов учился

в

гимназии

при

Москов-

ском

университете,

где в те же

годы занимался

и Ба-

женов.

Способности

к

рисованию помогли Старову

вскоре

перейти

в

только

что

основанную Академию

художеств, которую

он

окончил

в )762

году.

По воз-

вращении

из

пенсионерской поездки Старов

в

1768 году получил звание «назначенного»,

а в 1769 го-

ду

—

академика. Вскоре после- этого начинается

его

обширная практическая деятельность, включающая

планировку городов, строительство общественных

зданий,

городских дворцов, усадеб, церковных соору-

жений.

К

раннему периоду творчества Старова

от-

носится

усадьба Никольское-Гатари-

но

под

Москвой (1773—1776). Главный

дом

связан изогнутыми

по

дуге каменными огра-

дами

с

квадратными

в

плане служебными

фли-

гелями,

обрамляющими парадный двор. Осно-

ву системы интерьеров первого этажа состав-

ляли

три

сложных

по

конфигурации зала,

над

средним

из

которых

во

втором Этаже располо-

жена большая терраса.

В

силу этого парковый

фасад построен

на

эффектном сочетании

во-

гнутых

и

выпуклых поверхностей. Стены

в ниж-

нем этаже рустованы,

во

втором

—

расчлене-

ны лопатками.

Две

пары дорических колонн

в

нишах угловых частей паркового фасада

име-

ют

еще во

многом декоративный характер.

Невдалеке

от

дворца Старовым

была

возведе-

на небольшая церковь, строгая'кубичность

ос-

новного

объема которой смягчается округ-

лостью апсиды, боковых притворов

и

купола.

Во второй половине

70-х

годов Старов

при-

ступает

к

крупнейшей своей работе раннего

периода

—

Троицкому собору

А л е к-

сандро-Невской лавры (проект

1776,

строительство 1778—-1790,

ил.

214). Воздвигав-

шийся

на

месте старого храма, начатого

еще

при

Петре

I,

собор должен

был

стать

не

только

главным сооружением лавры,

но

одновремен-

но служить мавзолеем Александра Невского.

Старов сохранил

в

своей постройке несколько

необычную схему старого собора

— в

виде

вы-

I U

М.

Ф.

Казаков. Голицынская больница

в

Москве.

План

второго этажа

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

171

LLLJJ

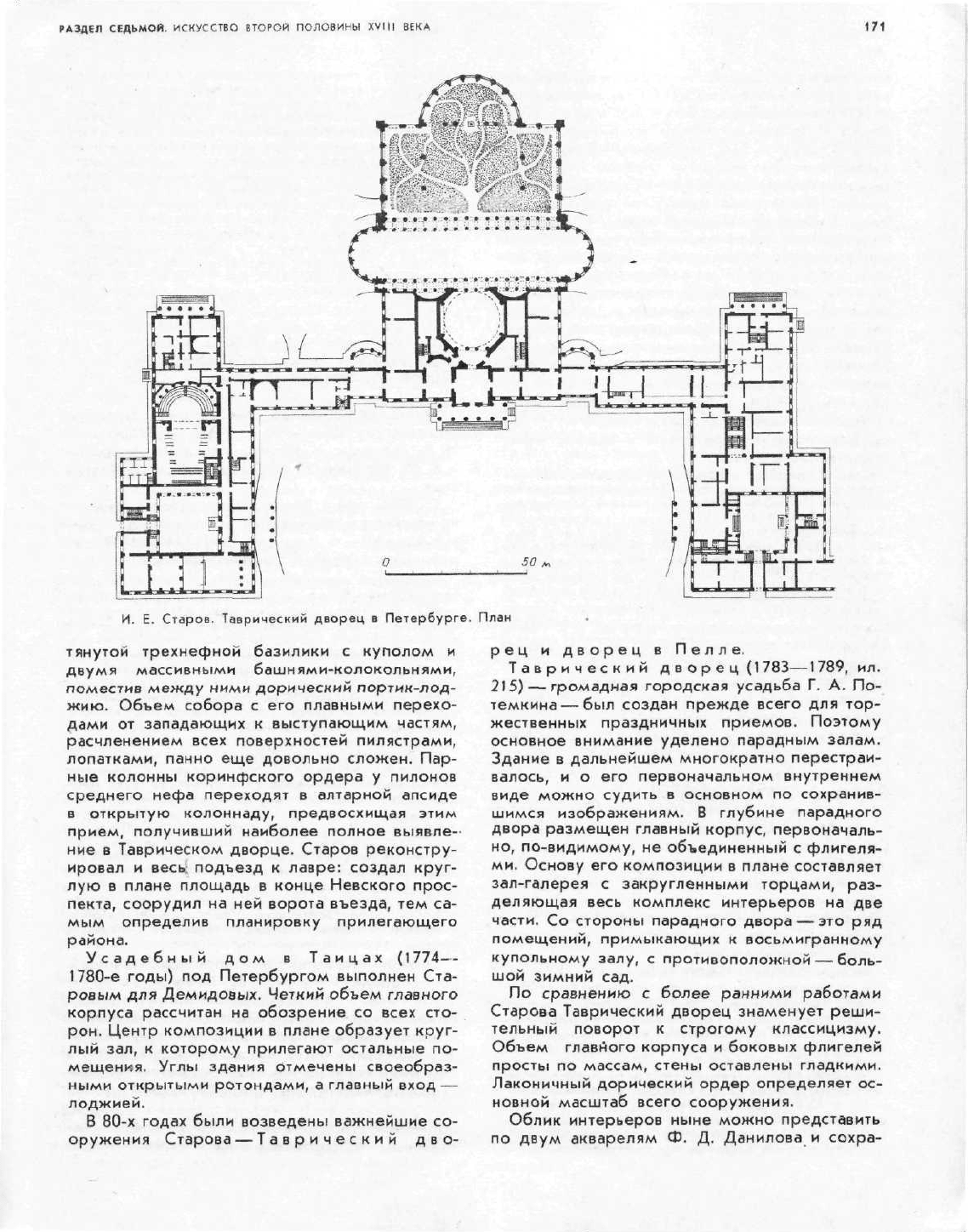

И, Е. Старов. Таврический дворец в Петербурге.

План

тянутой трехнефной базилики с куполом и

двумя массивными башнями-колокольнями,

поместив между ними дорический портик-лод-

жию.

Объем собора с его плавными перехо-

дами от западающих к выступающим частям,

расчленением всех поверхностей пилястрами,

лопатками, панно еще довольно сложен. Пар-

ные колонны коринфского ордера у пилонов

среднего

нефа

переходят в алтарной апсиде

в открытую колоннаду, предвосхищая этим

прием,

получивший наиболее полное выявле-

ние в Таврическом дворце. Старов реконстру-

ировал и весь! подъезд к лавре: создал

круг-

лую в плане площадь в конце Невского прос-

пекта,

соорудил на ней ворота въезда, тем са-

мым определив планировку прилегающего

района.

Усадебный дом в

Танцах

(1774—

1780-е годы) под Петербургом выполнен Ста-

ровым для Демидовых. Четкий объем главного

корпуса

рассчитан на обозрение со всех сто-

рон.

Центр композиции в плане образует

круг-

лый зал, к которому прилегают остальные по-

мещения.

Углы

здания отмечены своеобраз-

ными открытыми ротондами, а главный вход —

лоджией.

В 80-х годах были возведены важнейшие со-

оружения Старова — Таврический дво-

рец

и дворец в

Пелле.

Таврический дворец (1783—1789, ил.

215) — громадная городская усадьба Г. А, По-

темкина— был создан прежде всего для тор-

жественных праздничных приемов. Поэтому

основное внимание уделено парадным залам.

Здание в дальнейшем многократно перестраи-

валось, и о его первоначальном внутреннем

виде можно судить в основном по сохранив-

шимся изображениям, В глубине парадного

двора размещен главный корпус, первоначаль-

но,

по-видимому, не объединенный с флигеля-

ми.

Основу его композиции в плане составляет

зал-галерея с закругленными торцами, раз-

деляющая весь комплекс интерьеров на две

части. Со стороны парадного двора — это ряд

помещений,

примыкающих к восьмигранному

купольному залу, с противоположной — боль-

шой зимний сад.

По сравнению с более ранними работами

Старова Таврический дворец знаменует реши-

тельный поворот к строгому классицизму.

Объем главного корпуса и боковых флигелей

просты по массам, стены оставлены гладкими.

Лаконичный дорический ордер определяет ос-

новной масштаб всего сооружения.

Облик интерьеров ныне можно представить

по двум акварелям Ф. Д. Данилова и сохра-

172

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

нившимся

в

натуре частям отделки купольного

зала

и

зала-галереи (ил. 216). Старое развивает

здесь мотив открытых колоннад

и

открываю-

щихся

в

просветах между ними перспектив,

мотив,

который

был

использован Баженовым

в Кремлевском дворце

и

главном павильоне

увеселительных строений

на

Ходынском поле,

а самим Старовым

— в

алтарной колоннаде

со-

бора Александро-Невской лавры.

В

Тавриче-

ском

дворце такой прием получает наиболее

впечатляющее воплощение. Через пару

ко-

лонн входной ниши

«зала

под

куполом»

зри-

тель

воспринимал двойную колоннаду между

этим

залом

и

залом-галереей,

а

далее, снова

через

ряд

колонн,— зимний

сад с

ротондой.

Перспективные изображения колоннад

на

боковых стенах купольного зала иллюзорно

делали

внутреннее пространство

еще

более

обширным. Перед дворцом

был

прорыт канал,

наподобие существовавших

в

начале

XVIII ве-

ка,

позволявший подъезжать

к

зданию непо-

средственно

с

Невы.

Старое широко использовал декоративную

жи-

вопись

и

пластику. Скульптуры

для его

крупнейших

со-

оружений (Троицкий собор. Таврический дворец)

вы-

полнял Шубин.

В

росписях принимал участие видный

живописеЦ'Декоратор того времени Федор Дани-

лович Данилов (1740—1806).

Им, в

частности,

бы-

ли исполнены знаменитые иллюзорные перспективные

фрески

на

стенах купольного зала Таврического двор-

ца,

о

котором

с

таким восторгом отзывался Державин.

Два года спустя после Таврического дворца

было начато строительство дворца

в Пел-

ле

под

Петербургом (1785—1789),

Не

завер-

шенное

при

Екатерине

II,

здание было срыто

при

Павле

I, а

материалы употреблены

на по-

стройку

Михайловского замка. Проект Старова

также

не

сохранился, однако

он

ныне

воссоз-

дан

на

основе ряда материалов.

Судя

по ним,

дворец

в

Пелле

представлял собой сложный

комплекс ряда павильонов, объединенных

га-

лереями

и

колоннадами.

Три

основных павиль-

она выходили

на

Неву.

Со

стороны дороги

в центре располагался большой парадный

двор,

по

сторонам которого находились

два

служебных двора, ограниченных павильонами

и галереями-переходами.

Оба

подъезда

— с

Невы

и со

стороны дороги

—

были одинаково

значительными,

и

Старое

в

соответствии

с

этим

решает

оба

фасада центрального корпуса

па-

радно

и

торжественно.

На другом берегу

Невы

Старое построил большой

дворец

для

Потемкина

—

«Островки»

(1783—

1790,

по

другим данным 1784—1786). Здесь применены

своеобразные формы замковых сооружений

с баш-

нями,

зубчатыми завершениями

и

асимметричным

пла-

ном,

сочетающиеся

с

классически строгими гладкими

массивами

белых

стен,

На конец

80-х —

начало

90-х

годов приходятся боль-

шие работы Старова

на юге

России,

Он

принимает

уча-

стие

в

планировке Екатеринослава (ныне

Днепропетровск),

где

возводит

еще

один дворец

для

Потемкина.

Ряд

проектов зодчий исполняет

для

горо-

да Николаева,

в

частности магистрат

с

открытыми

галереями

в

первом этаже. Здание

это

известно

по

картине

и

акварели

Ф. Я.

Алексеева.

Среди последних

по

времени произведений Старо-

ва наиболее значительны проекты различных сооруже-

ний

для

Шереметевых. Особого внимания заслуживает

его

замысел дома

в

Китай-городе

в

Москве, предназ-

начавшегося

для

коллекций Шереметевых

и

домашнего

театра. Увлекшись темой музея, Старое создал образ

монументальный, торжественный

и

вместе

с тем про-

стой,

Здание

это в

натуре осуществлено

не

было.

В 1798 году

при

Павле

I

Старое

был

уволен

в

отстав-

ку.

Его

деятельность

в

последние годы жизни

ограни-

чивалась преподаванием

в

Академии художеств

и

техническим надзором

за

строительством Казанского

собора.

Глава

восьмая

АРХИТЕКТУРА 80-х

—

90-х ГОДОВ

И

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

Очень

велик вклад, внесенный

в

русскую

архитектуру 80-х

—

90-х годов

Д.

Кваренги,

Н.

А.

Львовым,

Ч.

Камероном. Много сделано

и

В. Ф.

Бренной,

Е. Т.

Соколовым,

И. В.

Егото-

вым.

С

1780

года

в

Петербурге работал один

из

крупнейших архитекторов русского классициз-

ма Джакомо Кваренги (1744—1817),

ро-

дившийся

в

Италии, близ Бергамо.

В молодые годы

он

много странствовал

по

Италии,

изучая,

делая

обмеры

н

зарисовывая античные памят-

ники

и

постройки Палладио, знакомство

с

трактатом

которого

имело

для

творчества Кваренги большое

значение. Однако мастер

не

нашел признания

на ро-

дине.

Его

деятельность ограничивалась здесь созда-

нием архитектурных пейзажей, руководством

ино-

странными туристами, посещавшими

Рим, и

выполне-

нием отдельных небольших заказов. Таким образом,

хотя Кваренги

и

приехал

в

Россию

на

тридцать шестом

году

жизни,

весь важнейший период

его

творчестве

связан

с

Россией,

Первые годы жизни

в

России

он

посвятил упорному

и глубокому изучению русского зодчества, освоению

его

основных приемов.

Об

этом свидетельствуют

мно-

гочисленные рисунки Кваренги, изображающие

па-

мятники древнерусской архитектуры,

а

также соору-

жения

его

непосредственных предшественников

и вы-

дающихся современников

—

Баженова, Старова.

Во

многом

благодаря этому дальнейшее творчество

Кваренги оказалось тесно связанным

с

развитием

рус-

ской

культуры, стало

его

органическим звеном. Боль-

шинство проектов Кваренги выполнено

для

Петер-

бурга

и его

окрестностей. Немало строил зодчий

и

в Москве,

а

также

в

городах

и

усадьбах Украины

и

ряда русских провинциальных центров.

Очень

характерен

для

творчества Кваренги

80-х годов д_в__о р_е-ц._П...,В. Завадовского

в Ляличахна Черниговщине (проект первой

половины

80-х

годов, окончено сооружение

во

второй половине

90-х

годов,

не

сохранилось).

В этом здании четко проявилась излюбленная

в русской архитектуре того времени усадебная

схема. Прямоугольный

в

плане главный корпус

был расположен

в

глубине парадного двора,

обрамленного флигелями

и

соединительными

галереями.

С

противоположной стороны

к до-

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

173

му примыкал обширный парк. Центр главного

корпуса

занимал круглый зал, купол которого

возвышался над всем зданием. Центр фасада

был подчеркнут коринфским портиком.

Усадебную схему Кваренги, как и другие ма-

стера строгого классицизма, нередко приме-

нял в городских постройках. Характерный при-

мер

этого — Ассигнационный банк

(1783—1790) в Петербурге на Садовой улице.

Главный дом стоит в глубине парадного двора,

некогда

открытого и мощеного, и охвачен ду-

гой

флигеля, торцами выходящего на улицу.

Главное здание — трехэтажный корпус, пред-

назначавшийся для парадных приемных за-

лов,— отмечено коринфским портиком, под-

нятым над рустованной аркадой первого эта-

жа;

более низкий флигель, в котором распо-

лагались подсобные помещения и обширные

хранилища медной монеты, обработан тоскан-

ским

ордером.

Здание Академии наук на набереж-

ной

Невы

(1783—1789) тоже в принципе восхо-

дит к типу богатого частного дворца, но не

усадьбы, как Ассигнационный банк, а скорее

крупного

городского особняка. Это ощутимо в

строгой

компактности объема, отмеченного

мощным восьмиколонным ионическим порти-

ком,

двумя ризалитами и типично петербург-

ским

крыльцом с лестницей на два

«всхода».

Внутри должны были помещаться зал заседа-

ний,

книжная лавка Академии и квартиры ака-

демиков.

Внутренняя планировка, однако, бы-

ла выполнена с существенными искажения-

ми

и отступлениями от проекта Кваренги.

В 80-х годах зодчим отделан ряд залов в

Зимнем

дворце, построены «Лоджии Ра-

фаэля»

и Эрмитажный т е а т р. Особен-

но значительно последнее сооружение (1783—

1787).

В членении его главного фасада (на Не-

ву) Кваренги сохранил ритм фасадов соседних

зданий

— Зимнего дворца и корпусов Эрмита-

жа.

Своеобразна компоновка интерьеров.

Так, фойе вынесено за пределы здания и рас-

положено в построенной Фельтеном переход-

ной

галерее, соединяющей Старый Эрмитаж с

театром.

Еще интереснее решен зрительный

зал.

Зодчий отказался от традиционной схемы

дворцовых театров XVI11 века с ярусами лож и

расположил места амфитеатром, по образцу

знаменитого

театра

Палладио

в Виченце. Про-

стые,

четкие членения стен, облицованных ис-

кусственным мрамором, статуи муз и

рельефы

придают залу торжественный и вместе с тем

строгий

характер.

Из

многочисленных

построек

Кваренги

этого деся-

тилетия

следует

отметить

еще

Английский

дворец

в

Петергофе

(1781—1789),

полностью

уничтоженный

фашистскими

захватчиками,

и ряд

частных

зданий,

например

дворец

Юсуповых

на

Фонтанке

и дом

Салтыковых

на

Неве

(у

Летнего

сада)

с его

лаконичным,

без

применения

колонн

фасадом.

Среди

небольших

сооружений

Кваренги

того

же

времени

особенно

значителен

п а-

еильон

«Концертный

зал»

в

Екатери-

нинском

парке

Царского

Села

с портиком-ро-

тондой

при

входе

и

простым

общим

объемом

(1782—

1 786).

Крупнейшим

произведением зодчего в пер-

вой половине 90-х годов является Алексан-

дровский

дворец в Царском

Селе

(1792—1796,

ил. 217). Он отличается несколько

необычной для Кваренги композицией, пред-

ставляя собой как бы два П-образных в плане

корпуса,

включенных один в другой. Больший

из

них охватывает парадный двор, в глубине

которого

находится второй, маленький двор,

замкнутый с трех сторон фасадами малого

корпуса,

а с четвертой ограниченный колонна-

дой

из парных коринфских колонн. С несколь-

ко

повышенной площадки этого двора откры-

вается вид через колоннаду на первый двор

и

через него в парк. Кваренги мастерски раз-

вивает здесь прием, примененный Баженовым

в главном павильоне увеселительных строений

на Ходынском поле и Старовым в Таврическом

дворце.

К

90-м годам относятся и Мальтийская

капелле во дворе петербургского дома М. И. Во-

ронцова,

построенного Растрелли, проект громадного

дворца для Безбородко в Москве с обширными залами

для выставки картин и скульптур и проект аналогичного

здания для Шереметевых, сделанный на небольшой

закрытый конкурс, среди участников которого был и

Старое (оба эти сооружения не осуществлены). Кроме

того,

для Шереметевых Кваренги частично перерабо-

тал созданный архитектором Е. С. Назаровым проект

Странноприимного

дома в Москве (см. главу седь-

мую).

Периодом интенсивной деятельности были

для Кваренги 1800-е годы. Он создает в это

время ряд значительных сооружений: торго-

вые ряды на углу Невского проспекта и набе-

режной

Фонтанки, Смольный и Екатеринин-

ский

институты, Конногвардейский манеж,

больницу на Литейном проспекте и большую

усадьбу на Украине—в Хотени. Известнейший

среди

них — Смольный институт {1806—

1808,

ил. 218) сооружен рядом с замечатель-

ным ансамблем Растрелли. Кваренги прибли-

зил свою постройку к Неве, сохранив перед

ней обширную открытую площадь, на которой

при

Советской власти был разбит большой

партерный сквер и возведены пропилеи въез-

да.

Смольный институт—пример четкой и ла-

коничной

планировки здания учебного заведе-

ния,

отвечающей требованиям удобства и ра-

циональности. Вместе с тем протяженный глав-

ный фасад Смольного торжествен и монумен-

тален. Центр отмечен величавым восьмико-

лонным портиком, а выступающие вперед

крылья и ограда обрамляют обширный парад-

ный двор. В интерьере среди простых по от-

делке помещений выделяется только парад-

ный актовый зал, украшенный коринфскими

колоннами.