Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

194

РАЗДЕЛ

ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРЙОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

50

100,

А. Д. Захаров. Адмиралтейство в Петербурге.

План

ровщика.

Согласно заданию зодчий должен

был реконструировать комплекс производ-

ственных построек порта, одновременно

спро-

ектировав при нем целый жилой поселок. За-

харов дал прогрессивное для своего времени

решение,

отделив поселок от производствен-

ной

территории широкой полосой зелени.

Но самое крупное из сохранившихся в нату-

ре

сооружений Захарова — Адмиралтей-

ство (1806—1823, ил. 241).

Захарову не пришлось заново строить зда-

ние.

В его задачу входила капитальная

рекон-

струкция

уже существовавшей

постройки,

вос-

ходившей в некоторых ее частях к

началу

XVIII

века — к первым годам строительства

Петербурга.

8 Соответствии с заданием Адмиралтейство долж-

но было совмещать производственные корпуса, доки

для постройки судов и административные учрежде-

ния,

ведавшие всеми речными и морскими силами

страны.

Здание состояло из дну

л

а известной мере

независимых между собой частей: наружного П-об-

разного

а плане корпуса, отделенного каналом от двух

Г-образных в плане флигелей, охватывавших связан-

ную с ними производственную площадку. Этот внут-

ренний

канал при выходе в Неву был оформлен За-

харовым двумя павильонами, прорезанными

аркой,

под

которой проходили суда. Во втором этаже наруж-

ного

— главного — корпуса располагались администра-

тивные учреждения Адмиралтейства, музей, библиоте-

ке

и т, д. Внутренние флигеля были заняты корабель-

ными и чертежными мастерскими, складами и т. д.

По внутренним каналам

Невы

в склады и непосредст-

венно в мастерские доставлялись материалы для по-

стройки

и оснащения судов. Таким образом, общая

схема решения

была

предопределена существовавшей

постройкой.

Задачей Захарова было резработать и

уточнить этот комплекс, привести его в стройную си-

стему и дать ему единое внешнее оформление.

Захаров стремился создать на ответствен-

нейшем в градостроительном отношении уча-

стке

здание, определяющее архитектурную

композицию

центра Петербурга и одновре-

менно,

посредством многочисленной декора-

тивной скульптуры, рассказать зрителю о зна-

чении русского флота.

Для Захарова решение внешнего облика

тесно связано с решением объемов здания,

обусловленных его планом и назначением.

Огромной

протяженности главный фасад

(406

м) подразделен на пять основных частей:

центральную башню, два крыла и два проме-

жуточных корпуса между крыльями и башней.

Через центральную башню пролегает главный

въезд в здание. Захаров сохранил замечатель-

ный золоченый шпиль башни, созданный И. Ко-

робовым,

но значительно обогатил архитек-

турное решение последней и

ввел

многочис-

ленные декоративные скульптуры, превратив-

шие ворота (въезд) в своего рода триумфаль-

ную арку в честь русского флота. В центре

каждого

крыла были задуманы парадные вхо-

ды в наружный, главный корпус здания, веду-

щие в монументальные залы (этот проект был

осуществлен лишь в восточном крыле).

Промежуточные корпуса, первоначально

двухэтажные, в отличие от трехэтажных

крыльев были трактованы как второстепенные

части здания, связующие крылья с централь-

ной

башней.

Дорический

в основном ярусе, ионический

в башне, ордер имеет решающее значение в

композиции

здания, предопределяя всю вы-

сотную разбивку фасадов.

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ,

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

195

Наружному корпусу, его парадной торже-

ственности Захаров противопоставляет про-

стоту скромных и более низких внутренних

флигелей, окружающих производственную

площадку. „-

/' Чрезвычайно большое место в композиции '

здания Адмиралтейства принадлежит скульп-

туре.

Вся скульптура призвана раскрывать на-

значение здания, каждая отдельная

компози-

ция является звеном в этом общем рассказе.

Захаров разработал стройную систему, соглас-

но которой место, занимаемое каждым скульп-

турным элементом в архитектурной

компози-

ции,

предопределяет его тематическое содер-

жание,

а также форму и высоту рельефа. Над

парапетом верхней площадки открытого па-

вильона башни, увенчанного куполом, помеще-

ны свободно стоящие фигуры в легких одеж-

дах — аллегории Ветров, Кораблестроения

и

т. д. Они рисуются на фоне неба и барабана

купола. У основания колонн павильона, по

углам аттика, размещены четыре сидящих

воина в

латах,

опирающихся на щиты. Далее,

еще ниже, на аттике, идет рельефный фриз —

центральный по смыслу, посвященный «Заве-

дению

флота

в России» {скульптор — И. И. Те-

ребенев, ил. 303). В аллегорическом изобра-

жении Нептуна, передающего Петру трезубец

как

символ владычества над морями, представ-

лено значение русского морского флота. Этот

рельеф

врезан в нишу простого прямоуголь-

ного

контура и почти не выступает из основной

плоскости

стены. Над аркой помещены крыла-

тые фигуры, скрестившие знамена,— они сим-

волизируют победы русского военного флота.

Они даны очень высоким рельефом, резко вы-

ступающим над плоскостью стены, как бы в

свободном

скольжении по ее поверхности. Еще

ни)че,

перед пилонами

сГрки,

на высоких пьеде-

сталах размещены парные группы

«нимф,

дер-

жащих глобусы», как назвал их сам Захаров

(скульптор — Ф. Ф.

Щедрин,

ил. 198). Это

круг-

лая скульптура, уже целиком отделенная от

стены и связанная с ней только взаимоотно-

шением своего силуэта и той плоскости, на

фоне которой она воспринимается. Мощные

женские

фигуры, с напряжением, но уверенно

и

твердо поддерживающие огромные сферы,

усиливают впечатление грузности пилонов баш-

ни.

Вместе с тем они символизируют свобод-

ное передвижение морского

флота

по всему

I земному шару.

Очень

интересен прием построения Захаро-

вым орнаментальных

композиций.

Орнамен-

тальный

фриз, проходивший s промежуточных

корпусах Адмиралтейства на уровне, занятом

позже

окнами третьего этажа, был почти це-

ликом

уничтожен при пробивке этих окон

в 1828 году; однако сохранившиеся фрагмен-

ты фриза в пролетах между колоннами в уг-

ловых

частях здания позволяют судить о его

общем характере. Весь фриз был составлен из

изображений

конкретных предметов (воен-

ных арматур). Под ними чувствуется гладкая

ненарушенная поверхность стены. Аналогично

построены и все остальные рельефно-орнамен-

тальные

или сюжетные

композиции.

Высокий

рельеф, четкость контуров изображенных

предметов,

ясная композиция всюду подчер-

кивают гладкую поверхность стены. Никогда

просто

гладкие, пустые стены не могут

произ-

вести впечатления такой силы, как в том слу-

чае, когда они подчеркнуты рельефом, стату-

ей или

группой,

чьи силуэты согласованы с мас^

сивом

стены, на фоне которой они выступают.

Именно этот принцип, положенный в основу

скульптурного оформления Адмиралтейства,

станет после Захарова общепринятым в зодче-

стве русского классицизма.

Захарову не пришлось видеть Адмиралтейство за-

конченным:

он умер, когда восточное крыло и цент-

ральная

часть были еще в лесах, в в западной части

работы только начались. Здание завершено лишь

в 1823 году, без существенных отступлений от проекте

во внешнем облике. Внутри наружного корпуса выпол-

нена отделка лишь некоторых помещений, из которых

наиболее значительна парадная лестница а

центральном выступе восточного крыла главного фа-

сада.

Во второй половине XIX века многое в здании было

искажено

— территория верфи застроена многоэтаж-

ными доходными домами, уничтожены скульптуры у

подъездов, у павильонов на Неву и над фронтонами

портиков,

украшавших крылья здания, что очень

изме-

нило первоначальный облик творения Захарова. Тем

не менее Адмиралтейство и сейчас является одним из

наиболее величественных памятников русской архи-

тектуры.

Большое значение имела деятельность Заха-

рова как автора так называемых «образцовых))

проектов

общественных и жилых зданий для

провинциальных городов. По его чертежам по-

строены дома в Полтаве, Чернигове, Костроме

и

Симбирске.

В творчестве Захарова ярко сказались наи-

более прогрессивные черты русской архитек-

туры

начала

Х!Х века. Широкая постановка во-

просов

градостроительства сочеталась в его

проектах с очень тонким и тактичным отноше-

нием

ко всем архитектурно значительным соо-

ружениям,

находившимся на территории, под-

лежащей реконструкции и перепланировке.

Исключительное внимание

уделял

Захаров во-

просам

синтеза архитектуры и скульптуры. Во

всей

практике русской архитектуры конца

XVIII—начала

XIX века именно в Адмирал-

тействе этот синтез нашел наиболее полное

раскрытие.

Разработанные Захаровым приемы

построения

орнаментальных

композиций,

основанных на сочетании

рельефных

изобра-

жений конкретных предметов, располагаемых

в определенном ритме, с гладким массивом

стены,

стали определяющими для ближайших

десятилетий.

196

РАЗДЕЛ

ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

Стрелка Васильевского острова в Петербурге с Биржей

Тома де Томона. Генеральный план

Особое значение для русской архитектуры

этого

времени имели также выработанные За-

харовым решения чисто утилитарных соору-

жений.

Зодчий явился здесь непосредствен-

ным продолжателем традиций Коробова и

Чевакинекого и поднял проектирование по-

добных построек до уровня ответственных

архитектурных задач, добиваясь рациональ-

ности

и выразительности плановых и объемных

решений.

В

начале

1800-х годов работал и зодчий

Тома де Томон (около 1760—1813), соз-

давший ряд крупных сооружений.

Тома де Томон родился в Швейцарии, в Берне.

О его деятельности до приезда в Россию известно ма-

ло. По-видимому, он имел близкое соприкосновение

с Парижской академией архитектуры, хотя и не учил-

ся в ней. Вообще, несмотря на то что Томон называл

себя сам то архитектором, то инженером-архитекто-

ром,

законченного архитектурного образования он,

по

всей вероятности, не имел. В

начале

90-х годов

XVI11 века Томон жил в Италии, затем в Австрии и

Венгрии.

В 1799 году приехал в Россию. Его первые

проекты монументальных городских ворот (1800) и

Казанского

собора — малоудачны и наглядно показы-

вают, как много Томону нужно было работать, чтобы

создавать сооружения, отвечающие уровню русской

архитектуры тех лет.

Решающим этапом в развитии творческой

деятельности Томона

была

работа над проек-

том

его крупнейшего создания — Биржи

(1805—1810,

ил. 242) на стрелке Васильевского

острова в Петербурге.

Томоном был разработан ряд вариантов

проекта.

В результате из схематического, не

учитывающего особенностей участка проекта

1801 года постепенно складывается оконча-

тельный вариант, утвержденный в 1804 году.

Здание Биржи задумано Томоном прямо-

угольным в плане, окруженным колоннадами.

Главный корпус, заключающий основные по-

мещения,

поднят на высокий облицованный

гранитом

цоколь, предназначавшийся для тор-

говых складов. Основной объем здания —

главный зал — выступает по высоте над всем

сооружением.

Оба торцовых фасада выходят

на широкие площади: восточный — на полук-

руглую, расположенную на искусственно соо-

руженном участке у Невы, западный —на соз-

данную по проекту Захарова и доходившую

до Двенадцати коллегий (впоследствии

была

застроена).

По сторонам Биржи воздвигнуты

ростральные колонны-маяки. -

Для здания Биржи характерны тяжелые,

грузные

пропорции, здесь ощутимо стремле-

ние к подчеркнуто монументальному решению

при

лаконичности общей объемной и силуэт-

ной

схемы. Томон широко использовал прием

контрастных сопоставлений полуциркульных

арок,

колоннады и тяжелого гранитного пье-

дестала, различного формата рустов, чтобы

достигнуть впечатления торжественности и

монументальности. Широко применена деко-

ративная аллегорическая скульптура (у пьеде-

сталов ростральных колонн, над колоннадами

торцовых фасадов, в интерьере), которая, как

и

у Захарова и Воронихина, помогает выявить

назначение здания. Особенно парадным заду-

ман центральный зал с гладкими нерасчленен-

ными стенами, завершающимися дорически*,

антаблементом. Он перекрыт кессонирован-

ным полуциркульным сводом.

Из

других работ Томона в Петербурге наи-

более крупными были реконструкци я

здания Большого театра (полностью

перестроенного

в конце XIX века) и сооруже-

ние дома Лавальна Английской наберем-

ной

Невы.

Из

работ в пригородах следует отметить

мемориальный павильон «Супругу-

благодетелю» (1807—1809) в Павловском

парке

— одно из лучших созданий Томона.

Здание помещено на высоком гранитном

цоко-

ле; со стороны главного входа — колоннада.

Внутри зал перекрыт кессонированным сводом,

опирающимся

на гладкие, облицованные ис-

кусственным мрамором стены. В глубине, про-

тив входа помещен памятник

Павлу

I работы

Мартоса.

Несмотря на относительно неболь-

шие размеры

постройки,

Томону

удалоа»

до-

стигнуть

подлинно монументального впечатле-

ния.

Томоном были осуществлены четыре

фонтана на Пулковской дороге,

схему решения которых он заимствовал у Во-

ронихина (см. выше). Из них наиболее удачен

фонтан у подножия

горы.

Из

построек вне Петербурга должны быть

упомянуты проекты для Одессы (театр, гос-

питаль) и строгая колонна в память Пол-

тавской

битвы на городской площади

в Полтаве.

РАЗДЕЛ

ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

197

Толлон

пользовался значительной известностью

как

живописец-пейзажист и рисовальщик. Он часто

сочетает изображение архитектурных сооружений с

пейзажными фонами, противопоставляя романтически

взволнованную природу строгости классических зда-

ний,

С 1802 года Томон вел педагогическую работу

в Академии художеств и, кроме

того,

преподавал в

Корпусе путей сообщения.

В

начале

столетия в центре Петербурга ве-

лись большие работы по благоустройству.

К

наиболее значительным из них следует отне-

сти

строительство мостов через рукава дель-

ты Невы. В сооружении мостов принимал

участие архитектор В. И. Гесте. По его

проекту был построен первый чугунный мост

через реку Мойку — Зеленый (позже —

Полицейский. 1806). Им спроектированы мос-

ты Красный (1808—1814),

Поцелуев

(1808—1816) и Синий (1818). Они сыграли

важную роль в формировании архитектурного

облика столицы.

Глава

вторая

МАРТОС

Первая

треть XIX века — период высокого

подъема искусства архитектуры — отмечена не

менее значительным расцветом русской скуль-

птуры, и в первую очередь ее монументаль-

ных форм. Как и в архитектуре, этот мощный

подъем был прежде всего обусловлен тем об-

щественно-патриотическим воодушевлением,

которое сопутствовало

выходу

России в ряд

могущественнейших мировых держав.

Русская скульптура продолжала

быть

тес-

нейшим образом связанной с Академией ху-

дожеств. Академия явилась не только цент-

ром

подготовки будущих ваятелей, но и средо-

точием наиболее видных скульпторов, чье

творчество определило собой наивысшие дос-

тижения скульптуры высокого классицизма.

Подобная централизация вовсе не означала,

что развитие скульптуры проходило замкнуто

и изолированно: тысячи нитей протягивались

Академией к отдаленным местам Российской

империи.

В Петербург приезжали учиться бу-

дущие скульпторы — И. П. Мартос с Украины,

Б. И. Орловский (Смирнов) из Центральной

России,

С. И. Гальберг из Прибалтики и т. д.

В провинцию отправлялось немало скульптур-

ных произведений, причем не только портре-

тов и небольших станковых вещей, но и таких,

как

надгробные памятники и

целые

монумен-

ты — например, Полтавский монумент работы

Ф.

Ф. Щедрина, памятник Барклаю де

Толли

Демут-Малиновского, воздвигнутый в Дерпте,

и многие другие.

Особенно много памятников-монументов

создал

Иван

Петрович Мартос (1754—

1835).

Его произведения можно

было

встре-

тить в Архангельске и Херсоне, в Таганроге и

Одессе, не говоря уже о памятнике Минину и

Пожарскому в Москве. По силе дарования,

разносторонности творческого диапазона и ис-

ключительно высокому профессиональному

мастерству Мартос

является

крупнейшим рус-

ским

скульптором XIX века и наиболее вид-

ным представителем высокого классицизма в

скульптуре. Гражданственный пафос, обраще-

ние к античности, стремление к строгости и че-

канной ясности пластической формы, свойст-

венные классицизму,— характерные черты это-

го

мастера. В то же время Мартосу и таким ма-

стерам первой половины XIX века, как В. И. Де-

мут-Малиновский, С. С. Пименов, Б. И. Ор-

ловский,

было

свойственно постоянное, упор-

ное стремление познавать и изучать натуру.

У мастеров русского классицизма всегда на-

ходили горячий отклик события современ-

ности.

И не случайно наиболее выдающееся

произведение скульптора—• памятник Минину

и Пожарскому —

было

воспринято как отклик

скульптора на героическую эпопею русского

народа — Отечественную войну 1812 года.

Мартос родился на Украине, недалеко от Черниго-

ва, в провинциальном местечке Ичне. Отец его про-

исходил из старой казацкой семьи. В 1764 году маль-

чик был зачислен в Академию художеств, по окончании

которой

в 1773 году послан пенсионером в Рим, где

пробыл с 1774 по 1779 год.

Мартос был почти ровесником Козловскому, од-

нако если Козловский и по времени деятельности и по

характеру творчества всецело принадлежал к

русско-

му искусству последней трети

XVIII

века, то основная

деятельность Мартоса падает на первую треть XIX ве-

ка.

Именно в этот период скульптором

были

созданы

наиболее значительные произведения.

Для Мартоса характерна работа над памят-

никами-монументами и надгробиями, над

скульптурой для архитектурных сооружений.

В 80-х — 90-х годах XVI11 века он больше все-

го

работал в области мемориальной скульпту-

ры и был одним из создателей типа русского

классического надгробия.

К

числу первых произведений скульптора

принадлежат надгробия Волконской

и Собакиной, которые

были

установлены

на кладбище Донского монастыря в Москве.

Надгробие С. С. Волконской (мра-

мор,

1782, ГТГ) представляет собой плиту с ба-

рельефным

изображением

плачущей

женщи-

ны.

Обнимая рукой урну, слегка опираясь на

нее, женщина вытирает слезы. Стройная, ве-

личавая

фигура ее задрапирована в длинные

спадающие до земли одежды. Лицо

плачущей

затенено наброшенным на голову покрывалом

и таким образом наполовину скрыто. По ком-

позиционному решению эта стела очень близ-

ка

к надгробию М. М. Голицыной, созданному

Гордеевым в 1780 году. В то же время в про-

изведении Мартоса больше сдержанности и

углубленности в передаче человеческой

скор-

198

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ XIX

ВЕКА

би.

Складки одежд, скрывающие женскую

фигуру, даны спокойнее, в них яснее выражен

ритм.

Фигура

плакальщицы Мартоса отличает-

ся более сильным телосложением и монумен-

тальной постановкой.

Несколько сложнее решено надгробие

М.

П. Собакиной (мрамор, 1782,

ГНИМА,

ил.

257); оно также пленяет нас чувством тонко

переданной лирической

грусти.

Композицион-

ную основу этого надгробия составляют пира-

мида,

в верхней части которой помещено про-

фильное барельефное изображение умершей,

и

саркофаг, находящийся у основания пирами-

ды.

По обеим сторонам саркофага расположе-

ны две человеческие фигуры, Одна из них —

скорбящая женщина. Отвернув от зрителя ли-

цо,

она как бы стремится скрыть свою печаль.

Другая фигура — сидящий на углу саркофага

юноша — представляет крылатого гения смер-

ти.

Его обращенное кверху лицо выражает глу-

бокую тоску. С большой реалистичностью пе-

редано тело, отрочески тонкие предплечья и

несколько угловатое движение всего корпуса.

Скульптор сумел очень естественно и свободно

расположить человеческие фигуры, не нару-

шая гармонической целостности композиции и

взаимосвязи

всех ее элементов. Несмотря на

то что женщина и сидящий юноша не обраще-

ны друг к другу и даже как будто изолирова-

ны,

Мартосу удалось благодаря тонко найден-

ному жесту правой руки гения, гасящего

факел

жизни,

связать обе фигуры в смысловом и

композиционном

отношении.

Оба надгробия раскрывают глубокую тему

скорби

по умершему человеку. В них ощуща-

ется большая искренность чувства, которое в

последующих работах мастера начнет при-

обретать все более сильное, драматическое

звучание.

Надгробие А. Ф. Турчанинова

(бронза,

мрамор, гранит, 1792, ГМГС) пред-

ставляет сложную многопланную скульптур-

ную композицию из двух бронзовых статуй —

Хроноса и плакальщицы — и мраморного бю-

ста покойного, установленного в центре на по-

стаменте.

На первом

плане

на

небольшом возвышении сидит

могучий крылатый Хронос

— бог

времени. Правой

ру-

кой

он

указывает

на

текст надгробной надписи,

по-

мещенной

на

раскрытой странице

книги.

Примечательно,

что

Хронос Мартоса напоминает

пожилого русского крестьянина

с

выразительными

чер-

тами лица.

По

контрасту

с его

суровым, простым

об-

ликом образ молодой женщины, стоящей справа,

про-

изводит впечатление некоторой манерности, напоми-

ная женские образы

в

скульптурных произведениях

середины

XV! И

века. Подобная трактовка отнюдь

не

характерна

для

Мартоса, стиль которого отличался,

как

правило, целомудренной сдержанностью

и

клас-

сической

простотой,

Бюст самого Турчанинова акцентирован

тем, что

выполнен

не из

темной бронзы, подобно обеим фигу-

рам,

а из

белого мрамора,

и,

кроме того,

в

несколько

большем масштабе,

чем

расположенные вокруг него

фигуры. Наброшенная

на

плечи драпировка подчер-

кивает

величавую

торжественность образа умершего.

В том же 1792 году выполнено надгробие

Е. С, Куракиной (мрамор, ГМГС, ил. 256).

Памятник этот решен в совершенно ином пла-

не.

Мартос расположил на постаменте надгро-

бия лишь одну полулежащую фигуру горюю-

щей женщины. Облокотившись на большой

овальный медальон с портретом умершей,

женщина, плача, закрывает лицо руками. Дра-

матизм

и сила глубокой человеческой скорби

переданы здесь Мартосом с исключительным

художественным тактом и пластической выра-

зительностью. Скорбь выражена и в позе жен-

щины,

как бы бросившейся с рыданиями на

саркофаг, и в ее сильных руках, закрывающих

лицо; ее подчеркивают складки широких

одежд, то беспокойно, напряженно собранные

в узлы, то бессильно спадающие вниз.

В небольшом углублении прямоугольного

постамента помещен мраморный рельеф, изо-

бражающий сыновей умершей, оплакивающих

мать и трогательно поддерживающих друг

друга.

Их фигуры помещены на характерном

для классицизма условно-гладком нейтраль-

ном фоне, ограничивающем глубину простран-

ственного решения рельефа.

В надгробиях Мартоса находит выражение

не только горе утраты, но и большая внутрен-

няя стойкость человека. В них нет ни крайнего

трагизма,

ни страха перед смертью. Мы не ви-

дим

страдания в полузакрытом лице женщины

надгробия Куракиной и не чувствуем внутрен-

ней сломленности в ее сильной фигуре. В боль-

шой мере этому способствует общая

компози-

ционная уравновешенность статуи.

Выражения душевной выдержки перед ли-

цом смерти Мартос добивается в надгро-

бии Н, И. Панина (мрамор, 1788, ГМГС).

Правда, это величавое произведение оказа-

лось, пожалуй, наиболее холодным из всех

надгробий скульптора. Особенной же слож-

ностью и драматизмом в передаче глубоко

человеческого чувства скорби отличается

надгробие А. И. Лазарева (мрамор,

1802,

ГМГС), здесь воплощены мать умершего,

склонившаяся в горе своем над портретом сы-

на, и отец, пытающийся ее утешить и поддер-

жать. Жест его

руки,

касающейся сжатых в

полной безнадежности рук жены, обладает

необычайной выразительностью.

Портретные работы в творчестве Мартоса

занимали относительно второстепенное место.

Тем не менее в тех

случаях,

когда

ваятель

об-

ращался к портретам, он создавал замеча-

тельные

произведения. Об этом свидетель-

ствуют, в частности, бюсты Н. И. Панина

(мрамор,

1780, ГТГ) и А. 8. Паниной (мра-

мор,

1782, ГТГ), б ю с т Г. А. Потемкина

ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

199

{терракота,

начало

1830-х годов,

ГРМ), уже

упоминавшийся бюст Турчанинова,

ис-

полненный

для

надгробия.

В

отличие

от Ф. И.

Шубина,

разрабатывавшего жанр остропсихо-

логического

портретного бюста, Мартос пред-

почитал форму классически

строго,

обобщен-

но-монументального скульптурного портрета.

С

начала

XIX

века творчество Мартоса

при-

обретает новые черты.

Он

обращается

к

мону-

ментальной скульптуре,

к

работе

над

памятни-

ками.

Характерно,

что

обращение

к

монументаль-

ной трактовке

тем

находит отзвук

и в

надгро-

биях,

над

которыми,

хотя

и в

меньшей степени,

скульптор продолжает работать.

Так,

напри-

мер,

созданное Мартосом

в 1803

году

над-

гробие

Е. И.

Гагариной (ГМГС,

ил.

258) является,

в

сущности, новым, крайне

ла-

коничным типом надгробного памятника

в ви-

де небольшого монумента:

он

представляет

собой

статую умершей, поставленную

на

круглый гранитный пьедестал.

С

1804

года начинается

длительная

работа

над памятником Минину

и

Пожар-

скому

для

Москвы

(ил. 259),

памятником,

которому суждено

было

стать

не

только

наи-

более значительным произведением Мартоса,

но

и

одним

из

величайших, подлинно

бес-

смертных творений русского искусства.

Мысль

о

создании этого монументального

памятника зародилась

в

среде

членов

Вольно-

го

общества любителей словесности, наук

и

художеств. Именно оттуда исходила идея,

под-

держанная Мартосом, представить главным

действующим лицом

не

князя Пожарского,

а Кузьму Минина

как

представителя народа.

Конкурс,

разные стадии работы

над

памят-

ником

и,

наконец, отливка

его из

бронзы

ши-

роко

освещались

в

русских газетах

и

журналах

того

времени; средства

на его

сооружение

со-

бирались

по

общенародной подписке.

Основная идея монумента приобретала

все

большее общественно-патриотическое звуча-

ние

и

актуальность

в

ходе развивающихся

исторических событий

—

первых столкновений

России

с

Наполеоном

и

особенно Отечествен-

ной войны

1812

года.

До

нас

дошли волнующие описания

того,

с

каким

воодушевлением встречал народ отли-

тый

из

бронзы памятник Минину

и

Пожарско-

му, когда

его

везли

из

Петербурга

в

Москву

водным путем через Нижний Новгород

{ро-

дину Минина).

Торжественное открытие памятника состоя-

лось

20

февраля

1818

года.

Установленный

на

Красной площади памят-

ник

Минину

и

Пожарскому представляет собой

группу,

помещенную

на

строгом гранитном

пьедестале прямоугольной формы

с

бронзо-

выми

барельефами

с

двух

сторон. Кузьма

Ми-

нин,

указывая рукой

на

Москву

и

призывая

к

спасению Отечества, вручает Пожарскому

бое-

вой

меч.

Опираясь рукой

на щит,

Пожарский

поднимается

со

своего ложа,

на

котором

воз-

лежал

после

полученных

ранений.

Свой окончательный

вид

памятник принял далеко

не сразу.

В

самом раннем варианте

и

Минин

и

Пожар-

ский

были

изображены стоя. Рисунок

—

эскиз

Мартоса

1809 года

—

также имеет

ряд

отличий

от

последнего

варианта.

В

процессе работы

над

малыми

и

оконча-

тельной моделями памятника Мартос достигал

все

более глубокой идейно-художественной выразитель-

ности,

образы приобретали

у

него

все

большую силу,

естественность, простоту.

Все

более акцентировались

национальные черты внешнего облика героев. Тради-

ционный

для

монументальной скульптуры того време-

ни античный шлем, например,

был

заменен древне-

русским.

В работе скульптора

над

данным произведе-

нием отразился общий

для

русского искусства,

и

в

частности

для

монументальной скульпту-

ры,

процесс демократизации

и

укрепления

реа-

листических

начал.

В

этом отношении памятник

Минину

и

Пожарскому Мартоса

является

сле-

дующим этапным произведением после памят-

ника Суворову, созданного Козловским

на ру-

беже

XVIII и XIX

веков.

Идейная глубина произведения Мартоса,

его

народность определялись,

в

первую очередь,

широким

национально-патриотическим содер-

жанием.

Заложенные

в нем

идеи высокого

гражданского

долга

и

подвига

во имя

Родины,

как

нельзя более,

отвечали

делам

и

чувствам

русского

народа, только

что

прошедшего

че-

рез

великие испытания Отечественной войны.

Огромной заслугой Мартоса

было

то, что он

сумел воплотить

эти

идеи

в

простых, доступ-

ных образах,

в

предельно ясной художествен-

ной форме.

Несмотря

на то что

скульптор

не

ставил

своей задачей воссоздать

со

всей точностью

внешний облик русских людей

XVII

века,

он

все

же

достаточно определенно подчеркнул

сильную, простонародную фигуру Минина,

одетого

в

русскую

рубаху

и

штаны.

Тщательно

и верно воспроизвел древнерусские доспехи

Пожарского:

островерхий шлем

и щит с изо-

бражением Спаса.

Главное

же—и

это

являет-

ся определяющим качеством данного памят-

ника

—

Мартос

с

удивительной силой сумел

пе-

редать героическое

начало:

огромную внут-

реннюю стойкость обоих героев

и их

непоко-

лебимую решимость встать

на

защиту родной

земли.

В своем произведении Мартос поистине

ге-

ниально сумел решить сложнейшую

для

скуль-

птора задачу объединения стоящей

и

сидящей

фигур

в

монументальной группе, рассчитанной

на самые различные точки зрения. Памятник

был установлен

на

открытом месте, против

Кремля, несколько ближе

ко

вновь отстроен-

ным после пожара Москвы Торговым' рядам

200

РАЗДЕЛ

ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

(в настоящее время, будучи передвинут на но-

вое место, памятник этот стоит на Красной пло-

щади у храма Василия Блаженного). Внимание

поднимающегося к Красной площади со сто-

роны Охотного ряда (проспект Маркса) преж-

де всего привлекал силуэт могучей фигуры

Минина. Подходя ближе, зритель видел сбоку

всю его крепкую, мускулистую фигуру с упру-

го-напряженным, напоминающим взмах кры-

ла жестом простертой вперед правой

руки.

Основная точка зрения на памятник открыва-

лась

со стороны Кремля, откуда становилась

понятной вся сцена: пришедший к Пожарскому

Минин убеждает его принять на себя высокую

миссию

защиты Отечества, Тревожно поднятое

лицо Пожарского и движение его

руки,

беру-

щей меч, говорят о том, что призыв Минина

услышан.

Обходя

памятник дальше, с правой

стороны,

зритель замечал, что князь Пожар-

ский,

опирающийся на щит, уже как бы под-

нимается навстречу Минину. Сложный про-

странственный разворот фигур, умелое

компо-

зиционное решение группы

делают

ее вырази-

тельной не только с основной, фронтальной

точки зрения, но даже и с противоположной,

откуда, в частности, хорошо видны правая,

берущая меч рука Пожарского и лежащий

подле него боевой шлем.

В памятнике Минину и Пожарскому нет ни-

чего лишнего. Меч, символизирующий един-

ство героев, становится связующим звеном

всей

композиции.

Поднятая

рука Минина с пре-

дельным

пафосом выражает душевный порыв

героя.

Как верно заметил один из исследова-

телей, рука Минина, связывающая замкнутый

объем скульптурной группы с широким про-

странством Красной площади,

направляя

вни-

мание зрителя к Кремлю, в то же время вновь

возвращает его взгляд к скульптурной группе.

Последнее достигается в основном благодаря

тонко найденному легкому наклону вниз кисти

простертой руки Минина.

Из

рельефов

памятника Минину и Пожарскому осо-

бенно

удачен

тот, который помещен на передней сто-

роне постамента, Изображена сцена сбора народных

пожертвований нижегородцами на нужды обороны.

Крайним представлен пожилой мужчина, приведший

двух

сыновей в народное ополчение; имеются указа-

ния,

что над образом пожилого мужчины работал лю-

бимый ученик Мартоса С. И. Гальберг, который и при-

дал лицу этого персонажа портретные черты самого

Мартоса. Как для статуй Минине и Пожарского, так

и для персонажей

рельефов

характерно сочетание

русских

и

античных

одежд,

национальных

и класси-

чески-обобщенных черт в

лицах

героев.

Подобно почти всем мастерам русской

скульптуры первой трети XIX века, Мартос

большое внимание

уделял

непосредственной

работе с архитекторами. Его деятельность

в области синтеза архитектуры и скульпту-

ры начинается с первого же периода твор-

чества.

Еще в конце

XVIII

века он выполняет ряд

скульптурно-декоративных работ в интерьерах

Екатерининского дворца в Царском

Селе

и

дворца в Павловске (в обоих

случаях

в сотруд-

ничестве с архитектором Камероном), а в са-

мом

начале

XIX века исполняет статую бе-

гущего

Актеона для ансамбля Большого

каскада в Петергофе. Примером творческого

содружества Мартоса с архитекторами

являют-

ся также установленные в зданиях-мавзолеях

в саду Павловска монументы —

«Родите-

л я м» (мрамор, не ранее 1798, архитектор

Камерон) и

«Супруг

у-б лагодетел ю»

(архитектор Тома де Томон).

Наибольший же вклад Мартоса в развитие

синтеза скульптуры и архитектуры сделан при

сооружении Казанского собора.

Следует

отметить монументальный г о-

рельеф

«Истечение

Моисеем воды

в п у с т ы н е» (пудостский камень, 1804—1807,

ил.

260) на аттике колоннады собора. Как и

парный к нему

рельеф

Прокофьева

«Медный

змий», он посвящен библейской теме. Мартос

изобразил страдания людей, гибнущих в пу-

стыне от мучительной жажды и находящих жи-

вительную влагу, источенную Моисеем из кам-

ня.

Оба горельефа выполняют в ансамбле

очень ответственную роль. Помимо тематиче-

ского,

смыслового значения, они способствуют

более ясному ощущению зрителем плоскости

высоких аттиков колоннады, обращенных в сто-

рону Невского проспекта, и тем самым под-

черкивают ориентировку собора на магист-

раль. Это достигается в основном подчеркну-

той протяженностью многофигурной

компози-

ции рельефов, а также мерным ритмом повто-

ряющихся движений фигур, которые как бы

вторят движению идущих мимо собора людей.

Каждый из

барельефов

Мартоса и Прокофье-

ва насчитывает до полусотни фигур — мужских,

женских, детских.

Композиционно-архитектонические задачи, выпол-

няемые

рельефами

Казанского собора, не ведут к

снижению их выразительности. Рассматривая

рельеф

Мартоса, мы верим, что именно так должны тянуться

к

источнику руки измученных жаждой людей, именно

так, рядом, друг возле друга, должны они припасть

к

воде и именно таким образом, наконец, должны

располагаться группы обессиленных, умирающих лю-

дей.

Как большой, опытный мастер Мартос отнюдь

не стремится к педантичной акцентировке центра

композиции:

вертикальная ось

рельефа

проходит не

через стоящие фигуры и Моисея, а через дерево и

камень, касаясь группы припавших к воде людей.

Это не нарушает равновесия композиции и вместе с

тем позволяет избежать геометрической сухости.

Помимо

рельефа

«Источение

воды»,

Марто-

сом

были

выполнены для Казанского собора

одна из

двух

колоссальных статуй архангелов,

помещенных в колоннадах (не сохранились),

два

барельефа

и статуя Иоанна Кре-

стителя (бронза, 1804—1807). Последняя на-

ряду с аналогичными фигурами, исполненными

РАЗДЕЛ

ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

201

другими

мастерами, предназначалась для

оформления портиков Казанского собора, где

устроены специальные ниши для статуй, над

которыми размещены почти квадратные по

форме

барельефные

композиции.

Характерны

для классицизма идеально-строгие черты лица

изображенного,

его прямой, «греческий» нос,

а также известная обобщенность в передаче

мускулатуры и пропорций человеческого тела.

Помимо работ для наружного оформления Казан-

ского

собора, И. П. Мартосу

было

поручено также

исполнить несколько статуй евангелистов для его

интерьера. Однако на этот раз скульптору не удалось

осуществить свои творческие замыслы; модели статуй

евангелистов попали к одному из высших

духовных

сановников, который

нашел

их образы несоответствую-

щими своему назначению.

Участие

Мартоса в создании скульптуры для Казан-

ского

собора заключалось и в руководстве молодыми

скульпторами, впервые получившими ответственные

самостоятельные задания. В числе этой молодежи бы-

ли известные впоследствии мастера В. И. Демут-Ма-

лиИовский и С. С. Пименов старший.

Окончив

рельефы

и статуи для Казанского

собора,

Мартос в дальнейшим уже не столь

активно работал в области монументально-де-

коративной скульптуры, обращая почти все

свое внимание на разработку и осуществление

памятников-монументов. Так, вскоре после

окончания памятника Минину и Пожарскому он

с увлечением приступил к работе над памятни-

ком

Дмитрию Донскому на Куликовом поле.

К

сожалению, вследствие отсутствия матери-

альной

поддержки со стороны царского прави-

тельства

монумент этот осуществлен не был.

К

числу поздних работ Мартоса относятся

памятник

Ришелье

и Ломоносову.

В памятнике

Ришелье

(1823—1829,

Одесса) Мартос, избегая напыщенности и хо-

лодности, явно стремился подчеркнуть про-

стоту образа.

Ришелье

изображен закутанным

в широкий античный плащ; его движения сдер-

жанны. Особенно выразителен свободный, лег-

кий

жест правой

руки,

указывающей на

раски-

нувшийся внизу порт. Памятник прекрасно свя-

зан с архитектурным ансамблем: со зданиями,

расположенными по полукружию площади, со

знаменитой одесской лестницей и приморским

бульваром.

Следует

отметить, что,

хотя

в дан-

ном

случае

законченный архитектурный ан-

самбль площади был осуществлен позже мо-

нумента, проект всего ансамбля разрабатывал-

ся в середине 20-х годов.

Памятник М. В. Л о м о н о с о в у (1826—

1829,

Архангельск), установленный на родине

великого ученого,

является

одним из наиболее

поздних произведений Мартоса. Несмотря на

условность трактовки группы, образующей па-

мятник (рядом с Ломоносовым помещена ал-

легорическая фигура коленопреклоненного

гения,

поддерживающего лиру), в образе Ло-

моносова в некоторой степени выражено твор-

ческое вдохновение великого ученого и поэта.

.И все же при известных достоинствах по-

следних произведений Мартоса им присуща

и некоторая сухость (памятник

Алек-

сандру 1 в Таганроге) и отвлеченность

(памятник Ломоносову) — характерные

черты позднего классицизма в скульптуре. Это

заметно и в поздних надгробиях, например в

надгробии И, Алексеева (бронза, 1816,

ГНИМА)

или в небольшом, типа надгробия,

памятнике

Павлу

I в имении

Аракчеева

Грузино (бронза, 1816).

Умер Мартос в глубокой старости.

Отличаясь

крайним трудолюбием и огромной любовью

к

своему

делу,

он, будучи уже в звании заслу-

женного ректора по скульптуре, вплоть до са-

мой

смерти не

оставлял

ни занятий скульпту-

рой,

ни преподавательской деятельности в

Академии художеств. За полувековой период

преподавания в Академии Мартос воспитал не

один десяток молодых мастеров. Многие уче-

ники

стали прославленными скульпторами.

«Фидий девятнадцатого века», как называли

его

современники, почетный

член

нескольких

европейских академий, Мартос по праву дол-

жен

быть

назван в числе величайших мастеров

мировой скульптуры.

Глава

третья

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Развитие освободительных идей и подъем

национального самосознания в

начале

столетия

вызвали в .обществе живейший интерес к исто-

рии,

ее урокам гражданственного героизма.

Особенно велик был интерес к истории отече-

ственной,

столь много говорившей современ-

никам 1812 года.

Не остается в стороне и историческая жи-

вопись. Академия художеств первого десяти-

летия

XIX века задает своим выпускникам те-

мы из героического прошлого русского наро- ,

да: «Дмитрий Донской на Куликовом

поле»,

«Призвание князя Пожарского».

Историческая живопись привлекает внима-

ние пишущих людей. Появились статьи и

книги,

в которых авторы призывали художников к раз-

работке сюжетов из отечественной

истории.

Большую роль в этом сыграло Вольное обще-

ство любителей словесности, наук и худо-

жеств. Известное сочинение

члена

этого об-

щества А. А. Писарева

«Предметы

для худож-

ников,

избранные из Российской истории...»

пропагандировало принципы классицизма, об-

ращая интересы живописца к изображению

героя,

движимого любовью к отечеству и чув-

ством долга перед государством. Другой

видный

член

общества, поэт Востоков, в

прог-

раммном стихотворении «История и

баснь»

202

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

(1804),

проводя резкую грань между «басно-

словием»

(к

которому относил

и

Гомера)

и исторической действительностью, призывал

исторического

живописца быть

«философом»,

явить «добро

и зло в

разительных контрастах»,

изобразить великих людей прошлого, отдав-

ших жизнь

за

благо народа.

Однако следует признать,

что

практика

ис-

торической живописи первой трети

XIX

века

не принесла русскому искусству больших

до-

стижений.

В

разработке темы исторический

живописец

был

скован требованиями офици-

ального правительственного заказа

или

усло-

виями академической «программы»,

то

есть

картины, которая писалась

с

целью получения

академического звания.

Это

придавало многим

произведениям ортодоксальную окраску.

Тем

не

менее

в

своих лучших образцах исто-

рическая живопись высокого классицизма отра-

жает патриотический пафос эпохи. Принесло

известные плоды

и

стремление

к

простоте

за-

мысла, сдержанности

и

естественности выра-

жения чувств, заложенное

в

эстетике высокого

классицизма.

В

творчестве крупнейших истори-

ческих живописцев эволюция направлена

в

сторону исторической конкретности

и

жизнен-

ной убедительности художественного образа.

Одним

из

ведущих живописцев, разрабаты-

вавших историческую тематику,

был

Андрей

Иванович Иванов (1776—1848), учивший-

ся

в

Академии художеств

у Г. И.

Угрюмова

и

окончивший

ее

курс

в 1797

году.

Вскоре

после окончания Академии Иванове назна-

чили преподавать

в ней

рисунок.

В 1803

году

он был

признан академиком

и по 1831 год

занимал долж-

ность адьюнкт-профессора,

а

затем

и

профессора

ис-

торической живописи,

В 1831

году Андрей Иванов

был

уволен

из

профессоров Академии,

так как его

карти-

на

«Смерть

генерала

Кульнева»

(1830)

вы-

звала недовольство Николая

I,

Сюжетом картины

«Смерть

Пелопида»

(начало 1800-х годов,

ГТГ)

послужила судьба

греческого

героя, павшего

в

борьбе

за

незави-

симость своего родного города, осажденного

Александром Македонским. Умирающий

Пе-

лопид изображен

в

кругу оплакивающих

его

друзей.

В

выборе сюжета

и в его

трактовке

сказались тираноборческие идеи Вольного

об-

щества любителей словесности, наук

и

худо-

жеств, деятельным участником которого

был

Андрей Иванов.

Содержание картин «Подвиг молодого

киевлянина

при

осаде Киева пече-

негами

в 968

году» (1810,

ГРМ, ил. 263) и

«Единоборство Мстислава Удалого

с кОсожским князем Редедей»(1812,

ГРМ) связано

с

патриотическим подъемом

на-

чала

столетия. Молодой киевлянин, проникший

сквозь

вражеский печенежский стан

с

тем,

что-

бы,

переплыв Днепр, вызвать помощь осаж-

денному Киеву, представлял собой

в

глазах

со-

временников Иванова яркий пример народно-

го

героизма. Картину «Единоборство Мстисла-

ва Удалого

с

Редедей»

Иванов заканчивал

в

дни,

когда Москва

была

занята Наполеоном.

Произведение, хотя

и в

иносказательной

фор-

ме,

выражало патриотические чувства русско-

го

народа

в

тяжелый

и

славный период

его

борьбы

с

чужеземными захватчиками.

Преувеличенная экспрессия персонажей

кар-

тины

«Смерть

Пелопида», аллегорическая

фи-

гура

Славы

в

картине «Единоборство Мстисла-

ва Удалого

с

Редедей»

указывают

на то, что

Иванов унаследовал

от XVIII

века некоторые

рокайльные тенденции

в том их

виде,

в

кото-

ром

они

содержались

в

русском классицизме

конца

XVIII

столетия. Характерным

для

высо-

кого

классицизма является

то, что

Иванов

в

«Подвиге киевлянина»

и

«Единоборстве

Мсти-

слава»

отказывается

от

многофигурной карти-

ны,

от

сложной, валёрной живописности,

рас-

крывая замысел

в

пластически четких,

тща-

тельно продуманных жестах

и

движениях

од-

ной

или

двух обнаженных фигур,

в

соотноше-

ниях немногочисленных локальных цветовых

пятен.

После 181

2

года деятельность Андрея Иванова

све-

лась главным образом

к

преподаванию

и

выполнению

многочисленных заказов

для

Казанского собора

и

других церквей.

Одаренным художником

был

Дмитрий

Иванович Иванов (1782

—

после 1810),

автор картины

«М арф а-п

осадница

у

Феодосия

Борецкого» (1808,

ГРМ), в

которой

пустынник вручает

по

указанию

Мар-

фы

меч

Мирославу

для

борьбы

за

независи-

мость Новгорода.

И на

самой картине

и на

эскизе

к ней (ГТГ)

художник

в

центре

компози-

ции изобразил Марфу, величественную

женщину, возглавлявшую борьбу Новгорода

с

Иваном

III,

героиню одной

из

неоконченных

«Ayw»

Рылеева.

Типичное произведение высо-

кого

классицизма, картина отличается почти

геометрической правильностью композиции,

скульптурной трактовкой фигур, немногочис-

ленностью аксессуаров, локальностью цвета,

лишь слегка обогащенного рефлексами.

Заметное место

в

исторической живописи

начала

XIX

века занимает произведение неизвестного

ху-

дожника школы Угрюмова

«Первая

встреча

Игоря

с

Ольгой»

(ГТГ). Картина отличается лири-

ческим характером образов, художника интересовали

бытовые детали. Возможно,

ее

автором

был

рано

умерший талантливый живописец

и

иллюстратор

А ф и-

ноген

Л о г г и н о в и ч

Шустов (1786—5813).

Виднейшими представителями академиче-

ского

искусства

начала

Х!Х

века были также

А.

Е-

Егоров

и В. К.

Шебуев, замечательные

ма-

стера рисунка. Присущая высокому классициз-

му строгость стиля нашла

в

рисунках Егорова

так

же, как и в

некоторых произведениях

Ше-

буева, наиболее полное выражение.

РАЗДЕЛ

ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

8ЕКА

203

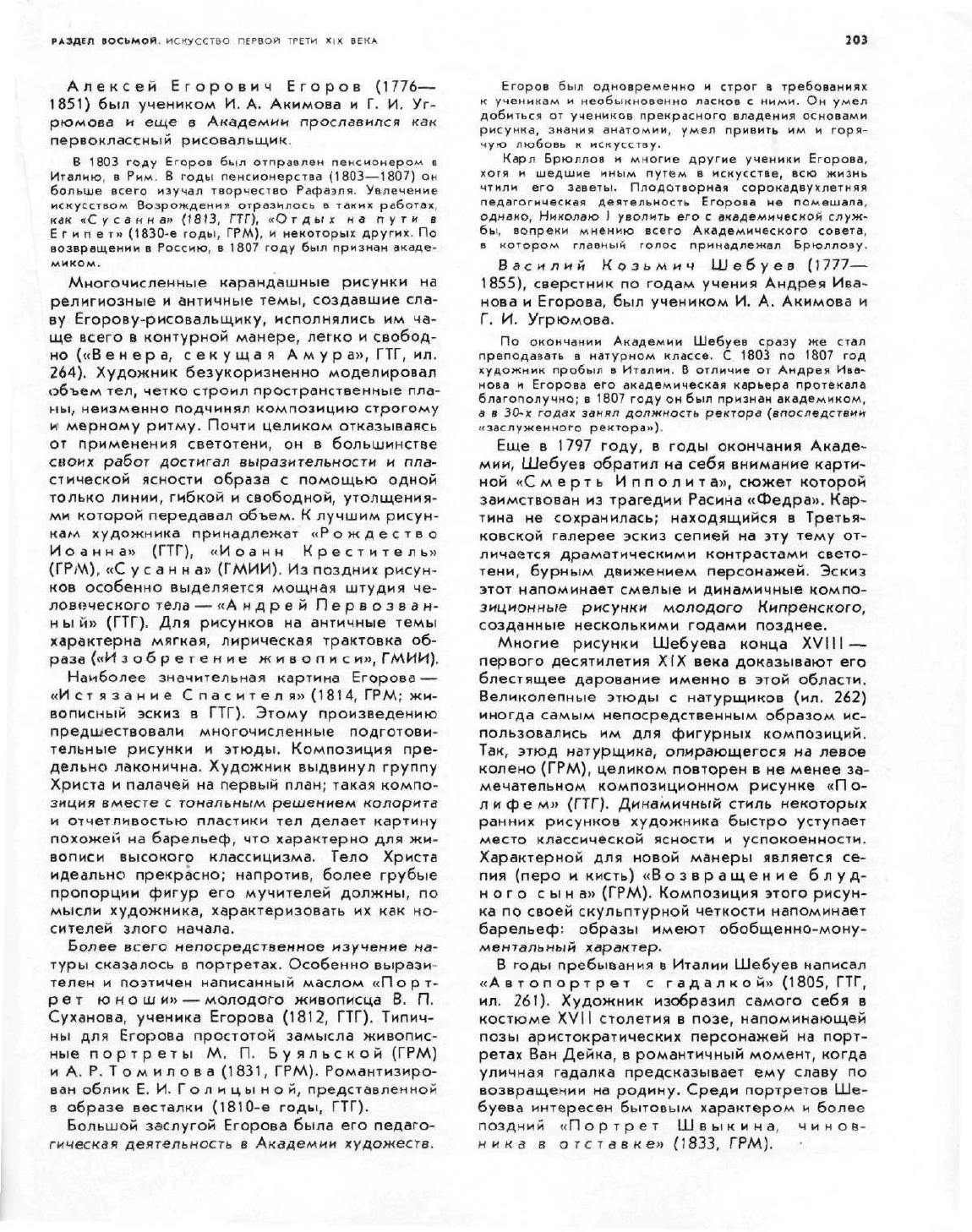

Алексей Егорович Егоров (1776—

1851) был учеником И, А. Акимова и Г. И. Уг-

рюм

ова и еще в Академии прославился как

первоклассный рисовальщик.

В 1803 году Егоров был отправлен пенсионером в

Италию, в Рим. 8 годы пенсионерства {!803—1807) он

больше всего изучал творчество Рафаэля.

Увлечение

искусством

Возрождения отразилось в таких работах,

как

«Сусанна»

(1813, ГТГ), «О т д ы х на пути в

Египет» (1830-е годы, ГРМ), и некоторых других. По

возвращении в Россию, в 1807 году был признан акаде-

миком.

Многочисленные карандашные рисунки на

религиозные

и античные темы, создавшие сла-

ву Егорову-рисовальщику, исполнялись им ча-

ще всего в контурной манере, легко и свобод-

но («В енера, секущая Амур а», ГТГ, ил.

264).

Художник безукоризненно моделировал

объем тел, четко строил пространственные пла-

ны,

неизменно подчинял композицию строгому

и

мерному ритму. Почти целиком отказываясь

от применения светотени, он в большинстве

сноих

работ достигал выразительности и пла-

стической

ясности образа с помощью одной

только линии, гибкой и свободной, утолщения-

ми

которой передавал объем. К лучшим рисун-

кам

художника принадлежат «Рождество

Иоанна»

(ГТГ),

«Иоанн

Креститель»

(ГРМ),

«Сусанн

а» (ГМИИ). Из поздних рисун-

ков

особенно выделяется мощная штудия че-

ловеческого

тела

—

«Андрей

Первозван-

н ы и» (ГТГ). Для рисунков на античные темы

характерна мягкая, лирическая трактовка об-

раза

(«И зобретение живопис и», ГМИИ),

Наиболее значительная картина Егорова —

«Истязание

Спасителя»

{1814, ГРМ; жи-

вописный

эскиз

в ГТГ). Этому произведению

предшествовали многочисленные подготови-

тельные

рисунки и этюды. Композиция пре-

дельно лаконична. Художник выдвинул группу

Христа и палачей на первый план; такая компо-

зиция

вместе с тональным решением колорита

и

отчетливостью пластики тел делает картину

похожей на барельеф, что характерно для жи-

вописи

высокого классицизма.

Тело

Христа

идеально прекрасно; напротив, более грубые

пропорции

фигур его мучителей должны, по

мысли художника, характеризовать их как но-

сителей злого

начала.

Более всего непосредственное изучение на-

туры сказалось в портретах. Особенно вырази-

телен и поэтичен написанный маслом

«Порт-

рет юноши» — молодого живописца В. П.

Суханова, ученика Егорова (1812, ГТГ). Типич-

ны для Егорова простотой замысла живопис-

ные портреты М. П. Буяльской (ГРМ)

и

А. Р. Томилова

(1831,

ГРМ). Романтизиро-

ван облик Е. И. Голи цы н ой, представленной

в образе весталки (1810-е годы, ГТГ).

Большой заслугой Егорова

была

его педаго-

гическая

деятельность в Академии художеств.

Егоров был одновременно и строг в требованиях

к

ученикам и необыкновенно ласков с ними. Он умел

добиться от учеников прекрасного владения основами

рисунка,

знания анатомии, умел привить им и

горя-

чую любовь к искусству.

Карл Брюллов и многие другие ученики Егорова,

хотя и шедшие иным путем в искусстве, всю жизнь

чтили его заветы. Плодотворная сорокадвухлетняя

педагогическая

деятельность Егорова не помешала,

однако,

Николаю I уволить его с академической служ-

бы,

вопреки мнению всего Академического совета,

в котором главный голос принадлежал Брюллову,

Василий Козьмич Шебуев (1777—

1855),

сверстник по годам учения Андрея Ива-

нова и Егорова, был учеником И. А. Акимова и

Г. И. Угрюмова.

По окончании Академии Шебуев сразу же стал

преподавать в натурном классе. С 1803 по 1807 год

художник пробыл в Италии. В отличие от Андрея Ива-

нова и Егорова его академическая карьера протекала

благополучно; в 1807 году он был признан академиком,

а в 30-х годах занял должность ректора (впоследствии

•«заслуженного ректора»).

Еще в 1797 году, в годы окончания Акаде-

мии,

Шебуев обратил на себя внимание карти-

ной

«Смерть

Ипполит а», сюжет которой

заимствован из трагедии Расина «Федра». Кар-

тина не сохранилась; находящийся в Третья-

ковской

галерее

эскиз

сепией на эту тему от-

личается драматическими контрастами свето-

тени,

бурным движением персонажей. Эскиз

этот

напоминает смелые и динамичные компо-

зиционные рисунки молодого Кипренского,

созданные несколькими годами позднее.

Многие

рисунки Шебуева конца XVI11 —

первого

десятилетия XIX века доказывают его

блестящее дарование именно в этой области.

Великолепные этюды с натурщиков (ил, 262)

иногда

самым непосредственным образом ис-

пользовались им для фигурных композиций.

Так, этюд натурщика, опирающегося на левое

колено (ГРМ), целиком повторен в не менее за-

мечательном композиционном рисунке «П о-

л и ф е м» (ГТГ). Динамичный стиль некоторых

ранних рисунков художника быстро уступает

место

классической ясности и успокоенности.

Характерной для новой манеры является се-

пия (перо и кисть) «Возвращение блуд-

ного

сына»

(ГРМ). Композиция этого рисун-

ка

по своей скульптурной четкости напоминает

барельеф: образы имеют обобщенно-мону-

ментальный характер.

В годы пребывания в Италии Шебуев написал

«Автопортрет с гадалкой» (1805, ГТГ,

ил.

261). Художник изобразил самого себя в

костюме

XVII

столетия в позе, напоминающей

позы

аристократических персонажей на порт-

ретах Ван Дейка, в романтичный момент, когда

уличная

гадалка предсказывает ему славу по

возвращении на родину. Среди портретов Ше-

буева интересен бытовым характером и более

поздний

«Портрет Швыкина, чинов-

ника

в отставке» (1833, ГРМ).