Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

224

РАЗДЕЛ

ВОСЬМОЙ

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

Бове родился в Петербурге в семье художника-

резчика.

Он был еще ребенком, когда его семья пере-

селилась в Москэу, где Боев получил архитектурное

образование.

Он учился и работал в школе при Экспе-

диции

Кремлевского строения, руководимой М. Ф, Ка-

заковым.

8 непосредственной близости с Казаковым,

его

учениками и помощниками сложилось архитектур-

ное дарование Бове.

В 1816 году Бове было дано звание архитектора.

При организации в Москве специальной Комиссии

для строений, задачей которой явилось восста-

новление Москвы после пожара, Бове вошел в ее

состав.

Вскоре он стал одним из ведущих мастеров

комиссии

и, в частности,

ведал

в ней «фасадической

частью»

жилого строительства.

Начался

период ин-

тенсивной деятельности зодчего, охватывающий поч-

ти целое двадцатилетие.

Среди работ Бове есть планы архитектурных

ансамблей, крупные общественные здания, мо-

нументальные мемориальные памятники, жи-

лые дома, церковные сооружения и парков-ые

павильоны.

Вскоре

после основания Комиссии для строе-

ний

Бове принял участие в восстановлении

Кремля и в реконструкции всего его окруже-

ния.

В Кремле под его руководством были вос-

становлены части стен и башен, взорванных на-

полеоновской армией при отступлении. Работы

по

перепланировке окружения Кремля вклю-

чали

реконструкцию Красной площади и соз-

дание (в связи с заключением реки Неглинной

в трубы) Театральной площади и сада у

крем-

левских стен.

В

XVIII

веке на Красной площади существо-

вали два корпуса Торговых рядов. Один, рас-

полагаясь у самых кремлевских стен, закрывал

вид

с площади на стены,

другой,

симметрич-

ный первому, находился на противоположной

стороне

площади. Оба эти корпуса сильно по-

страдали при пожаре. Бове предложил снести

целиком корпус вдоль стены и устроить на его

месте бульвар, открыв таким образом вид с

площади на древние стены Кремля. Противо-

положный корпус он предлагал сохранить, но

существенно изменить его вид. Ниже, к Мо-

скве-реке,

им проектировались вторые Торго-

вые ряды и оформление возвышенного участ-

ка

около храма Василия Блаженного.

Фасад

перестроенных Торговых рядов

был задуман Бове с учетом огромного про-

странства площади и решен с сохранением

схемы старой

постройки.

Центральная часть

была

украшена шестиколонным портиком,

фронтон помещен на фоне большого аттика,

над которым возвышался купол, Крылья зда-

ния декорированы шестиколонными портика-

ми

с фронтонами, а между центром и крылья-

ми,

перед существовавшей здесь аркадой

Бове поместил открытые колоннады.

В процессе окончательной проработки про-

екта было решено на главной оси рядов воз-

двигнуть памятник Минину и Пожарскому ра-

боты И. П. Мартоса (см. главу вторую). Памят-

ник

был осуществлен одновременно с работа-

ми

по постройке рядов и вошел неотъемле-

мым звеном в общий замысел оформления

площади.

С работами по реконструкции окружения

Кремля связано и создание Театральной

площади. После заключения реки Неглин-

ной

в трубы образовалось большое открытое

пространство;

Бове выполнил проект нового

каменного

Большого театра и перепланировки

всей

окружающей территории с созданием

площади перед театром. В дальнейшем в про-

ектировании театра принимало участие не-

сколько

архитекторов. Окончательно был при-

нят проект А. А. Михайлова 2-го (см. ниже),

исполнителем

которого,

однако, был Бове,

внесший в проект Михайлова ряд изменений.

Тема общественного театра на городской пло-

щади,

разработанная в Москве, нашла в даль-

нейшем отражение в ансамбле Александрий-

ского

театра, созданном в Петербурге Росси

(см.

ниже). Здание Большого театра

в Москве решено с громадным восьмиколон-

ным портиком, помещенным перед большим

массивом

гладкой стены. Колесница Аполлона,

завершающая аттик, выделялась на фоне полу-

циркульной глубокой ниши.

В сквере на площади перед театром был

установлен фонтан со скульптурой И. П. Витали.

Здание театра сильно пострадало от пожара

в 1853 году и было перестроено со значитель-

ными отступлениями от его первоначального

облика {см. ниже).

У самых стен Кремля, с западной его сто-

роны,

вдоль русла Неглинной был разбит

в 1821—1822 годах большой сад. Его планиров-

ка

также принадлежит Бове, по проекту кото-

рого

выполнено и несколько сооружений в са-

ду. При входах в сад со стороны Моховой

сделаны ворота в виде парных приземистых

каменных столбов с чугунными орнаменталь-

ными рельефами, вставками и завершениями.

В саду сооружены грот у подножия стены

кремлевской

башни, пандусы-спуски у Троиц-

кой

башни

(

а также фонтан.

К

работам по реконструкции окружения

Кремля относится и участие Бове в создании

Манежа (1817, построен Л. Л. Карбонье

по

проекту инженера А. А. Б е т а н к у р а).

По проектам Бове были выполнены в 1824—

1825 годах скульптурные украшения Манежа.

Таким образом, было заново реконструиро-

вано все окружение Кремля, создан новый

центр Москвы. Весь ансамбль Кремля стал вос-

приниматься по-новому, на фоне больших от-

крытых площадей с их классицистическими

сооружениями.

К

числу больших общественных сооружений

Бове относится и здание Первой град-

ской

больницы (1828—1 833), построенное

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ,

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

225

на Калужской улице рядом

с

Голицынской

больницей Казакова. Бове, подобно Казакову,

поместил главный корпус

в

глубине участка

и

завершил центральный

зал

больницы куполом.

Фасад

справа

и

слева

от

портика расчленен

большими, незначительно выступающими

ри-

залитами

с

тройными окнами. Впереди,

по

сторонам парадного двора,— два небольших

флигеля.

Самым крупным

из

мемориальных сооруже-

ний,

созданных Бове, были Триумфальные

ворота

у

въезда

в

Москву

со

стороны

Петербурга (1827—1834; ныне

— на

проспекте

Кутузова).

Они

задуманы

в

ансамбле

с

двумя

павильонами-караульнями, объединенными

с

воротами невысокими чугунными оградами.

Скульптурные элементы ворот выполнены

И.

П.

Витали

и И. Т.

Тимофеевым.

Из церковных построек Бове наиболее значительна

Скорбященская церковь

не

Большой

Ордынке

в

Замоскворечье (1828—1833), Задача

архитектора заключалась

в

пристройке

к

возведенным

в конце

XVIII

века Баженовым колокольне

и

трапез-

ной основного корпуса церкви

на

месте храма

XVII ве-

ке.

Бове создал церковь-ротонду, исходя

из

приемов,

разработанных Казаковым,

но

использовал

их

доста-

точно свободно. Основными размерами, высотой,

ритмом

разбивки

и

ордером Бове связал новую

по-

стройку

с

трапезной Баженова,

но

существенно изме-

нил характер обработки стен введением богатых орна-

ментальных композиций.

Интересна внутренняя отделка церкви

—

ярко

освещенной двусветной ротонды, внутри которой

за-

ключена колоннада, поддерживающая купол. Иконо-

стас исполнен

в

виде триумфальной

арки.

Очень

сдер-

жанно дано цветовое решение:

на

фоне белого искус-

ственного мрамора выделяется только интенсивная

позолота орнаментов

и

обрамлений икон иконостаса.

В целом

зал

производит впечатление совершенно

светского

по

назначению помещения.

Из многочисленных жилых домов, построен-

ных Бове,

до

нашего времени

в

нетронутом

перестройками виде сохранялся лишь

дом

Гагарина

на

Новинском бульваре (1817;

здание разрушено

при

налете

на

Москву

фа-

шистской

авиации осенью 1941). Центральная

часть

его

главного фасада представляла собой

переработку мотива, примененного

в

извест-

ном доме Разумовского

на

Гороховом поле.

Совместно

с О. И.

Боае нередко работал

его

брат

—

Александр Иванович Бове, помо-

гавший

ему при

исполнении ряда замыслов построек

в натуре (церковь

на

Большой Ордынке

и

другие).

Наряду

с

Бове развертывалась деятельность

двух других виднейших зодчих Москвы того

времени

—

Дементия Ивановича

Жи-

лярди (1788—1845)

и

Афанасия

Гри-

горьевича Григорьева (1782—1868).

Жилярди родился

в

семье московского архитек-

тора, работавшего

в

приемах казаковской школы.

Архитектурное образование Жилярди получил

в ма-

стерской

отца.

У

старшего Жилярди воспитывался

и

происходивший

из

крепостных Григорьев. Между

Дементием Жилярди

и

Афанасием Григорьевым уста-

новились дружеские отношения, сохранившиеся

в те-

чение всей жизни.

Оба

мастера часто работали

сов-

местно.

Творчество

их

широко развернулось после

1815 года, когда

оба они

включились

в

огромные

вос-

становительные работы

по

Москве.

Первой значительной работой Жилярди

была

реконструкция здания Московско-

го

университета (1817—1819,

ил. 249).

Здание, построенное

М. Ф.

Казаковым, чрез-

вычайно сильно пострадало

при

пожаре

1812

года

—

сохранился лишь остов стен. При восста-

новлении Жилярди сохранил объемное реше-

ние,

но

полностью изменил фасад (были сняты

все членения лопатками

и

пилястрами; оста-

лась лишь рустовка стен первого этажа).

Цен-

тральный портик несколько расширен, причем

ионический ордер заменен грекодорическим.

Над фронтоном

был

возведен аттик. Наклад-

ные орнаментальные композиции подчерки-

вают гладкие поверхности стен верхних этажей.

Все

это

придало зданию более грузный, мону-

ментальный характер.

Во

внутренней отделке

Жилярди сохранил общий замысел централь-

ного

актового зала,

но

изменил приемы

его

декорировки,

применив роспись «под лепку».

Совместно Жилярди

и

Григорьевым было

выполнено здание Опекунского совета

на Солянке (1823—1826, Москва,

ил.

254).

Оно

состояло первоначально

из

трех корпусов,

вы-

тянутых,

как в

Пашковом доме Баженова,

в

одну линию вдоль улицы

и

объединенных

ка-

менными оградами.

В

здании

была

широко

использована декоративная скульптура изве-

стного

московского

ваятеля

И. П.

Витали.

Во второй половине

XIX

века здание доволь-

но существенно искажено застройкой проме-

жутков между отдельными корпусами,

в

связи

с

чем все три

первоначально отдельных

фли-

геля слились

в

один;

при

этом

была

уничтоже-

на

и

большая часть скульптуры. Лишь сохра-

нившиеся

до нас

проекты дают возможность

правильно представить себе,

как

здание

вы-

глядело первоначально.

Из жилых построек, созданных Жилярди

со-

вместно

с

Григорьевым, наиболее значитель-

ным

был дом

Луниных

на

Никитском буль-

варе (1818—1823, Москва,

ил. 250). В

натуре

существуют

два

корпуса

—

главный,

с

большой

эффектной лоджией

и

громадным балконом

почти

во всю

ширину здания,

и

боковой,

не-

большой

по

размерам,

с

ионическим порти-

ком.

Характер сооружения

с

несомненностью

свидетельствует

о

том,

что в

проекте должен

был существовать

еще

второй

—

симметрич-

ный малый корпус, который соответственно

и

дополнял

бы

композицию здания (сравните

со

зданием Опекунского совета).

Представление

о

приемах внутренней отдел-

ки,

излюбленных Жилярди

и

Григорьевым,

дают интерьеры особняка

С. С.

Гага-

рина

на

Поварской улице (1820,

Мо-

сква).

Особенно характерна парадная лестница.

226

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

Помещение ее, почти квадратное в плане, об-

работано в первом этаже рустами. В основном

ярусе в середине каждой стены помещены

неглубокие ниши с парными полуколоннами.

Эти колонны внутри ниши поддерживают от-

резки

антаблемента с богато декорированным

фризом.

Вся система перекрытий опирается

на гладкие массивы стен. Ордер использован

только как декоративный элемент в оформле-

нии ниш, В этом отношении помещение па-

радной лестницы очень близко к созданной

почти в те же годы В. П. Стасовым (см. ниже)

отделке кабинета в Екатерининском (Большом)

дворце (в городе Пушкине).

Крупнейшей совместной работой Жилярди и

Григорьева является так называемая усадь-

ба

Усачев

ых-Найденовых{1829—1831,

Москва),

Это своеобразный пример пригород-

ной усадьбы того времени, решенной как це-

лостный ансамбль, непосредственно объеди-

няющий главный дом, служебные сооружения,

парк и парковые павильоны.

Центральный дом, трехэтажный, выходит

своим

фасадом на улицу.

Главная

ось парка

расположена перпендикулярно фасаду, вдоль

берега Яузы. Сад расчленен системой аллей-

дорожек на ряд прямоугольников. Переходом,

непосредственно объединяющим дом и сад,

служит своеобразный павильон, расположен-

ный на уровне второго этажа главного дома.

Пологим,

плавно поворачивающимся панду-

сом

этот павильон связывается с одной из цен-

тральных

аллей

парка. В середине участка, над

обрывом к Яузе, расположен открытый Чайный

домик

с двумя небольшими беседками-ротон-

дами по сторонам. Перечисленные сооруже-

ния,

как и главный дом, декорированы чрезвы-

чайно тонкой лепкой. По законченности и ма-

стерству выполнения усадьба представляет

собой

один из лучших памятников русского

классицизма первой трети XIX века.

Аналогичный прием трактовки отдельных

парковых и служебных корпусов усадебного

ансамбля как элементов единого целого при-

менен Жилярди и Григорьевым в постройках

подмосковной усадьбы Кузьминки

{1820-е

годы,

Москва).

Усадьба расположена по берегам большого озера.

Ее главная ось, идущая от усадебного дома, отмечена

на одном берегу небольшой, круглой в плане при-

станью с изваяниями лежащих

львов

(1844),

на другой — открытой колоннадой — про-

пилеями (20-е годы). На том же берегу, что и про-

пилеи,

расположено одно из наиболее замечатель-

ных сооружений Кузьминок — Конный дворе па-

вильоном в сторону озера (20-е

годы,

ил. 252). В сере-

дине павильона — большая ниша с колоннадой, над

антаблементом которой помещена аллегорическая

группа

Искусств. Эта ниша предназначалась для раз-

мещения оркестра. Прием колоннады в нише анало-

гичен примененному в доме Усачевых-Найденовых и

на парадной лестнице дома С. С. Гагарина на Повар-

ской

(1820, Москва), Однако в Кузьминках благодаря

иным размерам и глубине ниши этот прием приобре-

тает совершенно особую силу и выразительность.

Каменные ограды с небольшими флигелями на кон-

цах объединяют павильон с прилегающим

парком.

В Конном дворе монументальность замысла прекрасно

сочетается с умением включить асе сооружение в

пейзаж.

Совместная деятельность Жилярди и Гри-

горьева закончилась в

начале

30-х годов.

В 1832 году Жилярди вышел в отставку и с

тех пор почти ничего больше не строил.

После этого А. Г. Григорьев еще продолжал

работать, но с

начала

30-х годов также строил

относительно мало. Одной из его поздних

работ считается церковь Большого

Вознесения (1848, Москва).

Чрезвычайно значительна

'была

роль Гри-

горьева в строительстве небольших, типа особ-

няков, жилых домов, сооружавшихся в Москве

в 20-х годах на месте построек, уничтоженных

пожаром 18)2 года. В качестве примера может

быть указан так называемый дом Станиц-

кой

на Пречистенке (1817—1822, Москва).

Скромное по размерам сооружение отмечено

со

стороны главного фасада ионическим пор-

тиком

и декорировано тонкой лепкой.

Григорьеву приписывается находящийся по-

близости,

на другой стороне той же улицы,

особняк Селезневых (1814, Москва,

ил.

251). Главный дом расположен на углу

участка, и его фасады решены в соответствии

со

значением улиц, на которые он выходил,—

более парадный на улицу Кропоткина, более

скромный,

хотя и повторяющий тот же мотив

ионического

портика,— в переулок. Высокая

ограда связывала дом со служебным флиге-

лем,

находившимся на противоположной сто-

роне участка. Григорьевым было построено

значительное число подобного типа особняков.

Наряду с практически много работавшими

зодчими первой половины XIX века должен

быть упомянут и Александр Лаврен-

тьевич Витберг (1787—1855), известный

главным образом своим проектом хра-

ма-памятника на Воробьевых го-

рах в Москве, посвященного увековечению

победоносного завершения Отечественной

войны 1812 года.

Витберг окончил Академию художеств по классу

живописи,

но в дальнейшем работал как архитектор.

Проект храма-памятника был утвержден в 1817 году,

когда

состоялась и закладка здания на Воробьевых

горах (ныне Ленинских). Витберг своеобразно разре-

шил замысел большого мемориального сооруже-

ния,

размещенного на высоком, издалека видимом и

очень ответственном месте. Главное здание предпо-

лагалось соорудить на верхней террасе. Оно должно

было связываться подземными залами-переходами и

наружными открытыми террасами и лестницами с

берегом

Москвы-реки, возле

которого,

по одному из

вариантов, должна

была

находиться торжественная

открытая галерея-колоннада с двумя большими триум-

фальными колоннами по сторонам. Работы по проек-

ту Витберга были начаты. Вследствие многочисленных

интриг

они, однако, были приостановлены, а сам

РАЗДЕЛ

ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕНА

227

Витберг осужден и сослан в Вятку (в 1835). В ссылке

Витберг встретился с А. И. Герценом, высоко оценив-

шим его как художника и как человека.

Другие

работы Витберга сравнительно второсте-

пенны. Одновременно с разработкой проекта храма-

памятника Витберг построил несколько деревянных

особняков в Москве (например, дом поэта И. И. Дми-

триева), а также в провинции.

В Вятке Витбергом был спроектирован большой

собор,

законченный строительством лишь в 1864 году,

много

лет спустя после смерти зодчего. Вятский со-

бор отражает уже характерные приемы архитектуры

середины XIX веке.

Одним из поздних, но очень

значительных

памятников классицизма в Москве являются

здания Провиантских складов на

Крымской

площади, построенные в 30-х

годах архитектором Федором Михай-

ловичем Шестаков ым (работал в 20-х—

50-х годах). Шестаков создал свой проект на

основе разработанного В. П. Стасовым в 1821

году

проекта Вознесенских складов в Петер-

бурге,

не осуществленного в натуре. При этом

Шестаков

учел

конкретные особенности участ-

ка.

Типовой корпус складов, разработанный

Стасовым, повторен Шестаковым три раза —

центральный расположен продольным фаса-

дом

вдоль

площади, по сторонам его два дру-

гих

выходят

на площадь торцами. Южный

корпус продольным фасадом ориентирован

вдоль

Метростроевской улицы. Со стороны

Крымской

площади корпуса связаны между

собой

замечательной по красоте решеткой.

Суровая лаконичность фасадов с их чередую-

щимися рустованными и гладкими поверх-

ностями подчеркивается небольшими

строги-

ми

рельефными вставками.

В Петербурге 10-х—20-х годов шла рекон-

струкция центра, расширялись окраины; го-

род

неуклонно развивался. Большие градо-

строительные работы осуществлялись под

руководством совета Академии художеств и

Комитета строений и гидравлических работ,

направляющего строительную деятельность в

Петербурге с 1816 до 1840-х годов.

Членами

комитета

были

виднейшие архитекторы столи-

цы:

Росси, Стасов, Михайлов 2-й. Он был

приз-

ван утверждать и создавать типовые проекты

зданий с соблюдением требований целесооб-

разности и красоты, разрабатывать проекты

проведения новых улиц и

«исправления»

ста-

рых,

«открывать»

новые площади. Иными сло-

вами,

в это время в Петербурге решались

сложные градостроительные задачи.

Одним из крупнейших зодчих, принявших

активное участие в больших строительных ра-

ботах в Петербурге после Отечественной вой-

ны 1812 года, был Василий Петрович

Стасов (1769—1848).

Стасов родился в Москве в семье мелкого служа-

щего.

Он рано остался сиротой и уже четырнадцати

пет, в 1783 году, поступил на службу «строительным

помощником» — чертежником.

Самостоятельную практическую деятельность Ста-

<сов

начал

очень рано. Творчество его складывалось

в ближайшем общении со школой ведущих москов-

ских

зодчих — Баженова и Казакова. В этих традициях

и работал Стасов в ранний, московский период своей

деятельности.

В 1801 году Стасов, привлекший внимание

Алек-

сандра I оформлением коронационных торжеств, был

отправлен в Италию для изучения памятников античной

архитектуры. После возвращения в 1808 году на ро-

дину он вскоре переехал в Петербург, где и проходи-

ла в дальнейшем вся его творческая деятельность.

В 1811 году перестройкой служебных

корпусов Екатерининского дворца

(для размещения в нем вновь основанного учебного

заведения — Лицея) начинаются работы Стасова в Цар-

ском

Селе,

длившиеся затем много лет и занимающие

видное место в его творчестве. В том же 1811 году он

был избран академиком за проект памятника «В честь

храбрых российских воинов, окончивших жизнь под

Полтавой».

Особенно значительным становится творче-

ство Стасова после победного завершения

Отечественной войны 1812 года. В десятилетие

между 1815 и 1825 годами созданы им

лучшие

произведения.

В 1817—1823 годах он перестраивает соору-

жения Конюшенного двора на набе-

режной Мойки (ил. 247). В своей основе

эти постройки восходили еще к

началу

XVII!

века. Как и большинство зданий того времени

в Петербурге, они выходили главным фасадом

на реку — набережную

Мойки.

Реки

являлись

тогда основными коммуникациями города.

Однако ко времени работ Стасова основное

значение в этом районе давно уже перешло

к

Невскому проспекту, и Стасов радикально

изменяет общую композицию здания и пере-

носит главный фасад на новую, создаваемую

им

площадь с южной стороны здания. Двумя

улицами эта площадь объединяется с Невским

проспектом.

В центре основного

фасада

Коню-

шенного двора он размещает главный павиль-

он с большим залом, завершаемый пологим

куполом.

Все четыре

фасада

здания различны

по композиции, и все они соответствуют конк-

ретному месту, занимаемому данной частью

здания во всей окружающей застройке. Этой

постройкой

Стасов развивал

далее

приемы Во-

ронихина, определившие композицию Казан-

ского

собора. Специфика участка предопреде-

ляла

всю структуру сооружения; здание реша-

лось в тесной, неразрывной связи с примыкаю-

щими к нему площадями и улицами, со всей

окружающей его городской планировкой.

В 1817—1819 годах Стасов создал на Марсо-

вом поле здание Казарм Павловского

полка (ил. 248). Вновь, как и в здании Коню-

шенного двора, ему пришлось здесь рекон-

струировать уже существовавшие в натуре по-

стройки.

В перестройке Павловских казарм

Стасов опять-таки, подобно другим русским

зодчим высокого классицизма, имел в виду

прежде всего место здания в его городском

221

РАЗДЕЛ

ВОСЬМОЙ. ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX ВЕКА

окружении.

Учитывая

возрастающее

значение

Марсова

поля

как

большой

городской

площа-

ди,

Стасов

перенес

главный

фасад

здания

с

Миллионной

улицы

на Марсово поле.

Центр

нового

фасада

он

отметил

торжественной ко-

лоннадой

дорического ордера, поддерживаю-

щей

аттик,

а

крылья

выделил

портиками с

фронтонами. На северном

фасаде

(по Мил-

лионной

улице)

Стасов

заменил

существую-

щую

ранее

обработку

центрального

выступа

также

дорическим портиком.

Завершающий

портик

фронтон

он

дополнил

еще

большим

аттиком с

рельефными

панно, скомпонованны-

ми из изображений

военных

арматур.

Совсем

простыми средствами, без применения орде-

ра,

решен

третий

фасад

здания

— в узкий

Аптекарский

переулок.

В здании

Павловских

казарм широко исполь-

зована

монументально-декоративная

скульпту-

ра в

виде

рельефов

на

аттиках,

а в проекте,

кроме того, в

виде

больших

композиций из

арматур

при

входах.

Суровая

торжественность

дорических

колоннад

Павловских

казарм — ха-

рактерное

явление

для

творчества

Стасова

тех

лет.

Наряду

со

строительством

в

Петербурге

Стасов

вел в эти годы

значительные

работы

в

усадьбе

Грузино на реке

Волхове

и в Царском

Селе.

В Грузино им были сооружены торжественные

башни у пристаней (1815), где простые и стро-

гие

рустованные пьедесталы завершились открытыми

дорическими

павильонами-ротондами, а также воз-

двигнута замечательная башня-колокольня

(1822) с дорическими колоннадами у основания и

высоким

шпилем над открытой ротондой, Эта коло-

кольня наглядно свидетельствует о вдумчивом и

одновременно творческом изучении Стасовым про-

изведения Захарова.

Из

многочисленных работ Стасова в Царском Селе

особое

место занимает созданный им ансамбль

Садовой улицы. Стасов реконструировал здесь

в 1820—1828 годах здание дворцовых оранжерей. Он

создал своеобразную постройку из чередующихся

кубических объемов павильонов с оранжерейными по-

мещениями,

оформленными большими арками, богато

декорированными орнаментальной скульптурой. Все

здание должно было замыкаться с угла торжественной,

изогнутой

по дуге колоннадой.

По проектам Стасова здесь созданы небольшие мо-

сты через канал к парку, перестроено здание Манежа.

Вместе с выполненной уже ранее перестройкой зда-

ния Лицея (см. выше) эти сооружения образовали

ансамбль, где нашли отражение специфика и неболь-

шого

города и замечательного парка.

Из других

работ

Стасова

в Царском

Селе

наибольшее

значение

имеют

чугунные

воро-

та

«Любезным

моим

сослуживцам»

(1817) —

первый

памятник в пригородах Пе-

тербурга, сооруженный в

честь

победоносного

завершения

Отечественной

войны. Ворота ре-

шены

Стасовым

в

виде

пропилеи из восьми

грекодорических колонн, над

антаблементом

которых

помещен простой невысокий

аттик.

Оформляет

площадь

перед воротами строгая

торжественная

ограда, на

ровный

ряд копии

которой

наложены

щиты

с головами медуз.

Пожар

1820 года,

сильно

повредивший во-

сточное

крыло

Екатерининского

дворца

в Цар-

ском

Селе,

послужил

поводом к

большим

ра-

ботам

Стасова

по

дворцу.

При этом в

части

по-

мещений

была

восстановлена

существовавшая

до пожара

отделка,

а в

некоторых

случаях

соз-

даны

новые

комнаты. Из

последних

наиболее

значительным

являлся

кабинет

Алек-

сандра

I со стенами и сводами,

сплошь

по-

крытыми

искусственным мрамором.

Все

помещение при этом было ограничено как бы

единой поверхностью. Исчезли столь характерные для

классицизма

XVII!

века членения стен и перекрытий

элементами классических ордеров. Узкая, слабо вы-

деланная полоса фриза заменила собой антаблемент.

Этот фриз лежит непосредственно на поверхности

стен,

а колонны в нише, у входа, и полуколонны по

сторонам

камина имеют лишь декоративное назначе-

ние.

Непосредственно на гладкую поверхность искус-

ственного

мрамора нанесены живописные

композиции.

Аналогично, судя по картине Л. К. Плахова (ГРМ),

был отделан и кабинет Александра I в Зимнем двор-

це {отделка погибла при пожаре 1837 года).

Ряд значительных построек был создан Ста-

совым с середины 20-х до середины 30-х годов.

Крупнейшими

среди них являются большие

«полковые» соборы в Петербурге: С п а с о-

Преображенский (лишь перестроенный

Стасовым) и Троицкий в Измайлов-

ском

полку (1828—1835), а также Три-

умфальные ворота: Нарвские и

Московские.

В зданиях соборов Стасов продолжает в основном

разработку

приемов, характерных для его работ пре-

дыдущего периода; одновременно в этих сооружениях

появляются элементы пышности. Тяжелые орнамен-

тальные фризы тянутся по фасадам и обрамляют

окон-

ные проемы. Эта пышность нарушает суровую тор-

жественность более ранних стасовских построек.

Московские

ворота

—

ворота

у Мо-

сковской

заставы

в

Петербурге

(1834—1838)

задуманы

Стасовым

как

целый

архитектурный

комплекс,

включающий,

кроме ворот, два зда-

ния для дежурного

караула,

ограды, связыва-

ющие

ворота

с

павильонами,

и мост

через

протекавший Литовский

канал.

Стасов

вернул-

ся к

тому

же

мотиву

пропилеи, который был

использован

им

ранее

в

воротах

«Любезным

моим

сослуживцам»,

но вместо скромных

ворот —

въезда

в парк — здесь

были

созданы

грандиозные

ворота

—

въезд

в город. Как и

ворота

«Любезным

моим

сослуживцам»,

они

были

выполнены

целиком в чугуне,

являясь

в

конструктивном отношении

смелым

новатор-

ством— одним из

первых

опытов

в истории

техники

применения

металла

для

столь

круп-

ного сооружения.

В 1831—'835 годах Стасов руководил окончанием

постройки

Смольного монастыря Растрелли (см. вы-

ше),

заново сделал внутреннюю отделку собора и

возвел высокие чугунные ограды и жилые корпуса,

оформившие главный вход на территорию собора на

месте проектировавшейся Растрелли колокольни.

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

229

Наиболее крупной работой Стасова второй

половины 30-х годов

было

участие в восста-

новлении Зимнего дворца после по-

жара 1837 года. Стасов руководил восстанов-

лением тех помещений, в которых предполага-

лось воссоздать существовавшую до пожара

отделку. Он проявил себя блестящим строите-

лем-новатором. В

целях

пожарной безопас-

ности

были

использованы многие новые

строи-

тельные

материалы и конструкции (так, все

существовавшие до пожара деревянные пере-

крытия он заменил металлическими и т. п.).

Все это еще раз показывает значение Стасова

как

выдающегося строителя-практика.

Роль

Стасова в развитии русской архитекту-

ры первой трети XIX века

была

очень значи-

тельной. Воспитанный в традициях школы Ба-

женова и Казакова, внимательно изучавший и

освоивший достижения русской архитектуры

начала

XIX века, в частности работы Захарова,

Стасов в период наивысшего подъема своего

дарования создал ряд

замечательных

произве-

дений,

в которых с особой яркостью

выявляет-

ся

широкий,

ансамблевый подход к

компози-

ции,

к трактовке каждого отдельного здания

как

элемента более крупной городской за-

стройки.

Это сочеталось в творчестве Стасова

со

стремлением, говоря его словами, к

«муже-

ственной

величавости»

и

«величественной

про-

стоте», выражавшимся в предпочтении

дори-

ческого

ордера, сдержанном применении

скульптуры, использовании больших лаконич-

ных плоскостей стен.

Другим

крупнейшим зодчим Петербурга в

первой трети XIX века был Карл Иванович

Росс и (1775—1849). По объему созданного

он превосходит всех своих современников.

Росси был сыном известной балерины петербург-

ских

театров.

Первоначальное

образование он полу-

чил в мастерской Бренны, с 1796 года состоял по-

мощником Бренны по строительству Михайловского

(Инженерного) замка. В частности, им выполнены

наиболее ответственные а графическом отношении

отчетные чертежи —

фасады

и разрезы, изданные

тогда же в гравюрах.

После

поездки,

в Италию в 1802—1803 годах для

изучения памятников античной архитектуры он много

работал в области прикладного искусства —

делал

рисунки

для стеклянного и фарфорового заводов,

для различных изделий из камня, но одновременно

продолжал изучать и архитектуру и в 1806 году полу-

чил звание архитектора.

Самостоятельную строительную деятельность Рос-

си

начел

в Москве. Затем работал в Твери (г. Кали-

нин),

перестраивал и

отделывал

заново дворец, по-

строенный Казаковым (см, выше). В 1815 году он

возвратился в Петербург. Первые годы здесь он за-

нимается относительно второстепенными работами —

изготовляет рисунки для произведений прикладного

искусства,

строит несколько павильонов в Павловском

парке.

В 1818 году Росси приступает-к построй-

кам на Елагином острове, и ими от-

крывается основной период его творчества,

В ближайшие полтора десятилетия, до 1832 го-

К. И. Росси. Здание Главного штаба и министерств

на Дворцовой площади в Петербурге. Генеральный

план

да, архитектором

были

созданы все его

крупнейшие произведения. Под воздействием

углубленного изучения памятников москов-

ского

классицизма конца XVI

М

века, в первую

очередь работ Баженова и Казакова, а затем и

крупнейших произведений своих старших со-

временников, особенно Захарова, и первых

значительных

построек Стасова, складывается

строгий

и одновременно торжественный стиль

зрелого

периода творчества Росси. Постепен-

но нарастает и интерес к градостроительству,

ставшему центральной темой всей его

даль-

нейшей деятельности.

На Елагином острове Росси перестраивает

дворец и строит заново несколько служебных

флигелей (кухонный, конюшенный) и парковых

павильонов. По решению эти постройки тес-

нейшим образом примыкают к другим

круп-

нейшим работам архитектора 20-х годов. Но в

то же время в этом комплексе еще отсутствует

четкая и органическая взаимосвязь

отдельных

построек,

отсутствует та цельность ансамбля,

которая составляет наиболее сильную сторону

последующих работ Росси.

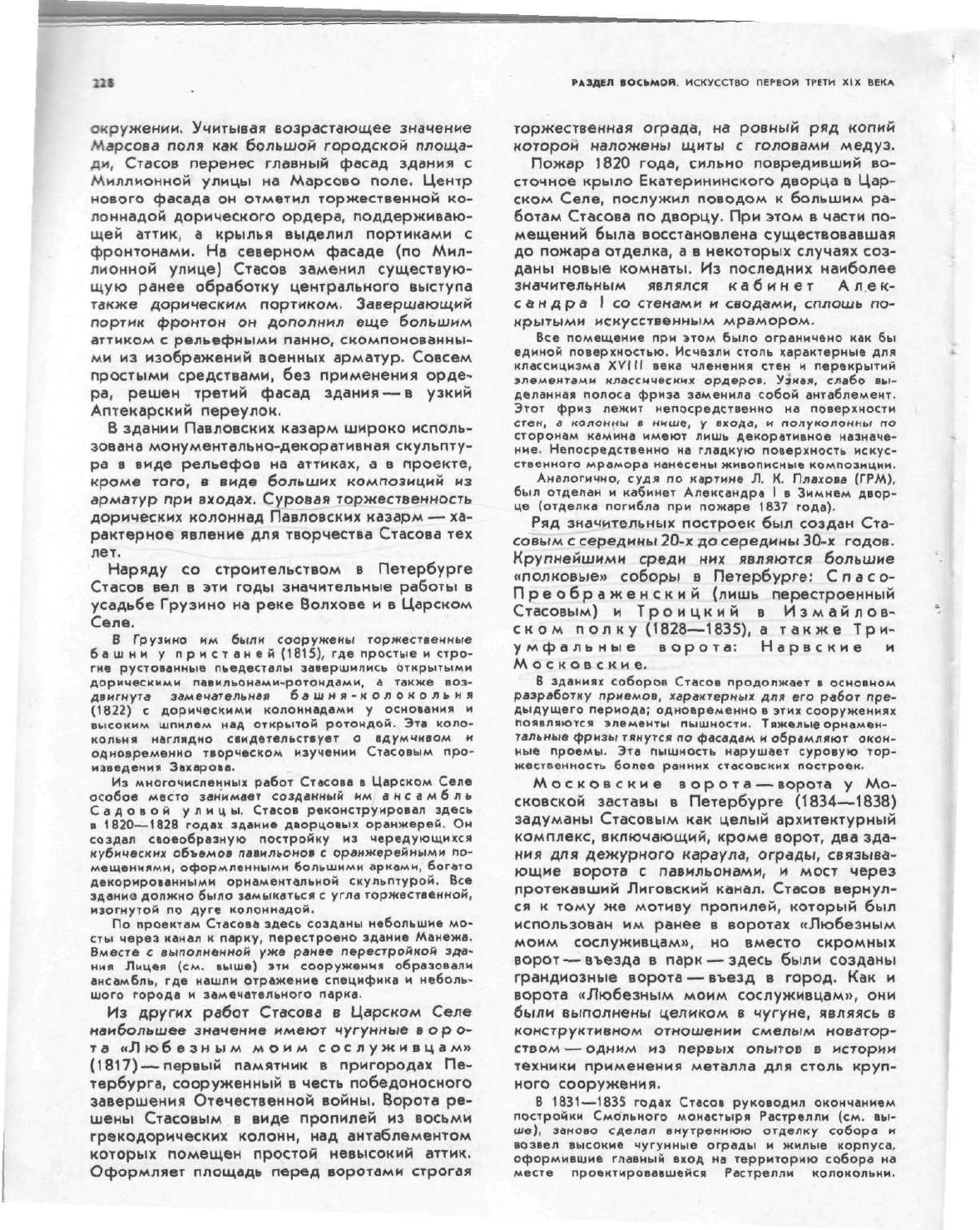

Тема

градостроительства

была

широко по-

ставлена Росси в здании Главного шта-

ба и министерств на Дворцовой

площади в Петербурге (1819—1829, ил.

244),

постройкой которого должна

была

быть

одновременно создана и

«правильная

пло-

щадь»

перед Зимним дворцом. Участок пере-

секался случайно ориентированной улицей,

близко проходила набережная

Мойки,

не до-

230

РАЗДЕЛ

ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

пускавшая его дальнейшего расширения. Вся

западная сторона площади

была

уже застрое-

на.

Росси с исключительным мастерством прео-

долел

все эти трудности. Восточное крыло бы-

ло решено им симметрично западному, в сос-

тав которого он

включил

существовавшие на

месте постройки. На главной оси Зимнего двор-

ца Росси поместил колоссальную арку — цент-

ральный

мотив всей композиции, одним мощ-

ным пролетом перекинутую через

улицу.

Что-

бы скрыть угол, под которым

улица

выходила

на площадь, он изменил направление улицы,

применив

для этого своеобразное сочетание

двух

арок, из которых второй он придал тре-

угольную в

плане

форму. Со стороны площади

переход от арки к прямой линии дан по пла-

вной кривой.

Для зданий на Дворцовой площади харак-

терна неразрывная связь построек с планиров-

кой

всего участка. Фасад здания становится

здесь

не только внешним оформлением соору-

жения,

но одновременно и границей городской

площади и проездов, определяя их формы и

размеры.

Очень

большое значение в облике здания

имеет скульптурная отделка

арки,

над которой

Росси

много и упорно работал (первоначаль-

ный вариант резко отличается от осуществлен-

ного).

Ее

выполняли

Демут-Малиновский и Пи-

менов.

Одновременно с Дворцовой площадью на-

чалось

строительство ансамбля Михай-

ловского

дворца (1819—1825, ил. 243,

ныне Русский музей), одного из важнейших

созданий

Росси.

Росси

сумел значительно расширить постав-

ленную перед ним задачу. Он превратил пред-

ложенную ему постройку нового великокняже-

ского

дворца в решение большой планировоч-

ной

задачи — создание в центре города целого

ансамбля, состоящего из площади и системы

связанных с ней улиц. Росси продолжил Садо-

вую

улицу

до Марсова поля, проложил заново

параллельно

Невскому проспекту Инженер-

ную

улицу,

а на главной оси дворца создал

улицу,

связавшую площадь с Невским прос-

пектом.

Этим

была

осуществлена планировка

всего

комплекса. Дворец

стал

частью город-

ского

ансамбля.

Ансамбль

складывается из трех основных

частей:

дворец и связанные с ним служебные

корпуса,

парк с его сооружениями и площадь

с улицей, ограниченные кварталами

жилых

домов.

Композиция каждой отдельной части

строго

подчинена тому месту, которое она за-

нимает во всем ансамбле.

Дворец

решен Росси по традиционной схеме

усадебного дома.

Главное

здание, доминирую-

щее во всем ансамбле, помещено в глубине

большого парадного двора, за высокой чугун-

ной

оградой. Значительно более низкие кор-

пуса служб вынесены на

улицу.

Их внешнее ре-

шение тесно связано с той ролью, которую они

выполняют в общем ансамбле. Основное зда-

ние выглядит очень парадным и монументаль-

ным.

Главный

подъезд решен большим торже-

ственным коринфским портиком, возвышаю-

щимся

на аркадах, к которым ведут широкая

открытая гранитная лестница и два пандуса по

сторонам,

Находящееся за этим портиком по-

мещение парадной лестницы дворца представ-

ляет

собой большой зал, окруженный в верх-

нем этаже колоннадами; свободно и широко

расходятся марши лестницы. В композиции

противоположного

фасада

здания подчеркну-

та его связь с прилегающим 'парком.

Большая

лоджия занимает всю ширину средней части

второго

этажа. В первом этаже открытая тер-

раса с лестницами образует выход в парк.

В парке на берегу Мойки Росси был постро-

ен павильон с гранитным спуском к воде. Этот

павильон явился связующим звеном между ан-

самблем дворца и просторами Марсова поля.

Органической частью ансамбля, осуществле-

ние которой в натуре затянулось долее всего

(1821—1839),

явились здания, окружающие

площадь перед дворцом и

вдоль

улицы, иду-

щей от нее к Невскому проспекту (ныне пло-

щадь Искусств и

улица

имени Бродского). Рос-

си

разработал для застройки площади и

улицы

фасады

домов, строительство которых осуще-

ствлялось, однако, уже другими архитекто-

рами.

Внутренняя отделка Михайловского дворца

(в значительной части уничтожена при пере-

стройке

в 90-х годах)

отличалась

чрезвычайной

цельностью. Ни в одном из архитектурных

комплексов

Росси не удалось достичь такого

единства решения — от планировки всего уча-

стка

до предметов внутреннего убранства. При

этом

каждый предмет обстановки создавался

для конкретного места в интерьере и с учетом

его

места во всем ансамбле.

Творчество Росси — один из наиболее убе-

дительных

примеров того, сколь последова-

тельным

был в художественной культуре высо-

кого

классицизма принцип синтеза искусств.

Подобно Воронихину, Росси проявил себя во мно-

гих

областях декоративно-прикладного искусства.

Причем здесь его произведения, в соответствии с об-

щим

характером его архитектурной мысли, отличают-

ся особой торжественностью, пышностью, строго

сохраняя, однако, основные черты стиля: антикизи-

рующий характер изобразительных мотивов м орна-

ментов,

симметрию композиции, четность пластиче-

ских

форм, выразительность линии контура. Росси

создавал проекты

мебельных

гарнитуров для

Павлов-

ска,

Елагина

и Михайловского дворцов,

делал

рисунки

изделий из камня для гранильных фабрик, в которых

камень должен был сочетаться с золоченой бронзой,

работал и для Императорского стеклянного завода.

Примером

интерьера, оформленного Росси, может

служить убранство Белого зала Михайлов-

РАЗДЕЛ

ВОСЬМОЙ. ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX

ВЕКА

235

нович Пименов (1784—1833). Оба они —

уроженцы Петербурга; оба воспитывались в

Академии художеств и окончили ее: Демут-

Малиновский — в

1

800, Пименов — в 1803 году.

В 1802 году молодые скульпторы приняли

участие в конкурсе на надгробный па-

мятник своему только что скончавшемуся

профессору

—•

М. И. Козловскому. При-

нятой и осуществленной в натуре оказалась

модель Демут-Малиновского. Исполненная им

барельефная композиция изображает стояще-

го

крылатого Гения смерти, который одной ру-

кой

опирается на Бельведерский торс, а дру-

гой

тушит

факел

жизни (мрамор, ГМГС). Высо-

кие

художественные достоинства барельефа

говорят о том, что перед нами произведение

хотя и молодого, но уже вполне сложившегося

и,

бесспорно, очень талантливого мастера.

С противоположной стороны надгробия было

помещено — в овале — профильное изобра-

жение головы М. И. Козловского.

В отличие от Демут-Малиновского Пимено-

вым

была

представлена модель круглой

скульптуры. Глубокое и искреннее чувство

скорби

передал скульптор в крайне простом

образе молодой женщины с наброшенным на

голову покрывалом. Иа аллегорический харак-

тер образа указывает небольшой молоток —

орудие скульптора, который, кажется, вот-вот

должен выскользнуть из рук скорбящей жен-

щины. Как общие очертания фигуры, так и ее

пластическая лепка чрезвычайно выразитель-

ны.

Пименовская модель надгробия Козлов-

ского—

одно из самых поэтических произве-

дения русской скульптуры

(гипс,

ГРМ, ил. 304).

Долголетняя совместная работа Пименова и

Демут-Малиновского в творческом содруже-

стве с архитекторами началась с Казанского

собора Воронихина. Пименову было поручено

исполнить статую киевского князя

Владимира {бронза, 1807), предназначен-

ную для установки в портике собора (Музей

истории

религии и атеизма, Ленинград).

Видимо,

меньше всего желая показать Вла-

димира

«святым»,

Пименов изображает его

как

воина или героя-полководца.

Силу

и напря-

женность образа Владимира передают сосре-

доточенно суровое лицо князя, мастерски ис-

полненные мускулистые руки (в одной из

них — короткий меч), а также движение и по-

ворот всей фигуры. Несмотря на то что сведе-

ния по археологии Древней Руси в то время бы-

ли еще сравнительно ограниченными, одежды

князя Владимира переданы скульптором с

большой достоверностью. По окончании моде-

ли этого произведения Пименову

была

поруче-

на статуя Александра Не в с к о г о.

Демут-Малиновский для Казанского собора

выполнил статую Андрея Первозван-

ного

(бронза, 1808—181 J).

Еще не успев закончить работы, предназна-

ченные для Казанского собора, Демут-Мали-

новский

и Пименов приступают к выполнению

новых ответственных заказов: созданию мону-

ментальных скульптур-групп и барельефов

для перестраиваемого Ворон их иным здания

Горного

института.

Демут-Малиновскому было поручено испол-

нение двух

барельефных

фризов и группы

«Похищение Прозерпины Плуто-

ном», Пименову — группы

«Геркулес

и

А н т е й». Особенно удачным оказалось произ-

ведение Пименова. Изваянная им группа

«Геркулес

и

Антей»

(пудостский камень,

\

809—1811,

ил. 305) обладает чрезвычайно

цельной и компактной композицией, богатст-

вом и выразительностью различных точек зре-

ния.

Пименову удалось убедительно передать

и огромное физическое напряжение борю-

щихся героев и самый драматизм происходя-

щей схватки. Скульптурные группы установле-

ны по обеим сторонам широкого лестничного

спуска

на фоне колонн портика института.

Если

статуям, созданным для Казанского со-

бора,

свойственны легкость движения и отно-

сительная стройность пропорций, то группы

Демут-Малиновского и Пименова, установлен-

ные на лестнице Горного института, напротив,

подчеркнуто грузны, массивны и тяжелы по

пропорциям фигур. Характер этих групп со-

звучен тяжелым формам дорического портика

здания.

Демут-Малиновский и Пименов приняли так-

же участие в работах для Адмиралтейства, ис-

полнив три колоссальные фигуры, олицетво-

ряющие страны света, установленные на вы-

соких

гранитных постаментах со стороны набе-

режной

Невы

(четвертая фигура —

«Афри-

ка» — исполнена А. А н и с и м о в ы м), а также

все шесть фигур лежащих

«рек»,

статуи над

фронтонами и некоторые из фигур на цент-

ральной башне Адмиралтейства у шпиля. Все

названные статуи были высечены из пудост-

ского

камня.

К

сожалению, ни одно из перечисленных

произведений Пименова и Демут-Малиновско-

го,

украшавших Адмиралтейство, не сохрани-

лось. Большая часть статуй

была

снята и унич-

тожена в 1860 году в результате варварского

распоряжения Александра II.

Фигуры,

которые мы видим сейчас наверху

башни Адмиралтейства, представляют собой

копии

первоначальных статуй и исполнены из

листовой меди.

Тема народного героизма и самоотвержен-

ной борьбы простых русских людей с наполео-

новскими

полчищами, столь популярная в ис-

кусстве

начала

века, нашла яркое выражение

а произведении Демут-Малиновского «Р у с-

ский

Сцевола»

(гипс,

1813, ГРМ, ил. 308).

236

РАЗДЕЛ

ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

Статуя

изображает русского крестьянина,

который,

будучи

схвачен

солдатами Наполеона

и

заклеймен (на запястье левой руки виден

след от наложенного клейма с латинской бук-

вой «N»), отсекает с презрением к врагу клей-

меную руку. Этого безымянного героя ху-

дожник

сравнил с легендарным римлянином

Муцием Сцеволой, пожертвовавшим

рукой,

чтобы

доказать решимость и мужество защит-

ников

Рима.

В лице своего

героя,

с короткой бородой и

слегка

вьющимися волосами, во всей его

креп-

кой,

широкоплечей фигуре Демут-Малинов-

ский

воплотил, несомненно, национальный тип.

Убедительно

переданы скульптором реши-

тельный

взмах правой руки крестьянина, сжи-

мающей топор, а также выражение лица, спо-

койное

и в то же время достаточно живое.

Вместе с тем, следуя приемам скульптуры

классицизма,

Демут-Малиновский не стремил-

ся к изображению реальной крестьянской

одежды и представил героя полуобнаженным.

Прямым откликом на события войны 1812—1814 го-

дов явилась не дошедшая до нас колоссальная фигу-

ра

Славы,

исполненная Пименовым в 1814 году.

За

нее скульптор был удостоен звания профессора,

Наряду с монументальной и монументально-

декоративной скульптурой, украшавшей зда-

ния с наружной стороны, Пименовым и Демут-

Малиновским

создавались произведения,

предназначенные для интерьеров. Так, напри-

мер,

в 1819 году скульпторами

были

испол-

нены горельефные

композиции,

изо-

бражавшие в аллегорической форме «А рхи-

т

е к т у р у» и «Ж и в о п и с ь». Их можно ви-

деть и поныне над чугунной лестницей в зда-

нии

Академии художеств в Ленинграде (вме-

сте с рельефами:

Мартоса—«Скульптура»

и

Прокофьева — «Воспитание»).

В горельефе

«Архитектура»

(исполнен Де-

мут-Малиновским) изображена группа мальчи-

ков,

увлеченно

рисующих и занимающихся

«строительством»; горельеф

«Живопись»

(ис-

полнен Пименовым) изображает воспитанни-

ков

Академии, занятых рисованием.

Сравнивая исполнение этих

двух

горелье-

фов, можно заметить, что лепка фигур и ком-

позиция

у Демут-Малиновского несколько

жестче, чем у Пименова, которому в большей

мере

свойственна мягкость в пластической мо-

делировке и в общем ритме.

Хорошо известна работа Пименова в мелкой пла-

стике,

а также в декоративно-прикладном искусстве.

Им

были

сделаны скульптурные настольные украше-

ния для известного Гурьевского сервиза

(1809—1816,

ГРМ и Дворец-музей в Павловске).

Роспись сервиза, выполненного на Императорском

фарфоровом заводе, где Пименов долгие годы за-

нимал должность руководителя скульптурной части,

воспроизводит

характерные сценки народного

быта

и

отдельные

простонародные типы, заимствованные

в основном из различных графических листов. В со-

ответствии с этим скульптурные подставки фруктовых

ваз

были

решены Пименовым в виде покрытых мато-

вым золочением фигур русских крестьян и крестьянок.

Пропорции

стройных тел,

плавные

линии складок

стилизованной русской одежды принадлежат высо-

кому

классицизму.

Черты

большого стиля с необыкно-

венным тактом применены здесь автором к скульпту-

ре

камерного характера. Пименовым

были

исполнены

несколько моделей для самостоятельных произведе-

ний

мелкой пластики в технике фарфора. Лучшее из

них — «Девушка с коромыслом» (1817, ГРМ,

ГИМ,

ил. 306).

Очень

близкая по стилю женским фигу-

рам Гурьевского сервиза, она в то же время

рази-

тельно

напоминает класс ицизирующий облик юной

крестьянки

в картине А, Г. Венецианова «На пашне.

Весна», что еще раз свидетельствует о большом зна-

чении для этой эпохи стилистических принципов вы-

сокого

классицизма, проявляющихся даже в жанрах,

мало ему подвластных.

Работал

Пименов и для бронзы, занимавшей в

декорировании

интерьера высокого классицизма

одно из первых мест. Пименовым

была

исполнена

модель бронзовой люстры

(начало

XIX века,

ГРМ,

Белый

зал, ил. 255). Скульптурный декор и леп-

ной

орнамент огромной ажурной чаши, увенчанной

рожками-свечниками

и фигурами порхающих амуров,

представляет переработку

античных

мотивов.

Примерно с 1817 года Пименов и Демут-Ма-

линовский

начинают сотрудничать с архитекто-

ром

К. И. Росси, принимая самое активное

участие в скульптурном оформлении

Елагина

и

Михайловского дворцов, ансамбля Александ-

ринского

театра и других сооружений. Верши-

ной

творчества этих мастеров-монументали-

стов явилась созданная ими скульпту-

ра арки Главного штаба (1827—1829).

Проектируя здание Главного штаба, Росси

отнюдь не стремился к тому,

чтобы

скульптур-

ное оформление огромного

фасада

соперни-

чало

с богатым декоративным украшением

Зимнего

дворца. Скульптура оказывается со-

средоточенной лишь на проездной арке, кото-

рая становится не только композиционным, но

и

художественно-тематическим узлом всего

сооружения.

Основная идея, раскрываемая

скульптурой,—

триумф России по

случаю

по-

беды над иноземными захватчиками.

Тема

триумфа выражается всей скульптурой

арки

— от колоссальных статуй воинов, стоя-

щих между колоннами, до монументально-де-

коративных

рельефов

в проездах

арки.

С наи-

большей выразительностью эта тема раскры-

вается в венчающей арку величественной

монументальной

композиции,

представляю-

щей собой многофигурную группу

«Победа»

(ил.

302).

Центральная

в этой группе — крыла-

тая

Слава,

стоящая в колеснице с высоко под-

нятой в руке эмблемой государства и другой

рукой

протягивающая лавровый венок. Ше-

стерка

могучих коней увлекает колесницу на-

встречу зрителю. Движение сдерживают два

пеших воина, схвативших под уздцы крайних

коней

и оттягивающих их в стороны. Благодаря

подобному решению композиции скульптур-

ная группа оказывается превосходно связан-

ной

не только с самой

аркой,

но и с боковыми

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

237

крыльями здания.

В

своем движении могучая

шестерка

как бы

стремится охватить

все ог-

ромное полукружие Дворцовой площади.

Рассчитанная

в

первую очередь

на

зритель-

ное воздействие силуэтов, рисующихся

на фо-

не неба, группа

«Победа»,

выполненная

из

ли-,

стовой меди, привлекает также

и

превосход-

ной пластической моделировкой. Строгая

и

спокойная

с

отдаленных

фронтальных

точек

зрения,

она

приобретает большую динамику

и

экспрессию

с

более близкого расстояния

при

боковом рассмотрении.

По художественным достоинствам группа

«Победа»

Демут-Малиновского

и

Пименова

стоит

в

ряду

лучших

творений мирового мону-

ментально-декоративного искусства.

Демут-Малиновский

и

Пименов успешно

ра-

ботали над созданием надгробных памятников,

из

числа которых особенно выделяются

над-

гробие

М. М.

Голицына работы Пимено-

ва (1810,

ГНИМА)

и

большой, сложный

по

ком-

позиции

надгробный памятник

фельд-

маршалу Барклаю

де

Толли

работы

Демут-Малиновского, поставленный

в

1823

го-

ду

в

имении полководца Йыгевесте (Эстония).

Первое

из них

весьма лаконично

и в

целом

выражено

в

строгом стиле русских классиче-

ских

надгробий конца XVI11

—

начала

XIX

века.

Надгробие

же,

исполненное Демут-Малинов-

ским,

уже

совершенно иного характера.

Вид-

ное место отведено здесь многоплановому

рельефу

необычного для классицизма типа,

на

котором

представлено вступление русских

войск

в

Париж

в 1814

году

—

по одержании

победы

над

Наполеоном. Сложным построе-

нием,

непосредственностью' передачи деталей

городского

пейзажа

рельеф

Демут-Малинов-

ского

уже

ясно предвещает новый этап

в

раз-

витии русской скульптуры.

К

концу

20-х

годов

в

России становится

все

более ощутимым наступление николаевской

реакции.

Правительственная

и

церковная цен-

зура стремится особенно строго контролиро-

вать

деятельность художников.

И в

первую

очередь

это

чувствуют мастера монументаль-

ных форм искусства,

чья

деятельность связана

в основном

с

государственными заказами

и

субсидиями.

Под

давлением цензурных

коми-

тетов

и

различных комиссий, ведавших соору-

жением общественных зданий

и

скульптурных

памятников, все

чаще

происходит выхолащива-

ние большого народно-патриотического

со-

держания

и

замена

его

идеями официальной

государственности. Сдержанность

и

лаконизм

художественных средств постепенно уступают

место пышности

и

многословности.

Характерным примером,

хотя

и

далеко

не

самым худшим, может служить исполненная

в конце 20-х

—

начале

30-х годов Демут-Мали-

новским,

Пименовым

и

другими скульптура

здания

Сената

и

Синода

с

холодными, малопо-

нятными аллегорическими статуями «Законо-

ведение», «Беспристрастие»,

«Благочестие»

и

т. п.

Вопреки

всем трудностям

в это же

время

создаются

и

такие произведения,

как

новые

Нарвские

триумфальные

ворота (архитектор

В.

П.

Стасов)

—

памятник

славы

русской гвар-

дии,

отличившейся

в

боях 1812—1814 годов.

В скульптуре Нарвских ворот (нача-

ло 30-х годов) проявляется настоящий, искрен-

ний патриотизм; ей свойственны тенденции

не-

сколько большей конкретности

в

изображении,

нежели, скажем, скульптуре арки Главного

штаба. Фигуры воинов, стоящих внизу (испол-

нены

из

листовой меди

по

моделям Пименова

и Демут-Малиновского), уже

не

походят

на

ан-

тичных

героев,

а

имеют облик древнерусских

витязей (изображены

«в

древней русской бро-

не»,

как

подчеркнуто

в

одном

из

документов

строительной комиссии).

В самый разгар работы по созданию скульптур

Нарвских ворот Пименова постигает жестокий удар —

по

повелению Николая I, имевшего обыкновение

самым бесцеремонным образом вмешиваться в ху-

дожественную жизнь, скульптору

было

предложено

подать заявление об отставке из Академии художеств,

где

он работал и преподавал уже около тридцати

лет. Поводом к этому послужило недовольство Ни-

колая выполненными Пименовым бюстами самого

императора

и императрицы. Через два с половиной

года

после

этого,

в 1633 году, Пименов умер.

Демут-Малиновскому суждено

было

значительно

пережить своего товарища. Он умер в 1846 году в

звании

ректора Академии по скульптуре.

Наибольшей известностью

из

поздних работ

Демут-Малиновского пользуется памятник

Ивану

Сусанину

в

Костроме, открытый

уже после смерти скульптора

—

в 1851 году.

Бронзовая фигура Сусанина, одетого

в

кре-

стьянскую одежду, помещена

у

подножия

ко-

лонны, увенчанной бюстом молодого царя Ми-

хаила

Федоровича.

В

постамент памятника

вделан

барельеф

с

изображением сцены

ги-

бели Сусанина

в

лесу.

Скульптор стремился выразить сильный

душевный порыв русского патриота, его готов-

ность пожертвовать собой

для

блага отчизны.

Запоминаются взволнованно прижатые

к гру-

ди руки крестьянина

и

поднятая кверху стар-

ческая голова

с

длинной бородой. Однако

в

общем решении памятника скульптор

все же,

несомненно,

сделал

уступку требованиям офи-

циальных

кругов. Народный герой изображен

им

коленопреклоненным

у

бюста царя.

Тем

самым патриотический подвиг Сусанина полу-

чил официозное толкование.

На примере этого произведения можно убе-

диться,

как

справедливо известное замечание

Н,

В.

Гоголя,

что

народность вовсе

не

заклю-

чается

в

изображении армяка

или

сарафана.

Статуя

«Русский

Сцевола»,

исполненная

Де-

мут-Малиновским

в

ранний период

его

твор-