Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

238

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

чества, представляет собой гораздо более на-

родное по

духу

произведение, чем памятник

Ивану Сусанину,

Менее известен памятник Барклаю

де Т о л л и, который, как и памятник Сусани-

ну, был открыт уже после смерти Демут-Мали-

новского

— в 1849 году (начало работы скульп-

тора над моделью монумента относится к 30-м

годам).

Монументальный реалистически трак-

тованный бронзовый бюст полководца поме-

щен на высоком (наподобие четырехугольной

колонны) гранитном пьедестале. У его основа-

ния расположены отлитые из бронзы военные

доспехи и знамена. Поставленный в Дерпте

(ныне Тарту, Эстония), памятник является од-

ним из тех произведений искусства, благодаря

которым осуществлялись и крепли культурные

связи между русским народом и национально-

стями,

входившими в состав Российской импе-

рии.

Следует добавить, что памятник и надгро-

бие Барклаю являются далеко не единствен-

ными произведениями русских скульпторов в

Эстонии того времени.

Ваятелей, и особенно Демут-Малиновского,

занимала также портретная скульптура. Про-

явил себя скульптор и как один из первых рус-

ских

скульпторов-анималистов. Он создал не

только небольшие произведения, такие, как

«Античный

бычок»

(яшма, ГРМ), но и ко-

лоссальные бронзовые фигуры быков

(1824—1827), поставленные у ворот городских

боен в Петербурге, замечательные по силе и

лаконичности форм.

Отмечая многообразие деятельности Пиме-

нова и Демут-Малиновского, необходимо еще

раз подчеркнуть, что особенную ценность

представляют их монументально-декоратив-

ные произведения для наиболее выдающихся

архитектурных сооружений Петербурга пер-

вой трети XIX века.

В лучших произведениях синтеза искусств, в

создании которых участвовали оба скульптора,

достигнута удивительная простота, ясность и

гармония художественных форм скульптуры и

архитектуры. Исключительная выразитель-

ность достигается сдержанными, как правило,

очень экономными средствами, без излишней

перегруженности второстепенными деталями

и украшениями.

Талантливым

мастером монументально-де-

коративной скульптуры был Иван Ивано-

вич Теребенев (1780—1815). Горячий,

искренний

патриот, активный

член

прогрессив-

ного

Вольного общества любителей словесно-

сти,

наук и художеств, Теребенее был хорошо

известен современникам как автор острых по-

литических карикатур на Наполеона, его ар-

мию,

исполненных во время Отечественной

войны 1812 года и близких по характеру на-

родному лубку.

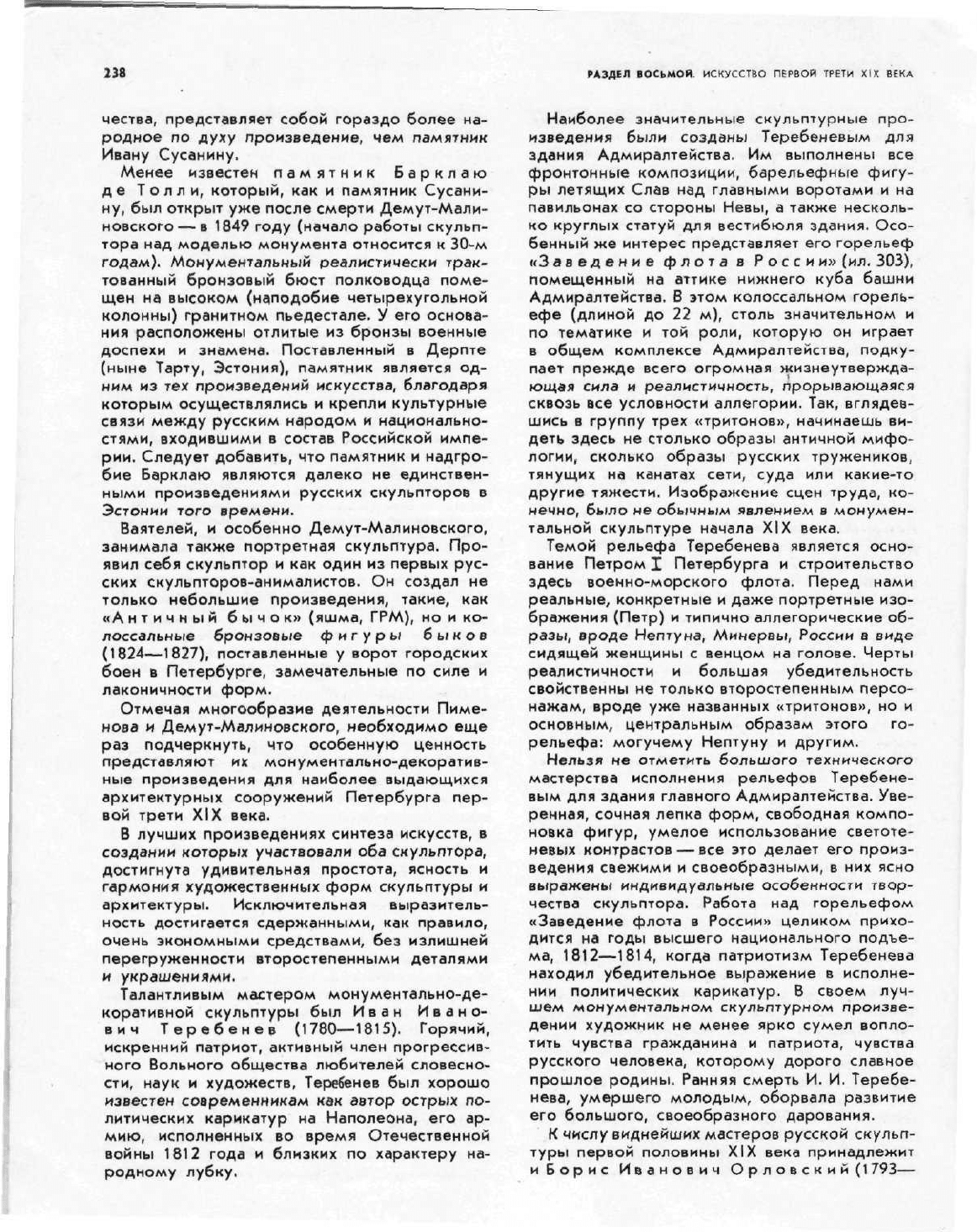

Наиболее значительные скульптурные про-

изведения были созданы Теребеневым для

здания Адмиралтейства. Им выполнены все

фронтонные

композиции,

барельефные фигу-

ры летящих

Слав

над главными воротами и на

павильонах со стороны Невы, а также несколь-

ко

круглых статуй для вестибюля здания. Осо-

бенный же интерес представляет его горельеф

«Заведение

флота

в России» {ил. 303),

помещенный на аттике нижнего куба башни

Адмиралтейства, В этом колоссальном горель-

ефе (длиной до 22 м), столь значительном и

по тематике и той роли, которую он играет

в общем комплексе Адмиралтейства, подку-

пает прежде всего огромная жизнеутвержда-

ющая сила и реалистичность, прорывающаяся

сквозь

все условности аллегории. Так, вглядев-

шись в группу трех «тритонов», начинаешь ви-

деть здесь не столько образы античной мифо-

логии,

сколько образы русских тружеников,

тянущих на канатах

сети,

суда или какие-то

другие тяжести. Изображение сцен труда, ко-

нечно, было не обычным явлением в монумен-

тальной скульптуре

начала

XIX века.

Темой

рельефа

Теребенева является осно-

вание Петром I Петербурга и строительство

здесь военно-морского флота. Перед нами

реальные, конкретные и даже портретные изо-

бражения (Петр) и типично аллегорические об-

разы,

вроде Нептуна, Минервы, России в виде

сидящей женщины с венцом на голове. Черты

реалистичности и большая убедительность

свойственны не только второстепенным персо-

нажам, вроде уже названных «тритонов», но и

основным, центральным образам этого го-

рельефа: могучему Нептуну и

другим.

Нельзя не отметить большого технического

мастерства исполнения рельефов Теребене-

вым для здания главного Адмиралтейства. Уве-

ренная, сочная лепка форм, свободная

компо-

новка фигур, умелое использование светоте-

невых контрастов — все это делает его

произ-

ведения свежими и своеобразными, в них ясно

выражены индивидуальные особенности твор-

чества скульптора. Работа над горельефом

«Заведение

флота

в России» целиком прихо-

дится на годы высшего национального подъе-

ма,

1812—1814, когда патриотизм Теребенева

находил убедительное выражение в исполне-

нии политических карикатур. В своем луч-

шем монументальном скульптурном произве-

дении художник не менее ярко сумел вопло-

тить чувства гражданина и патриота, чувства

русского

человека, которому дорого славное

прошлое родины.

Ранняя

смерть И. И. Теребе-

нева, умершего молодым, оборвала развитие

его

большого, своеобразного дарования.

К

числу виднейших мастеров русской скульп-

туры первой половины XIX века принадлежит

и Борис Иванович О р л о в с к и й (1793—

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

Х!Х

ВЕКА

239

1837),

родившийся в семье крепостного кре-

стьянина Орловской губернии (отсюда и позд-

нейшая фамилия, тогда как настоящая фами-

лия скульптора Смирнов).

Еще молодым скульптор обнаруживает качества,

которые стали свойственны ему на протяжении всей

жизни,

а именно: трудолюбие, настойчивость в рабо-

те,

требовательность к себе.

Работая

в мастерской

мраморщика С. Кампиони в Москве, он все сво-

бодное время

уделял

скульптуре, изучая не только

технику мраморной рубки, но и вообще искусство вая-

ния:

лепил

с натуры, занимался копированием извест-

ных статуй и бюстов и т. п. Спустя несколько лет Ор-

ловский переезжает в Петербург и начинает работать

в мастерской П. Трискорни. К этому времени

Орловский был уже весьма опытным мастером. Ус-

пешно исполнив заказ на перевод в мрамор одного

из

произведений Мартоса, он обращает на себя вни-

мание этого признанного главы русских скульпторов

и благодаря его поддержке поступает в 1822 году

в Академию художеств. В том же году Орловский

был отправлен в Италию на правах пенсионере, закон-

чившего Академию, что

было

важнейшим событием

для скульптора-самоучки, для человека, каких-ни-

будь два года назад еще находившегося в крепостной

зависимости.

Во время пребывания в Италии Орловский

создает статуи

«Парис»

(мрамор, 1824, ГРМ;

повторение — в ГТГ) и «Ф авн с цевницей»

(ГРМ), а также скульптурную группу

«Сатир

и

вакханка»

(1837, ГРМ). Исполнение этих

произведений в мраморе

было

осуществлено

значительно позже, уже в Петербурге.

Статуи

«Парис»

и

«Фавн»

после смерти Орловского

были

окончательно доработаны в мраморе

С. И. Гальбергом.

Наиболее интересна группа

«Сатир

и

вакханка».

Удачно

найдено общее

компози-

ционное решение; чрезвычайно выразительна

линия, объединяющая склонившиеся друг к

другу фигуры. Всей группе Орловский стре-

мился придать лирический характер, что сви-

детельствовало уже о новых веяниях в русской

скульптуре — стремлении смягчить подчас не-

сколько суровую героику классицизма и до-

стигнуть более сложной интимной передачи

человеческих чувств.

В

начале

1829^года Орловский возвратился в

Петербург. Начинается основной период его

творчества. Художник обращается к большим

монументальным формам скульптуры. В про-

тивоположность произведениям, созданным

в Италии, для которых характерны

античная

тематика и

идеальная

трактовка образов, в ра-

ботах петербургского периода ясно выражен

национальный характер; в них заметно усили-

ваются реалистические черты.

С особым воодушевлением работал Орлов-

ский

над скульптурной группой «Ян

Усмарь»

(бронза,

1831, ГРМ), изображающей древне-

русского

богатыря, вырывающего в доказа-

тельство своей силы кусок кожи у разъярен-

ного

молодого быка. Создавая группу, скульп-

тор,

несомненно, исходил прежде всего из

живой натуры. Четко и ясно проработана мус-

кулатура героя, правдиво изображено живот-

ное.

Внутренняя экспрессия и динамика сцены

сочетаются с общей устойчивостью и уравно-

вешенностью композиции группы.

В образе Яна Усмаря скульптор показывает

настоящего народного героя, сильного, полно-

го

отваги и мужества. Эта группа — одно из

сравнительно немногих произведений русской

скульптуры того времени, в которых доволь-

но сдержанно, но все же ясно проявились эле-

менты романтизма.

Успешно работал Орловский и в творческом

содружестве с архитекторами. Так, по модели

скульптора

была

выполнена колоссальная ф и-

гура

ангела,

венчающая

Александ-

ровскую колонну, воздвигнутую в

1834 году по проекту Монферрана на Дворцо-

вой площади Петербурга.

Целый

ряд эскизов и

моделей был сделан Орловским для скульп-

турного оформления

Триумфаль-

ных ворот у Московской заставы в

Петербурге, построенных архитектором В. П.

Стасовым (1838).

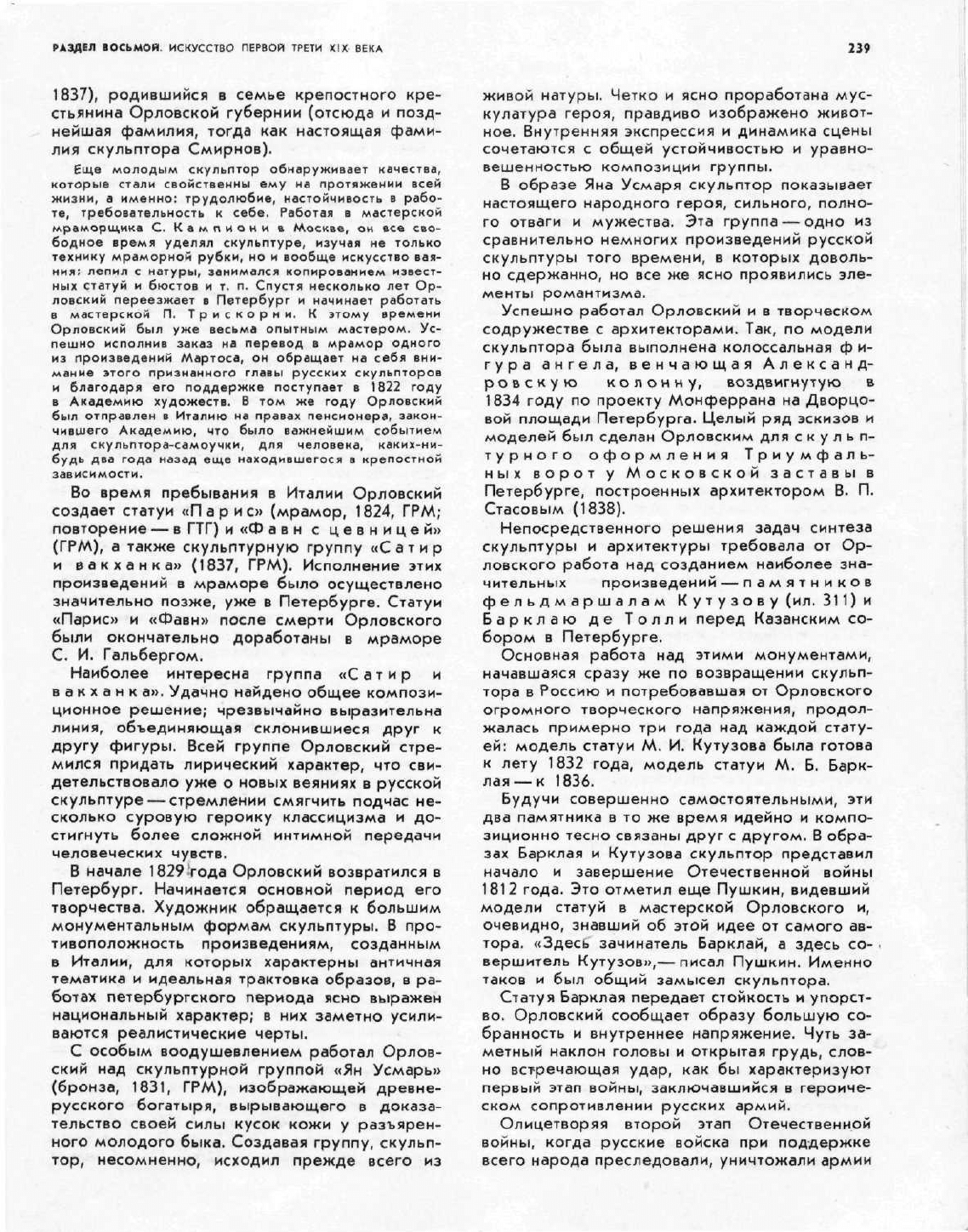

Непосредственного решения задач синтеза

скульптуры и архитектуры требовала от Ор-

ловского работа над созданием наиболее зна-

чительных

произведений — памятников

фельдмаршалам

Кутузову (ил. 311) и

Барклаю де

Толли

перед Казанским со-

бором в Петербурге.

Основная работа над этими монументами,

начавшаяся

сразу же по возвращении скульп-

тора в Россию и потребовавшая от Орловского

огромного

творческого напряжения, продол-

жалась примерно три года над каждой стату-

ей:

модель статуи М. И. Кутузова

была

готова

к

лету

1832 года, модель статуи М. Б. Барк-

лая— к 1836.

Будучи

совершенно самостоятельными, эти

два памятника в то же время идейно и компо-

зиционно тесно связаны друг с другом. В обра-

зах Барклая и Кутузова скульптор представил

начало

и завершение Отечественной войны

1812 года. Это отметил еще Пушкин, видевший

модели статуй в мастерской Орловского и,

очевидно, знавший об этой идее от самого ав-

тора. «Здесь зачинатель Барклай, а здесь со-

вершитель Кутузов»,— писал Пушкин. Именно

таков и был общий замысел скульптора.

Статуя

Барклая передает стойкость и упорст-

во.

Орловский сообщает образу большую со-

бранность и внутреннее напряжение.

Чуть

за-

метный наклон головы и открытая грудь, слов-

но вст-речающая удар, как бы характеризуют

первый этап войны, заключавшийся в героиче-

ском

сопротивлении русских армий.

Олицетворяя второй этап Отечественной

войны, когда русские войска при поддержке

всего

народа преследовали, уничтожали армии

240 РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

Наполеона, фигура Кутузова, напротив, полна

экспрессии

и

энергии.

Прекрасен смелый, ре-

шительный и торжествующий жест руки

фельдмаршала,

указывающей и зовущей впе-

ред.

Под ногами полководца — наполеонов-

ские

знамена и орлы. С большой любовью к

национальному герою воссоздает Орловский

Кутузова. Полное, хорошо знакомое всем лицо

полководца

чуть

поднято. Кутузов открыто,

мужественно и радостно смотрит вперед, видя

победу,

Памятники являются образцом блестяще

осуществленного синтеза свободно стоящих на

площади монументов с ранее созданным архи-

тектурным сооружением; ясно рисуясь на фо-

не строгих и величественных колонн, они пре-

восходно связаны с вынесенными вперед про-

ездами колоннады собора и с определенных

точек зрения представляются как бы вписан-

ными в эти проезды, которые в свою очередь

дают красивое архитектурное обрамление

четким силуэтам памятников.

Создание этих памятников следует рассмат-

ривать как дальнейший этап в развитии рус-

ской

монументальной скульптуры XIX века.

Реалистическая конкретность воссоздаваемых

образов,

внимание к раскрытию внутреннего

мира человека — все это

были

новые черты, не

свойственные памятникам-монументам, соз-

дававшимся в предшествующий период.

Смерть оборвала жизнь Орловского в самом

расцвете творческих сил. Он умер в возрасте

сорока

четырех

лет, не дожив нескольких дней

до торжественного открытия в декабре 1837

года

памятников Кутузову и Барклаю де Толли.

В творчестве русских скульпторов

начала

XIX века, которые работали в основном в об-

ласти монументальной и монументально-де-

коративной скульптуры, портрет занимал отно-

сительно второстепенное место. Мастером,

настоящим призванием которого оказался

именно портретный бюст, был

Самуил

Ива-

нович Гальберг (1787—1839), учившийся

в Академии у Мартоса.

В 1808 году Гальберг был удостоен Большой золо-

той медали за

барельеф

«Марфа

Посадница приводит

жениха своей дочери Мирослава к Феодосию Борец-

кому,

который дает ему свой родовой

меч».

Военные действия в Европе надолго задержали

заграничную поездку Гальберга. Он был послан в

Рим в качестве пенсионера Академии лишь в 1818 году.

Портретные бюсты Гальберга, создававшие-

ся на основе эстетических взглядов классициз-

ма,

существенно отличаются от преобладаю-

щего

типа скульптурных портретов

XVII1

века

(Шубин,

Прокофьев). В образе человека

Галь-

берг

подчеркивал классически строгую, вели-

чавую

простоту и героическое

начало.

Исполь-

зуя в качестве прообразов античные портреты,

скульптор, подобно ряду других русских и за-

рубежных мастеров периода классицизма,

композиционно

строит портретный бюст по ти-

пу античной

гермы,

с прямой посадкой головы,

обнаженной грудью и срезанными плечами.

Хотя

в целом творчество Гальберга-портре-

тиста представляется ровным и не претерпева-

ющим больших изменений, в нем все же мож-

но обнаружить и некоторую эволюцию.

Известность приходит к скульптору уже в

начале

пребывания в Риме. В 1819 году

Галь-

берг

исполняет б юс т архитектора В. А.

Глинки

(гипс,

ГРМ), пенсионера Академии, в

будущем одного из ближайших сотрудников

К. Росси.

Мягкой,

уверенной лепкой передает

скульптор свежесть молодого, обрамленного

вьющимися волосами лица, полные

щеки,

по-

детски припухлые губы. Но при всей своей не-

посредственности общее выражение лица

Глинки серьезно и сосредоточенно. Уже в этой

ранней работе Гальберг сумел хорошо пере-

дать

как внешние индивидуальные черты порт-

ретируемого,

так и внутреннюю содержатель-

ность образа.

Вскоре

после окончания бюста Глинки, за ко-

торый,

по шутливому замечанию самого

Галь-

берга,

его расхвалили

«если

не до небес, то по

крайней мере до купола св.

Петра»,

скульптор

исполнил бюст А. Я. Италийского, рус-

ского

посланника в Риме (мрамор, 1822, ГРМ).

На этот раз перед мастером стояла задача

воссоздать образ старого человека. Лицо

Италийского — полное и морщинистое, с ши-

роким

мясистым и полуоткрытым, словно от

одышки,

ртом.

Удачен

также бюст Г. Н.

Оленина

(мрамор, 1827, ГРМ) с живым,

чуть

насмешливым выражением лица.

Нужно отметить, что при всей меткости ха-

рактеристик портреты, относящиеся к первому

периоду творчества Гальберга, не лишены иде-

ализации и некоторых

условных

черт. Так, на-

пример,

большинство бюстов этого времени

имеет своеобразную трактовку волос, напоми-

нающую римские портреты.

Сразу же по возвращении в Петербург

(1828) Гальберг начинает работу над портрета-

ми

деятелей русской литературы и

изобрази-

тельного искусства — А. С. Пушкина, И. А.

Крылова, А. А. Перовского, А. Н. Оленина,

И. П. Мартоса, П. А. Кикина и других, С боль-

шим сочувствием встретило русское общест-

во портретный бюст А. С. Пушкина

(бронза,

1837, ГРМ); на повторения (гипсовые

отливки) бюста поэта

была

организована даже

специальная подписка.

Работы

этого основного периода творчества

Гальберга отличаются, несомненно, реалистич-

ностью и углубленностью в раскрытии обра-

зов.

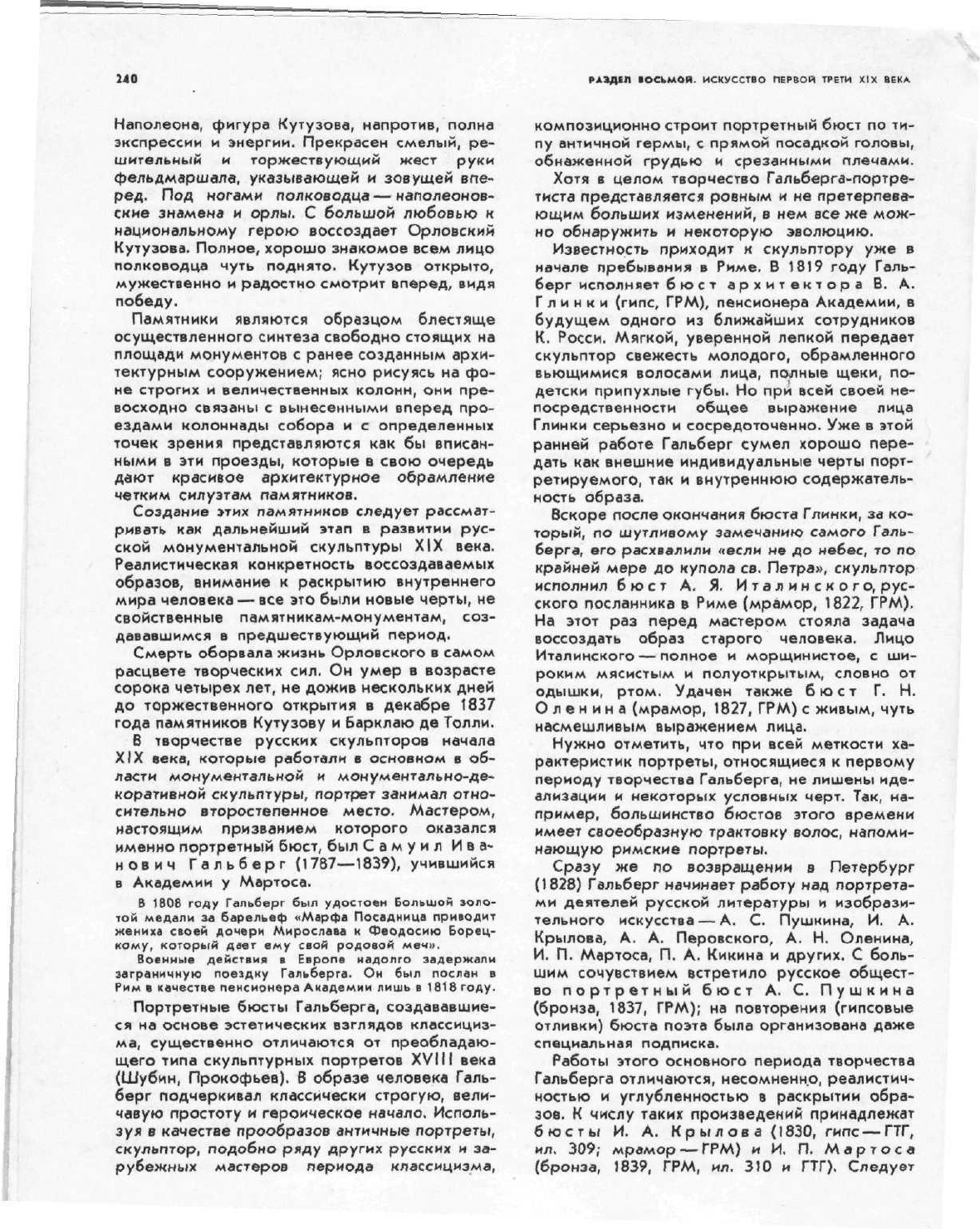

К числу таких произведений принадлежат

бюсты И. А. Крылова (1830,

гипс

— ГТГ,

ил.

309; мрамор — ГРМ) и И. П. Мартоса

(бронза,

1839, ГРМ, ил. 310 и ГТГ).

Следует

РАЗДЕЛ

ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

241

иметь в виду, что некоторые бюсты Гальберга

исполнены а разных материалах (например,

бюст

А. Н. Оленина—гипс, бронза, мрамор).

В образе прославленного баснописца скульп-

тор

сумел передать ленивую неподвижность

пожилого

человека и в то же время глубокий

ум,

простоту, добродушие. Энергичной лепкой

даны большой, открытый лоб, неровности ли-

ца,

прямые пряди волос; в глубоко сидящих

глазах, в суровых складках у рта передано

ощущение затаенной думы.

С подкупающей теплотой воплощен

Галь-

бергом

образ Мартоса, его любимого учителя,

к

советам которого он всегда очень чутко при-

слушивался. Лицо Мартоса проработано более

детально, чем Крылова. Чувствуется, что

скульптор стремился возможно точнее запе-

чатлеть

дорогие ему черты. В

чуть

поднятом

открытом лице Мартоса выражены и творче-

ское

вдохновение художника, и мудрость, и

доброжелательность опытного воспитателя

молодежи.

Несомненными художественными достоин-

ствами отличаются статуи Гальберга, из числа

которых следует в первую очередь выделить

исполненного

в Риме «Ф авна, прислуши-

вающегося к звуку ветра в трост-

нике» («Зарождение музыки», мрамор, 1830,

ГРМ). Поэтично передает скульптор внутрен-

нее состояние молодого

фавна

в момент, ког-

да внезапно услышанные им звуки ветра начи-

нают складываться в музыкальную мелодию.

По характеру это произведение Гальберга

очень близко к работам Б. И. Орловского того

же времени: «Фавн с цевницей» и

«Сатир

с

вакханкой».

Гальберг обращался также и к большим монумен-

тальным работам. Однако произведениям подобного

рода явно недоставало пафоса и монументального

размаха, которыми отличались, например, работы

Мартоса,

Пименова, Демут-Малиновского В послед-

ние годы жизни Гальбергом были исполнены эскизы

и

модели памятников Г. Р. Державину

(Казань) и Н. М. Карамзину (Ульяновск). Оба они,

и

особенно последний, принадлежат к числу лучших

его

работ в области монументальной скульптуры.

В натуре оба памятника были исполнены уже другими

скульпторами,

в основном — учениками Гальберга.

Так, над выполнением памятника Карамзину работали

после смерти Гальберга только что окончившие Ака-

демию скульпторы А. Иванов, П. А. Ставассер,

Н. А. Рамазанов и К. М. Климченко. Бюст

Карамзина

помещен в круглой нише массивного по-

стамента, на котором установлена статуя музы исто-

рии—

Клио.

Статуя

Клио хорошо связана с постамен-

том

и отличается ритмичностью движения пластиче-

ских

масс.

Ранняя

смерть, последовавшая в 1839 году, прерва-

ла не только творческую деятельность Гальберга, но

и

большую педагогическую работу в Академии худо-

жеств,

где он преподавал с 1829 года. Несомненный

интерес представляют сохранившиеся записки и письма

Гальберга, часть которых опубликована.

Высокий

подъем русской скульптуры в нача-

ле XIX века нашел выражение и в так называе-

мых

малых

формах скульптуры, например в

медальерном искусстве. Крупнейшим русским

мастером-медальером был Федор Петро-

вич Толстой (1783—1873).

Биография Толстого несколько необычна для рус-

ских

художников того времени. Представитель титу-

лованного дворянского рода, Толстой, решив посвя-

тить себя искусству, резко меняет жизнь.

Начав

посещать скульптурный класс Академии художеств,

он быстро становится благодаря одаренности и тру-

долюбию большим мастером. В 1809 году его уже

избирают

почетным членом Академии за восковой

барельеф

«Триумфальный

въезд Рому-

л а в Р и м», а в 1810 назначают медальером а Монет-

ный департамент. Толстой проявил себя новатором:

отвергая устаревшие традиции искусства позднего

барокко,

прочно установившиеся в медальерном деле,

он начинает создавать медали з стиле классицизма,

соответствующего

духу

времени. В 1828 году Толстой

становится вице-президентом Академии художеств,

с 1849 — профессором скульптуры.

Важным фактором биографии Толстого

была

его

близость к декабристам; он был активным

участником первого русского революционного

движения,

входил даже в Коренную Управу

Союза Благоденствия и близко знал многих

видных декабристов. Впоследствии Толстой

оказал большую помощь и поддержку Т. Г.

Шевченко.

Именно на годы активного участия Толстого

в общественном движении падает в основном

главная часть работы художника над знамени-

той серией медальонов, посвящен-

ных событиям Отечественной вой-

ны 1812 года и военным действиям

1813—1814

годов. Скульптор работал над

ними

с 1813 по 1836 год. Оригиналы были ис-

полнены из воска. Воспроизведенные в

гипсе,

фарфоре, мастике и бронзе, они получили ши-

рокое

распространение и находятся во многих

музеях страны. Первый медальон, названный

«Р о д о м ы с л девятого на десять в е-

к

а», был, по словам автора, исполнен, когда

«пришло к нам известие о совершенном раз-

битии

всей собранной Наполеоном армии под

городом

Лейпцигом и о бегстве его с этого

крепкого

пункта...».

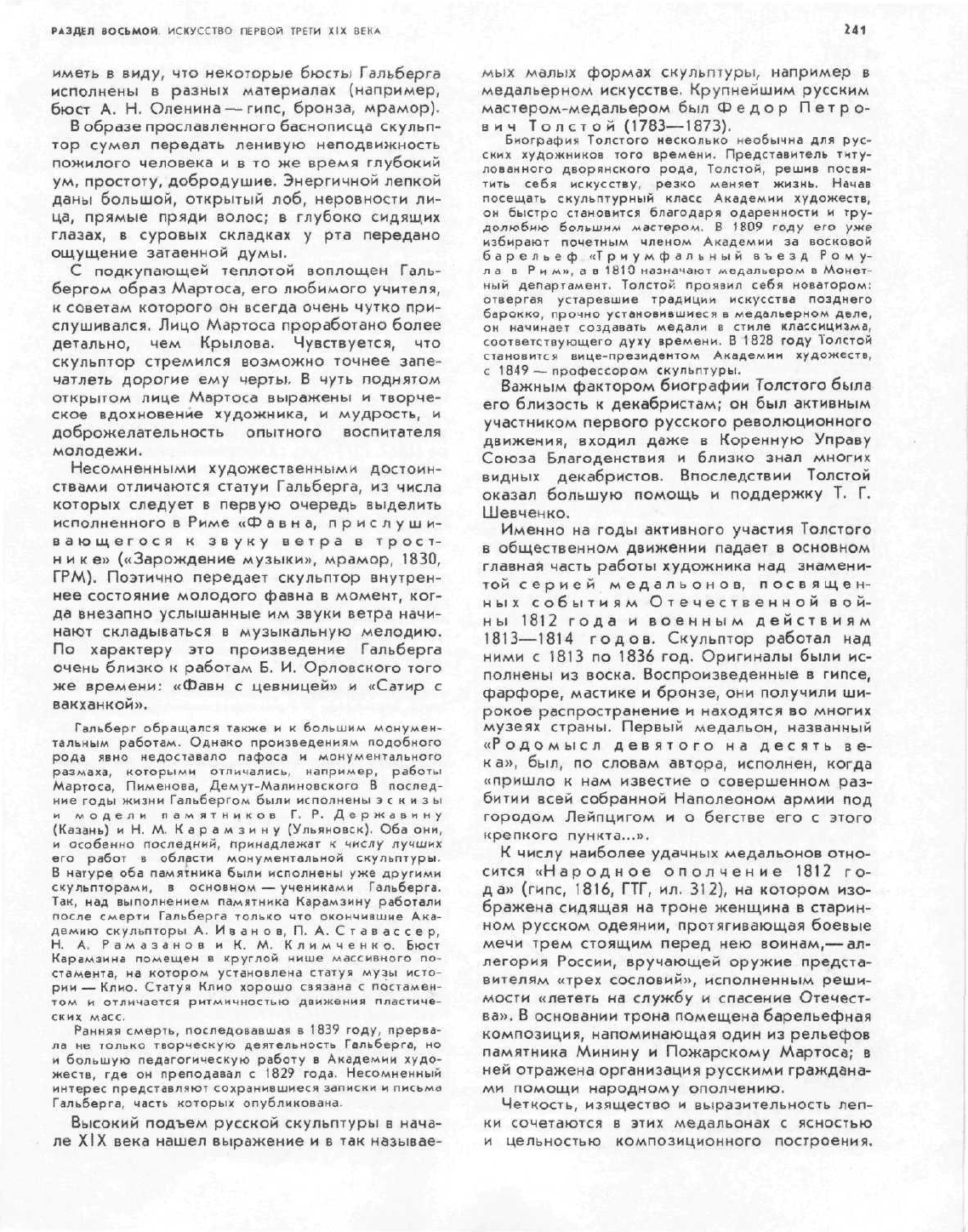

К

числу наиболее

удачных

медальонов отно-

сится

«Народное ополчение 1812 го-

да»

(гипс,

1816, ГТГ, ил. 312), на котором изо-

бражена сидящая на троне женщина в старин-

ном

русском одеянии, протягивающая боевые

мечи трем стоящим перед нею воинам,-—ал-

легория России, вручающей оружие предста-

вителям

«трех

сословий», исполненным реши-

мости

«лететь

на службу и спасение Отечест-

ва». В основании трона помещена барельефная

композиция,

напоминающая один из рельефов

памятника Минину и Пожарскому Мартоса; в

ней отражена организация русскими граждана-

ми

помощи народному ополчению.

Четкость, изящество и выразительность леп-

ки

сочетаются в этих медальонах с ясностью

и

цельностью композиционного построения.

242

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ПЕРВОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

Чувствуется, что скульптор на деле осущест-

вляет

слова, высказанные им о медальерном

искусстве:

надо стремиться к тому, чтобы «вся-

кий,

смотря на готовую медаль, мог узнать,

не прибегая к надписи, на какой случай она

выбита».

Большая часть медальонов этой серии пред-

ставляет аллегорические композиции из не-

скольких полуобнаженных фигур воинов (чаще

всего

трех), олицетворяющих собой русские

или вражеские армии. В соответствии с истори-

ческими фактами медальоны, исполненные в

память битв с Наполеоном,—

«Битва

Боро-

динская»,

«Бой

при Малом Ярослав-

ц

е»,

«Трехдневный

бой при Крас-

ном»

— выражают прежде всего стойкость и

выдержку русских воинов перед лицом чис-

ленно превосходящего противника. Напротив,

в медальонах, посвященных второму этапу

войны 1812—1814 годов, автор стремился пе-

редать наступательный порыв русских и союз-

ных армий, преследующих Наполеона:

«Битва

при

Лейпциг е», «Переход за Рей н».

Один из лучших медальонов последней

группы —

«Бой

при Арсиз-сюр-Об в

1814 году» (воск на грифельной доске,

1829,

ГРМ). Группа из трех воинов, изображен-

ных в пылу битвы, передана с большой экс-

прессией.

Каждая из фигур дана в сложном

пространственном положении, и вместе с тем

они мастерски объединены; в смелом ракурсе

представлено тело поверженного врага.

Ряд медальонов посвящен теме освобожде-

ния русскими войсками западноевропейских

городов:

«О свобождение Берлин а»,

«О свобождение Амстердам а». По-

следний медальон — «М ир

Европе»

— до-

стойно заключает эту замечательную серию,

состоящую из двадцати одного произведения.

В 1814—1816 годах Толстым были исполнены

четыре барельефа со сценами из «О д и с с е и»

Гомера (воск, ГТГ). Скульптор обращается

здесь к сложным многофигурным композици-

ям,

стремится, например, к изображению об-

становки,

места действия.

По свидетельству самого Толстого, им в раз-

личное время были исполнены с натуры десять

портретов его родных и друзей. Как правило,

это были портреты-медальоны. Интересен б а-

рельеф, представляющий автопортрет

скульптора с женой и маленькой

дочкой (воск, 1812, ГТГ). Реалистичность в

передаче портретных образов и введение кон-

кретных деталей (старое дерево, подорожник

у скамьи, пудель у ног хозяина) своеобразно

сочетаются здесь с элементами идеализации,

попыткой придать современным художнику

одеждам вид традиционных античных одеяний.

Деятельность Федора Толстого чрезвычайно мно-

гообразна.

Он был блестящим рисовальщиком, аква-

релистом,

гравером. Широко известны его акварель-

ные рисунки цветов и плодов, а также силуэты из чер-

ной бумаги (ил. 294). Особенно интересны иллюстра-

ции к поэме

«Душенька»

И. Ф. Богдановича, нарисо-

ванные пером и награвированные самим художни-

ком

(тушь, перо, 1817—1833, ГТГ, гравированы резцом

в

1829—1840; ил. 313).

Шестьдесят четыре листа представляют собой са-

мостоятельный графический цикл на сюжет известной

античной повести о любви Амура и Психеи, изложен-

ной в «Метаморфозах» Овидия. В этих прекрасных

образах русской очерковой графики любовно вос-

создана гармоническая красота античного мира, какой

она представлялась русскому художнику первой трети

XIX века. Лирическая интерпретация античного мифа

сама по себе характерна для высокого классицизма

как

художественного направления в русском искус-

стве.

Как скульптор Толстой работал не только

над медальонами и медалями, но и над бюста-

ми,

статуями и монументальными рельефами.

К

числу лучших его произведений этого рода

относится бюст Морфея, бога сна, дошед-

ший до нас в терракоте (1822, ГРМ) и в мрамо-

ре (1852, ГТГ).

Чуть

склоненная на грудь голова

с закрытыми глазами убедительно передает

состояние крепкого и в то же время легкого

сна.

«Один

взгляд на голову Морфея, навер-

ное,

усыпил бы меня сладким сном...» — писал

один из современников.

Толстым было исполнено также несколько моделей

круглых статуй для Петергофа. Одна из них — фигуре

нимфы, льющей из кувшина воду,—

была

отлита из

бронзы для фонтана Львиного каскада. Успехом у

современников пользовались и гипсовые модели фи-

гур,

сделанные Толстым почти в натуральную величину

в

начале

40-х годов и предназначавшиеся для дверей

храма Христа Спасителя в Москве.

Позднее творчество скульптора, однако, уже не

имело той глубины патриотического содержания, ко-

торой отличались его ранние произведения.

Среди мастеров старшего поколения, рабо-

тавших в первой трети XIX века, должен быть

упомянут

Павел

Петрович Соколов

(1764—1835), автор бронзовой статуи «Де-

вушка с разбитым кувшином» в Ека-

терининском парке Царского

Села

(бронза,

1816,

г. Пушкин, ил. 307). Ей посвящено стихо-

творение Пушкина. Соколову принадлежит

также превосходный реалистически вырази-

тельный бюст русского актера Дмит-

ревского

(гипс,

1813, ГРМ).

Из более молодых мастеров выделяется в

эти годы Михаил Григорьевич Кры-

лов (1786—1846), ученик Мартоса, автор двух

печатных работ по вопросам искусства. Наи-

большей известностью пользуется его статуя

«Боец»

(гипс,

1837, ГРМ), которая по характе-

ру и времени исполнения может быть уже от-

несена скорее ко второй трети XIX века, пери-

оду, когда постепенно р-асшатываются устои

классицизма в русской скульптуре и вслед за

живописью начинает складываться реализм в

его

специфической для второй половины

XIX века форме.

РАЗДЕЛ

ДЕВЯТЫЙ

ВВЕДЕНИЕ

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

243

Введение

248

Брюллов

257

Академическая

живопись

259

Пейзаж

261

Александр

Иванов

269

Графика

273

Федотов

279

Скульптура

285

Архитектура

Вторая треть

XIX

века—время бурного

раз-

вития процессов, наметившихся

в

русском

ис-

кусстве 1800-х—1820-х годов.

Все отчетливее становится борьба между

от-

живающей системой художественного

мыш-

ления

и

новыми творческими принципами,

оп-

ределяющими пути последующего развития

русской

художественной культуры. Постепен-

но обостряясь, борьба

в

конце периода рожда-

ет явления, прямо противоположные

по

обще-

ственному

и

художественному значению.

Так,

например,

в

одно

и то же

время,

в 1858

году,

перед русской публикой предстали живопись

интерьера Исаакиевского собора

и

колоссаль-

ное полотно Александра Иванова

«Явление

Христа народу»,

а

несколькими годами

ра-

нее

—

небольшие,

но

чрезвычайно значитель-

ные картины

П. А.

Федотова. Живописный

де-

кор

собора

воплощал

наиболее реакционные

художественные

идеалы

эпохи, тесно связан-

ные

с тем

отрицательным,

что

сложилось

к

этому времени

в

практике Академии худо-

жеств, вынужденной проводить официозную

политику

в

искусстве.

В

противоположность

этому создания Иванова

и

Федотова воплоща-

ли наивысшие достижения русской художест-

венной

культуры

конца 40-х—50-х годов.

Реа-

листическая сущность

их

произведений отвеча-

ла требованиям подлинной народности искус-

ства, которую

В. Г.

Белинский понимал

как

соответствие истинным требованиям истори-

ческого

развития русского народа.

Поляризация

отдельных

явлений

в

искусстве

связана

с

обострением противоречий

в

жизни

страны. Вторая треть

XIX

века

—

время

не-

уклонной капитализации России, развития

про-

мышленности, науки,

и в

частности социальных

учений. Происходит неумолимое нарастание

кризиса

крепостнической системы. Правитель-

ственная реакция, последовавшая

за

пораже-

нием декабристского восстания

в 1825

году,

с

необыкновенной активностью стремилась

под-

чинить себе

все

проявления культурной жизни

страны.

В

сфере идеологии

была

выдвинута

в

1833 году реакционная теория «православия,

самодержавия

и

народности», поддерживаю-

щая незыблемость существующего порядка

и

получившая широкий отклик

в

ортодоксальной

периодической печати,

в

верноподданнических

произведениях литературы

и

искусства.

Некоторое ослабление освободительного

движения, наступившее

под

давлением реак-

ции,

не

означало прекращения развития пере-

довой общественной мысли. Происходит слож-

нейший процесс преобразования дворянской

революционности

и

формирования револю-

ционно-демократической идеологии. Самодер-

жавию противостоят революционно настроен-

244

РАЗДЕЛ

ДЕВЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

ное дворянство и разночинная молодежь, из

которой

вышли

представители следующего,

буржуазно-демократического периода осво-

бодительного движения в России,

начало

ко-

торого

связано с 1861 годом

1

.

Усилия

лучших

людей эпохи, сознававших,

что декабристам на Сенатской площади не хва-

тило народа,

были

направлены на поиски путей

высвобождения дремлющих исторических сил

этого

народа, его просвещения и приобщения

к

общественному движению. Имена А. И. Гер-

цена, Н. П. Огарева, В, Г. Белинского, М. В. Пет-

рашевского и

членов

его кружка являются ве-

хами на этом пути.

Поиски

выхода

из исторического безвре-

менья в конце 20-х и в 30-х годах, в условиях

правительственных репрессий, большей частью

выливались

в идеалистические социальные и

философские концепции. Именно к этим годам

относится

увлечение

передовой части русского

общества немецкой идеалистической филосо-

фией, Шеллингом и Гегелем, что очень повли-

яло на литературу и искусство. Однако посте-

пенно общественная мысль начинает осво-

бождаться от идеалистической оболочки, воб-

рав в себя все лучшее, что

было

в русском

гегельянстве 30-х годов.

В 40-х годах формируются принципы рево-

люционно-демократической идеологии. Созре-

вание новой идеологии активизируют револю-

ционные события второй половины 40-х годов

в Западной Европе, подъем крестьянского

движения в самой России.

Ожесточенные споры о дальнейших

путях

исторического

развития России в мыслящих

кругах русского общества конца 30-х —

начала

40-х годов нашли свое выражение в борьбе

славянофилов

и западников. Идеологи первых

настаивали на патриархальной самобытности

русской

общественной жизни, чуждой капита-

листическому Западу. Им противостояли за-

падники,

считавшие неизбежным движение

страны по пути буржуазно-капиталистического

развития,

подобного тому, которое имело ме-

сто в странах Западной Европы. Представители

революционной демократии, и прежде всего

В. Г. Белинский, с позиций революционного

просветительства

вели

беспощадную борьбу

со

славянофильской идеализацией патриар-

хального прошлого России и резко критикова-

ли социальные иллюзии либерального западни-

чества. Вершиной революционного демокра-

тизма Белинского явилось

«Письмо

к

Гоголю»

(1847) с его разоблачающей характеристикой

самодержавно-крепостнической России, с его

верой в

«свежие

силы»

русского общества,

«которые кипят и рвутся наружу». Главной

исторической задачей современности в

«Пись-

См.:

В.И.Ленин. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 93.

ме к

Гоголю»

было

провозглашено уничтоже-

ние крепостного права.

Идеологи русской революционной демокра-

тии развернули в 50-х годах борьбу за полное

освобождение крестьян; Чернышевский и Доб-

ролюбов последовательно проводили идею

крестьянской революции. К концу 50-х годов

Россия оказалась перед лицом назревшей ре-

волюционной ситуации, вынудившей прави-

тельство пойти на отмену крепостного права.

Общая

демократизация русской

культуры

в

эпоху формирования революционно-демокра-

тического

движения сказалась и на художест-

венной жизни второй трети XIX века. К ней

приобщаются все более и более широкие об-

щественные

круги.

Все глубже в народную тол-

щу проникает профессиональное художествен-

ное образование. Значение Академии худо-

жеств как единственного художественного

учебного заведения в России

было

утрачено

еще в первой трети века; теперь же, помимо

школы Венецианова и школы Ступина в Арза-

масе,

возникают новые

учебные

центры. В

1

833

году

был организован Московский художест-

венный класс, превратившийся в 40-х годах в

Московское

училище живописи и ваяния, сы-

гравшее впоследствии такую огромную роль в

истории

русского реалистического искусства.

Художественные произведения все

чаще

пред-

стают перед широким зрителем. Помимо регу-

лярных

выставок, устраиваемых Академией ху-

дожеств и Обществом поощрения художников,

появляются эпизодические выставки: Федотов

выставляет

в 40-х годах свои картины в Москве,

картина

«Явление

Христа

народу»

Иванова,

привезенная из Италии, выставляется в Петер-

бурге и Москве на специальных выставках и

т. п. Широкое распространение

получает

книж-

ная и

журнальная

иллюстрация.

Все

чаще

изобразительное искусство попада-

ет в сферу общественного внимания. Лучшие

люди времени видят в нем концентрацию важ-

нейших эстетических и этических проблем эпо-

хи.

Достаточно напомнить, что Брюллов и

Александр Иванов вызывают пристальный ин-

терес таких людей, как Пушкин, Гоголь, Гер-

цен,

Белинский, Чернышевский; в этом заклю-

чается и подтверждение растущей обществен-

ной действенности искусства, особенно

активной в пору политического безвременья.

Формируется

русская художественная кри-

тика.

В периодической печати значительно ча-

ще,

чем ранее, появляются статьи, посвящен-

ные собственно изобразительному искусству,

рецензии на выставки. Их можно найти в «Со-

временнике»,

«Отечественных

записках», «Мо-

сквитянине», «Библиотеке для

чтения»,

нако-

нец, в

«Художественной

газете» (1836—1841),

посвященной исключительно вопросам искус-

ства и художественной жизни.

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

245

Большое место в художественной критике

занимали статьи, написанные с позиций роман-

тической эстетики. В этих

статьях

важным до-

стоинством

было

стремление авторов раскрыть

исторические закономерности в развитии ис-

кусства. Наиболее яркий образец романтиче-

ской

критики представляет* статья Н. В. Гоголя

«Последний

день Помпеи», картина Карла

Брюллова (1834), где анализ художественного

произведения поставлен в связь с общим на-

правлением современного искусства. Появля-

ются

отдельные

труды, посвященные вопро-

сам эстетики, и в частности эстетики роман-

тизма;

еще в 1825 году

вышла

в свет книга

А. И.

Галича

«Опыт

науки изящного», основан-

ная на идеях романтизма.

Однако основное направление передовой

эстетической мысли второй трети века обраще-

но к формированию принципов реалистичес-

кого

искусства. Здесь определяющими

были

воздействие революционно-демократического

движения эпохи, развитие литературы

крити-

ческого

реализма, публицистическая

деятель-

ность Белинского.

В ежегодных обзорах русской литературы

(1846 и

1

847) Белинский

выступал

против

эпиго-

нов романтизма в литературе, указывая на

разрыв молодых писателей, продолжателей

дела

корифеев русского реализма — Пушкина,

Лермонтова и особенно Гоголя,— с романти-

ческой идеализацией действительности. Он пи-

шет о преобладании в современной литерату-

ре «отрицательного направления»,

«натураль-

ной

школы»

— термин, употреблявшийся Бе-

линским в значении, близком термину

«реа-

лизм». Белинский ратует за искусство, понима-

емое

«как

воспроизведение действительности

во всей ее истине». Он требовал от творца «со-

чувствия современности», то есть социальному

прогрессу,

видел в литературе один из путей

преодоления разрыва между образованной

частью общества и народом.

В искусстве развитие новых идеалов шло

в русле этих требований эпохи, но

было

слож-

ным и противоречивым.

Позитивная программа классицизма, опира-

ющаяся на просветительские

идеалы

гармонии

общественных усилий, направляемых государ-

ственной пользой, исчерпала себя к

началу

30-х годов: в условиях углубляющегося кри-

зиса

дворянской государственности понятия

общегосударственного и подлинно народного

резко

разошлись.

Утрачивая

свое гражданственное звучание,

классицизм

в архитектуре приобретает офи-

циозность,

преувеличенную торжественность,

порой

превращаясь в холодный, стандартизи-

рованный набор ордерных форм. В то же вре-

мя нарастает

волна

увлечения

архитектурой

прошлых эпох; В частности, внимание зодчих

привлекают Византия, западноевропейская го-

тика,

наконец — древнерусская архитектура.

Этот процесс ощутим в различной мере в

творениях А. А. Монферрана, А. П. Брюллова,

К. А.

Тона

и многих других.

Вместе с тем развитие капитализма, изме-

нившего условия жизни общества, поставило

перед зодчеством новые задачи. Расширение

масштабов строительства в области граждан-

ской

архитектуры, развитие фабрично-завод-

ского

строительства вызвали к жизни новые

конструкции,

использование новых материа-

лов, что, несомненно, обогатило возможности

архитектуры. Однако на этом раннем этапе

преследование новых целей привело и к раз-

рыву между конструкцией здания, обуслов-

ленной его назначением, и ордерной

«обо-

лочкой», чисто внешне, фасадно маскирующей

эту конструкцию.

Кризис

классицизма в русской монументаль-

ной скульптуре ощущается еще в произведени-

ях, относящихся к концу предшествующего пе-

риода,

в работах Б. И. Орловского, С. И.

Галь-

берга,

в которых гармоническая обобщенность

образа распадается порой на условную

краси-

вость форм и натуралистическое видение де-

талей; это дает себя знать отчасти уже и в ра-

ботах И. П. Витали для Исаакиевского собора

в Петербурге и особенно А. В. Логановского

для храма Христа Спасителя в Москве. В то же

время этот кризис порой преодолевается при-

внесением романтической эмоциональности в

традиционные классицистические образы, что

характерно, в частности, для Б. И. Орловского

и И. П. Витали.

Однако симптоматичнее для скульптуры

этой эпохи не романтизм, а элементы бытовой

жанровости или исторической конкретности в

трактовке образа, которые мы наблюдаем в не-

которых работах Н. С. Пименова, Н. А. Рамаза-

нова, А. В. Логановского. Попытки внести жиз-

ненную выразительность в монументальный

образ не приносят скульпторам этого времени

значительных

достижений; часто их усилия

идут по неверному пути соперничества с живо-

писью в ее специфических средствах выраже-

ния.

Тем не менее они свидетельствуют о при-

ближении нового этапа в развитии русской

скульптуры, ознаменованного обращением к

живой действительности. В станковой, камер-

ной пластике эти поиски дают более интерес-

ные, принципиально новые решения пластиче-

ского

образа; станковая пластика в 40-х годах

начинает энергично развиваться. Свидетельст-

во тому мы можем найти в некоторых работах

Н. С. Пименова, П. К. Клодта и других масте-

ров скульптуры.

И в пластике и в живописи классицизм по-

степенно отступает перед стремлением сбли-

зить искусство с жизнью, которое характерно

246

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

для всей передовой русской художественной

культуры

первой половины XIX века.

Существенная роль в этом процессе принад-

лежит романтизму (см. введение к восьмому

разделу). В конце 20-х, в 30-е и 40-е годы ро-

мантизм пережил новый этап развития, захва-

тив и самое

начало

50-х годов. При этом в изо-

бразительном искусстве его жизнь оказывает-

ся более- длительной, нежели в литературе,

где

«верхняя»

граница совпадает в основном с

рубежом 30-х—40-х годов, с расцветом твор-

чества Лермонтова, развитием романтических

мотивов у Гоголя и т. п.

Романтизм отразился в архитектуре в поис-

ках новых концепций, которые можно

было

бы

выдвинуть на смену классицизму. В скульптуре

именно романтизм был тем обобщающим на-

чалом, которое придало образную цельность

монументальным работам позднего Орловско-

го

и Витали. Однако полнее всего романтизм

выражен в живописи и графике. Здесь он за-

тронул в различной степени все изобразитель-

ные жанры: историческую и жанровую карти-

ну, портрет, пейзаж.

В это время и в литературе и в изобрази-

тельном искусстве более четки, чем в первой

трети века, черты, определяющие романтизм

как

мировоззрение и художественную систе-

му: неприятие существующей действительно-

сти

и поиски абсолютного идеала, который

можно

было

бы ей противопоставить. Гоголев-

ский

«вечный

раздор мечты с существенно-

стью»

характерен для сознания русского че-

ловека именно этого времени. Более отчетли-

вы в изобразительном искусстве второй трети

века и специфические художественные прие-

мы,

порожденные стремлением выразить кон-

трасты романтического восприятия окружаю-

щего

мира: метафоричность сюжета, гипербо-

лизм образов, напряженность колорита, кон-

трасты светотени, динамика пространственных

построений и т. п.

В русском романтизме середины столетия

находит выражение та атмосфера подавлен-

ности и разочарования, которая воцарилась в

передовых общественных кругах после траги-

ческого

поражения декабристского восстания,

в обстановке жестокой правительственной ре-

акции и неясности ближайших исторических

перспектив.

Именно на

начальной

грани этого

периода, в 1829 году, сформулировано П. Я. Ча-

адаевым выражение

«проклятая

действитель-

ность»

как определение русской обществен-

ной жизни. В неменьшей мере сущность ро-

мантизма составляли страстные поиски путей

преодоления этой действительности, путей

дальнейшего общественного развития, столь

неясных в эпоху политического безвременья.

С этой особенностью романтического миро-

воззрения связан, в частности, тот пристальный

интерес к истории и ее урокам, который мы

наблюдаем в русской философии и литературе

середины века, в особенности 30-х годов. Здесь

пролегал один из путей разрешения того, что

Герцен

называл

«сфинксовой задачей русской

жизни». Одним из проявлений интереса к исто-

рии

был и расцвет русской исторической жи-

вописи

в 30-х—50-х годах, развивающейся под

знаком

романтизма. В ее основе главным об-

разом

лежит идеалистическое представление

об историческом процессе как эволюции идей-

ных исканий человечества. Художники, поль-

зуясь выражением Гоголя, избирают

«сильные

кризисы,

чувствуемые целою массою»; сюже-

ты картин

чаще

всего отражают судьбы

целых

народов, порой мысль живописца обращается

к

самой природе народных движений. Приме-

ры тому мы можем видеть в творчестве Брюл-

лова, Бруни и Иванова.

В литературе русского романтизма середи-

ны столетия судьбы народа, судьбы общества

определяют и судьбу отдельной личности. Уг-

лубление

конфликта, в котором романтический

герой

находится с обществом, сказывается

в том, что в его характере нарастает замкну-

тость, в его мироощущении — противоречи-

вость; в иных

случаях

он обретает

отвлеченные

черты идеала. В большой мере свойственно

это и изобразительному искусству, в частности

портрету.

Если

мечтательный, внутренне гар-

моничный герой портретов Кипренского пер-

вого

пятнадцатилетия XIX века доброжела-

тельно

обращен к зрителю, в котором он как

бы видит чуткого собеседника, то человек в

портретах Карла Брюллова более замкнут,

эгоцентричен.

Романтический портрет второй

трети века больше внимания отдает противо-

речивой сложности, многогранности духовного

мира человека.

Но отнюдь не всегда романтизм в русской

культуре второй трети XIX века

выражал

поис-

ки

новых, исторически перспективных путей в

жизни

и искусстве. В это время, по определе-

нию И. С. Тургенева,

«явилась

целая

фаланга

людей, бесспорно, даровитых, но на даровито-

сти

которых

лежал

общий отпечаток риторики,

внешности, соответствующей той великой, но

чисто внешней силе, которой они служили от-

голоском.

Люди эти явились и в

поэзии,

и в жи-

вописи,

и в журналистике, и даже на театраль-

ной сцене». В изобразительном искусстве сере-

дины столетия, главным образом в творчестве

художников, воплощавших наиболее официоз-

ные тенденции деятельности Академии худо-

жеств, очень часто можно встретить трактовку

той же исторической тематики в

духе

реакци-

онного

тезиса «православия, самодержавия и

народности». Романтический пафос порой при-

нимает здесь

налет

мистической экзальтиро-

ванности, что чрезвычайно нравилось в при-

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

247

дворных кругах. Поверхностный, карнавальный

романтизм предстает перед нами и в экзотике

«итальянских»

бытовых

жанров питомцев Ака-

демии художеств, таких, как Пименов, Орлов,

Моллер, несколько позже — Шамшин и дру-

гие,

чьи работы охотно раскупались велико-

светскими

любителями.

В практике искусства эти тенденции в разви-

тии романтизма порой соприкасаются.

Черты

«ложновеличавой»

школы, поверхностной эк-

зотики

можно отметить у таких крупных масте-

ров,

как Витали, Брюллов, Бруни, воплотивших

в творчестве и некоторые наиболее сильные,

исторически перспективные стороны русского

романтизма как художественного направле-

ния.

Это объясняется крайней сложностью рас-

сматриваемого периода русской культуры,

сложностью, в которой даже

лучшие

умы эпо-

хи с трудом находили правильные идейные и

творческие ориентиры.

Одной из характерных черт русского роман-

тизма второй трети XIX века так же, как и в

предыдущий период,

была

его тесная связь с

классицизмом.

Роль

классицистического насле-

дия в романтизме

была

противоречивой. С од-

ной стороны, романтизм

впитывал

в себя ту

веру в прекрасную и благородную природу че-

ловека, которая заключалась в этических и

эстетических

идеалах

высокого классицизма;

во многих

случаях

он органически

ввел

в ар-

сенал своих изобразительных средств четкость

построения пластической формы, высокое ма-

стерство рисунка и многое другое. Позитивную

роль наследия классицизма можно обнару-

жить в формировании творчества тех же Брюл-

лова, Бруни и Иванова, работы которых вопло-

щают

лучшие

глубинные свойства русского

романтизма середины века. С другой стороны,

классицизм,

воспринятый только как сумма

художественных канонов, как привычная, усто-

явшаяся схема художественного образа, бе-

зусловно, ограничивал творческие возможно-

сти

художника середины столетия, в частности

художника-романтика. Порой в творчестве

одного

живописца или даже в одном его про-

изведении можно увидеть отраженным это

воздействие классицизма во всей его противо-

речивости, примером чему может служить по-

лотно Брюллова

«Последний

день Помпеи».

Как уже говорилось, важной особенностью

романтизма рассматриваемой эпохи

является

то,

что в его сфере

лежал

один из путей раз-

вития реализма. Это обнаруживает себя отчет-

ливо в романтическом историзме, где в пре-

делах

общей идеалистической концепции про-

исходит развитие элементов объективного по-

стижения исторического процесса. Ярчайший

пример

— творчество Александра Иванова.

Стремление увидеть историческое событие в

ощущениях и действиях народной толпы за-

ключало

в себе новый этап в понимании зако-

номерностей исторического процесса по срав-

нению с классицистической концепцией исто-

рической картины, построенной в основном

на утверждении героического подвига отдель-

ной личности. Чрезвычайно важным для разви-

тия реалистического понимания данного жанра

было

и то, что отдаленное в веках событие не

рассматривалось теперь русскими живописца-

ми

как повод для утверждения того или иного

морального тезиса, а

вызывало

самостоятель-

ный интерес как своеобразный источник исто-

рического

опыта. Сугубое внимание к нацио-

нальному прошлому в его характерных

чертах,

столь свойственное художникам исторической

живописи романтизма, также выводило на путь

более объективного, реалистического раскры-

тия темы.

То же происходит в портрете и в пейзаже.

Содержащееся в романтическом понимании

личности представление о ее неповторимой

индивидуальности, о ее внутренней противо-

речивости объективно

вело

к правдивому рас-

крытию реальной сложности душевного мира

человека в эту переходную историческую эпо-

ху. Достаточно вспомнить эволюцию психоло-

гического

портрета в творчестве Лермонтова

от контрастов романтизма в сторону реалисти-

ческой многогранности образа. Подобный путь

проходит и живописный портрет второй трети

XIX века, свидетельством чего служат порт-

ретные работы того же Брюллова.

В пейзажной живописи характерна та эволю-

ция,

которую претерпевает этот жанр в твор-

честве Александра Иванова. От общего клас-

сицистического

понимания пейзажа как

герои-

ческого

аккомпанемента действиям человека

он идет к глубокому проникновению в объек-

тивные закономерности жизни природы, ока-

зываясь в русле наиболее современных иска-

ний мировой живописи XIX века. На этом пути

художник, в сущности, в большой мере вдох-

новляется тем же романтическим представле-

нием о природе как о чем-то самостоятельно

ценном,

обладающем сложной, многогранной

структурой,

имеющем, по определению ро-

мантической поэзии

Тютчева

30-х годов, свою

«душу»

и свой

«язык».

Иванов следует звуча-

щему в той же романтической эстетике призы-

ву к наблюдению характерных, неповторимых

качеств объекта; в данном

случае

этим объек-

том

является

природа. Аналогичную эволю-

цию обнаруживает пейзаж в творчестве Лер-

монтова и Гоголя, где движение идет от общей

романтической картины природы через стрем-

ление постичь ее собственные законы и свойст-

ва к яркому раскрытию ее объективных зако-

номерностей.

Стилевые

признаки и приемы романтизма

в пейзаже более отчетливо проявились у