Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

248

РАЗДЕЛ

ДЕВЯТЫЙ,

ИСКУССТВО

8ТОРОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

М.

Н. Воробьева; романтически приподнятое

восприятие

природы свойственно М. И. Лебе-

деву в его итальянских пейзажах.

Однако путь через романтизм к реализму

отнюдь не был единственным путем развития

более объективного постижения действитель-

ности

в искусстве второй трети XIX века.

Острота вопросов общественного бытия в

переходную историческую эпоху требовала

непосредственного

отклика во всех сферах

культурной

жизни.

Углубленное

изучение дей-

ствительности одним из своих объектов имело

и

действительность социальную, то есть окру-

жающую художника общественную жизнь.

Особенно отчетливо это отразилось в бытовом

жанре живописи, в бытовой иллюстрации, в

журнальной карикатуре, в станковых формах

графики.

Середина века — новый этап в развитии бы-

тового

жанра. От утверждения поэтической

цельности окружающего мира жанристы обра-

щаются к выявлению ее действительной

проти-

воречивости.

Расширяется круг изображаемых

явлений.

Если

раньше бытовой жанр преиму-

щественно представлял жизнь человека из на-

рода,

главным образом — крестьянина, то те-

перь в поле зрения художника попадают самые

различные слои общества, от

городского

про-

стонародья до купечества и крупного чиновни-

чества, в реальном столкновении и переплете-

нии

их жизненных интересов. В соответствии

с этим сюжет из элементарного становится

развитым,

острым, часто обличительным, ста-

тические приемы изображения сменяются ди-

намическим

решением композиции и колорита.

Новые

черты бытового жанра мы можем на-

блюдать

(в различной мере, в различных ас-

пектах) в творчестве П. А. Федотова, Т. Г. Шев-

ченко,

А, Ф. Чернышева и целой

плеяды

графиков 40-х годов во главе с А. А. Агиным.

Эта линия развития бытового жанра

проти-

востоит

в 40-х—50-х годах бытовой живописи,

представленной главным образом эпигонами

Карла Брюллова, художниками, чье творчество

чаще

всего поддерживалось петербургской

Академией, нравилось при дворе и соответст-

вовало

вкусам высшего и среднего дворянства,

столичного чиновничества и других представи-

телей состоятельных социальных слоев. Тако-

вы,

например, бытовые жанры Ф. А, Моллера,

П. Н. Орлова, Т. А.

Неффа,

Ф. Я. Капкова.

В них внешняя занимательность и экзотичность

зрелища,

слащавость сюжета и условность об-

разов

соединяются с натурализмом трактоаки

фактуры

предметов.

Именно в сфере реалистического бытового

жанра, в его темах, сюжетах и художественных

приемах изобразительное искусство оказыва-

ется наиболее близким той аналитической па-

нораме русской

жизни,

которую дает совре-

менная ему русская литература, прежде все-

го—

творчество Гоголя и писателей так назы-

ваемой

«натуральной

школы».

Характерно, что и на «Федотовеком» пути

развития живописи середины столетия — пути

критического

анализа общественной жизни —

в иных

случаях

ощутимо воздействие роман-

тизма.

Внутренняя близость реализма и ро-

мантизма

отражена в творчестве самого

Федо-

това. Именно в его искусстве наиболее ярко

для своего времени выразились тенденции

критического

осмысления реальной

жизни;

в

то же время порой в его творчестве тема про-

тиворечивости общественного бытия приобре-

тает романтическую напряженность.

Таким образом, в середине XIX столетия и

на

путях

непосредственного критического об-

нажения общественных пороков окружающего

мира

и в недрах романтически-философского

осмысления взаимосвязи личности с челове-

чеством и природой рождалась исторически

новая ступень развития русского реалистиче-

ского

искусства.

Глава

первая

БРЮЛЛОВ

Огромное

дарование Карла

Павловича

Брюллова (1799—1 852) повлияло на многие

стороны русского искусства. Его произведения

покоряли зрителя творческим темпераментом,

драматизмом,

человечностью, блеском ма-

стерства,

которым художник, казалось, без

всяких усилий достигал предельной пластич-

ности

форм, яркого цвета, выражения индиви-

дуальных

человеческих характеров. Наряду с

Александром Ивановым и Федотовым Карл

Брюллов

является

крупнейшим художником

эпохи.

Творчество Венецианова, развивавшееся'вне

Академии художеств, и вся его педагогическая

деятельность, направленная к созданию реали-

стических

произведений, по сути своей враж-

дебных Академии, измена академическим

принципам

со стороны таких выучеников Ака-

демии,

как Кипренский, Тропинин и Варнек,

свидетельствовали о

начале

глубокого кризиса

академического

искусства, и s частности клас-

сицизма

как его эстетической основы. Появле-

ние Брюллова

вдохнуло

новую жизнь в акаде-

мическое

искусство и надолго отсрочило

окон-

чательный

упадок Академии.

Мертвенность канонов классицизма Брюл-

лов преодолевает романтическим стремлени-

ем наполнить образ живым чувством, жизнен-

ной

убедительностью, стремлением передать

цветовое богатство реального мира. В своих

наиболее

значительных

произведениях худож-

РАЗДЕЛ

ДЕВЯТЫЙ,

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ТРЕТИ

XiX

8EKA

249

ник

принадлежит тому направлению русского

романтизма

середины столетия, в котором

формировались элементы реалистического ху-

дожественного

мировосприятия.

Предки Брюллова происходили из

Франции.

Как

протестанты они бежали в Германию после отмены

Нантского

эдикта, а в 70-х годах

XVIII

аека поселились

а России, Прадед, Георг Брюлло, служил лепщиком

на Императорском фарфоровом заводе. Отец был

замечательным резчиком по дереву; за свои работы

он получил звание академика. Старшим из братьев

художника был

Федор,

впоследствии иконный живо-

писец,

далее шел Александр, ставший известным ар-

хитектором и превосходным мастером акварельного

портрета,

потом Карл и, наконец, младший, Иван,

многообещающий

рисовальщик, умерший s юноше-

ском

возрасте.

Карл Брюллов

начал

рисовать очень рано, Отец

обратил внимание на аго способности, заставлял ко-

пировать гравюры и рисовать с натуры различные

предметы.

Даже поступив в Академию, Брюллов про-

должал по вечерам работать под руководством отца.

В одном из писем к отцу художник вспоминал, как

вечером,

при свече, он копировал с гравюры плафон

Сикстинской

капеллы работы Микеланджело.

В 1809 году Брюллов поступил в Академию

художеств; он работал у Егорова и Шебуева и

в течение всех лет обучения занимался под

руководством

Андрея Иванова, который сумел

развить богатое природное дарование учени-

ка,

воспитав в нем уверенность в рисунке,

способность

рисовать на память человеческую

фигуру в

любых

положениях и поворотах, лю-

бовь к композиционным упражнениям.

Совет Академии постоянно отмечал работы

Брюллова как выдающиеся.

В 1819 году в классе Андрея Иванова

была

«поставлена»

в качестве задания для живопис-

цев мужская фигура — полулежащий юноша,

наклонившийся над водой. В обычае Академии

были такие тематические постановки: натур-

щик,

упавший на спину, изображал собою уби-

того

Авеля

или разбившегося в падении Икара

и

т. д. Натурщика, вероятно, сам преподаватель

предложил трактовать как Нарцисса, смотря-

щегося

в воду. Но Брюллов не удовлетворился

только тем, что он увидел и

смог

изобразить

в стенах Академии, Решив изобразить фигуру

Нарцисса в окружении пейзажа, он пошел

в Строгановский сад на Черной речке, и его

воображение населило густые заросли сада

мифологическими

образами, глаза художника

заметили множество живых деталей:

лучи

солнца, пробивающиеся сквозь листву, листок,

упавший на поверхность воды и резко обозна-

чивший ее гладь. Академический этюд с на-

турщика превратился в законченную карти-

ну

«Нарцисс»

(1819, ГРМ). Произведение

это

уже заключало в себе тему общения чело-

века и природы, тему, ставшую одной из

главных в творчестве художника.

В 1821 году как «программу» — конкурсную

картину на Малую золотую медаль — Брюллов

написал

«Явление

Аврааму трех анге-

лов у дубаМамврийского» (ГРМ). Уже

в этой ранней работе сказалось очень важное

свойство

художника как композитора. Брюл-

лов нашел гармоническое равновесие между

человеческими фигурами и пейзажем. Не-

сколько

театральная фигура Авраама исполне-

на величия, чему способствуют великолепные

складки

его широкого одеяния. Ангелы, пре-

красные и грациозные, изображены как путни-

ки

отдыхающие после длинного странствия, на

которое

намекает расстилающаяся на втором

плане долина. Один из них снимает сандалию.

Его естественные, наблюденные в натуре же-

сты сообщают сцене человеческую теплоту.

Однако мы не должны заблуждаться насчет

якобы волшебной легкости работы Брюллова.

Например,

по свидетельству современников,

только что названную картину он переделывал

до восьми раз. Многим портретам также пред-

шествует значительное число композиционных

набросков,

рисунков деталей, эскизов и этю-

дов маслом.

После окончания Академии, еще до отъезда

в 1822 году за границу, Брюллов написал по за-

казу

Общества поощрения художников про-

грамму

«Эдип

и Антигона»

{1821,

Тюмен-

ский

областной краеведческий музей) на тему

одноименной трагедии Озерова. С поразитель-

ной

силой в

«Эдипе»

выражена идея самозаб-

венной любви. Эта идея расцветет через десять

лет во множестве отдельных эпизодов «По-

следнего дня Помпеи».

Картина,

вероятно,

была

навеяна театраль-

ной

постановкой, но ни в типах лиц, ни в дви-

жениях фигур не ощущается никакого теат-

рального преувеличения.

Уже в ранние годы Брюллов обнаруживает чрез-

вычайное разнообразие художественных интересов.

Он пишет театральные декорации и занавесы, сочи-

няет костюмы, занимается литографией и скульпту-

рой.

Ему всегда было присуще повышенное чувство

формы. Художник развивает это чувство, изучая пла-

стику

не только теоретически, не только путем сри-

совывания статуй, но и практически, занимаясь

лепкой.

Уже ранние картины поражают пластичностью.

Занятия скульптурой помогали не только в освоении

пластической формы, но и в решении композиционных

задач.

Еще до отъезда за границу Брюллов

начал

заниматься портретом, к которому едва ли мог

привить вкус непосредственный учитель Анд-

рей

Иванов, всю жизнь считавший искусство

портрета недостойным занятием для

истори-

ческого

живописца. Здесь совершенно пра-

вильно видеть то общее тяготение к портрет-

ной

живописи, которое в

начале

века заставило

перейти

Кипренского, так успешно начавшего

путь исторического живописца, от историче-

ской

живописи к портрету. Возможно предпо-

ложить и непосредственное влияние Кипрен-

ского

на Брюллова, настолько близки ранние

портреты Брюллова к тем, которые были напи-

250 РАЗДЕЛ

ДЕВЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

саны Кипренским еще до его путешествия за

границу.

До

нас дошли далеко не асе ранние портре-

ты Брюллова. Так, из трех портретов семьи

скульптора Рамазанова сохранился только

портрет

А. Н, Рамазанова (1821—1822,

ГТГ) — отца скульптора, преподававшего танцы

ученикам Академии художеств. Совершенно

очевидна связь этого произведения с портрет-

ным творчеством Кипренского. Оно также от-

личается непринужденностью позы портрети-

руемого

лица. Наклон головы и жест обнару-

живают живость характера Рамазанова; улыбка

молодит его лицо. Светло-серый цвет фона

включен в общий живописный тон портрета.

До

нас дошли также портреты супру-

гов

П. А. и М. А, Кикимых (1821—1822,

ГТГ). В портрете П. А. Кикина виден смелый,

решительный характер модели. Полон жен-

ственного

обаяния портрет

Кикиной.

Так через портретные работы началось осво-

бождение Брюллова от холодной абстракции

академизма.

Кикин,

бывший одним из основателей Общества

поощрения художников, помог Брюллову получить за

счет общества длительную командировку в Италию,

в чем ему отказало руководство Академии художеств,

несмотря на то что он был наиболее талантливым из

всех оканчивающих ее тогда учеников. Это странное

обстоятельство объясняется тем, что незадолго до

окончания Академии Брюллов решительно поссорился

с академическим начальством, которое и не замед-

лило затормозить вопрос о его заграничной поездке.

В 1822 году Карл Брюллов отправился за

границу

вместе с братом Александром.

Путь

их

лежал

через Германию и Австрию, В Герма-

нии

Карл написал несколько портретов. В Бава-

рии

ему пришлось писать членов баварского

правительства и представителей местной зна-

ти.

Ни один из этих портретов нам не известен.

Когда,

наконец, Брюллов приехал в Рим, то

на него посыпались заказы.

Слава

замечатель-

ного

портретиста предшествовала его приезду.

Инструкция предписывала Брюллову (как и всем

другим

пенсионерам) представить на суд Общества

поощрения художников сначала небольшую картину

на свободно избранную тему, а затем капитальное

полотно. Кроме

того,

также в согласии с инструкцией,

художник должен был сделать копию с одного из

классических произведений итальянской живописи.

Цель

этой последней работы состояла в том, чтобы

дать возможность молодым художникам практически

изучить живопись какого-либо из великих мастеров

прошлого.

Кроме этой цели, копии служили для по-

полнения Музея Академии художеств.

Брюллов остановился на «Афинской

школе»

Рафаэ-

ля {1823—1827, Научно-исследовательский музей Ака-

демии

художеств

СССР,

Ленинград), которую

скопи-

ровал в короткий срок с предельным совершенством

в смысле близости к оригиналу, что было засвиде-

тельствовано рядом тогдашних художественных авто-

ритетов.

Помимо выполнения этой большой, офи-

циально предписанной программы, Брюллов

уделял

много времени портретам, работая в

этой

области с огромным успехом и очевидной

внутренней заинтересованностью. Среди них

наиболее замечателен портрет А. Н. Льво-

ва (1824, ГТГ), отличающийся четкостью пла-

стической

формы. В 1828 году художник напи-

сал портрет музыканта и

компози-

тора М. Ю. Виельгорского {Государст-

венный художественный музей

БССР,

Минск),

в 1830 году — портрет в рост великой

княгини

Елены

Павловны

с до-

черью (ГРМ).

Весьма важное принципиальное значение для

эволюции портретного творчества Брюллова

имеет портрет детей графа Л. П. Вит-

генштейна с няней-итальянкой, купающих-

ся в лесном водоеме (1832, местонахождение

неизвестно).

Удачно

схвачены непринужденные

движения детей. Они как бы отражают состоя-

ние природы, теплой воды, воздуха, прохлад-

ной

тени леса. Не менее интересно и то, что

центральное положение в композиции

зани-

мает итальянка няня. В этом сказалось не

только восхищение красотой женщины, но и

смелость художника, поставившего девушку

из

народа в центре портрета титулованных

младенцев.

Следует отметить, что портрет этот входит в

большую группу брюлловских работ, в кото-

рых существенную роль играет пейзаж.

Еще в 1823 году, вскоре по приезде в Ита-

лию, Брюллов написал «Итальянское у т-

р

о» (местонахождение неизвестно). Решаю-

щую роль играет освещение, о чем писал сам

художник, в следующих словах характеризуя

поставленную перед собой задачу: «Я освещал

модель на солнце, предположив освещение

сзади,

так, что лицо и грудь в тени и рефлек-

тируются от фонтана, освещенного солнцем,

что делает все тени гораздо приятнее в срав-

нении с простым освещением из окна». Так, в

этой

пленэрной постановке художник снова

обратился к теме связи человека с природой.

В дальнейшем особенно ясным становится его

отношение к пейзажу, который никогда им не

трактуется как безразличный фон, но всегда

является средой, непосредственно воздейст-

вующей на человека.

Вслед за «Итальянским утром» Брюллов на-

писал «Д евушку, собирающую вино-

град

в о к р ее т н ос т я х Н е а п о л я» (1827,

ГРМ), картину, в которой пейзаж имеет решаю-

щее значение. В том же году он создает

«Итальянский

полдень»

(ГРМ, ил. 320;

уменьшенный, вероятно, написанный позднее,

более цельный в живописном отношении ва-

риант находится в ГТГ).

«Для

вернейшего рас-

положения теней и света я работаю сию кар-

тину под настоящим виноградником в саду»,—

писал Брюллов об этом произведении, подчер-

кивая,

что создавал его на открытом воздухе.

Содержание картины составляет чувственное

РАЗДЕЛ

ДЕВЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

251

ощущение природы: полуденного жара и про-

хладной тени, жажды и предвкушения вкуса

винограда. Это однофигурная композиция, в

которой

ярко выражено душевное состояние

человека. Последним она выгодно отличается

от картины «Девушка, собирающая виноград в

окрестностях

Неаполя».

Картина представляет собой высшую точку,

достигнутую Брюлловым в этой группе работ,

развивающих тему взаимодействия человека и

природы.

Работа над подобными произведе-

ниями связана была, конечно, с неустанным

изучением природы.

Когда

в 1828 году «Итальянский

полдень»

появился на выставке в Петербурге, то строгие

критики

академического толка заявили в пись-

ме к Брюллову (от имени Общества поощре-

ния художников), что взятая модель имеет

«соразмерности» не столько «изящные», сколь

«приятные», далекие от классических идеалов.

Ответ комитету общества замечателен: «При-

чиной моей погрешности,— писал художник,—

было желание отличить сию картину и самим

отличием форм от первой картины, представ-

ляющей подобный же предмет; находя же, что

правильные формы всех между собою сход-

ствуют, как то особенно заметно в статуях, где

сия чистота форм необходима, и что в картине

посредством красок, освещения и перспективы

художник приближается более к натуре и

имеет некоторое право иногда отступить от

условной красоты форм, я решился искать того

предположенного разнообразия в тех формах

простой

натуры, которые нам чаще встречают-

ся и нередко даже более нравятся, нежели

строгая красота статуй».

В словах художника содержится понимание

специфики живописи, понимание новых требо-

ваний,

предъявляемых к искусству временем.

Слова

Брюллова показывают, как глубоко

сумел он уже тогда проникнуть в самое су-

щество живописи, благотворно почувствовать

грань,

отделяющую ее от скульптуры. Эти

взгляды, столь противоречащие установкам

Академии, могли зародиться уже тогда, когда

художник почувствовал потребность окружить

пейзажем фигуру Нарцисса.

Неоднократно Брюллов рисовал народные

праздники,

передавая грацию и ритм движе-

ний,

самозабвенное упоение танцами. Это осо-

бенно убедительно выражено в картине

«Пляска

перед ос т е р и е й» (1828—1830,

частное собрание, Москва). В одном из альбо-

мов Третьяковской галереи сохранился

закон-

ченный акварельный

эскиз

картины,

где

все полно захватывающего движения, тем-

перамента, естественной красоты. Вся веселая

сцена сдобрена юмором; забавна фигура хо-

зяина остерии, торжественно спускающегося с

лестницы с

бутылью

на голове; на вытянутых

руках он горделиво и осторожно несет боль-

шие блюда, наполненные снедью.

Для всех жанровых картин Брюллова харак-

терны демократичность сюжетов и не только

сюжетная, но и композиционная неповтори-

мость каждой из них. Яркость образов свиде-

тельствует о том, что художник всегда увле-

кался темой и не скупился насыщать

компози-

ции наблюдениями натуры. Получив несколько

небольших картин, Общество поощрения ху-

дожников выразило надежду, что, сделав ко-

пию с «Афинской

школы»

и жанровые карти-

ны,

Брюллов создаст, наконец, и капитальное

историческое полотно. Общество предлагало

ряд тем, от которых он отказывался, выдвинув

встречное предложение. Во время посещения

Помпеи Брюллов увидел фреску, сохранив-

шуюся на стене одного из домов. Там

была

изображена гибель Гиласа, увлекаемого ним-

фами в пучину вод. Так родился замысел кар-

тины

«Гил

ас и нимфы». Древний миф о

Гиласе содержит в себе мысль о коварстве

сил природы, очаровывающих и в конце кон-

цов губящих человека.

Очевидно, однако, Брюллов сам оставил эту

работу, потому что его новая тема,

«Послед-

ний день Помпеи», содержала в себе диамет-

рально противоположную

«Гиласу»

мысль о

победе человека над силами природы. Эта но-

вая, грандиозная тема, очевидно, увлекла

художника не только своей эффектностью, не

только многолюдством, но и возможностью

показать в момент буйства слепых сил приро-

ды торжество благородных душевных качеств

человека.

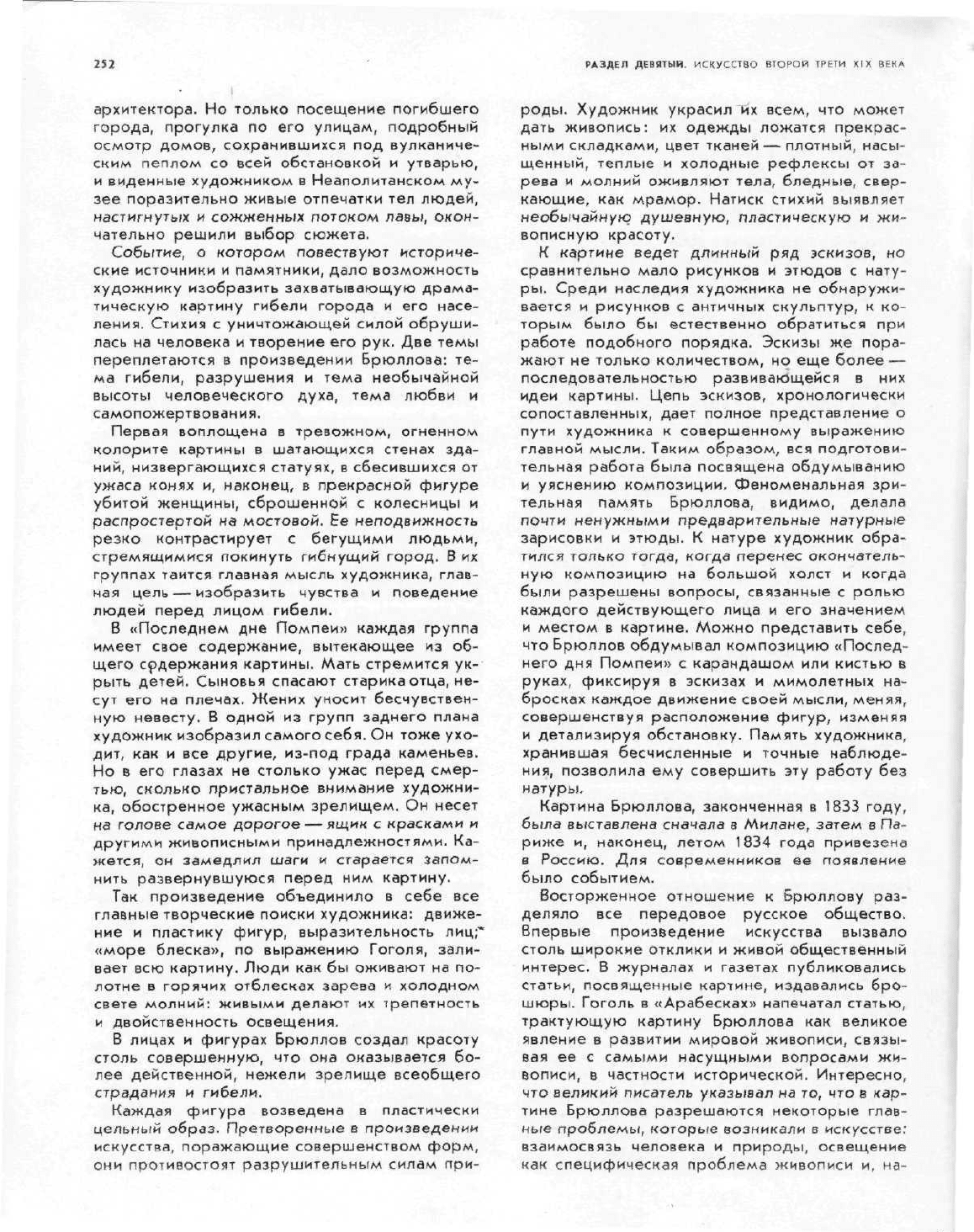

Первая мысль картины «Последний

день Помпеи» (1830—1833, ГРМ, ил. 314,

315) относится к 1827 году. По мнению Герце-

на, картина, в которой представлена «дикая,

неразумная сила, губящая людей»,

была

вдох-

новлена Петербургом. Возможно, что здесь

действительно отразились чувства и мысли рус-

ских

людей, порожденные разгромом восста-

ния декабристов. В пользу этого свидетель-

ствует независимость политических взглядов

Брюллова, о которых можно судить по пись-

мам и многочисленным фактам творческой

биографии художника. Вернее, однако, что за-

мысел картины отражает, хотя и достаточно от-

даленно, ту общую атмосферу совершающих-

ся и назревающих исторических сдвигов, кото-

рая царила в Европе, где 20-е годы были озна-

менованы революционными выступлениями в

Испании,

Италии, России, национально-осво-

бодительной войной в Греции, нарастанием ре-

волюционного движения во

Франции.

В 1827 году художник впервые посетил Пом-

пею,

город,

погибший в 79 году нашей эры при

извержении Везувия. О Помпее Брюллов слы-

шал рассказы от своего брата Александра —

2S2

РАЗДЕЛ

ДЕВЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

архитектора. Но только посещение погибшего

города,

прогулка по его улицам, подробный

осмотр

домов, сохранившихся под вулканиче-

ским

пеплом со всей обстановкой и утварью,

и

виденные художником в Неаполитанском му-

зее

поразительно живые отпечатки тел людей,

настигнутых и сожженных потоком лавы,

окон-

чательно

решили выбор сюжета.

Событие, о котором повествуют историче-

ские

источники и памятники, дало возможность

художнику изобразить захватывающую драма-

тическую картину гибели города и его насе-

ления. Стихия с уничтожающей силой обруши-

лась на человека и творение его рук. Две темы

переплетаются в произведении Брюллова: те-

ма гибели, разрушения и тема необычайной

высоты человеческого духа, тема любви и

самопожертвования.

Первая воплощена в тревожном, огненном

колорите картины в шатающихся стенах зда-

ний,

низвергающихся статуях, в сбесившихся от

ужаса конях и, наконец, в прекрасной фигуре

убитой женщины, сброшенной с колесницы и

распростертой

на мостовой. Ее неподвижность

резко

контрастирует с бегущими людьми,

стремящимися

покинуть гибнущий

город.

В их

группах таится главная мысль художника, глав-

ная цель — изобразить чувства и поведение

людей перед лицом гибели.

В «Последнем дне Помпеи» каждая группа

имеет свое содержание, вытекающее из об-

щего

содержания картины. Мать стремится ук-

рыть детей. Сыновья спасают старика отца, не-

сут его на

плечах.

Жених уносит бесчувствен-

ную невесту. В одной из групп заднего плана

художник изобразил самого себя. Он тоже ухо-

дит,

как и все другие, из-под града каменьев.

Но в его глазах не столько ужас перед

смер-

тью, сколько пристальное внимание художни-

ка,

обостренное ужасным зрелищем. Он несет

на голове самое дорогое — ящик с красками и

другими

живописными принадлежностями. Ка-

жется,

он замедлил шаги и старается

запом-

нить развернувшуюся перед ним картину.

Так произведение объединило в себе все

главные творческие поиски художника: движе-

ние и пластику фигур, выразительность лиц;*

«море блеска», по выражению Гоголя, зали-

вает всю картину. Люди как бы оживают на по-

лотне в горячих отблесках зарева и холодном

свете молний: живыми делают их трепетность

и

двойственность освещения.

В лицах и фигурах Брюллов создал красоту

столь совершенную, что она оказывается бо-

лее действенной, нежели зрелище всеобщего

страдания и гибели.

Каждая фигура возведена в пластически

цельный образ. Претворенные в произведении

искусства,

поражающие совершенством форм,

они

противостоят разрушительным силам при-

роды.

Художник украсил их

всем,

что может

дать живопись: их одежды ложатся прекрас-

ными складками, цвет тканей — плотный, насы-

щенный,

теплые и холодные рефлексы от за-

рева и молний оживляют тела, бледные, свер-

кающие,

как мрамор. Натиск стихий

выявляет

необычайную душевную, пластическую и жи-

вописную красоту.

К

картине ведет длинный ряд

эскизов,

но

сравнительно мало рисунков и этюдов с нату-

ры.

Среди наследия художника не обнаружи-

вается и рисунков с античных скульптур, к ко-

торым было бы естественно обратиться при

работе подобного порядка. Эскизы же пора-

жают не только количеством, но еще более —

последовательностью развивающейся в них

идеи картины. Цепь

эскизов,

хронологически

сопоставленных, дает полное представление о

пути художника к совершенному выражению

главной мысли. Таким образом, вся подготови-

тельная

работа

была

посвящена обдумыванию

и

уяснению

композиции.

Феноменальная зри-

тельная

память Брюллова, видимо,

делала

почти ненужными предварительные натурные

зарисовки

и этюды. К натуре художник обра-

тился только тогда, когда перенес окончатель-

ную композицию на большой холст и когда

были разрешены вопросы, связанные с ролью

каждого

действующего лица и его значением

и

местом в картине. Можно представить себе,

что Брюллов обдумывал композицию

«Послед-

него

дня Помпеи» с карандашом или кистью в

руках, фиксируя в эскизах и мимолетных на-

бросках

каждое движение своей мысли, меняя,

совершенствуя расположение фигур, изменяя

и

детализируя обстановку. Память художника,

хранившая бесчисленные и точные наблюде-

ния,

позволила ему совершить эту работу без

натуры.

Картина Брюллова, законченная в 1833 году,

была

выставлена сначала в Милане, затем в Па-

риже

и, наконец, летом 1834 года привезена

в Россию. Для современников ее появление

было событием.

Восторженное отношение к Брюллову раз-

деляло

все передовое русское общество.

Впервые произведение искусства вызвало

столь широкие отклики и живой общественный

интерес.

В журналах и газетах публиковались

статьи,

посвященные картине, издавались бро-

шюры.

Гоголь в

«Арабесках»

напечатал

статью,

трактующую картину Брюллова как великое

явление в развитии мировой живописи, связы-

вая ее с самыми насущными вопросами жи-

вописи,

в частности исторической. Интересно,

что великий писатель указывал на то, что в кар-

тине Брюллова разрешаются некоторые глав-

ные проблемы, которые возникали в искусстве:

взаимосвязь

человека и природы, освещение

как

специфическая проблема живописи и, на-

РАЗДЕЛ

ДЕВЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

253

конец,

композиция сложной исторической кар-

тины,

в которой главным принципом

являет-

ся разделение действующих лиц на группы,

объединенные общим содержанием.

Несмотря на шумный успех произведения,

сам

художник вовсе не спешил возвращаться

в Петербург.

Только

после категорического

предписания Академии он

начал

собираться в

путь. Одно обстоятельство помогло ему не

только продолжить пребывание за границей,

но и увидеть Грецию и Турцию, к чему он стре-

мился.

В Риме жил русский аристократ В. П. Да-

выдов, который затеял художественно-архео-

логическую экспедицию к берегам Греции и

Малой Азии. Экспедиция состояла из ученого-

эпиграфиста,

архитектора, художника и, нако-

нец,

самого ее инициатора, который и руково-

дил всей работой; он определил маршрут экс-

педиции

и наметил памятники, которые пред-

полагалось исследовать и отразить в рисунках

и

описаниях.

Нужно принять во внимание, что к

началу

30-х годов XIX века интерес к классическому

искусству

уже значительно остыл. Греция тог-

да воспринималась уже не столько как отечест-

во классики, сколько как страна, где занялась

новая заря свободы. Романтическая тень Бай-

рона,

за десять лет перед тем погибшего в

Миссолонги,

призывала к горячему сочувствию

борьбе за свободу, которую

вела

Греция,

Стоит вспомнить, как

волновала

эта освободи-

тельная

война Пушкина, как призывно звучат

строки

его стихов, прозы и писем, где гово-

рится

о событиях в Греции.

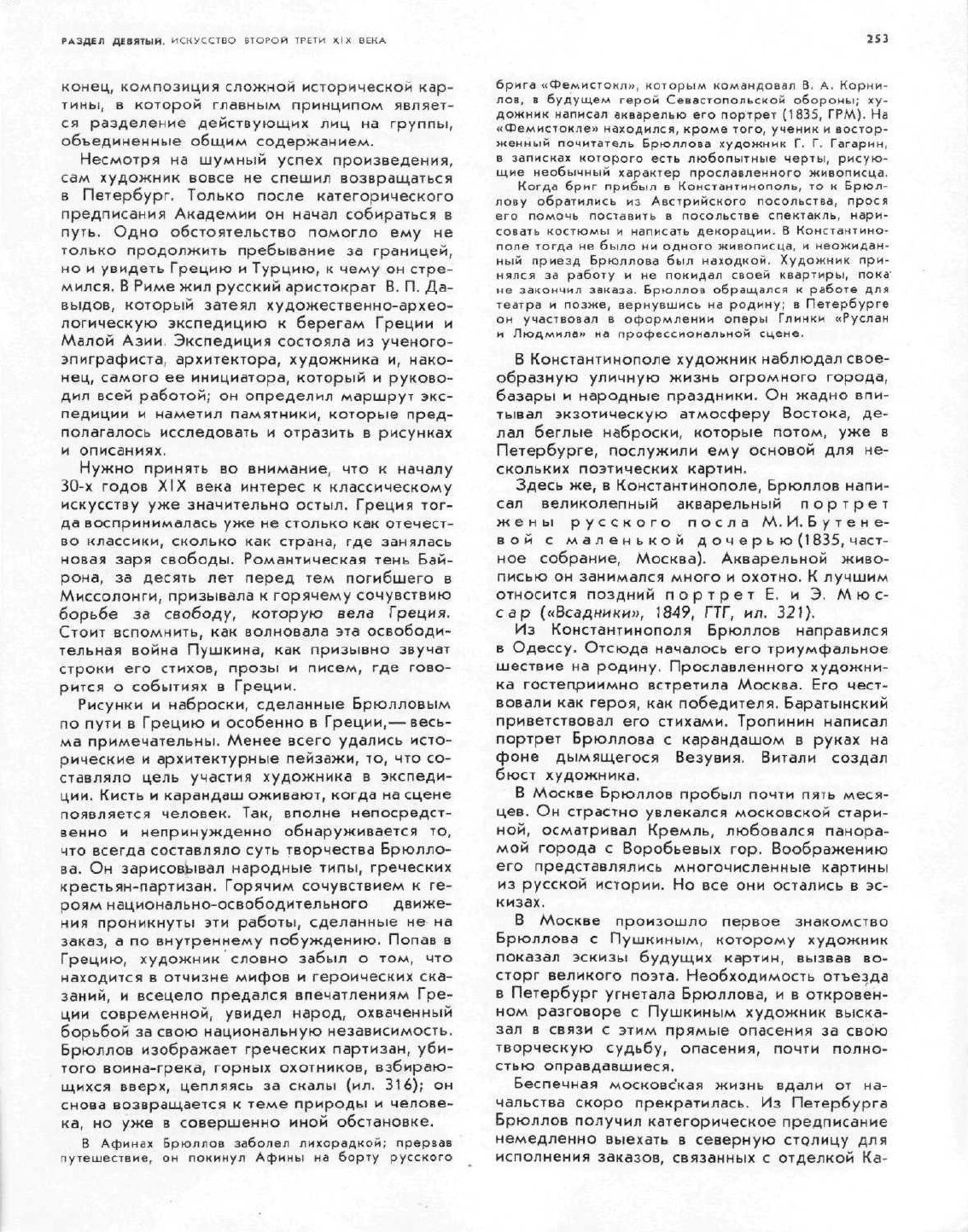

Рисунки и наброски, сделанные Брюлловым

по

пути в Грецию и особенно в Греции,— весь-

ма примечательны. Менее всего удались исто-

рические

и архитектурные пейзажи, то, что со-

ставляло

цель

участия художника в экспеди-

ции.

Кисть и карандаш оживают, когда на сцене

появляется человек. Так, вполне непосредст-

венно и непринужденно обнаруживается то,

что всегда составляло суть творчества Брюлло-

ва. Он зарисовывал народные типы, греческих

крестьян-партизан.

Горячим сочувствием к ге-

роям

национально-освободительного движе-

ния проникнуты эти работы, сделанные не на

заказ,

а по внутреннему побуждению. Попав в

Грецию,

художник словно

забыл

о том, что

находится в отчизне мифов и героических ска-

заний,

и всецело предался впечатлениям Гре-

ции

современной,

увидел

народ,

охваченный

борьбой за свою национальную независимость.

Брюллов изображает греческих партизан, уби-

того

воина-грека, горных охотников, взбираю-

щихся вверх, цепляясь за скалы (ил. 316); он

снова возвращается к теме природы и челове-

ка,

но уже в совершенно иной обстановке.

В

Афинах

Брюллов заболел лихорадкой; прервав

путешествие, он покинул

Афины

на борту русского

брига

«Фемистокл», которым командовал В. А. Корни-

лов, в будущем герой Севастопольской обороны; ху-

дожник

написал акварелью его портрет (1835, ГРМ). На

«Фемистокле» находился, кроме того, ученик и востор-

женный почитатель Брюллова художник Г. Г. Гагарин,

в записках которого есть любопытные черты, рисую-

щие необычный характер прославленного живописца.

Когда

бриг прибыл в Константинополь, то к Брюл-

лову

обратились из Австрийского посольства, прося

его

помочь поставить в посольстве спектакль, нари-

совать костюмы и написать декорации. В Константино-

поле тогда не

было

ни одного живописца, и неожидан-

ный приезд Брюллова был находкой. Художник при-

нялся

за работу и не покидал своей квартиры, пока'

не закончил заказа. Брюллов обращался к работе для

театра и позже, вернувшись на родину; в Петербурге

он

участвовал

в оформлении оперы Глинки

«Руслан

и

Людмила»

ив профессиональной сцене.

В Константинополе художник

наблюдал

свое-

образную

уличную

жизнь огромного города,

базары и народные праздники. Он жадно впи-

тывал

экзотическую атмосферу Востока, де-

лал беглые наброски, которые потом, уже в

Петербурге, послужили ему основой для не-

скольких поэтических картин.

Здесь

же, в Константинополе, Брюллов напи-

сал великолепный акварельный портрет

жены русского посла М. И. Бутене-

вой с маленькой дочерью(1835, част-

ное собрание, Москва). Акварельной живо-

писью

он занимался много и охотно. К лучшим

относится

поздний портрет Е. и Э. Мюс-

сар

(«Всадники», 1849, ГТГ, ил. 321),

Из

Константинополя Брюллов направился

в Одессу. Отсюда

началось

его триумфальное

шествие на родину. Прославленного художни-

ка

гостеприимно встретила Москва. Его чест-

вовали

как героя, как победителя. Баратынский

приветствовал его стихами. Тропинин написал

портрет

Брюллова с карандашом в руках на

фоне

дымящегося Везувия. Витали создал

бюст

художника.

В Москве Брюллов пробыл почти пять меся-

цев.

Он страстно

увлекался

московской стари-

ной,

осматривал Кремль, любовался панора-

мой

города с Воробьевых гор. Воображению

его

представлялись многочисленные картины

из

русской истории. Но все они остались в эс-

кизах.

В Москве произошло первое знакомство

Брюллова с Пушкиным, которому художник

показал эскизы будущих картин, вызвав во-

сторг

великого поэта. Необходимость отъезда

в Петербург угнетала Брюллова, и в откровен-

ном

разговоре с Пушкиным художник выска-

зал в связи с этим прямые опасения за свою

творческую судьбу, опасения, почти полно-

стью оправдавшиеся.

Беспечная московская жизнь

вдали

от на-

чальства

скоро прекратилась. Из Петербурга

Брюллов

получил

категорическое предписание

немедленно

выехать

в северную столицу для

исполнения заказов, связанных с отделкой Ка-

254

РАЗДЕЛ

ДЕВЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ТРЕТИ Х!Х ЙЕНА

занского

и строившегося Исаакиевского собо-

ров и занятия профессорского места в Акаде-

мии

художеств. В мае 1836 года он приехал,

наконец, в Петербург. И здесь также начались

торжества: был устроен великолепный празд-

ник

в здании самой Академии около прослав-

ленной картины. Брюллов был торжественно

провозглашен первым художником России,

мировым гением, сравнявшимся со всеми ве-

ликими художниками мира.

Он был назначен профессором Академии и

сразу

занял там самое выдающееся положе-

ние.

Он покорил всех — и учеников, и учите-

лей;

его мастерская не вмещала желавших у

него

учиться.

Как

уже сказано выше, Брюллов получил

ряд церковных заказов. Для Казанского собо-

ра должен был написать образ «Вознесе-

ние Богоматери» (ГРМ), в Исаакиевском

ему поручили важнейшие части

росписи,

в том

числе огромный

плафон

в куполе.

Брюллов предавался работе

с

невыразимым жаром,

чуть

не

падая

от

усталости

и

удивляя всех неослабной

энергией

своего творчества. Точность

и

быстрота

в

работе были поразительны, фантазия неистощима;

казалось,

что

утомлялся

он

только физически.

В мастерской непрерывно толпились самые

раз-

нообразные люди, жаждавшие общаться

с

гением,

ловить

его

афоризмы, созерцать

его

творения

и

даже

наблюдать

за тем, как он

работает. Императорский

двор,

сановники, богачи

и

светские дамы умоляли,

что-

бы «Великий

«Карл»

удостоил написать

их

портреты.

В Петербурге Брюллов поставил себя неза-

висимо.

Он уклонился от заказа на портрет

Николая !, а

начав

писать царицу с дочерьми,

так и не пошел дальше отдельных этюдов.

Оппозиционные настроения Брюллова не

подлежат никакому сомнению. Близость с

Пушкиным, композитором Глинкой, живое уча-

стие в судьбе Шевченко, Федотова, многих

своих учеников и просто бедных художников,

особенно крепостных, случайно встретившихся

на пути,— все эти черты рисуют человеческий

облик Брюллова.

В большой исторической картине

«Осада

Пскова польским королем

Стефа-

ном Баторием в 1581 году» (1839—

1843,

ГТГ;

эскиз

к картине — в ГРМ) он

хотел

превзойти

самого себя. Однако работа над

«Осадой

Пскова» постоянно нарушалась вме-

шательством официальных советников и скоро

превратилась в

«досаду

от Пскова»; не

закон-

чив картину, художник использовал ее как пе-

регородку

в своей мастерской.

С невероятной быстротой писал он портреты

и

создавал сложные композиции на религиоз-

ные темы. Вместе с тем Брюллов постепенно

остывал к исторической живописи. Он даже и

не пытался перевести на большое полотно

«Нашествие Гензериха на Ри м», ос-

тавшееся в эскизе (1833—1835, ГТГ). Историче-

ских

картин он вообще впоследствии не зате-

вал, хотя альбомы его содержат множество

эскизов

исторических композиций. Линия жан-

ровой живописи, начавшаяся в Италии, в Пе-

тербурге продолжалась небольшими произве-

дениями на восточные темы. Так, им были со-

зданы посвященный памяти Пушкина «Б а х-

чисарайский

фонтан»

(1838—1849,

Всесоюзный музей А. С. Пушкина, г. Пушкин),

«О д а л и с к а», или

«Турчанка»

(1 837—

1840,

ГТГ), написанная с «русской рабы», в

судьбе которой Брюллов принял живое уча-

стие,

«Сладкие

воды близ Констан-

тинополя» (акварель, 1849, ГРМ). Восточная

нега нашла выражение в пряном колорите этих

картин,

весьма далеком, однако от колористи-

ческих открытий в картинах итальянского пе-

риода,

написанных на открытом воздухе.

Вся сила брюлловского ума, его знание лю-

дей,

умение понимать характер полностью

сохранились и даже возросли в портретной

живописи.

Портреты Брюллова — это живые

люди, воссозданные и закрепленные художни-

ком

с непревзойденным живописным мастер-

ством,

во всем многоразличии их характеров.

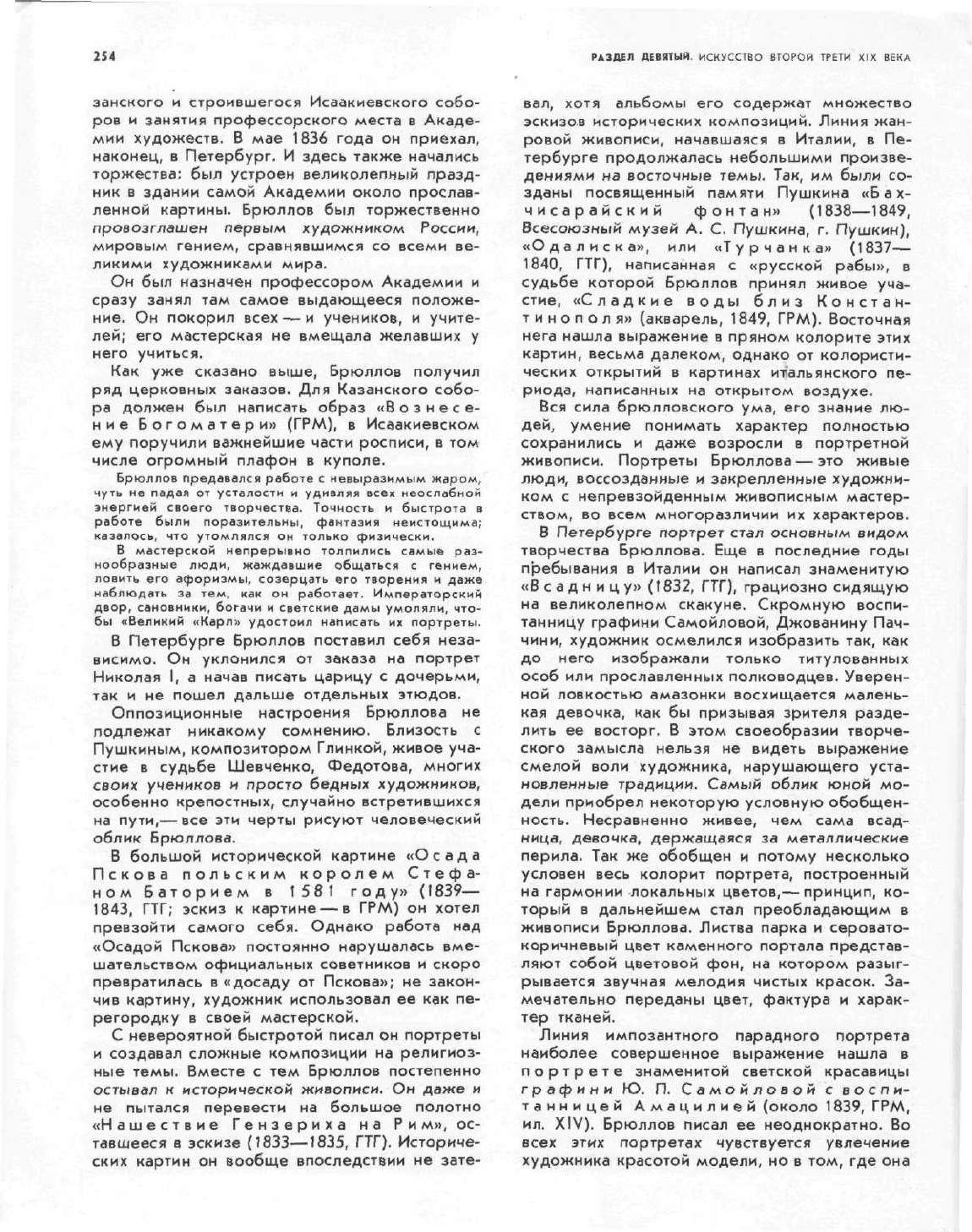

В Петербурге портрет стал основным видом

творчества Брюллова. Еще в последние годы

пребывания в Италии он написал знаменитую

«Всадницу»

(1832, ГТГ), грациозно сидящую

на великолепном скакуне. Скромную воспи-

танницу графини Самойловой, Джованину Пач-

чини,

художник осмелился изобразить так, как

до него изображали только титулованных

особ

или прославленных полководцев. Уверен-

ной ловкостью амазонки восхищается малень-

кая девочка, как бы призывая зрителя разде-

лить ее восторг. В этом своеобразии творче-

ского

замысла нельзя не видеть выражение

смелой воли художника, нарушающего уста-

новленные традиции. Самый облик юной мо-

дели приобрел некоторую условную обобщен-

ность. Несравненно живее, чем сама всад-

ница, девочка, держащаяся за металлические

перила. Так же обобщен и потому несколько

условен весь колорит портрета, построенный

на гармонии

локальных

цветов,— принцип, ко-

торый в дальнейшем стал преобладающим в

живописи

Брюллова. Листва парка и серовато-

коричневый цвет каменного портала представ-

ляют собой цветовой фон, на котором разыг-

рывается звучная мелодия чистых красок. За-

мечательно переданы цвет, фактура и харак-

тер тканей.

Линия импозантного парадного портрета

наиболее совершенное выражение нашла в

портрете знаменитой светской красавицы

графини Ю. П. Самойловой с воспи-

танницей Амацилией (около 1839, ГРМ,

ил.

XIV). Брюллов писал ее неоднократно. Во

всех этих портретах чувствуется увлечение

художника красотой модели, но в том, где она

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ТРЕТИ

XIX

8ЕКА

255

изображена удаляющейся

с

бала,

художник

дал

ее

образу

и не

менее ясное психологиче-

ское

истолкование. Горделивая осанка

жен-

щины, взгляд, устремленный поверх толпы,

снятая маска воспринимаются

как

вызов, бро-

шенный обществу. Гармония

локальных

цветов

здесь изумительна. Краски, переливаясь блес-

ком

самоцветов, выражают роскошь драго-

ценных материй. Фантастический маскарадный

костюм

поражает красотой.

Если

вспомнить,

что Брюллов

с

увлечением работал

для

театра

и,

несомненно, сочинял костюмы,

то

можно

предположить,

что и

этот

в

высшей степени

оригинальный

и

художественный костюм

Са-

мойловой создан Брюлловым. Красная драпи-

ровка

и

насыщенные тона тканей маскарадного

платья

оттеняют пластическую красоту лица,

обнаженных

плеч

и

особенно

руки,

спокойно

держащей маску.

Совсем иное содержание заключает

в

себе

портрет княгини

Е. П.

Салтыковой

(1837—1838, ГРМ).

Она

изображена сидящей

в

кресле

с

опахалом

из

павлиньих перьев

в

руке

и шкурой леопарда

под

ногами. Обилие

тро-

пических растений создает впечатление тепли-

цы,

подчеркивая искусственность всей обста-

новки,

и

молодая женщина, задумчивая

и

даже

грустная,

кажется пленницей.

Работая

над

портретами

во

время пребыва-

ния

в

Москве, Брюллов подчеркивал,

что он

не берет заказов,

а

пишет только друзей. Осо-

бенно интересны портреты скульптора

И.

П.

В

и т а л и

(около 1837, ГТГ),

А. А. П е р о в-

с

к о г о

(писатель

Антон

Погорельский,

1

836,

ГРМ)

и

поэта

А. К.

Толстого {1836, ГРМ).

Портрет юноши поэта

А. К.

Толстого замеча-

телен

композицией, построенной

на

свобод-

ном движении фигуры.

Сила

пластики здесь,

как

и во

«Всаднице»,

превалирует над психоло-

гической

характеристикой. Мягкая

белая

ткань

манжет резко подчеркивает кисти рук, взятых

в трудном ракурсе.

Следует

упомянуть о том, что Брюллов был выдаю-

щимся карикатуристом, хотя его карикатуры лишены

общественного звучания. Они изображают друзей

художника — Яненко, Глинку, отличавшегося малень-

ким

ростом, долговязого Нестора Кукольника. Черты,

подмеченные в карикатуре, не могли не просочиться

в портрет, но, сохраняясь в нем, они приобретают

серьезность, чуждую мимолетной насмешке.

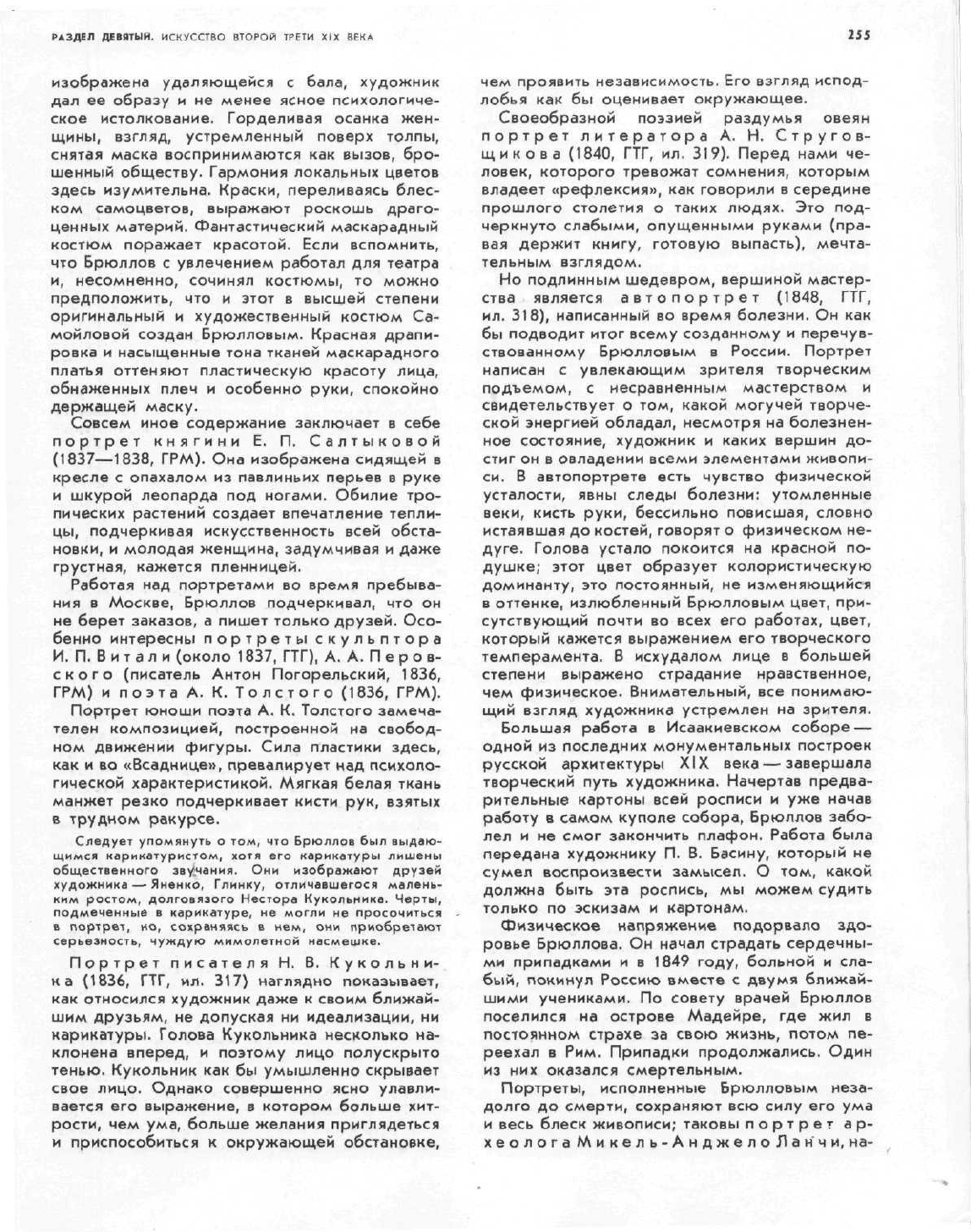

Портрет писателя

Н. В.

Кукольни-

ка

(1836,

ГТГ, ил. 317)

наглядно показывает,

как

относился художник даже

к

своим ближай-

шим друзьям,

не

допуская

ни

идеализации,

ни

карикатуры. Голова Кукольника несколько

на-

клонена вперед,

и

поэтому лицо полускрыто

тенью. Кукольник

как бы

умышленно скрывает

свое лицо. Однако совершенно ясно улавли-

вается

его

выражение,

в

котором больше

хит-

рости,

чем

ума, больше желания приглядеться

и приспособиться

к

окружающей обстановке,

чем проявить независимость. Его взгляд испод-

лобья

как бы

оценивает окружающее.

Своеобразной поэзией раздумья овеян

портрет литератора

А. Н.

Стругов-

щикова (1840,

ГТГ, ил.

319). Перед нами

че-

ловек, которого тревожат сомнения, которым

владеет

«рефлексия»,

как говорили

в

середине

прошлого столетия

о

таких

людях.

Это под-

черкнуто слабыми, опущенными руками (пра-

вая держит книгу, готовую выпасть), мечта-

тельным

взглядом.

Но подлинным шедевром, вершиной мастер-

ства

является

автопортрет (1848,

ГТГ,

ил.

318), написанный

во

время болезни.

Он как

бы подводит итог всему созданному

и

перечув-

ствованному Брюлловым

в

России. Портрет

написан

с

увлекающим зрителя творческим

подъемом,

с

несравненным мастерством

и

свидетельствует

о

том, какой могучей творче-

ской

энергией обладал, несмотря

на

болезнен-

ное состояние, художник

и

каких вершин

до-

стиг

он

в

овладении всеми элементами живопи-

си.

В

автопортрете есть чувство физической

усталости,

явны

следы болезни: утомленные

веки,

кисть

руки,

бессильно повисшая, словно

истаявшая до костей, говорят

о

физическом не-

дуге.

Голова устало покоится

на

красной

по-

душке; этот цвет образует колористическую

доминанту,

это

постоянный,

не

изменяющийся

в оттенке, излюбленный Брюлловым цвет, при-

сутствующий почти

во

всех

его

работах, цвет,

который кажется выражением его творческого

темперамента.

6

исхудалом лице

в

большей

степени выражено страдание нравственное,

чем физическое. Внимательный,

все

понимаю-

щий взгляд художника устремлен

на

зрителя.

Большая

работа

в

Исаакиевском соборе

—

одной

из

последних монументальных построек

русской

архитектуры

XIX

века

—

завершала

творческий путь художника.

Начертав

предва-

рительные картоны всей росписи

и уже

начав

работу

в

самом куполе собора, Брюллов забо-

лел

и не

смог закончить плафон.

Работа

была

передана художнику

П. В.

Васину, который

не

сумел воспроизвести замысел.

О

том, какой

должна

быть

эта

роспись,

мы

можем судить

только

по

эскизам

и

картонам.

Физическое

напряжение подорвало

здо-

ровье Брюллова.

Он

начал

страдать сердечны-

ми

припадками

и в

1849 году, больной

и сла-

бый,

покинул Россию вместе

с

двумя ближай-

шими учениками.

По

совету врачей Брюллов

поселился

на

острове Мадейре,

где жил в

постоянном страхе

за

свою жизнь, потом

пе-

реехал

в

Рим. Припадки продолжались. Один

из

них

оказался смертельным.

Портреты, исполненные Брюлловым неза-

долго

до

смерти, сохраняют всю силу его

ума

и весь блеск живописи; таковы портрет

ар-

хеолога Микель-АнджелоЛанчи, на-

256

РАЗДЕЛ

ДЕВЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ТРЕТИ

XIX

ВЕКА

писанный уже в Риме

(1851,

ГТГ), и портреты

семейства Титтони (находятся в Италии).

Эти произведения наполнены живым интере-

сом

художника к волевым, энергическим лич-

ностям.

Какая активность ума, пытливость мыс-

ли ученого во взгляде Ланчи! Какая воля,

энергия

и независимость в портрете Титтони!

Брюллов превосходно понимал, как дальше

должно идти развитие русского искусства; вы-

сокая

оценка Брюлловым работ П. А. Федото-

ва показывает, что он в полной мере понимал

значение живописи жанровой. Брюлловым бы-

ли одобрены опыты в бытовом жанре и худож-

ника

В. И. Штернберга, автора живых сценок

из

народной жизни Украины, близкого друга

Шевченко.

В Италии Брюллов написал несколь-

ко

бытовых сценок из жизни бедняков. Они от-

мечены огромным мастерством рисунка, но

это

только этюды.

Один из близких к Брюллову людей, его уче-

ник

А. Н.

Мокрицкий,

опубликовал воспомина-

ния,

дающие не только выразительный порт-

рет Брюллова, но, что еще важнее, единствен-

ный материал о его системе преподавания.

Брюллов

учил

передавать действительность

так, как ее видит человеческий глаз. Об этом

очень ясно сказано у

Мокрицкого.

Таким образом, то, на чем держалась преж-

няя академическая система, то есть исправле-

ние живой натуры по канонам, вытекающим из

образцов античного искусства, вовсе не

реко-

мендовалось Брюлловым, считавшим, что изу-

чение натуры есть главная основа обучения ис-

кусству.

Только приняв во внимание эти взгля-

ды,

можно понять, почему его профессорская

деятельность стала предпосылкой дальнейше-

го

развития реализма.

Брюллов раскрывал перед своими ученика-

ми

содержание натуры, умел заставить их не

только видеть, но и воспроизводить натуру на

бумаге или на холсте. То, что мы наблюдаем в

личном искусстве Брюллова, особенно в неко-

торых жанрах итальянского периода, и то, что

с такой могучей силой обнаруживается в его

портретах — любовь к действительности, реа-

листическое

начало

искусства,— было главным

и

в его преподавании. Тем не менее большин-

ство непосредственных учеников пошло все

же по линии внешнего подражания учителю,

умножая собой кадры «академических худож-

ников» (как, например, П. Н. Орлов).

Лишь сравнительно небольшая группа уче-

ников

и последователей Брюллова сумела

усвоить ценные стороны его творческого ме-

тода.

Так, одним из приватных учеников Брюллова

был Григорий Григорьевич Гагарин

(1810—1893),

одаренный художник, не про-

шедший систематического обучения в Акаде-

мии

(о нем см. также главу пятую).

Недостаточная штудировка натуры отзывается

дилетантизмом в его работах 30-х годов. Однако уже

в это время выявляется особая приверженность Гага-

рине

к бытовому жанру, на что, можно думать, на-

толкнул Гагарина не кто

ином,

как сам Брюллов.

Гагарин имел возможность наблюдать за тем, как ра-

ботает Брюллов, и вместе с ним путешествовал от

Афин

до Константинополя.

С

начала

40-х годов Гагарин служит на Кавказе,

где

дружит с Лермонтовым и много работает как ху-

дожник.

Можно сказать, что именно он открыл для

живописи

своеобразный быт кавказских народов.

Кавказские

рисунки:

«Группа в Кисловодске»

(1840,

ГРМ), отдельные пейзажи, типы казаков, солдат,

офицеров, горцев исполнены с большим мастерством.

Особенно замечательна

целая

галерея поэтических

женских

образов — грузинок и казачек. Участие в по-

ходах против горцев дало толчок развитию батальной

живописи

Гагарина, создавшего в зтой области зна-

чительные произведения («С р'ажение при

А х а т л и», 1841, ГРМ).

В бытовом жанре работал и другой ученик

Брюллова — Т. Г. Шевченко, а также замеча-

тельный рисовальщик, первый иллюстратор

«Мертвых

душ»

— А. А. Агин (см. главу пятую).

Все

названные ученики и последователи

Брюллова принадлежат к числу художников

30-х—40-х годов, действительно двинувших

русское

искусство вперед. Все они в той или

иной

мере сделали свой вклад в развитие бы-

товой живописи.

Среди учеников Брюллова было много пред-

ставителей национальных окраин царской Рос-

сии.

Выше уже говорилось о Т. Г, Шевченко,

великом певце украинского народа. У Брюлло-

ва учились украинцы Ф, Л. Ткаченко, Д. И. Бес-

перчий,

армянин Я, Н. Авнатамов, грузин

Г. И. Майсурадзе, поляки И. Станкевич, Ф. Го-

рецкий.

Вернувшись на родину, они содейство-

вали становлению и укреплению связей между

своим

национальным искусством и русской

художественной культурой. Многие из них, та-

кие,

как Бесперчий и Майсурадзе, в свою оче-

редь, становились педагогами, расширяя тем

самым границы воздействия художественного

метода, усвоенного в мастерской Брюллова.

Воздействие

Брюллова в русской живописи

распространялось не только на творчество его

прямых учеников. Выше уже говорилось о

влиянии Брюллова во второй половине 30-х—

в 40-х годах на некоторых венециановцев, в

частности,—

на портретное творчество Тыра-

нова и Зарянко (см. раздел восьмой, главу

восьмую).

Отпечаток брюлловской манеры

можно

увидеть в произведениях мастеров, по-

знакомившихся с его искусством в зрелом воз-

расте,

например у Тропинина. Большое влияние

имел корифей русской исторической живопи-

си

на Федотова. Заметно воздействие 6рюл~

ловского

портрета на творчество портретиста

Петра Захаровича Захарова (1816—

1852).

В лучшей его работе — портрет

Т. Н. Грановского (1 845, ГТГ) — подчеркну-

тая одухотворенность общего облика знамени-

РАЗДЕЛ

ДЕВЯТЫЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ТРЕТИ

XiX

ВЕКА

357

того

историка восходит к романтической тра-

диции портретного искусства. Вместе с тем

художник чрезвычайно внимателен ко всем

реальным оттенкам душевного склада модели;

образ Грановского

обладает

здесь большой

жизненной убедительностью.

Если

при жизни Брюллова оценка его твор-

чества

была

вполне единодушной и никто не

сомневался в подлинном значении наследия

мастера, то уже в 60-х годах XIX века наступил

резкий

перелом.

Главным

его выразителем

был Стасов. Правда, в одной из самых ранних

своих статей, написанных вскоре после смерти

Брюллова в результате посещения Италии и

изучения оставшегося там художественного

наследия Брюллова, Стасов выступает аполо-

гетом

его творчества. В его восторженных сло-

вах нет ни на йоту

критики.

Однако, когда Ста-

сов вернулся в Россию, он понял, что передо-

вое общественное движение предъявило к

искусству новые требования. С необычайной

патетикой Стасов поднял на щит национальную

жанровую живопись как непосредственно от-

вечающую потребностям нового времени, как

живопись, отражающую жизнь народа и слу-

жащую его интересам. Следующим логиче-

ским

шагом

было

отрицание

всего,

что

сделал

Брюллов как художник и как педагог Акаде-

мии.

В 60-х годах, в

пылу

напряженной борьбы

за

новое демократическое искусство, борьбы,

поглощавшей все существо критика, Стасов не

мог

остаться на позициях строго объективной

оценки творчества Брюллова; он признавал

достоинства лишь его портретного искусства.

Но в 80-е годы Стасов вновь отдает должное

историческому значению творчества Брюллова.

Высокую оценку наследие Брюллова полу-

чило

у крупнейших мастеров демократическо-

го

реализма второй половины XIX века —

Й. Н. Ге, И. Н.

Крамского,

И. Е. Репина.

Конец 20-х—40-е годы являются временем

расцвета акварельного портрета, сменившего

карандашный, широко распространенный в на-

чале

столетия, и; миниатюру на

кости,

полу-

чившую распространение еще в XVI11 веке.

В технике акварели исполнены многочислен-

ные портреты 20-х — 30-х годов архитектора

А. П. Брюллова (см. главу восьмую), вир-

туозные по исполнению, но несколько холод-

ные. Типичен для него известный портрет

Н. Н. Пушкиной, жены поэта

(1830—1831,

Музей-квартира А. С. Пушкина, Ленинград).

Славу

лучшего мастера акварельного портрета

своего

времени разделил с Карлом Брюлловым

ПетрФедоровичСоколов (1791—1848).

Воспитанник Академии художеств, он в

1

839 го-

ду был избран в ее члены. Не проникая глубоко

в душевный мир модели, Соколов создавал

поэтический,

изящный и вместе с тем достаточ-

но близкий действительности портретный об-

раз.

Его ранние акварели близки по манере ми-

ниатюре на кости — портретдекабриста

Н. М. Муравьева (1824, Всесоюзный музей

А. С. Пушкина, г. Пушкин). В портретах конца

20-х—30-х годов Соколов, подобно Карлу

Брюллову, пишет главным образом чистой ак-

варелью, легко, прозрачным слоем положен-

ной на бумагу, отмечая лишь некоторые дета-

ли белилами или лаком. Таков портрет же-

ны скульптора Витали (1838, ГТГ).

В 40-х годах художник тяготеет к более гу-

стому письму, подчеркнутой объемности фор-

мы:

при этом специфика акварельной техники

несколько теряется — портрет И. И. Клодт

(1845,

ГТГ). В конце 40-х —

начале

60-х годов

тип акварельного камерного портрета, создан-

ного

Карлом Брюлловым, Соколовым и их со-

временниками, постепенно вытесняется каран-

дашным и литографированным изображением,

а также дагерротипом — первым опытом фо-

тографии. В дальнейшем развитие акварель-

ного

портрета пошло уже иными путями.

Соколов оказал влияние на раннее творче-

ство Шевченко и, по-видимому, на Кирилла

Антоновича Горбунова (1822—1893),

свидетельством чего являются акварельные ра-

боты последнего. Художник, известный своей

близостью к Белинскому, Боткину и

членам

кружка Станкевича, Горбунов вошел в исто-

рию русского искусства не столько акварель-

ными,

сколько графическими портретами. Осо-

бенно известны его портреты представителей

демократически настроенной русской интелли-

генции.

Типичен для него карандашный порт-

рет В. Г. Белинского (1843, ГТГ); ему

свой-

ственны сдержанность, серьезность характери-

стики,

подчеркнутый демократизм образа.

Рисункам Горбунова, исполненным главным об-

разом

графитным карандашом, присуща неко-

торая сухость моделировки формы, вялость

и жесткость штриха; это

отличает

их от графи-

ческого

портрета

начала

столетия, где сочные

штрихи

мягкого

итальянского карандаша живо-

писно

моделируют форму, а композиция всег-

да содержит элемент декоративности.

Общий характер работ Горбунова свиде-

тельствует о становлении в камерном порт-

рете черт, развившихся в русском искусстве

60-х годов. Черты, близкие рисункам Горбуно-

ва, мы находим в портретах Федотова и Шев-

ченко (см. ниже).

Глава

вторая

АКАДЕМИЧЕСКАЯ

ЖИВОПИСЬ

Под воздействием новой исторической об-

становки и новых художественных идей ака-

демическая живопись переживала серьезные

изменения;

она, пройдя через влияние роман-