Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

154

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

дкдл

1

е._мий\Посетил Шубин и раскопки

в Помпеях и Геркулануме. 1773 году он вер-

нулся

в Петербург, на обратном пути пробыв

некоторое время в Лондоне.

Будучи

за грани-

цей,

Шубин исполнил из мрамора в числе дру-

гих

работ погрудный

рельефный

порт-

рет И. И. Шувалова и бюст Ф. Н. Го-

лицына (оба—1771, ГТГ).

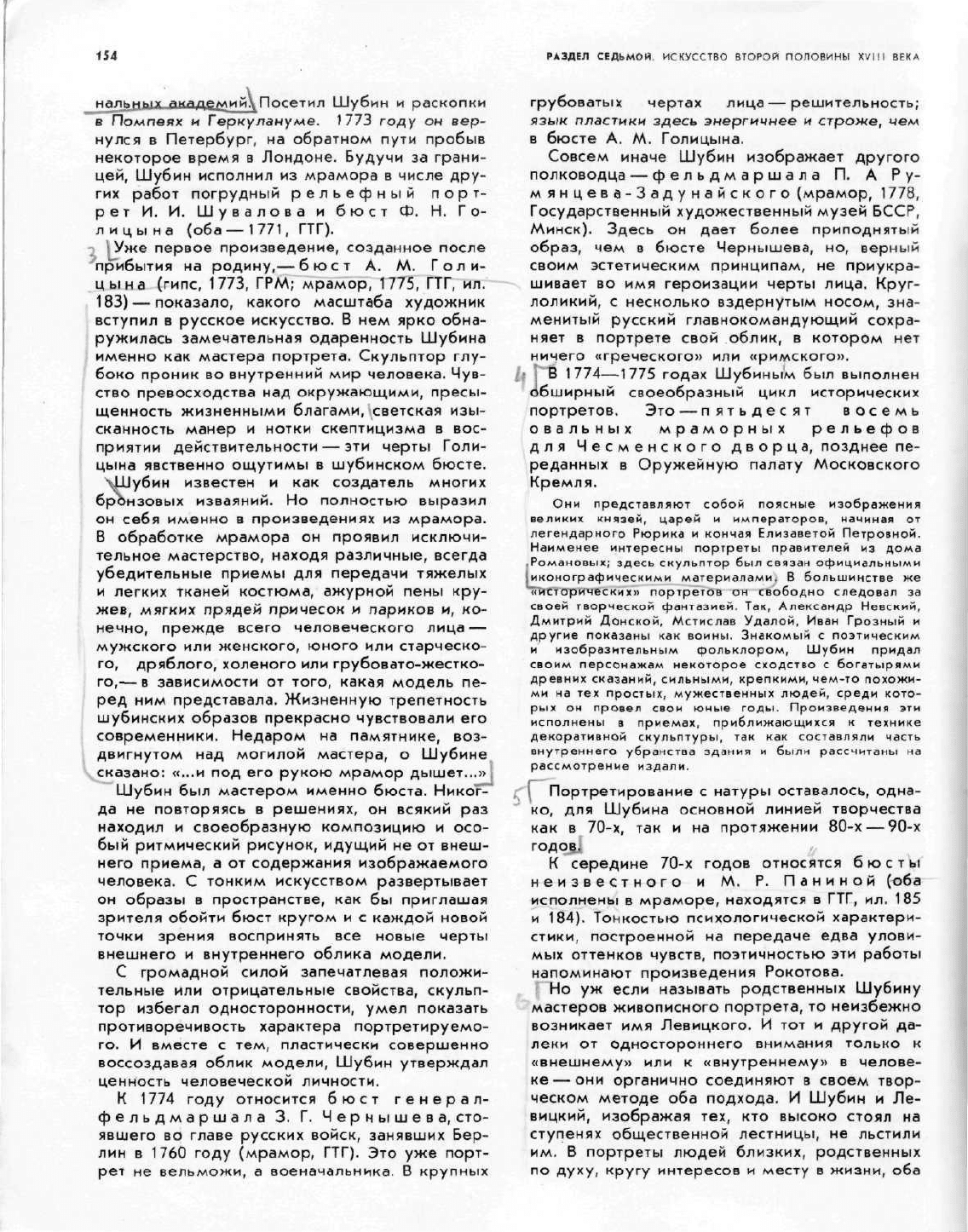

;Уже первое произведение, созданное после

прибытия на родину,— бюст А. М. Голи-

цына

(гипс,

1773, ГРМ; мрамор, 1775, ГТГ, ил.

183) — показало, какого масштаба художник

вступил в русское искусство. В нем ярко обна-

ружилась

замечательная

одаренность Шубина

именно как мастера портрета. Скульптор глу-

боко

проник во внутренний мир человека. Чув-

ство превосходства над окружающими, пресы-

щенность жизненными благами, светская изы-

сканность манер и нотки скептицизма в вос-

приятии действительности — эти черты Голи-

цына явственно ощутимы в шубинском бюсте.

\Шубин известен и как создатель многих

бронзовых изваяний. Но полностью выразил

он себя именно в произведениях из мрамора.

В обработке мрамора он проявил исключи-

тельное

мастерство,

находя

различные, всегда

убедительные приемы для передачи

тяжелых

и легких тканей костюма, ажурной пены кру-

жев, мягких прядей причесок и париков и, ко-

нечно, прежде всего человеческого лица —

мужского

или женского, юного или старческо-

го,

дряблого, холеного или грубовато-жестко-

го,—

в зависимости от того, какая модель пе-

ред

ним представала. Жизненную трепетность

шубинских образов прекрасно чувствовали его

современники.

Недаром на памятнике, воз-

двигнутом над могилой мастера, о Шубине

сказано:

«...и под его рукою мрамор

дышет...»!

Шубин был мастером именно бюста. Никог"-"

да не повторяясь в решениях, он всякий раз

находил

и своеобразную композицию и осо-

бый ритмический рисунок, идущий не от внеш-

него

приема, а от содержания изображаемого

человека. С тонким искусством развертывает

он образы в пространстве, как бы приглашая

зрителя обойти бюст кругом и с каждой новой

точки зрения воспринять все новые черты

внешнего и внутреннего облика модели.

С громадной силой

запечатлевая

положи-

тельные

или отрицательные свойства, скульп-

тор избегал односторонности,

умел

показать

противоречивость характера портретируемо-

го.

И вместе с тем, пластически совершенно

воссоздавая облик модели, Шубин утверждал

ценность человеческой личности.

К

1774 году относится бюст генерал-

фельдмаршала

3. Г. Чернышева, сто-

явшего во главе русских войск, занявших Бер-

лин в 1760 году (мрамор, ГТГ). Это уже порт-

рет не вельможи, а военачальника. В крупных

грубоватых

чертах

лица — решительность;

язык пластики здесь энергичнее и строже, чем

в бюсте А. М. Голицына.

Совсем иначе Шубин изображает другого

полководца —

фельдмаршала

П. А Ру-

мянцева-Задунайского (мрамор, 1778,

Государственный художественный музей

БССР,

Минск).

Здесь он дает более приподнятый

образ,

чем в бюсте Чернышева, но, верный

своим

эстетическим принципам, не приукра-

шивает во имя героизации черты лица. Круг-

лоликий, с несколько вздернутым носом, зна-

менитый русский главнокомандующий сохра-

няет в портрете свой облик, в котором нет

ничего «греческого» или «римского».

В 1774—1775 годах Шубиным был выполнен

обширный своеобразный цикл исторических

портретов. Это — пятьдесят восемь

овальных

мраморных

рельефов

для Чесменского дворца, позднее пе-

реданных в Оружейную

палату

Московского

Кремля.

Они представляют собой поясные изображения

великих князей, царей и императоров,

начиная

от

легендарного Рюрика и кончая Елизаветой Петровной.

Наименее интересны портреты правителей из дома

.Романовых; здесь скульптор был связан официальными

^иконографическими материалами. В большинстве же

«исторических» портретов он свободно

следовал

за

своей творческой фантазией. Так, Александр Невский,

Дмитрий

Донской, Мстислав Удалой,

Иван

Грозный и

другие показаны как воины. Знакомый с поэтическим

и изобразительным фольклором, Шубин придал

своим

персонажам некоторое сходство с богатырями

древних сказаний, сильными, крепкими, чем-то похожи-

ми

на тех простых, мужественных людей, среди кото-

рых он провел свои юные годы. Произведения эти

исполнены в приемах, приближающихся к технике

декоративной скульптуры, так как составляли часть

внутреннего убранства здания и

были

рассчитаны на

рассмотрение издали.

Портретирование с натуры оставалось, одна-

ко,

для Шубина основной линией творчества

как

в 70-х, так и на протяжении 80-х — 90-х

годов.

К

середине 70-х годов относятся бюсты

неизвестного и М. Р. Паниной (оба

исполнены в мраморе, находятся в ГТГ, ил. 185

и 184). Тонкостью психологической характери-

стики,

построенной на передаче едва улови-

мых оттенков чувств, поэтичностью эти работы

напоминают произведения Рокотова.

Но уж если называть родственных Шубину

мастеров живописного портрета, то неизбежно

возникает имя Левицкого. И тот и другой да-

леки от одностороннего внимания только к

«внешнему»

или к

«внутреннему»

в челове-

ке—

они органично соединяют в своем твор-

ческом методе оба подхода. И Шубин и Ле-

вицкий,

изображая тех, кто высоко стоял на

ступенях общественной лестницы, не льстили

им.

В портреты людей близких, родственных

по

духу,

кругу интересов и месту в жизни, оба

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

155

художника умели внести подкупающую

теп-

лоту

и

человечность.

В

этом отношении порт-

ретисты второй половины столетия

— и

живо-

писцы

и

скульпторы

—

развивали традиции,

оп-

ределившиеся

уже в

начале

века

у

Никитина

и

Матвеева, затем продолженные Антроповым

и

Аргуновым.

Замечательны убедительностью, достовер-

ностью образа выполненный

в

гипсе бюст

П.

В.

Завадовского {1790-е годы?,

ГТГ, ил.

187),

мраморные бюсты

А. А.

Безбород-

к

о,

министра иностранных

дел

Екатерины

II

(около

1798), адмирала

В. Я.

Чичагова

(1791),

петербургского градоначальника

Е. М.

Чулкова (1792, все

— в ГРМ), С

бескомпро-

миссной

зоркостью Шубин изображает

И. И.

Бецкого

(гипс,

1790-е годы, ГТГ)

—

беззубо-

го,

худого старца

в

мундире

со

звездами.

Многозначна

и

точна характеристика модели

в потрясающем

по

силе бюсте

Павла

I

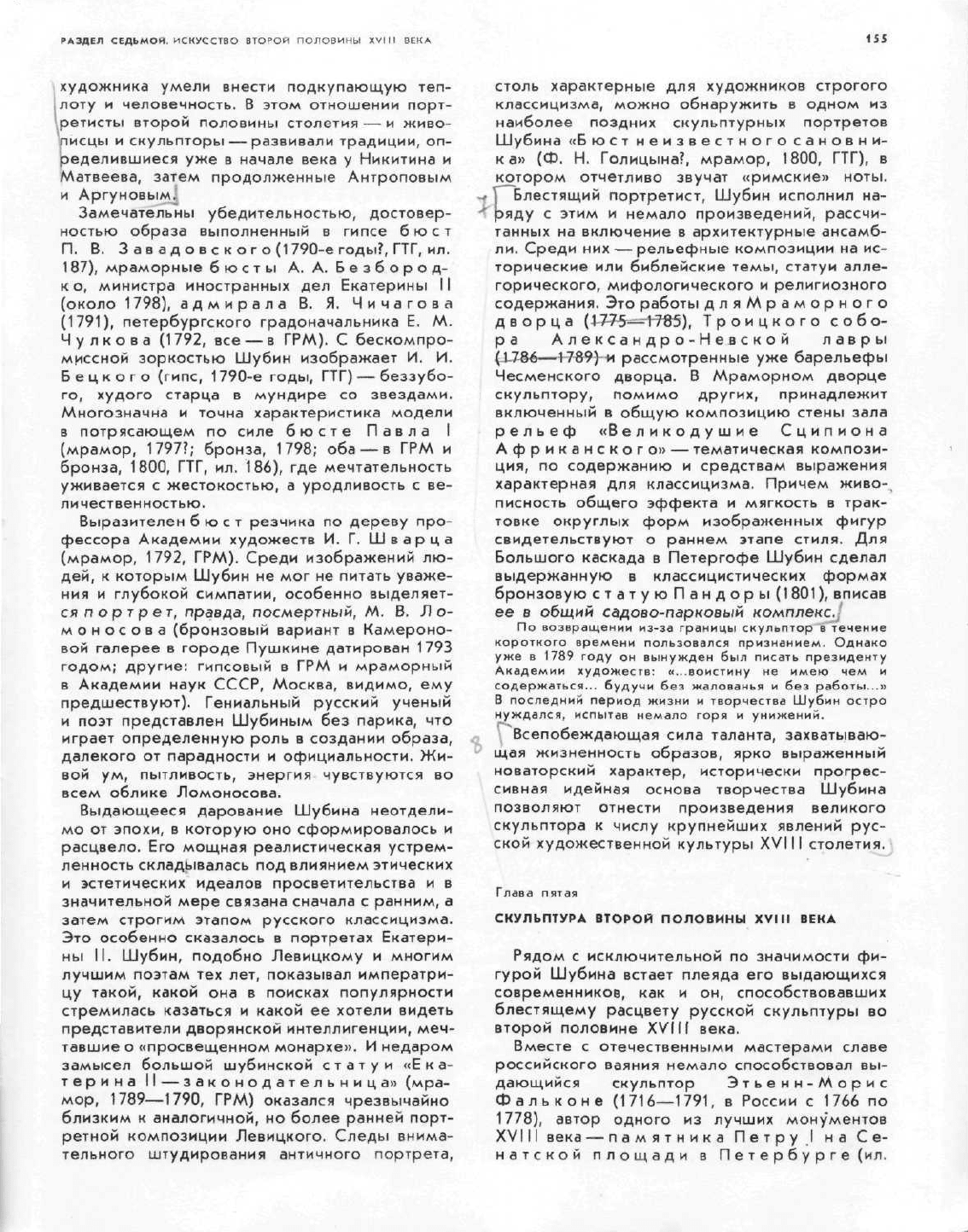

(мрамор,

1797?; бронза,

1798;

оба

— в ГРМ и

бронза,

1800,

ГТГ, ил. 186), где

мечтательность

уживается

с

жестокостью,

а

уродливость

с ве-

личественностью.

Выразителен

б ю с т

резчика

по

дереву

про-

фессора Академии художеств

И. Г.

Шварца

(мрамор,

1792,

ГРМ). Среди изображений

лю-

дей,

к

которым Шубин

не мог не

питать уваже-

ния

и

глубокой симпатии, особенно выделяет-

ся портрет, правда, посмертный,

М. В. Л о-

моносова

(бронзовый вариант

в

Камероно-

вой галерее

в

городе Пушкине датирован

1793

годом;

другие: гипсовый

в ГРМ и

мраморный

в Академии наук

СССР,

Москва, видимо,

ему

предшествуют). Гениальный русский ученый

и

поэт представлен Шубиным

без

парика,

что

играет

определенную роль

в

создании образа,

далекого

от

парадности

и

официальности.

Жи-

вой

ум,

пытливость, энергия чувствуются

во

всем

облике Ломоносова.

Выдающееся дарование Шубина неотдели-

мо

от

эпохи,

в

которую

оно

сформировалось

и

расцвело.

Его

мощная реалистическая устрем-

ленность складывалась

под

влиянием этических

и

эстетических идеалов просветительства

и в

значительной мере связана сначала

с

ранним,

а

затем строгим этапом русского классицизма.

Это особенно сказалось

в

портретах Екатери-

ны

П.

Шубин, подобно Левицкому

и

многим

лучшим поэтам

тех лет,

показывал императри-

цу такой, какой

она в

поисках популярности

стремилась казаться

и

какой

ее

хотели видеть

представители дворянской интеллигенции,

меч-

тавшие

о

«просвещенном монархе».

И

недаром

замысел большой шубинской статуи

«Ека-

терина

II —

законодательница»

(мра-

мор,

1789—1790,

ГРМ)

оказался чрезвычайно

близким

к

аналогичной,

но

более ранней порт-

ретной композиции Левицкого.

Следы

внима-

тельного штудирования античного портрета,

столь характерные

для

художников строгого

классицизма,

можно обнаружить

в

одном

из

наиболее поздних скульптурных портретов

Шубина

«Бюст

неизвестного сановни-

к

а» (Ф. Н.

Голицына?, мрамор,

1800, ГТГ), в

котором

отчетливо звучат «римские» ноты.

Блестящий портретист, Шубин исполнил

на-

ряду

с

этим

и

немало произведений, рассчи-

танных

на

включение

в

архитектурные ансамб-

ли.

Среди

них —

рельефные композиции

на ис-

торические

или

библейские темы, статуи

алле-

горического,

мифологического

и

религиозного

содержания.

Это

работы дляМраморного

дворца (4-7~?5--=t785), Троицкого собо-

ра Александро-Невской лавры

(Ц&ё—1789)

и

рассмотренные

уже

барельефы

Чесменского

дворца.

В

Мраморном дворце

скульптору, помимо других, принадлежит

включенный

в

общую композицию стены зала

рельеф

«Великодушие Сципиона

Африканского»

—

тематическая

компози-

ция,

по

содержанию

и

средствам выражения

характерная

для

классицизма. Причем живо-

писность

общего эффекта

и

мягкость

в

трак-

товке округлых форм изображенных фигур

свидетельствуют

о

раннем этапе стиля.

Для

Большого каскада

в

Петергофе Шубин сделал

выдержанную

в

классицистических формах

бронзовую статую Пандоры (1 801), вписав

ее

в

общий садово-парковый комплекс,

По возвращении из-за границы скулоптор

в

течение

короткого

времени пользовался признанием. Однако

уже

в 1789

году

он

вынужден

был

писать президенту

Академии художеств: «...воистину

не

имею

чем и

содержаться...

будучи

без

жалованья

и без

работы...»

В последний период жизни

и

творчества Шубин остро

нуждался, испытав немело горя

и

унижений.

Всепобеждающая сила таланта, захватываю-

щая жизненность образов, ярко выраженный

новаторский

характер, исторически прогрес-

сивная идейная основа творчества Шубина

позволяют отнести произведения великого

скульптора

к

числу крупнейших явлений

рус-

ской

художественной культуры

XVIII

столетия.

Глава

пятая

СКУЛЬПТУРА

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

Рядом

с

исключительной

по

значимости

фи-

гурой

Шубина встает плеяда

его

выдающихся

современников,

как и он,

способствовавших

блестящему расцвету русской скульптуры

во

второй половине

XVIII

века.

Вместе

с

отечественными мастерами славе

российского

ваяния немало способствовал

вы-

дающийся скульптор Этьенн-Морис

Фальконе (1716—1791,

в

России

с 1766 по

1778),

автор одного

из

лучших монументов

XVI11 века

—

памятника Петру!

на Се-

натской

площади

в

Петербурге

(ил.

156

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

188).

Грандиозность задач, высота идейных и

эстетических критериев, напряженность твор-

ческой атмосферы в русском искусстве тех

лет позволили скульптору создать самое со-

вершенное из его произведений, неразрывно

связанное со страной, где оно родилось.

Первоначальный

эскиз

был готоа уже в 1765 году.

Приехав в Петербург, Фальконе принялся за работу

и к 1770 году закончил модель в

натуральную

вели-

чину. К месту установки памятника

была

доставлена

каменная скала, весившая после ее частичной обрубки

около 275 тонн. В 1775 —1777 годах происходила

отливка статуи из бронзы, открытие же памятника

состоялось в 1782 году. Помощницей Фальконе в рабо-

те над памятником

была

его ученица Мари-Анн

Колло (1748—1821), изваявшая голову Петра. После

отъезда Фальконе постановкой памятника руководил

скульптор Ф. Г. Гордеев.

Фальконе был иностранцем, однако он су-

мел так понять личность Петра и его роль в

историческом развитии России, что созданный

им

монумент должен рассматриваться именно

в рамках русской культуры, предопределив-

шей данную скульптором глубоко проникно-

венную трактовку образа Петра.

«Монумент мой будет прост,— писал Фальчоне,—

...я ограничусь только статуей этого

героя,

которого

я не трактую ни как великого полководца, ни как

победителя,

хотя

Он, конечно, был и тем и

другим.

Гораздо выше личность созидателя, законодателя...

вот ее-то и надо показать людям. Мой царь..,

прости-

рает свою благодетельную десницу над... страной.

Он поднимается на верх скалы, служащей ему пьеде-

сталом,— это эмблема побежденных им трудностей».

Подобное толкование личности Петра совпадает с тем,

которое

давали

Ломоносов и другие передоаые дея-

тели

той эпохи.

Философское содержание памятника выра-

жено с замечательной силой. Фальконе пре-

красно связал ритмически фигуру Петра с ко-

нем,

а все изваяние в целом—со скалой-по-

стаментом. Вместе с тем пластическое реше-

ние монумента дано со строгим учетом его

расположения в середине огромной по разме-

рам площади. Героическое толкование образа,

патетичность всего художественного замысла

памятника близки к тому направлению поис-

ков

«большого

стиля»,

по которому шло тогда

формирование классицизма, и объективно спо-

собствовало его становлению в русской

скульптуре. Творение Фальконе оставило зна-

чительный

след в произведениях поэтов и ху-

дожников последующих поколений и приоб-

рело широкую известность под пушкинским

наименованием

«Медный

всадник».

Начиная

с 70-х годов рядом с Шубиным и

Фальконе встают такие крупнейшие творче-

ские

индивидуальности, как Ф. Г. Гордеев,

М.

И. Козловский, Ф. Ф.

Щедрин,

И. П. Мартос,

И. П. Прокофьев, мастера, значение которых

выходит далеко за рамки эпохи.

Главная

роль

в их воспитании принадлежит Академии худо-

жеств. В ее стенах они приобрели высокую

культуру рисунка, являющуюся основой педа-

гогической

системы, принятой в Академии,

внимательно проштудировали человеческую

фигуру,

овладели

навыками подлинно про-

фессионального мастерства.

К

старшему поколению скульпторов второй

половины XVI11 столетия относится Федор

Гордеевич Гордеев (1744—1810).

Сын дворцового скотника, он окончил Академию

художеств годом позже Шубине (1767), одновременно

с ним был в Париже и Риме, так же, как Шубин, посе-

тил раскопки Помпеи и Геркуланума и вернулся на

родину в 1772 году. В отличие от Шубина Гордеев свой

дальнейший жизненный и творческий путь тесно

связал с Академией, в которой долгое время играл

руководящую роль. Его искусство знаменует

началь-

ные шаги развития классицизма.

Напряженная динамичность и всеподчиняю-

щий драматизм присущи ранней композиции

Гордеева

«Прометей»

{гипс,

1769, ГТГ;

бронза,

Останкинский дворец-музей творчест-

ва крепостных, Москва). В этой работе сказа-

лись впечатления от статуи Фальконе «Ми-

лон Кротонский» (1744). Примечательно,

что все различия произведений Гордеева и

Фальконе связаны с эволюцией творчества

русского

мастера от наследия барокко и

роко-

ко

в сторону классицизма.

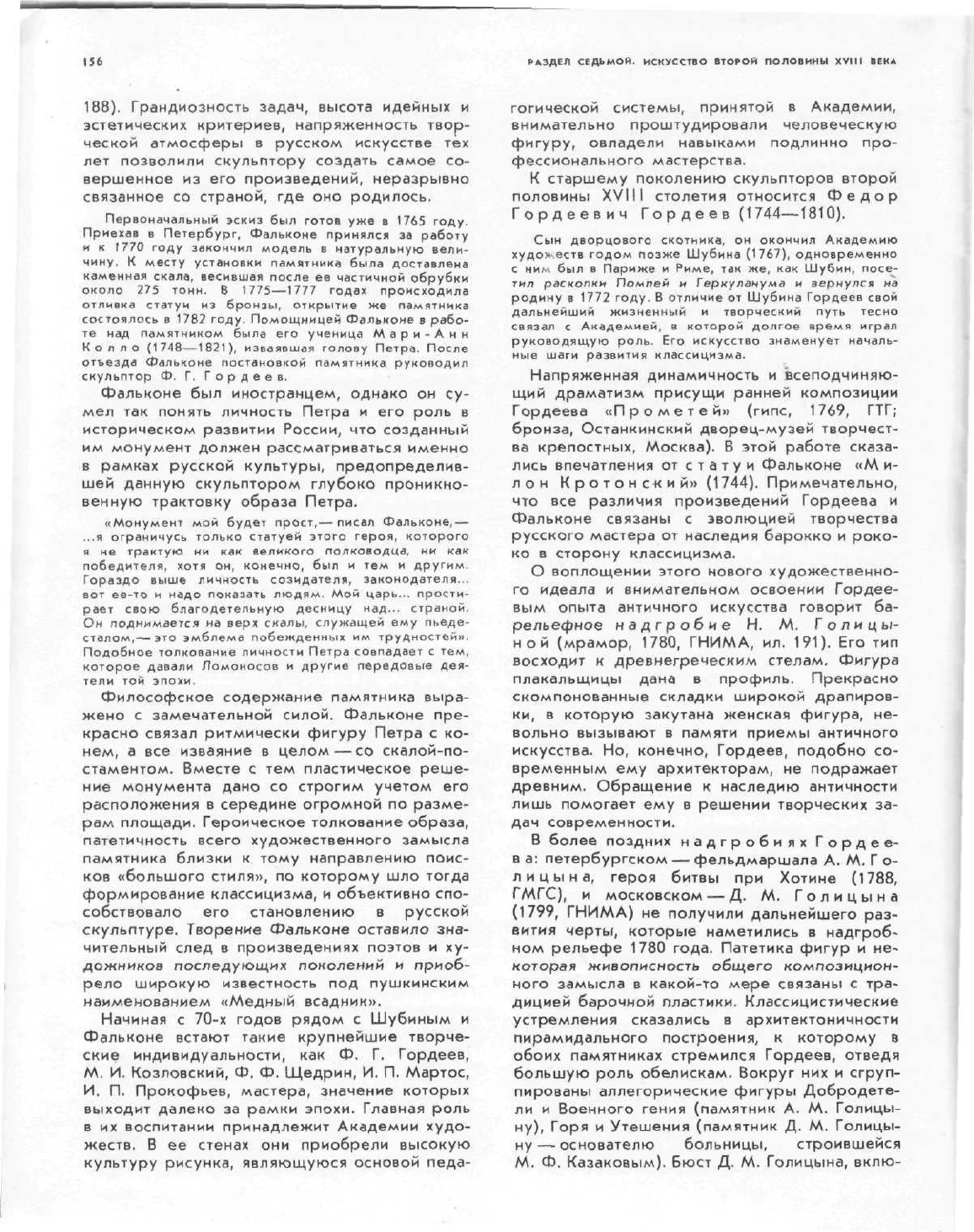

О воплощении этого нового художественно-

го

идеала

и внимательном освоении Гордее-

вым опыта античного искусства говорит ба-

рельефное

надгробие Н. М. Голицы-

ной (мрамор, 1780,

ГНИМА,

ил. 191). Его тип

восходит к древнегреческим стелам.

Фигура

плакальщицы дана в профиль. Прекрасно

скомпонованные складки широкой драпиров-

ки,

в которую закутана женская фигура, не-

вольно вызывают в памяти приемы античного

искусства.

Но, конечно, Гордеев, подобно со-

временным ему архитекторам, не подражает

древним.

Обращение к наследию античности

лишь помогает ему в решении творческих за-

дач современности.

В более поздних надгробиях Гордее-

в а; петербургском —

фельдмаршала

А. М. Г о-

л и ц ы н а, героя битвы при

Хотине

(1788,

ГМГС), и московском — Д. М. Голицына

(1799,

ГНИМА)

не получили дальнейшего раз-

вития черты, которые наметились в надгроб-

ном

рельефе

1780 года. Патетика фигур и не-

которая живописность общего композицион-

ного

замысла в какой-то мере связаны с тра-

дицией барочной пластики. Классицистические

устремления сказались в архитектоничности

пирамидального построения, к которому в

обоих памятниках стремился Гордеев, отведя

большую роль обелискам. Вокруг них и

сгруп-

пированы аллегорические фигуры Добродете-

ли и Военного гения (памятник А. М. Голицы-

ну),

Горя и Утешения (памятник Д. М. Голицы-

ну —- основателю больницы, строившейся

М.

Ф. Казаковым). Бюст Д. М. Голицына, вклю-

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ,

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

157

ченный в композицию надгробия, был испол-

нен не Гордеевым, а австрийским скульптором

Ф.

Цаунером.

Черты классицизма более ясно сказались в

серии

барельефов для фасадов и внутренних

помещений Останкинского дворца

(Москва):

«Ж ертвоприношение Зев-

с у», «Ж ертвоприношение Демет-

р

е»,

«Свадебный

поезд Амура и

Психеи» и другие {1 790-е года). В этих фри-

зах Гордеев придерживается того понимания

рельефа, которое существовало в пластике

классической Греции. Отказываясь от эффек-

тов живописно-пространственного характера,

он с большим мастерством моделирует форму

невысокого рельефа, развертывая его в изящ-

ном ритме на плоскости нейтрального фона.

К

поздним работам скульптора относятся

рельефы

(1804—1807) для воронихинского Ка-

занского

собора. Это сооружение ознаменова-

ло наступление нового этапа в развитии рус-

ского

искусства, иное понимание взаимосвязи

между архитектурой и монументально-деко-

ративной пластикой.

Михаил Иванович Козловский

(1753—1802) наряду с Шубиным и Марто-

сом

— один из величайших русских ваятелей.

Козловский

происходил из демократической сре-

ды — его отец был «трубачевским мастером галерного

флота».

С

1

764 по

1

773 год молодой скульптор учился в

Академии художеств.

Академическая программа Козловского на тему

«Изяслава

Мстиславича уязвленного хотели убить

любимые его воины, не знавши, но он, сняв с себя

шелом, показал им, что он их князь и полководец»

(гипс,

1772, НИМ АХ) представляет собой горельеф,

выполненный в эффектной живописной манере.

Скульптор не случайно обратился к теме из отечест-

венной истории. Интерес к подобным сюжетам ха-

рактерен дли раннего периода деятельности Акаде-

мии.

Они в еще большей мере, чем темы, заимство-

ванные из античной мифологии, позволяли выразить

идеи героического служения родине, борьбы за ее

независимость, утвердить идеалы любви и дружбы,

преклонения перед действительно благородными по-

ступками.

Для эпохи увлечения наследием античности харак-

терно, что заграничные занятия Козловского начались

с Рима, и только в 1779 году он переехал в Париж.

Шубин,

Гордеев, архитекторы и живописцы предшест-

вующего поколения свои зарубежные странствования

начинали с Парижа и лишь оттуда попадали в Рим.

Вернувшись в Петербург, Козловский рабо-

тает для Мраморного дворца (начало

1780-х годов). Он выполняет два барельефа.

Один из них изображает прощание консула

Регула с гражданами Рима перед возвращени-

ем в Карфаген; другой — освобождение Ка-

миллом родного города. Оба произведения

посвящены прославлению чувства гражданско-

го

долга и патриотизма.

К

этому же времени относится исполнение

Козловским

большой мраморной статуи

Екатерины II в образе Минервы

(1784—1785). Скульптор дал толкование обра-

за

царицы, близкое к тому, которое немного

раньше было выражено Левицким, а несколько

позднее — Шубиным (см. главы вторую и чет-

вертую). Вместе с тем конкретное претворе-

ние образа у Козловского вполне самостоя-

тельно. Он наделяет Екатерину шлемом

боги-

ни мудрости Минервы и эффектно использует

мотив широкого плаща, ниспадающего

краси-

выми складками.

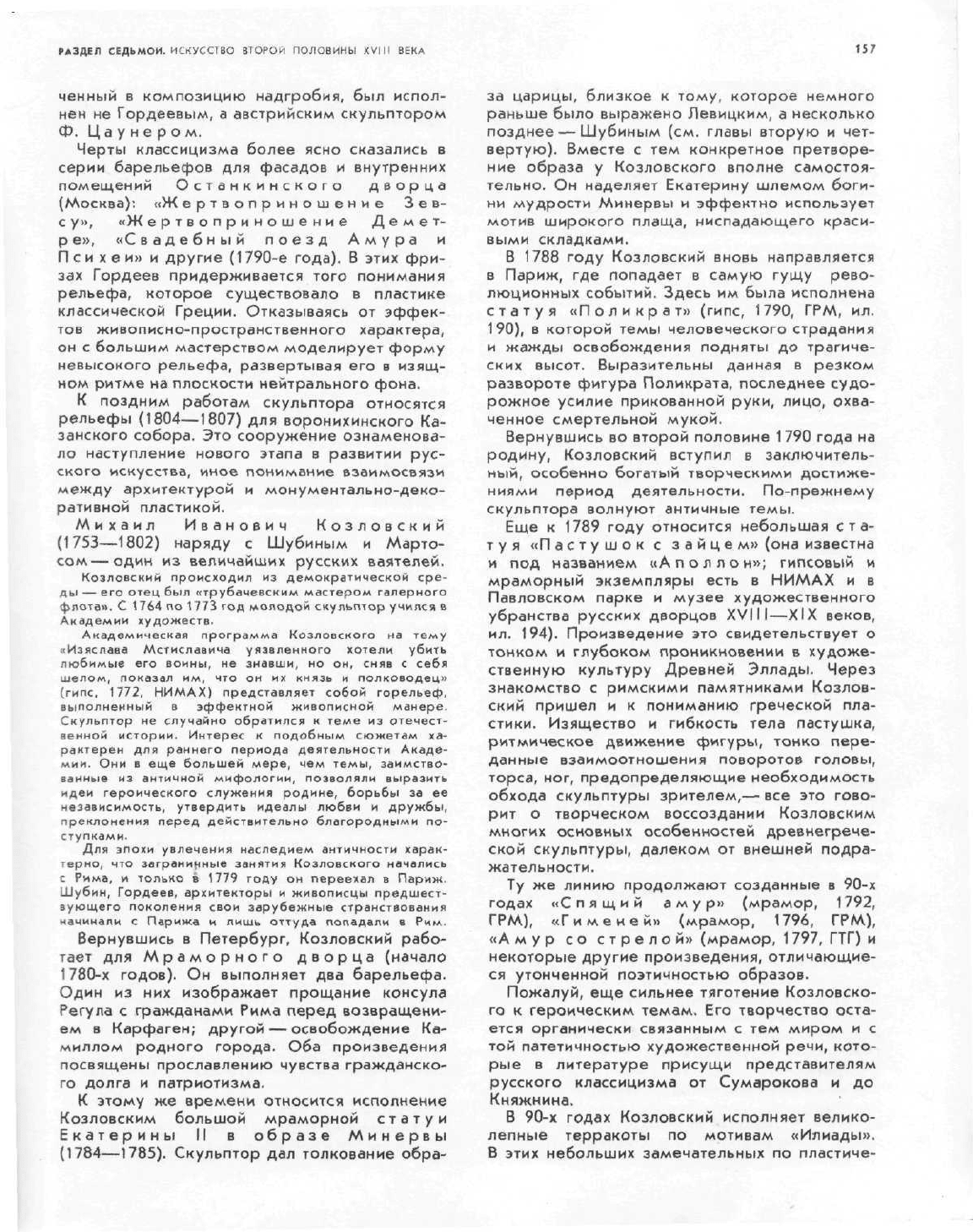

В 1788 году Козловский вновь направляется

в Париж, где попадает в самую гущу рево-

люционных событий, Здесь им

была

исполнена

статуя

«Пол

и

крат»

(гипс,

1790, ГРМ, ил.

190),

в которой темы человеческого страдания

и жажды освобождения подняты до трагиче-

ских

высот. Выразительны данная в резком

развороте фигура Поликрата, последнее судо-

рожное усилие прикованной

руки,

лицо, охва-

ченное смертельной мукой.

Вернувшись во второй половине 1790 года на

родину, Козловский вступил в заключитель-

ный,

особенно богатый творческими достиже-

ниями период деятельности. По-прежнему

скульптора волнуют античные темы.

Еще к 1789 году относится небольшая ста-

туя «Пастушок с зайцем» (она известна

и под названием

«Аполлон»;

гипсовый и

мраморный экземпляры есть в НИМ АХ и в

Павловском парке и музее художественного

убранства русских дворцов

XVIII—XIX

веков,

ил.

194). Произведение это свидетельствует о

тонком и глубоком проникновении в художе-

ственную культуру Древней Эллады. Через

знакомство с римскими памятниками Козлов-

ский

пришел и к пониманию греческой пла-

стики.

Изящество и гибкость

тела

пастушка,

ритмическое движение фигуры, тонко пере-

данные взаимоотношения поворотов головы,

торса,

ног, предопределяющие необходимость

обхода скульптуры зрителем,— все это гово-

рит о творческом воссоздании Козловским

многих

основных особенностей древнегрече-

ской

скульптуры, далеком от внешней подра-

жательности.

Ту же линию продолжают созданные в 90-х

годах «Спящий

амур»

(мрамор, 1792,

ГРМ),

«Гименей»

(мрамор, 1796, ГРМ),

«Амур

со стрелой» (мрамор,

1

797, ГТГ) и

некоторые другие произведения, отличающие-

ся утонченной поэтичностью образов.

Пожалуй, еще сильнее тяготение Козловско-

го

к героическим темам. Его творчество оста-

ется органически связанным с тем миром и с

той патетичностью художественной речи, кото-

рые в литературе присущи представителям

русского

классицизма от Сумарокова и до

Княжнина.

В 90-х годах Козловский исполняет велико-

лепные терракоты по мотивам

«Илиады».

В этих небольших замечательных по пластиче-

158

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

ской

силе эскизах есть, казалось бы, несовме-

стимая с размерами, но созвучная содержа-

нию монументальность. Об этом ярко сви-

детельствует скульптурная группа

«А яке защищает

тело

Патрокла»

(терракота,

1796, ГРМ). Художественные осо-

бенности подобных работ во многом связаны

не только с освоением античного наследия, но

и

с увлечением Козловского произведениями

Микеланджело.

В ином, более лирическом ключе решена

скульптура

«Бдение

Александра

Македонского» (мрамор, 1780-е годы,

ГРМ,

ил. 189). В ней с редкой законченностью

и

изяществом пластического выражения пове-

ствуется о воспитании в себе юным Александ-

ром

выдержки и мужественности.

В статуе

«Яков

Долгорукий» (мра-

мор,

1797, ГРМ) с большой силой разработан

образ

гражданской доблести, навеянный исто-

рией

родной страны. Долгорукий представлен

готовым

уничтожить возмутивший его своей

несправедливостью указ, имеющий уже под-

пись

Петра I. Козловский обращается для рас-

крытия своей идеи к традиционным атрибутам:

горящему

факелу

и весам—символам истины

и

правосудия; повержены маска коварства и

змея,

обозначающая низость.

Козловский

наряду с Гордеевым и Мартосом

вносит

немалый вклад в мемориальную

скульптуру. Его бронзовый

рельеф

для

надгробия

генерала П. И. Мелисс и-

но (1800) полон страстного выражения

горя.

В памятнике С. А. Строгановой (мра-

мор,

1801—1802, оба —в ГМГС) скульптор об-

ращается к круглой пластике.

Горячий отклик у Козловского

нашел

леген-

дарный переход через

Альпы,

совершенный в

1799 году русскими войсками под водитель-

ством

Суворова. Как полагают, это событие за-

печатлено в его произведении

«Геркулес

на

коне»

(бронза, 1799, ГРМ, ил. 192) с по-

мощью

античных

образов, которые мастер ис-

пользовал, даже обращаясь к современным

ему событиям. Русский полководец изображен

в виде всадника, напоминающего греческих ат-

летов, уверенно восседающего на скачущем

коне.

Скала

и поток олицетворяют

Альпы

и

Рейн,

змея — побежденного врага. Эти черты

условности и гиперболичности сродни высоко-

му слогу торжественных строф оды Держави-

на,

воспевающей подвиги Суворова.

Высшее художественное достижение Коз-

ловского

— памятник А. В. Суворову в

Петербурге (1799—1801, ил. 195). В нем нет

портретности

в буквальном смысле слова. От-

меченное мужественной и строгой красотой

лицо имеет лишь отдаленное сходство с ори-

гиналом.

В военных доспехах соединены эле-

менты вооружения древнего римлянина и ры-

царя эпохи Возрождения. И вместе с тем ка-

кие-то

важные общественно значимые черты

личности Суворова есть в образе, созданном

Козловским.

Это всепобеждающая энергия,

решительность и мужество воина, мудрость и

внутреннее благородство, как бы озаряющее

облик полководца. Великолепно найденный в

очертаниях цилиндрический постамент, на ко-

тором

утверждена фигура, превосходно связан

со

скульптурным изображением. Памятник Су-

ворову, в котором с замечательной силой дан

обобщенный образ национального героя, на-

ряду с

«Медным

всадником» Фальконе и мо-

нументом Минину и Пожарскому Мартоса при-

надлежит к наиболее совершенным творениям

классицизма

в русской скульптуре.

По художественному совершенству и силе

выражения патриотической идеи среди произ-

ведений Козловского

выделяется

«Самсон,

разрывающий пасть

льва»

(1800—

1801,

ил. 193). В те годы происходила заме-

на старых, обветшавших статуй, весьма су-

щественных в художественном облике пе-

тергофских

фонтанов. В этой колоссальной

работе приняли участие все основные мастера

русской

скульптуры конца

XVIII

века: Шубин,

Щедрин,

Мартос, Прокофьев.

Главенствовала

вызолоченная статуя Самсона, установленная

в центре бассейна у подножия Большого кас-

када.

Переданная в сильном движении, напо-

минающая античные статуи Геракла и титани-

ческие

образы Микеланджело, мощная фигура

Самсона олицетворяла грозную силу русского

оружия.

Лев, пасть которого разрывает Сам-

сон,

символизировал Швецию (фигура

льва

входит в государственный герб этой страны).

Так средствами аллегории Козловский воспел

славные

победы отечественных армий, давшие

возможность

России «ногою твердой стать при

море», широкая панорама которого открыва-

ется с террас Петергофа.

Как

и в других работах Козловского, в статуе

Самсона сказались изумительная свобода в вос-

произведении

форм человеческого тела, вели-

колепная экспрессия, динамизм изображения.

Во время оккупации

«Самсон»

был похищен

гитлеровцами.

После окончания войны на ос-

новании сохранившейся документации он был

заново воссоздан в 1947 году скульптором

В. Л. Симоновым и поставлен на старом месте.

Большая

эмоциональная насыщенность произведе-

ний

Козловского и подкупающе строгое благородство

вкуса,

столь далекие от той холодной абстрактности

и

схематизма, к которым придут эпигоны классицизма

в середине XIX века, характерны не только для скульп-

турных, но и для графических работ Козловского. До-

шедшие до нас рисунки натурщиков, а также много-

фигурные композиционные эскизы позволяют считать

Козловского

наряду с Лосенко одним из

лучших

ри-

совальщиков

XVjtl

века.

Сверстником

Козловского

был

выдающийся

скульптор

Феодосии

(Федос)

Федо-

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVII!

ВЕКА

159

рович Щедрин (1751—1825).

Он

одновре-

менно

с

Козловским учился

в

Академии худо-

жеств;

в те же

годы,

что и он, жил за

грани-

цей (1773—1785);

до

приезда

в

Париж побы-

вал

в

Италии.

В

1776

году Щедриным

был

исполнен

«М

а р с и й»

(гипс,

НИМАХ;

бронзовые

экземп-

ляры позднейшей отливки

— в ГРМ и ГТГ, ил.

196).

Это

произведение близко

к

несколько

более раннему

«Прометею»

Гордеева

и к бо-

лее позднему

«Поли

крату»

Козловского

и

столь

же

полно бурного движения

и

волную-

щей трагичности. Щедрин воспевает смелое

дерзание, безнадежное

и

вместе

с тем

неук-

ротимое борение.

В

образе Марсия

с

громад-

ной силой переданы смертная мука

и

страст-

ное стремление

к

свободе.

Скульптура «Спящий Эндимион»

(1779,

позднейшие бронзовые отливки

— в

ГРМ

и ГТГ)

включается

в тот же

круг произве-

дений,

в

который входит

и

«Пастушок»

Козлов-

ского:

в

обоих

случаях

налицо особое поэтиче-

ское

проникновение

в мир

античных образов,

В

с т а т у е «В е н е р а»

(мрамор,

1792, ГРМ)

привлекает поэтическая передача целомудрен-

ной красоты женского тела.

В

трактовке

фи-

гуры ощутима свойственная Щедрину склон-

ность

к

некоторой удлиненности пропорций.

Эта

и

другие подобные работы знаменуют

ха-

рактерный

для

конца

XVIII

века культ антич-

ности,

который

и

позднее

давал

себя знать

в

русской

художественной культуре,

в

частности

у

Ф.

Толстого,

С.

Гальберга,

Б.

Орловского

и

И. Витали.

Щедрин

участвовал

в

создании скульптурно-

го

комплекса петергофских фонтанов, изваяв

аллегорическую фигуру

«Нева»

(1804),

дан-

ную

в

легком, естественном движении

(не со-

хранилась, заменена воспроизведением

ориги-

нала).

Совместно

с

Гордеевым, Мартосом,

Про-

кофьевым

и

живописцами Боровиковским,

Его-

ровым

и

Шебуевым

он

работал

для

Казанско-

го

собора (180,7—1811).

Щедрин

прожил долгую жизнь, всегда

ос-

таваясь художником, чутко воспринимающим

эстетические запросы времени.

В

более позд-

них произведениях

он

подошел вплотную

к

творческим решениям, характеризующим

но-

вый этап

в

развитии русского классицизма,

связанный

в

архитектуре

с

деятельностью

А.

Н.

Воронихина

и А. Д.

Захарова.

Об этом особенно ясно говорят скульптур-

ные произведения, выполненные Щедриным

для Адмиралтейства Захарова.

Они

входят

в

обширный пластический комплекс,

над

кото-

рым наряду

с

Щедриным работали другие

видные скульпторы

начала

XIX

века. Основной

темой было утверждение военно-морской

мо-

щи России. Наиболее выдающимися

из

этого

скульптурного убора были щедринские «Мор-

ские

нимфы»

(1812,

ил.

198)

— две

группы,

обрамляющие главные ворота Адмиралтейст-

ва; каждая

их

трех женских фигур поддержи-

вает небесную сферу.

Сила

и

величавость

сквозят

в их

спокойных, медлительных движе-

ниях.

В

торжественном ритме ниспадают

складки одежд. Великолепно найдены отноше-

ния между архитектурой башни ворот

и

скульптурными группами, объемно выступаю-

щими

на

фоне характерной

для

Захарова

ши-

рокой

глади стен.

Группы

для

Адмиралтейства вместе

с

рабо-

тами

для

Петергофа

и

Казанского собора

ха-

рактеризуют существенное направление

в

творчестве Щедрина, связанное

с

решением

задач синтеза скульптуры

и

архитектуры.

К

тому

же

поколению,

что и

Козловский

с

Щедриным,

принадлежал Иван Петрович

Март

о с

(1754—1835). Жизнь Мартоса

была

еще более долгой,

чем

Щедрина. Наиболее

значительные произведения

он

создал

в Х(Х

столетии;

они

относятся

уже к

новому этапу

развития русского классицизма. Поэтому

все

творчество Мартоса закономерно рассматри-

вать

на

страницах, посвященных русскому

ис-

кусству первой трети

XIX

века

(см.

раздел

восьмой,

главу вторую). Именно тогда были

исполнены шедевр Мартоса

—

памятник

Ми-

нину

и

Пожарскому

в

Москве, скульптура

для

Казанского

собора,

«Актеон»

для

петергоф-

ских

фонтанов, надгробие Гагариной, памят-

ники

Ломоносову

и

Ришелье.

Однако

ряд

произведений Мартоса характе-

ризует

его как

современника Шубина, Козлов-

ского,

Гордеева

и

Щедрина,

и об

этих рабо-

тах—

надгробиях 80-х—90-х годов

—

необхо-

димо упомянуть здесь хотя

бы

кратко. Нежной

лирикой овеяно выражение скорбного чувства

в памятнике

М. П.

Собакиной (1782,

ГНИМА), являющемся одним

из

совершенней-

ших произведений Мартоса.

Если

в

этом

над-

гробии

преобладает элегичность,

то в п а м я т-

нике

П. А.

Брюс (1786—1790,

ГНИМА)

по-

является больше страстности.

В

памятнике

же

Н.

И.

Панину (1788, ГМГС) вновь главенству-

ют характерные

для

классицизма величавое

спокойствие,

возвышенная философская

грусть.

Лиризмом

в

сочетании

с

сильными

драматическими переживаниями отмечен

п а-

мятник

Е. С. К у р а к и н о й

(1792, ГМГС)

—

еще одна великолепная работа Мартоса.

Его лучшие надгробия занимают видное

ме-

сто

в

развитии русской мемориальной пласти-

ки

конца

XVIII

века, отличаясь широким

эмо-

циональным диапазоном образов

и

редкост-

ным художественным совершенством.

Младшим

из

плеяды выдающихся русских

скульпторов

XVIII

века

был

Иван Проко-

фьевич

Прокофьев (1758—1828).

160

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ,

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

Прокофьев — сын «закройного мастера по коню-

шенной части». Он из Воспитательного училища при

Академии художеств в 1771 году перешел в скульптур-

ный класс. Академию Прокофьев окончил в 1779 году,

причем последнее время занимался под руководством

Гордеева. В 1780—1784 годы Прокофьев провел в ка-

честве пенсионера в Париже, а на обратной дороге

побывал в Германии, где пользовался успехом как

портретист.

В статуе

«Актеон»

(1784, ГРМ, ил. 197)

передано с большим мастерством сильное и

легкое движение юной обнаженной фигуры.

При боковых точках зрения особенно ясно ви-

ден четкий, гибкий абрис

тела

бегущего юно-

ши,

преследуемого собаками Дианы.

Больше всего работал Прокофьев как мастер

рельефа, создав в этой области свой индиви-

дуальный стиль. Особенности античного релье-

фа были восприняты скульптором с большей

последовательностью, чем другими мастерами

русского

классицизма. Он, в частности, воз-

держивается от пейзажно-пространственных

мотивов в

фонах,

стремится строго соблюдать

единство высоты рельефа, а создавая много-

фигурные композиции, часто обращается к

приему изокефалии (равноголовия). Прокофь-

ев мастерски разрабатывает драпировки, тонко

понимает их взаимоотношения с человеческим

телом. Успокоенный и мерный ритм лежит в ос-

нове изображенных скульптором сцен. В этом

отношении он является предшественником Фе-

дора Толстого, который некоторое время дей-

ствительно у него учился, Прокофьев всегда

оставался художником XV! II века. К торжест-

венно-строгому стилю, представленному бо-

лее поздними работами Щедрина и особенно

Мартоса, он так и не пришел. У Прокофьева

постоянно сохранялась в трактовке человече-

ского

тела

чувственная мягкость; в его про-

изведениях звучат обычно идиллические ноты.

С наибольшей очевидностью это выступает в обшир-

ной серии гипсовых рельефов, украшающих парад-

ную лестницу Академии художеств

(1785—1786), дом И. И. Бецкого (1785—1789),

дворец в Павловске (1785—1787), а также чугун-

ную лестницу Академии художеств

(1819—1820), В основном они представляют довольно

сложные аллегории различных видов художественного

творчества. Тут «К и ф а р е д и три знатнейших

художества», аллегории, посвященные скульпту-

ре,

живописи и другие. Прокофьеву хорошо удавались

изображения детей; он

давал

их очень живо и с боль-

шим изяществом. Порой эти фигурки олицетворяют

такие трудные для пластического претворения поня-

тия,

как

«Математика»

или «Физика».

Прокофьев был одним из авторов пластического

комплекса петергофских фонтанов. В частности, он

исполнил в первые годы XIX века для Петергофа

статую «Пастушок Аки д», аллегорическую

фигуру «В о л х о в», парную к щедринской

«Неве»,

а также полную движения группу

«Тритонов»

(«Волхов»

и

«Тритоны»

не сохранились, заменены вос-

произведениями оригинала),

Для Казанского собора Прокофьев создал в 1806—

1807 годах фриз на тему «Медный змий». Этот

рельеф

с его мятущимися фигурами, данными в силь-

ном движении,— наиболее драматическое произведе-

ние скульптора.

Прокофьев был и значительным портрети-

стом.

Сохранились два прекрасных террако-

товых бюста — А. Ф. и А. Е. Лабзиных

(1802,

оба—ГРМ, ил. 199). По простоте и ин-

тимности трактовки образов эти произведения

родственны живописным портретам русских

мастеров конца

XVIII

—

начала

XIX века.

Прокофьев был превосходным мастером небольшо-

го

скульптурного эскиза и выдающимся рисовальщи-

ком.

Среди его рисуночных эскизов, хранящихся преи-

мущественно в Русском музее, есть проекты конного

изваяния Ивана Грозного (1812), аллегорического баре-

льефа

для памятника Минину и Пожарскому (1819),

надгробия Барклая де

Толли

и другие.

Жак-Доменик Рашетт (1744—1809), приехавший в

1779 году в Россию, остался здесь и тесно связал свое

творчество с русским искусством, 'Он был неплохим

портретистом,

мастером станковой скульптуры и мо-

дельмейстером Императорского фарфорового завода.

Принял он участие и в таком капитальном предприятии

своего

времени, как скульптурное оформление Казан-

ского

собора, для которого исполнил несколько релье-

фов.

Среди

русских

мастеров,

составлявших

ок-

ружение

своих

знаменитых

товарищей,

наибо-

лее

интересны

А. М. И в а н о в, М.

П.Алек-

сандров-Уважный,

Г. Т.

Замараев.

Архип Матвеевич Иванов (1749—1821) во-

шел в историю русского искусства прежде всего как

автор теоретического трактата иП снятие о со-

вершенном живописце... и примечание

о портретах» (1789). Из скульптурных работ Ива-

нова должен быть назван мраморный

рельеф

«Крещение

Ольги»

(1776, НИМ АХ). Это пример

ранней трактовки в скульптуре сюжета из отечествен-

ной истории. Условность «историзма» Иванова еще

близка к той, которую можно наблюдать в картине

«Владимир и Рогнеда» Лосенко и особенно в

компози-

ции Акимова «Возвращение Святослава с Дуная».

Интересна гипсовая статуя «Умирающий

боец»

(1782, ГРМ), исполненная Михаилом

Павловичем Павловым (Александро-

вы м - У в а ж н ы м, 1758—181 3). Идя от античных мо-

тивов, скульптор создал пластически выразительную

фигуру в сложном движении. Драматичность образа

хорошо сочетается в ней с общей строгостью стиля.

Гавриил Тихонович Замараев (1758—

1823) по возвращении из зарубежной пенсионерской

поездки

с середины 80-х годов обосновался в Москве

и выполнил здесь большое количество скульптурных

работ для строившихся тогда зданий. Ему принадлежат

горельефы «Избиение

младенцев»

и «Вос-

крешение Лазаря» (1806) в шереметев-

ском

Странноприимном доме. В этих про-

изведениях уже намечается своеобразие московской

школы и в области скульптуры русского классицизма,

с такой ясностью дающее себя знать в деятельности

мастеров первой половины XIX века, например Витёли,

Русские ваятели во второй половине

XVII!

века на новой основе и в широких масштабах

осуществляют принципы синтеза искусства.

В сооружениях Растрелли и мастеров его круга

пластическая орнаментация занимала подчи-

ненное положение по отношению к архитекту-

ре.

Теперь же группы, отдельные статуи и по-

лосы рельефа, оставаясь прежде всего скульп-

турой,

вступают в более сложные отношения с

зодчеством.

Ваятель

не только украшает зда-

ние,

но средствами своего художественного

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

161

языка развивает мысли

и

чувства, определяю-

щие существо архитектурного образа. Скульп-

тор

как бы

уточняет

отдельные

его

стороны,

кое-что

«досказывает»

и

«конкретизирует».

По сравнению

с

Петербургом

и

Москвой

русская

провинция обнаруживает очень свое-

образную картину состояния

и

развития

скульптуры.

В поместьях аристократии, конечно, встреча-

лись произведения знаменитых столичных

ма-

стеров.

Но не они

составляли большинство.

Основная масса работ принадлежала местным

скульпторам,

преимущественно резчикам

по

дереву,

и, как

правило, имела явно декоратив-

ный характер (архитектурные детали, резьба

иконостасов).

Обильно

применялись мотивы

растительного орнамента, позолота

и

яркая

расцветка резных

из

дерева форм.

Во

многих

музеях хранится круглая деревянная скульпту-

ра религиозного характера; многочисленные

варианты статуй

на

темы

«Христос

в

темнице»,

«Распятие»

и т. п.

Некоторые

из них,

относя-

щиеся

к XVIII

веку, имеют примитивный харак-

тер,

стилистически восходя

к

древнейшим

пла-

стам русской художественной культуры.

Дру-

гие

произведения, тоже

XVIII

столетия,

гово-

рят

уже о

знакомстве

с

произведениями

про-

фессиональных скульпторов первой половины

XVIII

века

или

даже раннего классицизма.

Большой интерес

и

эстетическую ценность пред-

ставляют памятники изобразительного фольклора.

Это

пластически решенные предметы домашнего обихода

русского

крестьянства (резные деревянные изделия,

керамика,

игрушка

и т. д.). Их

изучение вплотную

подводит

к

важным проблемам, связанным

уже с об-

ластью

декоративно-прикладного искусства,

а не

скульптуры

в

прямом смысле слова.

Глава

шестая

АРХИТЕКТУРА

60-Х

—НАЧАЛА

80-Х

ГОДОВ

Вторая половина

XVI11

века внесла много

но-

вого

в

русское зодчество. Развитие промыш-

ленности

и

торгбвли, продолжающееся увели-

чение городов, рост науки

—

все

вызывало

не-

обходимость расширения заданий, разраба-

тывавшихся архитектурой, более развернутой

постановки

проблем градостроительства.

Эти

новые задачи выдающиеся мыслители второй

половины века, особенно

А. Н.

Радищев

в 1790

году,

неразрывно связывали

с

борьбой

за пе-

редовые идеалы, призывая усилить обществен-

ную значимость зодчества, рассматривая

его

не только

в

художественном,

но и в

социаль-

ном

аспекте.

Существенное изменение идейно-творче-

ских

основ обусловило поиски новых архитек-

турных форм,

в

разработке которых немалую

роль сыграло дальнейшее освоение

и

претво-

рение античного наследия.

Изучая

многооб-

разные общественные постройки античного

мира,

русские зодчие пытались найти путь

к

созданию

новых типов сооружений;

в

облада-

ющих гармонической законченностью

и

стро-

гостью

классических памятниках

они

видели

совершенные образцы архитектуры.

Опыт

античности

и

эпохи нового времени

учтен

в

крупных планировочных начинаниях

60-х

— 90-х

годов

в

Петербурге, Москве

и про-

винции,

свидетельствовавших

о

дальнейшем

прогрессе

русского градостроительства

(см.

главу восьмую).

Развивалась

и

усадебная архитектура. Скла-

дывался

характерный

тип

поместья

с

прямой

аллеей, ведущей

от

въездных ворот

к

обрам-

ленному флигелями парадному двору,

в глу-

бине которого находился главный дом.

На

сме-

ну регулярным садам

с их

геометризирован-

ными планировками приходят

так

называемые

пейзажные,

или

натуральные, парки

с

живо-

писным,

возможно более естественным

рас-

пределением растительности,

со

строгими,

яс-

ных форм павильонами

и

беседками, обелис-

ками,

статуями, вазами

и т. д.,

расположенны-

ми

среди групп деревьев, часто

по

берегам

извилистых

рек и

ручьев.

Черты

нового сказываются

в

стремлении

к

лаконичным

и

четким объемным решениям

зданий,

контрастному соподчинению

и

сочета-

нию объемов,

к

простым, нередко

с

подчерку

нутым центром планам.

В

отличие

от той

роли,

которую

ордер играл

в

предшествующий

пе-

риод,

когда элементы

его

использовались

как

детали

убранства

или

содействовали усилению

пластики стен,

он

становится теперь основным

масштабом

в

композиции фасадов

и

интерье-

ров.

Одним

из

наиболее видных архитекторов

раннего

классицизма

был

Александр

Фи-

липпович Кокоринов (1726—1772).

Он

учился

в

Тобольске

у И. Я.

Бланка,

в

Москве

сперва

у

Коробова, затем

у

Ухтомского,

а в

1754

году переехал

в

Петербург.

В

централь-

ном

по

значению

и

крупнейшем сооружении

тех

лет,

связанном

с

именем Кокоринова

и его

соавтора

Валлена

Деламота

—

Академии

художеств,

уже в

полной мере раскрыва-

ются характерные

для

раннего классицизма

черты

(ил. 200).

Проект здания Академии

был

создан

в

результате

большой

и

напряженной работы

и

претерпел много

из-

менений,

прежде

чем

было

найдено окончательное

решение.

Проектная модель, хранящаяся

в

Государст-

венном научно-исследовательстком музее Академии

художеств,

во

многом отличается

от

того,

что

осуще-

ствлено

в

натуре,

и

дает

целый

ряд

вариантов отдель-

ных частей

(так,

например, главный фасад разработан

в

четырех

различных вариантах).

Авторы

учли

важное

в

градостроительном

отношении местоположение здания. Огром-

ный простор

Невы

предопределил большой

162

РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

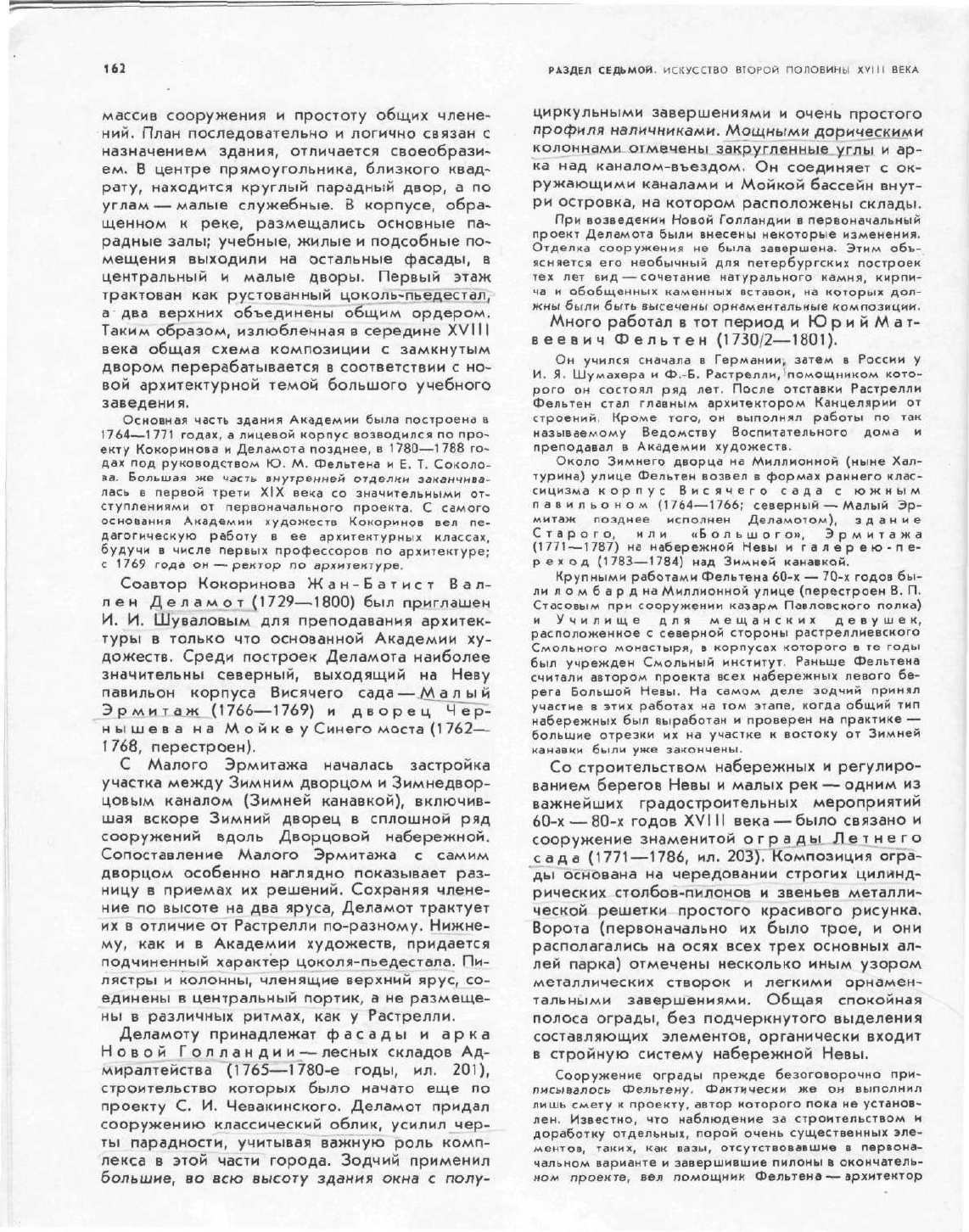

массив

сооружения

и

простоту общих члене-

ний.

План

последовательно

и

логично связан

с

назначением здания, отличается своеобрази-

ем.

В

центре прямоугольника, близкого квад-

рату, находится круглый парадный двор,

а по

углам

—

малые служебные.

В

корпусе, обра-

щенном

к

реке, размещались основные

па-

радные залы; учебные, жилые

и

подсобные

по-

мещения выходили

на

остальные фасады,

в

центральный

и

малые дворы. Первый этаж

трактован

как

рустованный цоколь-пьедестал,

а

два

верхних объединены общим ордером.

Таким образом, излюбленная

в

середине

XVIII

века общая схема композиции

с

замкнутым

двором

перерабатывается

в

соответствии

с но-

вой архитектурной темой большого учебного

заведения.

Основная часть здания Академии

была

построена

в

1764—1771 годах,

а

лицевой корпус возводился

по про-

екту Кокоринова

и

Деламота позднее,

в

1

780—1 788

ГО'

дах

под

руководством

Ю. М.

Фельтена

и Е. Т.

Соколо-

ва. Большая

же

часть внутренней отделки заканчива-

лась

в

первой трети

XIX

века

со

значительными

от-

ступлениями

от

первоначального проекта.

С

самого

основания Академии художеств Кокоринов

вел пе-

дагогическую

работу

в ее

архитектурных классах,

будучи

в

числе первых профессоров

по

архитектуре;

с

1769

года он—ректор

по

архитектуре.

Соавтор Кокоринова Жан-Батист

Вал-

лен Деламот {1729—1800)

был

приглашен

И.

И.

Шуваловым

для

преподавания архитек-

туры

в

только

что

основанной Академии

ху-

дожеств.

Среди построек Деламота наиболее

значительны северный, выходящий

на

Меву

павильон корпуса Висячего сада —.Малый

Эрмитаж (1 766—1769)

и

дворец

Чер-

нышева

на М о й к е у

Синего моста (1 762—

1768,

перестроен).

С Малого Эрмитажа началась застройка

участка между Зимним дворцом

и

Зимнедвор-

цовым каналом (Зимней канавкой), включив-

шая вскоре Зимний дворец

в

сплошной

ряд

сооружений

вдоль Дворцовой набережной.

Сопоставление Малого Эрмитажа

с

самим

дворцом

особенно наглядно показывает

раз-

ницу

в

приемах

их

решений. Сохраняя члене-

ние

по

высоте

на два

яруса, Деламот трактует

их

в

отличие

от

Растрелли по-разному. Нижне-

му,

как и в

Академии художеств, придается

подчиненный характер цоколя-пьедестала.

Пи-

лястры

и

колонны, членящие верхний ярус,

со-

единены

в

центральный портик,

а не

размеще-

ны

в

различных ритмах,

как у

Растрелли.

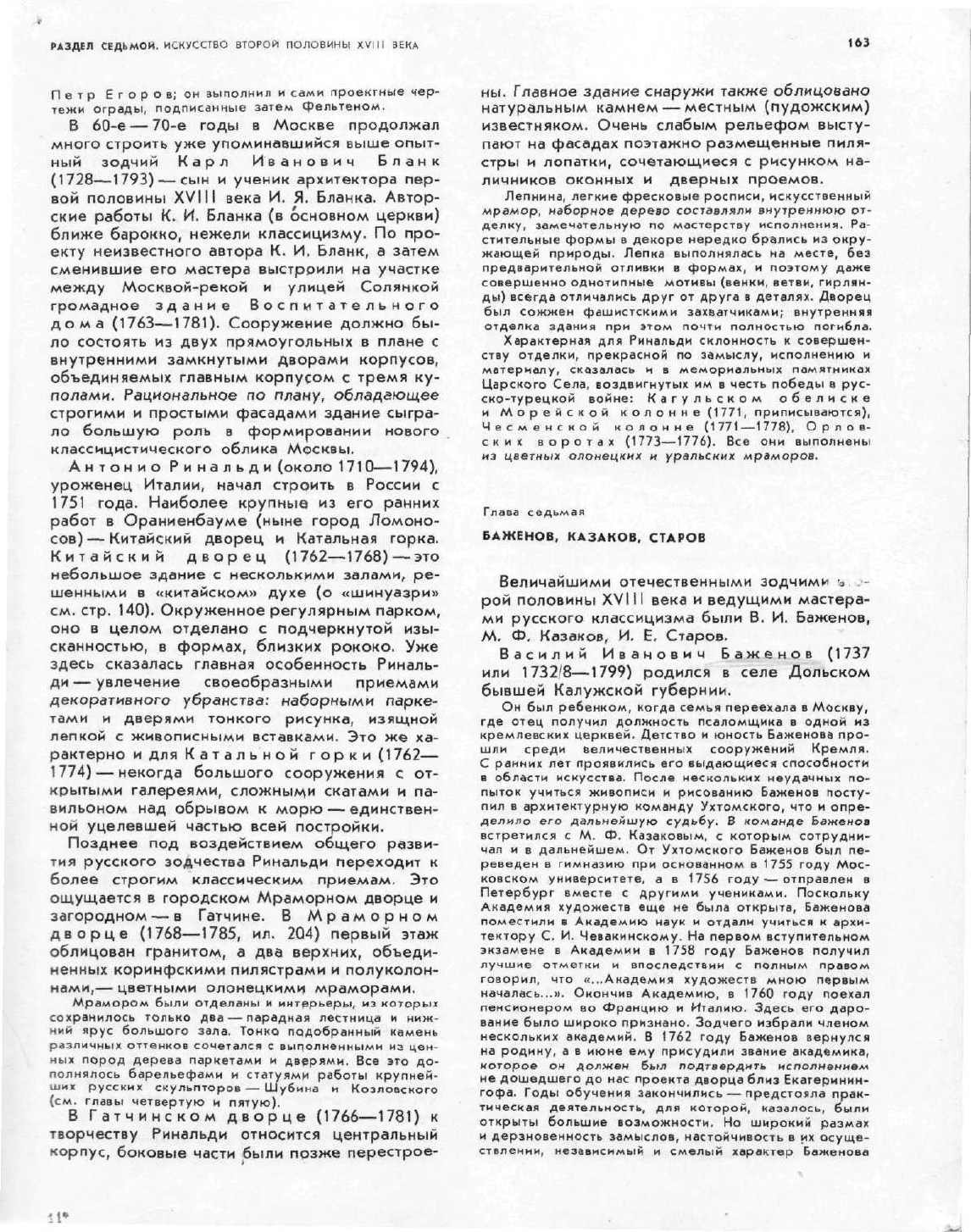

Деламоту принадлежат фасады

и

арка

Новой Голландии

—

лесных складов

Ад-

миралтейства (1765—1780-е

годы,

ил. 201),

строительство которых было начато

еще по

проекту

С. И.

Чевакинского. Деламот придал

сооружению

классический облик, усилил

чер-

ты парадности, учитывая важную роль

комп-

лекса

в

этой части города. Зодчий применил

большие,

во всю

высоту здания окна

с

полу-

циркульными завершениями

и

очень простого

профиля наличниками. Мощными дорическими

колоннами отмечены закругленные углы

и ар-

ка

над

каналом-въездом.

Он

соединяет

с ок-

ружающими каналами

и

Мойкой бассейн внут-

ри

островка,

на

котором расположены склады.

При возведении Новой Голландии

в

первоначальный

проект

Деламота были внесены некоторые изменения.

Отделка сооружения

не

была

завершена. Этим

объ-

ясняется

его

необычный

для

петербургских построек

тех

лет вид —

сочетание натурального камня,

кирпи-

ча

и

обобщенных каменных вставок,

на

которых

дол-

жны были быть высечены орнаментальные

композиции.

Много

работал

в тот

период

и

ЮрийМат-

веевич Фельтен (1730/2—1801).

Он учился сначала

в

Германии, затем

в

России

у

И.

Я.

Шумахера

и Ф.-Б.

Растрелли,'помощником кото-

рого

он

состоял

ряд лет.

После отставки Растрелли

Фельтен стал главным архитектором Канцелярии

от

строений.

Кроме

того,

он

выполнял работы

по так

называемому Ведомству Воспитательного дома

и

преподавал

в

Академии художеств.

Около Зимнего дворца

на

Миллионной (ныне

Хал-

турина) улице Фельтен возвел

в

формах раннего клас-

сицизма

корпус Висячего сада

с

южным

павильоном (1764—1766; северный

—

Малый

Эр-

митаж позднее исполнен Деламотом), здание

Старого,

или

«Большог

о»,

Эрмитажа

(1771—1787)

на

набережной

Невы

и

галерею-пе-

реход (1783—1784)

над

Зимней канавкой.

Крупными работами Фельтена

60-х — 70-х

годов

бы-

ли ломбард

на

Миллионной улице (перестроен

В. П.

Стасовым

при

сооружении казарм Павловского полка)

и

Училище

для

мещанских девушек,

расположенное

с

северной стороны растреллиевского

Смольного монастыря,

в

корпусах которого

в те

годы

был учрежден Смольный институт. Раньше Фельтена

считали автором проекта всех набережных левого

бе-

рега

Большой Невы.

На

самом деле зодчий принял

участие

в

этих работах

на том

этапе, когда общий

тип

набережных

был

выработан

и

проверен

на

практике

—

большие отрезки

их на

участке

к

востоку

от

Зимней

канавки были

уже

закончены.

Со строительством набережных

и

регулиро-

ванием берегов

Невы

и

малых

рек

—

одним

из

важнейших градостроительных мероприятий

60-х—80-х годов

XVIII

века

—

было связано

и

сооружение

знаменитой ограды Летнего

сада (1771—1786,

ил. 203).

Композиция

огра-

ды основана

на

чередовании строгих цилинд-

рических

столбов-пилонов

и

звеньев металли-

ческой

решетки простого красивого рисунка.

Ворота (первоначально

их

было трое,

и они

располагались

на

осях всех трех основных

ал-

лей парка) отмечены несколько иным узором

металлических створок

и

легкими орнамен-

тальными завершениями. Общая спокойная

полоса ограды,

без

подчеркнутого выделения

составляющих элементов, органически входит

в стройную систему набережной Невы.

Сооружение ограды прежде безоговорочно

при-

писывалось Фельтену. Фактически

же он

выполнил

лишь смету

к

проекту, автор которого пока

не

установ-

лен. Известно,

что

наблюдение

за

строительством

и

доработку отдельных, порой очень существенных

эле-

ментов,

таких,

как

вазы, отсутствовавшие

в

первона-

чальном варианте

и

завершившие пилоны

в

окончатель-

ном

проекте,

вел

помощник Фельтена

—

архитектор

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

ИСКУССТВО

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ

XVIII

ВЕКА

163

Петр Егоров; он выполнил и сами проектные чер-

тежи ограды, подписанные затем фельтеном.

В 60-е — 70-е годы в Москве продолжал

много

строить уже упоминавшийся выше опыт-

ный зодчий Карл Иванович Бланк

(1728—1793) — сын и ученик архитектора пер-

вой половины

XVII!

века И, Я. Бланка. Автор-

ские

работы К. И. Бланка (в основном церкви)

ближе барокко, нежели классицизму. По про-

екту неизвестного автора К. И, Бланк, а затем

сменившие его мастера выстроили на участке

между Москвой-рекой и улицей Солянкой

громадное здание Воспитательного

дома (1763—1781). Сооружение должно бы-

ло состоять из двух прямоугольных в плане с

внутренними замкнутыми дворами корпусов,

объединяемых главным корпусом с тремя ку-

полами. Рациональное по плану, обладающее

строгими

и простыми фасадами здание сыгра-

ло большую роль в формировании нового

классицистического облика Москвы.

Антонио Ринальди (около

1

71 0—1 794),

уроженец Италии,

начал

строить в России с

1751 года. Наиболее крупные из его ранних

работ в Ораниенбауме (ныне город Ломоно-

сов) — Китайский дворец и Катальная

горка.

Китайский

дворец (1 762—1768) — это

небольшое здание с несколькими залами, ре-

шенными в «китайском» духе (о «шинуазри»

см.

стр. 140). Окруженное регулярным парком,

оно в целом отделано с подчеркнутой изы-

сканностью, в формах, близких рококо. Уже

здесь сказалась главная особенность Риналь-

ди — увлечение своеобразными приемами

декоративного убранства: наборными парке-

тами и дверями тонкого рисунка, изящной

лепкой с живописными вставками. Это же ха-

рактерно и для Катальной горки (1762—

1774) — некогда большого сооружения с от-

крытыми галереями, сложными скатами и па-

вильоном над обрывом к морю — единствен-

ной уцелевшей частью всей постройки.

Позднее под воздействием общего разви-

тия русского зодчества Ринальди переходит к

более строгим классическим приемам. Это

ощущается в городском Мраморном дворце и

загородном

— в Гатчине. В Мраморном

дворце (1768—1785, ил. 204) первый этаж

облицован гранитом, а два верхних, объеди-

ненных коринфскими пилястрами и полуколон-

нами,—

цветными олонецкими мраморами.

Мрамором были отделаны и интерьеры, из которых

сохранилось только два — парадная лестница и ниж-

ний ярус большого зала. Тонко подобранный камень

различных оттенков сочетался с выполненными из цен-

ных пород дерева паркетами и дверями. Все это до-

полнялось барельефами и статуями работы крупней-

ших русских скульпторов — Шубина и Козловского

(см.

главы четвертую и пятую).

В Гатчинском дворце (1766—1781) к

творчеству Ринальди относится центральный

корпус,

боковые части были позже перестрое-

ны.

Главное здание снаружи также облицовано

натуральным камнем — местным (пудожским)

известняком.

Очень

слабым рельефом высту-

пают на фасадах поэтажно размещенные пиля-

стры и лопатки, сочетающиеся с рисунком на-

личников оконных и дверных проемов.

Лепнина, легкие фресковые росписи, искусственный

мрамор,

наборное дерево составляли внутреннюю от-

делку, замечательную по мастерству исполнения. Ра-

стительные формы в декоре нередко брались из окру-

жающей природы. Лепка выполнялась на месте, без

предварительной отливки в формах, и поэтому даже

совершенно однотипные мотивы (венки, ветви, гирлян-

ды) всегда отличались Друг от друга в

деталях.

Дворец

был сожжен фашистскими захватчиками; внутренняя

отделка здания при этом почти полностью погибла.

Характерная для Ринальди склонность к совершен-

ству отделки, прекрасной по замыслу, исполнению и

материалу, сказалась и в мемориальных памятниках

Царского

Села, воздвигнутых им в честь победы в рус-

ско-турецкой войне: Катульском обелиске

и Мор ейской колонне

(1771,

приписываются),

Чесменской колонне (1771 —1778), Орлов-

ских

воротах (1773—1776). Все они выполнены

из

цветных олонецких и уральских мраморов.

Глава

седьмая

БАЖЕНОВ, КАЗАКОВ,

СТАРОВ

Величайшими отечественными зодчими а". >

рой

половины

XVIМ

века и ведущими мастера-

ми

русского классицизма были В. И. Баженов,

М.

Ф. Казаков, И, Е. Старое.

Василий Иванович Баженов (1737

или 1732/8—1799) родился в селе Дольском

бывшей Калужской губернии.

Он был ребенком, когда семья переехала в Москву,

где

отец получил должность псаломщика в одной из

кремлевских церквей. Детство и юность Баженова про-

шли среди величественных сооружений Кремля.

С ранних лет проявились его выдающиеся способности

в области искусства. После нескольких неудачных по-

пыток учиться живописи и рисованию Баженов посту-

пил в архитектурную команду Ухтомского, что и опре-

делило его дальнейшую судьбу. В команде Баженов

встретился с М. Ф. Казаковым, с которым сотрудни-

чал и в дальнейшем. От Ухтомского Баженов был пе-

реведен в гимназию при основанном в 1755 году Мос-

ковском

университете, а в 1756 году — отправлен в

Петербург вместе с другими учениками. Поскольку

Академия художеств еще не

была

открыта, Баженова

поместили в Академию наук и отдали учиться к архи-

тектору С. И. Чевакинскому. На первом вступительном

экзамене в Академии в 17S8 году Баженов получил

лучшие отметки и впоследствии с полным правом

говорил,

что

«...Академия

художеств мною первым

началась...».

Окончив Академию, в 1760 году поехал

пенсионером во Францию и Италию. Здесь его даро-

вание было широко признано. Зодчего избрали членом

нескольких академий. В 1762 году Баженов вернулся

на родину, а в июне ему присудили звание академика,

которое он должен был подтвердить исполнением

не дошедшего до нас проекта дворца близ Екатеринин-

гофа. Годы обучения закончились — предстояла прак-

тическая деятельность, для которой, казалось, были

открыты большие возможности. Но широкий размах

и дерзновенность замыслов, настойчивость в их осуще-

ствлении, независимый и смелый характер Баженова

It*