Проблемы российской истории. Вып. 10

Подождите немного. Документ загружается.

121

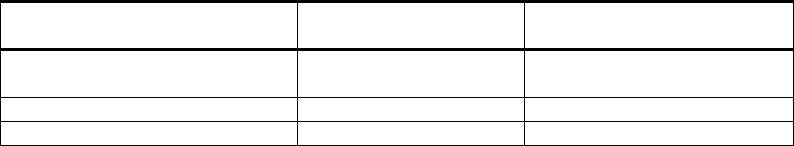

Окончание табл. 2

Инвалиды и их группы по семьям

Не имеющие сельского

хозяйства

Имеющие сельское хозяйство

Семьи с 3 и более нетрудоспо-

собными

20 руб. 12 руб.

Семьи с 2 нетрудоспособными 15 руб. 9 руб.

Семьи с 1 нетрудоспособным 11 руб. 7 руб.

«Инвалиды не нуждаются в жалости, они хотят быть полезными обществу…»

Начало формирования системы социальной защиты инвалидов связывается с обнаро-

дованием 1 ноября 1917 г. правительственного сообщения о социальном страховании инва-

лидов. К ним причислялись все категории граждан, в той или иной степени лишенных воз-

можности трудиться. Однако дальнейшее развитие событий, сопряженных с необходимо-

стью завершения мировой и последовавшей вскоре Гражданской войн, предопределило не

только «военизацию» понятия инвалидности, но и круг лиц, имевших первоочередное право

на получение пенсии по инвалидности. Таковыми, прежде всего, оказывались военнослу-

жащие Красной армии и члены их семей

16

. Вместе с тем, переход к мирной жизни неиз-

бежно расширял этот круг, вовлекая в него и «гражданских» инвалидов…

В соответствии с ценностями системы социального обеспечения инвалиды труда и

«увечные по рождению» были отнесены к четвертой по нуждаемости категории населения.

Занимая, таким образом, промежуточное положение между «сиротами, находившимися под

опекой государства» и «семьями умерших трудящихся», они существенно уступали по сво-

им социальным возможностям красноармейцам. Тем не менее, молодое советское государ-

ство брало их не только под свою надежную защиту, но и стремилось дать им вторую, «бо-

лее осмысленную и насыщенную трудовыми подвигами» жизнь. С учетом состояния здоро-

вья и вытекающих из него возможностей инвалидам «под работу и полноценное существо-

вание» предоставлялись несколько типов домов и трудовых общежитий. Инвалидные дома

(нередко называемые «домами вспомоществования увечным») первой категории устраива-

лись для тех, кто «вследствие старческой дряхлости, увечья или хронического болезненного

состояния, совершенно не трудоспособны и не могут обойтись без постороннего ухода».

Такие дома по своему устройству напоминали больничные учреждения с соответствующим

распорядком дня и не могли рассматриваться в качестве «трудового резерва» страны побе-

дившего социализма

17

. Инвалидные дома второй категории предназначались для граждан,

утративших трудоспособность в результате старческой дряхлости или хронических заболе-

ваний, однако способных обходиться без посторонней помощи. В них допускались «легкие

работы сродни шитью, плетению или вязанию», а также «наемный труд в той мере, в какой

он являлся необходимым дополнением к труду инвалидов».

Наряду с ними для инвалидов III и IV групп «со значительной потерей трудоспособ-

ности и не имевших возможностей работы в производственных мастерских» предусматри-

вались трудовые общежития с легкими работами I типа. Труд в них являлся обязательным,

проводился

«систематически и регулярно. Количество часов работы для отдельных

групп составляло не менее 3 часов и не более 6 часов. Самообслуживание обя-

зательно в смысле личного обслуживания в полном объеме. В отношении об-

щего обслуживания учреждения (уборка помещения, работа на кухне) оно

производится лишь постольку, поскольку не вредит постановке дела и работе

в мастерских, наемный труд допускается лишь в минимальном масштабе, по-

скольку он является необходимым дополнением к труду инвалида»

18

.

122

На местах организовывались инвалидные колонии и артели. В июне 1922 г. Кубано-

Черноморский областной собес выделил 30 тыс. руб. на открытие в одном из районов об-

ласти инвалидной артели «Красный маяк»

19

. В то же время комитетом взаимопомощи, дей-

ствовавшим при собесе, принимается решение «об оказании всеобъемлющей помощи ли-

цам, причисленным к I – III группам инвалидности, по вспашке, засеванию и уборке при-

надлежащих им полей»

20

. Образовывавшиеся в те годы артели включали в свой состав не

только инвалидов, но и вполне здоровых граждан. Согласно списочному составу артели

инвалидов с. Преображенского Адыгейской автономной области на 8 мая 1925 г., из 25 че-

ловек только 13 имели «отклонения от физической нормы трудоспособности», остальные

«пребывали в ней по причине отсутствия других мест работы». По итогам проводившейся в

том же месяце проверки из артели были исключены 18 чел. Среди причин их увольнения

указывались: проживание за пределами села; пассивное отношение к артели; отсутствие

инвалидности; обеспеченность; нечестность; алкоголизм. Артель занималась изготовлением

кожаных изделий, состояла преимущественно из середняков и «особых производственных

достижений за собой не числила»

21

. В сводном отчете по области за 1925 г. назывались 4

инвалидные артели, расположенные на периферии и охватывавшие 34 чел., из которых 11

не являлись инвалидами. Инвалидная кооперация по области носила преимущественно по-

требительский характер и лишь «начинала приобретать сельскохозяйственный тип». Сред-

немесячный оборот всех артелей не превышал 1250 руб., а заработная плата работников –

10 – 15 руб. На местном рынке

«инвалидная кооперация никакого влияния не имеет: слишком слаба и не-

значительна; вырабатываемая ею продукция распределяется непосредствен-

но среди местного крестьянства и не доходит до рынка»

22

.

Особое значение трудоустройство и обучение инвалидов приобрели в начале 1930-х

гг., что было вызвано ликвидацией безработицы в СССР. В частности, на I краевом совеща-

нии инспекторов собеса и председателей касс взаимопомощи Северо-Кавказского края, со-

стоявшемся 15 – 17 марта 1934 г., подчеркивалось, что

«эти вопросы приобретают особое значение и должны рассматриваться

не только как форма социального обеспечения, но и как мероприятие по по-

крытию дефицита в рабочей силе. В переживаемый нами период нехватки

рабочей силы необходимо деятельность собесов перестроить в направлении

максимального использования труда инвалидов, не ограничиваясь только кон-

тингентом собеса, но инвалидов труда и прочих инвалидов, принадлежащих к

трудовым слоям населения, обратив особое внимание на трудоустройство

инвалидов III группы. Применять жесткие меры в отношении лиц, уклоняв-

шихся от общественных работ».

Органы собеса призывались стать «штабами содействия рациональному использова-

нию остаточного труда инвалидов»

23

. Уже в течение 1931 г. по краю было обустроено

13 800 инвалидов III и значительная часть инвалидов II группы

24

.

Не менее рельефно складывалось и обеспечение различных категорий инвалидов.

Так же, как и в случае с красноармейцами, размеры этих видов пособий зависели от кон-

кретных заслуг перед социалистическим Отечеством. На основании Постановления СНК

РСФСР от 17 декабря 1920 г. «Об усиленных пенсиях престарелым и инвалидам педагогам»

Кубано-Черноморский собес своим циркулярным распоряжением 31 мая 1921 г. объявлял:

«Педагоги, оказавшие своей педагогической деятельностью услуги

РСФСР, в случае их инвалидности и семьи их, имеют право на получение пен-

сии в двойном против обычного размере. Педагогические заслуги устанавли-

ваются на местах губотнаробами и подтверждаются губисполкомами. Же-

123

лательно, чтобы указанные пенсии были по соглашению с продорганизациями

натурализованы, хотя бы частично»

25

.

На размер оказываемой помощи влияло, прежде всего, имущественное положение

инвалидов. В сельской местности уже к 1923 г. появились «маломочные», «имущие» и «не-

имущие» инвалиды.

«Маломочные» проходили как «имевшие живой и мертвый инвентарь». В специаль-

но разработанной для комитетов взаимопомощи инструкции к этой категории инвалидов

относились: «школьные работники», «имевшие одну хату и одну корову»; «имевшие одну

хату, одну лошадь и одну корову»; «хату, корову, овцу», «хату и два стрижака». Практиче-

ски ничем не отличались от них «имущие», в распоряжении которых оказывался все тот же

«живой и мертвый инвентарь». В приводимых инструкцией примерах по их определению

содержатся путанные и невразумительные критерии соотнесения жилья, инвентаря и до-

машнего скота. Наиболее интригующим выглядит положение «неимущих» инвалидов, к

которым отнесены граждане «с одной хатой», «хатой и коровой», «съемной квартирой и

иногда коровой»

26

. Положенные этим категориям пособия не имели четко определенного

содержания и включали в себя «муку, цельное зерно, до 10 руб. денег, одежу, земельные

орудия». К сожалению, выяснить, кому и на каких основаниях они предоставлялись, не

удалось.

Между тем, в многочисленных заявлениях, адресованных председателям сельских

советов, встречаются упоминания о получении инвалидами различных групп таких посо-

бий. В жалобе инвалида II группы с. Шаловское Ширванского округа Адыгейской автоном-

ной области Непиющего указывалось, что по причине нетрудоспособности и «маломочно-

сти» он был освобожден от единого сельскохозяйственного налога, а также всех остальных

налогов на общих основаниях. Долгое время получал

«пособию из муки и проса. Теперь сижу под домашним арестом за невы-

плату взваленного на меня непосильного налога. У меня сын, который учится

в школе, но в последнее время по заявлению учительницы дать таковой один

пуд пшеницы, отказался за неимением таковой и был выброшен из школы»

27

.

В условиях обострения классовой борьбы в деревне, вызванной политикой ликвида-

ции кулачества и насаждения колхозов, был изыскан еще один дополнительный источник

помощи инвалидам. Разоренные хозяйства в виде «домашнего скарба, сельскохозяйствен-

ного инвентаря и других категорий национализированного имущества» передавались в осо-

бые фонды при местных исполкомах. Туда же поступали и всевозможные штрафы, взыски-

ваемые с отдельных хозяйств за «нарушение постановлений сельских сходов о выполнении

плана хлебозаготовок». Из этих фондов «в случае надобности могла оказываться посильная

материальная помощь (натурой или деньгами) инвалидному населению»

28

.

Однако не обходилось и без курьезов. Так, к трехдневнику помощи слепым, прово-

дившемуся в начале января 1930 г. по Адыгейской автономной области, был подготовлен

лозунг «Долой филантропия – наследницу буржуазного общества. Вернем слепых к труду,

научим грамоте, покончим со слепотой организованной помощью»

29

. В изданных к его

проведению тезисах, подготовленных ВОС, приводилась сопоставительная динамика чис-

ленности слепых по России, в которой явно угадывалась «классовая подоплека» происхож-

дения столь страшного заболевания. На 1886 г. значилось 190 тыс. слепых, на 1897 г. – 248

тыс., на 1917 г. – 300 тыс. Однако уже в 1926 г. таковых (без учета Якутии) насчитывалось

только 231 чел. Данные цифры, по заключению авторов брошюры, наглядно свидетельство-

вали о том, что

«слепота являлась неизбежным следствием классовых противоречий и

своими корнями уходит в экономическую структуру классового общества, ос-

нованного на эксплуатации и политическом угнетении подчиненных классов»

30

.

124

Вместо заключения, или зачем советская власть

помогала красноармейцам и инвалидам

О социальных завоеваниях первой в мире страны победившего социализма написано

множество книг хороших и разных. Они до сих пор остаются предметом особой гордости

приверженцев социализма. Именно с ними связываются основные достижения советского

государства за более чем семидесятилетнюю историю его существования. Однако даже не-

большого и сравнительно фрагментарного взгляда на историю формирования советской

системы социального обеспечения достаточно, чтобы задуматься над ценою этих завоева-

ний. Как свидетельствуют архивные материалы, помощь, оказываемая самым преданным

(военнослужащим Красной армии) и обездоленным (инвалидам) слоям населения, была

весьма далеко от идеалов социального равенства и справедливости. Она зависела не столько

от материальных возможностей власти, сколько от идеологической преданности режиму,

ратного и трудового участия в креплении его хозяйственных и политических основ. При-

нимая во внимание все те трудности, с которыми пришлось столкнуться молодому совет-

скому государству по строительству реального социализма, все же нельзя не видеть того

очевидного факта, что люди для него существовали до тех пор, пока могли быть «полезны-

ми обществу». А это уже совершенно другая социальная история, в которой те же красно-

армейцы или инвалиды являлись лишь проводниками воплощения в жизнь «громадья» со-

ветских планов…

ПРИМЕЧАНИЯ

1

ГУ НАРА. Ф. Р. 550. Оп. 1. Д. 1. Л. 48

2

В данной связи нельзя не согласиться с мнением современного исследователя о том, что «рабо-

че-крестьянское правительство за годы своего существования провело целый комплекс социальных

мероприятий, не столько улучшивших материальное положение» отдельных групп населения, «сколь-

ко обеспечивая им более высокий социальный статус» . См.: Ильюхов А.Л. Жизнь в эпоху перемен:

материальное положение городских жителей в годы революции и Гражданской войны. М., 2007. С.16.

3

Ильюхов А.Л. Указ. соч. С.18.

4

ГУ НАРА. Ф. Р. 71. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

5

Там же. Л. 3.

6

Там же. Л. 15.

7

Там же. Л. 16.

8

Там же. Л. 4.

9

Там же. Ф. Р. 38. Оп. 1. Д. 54. Л. 32.

10

же. Д. 63. Л. 24.

11

Хлынина Т.П. Страницы социальной истории советской Адыгеи: повседневная жизнь населе-

ния области в 1920-е гг. Майкоп, 2005. С.39 – 40.

12

ГУ НАРА. Ф. Р. 38. Оп. 1. Д. 63. Л. 36.

13

Суть «дефектов» сводилась к чрезмерному увлечению государственными средствами без

«надлежащего использования общественных и других средств».

14

ГУ НАРА. Ф. Р. 38. Оп. 1. Д. 69. Л. 10, 10 об.

15

Там же. Д. 90. Л. 9.

16

Малеева Т., Васин С. Инвалиды в России – узел старых и новых проблем. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/56010.htm. Последнее посещение 12. 11.

2009.

17

Для людей полностью лишенных трудоспособности, «совершенно беспомощных и безродных

инвалидов войны» в середине 1920-х гг. планировалось строительство так называемых убежищ соци-

ального обеспечения. Они должны были заменить собою дореволюционные дома призрения и предна-

125

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

значались для городского населения. Однако в ситуации бесконечных денежных затруднений и фор-

мирования нового видения социальной ответственности граждан эта идея так и не была реализована.

Показательно, что в национальных автономиях в течение долгого времени инвалидные дома не созда-

вались, что во многом объяснялось господствовавшими там традициями почитания старших и до-

машнего ухода за больными. ГУ НАРА. Ф. Р. 38. Оп. 1. Д. 33. Л. 29, 42.

18

ГУ НАРА. Ф. Р. 550. Оп. 1. Д. 8. Л. 6.

19

Там же. Д. 16. Л. 42.

20

Там же. Оп. 1. Д. 16. Л. 46.

21

Там же. Ф. Р. 38. Оп. 1. Д. 22. Л. 71.

22

Там же. Д. 33. Л. 218 об.

23

Там же. Д. 90. Л. 305.

24

Там же.

25

Там же. Ф. Р. 550. Оп. 1. Д. 8. Л. 29.

26

Там же. Ф. Р. 38. Оп. 1. Д. 20. Л. 89.

27

Там же. Д. 20. Л. 164.

28

Там же. Д. 97. Л. 6.

29

Там же. Д. 92. Л. 59.

30

Там же. Д. 84. Л. 54.

T.P. Khlynina (Rostov-on-Don)

“WHO IS MORE VALUABLE FOR MOTHER-HISTORY?”:

RED ARMY SOLDIERS AND DISABLED WAR VETERANS IN THE WELFARE

SYSTEM (THE 1920-S – THE BEGINNING OF THE 1930-S)

The article deals with different kinds of social services provided to Red Army soldiers and

disabled war veterans in the 1920-s – the beginning of the 1930-s. The process of forming the So-

viet welfare system is analysed in the article. The author singles out social groups which were

given preference in receiving financial and other assistance from the state or local authority and

peculiarities of the welfare system characteristic for the region. Red Army soldiers and disabled

war veterans are used as an example to illustrate the mechanisms and practices of social control.

Р.Е. Романов

Новосибирск

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НОВОСИБИРСКА

В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1930-Х – НАЧАЛО 1940-Х гг.)

В предвоенные годы одним из специфических явлений социально-экономической

жизни Новосибирска стало возникновение нового отряда молодых рабочих, связанное со

строительством и введением в строй оборонных заводов. Создание в крупнейшем индуст-

риальном центре Западной Сибири данных предприятий, начавшееся еще в середине 1930-х

гг., было нацелено на укрепление военно-экономического потенциала СССР в условиях

возраставшей угрозы фашистской агрессии. Уникальное геополитическое положение За-

падно-Сибирского региона, позволявшее в случае вооруженного конфликта с Германией и

Японией превратить его в глубокий стратегический тыл, обусловило налаживание в Ново-

126

сибирске серийного выпуска боевой авиационной техники и боеприпасов. В связи с зарож-

дением основ военного производства, важными задачами индустриального развития города

являлись быстрое формирование и эффективное использование первоначальных рабочих

кадров оборонной промышленности. Их решение осуществлялось партийными и комсо-

мольскими организациями, хозяйственными органами Новосибирской области в основном

за счет молодежи в возрасте до 25 лет, которая отличалась от других возрастных категорий

трудоспособного населения более высокой территориальной и социально-профессиональ-

ной мобильностью. Следовательно, возникает интерес к изучению исторического опыта

включения юношей и девушек в отрасли оборонно-промышленного комплекса Западной

Сибири, создававшиеся накануне Великой Отечественной войны.

Вопросы формирования и развития рабочей молодежи оборонных заводов Новоси-

бирска в предвоенные годы еще недостаточно детально изучены в отечественной историо-

графии. До начала 1990-х гг. исследователи, уделявшие внимание специальному исследова-

нию истории рабочего класса Сибири в данный период, преимущественно, рассматривали

отдельные аспекты комплектования и подготовки молодежных рабочих кадров в масштабах

всего народного хозяйства. В монографиях И.К. Беляева, Г.А. Докучаева и других трудах

1

выявлена доля юношей и девушек в составе рабочих, показано значение школ фабрично-

заводского ученичества (ФЗУ) в обучении квалифицированных кадров, преобразование

школ ФЗУ в учебные заведения государственных трудовых резервов (гострудрезервов),

участие молодежи в соцсоревновании. Особое место в советской историографии изучаемой

проблематики занимает коллективный труд «Кузница степных кораблей: История Новоси-

бирского производственного объединения «Сибсельмаш»

2

. В этой работе содержатся от-

дельные сведения о мобилизации комсомольцев на комбинат «Сибметаллстрой» (завод

«Сибсельмаш»), о подготовке юношей и девушек в школе ФЗУ, о молодых стахановцах и

ударниках, комсомольско-молодежных бригадах.

В 90-е гг. XX – начале XXI в., в связи с рассекречиванием документов военных заво-

дов, в отечественной исторической науке появились отдельные комплексные исследования, в

которых рассматриваются проблемы создания и развития оборонных предприятий Новоси-

бирска в годы первых пятилеток

3

. В них приводятся лишь отрывочные сведения о поступле-

нии комсомольцев, выпускников школ ФЗУ, демобилизованных красноармейцев в военно-

промышленное производство Новосибирска, о профессиональном обучении и трудовой дея-

тельности отдельных молодых рабочих завода им. Чкалова и комбината «Сибметаллстрой».

Попытка более обобщенного исследования процесса формирования отряда рабочей

молодежи оборонной промышленности Новосибирска в период третьей пятилетки (1938 –

первая половина 1941) была предпринята в трудах Р.Е. Романова

4

. В его работах исследо-

вались общие тенденции и особенности комплектования молодежных рабочих кадров заво-

да № 153 (завод им. Чкалова) и комбината № 179 (завод «Сибсельмаш»). В частности, были

выявлены факторы, динамика и механизмы включения юношей и девушек в трудовые кол-

лективы военных заводов Новосибирска.

Таким образом, к настоящему времени в отечественной историографии освещены

лишь отдельные аспекты истории рабочей молодежи оборонных предприятий Новосибир-

ска в предвоенные годы. В связи с этим, целью данного исследования является реконструк-

ция процесса формирования молодежных рабочих кадров и использования их трудового

потенциала в сфере производства авиационной техники и боеприпасов, созданном накануне

войны в крупнейшем промышленном центре Западной Сибири.

Начиная с середины 1930-х гг., неотъемлемой частью индустриального развития За-

падно-Сибирского региона являлось развертывание в крае военного производства. В это

время в Новосибирске осуществлялось строительство и введение в эксплуатацию завода по

выпуску боевых самолетов и комбината по выпуску боеприпасов. Сооружение авиационно-

127

го предприятия началось в мае 1936 г. на базе завода «Сибмашстрой», получившего № 153.

В конце 1937 г. трудовой коллектив авиазавода изготовил первые 27 истребителей. В годы

третьей пятилетки на заводе № 153, которому было присвоено имя В.П. Чкалова, был нала-

жен серийный выпуск боевых самолетов. Всего до начала войны новосибирские авиастрои-

тели выпустили около 900 машин

5

. Одновременно на предприятии продолжались строи-

тельно-монтажные работы, способствовавшие дальнейшему расширению его производст-

венных площадей. В 1939–1940 гг. в Новосибирске началось также сооружение авиамотор-

ного завода № 335.

В предвоенные годы в Новосибирске развитие получила и промышленность боепри-

пасов. Строительство комбината по выпуску боеприпасов осуществлялось с 1934 г. на базе

завода «Сибметаллстрой» (завод «Сибсельмаш»). В декабре 1936 г. предприятие получило

новое название – завод № 179 (с конца 1930-х гг. – комбинат № 179). В годы второй пяти-

летки завод, на котором создавалась инфраструктура военного производства, выпускал ис-

ключительно гражданскую продукцию. С 1938 г. комбинат приступил к освоению выпуска

снарядов, взрывателей и патронов. В 1940 г. трудовой коллектив «Сибметаллстроя» впер-

вые изготовил крупные партии боеприпасов, в частности 261 тыс. артиллерийских снаря-

дов, 441 тыс. взрывателей и 26 тыс. винтовочных патронов, составлявших почти две трети

всей товарной продукции комбината. Вместе с тем, к началу войны проектные производст-

венные мощности предприятия, остававшегося в значительной степени недостроенным,

были введены в эксплуатацию лишь на 10–25 %

6

.

Следовательно, накануне войны в Новосибирске действовали два оборонных предпри-

ятия – завод № 153 Наркомата авиационной промышленности (НКАП) и комбинат № 179

Наркомата боеприпасов (НКБ)

7

. Налаживание в городе выпуска самолетов началось в конце

второй пятилетки (1936–1937 гг.), выпуска боеприпасов – в начале третьей пятилетки (1938–

1939 гг.). В это время также было положено начало формированию производственного персо-

нала военной индустрии города, происходившего в условиях нехватки кадров в ведущих от-

раслях народного хозяйства. Однако, в отличие от всей промышленности Западной Сибири, в

которой ощущался дефицит средне- и высококвалифицированных работников

8

, оборонные

предприятия Новосибирска испытывали всеобщий кадровый «голод». По данным за первые

три квартала 1938 г. авиационный завод № 153 был обеспечен рабочей силой в среднем на

85,8 %. Еще более сложным было положение на предприятиях НКБ. В 1940 г. на комбинате

№ 179 среднегодовая численность рабочих составляла лишь 73,3 % от планового показателя

9

.

Наличие столь острой кадровой проблемы свидетельствовало о том, что трудовые коллективы

военных заводов находились еще на начальном этапе комплектования.

В предвоенные годы одной из характерных тенденций формирования производст-

венного персонала оборонных предприятий Новосибирска являлось стремительное увели-

чение численности трудящихся. В 1937 – первом полугодии 1941 г. на заводе № 153 коли-

чество рабочих выросло с 684 до 5412 чел. (почти в 8 раз!). На комбинате № 179 их число

увеличилось с 1610 чел. в январе 1939 г. до 5447 чел. в мае 1940 г. (в 3,3 раза)

10

. В то же

время темпы количественного роста трудящихся, занятых в промышленном производстве

Западной Сибири, были значительно ниже. С 1936 по 1940 г. общая численность рабочих и

служащих промышленности региона выросла примерно в 1,5 раза

11

. Следовательно, приток

трудовых ресурсов на оборонные заводы являлся более интенсивным, чем в целом в отрас-

ли индустриальной экономики края.

В составе рабочих военного производства Новосибирска доминировала молодежь. В

1940 г. по среднегодовым показателям на комбинате № 179 было занято 4454 чел. (кроме

ИТР и служащих). Доля молодых людей в возрасте до 25 лет в составе рабочего персонала

предприятия достигла 67,5 %

12

. С учетом этих данных накануне войны в цехах «Сибме-

таллстроя», очевидно, трудилось около 3 тыс. юношей и девушек. Более половины строите-

128

лей и производственников завода им. Чкалова также составляла молодежь

13

. По данным на

июнь 1941 г. в оборонной промышленности Новосибирска насчитывалось 11,4 тыс. рабо-

чих

14

, в том числе несколько тысяч юношей и девушек.

Преобладание молодых людей в возрастном составе рабочих, типичное для оборон-

ных заводов в предвоенные годы, было нехарактерно для всей индустриальной экономики

Западной Сибири. В это время юноши и девушки, как и в период форсированной индуст-

риализации, составляли большую часть новых пополнений рабочего класса. Тем не менее,

во второй половине 1930-х гг. в его составе доля подростков и молодых людей по сравне-

нию с началом десятилетия сократилась, что было связано со значительным снижением

притока неработающего населения на производство. Если в конце первой пятилетки юноши

и девушки до 23 лет составляли около половины всех рабочих Западной Сибири, то в конце

второй пятилетки – примерно треть их контингента

15

. Следовательно, удельный вес моло-

дежи на военных заводах Новосибирска существенно превышал средние показатели по ве-

дущим отраслям народного хозяйства региона. Данный пример показывает, что накануне

войны ее высокая доля, очевидно, была типична для крупных предприятий, находившихся

на стадии развертывания первоначальных мощностей. Помимо завода № 153 НКАП и ком-

бината № 179 НКБ, к их числу относились также комбинат № 392 НКБ, а также ряд граж-

данских производственных объектов.

Доминирование молодых людей среди трудящихся, занятых в выпуске боевых само-

летов и боеприпасов, было обусловлено тем, что более интенсивно, чем на ранее построен-

ных предприятиях, вливались в трудовые коллективы военных заводов Новосибирска. В

начале 1939 г. в Новосибирской области проживало более 700 тыс. юношей и девушек в

возрасте от 15 до 24 лет, что составляло около трети всех местных трудовых ресурсов

края

16

. В их возрастной структуре преобладали совершеннолетние молодые люди, в терри-

ториальной – жители сельской местности. Тем не менее, доля горожан в составе молодежи

была очень высока (46,3 %) и обуславливалась активной миграцией сельчан от 16 до 24 лет

в индустриальные центры края.

Высокая территориальная мобильность юношей и девушек оказывала значительное

воздействие на источники комплектования производственных коллективов оборонных

предприятий. В предвоенные годы важнейшим фактором пополнения кадров в отраслях

промышленности являлись внутрирегиональные миграции, способствовавшие широкому

притоку трудовых ресурсов в крупные городские поселения Западной Сибири. В это время

в Новосибирской области средняя доля молодых людей среди всех трудоспособных ми-

грантов составляла 32 %. В 1938–1939 гг. в Новосибирск прибыло 53,7 тыс. юношей и де-

вушек в возрасте от 16 до 24 лет, выбыло – около 37 тыс.

17

. При наличии положительного

сальдо миграции их доля в механическом приросте горожан от 16 до 59 лет достигла

75 %

18

. Эти данные свидетельствуют о том, что молодые новоселы играли высокую роль в

формировании трудового потенциала города, ставшего к началу войны одним из первых

центров по производству авиационной техники и боеприпасов в Западной Сибири.

В годы предвоенной пятилетки среди мигрантов от 16 до 24 лет, поступавших в

крупные городские поселения края, преобладали выходцы из сельской местности. В 1938–

1939 гг. жители сел составляли 52,7 % молодых новоселов Новосибирска, горожане – 42,4,

прочие – 4,9 %

19

. Сельская молодежь являлась важным источником комплектования произ-

водственных кадров крупных предприятий. В конце 1930-х гг., несмотря на снижение при-

тока сельчан (в основном юноши и девушки) из колхозов на промышленное производство

по сравнению с началом десятилетия, они составляли более 50 % новых рабочих и служа-

щих, поступавших в отрасли индустриальной экономики Сибирского региона

20

. В условиях

крупномасштабных трудовых миграций населения по типу «село – город», молодые люди

из сельской местности прибывали также и на оборонные предприятия Новосибирска. За

129

первые три квартала 1939 г. на комбинат № 179 из сел Новосибирской области поступил

771 чел.

21

. С учетом высокой доли молодежи среди трудящихся предприятия, очевидно, то,

что более половины данного контингента рабочей силы составляли юноши и девушки.

Массовое привлечение населения из сельской местности, в том числе молодых лю-

дей, в промышленность осуществлялось преимущественно с помощью организационного

набора (оргнабор). Данная форма пополнения производственного персонала, предусматри-

вавшая заключение договоров между предприятиями и колхозами, получила широкое рас-

пространение с 1931 г. В конце 1930-х гг. оргнабор рабочей силы из колхозной деревни

продолжал играть важную роль в комплектовании трудовых коллективов крупных пред-

приятий

22

, в частности, военных заводов Новосибирска. По данным за первые три квартала

1939 г. в оборонную промышленность города за счет организованной вербовки из районов

Новосибирской области поступил 5521 чел., в том числе из колхозов – 504

23

. Среди новых

рабочих, прибывавших по оргнабору на завод № 153 и комбинат № 179, также доминирова-

ла молодежь.

Еще одной характерной чертой социального состава трудоспособного населения, по-

ступившего по оргнабору на оборонные предприятия Новосибирска, являлся очень низкий

удельный вес колхозников. Выходцы из колхозов составляли лишь 9,1 % рабочей силы,

полученных военными заводами в организованном порядке. Очевидно, ее основная масса

формировалась из жителей городских поселений районного подчинения Новосибирской

области. В данном случае в составе новых пополнений рабочей молодежи завода № 153 и

комбината № 179 преобладали горожане, в частности выходцы из семей работников про-

мышленности, строительства и транспорта.

Наряду с мигрантами, в процесс формирования производственных коллективов обо-

ронных предприятий Западной Сибири включались молодые жители Новосибирска. По не-

полным данным в начале третьей пятилетки в городе проживало более 50 тыс. юношей и

девушек

24

. В этой возрастной группе горожан потенциальной рабочей силой для военных

заводов являлись выпускники общеобразовательных школ и техникумов, молодежь, тру-

дившаяся в других отраслях городского хозяйства. В последнем случае основным механиз-

мом перераспределения квалифицированных рабочих в пользу новых отраслей индустри-

альной экономики являлись мобилизации по линии комсомольских организаций. 27 июля

1938 г. бюро Дзержинского райкома ВЛКСМ г. Новосибирска приняло решение о мобили-

зации на завод № 153 пятисот юношей и девушек, занятых в легкой промышленности,

строительстве, транспорте, торговле и сфере услуг. Отбор рабочей силы, продолжавшийся в

течение двух недель, был организован партийной и комсомольской организациями завода

совместно с администрациями, профсоюзными комитетами гражданских предприятий и

учреждений, участвовавших в мобилизационной компании. В ходе нее проводилось анке-

тирование молодых людей, с помощью которого определялась их физическая и профессио-

нальная пригодность для трудовой деятельности в оборонном производстве. После его про-

ведения лица, принятые на работу, получали комсомольские путевки и в трехдневный срок

направлялись на предприятие

25

.

Несмотря на активное участие в комсомольских мобилизациях государственных орга-

низаций, использование данной формы набора молодежи на предприятия часто не способст-

вовало эффективному решению кадровой проблемы в оборонном производстве. Например, в

постановлении бюро Дзержинского райкома ВЛКСМ г. Новосибирска от 26 июля 1939 г. от-

мечалось, что в течение месяца на комбинат № 179 (Кировский район) вместо 400 юношей и

девушек было мобилизовано лишь 165. Одной из главных причин невыполнения плана стал

отказ многих предприятий и учреждений от участия мобилизационной компании

26

.

Комплектование молодежных рабочих кадров военных заводов осуществлялось так-

же за счет военнослужащих, демобилизованных из частей Красной Армии. В предвоенные

130

годы данная группа молодежи являлась второстепенным источником пополнения производ-

ственного персонала промышленных предприятий

27

. Тем не менее, она сыграла решающую

роль в создании первоначального кадрового ядра трудового коллектива авиационного заво-

да. В 1936 г. по решению Наркомата обороны (НКО) на предприятие были направлены 320

демобилизованных красноармейцев для получения профессиональных навыков авиастрои-

телей

28

. 26 марта 1938 г. директор завода Данишевский на заседании Новосибирского гор-

кома ВКП (б) отмечал:

«… у нас на заводе прекрасный, молодой, очень хороший состав рабочих,

причем великолепная его часть, прислана из армии. Товарищи, которые были

присланы из армии<…> на сегодняшний день являются нашим основным кос-

тяком»

29

.

Всего в первом квартале 1938 г. в производственных цехах предприятия было занято

1 809 рабочих, в том числе с трудовым стажем до года – 1 125 чел., от года и более – 684

чел.

30

. Молодые мужчины, поступившие на завод № 153 из РККА, относились к числу тру-

дящихся с наиболее длительным стажем работы и составляли основу квалифицированных

кадров новосибирских авиастроителей.

Приток на военные заводы трудоспособного населения, главным образом молодежи,

привлеченной с гражданских предприятий, из колхозов, воинских частей, не обеспечивал в

полной мере потребности оборонной промышленности в рабочей силе. В этих условиях

партийные организации и администрации предприятий НКАП и НКБ стремились изыскать

дополнительные источники комплектования производственных кадров. В 1940 г. директор

комбината № 179 Якушев предложил использовать для формирования трудового коллекти-

ва вторых и третьих членов семей работников предприятия

31

. Данная инициатива являлась

неотъемлемой частью широко развернувшегося в 1930-е гг. движения по вовлечению нера-

ботающих женщин молодого возраста в общественное производство

32

. Она была поддер-

жана и реализована партийной организацией, сделавшей ставку на проведение пропаганди-

стской работы среди жен рабочих, ИТР и служащих комбината, незанятых в народном хо-

зяйстве. Ее результатом стало поступление в производство боеприпасов большого числа

домохозяек, в том числе девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

Важнейшим источником пополнения рабочей молодежи оборонной промышленности

являлись также выпускники школ фабрично-заводского ученичества. Первые школы ФЗУ

появились на предприятиях Западной Сибири еще в первой половине 1920-х гг.

33

. В Ново-

сибирске на заводе «Сибкомбаин» (позже – комбинат «Сибметаллстрой») и заводе горного

оборудования (позже – завод им. Чкалова) школы ФЗУ были созданы в годы первой пяти-

летки. Первоначально основным направлением их учебной работы являлась профессио-

нальная подготовка строителей, возводивших производственные корпуса данных предпри-

ятий. Во второй половине 1930-х гг., в связи с интенсивным развертыванием производства

боевых самолетов и боеприпасов, школы фабрично-заводского ученичества оборонных за-

водов Новосибирска стали кузницей кадров промышленных рабочих. В этих условиях ко-

личество подростков и молодых людей, обучающихся в них, на фоне повсеместного сокра-

щения сети и контингентов учащихся школ ФЗУ

34

, увеличилось в несколько раз. Например,

в школе ФЗУ комбината «Сибметаллстрой» численность учеников выросла с 363 чел. в

1937 г. до 1270 чел. в 1940 г.

35

. Только за первые два года предвоенной пятилетки предпри-

ятие получило из школы ФЗУ около 1,5 тыс. квалифицированных рабочих

36

.

Школы фабрично-заводского ученичества являлись одной из основных форм про-

фессиональной подготовки и комплектования молодежных рабочих кадров промышленных

предприятий. Вместе с тем, в годы первых пятилеток сеть данных учреждений профессио-

нального образования в восточных районах страны получила незначительное развитие. В

1938 г. в Сибири насчитывалось 87 школ ФЗУ (в СССР – 1100), в которых обучалось 13000