Проблемы российской истории. Вып. 10

Подождите немного. Документ загружается.

111

Следует подчеркнуть, что работа правоохранительных органов способствовала по-

степенному изменению общественного сознания, настраивая общественность на решитель-

ное искоренение хулиганства. Важной формой борьбы с хулиганством стала самоорганиза-

ция населения. Требования создания дружин для отпора хулиганам звучали практически во

всех районах Сибири.

5 декабря 1928 г. в газете «Кузбасс» был опубликован призыв к жителям Ленинска-

Кузнецка: «Ленинцы! Давайте организуем дружины против хулиганов». По настоянию ра-

бочей общественности на Ленинском руднике в апреле 1929 г. был объявлен массовый по-

ход на хулиганов и шинкарей. В шахтах создавались тройки для выявления хулиганствую-

щих элементов, которыми кишели окраины Ленинска. Суды приступили к срочному разбо-

ру накопившихся дел и к высылке с рудника воров и дебоширов

85

.

В Новосибирске в клубе «Транспортник» в январе 1928 г. правление клуба решило

организовать дружину для борьбы с хулиганством, способную вместе с милицией обеспе-

чить охрану общественного порядка

86

. В марте 1929 г. рабочие Новосибирского холодиль-

ника организовали первую в городе территориальную добровольную дружину по борьбе с

хулиганством и шинкарством. За короткое время работы дружина задержала шесть хулига-

нов, отобрала у них ножи, револьвер и отправила в милицию. Газета «Советская Сибирь»

обратилась с призывом к другим трудовым коллективам создавать такие дружины

87

.

Появились дружины и в сельской местности. Так, в январе 1929 г. по инициативе ис-

полкома Кривошеинского района Томского округа в селах были организованы дружины для

борьбы с хулиганством и преступностью

88

.

Совместные усилия общественности и правоохранительных органов помогали поста-

вить заслон волне хулиганства. Следует все же отметить, что принимаемые милицией, про-

куратурой и другими правоохранительными органами достаточно эффективные меры по

борьбе с хулиганством не могли за короткое время изменить традиции и привычки населе-

ния, вызывавшие хулиганское поведение.

К тому же, ослабление работы в этом направлении, общее ухудшение в социально-

бытовой сфере, связанное с трудностями форсированной индустриализации и коллективи-

зации, вновь вызывало подъем хулиганства. Так, по данным правоохранительных органов в

Новосибирске в 1931 г. при общем росте преступности на 121 %, число преступлений, ква-

лифицируемых как хулиганство, выросло на 325 %. Партийные и профсоюзные организа-

ции забили тревогу, на предприятиях прошли собрания по активизации общественного

мнения в борьбе против хулиганства, оживлению работы ячеек Осодмила

89

.

Задачи борьбы с хулиганством постоянно обсуждались на собраниях трудовых кол-

лективов Сибири, проходивших с участием представителей правоохранительных органов.

Так, 26 сентября 1931 г. на барнаульском овчинношубном заводе состоялось собрание ра-

бочих совместно с административной секцией горсовета. В резолюции собрания было на-

мечено привлечь широкую общественность к борьбе с хулиганством, усилить ячейки Осод-

мила. Подобные собрания прошли и на других предприятиях, а также по месту жительства

трудящихся

90

.

На Красноярском паровозоремонтном заводе в 1933 г. состоялось несколько собра-

ний с участием представителей милиции, посвященных борьбе с хулиганством

91

. В Иркут-

ске краевой отдел милиции провел 31 мая 1934 г. общегородское совещание по очистке го-

рода от хулиганствующих и паразитических элементов

92

.

Правоохранительными органами на предприятия отправлялись извещения о случаях

хулиганства их работников для широкого обсуждения проступков хулиганов и принятия

мер общественного воздействия. Так, только в период с 20 декабря 1934 г. по 11 января

1935 г. в профком иркутского завода им. Куйбышева было направлено 10 извещений, от-

правлены такие извещения на швейную, слюдяную фабрики и другие предприятия Иркут-

112

ска

93

. Президиум Восточно-Сибирского краевого суда в апреле 1935 г. принял решение,

обязывающее все суды посылать копии судебных приговоров по делам о хулиганстве проф-

комам предприятий для широкого обсуждения в коллективе

94

.

По Западно-Сибирскому краю с 1 октября 1932 г. по 1 октября 1933 г. было привле-

чено к уголовной ответственности за хулиганство 3 387 человек, из них рабочих – 540, слу-

жащих – 373, колхозников – 687, единоличников – 1 203, кулаков – 116, деклассированных

элементов – 127, прочих – 341

95

. Таким образом, по-прежнему в числе хулиганов высока

была доля представителей трудового населения и не очень значительна доля так называе-

мых социально чуждых элементов.

В второй половине 1930-х гг. хулиганство оставалось острой проблемой, мешающей

нормальной жизни населения. Задачи борьбы с хулиганством по-прежнему приходилось

ставить и решать на уровне высших органов власти и управления страной. ЦИК и СНК

СССР 29 марта 1935 г. приняли постановление «О мерах борьбы с хулиганством», в кото-

ром была намечена широкая программа мер по искоренению этого социального зла, в том

числе, более активное привлечение общественности

96

.

Постановление получило горячую поддержку общественности Сибири, на предпри-

ятиях прошли собрания по его обсуждению, на которых выражалось стремление покончить

с хулиганством. Городские Советы и партийные органы Сибири поставили вопрос об иско-

ренении хулиганства в центр внимания общественности. Восточно-Сибирский крайсовпроф

в апреле 1935 г. организовал специальное совещание по вопросам вовлечения трудящихся в

Осодмил, потребовал от профкомов взять под контроль это направление работы

97

. В Ир-

кутске весной 1935 г. было проведено второе общегородское совещание по борьбе с хули-

ганством

98

.

Новосибирский горсовет в мае 1936 г. принял специальное постановление, наметив-

шее меры пресечения антиобщественного поведения, привлечения общественности к борь-

бе с хулиганством

99

. Эти шаги постепенно оказывали свое воздействие. В Омске, например,

число случаев хулиганства в 1936 г. сократилось на треть по сравнению с 1935 г.

100

.

Недостатком в борьбе с хулиганством оставалось то, что судебные дела о хулиган-

ских преступлениях даже после принятия правительственного постановления о борьбе с

хулиганством заканчивались довольно мягкими приговорами. Так, в одном из сел Тайгин-

ского района 1 мая 1936 г. хулиганы Ивлев и Стараничев, неоднократно привлекавшиеся за

хулиганство к ответственности, напившись пьяными, терроризировали все село. Сначала

они напали на комсомольца-стахановца, свалили его в грязь и избили, пытавшихся засту-

питься за него также избили. Затем ворвались в клуб, где был вечер молодежи, разогнали

всех собравшихся, сорвали украшения в помещении клуба. Пытавшуюся урезонить их заве-

дующую клубом комсомолку Кунгурову тоже избили. Оба хулигана были осуждены по ста-

тье 74 часть вторая за злостное хулиганство, но при этом Ивлев получил лишь три месяца

исправительно-трудовых работ, а Стараничев – шесть месяцев.

В другом судебном процессе два хулигана, угрожавшие прохожим ножами получили

по два года условно и были освобождены из-под стражи в зале суда

101

.

Президиум Восточно-Сибирского краевого суда среди недостатков в работе местных

судов на заседании 5 апреля 1935 г. отметил, что только около четверти привлеченных по

делам о хулиганстве были осуждены, остальные были осуждены условно или в администра-

тивном порядке привлечены к исправительным работам, кроме того, мало проводится пока-

зательных судебных процессов над хулиганами

102

.

По социальному составу среди хулиганов по прежнему ведущее место занимала ра-

бочая молодежь. В городах Сибири в 1936 г. социальный состав привлеченных за хулиган-

ство выглядел следующим образом: рабочие – 63,5 %, служащие – 12,6 %, единоличники –

2,6 %, кулаки – 1,3 %, прочие – 20 %. По возрасту: хулиганы до 18 лет – 5 %, до 20 лет –

113

2,5 %, до 25 лет – 32 %, старше 25 лет – 30 %. Итак, рабочая молодежь в возрасте до 25 лет

составляла 62 % привлеченных к ответственности за хулиганство

103

. Если же брать в целом

население Сибири, то социальный состав хулиганов выглядел следующим образом: (см.

табл.8).

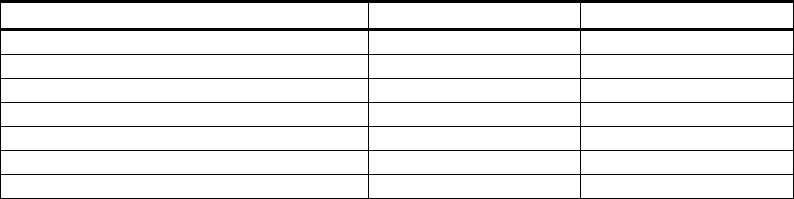

Таблица 8

Осужденные за хулиганство в Западно-Сибирском крае в 1935–1936 гг. (в %)

104

Социальный состав 1935 г. 1936 г.

Кулаки (и другой нетрудовой элемент) 1,5 1,0

Единоличники 12,2 7,1

Колхозники 30,3 34,2

Рабочие 37,3 38,3

Служащие 11,7 10,1

Прочие 7,0 9,3

Итого: 100 100

По возрастному составу среди осужденных за хулиганство в 1936 г. распределение

было следующим: от 12 до 16 лет – 0,2 %, от 16 до 18 лет – 10,3 %, остальные старше 18 лет

– 89,5 %. Рецидивисты в числе осужденных составили 17,5 %

105

. Более половины хулиган-

ских преступлений совершалось в сельской местности: в 1935 г. – 53,3 %, в 1936 г. –

55,8 %

106

.

Из привлеченных к ответственности за хулиганство в 1936 г. к лишению свободы

были приговорены 41 %, к исправительно-трудовым работам – 38 %, условно осуждены

16 %, к другим мерам наказания – 5 %

107

.

Хулиганские преступления были направлены прежде всего против личности других

людей. Так, в 1936 г. среди хулиганских преступлений преступления против личности со-

ставили 62 %, оскорбления – 14 %, следовательно, непосредственная агрессия против дру-

гих людей составила 76 % всех хулиганских преступлений

108

.

В целом благодаря усилиям общественности во взаимодействии с правоохранитель-

ными органами наблюдалось постепенное и существенное сокращение особо опасных про-

явлений хулиганства. В Западно-Сибирском крае в 1932 г. было осуждено по ст. 176, ч. 2 за

злостное хулиганство 5 285 человек, в 1933 г. – 2 989, в 1934 г. – 4 151, в 1935 – 4 365, а в

1936 г. это число сократилось до 3 555 человек

109

.

Соответственно это повлекло за собой и общее сокращение показателей преступно-

сти. По данным краевого суда в Западной Сибири в целом количество осужденных в тече-

ние года в начале 1930-х гг. достигало около 90 тыс., в 1933 г. - более 60 тыс., в 1935 -

1936 гг. - около 40 тыс., а в 1937 г. снизилось до 26 тыс. человек

110

.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что хулиганство в Сибири являлось серьезной

социальной болезнью на протяжении всего исследуемого периода. Борьбу с хулиганством

упорно вели правоохранительные органы и общественные организации, однако ликвидиро-

вать хулиганство за исследуемый период не удалось. Представляется, что главным дости-

жением в этой борьбе за исследуемый период стало сдерживание хулиганства, организация

его общественного осуждения. В целом же для сокращения и ликвидации этой социальной

аномалии требовались колоссальные усилия государства и общества, гигантские сдвиги в

деле подъема материального и культурного уровня населения.

Итак, материалы правоохранительных органов и вся совокупность источников по-

зволяют сделать вывод, что в исследуемый период в повседневной жизни населения Сибири

продолжали бытовать такие негативные явления как самогоноварение, пьянство и хулиган-

ство. Традиционная укорененность в повседневной жизни подобных способов бытового

114

поведения дополнялась трудностями адаптации массовой волны новых мигрантов, которые

хлынули из села в город в связи с форсированной индустриализацией и коллективизацией

деревни, к нормам городского образа жизни. Все это усугублялось тяжелыми материально-

бытовыми условиями жизни населения, непоследовательной политикой государства, сде-

лавшего продажу алкогольных напитков одной из главных статей пополнения бюджета.

Вместе с тем важно отметить, что правоохранительные органы и общественность

Сибири в течение 1920-х – 1930-х гг. проделали большую работу по преодолению пьянства,

самогоноварения, хулиганства, преступности в целом, обеспечивавшую поддержание на

определенном уровне общественного порядка. Даже непоследовательные и не всегда адек-

ватные усилия в этом направлении позволяли все же препятствовать росту негативных яв-

лений, служили защитным барьером, сдерживавшим злокачественное развитие социальных

болезней.

ПРИМЕЧАНИЯ

1

ЦСУ к III съезду Советов СССР. Стат. справочник. М, 1925, С. 114.

2

Стат. бюллетень Сибирского края. 1926. №3. С. 4-6.

3

ЦСУ к III съезду Советов Союза ССР. С. 115.

4

Красноярский рабочий. 1924. 23 августа.

5

Известия Омского губкома РКП(б). 1923. № 6. С. 89; Бюллетень Алтайского губернского стати-

стического бюро. 1924. № 16. С. 1–3; Справочник по Иркутской губернии. Иркутск. 1925. С. 150–153.

6

Известия Омского губкома РКП(б). 1923. № 6. С. 89.

7

Бюллетень Алтайского губернского статистического бюро. 1923. № 16. С. 2; Справочник по

Иркутской губернии. Иркутск. 1925. С. 150.

8

ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 114. Л. 115.

9

Там же. Л. 116.

10

Справочник по Иркутской губернии... С. 150; Советская Сибирь. 1924. 23 февраля.

11

Справочник по Иркутской губернии… С. 151.

12

Советская Сибирь. 1924. 23 февраля; ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 114. Л. 116.

13

Бюллетень Алтайского губстатбюро…С. 3; Справочник по Иркутской губернии... С. 152.

14

Справочник по Иркутской губернии... С. 151-152; Советская Сибирь. 1924. 23 февраля.

15

ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 114. Л. 116.

16

Трезвость и культура. 1929. № 11. С. 3.

17

ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 114. Л. 116.

18

Там же. Ф. П-2. Оп. 7. Д. 34. Л. 6.

19

СУ РСФСР. 1925. № 57. Ст. 425, 426.

20

Труд, быт, физическое развитие и состояние здоровья иркутских рабочих. Иркутск. 1928. С. 93.

21

РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 3 .Д. 383. Л. 1-3.

22

Санитарное состояние условий труда и быта, физическое развитие и заболеваемость промыш-

ленных рабочих Сибири. Т. II. Анжеро–Судженский район Томского округа. Новосибирск. 1928. С.

44; То же. Т. III. Гурьевский металлургический завод в Кузнецком бассейне. Новосибирск. 1929. С. 72,

78; То же. Т. IV. Прокопьевский каменноугольный рудник в Кузнецком бассейне. Омск. 1929. С. 57;

Труд, быт, физическое развитие и состояние здоровья иркутских рабочих. Иркутск. 1928. С. 93.

23

Там же.

24

См.: Санитарное состояние, условия труда и быта, физическое развитие и заболеваемость

промышленных рабочих Сибири. Т. II. С.44. Т. IV. С. 57.

25

Там же. Т. III. С. 72, 78.

26

Бюджеты городского населения Сибири в 1928/29 и 1929/30 гг. Новосибирск. 1931. С. 92–93.

115

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

27

Там же. С. 7, 11.

28

ГАНО. Ф. П-2. Оп. 7. Д. 166. Л. 20; Д. 369. Л. 24; Д. 588. Л. 22.

29

Трезвость и культура. 1929. № 11. С. 3; № 12. С. 6; № 17. С. 12.

30

Революция и культура. 1928. № 2. С. 45; 1929. № 13. С. 11.

31

Трезвость и культура. 1929. № 11. С. 3; № 12. С. 6; № 17. С. 12.

32

Маннс. Г. Алкогольная преступность и борьба с самогоноварением. Иркутск. 1925. С. 7.

33

Советская Сибирь. 1926. 21 августа.

34

Сибирский край. Статистический справочник. Новосибирск. 1930. С. 797; Рапорт рабоче–

крестьянской милиции Западно–Сибирского края к 15–й годовщине. Новосибирск. 1932. С. 9, 13, 15.

35

Статистика Сибири. 1930. № 1. С. 139, 140, 141.

36

СЗ СССР. 1928. № 2. Ст. 14.

37

СУ РСФСР. 1928. № 7.– Ст. 60.

38

Там же. № 23. Ст. 164.

39

Два года работы Сибирского краевого исполнительного комитета Советов 1927–1928. Ново-

сибирск. 1929. С. 148.

40

ГАКК. Ф. 1205. Оп. 1. Д. 175. Л. 100.

41

Красное Знамя. 1929. 29 июня.

42

Статистика Сибири. 1930. № 1. С. 145, 146.

43

Там же. С. 141.

44

Рапорт Рабоче–крестьянской милиции Западно–Сибирского края к 15–й годовщине. Новоси-

бирск. 1932. С. 9.

45

Цит. по: Лельчук В.С. 1926–1940 гг.: завершенная индустриализация или промышленный ры-

вок? // История СССР. 1990. № 4. С. 17.

46

ГАНО.Ф. Р-1027. Оп.7. Д. 54. Л. 5.

47

ГАНО. Ф .П-3. Оп. 18. Д. 51. Л. 103.

48

Там же. Ф. П-190. Оп.1. Д. 1209. Л. 43.

49

Комсомольская правда. 1937. 29 августа.

50

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 294. Л. 2, 9.

51

Агитатор. 1928. № 7. С. 75.

52

См.: Лебина Н.А. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920–1930 гг.

СПб. 1999.

53

Лебина Н.Б. Теневые стороны жизни советского города // Вопросы истории. 1994. № 2. С. 30–31.

54

Советская Сибирь. 1925. 12 августа.

55

Красное знамя. 1925. 22 апреля; 5 декабря.

56

Советская Сибирь. 1926. 22 января.

57

Рабочий путь. 1926. 21 апреля.

58

Красноярский рабочий. 1923. 4 апреля.

59

Рабочий путь. 1923. 10 февраля.

60

Советская Сибирь. 1926. 15 сентября.

61

ГАНО. Ф. Р- 47. Оп. 4. Д. 37. Л. 108.

62

Сибирский край.Стат. справочник. Новосибирск, 1930. С. 12-17.

63

ГАНО. Ф. П-6. Оп. 1. Д. 101. Л. 1, 2.

64

Там же. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 182. Л. 54.

65

Отчет Сибирского краевого исполнительного комитета советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов второму Сибирскому краевому съезду советов. Новосибирск. 1927. С. 170;

ГАНО. Ф. П-6. Оп. 1, 9. Д. 547. Л. 4.

66

ГАНО.Ф. П-6. Оп. 1. Д. 547. Л. 6.

67

СУ РСФСР. 1926. № 33. Ст.268.

116

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

68

ГАНО. Ф. П-6. Оп. 1. Д. 547. Л. 6.

69

Там же. Д. 159. Л. 76; Д. 182. Л. 52–53.

70

ГАНО. Ф. Р-20. Оп. 2. Д. 62. Л. 15–16.

71

Там же. Л. 81.

72

Советская Сибирь. 1926. 7 марта.

73

Власть труда. 1929. 8 января.

74

ГАНО. Ф. Р- 20. Оп. 1. Д. 182. Л. 54-55.

75

ГАНО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 547. Л.4, 5; Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 182. Л. 55.

76

Там же. Л. 4.

77

Там же. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 44. Л. 208.

78

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 84. Д. 37. Л. 62; Рапорт рабоче-крестьянской милиции Западно-Сибирского

края к 15-й годовщине. Новосибирск, 1932. С. 13–15.

79

ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 4. Д. 245. Л. 341.

80

ГАНО. Ф. Р-20. Оп. 2. Д. 134. Л. 31.

81

Отчет Новосибирского городского совета р. и к. депутатов VIII-го созыва (за 1927/28 гг.). Но-

восибирск. 1928. С.60-61; Советская Сибирь. 1928. 5 апреля; ГАНО. Ф. Р-1228. Оп. 1. Д. 695. Л. 141.

82

ГАКК. Ф. 267. Оп. 1. Д. 43. Л. 60.

83

Рапорт рабоче-крестьянской милиции к 15–ой годовщине. Новосибирск. 1932. С. 15.

84

Там же.

85

Кузбасс. 1928. 5 декабря; Советская Сибирь. 1929. 10 апреля.

86

Советская Сибирь. 1928. 15 января.

87

Советская Сибирь. 1929. 5 марта.

88

Красное Знамя. 1929. 26 января.

89

ГАНО. Ф. Р-1027. Оп. 6. Д. 16. Л. 37; За большевистские темпы. (Новосибирск). 1931. 23 ок-

тября.

90

ЦХАФАК. Ф. Р-312. Оп. 3. Д. 411. Л. 10, 10 об, 15.

91

Народное хозяйство и культура Красноярска и района. Красноярск.1934. С. 242.

92

ГАИО. Ф. Р-2280. Оп. 2. Д. 418. Л. 13.

93

Там же. Д. 429. Л. 97.

94

Там же. Л. 96.

95

ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 5. Д. 175. Л. 23.

96

Известия. 1935. 30 марта.

97

ГАИО. Ф. Р-2280. Оп. 2. Д. 429. Л. 9.

98

Там же. Л. 99.

99

Советская Сибирь. 1936. 20 мая.

100

ЦХДНИОО. Ф. 17. Оп. 3. Д. 2. Л. 124.

101

ГАНО. Ф. Р-1027. Оп. 7. Д. 85. Л. 26.

102

ГАИО. Ф. Р-2280. Оп. 2. Д. 429. Л. 96.

103

ГАНО. Ф. Р-1027. Оп. 7. Д. 85. Л. 53.

104

ГАНО. Ф. Р-1027. Оп. 7. Д. 85. Л. 23.

105

Там же. Л. 23.

106

ГАНО. Ф. Р-1027. Оп. 7. Д. 85. Л. 2.

107

Там же. Л. 54.

108

ГАНО. Ф. Р-1027. Оп. 7. Д. 85. Л. 58.

109

ГАНО. Ф. Р-1027. Оп. 7. Д. 83. Л.125; Д. 85. Л. 22-23

110

ГАНО. Ф. Р-1027. Оп. 7. Д. 48. Л. 3.

117

V.I. Isaev, D.U. Mikheev (Novosibirsk)

THE NEGATIVE ASPECTS OF EVERYDAY LIFE OF INHABITANTS OF SIBERIA

IN 1920-S – 1930-S (BASED ON MATERIALS PROVIDED BY REGIONAL

LAW-ENFORCEMENT AND GOVERNING BODIES)

The article is based on the materials provided by law-enforcement and governing bodies of

Siberian region. Such negative aspects of everyday life of population of Siberia as illicit distilling

of alcoholic liquor, hard drinking and disorderly conduct are studied by the author. A rapid in-

crease in these social anomalies in the 1920-s is demonstrated in the article. The researcher also

studies guidelines and measures taken by law-enforcement bodies and the public to prevent crimi-

nal activities. The tendency to their gradual decrease and ousting from everyday life of the Siberi-

ans, which was exhibited in the 1930-s, is noted in the article.

Т.П. Хлынина

Ростов – на – Дону

«КТО БОЛЕЕ МАТЕРИ ИСТОРИИ ЦЕНЕН?»: КРАСНОАРМЕЙЦЫ

И ИНВАЛИДЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(1920-Е ГГ. – НАЧАЛО 1930-Х ГГ.) *

О необходимости социального обеспечения и оказания посильной государственной

поддержки трудовому населению страны победившего социализма заговорили практически

сразу же после победы вооруженного восстания в октябре 1917 г. Однако только через год,

31 октября 1918 г., СНК РСФСР было принято «Положение о социальном обеспечении тру-

дящихся». Его действию «подлежали все без исключения лица, источником существования

которых являлся только собственный труд, без эксплуатации чужого». Случаями социаль-

ного обеспечения признавались «оказание всех видов лечебной, лекарственной и так назы-

ваемой помощи родовспомоществования, нуждающимся в них лицам; временная утрата

средств к существованию вследствие нетрудоспособности, независимо от причин ее вы-

звавших; постоянная утрата средств к существованию»

1

.

Подобного рода начинания, длительное время оцениваемые «самыми демократиче-

скими и гуманными в отношении человека труда», на деле оказывались весьма далекими от

идеалов социального равенства. Из сферы социального обеспечения на долгие годы по при-

чине «мелкобуржуазной сущности и хозяйственной неустойчивости» были исключены кре-

стьяне – самый обездоленный и многочисленный класс советского общества; российская

интеллигенция, чей труд, по представлениям новой власти, едва ли мог претендовать на

статус «приносящего пользу обществу»; а также разнообразные категории «бывших», охва-

тывавшие собою всевозможные вариации потенциальных противников советского режима.

Впервые в практике своего существования государственное призрение переставало быть

сугубо помогающей службой, становясь инструментом мощного воздействия на идеологи-

ческие пристрастия населения.

*

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Отделения историко-

филологических наук РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общно-

стей». Проект «Повседневный мир советского человека: стратегии выживания и механизмы адапта-

ции в условиях социальных трансформаций 1920 – 1940-х гг.».

118

Обеспечение социального контроля реализовывалось посредством принципа, хорошо

передаваемого крестьянскими пересудами тех лет, – «поперек власти пойдешь – с голоду

умрешь; за властью увяжешься – без головы останешься». В ситуации хозяйственной раз-

рухи, неурожая и начавшегося в хлебородных районах страны голода, власть формировала

новый социальный порядок, предусматривавший материальную поддержку и символиче-

ские преференции для определенной категории граждан. Ими, как правило, становились

люди, «идейно преданные» делу пролетарской революции. Степень этой преданности варь-

ировалась от участия в вооруженной защите социалистического Отечества до сочувствия

его начинаниям со стороны нетрудоспособных граждан.

Тому, как советская власть заботилась о красноармейцах и инвалидах войны и труда,

собственно говоря, и посвящена данная статья. Написанная в форме очерка и выполненная

на материалах одного из провинциальных архивов, она не претендует на выявление неких

закономерностей в системе социального обеспечения. Ее цель намного скромнее и сводится

к отражению региональных особенностей социальной политики советского государства в

1920 - е – 1930 - е гг.

«Сражавшиеся на фронтах империалистической

и Гражданской войны не должны голодать…»

Будучи государством «сражающейся партии и воюющего пролетариата», подчинив-

шем всю свою деятельность разжиганию пожара мировой революции и экспорту социализ-

ма, Российская Федерация, а затем и Советский Союз, исходили из необходимости создания

боеспособной и политически зрелой армии. При этом, как свидетельствовал многовековой

исторический опыт, достижение поставленных целей оказывалось напрямую связанным с

ее социальным положением в обществе, которое во многом зависело от вещей вполне за-

урядных – получаемого размера и частоты материальных поощрений, жилья и заботы о

членах семьи. Однако по вполне понятным и труднопреодолимым причинам, решить все

эти проблемы «сразу и окончательно» не представлялось возможным. Вместе с тем, вполне

посильным становилось создание системы разветвленных социальных льгот, придававших

красноармейцам особый социальный статус

2

.

Так уже в феврале 1918 г. для привлечения добровольцев в Красную Армию СНК

РСФСР принял декрет о пайках семьям призванных в армию

3

. Правда, вскоре за ним по-

следовало «Распоряжение № 203» от 25 августа 1919 г. комиссара социального обеспечения

Винокурова, где он в ответ на многочисленные запросы с мест разъяснил, как должны фор-

мироваться подобные запросы. В частности, он отметил, что «спрашивают кредиты без вся-

кой мотивировки: не приводится ни числа членов семейств, имеющих право на пособия, ни

выдаваемая сумма за последний месяц. Сведения о числе членов семейств, получающих

пособия, присылаются часто фантастические путем суммирования числа пайков за все вре-

мя, когда так необходимы сведения о числе пайков за последний месяц выдачи или за каж-

дый месяц отдельно»

4

.

В августе 1919 г. окружные исполкомы получили инструкции Комиссара Наркомата

социального обеспечения об организации отделов социального обеспечения на местах. В

ней отмечались тяжелые условия, в которых приходилось бороться Красной Армии, по-

влекшие за собою

«вынужденную необходимость отрывать от земли, от заводов, от се-

мей, от престарелых отцов и матерей сотни тысяч здоровых работников,

кормильцев семьи. Поэтому советская власть стремиться облегчить поло-

жение призванных и мобилизованных и вместе помочь тем, кто пострадал

от наступления разбоя и грабежей банд».

119

Помощь предоставлялась в форме пособий, пенсий и пайка, размеры которых уста-

навливались в зависимости от состава семьи красноармейца и количества находившихся на

его попечении иждивенцев; имущественного положения семьи (наличия амбарного хлеба,

мелкого и крупного рогатого скота, собственного или «съемного» жилого помещения); за-

нимаемой должности

5

.

Анализ отчетной делопроизводственной документации Наркомата социального обес-

печения за 1919 г. показал, что только

«на один красный паек в 1919 г. истрачено 5 млрд. руб. <…> Паек выда-

ется 5 643 176 членов семейств. На квартирное довольствие истрачено 150

млн. руб., а на пенсию красноармейцам за полугодие текущего года – 100 млрд.

руб. На помощь инвалидным домам, профессиональное обучение и снабжение

протезами – 168 млн. руб.».

Сумма обязательного социального пособия устанавливалась в зависимости от места

проживания семьи красноармейца. В рассматриваемый период времени его размер опреде-

лялся нахождением либо в хлебородных (производящих), либо в живущих привозным хле-

бом (потребляющих) губерниях

6

. Любопытным изобретением времени являлся и классо-

вый продовольственный паек, существовавший в 3 категориях. К сожалению, архивные

источники весьма неохотно и скупо раскрывают его содержание. Тем не менее, по косвен-

ным упоминаниям можно предположить, что 1 категория пайка, к которой были отнесены

семьи красноармейцев, считалась более «выгодной и сытой». Его обладатели также могли

претендовать на дополнительные продуктовые карточки при наличии у кормильца ордена

«Красной Звезды», к которому прилагалась месячная добавка «из 7,5 фунтов муки или хле-

ба, 1 фунт сахара и 1 фунт соли». Широкое распространение получила помощь увечным

воинам. На профессиональное обучение и содержание инвалидных домов только на 1 нояб-

ря 1919 г. было выделено 300 млн. руб., открыто 160 инвалидных домов с 11 739 «пансио-

нерами», 235 учебно-производственных мастерских с 5 415 обучающимися инвалидами, 20

протезно-сборочных и 6 пошивочных мастерских

7

.

Семьи дезертиров лишались какой бы то ни было поддержки и помощи со стороны

государства – «пайка, пособия и прочих прав, присвоенных всем честным красноармей-

цам». Однако в случае раскаяния и возвращения беглеца в строй, его семья восстанавлива-

лась на правах с прочими семьями красноармейцев. Она могла сохранить социальные блага

и в случае наличия в семье наряду с дезертиром «другого честного красноармейца».

Красноармейцы оставались и той категорией населения, выплата пособий которым

не зависела от материальных затруднений власти. Так, в январе 1921 г.

«ввиду недостатка в денежных знаках по Кубано-Черноморской области»

циркулярным распоряжением областного исполнительного комитета настой-

чиво рекомендовалось «производить выплату пособий в следующей очередно-

сти: семьям красноармейцев, находящихся в настоящее время в Красной Ар-

мии; семьям убитых, без вести пропавших воинов; сиротам, находившимся под

опекой государства; инвалидам войны и труда; семьям умерших трудящихся»

8

.

Однако такое положение сохранялось не долго. Уже в 1925 – 1926 гг. приоритетность

выдачи пособий начала увязываться с наличием у семьи красноармейца сельского хозяйст-

ва, на поднятие которого они, собственно, и направлялись. Правом на социальное обеспе-

чение пользовались

«инвалиды гражданской и империалистической войн; семьи красноар-

мейцев, погибших в гражданской войне и служащих в Красной армии при усло-

вии, что по своему имущественному положению они являются беднейшими и

не в состоянии существовать без государственной помощи; имеют в составе

семей нетрудоспособных членов до 16 лет, стариков-женщин от 50 лет и

120

мужчин от 60 лет и явных калек, находившихся на их иждивении; доказа-

тельства происхождения своей инвалидности в гражданской или империали-

стической войне»

9

.

Для получения пайка «по правилам обеспечения красноармейцев» члены их семей

предоставляли удостоверение, заверенное подписью уездного военного комиссара о том,

что они являются действительными родственниками лица, призванного в Красную Армию;

удостоверение о составе семьи и о лишении средств к существованию, а также о «нетрудо-

способности отдельных членов как таковых». В случае появления «хоть малейших сомне-

ний относительно достоверности представленных документов» назначалось обследование

семьи. Семьи, замеченные в «бумажном подлоге», снимались с государственных дотаций и

в дальнейшем выплат не получали

10

. Размеры средних денежных выплат в середине 1920-

х гг. только по одной Адыгейской автономной области варьировались от 1 500 руб. на одно-

го члена семьи до 4 200 руб. – на пятерых и более, что зачастую превосходило оклады неко-

торых должностных лиц

11

. В 1927 г. Народный Комиссариат социального обеспечения ра-

зослал на места циркулярное письмо о снятии с пенсионного обеспечения инвалидов белых

армий и семей лиц, расстрелянных за контрреволюционные поступки или погибших в рядах

вооруженных противников советской власти

12

.

При этом даже тогда, когда во второй половине 1920-х гг. на местах началась борьба

с «дефектами по линии социального обеспечения»

13

, инвалиды Гражданской и империали-

стической войны, семьи красноармейцев, погибших и служащих в РККА, были отнесены к

«основным группам, стоявшим на гособеспечении»

14

. Тем не менее, характер и формы ока-

зания помощи этой категории населения также зависели от возможностей и представлений

советской власти о нуждах и потребностях граждан. В 1931 г. в связи с введением новой

формы обслуживания коллективизируемого населения – касс взаимопомощи – вводятся и

новые дифференцированные ставки пенсионного обеспечения для «контингентов Граждан-

ской и империалистических войн». Их размеры увязывались уже не только с составом се-

мей инвалидов и наличием у них подсобного хозяйства, но и с оценкой значимости разных

для советской России войн. По Адыгее они выглядели следующим образом.

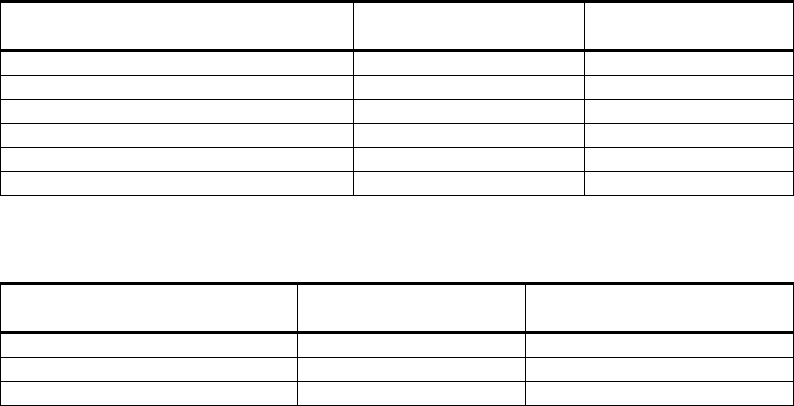

Таблица 1

Ставки пенсии для контингента империалистической войны

15

Инвалиды и их группы по семьям

Не имеющие

сельского хозяйства

Имеющие

сельское хозяйство

Инвалиды I группы 35 руб. 15 руб.

Инвалиды II группы 15 руб. 9 руб.

Инвалиды III группы 11 руб. 7 руб.

Семьи с 3 и более нетрудоспособными 15 руб. 9 руб.

Семьи с 2 нетрудоспособными 11 руб. 7 руб.

Семьи с 1 нетрудоспособным 8 руб. 5 руб.

Таблица 2

Ставки пенсии для контингента Гражданской войны

Инвалиды и их группы по семьям

Не имеющие сельского

хозяйства

Имеющие сельское хозяйство

Инвалиды I группы 35 руб. 21 руб.

Инвалиды II группы 20 руб. 12 руб.

Инвалиды III группы 15 руб. 9 руб.