Перре М., Бауман У. Клиническая психология

Подождите немного. Документ загружается.

Koob.ru

Ученик обладает IQ = 102, навык его правописания, измеренный в

соответствии с «Тестом общей школьной успеваемости» (Allgemeinen

Schulleistungstest; AST 4), соответствует уровню в 4%, а скорость чтения — в 42%.

Его трудовое и социальное поведение следует признать в высшей степени

неудовлетворительным (агрессивность, отсутствие радости от учебы, страх перед

школой).

---

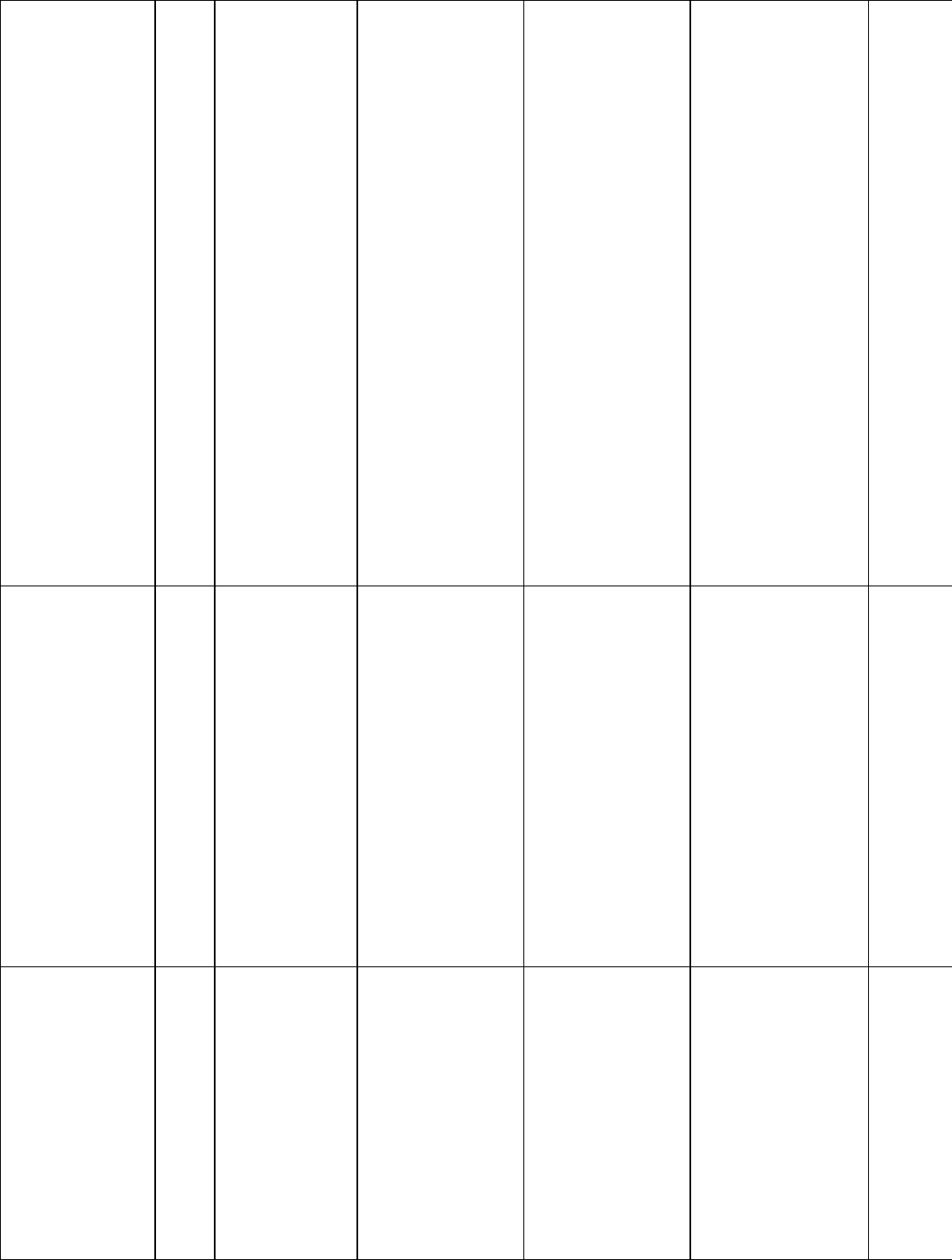

Все формы умственной недостаточности в зависимости от степени

отклонения от нормы подразделяют на четыре типа; разграничение

производится по коэффициенту интеллектуального развития (IQ) — от низкого

интеллекта до очень тяжелой формы умственной отсталости. Ожидания

относительно уровня развития таких лиц с нарушениями приведены в табл.

28.2.1.

Таблица 28.2.1. Общая обучаемость и ожидания относительно уровня

развития при разных степенях тяжести умственной недостаточности

(American Psychiatric Association, 1996)

IQ

Описание

Распростране

ние

Общие способности к учению в

дошкольном

возрасте

школьном

возрасте

зрелом

возрасте

Koob.ru

Легкая

умственная

недостаточн

ость DSM-IV

317

50-

55

до

70

Не

отклоняющ

аяся от

нормы

социальная

адаптация

80% общей

группы лиц с

умственной

недостаточно

стью

Приобретени

е социальных

и

коммуникати

вных

навыков;

минимальные

сенсомоторны

е нарушения

Школьные

знания на

уровне 6 класса

Возможно

получение

профессионал

ьного

образования,

которое

позволит

содержать себя

самому;

социальная

адаптация,

позволяющая

некоторую

независимость

от общества;

помощь при

больших

социальных и

экономических

перегрузках

Умственная

недостаточн

ость средней

тяжести

DSM-IV

318.00

35-

50

до

50-

55

Возможен

тренинг

12% общей

группы лиц с

умственной

недостаточно

стью

Речевая

способность,

отсутствует

понимание

социальных

отношений

Приобретение

социальных и

профессионал

ьных навыков;

школьные

знания на

уровне 2

класса;

ограниченное

приобретение

повседневных

практических

навыков

Выполнение

простых работ

в мастерских с

гарантированн

ыми рабочими

местами;

необходима

помощь при

легких

социальных и

экономических

нагрузках

Тяжелая

умственная

недостаточн

ость DSM-IV

318.00

20-

25

до

35-

40

Тренинг

возможен

лишь в

ограниченн

ой степени

7% общей

группы лиц с

умственной

недостаточно

стью

Развитие во

многих

сферах

ограничено;

минимальная

речевая

способность

Приобретение

ограниченной

коммуникатив

ной

способности;

тренинг

элементарных

навыков

гигиены

Выполнение

простейших

работ под

присмотром;

социальная

адаптация

дома и в

непосредствен

ном

окружении

Koob.ru

Самая

тяжелая

умственная

недостаточн

ость DSM-IV

318.00

Ниж

е 20-

25

Абсолютна

я

зависимость

Менее 1%

общей

группы лиц с

умственной

недостаточно

стью

Низкая

сенсомоторна

я функция;

необходим

постоянный

контроль

Возможно

дальнейшее

моторное

развитие;

возможен

минимальный

тренинг

Обучение

основным

навыкам

обслуживания

самого себя

невозможно;

помощь и

контроль в

течение всей

жизни

Доля людей с умственной недостаточностью согласно DSM-IV (American

Psychiatric Association, 1996) оценивается приблизительно в 1%; мужская часть

населения подвержена этому расстройству чаще женской в соотношении 1,5:1.

Известно, что причинами возникновения рассматриваемых расстройств могут

быть: генетические расстройства (около 5%; например, хромосомные аномалии),

ранние расстройства эмбрионального развития (30%; например, инфекции),

проблемы, связанные с беременностью и пренатальным периодом (10%;

например, недостаточное питание), соматические заболевания в детском

возрасте (около 5%; например, травмы), а также влияние окружающей среды и

психические расстройства (около 15-20%; например, недостаточное побуждение

к развитию). Однако около 30-40% случаев имеют неясную этиологию.

2.1. Определяющие элементы: метакогнитивное опосредование и обучение

стратегиям научения

Последние 15 лет расстройства научения весьма активно и с успехом стали

объяснять через присущие действиям определяющие элементы. При этом

проводят описательный анализ и, например, задаются вопросами о том, чем

отличается хороший ученик от плохого, какие мыслительные процессы

протекают у недостаточно хорошего ученика и что делает способным

отстающего ученика на заметный прогресс в обучении (прим. 28.2.2).

Примечание 28.2.2. Анализ расстройства научения с позиций теории

действий

Постановка вопроса

Примером значения стратегически-метакогнитивных действий является

процесс овладения учебным материалом, который наблюдал Кликпера у детей с

нарушениями чтения (Klicpera, 1983). Регистрируются процессы кодирования и

декодирования, а также способность запечатления.

Метод

- Выборка. Кликпера при этом сравнивал детей, имеющих проблемы с

чтением, с нормальными детьми (возраста 11-14 лет). Дети с нарушениями

чтения посещали специальную школу, уровень их интеллектуального развития

Koob.ru

не был ниже среднего, их поведение в норме, и у них не было ни сенсорных, ни

неврологических нарушений.

- Задание. Задание, предлагаемое испытуемым, состояло в следующем: а)

сначала они срисовывали сложную фигуру с образца, б) затем туг же и в) через

20 минут вновь воспроизводили ее по памяти.

Результаты

Дети с нарушениями чтения уже при копировании рисунка производили

непланомерные и неэффективные действия, прежде всего за счет того, что они

опускали воспроизведение на бумаге общей структуры фигуры и сразу

переходили к регистрации деталей рисунка. Вследствие этого они терпели

неудачу уже на этапе срисовывания фигуры и при последующем

воспроизведении фигуры по памяти делали очень много ошибок. У не

подверженных расстройству детей, напротив, с самого начала были

осмысленные действия: они сначала рисовали общую структуру фигуры и лишь

затем переходили к перенесению деталей. Их активная структуризация

учебного материала позволяла им легче создать образ в памяти и впоследствии

вновь воспроизвести фигуру на листе бумаги, так как они в обоих случаях могли

воспользоваться уже осмысленной структурой.

---

Импульс к этим исследованиям дали теория действий, когнитивная

психология и эмпирические данные об эффективности самоинструктирования;

они выдвинули несколько гипотез, не стремясь к определению этиологических

факторов. Для клинической психологии эти исследования и их результаты

оказались особенно значимыми, так как они непосредственно давали показания

к интервенциям. Наряду с этим существует исследовательская традиция,

которая ищет «более фундаментальные» объяснения (например, нарушения

элементарных функций, скорости переработки информации в головном мозге,

объема памяти).

Ниже нас будут интересовать, прежде всего, объяснительные моменты

первого ряда, которые мы будем дополнять более фундаментальными

причинами.

Затруднения при овладении навыками могут быть объяснены прежде всего

отсутствием стратегии научения. При этом исходят из того, что

целенаправленное научение является комплексом действий, требующим

планирования и рефлексии и при исполнении которого могут возникнуть

различные препятствия. Следовательно, в научение входят аспекты мышления и

решения проблем, по крайней мере тогда, когда оно оказывается комплексным и

трудным. Тогда учебное поведение сознательно регулируется, продумывается и

планируется самим обучающимся; тогда же необходимо задуматься и над тем,

имеет ли место прогресс, и проверить результаты на полноту и правильность.

Эти процессы основываются на метакогнитивном опосредовании, например

использовании стратегий и управлении собственными актами мышления

(зачастую посредством самоинструктирования).

Koob.ru

Современные исследования сходятся на том, что расстройства научения

сопряжены с недостаточным использованием метакогнитивных процессов

(например, Meltzer, Solomon, Fenton & Levine, 1989). Так как было замечено, что

лица с расстройствами научения (например, больные легастенией, «слабые»

ученики, лица с задержкой умственного развития) в значительно меньшей

степени обращаются к нижеприведенным стратегиям, чем лица без нарушений:

- стратегии получения и переработки информации (например, при

накоплении знаний, формировании значимых ассоциаций, при обращении к

предшествующему опыту);

- стратегии организации своих действий (например, планирование времени,

упорядочение этапов учебного процесса, планирование предстоящей

деятельности, предвосхищение проблем, Появляющихся на некоторых этапах

обучения);

- вербальное руководство к действиям (например, использование вербальных

посредников, адресованных самому себе — метакогнитивных — вопросов);

- стратегии контроля действий (например, процессы контроля,

сопровождающие действия, эмоциональная и мотивационная саморегуляция).

В прошлом такое положение вещей выражалось понятиями пассивный

ученик (Torgeson, 1982) или дефицит производительности. Оба понятия отражают

тот факт, что стратегия научения применяется не спонтанно, а в значительной

степени только в ответ на категорическое требование. Современные модели

условий возникновения рассматриваемых расстройств дополняют эту модель за

счет того, что интерпретируют целенаправленное научение как форму

самооптимизации: учащийся начинает свое учение с предварительной,

специфичной для определенного учебного предмета тактики, он оценивает

прогресс своего учения (например, проверяя результаты учебы, контролирует

ход учебного процесса) и изменяет свое учебное поведение в соответствии с

получаемой обратной связью, а при необходимости обращается к той или иной

эффективной стратегии (ср. с моделью «Good-strategy-user-modell» (модель

пользователя хорошей стратегии) из раздела 2.2).

Недостаточное метакогнитивное опосредование учебных действий можно

констатировать прежде всего у лиц с общими расстройствами научения (у

«слабых» учеников, отстающих в интеллектуальном развитии, — с IQ 70-85, у

умственно отсталых). Анализ их учебных действий показывает, что их процесс

научения характеризуется заторможенным или недостаточным приобретением

необходимых действий (недостаточное использование стратегий, отсутствие

метакогнитивного опосредования учебных действий, недостаточное

структурирование учебного материала, недостаточная учебная активность). Они

не сопровождают свой процесс научения вербальным опосредованием

(например, самоинструктированием, системой вопросов к самому себе),

недостаточно контролируют ход своего учебного процесса и не занимаются его

оптимизацией. Обобщая, можно сказать, что лица с расстройствами научения

мало обращают внимания на сам процесс научения, редко анализируют

учебный предмет, не отдают отчет о целях своих действий, не подвергают

Koob.ru

внутреннему контролю учебный процесс или контролируют его от случая к

случаю и крайне недостаточно, а поэтому не задаются вопросом, согласуются ли

их действия с целевой установкой. Эта пассивность распространяется также и на

осмысление собственного учебного опыта (например, на размышления об

учебном процессе, выведение обобщенных правил, выводы для схожих учебных

ситуаций, выработку способов действий, способствующих более эффективному

усвоению знаний), так что не возникает обобщающее понимание и способов

действий, а следовательно, лица с такими расстройствами скорее приобретают

периферийный, ситуативный опыт. Поэтому их стратегические действия не

развиваются, что позволяет определить таких людей как некомпетентных

обучающихся (ср. Klauer & Lauth, 1996; см. прим. 28.2.3).

Примечание 28.2.3. Сложное научение у детей с неврологической

недостаточностью и у здоровых детей (Fritz, Galley & Goetzner, 1992)

Постановка вопроса

Существует ли принципиальная разница между процессом научения

здоровых людей и людей с неврологической недостаточностью?

Метод

- Выборка. Авторы выбрали из 20 классов общеобразовательных школ таких

учеников, которые оценивались их учителями как отклоняющиеся от нормы

(беспокойные, гиперактивные, невнимательные, импульсивные) и как не

отклоняющиеся от нормы (со средним уровнем интеллектуального развития и

работоспособности). Учителя выделяли из каждого класса по два ученика, для

которых был характерен тот или другой тип поведения. Все дети обследовались с

помощью нейрофизиологических (ЭЭГ), нейропсихологических методов и

проходили психологическое тестирование (исследование элементарных

функций). Дети, которые в этих исследованиях показали более двух

стандартных отклонений от норм своего возраста, признавались уязвимыми для

неврозов. Таким способом был отобран 31 испытуемый с «нарушениями

функций головного мозга». Эти дети и сравнивались с 25 контрольными детьми

(в возрасте от 8,5 до 9,5 лет).

- Исследование. Дети дважды подряд выполняли тестовые задания по

опроснику Равена; при этом оценивались движение их взора (скорость

саккадирования), их способности и прогноз относительно будущих

способностей. Результаты обучения и учебные действия обеих групп

сравнивались друг с другом.

Результаты

Дети без отклонений от нормы продемонстрировали оптимальное

поведение. Они реалистично оценивали свои способности, в ходе исследования

улучшили свои результаты и согласовывали движение своего взора со

сложностью задания. Иначе дело обстояло с детьми с уязвимостью, которые

существенно переоценивали свои способности и в меньшей степени понимали,

что необходимо согласовать движение своего взора со сложностью задания. Но и

они на втором этапе заметно улучшали свои результаты и приближались к

Koob.ru

показателям детей контрольной группы. Таким образом, очевидно, что они

обладают неблагоприятными исходными условиями для актуальной

способности и нуждаются в большем времени, чтобы приспособиться к

заданным учебным условиям.

---

Эта взаимосвязь справедлива и для взрослых (например, для участников

программ повышения квалификации, студентов), причем менее

приспособившиеся студенты отличаются большей тревожностью по поводу

своих успехов и менее структурированным и менее согласованным учебным

поведением; их академическая успеваемость тесно коррелирует с тем,

используется или нет ими какая-нибудь учебная стратегия (Brackney &

Karabenick, 1995).

Расстройства научения, обусловленные отсутствием необходимой учебной

стратегии, наблюдаются также и при усвоении социальных требований. Замечено,

что лицам с задержкой интеллектуального развития (с IQ ниже 75) хуже дается

имитационное научение. Причины этого многообразны и состоят в следующем:

а) недостаточно развитая система понятий и правил; б) ограниченная

социальная откликаемость; в) избыточная избирательность (внимание

направлено только на частные аспекты поведения модели, так что зачастую

заимствуются только периферические моменты, например интонация,

жестикуляция, мимика); г) недостаточная вербальная саморегуляция, так что

польза от обучения носит лишь временный, преходящий характер и социальные

навыки и умения, которые можно обобщить, приобретаются лишь в

ограниченном объеме (см. Gumpel, 1994; Whitman, 1990).

2.2. Дополнительные определяющие элементы

Вышеназванные метакогнитивные определяющие элементы необходимо

дополнить следующими объяснительными подходами.

- Недостаточность процессов ориентации и классификации. Эта концепция

исходит из того, что констелляция раздражителей воспринимается в

недостаточном объеме из-за пониженной или избыточной избирательности или

из-за невнимательности. Прежде всего лица с интеллектуальной

недостаточностью склонны к так называемой избыточной избирательности.

Поэтому считается, что при наличии сложных раздражителей они

воспринимают только отдельные, случайные детали. Нечто похожее имеет место

и при аутизме.

- Недостаточность знаний. Наряду со структурой действий, имеющей

отношение к учебным стратегиям и методам, научение предполагает еще и

наличие знаний (например, сведений о правилах арифметического счета или

принципах словообразования). Следовательно, успешная учеба (например,

хорошие знания по какому-либо конкретному предмету школьной программы)

существенным образом зависит от предварительных познаний, специфичных

Koob.ru

для изучаемого предмета (Sander, 1986). Вследствие этого трудности, связанные с

процессом научения, сопровождаются еще и недостатком знаний в отдельных

ограниченных областях. У лиц с задержкой умственного развития этот

недостаток знаний увеличивается, так что говорят о «редуцированном базисе

для научения». Поэтому считается, что у умственно отсталых отсутствуют

концепции и основные понятия, необходимые для упорядочения нового

учебного опыта и структурирования дальнейшего приобретения знаний.

Наряду со знаниями по конкретному предмету необходимо учитывать еще

и метакогнитивные знания (представления о собственной когнитивной системе). В

почти всех существующих исследованиях подтверждается тот факт, что лица с

расстройствами научения хуже разбираются в своей собственной когнитивной

системе (Feldman, Levine und Fenton, 1986). Такое положение вещей указывает на

то, что люди с расстройствами научения вследствие ограниченных

метакогнитивных знаний часто не видят необходимости в стратегическом

планировании процесса учения или метакогнитивном опосредовании их учения

(например, активном запоминании, вербальном самоинструктировании).

- Мотивационная и эмоциональная сторона учебного поведения. Лица с

расстройствами научения часто испытывают отрицательные эмоции, поскольку

их результат научения редко бывает положителен. Это неизбежно нарушает их

мотивацию, искажает представления о своих способностях и предопределяет

некоторые отрицательные ожидания. С течением времени переживания неудач

приводят к формированию негативного представления о своих способностях,

такого человека все труднее мотивировать на какие-либо активные действия в

той сфере, в которой он потерпел неудачу, так что он вообще перестает учиться

по своей воле. В этой связи понятна важность использования учебных стратегий

для стимулирования мотивационных процессов (O'Neill & Douglas, 1991).

Из этого анализа условий возникновения ясно, что расстройства научения

можно объяснить в основном с помощью учебных стратегий, метакогнитивных

навыков, навыков саморегуляции, наличия знаний и эмоциональной стороны

учебных действий. Эти определяющие моменты пересекаются и зависят друг от

друга. Их взаимосвязь была отражена в так называемой «Good-strategy-user-

model» (модель пользователя хорошей стратегии). Эта модель показывает, что

научение предполагает эффективное использование стратегий, и хороший

ученик усваивает эти стратегии почти самостоятельно или с помощью общих

социальных стимулов, в то время как лицам с расстройствами научения по

многим причинам (например, из-за недостаточной мотивации, недостаточного

объема памяти, отсутствия вербального опосредования) это не удается. Поэтому

таких лиц рекомендуется обучать стратегиям научения (основное понятие

«учитесь учиться!»).

2.3. Соматические детерминанты

Обучаемость в значительной степени ограничивается неврологическими

моментами. Так, дефицитарные процессы внимания и памяти, имеющие

Koob.ru

нейробиологические предпосылки (см. Lieb, Merklin, Rieth & Schuttler, 1994) и

интерпретирующиеся как исходные или базисные расстройства (Roder, Brenner,

Krenzle & Hodel, 1992), содействуют у больных шизофренией поведению,

неблагоприятно сказывающемуся на научении и адаптации. У алкоголиков

такое же влияние на способность к научению оказывают прежние интоксикации

(см., например, Saarnio, 1992). Но более точное сопоставление лиц, уязвимых к

неврозам (например, с нарушением элементарных функций, с ярко

выраженными нейрофизиологическими особенностями), с лицами без каких-

либо выраженных отклонений тоже подтверждает, что соматические нарушения

представляют собой скорее неспецифический риск и вполне могут быть

скомпенсированы (см. прим. 28.2.3).

В связи с соматическими факторами зачастую приводится концепция

нарушений элементарных функций, где элементарные функции рассматриваются

как звенья сложной цепочки действий. Сама концепция исходит из того, что

ученику из-за поражений головного мозга не удается выполнить отдельные

звенья всей цепи действий, так что процесс научения как целое рушится.

Преобладающее большинство авторов медико-педиатрических публикаций

называют здесь нарушения зрительного восприятия, внимания, расстройства

декодирования и связи раздражителей. Сама по себе эта концепция едва ли

может быть обоснована эмпирическими данными, она мало плодотворна и

внутренне противоречива (обзор приведен в: Burgmayer, 1993); но в последнее

время она вновь используется в нейропсихологии при анализе требований

(какие результаты должен показать обучающийся для того, чтобы совладать с

требованиями?).

3. Изучение расстройств, возникающих на основе индивидуальных

патологических предпосылок научения

Чтобы выяснить происхождение фобий (DSM-IV 300.хх), генерализованных

тревожных расстройств (DSM-IV 300.02), навязчивых расстройств (DSM-IV 300.3),

психосексуальных расстройств (например, фетишизм — DSM-IV 302.81,

эксгибиционизм — DSM-IV 302.4) и антисоциальных расстройств личности

(DSM-IV 301.7), чаще всего привлекают модели условий возникновения и

поддержания расстройств, базирующиеся на теории научения (например,

теории двух процессов, теории «готовности к расстройству» (Preparedness-

Theorie), модели конфликтов, основанной на теории научения). Эти модели

рассматривают условия, вообще благоприятствующие возникновению и

поддержанию расстройств; но они не годятся для того, чтобы ответить на

дифференциально-психологические вопросы (например, «Почему у одних

людей эти расстройства возникают, а у других нет?»). Чтобы прояснить этот

вопрос, исходят из вида индивидуальной предрасположенности к расстройству.

Айзенк (Eysenck, 1976), например, уже давно различал два вида расстройств,

которым он приписывал различную степень готовности к научению: а)

дистимические расстройства (например, невротические расстройства, синдромы

Koob.ru

тревоги, реактивные депрессии, навязчивости), которые основаны на

повышенной обусловливаемости и недостаточной спонтанной ремиссии

(габитуации), и б) психо- или социопатические расстройства (например,

криминальность, истерия), в основе которых лежит пониженная

обусловливаемость и быстрая габитуация. Ту или иную способность к научению

Айзенк описал с помощью основных параметров личности (нейротизм,

интроверсия—экстраверсия, психотизм) — опыт, который должен

рассматриваться как слишком упрощенный (см. Amelang, 1986; Fahrenberg, 1995).

Напротив, много плодотворнее оказывается модель, трактующая взаимодействие

регулирующих инстанций ЦНС. Грэй (Gray, 1982), например, рассматривает

инстанции, регулирующие усвоение, торможение поведения и отвечающие за

поведение борьбы или бегства. При этом необходимо исходить из наличия

индивидуальных различий в осуществлении контроля торможения и учитывать,

что экстравертированные поведенческие расстройства (например, нарушения

внимания или гиперактивность, нарушения социального поведения,

психопатологическое поведение, истерия) сопровождаются редуцированным

контролем торможения, а интровертированные расстройства (страхи,

навязчивости), напротив, — повышенным контролем торможения (Harnishfeger

& Bjorklund, 1994).

3.1. Повышенная обусловливаемость

Повышенной обусловливаемости способствуют усиленная вегетативная

готовность к реакции и высокая кортикальная активация. Оба параметра

активации представляют собой биологическую основу научения,

регистрируемую или непосредственно по психофизическим характеристикам

(например, по частоте пульса в состоянии покоя, активации сердечно-

сосудистой системы, температуре, наличию кортизола), или по вторичным

характеристикам (например, по уровню нейротизма как повышенной

вегетативной реактивности и эмоциональности); с помощью шкалы

«интроверсия—экстраверсия», как проявления возбуждения головного мозга; по

специфичной для конкретного индивида предрасположенности к тревожности

как повышенной вегетативной активности, невротичности, актуализированному

половому влечению. Для отдельных групп пациентов (с тревожными

расстройствами, депрессивными расстройствами, посттравматическим

синдромом) можно установить наличие высокой активации и при определенных

обстоятельствах более быстрого и стабильного обусловливания. Это справедливо

особенно для тревожных расстройств, при которых повышенная

обусловливаемость способствует быстрому приобретению дезадаптивных связей

между стимулом и реакцией, а замедленная габитуация или ее отсутствие

приводит к возникновению стабильных связей между стимулом и реакцией (см.

также теорию двух процессов, трактующую возникновение страха, у Mowrer,

1947).

Однако экспериментальные исследования не всегда подтверждают, что у