Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Экономические основы социальной работы

Подождите немного. Документ загружается.

Современная система государственного страхования в Рос-

сии включает: страхование старости; страхование инвалид-

ности; потери кормильца; временной нетрудоспособности; по

беременности и родам; в случае безработицы; медицинское

страхование.

Финансирование всех видов социального страхования ос-

новано на страховых взносах работодателей, работников, са-

мозанятого населения.

В комплексе мер организационного и

нормативно-правового

характера, осуществляемых государством по совершенствова-

нию экономического механизма социального обеспечения, все

большее значение приобретает реформирование всей системы

социального страхования. Это обусловливает необходимость из-

менения структуры затрат на реализацию социальных программ,

более равномерного распределения бремени таких расходов меж-

ду государством, работодателями и трудящимися.

Важным шагом в этом направлении было принятие цело-

го ряда законодательных актов и создание наряду с Фондом

социального страхования и Пенсионным фондом Российской

Федерации Государственного фонда занятости как самостоя-

тельной финансовой системы. За счет средств этого фонда

обеспечивается финансирование подготовки и переподготов-

ки кадров, стимулирование создания новых рабочих мест,

выплата пособий по безработице и т.д.

Переход на обязательное медицинское страхование следу-

ет также рассматривать как одну из форм социальной защи-

ты граждан в ряду социальных гарантий государства.

Значение эффективной деятельности внебюджетных госу-

дарственных фондов социального страхования возрастает.

Деятельность внебюджетных фондов строится по-разному.

Пенсионный фонд большую часть средств собирает на еди-

ный счет, чтобы иметь возможность

перераспределять

сред-

ства от регионов-доноров к дотируемым субъектам. Фонд со-

циального страхования на федеральном уровне централизует

только 26% общих поступлений. Фонд обязательного меди-

цинского страхования - территориальный, на федеральном

уровне сосредоточивается всего 0,2% при общем взносе 3,6% .

Фонд занятости также формируется в основном на террито-

риях, в федеральную службу поступает только 20%.

Анализ происходящего в обязательном страховании пока-

зывает, что требуется дальнейшее реформирование системы

социального страхования, принимая во внимание хорошо от-

работанные на Западе принципы:

61

-

гарантированность

помощи застрахованному и обязатель-

ный характер условий и норм;

-

платность;

-

солидарность;

- автоматизм финансирования на основе аккумуляции

страховых взносов;

-

строго целевой характер средств и их возвратность;

-

определение страхового пространства в сочетании с раз-

граничением различных видов страхования;

- автономия и самоуправление органов страхования и др.

В отечественной системе страхования страхование профес-

сиональных рисков осуществляется не в полной мере.

Переход к рыночным отношениям предполагает диффе-

ренцированное изменение тарифов взносов на государствен-

ное социальное страхование в связи с различными условиями

труда.

Жизнь показывает, что нужны специальные законодатель-

ные и организационные меры по совершенствованию органи-

зационно-экономического механизма социального страхова-

ния. Необходим общий закон о социальном страховании как

единой системе социальной защиты населения.

Система пенсионного страхования может успешно функ-

ционировать только в том случае, если страховые взносы со-

ответствуют потребности, т. е. обеспечивают текущие выпла-

ты пенсий и социальную поддержку пенсионеров.

Совершенствование социального страхования в условиях

рыночной экономики должно предусматривать:

- освобождение государственных социальных внебюджет-

ных фондов от несвойственных им выплат, отделение страхо-

вых платежей от налогов;

- введение дифференцированных размеров страховых взно-

сов на государственное социальное страхование в зависимос-

ти от степени опасности, вредности, тяжести работ и состоя-

ния условий труда;

-

усиление личного участия граждан в финансировании и

управлении системой социального страхования;

- переход к государственному социальному страхованию

работников, потерявших трудоспособность от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний, вме-

сто действующего порядка возмещения вреда, причиненного

работникам;

- развитие добровольных форм социального страхования

за счет средств граждан и доходов предприятий.

62

Таким образом, социальное обеспечение и социальное стра-

хование являются важнейшей составной частью социальной

защиты населения. Их развитие тесно связано с экономичес-

ким положением страны. Они должны стать национальной

системой программ выплат и услуг, помогающей людям удов-

летворять их социально-экономические и духовные потреб-

ности в новых условиях рыночных отношений.

§ 4. Динамика материального благосостояния

и экономическая дифференциация населения

Экономические основы социальной работы предполагают,

что при формировании системы минимальных государствен-

ных стандартов уровня жизни на первое место выдвигается за-

дача утверждения на государственном уровне минимума мате-

риальной обеспеченности и материального благосостояния.

Благосостояние

-

это обеспеченность населения необходи-

мыми материальными и духовными благами, то есть предме-

тами, услугами и условиями, удовлетворяющими определен-

ные человеческие потребности.

Благосостояние населения зависит от уровня развития

производительных сил и характера господствующих произ-

водственных отношений. Оно характеризуется уровнем и ка-

чеством жизни; обеспечением конституционных прав населе-

ния и степенью участия в управлении государством; средней

продолжительностью жизни как обобщающим показателем.

Уровень жизни - это потребление населением материаль-

ных и духовных благ и степень удовлетворения потребностей

в этих благах на данной ступени развития общественного

производства. В свою очередь он зависит от таких количе-

ственных и качественных показателей, как:

-

уровень и структура потребления товаров и услуг;

- уровень и динамика цен на основные предметы потреб-

ления, тарифов коммунальных и транспортных услуг;

- продолжительность рабочего дня и рабочей недели;

- условия труда;

- жилищные условия;

- объем выплат и льгот из общественных фондов потреб-

ления;

- развитие социальной инфраструктуры в обществе.

Качество жизни характеризуется уровнем образования и

медицинского обслуживания, характером труда, состоянием

63

окружающей среды, социальным положением, чистотой мо-

рально-этических норм в обществе.

Обобщающий показатель уровня жизни - реальные дохо-

ды населения, т. е. количество материальных благ, которое

может быть приобретено на эти доходы и использовано в про-

цессе получения платных и бесплатных услуг.

Реальные доходы исчисляются на основе конечных дохо-

дов населения, полученных в тот или иной период времени,

за вычетом из них уплачиваемых налогов, различных денеж-

ных взносов и сборов и др.

Уровень реальных доходов населения за определенный

период зависит от динамики конечных доходов и ее тенден-

ции к увеличению (снижению), от изменения индексов цен

на предметы потребления и услуги за этот период. Он может

быть исчислен также на душу населения.

В условиях перехода к рынку наряду с традиционными

видами доходов (заработная плата, премии, надбавки, допла-

ты, пенсии, стипендии и т.д.) появились новые, связанные с

доходами от собственности и предпринимательской деятель-

ности, доля которых в совокупном доходе работника возрас-

тает.

Однако сложность настоящего момента в России состоит

еще и в том, что сокращение объемов производства, распад

конституционных

связей привели к большой разнице в дохо-

дах населения по различным регионам страны (табл. 6).

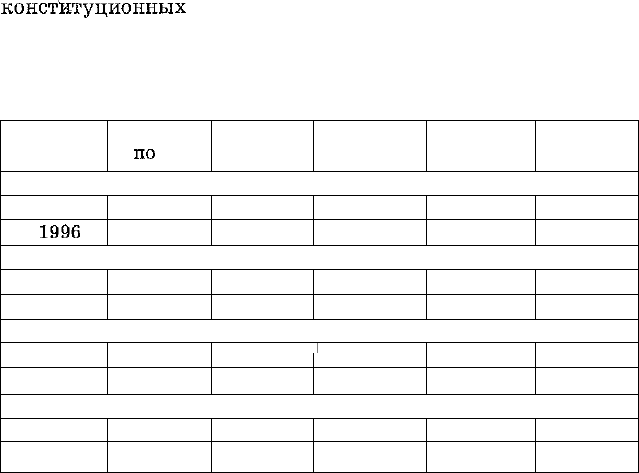

Таблица 6

Показатели уровня жизни по регионам России

Годы

В среднем

по

РФ

Москва

Ивановская

обл.

Калмыкия

Дагестан

Средняя заработная плата и социальные выплаты

1994

1996

281,6

875,9

364,6

1174,9

175,5

523,8

145,4

410,2

106,5

288,6

Денежные доходы на душу населения, тыс. руб.

1994

1996

378.5

820,7

876,4

3188,7

171,5

377,5

176,0

286,7

179,5

244,0

Потребительские расходы на душу населения тыс. руб.

1994

1996

237,8

573,8

495,1

П

2370,5

93,7

229,4

54,2

160,6

39,8

103,4

Потребительские расходы, % к душевому доходу

1994

1996

62,8

69,9

Г 56,5

74,3

Г 54,6

60,8

30,8

55,7

22,2

42,4

64

Большинство населения России лишилось в ходе эконо-

мических реформ такого твердого источника доходов, обеспе-

чивавших существование их самих и членов семей, как зара-

ботная плата и дотации государства на транспорт, связь, про-

дукты питания, детские товары и многое другое.

Система социальной защиты населения, сложившаяся за

годы Советской власти, была основана на преимущественном

использовании общественных фондов потребления (табл. 7) ,

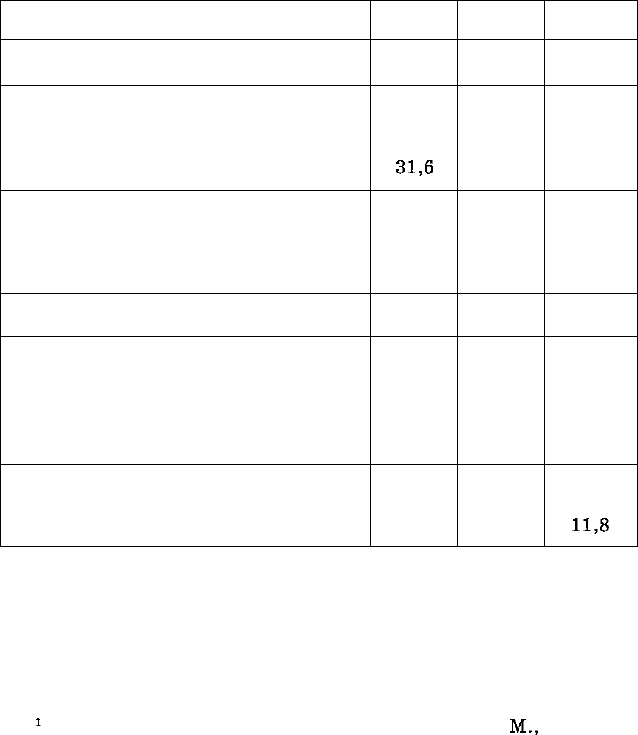

Таблица 7

Выплаты и льготы из общественных фондов потребления

по годам

Выплаты и льготы - всего, млрд. руб.

Из них:

Просвещение {бесплатное образование,

культурно-просветительская работа)

Здравоохранение и физическая

культура (бесплатная мед. помощь,

санаторно-курортное обслуживание,

физ. воспитание и т.д.)

Социальное обеспечение и страхование

в том числе:

пенсии

пособия

Расходы на содержание жилищного

фонда (в частности, не покрываемые

квартирной платой)

1980 г.

117,0

31,6

17,2

45,6

33,3

11,0

6,9

1985 г.

147,0

37,9

20,2

61,6

44,9

14,4

9,3

1989 г.

187,0

47,2

27,4

78,6

58,4

18,7

11,8

Суммы государственных дотаций населению вливались

значительной прибавкой в семейный бюджет (табл.8).

1

Здесь и далее: Народное хозяйство СССР в 1989 г.

М.,

1990.

3. Пантелеева

65

Таблица 8

Выплаты и льготы из общественных фондов потребления

в расчете на душу населения по годам

Выплаты и льготы в расчете

на*душу

населения, руб. в год

В % от среднедушевого совокупного

дохода семьи в год:

семей рабочих и служащих

семей колхозников

пенсионеров из числа рабочих

и служащих

пенсионеров из числа колхозников

1979 г.

441

30,3

40,4

47,8

45,3

1985 г.

530

32,7

40,1

48,5

46,0

1989 г.

650

34,1

43,0

49,1

42,3

В условиях рынка самообеспечение индивидом себя и сво-

ей семьи становится определяющим. К этому создаются со-

циальные, правовые и экономические предпосылки. В много-

образии форм собственности все больше утверждается част-

ная собственность. Создается реальный рынок труда.

Развивается предпринимательская деятельность, на основе

объединения труда и собственности растет численность само-

занятого населения.

Появились новые формы доходов. Наряду с государствен-

ным и личным усиливается частный интерес его носителей -

предпринимателей разнообразной ориентации в финансовой,

производственной, посреднической и других сферах.

Появились доходы от собственности: дивиденды по акци-

ям, прибыль от капитала и ценных бумаг - от негосудар-

ственного страхования. Все это расширило возможность

экономической

самостоятельности

и возможности укрепления

своего экономического положения и социального статуса.

В настоящее время значительно ослабла патерналистская

функция государства. Но это не сопровождается реальной

поддержкой малого и среднего предпринимательства, семей-

ного бизнеса, созданием эффективной системы помощи бед-

ным.

В ходе реформ уровень жизни официально снизился в два

раза. До 60% населения имеют ныне реальные доходы на

уровне

20-25%

от того, что они имели до начала 90-х годов.

66

Это сопровождается усиливающейся дифференциацией насе-

ления. Произошло резкое расслоение общества на богатых и

бедных (табл. 9)

1

.

Таблица 9

Дифференциация населения РФ по уровню дохода

на душу в месяц по данным ВЦИОМ

Слой населения

Богатые

Состоятельные

Середина (типа среднего класса)

Малообеспеченные

Бедные

Доля

населения,

%

3-5

15

20

20

40

Уровень дохода

на душу населения

в месяц, долл.

Свыше 3000

3000-1000

1000-100

100-50

Ниже 50

Изменение экономического статуса сопровождается эко-

номическим расслоением и влечет за собой социальную стра-

тификацию общества, определяемую различием социального

статуса как соотносительного положения индивидов или групп

в обществе по различным признакам, первый из которых -

экономический. Иначе говоря, дифференциация экономичес-

кого статуса есть основа социального расслоения общества.

Экономический статус - это уровень экономического по-

ложения индивида, социальной или демографической груп-

пы населения, определяемый по доходам.

Различается экономический статус отдельного человека,

семьи или общности, страны в целом. Рассматривая измене-

ния экономического статуса отдельных групп населения во

времени, можно говорить о динамике экономического рас-

слоения, или экономической стратификации общества.

Стратификация - это, с одной стороны, процесс, непре-

рывно идущий в обществе, с другой - это одновременно и

результат процесса изменения экономического положения

личностей, групп и слоев.

Процесс экономического расслоения общества не закон-

чен, он продолжается. Анализ источник в получения дохо-

дов и их соотношения свидетельствует, что в общей сумме

1

Аргументы и факты. 1997.

№

11.

3-

67

возросла доля доходов от собственности и предприниматель-

ской деятельности. Их получает в основном наиболее богатая

прослойка населения и жители крупных городов. Одновре-

менно при возрастании доли доходов от собственности умень-

шается доля оплаты труда, а эти выплаты получает основная

часть населения.

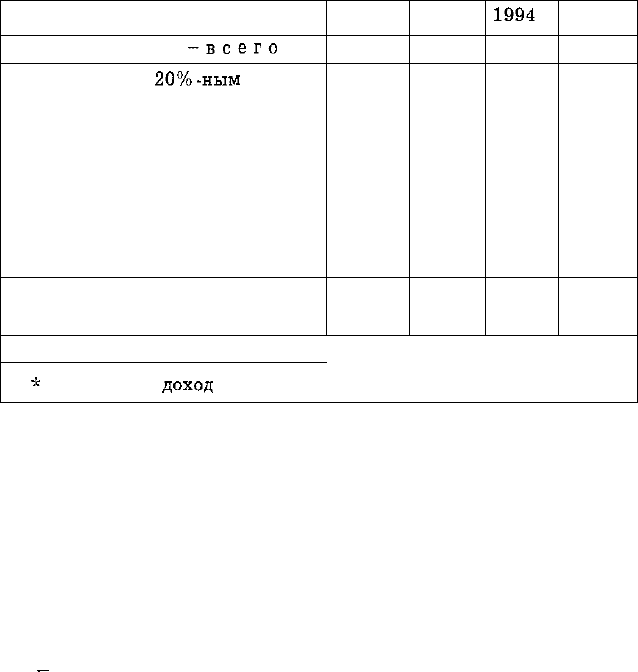

Как видно из данных табл. 10, распределение доходов но-

сит явно асимметричный характер. А если учесть низкий сред-

ний уровень доходов населения (см. табл. 11), то можно с

уверенностью говорить о почти полном отсутствии в России

так называемого среднего слоя, который является основой

стабильности и экономического процветания. Это подтверж-

дает и показатель коэффициента концентрации доходов, ко-

торый вырос с 0,256 до 0,379 в первом полугодии 1996 г.

Основными факторами, определяющими экономическую

дифференциацию, являются наличие собственности, источ-

ник и уровень доходов.

И это различие год от года увеличивается. Если в 1994 г.

средняя заработная плата и социальные выплаты в Москве

превышали аналогичные доходы населения Ивановской об-

ласти в 2,1 раза, Калмыкии - в 2,6 раза, Дагестана - в 3,4

раза, то через два года - соответственно в 2,2-2,9-4,7 раза.

Денежные доходы на душу населения в 1994 г. в Москве были

в 2,3 раза выше, чем в среднем по России, в 5,1 раза - чем в

Ивановской области, в 5,0 раз - в Калмыкии, в 4,8 раза - в

Дагестане. В 1996 году разрыв соответственно составил 3,9-

8,4-11,1-13,0

раз, т.е. возрос в

1,5-2,7

раза.

Денежные доходы зависят и от того, в какой хозяйствен-

ной сфере, отрасли трудится человек. По данным официаль-

ной статистики, в 1995 г. средняя заработная плата в про-

мышленности составляла 558,1 тыс. руб. Работавшие в сель-

ском хозяйстве получали от них 40,4%, в строительстве -

121,8%, на транспорте - 136,3%, в сфере бытового обслужи-

вания - 74,9%, в сфере культуры, образования, медицины,

науки соответственно 50,6-65,3%, в сфере кредитов, финан-

сов и страхования - 141,9, в аппарате органов управления -

95,5. В большой степени уровень доходов зависит от служеб-

ного положения индивида.

Главной «горячей» точкой общественного развития стано-

вится факт неравенства в распределении богатства, собствен-

ности, прав и контроля над капиталом. Как следствие этого

неравенства — расслоение населения по уровню материальной

обеспеченности с поляризацией доходов (табл. 10).

68

Таблица 10

Распределение общего объема

денежных доходов населения, %

Денежные доходы

-всего

В том числе по

20%-ным

группам

населения:

первая (с наименьшими доходами)

вторая

третья

четвертая

пятая (с наивысшими доходами)

Коэффициент концентрации

доходов (индекс «Джини»)

*

Совокупный

доход

1992 г.*

100

•

6,0

11,0

17,6

28,5

38,3

0,289

1993 г.

100

5,8

11,1

16,7

24,8

41,6

0,398

1994

г.

100

5,3

10,2

15,2

23,0

46,3

0,409

1995 г.

100

5,5

10,2

15,0

22,4

46,9

0,381

Поляризация доходов сопровождается колебаниями эко-

номического статуса общества. Социологи выделяют два типа

флуктуации (отклонение, колебание).

Первый тип - это флуктуация экономического статуса в

целом:

- возрастание экономического благосостояния;

- уменьшение экономического благосостояния;

Второй тип - флуктуация высоты и профиля экономичес-

кой стратификации внутри общества:

- возникновение экономической пирамиды;

-

уплотнение экономической пирамиды;

Рассмотрим первый тип флуктуации. Анализ благосостоя-

ния различных обществ и групп внутри них показывает, что

- благосостояние и доход различных обществ существен-

но меняются от одной страны, одной группы к другой. Это

относится не только к территориям, но и к семьям, группам,

социальным слоям;

- средний уровень благосостояния и дохода в одном и том

же обществе не постоянны, а динамично меняются во времени.

Едва ли существует семья, доход и уровень материального

благосостояния которой оставался бы неизменным в течение

многих лет и при жизни нескольких поколений. Материаль-

69

ные «подъемы» и «падения» бывают иногда резкими, значи-

тельными, иногда - небольшими и постепенными. И это нор-

мальное явление в

экономической

истории каждой семьи (орга-

низации, нации, государства).

В истории семьи, нации или другой группы не существует

устойчивой тенденции ни к обогащению, ни к обнищанию.

Всем хорошо известны тенденции фиксирования только для

ограниченного периода времени, а затем они могут действо-

вать в обратном направлении.

Говоря о флуктуации экономического статуса второго типа,

следует обратить внимание на следующие вопросы:

1. Постоянны или переменны величины высоты и профи-

ля экономической стратификации от группы к группе и в

одной группе во времени?

2. Если они изменяются, то насколько регулярно

и

перио-

дично?

3. Существует ли постоянное направление этих измене-

ний и каково оно, если есть?

Ученых давно занимали эти вопросы, и были предложены

различные гипотезы по этому поводу. Так, суть гипотезы В. Па-

рето

(1848-1923)

заключалась в утверждении, что профиль

экономической стратификации или частность распределения

дохода в обществе есть нечто постоянное. Гипотеза К. Маркса

(1818-1883) утверждала, что в европейских странах происхо-

дит процесс углубляющейся экономической дифференциации.

Жизнь показала, что хотя и нет строгой тенденции ни к

уменьшению, ни к увеличению экономического неравенства,

гипотеза колебания высоты и профиля экономической стра-

тификации правомерна, стратификация нарастает до какой-

то степени насыщения, точки чрезмерного напряжения.

Для разных обществ эта точка различна и зависит от их

размеров, окружения, характера распределительных отноше-

ний, человеческого материала, высоты планки потребностей,

коммунально-исторического развития, культуры и т.д.

Как только общество приближается к точке перенапряже-

ния, создается социальная напряженность, которая заканчи-

вается революцией или своевременной реформой. Определить

момент перенапряжения в обществе чрезвычайно сложно.

Одним из показателей нестабильности обстановки в обществе,

отражающим распределение реальных доходов между отдель-

ными слоями населения, является

«Джини»-коэффициент.

Это коэффициент экономического неравенства, характеризу-

ющий степень неравномерности распределения всей суммы

70