Никитин Н.И. Химия древесины

Подождите немного. Документ загружается.

140

Химия

древесины

Лигнин

141

На

эти обстоятельства указывает в последнее время Ф р е й-

денберг при обсуждении

хода

реакции лигнина с серни-

стой кислотой и бисульфитами * и мы со своей стороны

должны подчеркнуть эти соображения о поверхностных

реакциях и при действии фенилгидразина на лигнин.

Поуэлл иУиттекер производили также нитрова-

ние

осажденного из щелочи лигнина. При введении 4, 1—

4,2% азота в лигнин, получается впечатление, что в основ-

ной

комплекс С

41

Н

10

О

16

вводятся три нитрогруппы. При

нитрации

лигнин частью окисляется. Кроме того этими же

авторами были изучены продукты хлорирования и броми-

рования

лигнина. В нижеследующей таблице 44 приведены

некоторые из данных, полученных для щелочного лигнина

Поуэлл и Уиттекером.

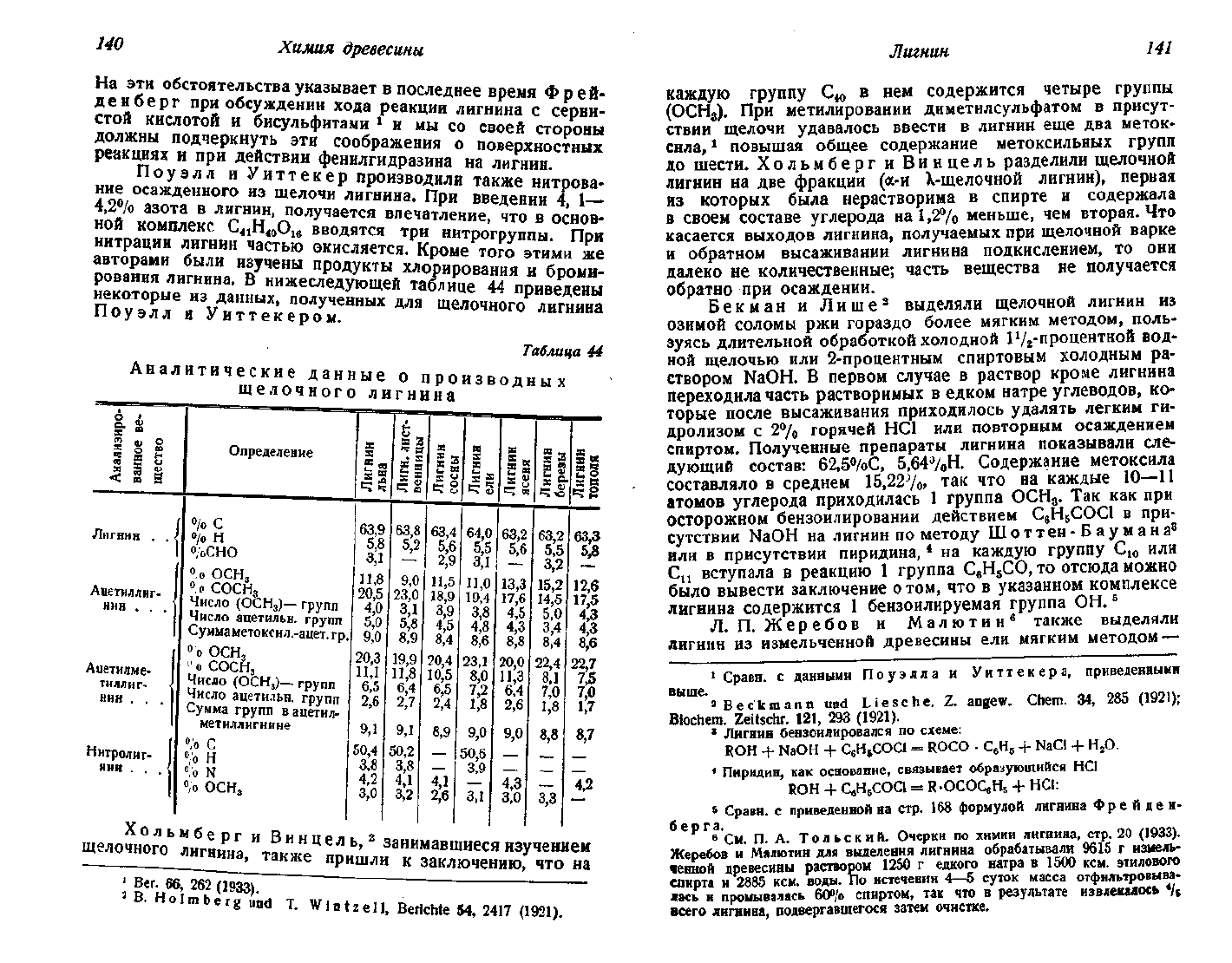

Таблица 44

Аналитические данные о производных

щелочного лигнина

Лигнин

.

Ацетиллиг-

нин

. .

Ацетилме-

тиллиг-

нин

. .

Нитрол

иг-

нин

. .

\о

СОСН

3

Число

(ОСН

3

)-

групп

Число

ацетильн. групп

Суммаметоксил.-ацет.гр,

v

o

OCH,

•о

СОСН

3

Число

(ОСН

3

)—групп

Число

ацетильн. групп

Сумма

групп вацетил-

метиллигнине

'/о

С

/о

Н

/о

N

'/о

ОСН,

63,9

5,8

3,1

11,8

20,

4,0

5,0

9,0

20,3

11,1

6,5

2,6

9,1

50,4

3,8

4,2

3,0

9,0

23,0

3,1

5,8

8,9

19,9

-.1,8

6,4

2,7

9,1

50,2

3,8

4,1

3,2

11,5

18,9

3,9

4,5

8,4

20,4

10,5

6,5

2,4

8,9

4,1

2,6

11,0

19,4

3,8

4,8

8,6

23,1

8,0

7,2

1,8

9,0

50,6

3,9

3,1

13,3

17,6

4,5

4,3

8,8

20,0

11,3

6,4

2,6

9,0

4,3

3,0

15,2

14,5

5,0

3,4

8,4

22,4

8,1

7,0

1,8

8,8

3,3

12,6

17,5

4,3

4,3

8,6

22,7

7,5

7,0

1,7

8,7

4,2

щелочного* ли

б

гни

Р

ня

И

т^

И

Л

Ц6ЛЬ>2 заним

авшиеся изучением

лигнина,

также пришли к заключению, что на

Т.

Win tz ell, Berichte 54, 2417 (1921).

каждую группу С^ в нем содержится четыре группы

(ОСН

3

).

При метилировании диметилсульфатом в присут-

ствии щелочи удавалось ввести в лигнин еще два меток-

сила,* повышая общее содержание метоксильных групп

до шести. Хольмберг и Винцель разделили щелочной

лигнин

на две фракции (а-и Х-щелочной лигнин), первая

из

которых была нерастворима в спирте и содержала

в

своем составе

углерода

на 1,2% меньше, чем вторая. Что

касается выходов лигнина, получаемых при щелочной варке

и

обратном высаживании лигнина подкислением, то они

далеко не количественные; часть вещества не получается

обратно при осаждении.

Бекман

и Лише

2

выделяли щелочной лигнин из

озимой

соломы ржи гораздо более мягким методом, поль-

зуясь длительной обработкой холодной РД-процентной вод-

ной

щелочью или 2-процентным спиртовым холодным ра-

створом NaOH. В первом

случае

в раствор кроме лигнина

переходила часть растворимых в едком натре углеводов, ко-

торые после высаживания приходилось удалять легким ги-

дролизом с 2% горячей НС1 или повторным осаждением

спиртом. Полученные препараты лигнина показывали сле-

дующий состав:

62,5°/оС,

5,64%Н. Содержание метоксила

составляло в среднем

15,22

J

/o,

так что на каждые 10—11

атомов

углерода

приходилась 1 группа ОСН

3

. Так как при

осторожном бензоилировании действием С

в

Н

5

СОС1 в при-

сутствии NaOH на лигнин по методу Шоттен-Баумана

8

или

в присутствии пиридина, * на каждую группу С

10

или

С

и

вступала в реакцию 1 группа С

6

Н

5

СО, то отсюда можно

было вывести заключение о том, что в указанном комплексе

лигнина

содержится 1 бензоилируемая группа ОН.

s

Л. П. Жеребов и Малютин

6

также выделяли

лигнин

из измельченной древесины ели мягким методом —

1

Сравн. с данными Поуэлла и Уиттекера, приведенными

выше.

а

Beckraann und Liesche, Z. angew. Chem. 34, 285 (1921);

Blochem.

Zeitschr. 121, 293 (1921).

1

Лигнин бензоилировался по схеме:

ROH

+

NaOH

+

C

6

H

B

COC1

= ROCO •

C

6

H

6

+

NaCl

+ H

2

O.

4

Пиридин,

как основание, связывает образующийся НС1

ROH

+

СвН

5

СОС1

= R.OCOQHg + HC1:

6

Сравн. с приведенной на стр. 168 формулой лигнина Фре й де н-

б е р г а.

6

См. П. А. Тольский. Очерки по химии лигнина, стр.20 (1933).

Жеребов

и Малютин для выделения лигнина обрабатывали 9615 г измель-

ченной

древесины раствором 1250 г едкого натра в 1500 кем. этилового

спирта

и 2885 кем. воды. По истечении 4—5 суток масса отфильтровыва-

лась

и промывалась

60°/о

спиртом, так что в результате извлекалось */

(

всего

лигнина, подвергавшегося затем очистке.

142

Химия

древесины

Лигнин

143

обработкой водно-спиртовой щелочью при низкой темпера-

туре.

Выделенный ими лигнин, в противоположность полу-

ченному обычными гидролитическими методами (72% Н

2

SO

4

;

42% НС1), растворялся в органических растворителях:

пиридине,

хинолине, муравьиной и уксусной кислоте, в

вод«

ном

спирте и ацетоне.

Что касается действия едкого натра и едкого кали на

изолированный

лигнин при температуре

200°

и выше, то по

данным

Ф. Фишера и Шредера

1

уже при

200°

наблю-

дается образование в остатке реакции темного углистого ве-

щества и переход части видоизмененного лигнина В и л ь ш-

геттера в раствор. Метоксильные же группы при этой

температуре еще почти не отщепляются. Энергичное отще-

пление

их с образованием метилового спирта по схеме:

R-OCH

8

+ NaOH = RONa-f-CH

8

OH, происходит лишь при

температурах, близких к

300°.

Нагревание выделенного со-

ляной

кислотой лигнина с одной водой до

300°

под дав-

лением не влечет за собой омыления и отщепления меток-

сильных групп.

При

переходе лигнина Вильштеттера в раствор 4—5-

нормального едкого кали или едкого натра при

200°

наблю-

дается превращение его в продукты, подобные гуминовым

кислотам. Потемневший нерастворившийся в щелочи оста-

ток

лигнина по своим свойствам напоминает гуминовые

вещества. Нижеследующая таблица

дает

представление

об элементарном составе этих веществ, по сравнению

с составом лигнина.

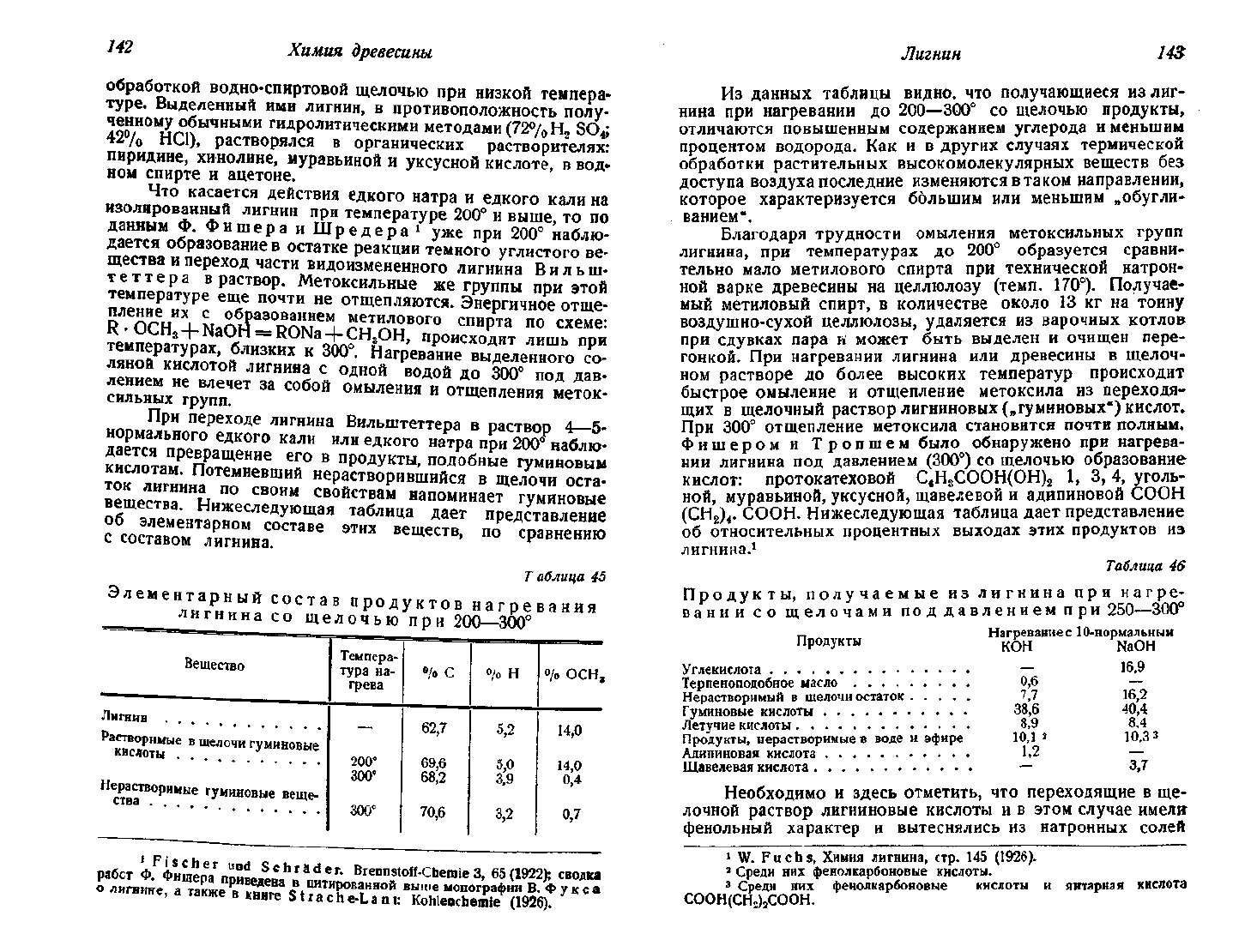

Таблица

45

Элементарный

состав продуктов нагревания

лигнина

со

щелочью

при

200—300°

Вещество

Лигнин

Растворимые

в

щелочи гуминовые

кислоты

Нерастворимые гуминовые

СТВи

,

веще-

Темпера-

тура

на-

грева

200°

300°

300°

работ

^Фишер/привед^в

1

пит?*

Brenn

J

to

«-Cbemie

3,

65(1922);

сводка

о

лигнине,

а

также

в

кмД%*^

ТТ

Ной

вы

«'е

монографии

В.

Ф

у к с а

,

1<шже

в

книге

Strache-Lant:

Kohlenchemie

(1926).

Из

данных таблицы видно, что получающиеся из лиг-

нина

при нагревании до

200—300°

со щелочью продукты,

отличаются повышенным содержанием

углерода

и меньшим

процентом водорода. Как и в

других

случаях термической

обработки растительных высокомолекулярных веществ без

доступа

воздуха

последние изменяются в таком направлении,

которое характеризуется большим или меньшим „обугли-

ванием".

Благодаря трудности омыления метоксильных групп

лигнина,

при температурах до

200°

образуется сравни-

тельно мало метилового спирта при технической натрон-

ной

варке древесины на целлюлозу (темп.

170°).

Получае-

мый

метиловый спирт, в количестве около 13 кг на тонну

воздушно-сухой целлюлозы, удаляется из варочных котлов

при

сдувках

пара к может быть выделен и очищен пере-

гонкой.

При нагревании лигнина или древесины в щелоч-

ном

растворе до более высоких температур происходит

быстрое омыление и отщепление метоксила из переходя-

щих в щелочный раствор лигниновых („гуминовых") кислот.

При

300°

отщепление метоксила становится почти полным.

Фишером

и Тропшем было обнаружено при нагрева-

нии

лигнина под давлением

(300°)

со щелочью образование

кислот: протокатеховой С,Н

8

СООН(ОН)

2

1, 3, 4, уголь-

ной,

муравьиной, уксусной, щавелевой и адипиновой СООН

(СН

2

)

4

.

СООН. Нижеследующая таблица

дает

представление

об относительных процентных

выходах

этих продуктов из

лигнина.

1

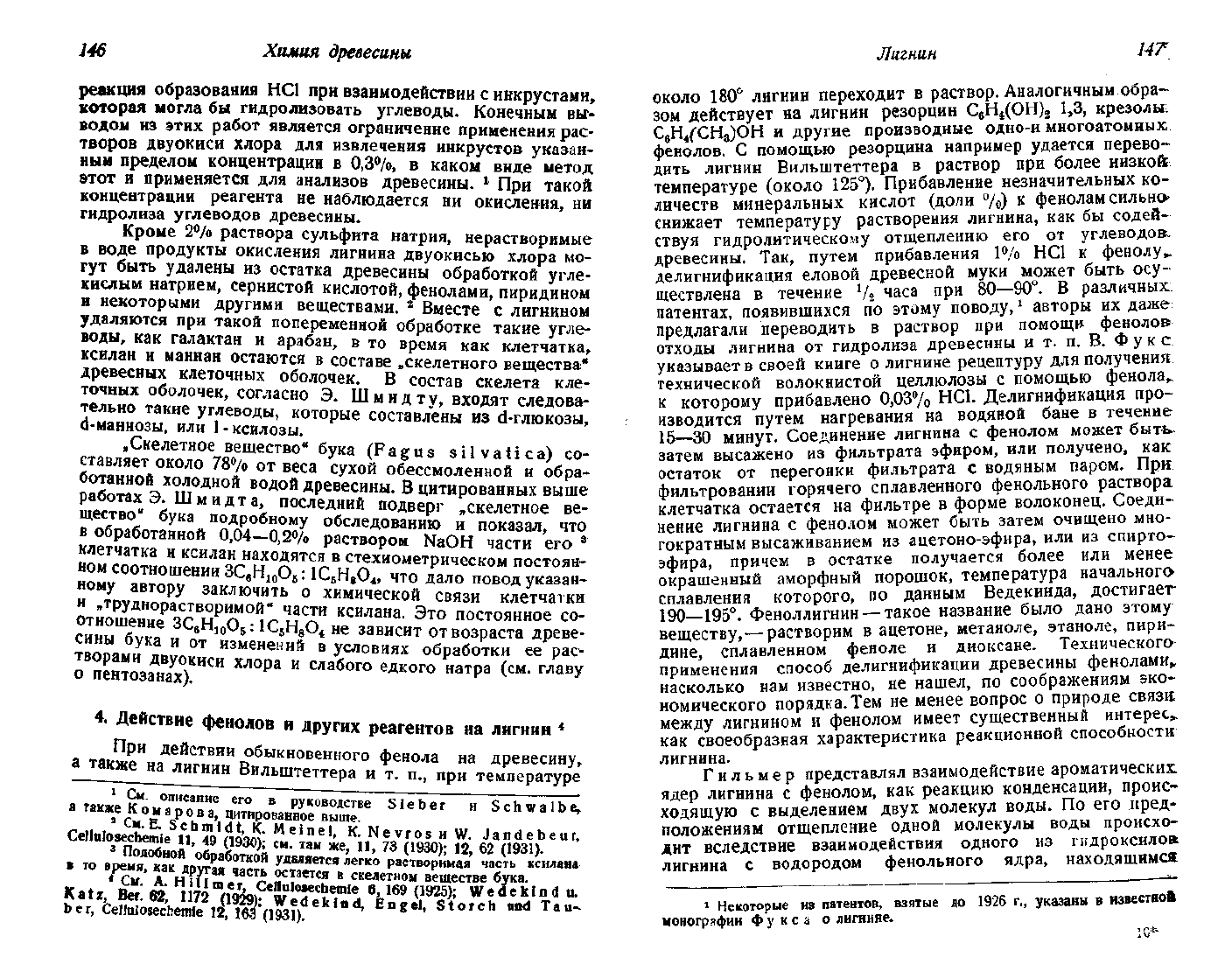

Таблица

46

Продукты, получаемые

из

лигнина

при

нагре-

вании

со

щелочами

под

давлением

при

250—300°

п

Нагревание

с

10-нормальным

Продукты

K

g

H

i*

NaOH

Углекислота

— 16,9

Терпеноподобное масло

0,6 —

Нерастворимый

в

щелочи остаток

7,7 16,2

Гуминовые кислоты

38,6 40,4

Летучие

кислоты

8,9 8.4

Продукты, нерастворимые

в

воде

и

эфире 10,1

2

10,3

3

Адипиновая кислота

1,2 —

Щавелевая кислота

— 3,7

Необходимо и здесь отметить, что переходящие в ще-

лочной

раствор лигниновые кислоты и в этом

случае

имели

фенольный

характер и вытеснялись из натронных солей

1

W. F u с h s,

Химия лигнина,

стр. 145

(1926).

2

Среди

них

фенолкарбоновые кислоты.

3

Среди

них

фенолкарбоновые кислоты

и

янтарная кислота

СООН(СН

2

)

2

СООН.

144

Химия

древесины

угольной кислотой. Нерастворимый в щелочи углистый

остаток вероятно представлял собою продукт конденсации

(уплотнения) этих лигниновых кислот.

При

сплавлении лигнина Вильштеттера с едким кали

при

температурах

240—295°

получается 9—10% протокате-

ховой кислоты, как вновь в последнее время подтвердили,

применяя

тщательную очистку продукта реакции, Ф р е й-

денберг, Гардер и Маркер т.

1

Получение протока-

теховой кислоты и пирокатехина С

в

Н

4

(ОН)

2

еще раньше

наблюдалось при сплавлении лигнина с КОН Класоном,

Хегглундом, Гейзером и другими авторами. Гей-

зером было показано значение окисления воздухом при

этой

реакции, а также каталитическое влияние металла, из

которого сделан тигель. При работе в никкелевом тигле при

доступе

воздуха

получались большие выходы протокате-

ховой кислоты.

Нахождение протокатеховой кислоты в продуктах

сплавления лигнина с едким кали послужило важным фак-

том в обосновании предположительных структурных фор-

мул для лигнина, о чем мы

будем

говорить в одном из

следующих отделов этой главы.

3. Действие на лигнин водных растворов двуокиси хлора

Ряд

исследований о действии на лигнин водных сла-

бых растворов двуокиси хлора опубликовал со своими

сотрудниками Э. Шмидт, * обнаруживший легкое раство-

рение лигнина и части пентозанов и гексозанов при по-

вторной обработке древесины растворами СЮ

2

при ком-

натной

температуре. Водные 0,3% растворы двуокиси

хлора, согласно наблюдениям Э. Шмидта, не окис-

ляют и не затрагивают целлюлозу,

3

ксилан и

другие

по-

лисахариды, а также простейшие сахара: глюкозу, маннозу,

галактозу, ксилозу, и т. п. Но с помощью растворов дву-

окиси

хлора вещества клеточных оболочек

могут

быть раз-

делены на две группы, одну из которых (основную) со-

ставляют „скелетные вещества", в

другую

же входят

инкрусты, как показывает следующая схема:

Клеточная

ободочка

Скелетное

вет.пт.п

f

Клетчатка

в

соединении

с пен-

лстное

вещество

ч

тозанани

и

другими

геиицед-

I

люлоэ«ми.

Инкрусты

f

Г

«

квозаиы

и

пентоааны,

в

сочетании

«РУСТЫ

^Реагирующими

с

двуокисью

хлора

kert,

Вег.,61, 1760 (1928).

••

Вег., 54 1860 (1921); он же

2),

Е. Schmidt, E.

Gelsler,

оксицеллкмозу

именованную

клетчатку.

Лигнин

Э.

Шмидт предложил даже под именем лвгнива под-

разумевать всю сумму веществ, реагирующих с

двуо»иеьда

хлора, но мы не считаем возможным принять такое услрж-

нение

понятия о лигнвне и

будем

продолжать считать

последний ароматическим продуктом, получаемым в резуль-

тате гидролиза и устранения углеводной части из клеточ-

ных оболочек древесины,

Джута

и тому подобных расти-

тельных веществ.

Для освобождения от „инкрустов" древесины сосны

(измельченвой и обессмоленной бензолом и спиртом)необ-

ходимо 13,5% двуокиси хлора, считая от веса

сухого

вещества

дерева. Вначале для извлечения инкрустов Шмидтом было

предложено применять 5—6-процентные растворы двуокиси

хлора с последующей обработкой 2-процентным раствором

Na

2

SO

3

.

После действия двуокиси хлора на растительную

ткань,

в водный раствор сразу переходит часть инкрустов,

в

то время как другая часть растворяется лишь после обра-

ботки горячим слабым раствором Na

2

SO

S

. По испарении дву-

окиси

хлора, раствор, в который непосредственно перешли

инкрусты, освобождают от зольных элементов путем про-

должительного диализа через пергамент, что также проде-

лывается и с раствором сульфита. Далее оба раствора упа-

ривают под уменьшенным давлением, полученные плотные

остатки соединяют и вновь обрабатывают раствором дву-

окиси

хлора. По вторичном упаривании плотного остатка

его наконец обрабатывают кипящим алкоголем, вследствие

чего выделенные из древесины инкрусты распадаются на

две части: на нерастворимые в спирте пенто-

заны,

содержащиедругие полисахариды, и на

растворимые, прореагировавшие с двуокисью

хлора инкрустирующие вещества. Содержащиеся

в

древесине пентозаны следовательно

могут

быть подраз-

делены на две группы: одна часть их принадлежит к

„ске-

лету"

клеючных оболочек (см.

схему

Шмидта, приведенную

выше),

другая же часть пентозанов связана с лигнином.

В дальнейших статьях об извлечении лигнина раство-

рами двуокиси хлора * Шмидтом приводятся данные

о

полной неизменяемости скелетного вещества клеточных

оболочек бука и ели растворами двуокиси хлора, концен-

трация

которых по его указаниям не должна однако пре-

вышать 0,3%. 2-процентный раствор сернистокислого натрия

также является в этом отношении вполне индиферентным.

При

выяснении влияния раствора

С}О

2

иа

углеводы сэдйлет-

ной

части была принята ве внимание также и побочная

i E.

Schmidt

und A.

Miermeister,

B«r 56, 1438 <1923), е« же

и G.

Malyoth,

Вег. 57, 1834(1924).

Хнмш

древесины.

'

146

Химия

древесины

Лигнин

147

реакция

образования НС1 при взаимодействии с инкрустами,

которая

могла бы гидролизовать углеводы. Конечным вы-

водом из этих работ является ограничение применения рас-

творов двуокиси хлора для извлечения инкрустов указан-

ным

пределом концентрации в 0,3%, в каком виде метод

этот и применяется для анализов древесины.

1

При такой

концентрации

реагента не наблюдается ни окисления ни

гидролиза

углеводов

древесины.

Кроме

2% раствора сульфита натрия, нерастворимые

в

воде продукты окисления лигнина двуокисью хлора мо-

гут быть удалены из остатка древесины обработкой

угле-

кислым

натрием, сернистой кислотой, фенолами, пиридином

и

некоторыми другими веществами.

2

Вместе с лигнином

as-s?

к» жтг

4Й

точных оболочек, согласие Э. Ш » и д Г» вхоит следов^

а"™озТ

К

/

1

Г

ЮДЫ>

КОТ

°Р

ые

составлены

»fd™Z«,

а-маннозы,

или 1-ксилозы.

.Скелетное вещество" бука (Fagus

silvatica)

со-

VZ

0

7(

?

0TMCa

W*

oLi.^mltt'06^

ЗС

«

Н

"

О

»:1С

в

Н

в

О

4

не зависит от возраста древе-

°

Т измене1:ий

в условиях обработки ее рас*

б

°

едкого

нат

Р

а

<

см

4. Действие фенолов и

других

реагентов на лигнин *

кже

И

Н

я

Д

л

Й

и

СТВИИ

к

ОбЫКНОвенного

Ф

енола

на

Древесину,

»^^

1

"™^^

п., при температуре

Sleber и SchwaIbe

'

в ю

вреыя

как

Katz,

ber, C

Н

Г

**"««•

«гео

растворимая

часть

ксилана

п

°

с

?

ается

в

скелетном

веществе

бука.

.

Storch

und Tau~

около

180

е

лигнин переходит в раствор. Аналогичным обра-

зом

действует

на лигнин резорцин

С

6

Н

4

(ОН)

2

1,3, крезолы

C

e

H

4

fCH

3

)OH

и

другие

производные одно-и многоатомных,

фенолов.

С помощью резорцина например удается перево-

дить лигнин Вильштеттера в раствор при более низкой,

температуре (около

125°).

Прибавление незначительных ко-

личеств минеральных кислот (доли %) к фенолам сильно»

снижает температуру растворения лигнина, как бы содей-

ствуя гидролитическому отщеплению его от углеводов,

древесины. Так, путем прибавления 1% НС1 к фенолу,-

делигнификация

еловой древесной муки может быть осу-

ществлена в течение

Х

1

%

часа при

80—90°.

В различных

патентах, появившихся по этому поводу,

х

авторы их

даже

предлагали переводить в раствор при помощ» фенолов

отходы

лигнина от гидролиза древесины и т. п. В. Фук с.

указывает в своей книге о лигнине рецептуру для получения

технической волокнистой целлюлозы с помощью фенола^

к

которому прибавлено 0,03% НС1. Делигнификация про-

изводится путем нагревания на водяной бане в течение

15—30

минут. Соединение лигнина с фенолом может быть-

затем высажено из фильтрата эфиром, или получено, как

остаток от перегонки фильтрата с водяным паром. При.

фильтровании

горячего сплавленного фенольного раствора

клетчатка остается на фильтре в форме волоконец. Соеди-

нение

лигнина с фенолом может быть затем очищено мно-

гократным высаживанием из ацетоно-эфира, или из спирто-

эфира,

причем в остатке получается более или менее

окрашенный

аморфный порошок, температура начального-

сплавления

которого, по данным Ведекинда, достигаег

190—195°.

Феноллигнин — такое название было дано этому

веществу, — растворим в ацетоне, метаноле, этаноле, пири-

дине,

сплавленном феноле и диоксане. Технического

применения

способ делигнификации древесины фенолами,,

насколько

нам известно, не нашел, по соображениям эко-

номического порядка. Тем не менее вопрос о природе связи;

между

лигнином и фенолом имеет существенный интерес,.

как

своеобразная характеристика реакционной способности;

лигнина.

Г и л ь м е р представлял взаимодействие ароматических:

ядер лигнина с фенолом, как реакцию конденсации, проис-

ходящую

с выделением

двух

молекул воды. По его пред-

положениям

отщепление одной молекулы воды происхо-

дит вследствие взаимодействия одного из гидроксилоа

лигнина

с водородом фенольного ядра, находящимся

•

Некоторые

из

патентов,

взятые

до 1926 г.,

указаны

в

известно»

монографии

Фукса

о

лигнине.

148

Химия

древесины

Лигнин

149

в ортоположении к группе — ОН фенола.

1

Вторая молекула

воды

отщепляется, по

мнению

Гильмера, вследствие

сочетания гидроксила фенола с водородом лигнина. Поэтому

в

феноллигнине гидроксильная группа фенола не должна

оставаться свободной.

Ведекинд на основании своих опытов выставил ряд

существенных возражений против такого представления

Гильмера о течении этой реакции, считая, что гидро-

ксил

фенола в феноллигнине остается незанятым и что

реакция

повидимому происходит другим путем. Феноллиг-

мин

хорошо растворяется в водном едком натре, подобно

другим фенолам, дающим растворимые феноляты типа RONa.

При

ацетилировании феноллигнина получается нераство-

римый

в щелочи ацетат, дающий после омыления продукт,

способный

опять растворяться в едком натре. Подобно

обыкновенному фенолу, феноллигнин не растворяется на

холоду

в содовом растворе и не вытесняет из него углекис-

лоту.

2

Эти и некоторые

другие

факты указывают на присут-

ствие свободного фенольного гидроксила в феноллигнине,

так

что химическая связь

между

его компонентами пови-

лимому осуществляется каким-то иным путем, нежели это

лредполагает Г и л ь м е р.

Как

на один из возможных способов сочетания лигнина

с фенолом, Ведекинд указывает на конденсацию карбониль-

ной

группы лигнина с водородом фенола, находящимся

в пара-положении к группе — ОН.

Что касается стехиометрических соотношений, в которых соеди-

няются лигнин и фенол, то Ведекинд подходил к этому вопросу на

основании

следующих

аналитических данных. Элементарный анализ аие-

тилированного феноллигнина указывает на эмпирическую формулу для

этого вещества (С

]9

Н

20

О

в

)х, где х— фактор полимеризации. В основной

группе С

19

Н

2(

,О

6

, имеющей .ишь счетное, но не конститутивное значение,

анализ

показывает присутствие одного метоксила (ОСН

3

) и

двух

ацетиль-

ных (СН

3

СО) групп. Так как в самом лигнина на одну метоксильную

группу

приходится лишь один свободный гидроксил, способный ацетили-

роваться, то повидимому вторая ацетильная группа

входит

в ацетилфенол-

дигнин

за счет ацетилирования гидроксила фенола. Приняв это во внима-

ете и вычитая из эмпирической формулы ацетилированного феноллигнина

{QgHaiOj)

один ацетил (СН

3

СО) и один остаток ацетата фенола

(С

6

Н„ОСОСН

3

),

Ведекинд получает

группу

(С

9

Н,

0

О

3

),

которую он счи-

тает

за основное вещество самого лигнина, содержащее в себе один мето-

ими.

с "ес

вс

7"

ают

в

P

eaK

«™

конденсации со спир-

°

б

об

Р

азовавии

ароматических соединений

теснить

^^к^Гден^ций.

уго

С

льной

СВ

кисл^

ФеНОЛа

наст

°

льк0

слаб

". «о он не

способен

вы-

^

S£^5^Ji^S/

SS

б

ксил.

1

На основании этих соображений Ведекинд приходит к

следую»

ftum

эмпирическим

формулам:

I.

Для ацетил-феноллигнина:

t(C

8

H

7

O

2

)

(OCH

3

)

(СОСН

3

).(С

в

Н

4

ОСОСН

3

)]

х

II.

Для ацетил-резорцинлигнина:

[(С

8

Н,О

2

)

(ОСНз)

(COCH

3

).(C

6

H

3

(OCOCH

S

)

2

]

х

III.

Для ацетил-гваяколлигнина:

2

f(C

8

H,O

s

) (ОСН

3

) (СОСН

3

) • С

в

Н

3

(ОСН

3

)(ОСОСН

3

)]х

Анализы, произведенные для этих продуктов, дали удовлетворительное со-

гласие по отношению к этим фоомулам.

Брауне и Хибберт

3

приписывают фенолчигнину иное строе-

•ие,

по сравнению с тем, которое мы только что привели в формулах;

Вг'декинда. Вопрос о строении подобных соединений лигнина является:

•есьма сложным.

Лигнин

способен переходить в раствор при нагревании измельченной:

древесины с гликолем, * метилпиколем,

5

и метанолом, в присутствии не-

больших количеств минеральных кислот, являющихся катализаторами. Эти

случаи .растворения" лигнина сводятся, по мнению Фрейденберга.

также к реакциям конденсации, может быть этерификации, а не к чистому

растворению. Конденсация одно-и многозначных спиртов с лигни ом:

происходит по мнению Фрейденберга

6

по такому же типу, как и

легко»

идущая конденсация бензилового спирта с бензолом при низких темпера-

турах

в присутствии серной кислоты (реакция Мейера и Вурстера), в ре-

зультате

чего образуются дифенил-меаан, дибензил-бензол и высшие

угле-

водороды:

С

6

Н

5

• СН

3

ОН

• СН

2

• С

е

Н

5

+ Н

2

0

вы

9Т0Му

'

слабые

С

6

Н

5

СН

3

ОН

+

66ев

Никитин

и Орлова

7

недавно изучали взаимодействие лигнина

Вильштеттера с бензойным альдегидом при нагревании в запаянных

трубках

при

1?0—-130",

при этих условиях лигнин без ка!ализаторов пере-

ходит

в рас iвор в течение 5—7 часов. Из picreopa основная масса лиг-

•ина

(65—70°/о)

может быть высажена эфиром; 2-я фракция лигнина вы-

саживается петролейным эфиром. Основная фракция содержит, в зависимости

от условии Haipee ния и высаживания,

66—69°/о

Си5—6°/о

Н,

14,3°/»

метоксилов 9, 1°/о гидроксильных групп, медное число ее составляет 5,7.

Соответствующими константами для лигнина Вильштеттера

будут:

64,5°/о

С,

6,О°/о

Н,

14,8°;о

ОСН„

9,7°,о

гидроксилов и медное число 3,5. Состав

второй фра*ции отличается от первой несколько пониженным содерж.нием

OLH

3

групп и сильно пониженным содержанием гидроксилов.

Переменный

сос'ав высаженных продуктов говорит за

от-учетвие

в

них простых сгехиометрических соотношений меж у лигнином и бенза ib-

дегидом. Но изучение состава этих продуктов осложняется теми измене-

ниями,

которые претерпевает сам лигнин Вильштеттера в процес. е нагре-

вания.

Так, после

5-часового

нагрева при

130—150°

в запаян* ых

трубках

1

Группу эту можно следовательно написать как [С

8

Н

7

О„

(ОСН

3

)]*

3

Гваякол есть метиловый эфир пирокатехина С

В

Н

4

(ОСН

3

) (ОН).

3

Brauns и Hibbert, Journ.

Amer.

Chem. Soc. 55,

4720

(1933);

Cellulosechemie 15.70 (1934).

*

Rassow

HQabriel, Cellulosechemie № 8—11 (1931).

s W. Fuchs,

Angew.

Chem. 44, 111 (193П.

•Ftendenberg и S tins, Berichte

66,262(1933).

Хибберт

однако считает, что группа ОСН3—CH

a

OH связана эфирно в гликоль.

лигнине.

» Никитин и Орлова, Журн. Прикл. химии (1935).

J50

Химия

древесины

Лигнин

151

•{без

бензойного;альдегида), лигнин Вильштеттера показывал содер-

жание

углерода

в

67,О°/о,

вместо 64,5%.

l

При нагревании лигнина с бензаль-

легидом реакция повидимому не протекает полностью в недрах коллоидных

частиц. Начинаясь с поверхности, реакция эта

содействует

постепенному

.диспергированию лигнина.

При

повторном нагревании высаженного однородного лигнина с бен-

зальдегидом он опять переходит в раствор, а при обратном высаживания,

•однородное вещество первой фракции снова частично расщепляется и

дает

небольшое количество

(3,6°/о)

фракции 2-ой. Эти явления напоминают по-

степенную дезаггрегацию клетчатки различными реагентами, в

результате

чего происходит образование а-и р - целлюлозы из однородной и стой-

лой о-клетчатки. Э:и опыты необходимо принять во внимание при оценке

гипотезы К л ас она, считающего, что природный лигнин состоит из а-и

Ji-лигнина (см. ниже, стр. 158), которые

предсуществуют

в нем, как

самостоятельные химические вещества.

Никитин

и Руднева

2

недавно изучали реакцию окиси этилена

<CHj

—

СН.,

с лигнином Вильштеттера и с природным лигнином древе-

\0/

<ины

в присутствии щелочи. По аналогии с взаимодействием окиси этилена

•с клетчаткой, для которого принимается

схема:

3

R • ОН + (СН

2

)

£

О -*- R • ОСН

2

— СН

2

ОН

•является вероятным, что и лигнин реагирует по такой же схеме, тем более,

-что продукт реакции расщепляется при нагревании до

130—140°

с йодисто-

водородной кислотой, отщепляя ОСН

2

— СН

2

ОН группы, что указывает

на

присутствие простой эфирной связи. * При гидролизе другими мине-

ральными кислотами (5% H

5

SO

4

), отщепления ОСИ, — СН

2

ОН групп не

происходит.

При

действии окиси этилена на обработанный

18—25°/о

едким натром

лигнин

Вильштеттера получается после обработки кипящей 5°/о H

2

SO

4

,

•аморфный,

нерастворимый .оксиэтиллигнин", содержащий 60,0%

углерода,

7,0% водорода, 38,7% метоксильных + оксиэтоксильных групп и 5,18%

активных ацетилируемых гидроксилов. При действии окиси этилена на

древесину, обработанную 18% едким натром, углеводная прореагировавшая

с (СН

3

)

2

О часть может быть затем отмыта от оксиэтиллигнина частично

водой и более полно удалена гидролизом кипящей 5%H

a

S0

4

. Остающийся

.оксиэтиллигнин'

имеет и в этом

случае

почти совершенно такой же состав,

как

и полученный обработкой окисью этилена и щелочью лигнина Виль-

штеттера. Обработанный окисью этилена лигнин Вильштеттера сильно

увеличивает свою способность к гидролизу, теряя при 5-часовом нагревании

с 5-процентной серной кислотой до 21,6% своего веса. Отщепленные от

оксиэтил-лигнина

продукты гидролиза не

редуцируют

однако медные

растворы, что указывает на отсутствие в них Сахаров.

Слабая обработка древесины окисью этилена и щелочью приводит

к

появлению в ней фиолетовой окраски на целлюлозу с хлорцинкиодом

и

к быстрому ее .вскрытию' и повышению набухательной способности

И

,

Г

Г

ИГ

Р

ОСКОПИЧНОСГИ

-

Как и при обработке клетчатки окисью этилена

и

NaOH.

лнофильные свойства продукта при этом сильно повышаются.

1

При аналогичном нагреве лигнина в водной среде при

130—140°

«остав

его мало изменился.

- Жлрн. Прикладн. химия (1935 г.)

3

Шорыгин

и Рымашевс кая Вег. 66, 1014 (1933 г.)

При

отщеплении ОСН

5

—СН

3

ОН групп при нагревании с HI, в усло-

виях определения этоксила по

методу

Цейзеля, повидимому, имеет место

восстановление конечного гидроксила редуцирующим действием HI. Толькв

таким путем можно объяснить отщепление or оксиэгиллигнина и оксиэтил-

иеллюлозы

летучих

галоидозамещенных продуктов, реагирующих с AgNO,.

5.

Некоторые

данные

о

строении

лигнина

По

вопросу о строении лигнина в разное время пред-

лагались многочисленные формулы, для обоснования кото-

рых у авторов не было однако достаточно данных и кото-

рые поэтому были далеко не доказательными. При обосно-

вании

этих формул авторы исходили из имевшейся в их

распоряжении

характеристики групп, входящих в состав

лигнина,

из данных о продуктах распада лигнина и из ха-

рактеристики различных производных, т. е. продуктов

метилирования,

ацетилирования лигнина и т. п. Принима-

лись во внимание также результаты определений молеку-

лярных весов, элементарного состава и спектров поглоще-

ния

растворов лигнина. Не пытаясь дать полной сводки

относящихся сюда многочисленных исследований, приведем

лишь

главнейшие работы, привлекшие за последнее время

наибольшее внимание. Среди таких работ прежде всего

можно отметить исследования П. Класона, * К. Ф р е й-

денберга* и В. Фукса.

8

Аргументация этих исследователей по нашему мнению

может лучше всего послужить введением в эту весьма

сложную область.

П.

К л а с о н, в течение нескольких десятилетий раз-

рабатывавший вопрос о природе лигнина, основывался на

близком родстве ароматических ядер, входящих в состав

лигнинового,

комплекса, с протокатеховой кислотой C

e

H

s

-

(СООН)(ОН)

2

1, 3, 4, получаемой в различных

выходах

при

сплавлении лигнина с едким кали, и к кониферило-

вому спирту С

в

Н

3

(СН = СН

—СН

2

ОН)-(ОСН

3

)-(ОН)

1, 3,4

и

альдегиду

С

6

Н

а

(СН = СН — СНО) (ОСН

3

)

(ОН),

имеющему

такое же положение боковых групп. К этой же группе

веществ, сравнениями с которыми Класон часто поль-

зовался в своих исследованиях, принадлежит ванилин

С

в

Н

3

(СНО)(ОСН

8

)(ОН)

1, 3, 4 и коричный альдегид

С

в

Н

5

— СН = СН — СНО. Ванилин, как и протокатеховая

кислота, близко стоит по своему строению к тем замещен-

ным

фенолам, которые получаются в смоле при

сухой

перегонке хвойных, при термическом распаде лигнина.

4

1

См. общую сводку и литературные ссылки в

статье

Р. К1 a s о п,

Cellulosechemie 13, ИЗ (1932).

2

К. Freudenberg, Tannin,

Cellulose

and Lignin (1933); Cellulose-

chemie 12, 263 (1931); там же сводка работ по 1931- г. Новейшие работы

Фрейденберга указаны ниже.

3

W.

Fuchs,

Zettschr.

angew.

Chem. 44, 111 (1931).

* Ванилин находили в малых количествах в сульфитных щелоках:

V. G г a f e получил его в небольших количествах в

результате

нагреваю»»

плотного остатка от выпаренного щелока с известью. При осторожной

.возгонке"

лигнияовых препаратов на часовой стекле ясно чумпуетс*

запах ванилина.

Химия

дреёесины

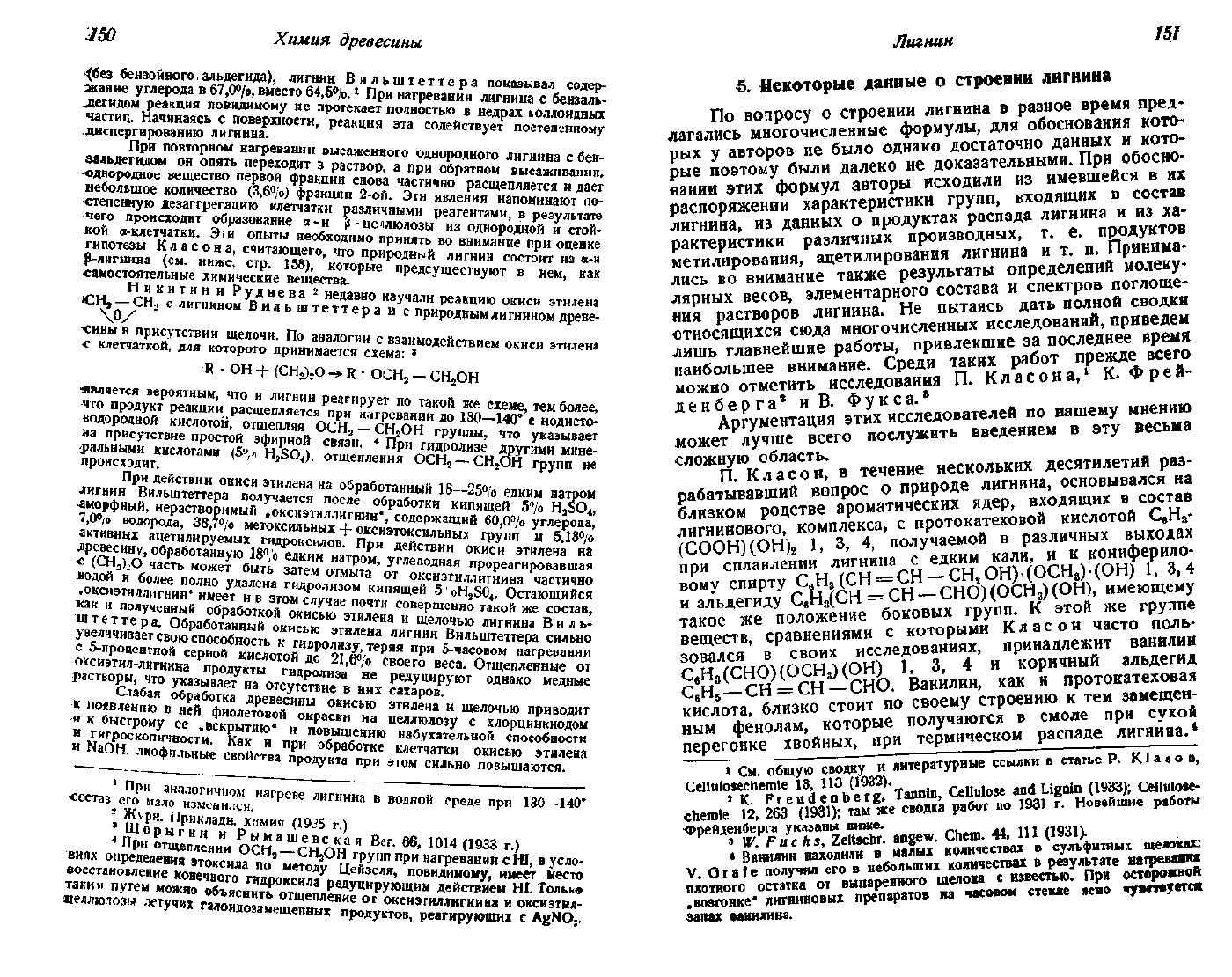

Кониферияовь?й

спирт найден был в небольших количествах

ввиде глюкозида ко ни ф ер и на в весеннем камбиальном

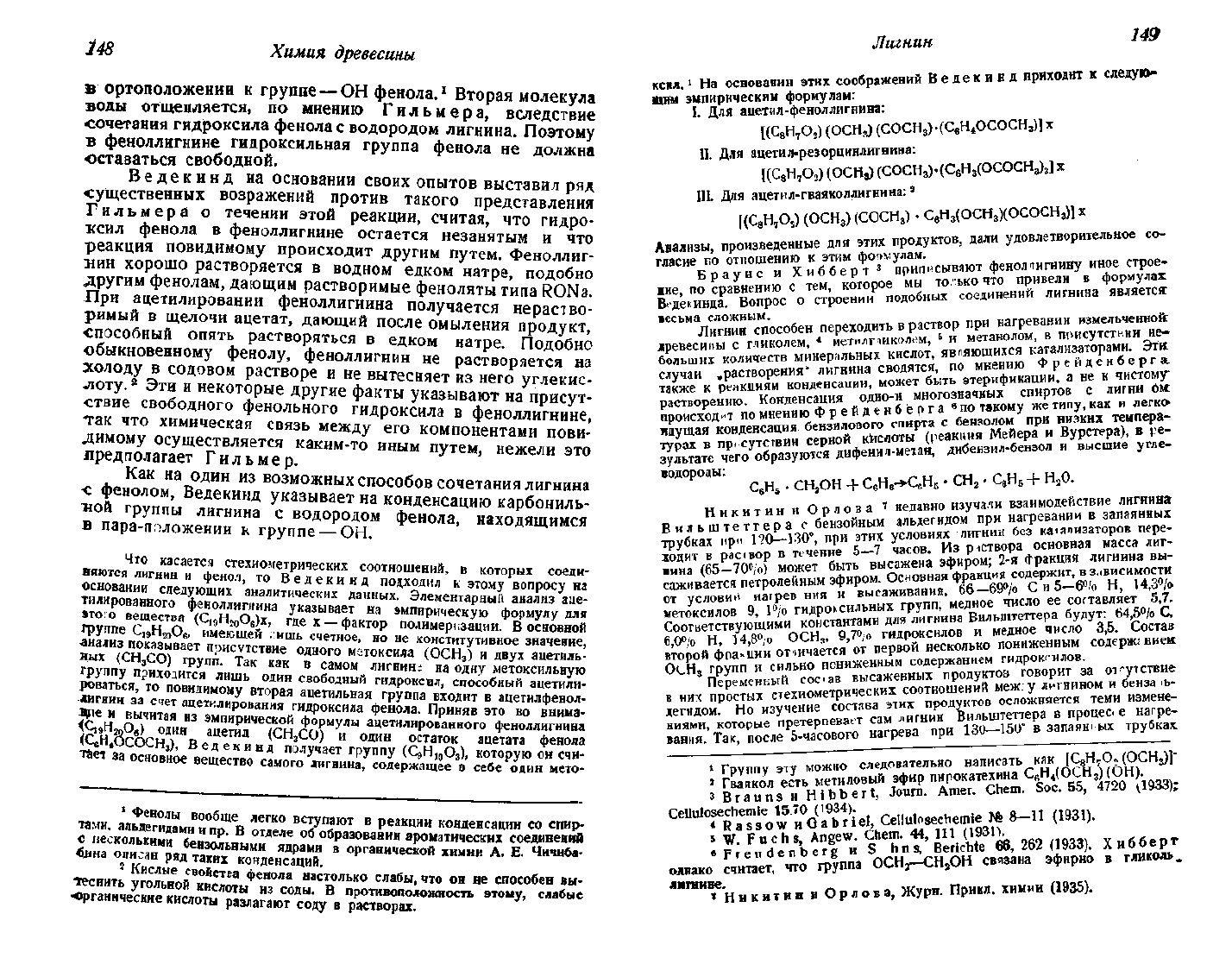

пфтйтельнрм соке ели. Т и м а н, исследовавший состав кони-

ферина,

дал этому глюкозиду

следующую

формулу:

СН=СН-СН,0Н

Лигнин

153

н

\JOCH

3

риловый спирт 7глюк

0

Т

Я

ЧаСТИЦУ

В

°

ДЫ

И ДЗеТ KGH

*

сн=сн-сн

г

он

снон

н снон

!

I

О

СИОН

н

ОСИ,

он

кониферилобыц

спирт

СНОИ

СН

2

0п

глюкоза

ислотТГ^рГз^нЫм^о

К ГРУПП6

п

Р°™™овой

вольно широко

Р

распро

С

траненГ

Ч

в

Н

п

ГО СПИрТа ВООбще до

"

немногие исходные

сообп™„

Растительном мире. Эти

сону создать его теорию о L™™

ВОЗМОЖНОС1Ь Кла

"

повлиявшую на разоаЖ^

ст

Р

оении

лигнина, сильно

ленными 1

РУ

ги

М

и

Р

ав?орами

У

Р

°

СЗ

°

ЛИГНИне

м

ногочис-

альдегида

к"

Л

е№йс

Т

оЛ-^°

ШеНЙЯ ЛЙГНЙНа и

ко

Р

и

™ого

«нлоеь

|до SSo

^^^'^^инение

которой

отно-

ствования

в

лигнин^^

двойн^

.»

(

*^

Ж

<

} Ml СЧеТ Суще

"

"иие

ДВОЙНЫХ

связей

(в

боковых

группах).

При

нагревании коричного

альдегида

С

6

Н

5

СН=СН

— СНО

с сернистой кислотой, последняя присоединяется по урав-

нению:

С

в

Н

5

СН

= СН — СНО + H

2

SO

3

-> С

в

Н

5

СН

2

— СН(5О

Я

Н)—СНО

Кроме получающейся таким образом гидросульфоновой

кислоты, часть сернистой кислоты по мнению Класона спо-

собна еще присоединяться к альдегидной группе (см. выше),

что можно изобразить ввиде

следующей

схемы, если взять

бисульфит:

R — СНО + NaHSO

3

= R

•

СН (ОН)

•

SO

s

Na

альдегид бисулъфитное

соединение

Выше уже говорилось о легком отщеплении этой

части сернистой кислоты при нагревании с разбавленными

кислотами и щелочами, как о свойстве, присущем всем

альдегидам. Так как часть связанной сернистой кислоты,

в отработавшем сульфитном щелоке

1

также оказывается

легко отщепляемой, то это навело Класона на мысль о

существовании активной карбонильной группы в лигнине.

Другая

же часть сернистой кислоты, присоединенная по

месту

предполагавшейся Класоном двойной связи лигнина,

оказывается весьма прочно связанной, подобно

тому,

как

это имеет место для гидросульфоновой кислоты коричного

альдегида,

кониферилового спирта и т. п. гидросульфоно-

вых кислот.

2

При

прибавлении насыщенного раствора

СаС1

2

часть

лигнина, находящегося в растворе отработавшего сульфит-

ного щелока (70%), осаждается ввиде так называемой а-

лигносульфоновой кислоты,

3

в то время как остальные 30%

лигнина

могут

быть осаждены солями тяжелых металлов,

например уксуснокислым свинцом (^-лигносульфоновая

кислота). Альфа-литносульфоновая кислота может быть оса-

ждена из сульфитного щелока также хлористоводородным

•

* При вярке древесной щепы с растворами Ca(HSO

3

)

2

, содержащими

свободную сернистую

КИСЛОТУ,

кроме полусвязанной.

3

В новейшее время выдвинуты Хегглундом и другими автграми

иные

теории о способе присоединения тернистой кислоты к лигнину. Легко

отщепляемая

H

2

SO

3

, согласно данным

Хегглунда,

присоединена псвидимому

не

к карбонильным группам лигнина, а к альдегидным группам сахар.в.

сульфитного щелока. См. ниже, глава 16.

•

Точнее ввиде кальциевой соли этой кислоты, т. е.

[R,CH

a

— CH(SO

a

O) — СНО]

3

Са,

где Rj — остаток лигнина.

154

Химия

древесины

Лигнин

155

Р-нафтиламином,

т.е.

C

10

H

7

NH

2

-НС1.

г

Характерные

жел-

тые осадки, получающиеся

при

действии хлористоводо-

родного Р-нафтиламина

на

лигносульфоновую кислоту

варочного щелока

и на

гидросульфоновую кислоту корич-

ного альдегида, послужили

для

проведения Класоном

дальнейших аналогий

о

родственной связи этих обоих

веществ.

При

действии

?

-нафтиламина

на

гидросульфоновую

кислоту коричного альдегида мыслимы

две

возможности:

подобно другим аминам,

при

действии кислот здесь обра-

зуется соль замещенного аммониевого основания:

C

10

H,NH,

+

НС1

=

C

1O

H

7

NH

3

C1

/SO

3

H

N

CHO

/SO

2

ONH

8

C

10

H

7

CH\

X

CHO

нафтиламмонневая

соль

Вторая возможная реакция

между

Ь-нафтиламином

и

корично-гидросульфоновой кислотой может быть осуще-

ствлена

за

счет карбонильной группы коричного альдегида,

лри этом

из

ароматических альдегидов

и

аминов обра-

зуются

так

называемые анилы,

или

шиффовы основания:

C

1O

H

7

NH

2

-f-

С

6

Н

5

СН

=

СН—СНО-

нафтнламин

коричный альдегид

-*C

10

H

7

N

=

СН—СН

==

СН—С,Н

6

-f

Н

2

О.

&ЯКЛ

НЫМ КлаС0на>

Р

еак1

*

ия

хлористоводородного

КОрИ

л

ТО

"

ГИ

^°^

ль

*

ОНО1кЛ

™

слотой

на

самом

<внутпе„

НР

й?г

°5

разованием

оса

Д

ка

желтой циклической

внутренней) соли, образующейся

из

нафтиламмониевой соли

1

Бэта-нафтиламин имеет строение

НС

т

вн

(см.

уравнение выше)

за

счет выделения

из нее

частицы

воды:

J

/SO

2

ONH

3

C

10

H

7

С

в

Н

5

—

СН

2

— СН\

СНО

/SO

2

O

^с

в

н

5

-сн

2

-сн<;

х

сн

желтая внутренняя соль

\NH.C

10

H,+H

S

O.

Анализируя

это

желтое циклическое соединение

{J-

нафтиламина

с

корично-гидросульфоновой кислотой,

Кла-

с

о н

нашел,

что

отношение процента азота

и

серы

в нем

подходит

к

атомному отношению

N: S = 1:1.

Анализ соответ-

ствующего желтого осадка, полученного действием хлори-

стоводородного (3-нафтиламина

на

лигносульфоновую

кис-

лоту

сульфитного щелока, также показал соотношение

азота

и

серы, подходящее

с

некоторым приближением

к 1:1.

Дальнейшее изучение свойств нафтиламмониевого соедине-

ния

лигносульфоновой кислоты привело Класона

к

заклю-

чению

о

близости

его

строения

к

строению желтого цикли-

ческого соединения, приведенного выше

для

коричного

альдегида. Другая точка зрения

на это

соединение

при-

ведена

в гл. 16.

На

основании аналитических данных Класон

при-

шел

к

выводу,

что при

сульфитной варке хвойных пород

большая часть лигнина оказывается

в

растворе ввиде гидро-

сульфоновой кислоты тримерного кониферилового альде-

гида

2

(C

10

H

10

O

8

)

8

-H

2

SO

3

. Эмпирическая формула соответ-

ствующей fJ-нафтиламмониевой циклической соли

будет

для сульфитного лигнина (С

10

НюОз)а • H

2

SO

S

•

C

10

H,NH

2

—Н

2

О,

так

как при

образовании

ее

выделяется частица воды.

Данные элементарного анализа определений процента серы,

азота, метоксила

и т. п.,

оказываются хорошо совпадающими

с этой формулой

для

желтой fS-нафтиламмониевой соли

лигносульфоновой кислоты. Исходя

из

этих данных, боль-

шей

части самого лигнина хвойных

(70%)

Класон припи-

сывает эмпирическую формулу тримерного кониферилового

паральдегида,

т. е.

[С

6

Н

3

(СН

=

СН—СНО)

(ОСН„)

(ОН)]

3

1

Класоном предложителыю также было получено для сульфитного

лигнина

одно изомерное циклической соли соединение, а также соединение

лигносуль- фоновой кислоты с двумя частицами нафтиламина, которое мы

здесь

не приводим.

а

Конифериловый альдегид — С

в

Н

3

(СН =

СН—СНО)

(ОСН,)

(ОН);

эмпирическая формула его — следовательно

СюН

1д

О

3

.

156

Химия

древесины

Путем более энергичной сульфитной варки можег

быть получена также нафтиламмониевая соль

(Ci

0

H

ie

O

3

)

2

•

.H

2

SO

8

-Ci

0

H,NH

2

— HjO. Сульфитный а-лигнин хвойных,

следовательно, отвечает по своему составу три- или ди-

мерной

форме кониферилового альдегида. Так как солями

тяжелых металлов можег быть осаждена из сульфитного

щелока

еще р-лигносульфонов^я кислота, отвечающая не-

сколько

другому

эмпирическому составу, то отсюда Кла-

с

о н вывел заключение, что лигнин хвойных повиди-

мому не является химическим индивидуумом, а состоит из

соединения

близких между собою ароматических веществ

(см.

ниже, стр. 158).

Близкое

родство а-лигносульфоновой кислоты к со-

ответствующе лгу производному кониферилового альдегида

косвенно

подтверждается окислением лигносульфоновой

кислоты,

при котором другими авторами (Б. Рас со в) был

получен ванилин С

6

Н

3

(СНО) (ОСН

3

) (ОН) 1, 3, 4. Альдегид-

ная

группа а-лигносульфоновой кислоты окислением пере-

кисью

водорода переведена была в соответствующую кар-

боновую кислоту. В подтверждение своих взглядов на

природу лигнина хвойных Класон произвел несколько

синтезов,

о которых здесь

будет

кратко упомянуто.

При

медленном окислении растворов кониферилового

спирта

на открытом воздухе, ускоряемом в присутствии

катализатора, платиновой черни, в растворе образуется

конифериловый

альдегид, обнаруживающийся по цветной

реакции

на лигнин.

1

Конифериловый спирт сам по себе

не

дает с флороглюцином красной лигниновой реакции.

При

прибавлении к окисленному раствору кониферилового

спирта

хлористоводородного нафтиламина, получается оса-

док,

состоящий из смеси анилов ди-и тримерной формы

кониферилового

альдегида. Если раствор, содержащий

конифериловый

альдегид, сперва насытить SO

2

и нагреть,

а

затем прибавить хлористоводородного ,3-нафтиламнна,

то получается характерный желтый осадок, анализ и свой-

ства которого показывают, что он идентичен со свой-

ствами и составом соответствующего желтого циклического

соединения

а-лигносульфоновой кислоты,

ЗС

10

Н

10

О

3

,

H

2

SO

3

,

C,

0

H

7

NH

2

-

RjO. Класон считает, что таким образом им

был осуществлен синтез а-лигносульфоновой кислоты суль-

фитного

щелока, составляющей

2

/

3

неоднородного вещества

лигнина.

С

другой стороны Класон полагает, что синтез

«-лигносульфоновой кислоты был проведен им, исходя из

ванилина

С

в

Н

3

(СНО) (ОСН

3

) (ОН) путем алдольной кон-

1

Флороглюцивом.

Лигнин

денсации

которого с уксусным альдегидом может быть

получен ванилилалдоль:

С

6

Н

3

(СНО)

(ОСН

3

)

(ОН) +

СН

8

СНО

-+•

СН

8

О

Х

-*

>С

6

Н

8

-СН(ОН)-СН

2

-СНО

НО

/

Ванилилалдоль, теряя

алдольную

воду,

переходит в ак-

тивный конифериловый

альдегид

С

6

Н

Я

(СН = СН—СНО)-

•(ОСН

3

)-(ОН),

который способен реагировать с сернистой

кислотой и

давато

соответствующую

гидросульфоновую

кислоту.

1

Алифатическая боковая группа лигнина, по мне-

нию Класона, имеет

алдольную

природу. Двойная связь

не

является предсуществующей в природном лигнине, но при

действии сернистой кислоты и подобных реагентов на дре-

весину происходит выделение алдольной воды и появление

двойной связи, по

месту

которой и присоединяется H

2

SO

3

.

Природный

а-лигнин поэтому может быть выражен формулой:

[С

6

Н

3

(СН-ОН—СН—

СНО)-(ОСН

3

)(ОН)]

3

,

т. е. (C

10

H

12

O

4

)

s

fi-лигнин C

10

H

12

O

t

(C

9

H

7

O

4

-C0CH

g

)

2

содержит по мне-

нию Класона в

двух

ароматических ядрах два ацетиль-

ных остатка вместо метоксильных. Связь а и ^-лигнина

в

древесине считается Класоном химической. Возможно,

что в лигнине древесины, в одном из конифериловых ядер

метокслльная группа замещена на

группу

метиленоксид-

ную СН., \ (см. ниже, стр. 168, где приведена фор-

" О —

мула

лигнина, предложенная К. Фрейденбергом).

В пользу последнего предположения говорит отщепление

небольших количеств формальдегида (0,6—0,8%), СН

2

О,

при

действии 12-процентной соляной кислоты на лигнин.

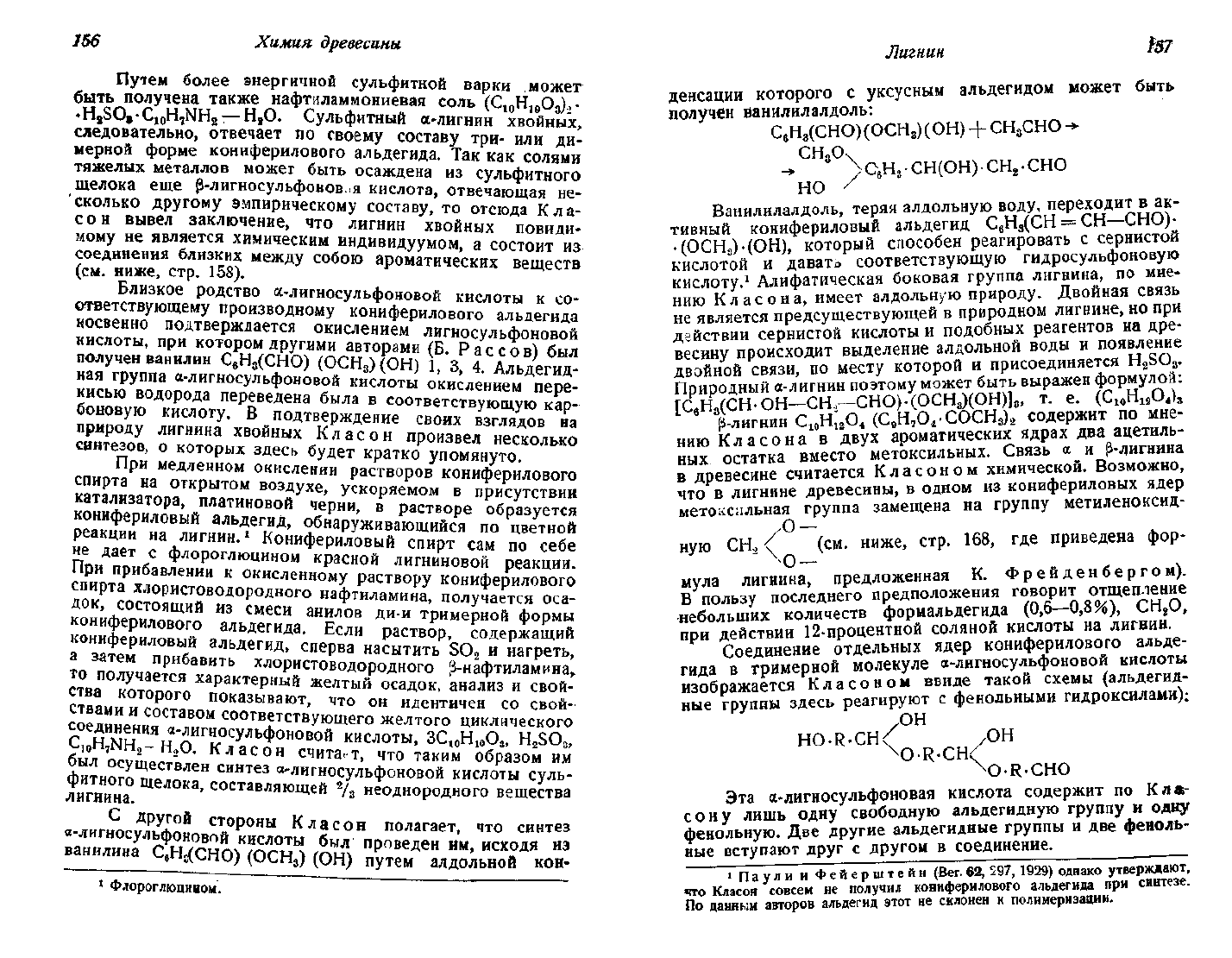

Соединение отдельных ядер кониферилового альде-

гида в тримерной молекуле а-лигносульфоновой кислоты

изображается Класоном ввиде такой

схемы

(альдегид-

ные группы здесь

реагируют

с фенольными гидроксилами);

/ОН

HO-R-CH<

/ОН

X

O-R-CH<

X)R-CHO

Эта а-лигносульфоновая кислота содержит по Кла-

сону лишь одну свободную

альдегидную

группу

и одну

фенольную. Две

другие

альдегидные группы и две феноль-

ные

вступают

друг

с

другом

в соединение.

1

Паули и Фейерштейн (Вег. 62,

297,1929)

однако

утверждают,

что Класон совсем не получил ковиферилового альдегида при синтезе.

По

данным авторов

альдегид

этот не склонен к полимеризации.

159

Химия

древесины

Лигнин

159

При

экстрагировании свежеприготовленной механиче-

ской

древесной массы

1

абсолютным метанолом из древе-

сины

может быть выделено 1—2% лигнина,

2

анализ кото-

рого показывает тот же элементарный состав, как и сум-

марный

состав древесного лигнина.

3

Отношение к хлори-

стоводородному нафтиламину и сернистой кислоте у рас-

творимого в метаноле лигнина таково же, как у нераство-

римого. Лигнин, выделенный из древесины ели 66-процент-

ной

серной кислотой, гидролизующей углеводы, реагирует

наполовину, как альдегид, и образует при действии нафти-

ламина соответствующий анил. Лигнины прочих хвойных

пород (помимо ели) вероятно имеют такое же строение

и

состав, как указано выше, в то время как лигнины дру-

гих древесных пород являются по своему составу про-

изводными триоксибензойной, или галловой кислоты

С

в

Н

2

(СООН)(ОН)

3

.

Лигнины лиственных пород поэтому род-

ственны дубильным веществам (см. ниже гл. 9), в то время

как

лигнин хвойных, генетически связанный с протокате-

ховой кислотой С

в

Н

8

-(СООН)(ОН)

2

, не стоит в близком

родстве с дубильными веществами.

Выше уже говорилось, что исследования К л а с о н а

о

сульфитном лигнине существенно осветили эту сложную

область и повлекли за собою ряд многочисленных

других

работ. Мы однако привели представления Класона о со-

ставе а-и Э-лигнина и о неоднородности природного лигнина

без возражений, которые появились за последние годы,

в

особенности благодаря работам

Хегглунда

о суль-

фитном

лигнине (см. напр, сводку

Zellstoff

und Papier 13,

261,

1933). В главе о делигнификации древесины

будет

приведена аргументация

Хегглунда,

полагающего, что

Р-лигнин

является лишь химически измененной фракцией

природного лигнина, получаемой при энергичной горячей

обработке сульфитной варочной кислотой. Бегло упоминая

сейчас о взглядах

Хегглунда,

мы заметим, что и по работам

других

авторов, например Меландера, состав различных

препаратов лигносульфоновой кислоты в действительности

оказывается переменным (от 27,4 до 34,1 атомов С на

1

атом S) и что повидимому здесь не соблюдаются те

простые стехиометрические соотношения, о которых гово-

рит К л а с о н. В последнее время и Фрейденберг указы-

вает на непостоянство состава лигносульфоновых кислот,

полученных при разных условиях, и на псевдостехиометри-

ческие соотношения, имеющие место при этой пермутоидной

1

Возлушносухой.

2

В эфире этот лигнин не растворяется.

3

Последний К л а с о н принимает состоящим из

двух

молекул о- лиг-

нина

и о иной молекулы 3-лигниня. Эмпирически аформула егоС

и

H

10

gO

M

-

реакции

коллоидного лигнина. Другие возражения против

взглядов Класона см. в конце этой главы.

Мы

позволили себе однако привести здесь

аргу-

ментацию Класона без изменений для систематиче-

ского,

последовательного введения читателя в этот

труд-

ный

вопрос.

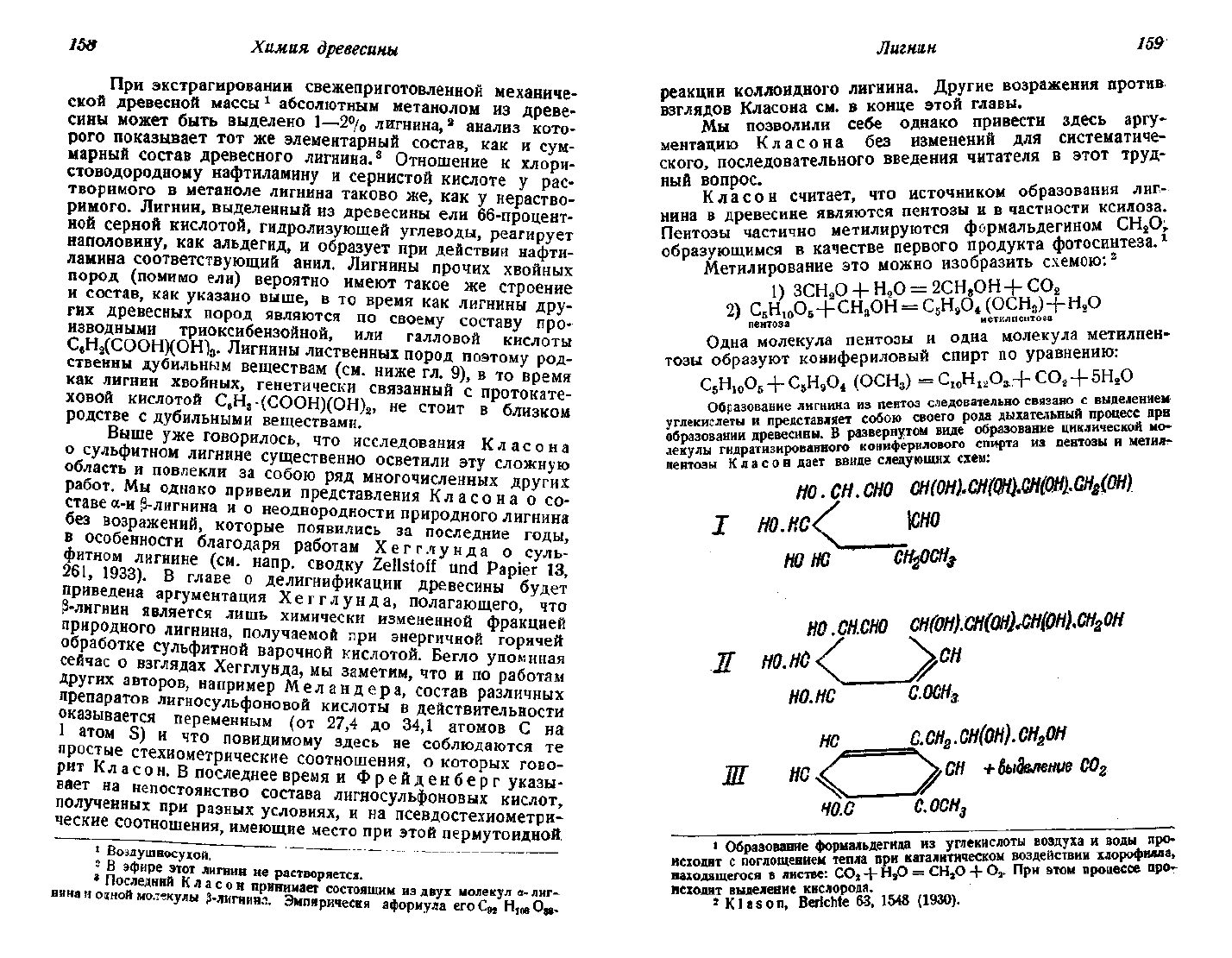

К

л а с о н считает, что источником образования лиг-

нина

в древесине являются пентозы и в частности ксилоза;

Пентозы

частично метилируются формальдегином

СН

2

О;

образующимся в качестве первого продукта фотосинтеза. *

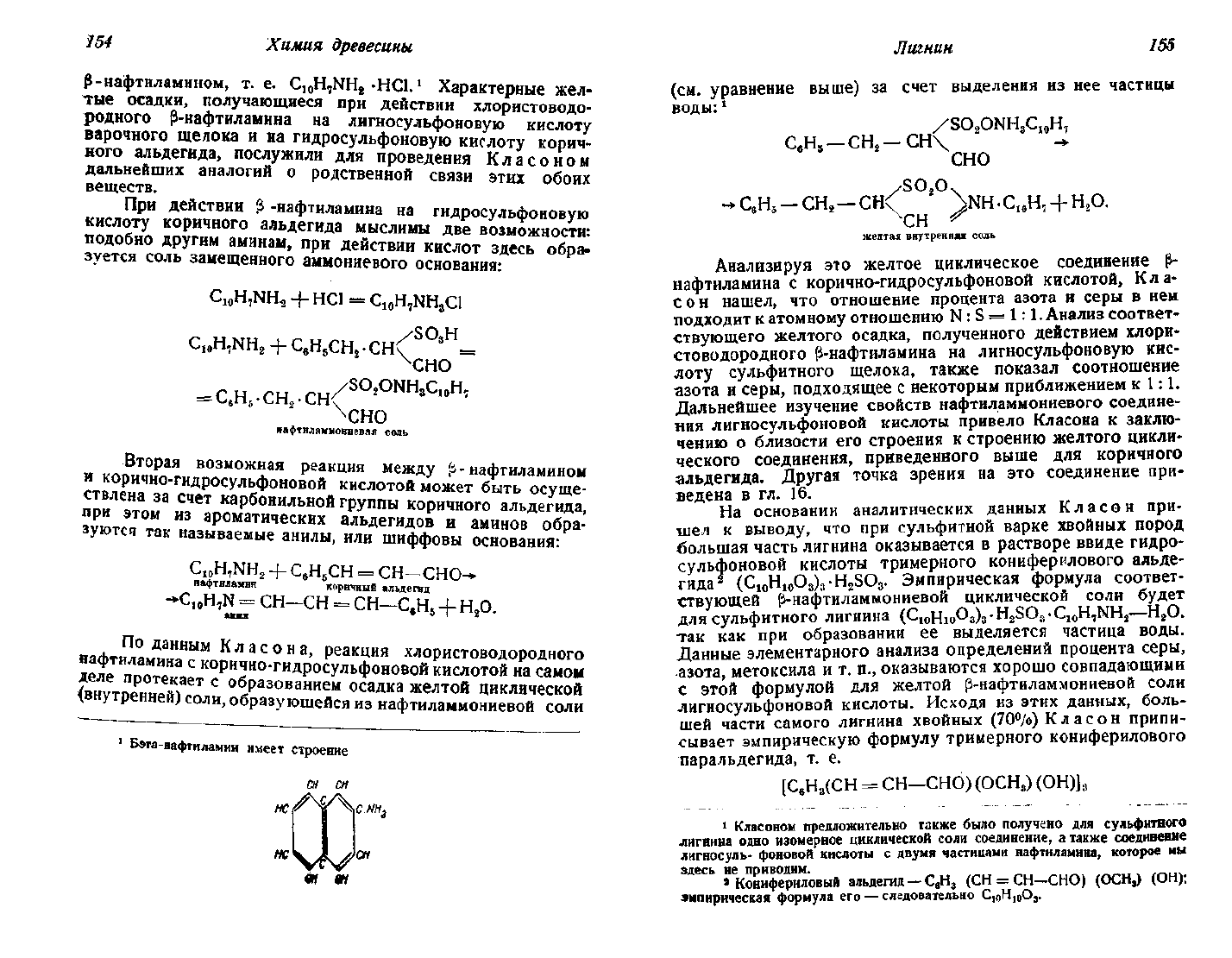

Метилирование это можно изобразить схемою:

2

1) ЗСН

2

О + Н

2

О = 2СН

8

ОН + СО

2

2) С

5

Н

10

О

5

+ CH

S

OH - С

5

Н

9

О

4

(ОСН

8

) + Н

2

О

пентоза метилпентоза

Одна молекула пентозы и одна молекула метилпен-

тозы образуют конифериловый спирт по уравнению:

4

(ОСН

3

)

=C

10

H

12

O

s

+CO

2

+ 5H

5105

+

894

Образование лигнина из пентоз следовательно связано с

выделение»

углекислеты и представляет собою своего рода дыхательный процесс при

образовании древесины. В развернутом виде образование циклической мо-

лекулы гидратизированного кониферилового спирта из пентозы и метил-

пентозы Класон

дает

ввиде

следующих

схем:

но.

сн.

оно

сн(он).сн№).он(ощщ(ен)

I

нож/ \сно

ноне

щосн

3

л

НО.

СН.СНО

СН(ОН)М0НШ(0НШ

2

0Н

НОМ

нож

С.ОСНз

НС

с.сн

Р

.сн(он).сн

г

он

Ш

не

чо.с

»JH

с.осн

3

+

выделение

С0

2

1

Образование формальдегида из углекислоты

воздуха

и воды про-

исходит

с поглощением тепла при каталитическом воздействии хлорофилла,

находящегося в листве: СО

а

+ Н,0 = СН

2

О + О

3

. При этом процессе про-

исходит

выделение кислорода.

* К! as on, Berichte 63, 1548

(1930).