Никитин Н.И. Химия древесины

Подождите немного. Документ загружается.

750

Химия

древесины

Лигнин

181

общего числа гидроксилов в молекуле лигнина кчислу метоксилов, прини-

мается Фуксом, как 1:1.

При

дальнейшем изучении реакции лигнчна с метилгликолем

СН

3

О.СН

3

—СН

а

ОН

<1>

у к с о м было выдвинуто предположение о том, что в сложной молекуле

лигнина

содержится кроме глюкалевого комплекса, гилроароматического

япра

и пр^токатеховой групти овчи, также и кислородсодержащий гетеро-

иикл.

Пр i кипячении изолированного лигнина с мегилгликол.м в присут-

ствии 0.6% соляной кислоты npii 125°, лигнян переходит в paciBop, также

как

метил-и ацетилл гнин. При действии метилгликоля в присутствии

соляной

кислоты при 125° подобным же образоч можег быть переведен

в

раствор лигнин природной, а такж^ ацетилированной или метилированной

древесины.

Получающиеся производные метилгликоля и лигнина, для крат-

кости

названные Фуксом мегилинами, способны астноряться в метил-

гликоле, пирид не,

уксу

ной кислоте и в р збавленн'й щелочи, но не

в

союв м раст. оре. Они имеют характер фено.ов и мо уг быть метили-

р >в 1ны шазо-меганом, или диметмлсульфатом в присутствии едкого натра.

В помещенной ниже таблице 47-а up ведены р-зультаты определения про-

цента метоксила в ра<л чных пр паратах метилина и его производных,

метилированных диазоме^аном: *

Результаты таблицы показывают, что при действии метилгликоля на

лигнин

в ошу

стехи

(метрическую молекулу ли нина (М =

го800)

всту-

пают химически связанными две молекулы

СН

3

О-СН

2

—

СН

а

ОН,

в чем

можно убедиться например сравнением препараюв 5 и 8, а также 6 и 10.

Ши

этой обрабогке лигнина метилгликолем образуется одна новая

сильно кисл |Я фенольная группа, способная вновь реагировать с дигзоме-

1аном.' Последнее заключение может бы ь проверено сравнением числа

меюксилов в препаратах 4 и 2 и 11 с 10-м.

Из

таблицы 47-а видно, чго производные лигнина, полученного по ме-

тоду

Вильште тер а, т. е. метилины. моно-и диметилмет.,лины, им, ют

несколько

более высокий процент метиксила, чем соответствующие препа-

рат,!, получе шые из древесины Получается впеча!ление, что при действии

крепко

i соляной кислоты величина стехиометрическои молекулы лигнина

снижается на

10—15°,

о.

Основываясь на введении

двух

остатков ь етилглимня, при одновре-

менном

полвле^ии одной свободной метилируем й диазометаном <£енольной:

сильно кисл й гр ппы, отличающейся от первоначально находившегося

в

лигнине фепольного гидроксила, Фукс высказал предположение о том,

что в лиги iHe нах дится кислород-содержащий гетороцикл, реагирующий

с метллгликолем и затем с диазометаном по схеме:

(Mgl =

CH

3

O-CH

2

—СН

3

—)

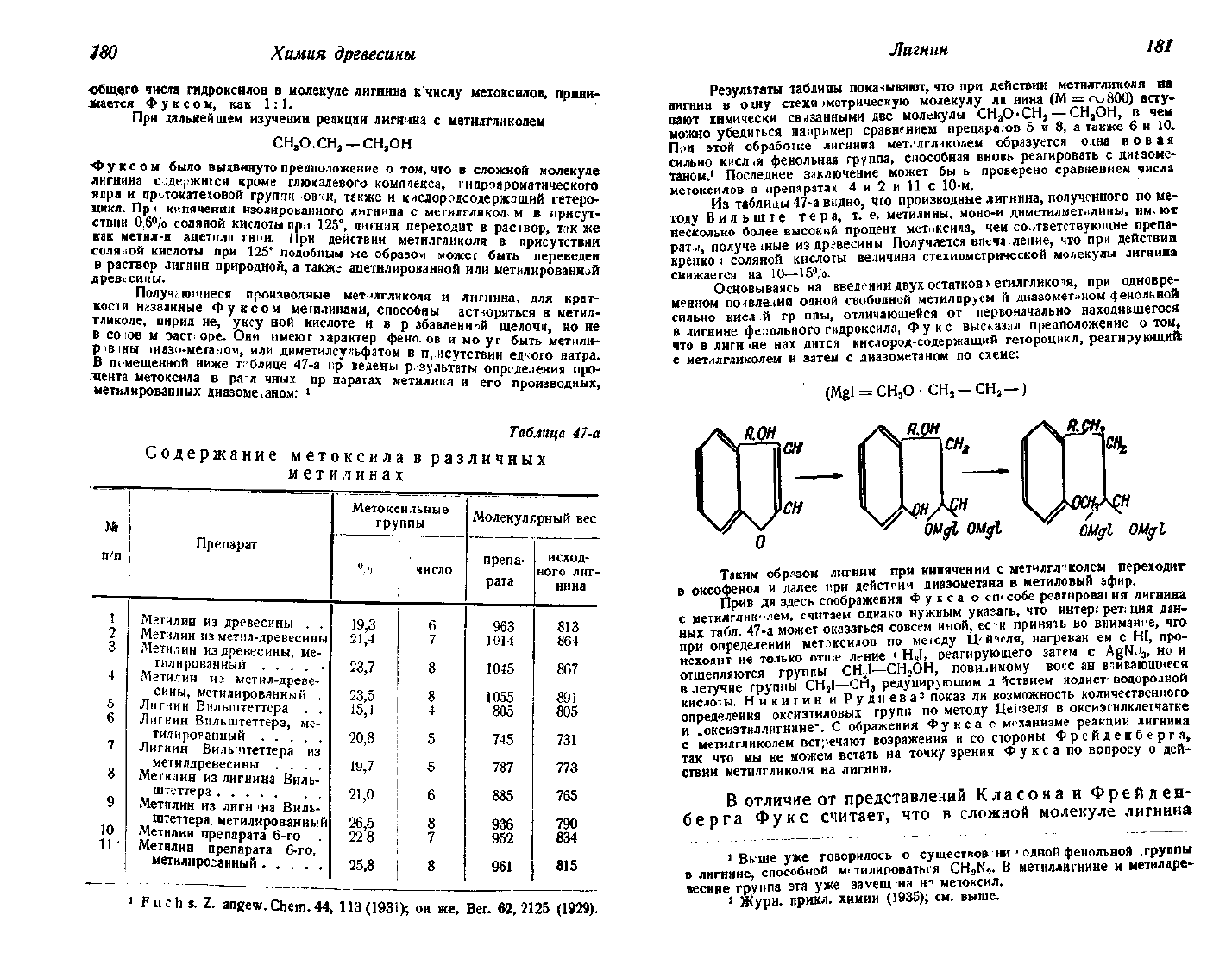

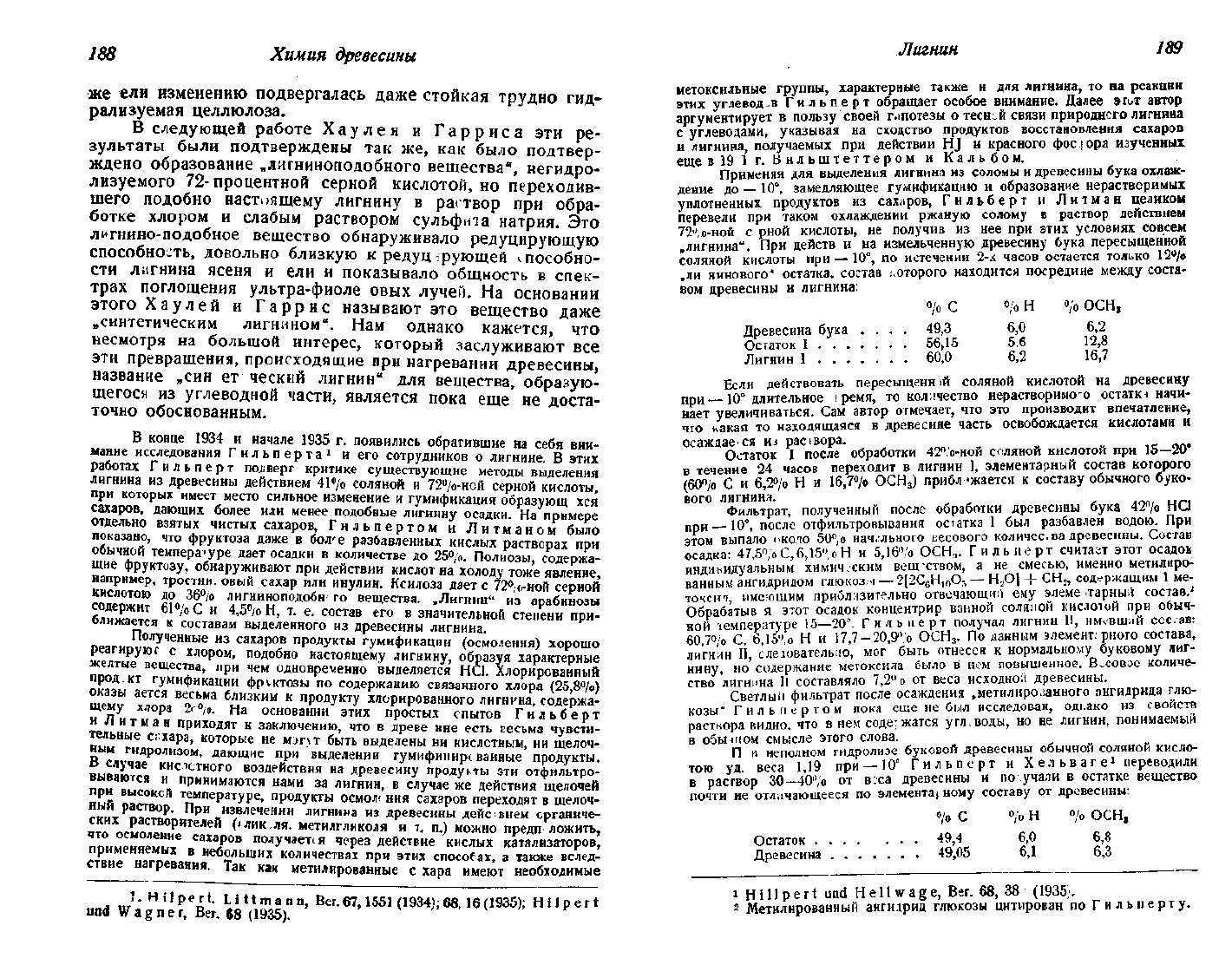

Таблица

47-а

Содержание метоксила в различных

мети.тинах

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1Г

Г

" ~

!

I

Препарат

i

|

Метилин

из древесины . .

Метилин

из метил-древесины

Метилин

из древесины, ме-

тилированный

.....

Метилин

из метил-древе-

сины,

метилированный .

Лигнин

Еилыптеттсра

Лигнин

Вильштеттера, ме-

тилироранный

Лигнин

Вилыптеттера из

метилдревесины ....

Мегилин

из лигнина Виль-

штеттера . . .

Метилин

из лиги 'на Виль-

штеттера метилированный

Метилин

препарата 6-го

Метилин

препарата 6-го,

метилированный

Метоксильные

группы

".•"

19,3

21,4

23,7

23,5

15,4

20,8

19,7

21,0

26,5

22 8

25,8

число

6

7

Q

О

8

4

5

5

6

8

7

8

Молекулярный вес

препа-

рата

963

1014

1045

1055

805

745

787

885

936

952

961

исход-

ного лиг-

нина

813

864

867

891

805

731

773

765

790

834

815

Таким

образом лигнин при кипячении с метилгл^колем переходит

в

оксофенол и

далее

при действии диазометана в метиловый афир.

Прив

дя здесь соображения Фукса о сп< собе pearnpoeai ия лигнина

с метилглик'1.пем, считаем однако нужным указать, что интергрет^ ция дан-

ных табл. 47-а может оказаться совсем

иной,

ее и принять во вннманге, что

при

определении меттксилов по

методу

U/ йяеля, нагревай ем с HI, про-

исходит не только отще ление

<

Н„1, реагирующего затем с

AgN*i

3

,

но и

отщепляются группы СНЛ—СН

2

ОН, пови^имому восс ан вливающиеся

в

летучие

группы СН,1—СН

3

редуцирующим д йствием иодисг водородной

кислоты.

Никитин и Руднева

2

показ ли возможность количественного

определения оксиэтиловых групп по

методу

Цегзеля в оксиэтилклетчатке

и

„оксиэтиллигнине". С ображения Фукса с механизме реакции лигнина

с метилгликолем встречают возражения и со стороны Фрейденберга,

так

что мы не можем встать на точку зрения Фукса по вопросу о дей-

ствии метилгликоля на лигнин.

В отличие от представлений Класона и Фрейден-

берга

Фукс считает, что в сложной молекуле лигнина

Fitch

s. Z.

angew.

Chem. 44,

113(1931);

ок же, Вег.

62,2125

(1929).

говорилось о сушествов ни

•.

одной фенольной .группы

л,

тилироваты я

CH

2

N

2

.

В метиллигнине и метилдре-

весине группа эта уже замещ на H

n

метоксил.

1

Жури, прикл. химии (1935); см. выше.

1

Вьше уже

в

лигнине, способной

у

182

Химия

древесины

Лигнин

18S

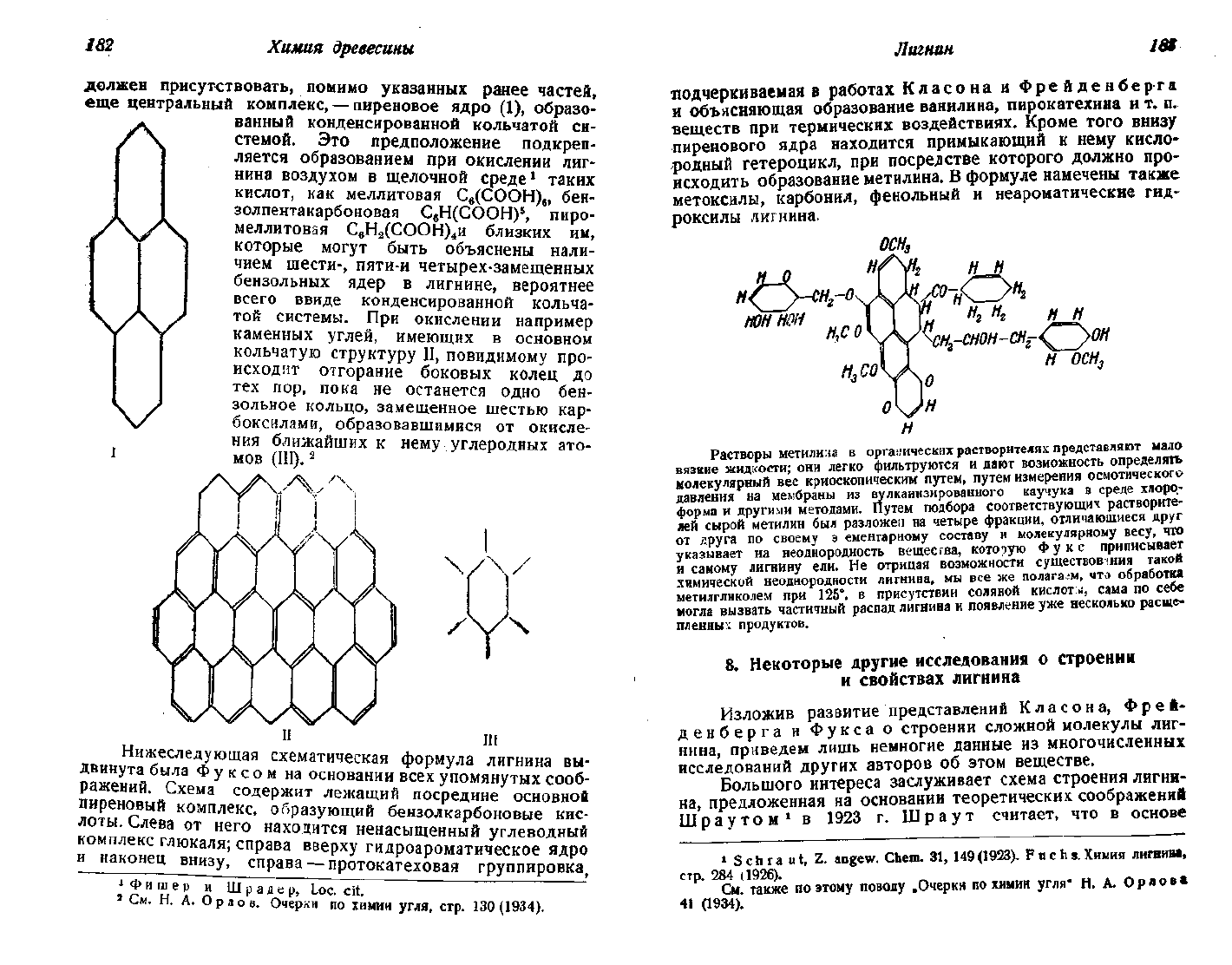

должен присутствовать, помимо указанных ранее частей,

еще центральный комплекс, — пиреновое ядро (1), образо-

ванный

конденсированной кольчатой си-

стемой. Это предположение подкреп-

ляется образованием при окислении лиг-

нина

воздухом

в щелочной среде

1

таких

кислот, как меллитовая С

6

(СООН)

6

, бен-

золпентакарбоновая C

e

H(COOH)

s

, пиро-

меллитовая С

6

Н

2

(СООН)

4

и близких им,

которые

могут

быть объяснены нали-

чием шести-, пяти-и четырех-замещенных

бензольных ядер в лигнине, вероятнее

всего ввиде конденсированной кольча-

той системы. При окислении например

каменных углей, имеющих в основном

кольчатую

структуру

II, повидимому про-

исходит отгорание боковых колец до

тех пор, пока не останется одно бен-

зольное кольцо, замещенное шестью кар-

боксилами, образовавшимися от окисле-

ния

ближайших к нему углеродных ато-

мов

(III).

2

УЧ.

/"Ч

ш

схема

™ческая

формула лигнина вы-

- г

У К С

°

М На основ

ании

всех

упомянутых сооб-

\

а

содержит лежащий посредине основной

г ^

комплек

с,

образующий бензолкарбоновые кис-

^«п'

П

в

°

Т него

нах0!

™тся

ненасыщенный углеводный

комплекс глюкаля; справа

вверху

гидроароматическое ядро

и

наконец^щизу^ справа —протокатеховая группировка,

з?

И

н

е

а Л Шрадер, Loc. cit! " '

См.

И. А. Орлов. Очерки по химии угля, стр. 130(1934).

подчеркиваемая в работах Класона и Фрейденберга

и

объясняющая образование ванилина, пирокатехина и т. п.

веществ при термических воздействиях. Кроме того

внизу

пиренового ядра находится примыкающий к нему кисло-

родный гетероцикл, при посредстве которого должно про-

исходить образование метилина. В формуле намечены также

метоксилы, карбонил, фенольный и неароматические гид-

роксилы лигнина.

оси.

н

осн

3

Растворы метилина в органических растворителях представляют мало

вязкие

жидкости; они легко фильтруются и

дают

возможность определять

молекулярный вес криоскопическим путем, путем измерения осмотического

давления на мембраны из вулканизированного каучука в среде хлоро-

форма и другими методами. Путем подбора соответствующих растворите-

лей сырой метилин был разложен на четыре фракции, отличающиеся

друг

от

друга

по своему э ементарному составу и молекулярному

весу,

что

указывает на неоднородность вещества, которую Фукс приписывает

и

самому лигнину ели. Не отрицая возможности существования такой

химической неоднородности лигнина, мы все же полагаем, что обработка

метилгликолем при 125°, в присутствии соляной кислот:.!, сама по себе

могла вызвать частичный распад лигнина и появление уже несколько расще-

пленньг: продуктов.

8.

Некоторые

другие

исследования

о

строении

и

свойствах

лигнина

Изложив развитие представлений Класона, Фрей-

денберга и Фукса о строении сложной молекулы лиг-

нина,

приведем лишь немногие данные из многочисленных

исследований

других

авторов об этом веществе.

Большого интереса заслуживает схема строения лигни-

на,

предложенная на основании теоретических соображений

Шраутом

1

в 1923 г. Шраут считает, что в основе

1

Schra ut, Z.

angew.

Chem. 31, 149(1923). Fuchs.Химия лигнин»,

стр. 284 (1926).

См.

также по этому поводу .Очерки по химии угля" Н. А. Орлова

41 (1934).

184

Химия

древесины

Лигнин

185

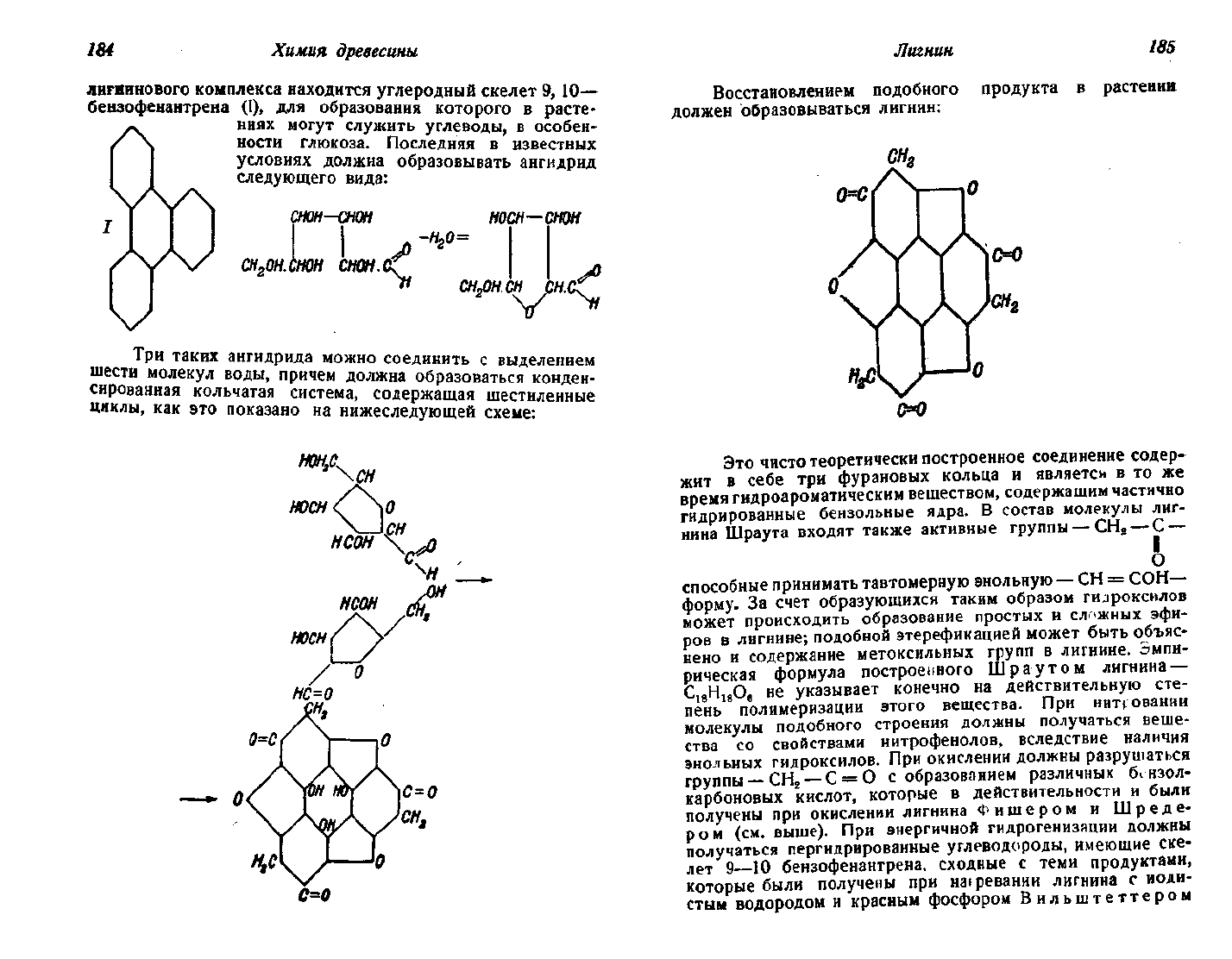

лигяинового комплекса находится углеродный скелет 9, 10—

бензофенантрена

(I), для образования которого в расте-

ниях

могут

служить углеводы, в особен-

ности

глюкоза. Последняя в известных

условиях должна образовывать ангидрид

следующего вида:

CH0H-W0H

CH

2

0H.CH0H

носн—снон

сн

2

он.си

V

H

s<

Три

таких ангидрида можно соединить с выделением

шести молекул воды, причем должна образоваться конден-

сированная

кольчатая система, содержащая шестиленные

циклы,

как это показано на нижеследующей схеме:

Восстановлением подобного продукта в растении

должен образовываться лигнин:

0

Это чисто теоретически построенное соединение содер-

жит в себе три фурановых кольца и являетси в то же

время гидроароматическим веществом, содержащим частично

гидрированные бензольные ядра. В состав молекулы лиг-

нина

Шраута

входят

также активные группы — СН

3

— С —

О

способные принимать тавтомерную знольную — СН =

СОН—

форму. За счет образующихся таким образом гидроксилов

может происходить образование простых и сложных эфи-

ров в лигнине; подобной этерефикацией может быть объяс-

нено

и содержание метоксильных групп в лигнине. Эмпи-

рическая

формула построенного Шраутом лигнина —

C

18

Hi

8

0

e

не указывает конечно на действительную сте-

пень

полимеризации этого вещества. При нитровании

молекулы подобного строения должны получаться веще-

ства со свойствами нитрофенолов, вследствие наличия

энольных гидроксилов. При окислении должны разрушаться

группы

—СН

2

— С = О с образованием различных б^нзол-

карбоновых кислот, которые в действительности и были

получены при окислении лигнина Фишером и Шреде-

ром (см. выше). При энергичной гидрогенизации должны

получаться пергидрированные углеводороды, имеющие ске-

лет 9—10 бензофенантрена. сходные с теми продуктами,

которые были получены при надевании лигнина с йоди-

стым водородом и красным фосфором Вильштеттером

186

Химия древесины

Лигнин

187

и

Кальбом.

1

Формула Шраута объясняет также

род-

ство лигнина

с

дубильными веществами,

так как при со-

единении

(конденсации) такой молекулы

с

сахарами

или

полисахаридами

могут

получаться продукты, напоминаю-

щие

танниды. Принимая

во

внимание наличие активных

энольных групп,

на

основании формулы Шраута может

быть объяснено

и

присоединение сернистой кислоты

к мо-

лекуле лигнина.

Как

видно

из

этого краткого описания,

Шраут считает весьма вероятным существование

в лиг-

нине

конденсированной кольчатой системы трифенилено-

вого типа.

В

этом отношении

к

нему близко подходит

по

своим воззрениям Фукс, считающий,

что

в

основе сложной

молекулы лигнина лежит

кои

ценсированное пиреновое

ядро.

Из

других

работ

в

области хиьлш лигнина, появившихся

в

последние годы, упомянем

еще про

количественное

изу-

чение ультрафиолетовых спектров поглощения лигнина,

произведенное

А.

Гильмером

2

и

подтвердившее тесную

связь

разных препаратов лигнина

с

пирогаллолом

С

в

Н

3

(ОН)

3

и

пирокатехином

С

в

Н

4

(ОН)

2

Гильмер высказал заклю-

чение

на

основании результатов изучения ультрафиоле-

товых спектров,

что

молекулы лигнина целиком построены

из

ароматических ядер, имеющих боковые группы

из

трех

атомов

углерода,

что как мы уже

видели выше, отражено

в

схематических формулах лигнина Фрейденберга

и

Класона.

Отметим

еще

исследования Кюршнера

3

над

природой нитрованного лигнина,

при

омылении метоксиль-

ны.х групп которого получается вещество, имеющее свойства

нитрофенолов.

В

последнее время Кюршнером

кипя-

чением

с

алкогольным раствором

HNO

3

получен кристал-

лический

нитропродукт

из

лигнина.

Ведекинд

и

Катц, изучавшие одномолекулярные

пленки,

получаемые

при

выливании хлороформенных

или

бензольных растворов ацетилфеноллигнина

на

поверхность

воды, пришли

к

заключению,

что

ацетилфеноллигнин

и его

производные имеют молекулы ввиде больших плоских

дисков,

отличающихся

от

цепевидных молекул клетчатки,

ксилана

и

других

полисахаридов.

Среди прочих работ, касающихся изучения структуры

лигнина,

отметим

еще

интересные исследовения

X

аул ей

делялсп

%"

Р

Т

таХ

восстановления лигнина.

д^^^к^ей^о

(1933)

-

ЛИГН

™

для

этого исследования

вы-

nnd

Hi??1

ракте

*

2

°°«тил

алкогольной щелочью.

См.

также

liirschr.,.,

m

r1^

?

еП 6

и°'

365

(1927);

64, 1228

(1931).

(1935).

Из

другиГновы,

"ifio

Ш

-

12

'

281

(1931);

Zellstoff-Faser,

№ 2

1177(1934)

Р

"°

химии л

игнина

см.

Р

n

u

1

у,

Вег.

67.

и

Виртелак,

1

а

также

Хаулей

и Г ар

риса,

*

имеющие отношение

к

генетической связи лигнина

с

угле-

водами,

на

которую

мы уже

несколько

раз

указывали.

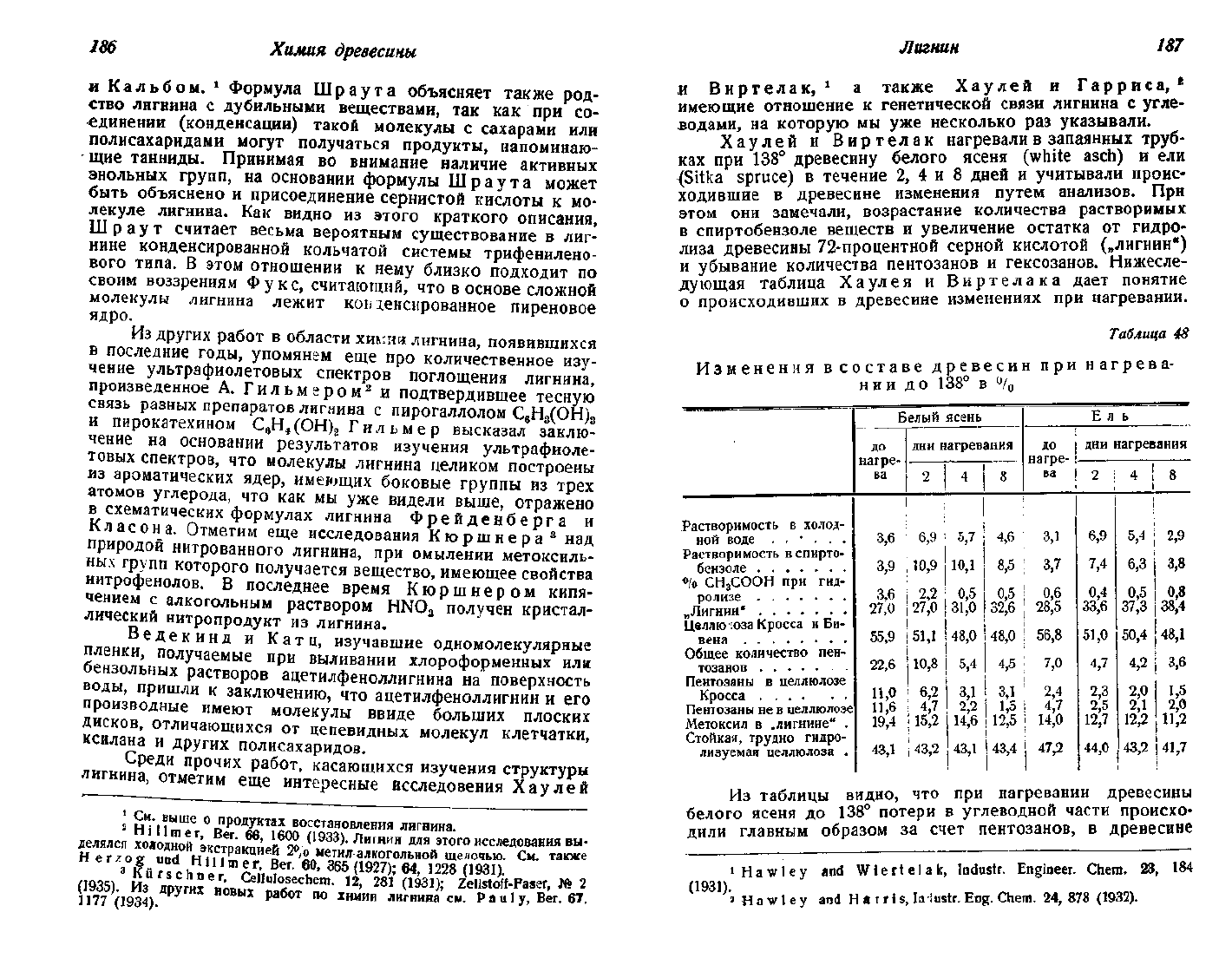

Хаулей

и

Виртелак нагревали

в

запаянных

труб-

ках

при 138°

древесину белого ясеня (white asch)

и ели

(Sitka spruce)

в

течение

2, 4 и 8

дней

и

учитывали проис-

ходившие

в

древесине изменения путем анализов.

При

этом

они

замечали, возрастание количества растворимых

в

спиртобензоле веществ

и

увеличение остатка

от

гидро-

лиза древесины 72-процентной серной кислотой („лигнин")

и

убывание количества пентозанов

и

гексозанов. Нижесле-

дующая таблица

Хаулея

и

Виртелака

дает

понятие

о

происходивших

в

древесине изменениях

при

нагревании.

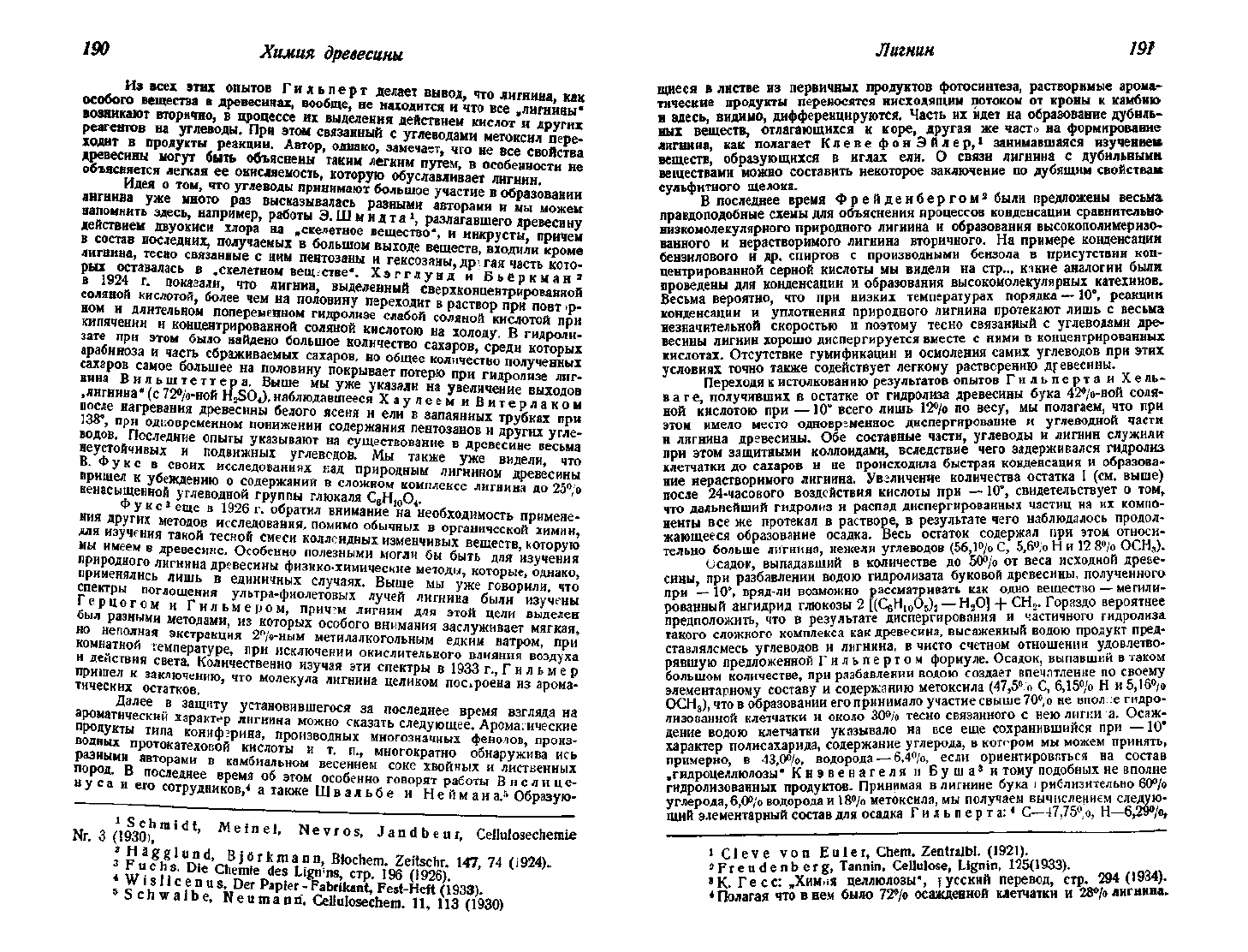

Таблица

48

Изменения

в

составе древесин

при

нагрева-

нии

до

138°

в %

Растворимость

в

холод-

ной

воде

......

Растворимость

в

спирто-

бензоле

°/о

СН

3

СООН

при

гид-

ролизе

„Лигнин"

Целлю

юза

Кросса

и

Би-

вена

Общее количество

пен-

тозанов

.

Пентозаны

в

целлюлозе

Кросса

Пентозаны

не

в

целлюлозе

Метоксил

в

„лигнине"

.

Стойкая,

трудно гидро-

лизуемая целлюлоза

.

Белый ясень

до

нагре-

ва

дни нагревания

Ель

до

|

дни

нагревания

нагре-

! : •

i

!

3,6

3,9

3.6

27,0

55,9

22,6

11,0

11,6

19,4

43,1

6,9

' 5,7 | 4,6

10,9

10,1

8,5

2,2

; 0,5 0,5

27.0 I

31,0

32,6

51.1

!

48,0

I

48,0

10,8

| 5,4

6,2

4,5

.

3,1 3,1

4,7

2,2 | 1,5

15,2

|

14,6 I 12,5

43,2

43,1 i

43,4

3,1

3,7

0,6

28,5

56,8

7,0

2,4

4,7

14,0

47,2

6,9

7,4

0,4

33,6

51,0

4,7

2,3

2,5

12,7

44,0

5,4

j

2,9

6,3

j

3,8

0,5

! 0,8

37.3

|

38,4

50.4

j

48,1

4,2

| 3,6

2,0

2,1

12,2

1,5

2,0

11,2

43,2

|

41,7

Из

таблицы видно,

что при

нагревании древесины

белого ясеня

до 138°

потери

в

углеводной части происхо-

дили главным образом

за

счет пентозанов,

в

древесине

(1931).

1

Н

a w

1

е у and

W1

е

г

t e

I

a k,

Industr. Engineer. Chem.

23, 184

and

H

а

г

г

1

s,

Iniustr.

Eog.

Chem.

24, 878

(1932).

188

Химия

древесины

Лигнин

189

же ели

изменению

подвергалась

даже

стойкая

трудно

гид-

рализуемая

целлюлоза.

В

следующей

работе

Хаулея

и

Гарриса

эти ре-

зультаты

были

подтверждены

так же, как

было

подтвер-

ждено

образование

„лигниноподобного

вещества",

негидро-

лизуемого

72-

процентной

серной

кислотой,

но

переходив-

шего

подобно

настоящему

лигнину

в

раствор

при

обра-

ботке

хлором

и

слабым

раствором

сульфита

натрия.

Это

лигнино-подобное

вещество

обнаруживало

редуцирующую

способность,

довольно

близкую

к

редуцирующей

(.пособно-

сти

лигнина

ясеня

и ели и

показывало

общность

в

спек-

трах

поглощения

ультра-фиоле

овых

лучей.

На

основании

этого

Хаулей

и

Гаррис

называют

это

вещество

даже

„синтетическим

лигнином".

Нам

однако

кажется,

что

несмотря

на

большой

интерес,

который

заслуживают

все

эти

превращения,

происходящие

при

нагревании

древесины,

название

„син

ет

ческий

лигнин"

для

вещества,

образую-

щегося

из

углеводной

части,

является

пока

еще не

доста-

точно

обоснованным.

В конце 1934 и начале 1935 г. появились обратившие на себя вни-

мание

исследования Гильперта

1

и его сотрудников о лигнине. В этих

работах Гильперт годверг критике существующие методы выделения

лигнина

из древесины действием 41°/о соляной и 72%-ной серной кислоты,

при

которых имеет место сильное изменение и гумификация образующ хся

Сахаров, дающих более или менее подобные лигнину осадки. На примере

отдельно взятых чистых Сахаров, Гильпертом и Литманом было

показано,

что фруктоза

даже

в бол

г

е разбавленных кислых растворах при

обычной температуре

дает

осадки в количестве до

25°,о.

Полиозы, содержа-

щие фруктозу, обнаруживают при действии кислот на

холоду

тоже явление,

например,

тростни. овый сахар или инулин. Ксилоза

дает

с 72°,(,-ной серной

кислотою до

36°/о

лигниноподобн' го вещества. „Лигнин" из арабинозы

содержит

61°/оС

и

4,5°/о

Н, т. е. состав его в значительной степени при-

ближается к составам выделенного из древесины лигнина.

Полученные из Сахаров продукты гумификации (осмоления) хорошо

реагируют с хлором, подобно настоящему лигнину, образуя характерные

желтые вещества, при чем одновременно выделяется НО. Хлорированный

прод.кт гумификации фруктозы по содержанию связанного хлора

(25,8%)

оказы

ается весьма близким к продукту хлорированного лигнина, содержа-

щему хлора

2г°/о.

На основании этих простых опытов Гильберт

и

Л и т м а н приходят к заключению, что в древе ине есть Еесьма чувсти-

тельные

сгхара,

которые не миг\т быть выделены ни кислотным, ни щелоч-

ным

гидролизом, дающие при выделении гумифинирс ванные продукты.

В

случае

кислотного воздействия на древесину продукты эти отфильтро-

вываются и принимаются нами за лигнин, в

случае

же действия щелочей

при

высокой температуре, продукты осмол; ния Сахаров переходят в щелоч-

ный

раствор. При извлечении лигнина из древесины дейсвием органиче-

ских растворителей (i лик ля. метилгликоля и т. п.) можно предп ложить,

что осмоление Сахаров получается через действие кислых катализаторов,

применяемых в небольших количествах при этих способах, а также вслед-

ствие нагревания. Так как метилированные с

хара

имеют необходимые

3. Н ilpert. Littmann,

Вег.67,1551

(1934);68,

16(1935);

Hilpert

and

Wagner,

Ber. 68 (1935).

метоксильные группы, характерные также и для лигнина, то на реакции

этих

углевод

.в Гильперт обращает особое внимание. Далее этот автор

аргументирует в пользу своей г.шотезы о тесней связи природного лигнина

с углеводами, указывая на сходство продуктов восстановления Сахаров

и

лигнина, получаемых при действии HJ и красного фос ] ора изученных

еще в 19 1г. ВильштеттеромиКальбом.

Применяя

для выделения лигнина из соломы и древесины бука охлаж-

дение до — 10°, замедляющее гумификацию и образование нерастворимых

уплотненных продуктов из Сахаров, Гильберт и Литман целиком

перевели при таком охлаждении ржаную солому в раствор действием

72",о-ной с рной кислоты, не получив из нее при этих условиях совсем

.лигнина".

При действ и на измельченную древесину бука пересыщенной

соляной

кислоты при — 10°, по истечении 2-х часов остается только 12°/о

,ли нинового" остатка, состав которого находится посредине

между

соста-

вом древесины и лигнина:

о/о С

о,

о

Н

Древесина бука .... 49,3 6,0

Остаток I 56,15 56

Лигнин

I 60,0 6,2

о/о ОСН,

6,2

12,8

16,7

Если действовать пересыщешпй соляной кислотой на древесину

при—10°

длительное 1ремя, то количество нерастворимо-о остатк! начи-

нает увеличиваться. Сам автор отмечает, что это производит впечатление,

что какая то находящаяся в древесине часть освобождается кислотами и

осаждае ся \ч рас

i

вора.

Остаток I после обработки 42%-ной соляной кислотой при

15—20*

в

течение 24 часов переходит в лигнин I, элементарный состав которого

(60°/о

С и

6,2°/о

Н и

16,7°/о

ОСН

3

) приближается к составу обычного буко-

вого лигнина.

Фильтрат, полученный после обработки древесины бука

42

n

/o

HC1

при

—10°, после отфильтровывания остатка I был разбавлен водою. При

этом выпало около

5О°,о

начального весового количесва древесины. Состав

осадка:

47,5°,оС,

6,15° о Н и

5,16"'о

ОСН.,.

Гильперт считагт этот осадок

индивидуальным химическим веществом, а не смесью, именно метилиро-

ванным

ангидридом глюкоз:.-! — 2[2С

6

Н

1П

О

Г)

— Н

2

О] + СН

2

, содержащим 1 ме-

точсич, имеющим приблизительно отвечающий ему элеме парный состав.

2

Обрабатыв я этот осадок концентрир ванной соляной кислотой при обыч-

ной

температуре

15—20°.

Гильперт получал лигнин II, имевший сосав:

60,7°/о

С,

6,15°,о

Н и

17,7-20,9"/о

ОСН

3

.

По данным элемент: рного состава,

лигнан

II, следовательно, мог быть отнесен к нормальному буковому лиг-

нину,

но содержание метоксила было в нем повышенное. Весовое количе-

ство лигнина li составляло 7,2" о от веса исходно;! древесины.

Светлый фильтрат после осаждения .метилированного ангидрида глю-

козы"

Гильпертом пока еше не был исследован, однако из свойств

расткора видно, что в нем соде; жатся у гл. воды, но не лигнин, понимаемый

в

обьпном смысле этого слова.

П

и неполном гидролизе буковой древесины обычной соляной кисло-

тою уд. веса 1,19 при —10° Гильперт и Хельваге

1

переводили

в

раствор 30—

40'Vo

от в:са древесины и по учали в остатке вещество

почти не отличающееся по элементарному составу от древесины:

Остаток 49,4

Древесина

49,05

°/о Н

6,0

6,1

°/о ОСН,

6,8

6,3

1

Н i 11 р е г t und Н е 11 w a g е, Вег. 68, 38 (1935;.

2

Метилированный ангидрид глюкозы цитирован по Гильперт у.

190

Химия

древесины

Лигнин

191

Из

всех

этих опытов Гильперт

делает

вывод, что лигнина, как

особого вещества в древесинах, вообще, не находится и что все .лигиины*

возникают вторично, в процессе их выделения действием кислот и

других

реагентов на

углеводы.

При этом связанный с углеводами метоксил пере-

ходит

в продукты реакции.

Автор,

однако, замечает, что не все свойства

древесины

могут

быть объяснены таким легким путем, в особенности не

объясняется легкая ее окисляемость, которую обуславливает лигнин.

Идея

о том, что

углеводы

принимают большое

участие

в образовании

лигнина

уже много раз высказывалась разными авторами и мы можем

напомнить

здесь, например, работы Э. Ш м и д т а *, разлагавшего древесину

действием двуокиси

хлора

на .скелетное вещество*, и инкрусты, причем

в

состав последних, получаемых в большом

выходе

веществ, входили кроме

лигнина,

тесно связанные с ним пентозаны и гексозаны, др гая часть кото-

рых оставалась в .скелетном вещ;стве".

Хэгглунд

и Бьеркман*

в

1924 г. показали, что лигнин, выделенный сверхконцентрированной

соляной

кислотой, более чем на половину переходит в раствор при повт >р-

ном

и длительном попеременном гидролизе слабой соляной кислотой при

кипячении

и концентрированной соляной кислотою на

холоду.

В гидроли-

зате при этом было найдено большое количество Сахаров, среди которых

арабиноза и часть сбраживаемых Сахаров, но общее количество полученных

Сахаров самое большее на половину покрывает потерю при гидролизе лиг-

нина

Вильштеттера. Выше мы уже указали на увеличение выходов

.лигнина"

(с

72°/о-ной

H

2

SO

4

), наблюдавшееся

Хаулеем

иВитерлаком

после нагревания древесины белого ясеня и ели в запаянных

трубках

при

138°, при одновременном понижении содержания пентозанов и

других

угле-

водов. Последние опыты указывают на существование в древесине весьма

неустойчивых и подвижных углеводов. Мы также уже видели, что

В. Фукс в своих исследованиях над природным лигнином древесины

пришел к убеждению о содержаний в сложном комплексе лигнина до

25°/о

ненасыщенной

углеводной группы глюкаля С

в

Н

10

О

4

.

Фукс

3

еще в 1926 г. обратил внимание на необходимость примене-

ния

других

методов исследования, помимо обычных в органической химии,

для изучения такой тесной смеси коллоидных изменчивых веществ, которую

мы имеем в древесине. Особенно полезными могли бы быть для изучения

природного лигнина древесины физико-химические методы, которые, однако,

применялись

лишь в единичных

случаях.

Выше мы уже говорили, что

спектры поглощения ультра-фиолетовых

лучей

лигнина были изучены

Герцогом и Гильмером, причем лигнин для этой цели выделен

был разными методами, из которых особого внимания заслуживает мягкая,

но

неполная экстракция 2

п

/о-ным метилалкогольным едким натром, при

комнатной

температуре, при исключении окислительного влияния

воздуха

и

действия света. Количественно изучая эти спектры в 1933 г., Г и л ь м е р

пришел к заключению, что молекула лигнина целиком построена из арома-

тических остатков.

Далее в защиту установившегося за последнее время взгляда на

ароматический характер лигнина можно сказать следующее. Ароматические

продукты типа конифзрина, производных многозначных фенолов, произ-

водных протокатехопой кислоты и т. п., многократно обнаружива ись

разными

авторами в камбиальном весеннем соке хвойных и лиственных

пород. В последнее время об этом особенно говорят работы В и с л и ц е-

н

у с а и его сотрудников,

4

а также Ш в а л ь б е и Неймана.

5

Образую-

1

Schmidt, Meinel, Nevros, Jandbeur, Cellulosechemie

Nr.

3 (1930),

2

H a g g

1

u n d, Bjorkmann, Btochem. Zeitschr. 147, 74 (i924).

3

Fuchs. Die Chemie des Lign'ns, стр. 196 (1926).

4

W i s

1

i с e n u s, Der Papier - Fabrikant, Fest-Heft (1933).

5

Schwalbe,

Neumann. Cellulosechem. It, 113

(1930)

щиеся

в листве из первичных продуктов фотосинтеза, растворимые арома-

тические продукты переносятся нисходящим потоком от кроны к камбию-

и

здесь, видимо, дифференцируются. Часть их идет на образование дубиль-

ных веществ, отлагающихся к коре,

другая

же част., на формирование

лигнина,

как полагает Клеве фон Эйлер,

1

занимавшаяся изучение»

веществ, образующихся в иглах ели. О связи лигнина с

дубильным»

веществами можно составить некоторое заключение по дубящим свойствам

сульфитного щелока.

В последнее время Фрейденбергом

2

были предложены весьма

правдоподобные схемы для объяснения процессов конденсации сравнительно-

низкомолекулярного природного лигнина и образования высокополимеризо-

ванного и нерастворимого лигнина вторичного. На примере конденсации

бензилового и др. спиртов с производными бензола в присутствии кон-

центрированной

серной кислоты мы видели на стр.., какие аналогии были

проведены для конденсации и образования высокомолекулярных катехинов.

Весьма вероятно, что при низких температурах порядка —10°, реакции

конденсации

и уплотнения природного лигнина протекают лишь с весьма

незначительной скоростью и поэтому тесно связанный с углеводами дре-

весины лигнин хорошо диспергируется вместе с ними в концентрированных

кислотах. Отсутствие гумификации и осмоления самих

углеводов

при этих

условиях точно также

содействует

легкому растворению древесины.

Переходя к истолкованию результатов опытов Гильперта и Хе ль-

ваге, получивших в остатке от гидролиза древесины бука

42°/о-ной

соля-

ной

кислотою при —10° всего лишь 12°/о по

весу,

мы полагаем, что при

этом имело место одновременное диспергирование и углеводной части

и

лигнина древесины. Обе составные части,

углеводы

и лигнин служили

при

этом защитными коллоидами, вследствие чего задерживался гидролиз,

клетчатки до Сахаров и не происходила быстрая конденсация и образова-

ние

нерастворимого лигнина. Увеличение количества остатка I (см. выше)

после 24-часового воздействия кислоты при —10°,

свидетельствует

о том,

что дальнейший гидролиз и распад диспергированных частиц на их компо-

ненты

все же протекал в растворе, в

результате

чего наблюдалось продол-

жающееся образование осадка. Весь остаток содержал при этом относи-

тельно больше лигнина, нежели

углеводов

(56,1°/о

С,

5,6°/о

Н и 12 8%

ОСН

3

).

Осадок, выпадавший в количестве до 50% от веса исходной древе-

сины,

при разбавлении водою гидролизата буковой древесины, полученного

при

—10°, вряд-ли возможно рассматривать как одно вещество — метили-

рованный

ангидрид глюкозы 2

[(С

в

Н

10

О

5

)

2

— Н

2

О] + СН

2

. Гораздо вероятнее

предположить, что в

результате

диспергирования и частичного гидролиза

такого сложного комплекса как древесина, высаженный водою продукт пред-

ставлялсмесь

углеводов

и лигнина, в чисто счетном отношении удовлетво-

рявшую предложенной Гильпертом формуле. Осадок, выпавший в таком

большом количестве, при разбавлении водою создает впечатление по своему

элементарному составу и содержанию метоксила

(47,5°

о С,

6,15°/о

Н и

5,16°/о

ОСН

3

),

что в образовании его принимало

участие

свыше 70% не впол.е гкдро-

лизованной

клетчатки и около 30% тесно связанного с нею лигки а. Осаж-

дение водою клетчатки указывало на все еще сохранившийся при —10°

характер полисахарида, содержание

углерода,

в котором мы можем принять,

примерно,

в

43,0°/о,

водорода —

6,4°/о,

если ориентироваться на состав

.гидроцеллюлозы" Кнэвенагеля и Буша

3

и тому подобных не вполне

гидролизованных продуктов. Принимая в лигнине бука i риблизительно

60°/о

углерода,

6,0°/о

водорода и 18°/о метоксила, мы получаем вычислением

следую-

щий

элементарный состав для осадка Гильперта:

1

С—47,75°,

о,

Н—6,29%,

i

Cleve

von Euler, Chem. Zentralbl. (1921).

3

Freudenberg, Tannin, Cellulose, Lignin,

125(1933).

3

K. Гесс: „Химия целлюлозы', гусский перевод, стр.

294(1934).

4

Полагая что в нем было

72°/о

осажденной клетчатки и 28% лигнина.

192

Химия

древесины

Лигнин

19S

ОСИ,—5,0°/о, что весьма близко к найденным Гильпертом величинам.

Нельзя

нг пожалеть при этом, что Гильпертом не было поставлено опытов

с обработкой перхыщенной соляной 42°/о-ной кислотою при —10° чистой

клетчатки,

1

высаживание которой должно было показать, действительно ли

элементарчый состав осажденного продукта указывает на какую-либо сте-

пень

дегидратации клетчатки, или же, как это принималось до сих пор,

при

продолжит.льном воздействии пересыщенной соляной кислоты на

клетчатку и

другие

углеводы

постепенно начинается гидролиз и присо-

единение воды. Опыты с изменением элементарного состава и гумифика-

цией

простейших Сахаров, давшие положительные результаты при комнат-

ной

температуре, нельзя без соответствующей проверки считать доказанными

для сохранивших свою коллоидную пр

роду

довольно устойчивых к гидро-

лизу при — 10° полисахаридов. Изучая данные Гильпертя о процентном

элементарном составе осажденного из раствора метилированного ангидрида

глюкозы, нельзя не пожалеть, что автором не было предпринято более

глубокое изучзние состава осадка путем гидролиза и идентификации

продуктов. Вероятно при действии репктива Швейцера в этом осадке

можно было бы обнаружить часть находящейся в нем клетчатки.

Едва ли не наиболее неожиданным в интересных опытах Г и л ь-

перта и

Хелльваге

является почти не изменившийся элементарный

состав остатка древесины бука

(60—70°/о)

при неполн м гидролизе этой

древесины обычной соляной кислотой удельного веса 1,19, при охлаждении

до — 10°. Чу ь заметно повысившийся °/о метоксила (с 6,3 .о до

6,8

и

/о)

пока-

зывает и в эт.м случае, что диспергирование всех составных частей дре-

весины

прои ходило одновременно.

Совершенно

невыясненным Гильпертом остался вопрос, как

будут

вести себя

углеводы

и в частности простейшие сахара при нагре-

вании

с разбавленными кислотами, с кислыми ката изаторами и метанолом,

метилгликолем. фенолом и другими органическими веществами, с кото-

рыми

лигнин способен конденсироваться

2

и переходить в р;створ. Боль-

шим

затруднением для истолкования предположений Гильперта является

легкая окнеля мость лигнина.

Что-же касается генетической связи лигнина с углеводами

древесины, то таковую в последние годы уже никто не отрицает. К л а с о н,

3

Клеве фон Эйлер,* Э р л и х,

5

Ш в а л ь б е, П р и н г с ге й м

6

и

другие

авто !ы достаточно мотивированно указывали на эту связь (см. выше, стр. 161)

Вислиценус в 1933 г. т >кже формулировал схемы образования из фрук-

тозы ароматических веществ, служащих первой ступенью при формировании

лигнина.

Образование ароматического лигнина из углеводов представлялось

в

результат- физиологических процессов, протекающих в растущем дереве

под влиянием катализаторов.

В отношении .вторичных', технических лигнинов, получаемых кяк

отходы при гидролизе др.вгеины, при варке сульфитной и нат. онной цел-

люлозы, можно сказать, что изучение их

будет

продолжаться на той базе,

которую постепенно подводят для этих технических продуктов исследова-

ния

Фремденберга и

других

ведущих в этой области авторов. Эти лиг-

нины

нельзя отождествлять с природным и реакционноспособным лигнином,

находящимся в древесине. Вторичные же, выделенные кислыми или щелоч-

Наши

опыты показывают весьма медленное раствор' ние и гидролиз

ЧИСТОЙ

хлопковой целлюлозы в

42°/о

соляной кислоте при —10°. Даже по

"51Г!"

ИИ

и ,,

часов часть

сетчатки способна высаживаться водою из

раствора, п. f-j.

"Freudenberg, Sohns, Ber. 66 262 (1933).

3

Klason, Berichte, 63, 1548 (1930).

<Cleve von Eu

1

er — цитир. выше,

"thru

,-h, Cellulosechemie, И 140, 161 (1930).

6

P r i n g s h e i m, Die Polysaccharide, 124 (1931).

ными

методами лигнины, полученные при высоких температурах, конечно,

в

той или иной степени являются отягощенными гумифицированными

углеводами, отчасти также и те препараты, которые мы обычно выделяем

в

лабораторных условиях действием концентрированных кислот.

Подводя итог работам разных авторов по изучению

строения

лигнина* должно прежде всего отметить, что они

пользовались лигнинами, выделенными различными мето-

дами, причем в процессах выделения имели место более

или

менее существенные изменения лигнина. Этими изме-

нениями

объясняются разноречия отдельных авторов о на-

хождении или отсутствии свободных фенольных гидрокси-

лов в лигнине, разнообразие результатов элементарных

анализов

и т. п. В настоящее время не

существует

метода

выделения лигнина в его природном виде.

Сравнивая

в основных

чертах

различные схемы строе-

ния

лигнина, предложенные разными авторами, мы не можем

согласиться с предположением Класона о том, что лиг-

нин

представляет собою полимеризованный тримерный

кони-

фериловый

альдегид.

[С

в

Н

3

(СН = СН — СНО) (ОСН

3

)

(ОН)]

3

или соответству-

ющий

насыщенный альдегид.

Не

говоря об ограниченности размеров молекул подоб-

ных соединений, способ уплотнения отдельных молекул по

типу ацеталей (см. выше стр. 157) не отвечает действи-

тельной устойчивости лигнина по отношению к кислотам.

Карбонильные

альдегидные группы принимаются Кла-

соном

в лигнине, отчасти, на основании легкого отщеп-

ления

части сернистой кислоты, присоединенной к лигнину

в

процессе сульфитной варки, но новейшие работы X е г-

глунда

указывают, что легкоотщепляемая сернистая ки-

слота в сульфитном щелоке по всей видимости присоеди-

нена

не к лигнину, а к карбонильным группам Сахаров (см.

главу

о сульфитном способе делигнификации древесины).*

Кроме

того, в формулах Класона все гидроксилы лигнина

имеют фенольный характер, что также не отвечает действи-

тельности. За Класоном остается, однако большая за-

слуга

в том отношении, что он первый указал на родствен-

ную связь

между

конифериловым спиртом и лигнином и про-

извел много наблюдений над свойствами лигнина сульфит-

ных и натронных щелоков.

1

Ряд работ невключенных в эту

главу,

упомянут в статье по

химии

лигнина

М Phillips, Chemical

Revieus

(1934), где дана весьма подробная

сводка литературы, заключающая свыше

трехсот

статей. О роли

лигнина

в

образовании каменных

углей

и торфа см. в книге Н. А. Оря о в а,

.ОчерКИ

ПО ХИМИИ

УГЛЯ"

(1934).

--«-тга

» Вопрос о карбонильных группах лигнина Хегглундом

считается

спорным.

См. Cellulosechemie, 11, 30 (1930).

13

дремоины.

194

Химия

древесины

Лигнин

195

Что касается присутствия в природном лигнине ненасы-

щенной

группы глюкаля, как это было высказано В. Фук-

сом,

на основании опытов окисления древесины надбен-

зойной

кислотой?, то это обстоятельство пока недостаточно

было подвергнуто проверке другими исследователями.

ФРейденберг считает, что выделенный им с помощью

Швейцерова

реактива и 1% горячей серной кислоты, лиг-

нин

не содержит

углеводов

и больших количеств двойных

связей.

К ю р ш н е р высказался против гипотезы Фукса.

В своей монографии:

„Таннин,

целлюлоза и лигнин"

(1933 г.) Фрейденберг привел разные варианты

структурных формул (схем), подобных формулам лигнина

на

стр. 171 и 172, удовлетворительно объясняющих бро-

мирование,

нитрование и меркурирование ядер, (см. стр. 174),

получение уксусной кислоты при окислении и более легкое

отщепление части метоксилов. Структурные схемы Фрей-

денберга приводят к образованию высокомолекулярных

продуктов при восстановлении лигнина йодистым водоро-

дом и содержат все необходимые типичные группы. В основу

схем

Фрейденберга положен принцип конденсации

и

образования высокомолекулярного лигнина из более про-

стых структурных единиц.

Пользуясь аналогией с таннином, не являющимся инди-

видуальным веществом, но смесью весьма близких веществ,

построенных по одной и той же

схеме

(см. стр.206), Фрей-

денберг считает, что при образовании лигнина принцип

конденсации

до известной степени варьирует и высказывает

убеждение, что лигнин точно также является смесью весьма

близких

между

собой веществ. В своей монографии он

приводит ряд вариантов, допуская также известные изме-

нения

в составе основного вещества, из которого построен

лигнин,

например,

С,Н

8

(СНОН-СНОН

—

СН

2

ОН)(ОСН

8

)-(ОН),

или

С

6

Н

3

(СНОН

—СН

2

—СНО)-(ОСН

3

)(ОН)

и т. п.

Строение лигнина по его мнению настолько же трудно

изучать на основании продуктов его расщепления, насколько

трудно это было бы сделать для бакелита, представляю-

щего продукт произвольной и варьирующей конденсации

фенола

с формальдегидом в котором первоначально обра-

у*Т"*

Н ПН

зующиеся группы

CH

2

<TQC

|J » путем дальнейшей кон-

денсации

с формальдегидом образуют более сложные и

разнообразные продукты.

Существенным вопросом при оценке различных гипо-

тез о строении лигнина является признание или непри-

знание

в его молекуле центрального ядра из конденсиро-

ванных колец пиренового или трифениленового типа, как

это

выставляют в своих схематических формулах В. Ф у к с

и

Ш р а у т. О существовании конденсированных кольчатых

систем больше всего приходится судить по продуктам

осторожного окисления лигнина, среди которых была

найдены

Фишером и Шрадером, а также Горном,

г

бензолкарбоновые кислоты типа меллитовой кислоты.

Наиболее достоверные данные Горна однако указы-

вают, что при окислении азотной кислотой лигнина, полу-

ченного при помощи пересыщенной соляной кислоты,

образуется всего лишь 0,6% меллитовой кислоты С

6

(СООН)

6

.

Фрейденберг вычисляет, что для образования такого

количества меллитовой кислоты из 300 бензольных ядер

только одно должно превратиться в С

е

(СООН)

в

.

Мы

поэтому

будем

пока опираться на структурные

схемы Фрейденберга для суждения о строении лигнина.

Необходимо однако отметить, что в 1933 г. Фрейден-

берг продолжал вводить постепенные усложнения в свою

цепевидную формулу строения лигнина и в частности ука-

зал на возможность сочетания основных цепей с боковыми

комплексами

бензофурана или бензопирона (см. выше,

стр. 173).

О.

Horn,

Brennstoffchemie,

Ni> 18

^1929).

13*

ГЛАВА

ДЕВЯТАЯ

ДУБИЛЬНЫЕ

ВЕЩЕСТВА

Дубильные

вещества

197

Растительные дубильные вещества представляют собой

соединения,

весьма разнообразные по своему химическому

составу, но в основном являющиеся производными много-

атомных фенолов. Главное свойство

всех

дубильных

веществ или таннидов — это их способность превращать

шкуры животных (голье) в кожу. Это значит, что рядом

физических

и химических процессов, танниды, соединяясь

с белковыми веществами шкуры, изменяют ее первоначаль-

ные

свойства, сообщая ей эластичность, стойкость к воде

и

сопротивляемость к гниению. Затем все дубильные

вещества характеризуются еще следующими общими

свойствами:

1) легко растворяются в воде, а также в спирте,

ацетоне,

пиридине и уксусно-этиловом эфире;

2) обладают терпким и вяжущим вкусом;

3) осаждаются из водных растворов растворами клея

или

желатины;

4) осаждаются из водных растворов солями тяжелых

металлов;

5)

дают

цветные реакции с солями железа;

6) легко окисляются (даже кислородом

воздуха

в

щелочной среде).

Обычно дубильные вещества выделяются из расти-

тельных тканей путем экстрагирования водой, но при этом

в

водный раствор переходят и

другие

вещества, как на-

пример,

сахара и т. п. Последние вещества не обладают

основным

свойством таннидов —

дубить

кожу — и поэтому

обозначаются общим названием — не дубильных веществ,

или

не таннидов.

Дубильные вещества широко распространены в расти-

тельном мире. Они содержатся в больших или меньших

количествах, почти во

всех

видах растений. В низших

растениях, к каким относятся водоросли, лишайники, мхи

и

грибы, таннидов очень мало. Например в грибах (Poly-

poreen) по данным Науманна

1

в среднем содержится

около

0,3% дубильных веществ. В некоторых видах

папортников

их количество достигает до 10%. Из высших

растений — травы и лилейные почти совсем не содержат

таннидов.

Из голосемянных например сосна и ель содер-

жат в древесине малые количества дубильных веществ.

В коре многих хвойных количество дубителей довольно

значительно. Наиболее богатые ими растения относятся

к

разделу двудольных.

2

Относительно распространения таннидоносных расте-

ний

по земному шару нужно отметить, что оно столь же

разнообразно,

как разнообразны сами растения. Наилучше

изучены в этом отношении —

Индия,

в которой насчиты-

вается 68 видов их, Европа с 40 видами, Австралия —

22 вида и Северная Америка—16 видов по данным Сток-

бергера. Как видно из этих данных, наибольшее

количество растений, содержащих дубильные вещества,

произрастает в тропиках.

По

Клеркеру

3

дубильные вещества находятся уже

в

клетках меристемы или эмбриональной ткани (почка,

кончик

корня и т. п.). Они являются продуктом жизнедея-

тельности протоплазмы и содержатся в клеточном соке

в

растворенном состоянии или выделяются из раствора

ввиде маслообразных капель. После отмирания клеток,

дубильные вещества или остаются в полостях клеток

ввиде аморфных масс, или пропитывают клеточные обо-

лочки.

4

Физиологическая роль дубильных веществ в расте-

ниях

окончательно не установлена. Многочисленные авторы,

изучавшие этот вопрос, приписывали им разное значение.

Гардинер

6

считал например дубильные вещества за

конечные

продукты обмена веществ или за отбросы.

Вестермайер

5

наоборот приписывал им активную роль

в

обмене веществ. Гартиг

7

даже

считал их за органи-

зованные,

резервные вещества. Шталь

8

полагал, что

дубильные вещества являются антисептиками при поране-

ниях

и гниениях, а также защищают растения от поедания

их насекомыми и животными. Сопоставляя весьма разно-

речивые мнения Деккер

9

делает

вывод, что дубильные

1

О. N а и ш а п п. Bot.

Zentnlbl.

65, 254 (1896) Цит. по F. С г а р е к,

Biochemie

der

Pflanzen,

В. II, стр. 505.

1

Г.

Гнами,

Дубильные

вещества

и

дубильные

материалы,

стр. 23

(1927).

3

J.

Klercker,

Цитировано

по F. С г а р е к,

Biochemie

der

Pflan-

zen, В. Ш, стр. 521.

* Л. А.

Иванов,

Анатомия

растений,

стр. 69—70 (1931).

', «, ',

8

Цитировано

по F.

Czape

к.

Biocherr>ie

der

Pflanzen.

В. Ш, стр. 516, 517, 516 и 520.

»

Dekker,

Die

Gerbstoffe,

стр. 291.

398

Химия

древесины

Дубильные

вещества

199

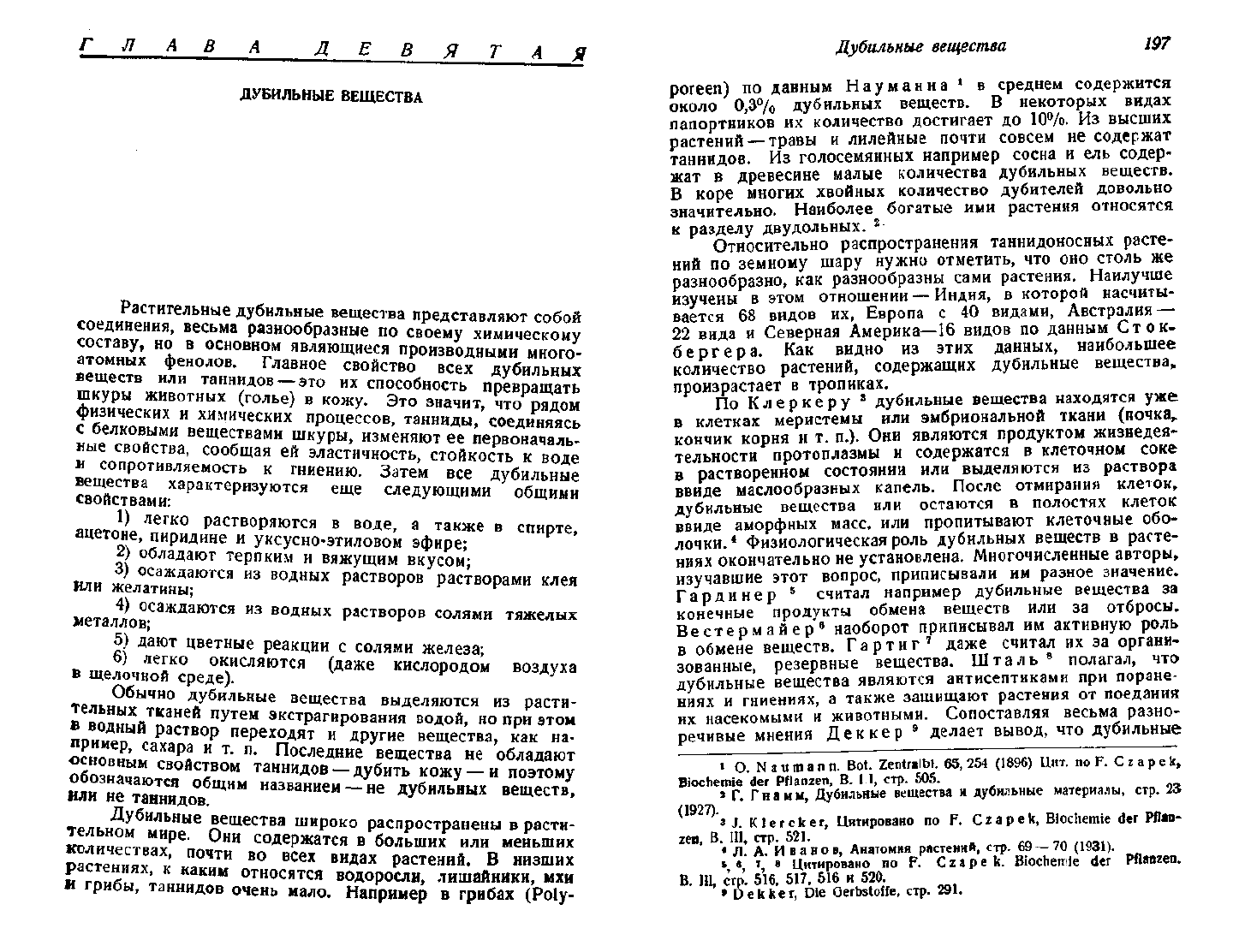

вещества

могут

исполнять различные функции, смотря по

тому, чего

требуют

условия жизни растения.

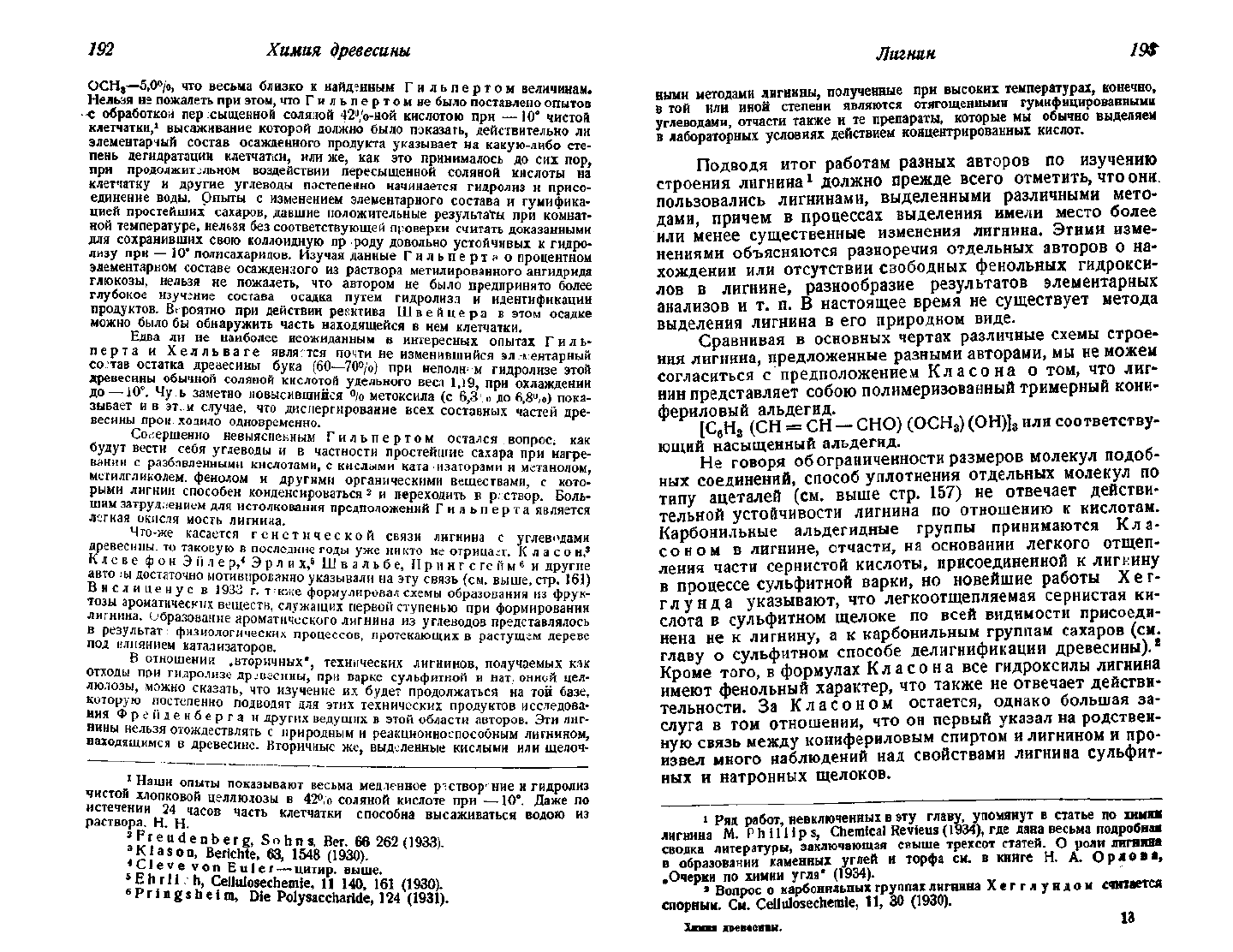

Таблица

49

Название

растений

Бадан

(Saxifraga cras-

siiolia)

Таран

(Polygonum al-

pinum)

Мангрова (Rhlzophora]

Ель

(Picea) . . .

Сосна

(Pinus

silvestris

H(S'

Орган, со-

держ. ду-

бильн. вещ.

()

Дуб (Quercus) . . .

Каштан

(Castania

vesca)

Каштан

(Castania

vesca)

Дуб (Quercus) ....

Квебрахо (Quebra-

cho

Colorado) . . .

Сумах сицилийский

(Rhus

cotinus coriara

Бадан

(Saxifraga cras-

sifolia)

Диви-диви (Caesal-

pina

brevifolia)

. .

Алгаробилла (Caesal-

pina coriaria) . . .

Миробаланы

(Termi-

nalia chebula) . .

Валонея (Quercus ae-

gulop Volonia) . .

Кноперсы

(Quercus

pedunculata) . . .

Чернильные

орешки

китайские

(Rhus se-

mialata) ...

корень

корень

кора

кора

кора

кора

кора

кора

древесина

древесина

древесина

листья

листья

Распростране-

Пределы

колебания

о

таннидов

Я

5

о.

и

СЙ

о

е*

Я

X

сЗ

Н

.

«

s я

<ц

Q.OJ

СССР

Сибирь

С

СР

Туркестан

Африка

Австралия

СССР

Ь'вропа

СССР

СССР

СССР

СССР

Кавказ

;

Кавказ

СССР

Южн.

Америка

Европа

СССР

плоды | Южн. Амер.

;

Ср. \', Южн.

плоды | Америка

Индия

Европа

Малая

Азия

Европа

гяллы на |Китай, Япония,

листьях 1 Северн.

Индия

плоды

чашечки

плодов

галлы на

плодах

i

от

15—27

!

13—36

28—48

5—16

5—18

2—12

5—16

5—7

16-28

25—32

15—21

30-50

35—52

21—44

17—40

19—40

21

22

34,5

10

10,5

8

9

10,9

6,8

20,8

!

18

|

41,5

!

i

43

;зо

1

32,2

;зо

до 77 I 65

19

14,5

10,5

6,5

8,0

1.6

1,6

12

20

18

20

18

8,3

7.5

И.

А. Соловьев нашел в различных разновидностях ив Север-

ного края следующие количества дубильных веществ:

Salix

triandra

nigricans

cinerea

.

pentandra

„ gmelini

.

phylicifolia

от 6,1 до

.

П,0 ,

.

Ю,5 ,

.

9,6 .

.

9,4 .

.

9,9 .

9,6o/o

14,7.

16,1.

П,9.

13,6.

14,9.

Дубильные вещества встречаются во всех органах ра-

стений: в корнях, в древесине, в коре, в листьях, в плодах

(о

цветах данных не имеется) и в галлах, которые предста-

вляют собой патологические разращения тканей в местах

укуса насекомых (орехотворки).

В вышеуказанной таблице 49 приведены количествен-

ные содержания дубильных веществ в наиболее известных

и

распространенных растениях, в том числе и древесных

породах.

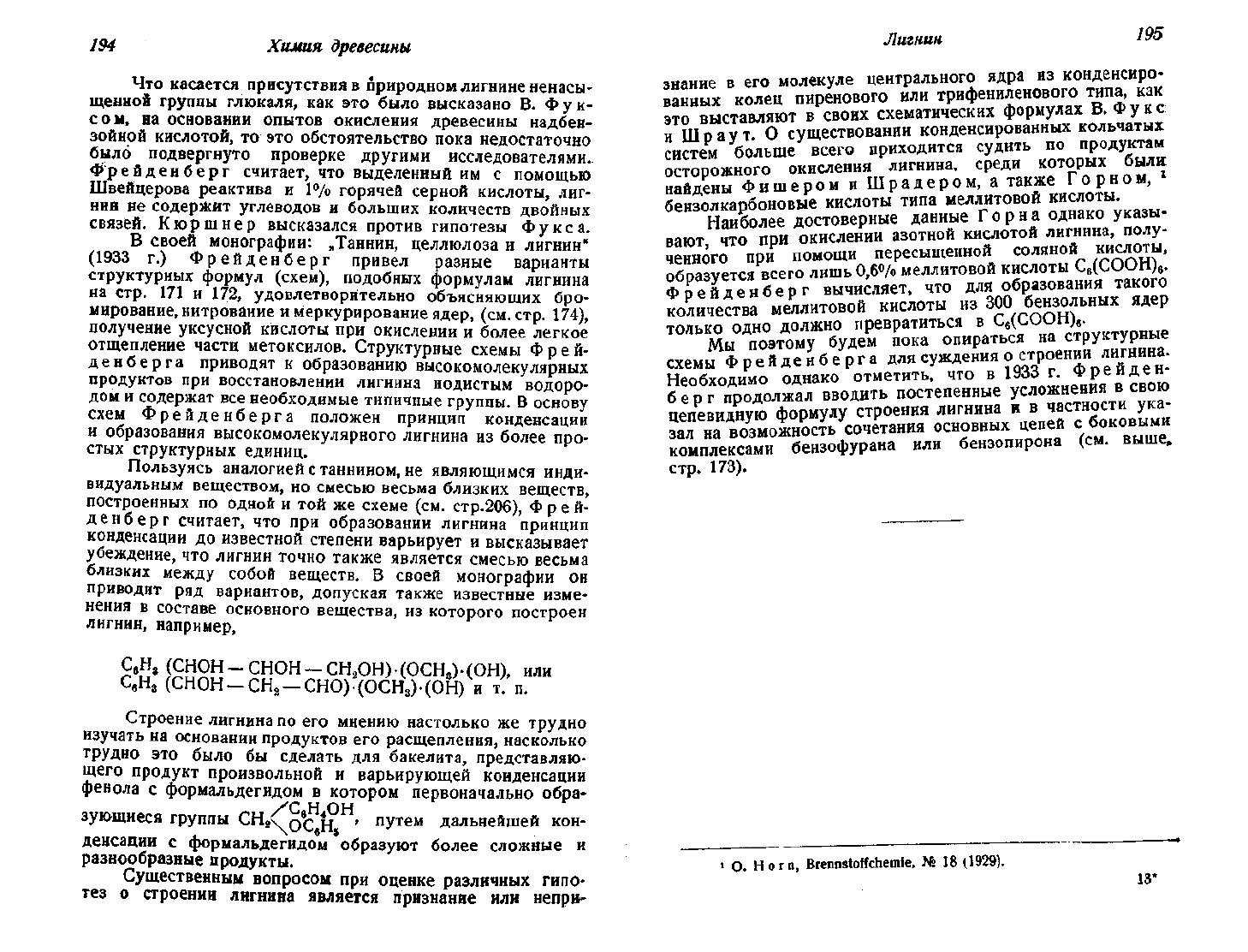

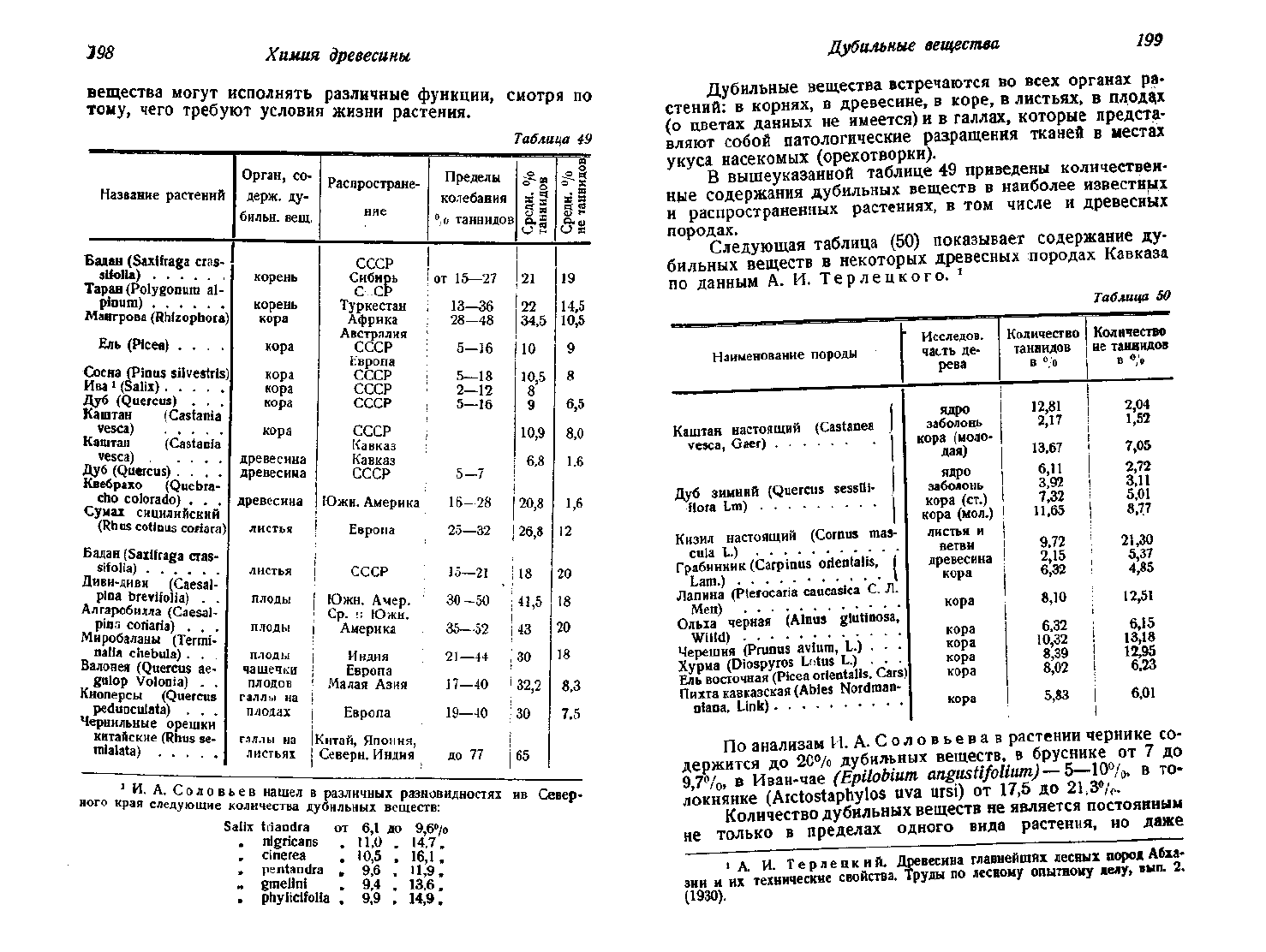

Следующая таблица (50) показывает содержание ду-

бильных веществ в некоторых древесных породах Кавказа

по

данным А. И. Терлецкого. *

Таблица

50

Каштан

настоящий

(Castanea

vesca,

Qaer)

Дуб зимний (Quercus

sessfli-

flora Lm) • • •

Кизил

настоящий

(Cornus

mas-

cula

L.)

Грабинник

(Carpinus

orlentalis,

j

Lam.) \

Лапина (Pterocaria caucasica С. Л.

Мец)

Ольха черная (Alnus glutinosa,

Willd)

Черешня (Prunus avium, L.) . . .

Хурма

(Diospyros Lntus L.) . . .

Ель восточная

(Picea

orlentalis, Cars

Пихта

кавказская (Abies Notdman-

nlana, Link)

ядро

заболонь

кора

(моло-

дая)

ядро

заболонь

кора

(ст.)

кора

(мол.)

листья и

ветви

древесина

кора

кора

кора

кора

кора

кора

кора

12,81

2,17

13.67

6,11

3,92

7.32

11,65

9.72

2,15

6,32

8,10

6,32

10,32

8,39

8,02

5,83

2,04

1,52

7,05

2,72

3,11

5,01

8,77

21,30

5,37

4,85

12,51

6,15

13,18

12,95

6,23

6,01

По

анализам И. А. Соловьевав растении чернике со-

держится до

2С°/о

дубильных веществ, в бруснике от 7 до

9,7%, в Иван-чае

(ЕрпоЪшт

angustifolium)

—

5—10%,

в то-

локнянке

(Arctostaphylos uva ursi) от 17,5 до 21,3%.

Количество дубильных веществ не является постоянным

не только в пределах одного вида растения, но даже

1

А. И. Т е р л е ц к и й. Древесина главнейших лесных пород Абха-

зии и их технические свойства. Труды по лесному опытному делу, вып. 2.

(1930).