Марков А.П. Проектирование маркетинговых коммуникаций. Учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

случае человек или социальная группа, являясь носителями этих проблем,

не всегда ощущает несоответствие или неблагополучие как проблему), то

личностные проблемы – это характеристика ситуации прежде всего со

стороны той социальной группы, которой будет адресован проект, а уж

потом – со стороны проектировщика. Идентификация личностных

проблем имеет особую значимость, ибо они во многом являются

источником поведенческой мотивации. Сложность состоит в понимании и

формулировке проблем, носителем которых выступает аудитория проекта,

причем, тех, решение которых входит в зону профессиональной

компетенции специалиста.

Проблемы всех трех групп связаны между собой: нерешенность

социально–культурных проблем усиливает остроту личностной

проблематики (например, отсутствие условий для профессионального

самоопределения, для развития молодых дарований и др.). И наоборот,

«точки напряжения» в субъективной плоскости ведут к трансформации

личностных проблем в социально значимые проблемные ситуации:

социально–психологическое аутсайдерство – в рост преступности,

отсутствие условий для этнокультурного самоопределения – в

межэтнические конфликты. Следовательно, в зависимости от точки отсчета

та или иная группа проблем может выступать и как причина, и как

следствие

1

.

Четвертое основание: классификация по радиусу действия

(локализации). Она дает проблемы общенациональные; региональные;

территориальные, характерные только для данного города, района;

проблемы конкретной социальной общности или группы населения;

проблемы учреждения, организации (отраслевые проблемы). Масштаб

проблем определяет: радиус проекта (общесоциальные проблемы

решаются в рамках федеральных программ развития культуры, туризма;

территориальные проблемы актуализируют региональные программы и

т.д.), а также его временной характер.

1

Формулировка как личностных, так и социально–культурных проблем

представляет трудность, ибо требует целого комплекса знаний и соответствующей

подготовки: культурологической, социально–психологической и др. Приведем пример

типичных личностных проблем: одиночество, отсутствие круга друзей, невозможность

принадлежать к значимой группе; отверженность, непризнание ближайшим

окружением (аутсайдерство); отсутствии понимания, эмоциональной поддержки,

чуткости, внимания со стороны близких, значимого окружения; неудовлетворенность

сферой интимно–личностных отношений; потеря авторитета, невозможность влиять на

других; социальная незащищенность личности; ощущение личностной

несостоятельности, собственной ненужности, сомнения в личностной ценности;

трудности в общении; невозможность реализовать себя в рамках семейных ролей;

кризис (утрата) идентичности (невозможность отождествить себя с определенной

этнокультурной, профессиональной, социальной, духовной общностью); комплекс

неполноценности (низкая самооценка, неуверенность в себе; робость, боязнь быть

отвергнутым, потеря самоуважения); чувство беспомощности (неуверенность в

завтрашнем дне, тревога, безнадежность.

81

3 шаг: ранжирование проблем (по степени их актуальности) с

последующим выбором тех, решение которых признается как

первоочередное и возможное (с учетом имеющихся ресурсов). В качестве

критериев оценки значимости проблемы можно рассматривать следующие

характеристики:

личностная значимость (плоскость субъективного восприятия) или

актуальность с точки зрения функционирования организации;

степень социальной значимости (т.е. возможность перерождения

проблемы в зону масштабной напряженности);

радиус действия, масштаб проблемы;

динамика проблемной ситуации (тенденции сохранения или

изменения, роста или сокращения проблематизирующих фактов и

явлений).

4 шаг: установление причинно–следственной зависимости – из

группы актуальных проблем составляются своеобразные модули,

содержащие проблемы–причины и проблемы–следствия. В дальнейшем на

их основе формулируются цели и задачи проекта.

5 шаг: позиционирование проблем, т.е. определение тех социальных

субъектов и сил, которые являются носителями данных проблем или

заинтересованы в их решении. На материале данной операции

определяются: целевые и контактные группы, составляющие аудиторию

любого проекта; ресурсы проектных решений (в том числе социальные

силы, заинтересованные в решении проблем или поддержке проекта);

потенциальные исполнители проекта.

ПРАКТИКУМ

Практическое задание № 1. На основе установления причинно–

следственной связи обосновать цель и задачи проекта, решающего

обозначенные ниже проблемы:

1. Несформированность профессиональной этики работников

туристской отрасли.

2. Утрата историко–культурного своеобразия и уникальности

территорий российских регионов и снижение их туристской

привлекательности.

3. Низкая эффективность рекламной деятельности в решении задач,

связанных с формированием образа СПб и России как страны,

благоприятной для туризма.

4. Неблагоприятная социально–политическая ситуация,

отпугивающая зарубежных туристов (рост преступности, этнические

конфликты).

5. Отсутствие у иностранцев информации о туристских ресурсах

города (в частности, о нетрадиционных аспектах туристской

привлекательности России и СПб)

82

6. Отсутствие постоянных каналов и форм связи с зарубежными

фирмами–партнерами.

7. Отпугивающий туристов имидж города (и страны в целом) как

криминальной столицы России.

8. Несоответствие материальной базы туризма международным

стандартам.

9. Низкие темпы роста въездного туризма.

10. Неразвитость инфраструктуры спорта, туризма и отдыха

(отсутствие туристских маршрутов, баз отдыха).

Практическое задание № 2.

В каждом из предложенных ниже блоков:

1) установить причинно–следственную связь между проблемами;

2) определить аудиторию проекта (социальную категорию –

носителя проблем);

3) сформулировать цель и задачи проекта;

4) обосновать замысел проектного решения.

1 блок

1. Экспансия (с помощью СМИ) молодежных кумиров,

персонифицирующих асоциальные образ жизни и систему ценностей.

2. Субъективно высокая значимость личностных проблем.

3. Кризис смысла жизни в подростковом возрасте.

4. Отсутствие условия для самореализации и признания со стороны

значимого социального окружения.

5. Утрата молодым поколением романтических идеалов и ценностей

любви, дружбы, служения, справедливости.

6. Невостребованность духовных лидеров отечественной истории,

способных оптимизировать сегодняшнее состояние общественного сознания.

7. Деформация морально–нравственного облика значительной части

молодежи.

2 блок

1. Социальная и личностная незащищенность личности.

2. Неудовлетворенность социальным статусом (чувство личностной

несостоятельности, собственной ненужности).

3. Невостребованность личностного потенциала.

4. Неуверенность в завтрашнем дне.

5. Потеря авторитета, невозможность влиять на других.

6. Кризис ценностей и смысла жизни в связи с утратой социального

статуса.

7. Неудовлетворенность сферой межличностных отношений (сужение

сферы социальных контактов и круга общения).

3 блок

1. Отсутствие понимания, эмоциональной поддержки, чуткости, внимания

со стороны родителей, взрослых, значимого окружения.

2. Одиночество, отсутствие круга друзей, общения.

83

3. Непризнание ближайшим окружением.

4. Низкая самооценка, неуверенность в себе, ощущение личностной

несостоятельности (комплекс неполноценности).

5. Отверженность, аутсайдерство (низкий социальный статус).

6. Отсутствие условий для признания и самоутверждения в системе

социальных коммуникаций.

4 блок

1. Невозможность отождествить себя с определенной культурно–

этнической, профессиональной, социальной, духовной общностью.

2. Усиление конфликтности между субкультурами различных возрастных

и социальных групп населения (конфликт ценностей);

3. Негативные этнические стереотипы и национальные предрассудки.

4. Рост социальной и межэтнической напряженности.

5. Отсутствие условий для национально–культурной идентичности

представителей групп национальных меньшинств и лиц некоренной

национальности.

6. Взаимонепонимание и неприятие этнокультурных различий,

провоцирующее межнациональные конфликты, усиливающее социальную

напряженность.

7. Неуважение культурных ценностей и святынь других народов, этносов.

8. Комплекс национально–культурной неполноценности.

9. Национально–культурная неадаптированность, формирующая чувство

временщика, снижающая общие параметры жизнедеятельности.

Практическое задание № 3.

Ранжировать и позиционировать предложенные ниже проблемы

(обосновать в каждой группе три наиболее значимые проблемы,

определить их носителя, а также те социальные силы, которые могут быть

заинтересованы в их решении).

После выполнения задания – доклады команд с последующей

дискуссией.

Проблемы сохранения историко–культурного наследия

1. Нигилизм по отношению к историческому прошлому.

2. Утрата исторической преемственности духовно–нравственных идеалов,

чувства духовной самобытности российской культуры.

3. Отсутствие интереса к культурному наследию, равнодушие к истории

“малой Родины”, к национальным формам культурного творчества.

4. Утрата историко–культурного своеобразия и уникальности территорий.

5. Отсутствие преемственности в передаче культурных традиций

(ценностей, норм, ремесел, обрядов, праздников, бытовых форм культуры).

6. Разрушение системы патриотического воспитания.

7. Утрата традиций и ценностей служения Родине, Отечеству.

Социальные проблемы населения

1. Социально–культурная неадаптированность, вызванная разрушением

привычной социально–психологической среды существования.

84

2. Утрата смысла жизни, духовный кризис у значительной части

населения (пожилые, интеллигенция, безработные и т.д.).

3. Рост социальной напряженности и усиление конфликтности среди

населения (между различными возрастными, социальными и этническими

группами населения).

4. Отсутствие условий и перспектив для профессионального

самоопределения (для лиц, вынужденных сменить сферу деятельности –

безработные, бывшие военнослужащие, для инвалидов, молодежи – в связи с

коммерциализацией образования)

5. Профессиональная дезориентация подростков и молодежи (деформация

мотивов получения образования – престиж, статус, диплом; смещение интереса

в сферу обслуживания, посреднической деятельности и т.д.).

6. Криминализация населения, рост преступности.

Проблемы нравственного воспитания

1. Дефицит милосердия (рост агрессивности, ожесточенности по

отношению к другому человеку, равнодушие к инвалидам, больным, одиноким,

лицам, нуждающимся в защите и помощи).

2. Разрушение духовно–нравственного климата семьи (увеличение

количества разводов, жестокость родителей, взаимонепонимание “отцов” и

“детей”, утрата чувства долга по отношению к своим родителям и увеличение

числа престарелых людей, сдаваемых своими детьми на попечение государства и

т.д.).

3. Снижение культуры взаимоотношений (хамство, грубость).

4. Неразвитость качеств и способностей к сопереживанию, сочувствию

(особенно у подростков).

5. Утрата молодым поколением романтических идеалов и ценностей

любви, служения, справедливости.

6. Экспансия (средствами массовой информации) молодежных кумиров,

несущих антисоциальные образ жизни и систему ценностей.

7. Утрата ценности труда как смысла жизни, способа самореализации

и социального призвания.

Практическое задание № 4.

1 этап: Выполнить контент–анализ нескольких статей, посвященных

одной группе проблем (задание выполняется индивидуально).

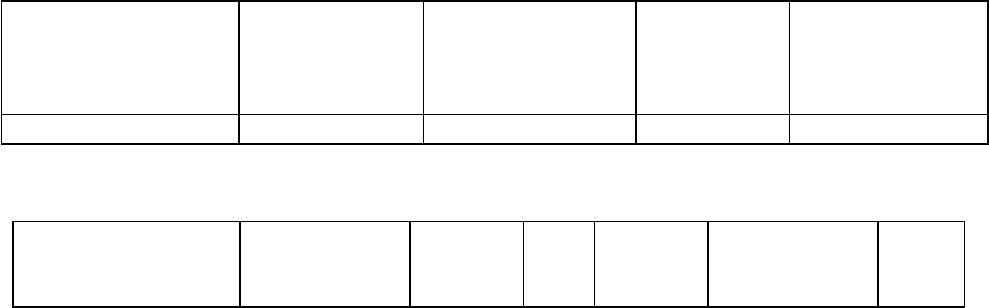

Схема контент–анализа:

Содержание

проблем и их

причинно–

следственная связь

Носитель и

субъект

восприятия

Вид проблем (по

элементам

ситуации)

Область

проблемати

ки

Проектное

решение

(или ресурсы)

1 2 3 4 5

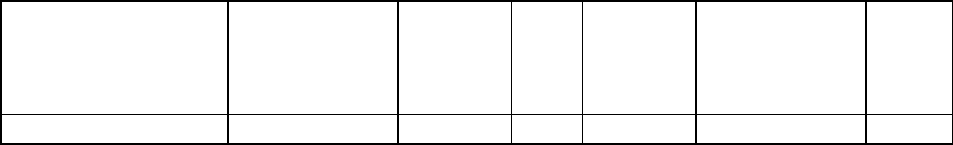

2 этап: Обосновать вариант проектного решения наиболее

актуальных проблем по следующей структуре:

Содержание

проблем, их

актуальность,

Позициониров

ание

проблемы

Аудитор

ия

проекта

Цели

и

задач

Идея

проекта

(замысел

Партнеры и

социальные

силы

Источ

ники

финан

85

причинно–

следственная связь

(носитель и

субъект

восприятия)

и ) поддержки

(заинтересован

ные в

реализации)

сирова

ния

1 2 3 4 5 6 7

86

4.2. ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФОРМИРОВАНИЯ

АУДИТОРИИ ПРОЕКТА

В процессе анализа ситуации возможны два варианта.

Проектировщику удается определить или идентифицировать те

социальные категории и группы, которые выступают источником и

носителем проблем – в дальнейшем они войдут в состав аудитории проекта

(эта ситуация типична для проектирования маркетинговых коммуникаций

в тех сферах бизнеса, в которых предложение не превышает спрос).

Из реальных социальных групп нет той, которая соответствовала

бы критериям нормативности и оптимальности. В таком случае аудиторию

необходимо сформировать – предварительно обосновать ее нормативные

параметры, а затем продумать мероприятия, способные скорректировать

или даже изменить ценности и поведение определенного сегмента в

желаемом (для заказчика, инициатора, коммуникатора, проектировщика)

направлении. Модификация сегмента происходит путем продвижения в

системе маркетинговой коммуникации образа «идеальной группы»,

привлекательность которой обеспечивается ее выигрышным

позиционированием – она наделяется высоким социальным статусом и

культурно–символическим капиталом, которые персонифицируются

соответствующим и значимым для сегмента образом известной личности

1

.

В определенном смысле аудитория любого проекта создается,

формируется, а ее нормативные параметры фиксируются на этапе

целеполагания.

Выявление и характеристика аудитории проекта – важнейший этап

проектирования, который важен не только для рекламной кампании или

PR–мероприятия, но и для любой маркетинговой акции, где уже на уровне

проектного обоснования необходимо дифференцировать участников и

продумать пакет мероприятий для различных категорий.

2

На данном этапе

необходимо определить как целевую аудиторию, так и возможные (а для

привлечения ресурсов – необходимые) контактные группы – те социальные

силы, которые могут быть заинтересованы в осуществлении проекта или

решении тех проблем, которые лежат в его основе

3

.

1

В данном случае используется комплекс специальных методов создания

аудитории, который входит в компетенцию технологии категоризации (см. раздел

4.2.8. «Технология формирования нормативных параметров аудитории»).

2

Например, для массового праздника это могут быть выставка–музей, шоу,

дискотека, встреча с любимым актером, различные конкурсы, если праздник

тематический – то пресс–конференции, семинары и т.д.). Типичные участники

праздника: дети, молодежь, туристы, пожилые, гости (важная категория для

осущесвления рекламных задач, получения прибыли). Причем, внутри каждой

категории следует вычленить более узкие сегменты.

3

Ситуация для обсуждения: для участия в празднике надо подобрать нужных с

точки зрения маркетинговых целей гостей.

Вопрос: по каким критериям их следует отбирать?

Ответ: нужны гости, заинтересованные в саморекламе и способные:

обеспечить позитивный имидж акции и ее инициаторов (за счет ассоциативного

87

Задача проектировщика на данном этапе состоит в том, чтобы по

итогам сегментирования определить и всесторонне охарактеризовать

целевые и контактные группы, составляющие аудиторию проекта, т.е.

выявить источник потребительской мотивации аудитории, четко

отрефлексировать: кому и что следует адресовать и как это сделать

максимально эффективно. Для этого необходимо учесть основные

параметры, характеризующие специфику каждого составляющего

аудиторию проекта сегмента, а именно:

• проблемы, носителем которых является данная общность;

• социально–психологические и культурные особенности (ценности,

нравы, обычаи, традиции), регулирующие поведение и социальное

взаимодействие в общности;

• ресурсы, которые можно задействовать в ходе реализации проекта.

Значимость последних определяется видом проектирования – для

рекламных кампаний это может быть материальное положение

потенциальной аудитории, наличная потребительская мотивация; для

ПР–коммуникаций – статусный или культурно–символический капитал;

для социальных проектов – знания, умения и навыки, которыми владеют

члены общности и которые могут быть использованы в качестве средства

разрешения проблемной ситуации.

4.2.1. ЭТАПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АУДИТОРИИ ПРОЕКТА

1. Классификация социальной среды (реального и потенциального

рынка спроса) на однородные группы по определенным признакам

(географическим, социально–демографическим, психолого–

поведенческим, социально–культурным, экономическим и т.д.).

2. Предварительное определение целевой аудитории и контактных

групп. В качестве аудитории на данном этапе рассматривается некоторая

совокупность реальных или потенциальных потребителей, проявляющих

сходные черты потребительского поведения и характеризующихся

одинаковой реакцией на маркетинговые мероприятия. Контактные группы

– это различные социальные субъекты и силы, которые могут иметь

заинтересованное отношение к предполагаемому проекту или к решаемой

в рамках проекта проблеме.

Критерии определения целевой аудитории:

в ее состав включаются те социальные группы и категории

населения, которые являются носителем проблем, решаемых в рамках

престижа); привлечь внимание СМИ (а это, как известно, хорошая бесплатная

реклама). Для усиления мотивации гостей в структуре акции необходимо

предусмотреть события, позволяющие гостям позиционировать себя по отношению к

широкой общественности. Например, на Олимпийских Играх ритуал представления

гостей длится несколько часов, но это оформлено так, что публика не теряет интерес на

протяжении нескольких часов.

88

проекта (как правило, по такой логике формируется аудитория социальных

проектов);

аудитория – это социальные группы и силы, выступающие

источником проблем инициатора проекта, т.е. проблемы данной

организации или физического лица возникали в результате действия

определенной группы лиц или отсутствия таких действий (например,

негативное общественное мнение по отношению к фирме–производителю,

отсутствие спроса на те или иные услуги);

аудитория – это обладатель ресурсов, необходимых для решения

проблем, т.е. по данному критерию мы рассматриваем в качестве

составляющей аудитории проекта те социальные группы, организации и

лица, которые имеют средства для демонстрации нужной интенсивности и

качества потребительского поведения, обладают необходимым для

формирования имиджа социально–статусным и культурно–символическим

капиталом и т.д.

1

3. Выявление контактных групп – различных социальных сил и

субъектов, имеющих ресурсы и заинтересованное отношение к проблеме.

Причем, заинтересованность может быть связана, во–первых, с решением

актуальной для общества проблемы (такая мотивация типична для

государственных структур, которые должны рассматривать в качестве

партнеров инициаторов и исполнителей проектов, направленных на

предупреждение или минимизацию проблем социально незащищенных

слоев населения, профилактику преступности, наркомании и т.д.); с

другой стороны, заинтересованность может ограничиваться

демонстративной поддержкой самого проекта, например, в форме его

финансирования (в данном случае мотивы чаще всего связаны с

формированием благоприятного имиджа спонсора, его социальным

позиционированием и т.п.).

4. Характеристика целевых и контактных групп. Задачи данного

этапа: определить причины возможной потребительской мотивации

аудитории; понять источник нормативной (т.е. желаемой с точки зрения

интересов заказчика проекта) активности аудитории; выявить возможности

(и границы) влияния на сознание и поведение целевых групп;

5. Оптимизация модели целевой аудитории и контактных групп

(включая дополнение, замену или обоснование модели «идеальной

аудитории» – в том случае, если предварительно выделенные сегменты не

удовлетворяют критериям оптимальности). В результате должна быть

1

Например, для участия в празднике необходимо отобрать гостей. В данном

случае важны следующие критерии: гости должны иметь ресурсы, необходимые для

обеспечения позитивного имиджа организатора и спонсора праздника, привлечения

внимания СМИ, они должны стать источником позитивной информации о событии и

его организаторах. Но для этого само мероприятия, в свою очередь, должно иметь

соответствующие ресурсы, решаюшие проблемы приглашенных. Не случайно на

открытии и закрытии масштабных спортивных и культурных акций ритуал

представления гостей занимает большую часть сценического времени.

89

построена оптимальная «сегментная пирамида»

1

, включающая: целевые

группы (характеризующиеся максимальной потребительской мотивацией

и активностью); контактные аудитории, потребительская мотивация

которых может быть усилена путем целенаправленных маркетинговых

воздействий.

Степень оптимальности каждого составляющего аудиторию сегмента

можно определить, оценив его по системе следующих критериев:

количественная измеряемость и величина спроса (емкость),

оправдывающая затраты на маркетинговые мероприятия;

структурная привлекательность сегмента (многокритериальность)

и перспективы его расширения

2

;

рыночный потенциал сегмента, т.е. возможный предел спроса,

который можно достичь в результате эффективной и экономически

оптимальной маркетинговой деятельности;

доступность сегмента для маркетинговых мероприятий;

маркетинговые ресурсы потенциальных потребителей (во многом

определяемые остротой переживания личностных проблем и финансовой

состоятельностью).

отсутствие активной конкуренции.

4.2.2. СОЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ

Все многообразие социальных групп можно классифицировать в

зависимости от реальных или условных (искусственно задаваемых)

признаков. Обозначим наиболее типичные критерии, чаще всего

используемые в системе маркетинга.

1. Номинальные группы – искусственно сконструированные для

решения определенных задач, например, для статистического учета,

анализа структуры населения (пассажиры пригородных поездов; зрители

популярной передачи; многодетные или малодетные семьи; имеющие

временную или постоянную прописку; проживающие в отдельных или

1

В маркетинговой литературе используется термин «рекламная пирамида»,

которая включает в себя различные типы потребительской аудитории по критерию ее

готовности приобретать рекламируемый товар. Последняя возрастает от незнания -

через осведомленность, знание, благорасположение, предпочтение - до покупки и

повторной покупки. Задача маркетинговых коммуникаций состоит в обеспечении

продвижения потребительской аудитории по направлению к «вершине пирамиды» – к

покупке.

2

Точно определенная демографическая группа в маркетинге называется еще

ядром. Чем тщательнее формируется ядро, тем легче удовлетворить типичные желания

входящих в него людей. Кроме того, с точки зрения покупки времени или места в

средствах массовой информации, легче и дешевле воздействовать на ядро по

сравнению с более широкими демографическими группами населения. «Маркетинг

ядра» имеет как свои преимущества, так и недостатки. Дело в том, что ядро в

определенный момент достигает стадии насыщения, когда входящие в него люди

больше не собираются приобретать товары. По мере того как фирма продолжает

концентрировать свои усилия на ядре, все более возрастающий процент маркетинговых

усилий становится неэффективным. – См.: См.: Отт Ричард. Создавая спрос. Перевод с

англ. – М.: Информационно–издательский дом «Филинъ», 1997. – С. 47.

90