Лопаткин Н.А., Шевцов И.П.Оперативная урология

Подождите немного. Документ загружается.

150

ОПЕРАЦИИ НА ПОЧКАХ

56а

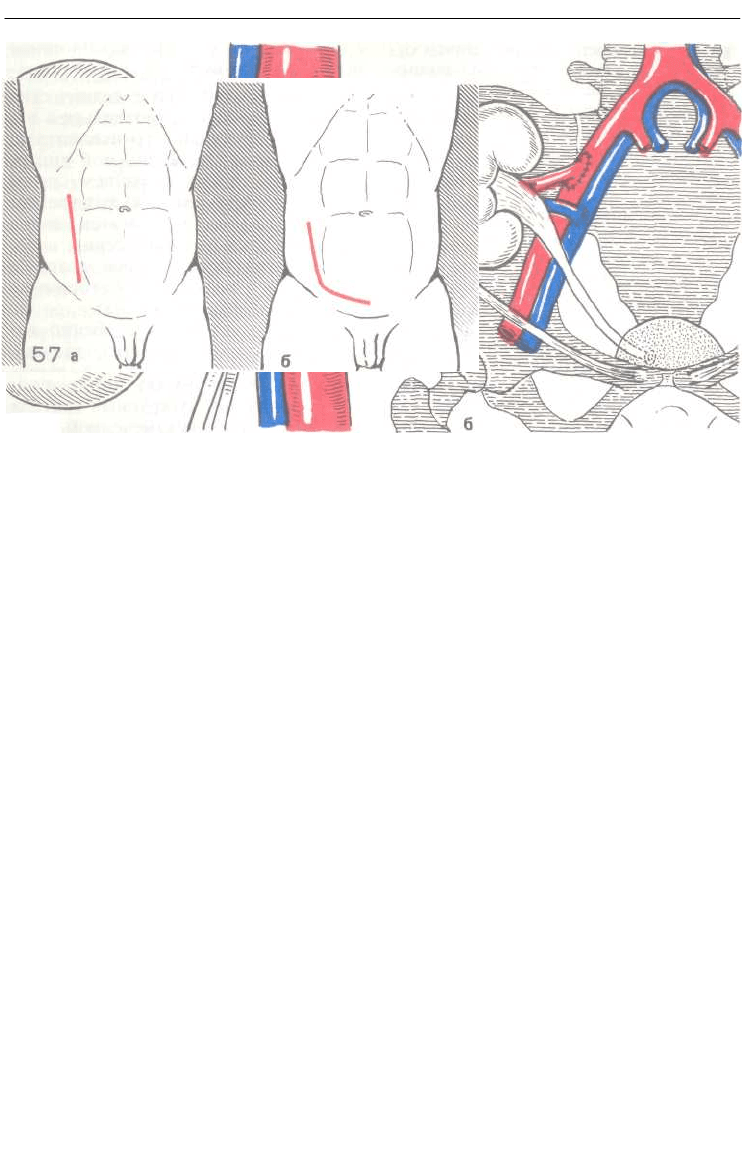

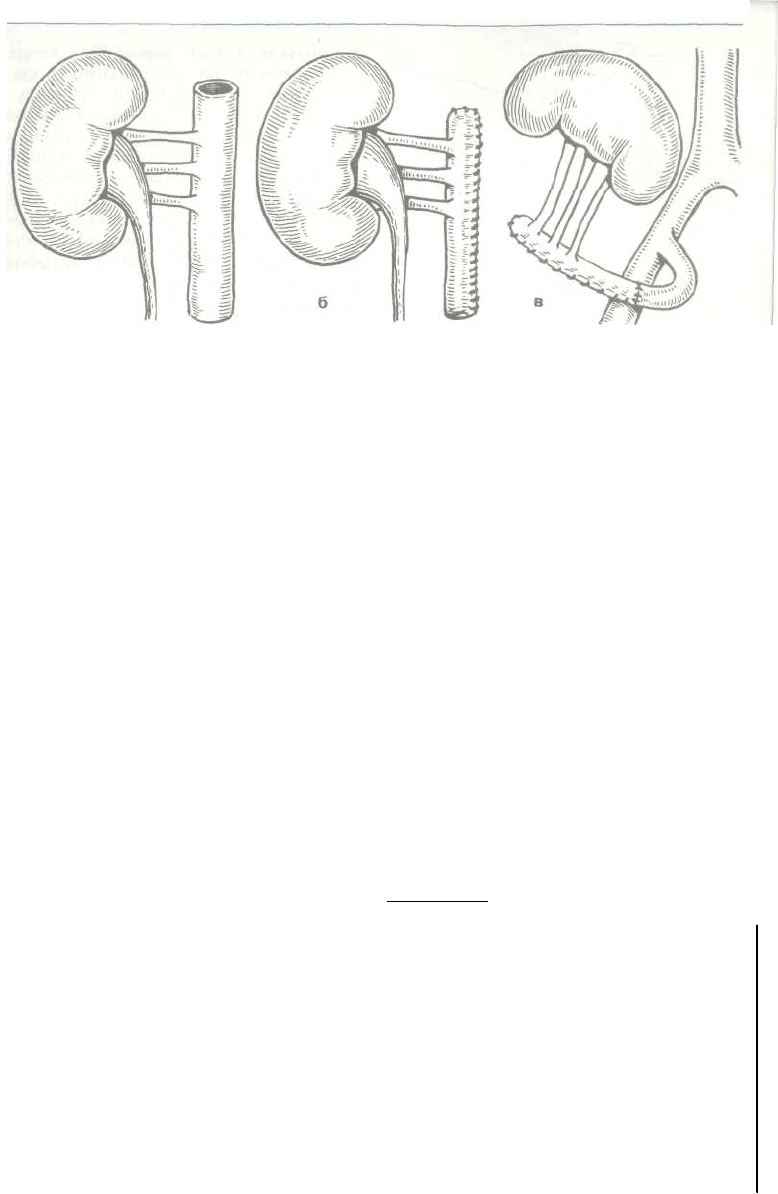

56. Схема ортотопической (а)

и гетеротопической (б) аппо-

трансппантации почки.

57. Косой подвздошный (а) и

кпюшкообразный (б) разрез ко

жи при пересадке почки.

подвздошные области с анастомози-

рованием почечной артерии с внут-

ренней подвздошной артерией ре-

ципиента, а почечной вены — с на-

ружной подвздошной веной реци-

пиента; мочеточник вшивают в мо-

чевой пузырь (рис. 56). Ортотопиче-

ская трансплантация почки, предло-

женная еще в 1955 г. Хьюмом,

широкого признания среди хирургов

не получила, хотя имеется немного-

численная группа хирургов, приме-

няющих ее до последнего времени.

Ортотопическая трансплантация поч-

ки на место, где расположены соб-

ственные почки реципиента, значи-

тельно опаснее и сложнее гетерото-

пической. Трудности возникают из-

за того, что при ортотопической

трансплантации почечные сосуды

донора приходится анастомозиро-

вать с почечными сосудами реци-

пиента, которые часто при сморщи-

вании почек уменьшаются в диаме-

тре, особенно артерия, и, кроме

того, нередко имеют аномальное

строение. Помещение трансплантата

в околопочечную клетчатку, высоко-

чувствительную к инфекции, повы-

шает опасность нагноения. Наблю-

дение за трансплантатом, поме-

щенным глубоко под мышцами, вы-

ПЕРЕСАДКА ПОЧКИ

151

явление различных хирургических

осложнений затруднено, возникнове-

ние мочевых свищей ведет к тя-

желым, иногда фатальным послед-

ствиям.

Гетеротопические трансплантации

технически легче, так как под-

вздошные сосуды реципиента значи-

тельно крупнее почечных, доступ

к ним легче, расположены они более

поверхностно; имеется возможность

наложить уретероцистоанастомоз,

который намного надежнее урете-

роуретероанастомоза. Перечислен-

ные выше соображения дают осно-

вание подавляющему большинству

хирургов отдавать предпочтение ге-

теротопической трансплантации пе-

ред ортотопической.

Правую или левую подвздошные

области выбирают в зависимости от

того, какая из почек донора (правая

или левая) берется для транспланта-

ции. Лучше пересаживать перекрест-

но — левую почку донора в правую

подвздошную область, а правую

почку — в левую подвздошную

область. При этом пересаженная

почка оказывается лежащей своей

дорсальной поверхностью кпереди,

мочеточник лежит впереди сосудов.

Если пересаживать в ипсилатераль-

ную подвздошную область, то ло-

ханка и мочеточник оказываются

лежащими сзади, что может приве-

сти к сдавлению их между телом

почки и костями таза и нарушению

пассажа мочи. В то же время мно-

гие хирурги считают, что левая

почка может быть пересажена как

в правую, так и в левую подвздош-

ные области, что с успехом осу-

ществляют на практике. Пересадка

в левую подвздошную область про-

изводится при наличии правой до-

норской почки, а также в тех слу-

чаях, когда в правой подвздошной

области ранее уже производились

оперативные вмешательства. .Опера-

ция слева несколько сложнее, чем

справа, так как левая подвздошная

вена несколько короче и лежит глуб-

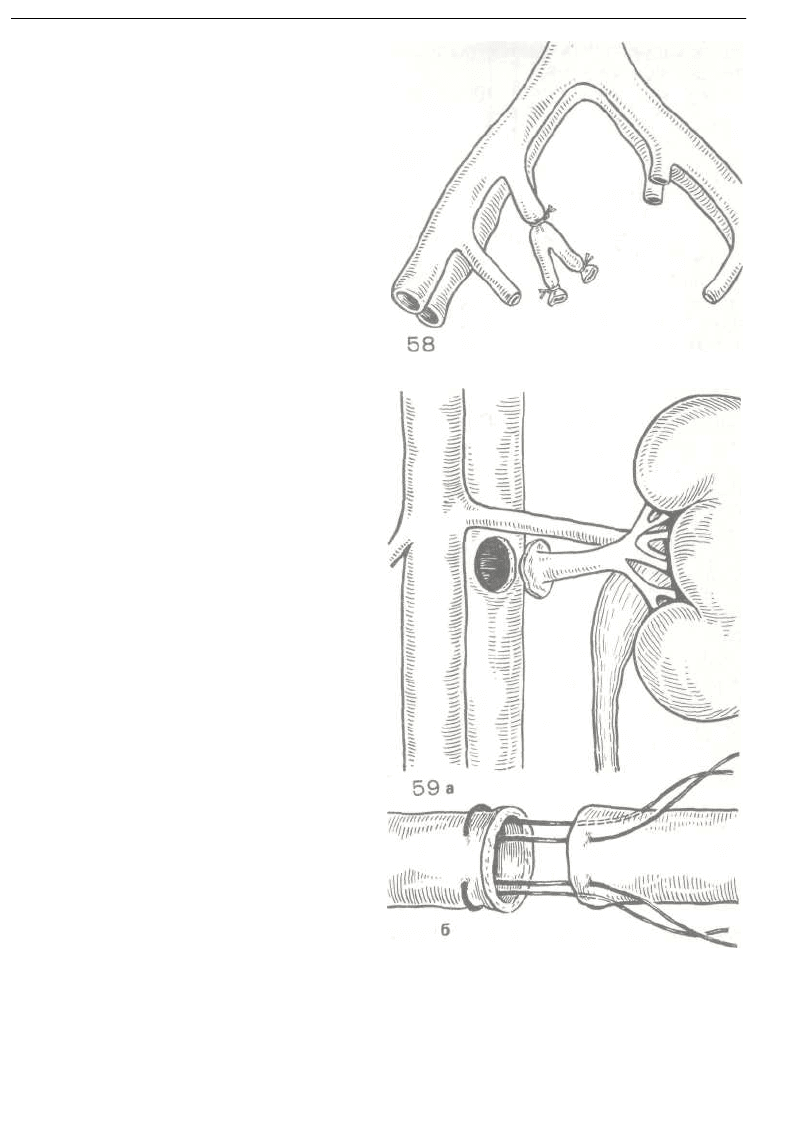

58. Лигирование ветвей внутренней подвздошной

артерии.

59. Формирование «венчика» из стенки аорты

донора.

а — иссечение стенки аорты донора вокруг почечной

артерии; 6 — анастомоз с внутренней подвздошной

артерией реципиента конец в коней,.

ОПЕРАЦИИ НА ПОЧКАХ

же, а сигмовид|1ая кишка ухудшает

экспозицию сосудов.

При пересадке почки применяют

два вида доступа. Первый, косой,

предложен Starzl и соавт. (1964)

(рис. 57, а). Выполняют его следую-

щим образом. Разрез кожи прово-

дят параллельно и на 2 см выше па-

ховой связки длиной 15 — 20 см,

заканчивают на 2 см выше лобково-

го симфиза. Затем рассекают вдоль

волокон фасцию наружной косой

мышцы, пересекают внутреннюю

и поперечную мышцы, обнажают

и отодвигают медиально брюшину.

Нами разработан и применяется

многие годы другой доступ,

клюшкообразный, параректальный

(рис. 57,6). Его проводят по проек-

ции латерального края прямой мы-

шцы живота, начиная на 2 — 3 см

выше уровня пупка, продолжают

вертикально вниз, не доводя его

на 2 см выше лобковой кости, пере-

водят в горизонтальное направление

и заканчивают на уровне срединной

линии. Фасцию наружной косой

мышцы рассекают по ходу волокон.

По латеральному краю прямой

мышцы живота рассекают сухо-

жильную перемычку между прямой

и внутренней косой мышцами жи-

вота, вскрывают предбрюшинную

фасцию и обнажают брюшину. Раз-

работанный нами доступ имеет то

преимущество, что, применяя его,

не приходится пересекать ни одну

мышцу. Это значительно уменьшает

травматичность доступа, кровоточи-

вость операционной раны и крово-

потерю, а следовательно, снижает

риск образования гематомы и на-

гноения. Послеоперационных грыж

при этом доступе мы ни разу не на-

блюдали при 400 с лишним опера-

циях, в то время как при трансму-

скулярном доступе вследствие рассе-

чения и последующей атрофии

мышц возможно образование по-

слеоперационных грыж.

После рассечения передней брюш-

ной стенки обнажают предбрюшин-

ную клетчатку и выделяют проходя-

щие в ней в нижнем углу раны а.

и v. epigastrica inferior, которые

перевязывают и пересекают. У муж-

чин выделяют и мобилизуют се-

менной канатик и отводят его в ме-

диальную сторону. Мы никогда не

пересекаем семенной канатик, как

это рекомендуют делать некоторые

авторы, так как это приводит

к атрофии яичка и нарушению поло-

вой функции, и без того сниженной

у этой категории больных. У жен-

щин круглую связку матки пере-

вязывают и пересекают.

Следующим этапом операции

является выделение подвздошных

сосудов. В зависимости от типа ана-

стомоза выделяют внутреннюю или

наружную подвздошные артерии,

в более редких случаях анастомоз

накладывают с общей подвздошной

артерией. При выделении сосудов

важно тщательно лидировать и коа-

гулировать оплетающие их лимфа-

тические сосуды для профилактики

образования лимфом.

Внутреннюю подвздошную арте-

рию мобилизуют по всей длине,

включая начальные участки отходя-

щих от нее ветвей. Лигатуры на-

кладывают на начальные отделы вет-

вей внутренней подвздошной арте-

рии (рис. 58). Это является надеж-

ной профилактикой соскальзывания

лигатур и позволяет использовать

максимальную длину артерии, что

важно особенно в тех случаях, когда

она очень короткая. Нередко от зад-

ней поверхности внутренней под-

вздошной артерии отходит кзади до-

полнительная веточка, при ее повре-

ждении возникает довольно сильное

кровотечение, особенно из дисталь-

ного конца, который, сокращаясь,

уходит в мышцы таза. В целях без-

опасности эту веточку лучше сначала

прошить атравматической иглой,

перевязать и лишь после этого пере-

сечь.

Затем выделяют на всем протяже-

нии наружную подвздошную вену

ПЕРЕСАДКА ПОЧКИ

153

и берут ее на держалку. На этом за-

канчивается этап подготовки сосу-

дов реципиента к трансплантации

почки.

После этого донорскую почку из-

влекают из контейнера, в котором

она консервируется на время транс-

портировки, и кладут в лоток с хо-

лодным (+4-е-+6°С) изотониче-

ским раствором хлорида натрия.

Обычно хирурги стремятся выпол-

нить забор почки как можно скорее,

чтобы сократить время первичной

тепловой ишемии и как можно

раньше начать перфузию и консер-

вацию почки. При этом не имеется

возможности тщательно выделить

все элементы почечной ножки. По-

этому после извлечения почки из

контейнера перед вшиванием ее до-

нору прежде всего необходимо тща-

тельно выделить все элементы по-

чечной ножки, убрать лишнюю жи-

ровую клетчатку, перевязать колла-

терали.

После этого формируют венчик

круглой формы из стенки аорты во-

круг устья почечной артерии в со-

ответствии с диаметром внутренней

подвздошной артерии. В тех слу-

чаях, когда предполагают наложе-

ние анастомоза с наружной под-

вздошной артерией или имеются две

почечные артерии, из стенки аорты

формируют венчик овальной формы

(рис. 59).

У ряда больных внутренняя под-

вздошная артерия бывает окклюзи-

рована либо вследствие проведен-

ной ранее операции, либо в резуль-

тате распространенного атероскле-

ротического процесса. В некоторых

случаях путем эндартерэктомии

удается восстановить ее проходи-

мость. Если же артерия необратимо

поражена, то анастомоз наклады-

вают с наружной подвздошной ар-

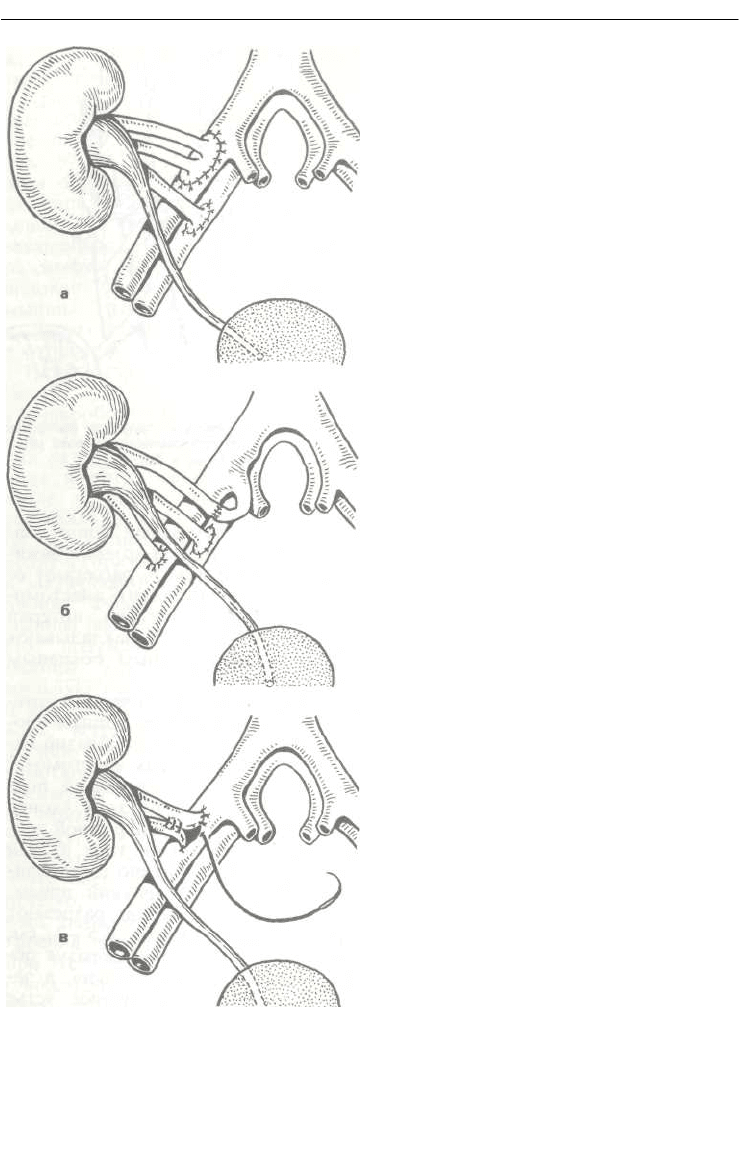

терией по типу «конец в бок» (рис. 60).

Этот же тип анастомоза выполняют

при наличии двух и более почечных

артерий (рис. 61, а). При этом пред-

варительно пережимают прокси-

60. Анастомоз почечной артерии донорской

почки с наружной подвздошной артерией реци-

пиента по типу конец в бок.

мальный и дистальный концы на-

ружной подвздошной артерии зажи-

мами типа «бульдог», рассекают ее

вдоль на длину будущего анастомо-

за, иссекают из стенки артерии

овальное окошко и накладывают

анастомоз непрерывным обвивным

швом.

При наличии двух почечных арте-

рий, которые взяты не единым бло-

ком, а раздельно, целесообразно на-

ложить два отдельных анастомоза:

один анастомоз с внутренней под-

вздошной артерией по типу «конец

в конец», а другой — с наружной под-

вздошной артерией по типу «конец

в бок» (рис. 61, б). Можно также при-

менить другой технический прием:

обе почечные артерии разрезают

вдоль на протяжении 1,5 — 2 см,

сшивают между собой, образуя об-

щее устье типа «двустволки», а за-

тем это вновь образованное устье

анастомозируют с артерией реци-

пиента (рис. 61, в).

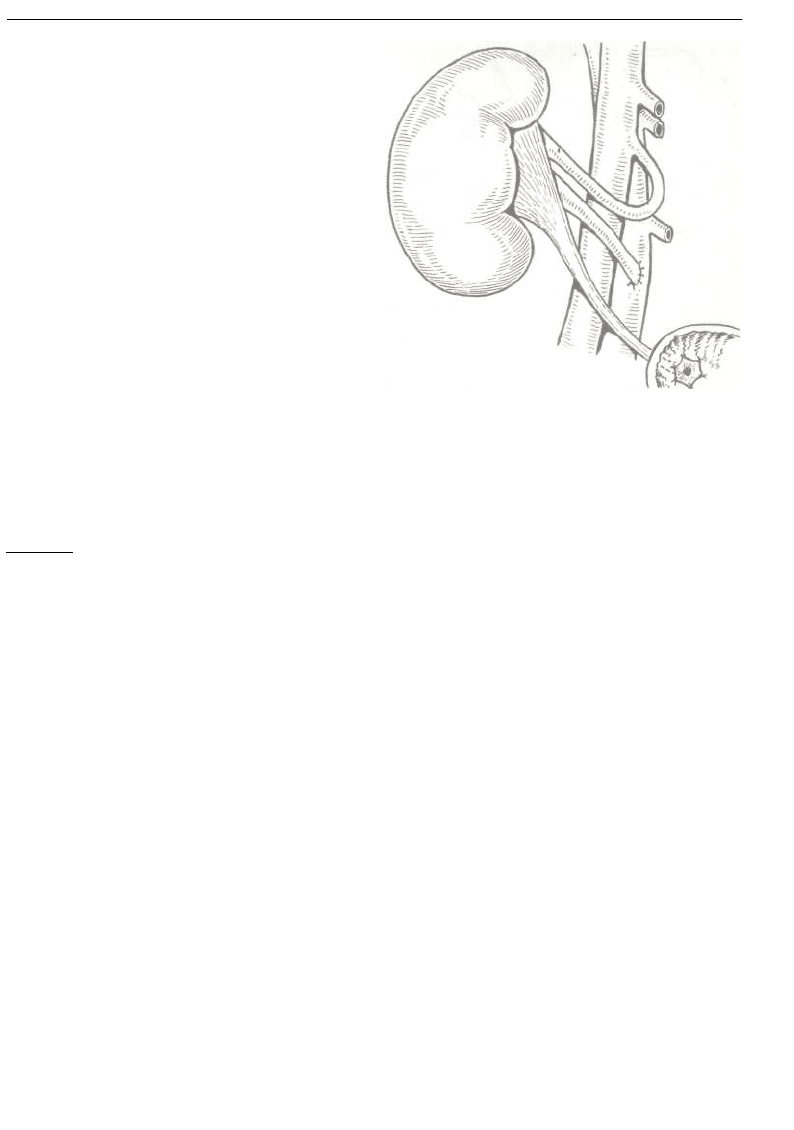

В некоторых случаях, особенно

при наличии трех и более почечных

артерий, следует воспользоваться

методикой, разработанной Н. А. Ло-

154

ОПУХОПИ НА ПОЧКАХ

61. Анастомозы при удвоенных артериях донор-

ской почки.

о — на единой ппощадке; б — раздельно; в — форми-

рование единого артериального устья.

паткиным. Аорту донора иссекают

вместе с устьями почечных артерий

(рис. 62, а); из стенки аорты фор-

мируют сосуд (рис. 62, б), и затем

этот сосуд обычным путем анасто-

мозируют с одной из артерий ре-

ципиента (рис. 62, в).

Для предохранения почки от бы-

строго нагревания во время наложе-

ния анастомоза ассистент держит

почку в губке, которую периодиче-

ски смачивает холодным изотониче-

ским раствором.

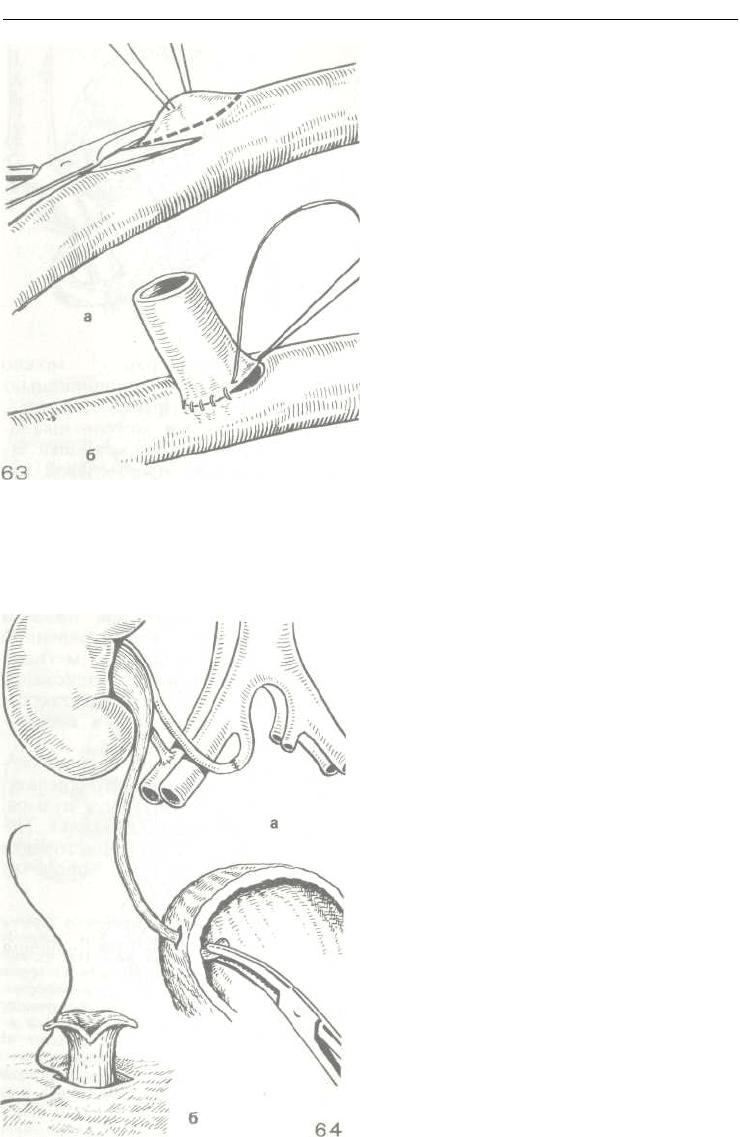

После наложения артериального

приступают к выполнению венозного

анастомоза. Наружную подвздошную

вену пережимают двумя зажимами,

наложенными на расстоянии 4 — 5

см друг от друга. Из передней

стенки вены иссекают окошко (рис.

63, а) с таким расчетом, чтобы

образованное отверстие было равно

диаметру почечной вены.

Промывают просвет вены изо-

тоническим раствором хлорида нат-

рия. Накладывают два шва-держал-

ки на края анастомоза, затем вы-

полняют сам анастомоз непрерыв-

ным обвивным швом атравматиче-

ской иглой (рис. 63, б). При наличии

двух почечных вен необходимо ис-

пользовать все возможности, чтобы

восстановить кровоток по обоим ве-

нозным стволам, используя те же

самые методики, которые приме-

няют при наличии множественных

артериальных стволов. Однако пере-

вязка одной, меньшей по диаметру,

почечной вены не ведет к резкому

нарушению оттока крови из почки

и поэтому, когда другого выхода

нет, считается допустимой.

При наличии очень короткой пра-

вой почечной вены ее можно удли-

нить следующим приемом. Почеч-

ную вену донора удаляют вместе

с большим участком нижней полой

вены. Из стенки нижней полой вены

сверху и снизу от устья почечной

вены иссекают два участка тре-

угольной формы с вершиной, распо-

ложенной у устья почечной вены.

ПЕРЕСАДКА ПОЧКИ

155

62 а

62. Сосудистый анастомоз при множественных

почечных артериях донора по Попаткину.

Объяснение в тексте.

Затем края нижней полой вены ввер-

ху и внизу сшивают между собой

сосудистым швом.

После окончания сосудистых ана-

стомозов почку включают в крово-

ток реципиента в следующей после-

довательности : сначала снимают за-

жим с проксимальной части под-

вздошной вены, потом с дистальной,

затем с артерии. К моменту включе-

ния почки в кровоток необходимо

следить за тем, чтобы у реципиента

был достаточный объем общего

кровотока. Для этого вливают

кровь или жидкости. Ряд авторов

рекомендуют в этот момент вво-

дить лазикс или маннит для усиле-

ния диуреза.

После восстановления кровотока

в почке последнюю укладывают в

подвздошную ямку и приступают

к восстановлению непрерывности

мочевых путей.

Существуют четыре принципиаль-

но различные возможности восста-

новления мочевыводящего тракта:

наложение уретероцистоанастомоза,

уретероуретероанастомоза, пиело-

пиелоанастомоза и уретеропиело-

анастомоза.

В подавляющем большинстве слу-

чаев применяют уретероцистоанас-

томоз.

Уретероцистоанастомоз

1

можно

выполнить по двум принципиально

отличным друг от друга методикам:

интравезикальной и экстравезикаль-

ной. Интравезикальная методика за-

ключается в том, что мочевой пу-

зырь широко вскрывают, мочеточник

протягивают через стенку пузыря

и пришивают его изнутри к слизис-

той оболочке. При экстравезикаль-

ной методике пузырь вскрывают

только на величину соустья, и ана-

стомоз накладывают вне полости

пузыря. Наиболее распространенной

из интравезикальных методик

является методика, описанная

впервые Политано и Лидбеттером

(1958). Заключается она в следую-

щем.

Выделяют и широко на протяже-

нии 5 — 7 см вскрывают переднелате-

ральную стенку мочевого пузыря,

края разреза берут на держалки. Не-

сколько выше устья мочеточника

надсекают слизистую оболочку

1

В литературе часто употребляют термин

«уретероцистонеоанастомоз». По нашему

мнению, приставка «нео» является излиш-

ней, делает слово громоздким, в то же время

не несет никакой дополнительной информа-

ции, ибо все без исключения существующие

типы уретероцистоанастомозов являются по

существу новыми соустьями, и ни один из

них не направлен на восстановление старого

естественного устья мочеточника. Термин

«уретероцистоанастомоз» — достаточно пол-

но выражает суть оперативного вмешатель-

ства.

156

ОПУХОПИ НА ПОЧКАХ

и тупым путем отслаивают ее вверх

и латерально на протяжении 2 см,

формируя подслизистый туннель.

В конце туннеля тупым зажимом

прокалывают мышечную стенку

пузыря. Конец мочеточника транс-

плантата захватывают зажимом

и втягивают в полость пузыря. Из-

быточную часть мочеточника отсе-

кают. Конец мочеточника по перед-

ней поверхности рассекают на про-

тяжении 1 — 1,5 см, формируя так

называемый «рыбий рот», который

пришивают к слизистой оболочке

мочевого пузыря узловыми швами

атравматической иглой с рассасы-

вающейся нитью (хромированный

кетгут, дексон, вайокрил). Цистото-

мический разрез зашивают непрерыв-

ным обвивным швом, используя

тот же материал, что и при наложе-

нии шва мочеточника. Затем на-

кладывают второй ряд узловых

швов. Фиксирование мочеточника

к мочевому пузырю снаружи уз-

ловыми швами не все считают необ-

ходимым. В мочевом пузыре на

4 — 5 дней оставляют катетер Фолея.

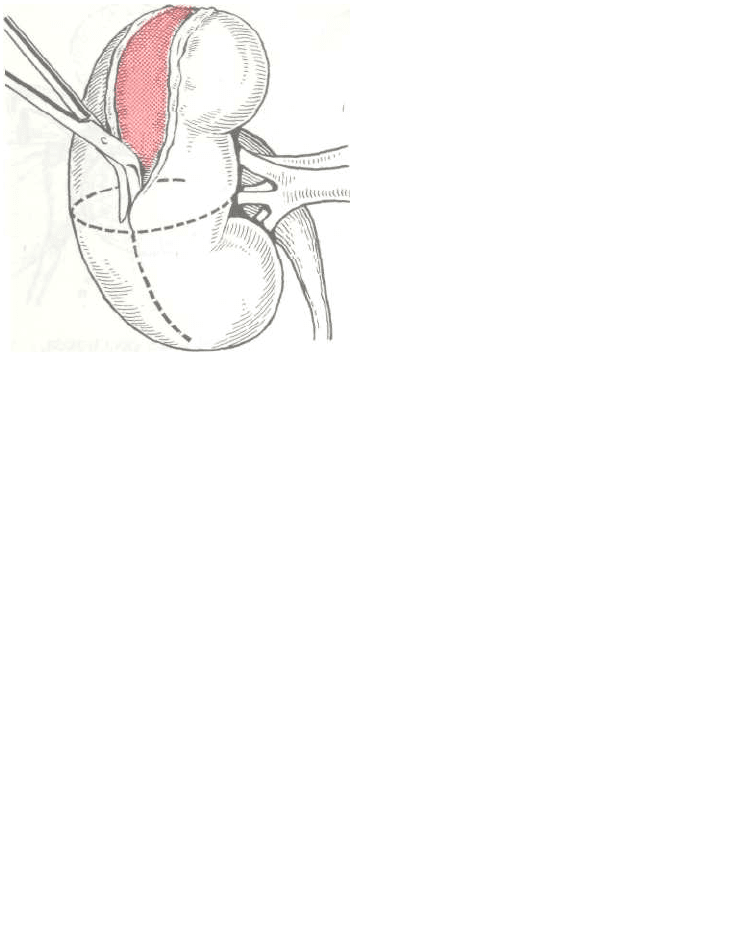

Экстравезикальный уретероцисто-

анастомоз выполняют следующим

образом (рис. 64). Выделяют пе-

реднелатеральную стенку мочевого

пузыря. Тупым путем в двух мес-

тах на расстоянии друг от друга

в 2 — 3 см расслаивают стенку пузы-

ря до слизистой оболочки. Оба этих

отверстия соединяют между собой

туннелем в подслизистом слое. Из

проксимального канала в ди-

стальный в подслизистом слое про-

тягивают мочеточник. Излишнюю

часть мочеточника отсекают. Конец

мочеточника по дорсальной поверх-

ности рассекают вдоль на протяже-

63. Этапы венозного анастомоза.

Объяснение в тексте.

64. Уретероцистоанастомоз.

а — проведение мочеточника через стенку мочевого

пузыря; б — шов на слизистой обопочке мочевого

пузыря.

ПЕРЕСАДКА ПОЧКИ

65. Пиелоуретероанастомоз (а), пиепопиело-

анастомоз (б) и уретероуретероанастомоз (в).

нии 1,5 — 2 см. Лигируют, если необ-

ходимо, сосуды культи мочеточни-

ка. Вскрывают слизистую оболочку

пузыря на протяжении 2 — 3 см. Мо-

четочник пришивают к краю слизи-

стой оболочки пузыря узловыми

швами. Стенку мочевого пузыря за-

шивают над анастомозом узловыми

швами, используя атравматическую

иглу с рассасывающейся нитью.

Некоторые хирурги восстанавли-

вают отток мочи путем наложения

пиелоуретероанастомоза (рис. 65, а).

Они считают, что пиелоуретероана-

стомоз имеет следующие преимуще-

ства перед уретероцистоанастомо-

зом: нет необходимости вскрывать

мочевой пузырь и, следовательно,

меньше возможность инфицирова-

ния раны, не развивается рефлюкс.

Однако этот метод обладает серь-

езными недостатками, которые,

с нашей точки зрения, перевеши-

вают его достоинства. Эти недо-

статки заключаются в том, что он

дает значительно более высокий

процент мочевых свищей, чем при

уретероцистоанастомозе, требует

предварительной нефрэктомии у ре-

ципиента и возможен только в том

случае, если у реципиента имеются

здоровые мочеточники и нет пузыр-

но-мочеточникового рефлюкса, в

чем следует обязательно убедиться

перед трансплантацией.

Выполняют уретеропиелоанасто-

моз следующим образом. Произво-

дят ипсилатеральное удаление соб-

ственной почки реципиента с остав-

лением достаточной длины соб-

ственного мочеточника. Конец мо-

четочника рассекают вдоль на про-

тяжении 2 см. Выделяют лоханку

донора, отсекают мочеточник от ло-

ханки так, чтобы просвет отверстия

лоханки был равен диаметру рассе-

ченной части мочеточника реципиен-

та. По краям анастомоза наклады-

вают два шва-держалки. Края ло-

ханки и мочеточника сшивают не-

прерывным обвивным швом атрав-

матической иглой с рассасывающей-

ся нитью.

Жиль-Верне пропагандирует- ме-

тодику пиелопиелоанастомоза (рис.

65, б). По этой методике одновре-

менно с трансплантацией произво-

дят нефрэктомию у реципиента,

оставляя часть лоханки и следя за

тем, чтобы не возникло нарушения

кровоснабжения лоханки и мочеточ-

ника, однако это удается далеко не

всегда. Выделяют и пересекают ло-

ханку донорской почки. Анастомоз

накладывают между двумя рассе-

ченными лоханками. Эта методика

широкого признания среди хирургов

не получила. При уретеропиелоана-

6. Капсулотомия.

томозе и пиелопиелоанастомозе

кмбюрже и его группа (1972) реко-

[ендуют использовать нерассасы-

ающийся шовный материал (ней-

он).

И, наконец, четвертый метод вос-

гановления мочевых путей заклю-

а етероурете- ется в наложении ур

эанастомоза (рис. 65, в). При этом

очеточник донора отсекают на

-3 см ниже лоханочно-мочеточни-

эвого сегмента, рассекают его

юль на протяжении 2 — 3 см; выде-

1ют достаточной длины мочеточ-

1к реципиента, конец его также

1ссекают вдоль на протяжении

-3 см, и накладывают анастомоз

гжду рассеченными концами моче-

)чников по описанной выше мето-

[ке. При этом способе, как и при

[исанных выше двух предыдущих,

юцент возникновения мочевых сви-

;й значительно больше, чем при

етероцистоанастомозе.

При трансплантации почки сле-

дует обратить особое внимание на

бережное отношение к сосудам мо-

четочника как во время забора поч-

ки у донора, так и во время опера-

ции у реципиента. Образование мо-

чевых свищей, некрозов стенки мо-

четочника в большинстве случаев

вызвано повреждениями этих сосу-

дов. В некоторых случаях отмечает-

ся значительное кровотечение из

культи мочеточника. Кровоточащие

сосуды при этом следует тщательно

лигировать.

Следующим этапом операции

является капсулотомия (рис. 66). Фиб-

розную капсулу рассекают по вы-

пуклому краю почки от полюса до

полюса. Мы еще добавляем ра-

диальные разрезы от ребра к воро-

там почки по передней и задней по-

верхности. Справедливости ради

следует отметить, что не все авторы

считают капсулотомию необходи-

мой, а некоторые даже возражают

против нее. Мы считаем, что рассе-

чение фиброзной капсулы предохра-

няет почку от сдавления в ней

вследствие неизбежно возникающе-

го в первые дни после транспланта-

ции отека почки, предупреждает на-

рушение кровообращения в ней, раз-

рыв. Мы ни разу не наблюдали

отрицательных последствий капсу-

лотомии и выполняем ее как пра-

вило.

После капсулотомии почку тща-

тельно укладывают в образованное

для нее ложе, следя за тем, чтобы

сосуды и мочеточник не были пере-

гнуты и сдавлены. Рану тщательно

отмывают от сгустков крови рас-

твором антибиотиков и послойно

зашивают.

2

ОПЕРАЦИИ

НА

МОЧЕТОЧНИКАХ

2.1. ОПЕРАТИВНЫЕ

ДОСТУПЫ

К МОЧЕТОЧНИКУ

Оперативные доступы к мочеточ-

нику зависят от места его пораже-

ния. Кроме того, они подразде-

ляются на внебрюшинные, чрезбрю-

шинные и комбинированные.

При операциях на верхних отде-

лах мочеточника и лоханочно-моче-

точниковом сегменте обычно приме-

няют такие же доступы, как и для

обнажения почки (см. «Оперативные

доступы к почке»).

Разрез Федорова начинается

под XII ребром. Приблизительно на

уровне передней аксиллярной линии

разрез проводят параллельно

паховой связке на переднюю стенку

живота, рассекают '/з прямой мыш-

цы живота и опускаются по ней

продольно до лобковой кости. Этот

доступ дает возможность опериро-

вать на поясничном, подвздошном

и тазовом отделах мочеточника.

Боковой разрез Израэля

напоминает разрез Федорова

и мало чем отличается от пего.

Для ревизии почки И. М. Дере-

вянко предложил проводить разрез

по наружному краю прямой мышцы

живота от реберной дуги до лобко-

вого бугра.

Разрезы Пирогова, Цулукидзе

и Кейя обеспечивают подход к ниж-

нему отделу мочеточника.

Разрез Пирогова проводят

от уровня передней верхней ости

подвздошной кости и ведут парал-

лельно паховой складке, на 4 см вы-

ше нее рассекают косую и попереч-

ную мышцу до наружного края

прямой мышцы. Затем рассекают

поперечную фасцию живота, брю-

шину отодвигают кнутри и кверху.

Из окружающих тканей осторожно

выделяют мочеточник, чтобы не по-

вредить подвздошные сосуды.

Разрез Цулукидзе прово-

дят ниже уровня пупка несколько

кнаружи от латерального края пря-