Лебедев А.И. Физика полупроводниковых приборов

Подождите немного. Документ загружается.

362 Гл. 6.

Полупроводниковые СВЧ приборы

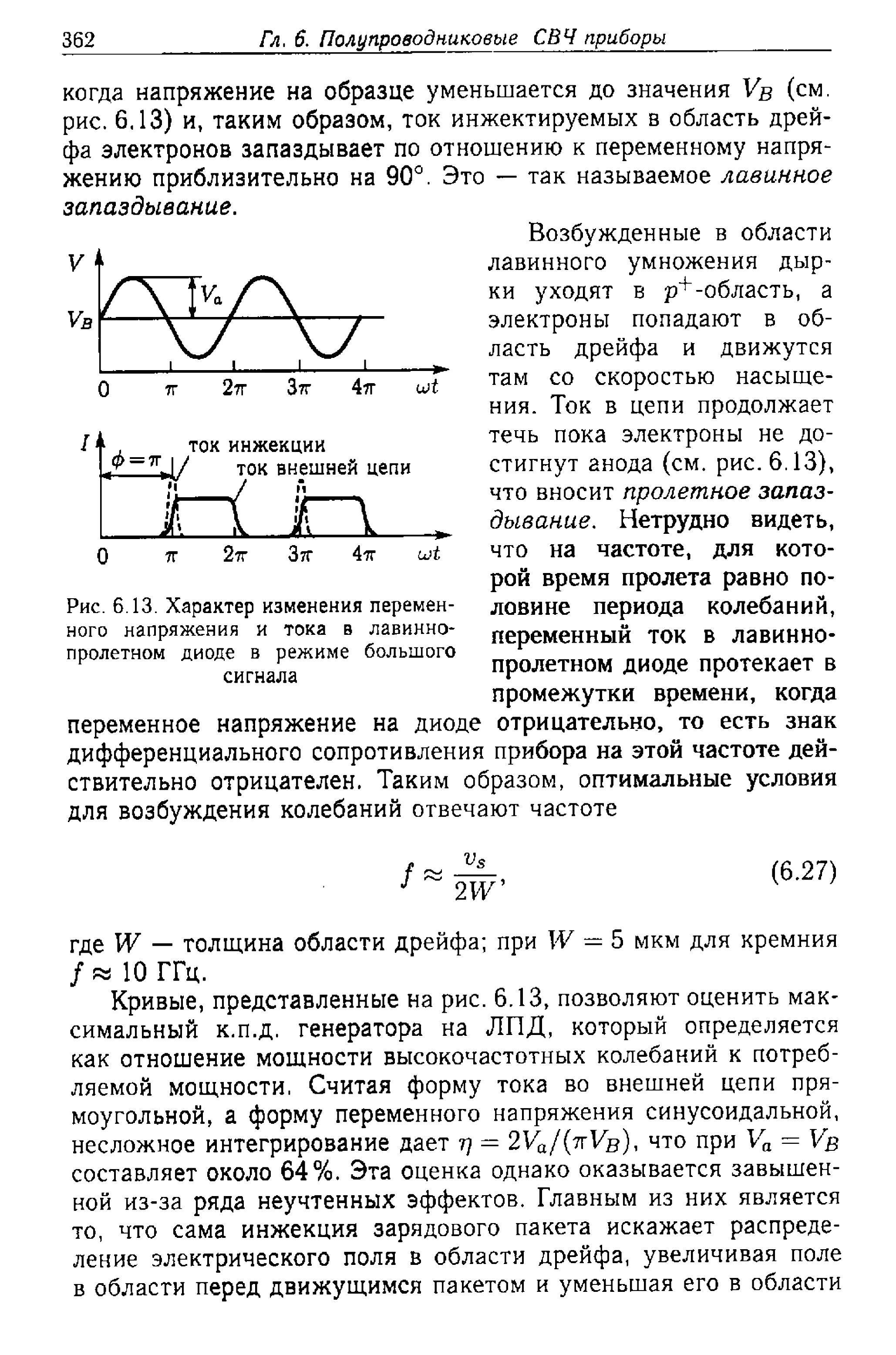

когда напряжение на образце уменьшается до значения VB (см.

рис. 6.13) и, таким образом, ток инжектируемых в область дрей-

фа электронов запаздывает по отношению к переменному напря-

жению приблизительно на 90°. Это — так называемое лавинное

запаздывание.

Возбужденные в области

лавинного умножения дыр-

ки уходят в р

+

-область, а

электроны попадают в об-

ласть дрейфа и движутся

там со скоростью насыще-

ния. Ток в цепи продолжает

течь пока электроны не до-

стигнут анода (см. рис. 6.13),

что вносит пролетное запаз-

дывание. Нетрудно видеть,

что на частоте, для кото-

рой время пролета равно по-

ловине периода колебаний,

переменный ток в лавинно-

пролетном диоде протекает в

промежутки времени, когда

переменное напряжение на диоде отрицательно, то есть знак

дифференциального сопротивления прибора на этой частоте дей-

ствительно отрицателен. Таким образом, оптимальные условия

для возбуждения колебаний отвечают частоте

/

1

ток инжекции

ф

—

ттц/

ток внешне

й цепи

Рис. 6.13. Характер изменения перемен-

ного напряжений и тока в лавинно-

пролетном диоде в режиме большого

сигнала

/

rs^

Vs

2W'

(6.27)

где W — толщина области дрейфа; при W — 5 мкм для кремния

/ га 10 ГГц.

Кривые, представленные на рис. 6.13, позволяют оценить мак-

симальный к.п.д, генератора на ЛПД, который определяется

как отношение мощности высокочастотных колебаний к потреб-

ляемой мощности, Считая форму тока во внешней цепи пря-

моугольной, а форму переменного напряжения синусоидальной,

несложное интегрирование дает г) — 2У

а

/{ттУв), что при V

a

= VQ

составляет около 64%. Эта оценка однако оказывается завышен-

ной из-за ряда неучтенных эффектов. Главным из них является

то, что сама инжекция зарядового пакета искажает распреде-

ление электрического поля в области дрейфа, увеличивая поле

в области перед движущимся пакетом и уменьшая его в области

6.2.

Лавинно-пролетные

диоды

363

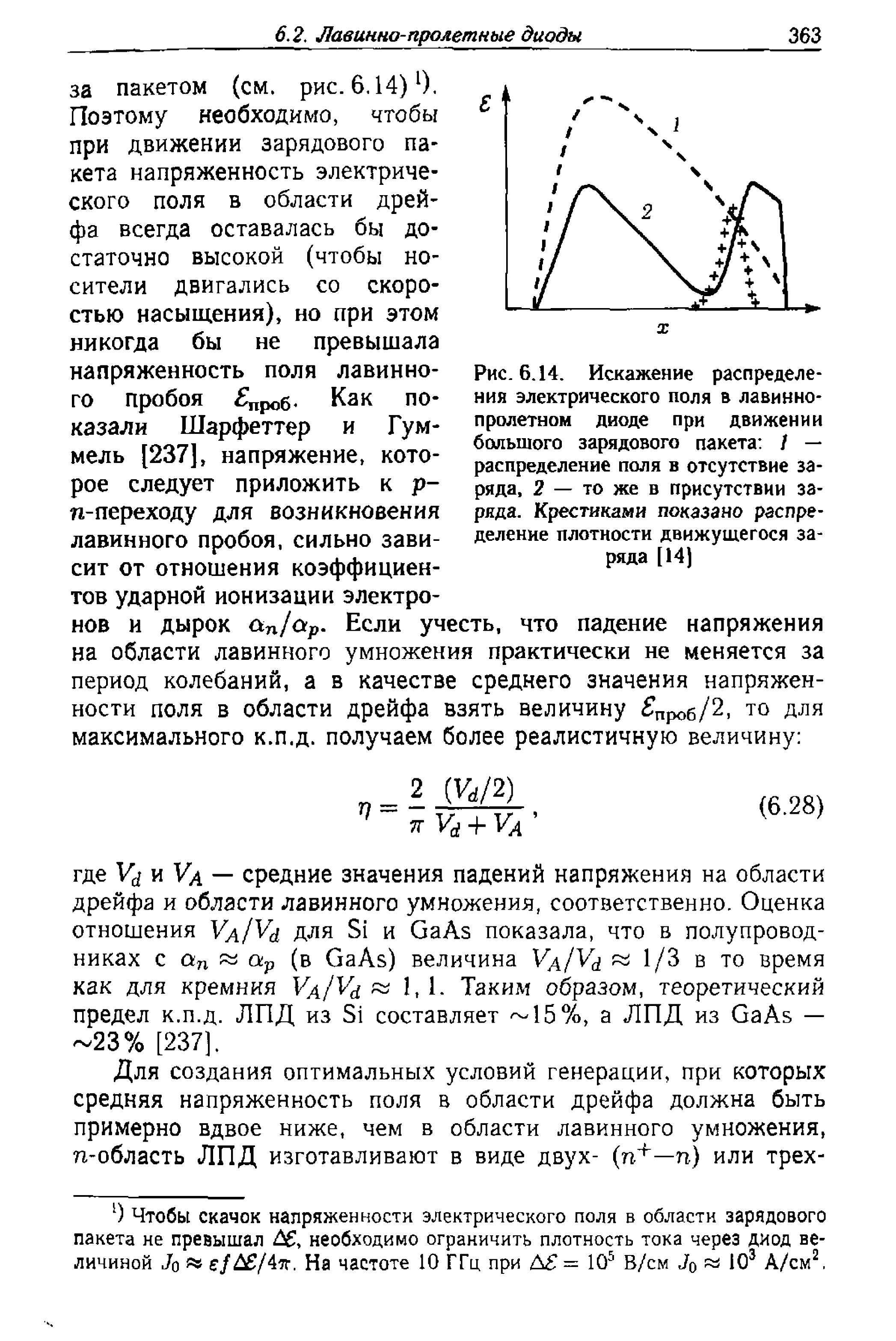

за пакетом (см. рис. 6.14)

1

).

Поэтому необходимо, чтобьг

при движении зарядового па-

кета напряженность электриче-

ского поля в области дрей-

фа всегда оставалась бы до-

статочно высокой (чтобы но-

сители двигались со скоро-

стью насыщения), но при этом

никогда бы не превышала

напряженность поля лавинно-

го пробоя £проб- Как по-

казали Шарфеттер и Гум-

мель [237], напряжение, кото-

рое следует приложить к р-

n-переходу для возникновения

лавинного пробоя, сильно зави-

сит от отношения коэффициен-

X

Рис. 6.14. Искажение распределе-

ния электрического поля в лавинно-

пролетном диоде при движении

большого зарядового пакета: / —

распределение поля в отсутствие за-

ряда, 2 — то же в присутствии за-

ряда. Крестиками показано распре-

деление плотности движущегося за-

ряда [14)

тов ударной ионизации электро-

нов и дырок а

п

/а

р

. Если учесть, что падение напряжения

на области лавинного умножения практически не меняется за

период колебаний, а в качестве среднего значения напряжен-

ности поля в области дрейфа взять величину £

п

роб/2, то для

максимального к.п.д. получаем более реалистичную величину:

7?= -

2 (V

d

/2)

7rV

d

+ V

A

(6.28)

где V

d

и VA — средние значения падений напряжения на области

дрейфа и области лавинного умножения, соответственно. Оценка

отношения VA/VCI для Si и GaAs показала, что в полупровод-

никах с а

п

« АР (в GaAs) величина VA!V<I «1/3 в то время

как для кремния Уд/Ув. ~ 1,1. Таким образом, теоретический

предел к.п.д. ЛПД из Si составляет ~15%, а ЛПД из GaAs —

~23% [237].

Для создания оптимальных условий генерации, при которых

средняя напряженность поля в области дрейфа должна быть

примерно вдвое ниже, чем в области лавинного умножения,

n-область ЛПД изготавливают в виде двух- (п

+

—п) или трех-

') Чтобы скачок напряженности электрического поля в области зарядового

пакета не превышал необходимо ограничить плотность тока через диод ве-

личиной Jo « е/^/47г. На частоте 10 ГГц при = 10

5

В/см J

0

« 10

3

А/см

2

,

364

Гл. 6.

Полупроводниковые СВЧ приборы

слойных (п-п

+

~п) структур с тщательно подобранным профи-

лем легирования [14].

Одним из способов дальнейшего повышения к.п.д. лавинно-

пролетных диодов является создание приборов не с одной об-

ластью дрейфа (как это было в конструкции, предложенной

Ридом), а так называемых двухпролетных ЛПД, в которых

формируются две области дрейфа, расположенные по разным

сторонам области лавинного умножения: одна для электронов,

другая для дырок. Выходная мощность ЛПД с такой структурой

почти вдвое больше, а к.п.д. на ~40% выше, чем в приборах

с одной областью дрейфа [14].

Другим способом повышения к.п.д. является создание

лавинно-пролетных диодов на основе гетеропереходов [238].

Известно, что в оптимально сконструированных ЛПД на ос-

нове р-п-переходов большая доля приложенного напряжения

падает на области лавинного умножения [14]. Поэтому если

расположить эту область в узкозонной части гетероперехода,

а область дрейфа сделать из широкозонного полупроводника,

то из-за более низкой напряженности поля лавинного пробоя

в узкозонном полупроводнике можно существенно снизить

падение напряжения на области лавинного умножения (Уд

в формуле (6.28)) и, следовательно, увеличить к.п.д. Так, в ЛПД

на основе гетероперехода GaAs-Ge удалось получить к.п.д. 45%

на частоте 8 ГГц в непрерывном режиме [239].

Максимальная мощность, которую можно получить от

лавинно-пролетного диода, определяется, кроме к.п.д. прибора,

еще двумя факторами: эффективностью отвода тепла от прибора

(рабочая температура кристалла не должна превышать 200°С

в случае кремния) и физическими свойствами используемого

полупроводника. Для ЛПД, работающих на частотах до 30 ГГц

в непрерывном режиме, первый фактор является основным.

Лавинно-пролетный диод представляет собой меза-структуру,

которая крепится к теплоотводу. Если считать, что отвод

тепла ограничивается теплопроводностью полупроводника,

то поскольку толщина структуры, которая определяется

толщиной области дрейфа, изменяется обратно пропорциональна

частоте генерации, то и максимальная рассеиваемая мощность,

и мощность генерации изменяются как 1//.

При работе лавинно-пролетных диодов в импульсном режиме,

а также для диодов, работающих в непрерывном режиме на

частотах выше 30 ГГц, эффекты нагрева отходят на второй план,

и основные ограничения выходной мощности связаны с электрон-

6.2.

Лавинно-пролетные

диоды

365

ными характеристиками полупроводника: напряженностью поля

лавинного пробоя £

про

б и скоростью насыщения v

s

. Для оценки

пригодности того или другого полупроводника для изготовления

ЛПД часто используют величину f%

po6

v

b которая входит в фор-

мулу для оценки максимальной мощности генерации:

f

2

V

2

Р проб

U

S

max

~ 8тг рХс

где Х

с

га 2W/(efS) - импеданс диода [14]. В кремнии величина

v

s примерно втрое больше, чем в GaAs.

При выборе материала для изготовления ЛПД следует иметь

в виду следующее. На частотах / < 10 ГГц диоды из GaAs имеют

более высокий к.п.д.

1

), однако из-за втрое более низкой тепло-

проводности арсенида галлия по сравнению с кремнием, отвод

большого количества тепла от ЛПД, изготовленных из GaAs,

затруднен. С другой стороны, благодаря более высокой тепло-

проводности Si, к кремниевым ЛПД можно подводить большую

электрическую мощность, и, несмотря на меньший к.п.д., полу-

чать от них сравнимую выходную мощность. Из-за более низкого

быстродействия GaAs по сравнению с Si (см. ниже) к.п.д. этих

диодов быстро уменьшается с ростом частоты, и в области вы-

соких частот кремний, в соответствии с величиной ^роб^'

п03

'

воляет получить втрое более высокую мощность по сравнению

с GaAs. Поэтому на частотах выше 35 ГГц большинство ЛПД

изготавливают из кремния.

В настоящее время выходная мощность лавинно-пролетных

диодов из Si и GaAs приблизилась к своему теоретическому

пределу, и возникла необходимость в поиске новых полупровод-

ников для создания более мощных ЛПД. По величине

наиболее перспективным материалом для лавинно-пролетных ди-

одов считается карбид кремния, в котором эта величина при-

мерно в 100 раз выше, чем для Si и GaAs. В лабораторных

образцах ЛПД из SiC уже получена генерация на частотах 10

и 35 ГГц [240, 241]. По теоретическим оценкам, работа лавинно-

пролетных диодов из карбида кремния возможна до частот 450-

500 ГГц.

1

) Одной из причин более высокого к.п.д. диодов из GaAs является фор-

мирование более четких границ зарядовых пакетов. Благодаря уменьшению

скорости дрейфа с ростом напряженности электрического поля в области

отрицательного дифференциального сопротивления, электроны в задней части

пакета (той, где напряженность поля ниже, см. рис. 6.14), движутся быстрее

и догоняют пакет.

366 ГА, 6. Полупроводниковые СВЧ приборы

Быстродействие лавинно-пролетных диодов. Генераторы

на лавинно-пролетных диодах работают на частотах до ~390 ГГц

и перекрывают весь диапазон сантиметровых и миллиметровых

длин волн. Верхняя граница частоты генерации ЛПД определя-

ется несколькими эффектами. Во-первых, это — конечное «время

лавинного отклика», которое равно времени релаксации энергии

в сильном электрическом поле. В Si, GaAs и InP значения этого

времени примерно равны и составляют ^0,6 пс [239].

Другое ограничение связано с диффузионным расплыванием

зарядового пакета при его движении в области дрейфа. Макси-

мальную частоту, связанную с этим эффектом, можно оценить по

формуле /

тах

w v\/bD

n

[242]. Нетрудно видеть, что этот эффект

должен быть особенно сильно выражен для электронов в GaAs,

в котором подвижность и коэффициент диффузии электронов

велики, Оценки показывают, что максимальная частота ЛПД из

GaAs ограничена величиной ~80 ГГц; для кремния эта частота

составляет ~460 ГГц [242]. При работе ЛПД с зарядовыми

пакетами дырок максимальные частоты в Si и GaAs превышают

1000 ГГц, и поэтому не удивительно, что наивысшая частота

генерации в ЛПД (394 ГГц (243)) была получена в приборе из

Si, в котором использовался дрейф дырок. Наконец, существует

ограничение, связанное с «насыщением» коэффициента ударной

ионизации в сильных электрических полях и увеличением роли

туннельного пробоя. Обсудим последнее ограничение более по-

дробно.

Очевидно, что с ростом частоты генерации оптимальная

толщина области лавинного умножения должна уменьшаться.

Уменьшение размеров этой области влечет за собой резкое воз-

растание напряженности электрического поля, необходимого для

возникновения пробоя. Однако, как мы знаем из материала

п. 1.3, при этом заметно возрастает вероятность туннелирования

электрона сквозь потенциальный барьер. Поэтому в наиболее

высокочастотных ЛПД наряду с компонентой тока лавинной

инжекции, запаздывающей по отношению к напряжению на

90°, появляется и компонента тока туннельной инжекции, для

которой такого запаздывания нет. Уменьшение фазового угла

инжекционного запаздывания приводит к ухудшению условий

возбуждения колебаний, а при попытке дальнейшего увеличения

частоты лавинно-пролетный диод переходит в режим чисто тун-

нельной инжекции. Особенности работы диодов в этом режиме

будут рассмотрены нами в п. 6.4.2.

6.2.

Лавинно-пролетные

диоды 367

Конструкция лавинно-пролетного диода похожа на конструк-

цию диода Ганна (см. рис. 6.86). В наиболее простом варианте

(структура р

+

-п-га

+

) необходимый профиль легирования созда-

ется путем диффузии акцепторной примеси в тонкий эпитакси-

альный слой n-типа, выращенный на сильно легированной под-

ложке [239]. Более сложные структуры (например, двухпролет-

ные ЛПД) создают методом многослойного эпитаксиального на-

ращивания. В высокочастотных приборах толщина области дрей-

фа настолько мала (менее I мкм), что для создания необходимого

профиля легирования часто используется ионная имплантация.

После создания структуры из пластины с помощью травления

выделяются меза-диоды, которые монтируются на теплоотвод,

причем для улучшения условий отвода тепла их часто монтируют

в «перевернутом состоянии», чтобы укоротить путь от активной

области к теплоотводу. Для улучшения отвода тепла в мощных

ЛПД вместо теплоотвода из меди часто используется алмазный

теплоотвод [239].

Выходная мощность лавинно-пролетных диодов из GaAs и Si

на частоте 10 ГГц достигает ~50 Вт в импульсном режиме и

~5 Вт в непрерывном режиме; в диодах из Si в непрерывном

режиме можно получить ~1 Вт на 100 ГГц и 200 мкВт на частоте

361 ГГц [14, 52]. Следует заметить, что в связи с быстрым

развитием полевых транзисторов (см. гл. 4) многие характери-

стики ЛПД, работающих в области частот до ~100 ГГц, уже

превзойдены этими транзисторами. Однако в коротковолновой

части диапазона миллиметровых волн и в субмиллиметровом

диапазоне ЛПД продолжают оставаться самыми мощными полу-

проводниковыми источниками СВЧ излучения.

Лавинно-пролетные диоды находят применение в системах

космической связи 0; в радиолокации; системах наведения (в

том числе ракет); в связи (радиорелейные линии, беспроводные

локальные сети); в медицине. Кроме того, как и диоды Ган-

на, ЛПД используются в охранных системах; для измерения

расстояний, скорости и вибраций; в системах предотвращения

столкновений (автотранспорт, авиация, судоходство); системах

контроля скоростного режима на автострадах [239]. Отечествен-

ной промышленностью выпускается целый ряд ЛПД, например,

кремниевые диоды 2А706 (диапазон 8,5-11,5 ГГц), 2А717 (31-

') Диапазон частот 3,4-44 ГГц выделен под каналы передачи Земля-космос

и космос-Земля, а область частот около 60 ГГц, и которой радиоволны сильно

поглощаются молекулярным кислородом в атмосфере, используют для создания

защищенных от перехвата систем межспутниковой связи.

368

Гл. 6.

Полупроводниковые СВЧ приборы

62 ГГц), 2А756 (85-100 ГГц) и арсенид-галлиевые диоды ЗА707

(8,3-16,7 ГГц), ЗА759 (35-37 ГГц).

6.3. Инжекционно-пролетные диоды.

Основным недостатком лавинно-пролетных диодов является

высокий уровень шума, связанный со статистическими флуктуа-

циями числа электронно-дырочных пар, рождаемых носителями

при ударной ионизации. В 1968 г. Рюэгг [244] и Райт [245]

независимо предложили новый тип прибора с динамическим

отрицательным дифференциальным сопротивлением, в котором

для инжекции зарядовых пакетов используется потенциальный

барьер (р-п-переход или барьер Шоттки) 0 Генерация СВЧ коле-

баний в диодах этого типа, названных инжекционно-пролетными

диодами (ИПД)

2

), впервые осуществлена в 1971 г. Колманом

и Зи в Bell Laboratories [246].

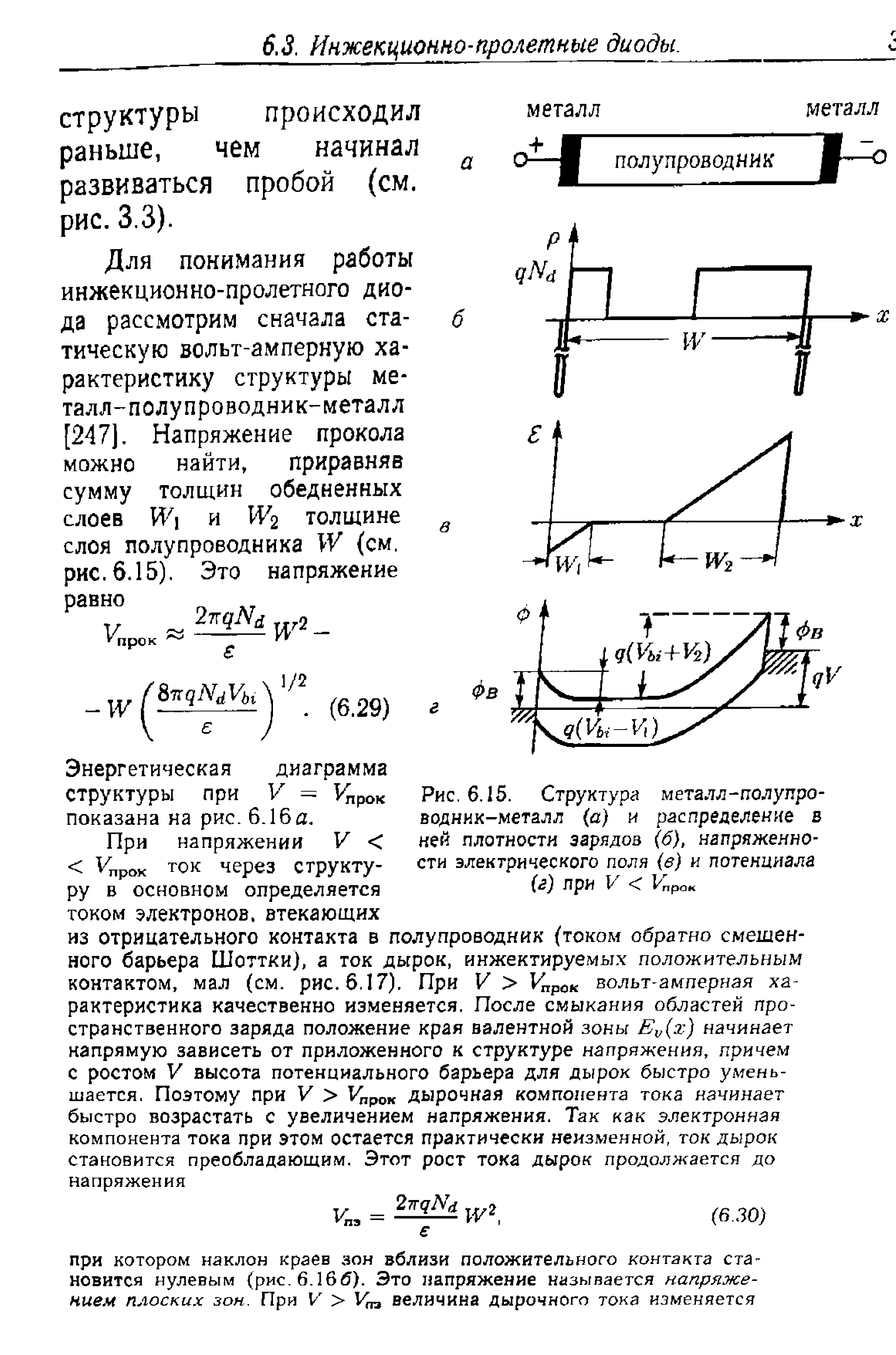

Конструкция и принцип действия. Одна из возможных

конструкций инжекционно-пролетного диода и ее энерге-

тическая диаграмма показаны на рис. 6.15. В общем слу-

чае ИПД представляет собой структуру, в которой слой

полупроводника расположен между двумя включенными

навстречу друг другу выпрямляющими контактами: двумя

барьерами Шоттки (структура металл-полупроводник п-типа-

металл), двумя р-п-переходами (структура р

+

-п-р

+

) или

барьером Шоттки и р-п-переходом. При подаче напряжения на

такую структуру один из переходов оказывается смещенным

в прямом направлении, а другой — в обратном. С ростом

напряжения область пространственного заряда обратно сме-

щенного перехода быстро расширяется, пока не произойдет

смыкание областей пространственного заряда (так называемый

прокол), после чего ток через структуру начинает очень быстро

возрастать с увеличением напряжения^). Уровень легирования и

толщина слоя полупроводника подбираются так, чтобы прокол

') Впервые возможность получения отрицательного дифференциального

сопротивления в приборах такой конструкции обсуждалась в работе Шок-

ли [229].

2

) В зарубежной литературе эти диоды называются BARITT (barrier-

injection transit-time) диодами.

3

) Подобные структуры, называемые диодами с проколом, используются

в электронных схемах в качестве быстродействующих ограничителей напря-

жения, а также стабилитронов. Интересно, что созданные таким образом

низковольтные стабилитроны (на напряжение, скажем, 1,5 В) по коэффициенту

качества превосходят зенеровские диоды, которые мы рассматривали в п. 1.3.4.

6.3. Инжекционно-пролетные диоды.

Г

4

структуры происходил

раньше, чем начинал

развиваться пробой (см.

рис. 3.3).

Для понимания работы

инжекционно-пролетного дио-

да рассмотрим сначала ста-

тическую вольт-амперную ха-

рактеристику структуры ме-

талл-полупроводник-металл

[247). Напряжение прокола

можно найти, приравняв

сумму толщин обедненных

слоев W\ и Щ толщине

слоя полупроводника W (см,

рис. 6.15). Это напряжение

равно

дт

2

металл

металл

a

I

полупроводник

I

б

W

X

в

X

VnpOK ~

-W

S*qN

d

V

H

\

l/2

(6.29)

Фв

диаграмма

^прок

Рис. 6.15. Структура металл-полулро-

водннк-металл (а) и распределение в

ней плотности зарядов (б), напряженно-

сти электрического поля (е) и потенциала

Сг) при V < К,

рок

Энергетическая

структуры при V =

показана на рис. 6.16а.

При напряжении V <

< Kipox

т

ок через структу-

ру в основном определяется

током электронов, втекающих

из отрицательного контакта в полупроводник (током обратно смешен-

ного барьера Шоттки), а ток дырок, инжектируемых положительным

контактом, мал (см. рис. 6,17). При V > V

np0K

вольт-амперная ха-

рактеристика качественно изменяется. После смыкания областей про-

странственного заряда положение края валентной зоны E

v

(x) начинает

напрямую зависеть от приложенного к структуре напряжения, яричем

с ростом V высота потенциального барьера для дырок быстро умень-

шается, Поэтому при V > V

np0f{

дырочная компонента тока начинает

быстро возрастать с увеличением напряжения. Так как электронная

компонента тока при этом остается практически неизменной, ток дырок

становится преобладающим. Этот рост тока дырок продолжается до

напряжения

Vm

= Ъцзр,

W

2

t (6

_

30)

при котором наклон краев зон вблизи положительного контакта ста-

новится нулевым (рис. 6.166). Это напряжение называется напряже-

нием плоских зон. При V > V

m

величина дырочного тока изменяется

370 Гл. 6. Полупроводниковые

СВЧ приборы

W х

t ^

фвр + qAV Jp

а

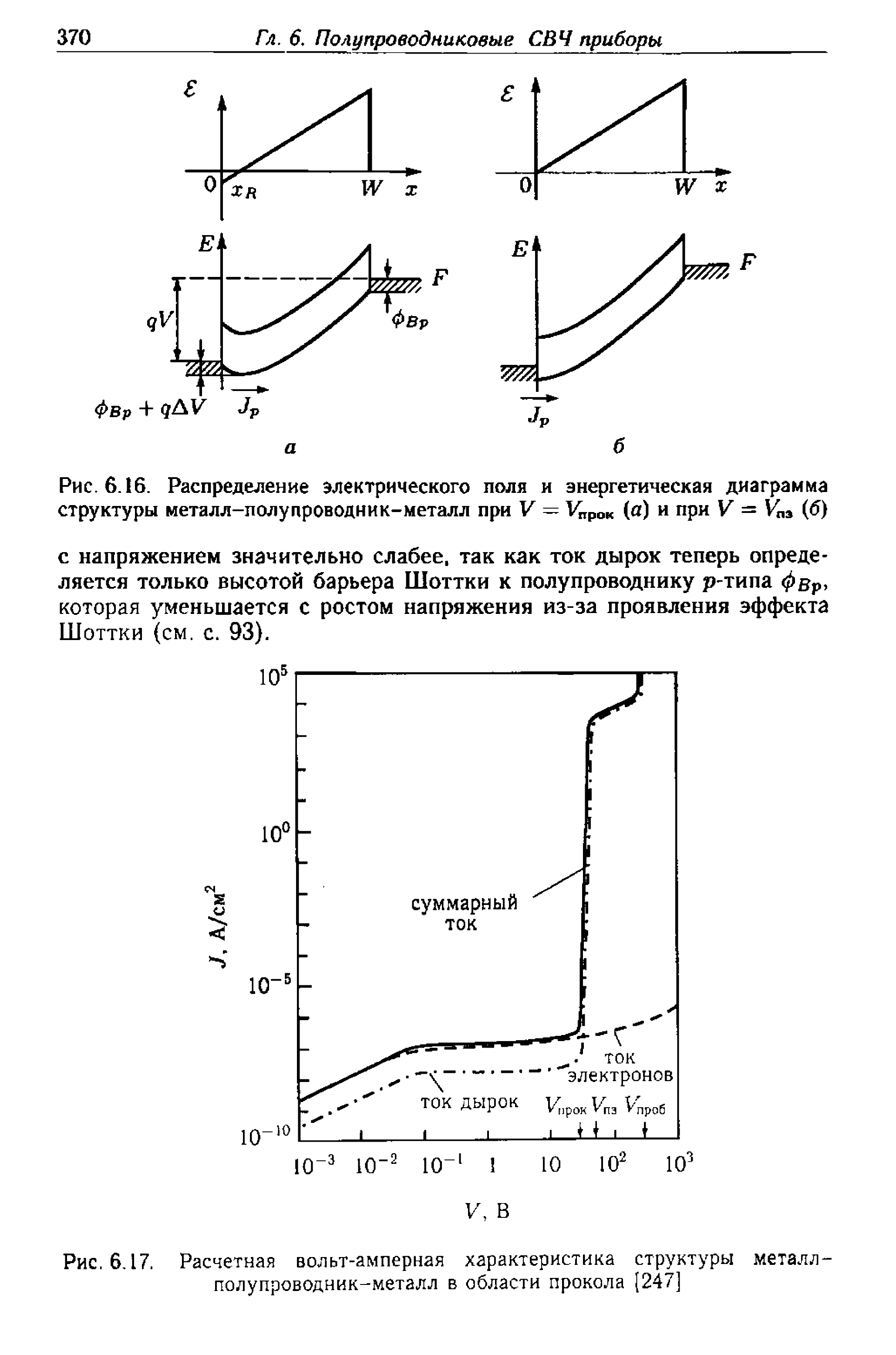

Рис. 6.16. Распределение электрического поля и энергетическая диаграмма

структуры металл-полу проводник-металл при V =

V„

poK

(а) и при V =

Vn*

(б)

с напряжением значительно слабее, так как ток дырок теперь опреде-

ляется только высотой барьера Шоттки к полупроводнику р-типа фвр>

которая уменьшается с ростом напряжения из-за проявления эффекта

Шоттки (см. с. 93).

10

10

о

сч

S

О

<

»

10

-5

10

-10

суммарный

ток

i

Л"

ток дырок

J L •

электронов

VnpOK Vf\3

Vnpo6

• м • •

10"

3

10

-2

10

-I

ю lo-

rn-

v, в

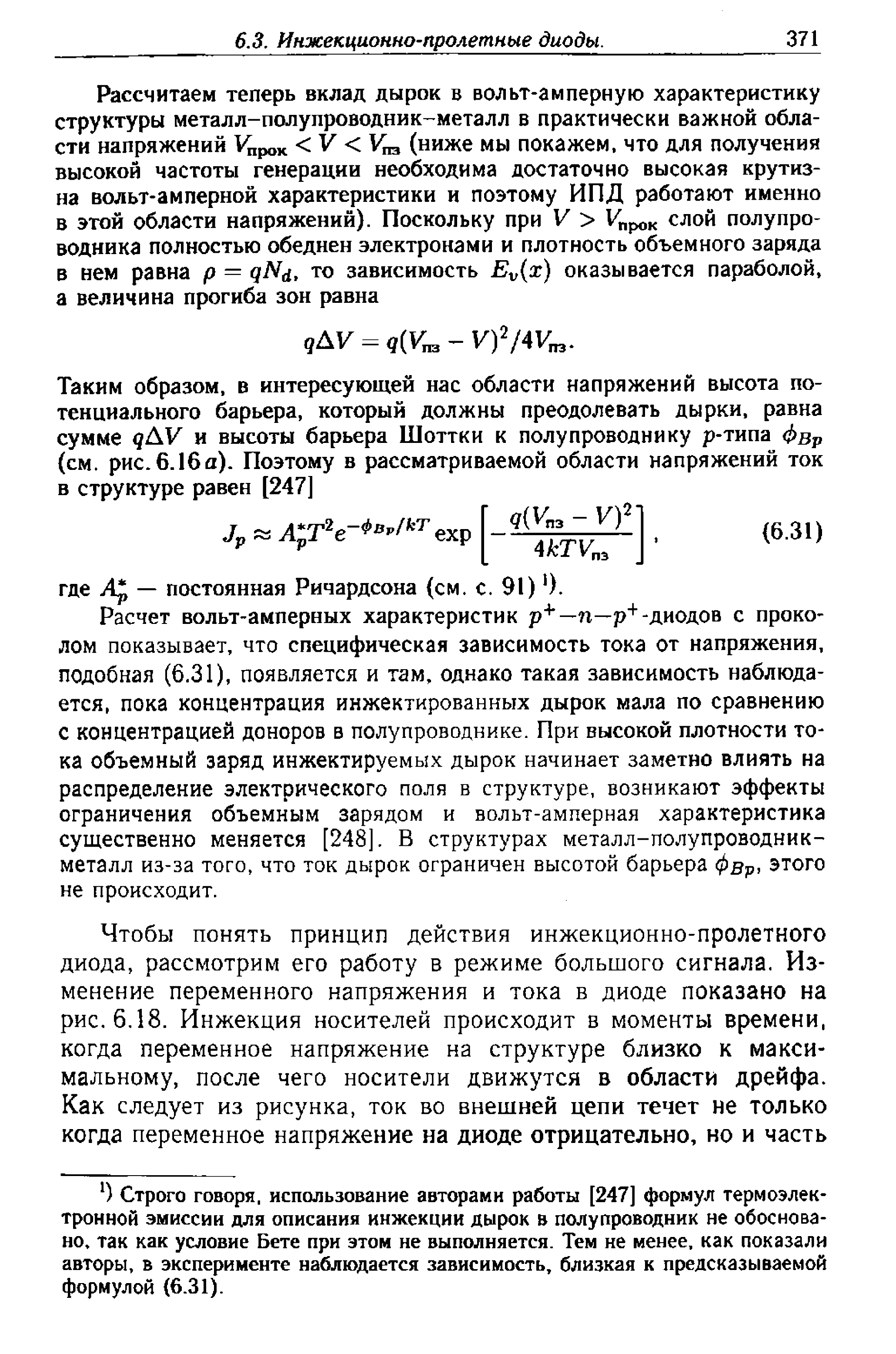

Рис. 6.17. Расчетная вольт-амперная характеристика структуры металл

полупроводник-металл в области прокола [247]

6.3.

Инжекционно'Пролетные диоды.

371

Рассчитаем теперь вклад дырок в вольт-амперную характеристику

структуры металл-полупроводник-металл в практически важной обла-

сти напряжений V^pox < V < V

m

(ниже мы покажем, что для получения

высокой частоты генерации необходима достаточно высокая крутиз-

на вольт-амперной характеристики и поэтому ИПД работают именно

в этой области напряжений). Поскольку при V > V

npOK

слой полупро-

водника полностью обеднен электронами и плотность объемного заряда

в нем равна р = qNd> то зависимость оказывается параболой,

а величина прогиба зон равна

qbV = q{V

m

-V)

2

/4V

m

.

Таким образом, в интересующей нас области напряжений высота по-

тенциального барьера, который должны преодолевать дырки, равна

сумме qAV и высоты барьера Шоттки к полупроводнику р-типа Фв

Р

(см. рис. 6.16 а). Поэтому в рассматриваемой области напряжений ток

в структуре равен [247]

J

p

~ A

V

1 е ехр

4

(6.31)

где — постоянная Ричардсона (см. с. 91) ')•

Расчет вольт-амперных характеристик р

+

—п—р

+

-диодов с проко-

лом показывает, что специфическая зависимость тока от напряжения,

подобная (6.31), появляется и там, однако такая зависимость наблюда-

ется, пока концентрация инжектированных дырок мала по сравнению

с концентрацией доноров в полупроводнике. При высокой плотности то-

ка объемный заряд инжектируемых дырок начинает заметно влиять на

распределение электрического поля в структуре, возникают эффекты

ограничения объемным зарядом и вольт-амперная характеристика

существенно меняется [248]. В структурах металл-полупроводник-

металл из-за того, что ток дырок ограничен высотой барьера фд

р

, этого

не происходит.

Чтобы понять принцип действия инжекционно-пролетного

диода, рассмотрим его работу в режиме большого сигнала. Из-

менение переменного напряжения и тока в диоде показано на

рис. 6.18. Инжекция носителей происходит в моменты времени,

когда переменное напряжение на структуре близко к макси-

мальному, после чего носители движутся в области дрейфа.

Как следует из рисунка, ток во внешней цепи течет не только

когда переменное напряжение на диоде отрицательно, но и часть

1

) Строго говоря, использование авторами работы [247] формул термоэлек-

тронной эмиссии для описания инжекции дырок в полупроводник не обоснова-

но, так как условие Бете при этом не выполняется. Тем не менее, как показали

авторы, в эксперименте наблюдается зависимость, близкая к предсказываемой

формулой (6.31).