Креативная хирургия и онкология №1 (5) - 2011

Подождите немного. Документ загружается.

Креативная хирургия и онкология

41

ОПЫТ НАУЧНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

кратковременный эффект. Все оперативные вмеша-

тельства выполнялись в плановом порядке под эн-

дотрахеальным обезболиванием, кроме установки

интрагастральных баллонов, которая выполнялась

под местной анестезией.

Результаты и обсуждение

Оценивая выполненные оперативные вмешатель-

ства, на наш взгляд, шунтирующие операции наибо-

лее эффективны у больных с ИМТ>40 кг/м

2

, так как

позволяют добиться стойкого стабильного снижения

массы тела. В сравнении друг с другом гастрорест-

риктивные операции, особенно «sleeve» резекция

желудка – технически проще и быстрее выполнимые

вмешательства. Однако при анализе отдаленных ре-

зультатов снижение избыточной массы тела было

меньшим, и стабилизация массы тела наступала быс-

трее по сравнению с шунтирующими операциями.

Для анализа хирургического лечения больных с

морбидным ожирением нами изучены исходы у всех

больных в ближайшие сроки после хирургического

вмешательства, прослежена динамика изменения

массы тела в ближайшие месяцы после операции,

клиническое течение сопутствующих заболеваний

и возникновения патологических синдромов. От-

даленные результаты хирургического лечения про-

слежены в период до 7 лет путем стационарного и

амбулаторного обследования, а также анкетирова-

нием у 45 (71,4%) больных. Нами также проводился

мониторинг изменений показателей качества жиз-

ни (КЖ) пациентов до операции и через 1 год после

вмешательства, что является одним из распростра-

ненных и общепризнанных методов изучения тече-

ния заболеваний, прежде всего хронических.

Оценка качества жизни пациентов становится

тем более необходимой, что проводимое оператив-

ное лечение само по себе способно в ряде случаев

ухудшать качество жизни, и требуется тщательное

изучение подобных эффектов. Понимание таких

взаимосвязей может служить основанием для вы-

бора видов оперативного лечения и поиска воз-

можных мер по предотвращению или уменьшению

его негативного влияния на качество жизни.

Инструментом для оценки КЖ являлся опросник

«Исследование медицинских результатов - Корот-

кая форма – 36» (SF-36), который был создан в 1992

году в Boston, США. Данный опросник позволяет

оценивать КЖ респондентов с достаточно высо-

кой чувствительностью, является кратким по объ-

ему, что делает его применение весьма удобным.

Опросник позволяет измерять общее здоровье, то

есть те составляющие здоровья, которые не являют-

ся специфичными для возрастных групп больных с

определенными заболеваниями или программами

лечения.

В рамках изучения КЖ, связанного со здоровь-

ем, в 1999 г. на базе Российской Военно-медицин-

ской академии (г. Санкт-Петербург) был создан

Межнациональный Центр по изучению качества

жизни (МЦИКЖ). В этом центре была создана рус-

скоязычная версия опросника SF-36. Результаты ис-

следований показали высокую согласованность с

характеристиками данных исследований качества

жизни, проведенных в других странах. Опросник

SF-36 признан удобным инструментом в оценке ка-

чества жизни в исследованиях, связанных с попу-

ляциями с избыточной массой тела и ожирением,

признана его адекватность и применимость у этой

категории больных [5].

В ближайшем послеоперационном периоде

наиболее часто отмечались диспептические рас-

стройства, которые отмечены у 21 (33,3%) пациен-

та. Также хотели бы обратить внимание на большее

по сравнению с людьми с нормальным весом коли-

чество раневых осложнений (3-4%), которые отме-

чены в 9,4%. После операции погибла одна (1,6%)

пациентка от острого нарушения мозгового крово-

обращения.

В отдаленном периоде, основываясь на данных

литературы, хорошим результатом считали поте-

рю массы тела 30% и более, удовлетворительным

- 15-30%. Проведя тщательный анализ, мы пришли

к выводу, что выполнение любого бариатрического

вмешательства приводит к снижению массы тела,

однако, стабилизация его на максимальных циф-

рах снижения веса происходит обычно после шун-

тирующих операций либо при закреплении образа

пищевого поведения у пациента.

В течение первого года после операции банда-

жирования желудка процент потери избыточной

массы тела составил 59,7%. После гастрорестрик-

тивных операций потеря веса в среднем составила

31,2% от исходной. Максимальная потеря массы

тела наблюдалась через 18 мес. после операции и со-

ставила 35,1% от исходной. Через 2 года снижение

массы тела прекращалось, и наступал период стаби-

лизации, а после 2-х лет масса тела даже увеличи-

лась на 2-8% от минимальной потери. При этом у 2

(3,2%) пациентов отмечена реканализация сообще-

ния между «малым» и «большим» желудками, и у 1

(1,6%) пациента отмечено расширение выходного

отдела из «малого» желудка, а у 1 (1,6%) - стеноз, что

потребовало выполнения повторных операций.

Что касается шунтирующих операций, то отме-

чалась прогрессивная потеря массы тела, и через 2

года она составила в среднем 38±3% от исходной.

Частота стула не превышала 3-4 раз в сутки и зави-

села от характера принимаемой пищи. Все больные

восстановили трудоспособность и не соблюдали

строгой диеты (рис. 1).

Рис. 1 . Динамика потери массы тела в зависимости

от вида выполненной операции

Креативная хирургия и онкология

42

ОПЫТ НАУЧНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Таким образом, у 52 (82,5%) пациентов получе-

ны хорошие результаты после первичной операции,

у 3 (4,8%) - удовлетворительные, а у 4 (6,3%), ко-

торым выполнены повторные операции, результат

признан неудовлетворительным, хотя в дальней-

шем после повторной операции необходимый эф-

фект был достигнут.

Оценивая влияние операций на течение сопутс-

твующей патологии, необходимо сказать, что сни-

жение массы тела, происходившее после всех видов

вмешательств, примерно одинаково характеризова-

ло изменения в зависимых органах и системах. Ис-

следование функции внешнего дыхания проведено

41 пациенту в сроки до 4 лет в период стабилизации

массы тела. К этому сроку больные теряли более 30%

исходной массы тела. Показатели внешнего дыхания

свидетельствовали о статистически достоверном

(Р<0,01) увеличении показателей ЖЕЛ и РаО

2

. При

этом также отмечалось статистически достоверное

снижение концентрации СО

2

в артериальной кро-

ви в сравнении с дооперационными показателями.

Общее состояние субъективно улучшилось, пациен-

ты становились более активными. Часть из них ста-

ла активно заниматься спортом. Нами не отмечено

статистически достоверных изменений показателей

электролитов сыворотки крови у больных, перенес-

ших бариатрическую операцию (таблица 1).

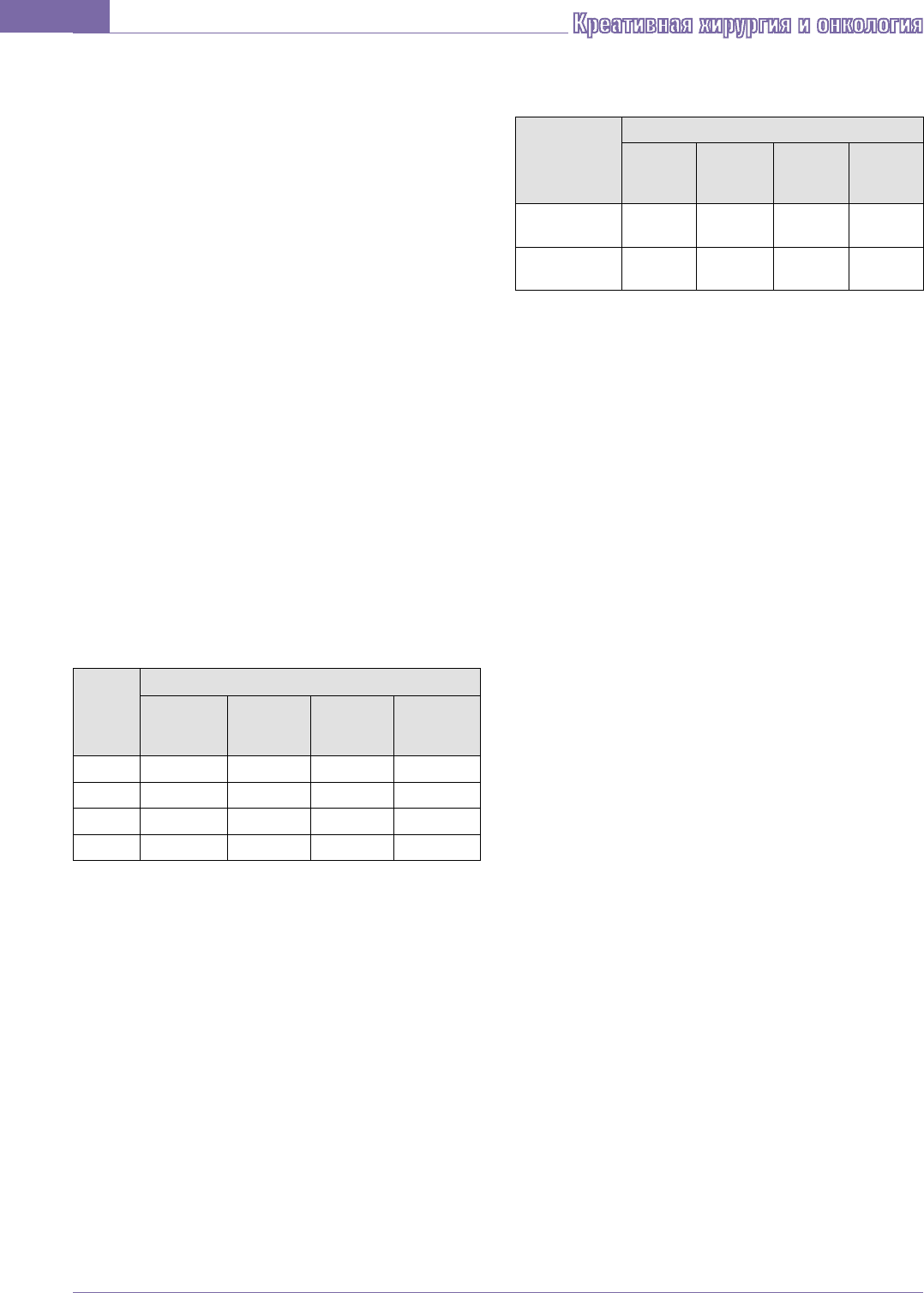

Таблица 1

Показатели электролитов сыворотки крови

после оперативных вмешательств

Показатели

(ммоль/л)

Время (мес.)

до

операции

6 мес. 12 мес. 24 мес.

Калий 4,21±0,02 4,19±0,05 4,20±0,04 4,18±0,07

Натрий 136,2±1,2 135,3±1,1 135,6±1,7 135,7±0,9

Кальций 2,64±0,04 2,61±1,02 2,54±1,07 2,35±2,01

Хлор 98,3±0,06 95,6±0,76 96,4±0,63 96,5±1,23

Примечание: р<0,05

Небольшое нарушение соотношения показате-

лей электролитного обмена отмечено в первый год

после шунтирующих операций, которые в дальней-

шем приходили к условной норме. Отсутствие нару-

шений водно-электролитного обмена после таких

операций, безусловно, является важнейшим поло-

жительным моментом.

Изменения липидного обмена после различных

оперативных вмешательств по поводу ожирения

представлены в таблице 3. Также отмечено досто-

верное снижение частоты выявления сахарного

диабета с потерей массы тела. До операции гиперг-

ликемия выявлялась у 15,4%, через 6 мес. - у 11,2%,

через 12 мес.- у 6,3%, а через 24 мес. - у 5,2% паци-

ентов (р<0,05).

В качестве интегральных показателей липидно-

го и углеводного обмена нами были приняты уро-

вень гипергликемии и значение коэффициента ате-

рогенности (таблица 2).

Таблица 2

Динамика показателей липидного и угле-

водного обмена

Показатели

Период (мес.)

до

операции

3 мес. 6 мес. 12 мес.

Коэффициент

атерогенности

6,5 ± 0,82 5,2 ± 0,63 6,6 ± 0,71 4,8 ± 0,8

Глюкоза крови

(ммоль/л)

8,8 ± 1,61 7,7 ± 1,12 6,3 ± 0,81 4,5 ± 1,94

Примечание: р<0,05

При этом проведенный корреляционный анализ

показал, что снижение коэффициента атерогеннос-

ти имело среднюю степень зависимости от сниже-

ния индекса массы тела (коэффициент корреляции

Спирмена r = 0,69, p<0,01), в то время как показате-

ли глюкозы крови имели сильную корреляционную

связь в зависимости от динамики снижения массы

тела (r = 0,92, p<0,001).

Изучение показателей артериального давления

выявило, что до операции артериальная гипертен-

зия выявлена у 49 (77,7%) больных. Через 12-18

месяцев после операции у 42 пациентов удалось

добиться нормализации артериального давления,

что позволяло больным отказаться от приема гипо-

тензивных препаратов. Нами проведен корреляци-

онный анализ у 20 пациентов до и после оператив-

ного вмешательства для определения зависимости

артериальной гипертензии от снижения массы тела

после проведенных оперативных вмешательств.

При этом выявлено, что имеется тесная связь между

показателями, что говорит о сильной корреляцион-

ной зависимости этих факторов (r = 0,77, p<0,01).

Что касается общехирургических осложнений,

то в отдаленный период основным из них явилось

развитие в течение первого года послеоперацион-

ных вентральных грыж у 4 (6,3%) человек.

При рассмотрении КЖ пациентов после бариат-

рических вмешательств результаты представлялись

в виде оценок в баллах по всем шкалам в диапазоне

от 0 до 100, где более высокая оценка указывает на

более высокий уровень КЖ. Подсчитаны средние

показатели и стандартные отклонения параметров

КЖ у всех 63 пациентов до начала лечения и у 57

пациентов непосредственно через год после опе-

рации. Как видно из представленных данных (таб-

лица 3), после проведенного вмешательства пока-

затели качества жизни меняются в положительную

сторону практически у всех пациентов. Установлена

более высокая физическая активность пациентов.

Высоким был показатель RP после лечения, свиде-

тельствующий о снижении роли физических про-

блем в ограничении жизнедеятельности больного

(р<0,05). Повысился уровень социальной актив-

ности - эмоциональная и физическая способность

к общению с представителями общей популяции.

Показатели общего восприятия здоровья и эмо-

циональной способности заниматься профессио-

нальной работой после проведенного лечения ко-

Креативная хирургия и онкология

43

ОПЫТ НАУЧНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

лебались в пределах 68,2±5,01 и 79,1±5,89 балла

соответственно, что было выше, чем до лечения, и

различия были статистически значимыми.

Таблица 3

Изменения показателей качества жизни у

больных до и после оперативного лечения спус-

тя 1 год

Показатели

До лечения

(в баллах)

Через 6 месяцев

после лечения

(в баллах)

Физическое

функционирование

61,3 ±1,01 75,1±2,84

Ролевое (физическое)

функционирование

62,5±4,01 74,8±5,75

Боль 60,1±4,10 62,7±3,40

Общее здоровье 57,2±3,03 68,2±1,01

Жизнеспособность 45,1±2,20 54,3±6,19

Социальное

функционирование

63,8±3,80 79,1±3,89

Эмоциональное

функционирование

73,5±4,17 75,3±7,50

Психологическое здоровье 71,3±1,80 72,2±6,30

Заключение

Таким образом, достигаемое снижение массы

тела в результате проведенных инвазивных вме-

шательств, коррекция сопутствующих нарушений в

зависимых органах и системах, нормализация по-

казателей обменных процессов позволяют считать

выбранные методы вмешательств эффективными,

а полученные результаты хорошими. При выборе

вида оперативного вмешательства следует руко-

водствоваться показателями ИМТ больного, а так-

же выраженностью метаболических нарушений.

Наиболее эффективными операциями по сниже-

нию веса являются шунтирующие операции, однако

обязательным считаем процесс предварительного

общения с пациентом для строго индивидуального

выбора вмешательства.

Оценка параметров КЖ больных свидетельс-

твует, что после бариатрических вмешательств по-

ложительные изменения в большей мере касаются

физических показателей КЖ - физического функци-

онирования, ролевого (физического) функциони-

рования, общего здоровья. В то же время изменение

показателей психического здоровья - жизнеспо-

собность, социальное функционирование, эмо-

циональное функционирование, психологическое

здоровье не были статистически достоверными.

Существенное значение в достижении стабилиза-

ции психоэмоциональной сферы пациентов, кро-

ме проводимого хирургического лечения, следует

придавать мультидисциплинарному подходу и бо-

лее длительной психологической помощи с приме-

нением психотерапевтических методик. Необходи-

мо подчеркнуть, что хирургический метод лечения

больных с морбидным ожирением – единственный

метод, который позволяет вернуть человека к пол-

ноценной жизни, снизить инвалидность, а также

избавить его от физических, косметических и пси-

хических неудобств, обусловленных ожирением.

Список литературы

1. Луцевич О.Э., Яшков Ю.И., Гордеев С.А., Про-

хоров Ю.А. Первый опыт лапароскопических опера-

ций при ожирении // Материалы съезда Европейс-

кой ассоциации бариатрических хирургов. - Прага,

2004.

2. Шевченко Ю.Л. Концепция исследования ка-

чества жизни в здравоохранении России // Иссле-

дование качества жизни в медицине. Материалы

научной конференции. – СПб., 2000. - С. 3-22.

3. Яшков Ю.М. Современный этап развития хи-

рургии ожирения // Врач. - 2000. - № 6. - С. 25-27.

4. Buchwald H., Avidor Y., Braunwald E., Jensen

M.D., Pories W, Fahrbach K., Schoelles K. Bariatric

surgery: a systematic review and meta-analysis //

JAMA. - 2004. – Vol. 14. - №292. - P. 1724-1737.

5. Doll H.A., Petersen S.E., Stewart-Brown S.L.

Obesity and physical and emotional well-being:

associations between body mass index, chronic illness,

and the physical and mental components of the SF-36

questionnaire // Obes Res. - 2000. – Vol. 2. - №8. - P.

160-170.

6. Goldstein D.J. Beneficial health effects of modest

weight loss // Int J Obes RelatMetab Disord. - 1992.

– Vol. 6. - №16. - P. 397-415.

7. McHorney C.A., Ware J.E., Jr., Raczek A.E. The

MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36): II.

Psychometric and clinical tests of validity in measuring

physical and mental health constructs // Med Care. -

1993. – Vol. 3. - №31. - P. 247-263.

Креативная хирургия и онкология

44

ОПЫТ НАУЧНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ÝÔÔÅÊÒÛ ÑÒÎËÁÍß×ÍÎÃÎ ÀÍÀÒÎÊÑÈÍÀ

Ó ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ Ñ ÒÐÀÂÌÀÌÈ ÃÐÓÄÍÎÉ ÊËÅÒÊÈ

ÏÎÑÒÃÅÌÎÐÐÀÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÅÐÈÎÄÅ

Д.А. Еникеев, А.В. Чижиков, Л.Т. Идрисова

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет,

кафедра патологической физиологии

Еникеев Дамир Ахметович,

зав. кафедрой патофизиологии БГМУ, д-р мед. наук, профессор,

450000, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 3,

тел. 8 (347) 273-85-71,

e-mail: enikeyev@mail.ru

Установлены лечебные эффекты иммунизации столбнячного анатоксина на вос-

становление организма пациентов в постгеморрагическом периоде, выражающиеся

в улучшении показателей гемодинамики, обусловленном стимуляцией стресс-ли-

митированной активацией ВНС, при участии гипоталамо-гипофизарной системы

организма, повышающих стрессовую устойчивость в сравнении с неиммунизиро-

ванными пациентами. В результате отмечено снижение послеоперационной леталь-

ности на 2,98%.

Ключевые слова: геморрагический шок, терминальное состояние, иммуниза-

ция, столбнячный анатоксин, гемодинамика, вегетативная нервная система.

THE EFFECTS OF TETANUS ANATOXIN ON PATIENTS WITH

THORACIC TRAUMA IN POSTHEMORRHAGE PERIOD

D.А. Enikeev, A.V. Сhizhikov, L.T. Idrisova

Bashkir State Medical University, Pathophysiology Chair

The medical effects by tetanus anatoxin immunization on restoration of organism

of the patients in posthemorrhage period expressing in improvement of hemodynamics

parameters, because of stimulation of sympathetic autonomic nervous system are

established, at participation of central nervous and immunity systems, raising stressful

stability in comparison with not undergone of tetanus anatoxin immunization patients. In

result the decrease of mortality on 2,98 % at the emergency patients is marked.

The key words: hemorrhage shock, terminal state, vaccination, tetanus anatoxin,

hemodynamic changes, autonomic nervous system.

Введение

Проблема возрастающего травматизма, в структуре

которого преобладают тяжелые и сочетанные травмы,

нередко осложняющиеся развитием геморрагического

шока, является крайне актуальной для современной

медицинской науки и практического здравоохране-

ния [7]. Массивная потеря крови - важнейшая причина

летальности при хирургических операциях, заболе-

ваниях, травмах [1]. Изменения со стороны сердечно-

сосудистой и нервной систем влекут за собой каска-

ды последовательно развивающихся патологических

процессов, развивается постреанимационная болезнь

[5]. В проведенных ранее на кафедре патофизиологии

БГМУ экспериментальных исследованиях отмечено

улучшение течения постреанимационного периода при

иммунизации столбнячным анатоксином (АС), однако

патогенетические механизмы и точки приложения это-

го влияния установлены не были [4].

Цель исследования

Выяснение эффектов лечебного действия про-

филактической иммунизации АС при терминаль-

ных состояниях, вызванных травмой грудной клет-

ки, осложненной геморрагическим шоком.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ 261 истории

болезни пациентов, прошедших лечение в отделе-

нии торакальной хирургии клиники Башгосмедуни-

верситета с 1998 по 2007 гг.

Креативная хирургия и онкология

45

ОПЫТ НАУЧНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Выделены следующие клинические группы: I

– 188 экстренных больных, предварительно имму-

низированных АС в дозе 20 ЕС (либо имевших ис-

ходно высокий титр противостолбнячных антител >

1:160 в реакции РПГА), оперированных на фоне кро-

вопотери; II - 73 экстренных пациента, неиммунизи-

рованных АС (титр антител < 1:20 в реакции РПГА),

оперированных на фоне кровопотери. Иммуниза-

ция АС проводилась в соответствии с приказом МЗ

РФ № 174 от 17.05.1999 [6] при согласии больного

(Одобрено Этическим комитетом по использова-

нию).

Неврологический статус изучался с примене-

нием шкалы «Glazgow Coma Scale», тяжесть состо-

яния пострадавших и тяжесть травмы оценивалась

по шкале TRISS [8]. Проводилось общеклиническое

обследование, ЭКГ, допплер-эхокардиография

на ультразвуковом аппарате «LOGIQ 500» фирмы

«General Electric» с расчетом показателей: фракции

выброса левого желудочка (ФВ), фракции изо-

метрического укорочения (ФУ) левого желудочка,

ударного объема (УО) левого желудочка, сердечно-

го выброса (СВ), рассчитывался показатель общего

периферического сопротивления сосудов (ОПСС).

Проводилась кардиоинтервалография [2]. Опре-

делялся уровень гормонов гипофиза и надпочеч-

ников иммунорадиометрическим методом. Расчет

объема циркулирующей крови (ОЦК) проводился

по методу L.D. Petz [10]. Результаты исследований

обрабатывались методами вариационной статис-

тики на персональном компьютере с процессором

«Pentium» с использованием программы «Statistica

6.0», «Microsoft Excel», вычислялись коэффициент

Стьюдента (t), коэффициент корреляции Спирмена

(rs), критерий соответствия χ

2

[3].

Результаты и обсуждение

В контингенте рассматриваемых больных пре-

обладали пациенты мужского пола (92,3%), тру-

доспособного возраста (средний возраст в I группе

- 36,41±7,52 года, во II – 44,84±8,13 года). Статисти-

чески значимых различий по полу и возрасту среди

изученных клинических групп выявлено не было.

Показатель TRISS составил 92,24±0,42% для I груп-

пы больных и 89,43±0,56% во II группе пациентов.

Чувствительность системы TRISS равнялась 50,8%,

специфичность - 97,1%, процент правильно про-

гнозируемых исходов - 90,9%. Объем кровопотери

составил 22-30% ОЦК, рассчитываемого по фор-

муле Petz’а, что соответствует геморрагическому

шоку II-III ст., который корригировался реинфузией

аутокрови и гемотрансфузией в объеме 11,5-14,2%

ОЦК. При анализе неврологического статуса сред-

ний балл в I группе больных составлял 13,8±0,4, во

II группе - 13,7±0,4. Анализ ЭКГ у больных I клини-

ческой группы выявил менее выраженную ишемию

миокарда, отсутствие синоатриальных и атриовент-

рикулярных блокад, имевшихся у пациентов II груп-

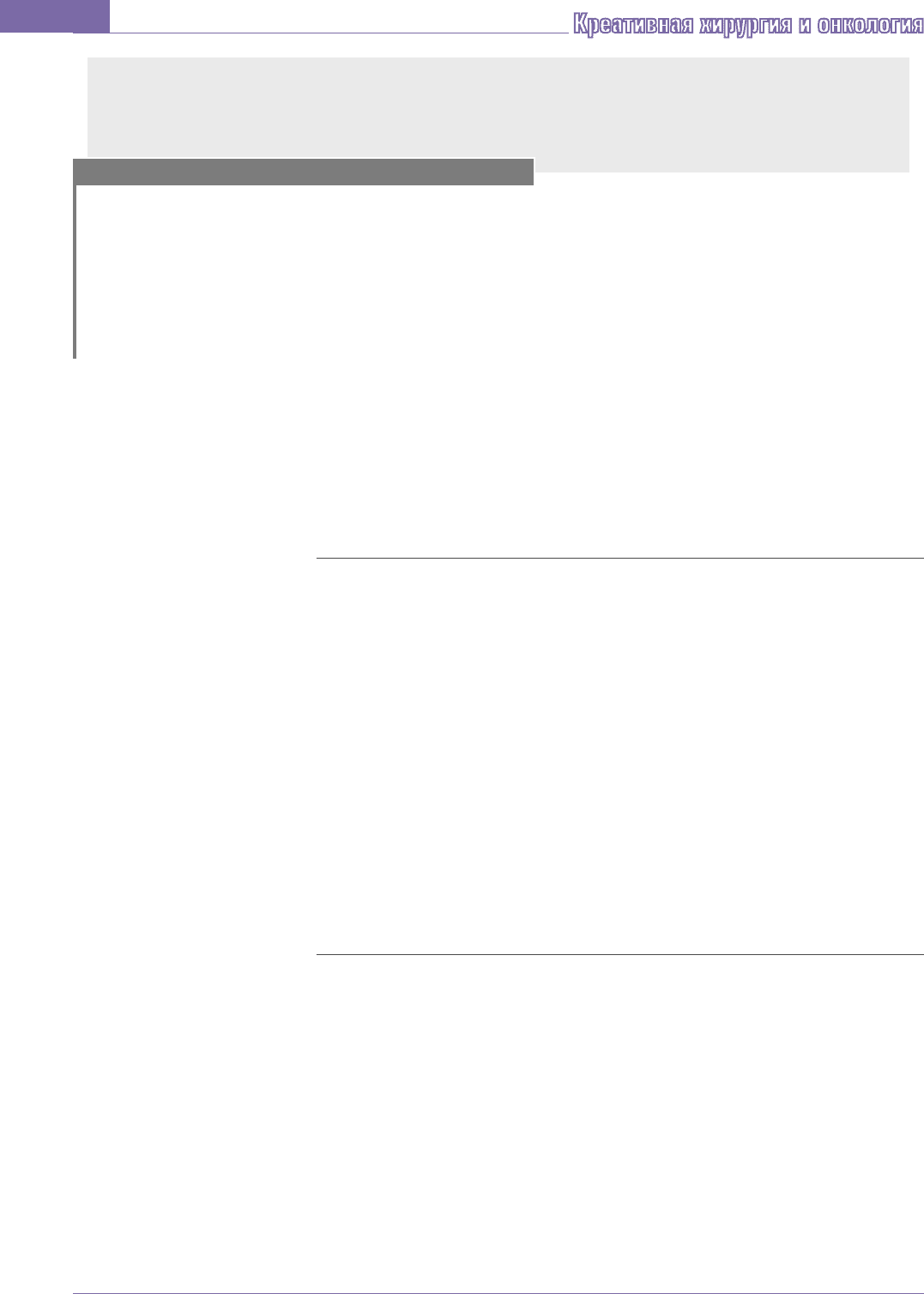

пы. В I группе на 1-е сутки после перенесенного ге-

моррагического шока отмечены достоверно более

высокие показатели СВ, ФВ и УО, снижение ОПСС,

на фоне увеличения индекса напряжения (ИН),

индекса вегетативного равновесия (ИВР), вегета-

тивного показателя ритма (ВПР), вычисляемых по

данным кардиоинтервалографии (рис. 1). Восста-

новление кровообращения с достоверно более вы-

сокими показателями СВ за счет роста УО в I группе

пациентов происходит через 2 недели после пере-

несенного геморрагического шока (рис. 2). Уровень

АКТГ в крови через 2 недели после перенесенного

оперативного вмешательства составляет 17,9±1,4

pg/ml в I группе пациентов и 15,4±2,3 pg/ml, p<0,05

во II группе. В то же время постгеморрагические из-

менения уровня кортизола у I группы пострадавших

выражены несколько меньше (306,8±14,2 pg/ml

против 325,8±19,5 pg/ml во II группе, различия ста-

тистически недостоверны).

Рис. 1. Гемодинамический портрет пациентов

I и II клинических групп на 1-е сутки после

перенесенного оперативного вмешательства

Рис. 2. Гемодинамический портрет пациентов

I и II клинических групп на 14-е сутки после

перенесенного оперативного вмешательства

При проведении корреляционного анализа по

методу Спирмена выявлена сильная статистически

значимая обратная зависимость между иммуниза-

цией АС и летальностью (Р=0,8). Отмечено сниже-

ние летальности у экстренных иммунизированных

АС пациентов на 2,98% (с 10,96% до 7,98%) в срав-

нении с неиммунизированными. Известно, что вак-

цинация переключает Т-хелперный ответ с типа 1 на

тип 2, активируя T-клетки, подавляющие активность

миелин-реактивных T-хелперов [9]. Мы считаем,

что это препятствует демиелинизации нервных во-

локон, имеющей ведущее значение в клинике пос-

треанимационного периода с его нестабильной

гемодинамикой, повторными нарушениями гема-

тоэнцефалического барьера, выраженной дизре-

Креативная хирургия и онкология

46

ОПЫТ НАУЧНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

гуляционной патологией нервной системы [4,5].

Благодаря сохранению структуры нервных воло-

кон стимулирующее влияние гипоталамо-гипофи-

зарной системы, опосредованное надсегментар-

ными отделами ВНС, способствует восстановлению

кровообращения, уменьшает гипоксическое пов-

реждение органов и тканей, снижает летальность в

постгеморрагическом периоде, что и иллюстриру-

ется проведенным исследованием.

Заключение

Таким образом, при исследовании влияния им-

мунизации АС на течение постгеморрагического

периода у больных с травмами грудной клетки, пе-

ренесших геморрагический шок, показано улучше-

ние восстановления показателей гемодинамики за

счет высокого уровня стресс-лимитированной акти-

вации вегетативной нервной системы, что снижает

летальность в постгеморрагическом периоде.

Список литературы

1. Абакумов М.М., Воскресенский О.В., Жестков

К.Г. Торакоскопия в диагностике и лечении ранений

легкого // Хирургия. - 2007. - С. 4-9.

2. Баевский Р.М., Иванов Г.Г. Вариабельность

сердечного ритма: теоретические аспекты и воз-

можность клинического применения. – Москва,

2000. - 27 с.

3. Гланц С. Медико-биологическая статистика:

пер. с англ. - М.: Практика, 1998. - 459 с.

4. Еникеев Д.А., Чижиков А.В., Александров

М.А. Иммунизация анатоксинами и реанимация.

– Уфа: Изд. «Диалог», 2004. - 265 с.

5. Золотокрылина Е.С. Постреанимационная бо-

лезнь // Анест. и реан. - 2000. - № 6.- С. 51-56.

6. Салахов Э.Р., Какорина Е.П. Травмы и отрав-

ления в России и за рубежом // Проблемы соци-

альной гигиены, здравоохранения и истории меди-

цины. - 2004. - № 2. - С. 13.

7. Champion H.R., Sacco W.J., Copes W.S. A revi-

sion of the Traume Score // J.Trauma. - 1989. - Vol.

29. - Р. 623.

8. Hernan M.A., Alonso A., Hernandez-Diaz S. Tet-

anus vaccination and risk of multiple sclerosis // Neu-

rology. - 2006. – Vol. 67. – P. 212-215.

9. Petz L.D. Platelet Transfusions // Clinical Practice

of Transfusion Medicine: 3rd ed. - New York: Churchill-

Livingstone, 1996. – P. 359-412.

Креативная хирургия и онкология

47

ОПЫТ НАУЧНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ÂËÈßÍÈÅ ÈÍÄÎË-3-ÊÀÐÁÈÍÎËÀ È ÝÏÈÃÀËËÎÊÀÒÅÕÈÍ-

3-ÃÀËËÀÒÀ ÍÀ ÌÈÊÐÎÖÈÐÊÓËßÒÎÐÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

ÓÐÅÒÐÛ Ó ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ Ñ ÍÅÏÐÎÒßÆÅÍÍÛÌÈ

ÑÒÐÈÊÒÓÐÀÌÈ, ÏÅÐÅÍÅÑØÈÕ ÂÍÓÒÐÅÍÍÞÞ

ÎÏÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÓÐÅÒÐÎÒÎÌÈÞ

А.Р. Загитов, А.А. Казихинуров, В.З. Галимзянов, А.А. Загидуллин,

А.Т. Мустафин, К.В. Маганев, А.В. Боярко, Н.Ф. Акчулпанов, М.В. Красников

Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, г. Уфа

ГОУ ВПО Башкирский Государственный медицинский университет,

кафедра урологии с курсом ИПО

Загитов Артур Раусович,

врач отделения реконструктивно-пластической хирургии

РКБ им. Г.Г. Куватова, канд.мед.наук,

450005, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Достоевского, д.132,

тел. 8 (347) 228-99-51, 8-917-428-33-49,

е-mail: alberturo@mail.ru

С помощью лазерной допплеровской флоуметрии в работе оценены микроциркуля-

торные изменения уретры при непротяженных стриктурах. Выявлена взаимосвязь меж-

ду степенью нарушения микроциркуляции и частотой развития рецидива заболевания.

Предложен новый способ комбинированного лечения непротяженных стриктур уретры

с использованием в послеоперационном периоде индол-3-карбинола и эпигаллокате-

хин-3-галлата, отличающегося антиоксидантными свойствами, что позволило улучшить

микроциркуляцию и снизить частоту рецидива заболевания. В качестве критерия выбора

оптимальной лечебной тактики у больных с непротяженными стриктурами уретры с це-

лью определения выраженности микроциркуляторных расстройств в патологически из-

мененной уретре предложено использование лазерной допплеровской флоуметрии.

Ключевые слова: индол-3-карбинол, эпигаллокатехин-3-галлат, лазерная доппле-

ровская флоуметрия, нарушения микроциркуляции, стриктура уретры.

THE EFFECTS OF INDOLE-3-CARBINOL AND

EPIGALLOCATECHIN-3-GALLATE ON URETHRAL

MICROCIRCULATORY CHANGES IN PATIENTS WITH

NON-EXTENSIVE URETHRAL STRICTURES FOLLOWING

OPTICAL INTERNAL URETHROTOMY

A.R. Zagitov, А.А. Kazikhinurov, V.Z. Galimzyanov, A.A. Zagidullin,

А.Т. Mustafin, K.V. Maganev, A.V. Boyarko, N.F. Akchulpanov, M.V. Krasnikov

G.G. Kuvatov Republican Clinical Hospital

Bashkir State Medical University, Urology chair with a Course in Postgraduate Studies

The study evaluates urethral microcirculatory changes in patients with non-extensive stric-

tures with the use of Laser Doppler Flowmetry. A correlation between the severity of urethral mi-

crocirculatory changes and the recurrence rate has been revealed. A new multimodal treatment

regimen of non-extensive strictures with the postoperative use of indole-3-carbinole and

epigallo-catechin-3-gallate, distinct by its antioxidant properties, has been proposed, allowing

to improve the microcirculation and to reduce the disease recurrence rate. As an optimal therapy

strategy choice criterion in patients with non-extensive urethral strictures, the application of

Laser Doppler Flowmetry has been recommended, with the purpose of microcirculatory

abnormalities severity detection in a pathologically altered urethra.

The key words: indole-3-carbinol, epigallocatechin-3-gallate, Laser Doppler Flowmetry,

microcirculatory abnormalities, urethral stricture.

Креативная хирургия и онкология

48

ОПЫТ НАУЧНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Введение

Основными причинами развития стриктур урет-

ры являются травмы и воспалительные заболевания

уретры. По данным В.И. Русакова, 81,5% стриктур

являются посттравматическими, 13,7% - воспали-

тельными, 1,3% - врожденными, а у 3,8% больных

установить причину не удается [1].

Частота рецидивов стриктур уретры после внут-

ренней оптической уретротомии достигает 80-90%

и более, рецидивы после различных реконструк-

тивно-пластических операций - 30-40% [2, 1]. Ре-

зультаты лечения этой категории больных весьма

неоднозначны. Предлагаемое большое количест-

во различных методов решения данной проблемы

обусловлено отсутствием оптимального.

Среди новых неинвазивных методов оценки

микроциркуляторных расстройств в зоне рубцовых

изменений уретры заслуживает внимания лазерная

допплеровская флоуметрия, предоставляющая воз-

можность выбора оптимальной лечебной тактики у

этой категории пациентов [3, 5].

Цель исследования

Целью нашего исследования явилось изучение

влияния индол-3-карбинола и эпигаллокатехин-3-

галлата на микроциркуляцию в уретре с помощью

лазерной допплеровской флоуметрии.

Материалы и методы

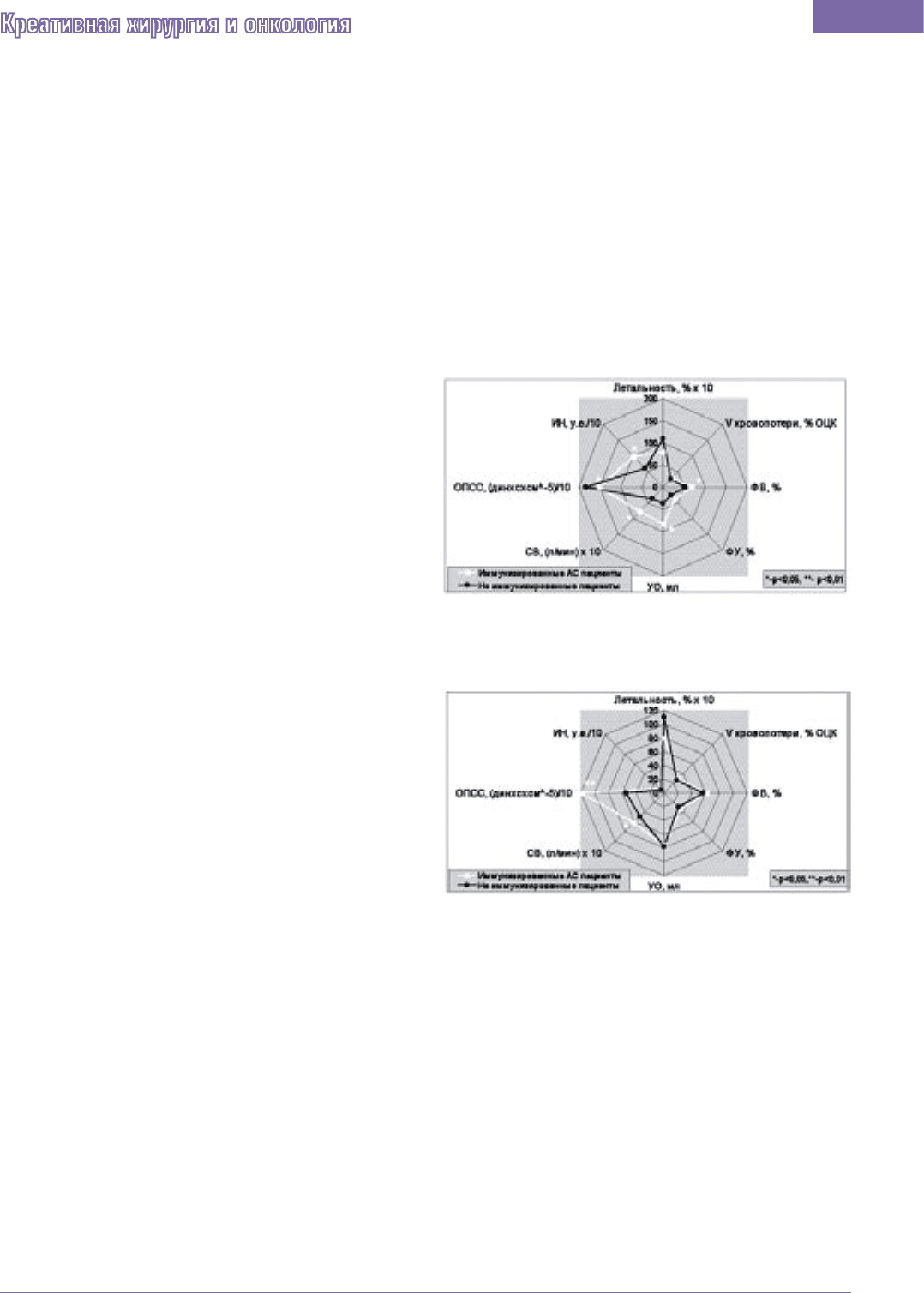

Для оценки микроциркуляции методом лазер-

ной допплеровской флоуметрии нами использован

лазерный анализатор капиллярного кровообраще-

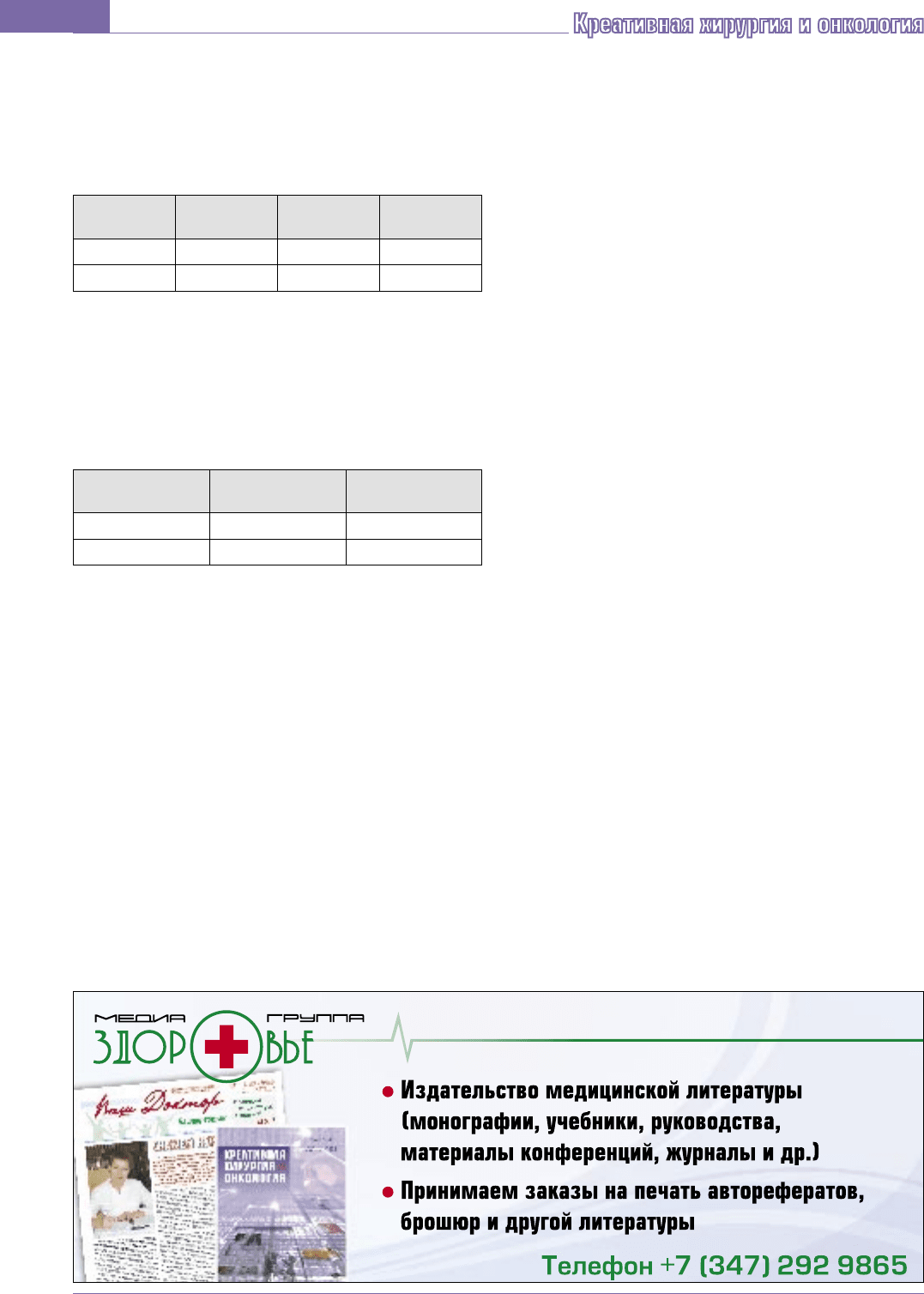

ния «ЛАКК-01» (НПП «Лазма», Россия) [4] (рис. 1).

Рис. 1. Лазерный анализатор капиллярного

кровотока ЛАКК-01, подключенный

к персональному компьютеру

Исследования проводили, руководствуясь реко-

мендациями по стандартизации неинвазивных ме-

тодов исследования европейского общества дерма-

тологов (для клинического применения лазерной

допплеровской флоуметрии).

Для оценки состояния микроциркуляции в не-

измененных тканях была сформирована группа

добровольцев из 25 пациентов с нормальными ге-

модинамическими показателями крови, которым

производилась диагностическая уретроскопия при

заболеваниях, не связанных с пузырно-уретраль-

ным сегментом (табл. 1).

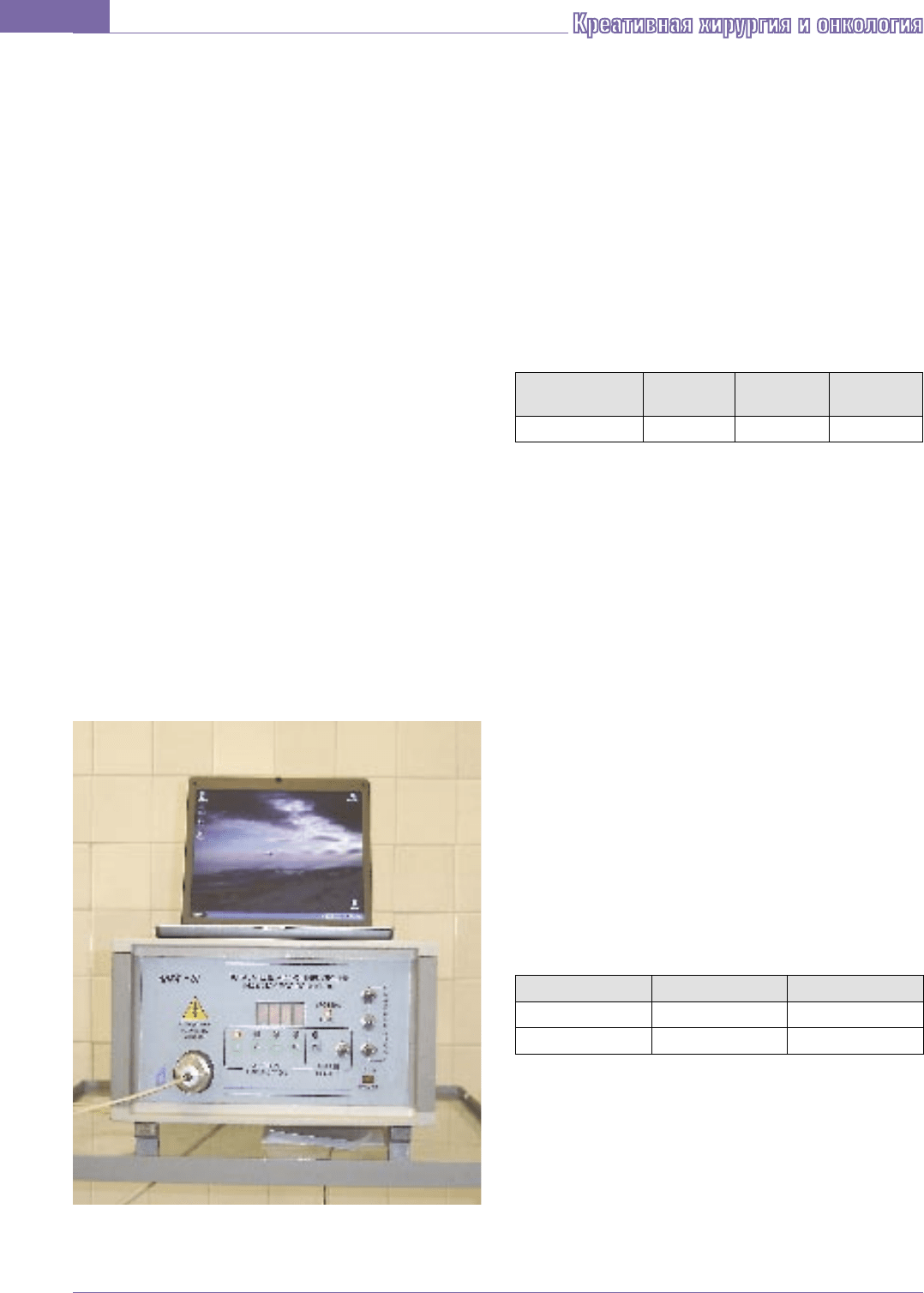

Таблица 1

Показатели микроциркуляции уретры в

норме

Анатомическая

зона

ПМ

(перф.ед.)

δ

(перф.ед.)

К

v

(%)

Уретра 5,6±0,7 0,8±0,5 14,28±0,6

Исследуемая группа представлена 22 пациента-

ми с непротяженными первично диагностированны-

ми стриктурами бульбозного и пенильного отделов

уретры в возрасте от 16 до 65 лет (средний возраст

35+2,3 года). Пациентам первой группы выполне-

на внутренняя оптическая уретротомия «холодным

ножом» с применением в послеоперационном пе-

риоде индол-3-карбинола и эпигаллокатехин-3-

галлата в дозе 1600 мг/сутки в течение 6 месяцев.

Контрольную группу представили 22 пациента с

аналогичным диагнозом, перенесшие классическую

внутреннюю оптическую уретротомию.

Больные с непротяженными стриктурами урет-

ры были обследованы согласно рекомендациям

Европейской ассоциации урологов по методам

обследования, лечения и наблюдения пациентов

с симптомами нижних мочевых путей, обуслов-

ленных инфравезикальной обструкцией. В таб-

лице 2 представлены результаты обследования

пациентов с непротяженными стриктурами буль-

бозного и пенильного отделов уретры (IPSS, Q

max

)

до операции.

Таблица 2

Уровень IPSS и Qmax у больных с непротя-

женными стриктурами уретры до операции

Группа больных IPSS (баллы) Q

max

(мл/сек)

I 19,3±1,1 8,8±3,2

II 20,5±1,3 8,2±2,1

Конечным этапом обследования явилась лазер-

ная допплеровская флоуметрия, выполняемая всем

пациентам с непротяженными стриктурами буль-

бозного и пенильного отделов уретры при урет-

роскопии, непосредственно перед проведением

внутренней оптической уретротомии в трех точках:

I - зона наибольших патологических изменений, II

- 0,5 и III - 1,0 см дистальнее от зоны наибольших

патологических изменений уретры (рис. 2).

Креативная хирургия и онкология

49

ОПЫТ НАУЧНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Рис. 2. Лазерная допплеровская флоуметрия зоны

патологических изменений уретры

В таблице 3 представлены результаты исследо-

вания микроциркуляции уретры у больных с непро-

тяженными стриктурами бульбозного и пенильного

отделов до операции.

Таблица 3

Показатели микроциркуляции уретры до

оперативного лечения

Анатомическая

зона

ПМ

(перф.ед.)

δ

(перф.ед.)

К

v

(%)

Зона рубцовых

изменений (РИ)

1,83±0,3 0,27±0,4 14,75±0,3

0,5 см дистальнее РИ 2,96±0,4 0,31±0,3 10,47±0,5

1 см дистальнее РИ 3,78±0,2 0,34±0,5 8,99±0,6

Ретроспективный анализ результатов опера-

тивного лечения 24 больных с непротяженными

стриктурами уретры, у которых показатель мик-

роциркуляции в зоне наибольших патологических

изменений до выполнения внутренней оптической

уретротомии не превысил 1,5 Перф. ед., и частота

рецидива заболевания в сроки наблюдения 6 меся-

цев после операции составила 51%, позволил нам

сделать вывод о том, что снижение уровня перфу-

зии крови в зоне наибольших патологических изме-

нений уретры более чем на 70% от нормы является

противопоказанием для выполнения внутренней

оптической уретротомии вследствие высокого (бо-

лее 50%) риска развития рецидива заболевания,

что явилось критерием исключения из исследова-

ния больных с угнетением микроциркуляции в зоне

наибольших патологических изменений уретры бо-

лее 70% от нормы.

В исследовании использован препарат - ин-

дол-3-карбинола и эпигаллокатехин-3-галлата

(Индигал 1600 мг/сутки, ЗАО «МираксБиоФарма»,

Россия), разработанный в НИИ Молекулярной Ме-

дицины при Московской Медицинской Академии

им. И.М. Сеченова. Активные субстанции индол-3-

карбинола и эпигаллокатехин-3-галлата являются

негормональными веществами природного проис-

хождения. Индол-3-карбинол - активная молекула,

выделенная в чистом виде из брокколи, эпигалло-

катехин-3-галлат - биологически активное вещест-

во, экстрагированное из листьев зеленого чая.

Сроки наблюдения больных составили 6 меся-

цев.

Обработка полученных результатов выполнена

с использованием профессионального пакета для

обработки и анализа статистической информации

STATISTICA 6.0. Для сравнения групп по качествен-

ному бинарному признаку применен точный кри-

терий Фишера. Значимыми считали различия при

p<0,05.

Результаты и обсуждение

Техника операции в обеих исследуемых группах

была идентичной. Уретротомию выполняли на 12

часах условного циферблата (рис. 3).

Рис. 3. Уретротомия «холодным» ножом

При этом критерием эффективности уретрото-

мии служило расширение уретры до диаметра не-

измененной ее части. Оперативное лечение завер-

шали дренированием мочевого пузыря по уретре

катетером Фоли 18-22 Шарьер на срок до 7-10 суток.

С целью снижения риска развития в послеопераци-

онном периоде гнойно-воспалительных осложне-

ний интраоперационно всем больным проводили

инфузию фторхинолонов в стандартных дозах.

Наиболее частыми осложнениями ближайшего

послеоперационного периода у больных исследу-

емых групп являлись воспалительные осложне-

ния, купируемые антибиотиками широкого спектра

действия.

В раннем послеоперационном периоде после

удаления дренажа у всех больных восстановилось

самостоятельное мочеиспускание. Выраженность

симптомов нижних мочевыводящих путей (IPSS),

количество остаточной мочи и показатели уродина-

мики (Q

max

) у больных с непротяженными стрикту-

Креативная хирургия и онкология

50

ОПЫТ НАУЧНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

рами уретры через 6 месяцев после внутренней оп-

тической уретротомии представлены в таблице 4.

Таблица 4

Уровень IPSS, количество остаточной мочи и

Qmax у больных исследуемых групп через 6 ме-

сяцев после операции

Группа IPSS (баллы)

V ост. мочи

(мл)

Q

max

(мл/сек)

I 6,4±3,9 12,7±6,7 22,4±2,3

II 12,6±4,4 29,2±10,4 18,6±3,8

В таблице 5 обобщены результаты контрольных

измерений параметров микроциркуляции уретры в

зоне уретротомии до и через 6 месяцев после внут-

ренней оптической уретротомии.

Таблица 5

Показатели микроциркуляции уретры до и

после оперативного лечения.

Группа

ПМ (перф.ед.)

до опер.

ПМ (перф.ед.)

6 мес.

I 1,83±0,3 3,03±0,41

II 1,83±0,3 2,35±0,2

Из таблиц видно, что наименее выражены сим-

птомы дизурии и меньшее количество остаточной

мочи, равно как и большая скорость мочеиспус-

кания выявлена в группе больных, получавших в

послеоперационном периоде индол-3-карбинола и

эпигаллокатехин-3-галлата. Также в этой группе на-

блюдаются более раннее и полное восстановление

микроциркуляции.

Рецидив заболевания в I группе больных мы

наблюдали у 5 пациентов (22,7%). Во II группе ре-

цидив заболевания выявлен у 8 больных (36,4%).

Все пациенты с диагностированными рецидивами

заболевания были исключены из дальнейшего на-

блюдения.

Выводы

1. Снижение уровня перфузии крови в зоне на-

ибольших патологических изменений уретры более

чем на 70% от нормы является противопоказанием

для выполнения внутренней оптической уретрото-

мии вследствие высокого (более 50%) риска раз-

вития рецидива заболевания.

2. Применение у пациентов с непротяженными

стриктурами уретры в послеоперационном периоде

индол-3-карбинола и эпигаллокатехин-3-галлата

способствует более раннему и полному восстанов-

лению микроциркуляции уретры в зоне уретрото-

мии, что снижает риск развития рецидива заболе-

вания в сроки наблюдения до 6 месяцев на 13,7%.

Список литературы

1. Коган М.И. Современные методы лечения

стриктуры уретры / М.И. Коган // Достижения в

заболеваниях верхних мочевых путей и стриктуры

уретры: материалы Пленума РОУ. - Екатеринбург,

2006. - С. 271-281.

2. Козлов В.И., Литвин Ф.Б., и соавт. Метод ла-

зерной доплеровской флоуметрии // Пособие для

врачей. - М, 2001. – 114 с.

3. Козлов В.И., Сидоров В.В. Лазерный анализа-

тор капиллярного кровотока ЛАКК-01 // Примене-

ние лазерной допплеровской флоуметрии в меди-

цинской практике. Второй Всерос. симп. - М., 1998.

- С. 5-8.

4. Русаков В.И. Хирургия мочеиспускательного

канала. - М. Медицина, 1999. - 255 с.

5. Bonner R.F., Nossal R. Modal for laser doppler

measurments of blood flow in tissue microcirculation

//Appl. Optics. - 1981. – Vol. 20. – P.2097.

e-mail: domdoctor@mail.ru