Коваленко В.Н. Руководство по кардиологии

Подождите немного. Документ загружается.

1300

_____________________

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

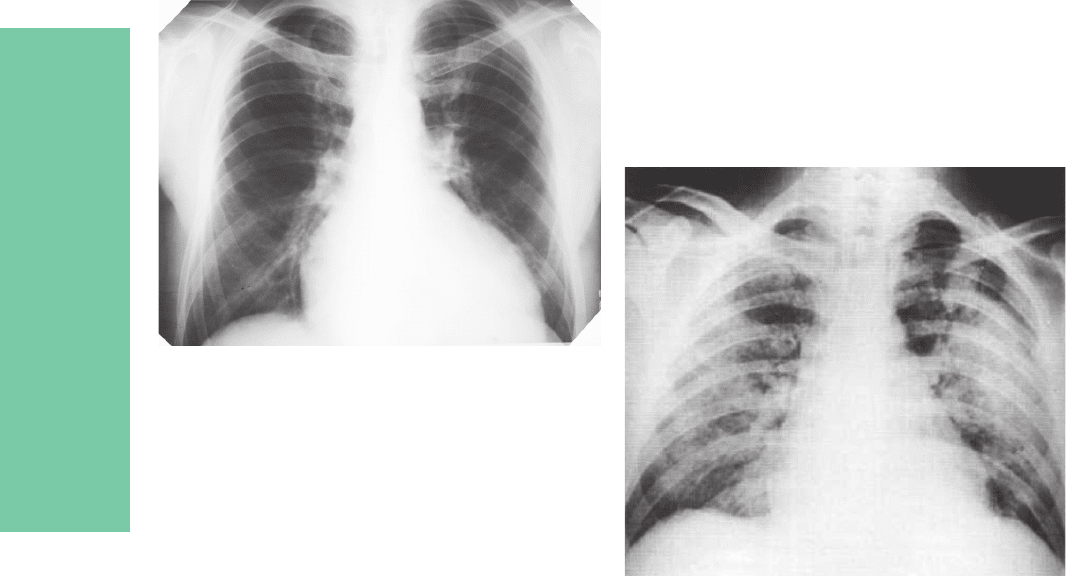

торакального индекса (отношение наибольшего

поперечного размера сердца к наибольшему вну-

треннему поперечному размеру грудной клетки)

>50% (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Значительное увеличение кардиотора-

кального индекса у пациентов с ДКМП

В то же время величина кардиоторакального

индекса <50% автоматически не исключает нали-

чия СН, поскольку при некоторых заболеваниях

сердца признаки СН возможны при нормаль-

ных или незначительно увеличенных его разме-

рах. Прежде всего это касается диастолической

СН (см. ниже). Снижение кардиоторакального

индекса, наряду с соответствующей динамикой

эхоКГ-показателей, является информативным

критерием эффективности лечения пациентов с

ХСН и систолической дисфункцией ЛЖ.

Рентгенографическое исследование предо-

ставляет также ценную информацию относи-

тельно наличия и выраженности застойных яв-

лений в легких как при установлении диагноза

СН, так и при динамическом наблюдении боль-

ного. Ранними признаками легочно-венозного

застоя явля ется перераспределение кровотока

в верхних отделах легких с соответствующим

обогащением в них сосудистого рисунка. Боль-

шая степень гиперволемии легких (в случае если

легочно-капиллярное давление >20 мм рт. ст.)

сопровождается признаками наличия транс-

судата, который локализуется периваскулярно

и перибронхиально в области корней легких,

делая последние визуально малоструктуриро-

ванными, «размытыми», и постепенно распро-

страняется на периферию. Маркером интерсти-

циального отека легких являются так называе-

мые В-линии Керли (Кегlеу Р., 1933) — обычно

3–5 тонких (1–2 мм) параллельных затемненных

линий длиной 0,5–3 см, локализованных в об-

ласти реберно-диафрагмального угла и боковых

базальных отделах легких. Линии Керли являет-

ся результатом наличия жидкости в междолевых

щелях и расширения лимфатических сосудов.

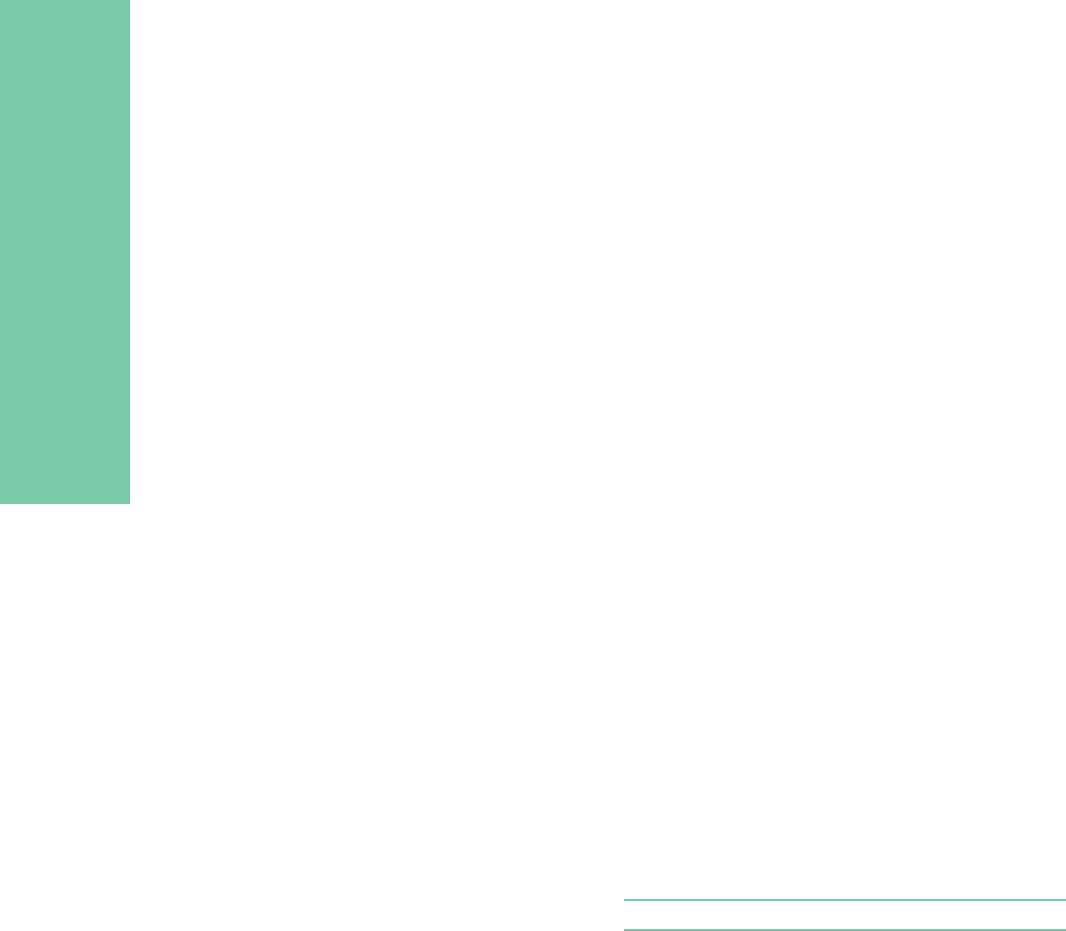

В случае превышения легочно-капиллярного

давления >25 мм рт. ст. может возникать мас-

сивный плевральный выпот и/ или альвеоляр-

ный отек легких (типичная рентгенологическая

картина последнего — массивное двустороннее

затемнение, которое распространяется от кор-

ней легких в направлении периферии, подобно

«крыльям мотылька» (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Рентгенограмма грудной клетки в передне-

задней проекции при кардиогенном альвео-

лярном отеке легких

Рентгенологическими признаками легочно-

артериальной гипертензии, которая у взрос-

лых является наиболее частым фактором насо-

сной недостаточности правых отделов сердца

(см. ЭТИОЛОГИЯ ХСН), является выбухание

ствола ЛА, наличие округлых теней дилатован-

ных ветвей ЛА в области расширенных корней,

«обрыв» артериальных ветвей на уровне сегмен-

тарных сосудов с дальнейшим отсутствием сосу-

дистого рисунка по периферии легочных полей.

Важной функцией рентгенографии грудной

клетки на этапе уточнения диагноза ХСН явля-

ется также дифференциальная диагностика с за-

болеваниями дыхательной системы.

Рентгенографическое исследование также

является главным средством диагностики и кон-

троля эффективности лечения таких осложне-

ний СН, как застойная пневмония, гидроторакс,

тромбоэмболия ветвей ЛА.

Электрокардиография

Рутинная ЭКГ в 12 отведениях на начальном

этапе формирования диаг ноза может предоста-

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

_____________________

1301

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

вить помощь в определении этиологии и отяг-

чающих факторов возможной СН — например

в случаях выявления признаков крупноочагово-

го рубцового кардиосклероза ЛЖ, гипертрофии

отделов сердца, полной блокады ножек (прежде

всего левой) пучка Гиса, тахиаритмии.

Прогностическая ценность наличия патоло-

гических изменений на ЭКГ при установлении

диагноза СН низкая (не более 50–60%), посколь-

ку все эти изменения возможны и у больных без

нарушения насосной функции сердца. Наобо-

рот, прогностическая ценность отсутствия па-

тологических изменений на ЭКГ относительно

отсутствия СН >90%. Это означает, что в случае

нормальной ЭКГ можно с достаточно высокой

степенью достоверности (>90%) исключить диа-

гноз СН.

При ХСН наиболее важную роль ЭКГ игра-

ет как средство контроля эффективности и

безопасности медикаментозного лечения боль-

ных сердечными гликозидами, блокаторами

β-адренорецепторов, амиодароном, диуретика-

ми (при этом оценивают ритм, проводимость,

признаки насыщения дигиталисом, продолжи-

тельность интервала Q–T, наличие электролит-

ных нарушений).

С целью получения дополнительной инфор-

мации для диагностики СН при динамическом

наблюдении этих больных используют различ-

ные инструментальные методы.

Радионуклидная вентрикулография

Радионуклидная вентрикулография может

быть полезной в случае трудностей с получением

полноценной диагностической информации с

помощью эхоКГ-исследования (проблемы с так

называемым ультразвуковым окном). Этот метод

дает возможность с высокой точностью оцени-

вать глобальную и сегментарную систолическую

функцию обоих желудочков и показатели их

диастолической функции. Постоянное усовер-

шенствование диагностических ультразвуковых

систем сделало применение радионуклидной

вентрикулографии в последние годы менее акту-

альным.

Магнитно-резонансное исследование сердца

Магнитно-резонансное исследование (МРИ)

сердца — наиболее точный и воспроизводимый

метод определения массы, объема полостей, ФВ

желудочков, объема клапанных регургитаций и

минутного объема сердца (МОС). Применение

МРИ ограничивается высокой стоимостью соот-

ветствующей аппаратуры и самого исследования.

Холтеровское мониторирование ЭКГ

Не играет самостоятельной роли в диагно-

стировании СН. В то же время у пациентов с уже

установленным диагнозом ХСН суточное мони-

торирование ЭКГ дает возможность выявлять

желудочковые аритмии высоких градаций, ко-

торые являются маркером повышенного риска

возникновения внезапной сердечной смерти.

Кроме этого, холтеровское мониторирование

позволяет выявлять эпизоды тахи- и брадисисто-

лических нарушений ритма или безболевой ише-

мии миокарда, которые при СН могут быть при-

чиной транзиторных эпизодов левожелудочковой

недостаточности или синкопальных проявлений.

Оценка вариабельности ритма сердца

Оценка вариабельности ритма сердца (ВРС)

(суточная — по данным холтеровского монитори-

рования или на основании регистрации 5-минут-

ных отрезков ЭКГ с помощью соответствующих

компьютерных программ) может предоставить

дополнительную информацию для оценки инди-

видуального прогноза ХСН (см. ниже) и объекти-

визировать корригирующее влияние терапии ней-

рогуморальными антагонистами при нарушенной

автономной регуляции сердца у этих больных.

В качестве рутинного диагностического метода

при ХСН ВРС пока что не применяют.

Пробы с дозированной физической нагрузкой

Пробы с дозированной физической нагрузкой

не являются средством диагностики ХСН. Впро-

чем, если результат ВЭМ или пробы на тредмиле

с максимальной физической нагрузкой соответ-

ствует норме, диагноз СН, как правило, можно

исключить.

Роль нагрузочных тестов при ХСН заключается в

объективизации функционального состояния боль-

ных и оценке эффективности их лечения. С этой це-

лью в специализированных медицинских учрежде-

ниях иногда применяют ступенчато-возрастающие

пробы на ВЭМ или тредмиле с определением общего

времени нагрузки/общего объема выполненной ра-

боты, а также, при наличии спироэргометрического

оборудования — потребление кислорода на макси-

муме достигнутой нагрузки (VO

2

max). Последний

подход является «золотым стандартом» определения

толерантности к физической нагрузке у пациентов с

ХСН, поскольку уровень VO

2

mах более всего (сре-

ди других клинико-инструментальных показателей)

коррелирует со способностью больных выполнять

бытовые физические нагрузки и с прогнозом их вы-

живания. Определенным недостатком указанных

проб является то, что основной критерий их пре-

кращения при ХСН — невозможность выполнять

1302

_____________________

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

дальнейшую работу в связи с одышкой — является

субъективным.

В рутинной клинической практике с целью объ-

ективизации функционального состояния и кон-

троля эффективности лечения пациентов с ХСН

можно применять тест с 6-минутной ходьбой, ко-

торый является достаточно информативным и до-

вольно безопасным. Его проведение противопока-

зано пациентам с гемодинамически нестабильной

ХСН (гиперволемическое состояние, артериальная

гипотензия), наличием эпизодов желудочковой та-

хикардии и клинико-электрокардиографическими

признаками дестабилизации ИБС.

Результаты теста с 6-минутной ходьбой хоро-

шо коррелируют с ФК больных, установленным

по клиническим критериям, и с величиной VO

2

mах (табл. 2.7).

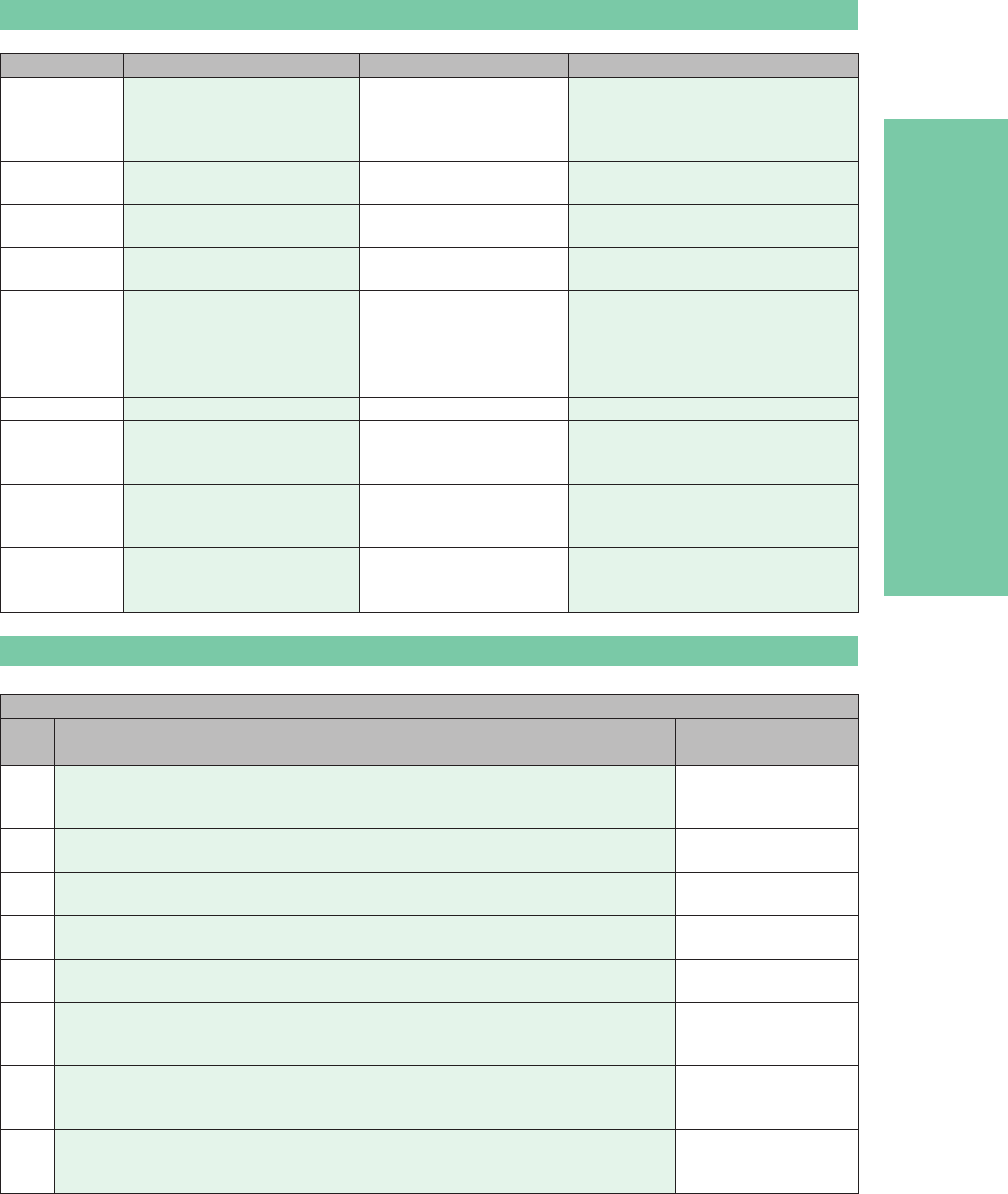

Таблица 2.7

Критерии ФК больных с ХСН по данным теста

с 6-минутной ходьбой

ФК

Дистанция,

пройденная за

6 мин, м

Максимальное

потребление

кислорода,

мл·кг

-1

·мин

-1

0 (отсутствие

явной или

скрытой СН)

>550 >22,0

1 (бессимп-

томная дис-

функция ЛЖ)

426–550 18,1–22,0

II 301–425 14,1–18,0

III 150–300 10,1–14,0

IV <150 ≤10

Стресс-эхоКГ с добутамином

Введение добутамина в низких дозах (ин-

фузия со скоростью 5–10 мкг·кг

-1

·мин

-1

) может

применяться у пациентов с ХСН на почве ИБС

и систолической дисфункцией ЛЖ для оценки

жизнеспособности акинетичных зон миокарда, с

целью определения показаний к его реваскуля-

ризации.

Чреспищеводная эхоКГ

Чреспищеводная эхоКГ не является рутин-

ным средством диагностики ХСН. Применять ее

как альтернативный метод можно в случаях пло-

хого ультразвукового окна при трансторакаль-

ном доступе. Благодаря более высоким возмож-

ностям визуализации по сравнению с рутинной

эхоКГ она позволяет, в частности, более точно

оценить состояние клапанного аппарата серд-

ца, лучше выявить внутрипредсердные тромбы и

септальные предсердные дефекты.

Оценка функции внешнего дыхания

Оценка функции внешнего дыхания не явля-

ется средством диагностики СН. Определение ее

параметров (ОФВ

1

, ОФВ

1

/ФЖЕЛ) осуществля-

ется в отдельных случаях с целью исключения

бронхолегочной причины одышки.

Инвазивные методы исследования сердца

Инвазивные методы исследования сердца

не применяют с целью установления диагноза

ХСН, однако по специальным показаниям могут

осуществляться на дальнейших этапах исследо-

вания больного.

Так, коронароангиография (КАГ) целе-

сообразна в случаях, когда с помощью других

клинико-инструментальных методов невозмож-

но провести дифференциальную диагностику

между коронарным и некоронарным происхо-

ждением СН, особенно при ее рефрактерности к

терапии. Другим показанием к проведению КАГ

является решение вопроса относительно рева-

скуляризации ЛЖ у лиц с ХСН, обусловленной

ИБС, при наличии стенокардии, эпизодов мио-

кардиальной ишемии или зон жизнеспособно-

го (гибернированного) миокарда, выявленных

с помощью добутаминового стресс-теста. КАГ

также показана пациентам с ХСН, являющими-

ся кандидатами для хирургической коррекции

митральной регургитации и/или аортального по-

рока сердца.

Катетеризация ЛЖ с контрастной вентрикуло-

графией (является частью протокола общего ко-

ронаровентрикулографического исследования)

предоставляет возможность точного определе-

ния давления наполнения ЛЖ, лучшей визуали-

зации его аневризм.

Катетеризация правых отделов сердца с ин-

вазивным мониторингом давления заклинивания

в ЛА. Ее проведение оправдано только у больных

с ОСН (шок, альвеолярный отек легких), реф-

рактерной к стандартной программе интенсив-

ной терапии.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СН

Определение содержания НУП в плазме крови

Показано, что повышение концентрации

циркулирующих НУП — предсердного, так на-

зываемого МНУП и его N-концевого фрагмента

(NT-МНУП) является ранним маркером дис-

функции ЛЖ — как систолической, так и диа-

столической. В последние годы этот подход по-

лучил статус диагностического стандарта.

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

_____________________

1303

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Высокая чувствительность повышения кон-

центрации циркулирующих МНУП или NТ-

МНУП (>90%) относительно наличия дисфунк-

ции ЛЖ, с одной стороны, и внедрение экспресс-

методик их определения — с другой, позволяет

рекомендовать их как первостепенный скринин-

говый диагностический метод у больных с симп-

томами вероятной СН (прежде всего, одышкой),

а также для исключения доклинической дис-

функции ЛЖ. Поскольку специфичность повы-

шения МНУП или NТ-МНУП в определении

дисфункции ЛЖ уступает его чувствительности

(повышение их уровня возможно, в частности,

при острых коронарных синдромах, ТЭЛА, по-

чечной недостаточности), целесообразно ис-

пользовать этот тест как метод исключения СН

в случаях нормального уровня указанных пепти-

дов. При повышенном уровне МНУП или NТ-

МНУП, выявленном по экспресс-методике, сле-

дующим шагом является проведение эхоКГ.

В последнее время продемонстрировано,

что высокий уровень циркулирующего МНУП

и отсутствие его выраженной обратной дина-

мики на фоне лечения является более точным

предик тором плохого прогноза у больных с тя-

желой ХСН, чем такие показатели, как ФВ ЛЖ,

количественная оценка клинического состояния

больного в баллах и VО

2

mах .

Преимуществом экспресс-определения МНУП

или NТ-МНУП с целью оценки динамики левоже-

лудочковой функции в процессе лечения пациентов

с ХСН является значительно лучшая воспроизводи-

мость результатов измерения по сравнению с резуль-

татами эхоКГ-исследования.

Гематологические и биохимические анализы

Рекомендованными стандартными (обяза-

тельными) лабораторными исследованиями при

ХСН являются: 1) общий анализ крови (гемо-

глобин, количество эритроцитов, лейкоцитов

и тромбоцитов, гематокрит); 2) общий анализ

мочи; 3) биохимический анализ крови, а именно

электролиты (К

+

, Nа

+

) плазмы крови, креатинин

плазмы крови, печеночные ферменты и билиру-

бин, уровень глюкозы крови.

Определение наличия анемии имеет кли-

ническое значение по нескольким причинам.

Во-первых, хорошо известно, что коррекция

анемии как фактора, усугубляющего симптома-

тику ХСН, способствует улучшению клинико-

функционального состояния больного. Во-

вторых, наличие анемии сопряжено с худшим про-

гнозом выживания таких пациентов. В-третьих,

анемия может свидетельствовать о наличии кли-

нически актуальной сопутствующей патологии,

нуждающейся в соответствующем лечении.

Повышение гематокрита может свидетельство-

вать о наличии полицитемии при легочном гене-

зе одышки, с другой же стороны — свое временно

сигнализировать о сгущении крови на фоне чрез-

мерно интенсивной диуретической терапии.

Лимфоцитопения является независимым пре-

диктором плохого выживания при ХСН.

Общий анализ мочи, кроме выявления воз-

можного сопутствующего заболевания почек,

позволяет определить наличие и уровень протеи-

нурии, которая может быть одним из признаков

конечного этапа ХСН («застойная почка»).

Контроль электролитов крови является важ-

ным элементом оценки клинического состояния

больного и мониторинга безопасности проводи-

мой терапии.

Гипокалиемия, с одной стороны, является од-

ним из возможных проявлений вторичного гипер-

альдостеронизма, характерного для декомпенси-

рованной ХСН, с другой же — может возникать

во время активной терапии петлевыми и/или тиа-

зидными диуретиками. Гипокалиемия повышает

риск развития фатальных желудочковых арит-

мий, в связи с чем ее необходимо свое временно

корригировать повышением доз калийсберегаю-

щих диуретиков и, при необходимости, инфузией

глюкозо-инсулино-калиевой смеси. Поэтому при

стационарном лечении пациентов с декомпенси-

рованной ХСН необходимо регулярно контроли-

ровать уровень К

+

плазмы крови (в определенных

клинических ситуациях — ежесуточно).

Гиперкалиемия (К

+

плазмы крови >5,5 ммоль/ л)

может возникать при ХСН в двух основных слу-

чаях. Во-первых, у больных с тяжелой ХСН по-

явление гиперкалиемии, несмотря на активное

лечение петлевыми диуретиками, часто является

признаком перехода ХСН в терминальную фазу

с прогрессивным ухудшением почечной функции

вследствие критического снижения сердечного

выброса (для этой ситуации характерно сочетание

гиперкалиемии с повышением креатинина плазмы

крови). Во-вторых, она может быть следствием из-

быточной коррекции гипокалиемии (чрезмерное

применение калийсберегающих диуретиков, ин-

фузий глюкозо-калиевой смеси). Гиперкалиемия

также может быть проявлением побочного дей-

ствия ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов

ангиотензина II и антагонистов альдостерона, осо-

бенно при их сочетанном применении. Выражен-

ная гиперкалиемия характеризуется повышенным

риском возникновения блокад и брадисистоличе-

ских нарушений ритма, вплоть до асистолии.

1304

_____________________

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Гипонатриемия у пациентов с ХСН может быть

следствием двух различных клинических ситуа-

ций. При первой из них снижение концентрации

Nа

+

в плазме крови отражает значительную вы-

раженность гиперволемии (часто при анасарке),

а следовательно, имеет относительный характер

(«гипонатриемия разведения») Гипонатриемия

такого происхождения, как правило, устраняется

при успешном преодолении отечного синдрома.

В другом случае гипонатриемия может возникать

у больных с тяжелой ХСН на фоне продолжитель-

ной интенсивной (нередко чрезмерной) терапии

диуретиками, которая сочетается с недостатком

поступления хлорида натрия в организм. Фак-

торами последней могут быть полная бессолевая

диета, анорексия, рвота (особенно при их сочета-

нии). Гипонатриемия этого типа, как правило, со-

провождается выраженной компенсаторной ак-

тивацией соответствующих нейрогормональных

систем (РАС, аргинин-вазопрессин) и рассматри-

вается как маркер плохого прогноза выживания.

Повышение уровня креатинина в плазме крови

может свидетельствовать о наличии как самосто-

ятельного декомпенсированного заболевания по-

чек, так и о переходе ХСН в терминальную фазу

(см. выше). Другой причиной повышения кон-

центрации циркулирующего креатинина может

быть терапия ингибиторами АПФ и/или блока-

торами рецепторов ангиотензина II (см. ЛЕЧЕ-

НИЕ). Повышение уровня креатинина отмеча-

ется и при чрезмерной диуретической терапии,

которая приводит к снижению системного АД,

общего объема циркулирующей жидкости и соот-

ветственно гипоперфузии почек («преренальная

азотемия»). Кроме того, повышение уровня креа-

тинина может свидетельствовать о нарушении

азотвыделительной функции почек, вызванной

лекарственными препаратами, использующимися

для лечения осложнений ХСН и сопутствующих

состояний (примером может быть нефротоксиче-

ское действие антибиотиков при терапии застой-

ной или тромбинфарктной пневмонии).

Повышение активности печеночных ферментов

в плазме крови (АлАТ, ГГТ), а также циркули-

рующего билирубина может быть маркером дис-

функции печени, вызванной застойными явле-

ниями в ней. Успешное лечение декомпенсации

кровообращения обычно сопровождается их об-

ратной динамикой.

Кроме того, наличие и степень печеночной

дисфункции, определяемой с помощью лабора-

торных тестов, необходимо учитывать при на-

значении и мониторированнии эффектов при-

меняемых при ХСН препаратов, которые харак-

теризуются исключительно или преимуществен-

но печеночным путем выведения (карведилол,

амиодарон, дигитоксин, некоторые другие).

Кроме вышеприведенных рекомендованных

к стандартному применению показателей, важную

дополнительную информацию при ХСН могут пре-

доставлять некоторые другие лабораторные тесты.

Концентрацию мочевой кислоты в крови целесо-

образно определять больным с тяжелой ХСН ис-

ходя из следующих соображений. Во-первых, не-

обходимо контролировать гиперурикемию, кото-

рая, как известно, нередко осложняет длительное

регулярное применение петлевых и/или тиазид-

ных диуретиков в значительных дозах. Во-вторых,

интенсивность образования мочевой кислоты яв-

ляется маркером выраженности системного окси-

дантного (свободнорадикального) повреждения

тканей, а ее высокий уровень в крови является

предиктором плохого выживания пациентов с

ХСН. Поэтому полезно определять уровень моче-

вой кислоты в динамике, с учетом коррекции осу-

ществляемого медикаментозного лечения.

Тиреотропный гормон. Определение его уров-

ня в крови целесообразно с целью исключения

гипер- или гипотиреоза как причины или как

отягощающего фактора СН, а также при по-

дозрении на дисфункцию щитовидной железы

на фоне продолжительного приема амиодарона.

Кардиоспецифические ферменты. Необходимо

определять в случаях внезапного ухудшения пока-

зателей гемодинамики с целью исключения ИМ.

СРБ. Определение его уровня в крови помо-

гает при исключении воспалительного генеза

СН (диффузный миокардит).

МНО. Его определение является междуна-

родным стандартом диспансерного наблюдения

больных, принимающих непрямые антикоагу-

лянты. Определение протромбинового индек-

са является суррогатным подходом, который по

определенным объективным причинам до сих пор

практикуется в странах СНГ.

КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

ЛЕВО- И ПРАВОСЕРДЕЧНАЯ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ.

ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ,

ЛЕВОПРЕДСЕРДНАЯ,

ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ

И БИВЕНТРИКУЛЯРНАЯ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

О левосердечной (или «левосторонней») СН

речь идет в случаях, когда вследствие насосной

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

_____________________

1305

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

недостаточности сердца, возникающей на уров-

не его левых отделов, наблюдаются симптомы

и признаки легочно-венозного застоя (гиперво-

лемия малого круга кровообращения). В боль-

шинстве случаев левосердечная СН по своему

механизму левожелудочковая, поскольку явля-

ется следствием хронической или острой деком-

пенсации ЛЖ (при ИБС, гипертензивном серд-

це, митральной и аортальной регургитациях).

О левопредсердной недостаточности речь идет в

случаях митрального стеноза, редко — левопред-

сердной миксомы.

При длительно существующей постепенно

прогрессирующей левосердечной недостаточ-

ности создаются условия для возникновения

сопутствующей насосной недостаточности пра-

вых отделов сердца. К таким факторам принад-

лежат: а) ремоделирование и энергетическая

недостаточность межжелудочковой перегород-

ки как общего для обоих желудочков анатоми-

ческого образования; б) хроническое повыше-

ние давления наполнения ПЖ, обусловленное

дилатацией ЛЖ; в) увеличение нагрузки на ПЖ

вследствие повышения системного давления в

ЛА за счет повышения тонуса ее артериол (реф-

лекторный защитный механизм, направленный

на ограничение кровотока в легких с целью сни-

жения легочно-венозного давления). При по-

явлении у таких больных признаков насосной

недостаточности ПЖ в виде застойных явлений

в большом круге кровообращения речь идет о

присоединении к имеющейся недостаточно-

сти левых отделов сердца и правожелудочковой

недостаточности, которая по механизму свое-

го возникновения носит вторичный характер.

В подобном случае нередко применяют термин

«бивентрикулярная», или тотальная СН. Вместе

с тем бивентрикулярная СН может возникать

и в начале заболевания, когда выраженное по-

ражение миокарда обоих желудочков возникает

одновременно (при ДКМП, диффузном мио-

кардите) .

Изолированная правожелудочковая недо-

статочность является следствием исчерпания

резервов компенсации или механического за-

труднения наполнения ПЖ, например при кон-

стриктивном перикардите. Изолированная пра-

вожелудочковая недостаточность отмечается при

декомпенсированном легочном сердце, стенозе

устья ЛА, ТЭЛА. Недостаточность большого кру-

га кровообращения можно характеризовать как

правопредсердную в редких случаях изолирован-

ного трикуспидального стеноза, правопредсерд-

ной миксомы и аномалии Эбштейна.

ОСН И ХСН

В клинической практике под ОСН обычно

понимают быстрое возникновение выражен-

ных клинических признаков насосной недоста-

точности сердца, чаще всего его левых отделов.

В последнем случае наблюдают значительно вы-

раженные одышку и объективные признаки за-

стойных явлений в легких, имеющие тенденцию

к нарастанию и трансформации в альвеолярный

отек легких. Наиболее частой причиной острой

левожелудочковой недостаточности является

острый ИМ (со значительным объемом пора-

жения или/и острой митральной недостаточно-

стью вследствие разрыва папиллярной мышцы).

Другими причинами ОСН могут быть гипертен-

зивный криз, выраженная тахи- и брадиарит-

мия, неконтролируемые инфузии значительного

количества жидкости у больных с хронической

«левосердечной» недостаточностью. Возникно-

вение отека легких как крайней степени острой

левопредсердной недостаточности характерно

для критического митрального стеноза.

Быстрое снижение насосной функции серд-

ца может сопровождаться развитием кардиоген-

ного шока с типичными для него гипотензией,

олигурией и признаками гипоперфузии пери-

ферических тканей. Как форма ОСН кардиоген-

ный шок характерен главным образом для ИМ.

Кроме критической насосной недостаточности

ЛЖ, при ИМ кардиогенный шок возникает

в случае медленного развития тампонады серд-

ца при небольшом разрыве сердечной мышцы.

Кардиогенный шок возможен и в случаях стой-

кой, рефрактерной к терапии желудочковой та-

хикардии.

Кардиогенным шоком манифестируется так-

же острая правожелудочковая недостаточность

при массивной ТЭЛА.

СИСТОЛИЧЕСКАЯ

И ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ СН

В большинстве случаев клинические проявле-

ния СН обусловлены снижением систолической

способности ЛЖ, показателем которой являет-

ся существенное уменьшение величины его ФВ

(<40–45%). Вместе с тем уменьшение УОК мо-

жет быть вызвано и неадекватным наполнением

одного или обоих желудочков вследствие наруше-

ний процессов их активного расслабления или/и

пассивного растяжения, сокращения диастолы,

а также механических препятствий (табл. 2.8).

При этом сократительная способность желудоч-

ков существенно не нарушается, о чем свидетель-

ствует нормальная величина их ФВ.

1306

_____________________

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Объективизировать наличие и особенности

диастолической дисфункции сердца можно с

помощью допплер-эхоКГ-исследования транс-

митрального кровотока и потока крови по легоч-

ным венам (см. выше).

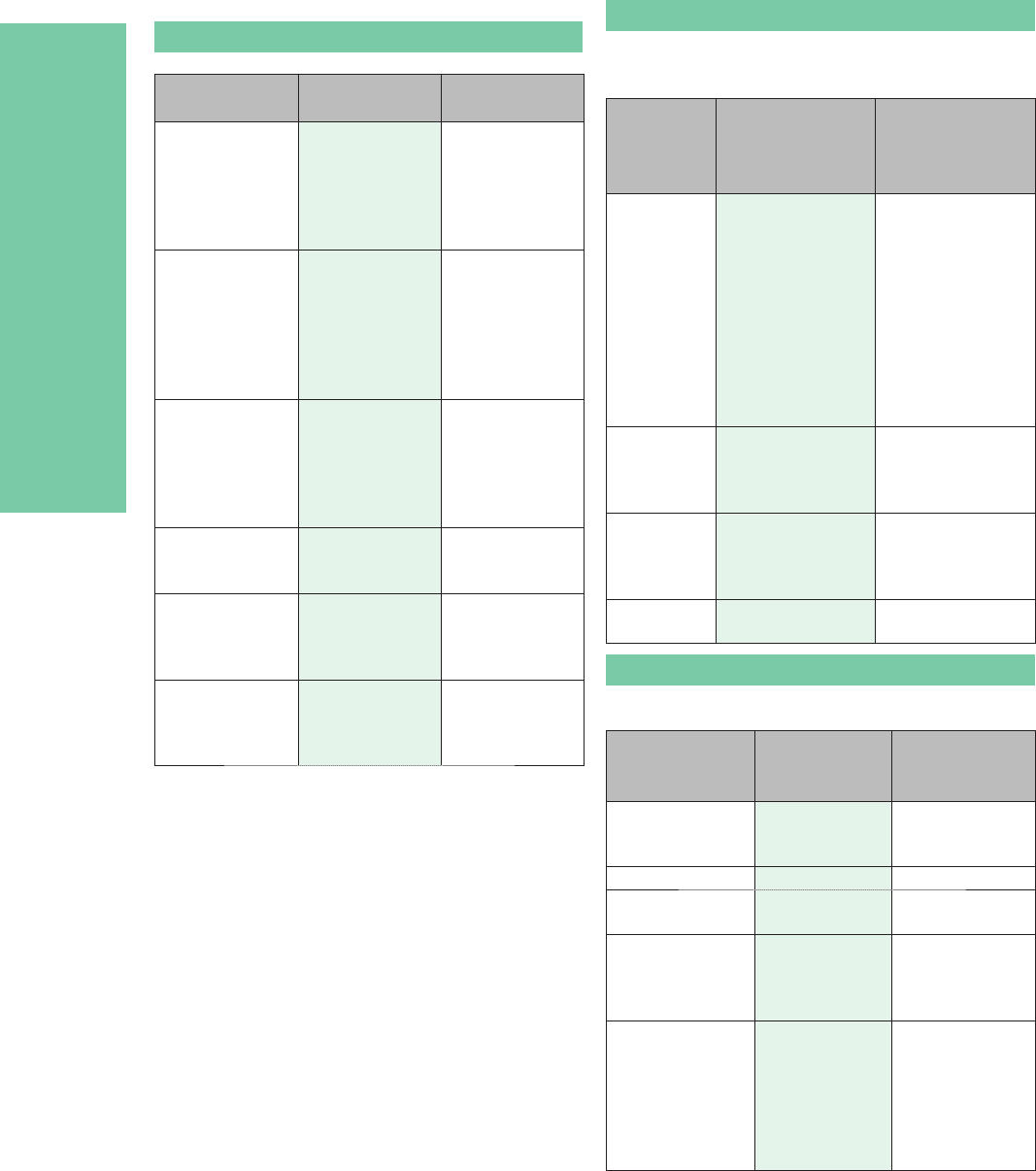

Таблица 2.8

Факторы и механизмы диастолической СН

Причины

Патофизиологи-

ческие факторы

Механизмы

ИБС Ишемия

Репаративный

(постинфаркт-

ный) фиброз

Замедление ак-

тивной релакса-

ции ЛЖ

Замедление

пассивного рас-

слабления ЛЖ

АГ

ГКМП

Аортальный

стеноз

ГЛЖ

Фиброз

Замедление ак-

тивной релакса-

ции ЛЖ

Замедление пас-

сивного

расслабления

ЛЖ

Рестриктивные

поражения мио-

карда (амилои-

доз, гемохрома-

тоз, саркоидоз,

фиброэластоз)

Снижение

пассивно-

эластических

свойств мио-

карда

Замедление

пассивного рас-

слабления желу-

дочков

Митральный

стеноз

Механическое

препятствие на-

полнению ЛЖ

Уменьшение

поступления

крови в ЛЖ

Констриктив-

ный перикардит

Механическое

препятствие на-

полнению ПЖ

Резкое умень-

шение диасто-

лического объе-

ма ПЖ и ЛЖ

Тахисистолия Сокращение

диастолы

Уменьшение

диастолическо-

го объема ПЖ

и ЛЖ

Систолическая и диастолическая недостаточ-

ность ЛЖ не являются понятиями, тождествен-

ными соответственно систолической или диасто-

лической его дисфункции, поскольку каждая из

последних может с помощью инструментальных

методов определяться и у пациентов без клини-

ческих признаков СН.

В таких случаях речь идет о том или ином типе

доклинической (бессимптомной) дисфункции ЛЖ.

У многих пациентов с ИБС и АГ с клинически-

ми проявлениями СН с помощью инструменталь-

ного исследования выявляют сочетание признаков

диастолической дисфункции ЛЖ с субнормальными

величинами его ФВ (в пределах 45–50%). В такой си-

туации с патофизиологической точки зрения можно

говорить о «смешанном» типе СН, однако пока что

этот термин не получил статус клинического.

Диференциально-диагностические критерии

разграничения преимущественно систоличе-

ского и диастолического типов дисфункции ЛЖ

представлены в табл. 2.9 и 2.10.

Таблица 2.9

Клинические и рентгенологические критерии

отличия систолической и диастолической

дисфункции ЛЖ

Клинико-

рентгено-

логичес кие

данные

Систолическая

дисфункция

Диастолическая

дисфункция

Основные

причины

СН

1. Первичное по-

ражение миокарда

(распространен-

ный ИМ, ДКМП,

диффузный мио-

кардит) 2. Конеч-

ная стадия гипер-

тензивного сердца,

аортального сте-

ноза, митральной

недостаточности

1. ГЛЖ и на-

рушение релак-

сации ЛЖ при

гипертензивном

сердце, ГКМП,

аортальном стено-

зе, рестриктивных

поражениях мио-

карда

Перкуссия Кардиомегалия Расширение гра-

ниц тупости серд-

ца отсутствует или

умеренное

Аускульта-

ция

Тоны приглуше-

ны, нередко

III протодиасто-

лический тон

Тоны чаще обыч-

ной звучности,

нередко III преси-

столический тон

Рентгено-

графия

Кардиоторакаль-

ный индекс >50%

Кардиоторакаль-

ный индекс <50%

Таблица 2.10

ЭхоКГ-критерии отличия систолической

и диастолической дисфункции ЛЖ

Показатель

Систоличе-

ская дисфунк-

ция ЛЖ

Диастоличе-

ская дисфунк-

ция ЛЖ

ФВ ЛЖ ≤45% >45–50% (при

ГКМП нередко

увеличена)

Дилатация ЛЖ Характерна Отсутствует

Дилатация лево-

го предсердия

Характерна Характерна

Толщина стенок

ЛЖ в диастолу

Нормальная

или уменьшен-

ная

Утолщение

(кроме рестрик-

тивных пораже-

ний миокарда)

Тип наполнения

ЛЖ по данным

допплеровского

исследования

трансмитрально-

го кровотока

Рестриктивный Гипертрофиче-

ский или псевдо-

нормальный (ре-

стриктивный —

при рестриктив-

ных поражениях

миокарда)

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

_____________________

1307

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

ХСН С СОХРАНЕННОЙ

СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЖ

Это понятие является более широким, чем

диастолическая СН, поскольку объединяет все

случаи клинически манифестированной ХСН

с ФВ ЛЖ >45%. Кроме вышеописанных случаев

«чистой» диастолической СН, сюда можно отне-

сти: а) «смешанный» тип СН; б) правожелудоч-

ковую недостаточность при хроническом легоч-

ном сердце; в) СН, которая может возникать при

выраженных брадисистолических нарушениях

ритма (невозможность обеспечения адекватно-

го МОК при нагрузке). Некоторые авторы рас-

пространяют указанный термин и на СН при

митральной недостаточности, базируясь на нор-

мальной величине ФВ ЛЖ при этом пороке. Тем

не менее это представляется недостаточно кор-

ректным, поскольку в данной гемодинамической

ситуации величина ФВ свидетельствует лишь о

способности волокон миокарда ЛЖ к систоли-

ческому сокращению, но не о самой систоличе-

ской способности ЛЖ, которая в таких случаях

снижена вследствие возвращения существенно-

го объема крови в левое предсердие в систолу.

По данным различных исследований, ХСН

с сохраненной систолической функцией ЛЖ вы-

являют в 22–50% случаев этого синдрома.

ХСН С ПОВЫШЕННЫМ СЕРДЕЧНЫМ

ВЫБРОСОМ

Более чем в 95% случаев ХСН несоответствие

снижения сердечного выброса метаболическим

потребностям тканей возникает вследствие сни-

жения последнего. Хотя при некоторых клини-

ческих состояниях, характеризующихся гипер-

кинетическим типом кровообращения, выше-

указанная неадекватность и, соответственно,

клинические признаки СН могут появляться при

повышенном МОК. К таким состояниям отно-

сятся тиреотоксикоз, тяжелая анемия, болезнь

Педжета, артериовенозные фистулы, сепсис.

К патогенетическим факторам развития этой

формы СН относят хроническую перегрузку

сердца объемом, хроническую симпатоадрена-

ловую активацию, вторичную метаболическую

миокардиопатию, вызванную основным заболе-

ванием (тиреотоксикозом, анемией, септицеми-

ей). Сердечный индекс у этих больных обычно

умеренно повышен (>4 л·мин

-1

·м

2

), однако ниже

того, какой был до появления у них СН.

В отличие от больных с ХСН со сниженным

сердечным выбросом и клиническими признака-

ми периферической вазоконстрикции (холодные и

бледные конечности, сниженное АД, компенсатор-

ное увеличение артериовенозной разницы по кис-

лороду), у пациентов с ХСН и повышенным МОК

отмечают периферическую вазодилатацию (теплая

и нередко гиперемированная кожа), повышенное

пульсовое давление, нормальную или сниженную

артериовенозную кислородную разницу.

Стандарты терапии при этой форме СН не

разработаны, поскольку решающее значение

имеет этиотропное лечение таких больных.

ЗАСТОЙНАЯ СН.

ДЕКОМПЕНСИРОВАННАЯ

И СТАБИЛЬНАЯ СН

Термин «застойная сердечная недостаточ-

ность» является синонимом клинически выра-

женной СН с объективными признаками задерж-

ки жидкости в организме. Его в течение длитель-

ного времени использовали (преимущественно в

западной литературе) как понятие, эквивалент-

ное ХСН. В последнее время в этом значении его

применяют значительно реже, поскольку, благо-

даря прогрессу в области фармакотерапии ХСН

(широкое применение нейрогуморальных анта-

гонистов) и организации системы амбулаторной

помощи, в западных странах увеличивается ко-

личество пациентов, поддерживаемых в течение

длительного времени в эуво лемическом состоя-

нии. Для характеристики состояния этих паци-

ентов все чаще используют понятие «стабильная

ХСН» или «гемодинамически стабильная ХСН».

По отношению к больным с явными признаками

задержки жидкости, которые являются кандида-

тами на стационарное лечение, в международной

литературе теперь обычно применяют термин

«декомпенсированная ХСН».

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

КРОВООБРАЩЕНИЯ. ХРОНИЧЕСКАЯ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

КРОВООБРАЩЕНИЯ

Указанные термины, являющиеся синони-

мами соответственно СН и ХСН и использовав-

шиеся в течение многих лет в странах бывшего

СССР, теперь имеют лишь историческое значе-

ние. Можно допустить, что в свете современных

представлений о значимости системных перифе-

рических и метаболических нарушений в про-

грессировании клинически манифестированной

ХСН, термин «хроническая недостаточность

кровообращения», является более уместным с

патофизиологической точки зрения. Тем не ме-

нее, с учетом глобальных интеграционных про-

цессов, переход на современную терминологию

представляется оптимальным.

1308

_____________________

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ХСН

Диагноз СН базируется на двух глобальных

критериях: 1) наличии тех или иных субъектив-

ных и объективных симптомов СН; 2) объекти-

визации с помощью инструментальных методов

структурных изменений сердца и его дисфунк-

ции (систолической или диастолической) в со-

стоянии покоя. Последний момент имеет прин-

ципиальный характер, поскольку исключает слу-

чаи транзиторного ухудшения функции сердца

во время физической нагрузки вследствие дру-

гих причин. Примером может быть преходящее

снижение ФВ ЛЖ на высоте нагрузочной пробы,

вызванное индуцированной ишемией миокарда,

у больных с ИБС без СН.

Дополнительным критерием является поло-

жительный клинический ответ на лечение СН.

Его роль состоит в том, что в ургентных случаях

он может временно заменить второй из указан-

ных двух главных диагностических критериев.

Тем не менее для установления окончательного

диагноза СН инструментальная объективизация

дисфункции сердца остается обязательной.

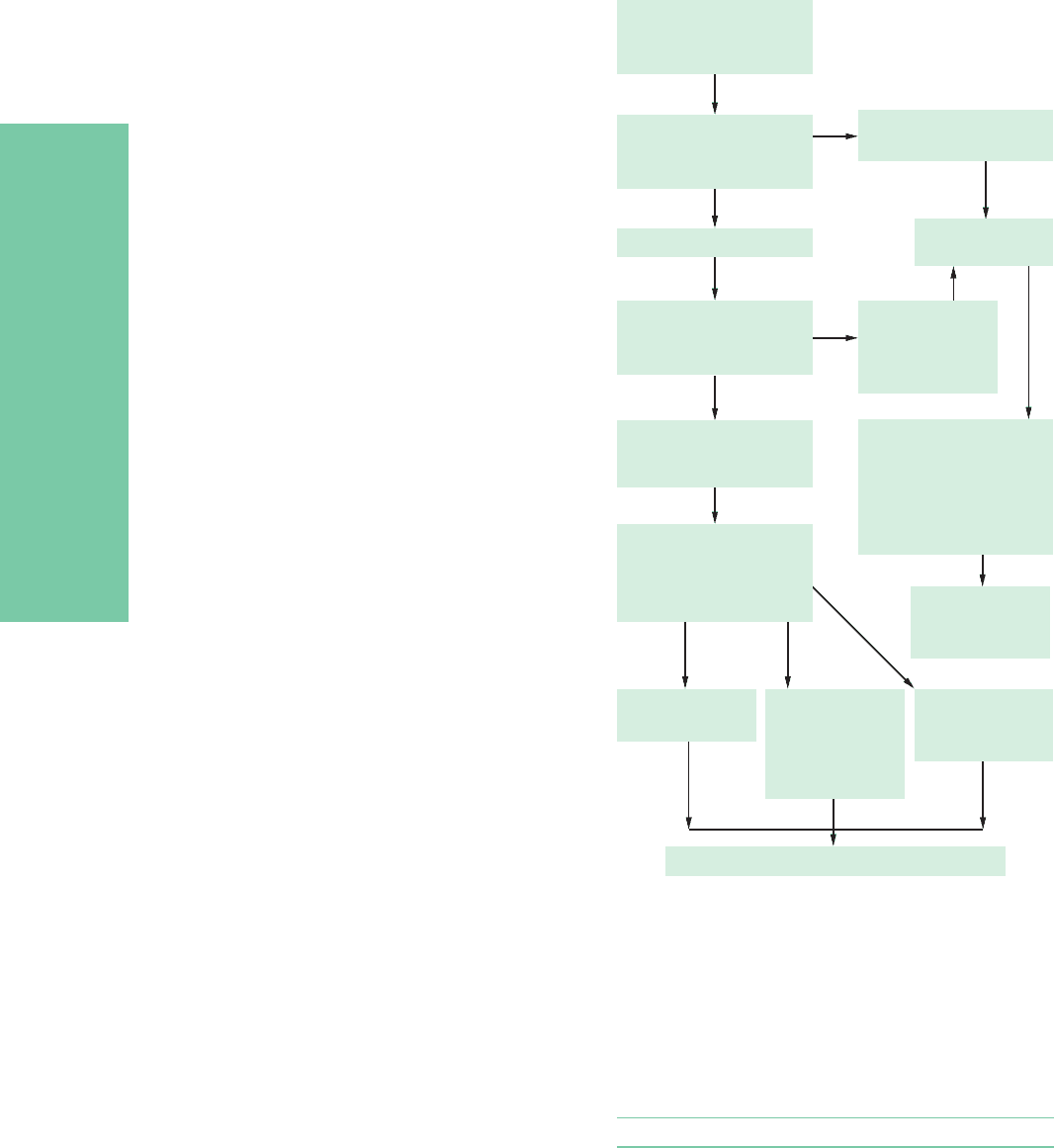

Последовательность диагностических дей-

ствий врача после выявления им клинических

симптомов, которые могут свидетельствовать

о наличии ХСН, приведена на схеме 2.3.

Дифференциальная диагностика СН подразуме-

вает: а) исключение других патологических состоя-

ний, проявляющихся подобными субъективными

симптомам

и (см. табл. 2.5);

и (см. табл. 2.5); б) исключение ХСН

с дальнейшим установлением альтернативного ди-

агноза. Особое значение дифференциальная диа-

гностика СН приобретает в ургентных ситуациях

(как правило, при остром приступе одышки), ког-

да точность и оперативность диагностики имеют

решающее значение для больного. Кроме обще-

известных дифференциально-диагностических

признаков (табл. 2.11 в качестве примера), исклю-

чению ХСН или констатации ее высокой вероят-

ности способствует экспресс-определение цирку-

лирующего МНУП или NТ-МНУП. Так, в много-

центровом исследовании ВNP (2002) прогностиче-

ская значимость повышенного уровня NТ-МНУП

относительно наличия ХСН составляла 83%, а про-

гностическая значимость нормального его уровня

относительно отсутствия ХСН — 85%.

Следует помнить о возможности сочетания

СН с любым заболеванием, сопровождающимся

теми или иными общими с ней признаками (на-

пример отечный синдром — при сопутствующем

заболевании почек; тахикардия и одышка при

нагрузке — в случае анемии). В подобных случа-

ях правильная оценка истинной тяжести ХСН и

эффективности ее лечения базируется на клини-

ческом опыте врача и обязательном применении

объективных инструментальных и лабораторных

методов, в том числе при динамическом наблю-

дении больного. Примеры формулирования кли-

нических диагнозов приведены в табл. 2.12.

КЛАССИФИКАЦИЯ ХСН

Основные термины

• Клиническая стадия СН

• Вариант СН

• ФК пациента

Коды по МКБ-10: I50, I50.1, I50.9

Клинические стадии: I; IIА; IIБ; III

Клинические симптомы,

свидетельствующие о на-

личии СН

ЭКГ, рентгенография,

МНУП

(если доступно)

МНУП норма или ЭКГ +

МНУП норма

ЭхоКГ (рентгеновентри-

кулография, МРТ — если

необходимо)

Дисфункция тех

или других от-

делов сердца

отсутствует

Дополнительные инстру-

ментальные и лабора-

торные исследования с

целью

● уточнения этио-

логии ХСН

Формулировка

альтернативного

диагноза

● выявления жиз-

ненно опасных

желудочковых

аритмий

Формулировка окончательного диагноза

● выявления со-

путствующих за-

болеваний

Дополнительные

инструментальные

и лабораторные

исследования для

установления причины

симптомов

Патология

Можно исключить

СН

Структурные изменения

и дисфункция сердца

Схема 2.3. Алгоритм диагностики и дифференци-

альной диагностики ХСН

ГЛАВА 2

Q

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

_____________________

1309

СЕКЦИЯ 14

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Таблица 2.11

Дифференциальная диагностика сердечной астмы (интерстициального отека легких)

Данные Сердечная астма БА Тромбоэмболия легочной артерии

Анамнестиче-

ские данные

Заболевание сердца (ИБС,

порок), АГ, СН

БА; аллергические ре-

акции

Тромбофлебит, продолжительная

иммобилизация; оперативное вме-

шательство; фибрилляция пред-

сердий

Объективный

статус

Бледность; холодный пот;

холодный акроцианоз

Умеренный теплый циа-

ноз

Теплый цианоз верхней части

туловища (возможно)

Положение

больного

Сидя со спущенными но-

гами

Сидя или стоя с упором

на руки

Сидя или лежа

Одышка Инспираторная, иногда сме-

шанная

Экспираторная Инспираторная или смешанная

Аускультация Влажные хрипы Жесткое дыхание с удли-

ненным выдохом; сухие

свистящие хрипы

Акцент II тона над ЛА

Характер

мокроты

Много, пенистая Плохо отходит, стекло-

образная

Мало, иногда с кровью

АД Чаще повышенное Часто повышенное Чаще нормальное или сниженное

ЭКГ Часто признаки гипертро-

фии ЛЖ и его перегрузки; Р

mitrale

Часто Р pulmonale Возможно появление в динамике

правограммы, синдрома Q

III

–S

1

,

Р pulmonale

Рентгеногра-

фия легких

Усиленный рисунок; сни-

женная пневматизация; ли-

нии Керли

Диффузное повышение

пневматизации

Чаще обеднение рисунка; возмож-

но наличие клинообразной тени

ЭхоКГ Дилатация и снижение ФВ

ЛЖ; дилатация левого пред-

сердия

Чаще визуализация за-

трудненная; часто дила-

тация ПЖ

Возможна дилатация ПЖ

Таблица 2.12

Примеры клинических диагнозов

Диагноз

№

п/п

Предыдущий или клинический

(до лечения)

Заключительный

(после лечения)

1 ИБС: постинфарктный кардиосклероз, хроническая аневризма переднепере-

городочного отдела ЛЖ. СН IIА стадии с систолической дисфункцией ЛЖ,

III ФК

Тот же; II ФК

2 ДКМП, постоянная форма фибрилляции предсердий. СН IIБ стадии с систо-

лической дисфункцией ЛЖ, IV ФК

Тот же; III ФК

3 ИБС: стабильная стенокардия напряжения, II ФК, постинфарктный кардио-

склероз, СН I стадии с сохраненной систолической функцией ЛЖ*

Тот же

4 Гипертоническая болезнь III стадии, гипертензивное сердце. СН IIА стадии

с сохраненной систолической функцией ЛЖ, III ФК

Тот же; II ФК

5 ГКМП, обструктивная форма, СН IIА стадии с сохраненной систолической

функцией ЛЖ, III ФК

Тот же; II ФК

6 Ревматизм, активность I степени, ревмокардит, комбинированный аорталь-

ный порок с преобладанием недостаточности IV стадии, СН IIА стадии с со-

храненной систолической функцией ЛЖ, III ФК

Тот же; III ФК

7 Ревматизм, активность I степени, ревмокардит, митральный стеноз IV стадии,

трикуспидальная недостаточность, СН IIБ стадии с сохраненной систоличе-

ской функцией ЛЖ, IV ФК

Тот же; III ФК

8 Гипертоническая болезнь III стадии, гипертрофия ЛЖ, ИБС: пост инфарктный

кардиосклероз, постоянная форма фибрилляции предсердий, СН IIБ стадии

с систолической дисфункцией ЛЖ, IV ФК

Тот же; III ФК

* Если у больного стабильная стенокардия напряжения, то в диагнозе указывают только ФК последней, ФК

ХСН не приводят.