Комарова Ж.Т. Испанский для всех

Подождите немного. Документ загружается.

300 ?^ой^

que son infalibles, sólidas, seguras, inexpugnables, precisas, exactas

e

incluso incorruptibles. ¿Qué sería de nosotros sin máquinas? En cambio,

como mujer, como periodista y como persona, conozco el amplio abanico

de fallos equivocaciones, chapuzas, inexactitudes, veleidades, ligerezas

y debilidades manifiestas de los humanos, empezando por mí misma. Así

que en un fugaz y desolador destello llegué a pensar que toda mi vida era

un puro invento: si mi número de teléfono no existe es que tampoco

existo.

,..,11

Pero algo debió rebelarse en mi e, incrédula pero con la conciencia

abochornada por transgredir la norma básica del progreso (las máquinas

no se equivocan nunca), volví a marcar el teléfono de mi casa. ¡Ufl Q

Ue

alivio: la voz había desaparecido y sonaba el timbre habitual de una

llamada. ¡Mi casa existía! ¡La máquina lo confirmaba! Me puse tan con-

tenta que pasé por alto que solo me respondiera mi contestador

automático.

He tenido más experiencias con la voz. He descubierto, por ejemplo,

que ese señor pequeño que hay dentro del teléfono, con su voz angélica,

imperiosa y sabia, está añí para que no me precipite si intento hablar con

el extranjero: "Telefónica le recuerda que tras el prefijo 07 ha de esperar

a oír el tono" Y tiene razón, vaya si la tiene. Igual que cuando llamo a

alguien que comunica y añí esta él, servicial en extremo, sustituyendo al

licuado pitido intermitente: "Telefónica le informa que el número

marcado está ocupado" o "por saturación en el número marcado le

rogamos espere unos minutos para marcar otra vez"... El ángel de la voz

me advierte cuando me equivoco, toma recados y me los puede dar;

incluso me ha llegado a dar recados para los demás. Siempre pagando

yo,

claro: tener un señor dentro del teléfono es un privilegio

Dejé de utilizar el buzón de voz de mi móvil cuando alguien puso mi

número en el anuncio de una inmobiliaria de Alicante que sorteaba un

piso y me llamó media España apuntándose a la enorme juerga. Lamenté

que la voz no dijera, en aquella ocasión, si el apartamento había caído a la

familia de Gijón o al vendedor de Cádiz, que parecían los más simpáticos.

Pero es que no se puede pedir todo y el señor que vive dentro de mi

teléfono acaba tan sólo de empezar. Es lo que llaman la sociedad de los

servicios: el futuro.

Margarita Riveére

// parte. Unidad 4 ^

16) Improvisar un cuento para ilustrar uno de^oTsiguientes

refranes:

Empieza riendo y termina llorando

Preguntando se va a Roma

17) Traducir al español:

Здравствуй, Кармен!

Прежде всего, хочу сообщить тебе, что я получил от тебя письмо,

хотя оно и было заказное, но на почту мне пришлось идти самому,

так как теперь почтальоны не приносят письма на дом, а присылают

извещение. В своем письме ты пишешь, что вы с Хуанито хорошо

проводите время у моря и просишь подробно написать тебе о том,

что я делаю, пока ты и Хуанито отдыхаете. О себе сообщаю

следующее.

Целыми днями я нахожусь на работе, а когда свободен, то

занимаюсь домашними делами. Я очень обеспокоен. Уже давно я

не получал писем от отца. Вот уже две недели, как я послал ему

поздравительную телеграмму в связи с его 60-летием, но от него

не получил никаких известий. Вчера вечером я решил пойти на почту

и послать отцу еще одну телеграмму, на этот раз срочную, а, кроме

того,

мне нужно было подписаться на журнал "Камбио"

Я пошел вместе с Мигелем, взял телеграфный бланк, заполнил

его разборчиво и четко, и даже указал точный адрес отправителя.

Затем отдал служащему и получил квитанцию. Я заплатил за

телеграмму 121 песету. Затем я направился к окну № 5, где

продают марки и конверты, а Мигель пошел к окну "Письма до

востребования". Пока Мигель стоял в очереди, я принялся писать

письмо дяде Андресу и открытку двоюродной сестре Пепите. В

письмо дяде Андресу я аложил несколько русских марок для моего

илемянника, потому что я пообещал ему привезти из России новые

марки. Затем я опустил в почтовый ящик письмо и открытку.

Когда мы вышли на улицу, стояла очень хорошая погода, и мы

решили прогуляться. Мы погуляли около двух часов, затем

попрощались, и я вернулся домой. Я был очень голоден и сразу же

сел ужинать.

На этом все, жду от тебя ответа. Целую тебя и Хуанито. Я все

время помню о вас.

302 ^^ойкур^

18) Terminar los diálogos:

a)

José: - Señorita, haga el favor de darme un impreso par

a

telegramas.

Empleada:

José: - Gracias. ¿Cómo hay que llenarlo?

José: - Aquí tiene el telegrama. ¿Está en orden?

Empleada:

José: - ¿Cuañto le debo?

Empleada:

b)

José:

Empleada: - Dígame el número del abonado, su apellido y cuántos

minutos quiere hablar.

José:

Empleada: - El abonado no responde. ¿Tiene otro teléfono?

José:

Empleada: - Ahora sí, vaya al locutorio № 2.

(después de la conversación)

José:

Empleada: pesetas.

José:

Empleada: - Aquí tiene usted el talón y la vuelta.

19) Hacer pequeñas situaciones empleando palabras dadas abajo:

1.

El edificio de Correos, entrar, acercarse, la ventanilla "Paquetes

postales", presentar, el aviso, el pasaporte, no recibir, el paquete

postal, de Madrid, la empleada, estar ocupada, no hacer caso de

usted, ¿Qué hará Ud?

2.

La empleada, decirle a Ud., escribir, con letra legible, las señas, el

destinatario, dirigirse, el pupitre, regresar, el público, no le permitir,

sin hacer cola. ¿Qué hará Ud.?

//parte. Unidad 4 ^

20) Traducir al español:

a)

1.

Мы послали им телеграмму с оплаченным ответом, но до

сих пор ничего от них не получили.

2.

Мне сказали, что я должен написать адрес получателя более

отчетливо, а затем сдать посылку в окно напротив.

3.

Международная станция ответила ему, что сможет соединить

с Мадридом через полчаса.

4.

Возьмите квитанцию и сдачу, не беспокойтесь, ваша

телеграмма будет получена адресатом через два часа.

5.

Для того чтобы получить денежный перевод, вам нужно

обратиться в окно № 3.

6. Уезжал, он сказал, что будет посылать нам только открытки

и телеграммы.

7.

Посылай мне письма до востребования, я еще не знаю, в

какой гостинице буду жить.

8. Мне сказали, что я должен обратиться в окно с вывеской

"Заказные письма и телеграммы"

9. Мы не знали, что вы пришлете нам такую большую посылку.

10.

Входя в зал почтамта, я сразу же увидел за одним из столиков

Хорхе, который заполнял какой-то бланк.

11.

На почте мне сказали, что обычное письмо прилет в Испанию

через три недели.

12.

Адрес получателя был неразборчиво написан, поэтому мы

возвратили письмо отправителю.

13.

Перед отъездом мой друг сказал, что все свои письма он

будет посылать авиапочтой.

б) Два дня тому назад после работы я отправился на почту,

чтобы послать сестре денежный перевод. Я предложил Хорхе

проводить меня на почту, так как он хотел подписаться на газеты

на следующий год. Мы сели в метро и доехали до Центрального

почтамта, затем прошли пешком несколько метров, пересекли улицу

и вошли в зал. Там было много людей, которые стояли в очереди.

Хорхе направился к окошку № 5, чтобы узнать есть ли для него

какая-нибудь корреспонденция от его заказчиков. Мне было

необходимо выслать срочный перевод моей сестре, которая

отдыхала в Англии. Я попросил у служащей в окошке №4 бланк и

очень разборчиво его заполнил, так как я плохо владею английским

языком. Затем я отдал заполненный бланк и деньги, и получил

304

_?_^ou^

квитанцию! Направляясь

к

выходу,

мы с

Хорхе купили несколько

красивых оифыток, наклеили марки

и

послали поздравления нашим

коллегам

в

связи

с

заключением выгодного контракта.

Aquí se vende pescado fresco

Don Pedro ha abierto una nueva tienda. Para atraer atención de todo

el barrio gasta muchísimo dinero en un letrero.

En colores brillantes el letrero lleva las palabras siguientes: AQUÍ SE

VENDE PESCADO FRESCO.

El mismo día de la Inauguración de la tienda, un cliente le dice a don

Pedro:

- ¿Para qué tiene que poner la palabra AQUÍ en el letrero? Todo

el mundo sabe que es aquí y no en la otra cuadra donde se vende pescado.

La palabra AQUÍ está de más.

La conversación le parece razonable a don Pedro. Así es que llama

al pintor y hace suprimir la palabra AQUÍ del letrero.

Pocos días después, una señora convence a don Pedro de que las

palabras SE VENDE están de más. Le dice: - Nadie va a suponer q

Ue

en la tienda regalan el pescado. Sin ese SE VENDE el letrero va a

quedar mucho más hermoso. Las únicas palabras necesarias son PES-

CADO FRESCO.

Convencido por

completo,

don Pedro llama a su pintor y hace suprimir

las palabras SE VENDE.

Pero esa misma semana, llega por allí un empleado de la compañía de

teléfonos, quien, después de elogiar la belleza del letrero añade:

-

Me parece que sobra la palabra FRESCO. Nadie va a dudar que su

pescado es fresco. Su pescado siempre es fresco, ¿cómo va usted a

venderlo podrido? Por consiguiente debe quitar la palabra FRESCO.

¡PESCADO basta!

Convencido de nuevo, don Pedro llama a su pintor y hace quitar la

palabra FRESCO. ¡Dios mío, cuánto dinero gasta en este letrero! Pero

añora está muy bonito con una sola palabra PESCADO. Así es que, a

pesar de todo, don Pedro se siente satisfecho.

Pero su alegría no dura mucho. A los pocos días pasa por allí un

amigo suyo, que vive en el campo, y le grita desde la acera de enfrente:

-

Pedro, ¡qué tonto eres! Desde bien lejos se sabe, por el olor, que es

aquí donde se vende pescado. ¿Para qué necesitas ese letrero? La palabra

PESCADO sobra. Todo el mundo sabe que es pescado y no perfume lo

que vendes aquí.

Y el pobre don Pedro, desesperado, hace borrar la última palabra.

U parte. Unidad 4

305

Una carta a la novia

Un dia

un

joven escribía una carta a su novia que vivía en un pueblo

cercano. Entre otras cosas ¿1 le decía cuanto la quería. Mientras más

escribía, dijo que

para

estar con ella él

grandes, los mayores peligros de este

minuto con ella, él iba

a

subir la

a través del río más ancho, iba

y a mano limpio iba a pelear contra los

nombre y de pronto recordó que había

importante.

una posdata debajo de su nombre

escribió:

"He olvidado

decirte que iré a verte el miércoles por la noche, si no llueve."

Espinas y /¡ores

- Madre, ¿por qué el arbolito

Que produce este botón

Tan hermoso, tiene espinas

Que causan tanto dolor?

- Todo en el mundo es así,

Hijo de mi corazón:

Cerca de la flor, la espina,

Junto a la espina, la flor.

- ¿Por qué se marchitan, madre,

Las flores de tu rosal,

Y las espinas del mismo

No se marchitan jamás?

- Porque muy poco, hijo mío,

Dura la felicidad;

Pues los dolores se quedan

Y los placeres se van.

Luis Cordero (ecuatoriano) (¡830-1912)

20 -

5304

306 ^нойкур^

UNIDAD 5

Gramática

1

Условные предложения I типа

2

Придаточные предложения обстоятельства причины

3.

Глагольная конструкция acabar+Infiniüvo

4.

Глагольная конструкция al+Infínirivo

5.

Неопределенные и отрицательные местоимения и при-

лагательные

Tema de estudios: Hotel

Gramática

1.

Условные предложения I типа

В испанском языке существует несколько типов сложных

предложений с придаточными условными.

I тип условных придаточных предложений (oraciones condi-

cionales del I tipo) выражает реальное (выполнимое) условие,

которое чаще всего относится к будущему моменту, реже

настоящему или прошедшему. Условные придаточные предложения

вводятся союзом si если и отделяются от главного запятой. В

придаточных предложениях реального условия может употреб-

ляться любое время Indicativo, кроме Futuro Simple.

Si Pablo me espera, saldré enseguida. Если Пабло меня будет

ждать (подождет), я сразу же выйду.

Si no has visto esta película, mírala. Если ты не видел этот

фильм, посмотри его.

Si по la encontraste

allí,

tenías que esperarla un poco. Если ты ее

не встретил там, должен был подождать немного.

Si volvíamos tarde, la mesa ya estaba puesta. Если мы

возвращались поздно, стол уже был накрыт

2.

Придаточные предложения обстоятельства причины

Придаточные предложения обстоятельства причины (oraciones

subordinadas de causa) присоединяются к главному предложению

союзами porque, ya que, pues.

Ayer no pude venir a tu casa porque (ya que, pues) estaba muy

cansado. Я не смог придти вчера к тебе, так как (потому что)

был очень усталым.

II parte. Unidad

5

307

Когда придаточное предложение причины предшествует

главному,

то оно

вводится союзом como.

Сото

no

tenía dinero,

no

compré pan.

Так как у

меня

не

было

денег,

я не

купил хлеба.

3.

Глагольная конструкция acabar

+

Infinitivo

Глагольнал конструкция acabar+Infinitivo выражает только

что

закончившееся действие

или

действие, непосредственно

предшествующее другому действию. Глагольная конструкция

acabar^ Infinitivo употребляется только

в

Presente

de

Indica-

tivo

или в

Pretérito Imperfecto

de

Indicativo.

El tren acaba

de

partir

de la

estación. Поезд

только что отошел

от станции.

Acabas

de

llegar

de

España

y

todavía

no

sabes nada.

Ты только

что приехал из

Испании

и еще

ничего

не

знаешь.

Yo acababa

de

entrar

en el

cuarto cuando

me

llamaron.

Я только

что вошел в

комнату, когда

мне

позвонили

по

телефону.

4.

Глагольная конструкция

al +

Infinitivo

Глагольнал конструкция al+Infinitivo

в

предложении является

обстоятельством времени

и

выражает действие либо одно-

временное

с

действием глагола-сказуемого, либо непосред-

ственно предшествующее ему. На русский язык данная конструкция

переводится деепричастным оборотом

или

придаточным

предложением времени.

Al saludarla,

él se

dirigió

al

despacho. Здороваясь (когда

поздоровался),

он

направился

в

кабинет.

Al salir

de

casa

vi a

José. Выйдя (когда

я

выходил)

из

дома,

я

увидел Хосе.

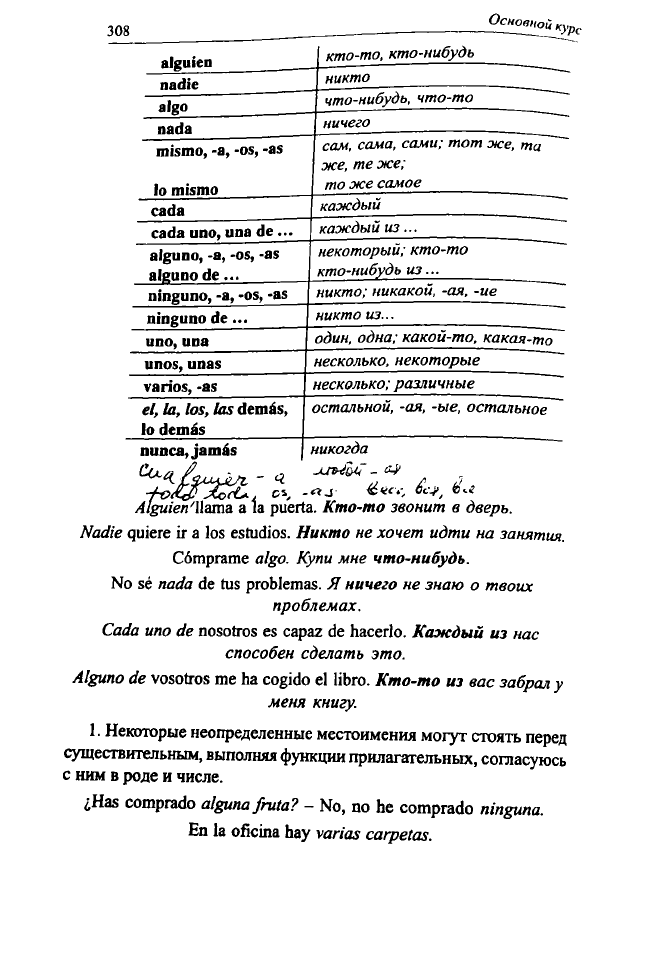

5. Неопределенные

и

отрицательные местоимения

и

при-

лагательные

Наиболее употребительные неопределенные

и

отрицательные

местоименил

и

прилагательные (pronombres

у

adjetivos indefinidos

у negativos)'.

20*

Основной ку

рс

alguien

кто-то, кто-нибудь

nadie

никто

aleo

что-нибудь, что-то

nada

ничего

mismo, -a, -os,

-as

lo mismo

сам,

сама, сами;

тот же, та

же, те же;

то

же

самое

cada

каждый

'

cada uno, una

de ...

каждый

из... "

alguno, -a, -os,

-as

alguno de...

некоторый; кто-то

кто-нибудь

из...

ninguno, -a, -os,

-as

никто; никакой,

-ая, -ие

ninguno de...

никто

из...

uno,

una

один,

одна; какой-то, какая-то*

unos,

unas

несколько, некоторые

varios,

-as

несколько; различные

el,

la, los,

¡as demás,

lo demás

остальной,

-ая, -ые,

остальное

nunca, jamás

никогда

Alguien'llama.

a la

puerta.

Кто-то

звонит

в

дверь.

Nadie quiere

ir a los

estudios.

Никто не

хочет идти

на

занятия.

Cómprame algo. Купи

мне что-нибудь.

No

sé

nada

de tus

problemas.

Я ничего не

знаю

о

твоих

проблемах.

Cada

uno de

nosotros

es

capaz

de

hacerlo.

Каждый из нас

способен сделать

это.

Alguno

de

vosotros

me ha

cogido

el

libro.

Кто-то из вас

забрал

у

меня книгу.

1.

Некоторые неопределенные местоимения могут стоять перед

существительным, выполняя функции прилагательных, согласуюсь

с ним

в

роде

и

числе.

¿Has comprado alguna fruta?

- No, no he

comprado ninguna.

En

la

oficina

hay

varias carpetas.

II parte. Unidad

5

309

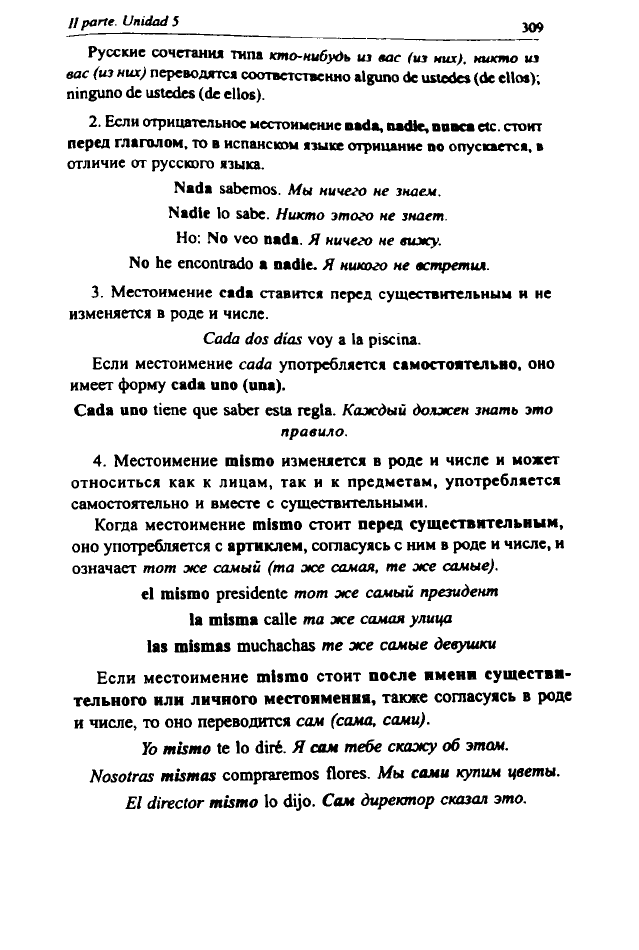

Русские сочетания типа

кто-нибудь

из вас (из

них),

никто

из

вас

(из

них)

переводятся соответственно alguno de ustedes (de ellos);

ninguno de ustedes (de ellos).

2.

Если отрицательное местоимение nada, nadie, nanea

etc.

стоит

перед глаголом,

то

в испанском языке отрицание по опускаетса,

в

отличие

от

русского языка.

Nada sabemos.

Мы

ничего

не

знаем.

Nadie

lo

sabe.

Никто

этого

не

знает.

Но:

No veo

nada.

Я

ничего

не

вижу.

No

he

encontrado

a

nadie.

Я

никого

не

встретил.

3.

Местоимение cada ставится перед существительным

и не

измеияется

в

роде

и

числе.

Cada

dos

días

voy a la

piscina.

Если местоимение cada употребляется самостоятельно,

оно

имеет форму cada uno (una).

Cada

uno

tiene

que

saber esta regla.

Каждый должен знать

это

правило.

4.

Местоимение mismo изменяется

в

роде

и

числе

и

может

относиться

как к

лицам,

так и к

предметам, употребляется

самостоятельно

и

вместе

с

существительными.

Когда местоимение mismo стоит перед существительным,

оно употребляется

с

артиклем, согласуясь

с

ним

в

роде

и

числе,

и

означает

тот же

самый

(та же

самая,

те же

самые).

el mismo presidente

тот же

самый президент

la misma calle

та же

самая улица

las mismas muchachas

те же

самые девушки

Если местоимение mismo стоит после имени существи-

тельного

или

личного местоимения, также согласуясь

в

роде

и числе,

то оно

переводится

сам (сама,

сами).

Yo

mismo

te

lo

diré.

Я

сам тебе скажу об этом.

Nosotras

mismas

compraremos flores. Мы сами

купим

цветы.

El director

mismo

lo

dijo.

Сам директор

сказал

это.