Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев

Подождите немного. Документ загружается.

434

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Феридун (прежний Фравардин) ранней весной, в день прежнего праздника Но-

вого года, выступает со своей армией и захватывает дворец злого царя Зохака

(это, конечно, бывший демон Аздахак). Наперсник Зохака, нечто вроде министра

двора, Келдрев (прежде Гандарепак) встречает нового государя и устраивает

в его честь празднество, а на рассвете седлает коня и скачет к Зохаку сказать:

всё кончено, дело не поправить ни битвой, ни мольбами.

Подобные битвы с победой благих сил над опасными для жизни изобра-

жались в новогодних празднествах и маскарадах по всей Европе — славян-

ские шествия ряженых, западные карнавалы. Обязательным номером про-

граммы было «хождение с конем» или то, что у русских еще называлось «ко-

былу водить», у немцев — «Фастнахтшиммель» («Сивый конь Предпостья —

кануна Великого поста»), у французов — «Карнавальный конь». Лошадь

изображали люди, замаскированные и укрытые попоной. В русских деревнях

«лошадь» бросалась на девок, озорничала, а потом падала под возгласы: «Ко-

была околела».

У современных северных греков на Святках ряженые изображают не-

ких калликанцаров, которые едят только сырую пищу, бросаются на женщин

и бегут от факелов. Как подметил англичанин Дж. Лоусон, они унаследовали

свойства и имя от кентавров: по-гречески «калликанцары» — нечто вроде

«благие канцары», «доброканцары» (иногда появляется и «ликоканцары» —

«волко-канцары»), а «канцары» — это искаженное за 20 веков «кентавры». На

основании всех этих фактов Дюмезиль и считал кентавра духом смены года.

Что праздники подобного рода имеют общеиндоевропейские корни

и восходят к очень древним ритуалам, которые должны способствовать ве-

сеннему оживлению природы, это несомненно. Что при этом задевались силы

плодородия и загробного мира, духи предков, — тоже не вызывает сомнения.

Более того, свадебные торжества обычно приурочивались именно к новогод-

ним праздникам: в русском народном календаре за Святками сразу следова-

ли Свадьбы (февраль); греческие «калликанцары» сражаются против маски

«Жених» (он убивает «калликанцара»). Но играл ли издревле Гандхарв* —

Гандарева — кентавр в новогодних торжествах важную роль?

Что связывает конкретно ранние проявления образа получеловека-

полуконя с весенними торжествами смены года? Фактически аргументы Дю-

мезиля сводятся в трем. В Греции Малые Элевсинские мистерии справлялись

ранней весной, а они были учреждены Деметрой якобы в память избиения

кентавров Гераклом. В Индии к Гандхарве больше всего обращались (правда,

в числе других богов) на царском празднике ваджапейя, а он реконструиру-

ется как праздник смены года, посвященный Индре и отмечавшийся во время

зимнего солнцеворота. В Иране, хоть Авеста и очень смутно упоминает убиение

I XII. Кентавры повсюду

446

Гандаревы, в средневековых сочинениях оно явно приурочивается к Ноурузу

(Новому году), хотя это и не главная победа, отмечаемая на этом празднике.

Во всех трех случаях как будто избиение этих чудищ связано с весенне-

зимними торжествами, но сеть очень тонкая. В Греции в самих Элевсинских

мистериях кентавры, кажется, не задействованы и, скорее всего, притянуты

к ним локальным сказанием, да и смена года в этом празднике как-то не про-

сматривается. В Индии на ваджапейе к Гандхарве просто часто обращаются

в числе других богов. В Иране связь сильнее, но это и всё. В прочих странах,

упоминаемых Дюмезилем (Литва, Древний Рим), прямых связей нет, есть лишь

связь через сложные умозаключения, а это аргументы косвенные и очень

ненадежные.

Что ж, этот образ был втянут кое-где в пеструю череду новогодних демо-

нов и карнавальных масок благодаря своим устрашающим свойствам (монстр,

похититель женщин, языческий дух), но системы это не составляло. Стояло

ли за славянским ряженым под коня мифическое существо типа кентавра,

или, наоборот, не скрывается ли за кентавром, как это имел в виду Дюмезиль,

просто-напросто ряженый, у которого верх коня, а низ человека? Тогда можно

было бы считать, что мифом осмысливается обряд. В пользу этой гипотезы ни-

каких положительных данных нет. Кроме того, особая роль коня в новогодних,

да и в свадебных обрядах сама требует объяснения, а его нет.

Конечно, за современными калликанцарами скрываются древние кен-

тавры, но за древними кентаврами вряд ли стоят еще более древние калликан-

цары, или, точнее сказать, прообразами кентавров вряд ли было нечто вроде

калликанцаров. В фольклоре эволюция — не ветер: она не возвращается «на

круги своя».

5. Россия — родина кентавров? Еще одна загадка. Китайский ученый

III в. н. э. делает обзор дальних северных соседей Китая. Примерно между

Верхним Енисеем и «Северным морем» (Байкалом), на склонах Саян, он поме-

щает динлинов, которых описывает вполне реалистично: пастушеский народ,

часто меняет жительство, производит мечи и шкуры, воинов может поставить

60 тысяч, но к северу от них, повествует автор, живут люди, у которых ноги ло-

шадиные: покрытые шерстью и с копытами. Эти люди хлещут себя нагайками по

ногам и носятся по степи быстрее, чем лошади, с криками «га, га, га!». Сведения

о северных людях с лошадиными ногами есть и в более древнем «Каталоге гор

и морей» (IV—III вв. до н. э.). Современные ученые гадают, какой бы это народ

древние китайцы могли себе представить в таком облике. Может быть, исполь-

зующий лыжи и унты? Австриец 0. Менхен-Хельфен резонно полагает, что ки-

тайские авторы имели в виду существа типа кентавров или силенов.

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Что же получается? В Греции, в Индии и в Китае ходили очень схожие

рассказы о таких существах, и во всех трех случаях люди одинаково поме-

щали эти существа на севере: греки — в Северо-Восточной Греции и во Фри-

гии, индоарии — на северо-западе от Индии, китайцы — на северо-западе

от Китая, севернее Монголии, то есть в Сибири. Получается, что все три очага

информации о кентаврах согласованно указывают в северном направлении,

более того, даже концентрически склоняют свои стрелки: с запада (греки) —

к северо-востоку, с востока (индоарии и китайцы) — к северо-западу. Но по-

звольте — от Дуная до Забайкалья простирается территория нашей страны,

если брать ее во всём историко-культурном охвате. На ней и только на ней

сходятся траектории всех трех стрелок.

Что же, здесь обитали кентавры, то бишь какие-то их прототипы?

В ранней русской литературе есть сказание о премудром царе Соломоне,

как он хитростью заставил служить себе исполинского волшебника Китовраса,

но тот улучил момент, сбросил царя с трона и воцарился сам. Соломон стро-

ил храм, и Китоврас нужен был Соломону, чтобы узнать, как обтесывают камни

без металлических орудий: для святого храма, по библейской традиции — от

Моисея, — нужны были только такие камни. Вот Соломон и велел подлить вина

в колодец, к которому Китоврас ходил на водопой, и волшебник попался в ло-

вушку (совсем как силен). Соревнуясь («препираясь») с Соломоном в мудрости,

он открыл ему вожделенный секрет, а когда царь по недомыслию снял с него

заклятые оковы, он простер крыло свое до неба и забросил царя на край земли,

а сам принял вид Соломона и воцарился на его троне. Повествуется, как злой

демон «во дни царствует над людьми, а в нощи обращашеся зверем Китоврасом

и царствует над зверми». В конце повествования Соломон вернул себе царство.

Повесть дошла до нас в списках XVII-XVIII вв., но сохранились и краткие

изложения XV в., а кроме того, она упоминается в болгарском списке запре-

щенных книг, составленном еще в XIV в.

Китоврас выглядит как монстр: у него «ноги лошадиные, степь (т^по) че-.

ловечья». Или: «от головы яко человек, а от ног аки осел». В Китоврасе мы

узнаем кентавра. В XIV же в., в 1336 г., архиепископ новгородский Василий за-

казал медные врата для храма Софии (двумя веками позже Иван Грозный уве-

зет их в Александровскую слободу). Ворота сохранились. На них изображен

огромный крылатый кентавр, держащий в руках маленького царя в зубчатой

короне — Соломона. Образ кентавра дожил в русском народном искусстве до

наших дней: в каргопольской глиняной игрушке мы встречаем ярко окрашен-

ных кентавров в кафтанах и шляпах.

Повесть о Соломоне и Китоврасе — не передача собственных пред-

ставлений древних славян (что за царь Соломон на Руси?). Соломон появился

XII. Кентавры повсюду

449

в русской словесности с христианством, с Библией. Замечательный русский

филолог А. Н. Веселовский пришел к выводу, что источником русских сказа-

ний была греческая (византийская) повесть о мудром царе Соломоне и его

«прении» с демоном. Такая повесть существовала. На римском соборе 496 г.

папа Геласий отнес к запрещенным сочинениям «Прение Соломона». Текст его

неизвестен, но известно греческое «Завещание Соломона», сочиненное в пер-

вые века христианства и повествующее о построении царем храма, порабоще-

нии демона, получении от него секрета, как обрабатывать камни без металла.

Но вот удивление! В греческом тексте нет кентавра. Противником Соломона

там оказывается демон Асмодей. Значит, кентавр появился как соперник царя

Соломона только в России?

Нет, так думать нельзя. Само имя Китовраса объяснимо только как сколок

с греческого. Греческое слово «ке

н

таврос», где «-ос» — окончание именитель-

ного падежа единственного числа существительных мужского рода (пифос,

толос, этнос, космос, эпос и имена — Александрос, Христос), так и было взято

целиком, вместе с окончанием, в славянскую речь (как Христос). В письменном

переводе, как обычно, сочетание -ен- было передано «юсом малым» ( А), т. е.

гласным «е» или «я» с носовым призвуком (ке

н

таврос), а когда носовые призвуки

выпали из русской речи (они сохранились в польской), на этом месте оказалось

просто «я». Получилось «кятаврос», но так как повесть долго ходила по русским

областям, то добавилась диалектная порча: «я» было замещено «и», безударное

«о» превратилось в «а». Так из «кентавроса» получился «Китоврас».

Греческое происхождение образа сознавали сами славянские книж-

ники. Упоминавшийся болгарский список запретных книг гласил: «о Соло-

моне цари и Китоврасе басни и кощуны — всё лгано, не бывал Китоврас на

земле, но еллинстии философи ввели». А алфавит XVIII в. прямо поясняет:

«Китоврас — кентавр».

Веселовский резонно предположил, что древнерусским или болгарским

любителям иностранной приключенческой беллетристки была доступна

какая-то ныне утраченная греческая версия этого произведения, в которой

Асмодея заменил Кентавр. Почему заменил? Ну, это нетрудно понять. У евреев

в Талмуде, в книгах, составленных ок. VI в. н. э., но сохранивших и более ран-

ние вклады, содержится повесть о царе Соломоне, его мудрых судах и строи-

тельстве храма с помощью царя демонов Ашмодая — повесть, очень близкая

в своих подробностях к русской версии, по-видимому, оригинал европейских

сказаний. Еврейский демон Ашмодай (ставший у греков Асмодеем) убивает

всех мужчин, составляющих ему конкуренцию в сватовстве, захватывает жен

Соломона — для греков это были особенности кентавра. Откуда эти черты

У Ашмодая? Этот демон появился у евреев под влиянием персов, которое

434

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

началось еще в 70-летнем персидском плену (VI в. до н. э.) и продолжалось

в эллинистическое время, особенно при последних парфянских царях (пер-

вые века н. э.). У персов же Ашма-дэва («дэв Гнева») сохраняет многие черты

гандхарвов: страсть к женщинам, знание тайных сил, ноги зверя.

Веселовский проследил еще более далекие корни рассказов, привя-

занных евреями к Соломону, — индийские. В I в. н. э. там ходили джатаки

(сказки) о сыне Гандхарвы — Викраме: как он прославился своими мудры-

ми судами, как строил трон, как продолжал борьбу своего отца со змеем,

как вернул утраченное отцом царство. Это мотивы, из которых складывался

уже знакомый нам сюжет. И на всем его продвижении от Индии до России

Гандхарва-Кентавр, так или иначе, в нем присутствует. Так Китоврас появил-

ся на Руси.

Но вопрос о возникновении образа кентавра на территории нашей стра-

ны не так абсурден, как может показаться, и дело здесь совсем не в том,

что и греки, и индийцы, и китайцы помещали своих человеко-коней на се-

вере — это просто одна из особенностей этого образа, общая для всех трех

очагов. Дело в том, что если взять и греков, и ариев (т. е. индоариев вместе

с иранскими народами), то общность этого образа для тех и других вряд ли

объяснима иначе, чем общей для них предковой культурой, т. е. восхожде-

нием их к одному народу. А народ этот и его культура в глубокой древности

(IV тыс. до н. э.) находились в степях нашей страны и ближнего зарубежья.

Это отсюда греки ушли в Грецию, а арии — в Индию и Иран. И в Грецию, и на

восток они унесли с собой в числе прочего этот образ. Только так можно

объяснить столь полные и многообразные совпадения. Только так — ведь

более полные заимствования исключены: расстояние между Грецией и тер-

риторией обитания индоиранских народов достаточно велико, и чем позже,

тем больше, а интенсивное общение вновь началось только со времени Алек-

сандра Македонского. ^

Ну а появление того же образа в сообщениях древнекитайского ученого?

Его информаторами были, очевидно, ближайшие северные соседи Китая. Меж-

ду далекими динлинами и Китаем жили хунны, западнее их — усуни и юечжи.

Всех этих ближайших соседей китайцы описывают как имевших европейский

облик или примесь людей такого облика: рыжеволосых и с голубыми глазами

(к динлинам это не относилось). Вот та среда, в которой, стало быть, ходили

рассказы о том, что на севере в лесах живут полукони-полулюди. Выходит,

и тут мы имеем дело с какими-то родственниками ариев или грекоариев.

Таким образом, чтобы разрешить загадки мифа о кентаврах и главную —

связь этого бога-воспитателя с конем, нужно обратиться к археологии и опу-

ститься в III и IV тыс. до н. э. Минимум на две тысячи лет древнее эллинской

I XII. Кентавры повсюду

450

цивилизации — в эпоху «Больших Кубанских курганов», каменных гробниц

Новосвободной. Туда, где на каменной плите дикие кони мчатся вокруг безго-

лового идола богини-матери Деметры. Туда, где застыли каменные истуканы

с трехглазыми личинами драконов-циклопов и где конеподобный единорог

изображается в каменных скипетрах, а его собратья, похожие на крокодилов

и носорогов, в петроглифах. Туда, где вообще кони — обычный сюжет в на-

скальных изображениях.

6. Хвостатый погонщик. В цивилизациях Передней Азии и Египта по-

возки и коней издревле изображали в профиль. По всей Средней и Централь-

ной Азии на скалах есть изображения упряжек. Они иные и больше похожи на

европейские.

Как я уже отмечал (в главе о драконе), Я. А. Шер статистическим анали-

зом сочетаемости признаков выявил два стиля этих изображений (рис. 144).

Повозку оба показывали одинаково, и очень своеобразно. Шер называет

такое изображение плановым, но это не план, а, скорее, развертка, потому

что рама показана в плане, а колеса — в профиль, то есть как бы снятыми

и положенными плашмя. Некоторые исследователи считают, что такую про-

екцию создавал взгляд из кузова, но, скорее, это сочетание взгляда из кузо-

ва с взглядом со стороны. Просто колеса даны в самом показательном для

них ракурсе — сбоку. Реализацией такой проекции является, как подметил

итальянец М. Бусальи, расположение колес в могилах ямной культуры При-

черноморья III тыс.: могилу воображали повозкой, перевозящей человека

в загробный мир (так полагают В. С. Бочкарев и Ф. Р. Балонов), и колеса от

повозки располагали плашмя по 4 углам. Могилу, собственно, превращали не

в повозку, а в знак повозки, в изображение повозки, характерное, как я уже

сказал, для обоих стилей.

Различаются эти стили прежде всего изображением животных. Оба уме-

ют изображать их только в профиль. Но один стиль последователен: он и жи-

вотных размещает как бы в развертку. Каждое животное показано в профиль,

оба по сторонам дышла, но левое — ногами влево от дышла, а правое — впра-

во. То есть у художника нет единого взгляда на всю упряжку. На каждое жи-

вотное он смотрит как бы зайдя со стороны этого животного и соответственно

повернув рисунок. Взглядом из кузова он схватил и запомнил привязку пары

животных к дышлу как нечто цельное, он хочет передать эту цельность и реа-

листичность привязки и ради этого жертвует единством ориентировки по вер-

тикали (где верх, где низ).

Художник второго стиля исходит из того, что для обоих животных надо

сохранить единство пространственной ориентировки — ноги их должны быть

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

XII. Кентавры повсюду

453

обращены в одну сторону. Но перспективу художник передавать не способен,

он не умеет показывать животных, частично заслоненных другими. Поэтому

он просто располагает профильные изображения парных животных одно над

другим, многоэтажно.

Для удобства назовем первый стиль «развертывающим», второй —

«многоэтажным» (правильнее было бы именовать его «развертывающе-

многоэтажным», но здесь можно этим уточнением пренебречь ради краткости).

Проследив взаимоналожение рисунков и разного рода приметы времени,

Шер пришел к выводу, что «развертывающий» стиль древнее «многоэтажно-

го». Это подтверждается и деталями самих изображений. У «многоэтажных»

упряжек тягловой силой чаще служат лошади, колеса повозок уже большие,

со спицами, рама четырехугольная. Упряжки «развертывающего» стиля еще

редко используют лошадь. Тягловой силой у них чаще служат быки, а коле-

са — еще небольшого диаметра, без спиц, сплошные, рама треугольная.

По данным раскопок, колеса со спицами появились в степях в XVII в. до

н. э. Лошадь встала в упряжку тоже в основном во II тыс., тогда как быки —

значительно раньше. Изображения колесниц с «многоэтажной» упряжкой

и большими ажурными колесами есть на горшках срубной культуры (вторая

половина II тыс. до н. э.). В Аньяне (Китай последних веков II тыс. до н. э.)

в одной из раскопанных могил обнаружена колесница с лошадьми, положен-

ными «в развертку», как на петроглифах, и таким же оказалось расположение

лошадей в китайском иероглифе иньского времени (конец II тыс. до н. э.),

означающем «колесницу». Поскольку раньше этого времени ни колесниц,

ни лошадей в Китае не было, а манера изображения не ближневосточная,

а европейская и степная, эти факты подтверждают проникновение колес-

ниц с лошадьми в Китай с северо-запада во второй половине II тыс. до н. э.

и датируют «многоэтажный» стиль этим временем. Шер связывает этот стиль

с распространением индоиранских племен (собственно говоря, доказательно

можно говорить только об иранцах), а предположительно относит ^ к ка-

расукской культуре (хотя прямые доказательства есть только об их срубйо-

андроновской принадлежности).

Иначе обстоит дело с более ранним, «развертывающим» стилем. В Сред-

ней Азии — в Фергане и Центральном Тянь-Шане — в этих упряжках тулови-

ща животных изображены в виде двух сомкнутых вершинами треугольников

(«двутреугольный» или, как обозначает это Шер, «битреугольный» стиль).

Стиль этот был широко распространен на Иранском нагорье в IV—III тыс. до

н. э. А для его проникновения в Фергану и Тянь-Шань и для существования там

на хронологической шкале этой местности есть, по очень логичным выводам

Шера, только один незанятый интервал — III тыс. до н. э. Соответственно,

к III тыс. относится и «развертывающий» стиль. Возможно, что это афана-

сьевская культура и близкие ей греко-арии и их ближайшие потомки.

Среди изображений этого стиля Шер выделил один сюжет, который он

блестяще интерпретировал. В ряде случаев «многоэтажная» упряжка соеди-

няет в паре животных разных видов, которые в одной упряжке работать никак

не могут. Как сказал поэт, «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную

лань». В таких упряжках всегда есть бык, а вторым животным, в паре с ним,

оказывается то козел, то лошадь или осел, то козерог (дикий!). Впрочем,

и быки не совсем обычные: у них огромные рога, иногда завитые в спираль

вверху, иногда с набалдашниками, как у дракона или сечжая.

Погонщик этих животных не стоит на колеснице в качестве возницы, а идет

пешком за ней. Это мужчина, снабженный хвостом с утолщением на конце.

У него длинные волосы или косы, что в иных сценах характеризует женщин.

Шеру удалось отыскать мифологические тексты, в которых упоминаются

именно такие чудесные колесницы — с непарными животными в паре. Тексты

нашлись там, где им и положено быть, — в Индии и в Греции.

В индийской мифологии на такой колеснице ездят Ашвины. Имя их бук-

вально означает «рожденные от коня», «имеющие отношение к коням», но ко-

лесницу их везут и другие животные — орлы, быки, ослы и т. д., а изредка упо-

минаются в паре вол и крокодил, или бык и дельфин, или бык и осел. Ашвины

выступают сватами к богине зари Ушас, сестре или матери солнца. На свадьбе

устраивались бега — состязания богов на колесницах.

В греческой мифологии это миф о сватовстве Адмета к Алкесте. Пелий,

отец Алкесты, ставил жениху условием выполнение трудной задачи — впрячь

в одну колесницу льва и вепря. За Адмета это выполнил бог Аполлон, который

во искупление вины за убийство циклопов состоял тогда в услужении у Ад-

мета. По свидетельству Павсания, на троне в Амиклах был изображен Адмет

с этими животными в колеснице. Такие изображения дошли и до нашего вре-

мени — например, на чернофигурном лекифе (кувшинчике) VI в. до н. э. Сю-

жеты о трудном свадебном задании были, видимо, вообще нередки у древних

греков, потому что иллюстрации к ним есть на трех североионийских перстнях

VII—VI вв. до н. э. На одном в колесницу, на которой стоит герой, впряжены лев

и вепрь (это, очевидно, тот же миф об Адмете и Алкесте), а на других перстнях

в паре со сфинксом оказываются конь и олень. На халкидской чернофигурной

чаше представлена колесница с Дионисом, везущим Ариадну, а в колесницу

впряжены лев, пантера и два оленя.

То, что погонщик изображен пешим, Шер толкует как проявление чу-

десного характера колесницы: на такую колесницу никто из людей и не мог

бы дерзнуть взойти. Но исследователь не учел, что погонщик-то не человек,

Щ

455

434 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

I XII. Кентавры повсюду 225

435

а фигура чудесного характера — с признаками зверя. Он пеш по другой при-

чине — потому, что колесница предназначена не для него, а для жениха. Он —

тот, кто в силах справиться с дикими и чудесными животными. Кто же это?

Всё это свадебные испытания. В греческом мифе, в его конечной редак-

ции, с задачей справился Аполлон. Первоначально, вероятно, он был связан

с самой постановкой задачи — иначе зачем бы он должен был служить имен-

но Адмету? Он призван был затруднить Адмету брак, и, соответственно, когда

испытание было преодолено, его сестра Артемида направила в брачные покои

змею убить Адмета. Бог Аполлон, как мы знаем, подменил в функции охрани-

теля юношеских норм жизни старого Кентавра-Силена. Между прочим, имен-

но Аполлон единственный из богов мужского пола носил женскую прическу.

Дионис также не отличался мужским обликом и поведением. Это были черты,

которые они, как можно полагать, получили в наследство от Кентавра-Силена

или, что то же, Гандхарвы. Хвостатым должен был изображаться именно он.

Естественным является его участие в сюжете, который состоит в том, что же-

ниху чинятся препятствия. В этом ведь и заключалась его функция. Возможно,

изображалась космическая свадьба — как с участием Ашвинов в Индии. Же-

нился какой-то бог. Появление Диониса на колеснице, видимо, не случайно.

Итак, Кентавр-Гандхарва в III тыс. — в Средней Азии и в Монголии, а поз-

же глухие отзвуки о нем — к северу от Китая. Но в таком случае надо поис-

кать, не отыщется ли его фигура и в Причерноморских степях среди изобра-

жений предшествующего времени.

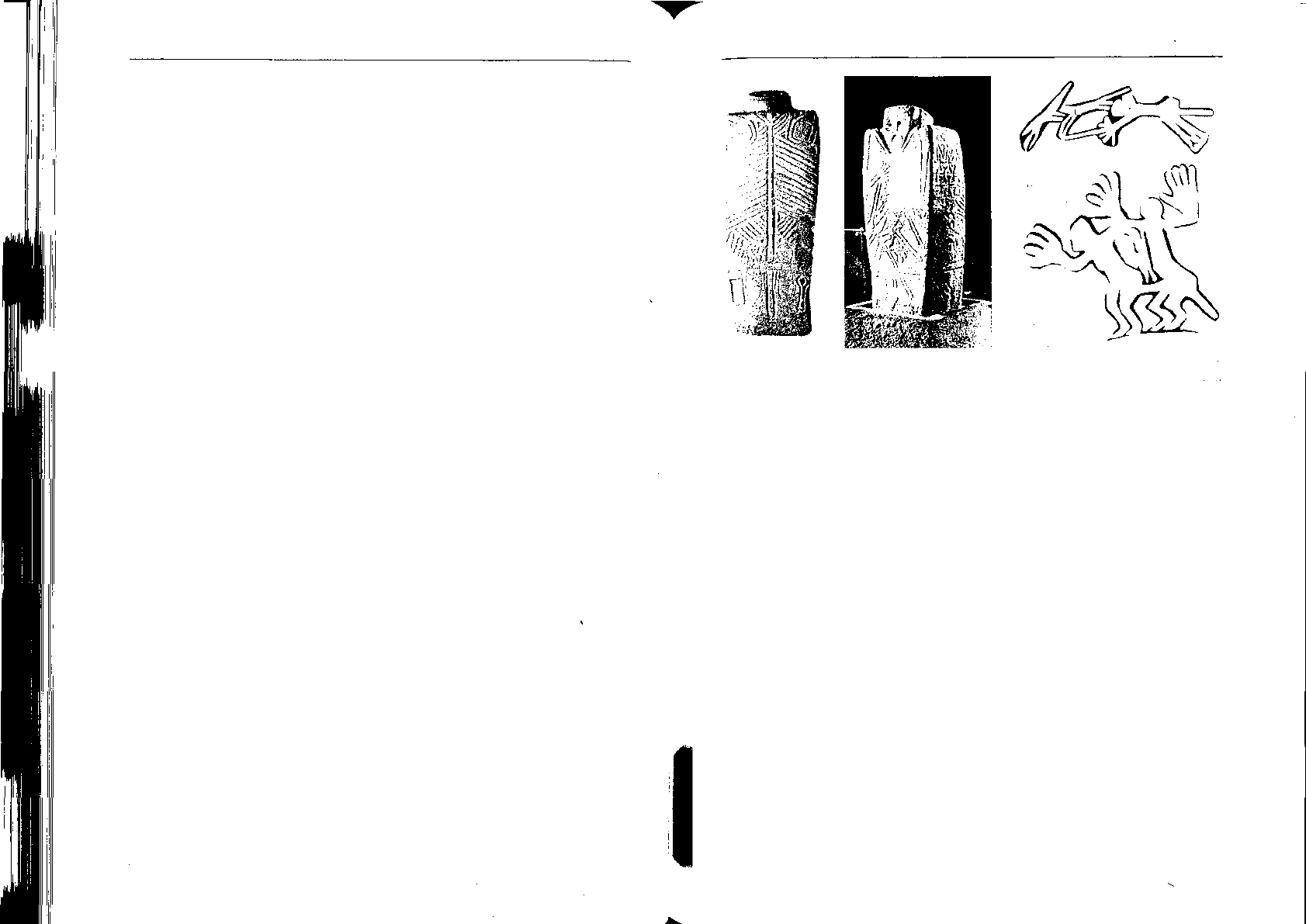

7. «Керносовский идол». Под таким названием была опубликована

в 1976 г. научная статья киевской исследовательницы Л. П. Крыловой об ин-

тереснейшей находке у с. Керносовки Днепропетровской о^асти Украины.

При сооружении силосной ямы бульдозер вывернул из земли каменную стелу,

типичную для энеолитических изваяний IV тыс. (рис. 153). Стела представля-

ет собой персонаж мужского пола (признаки пола — четче некуда), с опущен-

ными вниз усами и острой бородой. Руки — как обычно, на груди, большими

пальцами вверх, правая выше левой. За поясом — боевой топор, выше — еще

ряд предметов вооружения (они же символы власти) и орудий: булава, кин-

жал, рабочие топоры, лук с наложенной на него стрелой.

Сзади у изображенного персонажа свисает хвост, и автор статьи толкует

всё изображение как статую жреца-шамана с подвязанным хвостом (шаманы

и в самом деле имеют такие детали костюма). Это толкование, навеянное пред-

ставлением о том, что стелы должны изображать вождей и жрецов, не выдер-

живает критики. Дело не только в том, что стелы вообще, как я уже показывал,

изображают богов. Признаки нечеловеческой природы есть и на данной стеле.

Рис. 153. Керносовский идол и сцены, на нем изображенные

(по Л. П. Крыловой, 1976)

Со спины у изображенного персонажа показаны позвоночник, лопатки,

кости таза (или почки) и ребра, то есть тело как бы вскрыто. Это так называе-

мый «скелетный стиль» изображения, особенно характерный для мегалитиче-

ских культур. Он представлен и на других стелах — из Натальевки (персонаж

тоже вскрыт сзади), Федоровки (сзади и с боков), Новочеркасска (ребра спе-

реди). «Скелетный стиль» одни считают художественной манерой исполне-

ния, свойственной первобытному сознанию — мастер, де, не владея правила-

ми реальной передачи, требующей изображать только видимую поверхность,

считал необходимым изобразить и внутренние органы, коль скоро они важны

для его сюжета — как бы смотрел насквозь. Другие усматривают в «скелет-

ном стиле» способ изобразить труп, причастность к смерти. Третьи считают,

что так отражена предназначенность персонажа к жертвоприношению — как

бы произведена разметка тех органов, которые будут вынуты. То есть мастер

слегка забегает вперед во времени, совмещает разные фазы жертвоприноше-

ния — предварительную, когда тело еще в целости, и конечную, когда органы

уже разделены и существуют по отдельности. Всё это, разумеется, догадки,

домыслы.

Но вот что, кажется, еще не привлекалось к объяснению. Есть сви-

детельства того, что перед нами не «стиль», не «манера» передачи, а особен-

ности самого изображаемого персонажа. В памирской мифологии у таджиков,

принадлежащих к иранской ветви ариев, сохранились представления о некоем

баргуше — красивом мужском существе, не имеющем кожи на груди и животе,

так что все его внутренности открыты. Еще примечательнее средневековые

434

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

европейские представления о дьяволе. Он всегда уходит пятясь, потому что

боится повернуться спиной: со спины он открыт, и все его ребра и внутрен-

ности видны, не защищены.

Стало быть, как бы ни возникли подобные представления (в ходе опе-

раций жертвоприношения, под впечатлением разложившихся трупов или

как-нибудь иначе), такими представлялись сверхъестественные существа,

обитавшие в реальном мире. Способность ходить без кожи была одним из их

чудесных свойств. Наличие этого свойства у изображенного персонажа гово-

рит о том, что изображен не человек, а бог или подобное сверхъестественное

существо (дух, демон).

Тут пора отметить одну деталь, значение которой ускользнуло от Крыло-

вой: уши у изображенного персонажа треугольные, остриями вверх. Сочета-

ние таких звериных ушей с хвостом выдает в нем образ, близкий к греческому

Силену, а, как было показано, с Силеном в древности совпадали по внешнему

облику Кентавр и Сатир. Итак, перед нами древнейший вариант греческого

Кентавра и, соответственно, индийского Гандхарвы. От греческого времени

его отделяют три тысячи лет, от ведического — два тысячелетия. За это время,

несомненно, образ претерпел значительные трансформации. По существу, мы

очень плохо представляем себе, что за персонаж перед нами в облике Силена-

Сатира-Кентавра-Гандхарвы. Мы не знаем, какие черты этих поздних фигур

уже тогда сформировались и были воплощены в этом образе, какие мифиче-

ские мотивы, связанные с ними, были и тогда с ним связаны, а какие (неожи-

данные для нас в нем) были, но потом отпали и от мифа о кентаврах перешли

к другим фигурам греческой и индийской мифологии. Восстано#ление этого

древнего образа, возможно, позволит увидеть логическую связь там, где она

исчезла, прояснит эпизоды, которые в результате таких выпадений и замен ли-

шились логики и смысла.

К счастью, то, что рассказывали об этом Кентавре, Силене и прочая шесть

тысяч лет назад, запечатлено рельефными сценами на нем же. Одна сцена по-

мещена на грудной части стелы, между предметами вооружения. Композиция

организована не очень ловко, потому что сцена явно нанесена уже после того,

как были изображены атрибуты божества — предметы вооружения, и мастер

стоял перед задачей втиснуть в оставшееся пространство три взаимодейству-

ющие фигуры. Человекообразная фигура с хвостом (мы узнаем в ней самого

персонажа статуи) держит в левой руке (или выпускает из руки) нечто длин-

ное (палку или веревку), а перед ним мчатся два животных мелкого размера,

видимо, собаки. Он как бы науськивает двух собак, хотя перед ними никого

нет. Крылова полагает, что это «сцена охоты с собаками, хотя объект охоты

отсутствует на картине». Странная охота! Таких сцен охоты, где бы не было

I XII. Кентавры повсюду

456

объекта, первобытный человек не изображал, и это, конечно, не сцена охо-

ты. Очевидно, для ваятеля важно было показать, что две гончие (они мчатся)

подчиняются этому персонажу, а роль двух собак в выискивании людей, под-

лежащих смерти, у ариев и греков уже выявлена. Иными словами, персонаж

явно имел (постоянно) или получал (на время) какую-то власть над собаками-

стражами загробного мира (церберами) и, следовательно, сам имел некую

^причастность к загробному царству. Лук со стрелой наготове недаром у него

I руках, как у Аполлона.

Здесь можно вспомнить, что античные кентавры в мифе о Геракле связаны

"с загробным царством, а самые древние их изображения найдены в могилах,

в частности глиняная скульптура кентавра с Эвбеи. Можно вспомнить также

и то, что, по заключениям многих исследователей античной религии, смерть

представлялась в древности браком с божеством смерти, умерший восприни-

мался как избранный богом, полюбившийся ему и взятый им, он праздновал

свадьбу с богом. Свадьба — обычное изображение на саркофагах, женщины

хоронились в свадебных нарядах, брачные божества — боги смерти.

На левом боку стелы выше пояса изображена очень откровенная сце-

на брачного соединения хвостатого персонажа с женской фигурой, ника-

ких сверхъестественных черт не имеющей. Сцена напоминает типичный для

античного искусства сюжет — страстные объятия сатира и менады; как и на

античных изображениях, мужской персонаж помещен здесь сзади женщины.

Но древняя сцена (на стеле) более ритуализована: руки женщины подняты

с растопыренными пальцами, как бы в жесте адорации. Одна рука хвостато-

го персонажа тоже поднята, вторая занята в практическом осуществлении

его сексуального замысла. Если вспомнить, что Гандхарва при всяком браке

претендовал на исполнение функций жениха перед самим женихом, то сцена

показывает, что нечто подобное совершал уже далекий предшественник ганд-

харвов и кентавров-силенов-сатиров. Тут обращает на себя внимание, что руки

мужского персонажа подчеркнуто большие — ладони чуть не в полтуловища.

Как тут не вспомнить имя Хирона — «рукастый» и гандхарву Хаста («Рука»)!

Ниже пояса под этой сценой помещена фигура быка с огромными ро-

гами, напоминающая золотых майкопских бычков. На передней стороне стелы

ниже пояса изображен жеребец (признак пола отчетлив), идущий за кобылой,

а сверху над кобылой — большой замкнутый квадрат. Контуры коней точно

такие же, как на плите из усатовского кургана, где они является ее древней-

шим изображением, — со статичными столбообразными ногами, короткой

шеей и опущенной головой. Смысл этого квадрата недавно расшифровал

А. М. Смирнов. Многими восточными аналогиями он показал, что в культе бо-

гини плодородия так изображалась «Хижина рождений», символ матки.

434

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Зачем жеребец идет за кобылой, в общем понятно. И в греческой, и в

индийской мифологии есть рассказы о спаривании, в котором божества при-

нимали вид коней. Так, у индийцев отец царя мертвых Ямы и, значит, предок

всего человеческого рода Вивасват обернулся конем и в этом облике овладел

Саранью, принявшей облик кобылицы. От этого соединения родились близне-

цы Ашвины, «Рожденные от коня», женихи Ушас, сестры солнца. В архаичной

греческой области Аркадии рассказывали, что Посейдон, воспылав страстью

к Деметре, преследовал ее, пока она не обернулась кобылой; тогда он пре-

вратился в жеребца и настиг ее; Деметра родила ему дочь Деспойну и коня

Арейона. Совершенно очевидно, что персонажу, представленному стелой, то

есть Силену-Кентавру, первоначально приписывалось такое же происхожде-

ние, а если учесть космический характер этого брака, то квадрат может озна-

чать вселенную с 4 сторонами света. Вопрос только в том, какие именно боги

обращались в коней, чтобы зачать Силена-Кентавра.

На память сразу приходит странная заинтересованность Посейдона

в этих полуконях. Из богов он почему-то особенно огорчен их смертью и тащит

их трупы, чтобы похоронить их в Элевсине. Это становится понятным, если он

их отец. Опять же, и участие Деметры становится понятным: если она их мать,

то учредить в память их смерти мистерии для нее естественно. А уж Посейдон

и Деметра в Аркадии, известной — еще раз подчеркиваю — архаичностью

своего диалекта и культов, имели вид коней: Посейдон Гиппий («Конский»)

и Деметра Меланиппа («Черная Кобылица»). Как покровительница или мать

близнецов Диоскуров (по имени буквально: «сыновей бога») fleMfTpa соот-

ветствует индийской кобылице Саранью, родившей близнецов Ашвинов, а они

носили эпитет «сыновья бога».

О Посейдоне известно, что в микенское время (во II тыс. до н. э.) он, а не

Зевс, был самым влиятельным богом греческого пантеона. В диалектах его

имя звучит по-разному: Посидаон (у Гомера), Потейдаон, Потейдан, Посейдан,

Похойдан, в микенских табличках Посейдаон. Это имя расшифровывают (от

поти- «супруг», «господин», и да- «земля») как «супруг и господин Земли»,

т. е. супруг Деметры. И верно, у Гомера он «сотрясатель земли». Повелителем

морей он стал позже: до прихода в Грецию греки вообще не были морским

народом. Но такой переход функций стал возможен потому, что Посейдон из-

начально был связан с водами — прежде всего подземными (это и позволяло

ему устраивать землетрясения), а также, вероятно, и дождевыми: аллегория

дождя, оплодотворяющего Землю, существовала чуть ли не у всех народов,

и статус супруга Деметры также говорит о причастности к небесным водам.

Неясно, как размежевались Зевс и Посейдон, ведь Зевс — бог-громовик и дол-

жен владеть тучами. Но, видимо, эта его функция у него поздняя, ибо само

I XII. Кентавры повсюду

458

j его имя (греч. Зевс, инд. Дьяус), родственное слову «день» (корень означает

«сиять»), говорит о том, что поначалу это был бог ясного неба.

У индийских ариев небесными водами тоже ведал не Дьяус-питар и не

поздний громовик Индра, а дремуче древний Варуна, по реликтам судя, в до-

ведические времена более влиятельный, возможно, главный бог. За непослу-

шание он наказывал людей водянкой. По имени ему соответствует у греков

Уран, бог неба, считающийся дедом Зевса, а скорее, бывший его отцом (Крон,

бог урожая, — фигура бесплотная).

Но имена и функции не всегда бывали сопряженными, иногда они не

держались вместе, переходили к разным персонажам — унаследовались

порознь. Так, имя древнего бога грома индоевропейцев сохранили славяне

(Перун), литовцы (Перкун-), индийцы (Парджанья). Но уже у индийцев его

вытеснил в этой функции Индра, у германцев хоть и сохранилось имя Фьор-

гун (ср. Перкун-), но богом грома стал Тор. У греков и римлян функция бога

грома перешла к Зевсу-отцу и Ю-питеру (у индийцев соответствующий им

Дьяус-питар этой функции не имел). Так же обстояло дело и с Варуной: хоть

его соответствием по имени был греческий Уран, функциональным его соот-

ветствием был Посейдон. Как и Посейдон, Варуна связан не только с водами,

но и с конем: ашвамедха — самое важное царское жертвоприношение белого

жеребца, продолжавшееся год и сопровождавшееся закланием сотен других

коней, — было посвящено именно Варуне.

Если учесть, что оба эти бога в древности ведали облаками, то стано-

вится понятным, почему след их отцовства не ограничился конским обли-

ком кентавров-гандхарвов, а выразился в мифе о происхождении от обла-

ка: кентавры, рожденные Нефелой (облаком), набхойя — облакорожденные

гандхарвы.

Конечно, тут возникает вопрос, откуда связь коня с Посейдоном и Вару-

ной, откуда его связь с Деметрой. Но конь у всех индоевропейских народов

связан с божествами воды и с загробным миром. Это видно по фольклору, по

мифам, по гидронимике (названиям водных источников) и т. п., так что вопрос

перерастает в более общий — об истоках и особенностях культа коня у индо-

европейцев. На него пока нет уверенного ответа. Возможно, дело здесь в ран-

нем представлении коня предком, отсюда и сопряжение коня с загробным ми-

ром и подземными водами, отсюда же и превращение его в брачное божество,

в бога инициации — кентавра, единорога. Тут начинает просвечивать и кон-

ское обличье инструмента для дефлорации — так называемого скипетра.

Всё это нуждается в дальнейших исследованиях.

Но и без того Керносовский идол поведал о многом. Среди стел IV тыс.

в Причерноморье (их сейчас уже около 180) он не одинок. В Верхоречье (Крым)

228

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

обнаружена стела, персонаж которой тоже в «скелетном стиле», с топором,

заткнутым за пояс, с луком и колчаном, а на стеле — дополнительные фигурки

мужчины и женщины да двух пар животных. Всё — как на стеле из Керносовки

(собственно, она найдена раньше керносовской стелы, еще в 1966 г., но до сих

пор не опубликована). На Полтавщине у с. Федоровки найден идол, опять же,

в скелетном стиле, с топором за поясом, очертаниями стоп на спине, а спереди

опять сцена: хвостатый персонаж, подняв руки, приближается к животному,

кажется коню (стела опубликована в 1965 г.). Эти находки подтверждают, что

на Керносовской стеле представлена не случайная комбинация. Но ничего

принципиально нового они уже не добавляют. Керносовская стела наиболее

выразительная из найденных. Публикация ее оказалась вехой в изучении

стел.

Теперь можно сказать, что в 1971 г. у села Керносовки бульдозер вывер-

нул из земли не просто камень с выбитыми на нем рисунками, даже не просто

антропоморфную стелу, а целый пласт древнейшей европейской мифологии,

со связями, уходящими во Францию и в Сибирь, в Грецию и в Индию. Да и кто

бы мог ожидать, что ответ на загадки мифа о кентаврах покоится так далеко

от Греции, в украинской земле, недалеко от Днепра?

8. Пояснение к эпиграфу. В литературе — от древних авторов до Ап-

дайка — образ кентавра разрабатывали как олицетворение внутреннего

противоречия между низменным, животным и возвышенным, гуманным в че-

ловеке, между натурой и культурой. «Все мы немножко лошади», и пробле-

ма существует для каждого. Наука оценила стык человеческого с живртным

в этом образе по-иному — как шов, позволяющий распознать за кентаврами

и силенами богов, непохожих на классических и неимоверно древних. Дюме-

зиль ставил свою проблему кентавров как проблему поисков общих корней

мифологии индоевропейских народов, и стержень этой общности он попы-

тался отыскать в обрядах и социальной структуре. Ныне проблема кентавров

оборачивается проблемой родства двух выдающихся культур — греческой

и индийской — и проблемой их древнейшей генетической связи с территори-

ей нашей страны, особенно если брать ее в культурно-историческом охвате —

со всем ее ближним зарубежьем.

Заключение

1. Грекоарии — обобщение. Подошел к концу мой обзор (точнее, наш

обзор — вместе с читателем) проблемы происхождения некоторых индоевро-

пейских народов. Я взял для этого обзора только те, которые наиболее глубоко

фиксированы в прошлом письменными источниками. На их примере легче ре-

шить некоторые трудные проблемы, общие для всех индоевропейских народов.

С письменными источниками образуется как бы трамплин для прыжка в про-

шлое. Может быть, рассматривая эту ветвь индоевропейцев, читателям и нашим

ученым легче быть объективными, потому что они в большинстве не принадле-

жат ни к одному из этих народов. Отработанные на этих народах методы и по-

лученные выводы можно будет уже с легким сердцем применить и к славянам.

За исключением хеттов, все эти народы близко родственны друг другу,

составляя одну большую семью внутри индоевропейской общности, семью,

занимавшую юго-восточную ветвь индоевропейского древа. Это арии (индо-

арии и иранцы), греки и родственные им (на первый взгляд, не столь заметно)

армяне с фригийцами и фракийцами. Я назвал эту семью, более узкую, чем

индоевропейская, но более широкую, чем арийская (индоиранская), греко-

ариями — по образцу индоевропейской или индогерманской.

Характеризуется эта семья и особым географическим положением. Она

охватывает юго-восточную часть индоевропейского ареала, причем очень

пространную часть, едва ли не самую большую — от Урала до Греции и от

Среднего Подунавья до Индии, а есть подозрение, что народы этой группы до-

ходили в своем расселении до Южной Сибири и Северного Китая.

Семья эта носит прежде всего языковой характер — она образована

пучком изоглосс, тесными языковыми сходствами — в грамматике, включая

словообразование, и в основном словарном фонде. Хоть фригийский и фра-

кийский языки слабо известны, а армянский сильно искажен при смешении,

464

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

искажен ассимилированным населением, всё же их принадлежность к этой се-

мье видна. Когда-то это была одна языковая масса, один язык или одна группа

тесно родственных диалектов, занимавших гораздо меньшую территорию, чем

расселившиеся народы этой семьи. Такой ситуации соответствует одна народ-

ность, которую мы грубо называем грекоарийским пранародом.

Археологически, то есть в культурном отношении, все народы этой се-

мьи очень различны, хотя и тяготеют к неким общим характеристикам. В част-

ности, по крайней мере у ариев, язык и мифология выдают, что они прошли

в своем прошлом период пастушеского очень подвижного (полукочевого, а то

и полностью кочевого) скотоводства. Но неясно, в какой мере это характерно

для греков и других собратьев ариев. Похоже, что это было присуще и им, но

нужны дополнительные исследования.

Во всяком случае, мифология и прочие религиозные представления этих

народов имеют очень много общего, выделяющего их из среды индоевропей-

цев. Особенно это видно при сравнении греков с индоариями, лучше иранцев

сохранивших исконную духовную культуру (в Авесте арийские представления

уже сильно разрушены зороастризмом).

У греков и индоариев развита эротическая космология (эрос у греков

и Кама в Индии). Только они (те и другие) устраивали ритуальные состязания

с диалогами. Они одинаково культивировали эпические циклы с темами осады

города — убежища похитителя чужой жены (Троя — в гомеровском эпосе, Лан-

ка — в Махабхарате). В пантеонах Греции и Индии властвовал похотливый бог-

громовик (Зевс — у греков, Индра — у их индийских собратий), вытеснивший

старого небесного властителя. Солнце и Заря одинаково обожествляются: Гели-

ос и Эос у греков параллельны Сурье и Ушас у индоариев. Пан у греков вполне

параллелен Пушану у индоариев. Мышь в культе Аполлона с Асклепием соответ-

ствует кроту в культе Рудры с Ганешей. Бог Аполлон у греков поразил стрелой

прелюбодея, ставшего созвездием Ориона, — точно так Рудра застрелил Мрига-

шираса, ставшего тем же созвездием Мригаширша у индоариев. Крылатый конь

Пегас у греков имеет полное соответсвие в Дадхикре у индоариев. Псу Кер-

беру (Церберу) отвечает его индийская параллель — загробный пёс Шарбара

(из Карбара), «Пятнистый», «Крапчатый», а его двуголовости отвечает наличие

у Ямы двух псов. Индоарийский миф об Урваши сходен с греческим мифом об

Амуре и Психее (там и тут запрет видеть божественного возлюбленного обна-

женным). Одинаковы у индоариев и греков поверья о муравьях, вызывающих

дождь. Ашвины-Насатья по многим показателям соответствуют греческим Дио-

скурам. Греческие полулюди-полукони кентавры, опять же, по многим аспектам

соответствуют ведийским Гандхарвам и киннарам. Индийский Дадхьянч с Аш-

винами очень напоминает своими деяниями греческую Деметру с Диоскурами.

Заключение

465

Красный траур у индоариев близок багровой смерти у Гомера. Греческая амвро-

зия схожа с индийской амритой. Юноша Наркис (Нарцис) у греков и девушка

Наргис у индоариев являются героями схожих по сюжету мифов, и т. д. Все эти

аналогии фигурируют в работах многих исследователей — Мейера, Гринцера,

Рубена, Грегуара, Топорова, Лелекова, Балонова.

Следы некоторых сходств по этим образам можно отыскать также у иран-

цев: Гандарева, загробные псы, ставший незначительным демоном Индра. Но

исключительно индоарийских параллелей греческой культуре слишком мно-

го. Видимо, нужно предположить особую связь индоариев с греческой на-

родностью (или, скорее, протоиндоариев с протогреками) внутри грекоарий-

ской общности. Эта особая близость греков с индоариями разъясняется той

рокировкой, которую дало мое отождествление индоариев с катакомбными

культурами. Культуры эти расположены западнее срубно-андроновской общ-

ности, обычно отождествляемой с протоиранцами, тогда как ныне индоарии

размещаются восточнее иранцев.

Надеюсь, что и моя реконструкция великой фригийской миграции с Ду-

ная в Индию в рамках движения «народов моря» внесет новый акцент в древ-

нюю историю отношений Востока с Западом, Европы с Азией и, в частности,

поддержит концепцию И. М. Дьяконова о фригийском (в широком смысле)

происхождении армянского народа.

2. Индоевропейцы в перспективе истории. Что же касается тех вы-

водов, которые из полученных данных для грекоариев следуют относительно

других индоевропейских народов, то, мне кажется, выделить стоило бы три.

Первый — относительно предков славян. Совершенно очевидно, что коль

скоро вся степь в бронзовом веке была занята ариями, а в медном (энеоли-

те) — грекоариями, в арийском же и грекоарийском языках очень мало следов

контактов со славяно-балтийскими языками, эти последние располагались

где-то в отдалении от степей. Позже, в скифское время, экспансия скифов

покрывала значительные части Восточной Европы и могла коснуться пред-

ков славян. Еще позже крах сарматского мира привел к славянизации части

сарматского населения непосредственными предками культуры пражского

типа, когда иранские языковые и культурные особенности могли войти в язык

и культуру славянского населения.

Второй вывод — относительно времени праиндоевропейского языка. Само

выделение промежуточной ступени в членении индоевропейского древа и по-

пытки связать ее с некими археологическими культурами приводят к значитель-

ному удревнению общего праиндоевропейского языка, к отдалению его во вре-

мени. Близость к железному веку общих предков ариев выглядит иллюзорной.