Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев

Подождите немного. Документ загружается.

396

396 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

созидания и истребления, покровитель стад, прародитель змей и повелитель

рек. Он состоял во вражде с остальными богами, поэтому на его образ налип-

ли многие признаки доарийских богов Индии. В частности, он темнокожий.

Возможно, однако, что он и до прихода ариев в Индию изображался то крас-

ным, то черным: это цвета смерти у ариев. Рудра и Шива — первоначально не

имена его, а эпитеты: «Красный» («Рудой») и «Сивый» («Темносерый»). Имя же

его было столь страшным, что редко произносилось и потому скоро оказалось

забытым.

С многократно усиленным зрением мыслился и бог небесных вод Варуна,

по имени — арийское соответствие греческому Урану. Он тысячеглазый.

У народов Центральной Азии — хакасов, тувинцев, монголов и бурят —

есть образ владыки загробного мира, очень схожий с Шивой и, вероятно, воз-

никший под влиянием его образа. Это Эрлик или Чойджал. У хакасов это чер-

ный человек, которому подвластны змеи. На Алтае его представляют рогатым.

Монголы думают, что у него голова быка, тело человека — этакий Минотавр.

В хакасских сказках говорится об огне, выходящем из его глаз: «Вышел из

земли Эрлик-Айна, престрашный, преужасный!.. Это есть дьявол, убивающий

людей...» Если он «посмотрит на небо, то загораются красным пламенем об-

лака, если посмотрит на поверхность, то загорается красным пожаром трава

земли».

Бог Рудра-Шива, отразившийся в этих центральноазиатских представ-

лениях, — это поздний индоарийский дериват, уже антропоморфный, того же

сумеречно древнего образа звероподобного космического чудовища, обитаю-

щего в загробном мире, повелителя погоды и властелина змей, от которого

произошли древнегреческие дракон и циклоп, да и сам Зевс.

По-видимому, этот образ давно, еще до сформирования антропоморф-

ного бога Шивы, проник в Китай. Проник с севера. В «Каталоге гор и м»рей»

(«Шан хай цзин»), относящемся к IV—III вв. до н. э„ записано: «За северным

морем (Байкалом. — Л. К.) к северу от Красной реки находится гора Отроги

Чжэн. Там живет дух Прямовосседающий с человеческим лицом, туловищем

змеи и красными, расположенными один над другим (или другими. — Л. К.)

глазами. Когда он закрывает глаза, наступает тьма, откроет — появляется

свет. Не ест, не спит, не дышит. Он дарует ветер и дождь. Он освещает Ве-

ликую Тьму. Его зовут Дракон-Светильник». В другом сочинении («Хуай нань

цзы») добавлено, что Дракон-Светильник имеет человеческое лицо, тулс^ище

дракона, но без ног — в этом отразилась европейская форма дракона-змея.

Влияние мифологии грекоариев, наделявших дракона-циклопа необык-

новенными глазами, привело в Китае к убеждению, что вся сила дракона —

в его глазах. Художник IV в. Гу Цайши никогда не рисовал драконов с глазами,

I XI. Дракон в узде 211

426

объясняя это так: «Если дам глаза, улетит». На многих китайских изображени-

ях тигров прорисованы глаза, у драконов — нет.

В другом варианте северное влияние на Китай проявилось в пред-

ставлении о загробном царстве. Ранние китайские источники сообщают, что

на дальнем севере живут потомки Хоу-ту, бога загробного царства, великаны

куа-фу. Один из великанов куа-фу гонялся за солнцем и, достигнув его, попла-

тился за это такой жаждой от жары, что выпил реку Хуан-хэ и другие водоемы

(мотив, характерный для драконов). Ворота же загробного царства охраняет

трехглазый и рогатый великан Ту-бо. Поэт IV—III вв. до н. э. Цюй Юань в сти-

хотворении «Призывание души» использовал старые мифы, описывая это цар-

ство (стихи в переводе А. Ахматовой):

Там у князей по девяти рогов,

> Острее их рога всего на свете,

Их спины толсты, пальцы их в крови,

И за людьми они гоняться любят —

Трехглазые, с тигриной головой, .<, , . .

И тело их с быком могучим схоже. •

Итак, в круглоглазых и трехглазых чудовищах греческих мифов, в индий-

ском боге Шиве, в китайском представлении о Драконе-Светильнике на севере

можно усмотреть далекие и часто разрозненные обломки образа, который за

несколько тысяч лет до того почитался в степях и воплотился в камне на вос-

токе степей. Тогда это был образ звероподобный. Позже он или его обломки

пережили очеловечение — подобно многим древним богам. В этом смысле

драконья стать чудовища древнее, чем человекоподобный облик циклопа,

а этот, в свою очередь, древнее великолепного олимпийского Зевса.

Приходится предположить, что грекоарийский образ чудовища с тремя

круглыми глазами и, возможно, с обликом змеи был еще в глубокой древности

пронесен из западного конца степей в восточный, где наслоился на китай-

ский образ чудесного ящера луна. А наделение его бычьей головой и уздой

можно отнести равно и к пришлым, и к местным вкладам. Вместе с драконом-

циклопом на востоке оказалось и другое грекоарийское чудовище — едино-

рог, и черты его образа присоединились к чертам образа дракона-циклопа.

То есть на востоке люди путали китайского луна с грекоарийским драконом-

циклопом, а того — с единорогом.

Откуда на изваяниях появились женские половые признаки — полушария

грудей? Возможно, что сказались китайские представления о женском двой-

нике драконоподобного Фу-си — его сестре и жене богине-создательнице

Нюй-ва. Впрочем, Шиву в Индии тоже представляли двуполым, двуполость

знали и в Греции (образ Гермафродита). Возможно, однако, что просто на этот

212

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

драконий образ воздействовал культ некой степной антропоморфной боги-

ни — она-то и изображена отдельно как полная женщина (что это за боги-

ня — Великая Мать, Хозяйка зверей или кто-то иной, — сказать трудно, ибо

образ беден деталями).

Стечением времени в сибирской степи смысл старых образов был почти

забыт, форма исказилась. Черты девы или богини слились с чертами драко-

на, но человеческий облик возобладал. А тело дракона, вытянутое вверх от

головы, с самого начала рисовали неясно, схематично, геометризированным

наброском — возможно, оно мыслилось невидимым. В Китае ноги и хвост дра-

кона относятся к его невидимым частям. В Европе дракон тоже пребывал в не-

видимости для смертных. Неясно прорисованное на минусинских изваяниях,

тело дракона более поздними художниками было осмыслено как головной

убор; рога и уши превратились в украшения, запутав современных исследо-

вателей. Эти особенности выступаюту солнцеликих изображений прямоволо-

сой богини и родственных ей духов, похожих на пришельцев-инопланетян из

фантастических романов.

Нарисованная здесь картина гипотетична. Надежных опор мало, и прихо-

дится исходить из примерки общих закономерностей к обрывкам конкретных

знаний. Остается немало фактов, которые остаются необъяснимыми или ко-

торые можно истолковать, скорее, в пользу окуневской версии Максименкова

и Вадецкой: в окуневских погребениях найдены вещи (ритон с изображением

трехрогого убора-короны, жезл с изображением хищника), близкие к извая-

ниям с личинами; на изображениях всех стилей встречаются одинаковые чер-

ты — например, угловые скобки по сторонам рта, и т. д. В то же время, если

вернуться к концепции Максименкова и Вадецкой, мы окажемся перед теми

же неразрешимыми противоречиями, которые побудили от нее отказаться.

Чего-то не хватает в наших знаниях, и прояснить картину могут только

новые полевые материалы или применение новых методов к уже накопленным

данным. Нужны новые исследования. Ясно, однако, что при всех поисках при-

дется учитывать прибытие пришельцев с далекого запада, а инопланетян

оставить научной фантастике. Но как раз в познание событий на западе ени-

сейские изваяния и петроглифы уже сейчас внесли неоценимый вклад.

XII. Кентавры повсюду

Боль прошла по животу, там,

где человеческое соединялось с конским.

В местах перехода чудища особенно уязвимы.

Джон Апдайк. Кентавр. Гл. IV.

1. Миф без логики. Мифология древних греков наполнена топотом копыт. По

ней носятся чудесные кони всех сортов: вещие, бессмертные, крылатые, морские,

кони-людоеды и, наконец, полукони-полулюди со звучным именем: кентавры.

Кентавры — четвероногие: туловище у них лошадиное, а вместо шеи —

человеческий торс с руками и головой человека. Такими они изображаются на

античных вазах и рельефах.

Древняя поэма «Кентавромахия» («Битва с кентаврами») до нас не до-

шла, но вся греческая литература насыщена рассказами об этих чудищах. Уже

в поэмах Гомера и Гесиода (VIII-VII вв. до н. э.) упоминаются приключения

кентавров, а позже (VI в.) такие же сведения содержатся в стихах Архилоха,

Стесихора и Пиндара. Еще позже речь о кентаврах идет в драмах Эсхила, Со-

фокла и Еврипида и в комедиях Аристофана, подробно повествуют о них исто-

рик Диодор Сицилийский и филолог Псевдо-Аполлодор. Словом, на скудость

источников жаловаться не приходится.

И все же в мифе о кентаврах много загадочного, непонятного. Нет, конеч-

но, не их чудесная природа — монстры как монстры, на то и миф. Но в сложе-

нии и содержании мифов должна быть своя логика. А она нарушена. Вдумаем-

ся в то, что рассказывают древние греки о кентаврах.

По мифу, происхождение кентавров связано в событиями на Олимпе.

Царь лапифов Иксион, обладавший отличными конями и дурным характером,

убил своего родственника и должен был бежать, но нигде он не мог найти

прибежища: ни боги, ни люди не принимали убийцу. Только Зевс простил его

и даже посадил за свой стол, где, вкушая нектар и амврозию, Иксион стал бес-

смертным. Питье богов столь опьянило Иксиона, что он возжелал жену свое-

го благодетеля богиню Геру. Но, думая, что обнимает Геру, Иксион заключил

в объятия лишь облако, которому Зевс придал облик Геры. Разгневанный Зевс

433

434 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

I XII. Кентавры повсюду 214

435

распял Иксиона на крылатом огненном колесе о четырех спицах, которые он

обвил змеями, и пустил колесо вечно вертеться в воздухе, а на Иксиона при

этом падали удары плетей. Первый пример казни колесованием.

Вот от Иксиона Облако (по-гречески это слово женского рода — Нефела)

и родило дитя — Кентавра, еще имевшего облик человека. От его сочетания

с кобылами, пасшимися на полуострове Магнезия в Фессалии, и пошла порода

полулюдей-полуконей.

Расселившись по горе Пелиону, кентавры стали участниками событий во-

круг брака Пелея — героя, чье имя связано с названием этой горы. Пелей —

смертный, которому суждено было жениться на бессмертной богине Фетиде,

дочери морского старца Нерея, вопреки ее воле. Фетида отвергла любовь

богов Посейдона и Зевса, и это была их месть. Пелей узнал о решении бо-

гов, когда скрывался от ложных обвинений (в посягательстве на чужую жену)

у доброго кентавра Хирона. Хирон, знаток целебных трав, музыкант и вещун,

снабдил его волшебным зельем, и Пелей одолел нереиду. На свадьбе присут-

ствовали боги и одаряли новобрачных: Посейдон подарил Пелею пару бес-

смертных коней, Хирон — чудодейственное копье из целого ствола ясеня. Пе-

лей потом вручит их своему сыну Ахиллу, провожая его на Троянскую войну.

Ахилла еще в детстве Фетида пыталась сделать бессмертным и неуязвимым,

тайно питая его амвросией днем, а ночью закаляя в огне. Застав ее за этим

занятием, Пелей закричал от ужаса и вырвал из ее рук ребенка. Так Ахилл

и остался с незавершенной закалкой (пресловутая «Ахиллесова пята»). Пе-

лей отдал его на воспитание Хирону, а Фетида удалилась в Океан. Хирон вос-

питал многих героев, среди других Ахилла, Тезея и Геракла.

Происхождением Хирон отличался от других кентавров. Он внебрачный

сын Крона, то есть брат самого Зевса (неудивительно, что Хирон бессмертен).

То ли Крон сочетался с его матерью, приняв вид коня, то ли разгневанная Рея,

жена Крона, превратила свою соперницу в кобылу. Вот откуда у Хирона кон-

ская половина его существа.

С Пелиона кентавров прогнал сын Иксиона от земной жены и преем-

ник на троне царь лапифов Пирифой. Было это так. На свадьбу Пирифоя

с Гипподамией (имя означает «усмирительница лошадей») были пригла-

шены и кентавры. Напившись допьяна, один из них, Эвритион, стал при-

ставать к невесте. За это хозяева наказали его, отрезав ему нос f уши.

С этого началась война лапифов и кентавров. Кентавры сражались

глыбами скал и целыми стволами деревьев. Лапифам помогал великий Тезей,

герой Аттики. В войне участвовал и лапифский герой Кеней. Этот воин рань-

ше был женщиной, но в благодарность за любовь Посейдон превратил его

в мужчину и сделал неуязвимым. Возгордившись, Кеней поставил свое копье

I

в центре агоры и велел всем поклоняться копью как единственному богу. За

это боги наслали на него толпу кентавров, а те забросали его скалами и ство-

лами деревьев и таким способом вдавили неуязвимого героя в землю; земля

его поглотила. Позже, однако, часть кентавров была перебита, а другая бежа-

ла с Пелиона на юг.

Там их ждали новые столкновения — на сей раз с могучим Гераклом.

В Двенадцать подвигов Геракла (додекатлон) они, правда, не входят, но при-

вязаны к некоторым из этого цикла. Так, во время охоты на эриманфского

вепря Геракл остановился в гостях у еще одного доброго кентавра — Фола.

Фол, как все кентавры, ел сырое мясо, но Геракла угощал жареным. У Фола

хранилось общее вино всех кентавров, подаренное богом Дионисом. Геракл

упросил Фола открыть пифос с вином. На запах сбежались разъяренные кен-

тавры. Но кентавры, как все дикие животные, боялись огня, и Геракл встретил

их головешками от костра, а затем использовал отравленные стрелы — он

их натер кровью Лернейской гидры, убитой им ранее. Невольно он погубил

своего гостеприимца Фола и тяжело ранил доброго Хирона. Убитых кентавров

Посейдон перенес в Элевсин и там похоронил.

После очистки Авгиевых конюшен Геракл гостил у Дексамена в Олене. Тот

вынужден был отдать свою дочь кентавру Эвритиону и просил Геракла засту-

питься. Во время встречи кентавра с невестой Геракл убил его.

После того как Геракл совершил свой двенадцатый подвиг и увел из за-

гробного царства его стража, чудовищного пса Кербера (Цербера), сам пове-

литель загробного царства Аид, чтобы выкупить своего пса, подарил Гераклу

Рог изобилия. Герою пришлось пройти ритуал очищения от убийства кентав-

ров — без этого он не мог участвовать в Малых Элевсинских мистериях, кото-

рые богиня Деметра учредила в честь его победы над кентаврами. Праздник

был приурочен к весеннему солнцестоянию — оживлению природы.

Наконец, после многих других подвигов Геракл, потерявший первую

жену, женился вторично — на Деянире. На эту жену его при переправе через

р. Эвен между Калидоном и Эвеном посягнул кентавр Несс, перевозчик. Ге-

ракл убил его, как и других кентавров раньше, отравленной стрелой. Умирая,

дальновидный Несс завещал свою отравленную кровь Деянире, уверив ее, что

пропитанная этой кровью одежда будет обладать любовными чарами. Ковар-

ная месть сбылась. Из ревности Деянира дала Гераклу носить такую одежду

и, к своему ужасу, повергла его в мучения. Чтобы избавиться от них, он сжег

себя на костре.

Такие вот рассказы. Последовательности и логики в них мало.

В самом деле, есть одна черта в кентаврах в мифе, которая сразу броса-

ется в глаза: их необузданная страсть к человеческим женщинам. Почти все

434

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

приключения кентавров (в том числе и опущенные здесь) начинаются с их

присутствия на свадьбе, с их попыток умыкнуть или изнасиловать невесту или

молодую жену хозяина. Почему это амплуа выпало на долю именно кентав-

рам? Конской природой кентавров это вроде бы не вызвано.

Далее, природа эта никак не обусловлена происхождением кентавров.

Скажем, наличие бычьей головы у Минотавра на Крите имело свою причину —

страсть его матери Пасифаи к быку (Минотавр был сыном Пасифаи от быка). Ни-

чего подобного с Нефелой или Иксионом не происходило. Просто сообщается,

что Иксион имел отличных коней, но в зачатии кентавров они не участвовали.

Конские «рудименты» у кентавров появились невесть откуда. Древние твор-

цы мифов чувствовали эту неловкость и присочинили магнесийских кобылиц,

ничем более не известных. Неловкость не исчезла, и позже Иксиону придали

в «соавторы» крылатого коня Пегаса, а Пиндар устранил облако и прямо запо-

дозрил Иксиона в неблаговидных похождениях с магнесийскими кобылицами.

Только Хирон имеет происхождение, объясняющее его облик. Не распространя-

лось ли оно раньше на всех кентавров? А Иксиона пристегнули к кентаврам со-

всем из другого мифа — как посягнувшего на чужую жену. Видимо, объяснить

«дурную наследственность» кентавров было важнее, чем их конскую природу.

В событиях, привязанных к Элевсинскому святилищу, просвечивает

какая-то иная связь, не та, что на поверхности. Очищение Геракла проведено

не сразу после избиения кентавров и похорон их в Элевсине, что было бы ло-

гично, а только после визита Геракла в царство мертвых, где царицей была

дочь Деметры Персефона, и получения им Рога изобилия. Между тем, этот

рог очень кстати на весеннем празднике оживления природы, каковы Малые

Элевсинские мистерии; впрочем, он и на Больших (осенних) мистериях вполне

уместен. С другой стороны, есть еще один весенний праздник — трехдн&вные

Анфестерии, вот он-то посвящен и Деметре, и Дионису, пронизан винопитием,

первый день его называется Пифойгии — «Открывание пифоса», а третий от-

веден поминовению усопших. Видимо, разные праздники, связанные с Деме-

трой, в мифе перепутаны и совмещены. Я думаю, первоначально приключение

Геракла у Фола вело к Анфестериям, а приключение у Аида — к Элевсинским

мистериям. Вот и пришлось Посейдону волочь убитых кентавров из Этолии

через всю Греции в Элевсин.

Кентавр Несс появляется в биографии Геракла уже после очадения от

убийства всех кентавров. Более того, дело происходит опять в Этолии, между

Оленом и Калидоном, где разыгрывались ранние приключения Геракла. Будто

и не было событий в Элевсине.

Словом, миф изрядно попорчен. Первоначальная структура его раз-

дробилась, образы затуманились, а разные локальные варианты вступили

I

XII. Кентавры повсюду

435

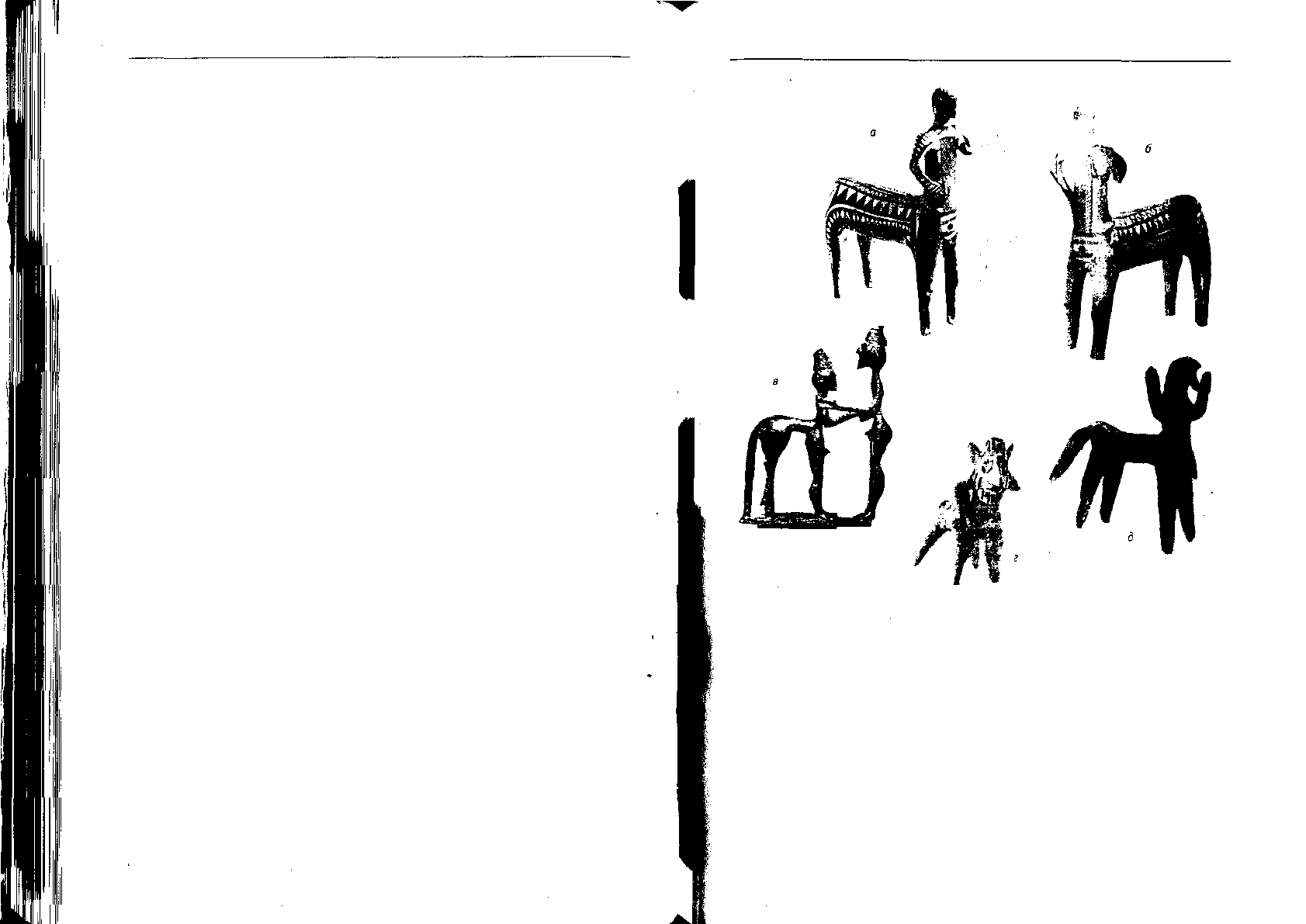

Рис. 148. Древнейшие античные изображения кентавров и их подобий: а-б — кентавр Темных

веков из Лефканди на Эвбее; в — бронзовая статуэтка, изображающая схватку человека

с кентавром, в музее Метрополитан в Нью-Йорке середины VIII в. до н. э.; г — беотийский

кентавр VII в.до н. э.; д — коринфская глиняная статуэтка кентавра VII в.

(по А. М. Ширу —I. М. Shear, 2002)

в связь как последовательные узлы единого сюжета, куда вошли и совсем

чуждые эпизоды.

2. Кентавры и их двойники. Если обратиться к изображениям, то пута-

ницы еще больше. В раннем греческом искусстве есть персонажи, имевшие

вполне облик кентавров, но это не кентавры, а с другой стороны, выясняется,

что истинные кентавры выглядели совсем не как кентавры.

Изображения кентавров возникают в массе тогда же, когда и ли-

тературные упоминания — с VIII в. до н. э. (рис. 148). Одна глиняная

434

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

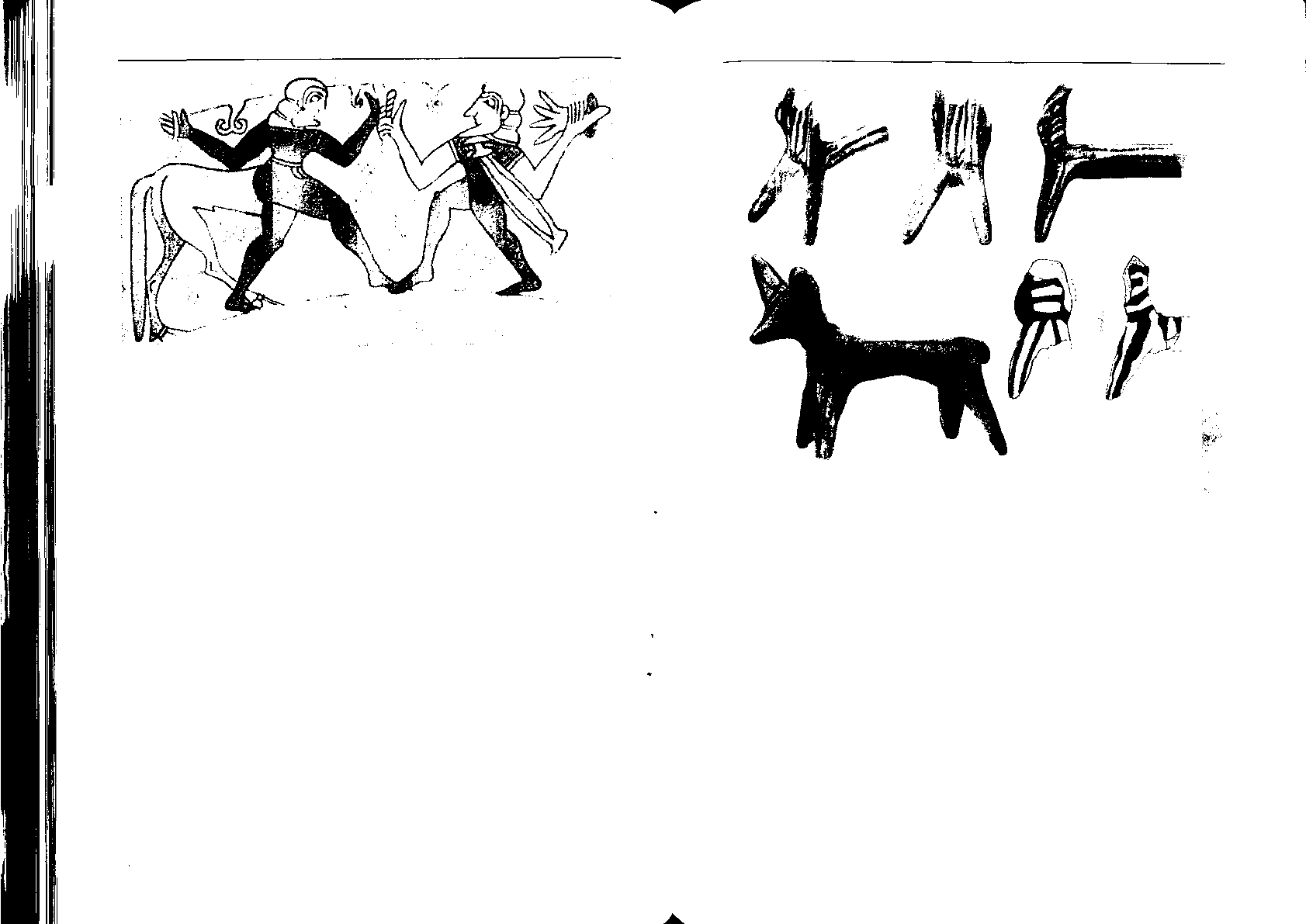

Рис. 149. Кентавроподобное существо (Тифон) в борьбе с Зевсом

на протокоринфском лекифе начала VII в. (по Бушору — Buschor, 1934)

скульптура кентавра найдена недавно в погребении конца X — начала IX в. до

н. э. на Эвбее (рис. 148а, б, также илл. 46), пара фигурок того же времени есть

на Кипре. Но, строго говоря, нельзя быть уверенным, что это кентавры: ранние

греческие изображения полуконей-полулюдей охватывали не только кентав-

ров. Таким же изображался и Тифон — соперник Зевса (позже представлялся

крылатым полузмеем-получеловеком). Он, видимо, изображен на протокоринф-

ском лекифе начала VII в. (рис. 149). Это явствует из сюжетных изображений

(кентавры никогда не сражались с Зевсом, а Тифон сражался). Да и Медуэа Гор-

гона имела конское туловище (позже она — крылатое чудище со змеями на го-

лове). Видимо, разных чудищ своей мифологии греки героической эпохи, когда

конь особенно ценился и поэтизировался, изображали с чертами коня. Правда,

уже очень рано этот конкретный вариант облика закрепился исключительно за

кентаврами. Кентавр с келермесского серебряного ритона VII в., с которого я

начал эту книгу (рис. 1), тоже относится к этому времени.

Конец «Темных веков». Глубже этого рубежа кентавров и кентавроподоб-

ных чудищ нет. Микенское искусство их не знает, образ появляется разве что

в самом конце микенского времени. На минойском Крите найдЛа каменная

печать с миниатюрным изображением, которое М. Нильсон толкует как кен-

тавров, но это очень сомнительно, изображение слишком примитивное, мел-

кое и неразборчивое. Но недавно в Рас-Шамре обнаружены фрагменты глиня-

ных статуэток кентавров с орнаментикой позднемикенского стиля (рис. 150).

В общем, образ засвидетельствован поздно, уже на заре греческой письмен-

ности. Что же, он только тогда и возник? Непохоже. Гомер приводит события

1

I XII. Кентавры повсюду

436

Рис. 150. Фрагментированные статуэтки кентавров позднемикенского времени •

из Рас-Шамры — Угарита (по Ширу, 2002)

с кентаврами как очень давние. Миф к его времени разнообразно разработан

и разветвлен.

Древность образа подтверждается и его географией. Миф помещает ро-

дину кентавров на крайнем северо-востоке Греции — в Фессалии, на леси-

стой горе Пелион. Оттуда они попадают в Среднюю Грецию и много действуют

там. Это области эолийского диалекта. У Гомера кентавры чаще выступают не

под этим своим именем, а просто как «звери», причем это слово в остальном

звучит у Гомера на ионийском диалекте («т

х

ерес»), а когда речь идет о кентав-

рах — на эолийском («ферес»). Хотел ли певец подчеркнуть, что они обита-

ют лишь в эолийских областях? Вряд ли, от подобной стилизации эпос далек.

Просто кентавры принадлежат к более древнему пласту, который предполага-

ется эолийским. Во всяком случае, сфера действия кентавров в мифах ограни-

чивается эолийскими областями — Северной и Средней Грецией. На Пелопон-

несе, на островах, в малоазийских и италийских колониях событий, связанных

с кентаврами, не было (за исключением одного небольшого эпизода на мысу

Малея — на южной оконечности Пелопоннеса). Тот факт, что миф помеща-

ет кентавров только на материке, совершенно игнорируя заморские колонии,

434

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

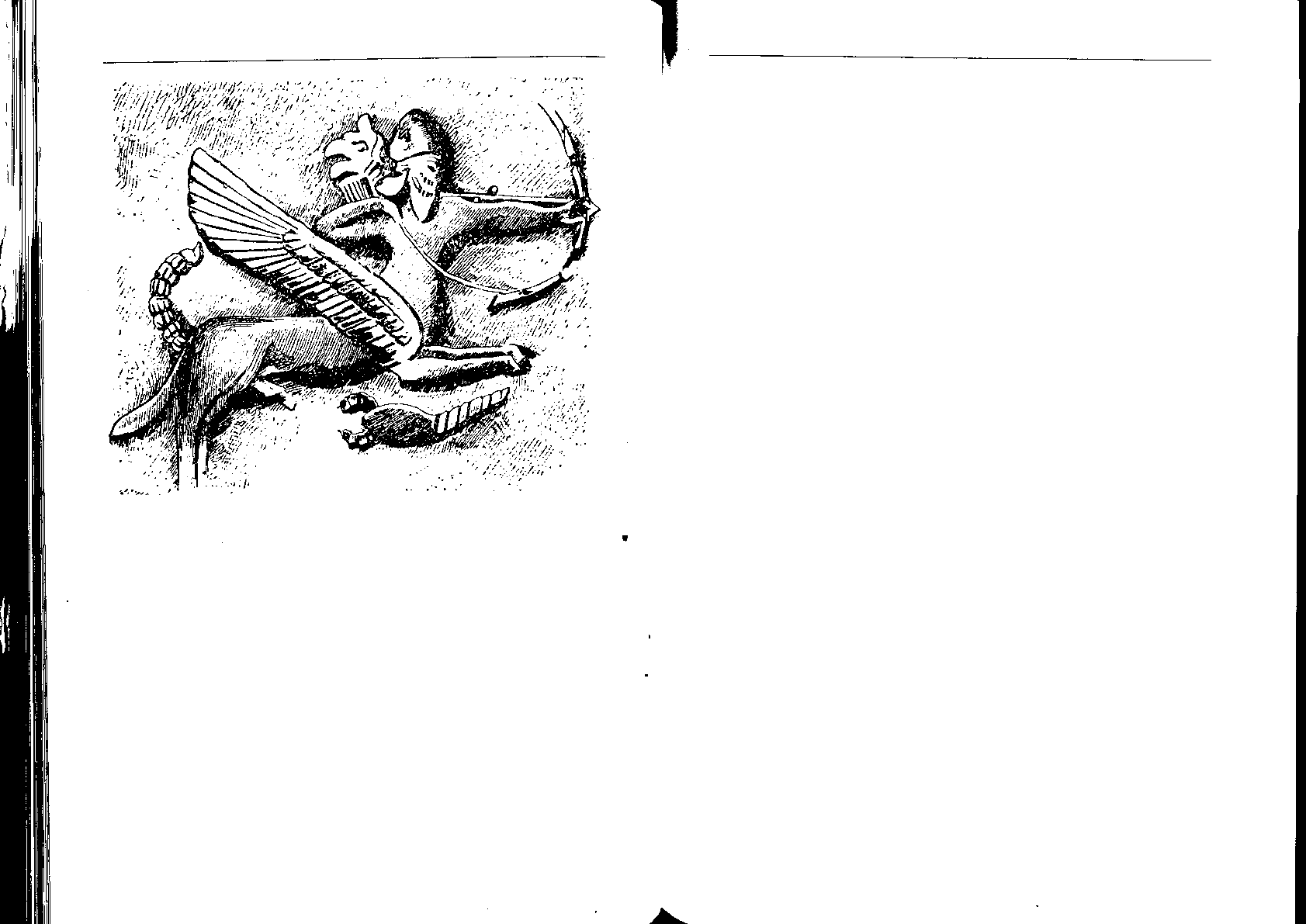

Рис. 151. Крылатый кентавроподобный сераф с луком с вавилонского рельефа XIII в.

в Британском музее (Sutimirski, 1970)

говорит о том, что этот образ сюжетно разрабатывался до эпохи колонизации,

т. е. до рубежа II—I тыс. до н. э.

Спрашивается, когда же и откуда кентавры появились в Греции? Монстры,

составленные из частей различных животных, обычны для Малой и Передней

Азии. Среди разнообразных четвероногих монстров ассиро-вавилонского

и хеттского искусства — львиных грифонов, сфинксов, крылатых быков

и львов с человеческими лицами — попадаются изредка и кентавры, причем

крылатые (рис. 151). Они скачут, натягивая лук. Это XIII в. до н. э. В вавилон-

ской астрологии такой фигурой символизировалось созвездие Стрельца —

один из знаков Зодиака. Весьма авторитетные ученые предполагают, что это

и был источник для фантазии греков.

Но эта гипотеза не выдерживает критики. Получается, что, заимствуя,

так сказать, остов монстра, греки проигнорировали лук и крылья. Видимо,

у них уже был свой образ получеловека-полуконя, и эти детали к нему не под-

ходили. (Скорее всего, это был образ двуногий, но об этом дальше.) Как раз

I XII. Кентавры повсюду

438

главные места, где миф помещает кентавров, далеки от восточных влияний,

а там, где эти влияния были сильны (например, Крит, Эвбея, Коринф), событий

с кентаврами нет. Из европейских земель крылатые кентавры изображались

лишь в Италии, где греки контактировали с этрусками, культура которых тя-

готела к востоку. И уж, во всяком случае, греческие кентавры не стреляли из

лука — они были существа грубые: швыряли скалы и стволы деревьев. Веро-

ятно, вавилонский образ повлиял лишь на внешнюю форму, на облик, кото-

рый был придан давно существовавшим греческим полуконям: четвероногое

с торсом и верхней частью человека вместо конской шеи. А что было раньше?

В греческой мифологии есть еще один образ, соединяющий черты чело-

века и коня, — это силены (или силаны). У них и распределение черт такое

же: сверху в основном человек, снизу — конь. Но силены двуногие, только

конские уши, хвост и копыта отличают их от людей, да еще иногда шерсть по

всему телу. Эти собратья кентавров обожают музыку и танцы, дичатся людей

и очень сладострастны. Любят бывать возле источников: там водятся нимфы.

Но, подобно кентаврам, силены не брезгуют и обычными женщинами. Они зна-

ют грядущее, а если их вынудить, могут провещать его богам и людям.

По мифу, этим воспользовался царь Мидас (реальный Мидас жил в VIII в.

до н. э.). Он подлил вина в источник, из которого обычно утолял жажду силен,

и тот, опьянев, попался в плен. За освобождение силен (или его покровитель

Дионис) обещал выполнить любое желание царя. Тот пожелал, чтобы всё,

к чему он прикоснется, превращалось в золото. Пожелание было выполнено

буквально. Мидас едва не умер с голода, так как и пища становилась золотой.

От дара пришлось избавляться. По другому мифу, Аполлон соревновался в ис-

кусстве игры на флейте с силеном Марсием, а победив, содрал с него шкуру —

наказал Марсия за нахальство.

У силенов есть двойники — сатиры. Сатиры отличаются от силенов тем,

что черты животного у них не конские, а козлиные: рожки, копытца. Но это

лишь в поздних изображениях. В раннее время и сатиры имели конские хвост

и уши (илл. 10) и ничем не отличались от силенов, разве что возрастом (сатиры

изображались помоложе). Только с III в. до н. э., когда сатиры стали спутни-

ками козлорогого бога Пана, они сменили внешность.

По сюжетной разработке в мифологии образы силенов и сатиров проще

образа кентавров, примитивнее и, видимо, архаичнее. И поведением бесхи-

тростнее. Нечто вроде нашего лешего. Но и кентавры не всегда выглядели

как на рельефах Парфенона или в описаниях Джона Апдайка. Вначале в кен-

таврах было больше человеческого. На самых ранних изображениях кентавр

выглядит, как обычный человек, к которому со спины приставлена задняя по-

ловина коня (рис. 148в, д, рис. 149; также илл. 44). Позже и на передних ногах

440

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

появляются копыта, а затем уже обрисовалось всё туловище коня, и только

сверху кентавр остался человеком. Видимо, первоначальный кентавр был

двуногим существом, вроде силена или раннего сатира, и лишь влияние вос-

точных изображений сделало его четвероногим. Поскольку силен и сатир точ-

но так же сладострастны, даже откровенно похотливы, по-видимому, кентав-

ры, силены и сатиры — это разные варианты одного образа, очень древнего.

Остается предположить, что фигуры кентавров и силенов-сатиров имеют

глубокие корни в религиозном сознании самих греков и что ранние этапы сво-

ей эволюции, может быть, еще до раздвоения, этот образ проходил, так ска-

зать, в латентном (скрытом) состоянии. Скрытом — для нас. Предположение

реалистичное: ведь кентавры и силены для греков не боги (по крайней мере,

не вполне боги), не священные животные и не цари. Пока искусство не вышло

за пределы этого узкого круга тем, они вполне могли оставаться за кадром. Но

как это доказать? И как увидеть, что там, в начале?

3. Родственники в Индии. В середине позапрошлого века, в 1852 г.,

вышла статья основоположника сравнительной мифологии Адальберта Куна

«Гандхарвы и кентавры», а в 1883 г. — книга Эдуарда Гуго Мейера «Гандхар-

вы — кентавры». Эти немецкие ученые сделали смелое предположение, что

гандхарвы древней индийской мифологии — это соответствие древнегрече-

ским кентаврам. Предположение было очень рискованное, потому что хоть

созвучие и налицо, но сравнительная лингвистика опирается лишь на регу-

лярные звуковые соответствия, поддержанные массовым материалом, а их тут

нет. По законам, вы-

явленным для соотно-

шения этих родствен-

ных языков, греческим

«к» и «т» не соответ-

ствуют в санскрите «г»

j и «дх»; там, где в сан-

скрите «арв», у греков

обычно не стоит «а^р»,

и т. д. Затем, облик

у гандхарвов совсем

другой — не полукон-

ский (рис. 152).

Но через полвека

идею Куна и Мейера

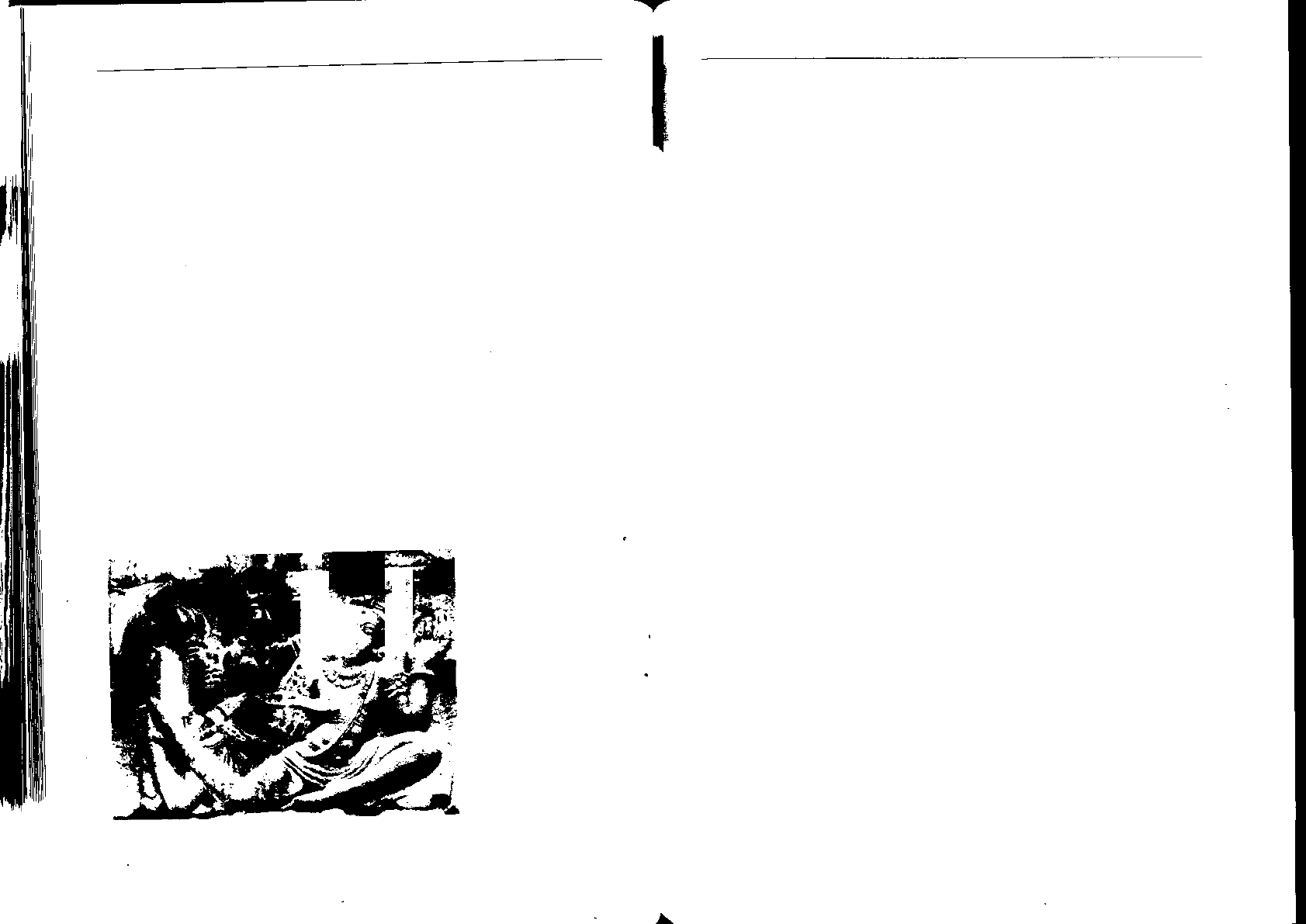

Рис. 152. Летающие гандхарвы (скульптурный фриз

на индийском храме VIII в. н. э.

(Бонгард-Левин и Грантовский, 1983)

подхватил и развил

XII. Кентавры повсюду

441

выдающийся французский исследователь мифологии Жорж Дюмезиль (книга

«Проблема кентавров»). Дело в том, что по своим функциям эти образы очень

уж схожи. А Дюмезиль усилил их сходство изучением связанных с ними тут

и там ритуалов. Что же до лингвистических соответствий, то имена иногда не

подчиняются им. Дело в том, что имена сильнее других слов сохраняют старин-

ные звучания (например, Всеволод, Вячеслав), в то же время у них чаще забыва-

ется первоначальный смысл. Поэтому к ним чаще применяется так называемая

«народная этимология»: словам приписывается новый состав, чтобы ставшее

непонятным сделать понятным, более привычным, и, соответственно, подправ-

ляется звучание. В частности, слово «гендарв» (или вроде того) подстраивали

под близкое по смыслу «минотавр». В конечном счете получилось «кентавр».

Гандхарвы, как и кентавры, обитают в лесу. Они привлекают женщин не-

изъяснимым очарованием, очень сладострастны и искусны в любви, чудес-

но пахнут и одеваются в разноцветные одежды (их появление ассоциируют

с радугой). Мужчин же аналогичным образом привлекают апсары — некое

подобие греческих нимф. Гандхарвы ухаживают за апсарами, как силены —

за нимфами. Брак по любви, без сговора родителей и приданого, называется

в Индии «гандхарва».

И в Индии, как в Греции, родительницей полуконей-полулюдей считалось

облако: в Ригведе (10,123,3) Гандхарва носит эпитет «набхойя» («родившийся

из облака») — точное соответствие греческому «нефелогенес». «Страна ганд-

харвов» («Гандхарвалока»), по брахманам (толкованиям Ригведы), находится

в облаках.

В Ригведе, древнейшей из индийских священных книг, Гандхарва один,

в Атхарваведе, более поздней, но в чем-то и более архаичной, их много. Ганд-

харва — тоже фигура загадочная. Кем только ни считали Гандхарву индологи!

Богом радуги, облака, луны, ветра, духом покойника, небесным эльфом, ду-

хом — охранителем весны. Дюмезиль увидел в нем прежде всего духа, управ-

ляющего обновлением природы (сменой времен года) и, как все подобные

духи, причастного к плодородию, бракосочетаниям, смерти, загробному миру.

Однако набор этих функций получается довольно расплывчатым, и Гандхарва

их почему-то делит с другими божествами. Ранние материалы (Ригведы) по-

зволяют определить функции Гандхарвы более точно.

По Ригведе, незамужние девушки являются собственностью Гандхар-

вы. Он всегда приходит на свадьбу и выступает соперником жениха (это же,

как мы видели, и главная особенность поведения кентавров). Свадебное

действо разыгрывается как передача невесты от Гандхарвы богу огня (воз-

можно, домашнего очага), а от него — жениху. В брачную ночь жених берет

в руки палку и говорит ей: «Ты Гандхарва!» Палку, умащенную благовониями

443

434 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

и закутанную в ткани, помещают на постели между молодоженами. Не-

которое время все лежат неподвижно, затем жрец обращается к палке со

словами: «Уходи отсюда, дай мужу сделать его дело с супругой» (Ригведа,

X, 85, 21-22). Иными словами, по главной своей сути, Гандхарва — бог-

охранитель девичества.

Такие боги имеются у первобытных племен. Люди всегда рассматривали

каждый новый период своей жизни как новую жизнь, в начале которой они

с помощью религии старались обеспечить преодоление прошлого состояния

и благополучие перспектив. Эти заботы при переходах жизненных рубежей

(рождение, совершеннолетие, свадьба, зачисление в старики, смерть) по-

родили целую серию обрядов и мифов, специально изученных бельгийцем

А. Ван Геннепом (книга «Переходные обряды»). Так, совершеннолетие сопро-

вождалось сложными и жестокими испытаниями — «инициациями», и были

особые «боги инициаций». Если нужно было сохранить девичество до свадь-

бы, то за это должен был отвечать особый бог — в патриархальном обществе,

конечно, мужское существо, которое девушка видела только в своих грезах.

А уж коль скоро такой бог существовал, то жениху предстояло преодолеть

его — победить, перехитрить или задобрить.

Конечно, в роли такого бога нам легче представить себе существо типа

испанской дуэньи, целомудренное и чопорное, но противоречие между выяв-

ленной функцией и обаянием Гандхарвы, его сладострастием, мужской силой,

существует для нас. Для древних оно не существовало: ведь всё это — то, чем

он удерживал девушек в своей власти, отвлекая их от мужчин до появления

мужа. Так, средневековые монашенки считались «невестами Христа». *

Подобно кентавру Хирону и силену, Гандхарва обладает знанием тайных

сил, зверей и растений, вед и речи, и он способен открыть эти знания человеку.

Такое ведовство естественно для него: ведь он владеет девушками в том перио-

де их жизни, когда они, недоступные мужчинам, созревают для деторождения.

В известном смысле Гандхарва охранял и юношей — угрозой расправы'

он оберегал их от соблазнов перейти прежде времени в более взрослое со-

стояние. Что его функции распространялись и на юношей, видно из того, что

в представлении индийцев обеспечивать юношу разнообразными знан<ями

и навыками было делом гандхарвов и значило открывать ему «всю гандхар-

ву», как это определяется в Махабхарате. Как и гандхарвы, силен или кентавр-

воспитатель должен был быть мастером на все руки. У кентавров эта функция

воплощена в Хироне, да и само имя его означает «Рукастый» (аналогичное имя

есть и у гандхарвов: один из них называется Хаста — «рука»).

Гандхарва архаичнее кентавров (Ригведа создана около середины

II тыс. до н. э.), и древний бог еще просвечивает в нем. У кентавров их тяга

I XII. Кентавры повсюду 219

435

к свадьбам, к чинению препятствий жениху уже необъяснима. Каждый раз

они как бы случайно появляются у людей на свадьбе. А на деле и здесь испор-

ченная древняя связь. Кентавры не на чужие права посягают — они предъ-

являют свое исконное право, а в нем, преобразованное религией, выступало

право первобытного коллектива на своих девушек. Это жених должен был

завоевывать для себя невесту, тем самым отнимая ее у всех. В религиозном

оформлении — у гандхарвы-кентавра.

В Ригведе божественный герой Индра воюет против Гандхарвы — как Ге-

ракл или Тезей против кентавров. Война идет за сому — опьяняющий напиток

из священного растения. Гандхарва похитил его у богов. Гандхарва очень тес-

но связан с сомой — как кентавры с вином и пьянством. Гандхарва охраняет

место сомы — как кентавр Фол пифос с вином Диониса. Индра сбрасывает

Гандхарву в бездну и захватывает сому... Опьянение кентавров и связь Ганд-

харвы с сомой были естественным элементом их причастности к свадебным

обрядам.

А вот истории с участием гандхарвов, весьма напоминающие те, где под-

визались кентавры. Прекрасная апсара Урваши любила бога Варуну, а не бога

Митру. За это Митра проклял ее и обрек на брак со смертным — основате-

лем лунной династии Пуруравой. Богиня поставила Пурураве условие: он не

должен показываться ей обнаженным. А гандхарвы сделали так, что он это

условие нарушил, и богиня исчезла, оставив ему сына. Сюжет этой истории —

о неравной любви и о нарушении запрета божества — широко распростра-

нен (например, в средневековом романе о Мелюзине — отсюда у филологов

условное название «мотив Мелюзины»). Но особенно близка эта история двум

античным рассказам — об Амуре и Психее (любовная связь божества с че-

ловеком и нарушение запрета видеть) и о Фетиде с Пелеем (брак богини со

смертным). С последним рассказом сближается тем, что там и тут смертен ге-

рой, а не героиня, и что герою остается сын. По-видимому, Фетида и Урваши,

а в более широком плане нимфы (также нереиды) и апсары, — это женские

соответствия кентаврам и гандхарвам, владевшие целомудрием мужчин до

брака подобно тому, как кентавры и гандхарвы владели девичеством.

Само слово «нимфа» означает по-гречески «невеста», и первоначальный

смысл слова — такой же, как в русском «невеста»: «неведомая», а суть была

в том, что жених не мог с ней видеться до свадьбы. Слово «апсара» произво-

дят от слов «апас» («вода») или «апсас» («туман»).

Апсары, являясь в грезах, соблазняли юношей, и это родило миф о не-

равном браке. Но и общаясь с апсарами, юноши должны были хранить цело-

мудрие — не могли показаться своим избранницам обнаженными. Запрет этот

налагался с тем, чтобы быть нарушенным в положенное время. При нарушении

445

434 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ I XII. Кентавры повсюду 220

зажигался свет, а свет разбивал иллюзию — апсара исчезала. Рождение сына

от этого брака могло быть только чудом — такое происхождение приписыва-

лось сверхъестественным героям.

История о Нахуше, внуке Луруравы, напоминает рассказ о неблагодар-

ном Иксионе. Смертного Нахушу посадили на престол царя богов Индры,

и Гандхарва во главе музыкантов славил его воцарение. Возгордившись, На-

хуша посягнул на жену Индры. В результате он был низвергнут и превращен

в змея. Правда, колеса, увитого змеями, как в мифе об Иксионе, здесь нет, но

оно выступает в другом индийском сказании — о нападении огромной птицы

Гаруды (по наущению и при участии змей) на напиток бессмертия амриту. Ко-

лесо непрерывно вертелось в воздухе, не пропуская никого к амрите. В Гре-

ции мотивы те же. Но составлен из них другой сюжет.

Аналогичная картина и с Кенеем, переменившим свой пол. В Индии про

гандхарвов рассказывали, что они мужчин, т. е. своих соперников, умеют

устранять еще в младенческом возрасте: появляются при их рождении и кол-

довством превращают мальчиков в девочек. Кстати, гандхарвов индийцы ас-

социируют с радугой, а поверья, что прошедший под радугой меняет пол на

противоположный, имеются у сербов, албанцев. Но, опять же, в индийских

рассказах есть логика, а в греческих внутренняя связь исчезла: есть Кеней —

противник кентавров и Кеней, сменивший свой пол, но эти его характеристики

не связаны одна с другой, да и пол он сменил не по колдовству кентавров,

к тому же наоборот: женский на мужской.

По-видимому, когда в Греции кентавра в роли охранителя и воспитателя

юношества сменил Аполлон, новый бог (имя его, во всяком случае, пришло из

Малой Азии), главная функция кентавра, державшая сюжет мифа, была забы-

та, а от этого разрушилась первоначальная связь между отдельными эпизода-

ми и характеристиками.

Остается добавить, что, как и кентавры, да и силены, гандхарвы предполага-

ются обитающими на севере (впрочем, в Индии это характерно для всех богов).

Крайняя северо-западная провинция Индостана (ныне на границе Афганистана

с Пакистаном) называлась Гандхарва. Ныне звучание изменилось: Кандагар.

А как же с обликом этих духов? Здесь гандхарвы отличаются от кец^

тавров и силенов своей человеческой внешностью. Да, это так, но лишь ча-

стично! В послеведический период, в эпосе, гандхарвы делятся на два вида:

нары и кимнары (или киннары). У наров голова человеческая, а круп лошади,

у киннаров наоборот: голова лошади, а тело человеческое. Видимо, какая-

то связь с лошадью была у гандхарвов и раньше, хотя она и не отразилась

в Ригведе — ведь та отражала лишь узкие взгляды одной племенной груп-

пы индоариев, точнее, их жреческих родов. Атхарваведа, сохранившая много

435

простонародных поверий, описывает Гандхарву так: «Юноша, весь покрытый

волосами, как если бы он был обезьяной, как если бы он был собакой, таков

Гандхарва, напускающий на себя милый вид» (АВ, IV, 37, 110). Но и в Ригве-

де Гандхарви — мать лучшей породы лошадей (РВ, X, 11,2). В Махабхарате

«гандхарва» — поэтический синоним коня. При жертвоприношении коня,

учит Шатапатха-брахмана, всегда присутствует гандхарва. Похоже, что когда

снимают шкуру с жертвенного коня, то музыкант гандхарва мыслится где-то

тут же. Не был ли он прежде самим этим конем? Как тут не вспомнить силена

Марсия, с которого после музыкальных состязаний содрали шкуру. И содрал

не кто-нибудь, а новый охранитель юношества — Аполлон.

Этим, однако, лишь подкрепляется родство гандхарвов с кентаврами.

Связь тех и других с лошадью остается без объяснения.

4. Конь на карнавале. Коль скоро иранцы являются с языковой точки

зрения тоже ариями и в культуре их много общего с ведическими собратьями,

ничего удивительного, что этот образ оказывается и у них. В Авесте, состав-

ленной в начале I тыс. до н. э., он именуется Гандарева, в гораздо более позд-

них пехлевийских сочинениях — Гандарепак, а в поэме Фирдоуси «Шах-намэ»

(X в. н. э.) — Кендрев или Кундрав.

В Авесте Гандареву убивает Кересаспа. Он поражает Гандареву «в золо-

тую пятку, так что тот низвергся, открыв пасть, со своей жаждой истребить

мир, живущий по благим установлениям» (Замьяд Яшт, 41-44). Другого демо-

на, Гитаспу, тот герой запряг в свою колесницу. Третьего, Срвару (родственно-

го Керберу), он оседлал, прежде чем размозжить ему голову дубиной. Имена

Гит-аспа и Керес-аспа образованы на основе иранского корня «аспа», что зна-

чит «конь». В этом контексте и Гандарева воспринимается как один из демо-

нов, которых можно было оседлать или запрячь.

В средние века имя Гандарепак принадлежало демону, которого ранней

весной убивал герой Нариман. В память этого события якобы и отмечался

иранский Новый год — Ноуруз. Но это не было главным событием праздника.

Смена года рассматривалась как победа Фравардина (это первый месяц года)

над Аздахаком (соответствует авестийскому змею о трех головах Ажи Дахаке),

а с этим связывалось оживление природы, победа бессмертия над временным

умиранием. В числе сил зла был и Гандарепак. Предполагалось, что в конце вре-

мен восставший из мертвых Йим, первочеловек и царь мертвых, убьет Аздахака

как раз в Ноуруз. Все эти события инсценировались в новогодних ритуалах.

Мусульманство, подавив старую религию иранцев, старалось вычеркнуть эту

священную битву из памяти, но, отбросив сакральные одежды, старые герои

продолжали разыгрывать те же события. В Шах-намэ («Битве царей») царь