Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев

Подождите немного. Документ загружается.

396

396 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

а именно волосы, зачесанные назад и свисающие по бокам. Просто художники

не умели передать графически объем, загнутость «прямых» волос, это удава-

лось только ваятелям.

А почему, собственно, это «подгруппа», а не группа? Статуи достаточно

характерны. Или включить их в ту группу? Связь их с ней очевидна. Вообще

ощущение такое, что у исследовательницы какое-то смешение понятий, какая-

то путаница. Чтобы в этом разобраться, потребуется немножко теории.

3. Типология сквозь классификацию. В просторечии всякое группи-

рование предметов мы обычно называем классификацией, или сортировкой,

или таксономией, или группированием. Но, строго говоря, классификация —

это такая разбивка предметов на группы, когда группы эти (классы) строго

и четко разграничены — как ящички шкафа, когда один предмет не может

попасть в два ящичка сразу или в любой ящик, а весь материал разложен по

ящичкам без остатка. Классификация очень удобна для упорядочения мате-

риала, для его первичного описания, для математической обработки и т. п.

Есть, однако, и другой вид группирования, выявляющий иные соотношения

в материале, иную его структуру — типологию. Это когда предметы группи-

руются по своим сходствам вокруг неких идеальных норм (типов), прибли-

жаясь к ним — одни больше, другие меньше. Так сказать, роятся. При такой

группировке все границы между роями расплывчаты, любой предмет может

тяготеть одновременно к разным типам: по одним признакам — к одному, по

другим — к другому, а четкие группы невозможно выделить — их можно лишь

условно нарезать вокруг типов, оставляя значительную часть материала вне

этих групп: сюда отойдут атипичные предметы. Их исследование покажет из-

менчивость материала, норм, типов. И вообще типология позволяет обнару-

жить внутреннюю закономерность в материале, его связность, его эволюцию.

К сожалению, сочетать в одной и той же системе достоинства классифи-

кации и типологии принципиально невозможно. Группирование должно быть

либо классификацией (нарезать четкие классы), либо типологизацией (выяв-

лять идеалы, именуемые типами). Это закон науки. Первыми различия между

обоими видами группирования подметили академик К. Бэр, занимавшийся не

только биологией, но и археологией, и профессор М. П. Грязнов. Сформулиро-

вав этот «принцип невозможности» в своей книге «Археологическая типоло-

гия» (1982), я назвал его «законом Бэра — Грязнова». Книга вышла в Оксфс^де

в очень плохом, неудобочитаемом переводе, а на русском языке издана позже

(1991). Археологи и сейчас продолжают путать классификацию с типологией,

смешивают их понятия. А уж когда речь идет о более ранних исследованиях,

то и упрекать грешно.

I XI. Дракон в узде 201

402

Вадецкая в своих работах 1965-1980 гг., в сущности, пыталась решить

задачи типологии средствами классификации. То есть там, где требовалось

выявить реальные соотношения в пластичном, изменчивом материале куль-

туры, с плавными переходами, она применяла жесткую и простую схему. Вот

и появились непонятные «подгруппы», не входящие в группы и присоединяе-

мые к ним произвольно, без мотивировки. В самом деле, если в «подгруппе»

есть признаки как одного типа («группы»), так и другого, то к которому ее

присоединить? К которой группе подстроить? Исследовательница даже не за-

давалась подобными вопросами, она действовала, как бог на душу положит.

За ее бездумной решительностью скрывалась растерянность, а за всем этим

стояла неподатливость самого материала узким классификационным меркам.

Выпадение атипичного материала «в осадок».

4. Слишком богатое искусство. Наличие таких промежуточных, сме-

шанных групп, таких переходных звеньев привело Вадецкую к заключению,

что все стелы составляют единый массив, принадлежащий к одной культуре,

поэтому их стилистические признаки и встречаются в разнообразных сочета-

ниях, практически как угодно. Рот оказывается взятым в угловые скобки на

личинах разных групп. На разнотипных стелах — и с солнцеподобными лика-

ми, и с бычьими мордами — одинаково повторяются четырехугольные звезды

с вписанными кругами (т. е. концентрические круги с четырьмя треугольны-

ми лучиками). Отсюда же исследовательница заключила, что все эти личины

передают один образ, один сюжет. А так как в некоторых случаях отчетливо

видно, что это образ человеческий (или человекообразный), то, значит, и все

личины изображают — реалистично или не очень — человека. Вот почему ис-

следовательница именует все эти личины антропоморфными.

Это был решающий шаг. Стоило только сделать этот выбор — и уж им

определилось всё дальнейшее восприятие. Исследовательница видела свои

изваяния только под этим углом зрения. Раз человек, значит, рога и бычьи

уши — это не совсем рога и не реальные уши, а «сложный головной убор»,

«зверинообразный». Отсутствие вертикального носа, две дырочки ноздрей

вместо него — просто такой стилистический прием. Поперечные полосы на

лице — это, конечно, татуировка. Может быть, всё вместе вообще есть маска.

Поэтому Вадецкая так любит термин «личина»: в старинной терминологии это

ведь и есть «маска».

Далее, поскольку на некоторых стелах показаны женские половые при-

знаки — полушария грудей, в одном случае детородный орган, да и длинные

волосы можно отнести сюда же, а мужских признаков нет, и все личины пере-

дают один образ, то, значит, все они изображают женщин (или богиню).

396

396 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Есть и более масштабное следствие из сделанного выбора — счесть, что

все изваяния принадлежат к одной культуре. Можно определить и что это

за культура. Ведь миниатюрные поделки, схожие с личинами, — костяные

фигурки с изображением простоволосой головы, каменная подвеска в виде

личины (трехглазая, и рот в угловых скобках!), — найдены в окуневских мо-

гилах. А раз так, то все каменные изваяния, охваченные этой системой клас-

сификации, — все, сколько их есть, — являются окуневскими. На некоторых

окуневских черепах обнаружены следы такой же, как на личинах, татуировки

поперечными полосами — дополнительное доказательство.

Однако выходит некоторое несообразие с функцией стел в окуневских

могилах: они ведь и тут лежат во вторичном использовании, как и в поздних

могилах — татарских и таштыкских. Из этих стел окуневцы сооружали свои

погребальные ящики, попросту говоря — гробы, накрывали их стелами, не

считаясь с изображением, обращая его то внутрь, то наружу, то вовсе уклады-

вали изображением к земле. Что ж, Вадецкая приводит много примеров того,

как сибирские народы еще недавно обращались с почитаемыми идолами: есть

в них нужда — поклонялись и ублажали, нет нужды или не оправдали на-

дежд — их наказывали и выбрасывали (правда, чтобы из них сооружали мо-

гилы, для которых нужна особая ритуальная чистота, что-то не замечено...).

Выводы Вадецкой были столь увлекательны и столь ясно и эффектно ар-

гументированы, что их принял даже такой недоверчивый и требовательный

археолог, как А. А. Формозов, обычно критически настроенный. Принял и по-

вторил в своих обобщающих трудах по первобытному искусству СССР. У него

также окуневская культура оказывается обладательницей богатейшего изобра-.

зительного искусства — возможно, самого богатого в мире, и не только в брон-

зовом веке. Чего только в ней нет! Получается, что это искусство уже тогда сле-

довало лозунгу «Пусть расцветают все цветы!» и было удивительно разностиль-

ным. Тут и примитивно-реалистические изображения в скульптуре и росписи,

и условные, нереалистические — в барельефе, и усложненные, схематические

структуры в графике на камне, и простые геометрические узоры на керамике.

Это очень похоже на современность и не очень похоже на правду.

А всё опирается на классификацию. По сути, Вадецкая четко выделила

три типа личин, лишь намеченные предшествующими исследователями. Что

ей действительно удалось показать своим открытием смешанных, переходных

«подгрупп», это наличие связи между типами. Теперь мы знаем: типы извая-

ний не были изолированными друг от друга. Но каков характер этой свЛзи?

Вадецкая решила, что это родственная связь в рамках одной культуры. То

есть надо понимать так: то ли это разные виды изображений одного образа

(например, для разных обрядов); то ли у разных племен одного народа были

I XI. Дракон в узде 202

404

свои предпочтения, но племена смешивались, влияли друг на друга; то ли это

разные стадии развития одного искусства — в таком случае окуневское ис-

кусство, надо признать, очень быстро и резко развивалось. Но ведь это только

одна серия возможностей.

Не менее вероятно, что связь была иной — в рамках одной традиции,

проходящей сквозь ряд последовательных культур, даже культур народно-

стей, сменявших друг друга в степи, а изначально не родственных. Отношения,

выявленные Вадецкой, допускают и такую трактовку. Ведь такое бывает: у нас

живут многие греческие и римские типы вещей и образы, хоть мы и не являем-

ся прямыми потомками ни греков, ни римлян. А каждый новый народ, прибы-

вавший в Минусинскую степь, лишь в редчайших случаях уничтожал целиком

своих предшественников или изгонял их полностью, обычно же он какую-то

их часть ассимилировал. При этом в новую культуру переходили, надо пола-

гать, и некоторые традиции аборигенов. Даже при полной смене населения

оставались на месте сами каменные боги вымерших или выбывших прежних

хозяев степи: в Минусинской степи этих каменных богов было очень уж много,

и они были очень выразительны. Можно представить, что они как-то влияли на

образную систему пришельцев.

Разностильность изваяний, приуроченность этих стилей к разным обра-

зам говорят за длительность и многостепенность традиции, за ее прохожде-

ние сквозь разные культуры. Против выводов, сделанных Вадецкой. В своей

замечательной книге 1980 г. о петроглифах Яков Абрамович Шер, очень ра-

ционально и дисциплинированно мыслящий археолог, отнесся к заключениям

Вадецкой с глубоким скепсисом. Стелы с личинами, по его мнению, в основной

массе древнее окуневской культуры.

Да и не каждая из групп, выделенных исследовательницей, так уж на-

верняка однокультурна. Самая маленькая, «реалистическая», как раз весьма

разношерстна. Ее объединяет лишь стремление скромными средствами ре-

алистично передать черты человеческого лица, а сами эти средства и приемы

всё же различаются. В одном случае перед нами узкий плоский нос, слитый

с надбровьем, узкая черточка рта, в другом — вытаращенные глаза, нос с ши-

рокими крыльями, большой открытый рот, окаймленный рельефными губами.

Каждый, кто хоть немного занимался первобытными древностями, поймет, что

это разные культуры. С изображением первого рода и совпадают окуневские

рисунки на костяных пластинках, но таких изваяний (в самом деле окунев-

ских) еще меньше, чем самих пластинок. По Шеру, только одно — «Кыс таш»,

найденное в Усть-Еси отдельно. Это исключение, не связанное со всей осталь-

ной массой изваяний. Не только его, но и все реалистические не находят ис-

пользованными вторично (как стройматериал) в окуневских могилах.

396

396 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Подвесочка в виде личины, происходящая из окуневской могилы, связана

с другой группой изваяний, тоже малочисленной, — с группой «простых нере-

алистических личин» (солнцеликих). Впрочем, о самой этой подвеске выска-

зывалось сомнение, окуневская ли она: ряд окуневских могил носит признаки

смешанной культуры, в них есть черты предшествующей, афанасьевской куль-

туры, а в какой могиле найдена подвеска, указано неясно. Некоторые предпо-

лагают, что в могиле неолитической.

Словом, похоже, что основная масса изваяний удаляется от окуневской

культуры в глубь веков.

5. Тучные и тощие быки. За год до конца XIX в. в селе Знаменка Ени-

сейской губернии крестьянин рыл погреб и наткнулся на древнюю могилу.

Она была перекрыта каменной стелой с личиной. Прочтя публикацию, Гряз-

нов отнес могилу к карасукской культуре, а позже, когда пересмотрел свои

взгляды, — к андроновскому времени. Еще позже могила была признана оку-

невской, соответственно, и стелу Вадецкая определила как окуневскую. Если

учесть, что стела, конечно, во вторичном использовании, то приходится (это

и делает Шер) отнести стелу вместе с большинством изваяний Минусинской

степи к более древним временам.

Однако на стеле поверх личины выбиты небольшие изображения крупно-

го рогатого скота, в том числе быков или волов с повозкой.

По логике Вадецкой, окуневское искусство еще более «богатеет» (сти-

листически быки резко отличаются от личин, гораздо более реалистичны), но

и без того ясно, что они были нанесены не теми людьми, которые высекали из-

ваяния с личинами: всех этих животных нанесли поперек личины, не считаясь

с нею и повредив ее черты. Но ведь не только личину, этих быков тоже пре-

зрели устроители могилы, раз использовали стелу в перекрытии. Стало быть,

быки тоже древнее окуневской культуры?

Но мало того, стела из Знаменки — не случайность.

В том самом могильнике Черновая VIII, который был раскопан в 1060-х гп

и привел Максименкова к выделению окуневской культуры, на многих плитах

каменных ящиков, поверх личин и не считаясь с ними, тоже были нанесены изо-

бражения быков. Поверхность плит была выветрена, изображения затерты, так

что рисунки были выбиты хоть и после личин, но задолго до попадания плит

в курганы. В 1974 г. другие ученики Грязнова раскопали окуневский курган

в урочище Разлив X. Могилы были и там сложены из плит с рисунками. Плиты

тоже во вторичном использовании. Выявился целый пласт изображений быков.

Шер сделал логичный вывод: быки древнее окуневской культуры, а из-

ваяния с личинами — еще древнее. Время нанесения этих быков отделяет

I XI. Дракон в узде 203

406

личины (а значит и изваяния) от окуневской культуры. Личины углубились еще

на ступень.

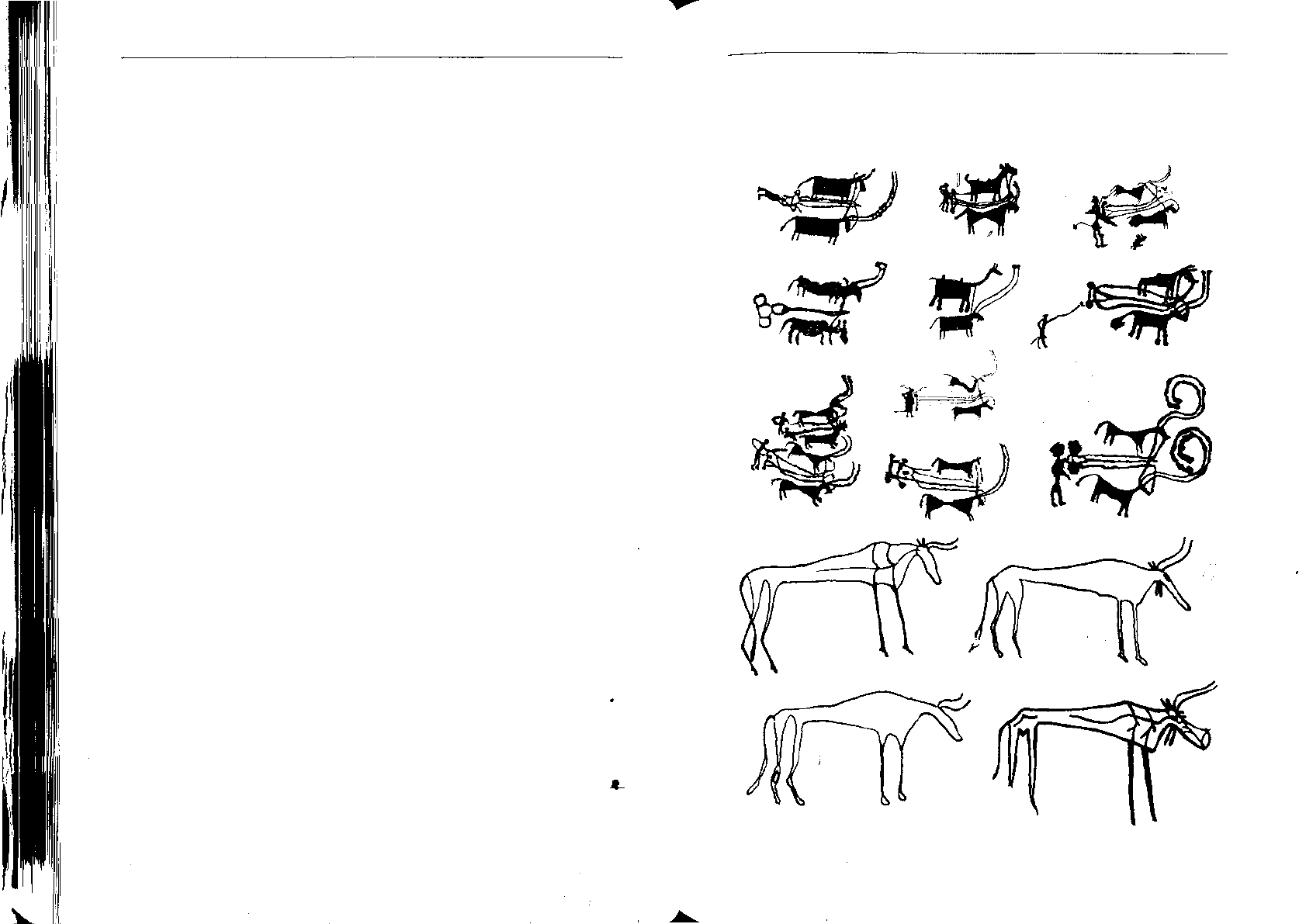

На стеле из Знаменки изображения быков — двоякого рода (рис. 143,

144). Те, что с повозкой, показаны контуром, они массивные, тучные, на

Рис. 143. Изображения быков на петроглифах (по Я. А. Шеру, 1980)

396

396 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

в двутреугольном стиле (археологи довольно нескладно говорят на смеси

русского с латынью о «битреугольном» стиле): тулово с осиной талией, со-

стоит как бы из двух треугольников, соединенных вершинами. Этот стиль, по

крайней мере в Средней Азии, Шеру удалось с большим вероятием привязать

к III тыс. до н. э. Правда, как ни удивительно, изображенная на знаменской

стеле повозка — это «дом на колесах», крытый фургон, то есть свидетельство

кочевого быта. Мы до сей поры знали кочевников скифского времени, фур-

гон на колесах видели на египетских изображениях «народов моря» (индоев-

ропейцев XIII в. до н. э.), догадывались, что и раньше степные народы были

очень мобильными, но чтобы «дом на колесах» появился так рано...

Композиция «в развертку» — более поздняя. Ее часто применяют

к упряжке лошадей, а не быков. Вместо тяжелой повозки здесь легкая ко-

лесница на больших колесах со спицами. Странно, что в Черновой там рас-

положены не лошади, а быки, но летучий галоп показывает, что они влекут

нечто легкое и, возможно, культовое. Изображение упряжки «в развертку»

Шер считает специфичным для индоевропейцев-ариев и предположительно

связывает с поздним бронзовым веком, с карасукской культурой. Что ж, это

возможно, но колеса со спицами были уже в XVII в. — на заре андроновского

времени (удостоверено раскопками). А упряжка на изображении из Черновой

относится к доокуневскому времени, то есть по меньшей мере к афанасьев-

скому, ко второй половине III тыс. Предшествующий тип изображения, про-

фильный, получается энеолитическим.

Такую последовательность стилей — сначала «тучный», реалистический,

а потом «тощий», более схематизированный, — диктует и моё, откровенно

говоря, интуитивное представление о художественном развитии. Оба стиля,

несомненно, генетически связаны друг с другом (об этом говорят одинаковые

изображения многих деталей), а легче представить себе деградацию реализ-

ма, вырождение в тощую схематику, чем его становление из детальных, но

схематических изображений. У реализма другое происхождение.

Есть и факты в пользу противоположной трактовки.

»

Люди, «портившие» изваяния, рисовали на них не только быков. Вслед

за одним из быков «тучного» стиля мчится более крупная собака в летучем

галопе, с длинными ногами и задранным на спину хвостом. Туловище ее вы-

полнено так же, как туловище быка — с продольной осью и поперечиной на

крупе, но летучий галоп и длинные ноги — приметы «тощего» стиЛ. Другие

собаки (узнаем их по задранному хвосту) носят у исследователей название

«фантастического хищника», настолько они искажены. По выполнению они

еще больше позволяют говорить о «тощем» стиле: туловище резко сужается

к тазу, между задними ногами показано то, что у быков Леонтьев принял за

I XI. Дракон в узде

411

вымя, — показано точно тем же уголком. Звери размашисто шагают на высо-

ких тонких ногах с когтями (по Вадецкой, птичьими) и предназначены явно

для устрашения: пасть широко открыта, в ней видны зубы и язык. Эти страш-

ные собаки, возможно, из загробного мира.

У одной из этих собак, найденной в Черновой VIII, ноги посредине вы-

соты украшены отростками. Точно такие же отростки — на ногах у человечка

(чтобы не сказать — чёртика: он с рогами) с Майдашинской писаницы у Ко-

ровьего Лога. Рядом и животное в «тощем» стиле — с резко сужающимся

к тазу конусом, а по сторонам от них — крестики, как у быков «тощего» стиля

из Черновой. Рядом с другими изображениями «страшной собаки» выполнена

в том же стиле лошадь с подстриженной гривой, образующей такие же зубцы,

как шерсть на спине и хвосте «страшной собаки» из Черновой. Словом, это

целая система изображений в одном, «тощем» стиле.

Так вот, возле «страшной собаки» из Черновой VIII нарисовано неокон-

ченное маленькое изображение быка. Оно вписано между челюстью и перед-

ней ногой зверя, а не окончено потому, что оказалось мало места. То есть

маленький бык вписан после большой собаки. Бык выполнен в «тучном»

стиле. Значит, «страшные собаки», а с ними и «тощий» стиль предшествует

«тучному» стилю? Это противоречит выводам из анализа изображений упря-

жек и из интуитивного представления о развитии родственных стилей. Как

же разрешить это противоречие? Может быть, дело в сбоях и ошибках из-за

малочисленности материала, и дальнейшее накопление материала позволит

различить не два, а три стиля изображения животных. А может быть, просто

оба стиля какое-то время сосуществовали, принадлежа разным народностям,

соревновавшимся за владение Минусинской котловиной, — борьба, видимо,

шла с переменным успехом.

В пользу такой трактовки можно привести еще некоторые соображения.

В «тощем» стиле выполнены и лоси на стеле с личиной из улуса Сартыгай на

р. Бюри и на плите из Черновой VIII. Они рядом особенностей близки «страш-

ной собаке»: тот же размашистый шаг, те же высокие ноги, и т. д. Между тем,

лось, пожалуй, входит по многим признакам в так называемую «ангарскую

традицию». Под этим термином понимается неолитический стиль изображе-

ния лосей и других животных, надвинувшийся в Минусинскую степь с востока,

с Ангары, на смену местной, «енисейской традиции» — искусству скотоводов

энеолита. Значит, «тощий» стиль Черновой как-то связан с «ангарской тра-

дицией» — может быть, испытал ее влияние. Соответственно, можно пораз-

мыслить, не связана ли как-то «енисейская традиция» с «тучным» стилем —

самыми реалистическими, свежими и мастерскими изображениями домашних

животных, какие есть во всей степной полосе в энеолите и бронзовом веке.

396

396 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

А если кто-нибудь скажет, что очень уж рано для такого совершенства, то до-

статочно просто указать, что по необыкновенной живости, по жизненности,

достигнутой скупыми средствами, эти изображения сродни пещерной живо-

писи палеолита.

Еще раз древности напомнили нам, что вниз по лестнице, ведущей вверх,

не всегда означает к неумению и грубости. Там, в глубине, можно встретить

редкое благородство линий, соразмерность, изящество. Прогресс прогрессом,

но талант — всегда талант, и всегда в человеческой культуре есть место вы-

сокому искусству.

7. Звери, люди и боги. Таким образом, получается, что от окуневской

культуры основную массу изваяний с личинами отделяет не один пласт изо-

бражений крупного рогатого скота, а два. То есть между окуневской культу-

рой и культурой личин на хронологической шкале располагается минимум две

культуры. Стелы опускаются еще на одну ступень. В усовершенствованной пе-

риодизации бронзового века окуневская культура, вытеснив афанасьевскую,

занимает ее место в конце III — начале II тыс. до н. э. Афанасьевская ушла

в III и конец IV тыс. Культуры, которые оставили нам два сорта изображений

быков (одна из них, возможно, афанасьевская, другая древнее), занимают, по-

видимому, III тыс., а стелы с личинами отодвинулись в IV тыс. — туда же, куда

и причерноморские стелы.

Итак, изваяния с личинами — в IV тыс. или близко к этому времени. Да

и сами они расчленены во времени: в одной эпохе — быкообразные личины

с тремя глазами, в другой — солнцеликие фигуры с перспективным показом

(разверткой) зачесанных назад прямых волос. Личины первого вида, как пра-

вило, расположены на ребре в средней части плоской плиты-стелы, личины

второго вида нередко на плоской стороне стелы, головой в верхней части,

и вообще они более объемны: на боковых сторонах изображены руки, спере-

ди — женские груди и довольно выпуклый живот (многие полагают даже,-что

это изображения беременных). Глаза у них не вытаращены — показаны не

концентрическими кружками, а ямками. Чаще два (но бывает и три).

Какие из них раньше, какие позже, сказать трудно. С одной стороны, не-

которые черты быкообразных иногда повторяются на круглых ликах; третий

глаз, поперечная черта вместо человеческого носа, волосы на голове завиты

в подобие рожек, ушей и головного убора. С другой стороны, на боле#позд-

них изображениях животных повторяются некоторые черты быкообразных

личин, например угловые скобки по сторонам рта, а на круглых ликах их нет.

То ли солнцеликие утратили свой смысл и первоначальный облик в эпоху го-

сподства быкообразных, то ли быкообразные стали терять специфику под

I XI. Дракон в узде 205

412

влиянием солнцеликих и выполнены уже в их манере. Можно привести аргу-

менты в пользу той и другой трактовки.

Но что одни раньше, другие позже, вряд ли можно сомневаться. Это ведь

не просто разные образы одного искусства. Это разные манеры, разные стили

ваяния и графики. Один — барельефный, с большой дозой орнаментальное™,

другой — скульптурно-графический, с тяготением к реализму.

В довершение — чтобы уж совсем сбить нас с толку — некоторые из-

ваяния с быкообразными личинами увенчаны бараньей головой. Она извая-

на никак не позже личины, но и не раньше: и личина, и скульптурная голова

барана рельефно выступают из тулова стелы, то есть для их выделения по-

верхность стелы, образующая фон, стесана. Они, стало быть, составляют одно

целое. Выпучив маленькие глазки, баран смотрит на нас — как на новые во-

рота? Нет, пожалуй, это мы смотрим на него, как на новые ворота.

8. Китайский дракон? Самое трудное — это проникнуть в смысл извая-

ний. Чуждая культура, отдаленное время, никаких надписей и письменных по-

яснений из одновременных рукописей. В научных работах по этому вопросу

чаще всего встречается тихое слово «непонятно». Если хотят сказать краси-

вее, говорят: «Загадочно».

Да, это была почва для гаданий, хотя иной раз эти гадания высказывались

безапелляционно. В начале века И. Т. Савенков так объяснял облик изваяний:

верхняя личина — солнечное божество, три глаза — это три солнца: восходя-

щее, полуденное и заходящее, поперечная черта — линия земли, дугообразные

полосы на лбу — руки земли. Нижняя личина — подземное божество в коро-

не, принимающее душу умершего... Подобных объяснений можно придумать

сколько угодно, но они абсолютно бездоказательны. Три солнца? Возможно. Но

с равным успехом можно предложить и три луны, три звезды, святую троицу,

просто три глаза, два глаза и кружок, подобный индийскому тилаку. Последнее

значение предположила Вадецкая. Доказательства: средний глаз часто меньше

двух других, на черепах в могилах бывает на лбу пятно охры. Но черепа здесь

окуневские, то есть более поздние, а охра на черепах есть во многих культурах,

она вряд ли от кружка. Да и чаще всё-таки все три глаза одинаковы. Поэтому

исследовательница добавляет, что если это и кружок, то такой, который изобра-

жал всё-таки глаз. Эта оговорка лишает объяснительной силы гипотезу о круж-

ке и возвращает нас к глазу. А третий глаз, по догадке Вадецкой, означал допол-

нительное зрение — внутреннее, сверхъестественно проницательное. Вот это

похоже на истину, но доказательств, опять же, никаких.

Поперечные полосы на лице Вадецкая трактует как татуировку, ссылаясь

на полосы на черепах окуневских покойников. Однако если полосы и есть на

396

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

заставил его пересмотреть свои аргументы, но не свою концепцию южных кор-

ней минусинского искусства. В работах 1960-х гг. он сравнивает минусинские

личины уже с росписью на чашах из раскопок китайского поселения Баньпо,

принадлежащего к началу неолитической культуры Яншао. Это культура кра-

шеной керамики, которую китайские ученые датируют V-IV тыс. до н. э., а евро-

пейские — III и менее уверенно IV тыс. до н. э. На чашах представлены личины

с бычьими рогами, трехчастным горизонтальным членением лица и треугольной

«шапкой» на голове. Всё — как на личинах в Минусинских степях?

Правда, это тоже только личина, а не дракон. Но, во всяком случае, дра-

кон, безусловно, принадлежал к древнейшим слоям китайской мифологии.

Бог грома Лэйгун имел вид дракона, его сын Фу-си, предок людей, изображал-

ся в виде человека, который ниже бедер был змеем. Пожалуй, ни одна мифо-

логия в мире не имееттакой насыщенности драконами в целом, как китайская.

Найдя в Китае столь близкие и древние аналогии минусинским из-

ваяниям, Киселев ответил и на вопрос о смысле минусинских изваяний, и на

вопрос о происхождении их создателей.

Казалось бы, на этом проблема исчерпана. Но подождите. Оба ответа

очень неясны и оставляют относительно аналогий в Китае место для сомне-

ний. Ведь по новой расстановке неизвестно, не древнее ли минусинские сте-

лы даже чаш из Баньпо. И не установлено, где был источник мотивов: из Китая

ли они попали в минусинские степи, или из Минусинских степей в Китай, или

откуда-то еще и в Китай, и в Минусинские степи. Есть немало исследователей,

которые считают многие элементы культуры Яншао, в частности домашний

скот, заимствованными с запада, из Европы. Лошади в Яншао вообще не было,

и она наверняка прибыла позже с запада.

Кроме того, сходство личин из Баньпо с минусинскими не такое уж пол-

ное. Есть и существенные отличия. У личины из Баньпо два, а не три глаза,

и они не круглые, а щелочками — китайские. Горизонтальное членение лица

не объясняет параллельных полос, а скорее имитирует их: оно не заменяет

носа — нос есть, вертикальный, как положено. Треугольная «шапка» на лу-

чинах из Баньпо дальше от тулова дракона, чем ленты с минусинских личин.

Выходит, источник не в Китае. Поиски приходится продолжать.

Но для того, чтобы приблизиться к истинному пониманию минусинских

изваяний, их смысла, нужно сначала определить, кто был их создателем, оть^-

скать их родственников и наследников — словом, очертить круг народов, чья

мифология могла найти хотя бы косвенное выражение в этом искусстве,

9. Родина пришельцев. Когда у нас иссяк наивный эволюционизм

1930-х гг. и триаду Теплоухова перестали воспринимать как три стадии

I XI. Дракон в узде

417

в развитии одного населения, родились попытки увязать ее с триадой Город-

цова — перекинуть мостики, установить связи, хотя бы влияния.

Последней в ряду, карасукской, культуре нашлись некоторые аналогии

в предскифских памятниках Украины. Андроновскую культуру быстро удалось

сомкнуть со срубной — и в пространстве, и по составу. У обеих оказалось мно-

го общего в керамике, в металлическом оружии, в устройстве могильников и в

составе стада. Постепенно сложилось убеждение, что обе культуры иранские,

поскольку обе послужили подосновой последующих, уже достоверно иранских,

культур скифского времени — скифов, савроматов и саков. С афанасьевской

культурой было потруднее. Вначале обратили внимание на ее сходство с ям-

ной и катакомбной культурами Причерноморья. С катакомбной ее сближают ку-

рильницы — переносные алтарики в виде чаш с перегородкой внутри. Но позже

оказалось, что в Минусинских степях это сосудики окуневские. Сходства с ям-

ной культурой носят более общий характер: одиночные погребения посыпаны

охрой, бедны инвентарем, яйцевидные горшочки и там, и тут. На таком скудном

основании можно было, конечно, заикнуться о происхождении афанасьевской

культуры с запада, но веса в науке эта гипотеза приобрести не могла.

А между тем, было одно обстоятельство, которое заставляло ученых

думать всерьез о выведении афанасьевской культуры с запада. Это обстоя-

тельство не археологическое, а антропологическое. Черепа афанасьевцев

(да и андроновцев, и карасукцев) европеоидные! В неолите Южная Сибирь

пребывала сплошным океаном монголоидной расы — повсюду там в могилах

этого времени антропологи видели широкоскулые черепа с высокими глазни-

цами, говорящими о раскосых глазах. Это естественно: где-то поблизости от

тех мест эта раса и сформировалась, да и по сей день Сибирь входит в зону

преобладания монголоидов, где они, так сказать, у себя дома. Но с появле-

нием афанасьевской культуры внезапно обстановка в сибирской степи из-

менилась: афанасьевские черепа имеют низкие глазницы, резко профилиро-

ванное лицо, узкие скуловые кости. В лесах же вокруг степи океан монголо-

идной расы остается незыблем. Значит, в это время или несколько раньше по

степной полосе хлынул с запада поток европеоидов. Из культур бронзового

века лишь окуневская имеет сильную примесь монголоидов, а в андроновской

опять чистые европеоиды, хотя и отличающиеся от афанасьевцев — результат

новой инфильтрации с запада.

Культуры монголоидов неолита (а в лесах — и позже) — исключительно

охотничьи. Скот в степи появляется с европеоидами. Лишь на юге, в Китае,

монголоиды рано обзавелись домашним скотом, а на севере, в тайге, они зна-

ли только диких животных, что и отражается в их петроглифах (наскальных

изображениях).

396

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Так что вопрос о западных истоках афанасьевской культуры очень реа-

лен. Сегодня он значительно ближе к решению, чем несколько десятилетий

назад, в годы Киселева. Дело в том, что сейчас на Дону и Днепре выделена

репинская культура энеолита, датируемая рубежом IV—III тыс. до н. э. и чрез-

вычайно похожая на афанасьевскую. Те же скорченные подкурганные захо-

ронения с охрой, те же могилы с каменными оградками (маленькими кромле-

хами) и закладками, похожие яйцевидные сосудики с приостренным донцем

и сплошной штамповой орнаментацией. Репинская культура, продвинувшаяся

из Днепро-Донецких степей в Минусинскую степь, это и есть афанасьевская

культура.

Помню, в молодости я вел раскопки на Дону. В соседнем отряде достали

из могилы сосуд — ну, типично афанасьевский: яйцевидный, остродонный, со

штамповым орнаментом — как в учебниках. Я тогда недоумевал: как он мог

попасть на Дон? А это был репинский сосуд.

Репинская культура, подобно ряду других степных энеолитических куль-

тур Причерноморья, оказывается культурой мегалитической, и все они связа-

ны по происхождению с Центральной и даже Западной Европой. Это оттуда

распространялись принципы мегалитизма — использование каменных глыб

и земли для возведения погребальных и вообще культовых сооружений:

курганов, кромлехов, оградок, закладок, менгиров, стел. Да, и стел. Похоже,

что на Украине стелы древнее репинской культуры, и возможно, что оттуда

на восток волны переселенцев шли еще до репинско-афанасьевской волны.

У солнцеликих простоволосых и прямоволосых каменных баб Минусинской

котловины на боках изображены руки с растопыренными пальцами — такие

же, как на стелах Украины и Франции (там они показаны спереди). У тех ми-

нусинских личин, которые обладают рельефным вертикальным носом и дву-

мя глазами, нос сливается с бровями в одну Т-образную (или V-образную)

фигуру, очень характерную на западе для мегалитических культур. Да и сам

обычай воздвигать высокие каменные статуи-менгиры не так уж повсеместно

распространен, чтобы можно было сходством по этому признаку пренебречь. *

В прежних главах я доказывал, что распространителями и передатчиками

мегалитической идеи в степях были грекоарии — общие индоевропейские

предки греков и ариев. Значит, если мы хотим догадаться о смысле енисей-

ских каменных изваяний, которые были древними уже в окуневское время,

нам лучше всего поискать, не найдутся ли близкие им образы в греческой*

и индийской мифологии. Конечно, придется сделать экстраполяцию — спро-

ецировать эти образы на несколько тысяч лет вглубь от раннеисторических

греков и ариев, предусмотрев соответствующие изменения (например, более

заметное животное начало). Несколько тысяч лет — это примерно столько же,

XI. Дракон в узде 395

418

I

на сколько древние греки и арии отстоят от современных. Как же могли из-

мениться мифологические образы! Реальна ли задача опознать их в этих за-

брошенных на край света истуканах?

Дальнейшие рассуждения неизбежно будут содержать больше гипоте-

тического, чем предшествующие. Материала мало, связь тонка и очень рас-

тянута во времени и пространстве. Всё же попытаемся ее нащупать.

10. Всерьез о доброте дракона. В сказках дракон всегда требует себе

девушку. Ее и призван освободить сказочный герой — добрый молодец, ры-

царь. Такие рассказы имели в основе реальное в древности жертвоприношение

девушки реке или озеру, точнее — в жены обитавшему там демону, который

мыслился хозяином воды. Такие жертвоприношения делались ради обеспече-

ния влаги и урожая. Они были очень распространены, особенно у земледель-

ческих народов Переднего Востока, целиком зависевших от ирригации. Позже

эти жертвоприношения были переосмыслены — их стали описывать как не-

мотивированные поборы жестокого чудовища, а герой-змееборец, выступав-

ший кое-где посредником в получении от змея воды или скота, стал считаться

освободителем девы. Но прежде жертвоприношения делались ради общего

блага, а то, что дракон или змей нуждался в девушке, казалось естественным.

Дракон был подателем плодородия, а боги плодородия всегда очень похотли-

вы — иначе они бы не справлялись со своей функцией.

Но демону плодородия вроде бы не нужны крылья. Перепончатые кры-

лья гигантской летучей мыши дракон наших сказок и западноевропейского

искусства получил только в средневековье, в XII в., китайский — несколько

раньше, еще раньше (но лишь иногда) — греческий.

Китайский дракон древности «лун» — это просто свирепый ящер, близкий

к крокодилу «нго». Таким он предстает на иньских бронзах конца II тыс. до н. э.

Образ этот сформировался на основе гиперболизации свойств реальных кроко-

дилов, которых китайские императоры издавна разводили в прудах и рвах для

охраны дворцов; им также бросали преступников. Во II в. до н. э. их даже отно-

сили к числу домашних животных. Теми чертами в современном облике дракона,

которыми он напоминает крокодила (лапы, зубы), Европа обязана Китаю.

У древнеиндийских драконов не было не только крыльев, но и лап. Это

были просто чудовищные змеи. Таким был ведический демон Вритра («За-

пруда»), не дававший рекам течь. Бог Индра убил его дубиной, «безногого

и безрукого», и освободил воды. Таким был и древнегреческий дракон. Воды

в Греции забирала себе Лернейская Гидра (имя ее и значит «Водяная»), отто-

го в других местах делалась засуха, а под Лерной местность заболачивалась.

Гидру представляли себе трехглавой — как русского Змея Горыныча. В основе

396

208 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

образа .водяного змея, вероятно, грекоарийский миф, рожденный в засушли-

вых степях, где вода — благо.

Гидру, однако, греки тогда драконом не называли. Про дракона же, по

виду того же змея, рассказывали другие истории. Фиванская легенда о дра-

коне сообщает, что Кадм, брат Европы, победив дракона у источника, провел

борозду и засеял ее драконьими зубами. Из посева выросли воины, которые

вступили в схватку друг с другом. Такой же рассказ существовал об аргонавте

Язоне, а истоки мифа об аргонавтах — в Коринфе. «Кадм» на семитских язы-

ках означает «восток». Коринф был известен как ворота восточного влияния

на греческий материк. Возможно, эти рассказы о драконе завезены с востока

финикийцами? Но в Аттике о Деметре рассказывали (и это явно местные рас-

сказы), что своему возлюбленному Триптолему богиня изготовила колесницу,

в которую запрягла крылатых драконов, и дала зерна пшеницы, которыми этот

культурный герой, поднявшись на небо, засеял всю землю.

Китайский миф гласит, что сыном дракона был культурный герой Юй Ве-

ликий — мифический основатель легендарной династии Ся, относимой к до-

иньскому времени. Юй и сам был рогатым драконом — с парой рогов на го-

лове. Дракон же помогал ему обустраивать страну после потопа — хвостом

прорывал русла для рек. Сын Юя ездил на колеснице, запряженной дракона-

ми. Отзвуки подобного сюжета есть и в славянских былинах и сказках: кузнец

пропахивает на Змее борозды, из отвалов которых получаются Змиевы валы.

Так объясняется происхождение древних укреплений, истинный смысл кото-

рых был забыт, но относятся они к бронзовому веку или скифскому времени.

Сюжет о пахоте на Змее, как можно судить по китайским и греческим анало-

гиям, гораздо древнее и, видимо, имел раньше (до забвения строительства

валов) другую форму — связанную с плодородием, как в мифе о Деметре.

Многие китайские и греческие легенды о драконе носят тот же налет вторич-

ности, что и русские: от цельного сюжета пахоты и посева ради увеличения

плодородия полей остались только бессмысленные и разрозненные обломки:

борозда, посев, упряжка...

Итак, древнейший дракон не был только враждебной силой, а и «помощ-

ным зверем» культурного героя, подателем благ. С этой точки зрения могут

получить объяснение некоторые загадочные особенности енисейских извая-

ний. В частности, изображение барана или бараньей головы на некоторых из-

ваяниях. Ведь баран у арийских народов издавна служил символом фарна^—

благодати, священного блага. Далее, коль скоро дракон служил в качестве

плуга и впрягался в колесницу вместо быков, ничего удивительного, что на

голове у него изображались бычьи рога и уши, а на морде — узда. Узда — не

есть ли это загадочные поперечные полосы на личинах в Минусинской степи.

I XI. Дракон в узде

420

Так древние мастера символизировали подчинение стихий человеку. Тут есть

элемент магии: дракон в узде — это демон, который должен быть послушен

людям. По этой причине с уздой изображали не только домашних живот-

ных — в той же Южной Сибири на петроглифах взнузданными оказываются

и лоси (это даже дало некоторым ученым повод утверждать, что лоси были

тогда одомашненными, хотя этому нет никаких археологических или палеон-

тологических подтверждений).

11. Если в небе много солнц. Мы не знаем, был ли дракон обуздан гре-

коариями еще в Причерноморье, когда он выглядел ближе к Змею, или только

в Енисейской степи, где он стал ближе к ящеру под влиянием Китая. Мы уже

видели, как единорог обретал на востоке черты дракона-крокодила. Точно так

и дракон начал походить на единорога: изображался, как тот, как бы бесполым

(чему способствовал и облик крокодила — половые органы рептилий ведь

не видны), получал какие-то выступы на спине или на голове, что-то вроде

рога, а в Китае рога его, даже парные, обретали набалдашник, придававший

им фаллический вид. Мать Аньди, бога солнца и земледелия китайцев, зачала

его от головы дракона. Как у единорога, детородная сила сосредоточивалась

у него в голове. Но еще в Европе это было так — вспомним, что на посев шли

зубы дракона.

Вернемся к Шишкинскому изображению единорога (илл. 47), заглаты-

вающего солнце (о нем шла речь в очерке «Тропой единорога»). Изображе-

ние это отличается от всех аналогичных любопытным обстоятельством: одно

солнце единорог готов схватить (разинул на него пасть), а семь других уже

проглотил — они показаны у него внутри. Это не тот миф, который предпо-

лагается композициями с одним солнцем. Там зловредное чудовище (едино-

рог ли, дракон или лось) пожирает солнце, нанося этим ущерб людям, и некий

герой должен спасти человечество, вернув людям солнце. Это миф холодных

дождливых стран, ибо для них ясное теплое солнце — величайшее благо, без

которого беда.

А здесь иллюстрация к другому мифу, китайская версия которого пред-

ставлена повествованием о стрелке И. В мире некогда было 10 солнц, сыновей

матушки Си-хэ. Они должны были светить поочередно. Однако озорные сыно-

вья ослушались матушку Си-хэ и вышли на небо все вместе. Из-за этого страш-

ная жара стала мучить людей, засуха истомила поля, реки и озера кипели.

Спасителем явился стрелок И, который отстрелял лишние 9 солнц. Это, конеч-

но, миф, рожденный в жарких засушливых странах, возможно, в степи, где

главная беда — засуха, а главное благо — облака и дождь. Возможно, засуш-

ливой была не область происхождения мифа, а эпоха, время происхождения.

396

396 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Дело в том, что миф о множестве солнц широко распространен у народов Ки-

тая (мяо, чжуан, буи), Сибири (чукчей, алеутов), у североамериканских индей-

цев. Значит, это древний восточный миф.

Число солнц в разных версиях разное, стрелок у разных народов носит

разное имя, но ближе всех к шишкинскому изображению с единорогом версия

из северо-восточного Китая. Жене иньского божества Ди-ку часто снилось, что

она глотает солнце, и каждый раз после такого сна она рождала сына-солнце.

Всего у нее родилось 8 сыновей. Далее идет стереотипный рассказ о том, как

их отстреливают. С изображением эту версию сближает число солнц и мотив их

проглатывания (который здесь превращен в немотивированный сон).

В шишкинском изображении (и только в нем одном) лишние солнца по-

жрал единорог, оказавшийся, таким образом, благодетелем человечества. Это

более ранняя стадия мифа: на месте культурного героя-человека в мифе —•

зооморфное чудовище. Но в функции подателя влаги, защитника от засухи

единорог — случайная фигура, он обеспечивал плодородие самих людей. Вот

дракон — хозяин водоемов, а в Китае он связан с богом грома, ниспосылаю-

щим дождь. Его оппозиция засухе логична. Не был ли здесь основной фигурой

дракон, а единорог — лишь его случайным заместителем?

Тут пора припомнить, что почти на всех минусинских каменных изваяниях

с изображением дракона прорисованы четырехлучевые звезды, которые все-

ми единодушно трактуются как солярные знаки, символы солнца. Некоторое

недоумение вызывало то, что их на каждой стеле несколько или даже доволь-

но много. Теперь это разъясняется. На стелах с драконом изображен главный

подвиг дракона-благодетеля: устранение лишних солнц, спасение человече-

ства от всепожирающей жары. Взгляните на изваяния — в большинстве слу-

чаев одно из солнц находится спереди, перед самой пастью дракона. Пасть

разинута и готова схватить солнце. Разъясняется и необычный ракурс, в ко-

тором изображен дракон: он спускается к солнцу сверху, потому что это не-

бесный дракон. * *

Так что откуда бы ни прибыл трехглазый дракон, в миф со множеством

солнц он включен уже на востоке, и влияние Китая не исключается. И всё же

откуда он прибыл?

12. Циклоп и Шива. Греческое название дракона (а за ним и наше) произ-

водят от греческой глагольной основы «дерко-» (в некоторых грамматических

формах — «драко-»), что означает «глядеть», «смотреть», «зреть». Нив |рече-

ской мифологии, ни в греческих изображениях дракона (змея) это не находит

никаких объяснений. Но ведь почему-то получил у греков чудовищный змей

такое название! Когда-то, значит, отличался его прообраз особенно сильным

I XI. Дракон в узде 209

422

зрением. Этнограф Я. В. Чеснов, составивший сводку материалов об этой осо-

бенности дракона, ищет объяснений в метафорическом мышлении первобыт-

ных людей. Но, может быть, объяснение ближе и проще?

Как тут не вспомнить, что у минусинского дракона три глаза. Третьему гла-

зу, хочешь — не хочешь, надо отводить какую-то функцию дополнительного

зрения, сверхъестественного — ночного, или особо проницательного (напри-

мер, видит сквозь землю, а в Китае считали, что дракон различает листики тра-

вы в страшной дали), или необыкновенно бдительного (скажем, третий глаз

бодрствует, когда два другие спят).

Глаза у восточных драконов, как китаеведы давно заметили, какие-то не

китайские: круглые. Это возвращает в Грецию, но к другим греческим чудо-

вищам — циклопам. Само название «циклоп», или в раннем чтении «киклоп»,

буквально означает «круглоглаз» — от греч. «кикл-» (круг) и «оп(т)-» (глаз).

Циклопы, по Гомеру, — это дикие великаны, не знающие земледелия и орга-

низованного общества (рис. 146). Скотоводством (овцеводством) они, однако,

занимались, и это, может быть, говорит о том, что образ возник в те времена,

когда предки греков действительно пасли в степях скот и не очень преуспе-

вали в земледелии.

Один из циклопов пожрал спутников Одиссея, и Одиссей отомстил: рас-

каленным вертелом выколол уснувшему от вина великану единственный глаз.

Единственный! Одноглазыми описывает циклопов и Гесиод. Но всегда ли ци-

клопы мыслились одноглазыми? Ведь если бы искони отличительной чертой

циклопов было одноглазие, они бы именовались соответственно — монопа-

ми. Или, на худой конец, кривыми. А этого нет.

И вот оказывается, что на очень многих античных изображениях со-

хранилась другая традиция — циклопы изображаются не с одним глазом,

а с двумя и, что особенно примечательно, с тремя глазами. Циклопы, по

Гесиоду, были, подобно титанам и гигантам, детьми древнейшего властелина

мира Урана, бога неба, т. е. они старше олимпийских богов. Циклопы обита-

ли в Тартаре (подземном мире) и ведали погодой, а когда Зевс сражался со

своим отцом Кроном, сыном Урана, за власть над миром, циклопы помогли

ему — это они снабдили его громом, молнией и перунами. В этой версии Зевс

оказывается племянником циклопов и преемником их власти над погодой. Но

в древнейших рассказах, видимо, Крона не было, и Зевс, бог грома, выступал

сыном Урана, бога неба,т. е. братом циклопов. Из сказания о Гераклидах изве-

стен Зевс Трехглазый. В древнейшей цитадели Аргоса Ларисе почитался Зевс

Геркей («Дворовый»,«Домашний») стремя глазами. Античный автор Гелланик

сообщает о трехглазом Ураниде — видимо, имелся в виду Зевс. Как известно,

Зевс выступал и в образе быка (например, в похищении Европы). Павсаний

396

396 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Рис. 146. Античные изображения киклопа. Мраморная голова киклопа из туринского Музея

древностей и роспись на аттической эйнохейе (около 500 г. до н. э.) в Лувре:

Одиссей и его спутники крадутся к спящему Киклопу

I XI. Дракон в узде

425

(2, 24, 3) сообщает, что видел в Аргосе старый ксоан (стелу) с изображени-

ем Триопса — мифического героя, связанного с «возвращением Гераклидов»

(5, 3, 5), т. е. вторжением дорийцев. По крайней мере, по своему имени этот

герой трехглазый. Еще один греческий мифический герой, сын бога солнца

Гелиоса, носил имя Триопы.

Младшими братьями циклопов были гиганты и 100-главое чудовище Ти-

фон. У гигантов нижняя часть тел а была драконьей (змеиной) — как у Фу-си,

а у Тифона было 100 драконьих голов и вместо ног — змеи. Таким образом,

у древних греков была целая система важных мифологических образов, со-

стоявших в родстве друг с другом, обладавших, правда, порознь, чертами

дракона и, возможно, быка, а также тремя круглыми глазами. Похоже, что эти

родственные образы являются расслоением некоего очень древнего обра-

за, от которого сохранились эпитеты (ставшие названиями) «дракон» и «ки-

клоп», — образа, уходящего в почти непроглядную глубину.

Была ли то глубина грекоарийская? Очень вероятно. Ведь у ариев в Индии

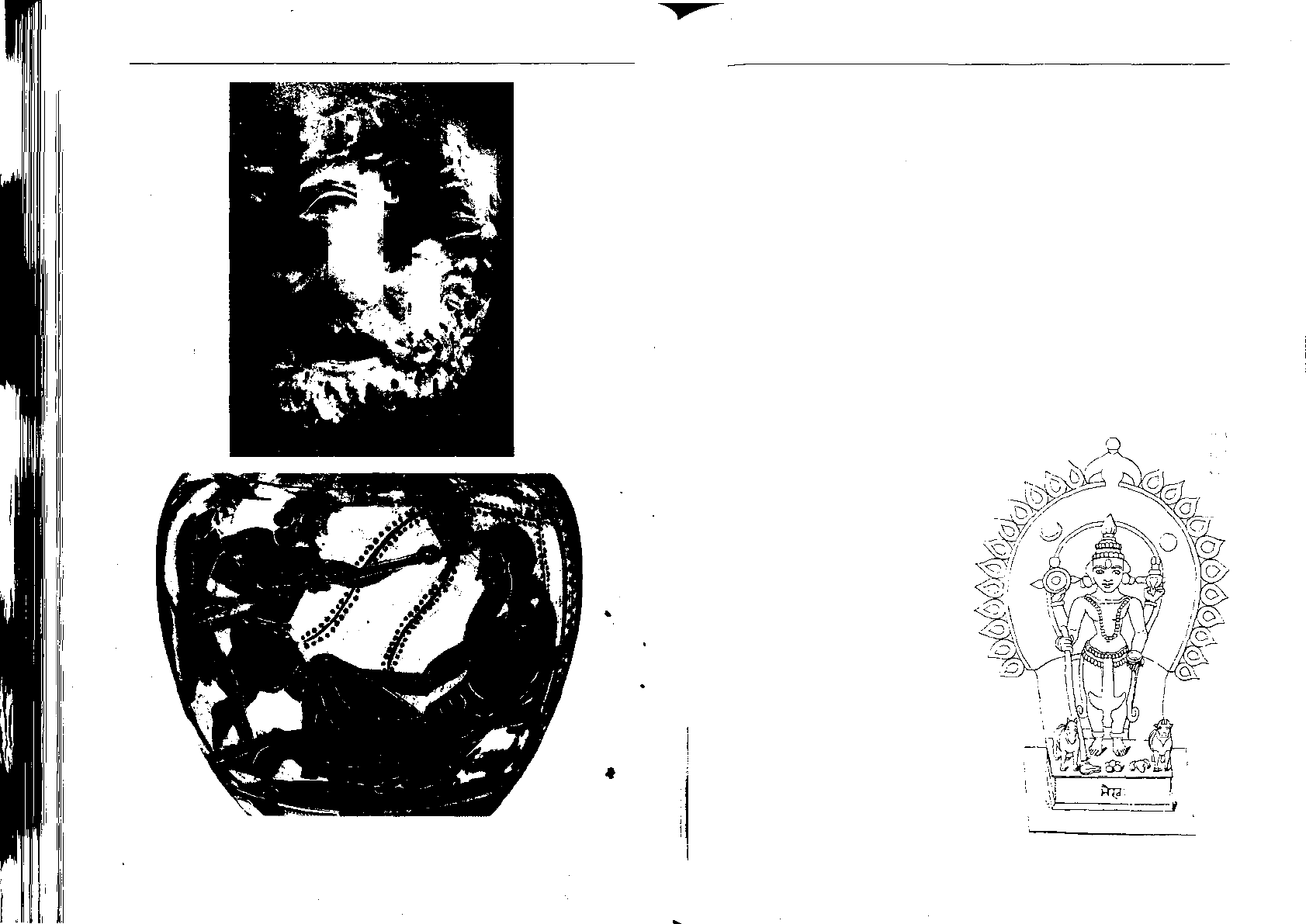

есть бог Рудра или Шива (рис. 147), эпитет которого — трилочана (трехгла-

зый). Считалось, что из третьего глаза Шивы исходит огонь, который когда-

нибудь спалит весь мир. Вообще

первобытные люди представляли

себе взгляд как бы ощупывающим

предмет, прикасающимся к нему.

Зрение приравнивали к осязанию.

Они полагали, что не только глаз

ощущает предмет, но и предмет дол-

жен ощущать глаз. При особенно

остром зрении предмет подвергает-

ся особенно сильному воздействию.

На этом основана вера в способ-

ность сглазить, в дурной глаз, в не-

обходимость укрывать некоторые

части тела и т. п. Магическая сила

третьего глаза предполагала, что он

не только видит далеко и насквозь,

но и испепеляет — из него исходит

огонь.

Один из атрибутов Шивы — мо-

гучий бык. Шива символизировался

также в виде мужского детородно-

го органа — лингама. Это был бог

Рис. 147. Трехглазый Шива