Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев

Подождите немного. Документ загружается.

360

360 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

380 X. Тропой единорога 191

382

сравнивали с более ранними каменными топорами таких же очертаний, но

тоже бронзового века. Третьи утверждали, что это вообще не топоры, а плуги

или рала, человечки изображают умирающего и воскресающего бога, а вся

сцена — какой-то миф, объясняющий возрождение плодородия. На это сто-

ронники трактовки инструментов как топоров возражали, что пахоты во

времена стел в Крыму еще не было, а главное — тягловая сила при оруди-

ях не показана (пятна рядом нельзя принимать за быков), а когда рисовали

действительно плуги, то она, как правило, изображалась. Формозов нашел

в этой сцене сходство с «танцующими человечками» на стелах и трактовал

ее как космогонический сюжет борьбы братьев-близнецов, схватки доброго

начала со злым. Объяснение Формозова долго казалось мне основательным

и достаточным.

Но недавно я случайно бросил взгляд на изображение симферопольской

плиты и оцепенел. Как я раньше этого не видел? В топорах, называемых «вы-

чурными» (их два), я узнал контуры скипетров: приподнятые ноздри, тяжелая

нижняя челюсть, два возвышения на лбу — ушей и выступа за ними («цап-

фы»). Боевых топоров-молотов с такими возвышениями нет.

Тогда я обратил внимание на рукоять. Во-первых, она совсем не коленча-

тая, как предполагалось, а подходит к навершию так, как если бы у него было

проушное отверстие, проух. А проуха-то нет! Закрепление на коленчатой ру-

кояти, в расщелине ее, маловероятно и без этого изображения: разница в тол-

щине передней и обушковой частей недостаточна для удобного, так сказать,

утопленного наложения расщепленных частей рукояти на обух — они высту-

пали бы по сторонам его. Во-вторых, место соединения изображено иначе,

чем у других топоров на той же плите: рукоять не входит в навершие, не наглу-

хо примыкает к нему, а соединяется с ним легким касанием, как бы непрочной

привязкой (в обоих случаях так). Значит, хоть навершие и поднято на рукояти

или древке, но не там его постоянное место, и, следовательно, это, собственно

говоря, и не навершие, а в навязанном на древко виде — не скипетр.

Но допустим, я ошибся: на плите изображены все-таки топоры, а не ски-

петры, и изложенные наблюдения к скипетрам не относятся. Рассмотрим ски-"

петры отдельно от симферопольской плиты.

Да откуда взялось, что это скипетры! Наваждение какое-то. Скипетр

предназначается для обозрения со всех сторон, а эти — довольно плоские. Да

и тема — голова животного — требует объемной передачи, так что уплощен-

ность, голове не свойственная, требует какого-то иного объяснения — скорее

всего, назначением изделия. Навершие скипетра должно прочно и постоянно

сидеть на рукояти, а здесь для этого нет приспособлений. Лучшим был бы про-

ух, и проушные отверстия делались в эту эпоху в топорах. Почему его здесь

нет? Порода камня слишком твердая? Но ведь детали контура изваяны в этом

камне, значит, и проух можно было сделать.

Итак, «скипетры» вообще не были рассчитаны на рукоять или древко.

В них нет ни проуха, ни специальной ложбины для навязывания. Их задняя

часть оставлена без полировки не потому, что была скрыта под обвязкой или

в расщелине древка, а потому, что должна была находиться в руке человека

и не участвовала в действиях, которые требовали полировки. Полировка мог-

ла ведь иметь не только эстетическое, но и техническое назначение — если

предметом проводили какие-то операции, требовавшие гладкого скольжения,

введения, просовывания.

Выступ сверху «для навязывания» («цапфа») никакому навязыванию

служить не мог; он полированный, ремни с него соскальзывали бы.

Вокруг шершавая поверхность, а он полирован — в Терекли-Мектебе, и в

Касимче, и в Суворове. Зачем же его так выделяли полировкой? Необходимый

вывод: это не приспособление для технических целей (навязывания), а содер-

жательная деталь самого изображения. Но выступ, находящийся на лбу за уша-

ми, может иметь только одно истолкование: это рог. Он один. Значит ли это, что

нужно вернуться к отвергнутому определению кого-то из румынских археоло-

гов: носорог? Вряд ли. У носорога ведь рог на носу, а не на лбу...

7. Реализация монстра. Тут пора остановиться и призадуматься: а с ка-

кой стати все поиски ограничивались кругом животных, реальных для нас?

Это просто недостаток понимания чуждой нам культуры, перенос на нее при-

вычных нам мерок и представлений. Любой средневековый «Бестиарий» или

античный «Физиолог» заполнен в значительной части описаниями совершен-

но сказочных существ — химер и монстров, всяких там керубов и серафов, та-

рандров, кентавров, пегасов, керберов, драконов, трехглавых змеев. Почетное

место среди них занимает Единорог, греч. монокерос, латинск. уникорн, нем.

айнгорн, древнерусск. инрог.

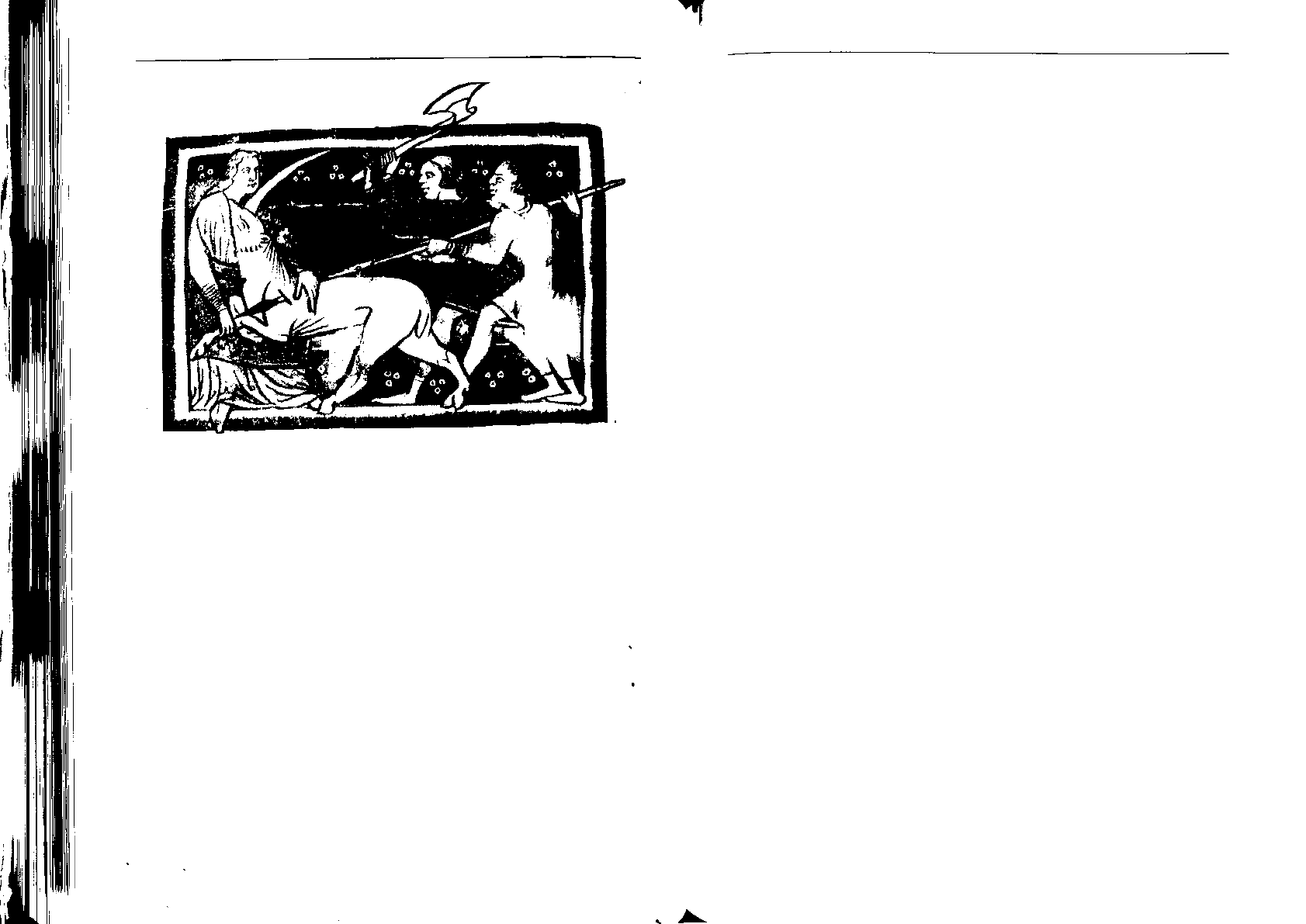

Это животное представлено в фольклоре прежде всего индоевропейских

народов и изображалось у них как раз в виде коня с большим рогом на лбу

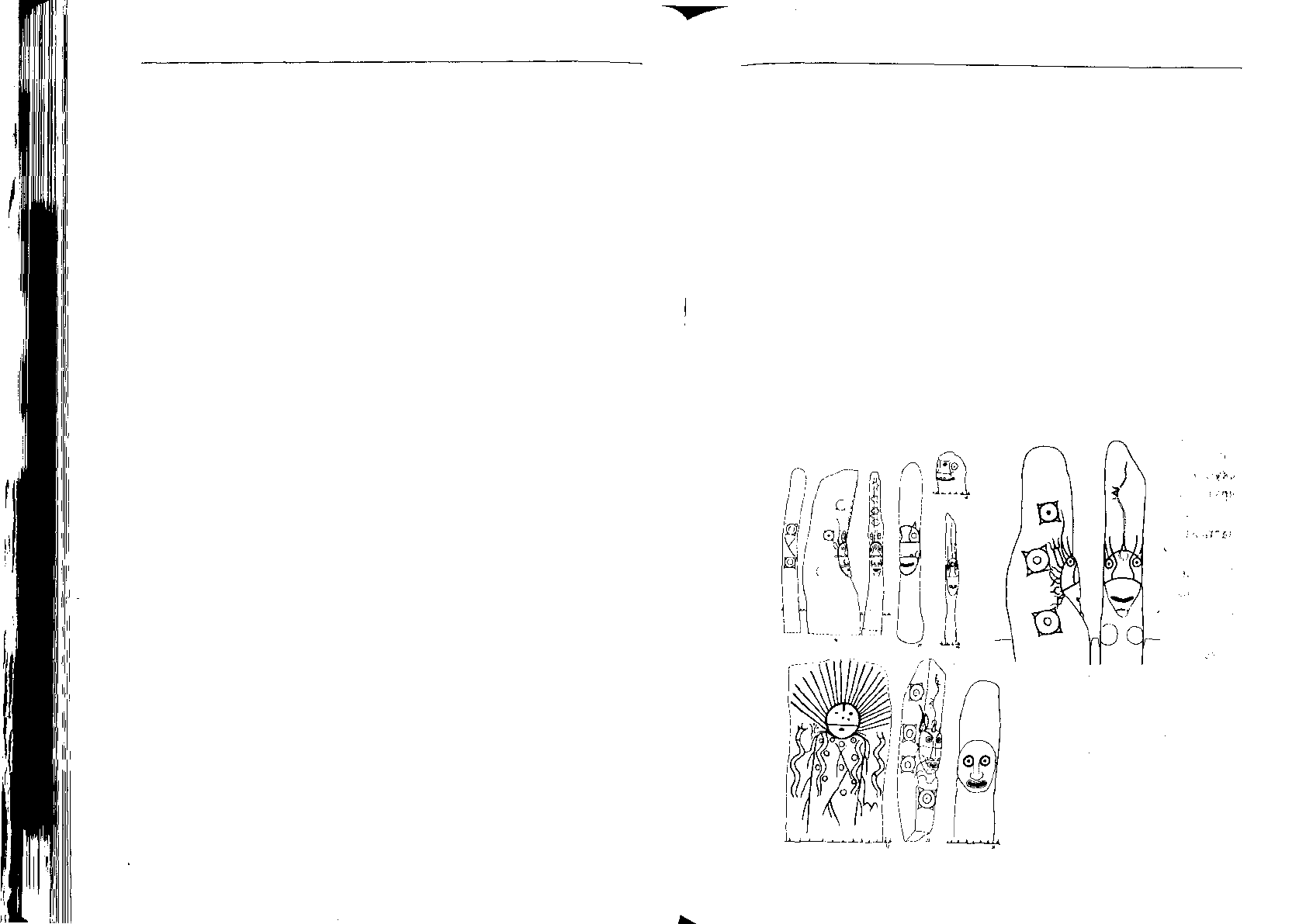

(рис. 1J5). Так что на интересующих нас предметах изображен в известной

мере все-таки конь, но рогатый конь.

Правда, в Древней Индии, в доарийской культуре Хараппы, рисовали

быка с одним рогом, но это либо не то животное, либо местное подражание

ариям. Обычно пишут, что в Библии, в Ветхом Завете есть единорог, а евреи —

н

е индоевропейцы, но на деле единорога в Библии не было. Словом «моноке-

рос» (единорог) греческие переводчики перевели древнееврейское «реэм»,

а по-еврейски это просто «лютый зверь», без спецификации. Видимо, евреи

360

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

380 X. Тропой единорога

385

Рис. 135. Средневековое изображение Единорога.

Бестиарий, конец XII в., Англия, ГПБ, Лат. Q, v. V.I; В. Л. Рабинович, 1991

единорога не знали, а на место их неопределенного «лютого зверя» перевод-

чиками был подставлен хорошо известный грекам единорог. В средневековую

арабскую литературу образ единорога проник явно с греческой ученостью.

Древние ученые — греческие (Ктесий, Аристотель) и римские (Плиний Стар-

ший) — считали единорога животным, реально существующим то ли в Индии,

то ли в Африке. Судя по их описаниям, в их образе единорога слились све-

дения о сказочном звере и о реальном носороге. Но единорог был реально-

стью и для тех, кто о носороге слыхом не слыхивал. Они свято верили, что он

существует.

В русских азбуковниках XVI-XVII вв. о единороге сообщали такие

сведения:

«...зверь подобен есть коню, страшен и непобедим, промеж ушию имат

рог велик, тело его медяно, в розе (т. е. в роге. — Л. К.) имат всю силу.

И внегда гоним, взбегнет на высоту и ввергнет себя долу... Подружия себе

не имат, живет 532 лета. И егда скидает свой рог вскрай моря и от него воз-

растает червь, а от того бывает зверь единорог. А старый зверь без fora

бывает не силен, сиротеет и умирает».

Таким образом, зверь этот размножается,так сказать, вегетативно, а орга-

ном размножения является рог. Непобедимость этого зверя побуждала давать

его имя огнестрельным орудиям: в Ленинградском Артиллерийском музее

хранится пищаль «Инрог» с изображением этого зверя, отлитая в 1577 г. Ан-

дреем Чеховым.

В царских канцеляриях России мы находим записи о покупках рога еди-

норога. Он шел на изготовление — надо же! — царских скипетров. Ценился

страшно дорого: за один рог было уплачено 200 тысяч золотых. При взятии

Москвы поляки захватили царский скипетр из цельного рога единорога, усы-

панный яхонтами. Теперь-то мы знаем, что под видом рога единорога прода-

вался клык кита-нарвала, но в средние века «рог», находимый «вскрай моря»,

с нарвалом не ассоциировали.

Далеко на востоке с единорогом, оказывается, были хорошо знакомы ки-

тайцы, и с весьма давней поры: о нем рассказывают китайские записи эпохи

Хань, двухтысячелетней давности. Здесь это желтый зверь Цзи-лин (вспом-

ним русское: «тело его медяно»), У него были тело оленя, копыта коня, бычий

хвост и морда волка. Питался он травой, а его рог приравнивался к детород-

ному органу. Другой китайский вариант этого зверя — Летающий Желтый

Конь, рожденный землей и живущий тысячу лет. У него крылья, а на спине (то

есть позади ушей), как на наших скипетрах, рог. Этот зверь относит умерше-

го императора Поднебесной к бессмертию. В Китае память об этом животном

сохранилась в Маске единорога и в священном Танце единорога. Из Китая

распространилось поверье, что рог единорога, если его истолочь и прини-

мать внутрь, способствует размножению. На юге Азии и в Африке это привело

к столь яростной охоте за носорогами ради добычи рога, что эти животные

были почти полностью истреблены.

Само название Цзи-лин — не китайское, а заимствованное китайцами у ин-

доевропейцев. Ведь в древности население Сибирских степей было пришлым

из Европы. В знаменитых шишкинских писаницах на скалах Верхней Лены есть

изображение единорога, заглатывающего круг, видимо. Солнце (илл. 47).

Один из индоевропейских народов, условно называемый тохарами, за-

свидетельствован письменностью раннего средневековья в Синьцзяне. «Цзи-

лин» звучит близко к тохарскому слову, означающему «небесный». Пред-

ставление о Коне-Предке, которому требовались жертвоприношения перед

охотой или войной, — тоже не исконно китайское: коня китайцы заимство-

вали у ранних индоевропейцев, проживавших в степях по соседству с Ки-

таем. В Китае культы, заимствованные у индоевропейцев, сохранились, как

это обычно бывает, лучше, чем у самих индоевропейцев, потому что в чуждой

среде идеи и образы хуже связаны с другими компонентами культуры, чем

Дома, и, попав в изоляцию, консервируются, меньше развиваются. Вдобавок

Для китайской культуры на протяжении долгих веков вообще характерна была

360

360 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

консервативность. В образе единорога, как он предстает у китайцев, слились

культовые представления о коне и олене. Оба культа, как мы видели, архео-

логически засвидетельствованы у ранних индоевропейцев в степях. Слияние

этих культов отразилось в Пазырыкских курганах скифского времени на Ал-

тае, где лошади погребены в масках с оленьими рогами. Это какое-то подобие

единорога, относящего восточных властелинов к бессмертию.

Древнейшие письменные сведения о единороге происходят из индоарий-

ской Атхарваведы (начало I тыс. до н. э.). Там первочеловек Ману, спасаясь от

всемирного потопа, привязывает корабль-ковчег к рогу единорога. Единорог

символизировал спасение и возрождение жизни.

Теперь миф о единороге одним рывком углубился в Европе на три тысячи

лет. Единорог стал археологической реальностью. Из страшной глубины ве-

ков вынырнул к нам этот зверь в песках Терекли-Мектеба, чтобы пролить свет

на индоевропейское прошлое. Тропой единорога мы вышли к истокам индо-

европейской религии.

8. Укрощение единорога. Фольклор европейских народов донес до нас

осколки древних мифов, и проникновение в их смутные идеи — наша един-

ственная надежда понять смысл каменных изваяний IV тыс. По всей Европе

распространено было поверье, что единорог размножается без плотского со-

единения, живет без «подружия» и превыше всего ценит чистоту — укротить

единорога может только целомудренная дева. Заметим: не девочка-дитя (как

Алиса у Кэролла), а созревшая дева (поэтому в христианской символике еди-

норог связан с девой Марией). В сочетании с поверьем о детородном назна-

чении рога это навевает мысль, что единорог — из тех страшилищ, что были

сопряжены у первобытных людей с обрядом инициации, которым отмечался

переход из детства в брачный возраст. «Боги инициации»...

Здесь я должен буду бросить свет на некоторые вопросы, которые с чи-

таются щекотливыми. Вспоминаю, как однажды деликатный А. А. Иесеен за-^

пнулся на заседании перед описанием весьма откровенной древней сцены.

Он мялся, краснел, бледнел и не находил слов. «Здесь изображено... э-э....

как бы это сказать...» Тут раздался властный голос проф. А. А. Передольской,

видной античницы: «Ну, Александр Александрович, здесь же не Институт бла-

городных девиц. Скажите прямо...» И она назвала вещи своими именами. От-

чет-ли-во. По скла-дам. Действительно, намеки лишь нагнетают скабрезность.

Мне никак не избежать этого поворота сюжета: в древности вопросы де#

топроизводства занимали огромное место в жизни и в культе. Как раз табу,

запреты называния действий и органов, связанных с детопроизводством, есть

наследие далекого прошлого: эти вещи считались столь сакральными, столь

380 X. Тропой единорога 193

386

исполненными сверхъестественных сил, что само называние их могло нане-

сти вред людям. Отсюда же и матерная брань. В этой сфере существовало

много ДИКИХ обычаев, представляющихся современному человеку унизитель-

ными и вредными, но без их изучения не понять многое в нашем культурном

наследии.

В инициациях у многих народов производились обряды «вскрывания»,

«открывания» детородных органов для половой жизни: мужчинам делали

обрезание (сохранилось до исторического времени у египтян, иудеев и му-

сульман), женщинам — дефлорацию, то есть лишение девственности специ-

альным орудием (обычай сохранился у многих народов Африки). Считалось,

что без этого первое сношение смертельно опасно для мужа, и только жрецы

могут провести эту операцию с помощью сверхъестественных сил — в нашем

случае привлекая свирепое чудовище с его магическим рогом. Почему этот

монстр получил у индоевропейцев облик слегка видоизмененного коня —

вопрос особый, связанный с ролью коня в культах плодородия и загробного

мира, где души людей пребывают после смерти и до нового рождения. В из-

вестной мере, вероятно, это представление связано с верой в Коня-Предка.

Каменные «скипетры» — это и есть воплощенные в камне древние

страшилища инициации, а проще — орудия дефлорации. В глубоком прош-

лом укрощение единорога девой заключалось в том, что дева принимала его

в себя. Она ублаготворяла его своей чистотой и насыщала невинной кровью,

а он даровал ей способность быть женой и продолжать человеческий род —

реализовать бессмертие.

В погребениях «скипетры» символизировали ранг жрецов или старейшин,

имевших право производить дефлорацию. Теперь мы понимаем, сколь глубо-

ко в первобытное прошлое уходит традиция, стоящая за феодальным Правом

первой ночи (jus primae noctis). Так что в известной мере все же скипетры!

Подтверждением гипотезы о назначении предметов служит одна осо-

бенность находки в Суворове. Там в могиле лежали мужчина и женщина. Ски-

петр был обнаружен при скелете мужчины. Предмет лежал не там, где обычно

лежат топоры и булавы — не на груди или у плеча, а на тазовых костях. На

месте детородного органа.

Теперь проясняется и странное обилие «скипетров» в руинах трипольских

и

других земледельческих поселений. Оно непонятно, если «скипетры» это

прежде всего знаки власти степных патриархов. Но обозначение статуса

н

е первичная их функция, а вторичная. Первичная же — ритуальная, а риту-

альные инструменты вполне могли применяться у земледельцев и храниться

в

поселках. Заброшенный виду них (поломки, утрата связей) по сравнению

с

вещами из погребений просто потому, что такова уж специфика вещей из

266

194 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

оставленных поселении: там почти всегда остаются только мусор да утерян-

ные вещи, остальное забрали хозяева либо победившие их враги.

А как же быть со скипетрами русских царей из «рога единорога»? Думаю,

что вряд ли нить символизации власти дотянулась сюда от дунайских и степ-

ных «скипетров» через пять-шесть тысячелетий. Скорее, царский скипетр

стремились изготовить из рога единорога любой ценой, потому что, согласно

поверью, рог этот имел свойство очищать воду от яда, а значит, мог оберегать

царя.

В силу свирепости и сопряженности с чистотой единорог фигурировал

в геральдике многих династий. У российской был в гербе великих князей —

внуков царя, у шотландской (Стюартов) охранял королевскую корону от по-

сягательств английского Льва. Затем с объединением Англии и Шотландии во-

шел в герб Великобритании. Там, взметнувшись на дыбы, застыли по сторонам

короны английский Лев и шотландский Единорог. Но в детской песенке, ис-

пользованной Кэроллом, они все еще сражаются друг с другом...

Когда первый президент Танзании Ньерере, посетив Британию, осмотрел

древний Стоунхендж — огромное мегалитическое сооружение, он спросил,

нельзя ли перенести это сооружение в Африку. На вопрос «Зачем?» ответил:

«Чтобы африканцы увидели, что когда-то и европейцы были дикарями». Всё-

таки лестница истории ведет вверх, и ведет туда всех, а сюрпризы из прошло-

го, вроде каменных скипетров, — это напоминания обогнавшим других, чтобы

не зазнавались.

XI. Дракон в узде

Ланцелот. Против дракона никто и не пробует выступить?

Он совершенно обнаглел?

Шарлемань. Нет, что вы! Он так добр!

Ланцелот. Добр?

Е. Шварц. Дракон. Действие первое.

1. Пришельцы, увековеченные в камне. На нем скафандр с трехрогой

антенной и поперечными полосами, и такие же полосы прочерчены по телу,

как парашютные лямки, а сам он будто выглядывает из-за края пустоты. Та-

ким он высечен на камне, пришелец из космоса по всем статьям. «Антропо-

морфное изображение на широкой грани песчаника... в ограде тагарского

кургана», — записано в научном каталоге. Курган находится у Аскызского

племсовхоза на р. Камыште в бассейне Верхнего Енисея. Тагарская культу-

ра — это сибирская разновидность скифской, то есть относится к I тыс. до

н. э. А камень взят в ограду кургана уже с готовым изображением (рука ухо-

дит за край, который обломан еще до установки), значит, камень древнее кур-

гана. Но Тунгусский метеорит падёт через тысячи лет. Когда же прилетали на

землю енисейские инопланетяне?

Это изображение не одиноко. Целая серия подобных (есть и с двурогой

антенной, как у телевизора) распространена в Минусинских степях, и сход-

ство с современными скафандрами и антеннами не раз делало их аргумента-

ми в пользу древнего посещения Земли представителями неземных цивилиза-

ций. Хотя почему, собственно, пришельцы должны были иметь почти земной

облик (о двух ногах и о двух руках), почему их техника должна была повторять

земные формы и притом сугубо современные, кратковременного значения?

Археология разочаровывает охотников за следами пришельцев. Ее романтика

все же более реалистична. Эти изображения имеют земные связи, и объясне-

ние их — в истории земной культуры. Впрочем, не всегда местной. Это дей-

ствительно пришельцы. Откуда — другой вопрос.

Великая полоса степей ровной гладью простирается от Дуная до Енисея.

На востоке, в Сибири, она оканчивается Минусинской котловиной, которая от-

стоит от Причерноморья на 4-5 тысяч километров. Самолетом это 4-5 часов

396

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

пути, поездом — 4-5 дней, а в старину добирались лошадьми несколько меся-

цев. Так ехали экспедиции первых российских академиков, посланцев Петра,

поначалу в значительной части немцев. Среди них был Д. Г. Мессершмидт. Он

первым описал и одну из достопримечательностей Минусинской степи — ка-

менных идолов, еще более загадочных, чем причерноморские каменные бабы.

В причерноморских, по крайней мере, можно было распознать людей (или бо-

гов, но в образе людей). А эти...

По большей части своей формой эти каменные истуканы — изогнутые

саблевидные столбы — человеческую фигуру и не напоминали. Лицо, или,

скорее, морда, у них находилось не сверху, а в середине столба. Вместо носа

располагались поперечные полосы, а над ними таращились три круглых глаза,

еще выше виднелись два или три рога. Такое привидеться может лишь в ноч-

ном кошмаре. Но были и обычные каменные бабы — такие, как в Причерно-

морье и в степях Казахстана.

В начале XIX в. в Минусинской степи ученым было известно лишь менее

десятка каменных баб, но и к концу века число их не превышало двух дюжин.

Исследователи мало отходили от дорог в неизведанную местность, и в основ-

ном каменные бабы оставались вне поля их зрения.

Лишь в XX в. началось широкое ознакомление научного мира с сибир-

скими каменными бабами. Многие были свезены в Минусинский музей, два

десятка — в Абаканский, где они образуют целую аллею. Всего их сейчас из-

вестно около 250.

По свидетельству Мессершмидта, местное население, хакасы, весьма по-

читали эти статуи, поклонялись им и приносили им жертвы. Так, он сообща-

ет об одной из них, Куртуяк-таш («Каменной старухе»): «Каждый из них три

раза ездил вокруг нее и по совершению церемонии клал у подножия под траву

часть своего провианта, чтобы статуя могла питаться сообразно своему ап-

петиту». И позже путешественники отмечали, что к той же каменной старухе

приходили на поклон местные жители, «обливали ее молоком или айранрм,

а выпуклое, грубо изваянное лицо с большим ртом обмазывали салом или сме-

таной с таким усердием, что рот ненасытной старухи почернел от толстого

слоя разных веществ». Что давние времена! Еще лет 40 назад во двор Мину-

синского музея, где теперь стоит Куртуяк-таш, приходили по ночам старики-

хакасы и мазали статуе рот водкой и жиром.

Но это не хакасские статуи: даже в хакасским фольклоре эти статуи,

«коже», фигурируют именно как каменные истуканы (окаменевшие жеЛци-

ны), а не духи, боги или что-либо подобное. А хакасы живут в Хакасии не ме-

нее тысячи лет. И еще одно соображение того же плана. Сто лет назад ис-

следователи считали этих каменных баб намогильными камнями. Но так как

I XI. Дракон в узде

393

старинные китайские рукописи, рассказывая о хакасах, не говорили об обы-

чае воздвигать намогильные камни, то, стало быть, надо относить их к пред-

шествующему населению.

Один из исследователей говорил, что «под рельефными изображениями

правильные раскопки должны обнаружить следы могильной ямы». Но «пра-

вильные раскопки» не обнаружили ничего подобного. Зато «рельефные изо-

бражения» оказались в самих могилах! Но изображения не любого облика и в

очень специфической позиции.

Те идолы, которые похожи на половецких каменных баб Причерноморья

(с сосудом в руках), оказались, конечно, того же позднего происхождения: это

были идолы тюрков раннего средневековья. В первой половине XX в. двум моло-

дым ученым удалось отделить их от остальной массы, и к середине века Л. А. Ев-

тюхова составила сводку таких каменных изваяний. В Южной Сибири и Монго-

лии их оказалось более 90, в том числе много в Минусинской котловине. Таких

никогда не было, да и не могло быть в могилах: они появились попросту позже.

А вот те, несуразные и загадочные (рис. 136), нередко оказывались

в курганах раннего железного века, т. е. скифского времени. К этой эпохе

Рис. 136. Загадочные минусинские изображения с личинами (по Э. В. Вадецкой)

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

их и относил еще в середине XX в. А. П. Окладников, впоследствии академик.

Он ссылался на археологические находки, относимые к началу новой эры, —

бронзовые трехрогие изображения, вероятно, шаманов — почти такие же, как

на каменных изваяниях. Несмотря на это сходство, его мнение не нашло под-

держки, и академик сам от него отказался.

Решающим явилось

опубликованное в 1929 г.

исследование двух моло-

дых тогда археологов —

тех самых, что отделили

средневековые статуи.

Это были М. П. Грязнов и

Е. Р. Шнейдер, оба учени-

ки 0. А. Теплоухова, тра-

XI. Дракон в узде

395

Культура

Даты

лугавская X-VIII вв.

карасукская

XIII—Xi вв.

андроновские

XVI—XIV вв.

(XIX—XVI?)

окуневская

XVIII-XVI вв.

афанасьевская

(Минусинские степи)

втор. пол. Ill тыс. до н. э.

афанасьевская(Алтай) сер. IV—111 тыс. до н. э.

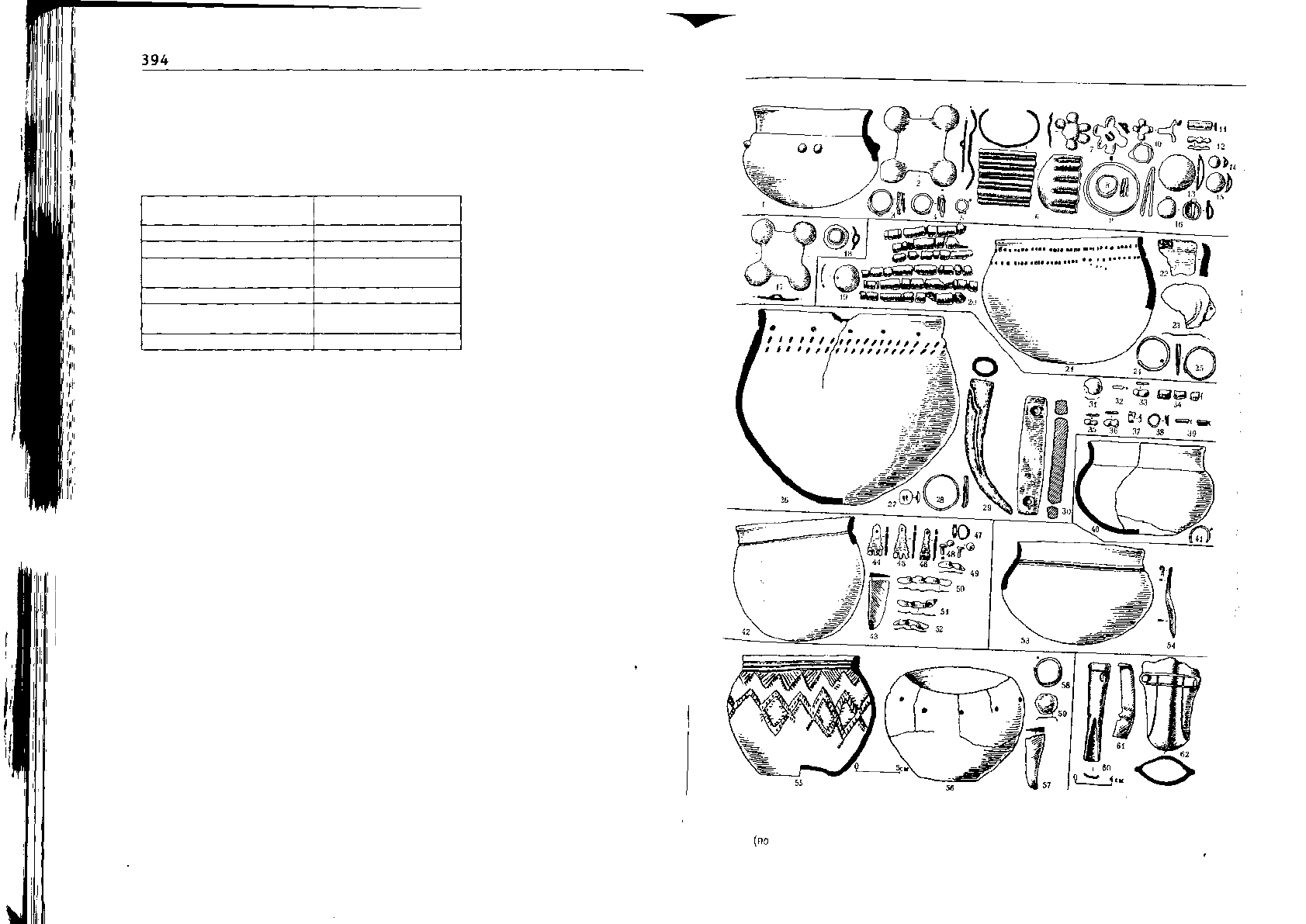

Рис. 137. Хронологическая схема бронзового века

Южной Сибири

гически погибшего в годы

необоснованных репрес-

сий. Теплоухов был, так сказать, сибирским Городцовым: в 1920-е гг. он создал

для минусинских курганных погребений бронзового века такую же хроноло-

гическую схему, как Городцов на Донце: выделил три культуры — афанасьев-

скую, андроновскую и карасукскую (рис. 137). Культуры эти тоже датировал

приблизительно II тыс. до н. э.

Грязнов и Шнейдер собрали по литературе и в самих степях 64 изваяния,

часть из них отнесли к раннему средневековью (таких тогда набралось 9, это поз-

же их список увеличила Евтюхова), а остальные 55 признали более древними.'

Молодые археологи установили, что эти идолы действительно часто находятся

в курганах скифского времени (так называемых тагарских) и в более поздних, но

всегда только как строительный материал, то есть во вторичном использовании,

и это подтверждено всеми последующими раскопками. Статуи эти стоят столбами

в оградках, вкопаны на углах квадратных курганов, иногда вниз головой или ле-

жатлицом к земле, словом, как попало. Вывод напрашивался сам собой: изваяния

древнее этих могил раннего железного века. Но исследователи сочли, что нена-

много древнее: для столь искусного ваяния, полагали они, нужен металлический

резец, значит, это самый конец бронзового века, когда уже была высококаче-

ственная бронза. К тому же в могилах третьей культуры бронзового века — ка-

расукской — изваяний во вторичном использовании нет. И авторы отнесли свои

55 изваяний к карасукской культуре. Этот результат был признан всеми благодаря

ясности, логичности и наглядности аргументов. Он хорошо вписывался в пред-

ставления о карасукской культуре, которая была известна своим экспрессивно-

реалистическим искусством, провозвестником скифского (рис. 138).

Рис. 138. Карасукская культура: керамика и другой инвентарь погребений

данным н

-

л

- Членовой, 1972, табл. 17: раскопки С. А. Теплоухова, В. П. Левашовой

А. Н. Липского в Окуневом улусе, Уйбате и др. местах Минусинской степи)

396

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Сразу после войны, в 1945 г., в Абакане была раскопана могила, более

древняя, чем карасукская, и московский археолог профессор Сергей Владими-

рович Киселев, копавший в Сибири, опубликовал о ней заметку в газете «Ха-

касская правда». Он отнес могилу к началу андроновской культуры, второй

в триаде. Могила была примечательна тем, что в ней оказались две костяные

пластинки, изображавшие человеческую голову с распущенными волосами.

Изображенные люди очень похожи на некоторые каменные изваяния, в част-

ности на «Кыс-таш» («каменную девушку»), найденную при устье р. Еси, и на

ту самую «Куртаяк-таш», которая уже издавна находится во дворе Минусин-

ского музея. Прочтя эту заметку, ленинградский археолог Михаил Петрович

Грязнов, к тому времени профессор, пересмотрел свои хронологические опре-

деления. В статье 1950 г. он опустил все минусинские изваяния бронзового

века еще на ступеньку ниже, отнеся их все к андроновской культуре. Это было

странно, потому что реалистическое искусство в андроновской культуре было

вовсе неизвестно и, по-видимому, было ей чуждо. Андроновская керамика

богато орнаментирована, но исключительно геометрическими узорами — на

сосудах повторяются меандры, метопы, свастики. Человеческих изображе-

ний или животных нет (рис. 139). Археологи не приняли поправки Грязнова

и по-прежнему придерживались его первой датировки. Киселев же в своей

«Древней истории Сибири» (1951) признал, что абаканские находки требуют

перевести каменных идолов на ступень ниже, но не всех, а только похожих —

с распущенными волосами. Остальные должны остаться карасукскими.

Так продолжалось до 1960-х гг. В 1961 г. местный абаканский музейный

работник А. Н. Липский опубликовал сообщение о раскопанных в Хакасии двух

могильниках — Тас-Хаза и Камышта. В обоих покойники лежали в каменных

ящиках, для стенок которых были употреблены плиты с личинами — каменные

I

XI. Дракон в узде

397

Avwwwwwv \м,\

3 LJ.V^'''Л г,г

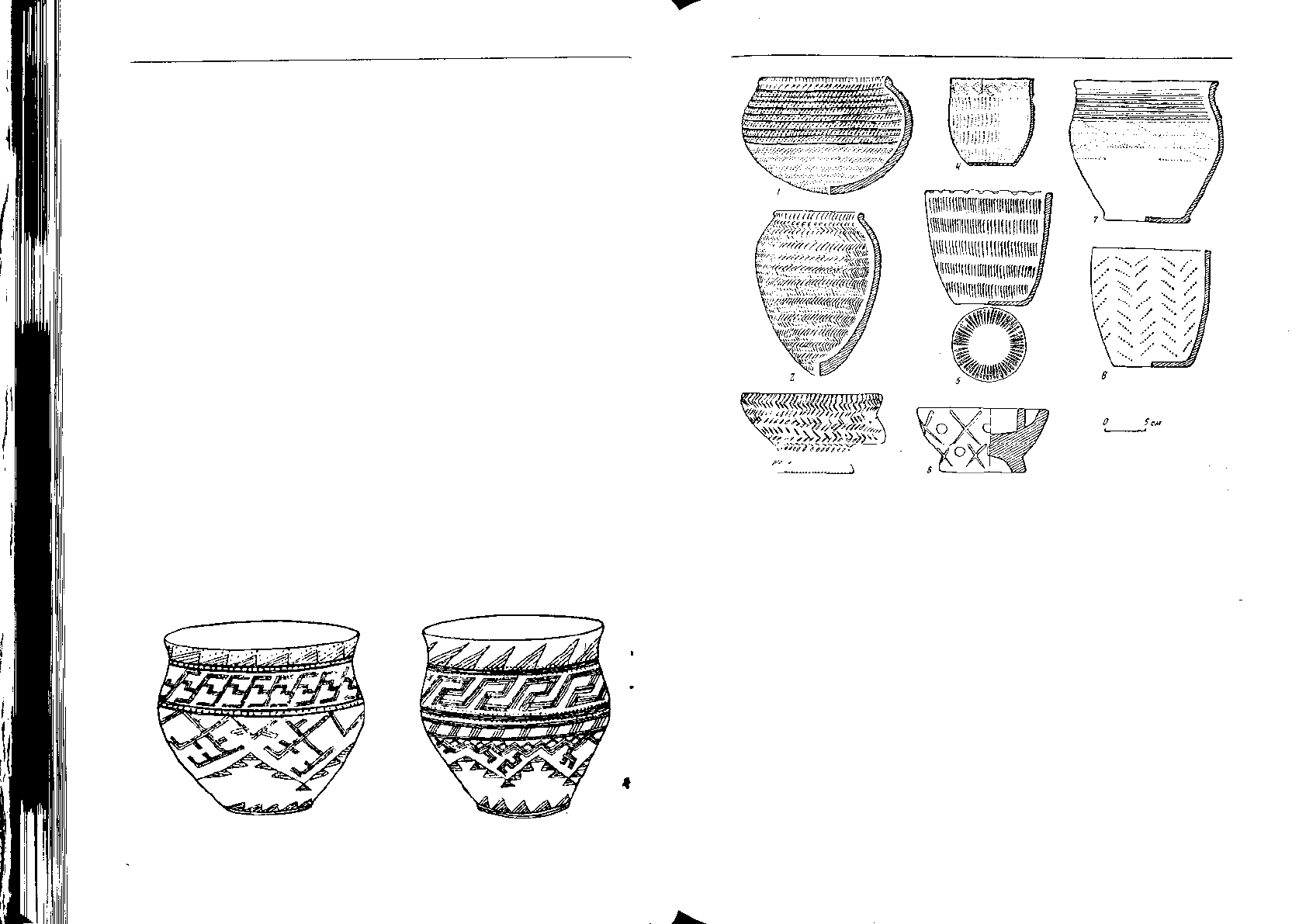

Рис. 139. Андроновская культура, керамика из Орак и Усть-Ерба у г. Абакана

(по Киселеву, 1949)

Рис. 140. Окуневская культура, керамика из Черновой IV и Черновой VIII

(по книге Э. Б. Вадецкой, Н. В. Леонтьева и Г. А. Максименкова, 1980)

изваяния, когда-то стоявшие самостоятельно. Инвентарь этих могильников

Липский отнес к афанасьевской культуре — первой в Минусинском бронзовом

веке, а изваяния признал афанасьевскими или даже еще более древними. Ему

не поверили: провинциал и фантазер. Что ж, оба греха за Липским водились.

Но именно в 1960-е гг. ученик Грязнова Глеб Алексеевич Максименков

установил, что трехчастная схема слишком проста для минусинского бронзо-

вого века, материал в нее не укладывается. Между первой и второй культура-

ми (между афанасьевской и андроновской) Максименков поместил еще одну

культуру — он назвал ее окуневской (рис. 140). Это была счастливая идея

Максименкова, его основное достижение в археологии.

Я хорошо помню Глеба. Он учился в Ленинградском университет на два

курса младше меня, вместе с Игорем Хлопиным. Они дружили, а сокурсники

звали их «лордами» — оба происходили из семей научной знати: Игорь был

внуком выдающегося химика академика Хлопина (чьим именем названы улица

и институт), Глеб — сыном профессора Военно-медицинской академии. По-

чему эта кличка прилипла к ним, не знаю. Оба не были такими уж зазнайками

396

396 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Рис. 141. Афанасьевская культура.

Планы могил и керамика из могильников Афанасьева гора и Сыда

и уж во всяком случае не чурались черной работы. Глеб давно уже умер докто-

ром наук, автором ряда работ, но в археологию он вошел навсегда как тот, кто

выделил окуневскую культуру. Теперь стало ясно, что к ней-то относились как

абаканские находки 1945 г., так и находки Липского.

Соединение этих находок в одной культуре сразу породило противо-

речие. С одной стороны, костяные пластинки с изображениями голов людей,

находясь в инвентаре окуневских могил, говорят о принадлежности похожих

изваяний окуневской культуре. С другой стороны, употребление каменных

плит с личинами в качестве строительного материала для окуневских погре-

бальных ящиков говорит о том, что изваяния древнее окуневской культуры.

Значит, напрашивается время афанасьевской культуры. Это курганная

культура, первая в периодизации Теплоухова — Киселева — Грязнова, очень

похожая на ямную культуру. Черепа покойников были такими же — европей-

ского типа, не монголоидными. Украшения изредка делались из меди, но ору-

дия были каменными (рис. 141).

Таким образом, легко сбежав по лестнице истории вниз в поисках ме-

ста для изваяний, мы остановились на окуневской ступеньке в некотором

I

XI. Дракон в узде 199

398

недоумении. Выход, казалось бы, может быть только один — признать, что

изваяния разнородны и разные их группы относятся к разным культурам. То

есть, что в этом был прав Киселев, только последовательность его групп была

неверна: большей частью каменные изваяния (изображающие страшилищ) не

позже, а древнее тех, что изображают людей с распущенными волосами. Но

действительно ли изваяния разнородны? И нет ли другого выхода — в предпо-

ложении, что те люди, которые ваяли статуи, сами же их портили и использо-

вали как стройматериал для сооружения могил?

2. «Зверинообразный убор» или «бычья рогатость»? Тогда же,

в 1960-е гг., минусинскими изваяниями занялась жена Максименкова, тоже

археолог, Эльга Борисовна Вадецкая. Это стало темой ее кандидатской дис-

сертации, которая, была успешно защищена в 1965 г. (позже она стала док-

тором наук). Вскоре вышла ее популярная книжка «Древние идолы Енисея»,

в 1980 г. — обобщающее исследование «Изваяния окуневской культуры»

(фактически полностью опубликованная диссертация), а в 1986 г. — моно-

графия о первобытных культурах Минусинских степей.

Заслугой Вадецкой является обширный сбор материала и детальная клас-

сификация. Исследовательница учла около 200 изваяний, более древних, чем

железный век, а для классификации использовала только достаточно хорошо

сохранившиеся экземпляры — их набралось 126 со 136 личинами. Вадецкая

классифицировала именно личины, которые она считает изображениями че-

ловеческого лица, а сами изваяния называет стелами, хотя и сознает услов-

ность этого названия (некоторые изваяния — не стелы, а просто плиты или

куски камня с личинами).

Вадецкая выделила в материале три группы. Не разбила материал на три

группы, а именно выделила их в нем, потому что в группы вошел не весь клас-

сифицируемый материал, а только те стелы, которыми представлены типы,

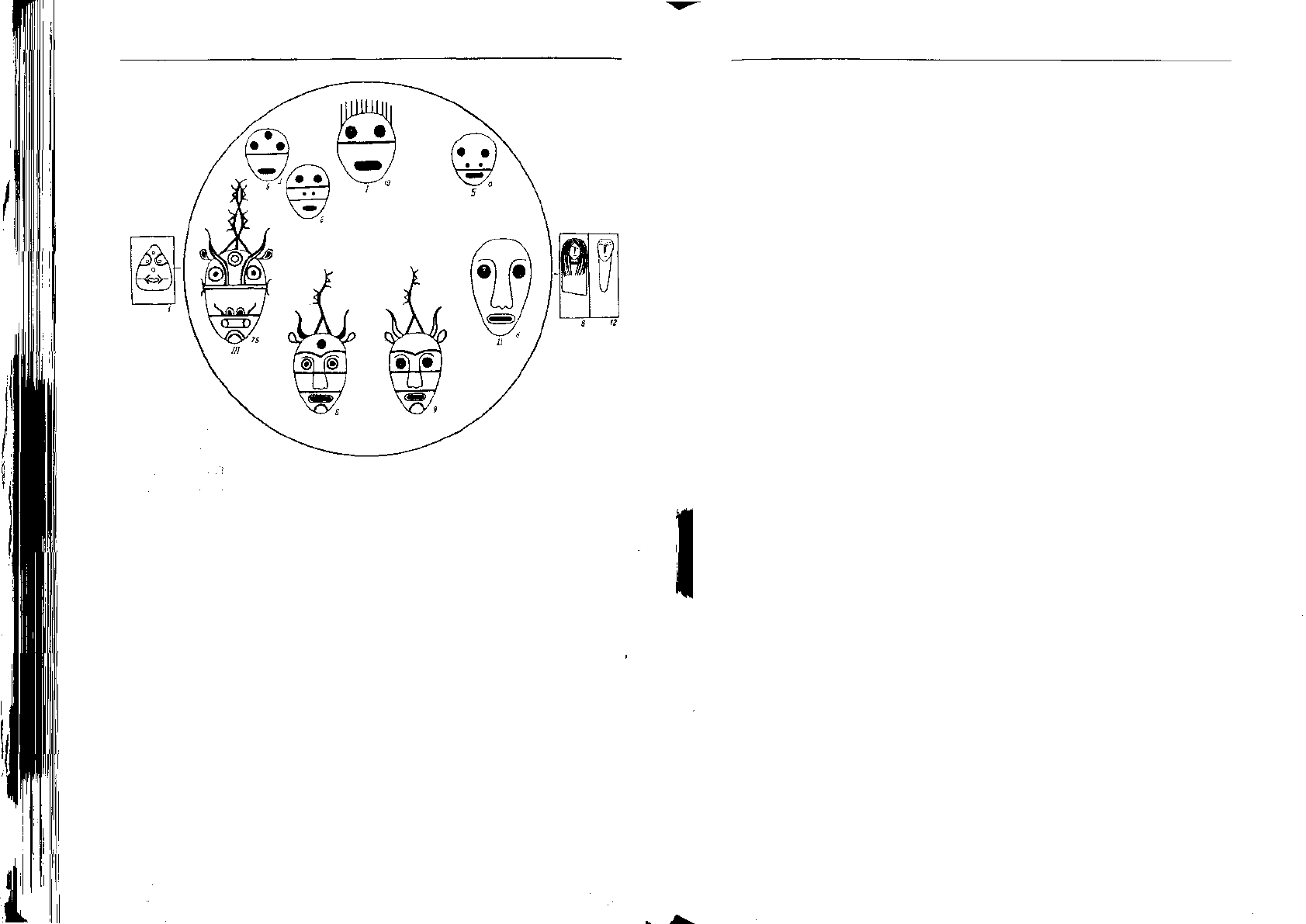

наиболее четко выступающие из массы. Таких типов три (рис. 142).

Один тип — это грубые, но реалистические изображения человеческого

лица: с рельефным носом и двумя глазами. Нижняя часть лица заострена,

а само лицо расположено в верхней части стелы. Будем называть эти личи-

ны попросту «человекоподобными». Можно было бы называть еще проще —

«человечьими», но ведь мы не знаем, не боги ли это. Вадецкая относит сюда

всего 8 стел. В одном случае показаны распущенные волосы, спадающие по

обе стороны лица, — как на костяных пластинках из окуневских погребений.

Второй тип принципиально отличен: хотя изображен персонаж тоже

с двумя глазами, но у него нет носа — вместо носа поперечная полоса че-

рез все лицо. Физиономия круглая, размещена тоже в верхней части стелы,

396

396 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Рис. 142. Типы личин (по Э. Б. Вадецкой)

а у ряда экземпляров изображены распущенные волосы, расходящиеся лу-

чами. Часто волос много, но иногда мало или даже всего несколько волосков

дыбом — они-то и напоминают антенну. В эту группу Вадецкая включает 10

стел. Поскольку эти личины сравнивали с солнцем, а волосы — с лучами, на-

зовем эти изображения (сугубо условно) «солнцеликими».

Третий тип — основной, он представлен наибольшим количеством стел.

В эту группу их входит 75 (это в 4 раза больше, чем обе предшествующие

группы, вместе взятые). Вадецкая называет этот тип «сложным нереалистиче-

ским», хотя и не исключает из всей совокупности «антропоморфных» (чело-

векообразных) личин. Нереалистичность заключается в том, что у этих личин

три глаза, а вместо вертикального носа у них одна или несколько поперечных

полос, нередко с двумя ноздрями внизу. Сложность в том, что на голове — ко-

ровьи (или бычьи) рога и коровьи же (или бычьи) уши, то что Вадецкая объе-

диняет под термином «сложный зверинообразный убор» (она хотела сказат^

«зверообразный» или «звериный»). Ну, конечно, аттестацию «нереалисти-

ческих» эти личины заслуживают только в том случае, если ваятели имели

в виду изобразить человека или человекоподобное божество. Если же они

хотели передать образ зверя, то ничего особенно фантастического в самой

I XI. Дракон в узде 200

400

физиономии нет. Контур ее продолговатый, явно напоминающий скорее мор-

ду, чем лицо, и для морды все детали выдержаны. Подбородок нередко отде-

лен дугой, а рот взят в угловые скобки.

Между рогами поднимается вверх нечто длинное, иногда волнистое, что,

однако, за головной убор, хотя бы и за «зверинообразный», принять трудно —

скорее уж за растение или за змею. Иногда, однако, вместо всех этих дета-

лей — рогов и отростка между ними — на голове схематически вырисована

трехрогая шапка.

Личины этого типа изваяны в средней части высоты стелы или еще ниже.

Условно назовем эти личины (да простит нам Эльга Борисовна, считающая их

изображениями человека) всё же «бычьими». Такими их и считал Киселев еще

в начале 1930-х гг., констатируя в духе модной тогда абстрактной фразеоло-

гии их «бычью рогатость».

Но 75 + 10 + 8 = 93. Остается еще несколько десятков личин, не попавших

в эти группы. В них-то вся загвоздка. Это личины, на которых соединены при-

знаки разных типов, разных групп. Для каждой из трех групп Вадецкая подо-

брала личины, по основным параметрам подходящие к этой группе, но откло-

няющиеся по тому или иному признаку — признаку иного типа, иной группы.

Такие стелы Вадецкая не включает в «группу», а отводит особым «подгруп-

пам» — так она неудачно обозначила периферию группы, ближайшее окру-

жение группы, модификацию (обычно же термином «подгруппа» обозначают

внутреннее подразделение группы).

Например, есть личины с рельефным вертикально расположенным носом

и двумя глазами, т. е. реалистично изображенные люди, но у них же показаны

рога и звериные уши, поперечные полосы на лице, да и расположены они не

вверху стелы. Или с таким же носом, но с тремя глазами и с «головным убр-

ром». Первые (их 9) Вадецкая считает «подгруппой» «реалистической» груп-

пы, а вторые (их б) — «подгруппой» «сложной нереалистической» группы.

Все они образуют как бы постепенный переход от «реалистической» к «не-

реалистической» (или наоборот). Есть личины «солнцеликие», но с широкими

ноздрями, несколькими поперечными полосами или с тремя глазами. Эти со-

ставляют «подгруппы» солнцеликих и образуют переход от солнцеликих к бы-

чьим (или наоборот — от бычьих к тем).

Из этих «подгрупп» одна, дополняющая группу солнцеликих, приводит

туда еще несколько интересных фигур с распущенными волосами — это уже

не стелы, а настоящие объемные грузные статуи с изображением рук, жен-

ских грудей, выпуклого живота. Волосы, если смотреть спереди, расходятся

от лица лучами, как на стелах с плоскостным, графическим изображением. Но

на эти статуи можно смотреть и сбоку, и тут-то видно, что это всё-таки не лучи,