Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев

Подождите немного. Документ загружается.

360

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Находка сохранилась в целости, то есть это не отломанная голова, а так и бы-

ло: одна лишь голова, даже шеи нет. Изваяние небольшое — в длину мень-

ше 14 см. Передняя часть головы (морда) отполирована, а задняя часть (че-

репная) оставлена шершавой. Граница полированной части проходит сразу

за ушами, а еще дальше, на шершавой части, вверх выдается большой выступ,

тоже полированный.

Голова была доставлена с Северного Кавказа, из Караногайской степи. Ее

нашли в песках близ Терекли-Мектеба, а неподалеку на бархане лежал скиф-

ский наконечник стрелы. Сотрудник музея известный археолог Г. А. Бонч-

Осмоловский счел, что это один комплекс, а отнеся и изваяние к скифскому

времени (I тыс. до н. э.), он, само собой, увидел в нем голову коня. Она и в

самом деле похожа: длинная, с округлой верхней челюстью и крупными ноз-

дрями. Можно было предположить, что голова вставлялась в макет животного,

изготовленный из какого-нибудь нестойкого материала (дерева, сырой глины,

шкур), и поэтому ее черепная часть не полировалась.

Ну, скифская культура достаточно богата и разнообразна, изображений

животных в ней полно, все экспрессивные — с крупными когтями, клыками,

ноздрями. Поэтому находка сенсации не вызвала и была благополучно забы-

та. О ней мало кто знал, потому что опубликовать ее не сочли нужным.

Тем временем тогда же, в 20-е годы, несколько похожих вещей (понача-

лу две) было найдено в памятниках Румынии, обе в земледельческих поселе-

ниях энеолита (медно-каменного века!) с крашеной керамикой. То есть для

румынских археологов было сразу ясно, что вещи эти значительно древнее

скифского времени. В общем, румынские находки были такие же, как кав-

казская: изваяна только голова, продолговатая, с глазами, ушами и выступом

за ними, но очертаниями эти изваяния уже не напоминали коня. Среди ру-

мынских археологов разгорелась дискуссия о том, что за животное изобра-

жено. Одни говорили, что это голова змеи, другие — что голова собаки (даже

определяли более точно породу: сторожевого пса, бульдога или мастифа),

третьи узнавали в нем носорога, а один ученый решил, что это гиппопотам и,

соответственно, сделал вывод о торговых связях с Египтом (откуда же иначе

бегемоты на Дунае?).

Исследователи были, однако, согласны в том, что эти изваяния предна-

значались для закрепления (шершавой частью, очень плоской) в коленчатой

рукояти: они вставлялись в расщелину, где удерживались смолой и ремнями,

а задний выступ служил для того, чтобы обвязка не сползала. Словом, это на-

вершия каких-то жезлов — штандартов, Скипетров, знаков жреческой или

царской власти: их выделка достаточно сложна и трудоемка, и они очень ред-

ки. К тому же один был обнаружен под руинами дома, выделявшегося своим

380 X. Тропой единорога

361

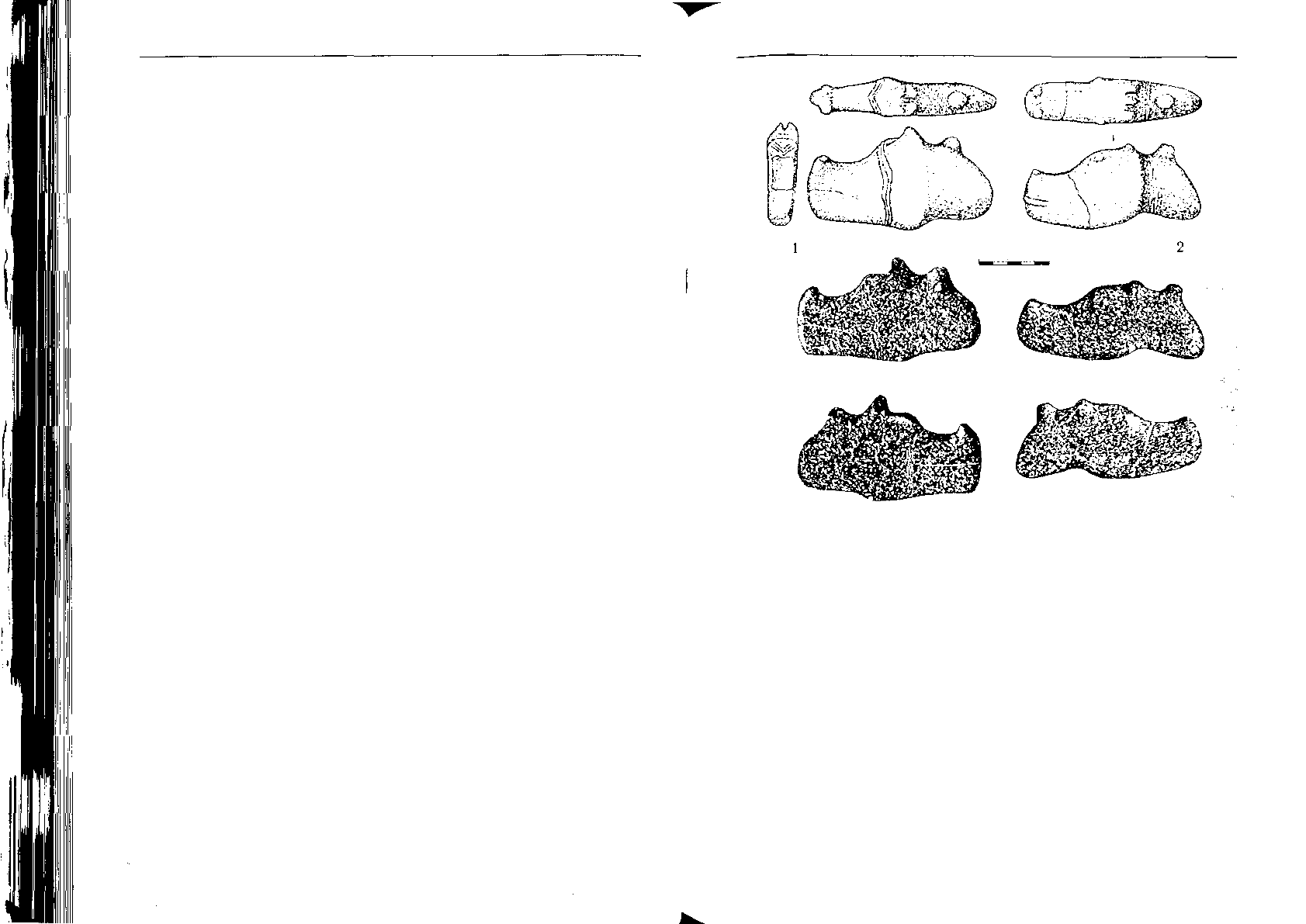

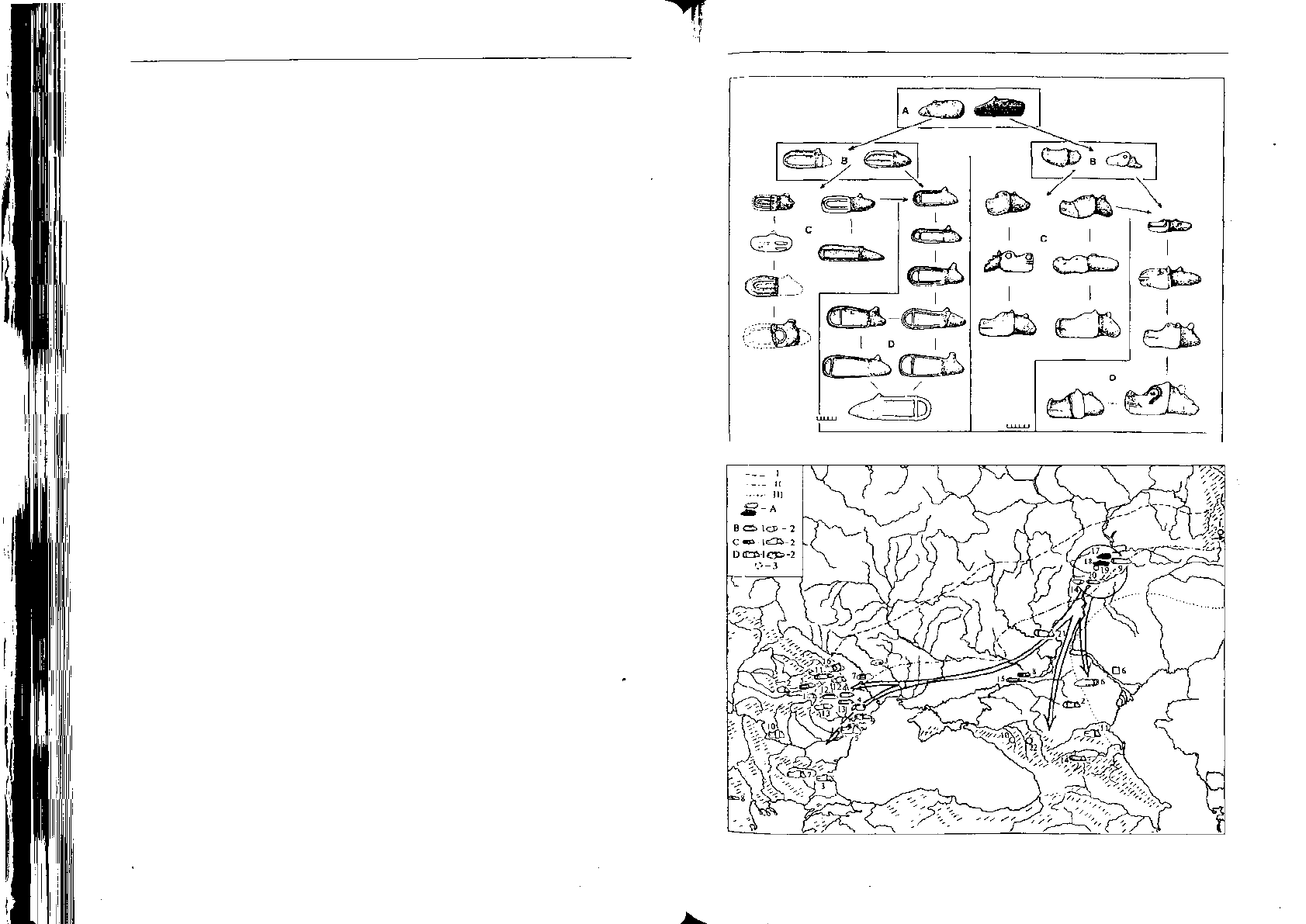

Рис. 123. Зооморфные скипетры из Румынии (по данным В. А. Дергачева, 2007)

размером и богатством, — дома вождя. Но, с другой стороны, по общему обли-

ку эти вещи были совершенно чужды всему искусству местного земледельче-

ского населения (родственного по культуре трипольцам), и в поселках его они

лежали в мусоре. Хотя как туда попали, непонятно. Кто их всё-таки изготовил,

где и зачем, что они изображали, оставалось загадкой. Но, по крайней мере,

вещи получили имя: «зооморфные скипетры» (рис. 123).

Работы румынских археологов не ускользнули от внимания А. А. Иессе-

на, очень эрудированного советского археолога, и он сразу же ассоциировал

зооморфные скипетры с кавказской находкой. В 1950 г. он выступил с докла-

дом на Сессии отделения истории АН СССР о древних связях Северного Кав-

каза с Западом. Я помню это выступление. Высокий, европейски вежливый,

даже стеснительный (краснел от смущения по малейшему поводу), Александр

Александрович тихим ровным голосом отговорил свой доклад, показал слай-

ды (тогда говорили: диапозитивы) и тотчас отступил в тень. Больше он к этой

теме никогда не возвращался. А в 1952 г. доклад вышел в виде статьи.

360

360 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Сопоставляя кавказскую находку с румынскими, Иессен пришел к вы-

воду, что изображена голова вепря или домашней свиньи: в профиле можно

усмотреть выступающие клыки кабана (хоть изображение их и нечеткое). Во-

прос об исходном очаге этих скипетров Иессен, ученый очень осторожный,

оставил открытым. Он лишь заметил, что где бы они ни зародились — в Румы-

нии или на Кавказе, — из Египта их незачем выводить. Они — явление Юга

Восточной Европы и распространились из Подунавья на восток или с Кавказа

на запад в порядке межплеменного обмена. Последнее, замечу, странно, если

принимать, что это знаки власти...

Однако статья Иессена произвела шоковое воздействие на западных

ученых — они (и не только они) прочли в ней то, чего автор не утверждал.

Дело в том, что румынские археологи не знали, куда им девать истоки этих

находок, чуждых их древностям. Статья Иессена открыла им глаза: конечно,

в степь, на восток, раз там такие находки есть. С этого времени идея вос-

точного, волжско-кавказского происхождения скипетров утвердилась в за-

рубежной археологии и рикошетом вернулась к нам: если уж нет для этих ве-

щей места на западе, то, стало быть, должно найтись место у нас, на востоке.

Идея восточного происхождения скипетров утвердилась в науке. Кажется,

только один румынский исследователь — Д. Берчу — высказался тогда про-

тив нее: его смутила удаленность кавказской находки, и он предположил

влияние из Малой Азии и на Балканы, и на Кавказ. Но ведь в Малой Азии

и вовсе нет таких находок.

Что же до расстояния, то пусть племенной обмен на дальние расстояния

маловероятен. Но зачем упираться в обменные связи? Предположив продви-

жение скипетров из степей, можно сделать и более смелое допущение: мигра-

цию степняков, а ей и две тысячи километров не препона.

Особенно поддержала археологов в этом убеждении находка скипетра

в Касимче (это Добруджа в Румынии): он оказался в погребении, где скелет

был окрашен охрой, а это характерная черта погребений степняков. Скипетр

был опубликован еще в 1941 г., но в дискуссию был включен уже в послево-

енное время, вместе со статьей Иессена. Еще два скипетра (в том числе из

Терекли-Мектеба) оказались со следами красной охры — тоже, стало быть, из

таких погребений, только разрушенных.

Между тем, после войны новая партия балканских скипетров стала из-

вестна археологам, теперь уже не только из Румынку, но и из Югославии,

Болгарии, а с территории Кавказа новых сведений что-то не поступало.

Но уж если какая-то идея утвердится, то она живет независимо от фактов,

и нужно очень много фактов, чтобы ее сломить. Идеи ведь обычно сильнее

фактов.

380 X. Тропой единорога 182

362

2. «Скорченные и окрашенные» на Дунае. С охрой на камне, с пред-

полагаемой миграцией степняков на запад, с Касимчей и другими находками

из погребений в дискуссию о скипетрах вошли степные курганы. Это веяние

степи придало дискуссии размах и проблемность.

Курган и сам по себе проблема: какому народу и по какой причине впер-

вые пришла в голову идея воздвигать гору на могиле сородича? Ведь это тре-

бовало огромных усилий и затрат времени — их явно не жалели. Что означала

эта земляная пирамида для ее создателей — напоминание о горной праро-

дине, или великий памятник покойному, или надежное препятствие его вы-

ходу из могилы, или приближение к небу? Еще более масштабны проблемы

этнической принадлежности ранних курганных культур.

Скифские курганы знают все, но, как стало ясно по румынским находкам,

скипетры принадлежали другой, более древней эпохе. Степные курганы до-

скифского времени содержали погребения бронзового века, которые в рус-

ской археологии XIX в. огулом получили название «скорченных и окрашен-

ных костяков». Действительно, скелетам в них была придана «поза ребенка

в утробе матери», а кости были окрашены охрой или другими минеральными

красками в красный цвет — цвет крови (краской посыпали покойника в моги-

ле, а потом она оседала на костях). Эти особенности, как считают, были связа-

ны с представлением о кругообороте жизни и о необходимости вернуть чело-

века в лоно матери-земли в том же виде, в каком он появился на свет, чтобы

ей было легче снова родить его.

Когда Городцову удалось разделить «культуру скорченных и окрашенных

костяков» на три культуры — ямную, катакомбную, срубную, — аналогичные

памятники Подунавья еще не были известны. Только в послевоенное время

курганные погребения, посыпанные охрой, в значительном количестве вы-

явились в степных районах Румынии и Венгрии. Они резко отличались от тех

памятников, к которым археологи этих стран привыкли. Их объединили в осо-

бую культуру «погребений с охрой» (рис. 124), а культуру эту, естественно,

стали считать ответвлением ямной, западным вариантом ямной, результатом

ее экспансии на запад. Между тем, ни их объединение в одну культуру, ни их

присоединение к ямной никем не были доказаны. Показателен сам термин.

«Погребения с охрой» — это кличка того же охвата, что и наши «скорченные

и окрашенные костяки». Но наши уже давно распределены по культурам, а на

т

е, дунайские, еще не нашелся свой балканский Городцов.

Незачем ходить так далеко на запад — даже ямные погребения Мол-

давии трудно причислить к ямной культуре: там совершенно иная керамика,

и

я в 1975 г. предложил считать эти памятники другой культурой — я назвал

е

е по типичному памятнику «нерушайской». Хоть это предложение было

360

360 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

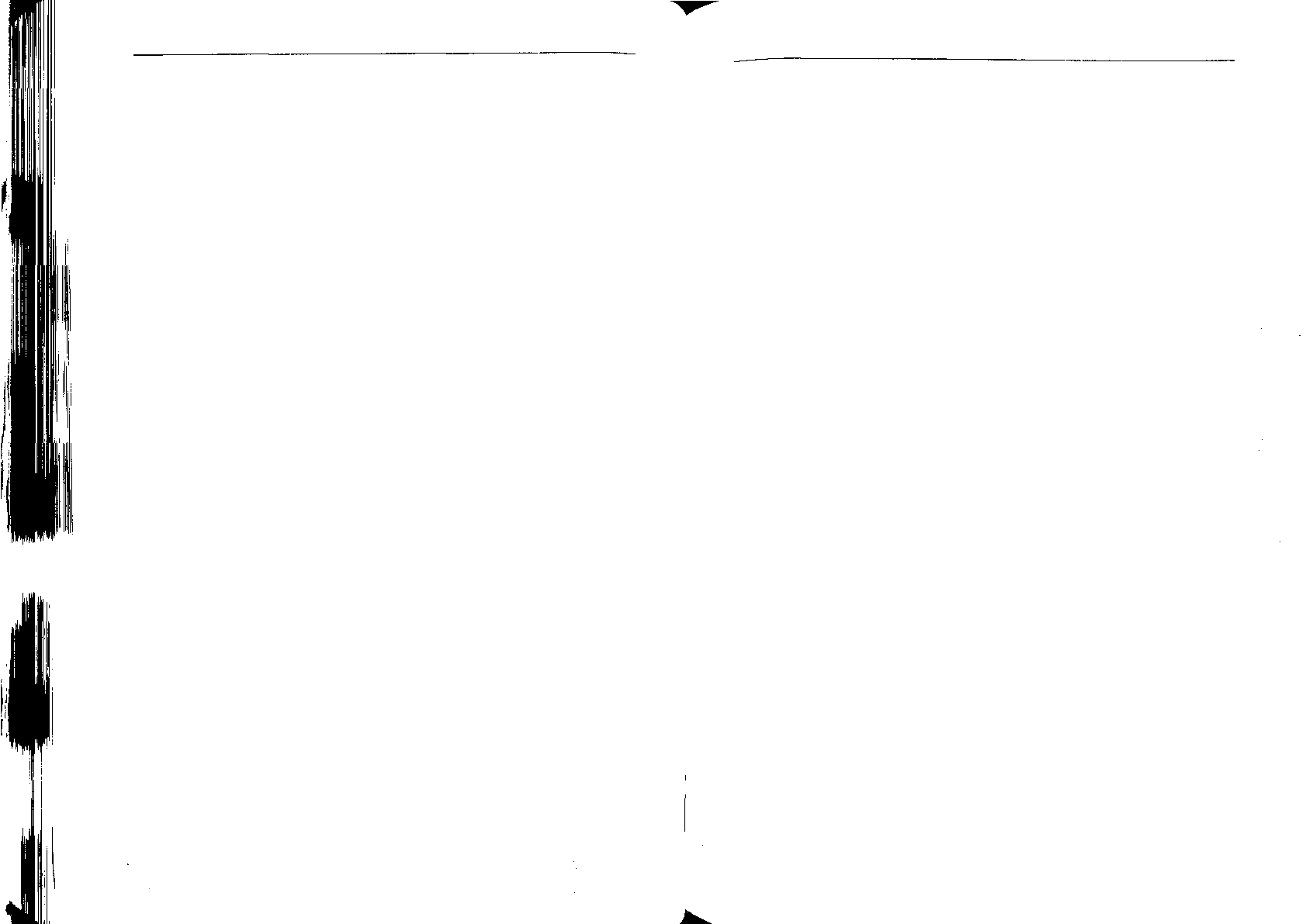

Рис. 124. Керамика нерушайской культур Северо-Западного Причерноморья

(по материалам Е. В. Ярового, 1985)

сделано «не по правилам» — не в статье, а в рецензии, — оно не прошло не-

замеченным. Одни приняли его, но переименовали культуру (чтобы утвердить

за собой если не идею, то хоть название), другие выдвинули возражения. Но

уж балканские «погребения с охрой» и вовсе отличны от ямных, катакомбных

и срубных. Погребения эти еще больше разбросаны во времени, и нет никаких

доказательств, что погребение со скипетром в Касимче появилось как резуль-

тат продвижения ямной культуры на запад. Судя по датам поселков, в то вре-

мя, когда эти скипетры, а значит, и ранние «погребения с охрой», появились на

Балканах, ямной культурой в Причерноморье еще и не пахло.

3. Маленькие хитрости, большие концепции. Несмотря на сопротив-

ление хронологии, многие археологи никак не хотели отказатьс!#от идеи за-

падной экспансии ямной культуры — уж очень она удобна для решения индо-

европейской проблемы — проблемы происхождения индоевропейских наро-

дов. Эта гипотеза оказалась предпочтительной не только по чисто лингвисти-

ческим причинам, но и по причинам политического характера. Конечно, сама

380 X. Тропой единорога 183

364

по себе она не имеет никакого актуального политического смысла: ну, какое,

в самом деле, политическое значение для здравомыслящего человека может

иметь вопрос о том, где была прародина индоевропейцев? Но тем не менее,

как это часто бывает, в гипотезе многие такой смысл находили. И, что самое

удивительное, подходя с самых разных, часто противоположных позиций,

усматривали преимущества в одной и той же гипотезе.

Антифашистским ученым (например, Гордону Чайлду) нравилась возмож-

ность отыскать прародину не в Германии, где ее помещали пропагандисты

нордической расы, а восточнее. Антисоветские настроения питали идею из-

вечной угрозы нашествия с востока. Патриотизму советских ученых, особенно

украинских, импонировала идея, что именно отсюда, с Украины, индоевропей-

цы разошлись по всей Европе (хотя, если вдуматься, ну что в этом лестного

или почетного?). Так совершенно разные политические настроения влияли на

взгляды ученых, толкая их изыскания в одном и том же направлении и побуж-

дая всё снова и снова пересматривать соотношения ямной культуры с культу-

рами шнуровой керамики и боевого топора,уже наверняка индоевропейскими.

После середины XX в., когда радиоуглеродный метод стабилизировал

хронологию, свободно передвигать культуры по хронологической шкале ста-

ло уже непозволительно. Теперь уже нельзя было опускать ямную культуру

в глубь тысячелетий, глубже усатовской, глубже шнуровой керамики, и оттуда

вести ее экспансию во все районы расселения индоевропейцев. Спаситель-

ный выход был один: раздвинуть рамки ямной культуры, включить в нее более

древние памятники и таким

способом опустить ее начало

в IV тыс. или даже глубже,

а уж тогда из нее можно бу-

дет вывести культуры шну-

ровой керамики и многие

другие.

Авантажную попытку

такого решения предприняла

уже упоминавшаяся амери-

канская исследовательница

Мария Гимбутас (рис. 125).

О ней стоит рассказать под-

робнее. До войны она жила

в Литве, поэтому знала балт-

ские и славянские языки

w

\ \ ^ЯВя • -А

Рис. 125. Мария Гимбутас

и свободно пользовалась

360

360 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

литературой этих стран (преимущество, не такое уж частое в западной архео-

логии). Гимбутас работала очень неровно. У нее есть неплохие специальные

исследования фактов, а есть и очень поверхностные обобщения всего восточ-

ноевропейского материала. Но именно они получили наибольшую влиятель-

ность, поскольку Гимбутас в какой-то мере была монополисткой на археоло-

гическое описание Восточной Европы в англоязычной литературе. На Западе

все ссылаются на Гимбутас, студентов учат по Гимбутас, лингвисты знакомятся

с археологией по Гимбутас.

Гимбутас разделалась с хронологическими трудностями одним махом:

она сконструировала некую «курганную культуру», другим археологам неиз-

вестную. В ней исследовательница объединила вокруг ямной культуры целую

дюжину совершенно различных, неродственных, большей частью даже несхо-

жих культур — от майкопской до катакомбной и от усатовской до централь-

ноевропейских культур боевого топора, — объединила только по одному

признаку — наличию курганов. Однако даже этот признак она учитывала не-

последовательно: не все культуры с курганами включила в «курганную куль-

туру». Хитрость этого свободного констуирования в том, что на востоке она

включила в свое создание и очень ранние памятники, а на западе — только

поздние. Таким простым способом она получила продвижение одной и той же

культуры с востока на запад с охватом почти всей Европы.

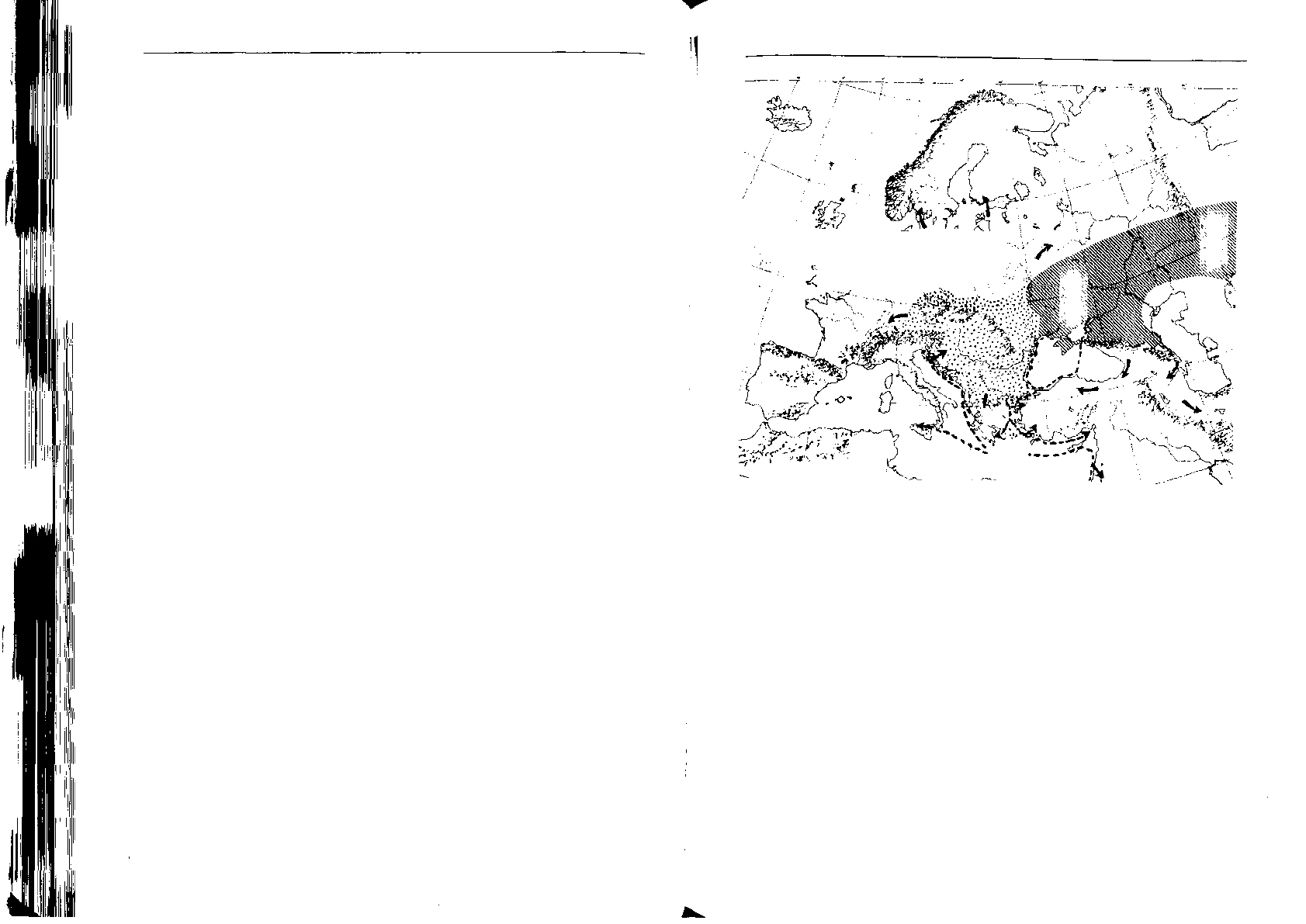

На четких и красивых картах Гимбутас смелые стрелки веером разбегаются

из наших степей по европейскому материку, одни подгоняют другие: первая

волна расселения, вторая волна... (рис. 126). В Америке у Гимбутас есть даже

своя школа, под ее редакцией стал издаваться журнал по индоевропейской

проблеме, и многие археологи, особенно специализирующиеся по другим райо-

нам, пользуются ее трудами. Верят ей и специалисты по смежным дисципли-

нам. Но ни один из археологов СССР и Восточной Европы не оперирует понятием

«курганная культура». Для них такой нет. Это фикция, еще более расплывчатая

и аморфная, чем «культура скорченных и окрашенных костяков» археологии

XIX в. Есть курганы в разных культурах, причем в одних курганы воздвигались,

а в других только использовались чужие курганы. Можно проследить проникно-

вение того или другого из этих обычаев из культуры в культуру. И всё.

Но был и другой, более профессиональный способ раздвинуть хро-

нологические рамки ямной культуры и удревнить ее начало. Способ этот со-

стоял в том, чтобы выяснить ее происхождение и перенести ее характериогики

поглубже, на более древние этапы, а уж из них вывести культуры шнуровой

керамики. Этот путь избрал киевский археолог В. Н. Даниленко. Конечно, им

двигало не только желание удревнить начало ямной культуры, но и просто

стремление обобщить новые находки, но при этом ямная культура казалась

380 X. Тропой единорога 184

366

й

ЯР* •

'А

4

.

Рис. 126. Карта распространения «курганной культуры» по Гимбутас

(Journ. of Indo-Eur. St., V, 4,1978)

ему наиболее подходящей рамкой для находок самого разного времени, осо-

бенно для ранних.

В 1950-е гг. он выступил с серией докладов о происхождении ямной куль-

туры, разумеется местном. Он проследил в ее подготовке сначала 4 фазы, по-

том стал реконструировать 6 фаз, а еще позже — 7. Все они для него — ямная

культура. Эти фазы он привязал (по взаимным влияниям и импортам) к разным

этапам трипольской культуры — распределил их по всей ее колонке и таким

образом чрезвычайно удревнил ямную культуру. Она стала у него параллель-

на трипольской. Уже на третьей фазе в ней появилась шнуровая керамика

и курган, а фаза эта относится к IV тыс. Очень интересна предшествующая,

вторая фаза, хоть в это время еще нет шнуровой керамики. К этой фазе от-

носятся памятники типа поселения Средний Стог. Это, правда, не совсем степь,

ближе к лесостепи, поскольку севернее прибрежных районов, но тогда степи

заходили дальше на север, и всё же это в пределах территории ямной куль-

туры. Когда подсчитали состав стада этого поселения, ахнули: конь, очень

редкий в Триполье (всего несколько процентов), составлял здесь основной

360

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

контингент — 68% всех костей домашних животных (найдено 69 особей).

В одновременном памятнике на Дону — Репинском поселении — 80%. Центр

формирования ямной культуры (или, как он почему-то пишет, эпицентр) Дани-

ленко и поместил на Дону и Волге.

С выводами Даниленко — и о глубоких корнях ямной культуры в степи,

и о волжских, и даже еще более далеких восточных ее истоках — согласился

Н. Я. Мерперт, автор основной монографии по ямной культуре «Древнейшие

скотоводы Волжско-Уральского междуречья» (1974). Этот исследователь, за-

ведующий сектором академического Института археологии в Москве, в не-

скольких своих статьях 1960-1970-х гг. реконструировал миграцию ямного

населения на Балканы и (более осторожно, предположительно) в Централь-

ную Европу, где они должны были стать закваской возникновения культур

шнуровой керамики и боевого топора. Скипетры на Балканах Мерперт рассма-

тривал как одно из свидетельств прибытия ранних пришельцев из Поволжья.

Даниленко и Мерперт с сочувствием ссылались на Гимбутас, а Гимбутас

с удовольствием — на них: как же, местные археологи признают... На деле

они, конечно, не признают «курганную культуру» Марии Гимбутас, Мерперт

даже отмечал ее грехи, но их концепция сродни построениям Гимбутас.

Ведь все эти ранние фазы «ямной культуры», в сущности, имеют мало об-

щего с ней (то бишь с ее поздними фазами). Это отдельные культуры, и даже

вопрос о преемственности от них к ней, об их вкладах в ее сложение очень

спорный. А уж включать их в ее состав... Трезвый скептик Хойслер (археолог

из ГДР) не включает их в свой свод ямных памятников (впрочем, он зато не

отделяет ямную культуру от катакомбной, объединяя ту и другую в «культуру

охровых погребений»).

4. Ход конем. В 1970-е гг. в советской археологии начался настоящий бум

со скипетрами. К этому времени стал сказываться размах раскопок, связанных

с обширными проектами мелиорации. Число скипетров на территории СССР

резко возросло. За 15 лет появилось три специальных статьи об этих изделиях

с полными сводками сведений: первая учитывает 13 находок, в последней — 23,

из них десяток — с территории СССР. В книге 2007 г. их в совокупности уже 37.

Первая из этих статей была написана В. Н. Даниленко в связи с находкой

М. М. Шмаглия (статья появилась под двумя фамилиями и полностью повто-

рена в книге Даниленко — под одной). Это та самая статья 1972 г., в кот^эой

Даниленко трактовал роговые «цурки» как прототипы псалиев.

У с. Суворова близ низовий Дуная Шмаглий раскопал курган с кромле-

хами, в древнейшем погребении которого лежало два скелета — мужчины

и женщины, — покрытые охрой, а при них — скипетр. Даниленко буквально

380 X. Тропой единорога

369

загорелся, увидев этот скипетр. Для него эта находка решила долгие споры:

по ней было совершенно ясно, что изображен конь, а так как все скипетры

стереотипны, то все они, хоть и с разной четкостью, изображают коня.

Прочувствованное описание скипетра в статье отражает увлеченность

автора — энтузиаста украинской археологии:

«Это настоящий шедевр первобытной скульптуры степной Южной Евро-

пы энеолитической эпохи. Сохраняя пропорции, изделие передает тип коня,

физически близкий к степному тарпану: немного горбоносый, короткомор-

дый, с тяжелой нижней челюстью и свисающей нижней губой. Уши коня

торчат, между ними воспроизведена челка... Ноздри несколько напряже-

ны — конь как будто бы собирается заржать. Челюсти сомкнуты, губы пере-

даны рельефным валиком.... В целом изображение передает напряженную

экспрессию боевого коня».

Скипетры в виде головы коня говорили о культовом отношении к

конской голове, и Даниленко это сопоставил с захоронениями конской

головы в курганах с кромлехами, которые он считал древнеямными (Бабино,

Нерушай, он мог бы добавить среднестоговский, по Телегину, памятник Дере-

ивку). Всё это чудесно увязывалось с преобладанием коневодства в Среднем

Стоге на Днепре и в Репине на Дону. Такое коневодство в условиях нераз-

витости земледелия, когда подкормки не было, никак не могло быть стойло-

вым — только пастушеским. Но кто же

мог пасти целые табуны лошадей, кро-

ме всадников? Значит уже была верхо-

вая езда — за три тысячи лет до того,

как она появилась в Древней Греции!

И Даниленко представляет серию на-

ходок роговых «цурок», толкуемых как

псалии — боковые стержни от конской

узды, а на некоторых скипетрах указы-

вает четкие поперечные линии — изо-

бражения узды. С легкой руки Данилен-

ко в европейской археологии за скипе-

трами укрепилась атрибуция средне-

стоговских, сиречь древнеямных.

Колоритнейшей фигурой был Ва-

лентин Николаевич. Невысокий, жилис-

тый, с быстрыми глазами и очень себе

на уме (рис. 127). В нем ОДНОМ ВОПЛО- Рис. 127. Валентин Николаевич Даниленко

,, , (из Енциклопедп Тритльско'1 цившзацт,

Щались все силы и слабости украинской

2004

j

360

360 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

археологии. Поразительно, как могли в нем сочетаться критический ум про-

жженного скептика и цветистая, безудержная фантазия, огромные знания

(был ходячей энциклопедией украинских древностей) и весьма путаные пред-

ставления об археологии сопредельных территорий. Лингвистику не знал и не

понимал, что не знает, — шел напролом сквозь проблематику этногенеза.

А. А. Формозов в нашумевшей книге «Человек и наука» (Москва, 2005,

с. 2) пишет о Даниленко так:

«Человек, безусловно неглупый и со способностями, он бросал порой

интересные мысли, но школы у него не было (окончание вуза — Мелито-

польского пединститута — зафиксировано только свидетельскими пока-

заниями), методической четкости в работе тоже. Многим памятен шкафчик

с полочками-стеллажами в его киевском кабинете. На каждой лежало по

пять-шесть кремней и по три-четыре черепка, демонстрируя которые, Ва-

лентин Николаевич повествовал о своей многочленной периодизации нео-

лита. Добиться — из раскопок этот материал или из сборов, комплексы это

или нет, что найдено еще, есть ли где-нибудь стратиграфические наблюде-

ния — ни мне, ни кому-либо другому не удалось. Не прояснила эти вопро-

сы и книга Даниленко "Неолит Украины" (Киев, 1969). Вместо аргументов

и доказательств мы найдем там одни декларации. С научной точки зрения

монография недоброкачественна».

Но к некоторым его наблюдениям и обобщениям ныне приходится воз-

вращаться. Страстность его натуры проявлялась во всем. Когда ему нравилась

какая-то моя идея, говорил; «За одного Клейна отдам семь Хойслеров» (это

не означает, что не ценил Хойслера — наоборот, скорее, это показатель, что

Хойслер был для него мерой полезности в науке). Но стоило мне высказать

нечто, идущее вразрез с его идеями, — и суждение менялось: «Этот байстрюк

Клейн...» (байстрюк — по-украински выродок).

Статью свою Даниленко и Шмаглий назвали «Про один поворотный момент

в истории энеолитического населения Южной Европы». Что же «повернулось»

в Южной Европе и куда? Суть поворота Даниленко видел в том, что к энеолиту

в степях сформировалось специализированное на скотоводстве хозяйство,'воз-

никло коневодство и всадничество, сложилась патриархальная власть, о кото-

рой сигнализируют скипетры в виде голов коней, а в середине IV тыс. началось

движение степных племен на запад, в земледельческие районы. В ближайшие

к степи земли прибыли всадники на своих боевых конях, а дальше проникали

влияния степи. Это, по мнению Даниленко, и было распространением индоев-

ропейцев. С этих пор Юго-Восток Европы стал индоевропейским — поворот

завершился индоевропеизацией Юго-Восточной Европы.

В статье двух авторов содержалось очень важное наблюдение Дани-

ленко: скотоводческие культуры Северного Причерноморья группировались

380 X. Тропой единорога 186

370

в зависимости от распределения по двум зонам: северной и южной. В северной

Даниленко усматривал развитие, ведущее от Среднего Стога к ямной культуре,

а в южной — отнижнемихайловской кусатовской. Все особенности своего «по-

воротного момента» — местные корни в степях, появление курганного обряда,

преобладание коневодства, скипетры — Даниленко относил к процессу раз-

вития в обеих зонах, а так ли это? Пока запомним лишь факт разделения надвое.

В статье была выделена еще одна серия скипетров, иного рода — более

условных, схематизированных. Они заняли основное место во второй сводке,

другого автора. Эта сводка вышла в связи с поступлением в Элистинский му-

зей находки из раскопок И. В. Синицына в Калмыкии. Скипетр этот, из Архары,

выполнен в совершенно условной манере — просто овал с валиком по краю,

поперечным валиком да цапфой (выступом) сверху, и всё. Никакого намека на

голову животного (рис. 128). Если бы не сходство с теми скипетрами, вряд ли

в них узнали бы голову животного. Но общие контуры сближают эти овалы со

скипетрами, а также материал, из которого они изготовлены, — серый пор-

фирит, густо усеянный белыми крапинками. Валики соединены между собой

Рис. 128. Схематизированные «навершия» (скипетры) из Поволжья:

1 — в самарском музее, 2-4 — Архара, кург. 27

360

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

380 X. Тропой единорога

375

натуралистические скипетры от схематизированных, а тем самым поддержа-

ли идею миграции с востока на запад (рис. 131). Снова феномен зрительного

обмана: на лестнице, ведущей вверх, все движения воспринимаются как вос-

ходящие, как составные прогресса. Между тем, здесь ведь не просто вещи,

а изображения. Подражания натуре, пусть грубые, всегда древнее условно-

стей, древнее схем, изображающих те же вещи.

Схематизированные скипетры, конечно, являются результатом деграда-

ции образа животного, представленного в скипетрах, более близких к натуре.

Значит, схематизированные скипетры, более условные, хоть не намного, а поз-

же — никак не раньше. Почти полное отсутствие натуралистических скипе-

тров на востоке говорит о том, что скипетры возникли не там. А коль скоро

они чужды культуре земледельческих поселков Балкан, значит, остается при-

мыкающая к ним часть степей — та, что простирается на юге Молдавии и на

западе Румынии и Болгарии.

В этом районе Дергачев и указал одну такую культуру. Это культура по-

гребений типа Суворова и Кайнар, относящихся к середине IV тыс. Лучше

всего она исследована в Молдавии и в Одесской области. Ее там наиболее

полно выделила и описала И. Л. Алексеева, назвав суворовской (в 1986 г. по

этой теме она защитила диссертацию). Известно уже около сотни погребе-

ний — в плане могилы трапециевидные, вокруг могилы кромлех, покойники

скорченные, покрытые красной краской, инвентарь — круглые медные шилья

(в отличие от граненых бронзового века), керамика, псалии и скипетры. Таким

образом, скипетры увязались с той южной зоной, о которой говорил еще Да-

ниленко — с зоной, где он прослеживал линию развития от нижнемихайлов-

ской культуры к усатовской. А суворовская культура оказалась в этой линии

древнее всех курганных культур.

И вот тут-то выясняется внутреннее противоречие концепции Дани-

ленко. Скипетры в виде головы взнузданного коня, воплощающие власть

патриархов-коневодов, связаны с южной зоной, но конь там редок, а'пре-

обладание коневодства, табуны и пасущие их всадники — в северной зоне.

Глубокие местные корни ямной культуры, наоборот, прослеживаются в се-

верной зоне (яйцевидная керамика, орнаментированная в верхней части,

и другое), но курганы-то раньше — в южной, вместе с мегалитическими со-

оружениями, а в северной зоне поначалу могильники — бескурганные. Еди-

ной предковой культуры, которую можно было бы называть если не ям^ой,

то хотя бы праямной, не получается. Скипетры, шнуровой орнамент и курган

оказываются совсем не там, где местные корни или восточные связи. Ход

конем не удался.

Рис. 131. Эволюция и распространение зооморфных скипетров (по В. А. Дергачеву, 2007)

360

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

5. Арии, их потомки и предки. Итак, еще раз подтвердилось, что не

было экспансии ямной культуры на всю Европу. Не из наших степей рассе-

лились индоевропейцы. По крайней мере, в ямное время не отсюда. Кем же

оставлена ямная культура? А кем — ее предшественники в степях?

Вся Городцовская триада за последние полвека приобрела если не аб-

солютно надежные, то очень вероятные этнические определения. Срубная

культура признана иранской — это устанавливается по преемственности от

нее к скифам и сарматам, ираноязычным народам. Правда, преемственность

не вполне твердая, но родственная ей андроновская культура более надежно

аттестована как протоиранская. Катакомбная культура долго не давалась, но

недавно мне удалось собрать доводы в пользу ее принадлежности индоари-

ям — отсюда, из Причерноморья, они ушли в Индию. И срубная, и катакомб-

ная, выходит, культуры арийских народов. У них должны быть общие предки.

Срубную культуру возводят через промежуточные звенья к ямной. С ка-

такомбной сложнее. В ней налицо внушительный вклад пришлого населения

(катакомбный способ погребения, шнуровая плоскодонная керамика, искус-

ственно деформированные черепа, своеобразные «курильницы» и прочее).

Этот вклад исследователи трактуют по-разному. Я доказывал, что он принесен

из Северной Европы и Средиземноморья, другие ищут истоки его за Кавказом,

третьи помышляют о Средней Азии. Но есть и местный вклад (Хойслер даже

считает его единственным), уж он-то из ямной культуры. Это часть керамики,

украшения, некоторые особенности ритуала. Если иметь в виду, что у иранцев

общее происхождение с индоариями и что по языку они очень близкие род-

ственники, то есть что разделение произошло незадолго до Ригведы и Авесты,

то надо признать, что именно с ямным вкладом катакомбная культура (подоб-

но срубной) получила арийскую речь. Значит, ямная культура — это арии. Она

и по характеру подходит: скотоводческая, с незначительным развитием зем-

леделия, соседствовала с финно-угорским массивом, что и отмечено в языке

ариев.

Такой точки зрения придерживаются основные специалисты, да другой,

собственно, сейчас и нет.

Тогда культуры, развитие которых вело к ямной, принадлежали индоев-

ропейским предкам ариев (по крайней мере, какая-то из них была праарий-

ской). А ближайшими предками ариев были грекоарии — из них потом вы-

делились и греки, и арии (а из тех — индоарии и иранцы), и, возможно, также

армяне и фригийцы. Я уже рассказывал, что к этим грекоарийским культ^ам

относилась новосвободненская на Кавказе и что у нее прослеживаются цен-

тральноевропейские корни (культура воронковидных кубков) и даже запад-

ноевропейский — мегалитический — вклад. Как с этим обстоит дело ближе

380 X. Тропой единорога

377

к западу — на Украине? Ведь арии позже известны именно там, а греки — еще

западнее.

В лесостепной среднестоговской культуре с доминирующим коневод-

ством, из которой Даниленко выводил ямную культуру, мегалитические про-

явления трудно заметить. Только в ее южной части есть каменные гробницы

и кромлехи. А вот южнее, в чистой степи, мегалитических проявлений хоть

отбавляй. Повсеместны кромлехи, в Михайловской и кемиобинской культурах

каменные гробницы и ящики, от предшествующих культур (видимо, суворов-

ской и утконосовской) остались каменные стелы, от суворовской — и камен-

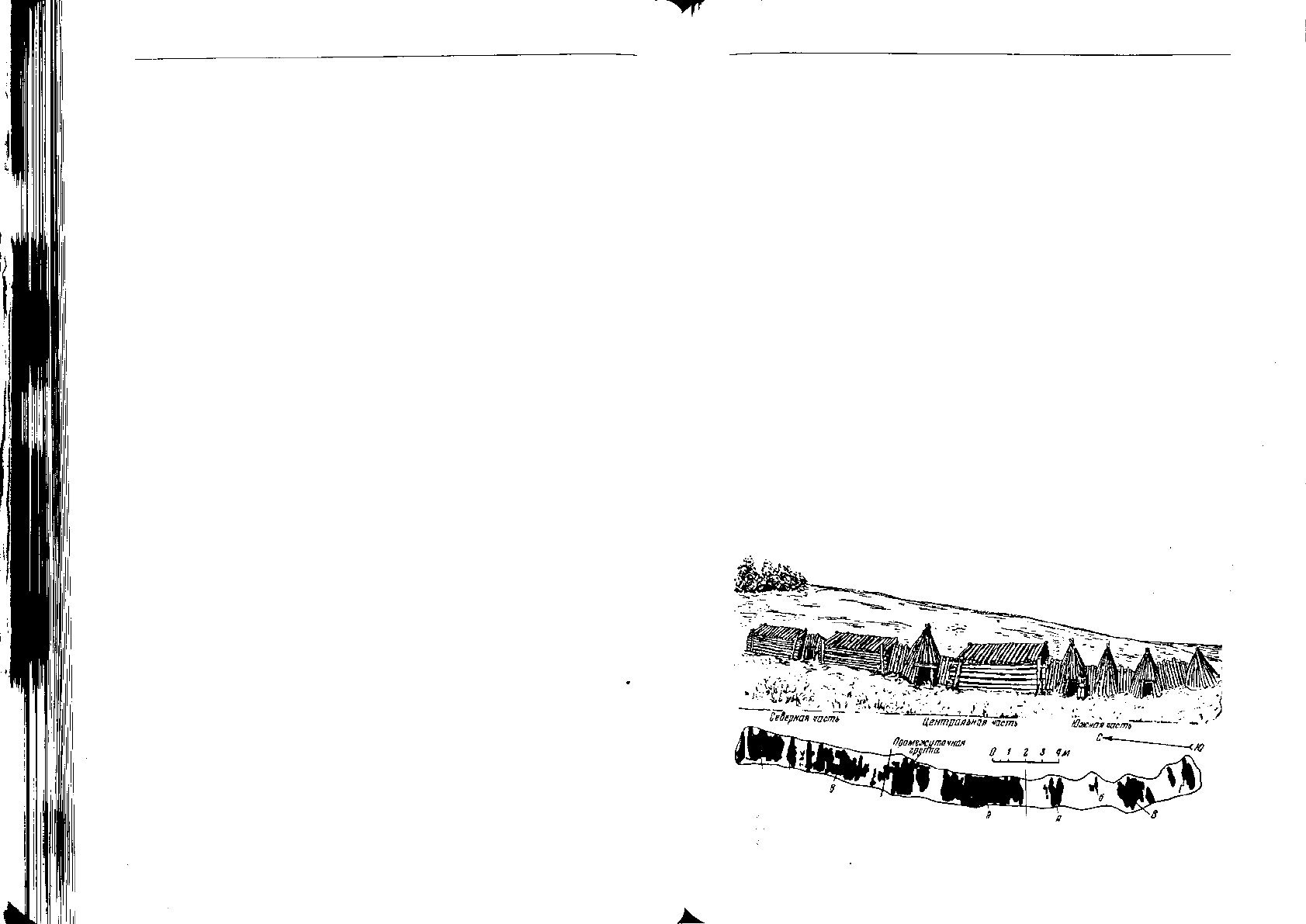

ные скипетры. Редкостная у нас трапециевидная в плане форма могилы, от-

меченная в Суворове (рис. 132), характерна для мегалитических погребений

Рис. 132.Трапециевидная могила суворовской культуры

(по В. А. Дергачеву, 2007)

360

360 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Западной и Центральной Европы. Курган в среднестоговской культуре по-

является лишь на позднем этапе ее существования, а вот на Юге — рано,

и с самого начала — вместе с мегалитическими сооружениями. Видимо, идея

кургана возникла из потребности воспроизвести мегалитическое надгробное

сооружение, при дефиците камней — не применяя камней.

Таким образом, ямная культура сложилась не просто как прямое продол-

жение культуры Среднего Стога (как полагал Даниленко) или на ее же осно-

ве под воздействием вкладов с севера (как считал Телегин) или с Востока,

с Волги и из еще более отдаленных районов (как намекали Мерперт и другие).

Мегалитические явления, распространившись в приморской степной зоне от

Нижнего Подунавья до Кавказа, породили курган, а отсюда идею курганно-

го погребения строители мегалитов перенесли в более северные районы, где

была коневодческая культура Среднего Стога.

Но мегалитические культурные явления — каменные гробницы и ящики,

дольмены, закладки и оградки, кромлехи, менгиры и стелы — всё феноме-

ны западноевропейского происхождения. Сюда их принесли несколько цен-

тральноевропейских культур, получивших сильные импульсы с запада, пре-

жде всего культуры воронковидных кубков. Здесь о ее раннем появлении

свидетельствуют вытянутые скелеты в могилах (на фоне повсеместной тогда

скорченности), черная лощеная керамика, глиняные модельки боевых топо-

ров, культовые захоронения животных (коров и собак). О воздействии куль-

туры воронковидных кубков сигнализируют глиняные модельки боевых то-

поров, появившиеся в трипольской культуре на этапе С1-В1. Стадия эта отно-

сится, если принять калибровку радиоуглеродных дат по дендрохронологии,

ко второй половине V тыс. Именно к этой стадии относятся слои трипольских

поселений, где найдены скипетры, а в Кайнарах трипольский сосуд этого вре-

мени найден в суворовском погребении, так что взаимодействие было обо-

юдным. Топорики и скипетры — явления одного порядка: они сигнализируют,

что на рубежах земледельческого региона появились подвижные скотоводы

с северо-запада, осевшие, однако, и на юго-востоке от земледельцев. Это

и были грекоарии.

Возможно, пришельцы мегалитического облика появились на Украине

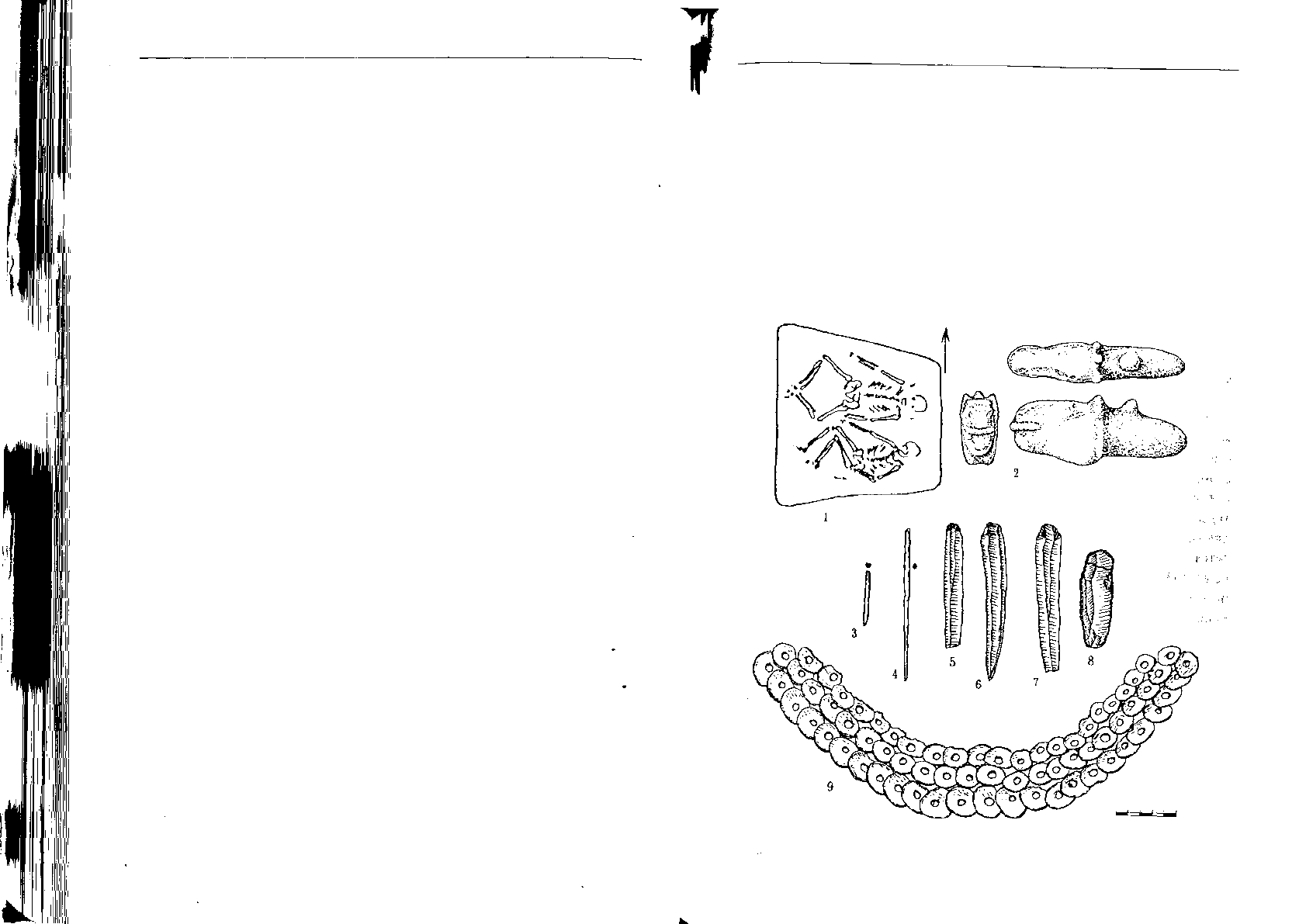

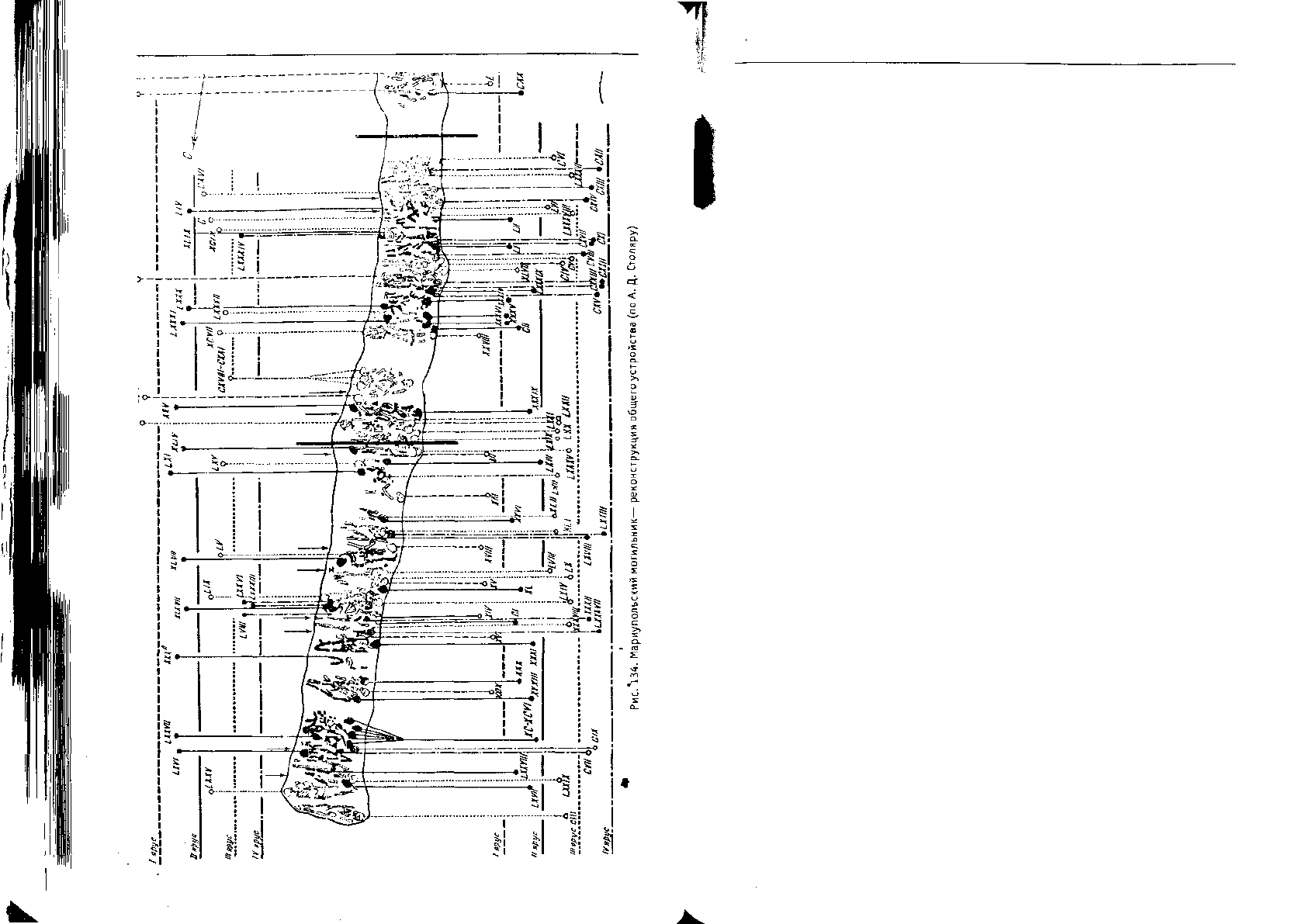

еще раньше. Уже неолитический Мариупольский могильник (рис. 133, 134)

устроен как типичная «галерейная гробница» Западной Европы, только без

камня: земляная траншея, обшитая деревом, а в ней навалом — вытянутые

костяки. Резепкин подметил, что единственный черепок, найденный та^ —

от чернолощеного сосуда. Очень схожая культура — в трансильванском

могильнике Деча Мурешулуй. Таким образом, редкие памятники этого типа

протянулись от Среднего Дуная к Приазовью. В них попадаются каменные

380 X. Тропой единорога 189

378

крестовидные булавы (с четырьмя выпуклостями) из того самого серого крап-

чатого порфирита, что и скипетры. Более поздние экземпляры этих булав,

из другого материала, я описал в катакомбной культуре и идентифицировал

с древнеиндийской ваджрой — мифическим оружием громовержца Индры.

Вот в какую глубь, оказывается, уходит эта традиция (и эта связь)!

Итак, засвидетельствованный скипетрами культ конской головы, связанный

с утверждением царской власти, возник не там, где были специализированное

коневодство, табуны и верховая езда, а южнее — там, где конь был редкостью

и выезжать на нем могли только властители. Поскольку царские жертвоприно-

шения священного белого коня есть у индоариев (ашвамедха) и у ирландцев

(хиппомидуа), да и у римлян есть нечто подобное (Эквус Октобер), очевидно,

культ коня восходит к мегалитическим предкам и ариев, и кельтов с италиками.

В наши степи, выходит, он принесен мегалитическими пришельцами с запада.

В этом свете очень любопытен такой факт. Есть общая лексика у индо-

ариев с италиками и кельтами, которую они не разделяют с другими индоев-

ропейцами, разве что в некоторых случаях с германцами (но, как ни странно,

не с греками). Эта лексика относится к терминологии религии, погребально-

го культа и царской власти. Например, слово, означающее царя, — древне-

индийск. «раджа», латинск. «реке» (женск. р. «регина»), кельт, «рикс», гер-

манск. «-рих» в составе царских имен Теодорих, Генрих и т. п., современное

нем. «рейх» (впрочем, возможно, что у германцев это заимствование от кель-

тов). Существует некоторая вероятность, что в этих словах до нас дошла речь

того мегалитического населения Западной Европы, которое передало мегали-

тическую идею индоевропейцам.

я б

Рис. 133. Мариупольский могильник, план

(по H. Е. (М. 0.) Макаренко, 1955)

380

360 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

X. Тропой единорога

381

Словом, похоже, что нащупан правильный путь в прослеживании гре-

коарийского этногенеза, а тем самым и в определении древнейшего очага

индоевропейцев.

Но точку ставить еще рано. «Исследователь» и «следователь» недаром

от одного корня: научные изыскания сродни работе криминалиста, в архео-

логии — особенно. Археолог — это следователь, опоздавший к месту про-

исшествия на тысячу лет или больше. Изучение следов, вещественных улик

затруднено чрезвычайно, перебор версий требует особенной напряженности

логики и воображения. Ничего удивительного, если рассказ об археологиче-

ском исследовании напоминает детектив. По законам жанра в самом конце

предстоит неожиданная развязка.

Всё, что сказано о грекоариях, остается в силе, но с атрибуцией главного

предмета рассказа всё не так: это не скипетры, и это не конь.

б. Еще раз о симферопольской плите. Не случалось ли вам иногда заново

посмотреть на то, что видано-перевидано, — будто никогда прежде не встреча-

ли, отрешенно, свежим взглядом? Так я увидел вдруг знаменитую симферополь-

скую плиту. Она была найдена в 1984 г. при раскопках кургана у дер. Бахчи-Эли

(ныне Красная Горка) в 3 км от Симферополя и сдана в Симферопольский музей.

Плита была обнаружена, как обычно, во вторичном использовании: перекры-

вала погребение бронзового века. В 1926 г. ее впервые опубликовал финский

ученый А. Тальгрен, и с тех пор ее неоднократно переиздавали, исследовали

и обсуждали многие специалисты: В. А. Городцов, А. А. Формозов, А. А. Щепин-

ский, Б. А. Шрамко, немцы Г. Коте и Б. Брентьес и др.

Почти вся поверхность плиты испещрена выбитыми на ней чашечными углу-

блениями и изображениями. Углубления сделаны на верхнем торце и, видимо,

служили для возлияний. Изображения нанесены на лицевой и оборотной сторо-

нах, а также на одной из боковых (рис. 77). Низ свободен от них — когда-то плита

была вкопана в землю и стояла, то есть была стелой. На лицевой поверхности

изображены два человечка: один вверх головой, другой — вниз. Этот, видимо,

убит. Тот, что вверх головой, стоит в воинственной позе, со сжатыми кулаками,

а убитый — с безвольно расслабленными пальцами, он как бы выпустил из рук

оружие. Оружие изображено над ними, оно имеет вид топоров-молотов с вычур-

но очерченным лезвием. «Вычурные» — так их и назвал Формозов. Они тоже ори-

ентированы по-разному: один вниз рукоятью, другой — вверх. По-видимому, так

обозначена их принадлежность разным героям — живому и убитому.

По поводу этих инструментов разгорелись споры. Одни ученые по-

лагали, что изображены топоры бронзовые, и сравнивали их с поздними ме-

таллическими топорами Кавказа, у которых лезвия изящно изогнуты. Другие