Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия

Подождите немного. Документ загружается.

твт

58

К»

К Я НУ*1; рад, 111ЧИ

и>кду Вси,

1AW 888 8 А,- -

(у с а Бе

Часть II. ФИЛОСОФСКИЕ ПОЗИЦИИ

сознанием). Поэтому дуализм не получил широкого распростра-

нения в философии.

Однако важное место в истории философии принадлежит уче-

нию Канта, в некотором отношении сходному с дуализмом. Со-

гласно этому учению, вне нашего сознания существует нечто такое,

что порождает у нас ощущения. Кант называет этот источник ощу-

щений «вещью в себе». Но, по его мнению, ощущения ничего не

говорят нам о том, что собою представляет вещь в себе. Все наши

знания отражают лишь вещи для нас, т.е. вещи в том виде, в каком

они нам представляются. А вещь в себе остается для нас совер-

шенно непознаваемой. Следовательно, наши ощущения, представ-

ления, мысли и вообще все содержание нашего сознания никак не

связано с существующей вне сознания реальностью. Поскольку Кант

признает существование вещи в себе, т.е. бытия, независимого от

сознания, постольку он является материалистом. Но поскольку Кант

признает также и независимость содержания нашего сознания от

бытия, постольку он идеалист. Такая двойственность кантовской

философии привела и к двоякого рода критике ее: одни философы

критиковали ее за материализм и поворачивали от нее к идеализ-

му; другие критиковали ее за идеализм и шли от нее к материа-

лизму.

§ 4. 3. Проблема познания

Pa зни if сл . и £

и з-

?

4. 3. 1. Первая постановка проблемы

Еще древние философы стали различать два пути познания:

чувства и разум. И сразу же обнаружилось, что сведения, давае-

мые нам органами чувств, могут расходиться с выводами, полу-

ченными посредством размышлений. Чему следует больше

доверять? Античные мыслители, в общем, склонялись к тому, что к

истине нас ведет разум. Они полагали, что с помощью чувств мы

можем придти лишь к первичным, не слишком достоверным мне-

ниям, которые затем должны осмысливаться разумом, чтобы дос-

тичь достоверного знания.

Вопрос о том, как человек должен пользоваться данными ему

природой познавательными способностями — чувствами и разу-

мом. явился первой в истории философии постановкой ^облемы

познания. Однако такова была лишь ее предыстория. В полный

рост эта проблема встала в философии Нового времени как про-

блема метода научного познания - в связи с потребностями разви-

тия науки, в первую очередь естествознания и математики.

4. 3. 2. Вторая постановка проблемы

Наука, как известно, призвана не просто констатировать отдель-

ные факты, но и открывать общие законы. В отличие от фактов,

которые выражаются в единичных или частных суждениях («эта

Гпава 4. Основные типы философских взглядов

роза красная»), законы науки формулируются в суждениях, имею-

щих всеобщий и необходимый характер (закон тяготения: «все тела

притягиваются друг к другу с силой...»). Отдельные факты мы мо-

жем устанавливать на опыте. Но наш опыт всегда ограничен. Мож-

но ли на основе ограниченного опыта устанавливать всеобщие и

необходимые законы?

Пусть античные мыслители правы: добывая чувственные данные и за-

тем осмысливая полученные «мнения» с помощью разума, мы можем

достичь истинного знания. Но можно ли таким путем достичь истинно-

го знания о законах? Ведь, скажем, в законе тяготения речь идет о

всех телах; но мы никогда не сможем получить в опыте чувственные

данные обо всех телах! Каким же образом возможно установить ис-

тинность закона тяготения и других всеобщих и необходимых сужде-

ний, в которых выражаются законы науки?

Уже в античные времена некоторые философы (Сократ, Платон)

утверждали, что всеобщие и необходимые истины должны извле-

каться не из чувственного опыта, а из самого разума, который

приходит к ним чисто логическим путем, не привлекая чувствен-

ных данных. Так действует, например, математик, логически выво-

дя теоремы из имеющихся в его разуме самоочевидных истин -

аксиом (такими истинами и в античности, и в Новое время счита-

лись, в частности, аксиомы евклидовой геометрии). Математичес-

кие истины доказываются чисто логически - для их обоснования

не требуются свидетельства органов чувств. Нельзя ли поступать

таким образом и в других науках - выводить законы природы из

разума, т.е. путем одних только логических рассуждений, без об-

ращения к чувственному опыту?

Таким образом, проблема познания в философии Нового вре-

мени стала ставиться как вопрос об источнике всеобщих и необ-

ходимых истин (законов).

В принципе возможны три ответа на этот вопрос:

a) Источником всеобщих и необходимых истин является опыт.

b) Источником всеобщих и необходимых истин является разум.

c) Законы нельзя вывести ни из опыта, ни из разума.

В философии образовались два основных направления, в кото-

рых развивалось решение проблемы.

1. Эмпиризм, принимающий тезис (а): наука должна опирать-

ся на опыт и устанавливать законы природы на основе разумного

(логического) обобщения опытных данных.

2. Рационализм, настаивающий на тезисе (Ь): наука должна

исходить из «истин разума», из выработанных разумом понятий, и

формулировать законы с помощью чисто логических рассуждений

(по причине, которая станет ясной дальше, будем этот рациона-

лизм называть также «рационализм-1»).

Особую позицию, называемую скептицизмом, заняли филосо-

фы, придерживающиеся тезиса (с): они сомневаются вообще в

возможности познания законов природы и даже в самом их суще-

ствовании.

59

CfJ<.t КПЦЦ - есцл-

ч иы с с у )к ус -

'At*f

y

ZillU a -

O&Uj Lit!

\

60

Часть II. ФИЛОСОФСКИЕ ПОЗИЦИИ

з

3

,мм эволю-

чие

4. 3. 3. Эволюция эмпиризма

Слабость эмпиризма - в том, что ограниченность нашего опыта

не позволяет с достоверностью обосновать всеобщие сужде-

ния. Следовательно, эмпирические методы недостаточны для на-

уки: опираясь только на них, невозможно строить научные теории,

содержащие законы.

Претендуя стать единственно верной методологией научного

познания, эмпиризм сам себя дискредитирует. Его эволюция про-

ходит через три этапа.

На первом он утверждает: источником наших знаний о бытии

является опыт (Бэкон, Гоббс, Локк). Это утверждение сочетается с

материалистическим пониманием бытия.

На втором этапе он делает следующий шаг: мы познаем внеш-

ний мир лишь настолько, насколько он дан нам в опыте. Но данные

опыта фиксируются в наших ощущениях; следовательно, мир дан

нам только как совокупность наших ощущений, и помимо наших

ощущений он не существует (Беркли). Здесь эмпиризм соединяет-

ся с феноменализмом, субъективным идеализмом.

На третьей стадии эмпиризм приводит к выводу, что и наше

сознание существует лишь постольку, поскольку оно дано нам во

«внутреннем» опыте, т.е. в наших представлениях о нем; помимо

этих представлений никакого сознания нет. Следовательно, нет ни

внешнего мира, ни человеческого сознания за пределами нашего

«внешнего» и «внутреннего» опыта. Все, что существует, - всякая

реальность, действительность, бытие в любом смысле слова - это

лишь какой-то поток «ничьих» ощущений и не более того (Юм,

Милль). Это ведет к абсолютному скептицизму, исключающему

возможность иметь какое бы то ни было знание о чем - либо.

В сжатом виде эволюция эмпиризма может быть представлена

следующим ходом рассуждений:

Этап 1: Все, что существует, познается в опыте (Бэкон).

Этап 2: Но в опыте нам даны лишь наши ощущения (Беркли).

Этап 3. Следовательно, ощущение и есть все, что существует

(Милль).

4. 3. 4. Эволюция рационализма

Априорные, - от

лат. ар,чоп -

и-00нпмап„на

Как и эмпиризм, рационализм (имеется в виду рационализм-1)

также наталкивается на непреодолимую трудность. Дело в том, что

разум (мышление) может вообще вывести что-либо только тогда,

когда есть из чего выводить. У всякого логич еского_ умоза ключения

должны быть исходные посылки, из которых делается _вывод. Зна-

чит. чтобы разум мог логически вывести всеобщие_суждеыи_я,_ за-

коны. надо предварительно уже иметь _в_-мышлении какие-то

исходные посылки. Откуда же разум их может взять?

Декарт полагал, что в нашем разуме есть априорные, заложен-

ные в не[_о изначально («от Бога») «врожденные идеи». Эти идеи

Гпава 4. Основные типы философских взглядов

61

являются безусловными истинами, потому что Бог не стал бы нас

обманывать. Врожденные идеи отличаются тем, что они «в есте-

ственном свете разума» представляются нам «ясно и отчетлив о».

Но «ясность и отчетливость» - это критерий субъективный и

неопределенный. Ведь разные люди могут ясно и отчетливо пред-

ставлять себе совсем различные вещи. Таким образом, рациона-

лизм. подобно эмпиризму, не в состоянии обосновать истинность

суждений о законах, установленных в сфере «чистого мышления»,

без обращения к полученным из чувственного опыта сведениям.

Изолированный от данных опыта (и тем самым - от внешнего

мира) разум не может выйти из заколдованного круга своих умо-

заключений, чтобы сверить их с фактами. Поэтому аналогично тому,

как это было с эмпиризмом, претензии рационализма-1 на роль

единственно верной методологии научного познания заводят его в

тупик.

На первом этапе своей эволюции он выражается в утвержде-

нии, что единственным источником всеобщих и необходимых ис-

тин, а значит, и истинных законов науки, являются априорные идеи

(Декарт). Такая позиция логически просто согласуется с религией:

Бог создал мир и заложил в наш разум идеи, позволяющие понять

законы этого мира. Но возможен и близкий к материализму панте-

истический вариант этой позиции (спинозизм: Бог и природа - это

разные названия одной и той же субстанции; вещи и мысли - это

две ее стороны или два ее проявления; а потому между вещами во

внешнем мире и мыслями в нашем разуме существует соответ-

ствие, что и позволяет разуму находить законы мироздания).

Ко второму этапу рационализм подводится Кантом. Он разра-

ботал учение, в котором сумел соединить тезис эмпиризма «все

знания из опыта» с тезисом рационализма «в разуме заложены

априорные истины». Согласно Канту, чувственный опыт дает нам

ощущения, которые наш ум подводит под понятия. Самые общие

понятия, представляющие собою «условия мыслимости» каких

угодно предметов, - это категории (такие как качество, количе-

ство, отношение, субстанция, причина и следствие, необходимость

и случайность и др.). Категории априорны - они образуют внут-

реннюю структуру мышления, «категориальную схему» его деятель-

ности, которая заложена в самой его природе изначально. Они

образуют «категориальный каркас», в который мы, в конечном сче-

те, «укладываем» все данные опыта. Полученные в опыте ощуще-

ния, следовательно, упорядочиваются и систематизируются с

помощью категорий. В результате такого «категориального синте-

за ощущений» у нас складываются суждения о данной в опыте дей-

ствительности.

Ни ощущения, ни категории сами по себе не являются знания-

ми. Полученные в опыте ощущения субъективны и хаотичны. Они

не составляют объективного знания, пока не будут подвергнуты

категориальному синтезу. Но и категории не составляют знания,

пока в них не будет вложено какое-то взятое из опыта содержание.

I an a Й&Ш

62

Часть II. ФИЛОСОФСКИЕ ПОЗИЦИИ

t

«Мысли без содержания пусты, созерцания без понятий слепы... Рас-

судок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить.

Только из соединения их может возникнуть знание»

23

.

Канту, таким образом, удается совместить эмпиризм и рацио-

нализм, идею опытного происхождения всех знаний и идею суще-

ствования априорных, внеопытных «внутренних начал» мышления.

Однако в то же время кантовская теория познания открывает

возможность для новой трактовки рационализма. Доказывая, что в

нашем уме изначально, до опыта содержатся не врожденные идеи

(как утверждал Декарт), а лишь категории, т.е. «пустые», не запол-

ненные никаким конкретным материалом логические формы мыш-

ления, Кант вместе с тем, по существу, превращает эти логические

формы в законы природы, т.е. мышление человека выступает у

него как сила, которая навязывает природе законы своей собствен-

ной деятельности.

И на третьем этапе отсюда делается вывод: если это так, то

«истинно-сущим» бытием обладает лишь категориальное мышле-

ние как таковое - разум, который мыслит и созидает природу по

своим законам. Гегель называет этот разум «Абсолютной идеей».

Рационализм сливается здесь с объективным идеализмом.

Логика эволюции рационализма-1 схематически может быть

сведена к следующему умозаключению:

Этап 1: Всеобщие законы природы познаются разумом без об-

ращения к опыту (Декарт, Спиноза).

Этап 2: Но разум без обращения к опыту может познавать толь-

ко законы своего мышления (Кант).

Этап 3: Следовательно, законы мышления и являются законами

природы, т.е. природа есть лишь «внешняя оболочка»

лежащего в ее основе разума (Гегель).

4. 3. 5. Третья постановка проблемы

Борьба между эмпиризмом и рационализмом играла важнейшую

роль в развитии философии Нового времени. Аргументируя свои по-

зиции, одни эмпирики склонялись к материализму (Ф.Бэкон), другие

- к идеализму (Дж.Беркпи). Среди рационалистов тоже выделялись

сторонники материалистических (Б.Спиноза) и идеалистических

(Г.Лейбниц) взглядов. Идеи, родившиеся в ходе этой борьбы, про-

должают разрабатываться вплоть до наших дней. Но пока шла фило-

софская полемика между эмпириками и рационалистами, в постановке

проблемы познания произошли новые сдвиги, связанные с разоча-

рованием в идеалах прогресса, просвещения, цивилизации, которое

стало нарастать в европейской общественной мысли с середины

XIX в. На этом фоне складывается и разочарование в науке. Входит в

моду отрицание социальной ценности науки, негативное отношение

к ее достижениям. Подвергаются критике методы науки, а вместе с

ними - и позиции как эмпиризма, так и рационализма.

23

Кант и. Соч. в 6 тт. Т. 3. М., 1954. С. 155.

м

н

и

о

л

В!

т

Ц|

Л1

И|

Hi

ги

И!

Bi

pi

гг

с

и

и

-J

d

о

h" о на А з М

63

В противовес и эмпиризму, и рационализму, которые утвержда-

ли необходимость строить знание на основе данных опыта и прин-

ципов разумного мышления, в философии Х1Х-ХХвв. поднимается

волна иррационализма - философского направления, которое

провозглашает существование не поддающихся рационально-

му объяснению форм познания, позволяющих постичь то, что не

улавливается ни опытом, ни логикой и недоступно науке. Ирраци-

онализм принижает разум и подчеркивает особое значение в жиз-

ни человека внечувственных и внеразумных факторов: слепой,

безрассудной воли (А.Шопенгауэр), инстинкта (А.Бергсон), коре-

нящихся в глубинах «коллективного бессознательного» архетипов

(К.Юнг). Источником знаний он объявляет мистическую интуицию,

сверхчувственное восприятие, непосредственный контакт с выс-

шими силами («откровение свыше») и т.д.

Иррационализм имеет древние корни. Он являлся одним из су-

щественных элементов древнеиндийской философской мысли. В

античной философии, которая провозгласила могущество разума,

тоже пробивалась иррационалистическая струя. Большую остроту

приобрел спор между рационалистами (схоластами) и иррациона-

листами (мистиками) в Средние века. В философии Нового време-

ни, опиравшейся на науку, иррационализм не пользовался успехом.

Но с середины прошлого века он превращается в одно из влия-

тельнейших течений философской мысли.

Противником иррационализма становится рационализм, пони-

маемый в широком смысле как принцип рациональности, объяс-

нимости путей постижения истины (будь-то опыт, разум, интуиция

или что-нибудь еще). Рационализм в широком смысле - это раци-

онализм-2. Он как бы надстраивается над эмпиризмом и рациона-

лизмом-1, утверждая необходимость рационалистической трактовки

всякого - как научного, так и вненаучного - процесса познания,

т.е. разумного объяснения его методов, средств и источников.

В результате постановка проблемы познания изменяется. В

центр проблемы выдвигается борьба иррационализма с рациона-

лизмом в широком смысле - рационализмом-2. Надо ли видеть в

иррациональных, мистических, не имеющих разумного объясне-

ния способах познания путь к высшим истинам, которые нельзя

постичь научными методами, имеющими разумное обоснование и , \,„HWиЗУИ(Э)11

истолкование, или же иррационализм и мистика должны быть от-

вергнуты как непригодные средства постижения истины? Этот воп-

рос, разделяющий современный иррационализм и рационализм-2,

приводит также к разным оценкам науки: рационализм смыкается

с сайентизмом (или, как иногда говорят, сциентизмом), иррацио-

нализм - с антисайентизмом (антисциентизмом).

Подчеркнем, что развитие науки на практике не опирается на

ирраиионалистическое понимание познавательной деятельности

человека и в принципе не может идти на его основе (см. гл. 9).

.

..-;

и - 2

science. -

CJMiZMtll*-

&£\tir>1

rt.-l t.HVtO I4CH-

H* >e~)>\l. ihiyUu,

1' 11'>If) H1 .i И

' ЧМ, VII ge .

г

64

Часть II. ФИЛОСОФСКИЕ ПОЗИЦИИ

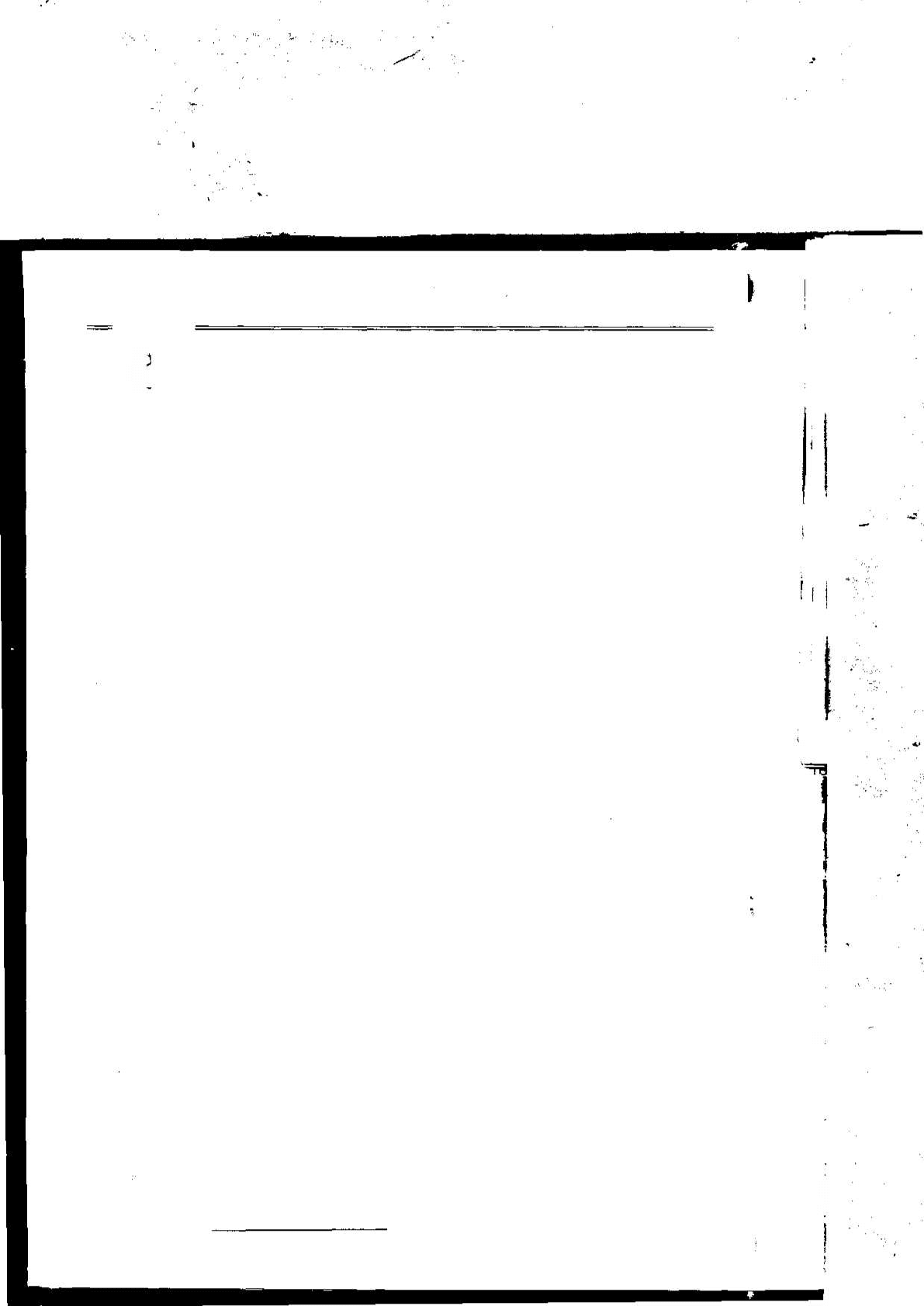

4. 3. 6. Логика развития проблемы познания

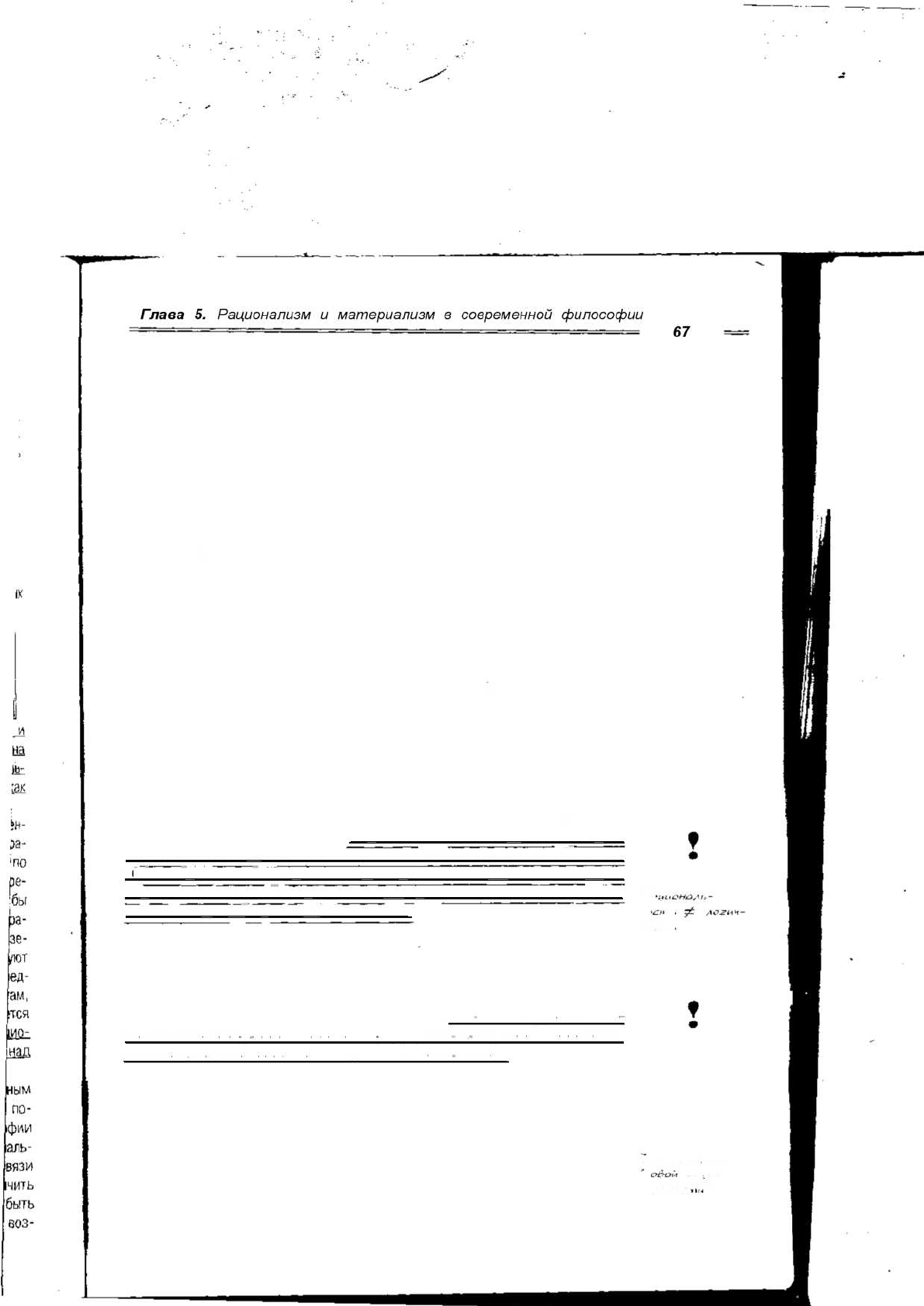

На рис. 4.2 представлена общая логика развития этой пробле-

мы в истории философии.

Первая

постановка

пробл емы

Антич -

ность

Познание:

чувства и

разум

Вторая

постановка

проблема

XVII-

XVIII вв.

Эмпиризм:

источник знания

- опыт

Рационализм-1:

источник знания

- разум

Третья

постановка

проблемы

XIX-

XX вв.

Рационализм-2:

познание - рациональный

процесс:

опыт + разум

Иррационализм:

сверхчувственное

и сверхразумное

познание

Рис. 4.2

В античности метод познания понимался как соединение чув-

ственных данных с деятельностью разума. В Новое время такое

понимание познания стало рассматриваться как эмпиризм; в про-

тивовес ему развивается рационализм, утверждающий, что позна-

ние законов природы может совершаться разумом без обращения

к опыту (рационализм-1). Взаимная критика, которой подвергали

друг друга сторонники эмпиризма и рационализма-1, выявила ог-

раниченность и того, и другого. В XIX - XX вв. эмпиризм и рациона-

лизм-1 стали объединяться под именем рационализма в широком

смысле (рационализма-2), рассматривающего познание как ра-

циональный процесс, сочетающий эмпирию (опыт) с логико-тео-

ретическим мышлением, а противоположную позицию занимает

иррационализм.

L.

ГЛАВА 5. РАЦИОНАЛИЗМ И МАТЕРИАЛИЗМ

В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

65

§5.1. Особенности современной философии

Современная философия - детище XX века. Ее облик сложился

в условиях драматических потрясений и крупномасштабных пере-

мен в жизни человечества, поразительных успехов науки и техни-

ки, сложных и противоречивых изменений в культуре. Этим

определяется своеобразие путей современного философского

мышления. Откликаясь на «злобу дня», философы в наше время, в

отличие от классиков философии прошлого, стремятся не столько

к построению грандиозных теоретических систем, охватывающих

все отрасли философского знания, сколько к осмыслению отдель-

ных проблем общественной жизни, культуры, науки. Эта тенден-

ция ведет к тому, что создаются разнообразные философские

концепции, относящиеся к отдельным разделам философского

знания и имеющие более или менее специализированный харак-

тер.

Например, публикуется много работ, посвященных таким ветвям фило-

софского знания, как политическая философия, философия техники,

лингвистическая философия (философия языка), герменевтика (фило-

софское течение, в котором центральное место занимает проблема

понимания и истолкования текстов) и др.

Обратной стороной отмеченной тенденции является «всеяд-

ность» современной философии - ее стремление к расширению

тематики, к вовлечению в поле философского анализа все новых

и новых явлений. В развитии современной философской мысли

сочетаются два процесса: с одной стороны, возникает и развива-

ется множество разнообразных учений и школ, а с другой - между

ними идет интенсивный взаимообмен идеями, в результате чего

они переплетаются и соединяются друг с другом. Вследствие

этого наряду с несколькими общепризнанно наиболее влиятель-

ными философскими течениями (аналитическая философия, экзи-

стенциализм, неотомизм, герменевтика) появляется масса труд-

ноотличимых друг от друга концепций, авторы которых навешивают

на составленную ими смесь разнородных идей, заимствованных

из разных источников, ярлык некоторого нового «изма».

Зачастую нелегко определить, в каком русле протекает мысль автора

философского труда. Так, известного русского философа Н.Бердяева

считают то объективным, то субъективным идеалистом; сам он иногда

относит себя к сторонникам персонализма, а иногда — экзистенциа-

лизма. У одного из виднейших представителей так называемой франк-

фуртской философско-социологической школы Г.Маркузе в общем котле

смешиваются элементы марксизма, экзистенциализма, фрейдизма.

В конце XX в. входят в моду новейшие течения философской мысли,

f

и p

t

ft:п\11f.»/;f Hi tti

'иг, vi.i/j \n!cit

Пли

tf-fttu*s:fj4*tjt.i>r

X

66

Часть II. ФИЛОСОФСКИЕ ПОЗИЦИИ

которые принято называть «постмодернистской философией». Для этих

течений характерно разочарование в разуме и науке, отрицание вся-

кой упорядоченности и определенности. Так, постмодернистская фи-

лософия деконструктивизма требует любое знание подвергать

«деконструкции», т.е. критическому анализу его оснований, «демонта-

жу» его структуры, результатом чего оказывается, в конце концов, «ут-

рата смысла». При этом становится невозможным вообще утверждать

что-либо определенное о мире, человеке, обществе, культуре.

§ 5. 2. Современный рационализм

5.2. 1. Проблема рациональности

Среди проблем, находящимся в фокусе внимания современных

философов, важное место занимает проблема рациональности.

Под РАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ понимается

разумность человеческой деятельности,

т.е. способность человека мыслить и действовать

на основе разумных норм и правил

Рациональность связана с осознанием., и . пониманием цели и

средств ее достижения. философия рационализма основа_на на

убеждении, что способность к рациональной, разумной деятель-

ности - это важнейшее условие существования и развития как

отдельной личности, так и всего человечества.

Но люди не всегда поступают рационально. И бывает, что имен-

но это необъяснимым образом приводит к удаче. Для иллюстра-

ции здесь чаще всего ссылаются на процесс творчества: по

признаниям самих творцов - поэтов, художников, ученых, изобре-

тателей - успех приходит к ним неожиданно, «сам собою», как бы

без участия их разума, и они сами не могут объяснить, каким обра-

зом достигают его. Конечно, можно говорить, что дело тут в «везе-

нии», в счастливой случайности. Но можно полагать, что существуют

какие-то таинственные, недоступные разуму, иррациональные сред-

ства и пути, которые позволяют человеку придти к результатам,

недостижимым рациональными средствами. Отсюда и рождается

философия иррационализма. Иррационализм не отрицает рацио-

нальность. но утверждает превосходство иррационального над

рациональным.

До XX в. проблема рациональности рассматривалась, главным

образом, как проблема гносеологическая, т.е. относящаяся к по-

знавательной деятельности человека. В современной философии

она приобрела более широкий характер: речь идет о рациональ-

ности всякой человеческой деятельности вообще. В этой связи

встают вопросы о том, каковы критерии, позволяющие отличить

рациональную деятельность от иррациональной, каким должен быть

идеал рациональности, является ли он единственным или же воз-

J

MI.

Р

С

1

«I

т<

i

i

tte

в

пр

ко

ся

те..

IQ

со

эт<

од

I

зе|

ва]

ш4

MJ

ир?

на'

1

в i

че|

ва|

за|

ца

о

5

i

можны разные идеалы, является ли научная рациональность об-

разцом и основой для организации жизни человеческого обще-

ства и др. Дискуссии по подобным вопросам сделали конфронтацию

«рационализм — иррационализм» одним из наиболее важных и ин-

тересных явлений не только в философии, но и в общественном

сознании, в культуре вообще.

5. 2. 2. Поиски «новой рациональности»

К настоящему времени идейная борьба между рационализмом

и иррационализмом привела к определенным сдвигам в их содер-

жании. Стало ясно, что в позициях, которые в прошлом категори-

чески отстаивали тот и другой, имеются бреши.

Рационализм-2 унаследовал от рационализма-1 убеждение в том,

что разумное мышление - это мышление строго логическое, под-

чиненное раз и навсегда данным и неизменным принципам, мыш-

ление «холодное», ни в коем случае не поддающееся влиянию ка-

ких-либо внелогических (эмоциональных, ценностных, интуитивных)

факторов. На этом убеждении зиждился классический идеал ра-

циональности, которому должно соответствовать научное мышле-

ние. Однако научная рациональность в исследовательской практи-

ке ученых фактически отклоняется от этого идеала: интуиция, эмо-

ции, ценностные установки в действительности существенным

образом воздействуют на ход научно-исследовательской мысли.

В XX в. философско-методологическая рефлексия над реальными

процессами научного мышления привела к пересмотру классичес-

кого идеала рациональности. Рациональность ныне уже не сводит-

ся к логичности, она включает в себя и внелогические мысли-

т"ел"ьные~действия~. ' Интуитивные, эмоциональные, ценностные фак-

торы понимаются "современным рационализмом как важные

составляющие р~азумной деятельности. В частности, интуиция при

этом уже не противопоставляется разуму, а выступает в качестве

одной из форм разумного мышления.

Вместе с тем в иррационализме начали искать «рациональное

зерно». Вера в иррациональные способы познания стала оцени-

ваться не просто как мистическая чушь, а как -попытка уловить ка-

кие-то неявные, -неосознаваемые, скрытые- в- глубинах бессозна-

тельного, еще неизвестные науке источники- знания. У сторонников

иррационализма ныне можно встретить признание, что иррацио-

нальное не есть нечто принципиально недоступное разуму, что оно

подлежит рациональному анализу и научному исследованию.

Все сказанное привело к поискам «новой рациональности» как

в науке, так и в практической деятельности. Более или менее от-

четливо вырисовываются, по крайней мере, три принципа, очерчи-

вающие ее характер. Во-первых, идеалы и критерии рациональности

зависят от развития культуры общества, от имеющихся в культуре

ценностных установок и регулятивов деятельности, а потому исто-

Р .

№

• L

HG> ч.ь

i. ft-i

Hpl (Hi

tut

Id

f-'ClllHO-

A w

•Лопасти