Каменский И.С. (Отв. ред.) Археологические открытия на новостройках (Выпуск 1) Древности Северного Кавказа

Подождите немного. Документ загружается.

ный код, опубликованный в «Древностях

Дона», организован в форме списка вариан-

тов

47

. Перевод его в форму списка призна-

ков вызван спецификой работы с ЭВМ.)

Свой код для срубных погребений лесо-

степного Заволжья предложила А. П. Семе-

нова

48

. Ряд признаков повторяет учтенные

нами, что естественно, поскольку рассмат-

риваются погребения одного культурного

круга. Вместе с тем четко чувствуется

влияние локальных особенностей. Много

места уделяется описанию ямы, сооружений

в ней, что для нас не имеет смысла,

поскольку в большинстве случаев мы не

можем получить об этом представления.

Кроме того, в работе А. П. Семеновой

речь идет о классической срубной террито-

рии с высокой плотностью и однородностью

населения, где много чисто срубных (хотя и

не стратифицированных) курганов." Поэтому

особое значение приобретают признаки,

описывающие устройство насыпи, как дета-

ли срубного обряда. В то же время лишь в

общих чертах описывается поза погребен-

ного—для нас часто единственный крите-

рий отнесения погребения к данной сово-

купности и потому требующий более под-

робной разработки.

Предлагаемый код (см. приложение 1)

включает в себя 59 признаков, объединен-

ных в 13 групп (что эквивалентно 13 приз-

накам с 59 вариантами в списке вариантов):

I группа описывает местоположение в кур-

гане, группа V—положение правой руки и

т. д. При описании в каждой клетке табли-

цы фиксируется присутствие или отсут-

ствие признака (1 или 0). Признакам прида-

ется равный вес, учитывая, что проблема

их взвешивания в археологии пока не раз-

работана. Признаки качественные, боль-

шинство из них (кроме группы II и XII)

взаимоисключающие. Но не все они обяза-

тельны, т. е. погребенный, например, обяза-

тельно как-то ориентирован, но при нем

может не быть сосуда. Обязательных групп

8 (группы I, III—VI, VIII—IX), т. е. в каждой

строке таблицы должно стоять минимум

8 единиц. В список включены не все теоре-

тически возможные признаки, а только те,

которые в описываемой совокупности

встретились хотя бы один раз. Более того,

как показал опыт, излишняя детализация

ряда признаков не дает новой информации,

а только затемняет картину. В первона-

чальном варианте в группе признаков,

описывающих положение туловища (группа

47

Каменецкий И. С, Маршак Б. И., Шер Я. А.

Анализ..., с. 97.

48

Семенова А. П. Погребальный обряд племен

срубной культуры лесостепной зоны левобе-

режья Волги. Канд. дисс. М., 1983. Архив ИА,

Р-2, 2320, с. 25—28.

49

Сорокина И. А. Курганные могильники...,

с. 209.

IV в данной работе), учитывалось отдельно

положение грудной клетки и таза. При

получении коэффициента корреляции меж-

ду парами вариантов «положение грудной

клетки на боку» и «таз на боку», то же —

«на спине» и «на животе» выяснилось,

что между ними есть полная положитель-

ная сопряженность, т. е. каждую пару мож-

но рассматривать как один признак «поло-

жение туловища на боку» . Аналогично

сократилось количество признаков, описы-

вающих ориентировку и направление лице-

вой части погребенного, поскольку установ-

лено, что распределения их по 8 секторам

вместо 16 вполне достаточно. Из призна-

ков, касающихся инвентаря, развернуты

только описывающие местоположение сосу-

да как основной его категории, встреча-

ющейся почти у половины погребений

(рис. 2).

Однако в описании погребений присут-

ствует один количественный признак—

степень скорченное™

51

. Необходимо выяс-

нить, как распределяются значения углов

скорченности в тазобедренном и коленном

суставах. Были составлены графики значе-

ний этих признаков (рис. 3, а,б) . Значения

каждого угла дали многовершинное распре-

деление, выделялись погребения со значе-

ниями угла А (скорченность в тазобедрен-

ном суставе), близкими 45—50°, 70 и 90°,

со значениями угла Б (скорченность в ко-

ленном суставе) около 10° и 20°, что соот-

ветствует обычно даваемому интуитивно

определению сильно- и среднескорченных

погребений

53

. Визуально обычно улавлива-

ется разница между срубными погребени-

ями с коленками, подтянутыми к груди (а

пятками — к тазу), и катакомбными, у кото-

рых пятки у таза (угол Б очень мал, а угол

50

При интерпретации группировок погребений к

этому признаку следует относиться с осторож-

ностью, так как мы фиксируем не первона-

чальный обряд, а лишь усеченный его вари-

ант, дошедший до нас. При этом мы не всегда

знаем, что происходило с телом погребенного

после захоронения, в каких условиях оно

находилось, поэтому трудно определить, отра-

жает ли данный признак (скажем, разворот на

спину) изначально задуманное положение, или

оно стало таким под воздействием внешних

факторов — засыпки ямы и т. д.

51

О правилах замера углов скорченности см.

статью Каменецкого И. С. в настоящем сбор-

нике.

52

Каменецкий И. С, Узянов А. А. О правилах

построения гистограмм.— В кн.: Археологиче-

ские исследования на Урале и в Западной

Сибири. Свердловск, 1977. Значения брались

у тех погребений, где их можно было взять по

сохранности: для угла А—468 погребений, для

угла Б—453.

53

Погребения со слабой скорченностью (А>90°,

Б>°) составляли единицы в данном массиве.

40

А составляет около 90°). Однако проведен-

ная корреляция значений угла А и Б пока-

зывает, что на группы они не делятся,

поскольку в разряд сильноскорченных по

углу Б попадают и сильно-, и среднескор-

ченные по углу А, и наоборот. Поэтому этот

признак в машину не вводился.

Следующей задачей явилось выяснение

возможной группировки погребений по пог-

ребальному обряду. Для этого надо срав-

нить каждое погребение попарно со всеми

остальными (1 с 2, с 3 и т. д., затем 2 с 3

и т. д.). Очевидно, это легче всего сделать

для объектов, сохранность которых позво-

ляет описать их полным набором призна-

ков

54

. Таких погребений оказалось 354—

выборка, представляющаяся достаточ-

ной для характеристики совокупности в

целом. Они вошли в таблицу 354x59, частью

которой является приложение 2. Затем

каждое погребение (строка) попарно сравни-

вались друг с другом. Для пары вычислялся

коэффициент сходства

55

54

Вместе с тем есть меры сходства и для

объектов с неполным набором признаков.

J. Е. Doran, F. R. Hodson. Mathematics...,

с. 140.

55

Шер Я. А. Интуиция и логика..., с. 14.

Рис. 2. Иллюстрации к коду по погребальному

обряду.

где К—количество признаков, которыми

описан объект А; /—то же для объекта Б;

s—количество признаков, общих для двух

объектов; величина / колеблется от 0 до 1

и тем ближе к ней, чем больше сходства

между объектами.

Массив сравниваемых погребений на-

столько велик

56

, что для исчислений была

применена ЭВМ. Программа была составле-

на так, что полученные данные ранжирова-

лись с интервалом в 0,01 и заносились в

таблицу (см. приложение З)

57

. На основании

этой таблицы был вычерчен граф (брались

56

Расчеты производились в вычислительном

центре Физического института им. П. Н. Лебе-

дева АН СССР.

57

В приложении 3 крайние значения интервалов

совпадают (0,85—0,86 и 0,86—0,87 и т. д.),

что как будто способствует попаданию одного

значения в два интервала. На самом деле

41

Рис. 3. Распределение значений углов скорченно-

сти.

а — угол А, основной массив погребений; б — угол

Б, основной массив погребений; в — угол А, до-

полнительный массив погребений; г—угол Б,

дополнительный массив погребений.

граница четкая, поскольку в программу введе-

но условие, согласно которому в один интер-

вал попадают только значения, равные край-

нему указанному и меньшие (например,

0,85<г=£0,86 и 0,86<fs=0,87). Если до сих пор

разрабатывались варианты кодов для перфо-

карт, то в данном случае имеет смысл именно

табличный вариант, так как ввод в машину

осуществлялся с помощью дисплея прямо с

таблиц.

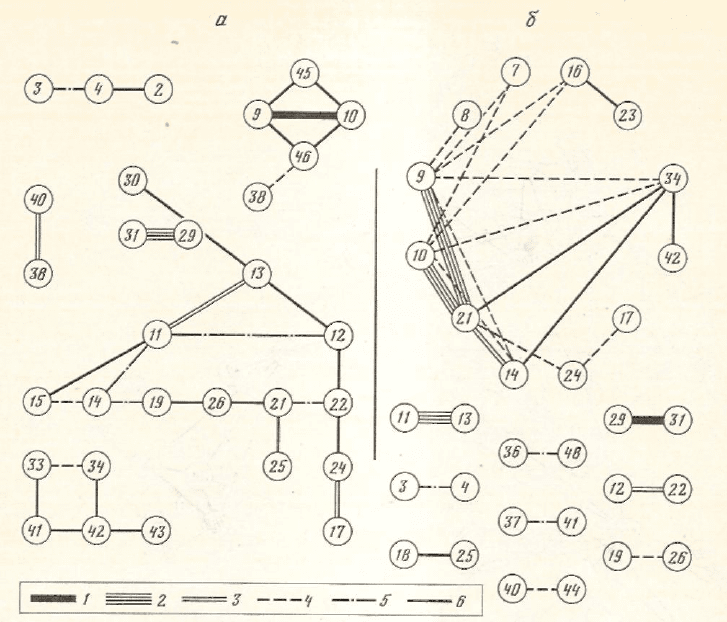

значения коэффициента по убыванию, и

погребения соответственно выстраивались

(рис. 4)

58

.

Поскольку погребения описаны разным

количеством признаков, .степень связи в

ряде случаев оказывается ослабленной, и

некоторые вершины графа связываются

между собой на довольно низких уровнях

коэффициента. В то же время, если ввести

эти низкие показатели полностью для всех

частей графа, то он окажется трудночита-

емым, так как, чем меньше значение пока-

зателя связи, тем больше объектов он

58

Оре О. Теория графов. М., 1968; Каменец-

кий И. С, Маршак Б. И., Шер Я. А. Анализ...,

с. 58.

42

связывает и, соответственно, больше линий

появляется на графе. Поэтому в таких

случаях изображались только линии, связы-

вающие изолированные вершины, в ядрах

же типов с достаточным количеством силь-

ных связей, более низкие опускались. В

результате получился связный граф, отра-

жающий взаимоотношения погребений

(рис. 4). На нем видно несколько ядер,

составленных погребениями с очень силь-

ной связью (1—0,8). Желательно теперь

посмотреть, какие признаки легли в основу

их выделения. Для этого попарно составля-

лись столбцы таблицы (приложение 2) и

вычислялся коэффициент ассоциации для

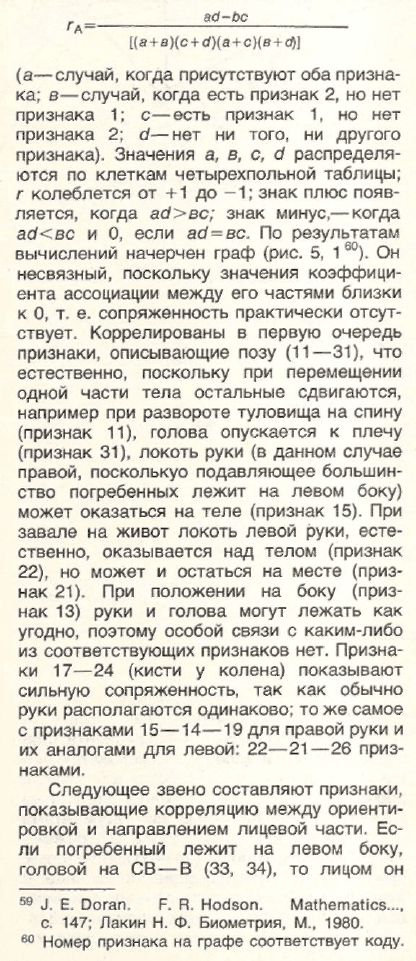

качественных признаков по формуле

59

.

будет повернут на ЮВ—Ю, реже — на ЮЗ

(41, 42, 43). Если при той же ориентировке

перевернуть его на правый бок (10), то он

будет лежать лицом на СЗ—ЗС (45—46).

Если же он лежит лицом на С—СЗ на

левом боку (9), то ориентирован он, есте-

ственно, на запад (38). Выделяются погре-

бения, ориентированные на север и повер-

нутые лицом на восток (40, 48).

Анализ графа показывает: что: 1) от-

дельные группы признаков не зависят друг

от друга (поза—ориентировка—положение

в кургане)—значение коэффициента близ-

ко к 0; группа признаков 50, 58 вообще не

вошла в граф, так как коэффициент очень

мал, т. е. сосуд располагается в погребении

независимо от прочих признаков; 2) наблю-

дается несколько видов сопряженности: а)

между признаками разных групп, определя-

ющих друг друга (варианты положения на

боку, ориентировка—направление лицевой

части, положение туловища—положение

рук); б) между признаками разных групп,

описывающими сходные явления (признаки

17—24); в) между признаками одной груп-

пы (3—4, 29—31, 11—13, 33—34, 14—15

и т. д.), что, по-видимому, должно свиде-

тельствовать о том, что это явления одного

порядка и в принципе могут быть объедине-

ны в один признак (например, 3—4 —

положение в южной поле, 14—15, 21 —

22—кисть перед лицом безотносительно к

положению локтя, 29—30 — череп на ви-

сочной кости и т. д.). Такое «укрупнение»

признаков, с одной стороны, может нес-

колько компенсировать часто встречающу-

юся в отчетах неполноту данных, с другой

стороны, свидетельствует о том, что не

всегда нужен слишком дробный список

признаков, поскольку разделение их несу-

щественно и на результат не влияет

61

; 3)

выявляются наиболее характерные для

данной совокупности признаки (например,

положение рук прямо, вдоль тела (16—23),

ориентировки на южный сектор (35—36—

37) не свойственны).

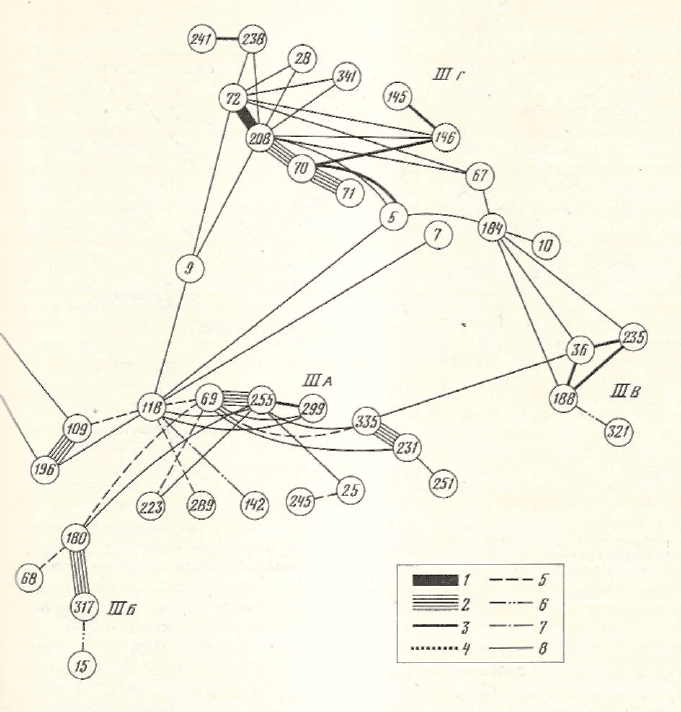

Иллюстрацией к графу на рис. 4 являет-

ся рис. 6, показывающий, какие признаки

способствуют объединению погребений в

группы I—IV. Анализ показывает, что в

основе заключены признаки, описывающие

положение туловища (11 —13), прочие приз-

наки дают выделение подгрупп I А, Б...

(рис. 6). Погребения группы I лежат на боку

(13), группы II — с разворотом на живот,

группы III — разворотом на спину. Группа IV

по признакам 13 и 11 примыкает к I и III

группам, но выделяется северной ориенти-

ровкой (40) и положением лицом на восток

(48) в отличие от более распространенных

признаков 33—34 и 41—43.

61

Этот вывод не является всеобщим — в каждом

случае должна проводиться проверка.

43

Отдельно была сделана попытка прос-

ледить взаимосвязь между размерами и

формой ямы для погребений, у которых она

прослежена, и выделенными группами. Та-

ковой не наблюдается. То же касается и

небольшого количества погребений с ме-

лом, охрой, органическими остатками, ко-

стями животных и некерамическим инвен-

тарем— все эти признаки в выделенных

группах распределяются равномерно.

Сосуды во всех группах располагаются

произвольно.

Можно подвести некоторые итоги.

Во-первых, подсчет коэффициента свя-

зи погребений и ассоциации между призна-

ками показал, что обработанный массив

расчленяется по положению туловища

(11—13) и связанным с ним вариантами

положения рук (14, 15, 19, 21, 22, реже —

17, 24 и 26) и головы (29—31). Во-вторых,

признаки, характеризующие положение в

кургане, ориентировку и направление лице-

вой части (наиболее распространенные 3, 4,

33, 34, 41, 42, 43), способствуют выделению

44

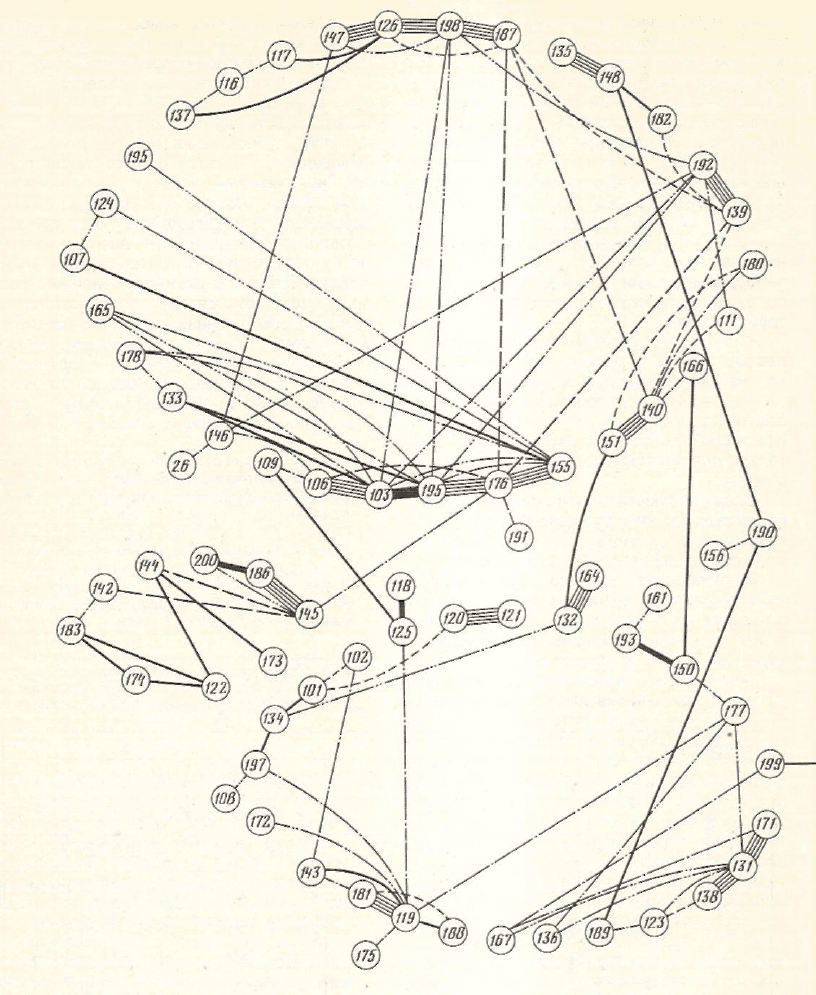

Рис. 4. Группировка по степени сходства основно-

го массива погребений. Значения коэффициента:

1 — 1,0; 2—0,9—0,91; 3 — 0,82 — 0,83; 4—0,81 —

0,82; 5 — 0,79 — 0,8; 6 — 0,76—0,77; 7—0,73 —

0,74; 8—0,71—0,72.

подгрупп в указанных группах, но все они

прообразующими не являются, поскольку

присутствуют в каждой группе. Тем более

это касается признаков, описывающих по-

ложение сосуда и прочие детали обряда.

Однако, как уже указывалось (см. примеча-

ние 50), признаки, характеризующие поло-

жение тела, могут быть связаны с посто-

ронними факторами, не относящимися к

обряду. Поэтому представляется нецелесо-

образным выделять на их основании обря-

довые группы, тем более, что они не корре-

лируют с истинно обрядовыми признаками —

ориентировкой и направлением лицевой ча-

сти (см. рис. 5,а). Все это позволяет считать

погребальный обряд рассматриваемой сово-

купности погребений единообразным

62

, а

описывающие его, наиболее распространен-

ные признаки,—диагностическими.

62

Аналогичный вывод был получен при анализе

маленькой выборки срубных погребений с

р. Сал. Сорокина И. А. Курганные могильни-

ки.., с. 206.

45

Рис. 5. Корреляция признаков по погребальному

обряду: а—основной массив; б—дополнительный

массив. Значения коэффициента: 1—0,8 — 0,9;

2—0,7 — 0,8; 3 — 0,6—0,7; 4—0,5—0,6; 5 — 0,4—

0,5;

6

—

0,3

— 0,4.

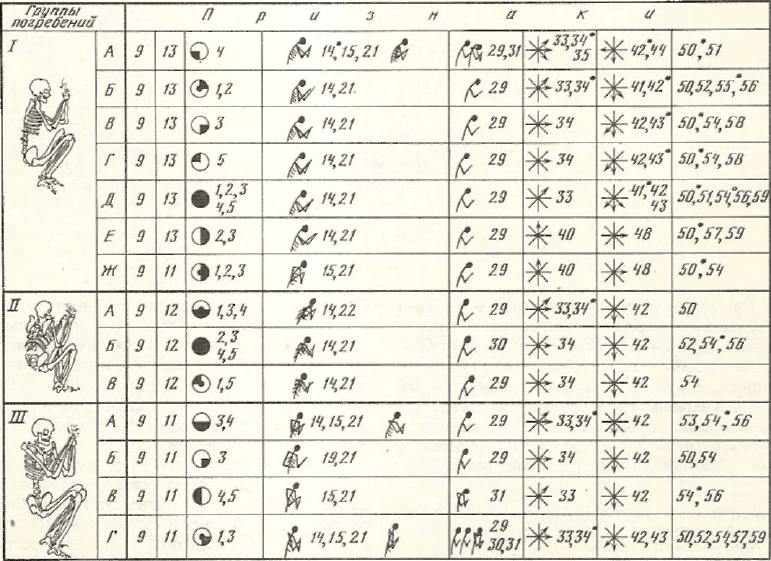

Единство срубного погребального обря-

да подтверждается сравнением с заведомо

инокультурной контрольной группой погре-

бений. В качестве таковой были взяты

катакомбные погребения из тех же могиль-

ников (всего 100 — номера 1 —100 на рис. 7).

Но катакомбный обряд сложнее, поэтому

контрольная группа описывалась только те-

ми группами признаков, что и срубный

массив (опускались описания катакомб, на-

пример, т. е. сравнение проводилось только

по позе, ориентировке и т. д.—см. прило-

жение 1). Это оправдано еще и тем, что у

погребений катакомбного времени, особен-

но в Прикубанье, достаточно часто не

прослеживается погребальное сооружение,

и при отсутствии характерного инвентаря

затрудняется культурно-хронологическое

определение.

Затем из основного массива было отоб-

рано 100 погребений с наиболее типичным

набором признаков — номера 101—200 на

рис. 7. Обе группы были связаны в таблицу

(см. приложение 5, где дан пример описа-

ния). Процедура исследования была той же,

что и для первой совокупности. Результатом

явились графы: рис. 7, отражающий сход-

ство между погребениями, и рис. 56, показы-

вающий взаимоотношения признаков

63

;

рис. 7, на наш взгляд, очень хорошо иллю-

стрирует компактность срубного массива по

сравнению с катакомбным, поскольку перво-

му присущ более или менее единый набор

признаков, в то время как у второго они

более разнообразны (мы, например, знаем,

что ориентировка катакомбников варьирует

в пределах курганов). Небольшая группа

катакомбников, примыкающих к срубным,—

сильно скорченные на левом боку с руками

перед лицом, но в катакомбах с характерным

инвентарем (могильник Спорный IV)

64

.

Граф по признакам видоизменился. Все

группы признаков оказываются сопряжен-

63

Признаки, характеризующие степень скорчен-

ное™, как и в первом случае, в ЭВМ не

вводились, хотя они дают двувершинное рас-

пределение (рис. 3,в,г), что отражает разно-

родность выборки; между собой они не корре-

лируют, т. е. нельзя полностью разграничить

типично срубную и типично катакомбную скор-

ченность. Есть лишь общие отличия: у срубни-

ков часто <А=<Б, А<90°, 5^30°, у

катакомбников<А около 90° при очень малом Б.

Вместе с тем есть сколько угодно промежуточ-

ных вариантов.

64

Савченко Е. И. Отчет Верхнесальского отряда

за 1977 г. в архиве ИА.

46

ными: включились признаки 7—8 (наличие

охры и органики), часто встречаемые у

катакомбников, сильнее обозначалась соп-

ряженность вариантов положения рук: 14—

21, 18—25, 17—24. Первая пара ти-

пично срубная, признаки 17—24 встреча-

лись, поэтому связаны с предыдущей па-

рой (14—21), а вот 18—25 появились

впервые. Кроме того, включился признак

34 (В ориентировка лицом на Ю), т. е.

образовался блок признаков: 34—42—9—

10—21 —14, т. е. ими описывается погребе-

ние, лежащее головой на восток, с руками

перед лицом, или грудью, независимо от

положения на боку, что составляет типично

срубную позу.

Остальные признаки также присущи и

левобочным и правобочным погребениям,

но не коррелируют с вышеуказанными

(14—21—34). Это сочетание определило

плотность срубных погребений на графе.

Наличие его является важнейшим показа-

телем для интерпретации погребения как

срубного.

Следует отметить, что признаки 11 —13

не сопряжены ни с указанными тремя, ни с

какими-либо другими, т. е. составной ча-

стью обряда они скорее всего не являются.

Единообразие срубного обряда затруд-

няет выделение хронологических пластов,

основным критерием для которого должно

стать наличие определенных типов керами-

ки.

Вторую часть работы составило иссле-

дование керамики из рассмотренных выше

погребений. Являясь наиболее распростра-

ненной категорией инвентаря в погребениях

срубной культурно-исторической общности,

она дает дополнительные сведения о куль-

туре в целом.

Сложности заключаются в том, что ти-

пология срубной керамики так до конца и

не разработана, хотя бытуют такие поня-

тия, как «банки», «горшок», «остроребер-

ный сосуд». Четкие же границы типов и

признаков, отличающие их друг от друга, не

определены, поэтому не всегда понятно,

чем руководствуются авторы, разделяя, на-

пример, горшки и банки; к баночным сосу-

дам часто относятся такие, которые в

других работах называются горшками, и

т. д. Кроме того, наблюдения показывают,

что и банки, и горшки по типу неодинаковы

и имеют разновидности. Весьма противоре-

чиво выглядят также рассуждения о разви-

тии типов и отдельных деталей

65

.

65

Так, Кривцова-Гракова О. А. считала валико-

вую орнаментацию позднейшей чертой, а сов-

ременные исследователи полагают, что валик

появляется весьма рано. Кривцова-

Гракова О. А. Степное Поволжье...; Косаре-

ва А. М. Керамика поселения срубной культу-

ры в урочище Усово, озеро на Северском

Донце.— В кн.: Проблемы эпохи бронзы юга

Восточной Европы.—Тезисы докладов конфе-

ренции 3—6 декабря. Донецк, 1979 с. 74.

Рис. 6. Схема распределения признаков по груп-

пам основного массива погребений. Точкой отме-

чен наиболее распространенный вариант.

47

Существуют локальные классификации

для срубной керамики, выполненные инту-

итивно. Принципы отбора признаков и обра-

ботки массивов в каждом случае объясня-

ются отдельно. Материалы из 54 курганных

и 4 грунтовых могильников Нижнего По-

донья были обработаны Д. В. Деопиком и

П. Г. Дервизом

66

, которые пользовались

при этом формализованными методами.

66

Деопик Д. В., Дервиз П. Г. Морфологический

анализ керамики из погребений срубной куль-

туры Нижнего Подонья.— СА, 1985,№ 1.

Нам, однако, представляется необходимым

вновь вернуться к этой теме, поскольку,

во-первых, в классификацию вышеназван-

ных авторов вошла не вся интересующая

нас керамика (ибо границы рассматрива-

емых территорий не совпадают), во-вторых,

мы не совсем согласны с предложенным

ими списком признаков.

Лепная керамика в целом является той

категорией археологического материала,

формализованное описание которой чрез-

вычайно затруднено в связи с ее нестан-

дартностью. Однако она столь распростра-

48

Рис. 7. Группировка по степени сходства допол-

нительного массива погребений. Значения коэф-

фициента: 1—0,99—1,0; 2—0,9 — 0,91; 3 — 0,88 —

0,89; 4 — 0,84 — 0,85; 5 — 0,81—0,82; 6—0,79 —

0,8; 7

— 0,77 —

0,78; 8

— 0,72 —

0,73.

нена и многочисленна, что исследование ее

интуитивным методом в настоящее время

представляется чрезвычайно затруднитель-

ным, если вообще возможным. Поэтому

вполне закономерны попытки применения

формализованных методов и разработки

принципов таких исследований .

J. С: Gardin. Code pour I'analyse des formes

des potteries. Paris, 1976; Брайчевский M. Ю.

Методы формализованного представления ар-

хеологической информации.— В кн.: Статисти-

ко-комбинаторные методы в археологии, М.,

Даже простое первичное описание кера-

мических изделий, скажем, в коллекцион-

ной описи, должно проводиться по одной

1970; там же. Деопик Д. В., Карапетьянц А. М.

Некоторые принципы описания применительно

к возможностям статистического анализа; там

же. Маршак Б. И. Код для описания керамики

Пенджикента; Генинг В. Ф. Программа стати-

стической обработки керамики из археологи-

ческих раскопок.—СА, 1973, № 1; Каменец-

кий И. С. Датировка городищ донских меотов.

Рукопись. Приложение I. Принципы описания

сосудов.

4.934

49