Каменский И.С. (Отв. ред.) Археологические открытия на новостройках (Выпуск 1) Древности Северного Кавказа

Подождите немного. Документ загружается.

Примечание 4. Полнота скелета, конеч-

но, понимается в археологическом смысле,

т. е. с поправкой на сохранность, грызунов

и т. д.

Примечание 5. Вариант 5 исключает

быка и лошадь, так как захоронения чере-

пов и ног этих животных, носящие явно

ритуальный характер, хорошо известны.

Они учитываются по признаку 57.

Примечание 6. Вариант 11 используется

в случаях, когда в разрушенном погребении

собран бессистемный набор костей.

Примечание 7. Надо считать обязатель-

ным требованием перечень всех костей

животных, найденных в погребении, что, к

сожалению, делается крайне редко. Без

этого мы не сможем понять требование

ритуала в отношении жертвенной части

животного. Даже в таком, хорошо изве-

стном ритуале, как положение в сармат-

скую могилу передней ноги с лопаткой,

необходимо перечислять все кости. Изве-

стно, что этот набор варьирует, почти ни-

когда нет копыт, меняется число фаланг. И

нам необходимо накапливать материал,

чтобы понять, случайно это или нет, и если

не случайно, то чем это объясняется. Из

этнографии известно, что членению живот-

ных, распределению его частей часто при-

дается особое внимание.

56. Местоположение напутственной

пищи (рис. 30)

Местоположение напутственной пищи в

могиле относительно ее контуров, либо

относительно тела покойного также играет

важную роль и во многих случаях оговорено

обрядом. Признак этот качественный. Вы-

ступает он в дискретной форме, но эта

дискретность условна, так как деление

камеры на участки в достаточной мере

условно, оно придумано нами, наложено на

данную нам реальность. Как делили это

пространство древние, как выступало оно в

погребальном обряде, мы не знаем. И,

таким образом, для нас оно объективно не

имеет деления, т. е. не дискретно. Мы

только догадываемся, что, так же как и

для нас, для древних было очевидно

различие мест в изголовье и в ногах, за

спиной и перед лицом и т. д.

27

, но полной

уверенности у нас нет. Отметим, что это

признак совместимый, так как кости живот-

Любопытно, что предложенное деление про-

странства камеры почти полностью совпадает

с делением, предложенным С. А. Плетневой,

совсем по другому поводу. С. А. Плетнева.

Раскопки бескурганных могильников средне-

вековых кочевников. Инструкция.— «Методика

полевых археологических исследований». М.,

1983, рис. 4.

ных не обязательно помещаются в одном

месте.

Ситуация несколько меняется для скор-

ченных погребений, и названия для них

даны в скобках. Мы упускаем здесь сам

череп, поскольку мне не известны случаи

нахождения напутственной пищи на нем. В

других случаях он представляет самосто-

ятельную единицу.

Знак тире — нет данных в документации;

знак ?—нет данных из-за сохранности;

0 — нет напутственной пищи; 1—в головах;

2—слева у головы (за головой); 3—справа

у головы (перед лицом); 4—на груди; 5 — на

ногах; 6 — слева от тела (за спиной); 7 —

справа от тела (перед телом); 8 — в ногах;

9 — в тайнике; 10 — в камере, но не связана

прямо с костяком; 11—в дромосе; 12 — во

входной яме; 13 — в заполнении входной

ямы; 14—на краю входной ямы; 15 — в

тайнике, в сосуде; 16—в камере, не связа-

но с костяком, в сосуде.

Примечание 1. Если кости расположены

на границе выделенных нами участков, на

1

пример в головах и слева от головы, то в

таблице указываются оба участка через

тире (1—2).

Примечание 2. Знак тире ставится, ког-

да в документации не указано местополо-

жение костей животного. Знак «?» ставит-

ся, когда в разрушенном погребении обна-

ружены кости животного, но первоначаль-

ное их положение не устанавливается.

Примечание 3. «Не связанность с костя-

ком» в вариантах 10 и 16 означает, что в

большой камере кости помещены в стороне

от костяка, а не рядом с ним. Например, в

катакомбе костяк лежит у задней стенки

камеры, а кости животного — справа от

входа. Ясно, что кости располагались не по

отношению к костяку, а по отношению к

камере, к входу в нее. Первые 8 вариантов

предполагают нахождение костей в непос-

редственной близости от погребенного. Они

же действуют и в «тесных» могилах, когда

расположение «вдали» от костяка, «вне

связи с ним» просто невозможно.

Примечание 4. Нахождение костей жи-

вотного в засыпи могильной ямы (вариант

13) при отсутствии следов разрушения поз-

воляет предполагать два случая: либо они

клались в могилу после частичной засыпки

ямы, либо они находились на перекрытии и

обрушились вниз после разрушения этого

перекрытия. Вопрос решается серийными

наблюдениями.

XIII. СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПОГРЕБЕНИЯ

ЖИВОТНЫЕ

Кроме напутственной пищи, в погребени-

ях встречаются скелеты животных, кото-

рые нельзя рассматривать как пищу. Это

скорее инвентарь, призванный обеспечить

160

«нормальную» жизнь «на том свете». Преж-

де всего это кони, которые часто хорони-

лись взнузданными, оседланными, что ис-

ключает возможность отнесения их к за-

упокойной пище. Об этом же свидетель-

ствуют и захоронения коней в отдельных

могилах. Сложнее обстоит дело с быками.

Использование их в качестве тягловой си-

лы общеизвестно, однако характер их упря-

жи таков, что мы, как правило, не имеем ее

остатков. С другой стороны, пищевая цен-

ность этого вида тоже хорошо известна.

Поэтому быки учитываются по данному

признаку только в бесспорных случаях, а

именно при наличии повозки или при захо-

ронении в отдельных могилах. Третье жи-

вотное, которое можно рассматривать в

качестве сопровождающего,—это собаки,

вероятно, охотничьи собаки.

57. Вид животного

Признак качественный, дискретный, фа-

культативный, совместимый. При наличии в

могиле нескольких особей, в таблице каж-

дая пишется отдельной строкой.

Знак тире — нет данных в документации;

знак ? — вид не определяется в силу сох-

ранности; 0—нет сопровождающих живот-

ных; 1—лошадь; 2 — бык; 3 — собака; 4 —

череп и ноги лошади; 5 — череп и ноги

быка.

Примечание 1. При расчистке, даже

если сохранность очень плохая, специалист,

как правило, может определить вид живот-

ного. Однако мне за 35 сезонов никогда не

приходилось работать в экспедиции вместе

с палеозоологом. Полагаю, что и для'

остальных археологов присутствие палеозо-

олога на раскопе непривычно. Поэтому,

ссылаясь на невозможность определения

вида из-за сохранности, я имею в виду не

только буквальный случай, но и тогда,

когда этот случай был упущен, т. е. когда

археолог на месте не смог определить вид,

а сохранность не позволила ему взять

скелет и доставить его к месту пребывания

11.934

161

палеозоолога. Правда, должен отметить,

что во многих подобных случаях археологи

проявляют непонятную небрежность, не ис-

пользуют предоставленный им шанс. Даже

когда все самые большие кости превраща-

ются в труху, сохраняются зубы. Они тоже,

конечно, разрушаются, но почти всегда

можно найти возможность закрепить и

взять хотя бы пару зубов, что уже вполне

достаточно для уверенного определения

типа.

Примечание 2. В могильниках Северно-

го Кавказа, да и за его пределами доволь-

но часто встречаются захоронения, где, как

интерпретируют это археологи, было захо-

ронено чучело животного или просто его

шкура. Для раннего средневековья доволь-

но часты случаи, когда в могилу положен

взнузданный череп лошади, и на надлежа-

щих местах находятся фаланги ног и хво-

стовые позвонки. Такая ситуация исключа-

ет рассмотрение костей как остатков на-

путственной пищи и недвусмысленно указы-

вает на то, что шкура здесь заменила

верховую лошадь. Второй случай, это когда

череп быка или лошади положен на основа-

ние, а по бокам его симметрично располо-

жены фаланги ног. Этот вариант не столь

ясен, как предыдущий. Следует отметить,

что такие захоронения, как правило, само-

стоятельны—они располагаются на терри-

тории могильника, но не связаны, по-

видимому, с конкретными погребениями.

Возможно, это не сопровождающие живот-

ные, а следы каких-то жертв, но они,

несомненно, связаны с заупокойным куль-

том, на что указывает их расположение

среди могил. Включение их в число вариан-

тов данного признака поэтому можно счи-

тать формальным.

58. Местоположение сопровождающе-

го животного

В отношении костей отдельной особи

данный признак является дискретным, ка-

чественным, альтернативным, обязатель-

ным, поскольку ясно, что если есть скелет

лошади, то он обязательно должен нахо-

диться в одном (и только в одном) опреде-

ленном месте. Однако по отношению к

всему погребению он факультативен и сов-

местим, поскольку присутствие сопровож-

дающего животного не является обязатель-

ным для каждого погребения, а с другой

стороны, в погребении может быть несколь-

ко сопровождающих животных, которые

просто в силу необходимости займут нес-

колько мест в погребении.

Знак тире—нет данных в документации;

знак ? — нет данных из-за сохранности;

0 — нет сопровождающих животных; 1—ря-

дом с погребенным, в камере; 2—над пог-

ребенным, в камере; 3—рядом с погребен-

ным, на ступени; 4 — во входной яме или

дромосе; 5—между стенкой ямы и срубом;

6—на горизонте у края ямы; 7 — в отдель-

ной яме, которая связывается с определен-

ным погребением; 8 — в отдельной яме, не

связанной с определенным погребением.

Примечание 1. Знак «?» ставится при

162

описании разрушенной могилы, когда среди

находок есть кости животных, например

челюсть лошади со следами окисла метал-

ла на зубах, но не устанавливается перво-

начальное местоположение животного.

Примечание 2. Когда в вариантах 7 и 8

речь идет об отдельных ямах, то прослежи-

вание, собственно, ям не обязательно. Как

и во многих случаях в археологии, здесь

следует руководствоваться общей ситу-

ацией, т. е. таким расположением объектов,

когда наличие отдельной ямы неизбежно.

Примечание 3. При обработке наблюде-

ний следует иметь в виду, что предписание

обряда не всегда может быть выполнено

буквально. Предположим, что обрядом

предписано класть коня слева от покойно-

го. Но так без нарушения обряда можно

расположить только одну особь. Что проис-

ходит, если родичи и соплеменники хотят

снабдить покойного десятком лошадей?

Расширять безгранично могильную яму

нельзя — ее не удастся перекрыть, если

этого требует обычай. Соответственно,

должны появляться новые черты, не свой-

ственные основному обряду. В нашем слу-

чае выход можно найти в возведении стол-

бовых опор кровли в средней части могилы,

в отказе от перекрытия вообще, т. е., воп-

реки обычаю, засыпать могилу землей,

можно вообще отказаться от могильной

ямы, совершив погребение на поверхности.

Последний вариант был избран для погре-

бения 1 в меотском могильнике Лебеди III

(раскопки 1979 г.). Можно считать, что со-

оружение отдельных ям для сопровожда-

ющих животных—это попытки спасти ос-

новной ритуал от искажений. Вероятно, это

относится не только к сопровождающим

погребениям животных, но и к сопровожда-

ющим погребениям людей и к некоторым

категориям инвентаря, когда его размеры,

количество превосходят обычные нормы.

Этим объясняется нестандартность, нети-

пичность почти всех выдающихся по богат-

ству погребений, их непригодность для изу-

чения обряда вообще и этнических его осо-

бенностей в частности. Это обстоятельство

следует учитывать при исследовании обря-

да. Можно рекомендовать на первом этапе

исключить все богатые погребения из рас-

смотрения, отыскивая черты соответствия

общему обряду уже на второй стадии ис-

следования.

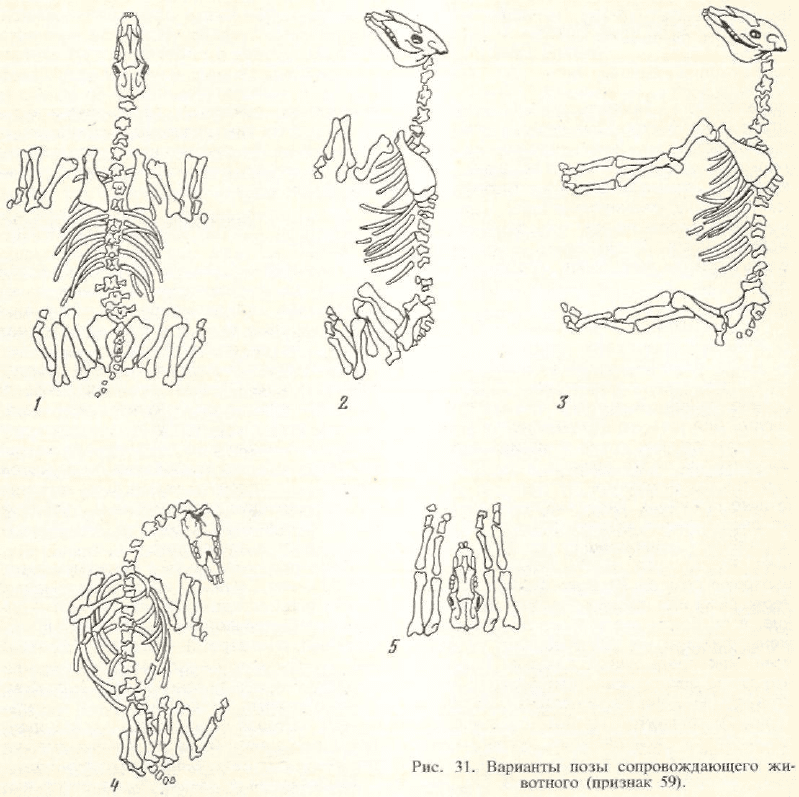

59. Поза сопровождающего животного

(рис.

31)

Количество поз не так уж велико. Раз-

нообразие, по-видимому, могут увеличить

только собаки. Но я, сознаюсь, не смог

сейчас отыскать документацию на погребе-

ния с собаками и ничего конкретного об их

позах сообщить не могу. Признак, как и

предыдущий, имеет двойное определение, в

зависимости от того, с чем он соотносится.

Для погребения он качественный, дискрет-

ный, совместимый, факультативный.

Знак тире — нет данных в документации;

знак ? — нет данных из-за сохранности;

О—нет сопровождающих животных; 1—на

животе с подогнутыми ногами; 2 — на боку,

ноги подогнуты; 3 — на боку, ноги вытянуты;

4—на спине; 5 — череп между костей ног.

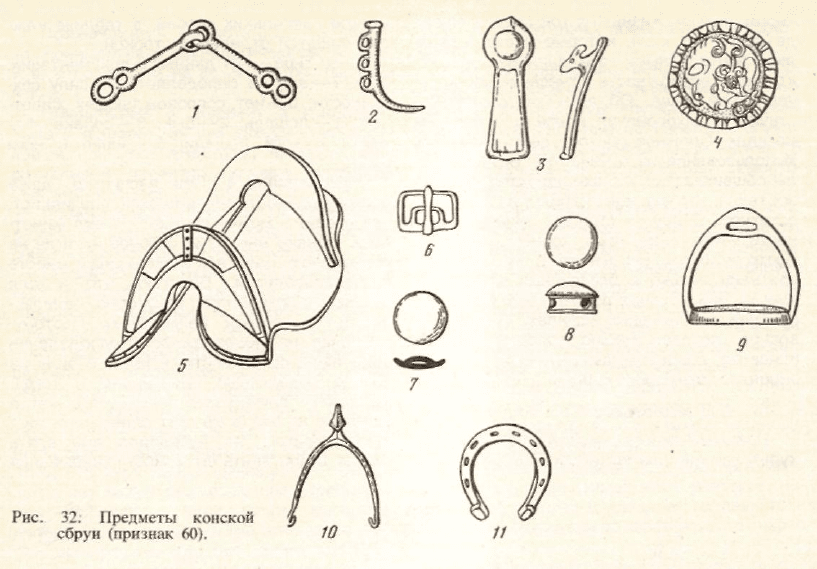

XIV. КОНСКАЯ СБРУЯ

Мы начинаем перечисление вещевого

инвентаря с конской сбруи не потому, что

придаем ей особое значение, а ради удоб-

ства сопоставлений, так как она прямо

связана с предыдущим признаком и целесо-

образно разместить их рядом.

60. Класс предметов сбруи (рис. 32)

Как и все признаки, характеризующие

инвентарь, этот факультативен, качестве-

нен, дискретен, совместим.

При наличии нескольких предметов

каждому в таблице отводится отдельная

строка (кроме бляшек).

Знак тире — нет данных в источнике;

знак ?—нет данных из-за сохранности;

0 — нет предметов сбруи: 1 —удила; 2 — пса-

лии; 3 — налобник; 4 — фалары; 5 — остатки

седла; 6—пряжки сбруи; 7 — бляшки; 8 —

бляхи-пронизи для перекрещивающихся

ремней; 9 — стремена; 10 — шпоры; 11 —

подковы.

Примечание 1. Знак «?» ставится при

разрушении могилы, когда предметов конс-

кой сбруи не обнаружено, но до разграбле-

ния они могли быть. При этом не обязатель-

но нахождение в погребении костей

лошади.

Примечание 2. По этому признаку отме-

чаются только те пряжки, которые найдены

при костяке лошади или при удилах, остат-

ках седла, т. е. которые наверняка отно-

сятся к сбруе.

Примечание 3. Бляшки также отмеча-

ются только те, что связаны наверняка со

сбруей. Так как обычно бляшки однотипны

и потому, что их бывает много, а число их

не имеет функционального значения, т. е.

не указывает на конструктивные особенно-

сти сбруи, бляшки фиксируются все сразу,

в одной строке, без указания на их число.

Только в случае различия их по признаку

61, они для каждого такого варианта пи-

шутся отдельно. Аналогично поступаем и в

отношении фаларов.

Примечание 4. Парные предметы —

псалии, стремена, шпоры—записываются

также одной строкой. В одну строку пишет-

ся и весь комплект подков. Однако при

двух парах стремян они пишутся в две

строки.

163

61. Материал, из которого изготовле-

ны предметы сбруи

Понятно, что этот признак не имеет

прямого отношения к погребальному обря-

ду, но ценность материала отражает имуще-

ственное положение или социальный статус

погребенного, и потому его желательно

учитывать.

Признак двойного определения. По от-

ношению к погребению он факультативен,

совместимый, формально дискретный, ка-

чественный. По отношению к признаку 60

он занимает подчиненное положение и ока-

зывается обязательным, совместимым,

формально дискретным и качественным.

Совместимость основывается на наличии

биметаллических изделий, не говоря уже о

седлах, на изготовление которых идет

много разных материалов. Формальность

дискретности связана с тем, что мы не

учитываем сплавов, которые могут созда-

вать постепенный переход, например между

медью и серебром, между серебром и

золотом.

Знак тире—нет данных в документации;

0 — нет сбруи; 1—железо; 2 — бронза; 3 —

железо с бронзой; 4 — кость; 5 — серебро;

6—золото; 7—серебро, положенное на

бронзу; 8—золото, положенное на бронзу;

9—золото, положенное на железо; 10 —

дерево; 11—кожа; 12 — пробка; 13—

войлоки.

Примечание 1. В приведенном списке

отсутствует уже ставший привычным знак

«?». Это не ошибка. Если мы можем опре-

делить тип предмета, то наверняка можем

указать материал, из которого сделан

этот предмет.

Примечание 2. Термин «бронза» исполь-

зуется в обычном для археологов смысле,

т. е. он покрывает и медь, и все сплавы на

основе меди, а иногда просто означает все,

что дает зеленый окисел. На этой почве

возникают ошибки. Особенно часто путают

«бронзу» с плохим серебром, которое тоже

дает зеленый окисел. Истина выясняется

только после чистки предмета, и тогда

обнаруживается ошибка дневниковой

записи.

Примечание 3. Существует большая ка-

тегория вещей, которые имеют бронзовую

основу, т. е., по существу, сделаны из брон-

зы, но имеют серебряное или золотое пок-

рытие. Это может быть механическое обер-

тывание предмета тонким листком благо-

родного металла, может быть серебрение

или золочение, может быть начеканка. Ана-

логичные вещи мы видим и на железных

предметах. Не всегда легко решить, чем

вызвано такое сочетание: отражает ли это

желание «подделать» используемый в быту

предмет или же эти вещи делались специ-

ально для похорон. Что касается чеканки,

инкрустации, позолоты, то использование

таких вещей в быту не вызывает сомнении.

Что же касается накладывания тонкого

листка, то иногда эта операция выполнена

настолько небрежно, сцепление с основой

так слабо, что практическое использование

такого предмета просто невозможно без

утраты покрытия.

62. Местоположение предметов сбруи

Как и предыдущий, этот признак подчи-

нен признаку 60, как и предыдущий имеет

двойную характеристику. По отношению к

признаку 60 он обязательный, качествен-

ный, дискретный, альтернативный. По отно-

шению к погребению он факультативный,

качественный, дискретный, совместимый.

Это касается отдельных предметов. При

парности или серийности признак становит-

ся и по отношению к признаку 60 совмести-

мым.

Поскольку для сбруи наиболее важным

является, связана она с конем или нет, то

дробное деление позиций, связанных с ко-

стяком, здесь не играет существенной роли

и упущено.

Знак тире — нет данных в документации

знак ? — нет данных из-за сохранности

0 — нет предметов сбруи; 1—было надето

на лошадь; 2—положено рядом с лошадью

3—положено отдельно от лошади (или

даже вообще без лошади) и от погребенно-

го; 4 — положено на погребенном или

вплотную к нему, отдельно от лошади.

Примечание 1. Нетрудно заметить, что

варианты образуют ранжированный ряд,

передающий различные состояния удален-

ности от двух полюсов: лошади и человека.

Постепенно слабнет связь с конем и возра-

стает связь с погребенным. Поэтому данный

признак при необходимости можно исполь-

зовать как дискретный, количественный.

Примечание 2. Когда лошадь лежит

рядом с человеком, а предмет сбруи нахо-

дится между ними, то он записывается как

лежащий рядом с лошадью. Это, естествен-

но, касается предметов, которые без сом-

нения относятся к сбруе. В споре за пряжки

и бляшки в этом случае выигрывает покой-

ник. Однако, если часть бляшек окажется

по другую сторону лошади, или каким-либо

иным способом будет недвусмысленно ука-

зывать на связь с нею, то все бляшки будут

приписаны ей.

XV—63. повозки

Учитывая, что из-за сохранности нет

смысла вводить типологию повозок, а из-за

размеров число вариантов размещения по-

возок ограничено, оказалось возможным

совместить оба этих признака. Не учитыва-

ется специально и наличие металлических

частей или их отсутствие.

164

Признак факультативный, качествен-

ный, дискретный. Практически он альтерна-

тивный, так как более одной повозки

встречается редко.

Знак тире — нет данных в документации;

знак ?—нет данных из-за сохранности;

О — нет повозки; 1—повозка в камере ря-

дом с погребенным; 2— повозка в камере

над погребенным; 3 — повозка во входной

яме или дромосе; 4—повозка разобранная,

в камере, рядом с погребенным; 5 — повоз-

ка разобранная, в камере, над погребен-

ным; 6—повозка разобранная, во входной

яме или дромосе; 7—повозка, сожженная в

камере; 8 — повозка на перекрытии входной

ямы; 9 — повозка разобранная, на перекры-

тии входной ямы.

Примечание 1. При наличии одних ко-

лес повозка считается разобранной.

Примечание 2. Поскольку повозки по

преимуществу целиком деревянные, то да-

же при средней сохранности дерева они

могут исчезнуть практически бесследно.

Когда мы обсуждали выше вопрос о сохран-

ности гроба, то для отрицания его суще-

ствования считали обязательным прилич-

ную сохранность органики в могиле. Гроб

был признаком, имеющим прямое отноше-

ние к обряду. Мы вправе думать, что если у

населения, оставившего могильник, было

требование хоронить в гробу, то оно было

всеобщим, обязательным. И если хотя бы в

одном случае мы фиксируем остатки гроба,

то мы обязаны во всех остальных поставить

знак «?». Так же ответственны и случаи

бесспорного его отсутствия. Что касается

инвентаря, то здесь такой всеобщности нет.

Нет, по-видимому, всеобщности и в отноше-

нии повозок, хотя можно допустить, что

требование хотя бы символического погре-

бения похоронных дрог могло в отдельных

культурах существовать. В интересующем

нас районе такой культурой могла являться

новотиторовская, где повозка или колеса

фиксируются в большинстве могил. В коде

же мы исходим из факультативности приз-

нака, приравнивая повозку к остальному

инвентарю. Поэтому мы не выставляем

требование удовлетворительной сохранно-

сти органики для фиксации отсутствия по-

возки. В любом случае при отсутствии ее

следов мы ставим 0. Знак ? ставится

только в случае разрушения погребения.

XVI. ВООРУЖЕНИЕ

Вооружение может попадать в могилу по

двум причинам: как часть одежды и как

собственно оружие. Если можно так выра-

зиться, это первый случай, когда мы рас-

сматриваем настоящий инвентарь, связан-

ный непосредственно с погребенным. Хоте-

лось бы также отметить, что эта категория

инвентаря имеет прямой выход на социаль-

ное устройство общества. Мы все знаем

тезис, что в первобытном обществе каждый

мужчина — воин, что, следовательно, все

мужчины вооружены. Мы знаем, что в

некоторых сообществах дело с оружием

имели и женщины. К сожалению, мы редко

пытаемся проверить этот тезис на археоло-

гическом материале и совершенно равно-

душно проходим мимо того факта, что

результаты раскопок как будто не подтвер-

ждают всеобщей (для мужчин) вооруженно-

сти. Более -ого, мы иногда начинаем гово-

рить о существовании специальной прослой-

ки воинов, дружинников, хотя речь идет

еще о первобытности. И это на том только

основании, что у части погребенных есть

оружие, а у другой части его нет. Раскопки

могильника Мощевой Балки (раннее сред-

невековье) показали, что прямолинейное

решение вопроса—есть оружие в могиле

или нет—не всегда оказывается правиль-

ным. В упомянутом могильнике, с его бле-

стящей сохранностью органики, выяснилось,

что в могилу клалось оружие не целиком, а

его часть. Клались деревянные ножны, но

не клался сам нож, клалось топорище, не

не клался топор, клались древки стрел и

колчан, но не клались наконечники стрел.

Иными словами, всеобщее вооружение

твердо фиксируется, но только благодаря

хорошей сохранности органики. В нормаль-

ных условиях мы на несколько сотен погре-

бений имели бы около десятка предметов

вооружения. Такую возможность надо все-

гда иметь в виду.

Напомним, что для классового общества

наличие оружия, всеобщность вооружения,

пожалуй, еще более показательно. Изве-

стно, что почти во всех средневековых

государствах простолюдинам было запре-

щено ношение оружия. Это понятно с точки

зрения классовой борьбы: гораздо легче

держать в подчинении не вооруженный

народ, чем вооруженный. И, скажем, всеоб-

щая вооруженность у горцев Кавказа явно

сказывалась на структуре общества, на

степени угнетения.

Как и другие «инвентарные» черты об-

ряда, «вооружение» делится на три фор-

мально самостоятельных признака, из кото-

рых первый является главным, а два других

его уточняют. Отсюда и характеристики

этих двух признаков могут иметь двой-

ственность, как это уже было показано

выше. Начиная с этих признаков, мы будем

определять свойство двух уточняющих

признаков только по отношению к первому.

При наличии нескольких предметов во-

оружения все они пишутся столбиком (кро-

ме стрел, поножей и налокотников).

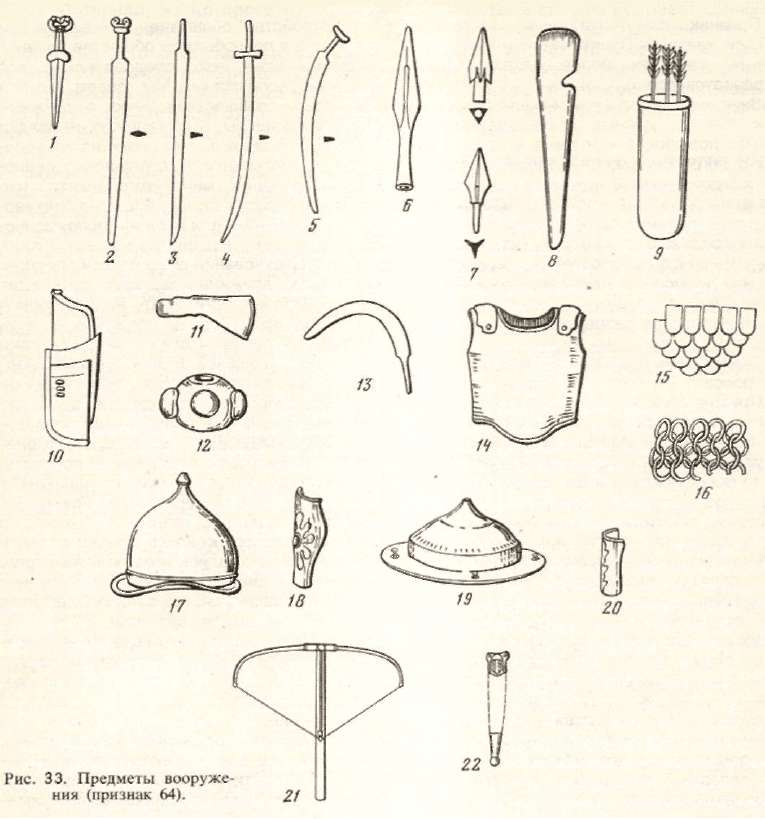

64. Класс оружия (рис. 33)

Мы объединяем в один список и защит-

ное, и наступательное вооружение и даем

165

только самую общую его классификацию.

Правда, в некоторых случаях делаем ис-

ключение, допуская некоторую детализа-

цию. Так, длинный меч, оба типа однолез-

вийных клинков и махайры можно было бы

объединить в единую группу рубящих клин-

ков. С точки зрения погребального обряда

это было бы правильно. Точно так же и

варианты 14—16 (латы, пластинчатые пан-

цири, кольчуги), функция которых одинако-

ва. Однако, учитывая, что эти признаки

имеют хронологическое и этническое раз-

личия, мы сохраняем это деление. Следует

еще отметить, что на нашей территории

отсутствует колющее оружие типа рапиры и

шпаги. Колющая функция мечей и однолез-

вийных клинков явно второстепенная. Кин-

жалы же используются совсем иначе. Это

должно было сказаться и на развитии

приемов фехтования в данном районе.

Знак тире—нет данных в документации;

знак ? — нет данных из-за сохранности мо-

гилы; 0 — нет оружия; 1—короткий меч,

акинак, кинжал; 2—длинный меч; 3—одно-

лезвийный прямой клинок; 4—однолезвий-

ный кривой клинок; 5 — махайра, ятаган;

6 — копье; 7—наконечники стрел; 8 — лук

или его остатки; 9 — колчан; 10 — горит;

11—топор; 12 — булава, пернач; 13—

боевой серп; 14—латы; 15 — пластинчатый

панцирь; 16 — кольчуга; 17 — шлем; 18—

поножи; 19 — щит; 20—налокотники; 21 —

арбалет; 22 — оковки ножен.

Примечание 1. При обнаружении целых

ножен мы в зависимости от их типа указы-

ваем присутствие того или иного вида

клинков. Аналогично в случаях с обнаруже-

нием рукоятей топоров, древков стрел и

т. д. Об этом говорилось выше по поводу

могильника Мощевая Балка.

Примечание 2. В случае обнаружения

оковок ножен, которые не дают возмож-

ность уточнить тип клинка, используется

признак 22

166

Примечание 3. Наконечники стрел в

таблицах пишутся одной строкой без указа-

ния их количества.

Примечание 4. При учете поножей и

налокотников отводится одна строка на

пару предметов.

Примечание 5. Классификация мечей у

нас традиционно идет по явно второстепен-

ному признаку: оформлению рукояти. Это

обстоятельство отметил еще К. Ф. Смир-

нов. Оформление перекрестия и навершия,

конечно, имеет большое значение для да-

тировок, а иногда и для этнических разгра-

ничений, но никак не влияет на функцию

клинка. Вернее, оно отражает способ упот-

ребления, но является вторичным по отно-

шению к нему. Дать точное указание на

границу между кинжально-колющими и ру-

бящими клинками, не представляется сей-

час возможным. Вероятно, она вообще бу-

дет разной для разных культур. Напомню,

что некоторые кинжалы горцев Кавказа

настолько велики, что вполне позволяют

применять приемы фехтования, свойствен-

ные для рубящего оружия. Таким образом,

тут образуется зона неопределенности, в

пределах которой мы не можем сделать

выбор, не учитывая общей ситуации с во-

оружением в данной культуре. Как мне

представляется, для каждой культуры гра-

ница должна быть установлена путем по-

строения гистограммы для длины клинков.

Двухмодальное распределение должно нам

дать указание на разграничение функции

клинков. Одновершинное распределение

будет указывать на единую функцию всех

клинков.

Примечание 6. Разграничение прямых

(палаш) и кривых (сабля) клинков не имеет

принципиального значения. Функция их оди-

накова до перехода от сабли к шашке,

когда окончательно утрачивается возмож-

ность колющего удара. Но признак имеет

существенное значение для хронологии

раннего средневековья и потому сохранен в

коде.

Примечание 7. Обнаружение целых лу-

ков— явление уникальное, но с появлением

сложных составных луков обнаружение их

остатков становится довольно частым

благодаря костяным накладкам. Археологи

легко распознают концевые и широкие сре-

динные накладки. Однако набор их, как

показали последние публикации, значи-

тельно шире. И хотя они встречаются зна-

чительно реже, но и их необходимо учиты-

вать. До недавнего времени не относили к

лукам и окончания их, сделанные из рога и

кости. Это упущение исправили В. А. Иль-

инская и Е. В. Черненко . Думается, что к

28

Ильинская В. А. Скифы Днепровского лесо-

степного левобережья. Киев, 1968, с. 98; Чер-

ненко Е. В. Скифские лучники. Киев, 1981.

окончаниям луков могут быть отнесены и

аналогичные предметы из бронзы.

Примечание 8. При фиксации колчана

учитываются не только его остатки, но и

расположение наконечников стрел пучка-

ми. Теоретически, конечно, можно предпо-

ложить, что в могилу клалась связка стрел

без колчана, но это для нашего района

представляется маловероятным.

Примечание 9. Арбалет получил в сред-

невековье довольно широкое распростране-

ние. Редкость его находок на территории

Восточной Европы, как мне представляет-

ся, объясняется не столько редкостью его

применения, сколько неумением распозна-

ния

29

. Возможно, конечно, что как новый

тип вооружения, арбалет не был включен в

круг внимания погребальной обрядности.

Примечание 10. Боевой серп —

достаточно редкое и специфическое ору-

жие. Наиболее известно оно у гето-даков. В

частности, на метопах памятника в Адам-

клиси (Румыния) изображен воин с боевым

серпом

30

. Как мне представляется, это ору-

жие было в ходу и у меотов Прикубанья .

Примечание 11. Различие вариантов

14—16 заключается в следующем: латы

делались из металлической пластины, пла-

стинчатые панцири из чешуеобразных мел-

ких пластинок, а кольчуги из мелких коле-

чек. Функциональное назначение всех трех

одинаковое.

Примечание 12. В литературе иногда

отличается копье от дротика. Первое пони-

мается как оружие ближнего боя, второе

как оружие метательное. Иногда различие

четко выступает и в материале. Например,

в могильнике Лебеди III имеются тяжелые

наконечники копий и легкие. Причем пос-

ледние часто встречаются по несколько

штук в могиле, «связкой». Очевидно, что

иметь несколько копий бессмысленно, в то

время как дротиков должно быть действи-

тельно несколько, иначе после первого

броска воин оказывается безоружным. Од-

нако в большинстве случаев отличить нако-

нечники копий от наконечников дротиков

Из последних работ см. Семыкин Ю. А. Опыт

реконструкции арбалета по материалам с тер-

ритории Волжской Болгарии.— «Древние и

средневековые культуры Поволжья». Куйбы-

шев, 1981, с. 120—128. Могу сообщить, что

остатки арбалета обнаружены и при раскоп-

ках Северокавказской экспедиции в 1983 г.

Крутикова И. Т. Дакия в эпоху римской окку-

пации.— Причерноморье в античную эпо-

ху, вып. 8. М., 1955, рис. 22, 2; еще два воина

с боевыми серпами изображены на мето-

пе XXXVII.

Возможно, это оружие найдено и в погребении

1954—2 могильника на ул. Почтовой (раскоп-

ки Н. В. Анфимова). Архив ИА, Р — 1, д. 961 —

а, л. 21.

167

почти невозможно, поэтому в коде мы не

учитываем этого различия.

Примечание 13. Конечно, можно было

объединить варианты 7—10, которые все

описывают одно и то же оружие—лук, его

снаряды и его «ножны». Однако, кроме

наконечников стрел, остальные детали

очень редки, и осуществлять их поиск без

специального указателя было бы очень

сложно.

Примечание 14. Все топоры рассматри-

ваются в коде как оружие (вариант 11),

хотя известно, что многие из них являются

инструментами. Однако мы не имеем на-

дежных критериев для сортировки топоров

на оружие и инструменты. Более того,

следует думать, что резкой границы и не

было, если брать не отдельный памятник

или культуру, а район. Иными словами,

можно, по-видимому, выделить боевые то-

поры для отдельной культуры, но предло-

жить универсальные критерии для многих

культур нельзя.

65. Материал предметов вооружения

По отношению к признаку 64 этот приз-

нак обязателен, формально дискретен, ка-

чественный и совместимый. Дискретность

формальна из-за наличия сплавов цветных

металлов, которые мы здесь не учитываем.

Совместимость связана с тем, что при

изготовлении некоторых предметов исполь-

зуется несколько материалов.

Знак тире — нет данных в документации;

0 — нет оружия; 1—бронза (включая медь);

2 — бронза с железом; 3—железо; 4—ка-

мень; 5 — кость; 6—дерево; 7 — кожа; 8 —

береста; 9 — золото; 10 — серебро; 11 —

войлок.

Примечание 1. При наличии нескольких

материалов приоритет отдается тому, из

которого сделана «рабочая» часть. Именно

этот материал ставится в таблице на пер-

вое место. Так, биметаллический кинжал

будет железным, поскольку у него желез-

ный клинок, топор будет бронзовым или

железным, хотя каждому понятно, что без

деревянной рукояти его использовать по

назначению нельзя. Соответственно, они

будут описаны: 3,1 или 1,6. Дерево (руко-

ять) указывается, естественно, только тог-

да, когда оно сохранилось, хотя бы в виде

следов.

Примечание 2. Вариант 2 (бронза с

железом) введен для характеристики за-

щитного вооружения, где функциональная

часть не столь очевидна.

66. Местоположение предметов во-

оружения

Учитывая, что ряд предметов вооруже-

ния имеет значительную длину (сабли,

копья), предложить то же деление про-

странства могилы, что было дано для приз-

нака 56, нецелесообразно. Границы уча-

стков будут постоянно нарушаться. Второе

обстоятельство—твердые места части ору-

жия на теле погребенного. Например, кли-

нок может носиться на боку, как сабля, на

животе, как кинжал. По древним изображе-

ниям мы знаем, что кинжалы (короткие

мечи) крепились и на бедре. Вот, пожалуй,

и все возможные варианты, и их следует

учитывать каждый отдельно. И, наконец,

мы должны учесть случаи явно ритуального

характера: втыкание в дно могилы, полом-

ки или согнутость.

По отношению к признаку 64 этот приз-

нак обязателен, дискретен, качественный и

в основном альтернативный. Для альтерна-

тивности стрелы составляют исключение,

поскольку они описываются суммарно, то

могут находиться в нескольких местах моги-

лы. То же относится к поножам, налокотни-

кам и оковкам ножен.

Знак тире — нет данных в документации;

знак ? — нет данных из-за сохранности;

0 — нет оружия; 1—вдоль правой ноги, сна-

ружи; 2 — вдоль левой ноги, снаружи; 3 —

наискосок тела; 4—отдельно от костяка;

5 — отдельно от костяка, сломанное или

гнутое; 6—справа от костяка, острием

вверх, к голове; 7—слева от костяка,

острием вверх; 8—справа от костяка,

острием вниз; 9 — слева от костяка, остри-

ем вниз; 10—отдельно от костяка, воткнут

в пол; 11—поперек ямы, в ногах; 12—

поперек ямы, в головах; 13—ориентировка

случайная (для стрел); 14 — надето на тело;

15—положено на тело; 16—справа от те-

ла; 19—слева от тела; 18 — в ногах; 19—в

головах; 20 — под костяком.

Примечание 1. При выборе варианта в

ряде случаев следует провести элементар-

ную реконструкцию. Если справа от черепа

обнаруживаем наконечник копья, то мыс-

ленно восстанавливаем его древко и прини-

маем, что оно лежало справа от костяка,

острием вверх, к голове (вариант 6). Для

топора верхом («острием») считается вне-

шнее отверстие втулки, т. е. за осевую

линию берется ось рукоятки. Эти же прави-

ла применяются ко всем видам наступа-

тельного вооружения.

Примечание 2. Варианты 14—19 отно-

сятся прежде всего к защитному вооруже-

нию.

Примечание 3. Вариант 20 следует при-

менять осторожно, исключая те случаи,

когда перекрывание предмета костями но-

сит вторичный характер. Например, если

погребенный имел меч у левого бока, то

при развале костей таза меч может ока-

заться частично под тазом. Острие меча

может оказаться под берцовыми костями.

Рукоять клинка бывает накрыта кистью

руки. Все эти случаи и аналогичные им не

идут по варианту 20.

168

XVII. СОСУДЫ

Это одна из наиболее часто встреча-

ющихся в могилах категорий. Уже только

по одному этому она очень важна. Надо

думать, что и с точки зрения древних

сосуды были необходимы в погребальном

культе. К сожалению, мне не известны

попытки выяснить, какую роль играли сосу-

ды, с какой целью они ставились в могилу.

Я уже упомянул, что в сосудах могла

находиться жидкая или полужидкая напут-

ственная пища. Можно допустить, что в

некоторых случаях посуда предназначалась

для использования в потусторонней жизни.

Иногда это бывает весьма прозрачно. Допу-

стим, в углу могилы стоит амфора, а рядом

кубок или еще какой-нибудь сосуд для

питья. Иногда таких сосудов несколько, что

можно толковать так, что покойный не

только будет пить сам, но и угощать друзей.

Я несколько утрирую ситуацию, но хотелось

показать, что размышления над функцией

находимых в могилах сосудов может дать

представление о том, что, по мнению роди-

чей, ожидало покойного после смерти. Иде-

ология очень трудноуловима в археологиче-

ских материалах, и пренебрегать представ-

ляющейся возможностью не следует.

Материал сосудов, вероятно, не имеет

существенного влияния для обрядности, но

дает указания на имущественные возмож-

ности родичей покойного. К тому же иногда

и материал играет, вероятно, ритуальную

роль. Так, в неоднократно уже упомянутом

меотском могильнике Лебеди III при обилии

в могилах разнообразной гончарной посуды

в каждой почти находился один лепной

горшок. Можно допустить, что ритуал тре-

бовал этой детали. Тут следует сказать,

что Лебеди III относятся к IV в. до н. э., а

гончарная посуда появилась у меотов, как

считается, с V в. до н. э. До этого, понятно,

в могилы ставилась только лепная посуда.

Не есть ли присутствие одного лепного

горшка даже в сравнительно богатых погре-

бениях воспоминанием о не столь уж дале-

ких временах?

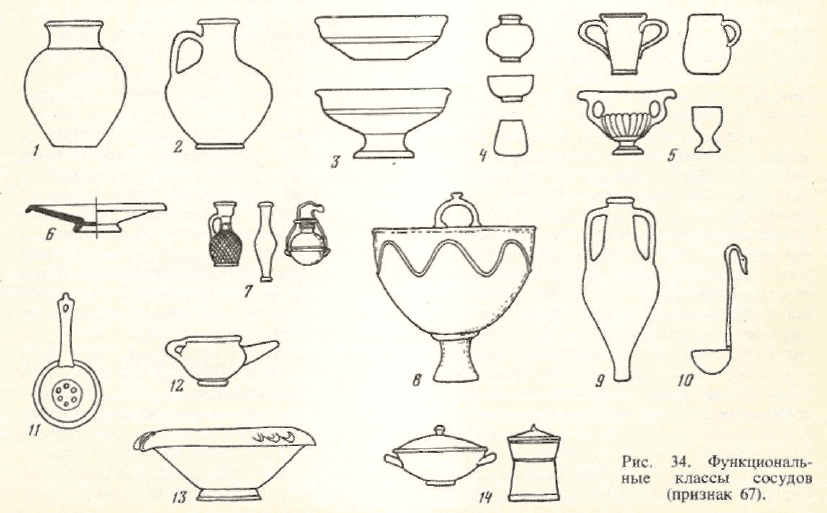

67. Класс сосудов (рис. 34)

Я постарался объединить все бесконеч-

ное разнообразие сосудов в немногие фун-

кционально однородные группы, так как

полагаю, что именно функциональное на-

значение является главным для погребаль-

ного обряда. В скобках, естественно, пере-

числены не все сосуды. Эти перечни, дан-

ные преимущественно в терминах античной

археологии, как наиболее разработанной в

этом отношении, призваны лишь ориентиро-

вать, разъяснять.

Признак факультативный, дискретный,

совместимый, качественный.

При наличии нескольких сосудов они

пишутся каждый в отдельной строке

таблицы.

Знак тире — нет данных в документации;

знак ? — нет данных из-за сохранности;

О — нет сосудов; 1—горшок; 2 — кувшин;

3—открытые сосуды (миски, тарелки, вазы

и пр.); 4 — мелкие сосуды (горшочки, солон-

ки и пр.); 5—сосуды для питья (кубки,

ритоны, кружки, канфары, килики, чарки и

т. п.); 6 — рыбные блюда; 7—сосуды для

169