Харченко Е.В. Модели речевого поведения в профессиональном общении

Подождите немного. Документ загружается.

151

дурной класс за мою практику// этого ребенка нужно оградить, чтобы не мешал классу//

я их ненавижу!

Врач: безнадежный больной// его болезни - это его проблемы// как же она меня

достала// никому не надо, а потом приходят// одни симулянты пошли// очередная шлюха

к гинекологу пришла// притворяется// сегодня что, поток посетителей?// сначала

беременные, потом остальные// у меня больных хватает// устала от больных// ходят 100

раз на дню!// ходят все, больничный выпрашивают// ходят тут всякие// что за больные

пошли.

Мы выделили некоторые модели, используемые при построении и/ или

запоминании высказывания.

Кроме уже упоминавшихся высказываний, построенных по типу «НЕ + глагол в

повелительном наклонении» отрицательно оцениваются:

• (если) НЕ + глагол (нравится/ хотите) – (то) (НЕ) + глагол в повелительном

наклонении

Продавец: не нравится - не бери (6)// не нравится - не берите (3)// не хотите – не берите

(3)// не нравится - не покупайте (2)// не нравится - идите в другой магазин// не нравится -

не смотри (2)// не нравится - покупайте в магазинах!// не нравится - не берите// не

нравится – уходите// ну не нравится, так идите в другой магазин.

Врач: не нравится - лечитесь сами// не нравится - не приходите// не хочешь лечиться - не

приходи ко мне// хотите быстро - идите в частную клинику!

• глагол в повелительном наклонении + …

Продавец: говорите (23)// не трогайте руками! (5)// отойдите от прилавка (4)// сдачу-

то возьмите! (3)// бери, пока есть!// берите, не пожалеете// берите, осталось несколько

штук// берите, это последняя// вали отсюда// вы или берите или не загораживайте

обзор// выбирайте и уходите// выбирайте сами// говорите, что нужно?// гони бабки//

готовьте без сдачи// готовьте мелочь!// готовьте мелочь! Без мелочи обслуживать не

буду!// давай деньги!// давайте деньги// денег много - покупайте, нет - проходите

дальше// дэвушка - солнышко, гранат бэри! (л.к.н.)// денег нет – сиди дома// закрывайте

двери - холодно!// здесь вам не рынок, что есть, то и берите// иди в другой магазин// иди

отсюда, приятель// идите поищите лучше// идите у других берите// или покупайте, или

уходите прочь!// кончай мерить, покупай!// купите что-нибудь еще// ничего руками не

трогать!// отойдите от витрины!// отойдите, вы мешаете очереди// пересчитайте//

подходите! Покупайте! Не пожалеете!// покупайте в другом месте// покупайте что-

нибудь// посмотрите// поторапливайтесь// прикройте за собой дверь// смотрите, что

желаете?// хватит тормозить что остолбенели, говорите// что стоишь как столб,

говори, что у тебя// это не мой отдел, встаньте в другой// это не мой отдел, встаньте к

другому// я тебе сказала иди!

Учитель: встань в угол (2)// дай дневник (2)// замолчите! (2)// запишите домашнее

задание (2)// иди за родителями (2)// иди к доске! (2)// подай дневник! (2)// встаньте, кто

говорит// выходи к доске// достаньте листочки, у нас небольшая контрольная// завтра

контрольная, готовьтесь// закрой рот// закройте все рты!// закройте рты// замолчите

все// заткни линейкой рот// заткни рот!// заткнись// Иванов, заткнись// иди к доске

отвечать// иди погуляй!// иди смой свою помаду с губ// молчи, когда я говорю// подойди ко

мне после уроков// покажи дневник// покажите домашнее задание// помой (пол, доску…),

пожалуйста// посмотрите на себя на перемене - стадо свиней и ослов// приведи

родителей в школу// приготовьте дневники// приготовьте листочки, пожалуйста//

принеси дневник// проваливай к директору// проснись, рахит послевоенный// / сиди

смирно// сидите смирно!// / смотри на доску!// соображай пошустрее // собирайте свои

манатки// учи, учи, и ещё раз учи!// я это знаю, а вы - нет, значит слушайте.

Врач: закройте дверь (36)// раздевайтесь (18)// рот закрой! (9)// встаньте в очередь (3)//

откройте рот! (3)// повторите анализы (3)// не реви! (2)// расслабьтесь (2)// терпи (2)//

вдохните, … не дышите// говори, что у тебя болит// громко не кричи!// давайте вашу

карту// дышите в сторону// дышите глубоко// замолчи, надоел // идите за талоном //

замолчи, надоел // идите за талоном // идите к другому врачу // руки убери! // сиди и

152

слушай // если у вас есть возможность, заберите ребенка в другую больницу, здесь и

специалистов-то нет// если что - вызывайте скорую// жди своей очереди// ждите своей

очереди!// закрой левый глаз, закрой правый, опять левый// хватит рыдать, а то выгоню

из кабинета.

• почему + …? (упрек)

Врач: почему без талона?// почему в обуви зашли?// почему в пальто?// почему вы в

верхней одежде?// почему вы не пришли как только поднялась температура?// почему же

вы раньше не обращались?// почему за своим здоровьем не следите!?// почему не

лечитесь?// почему не обратились раньше?// почему раньше не пришли?// почему сразу не

пришли?// почему я должна вас ждать?

Учитель: все читают, а ты почему в окно смотришь?// вы опять не готовы отвечать,

почему?// почему вы так сделали?// почему вы такие трудные?// почему не сделали

домашнее задание?

Положительно оцениваются высказывания, построенные по следующим моделям:

• Давай/ -те (вместе) + глагол в 1 л. мн ч.

Врач: давайте вместе подумаем, что может быть причиной ваших болей// давайте

подумаем вместе//давайте послушаем вас// давайте посмотрим ваше горло// давайте

просто поговорим// давайте сделаем иначе.

Учитель: давай еще раз попробуем разобраться!// давай попробуем вместе// давай я тебе

помогу// давайте вместе подумаем над этой проблемой// давайте на уроке немного

послушаем музыку (литература)// давайте подумаем вместе // давайте попробуем

решить вместе// давайте с вами познакомимся.

Продавец: давайте посмотрим// давайте вам подберем еще юбку.

Инженер: давайте подумаем! //давайте разберемся, почему это случилось.

• Глагол в повелительном наклонении + (пожалуйста)…

Врач: больше не болейте // веди здоровый образ жизни и никогда не будешь болеть //

верьте мне и в то, что вылечитесь // никогда не отчаивайтесь // выздоравливайте // если

что - обращайтесь // занимайтесь собой // заходите // присаживайтесь // отдыхайте //

лечитесь // миленькая, хорошенькая, потерпи еще чуть-чуть // не беспокойтесь, все в

порядке // не болейте // не волнуйтесь! // рассказывайте, что вас беспокоит // пейте чай,

а не таблетки // поправляйтесь // прислушивайтесь к себе // соблюдайте диету.

Учитель: все хорошо, подумай еще // кому что непонятно – подходите, объясню //

настаивайте на своем мнении, придерживаясь одного примера // не шали // помогите мне

решить эту проблему // соберись с мыслями и отвечай // учитесь пока в школе, в жизни

будет сложнее // учитесь, ребята, это вам когда-нибудь в жизни пригодится // хорошо

учись.

Продавец: командир, купи цветы// берите тот, который на вас смотрит// берите, не

пожалеете// возьмите эти конфеты, они очень вкусные// возьмите это, этот товар

лучше// да, да это хороший, берите// девунька, быстрее, мы закрываемся// считайте

деньги не отходя от кассы// не ложитесь на прилавок, пожалуйста// оплатите,

пожалуйста, стоимость товара в кассе// попробуйте, это очень вкусно.

В целом оказалось, что отрицательно оцениваемые варианты речевого поведения

профессионалов, несмотря на их многочисленность, подобны. При их анализе можно

выделить как лингвистические, так и экстралингвистические средства, рассматриваемые

учеными как средства отрицательного эмоционального воздействия или выражения

агрессии.

Так, А.В. Поселенова при изучении специфических средств выражения

агрессивности в разговорной речи наряду с общепризнанными, к которым относятся

бранные слова и выражения (бестолочь, болван, чурбан неотесанный и т.п.), слова и

выражения с отрицательной эмоциональной окраской (подхалим, проморгать, кривой и

т.п.), а также повелительная интонация, особенно при использовании инфинитива и

формы глагола прошедшего времени в функции форм повелительного наклонения (Сел

быстро! Встать! Молчать!), выделяет средства выражения скрытой агрессивности. К ним

153

относятся некоторые императивные конструкции, в состав которых входят частицы ну-ка,

вот, так (и), -ка и некоторые другие, в этом случае императив обретает особые

коммуникативно-прагматические свойства: Ну-ка подай мне эту книгу! («Я требую, чтобы

ты подал мне эту книгу; я предполагаю, что ты выполнишь мое требование, потому что ты

должен это сделать, а я не намерен тебя об этом просить»). Важной особенностью таких

конструкций А.В. Поселенова считает невозможность использования в них этикетных

формул. Скрытую агрессивность говорящего также могут выражать некоторые

междометия (Вот еще! Еще чего!), частицы, входящие в состав вопросительных

высказываний (Ну, что ты хотел сказать? Так, кто еще не оплатил проезд?). Императивные

конструкции с частицей так и (Так и сделай! Так и веди себя всегда! и т.п.) всегда

используются субъектом речи, который ставит себя выше собеседника и желает активно

(агрессивно) воздействовать на него (даже в случае согласия с ним) (Поселенова: 382-

383).

М.Ю.Федосюк, рассматривая средства отрицательного эмоционального

воздействия, используемые в русской разговорной речи, различает семантические,

прагматические и стилистические. «Семантические средства оказывают отрицательное

воздействие на адресата благодаря своему содержанию. Все они, как правило,

ориентированы на обобщенную отрицательную характеристику этого адресата. Так,

вместо объективной, но не вызывающей эмоционального эффекта констатации: «Ты

сказал неправду» - провинившийся имеет шансы услышать, возможно необоснованные, но

зато весьма действенные генерализации: «Всегда ты неправду говоришь», «Обманщик!»

или даже «Подлец!».

Прагматические средства отрицательного эмоционального воздействия

проявляются в особом характере речевого поведения адресата, которое, как правило,

направлено на принижение коммуникативной роли адресата. В число подобных средств

входят: отказ от дальнейшего общения (молчание), всевозможные императивные

высказывания («Прожуй сначала, а потом говори»), замена вежливого обращения на «вы»

фамильярным «ты», а также обозначение партнера по коммуникации местоимением «он»

(«Ты что, оглох, что ли? Ему говорят, а он и в ус не дует»).

К числу стилистических средств относятся, во-первых, языковые единицы с

отрицательно-оценочной или, наоборот, неожиданной для разговорных ситуаций

официальной окрашенностью («явился» вместо «пришел»), а во-вторых, имплицитное

оформление уже рассмотренных нами семантических и прагматических средств»

(Федосюк 1992).

Проявлением грубости считается и употребление глаголов в повелительном

наклонении без использования этикетных слов (пожалуйста и под.). И.А. Стернин пишет,

что косвенное общение (то есть широкое использование в общении косвенных

высказываний) считается более вежливым (хотя и прямое можно смягчить специальными

средствами – интонацией, словами «пожалуйста», «будьте любезны» и др.). Большинство

взрослых предпочитает указания и просьбы получать в косвенной форме. Да и дети уже к

11-12 годам, когда у них начинают формироваться самостоятельные понятия, начинают

отвергать прямые указания («Садись учить уроки!», «Придешь домой в 9 часов!») как

грубые. В этом свете известная подростковая грубость является вынужденной,

проявляющаяся как ответная реакция на грубость взрослых (Стернин 2001: 20-22).

Положительную оценку получили высказывания, содержащие поддержку, похвалу.

Учитель: вот и умница // все сегодня хорошо поработали // все-таки мы с вами

молодца // все умницы! // вы - золото школы // вы - лучшие ученики // вы все молодцы! //

вы делаете успехи // вы мой самый любимый класс // вы молодцы // вы очень способны //

вы очень талантливы // вы прилежный ученик // вы самые лучшие // вы сдадите экзамен

// вы сегодня замечательно работали // вы сегодня хорошо работаете // вы способны // вы

у меня молодцы // вы у меня старательные!.. // вы хорошо постарались // главное - что

ты умеешь мыслить // да мои ж вы золотые // да ты же умница // замечательно! //

замечательный ответ // какая ты молодец // какие вы молодцы! // какие вы у меня умные

154

// лучшая контрольная у тебя // мне нравится ваш класс // мне нравится ход твоих

мыслей // мне приятно говорить с тобой на эту тему // мне приятно работать с вами //

многого добьешься // можешь, когда хочешь // молодец, отлично выполнил работу //

молодец, ведь ты же способный// молодец, ты правильно мыслишь // умница // молодец,

хорошо говоришь // молодчина // молодчинка /// отлично справился с заданием, молодец! //

отличные результаты // очень хорошая работа // просто восхитительно // / с вами

приятно работать! // с вашей помощью мы много добьемся // с заданием вы справились

отлично // сегодня вы показали наилучшие результаты // так бы всегда // так держать!

// так приятно с вами работать // только не загордитесь // ты все можешь // ты как

всегда правильно ответил // ты как Лобачевский // ты можешь многое // ты моя умница!

// ты не глупый // ты отлично разобрался в данном вопросе // ты получил пять // ты

постаралась // ты справился // ты хорошо подготовилась // ты хорошо справился с

заданием // у вас все очень хорошо получается // у вас все получится // у вас есть

потенциал // у вас светлая голова // у вашего ребенка большое будущее // у тебя все

получится // у тебя есть голова на плечах // уже лучше получается! // умница! // умница,

лапонька моя // умный, как Ленин // хороший мальчик // хороший ответ // хорошо сегодня

позанимались! // я вами довольна // я знаю, что ты можешь.

Продавец: берите тот, который на вас смотрит// берите, не пожалеете//

возьмите эти конфеты, они очень вкусные// возьмите это, этот товар лучше// да, да

это хороший, берите// этот продукт не очень свежий// этот товар очень хорошо берут

покупатели// я бы не советовала вам брать это// попробуйте, это очень вкусно// хорошо

что примерила- мучиться не будешь// спасибо вам.

Врач: анализы хорошие // все будет хорошо // все в порядке // все зависит от вас

// вы обязательно поправитесь // вы поправляетесь // вы сегодня прекрасно выглядите //

вы скоро поправитесь // вы так хорошо сохранили фигуру // вылечим // да вам не надо

выздоравливать - вы уже здоровы! // завтра будет лучше // к весне все заживет // мы вам

поможем // молодец // молодец, вы справились со своей болезнью // молодец, вылечилась //

мы с этим недугом справимся // мы сделаем все возможное // нам вместе с вами удастся

это сделать // наша цель - 100% выздоровление! // не нужно так волноваться // не

страшно, это мы поправим // ничего страшного! // ну вот и хорошо, вот и пошли у нас

дела! // ну ничего, это можно исправить!!! // окажем помощь в любом случае // операция

прошла успешно // осталось полечить еще один зубок // от этого не умирают // панацей

от этого нет, но если захотите – вылечитесь, все в ваших руках // пару дней полежите, а

потом придется полечиться // попробую вам помочь и под.

Особо хочется выделить высказывания, приписываемые инженерам, которые резко

отличаются как по количеству (90 положительно оцениваемых и 100 отрицательно), так и

по содержанию. К характерным для инженеров мы отнесли следующие высказывания: не

знаешь закон Ома - сиди дома// техника любит одного хозяина // точность - знак

инженеров// не надо делить мир на физиков и лириков, это будет не в вашу (лириков)

пользу // обществу нужны технари и экономисты, а не … так, бог знает, чем

занимающиеся// зато я знаю, как считать интегралы, и, между прочим, горжусь этим.

Отличительной чертой также является небрежное отношение к языку, употребление

сниженной лексики, просторечных выражений: да ну вас на фиг// е-мое, что же я

сделал?// полная фигня// сейчас что-нибудь сляпаем// тута вам не здесь, а тама не тут!//

я те врежу// я, так сказать… //эй, вы, трое, оба ко мне// тяп-ляп и готово// почему мой

ПК глючит?// корявость не в радость// к едрене фене. В целом высказывания отражают

так называемый «мужской тип речи» с определенным юмором: копать от забора до

обеда// историю вершат пузатые и криволапые// жить надо припеваючи; потребностями:

налей, а то уйду, нарочитой грубостью.

Наряду с этими специфичными высказываниями можно отметить и типичные для

чиновников: приди попозже// придите в следующий раз// приходите завтра// я сказал две

недели - значит две недели.

155

Особую обеспокоенность вызывает профессиональная речь учителя: ведь слово

учителя, по мысли В.А. Сухомлинского, - прежде всего орудие человечности, чуткости,

терпимости. «Будьте осмотрительны, чтобы слово не стало кнутом, который, прикасаясь к

нежному телу, обжигает, оставляя на всю жизнь грубые рубцы. Именно от этих

прикосновений отрочество и кажется пустыней… Слово щадит и оберегает душу

подростка тогда, когда оно правдивое и идет от души воспитателя, когда в нем нет

фальши, предубежденности, желания «распечь», «пробрать»… Слово педагога должно

прежде всего успокаивать» (Леонтьев А.А.: 9).

Одним из первых к анализу речи учителя с психологических позиций в работе

«Психология педагогической оценки» (1935) обратился Б.Г. Ананьев, который писал, что

«отсутствие оценки есть самый худший вид оценки, поскольку это воздействие не

ориентирующее, а дезориентирующее, не положительно стимулирующее, а

депрессирующее объект, заставляющее человека строить собственную самооценку не на

основе объективной оценки, в которой отражены действительные его знания, а на весьма

субъективных истолкованиях намеков, полупонятных ситуаций, поведения педагога и

учеников. Интонация, жест, мимика педагога приобретают особое смысловое значение

для учеников тогда, когда они не оцениваются обычным образом».

В результате исследований он сгруппировал различные типы парциальных оценок

в три большие группы: а) отсутствие оценки (2%), опосредованная оценка (6%),

неопределенная оценка (16%); б) отрицательные оценки, образуемые: замечанием (18%),

отрицанием (5%), порицанием (18,7%), с включением сюда сарказма (6%), упрека (5%),

угрозы (0,3%), нотации (7%); положительные оценки, образуемые: согласием (5%),

ободрением (3%), одобрением (16%) (Ананьев: 144-145).

Современные исследователи профессиональной речи учителя отмечают обилие

отрицательных оценок, наряду со скудостью и однообразием положительных, особенно

этот разрыв увеличивается в старших классах. Так, В.Б Базилевская пишет о том, что

«учителя среднего звена произносят поощряющие учеников слова реже, чем учителя

начальных классов, и используют для этого незначительное количество конструкций из

числа возможных; учителя старших классов, как правило, почти не применяют

поощрений.

Высказывания, содержащие порицания, наоборот, встречаются в речи учителя

часто, в том числе и в старших классах; такие высказывания чрезвычайно разнообразны и

охватывают все описанные языковые возможности выразить осуждение и побудить

ученика изменить поведение, совершить какие-либо действия. Последнее является

афишируемой или имплицитной целью учителя при выражении порицания. Достижение

желаемого учителем или хотя бы появление надежды на его осуществление

свидетельствует об успешности речевого акта. Оказалось, однако, что большинство из

зафиксированных нами высказываний-порицаний эксплицитно выражает оскорбление,

унижение учащихся, подчеркивает несоизмеримость учителя и ученика, утверждает право

учителя на применение силы и власти – т.е. ведущим в речевом поведении учителя была

отнюдь не педагогическая цель, а мотив обиды на учащихся, недовольства их

непослушанием и неуважением. По законам речевого общения такие высказывания

стимулируют не корректировку поведения, а ответную грубость, озлобленность. В

результате многостороннего анализа учительских высказываний на уроке В.Б.

Базилевская делает вывод, что многие учителя не знают законов речевой коммуникации,

не осознают собственного речевого поведения и вследствие этого поступают

непрофессионально (Базилевская: 149-150).

Этот вывод подтверждает и М.А. Ягубова: по ее наблюдениям, в речи учителей

нередко используются излишне категоричные, резкие оценки, иногда даже сравнения в

форме зооморфизмов, которые унижают ученика (например: Ну что ты смотришь, как

баран на новые ворота? У тебя сегодня что, заскок или крыша поехала? Это же надо быть

таким придурком! Что ты несешь ахинею? и др.). По мнению исследователя, подобные

грубые, сниженные выражения недопустимы с нравственной точки зрения и

нерезультативны с педагогической, поскольку в обиженном ученике возникает чувство

156

протеста, ответной злости, противодействия или полной замкнутости, а такого ребенка

уже трудно чему-либо научить. «Хороший учитель всегда следит за своими словами,

просчитывает ответную реакцию ученика. Тактичное замечание, сделанное в мягкой

форме, как правило, оказывается более действенным, чем грубая оценка, высказанная

повышенным тоном. Недопустимо использование в речи учителя просторечных слов,

жаргонизмов.

Оценка учителем ответа ученика обычно складывается из двух частей:

положительной и отрицательной (если в ответе есть недочеты). Первая не дает ученику

потерять веру в свои силы, способности. Вторая должна быть максимально объективной и

тактичной.

Выбор оценочного слова достаточно точно характеризует уровень речевой

культуры говорящего. Учет этого факта необходим во всех сферах неофициального и

официального общения. Особенно значим культурно-речевой аспект оценочной

деятельности для людей, профессионально связанных с языком, потому что от них в

большой степени зависит уровень речевой культуры всего общества» (Ягубова: 118-125).

Следует отметить, что роль оценки, в том числе и речевой, традиционно высока,

недаром одним из наиболее частотных положительных качеств идеального учителя была

справедливость.

Выделенные нами стереотипы можно услышать и в речи профессионалов. В

качестве примера приведем монолог учителя литературы одной из престижных школ

Челябинска (урок после написания сочинения посвящен работе над ошибками),

записанный на диктофон.

Не надо мне это забыл/ хочу/ не хочу/ сегодня сдам/ завтра сдам// Я вам не

крепостная девка ходить тетрадки ваши собирать с протянутой рукой/ стоять на паперти/

подайте Христа ради тетрадку/ чтоб Авдееву оценку поставить// Уже обнаглели до

предела/ одни претензии и требования только// (нрзб.) Мысли/ которые вы высказываете/

я потом даю вам обобщающие ответы/ а вы/ если вы хорошо слышите/ должны все это

записывать/ черновичок иметь// И умные мысли// Пока/ конечно/ вы еще маленькие/ и

«Дубровский» для вас труден/ но я-то вам все обобщения делала/ по каждой теме/

которые вы потом выбирали для сочинения// Я все обобщения вам делала// А уж то/ что у

вас влетело и из головы вылетело/ это уж ваши проблемы// Я свой ум в ваши головы

вложить не могу/ я не доктор проводить такие операции// (нрзб.) А вы сидите на уроках

кое-как/ да еще после уроков черти когда эти тетрадки сдадите/ я не знаю// А потом

бегают/ Ой/ покажите/ почему это/ за что это мне/ а?// Прямо такие вундеркинды/ они

оценивать свою работу могут/ и оценивают свою работу на пять// Вы не вундеркинды/ вы

обычные дети// Умные дети/ но обычные// И для того чтобы показать свой ум/ надо

много-много трудиться// Там/ где не хватает пока еще своего опыта и ума/ надо

записывать умные мысли/ иметь всегда черновик при себе/ или тетрадь по литературе/ а

не просто так сидеть// Меня прямо возмутило/ когда Нина Алексеевна сказала/ что

родители обвинили меня в том/ что я вообще плохо объясняю/ Что это за учительница

такая?(нрзб.) Я объясняю хорошо// Другое дело/ что вы не воспринимаете// Сидите то

рисуете/ то разговариваете/ то поворачиваетесь/ то еще что-нибудь// Так вот/ в седьмом

классе// Мы с вами не расстанемся в седьмом классе/ если бы кто-то и хотел расстаться со

мной// Так вот в седьмом классе я с первого урока буду делать так/ чтобы вы либо

учились/ либо уж тогда не знаю чего делали// И вот эти вот тетрадки с большим

опозданием я собирать не буду// Я дала время/ чтобы можно было все Авдееву на уроке

сделать// Он сидит там/ свое тело посадит на это/ на парту/ и ни-чер-та на уроке не

сделает/ домой унесет/ и еще не сдает две недели// Я почему-то всегда к уроку готова/ и

тетради проверяю/ ночь сижу проверяю/ если не успеваю днем проверить// У меня десять

классов/ и все проверить эти// И в каждом классе какие-то работы я проверяю без конца//

И по-моему ни разу не слышали/ чтобы я пришла и сказала/ Нет/ я сегодня не проверила//

Я всегда проверила// И когда я проверила ваши сочинения// (нрзб.) Что это вы там

переварить не можете? А то я там посмотрела/ что/ значит/ вы диктанты пишете на пять//

Я оч-чень сомневаюсь/ что у вас знания по русскому языку на пять и на четыре// Я

157

глубоко сомневаюсь/ и я сейчас это докажу// (нрзб.) Что вы тут подчеркиваете/ зачем это

вы подчеркиваете? Мало того/ что непонятно и дурь тут всякую пишет// Сядь

прямо!(нрзб.) Что я тебе должна здесь поставить?// Я тебе должна за сочинение два

поставить/ у меня стоит там пустая клетка// За работу над ошибками я должна тебе два

поставить/ и за четверть два поставить// Вот тогда я буду хорошая учительница// Вот что я

должна тебе поставить? Вот скажи мне/ пожалуйста// Вот я на распутье стою/ я не знаю/

что ставить// Двойку надо ставить/ и не одну// Ты просидел у меня здесь/ прокрутился//

Активностью-то ты на уроке тоже не отличаешься/ чтобы вот прямо руку поднимал//

(нрзб.) Я тебе четыре не поставлю/ даже если ты сделаешь работу над ошибками/ потому

что ты каждую букву здесь подписал// Тебе делать было нечего? Учитесь писать, не надо

мне подавать такую гадость// (нрзб). А работу над ошибками так и не сделала? Тяп-ляп//

Почему не сделала работу над ошибками? Все тоже надо переделать//(нрзб.) Ой/ придет

мама твоя/ вот и водит тебя за ручку/ такого лоботряса//

В результате мы выделили два варианта поведения профессионалов при

взаимодействии с клиентами.

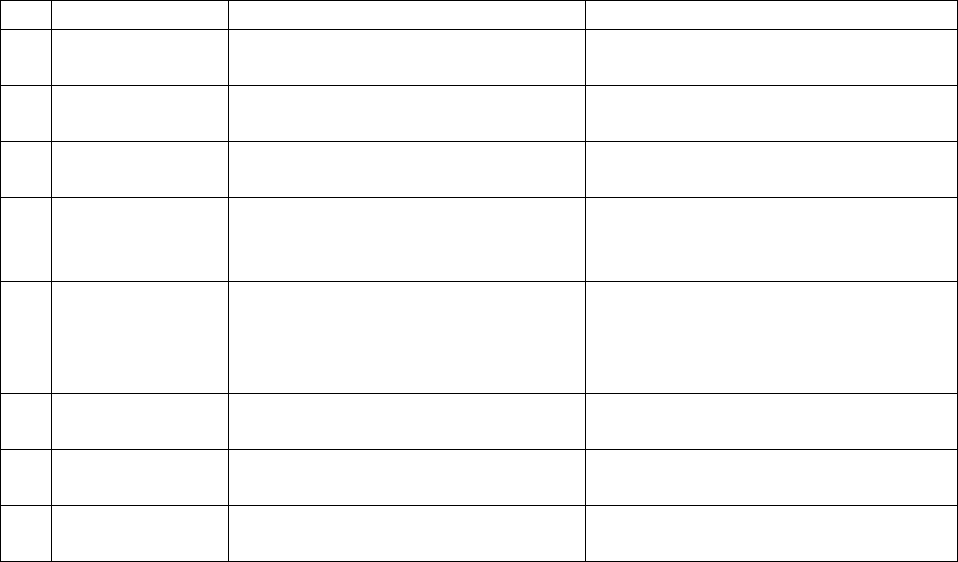

№ Критерий «Личностный» подход «Бюрократический» подход

1. Ценность Человек, собеседник. Бумаги, соблюдение правил,

формальностей.

2. Отношения Человек как «свой», друг.

Клиент.

Человек как «чужой». Проситель.

3. Табличка на

дверях

«Добро пожаловать!» «Посторонним вход воспрещен!»

4. Поведение в

нестандартных

ситуациях

«Только для Вас!» «Не положено!»

5. Поведенческие

стратегии

Демонстрация готовности к

сотрудничеству.

Подчеркивается значимость

клиента и его потребностей.

Демонстрация превосходства.

Подчеркивается важность других

дел, исполнения правил, норм.

6. Речевые

стратегии

Поддержка, совет. Директивы, упреки.

7. Аргументация Исходя из интересов

собеседника

Исходя из интересов организации

и самого говорящего

8. Завершение

разговора

«Приходите еще. Всегда Вам

рады».

«Ничем не могу помочь.

Приходите завтра».

Полученные данные могут быть использованы при разработке конкретных

рекомендаций по оптимизации речевого поведения врачей, учителей, продавцов, при

обучении коммуникативным профессиям, а также на курсах повышения квалификации.

Как показывают наши наблюдения, стандартизация речевого поведения

профессиональных коммуникаторов способствует бесконфликтному взаимодействию

специалистов и неспециалистов.

4.2.3. Нормы речевого поведения с точки зрения профессиональных

коммуникаторов (продавцов)

К сфере торговли мы обратились не случайно: она в наше время характеризуется

тем, что продавец сразу сам видит результат своей речи, следовательно, стремится к ее

эффективности, во-вторых, сами продавцы являются представителями различных

корпоративных культур, бросившихся в магазины из школ, больниц и т.д., поэтому они

несут с собой свои мнения, слова, речевые конструкции. Нами были зафиксированы

фразы типа «как мы себя чувствуем в этом пальто?», «если вы сами будете хорошо

следить за пальто, то не нужно будет тратить деньги на химчистку», «если вы вовремя

нанесете этот крем…». Частотность контактов и повышение требовательности со стороны

158

покупателей также способствуют заинтересованности продавцов в эффективном

бесконфликтном взаимодействии с клиентами.

В других сферах «человек – человек», как правило, внимательно относятся к своей

речи специалисты частных предприятий, предлагающих платные услуги в области

образования, медицинского обслуживания и др. В госучреждениях же чаще сохраняется

привычный бюрократический подход к клиенту, что сами специалисты объясняют

размером заработной платы.

Опрос продавцов, работающих в салонах по продаже мебели, одежды и

стройматериалов, проводился по заранее подготовленному опросному листу, который

содержал ряд вопросов и заданий. Так, в анкете был предложен для оценки список

выражений, зафиксированных с помощью аудиозаписи в подобных торговых

предприятиях: нужно было поставить «плюс», если выражение нравится и продавец сам

его употребляет или готов употреблять, и «минус», если выражение не нравится и

респондент не хочет его употреблять. Также были задания с выбором предложенных

высказываний, приведением своих типичных выражений и запомнившихся высказываний

покупателей.

Всего таким образом было опрошено 106 продавцов, из них 86 женщин, 19

мужчин, 1 отказ. Средний возраст продавцов 31,6 лет, средний стаж работы продавцом

6,4 года.

В первом задании предлагалось знаками «плюс» и «минус» оценить предложенные

высказывания. Данные в таблице расположены от высказываний, получивших

наибольшее количество «плюсов», к тем, которые оценены наибольшим количеством

«минусов».

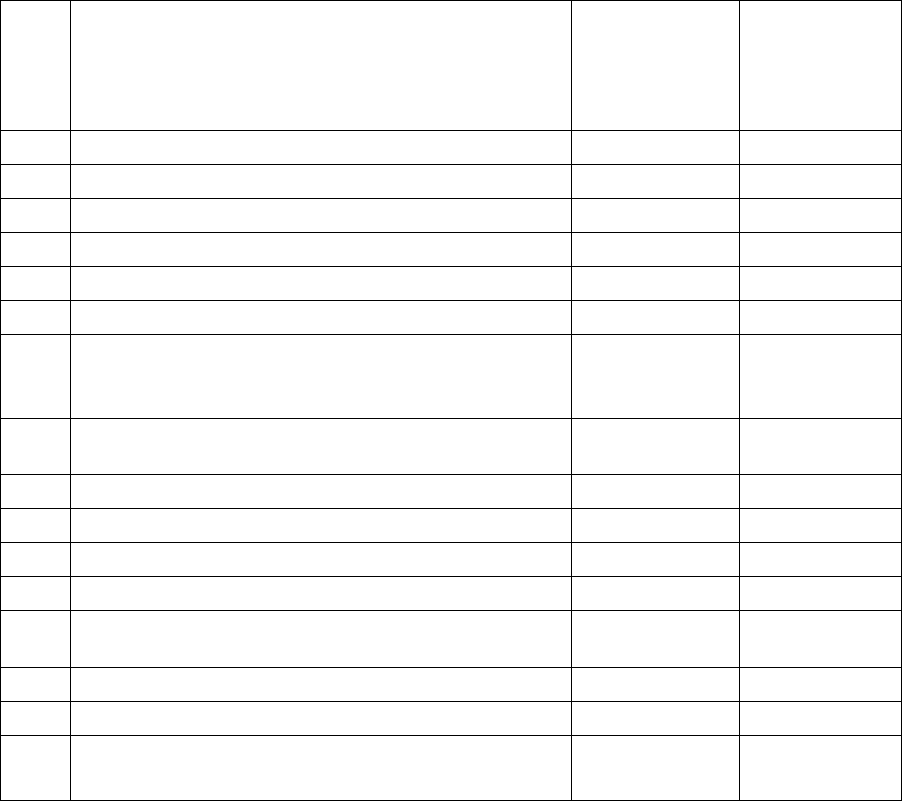

№ Фразы оцененные

положительно

оцененные

отрицательно

1. Чем я могу Вам помочь? 83 22

2. Я могу Вам чем-нибудь помочь? 80 25

3. Вас что-нибудь интересует? 77 28

4. Вас что-то интересует? 75 30

5. Что Вы желаете приобрести? 71 33

6. Добрый день! Вам чем-нибудь помочь? 66 39

7. Что из нашего товара Вас больше интересует?

Я могу рассказать Вам об этом товаре и

помочь в выборе, если хотите.

64 41

8. Что бы Вы хотели посмотреть в первую

очередь?

64 41

9. Знаете, многие берут такой товар. 62 43

10. Разрешите помочь Вам в выборе товара. 61 44

11. Вам помочь в выборе товара? 61 44

12. Здравствуйте! Я могу помочь Вам выбрать… 60 45

13. Здравствуйте! Мы рады видеть Вас в нашем

магазине!

59 46

14. Не могу ли я быть Вам чем-нибудь полезен? 59 46

15. Что для Вас? 55 51

16. Если у Вас возникнут вопросы по наличию и

качеству товара, обращайтесь, пожалуйста.

54 50

159

17. Мне самой очень нравятся такие вещи. 53 52

18. Вам подсказать? 52 53

19. Это очень модно сейчас. 52 54

20. У Вас хороший вкус! 51 53

21. Добрый день! С Вашего позволения я смогу

оказать Вам услугу в выборе товара.

50 53

22. Я Вас правильно поняла? 50 55

23. Вам помочь? 49 56

24. Вы выбрали очень красивую вещь. 48 57

25. Я бы хотела помочь Вам определиться с

выбором.

46 59

26. Давайте я Вам дам характеристику товара. 39 66

27. Добрый день! Вы хотите сделать покупку? 36 68

28. Здравствуйте! Я вижу, Вы отлично

разбираетесь в этом вопросе.

34 71

29. Что для Вас, милая дама? 30 75

30. Добрый день! Я вижу, Вас интересует… Если

Вы располагаете временем, я могу рассказать

Вам о качестве этого товара.

29 76

31. Не советую Вам брать это. 28 76

32. Здравствуйте! У Вас хороший вкус, могу я

Вам поподробнее рассказать о данном товаре?

Ведь Вы хотите купить наилучший товар, не

так ли?

27 78

33. Что Вам нужно? 27 78

34. Не стоит откладывать покупку. 27 77

35. Вам не надо помочь? 24 81

36. Вы должны это иметь! 23 82

37. Вам необходимо это купить! 20 85

38. У нас очень много товара, но он очень

дорогой.

19 86

39. Это старая коллекция (залежалый товар) 15 89

40. На вашем месте я бы хорошо подумала,

прежде чем остановиться на этом товаре.

15 90

41. Если Вы не купите, найдется другой. 12 92

42. Я лично не покупаю такой товар. 11 93

43. Да Вы что?! Это некрасиво! 8 97

При анализе можно отметить, что положительную оценку получают наиболее

типичные конструкции, которые встречаются как у самих продавцов, так и в

характеристиках их профессионального поведения, данных покупателями.

Отрицательную оценку получили высказывания, содержащие манипуляции

(Здравствуйте! У Вас хороший вкус, могу я Вам поподробнее рассказать о данном

товаре? Ведь Вы хотите купить наилучший товар, не так ли?), открытую негативную

оценку товара (Это старая коллекция (залежалый товар)// Да Вы что?! Это некрасиво!),

указания (Вам необходимо это купить!) и под.

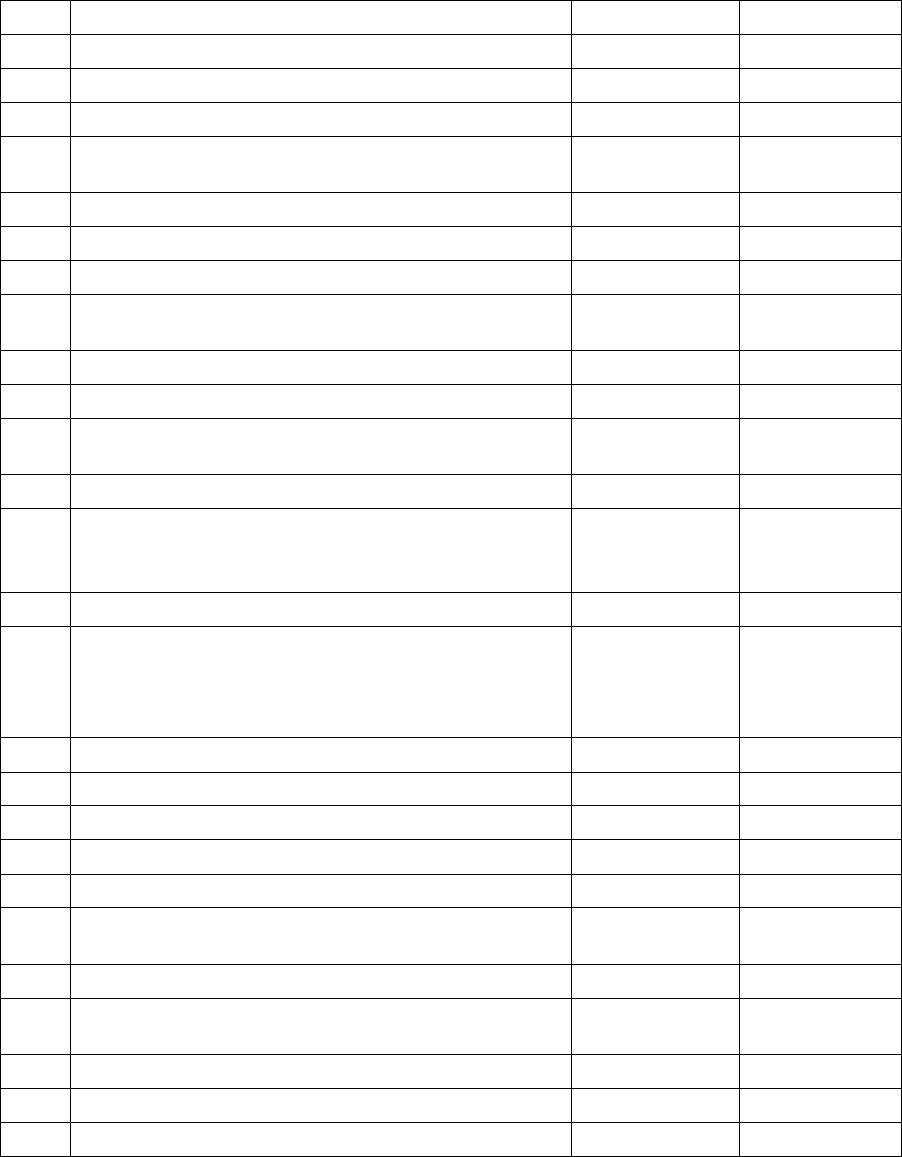

Во втором задании нужно было подчеркнуть фразы, которые продавец употребляет

чаще всего (данные расположены по убыванию количества выборов)

Начало разговора

160

Фраза

Кол

ичес

тво

выб

оров

1. Добрый день. Разрешите Вам помочь с выбором.

58

2. Добрый день. Если Вас что-то заинтересует, обращайтесь, я буду рада

Вам помочь.

48

3. Добрый день. Мы рады видеть Вас в нашем магазине. Если Вас что-то

интересует, мы буем рады помочь в выборе товара.

43

4. Добрый день. Мы рады видеть Вас в нашем магазине. Ознакомьтесь с

нашими коллекциями, и если у Вас возникнут вопросы, я с

удовольствием на них отвечу.

31

4. Здравствуйте. Если Вам понадобится консультация – я к Вашим

услугам…

31

5. Здравствуйте. Обратите внимание на ассортимент товаров. Если Вам

будет необходима консультация, я всегда буду рад Вам помочь.

24

6. Добрый день. Как Вам наш магазин? Вам что-нибудь показать? 22

7. Добрый день. Я рад Вас видеть. Если я Вам понадоблюсь, я буду рядом,

неподалеку.

14

Середина разговора

Фраза

Кол

ичес

тво

выб

оров

1.

Удачный выбор, Вы будете довольны и еще не раз к нам заглянете. 65

2. Вы правильно поступили, что выбрали эту вещь. 29

3. Вы хорошо разбираетесь в качестве этого товара. 27

4. Выгодное приобретение, с Вашим вкусом Вы не могли ошибиться в

выборе.

23

5. Вы совершенно верно заметили отличие этой вещи среди всего

многообразия товаров.

18

6. С Вашим редким вкусом я могу предложить Вам все самое лучшее, что

только у нас есть в наличии.

18

Завершение разговора

Фраза

Кол

ичес

тво

выб

оров

1. До свидания, спасибо за покупку. 69

2. До свидания. Мы будем рады видеть Вас еще в нашем магазине. 58

3. Спасибо за покупку, мы будем рады видеть Вас в нашем магазине. 48

4. Спасибо за покупку. Мы будем рады видеть Вас вновь. 46

4. Всего Вам доброго. 46

5. Вы сделали хороший выбор. 34

6. Благодарим Вас за покупку, нам очень приятно иметь дело с такими

покупателями, как Вы. Мы всегда будем рады Вам помочь.

32